前言

本篇簡介

歡迎收看新一期由ST灰灰圖書館為大家帶來的黑暗世界入門級指南系列。雖說一直都叫做“入門指南”,但這其中到底有多少“入門”元素又有多少“指南”元素,很遺憾的是我也不是很確定。本期節目我將為各位介紹的是Classic World of Darkness(經典黑暗世界)的超人氣產品線——Werewolf: the Apocalypse(狼人:末日怒嚎)。

此外,應朋友的提議,本篇選用的是我個人精挑細選後WtA的原作插圖。不過有些圖片和文字內容並不存在真正意義上的對應關係,請注意。

狼人,以及黑暗世界各產品線的主題——分明又交融的調色盤

黑暗世界每一條產品線都有各自的主題,或者說,有著一道由複數主題編織的核心敘事。為豐富敘事的深度和風味,拓展書經常會提出新的主題,或深化現有的——但既定的基礎不變。當我懶於費心將文段渲染得華美,我便會說:“這就是超自然生物的掙扎”。

- 新吸血鬼:人性墮落之輕易,寄生與榨取,詛咒,操弄人心,惡意,猜忌,怪物俱樂部;

- 新狼人:邊緣人的生存,不可告人的秘密,原罪,使命,二重身份的選擇,介入的界限;

- 新法師:強者的義務,力量的墮落,醒悟後的選擇,智慧的超脫與無智的頹然;

我們也有自己的掙扎,我們是生活在現實世界的人,我們必然也有道德抉擇。這一話題反映了兩個方面,一者是我們作為現實生活中的人的道德抉擇與虛構故事中的道德抉擇的對應和對比——故事總在經意或不經意中影射現實;二者是我們作為遊戲玩家,我們在遊戲中做出的選擇自然也對現實中身為玩家的我們有所映射——遊戲角色不會自行做出道德判斷,道德判斷的主體仍然是我們。

“矯情,噁心,太愚蠢,一個吸血鬼竟然不願意吸人血,吸點血把敵人全殺了不就好了嗎。”

現在你是個吸血鬼了,竊取生命以維繫永死的怪物。你會去嘲諷那些只吸自願者之血的玩家嗎?

遊戲的“掙扎”是對現實世界“掙扎”的抽象。經過提煉,故事讓“掙扎”的“得”與“失”變得清晰又鮮明;故事讓我們本只會罕遇數次的窘境頻繁出現;故事強迫我們面對本可迴避的問題;故事讓我們可以更浪漫地行動,更浪漫地面對自己的想法。

你會吸取超過必要限度的血嗎?你會用威儀術建立虛假的敬愛嗎?你會用支配術扭曲他人意志嗎?你會用血飼養愛的奴隸嗎?你會遠離與人類的真情溝通嗎?你會為建立地位而建立地位嗎?你會毫無顧慮地殺死你認為該殺的人嗎?你會監禁他人嗎?你會永遠活下去,永遠利益至上地行動嗎?

當人生故事的背景改變後,你可以做到什麼程度?為什麼?

答案思路甚廣,倫理問題無窮……我總是想提起這個問題,並非自認正確,而是因為它有趣又動人。當我們將一個道德問題作為某種公共議題提出時,我們往往會下意識地將其看成某種不得不解決的事項,它首先需要一個解法,其次這種解法必須是有說服力的,或至少能幫助我們得到一個足以讓我們產生安全感的數量的群體的認可。當一個問題成為一種評判,我們便很少有餘力去欣賞這一問題暗藏的美學價值,因為這種美在很多情況下可能是不道德的。

評判本身也可能是欣賞的一種嗎?

然而,當這些道德問題被私人化,比如說,被固定在一個表現的框架裡,欣賞美的條件便具備了。

只要背叛自己的尊長,他想,他就可以永遠,不,至少五十年,擺脫如今的苦難。歸根究底,憑什麼自己要為她的一意孤行負責?這個連一次商量都沒有便一聲不吭將所有人拉進地獄的可悲女人。可是,真見鬼,即便血縛的效力已經逝去多年,他還是忍不住念起她的好。當她可以如使喚奴隸一樣玩弄他們所有人時,她卻溫柔以待,像個溫室出身的善良孩子,即便是飼主對奴隸的善良……即便是這樣的善良!我迄今為止的生命又曾經歷幾回!?這樣的真情一旦失去,在未來的永生中便不會再見到第二次。五十年的自由真的可以換來她的笑靨嗎。

所有人都接受了道德的墮落,不再為竊取鮮血感到羞恥……有人仍拒絕非自願者的血。

她知曉自由意志的高潔和生命的獨一,但她仍決定要這麼做,用支配術命令他去送死。

當墮落者贏得自身的救贖時,我會為這份神聖和高潔潸然落淚;當良善人因現實的窘迫行惡施暴時,我又會升起一股為生存鬥爭的奇妙暢快;甚至說,很多時候純粹的惡人都具備相當強的魅惑力,那種不受任何拘束的自私煥發出了達爾文式的自然生機。

這些“掙扎”若是動人,便一定會非常有趣,因此我總是會一遍一遍陶醉般提起這些。所以……容我再次興奮地重複,黑暗世界的每條產品線都有一道由複數主題編織的核心敘事,奇幻元素讓這個故事變得有趣,具備吸引力,但這些主題,這些“掙扎”,才是讓故事變得美麗動人的理由。

——經典狼人的主題是抗爭。

狼人講述了一個非常純粹的主題:因為壞,所以我們抗爭,非抗爭不可。

生活是複雜的。我們只若不具備外物賦予的特權,便要在苦惱的海洋中沉沉浮浮。總是會有糟心事發生,總是會有粗鄙的瑣事纏身。當某件事讓我們感到痛苦,若這痛苦源於自身的過錯便罷了,真正苦澀的是現實總是讓我們無法實現理想。本該保護人權益的系統無法保護人;本該監督重要問題的系統不作為;通向實現某一基本功能的道路必須逐一履行復雜得讓人困惑於其是否真的能實現的程序。這個如同泥沼一樣的地方讓“理想主義”變成了一種愚蠢的,缺乏對現實世界充分認識的人吐出的天真氣泡。。

當你去和他人溝通:“這件事讓我痛苦,能否改善它?”

他說:“你所關注的問題不過是我所關注的問題的一個小方面,解決你的問題對我毫無好處,甚至可能會給我手頭帶來阻礙,而我的問題顯然比你的問題更重要——我不在乎。至於我的態度也容不得你評判,畢竟這可不是專門為準備的,而是我的習以為常,我的舒適所在。請你老老實實繼續痛苦下去。”

你無法取勝,因為在現實裡看重利益的人要比看重善惡的人更強大,你無法取勝,因為你並不知曉自己是否一定是正確。

你無法取勝,所以……

你還打算抗爭嗎?

末日之戰

宇宙的本質

黑暗世界是一個和我們的現實相似但又截然不同的現實,它更腐敗,更黑暗,犯罪要遠比我們的現實常見,權錢陰謀的遮羞布已破爛不堪。然而在這一切的背後,萬物之墮落如此嚴峻存在其根本原因——世界的本質已經瘋了,祂在滋養腐化。

一切都在向下,向下,向下墮落。

狼人的神話,或者說口耳相傳的記錄,記載了世界淪落到如此境地的原因。

Gaia——蓋亞

蓋亞是我們的大地,偉大的母親,她創造了世間的萬物和萬物之上的生命,她是萬物所知曉的一切與萬物所經歷的一切,她是因與果,是母親,是世界本身。蓋亞不僅僅可能是屹立在精魂世界頂點的知性存在,她甚至很可能是感性的,懷著抽象又超乎人智的愛永遠注視著她的花絹彩繪,正是蓋亞創造了Changing Breeds(變形種),也正是她釋放了Triat(三相原力)——奇原,織者和妖蛆,來管理這個世界。

或出於一種理性的卑劣,有人宣稱蓋亞不過是眾多星球精魂的一員,而三相原力才是籠罩宇宙的真正偉力。無論此等風言是否真實其後又隱藏著什麼心緒,永恆不變的客觀存在於這裡:我們生活在蓋亞之上,我們也只能生活在蓋亞之上,而她則在揹負一切苦難,從始至終。

The Wyld——奇原

三相之奇原是創造的源泉,永恆變化,自然的動力,生命之息。祂是寧靜的小溪與無形的瘋狂,祂是沸騰的能量和逆變之混沌。奇原是創造者,是無序之物,是一切前進的動力,是改變和可能性本身。當我們說“有生命便有希望”時,正是在援引奇原的力量。

在那已經遺落的上古時代,變形種稱其為“Uncle Change(變化叔叔)”。

The Weaver——織者

從貫穿天空的威嚴高山到填補空虛的宏偉汪洋,三相之織者是一切樣式的創造者。她是結構,她是靜態,她是秩序,是她的力量讓變化停息讓萬物維繫原樣,正是織者編織了這個宇宙的最基本結構——The Pattern Web(樣式之網)。當律法壓制混亂,當科技征服幻想,織者的力量便在彰顯。

在那已經遺落的上古時代,變形種稱織者為“Aunt Spider(蜘蛛嬸嬸)”。

The Wyrm——妖蛆

他是織者和奇原的中間態,三相之妖蛆是世界的平衡。當奇原的進程快了,妖蛆的巨口會吞噬那些劣質不堪的造物,當織者的進程快了,祂又會去撕碎那些過剩的網和結構。是他保證奇原的無序造物不會填滿整個宇宙,也是他保證了織者的靜態不變不會頑固到停滯不前。

在那已經遺落的上古時代,變形種稱其為“Keeper of Balance(平衡守護者)”

三相

三相失衡

根據某個傳說,末日之戰的故事開始於織者的改變。

萬物之初,三相構成了維繫宇宙的黃金循環,動態,靜態與平衡溫和地交錯。然而,無人知曉那時究竟發生了什麼,織者從單純的宇宙原力變成了某種知性存在,儘管其知性遠超人智認知之極。織者擁有了知性,她便也擁有了自己的願望和目的。

據說,織者認為她所編織之結構毫無意義,據說她陷入了一種瘋狂。瘋狂的織者為了尋求意義開始不斷不斷不斷地擴大自身的支配範圍,平衡守護者無形中成為了織者網羅一切的阻礙,為了實現她的目的,織者將妖蛆困入了樣式之網。

織者和奇原的平衡就此崩壞,無法完成自身使命的妖蛆也在織者之後陷入了瘋狂,他想要逃離織者的網,開始釋放狂怒的無差別毀滅。然而織者的力量是如此強大,以至於即便強如妖蛆也無法從那宏偉的巨構中掙脫——囚籠中的毀滅者在極為可怕的掙扎後就此崩裂成獨立行事的妖蛆三相和其他無數碎片,其後,織者迫使妖蛆學會了如何在她的羅網中行使僅存的自由,如何利用他僅剩的影響力去行使“平衡”。

無法如原本那樣吞噬和毀滅,妖蛆便學會了偏折,歪曲和腐化,他無法直接去破壞,便讓萬物的未來墮向黑暗,他的目的自始自終都沒有變:淨化並重塑世上的一切。

或許他仍然是平衡守護者。

或許平衡守護者仍然存在於妖蛆的深處。

但如今已罕有人會再次提起這個象徵,唯有黑暗,腐化和毀滅不斷蔓延。

然而真正可怕的是,妖蛆不是一股正代表或利用“腐化”的力量,他正是宇宙的基本力,他就是腐化和毀滅這一客觀現象其本身。當妖蛆瘋了,當羅網中的妖蛆開始以其他形式行事自己的職責,它開始變得像其他東西,它變得像……墮落。

如今的妖蛆便是終極的黑暗,邪惡的薈萃,他是萬憎之精髓,大腐化者,永恆之折磨。妖蛆要將,必將,讓這個世界扭曲成他想要的樣子,而為此承受代價的便是蓋亞,妖蛆不在乎世界是否會死。

The Triatic Wyrm(妖蛆三相)

在妖蛆絕望地嘗試從織者的網中掙脫的過程中,或因其瘋狂,它將自己解體成了無數碎片。這些碎片如海德拉之首般互相爭鬥,其中最大,某種意義上可以代表妖蛆本身的碎片,被稱為The Triatic Wyrm(妖蛆三相)

Beast of War(戰爭之獸)是對奇原的扭曲模仿,不同於奇原所代表的無窮多樣之創造,戰爭之獸是無限的不受拘束的毀滅。戰爭之獸被稱為毀滅之妖蛆,他將競爭歪曲為衝突,將朋友轉變為敵人。

Eater of Souls(噬魂者)是對織者的扭曲模仿

,織者試圖將世上的一切納入她的網,噬魂者便將前路上的一切都吞入喉中。無法維繫平衡對妖蛆而言就像是永遠無法填滿的空虛,噬魂者被稱為吞噬之妖蛆,他是為滿足病態的空虛而產生的病態執著。

十六世紀,噬魂者過於接近物質世界,即將實體顯現,在沒有任何其他手段阻止妖蛆顯現的絕望現實下,狼人十六部落之Croatan(克坦)以整個部落的犧牲重創了噬魂者,將其驅逐回了Malfeas(瑪爾費斯)——Deep Umbra(深影界)中妖蛆的瘋狂之境。

Defiler Wyrm(腐蛆)是妖蛆最為強大的面相,也是妖蛆對自身的嘲弄。沒能實現平衡的妖蛆陷入了深淵般的自我厭惡中,並轉為嘗試將這股自我憎恨散佈給世上的每個存在。腐蛆被稱為侵犯之妖蛆,他引誘人們屈從於本能,忽視應有的風險。

如此便是這個黑暗世界赤裸裸的現實,世界正在毀滅,因為構成世界的基本元素正試圖毀滅這個世界。

末日之戰

變形種

儘管三相可能最終偏離了設計的本貌,但蓋亞的創造不僅於此。她在我們所立足的這顆星球上中創造了更多的事物,其中,在末日之戰即將到來的背景下最值得一提的,便是蓋亞的守護者Changing Breeds(變形種)。

變形種是蓋亞的使者,蓋亞的每一種變形種都擁有屬於自己的神聖使命……

Ajaba——Werehyena(鬣狗人),她們是蓋亞的攜雨者,在現代她們被認為是蓋亞的非洲戰士,但在上古時代,鬣狗人的任務是切斷腐木,殺死那些無法承受重擔的以為其他人的生存騰出空間。

Ananasi——Werespider(蜘蛛人),蜘蛛人不是蓋亞的造物,而是蜘蛛女皇Ananasa的女兒。女皇Ananasa(阿娜納紗)是織者唯一的女兒,是織者在陷入瘋狂前,為維繫三相平衡而創造的Celestine級精魂,無數的歲月後織者瘋狂妖蛆落囚。或作為一種報復,妖蛆抓住了蜘蛛女皇,並將其囚禁,但蜘蛛女皇仍能和自己的子嗣溝通,此後,Ananasi這一種群的畢生目標便是解救其女皇,而她則命令Ananasi同時服務於三相,因為這正是Ananasi創造之初的任務。

Apis——Wereauroch(牛人),她們是蓋亞的護心者,或許也可以說是蓋亞的媒人。牛人的使命是著眼未來,確保新生代會繁衍,新的輪迴將繼續。

Bastet——Werecat(貓人),她們是蓋亞之眼,蓋亞的尋秘者。貓人漫步於險棘兩側探尋任何可能危及蓋亞平衡的秘密與弱點。

Camazotz——Werebat(蝙蝠人),蝙蝠人是地母之耳。被賦予的神聖使命是為蓋亞收集並分析情報。

Corax——Wereraven(渡鴉人),她們是蓋亞的信使。上古時代不同於現代,那時信息的傳遞需要跨越極為艱難的旅途,渡鴉人的神聖任務便是在聚落之間傳遞信息。

Grondr——Wereboars(野豬人),她們是世界的清理者。Grondr的神聖使命是清除這個世界上的妖蛆腐化。

Gurahl——Werebear(熊人),她們是蓋亞的醫者。熊人的神聖使命是保證Caern(聖地)——險棘薄弱,靈性能量噴湧之處——處影界的能量有恰當的流淌至物質領域,聖地的守護者能夠保持平衡。

Mokolé——Werelizards(蜥蜴人),她們是蓋亞的記憶,又稱蓋亞的良心。她們似乎是最早的變形者,恐龍時代的遺民,其神聖使命是確保歷史不會被遺忘。

Nagah——Wereserpent(蛇人),她們是蓋亞的法官。絕大多數時候,蛇人只是將那些潛在問題告知明智的領導者,但若有必要……她們也會親自接手,永久性解決問題。

Ratkin——Wererat(鼠人),鼠人是人類的看護者。過剩的人口會將蓋亞的資源消耗殆盡,而鼠人的神聖任務便是控制人類的數量,限制人類的變革,人類直到其他變形者干擾了鼠人的任務才開始發展出灌溉技術和文字。

Kitsune,Nuwisha,Rokea……這個世界上還有很多其他變形者,或者說曾經有過更多其他變形者。但在兩次種族滅絕的大屠殺後,這個世界便只存在一個主角……Garou(迦魯)——狼人,她們是蓋亞的爪與牙。

狼人絕非詛咒之獸,她們是蓋亞的使者,以怒和血為代價與毀滅的終末鬥爭。蓋亞需要戰士和妖蛆一戰,而狼人便是蓋亞的戰士,這個蓋亞需要有人和妖邪鬥爭,而狼人便去與妖邪鬥爭。這其中沒有猶豫,沒有懷疑,沒有利益,沒有“戰或不戰的選擇”, 她們知曉末日必將到來,但她們會將末日從這一秒推遲到下一秒,將末日從今天推遲到明天。

宿命之始

和這世上的所有生靈相同,狼人的出生伴隨著母親的痛與愛,她們半人半狼,非人非狼,即可以與人類相伴,也可以選狼作為配偶。在蓋亞的祝福下,一個狼人或可能是Lupus(狼子)——由生為狼的母親誕下的孩子;也可能是Homid(人子)——由生為人的母親誕下的孩子。

儘管是公認的禁忌,但偶爾,任何人都無可奈何的愛情會點燃,狼人與狼人也會誕下孩子。以Garou(迦魯)的血而言,這無異於姐弟兄妹通婚,如此降世的可悲之子先天便會揹負某種異常,白化病,失明,精神障礙,嗅覺喪失。她們也或具備優勢,人子降世即為人身,狼子降世即為狼,而禁忌之子來到這個世界的自然形態便是狼人最為強悍的Crinos態——半人半狼的可怕巨獸。但作為打破Litany(連禱戒律)的活生生的證明,她們也被視為對蓋亞的羞辱,為狼人社會所鄙夷,這樣的孩子便是Metis(忌子)——狼人與狼人結合所誕下的孩子。

如此,迦魯之血得到了繼承,如此便是狼人的出身,而這背後的故事要比簡單的概念複雜得多。

人子——生而為人的狼人

人子在人類社會中成長,直到青春期降臨,在父母中的某一方緊張又期待的看護下迎來First Change(初次變形)。在經歷了一場多半混雜著血,死亡和狂怒的事故後,她終於明白了自己多麼與眾不同。

其後便是悲涼。

這分與眾不同並非奇妙國度姍姍推開的大門,而是一個永遠和鮮血相伴的真相:你不是人類,你是命中註定要與世界之終末抗爭的戰士。對人子而言,初次變形只是人生故事迎來的第一個轉折,或者說,這只是轉折的開始。真正將帶來改變的,是緊隨其後的迦魯傳承:你需要學會如何才能成為一名“狼人”,而非一個“人”。

假若幸運的她如今的父母中有一人是Kinfolk(狼嫡)——也就是那些和狼人有著深深血緣,卻沒有經歷初次變形的——且知曉伽魯之國的部分真相,那麼她的世界觀可能已經為之後的過渡打好了基礎,但轉折並不總是那麼順利。當她成了狼人,她的所有概念會從此割裂,全新的人生名為哈米吉多頓,而她曾屬於的人類世界,儘管她從未真正擁有過,則變成了今後需要“運用”的經驗。

狼子——生而為狼的狼人

雖然仍侷限在一定限度內,尚未經歷初次變形但具備那一潛力的狼子往往擁有比通常的狼更高的智力水平,而經歷變形之後,她們將掌握與人類無異的思維能力……有些狼子終於感到了遲到的寬慰,有些狼子則為全新世界的絢爛多彩所驚懼。

但如今她們已經不再是狼了。

人子需要打破人類社會的規則學會迦魯的生存方式,而狼子也同樣如此,但她們所需要學習的可不僅僅是狼人的生活方式……

她們還要學會人類的。

忌子——狼人與狼人的孩子

狼人和人的比例,爪子和人的比例

狼人與狼人生下的孩子是一種壞的可能性,時不時有這樣的耳語在伽魯之國中流傳。

生來便披掛著缺陷忌子對伽魯之國而言是種對蓋亞的羞辱。有些忌子先天缺少肢體,有些則患有精神疾病,但無論這種殘疾的表現為什麼,所有忌子都不具備生育能力。在上古時代忌子一旦出生便會被殺掉,而現代社會的伽魯之國儘管不再那麼野蠻殘暴,整體而言卻仍對忌子著更高,更加搖擺不定的要求。她們視忌子的先天缺陷為一種恥辱,卻又同時禁止忌子隱藏這些引人不快的地方,她們認為忌子不能完成一名真正狼人能完成的任務,部分族群卻又對忌子提出了更高的要求……

忌子會用一生去闡釋何為迦魯。

父母輩均為狼人的忌子出生的自然形態便是狼人最為強大的戰爭形態——Crinos,半人半狼的巨獸,直到迎來初次變形掌握變形能力之前她們永遠是這副姿態。因此,童年的她們毫無疑問無法融入任何人類或狼的群體,只能由狼人Sept(族群)——圍繞Caern(聖地)建立的狼人社區——撫養。生而為狼人必將成為迦魯的她們從小便知曉狼人世界較為粗淺的秘密,她們從小便要目送勇士們提劍遠征,目送勇士們血灑他鄉……他們在等待,等待自己迎來初次變形的那天:我們的戰鬥從此開始。

無論是人是狼,只有十分之一左右的狼嫡的會經歷初次變形,在妖蛆的腐化和人類的自甘墮落下,狼的數量已經大幅銳減,如今伽魯之國狼子和人子的比率已是一比八。

Auspices(月相)

月相決定了每一位狼人在這場戰爭中的位置。

Luna(露娜),浩然於星夜的月亮是蓋亞的姐妹,她是Celestines級,也就是三相之下最為強大的精魂之一。月之精魂露娜在每一位狼人出生時賦予了她們一份賜福,這份賜福一條天命的道路,這條賜福之道便是狼人的Auspices(月相)。露娜同時也是將Rage(魂怒)賦予變形者的精魂,但也正是因為與魂怒和露娜之間的聯繫,部分變形者才會對白銀感到敏感。

月相是每一位狼人都必須履行,修行的道路,她們應當向族中長老學習月相之路的意義,在學習和實踐的過程中提升自己的Rank(位階)……並履行不同的職責與義務。

Ragabash——新月之下出生的狼人。她們是欺詐者,傳統的挑戰者。

Theurge——弦月之下出生的狼人。她們是先知,與精魂世界溝通的薩滿。

Philodox——半月之下出生的狼人。她們是法官,是伽魯之國的調停者。

Galliard——盈月之下出生的狼人。她們是月舞者,是傳說的傳承者。

Ahroun——滿月之下出生的狼人。她們是戰士,是戰爭的領袖。

偶爾有狼人會挑戰自己的月相,試圖走上一條截然不同的路,這往往被視作一種傲慢……畢竟你怎能比露娜跟清楚你在這個世界的位置呢?

Rite of Passage(啟程儀式)

狼人之血決定了狼人的宿命,狼人的出身決定了她看待世界的角度,出生的月相決定了她在戰爭中的位置,而部落則訓練她加入戰爭。

理論上說,每一位狼人都可以選擇自己的部落,但實際上大部分幼崽最終往往會加入自己父母隸屬的部落,延續從祖輩綿延至今的傳承。大多能經歷變形成為狼人的,在青春期便會遇見與自己先祖有關的夢和幻境,這些朦朧的“記憶”毫無疑問會影響其選擇。另一方面,現存的十三部落也並非公平地開放給每一個狼人……某些部落對其成員有著特別的要求。

啟程儀式是一場試煉,是狼人的成人禮。她們要在這次任務中向部落證明自己的勇氣、榮譽、智慧,向伽魯之國證明自己有被視作狼人的價值。當她們通過試煉——儀式大師便會在她們身上印下記號,從此她們便不再是Cub(幼狼),而是一名真正的迦魯。

十三部落

二十週年版迦魯十三部落

不同狼人部落立足於世界的不同地區,有著自身的傳統和秘密。上古Concord協議後十六狼人部落決定放下分歧……但如今部落中已有三個遭到毀滅,殘存的僅有十三。

讓部落具備真正意義上靈性凝聚力的不僅僅是其獨特的文化,更重要的是,有一尊Incarnae級的強大精魂作為整個部落的恩主和保護者。部落圖騰是蓋亞的侍從,Incarnae是精魂世界中僅次於露娜、赫利俄斯、及三相之面相所在的Celestines級外的崇高等級,當一名狼人在靈性意義上證明了自己的忠誠,部落圖騰便會施以指引,祝福和力量。

現十三部落

Black Furies(黑色狂怒):傳聞中源於古希臘的部落,她們是月與狩獵女神阿爾忒彌斯的女兒,是殘忍的戰士和聖地守護者。其部落圖騰為Pegasus(珀加索斯),即天馬。又因珀伽索斯不接受除忌子以外的任何男性,因此這一部落幾乎只有女性成員,她們通常會將誕下的男孩交給其他部落撫養。

Bone Gnawers(啃骨者):啃骨者可能起源於北非或印度,其部落圖騰為Rat(鼠)——襤褸生存者的女王。啃骨者的領地與哲學也反映了這一點,她們通常行動在社會的最底層,看似是流浪漢和拾荒客,徘徊於垃圾場和廢棄建築之間,實則也為流浪漢和拾荒客。但啃骨者也是伽魯之國中人口最興旺的部落,是生存主義之王和最務實的戰士。

Children of Gaia(蓋亞之子):蓋亞之子沒有明確的起源之地,傳聞說,當伽魯之國決定結束Impergium(霸權時代)——狼人裁剪人類人口控制其發展速度的上古時代——Unicorn(獨角獸)與這些仁善的調停人達成了契約,形成了蓋亞之子,唯一一個因和平之舉而誕生的部落。蓋亞之子會平等地對待忌子,她們謙恭,平和,憐憫,就像是某種善的典範的化身,然若是有人誤以為蓋亞之子軟弱——和平主義者的戰意會讓人戰慄。

Fianna(菲尼安):菲尼安是起源於凱爾特地區的狼人,她們是牡鹿之子,傳說大師,戰鬥詩人,是伽魯之國中具備強烈激情的戰士。芬尼安對部落的狼嫡非常看重,甚至不惜為此和其他部落引發血腥衝突。菲尼安的部落圖騰是Stag(牡鹿),其下多為動物精魂,諸如兔子,黑斑羚,也有像小溪,黎明,和穀物這樣的自然精魂。有趣的地方是——菲尼安和Fae(妖精)之間有著奇妙的聯繫,很多芬尼安的嫡親甚至真的具有妖精血統。那些將牡鹿視為狼群圖騰的不可忽視妖精的求助,並必須時刻尊重獵物,在狩獵後為獵物獻上祈福。

Get of Fenris(芬里斯之子):來自斯堪的納維亞的無畏勇士。對芬里斯之子而言,憐憫是一種奢侈,而非美德。很多芬里斯之子的幼崽甚至無法通過正式進入部落的殘酷試煉,因為她們相信與妖蛆的末日之戰中絕無安逸。她們的部落圖騰Fenris the Great Wolf(偉大之狼芬里斯),其為世界上最強大的戰爭精魂之一。

每一名芬里斯之子都做好了為蓋亞母親犧牲的覺悟——這對長期將生存視為第一要義的狼子而言有些難以理解。但儘管如此,芬里斯之子中仍有足夠的狼子成員。

Glass Walkers(玻璃行者):其部落圖騰為Cockroach(蟑螂),適應和生存的化身,她們是擁抱現代性的狼人,也是與織者聯繫最緊密的。玻璃行者是她們多次更替後所使用的第三個名字。此名所指代的是如今混凝土和鋼骨塑造的摩天大樓,而在工業時代,她們的被稱作Iron Riders(鋼鐵馭手)——反應的是鐵路與機器;在文藝復興和更早的時代裡,她們是City Warders(城市獄卒),而在城市這一概念還沒有形成的時候,她們是Warders of Men(人之獄卒)。

如今佔玻璃行者主體的是名為Corporate Wolves(企業狼)的派系,利用超大型企業和妖蛆進行經濟作戰;而在此之前於70年代完成交替的前主體派系則為Wise Guys(聰明人),該派系與黑手黨及犯罪組織牽連較多,同樣將金錢視作了與妖蛆作戰的優秀工具。

玻璃行者面對的問題很多。因其過度聚焦於現代前沿的緣故,玻璃行者的傳統對狼子而言過於迷惑,絕大多數出生於玻璃行者的狼子不得不到其他部落尋求安身之地。此外,儘管玻璃行者對待忌子相當友善——玻璃行者驚人的忌子數量也極為鮮明的體現了過於親近人性給玻璃行者帶來的弱勢。

Red Talons(紅爪):其部落圖騰為Griffin(格里芬),即獅鷲。紅爪是幾乎和玻璃行者截然相反的部落,除了極少數忌子外,完全由狼子構成。出於某些顯而易見的理由,紅爪認為讓人類獲得如今的優勢地位是個嚴重的錯誤,她們普遍敵視人類,但細節上有所不同,有些紅爪想要徹底滅絕人類重鑄重建霸權時代,有些紅爪只想通過削減數量重新建立平衡,但也有些紅爪無意讓自身墮落到人類那樣隨意殺戮的地步。

Shadow Lord(影爵):影爵源於東歐,以冷酷,野心勃勃,高度實幹派,階級嚴明為特點,這也是其部落圖騰Grandfather Thunder(雷霆祖父)的要求。除此之外,影爵擅長擺佈他人,制定陰謀,必要時甚至會和吸血鬼合作,儘管她們的手段殘酷不夠光明磊落,但影爵總是能取得成果。

影爵也是迦魯之國王冠的挑戰者。在如今這個末日之戰即將到來的時刻,在如今這各個部落最需要銀牙的時候,銀牙沒能履行其職責,因此,影爵在等待……

Silent Striders(寂靜行者):很可能起源於埃及的狼人,其部落圖騰為Owl(貓頭鷹)。因詛咒之故寂靜行者與先祖之魂隔絕,從埃及的土地上流放。失去了大部分聖地的她們如今四處旅行,擔任狼人之國的信使和哨兵。

寂靜行者揹負的詛咒源於傳奇狼人Shu-Horus(舒-荷魯斯)及其伴侶奈芙蒂斯與Followers of Set(賽特追隨者)之Antediluvian(上古耆宿)Sutekh(蘇特克)的死鬥。舒-荷魯斯成功重創了上古耆宿,然而蘇特克在失去意識被封印於地下前用最後的話語留下了詛咒:

“如狼者啊,我以我之名咒詛你們。我將我的印置在你們身上,你們將永遠與你們死去的父母分隔。我以我的觸碰咒詛你們,你們再也別想在你民的土地上休息。願你們先祖的名被遺忘,願她們在圖阿特的鬼魂因飢渴而消逝。就如我被驅逐一樣,你們也會流放,無聲無息,直至永遠。”

Silver Fangs(銀牙):源於羅斯的狼人,迦魯之國的欽定領袖,其部落圖騰為Falcon(獵鷹)。銀牙是狼人的典範,從古至今活躍在末日之戰最前線的狼人,也是狼人中最值得驕傲,最英勇偉大的——至少以銀牙內部的觀點是如此。

大部分銀牙在經歷初次變形後都會意識到她們註定要去統治,而統治不是她們的命運,不是她們的生來的特權,而是她們的目的。其他部落則質疑如今的銀牙,懷疑她們對血統的痴迷,認為她們已經失去了曾經卓越的頭腦,陷入了近親繁殖的純血怪圈和貴族氣派的空虛遊戲裡。

現任狼人王,Wyrmfoe(妖蛆之敵)家族的Jonas Albrecht(約納斯·阿爾布雷克特)在尋找獵鷹的饋贈,代表領導迦魯之國權利的Silver Crown(銀之冠)的過程中,在威脅下為了保護自己的狼群同伴的性命,不得不接受了傳說中銀之冠第一任持有者曾經歷過的試煉:移除爪與牙,並以銀刃剝皮。他以驚人的堅韌從中生存了下來,並在之後得到了銀之冠的認可。

Stargazers(觀星者):其部落圖騰為Chimera(奇美拉)。觀星者是起源自喜馬拉雅山脈的狼人部落,她們喜好冥想,哲學,想要實現靈知和魂怒的平衡。觀星者對領袖的第一要求是智慧,當和其他部落合作時,觀星者通常不會去挑戰那些即便是愚蠢的命令,相對的,她們會發揮自己的才智,以恰當又出乎意料的形式完成那些實現目標,她們便是那些讓生鏽的齒輪圓滑運轉的調和人。

Uktena(烏克提那):殘存的兩個原北美部落之一,如今的部落圖騰為Uktena(烏克緹娜),以角蛇,美洲獅和鹿的形態現身的水之精魂,烏克緹娜的部落名也來於此處。她們是迦魯之國中最為精通神秘學的部落之一,她們也是調查妖蛆痕跡的大師——因為烏克緹娜不介意與那些黑暗而扭曲的忌靈往來。古老時代的烏克緹娜發現了大量潛藏於大地深處的無人所知的強大忌靈,並制訂了極為強大的儀式保證其仍然束縛在地下。

事實上,西方狼人給烏克緹娜留下了很大的創傷。儘管她們仍然會選擇和其他部落和合作——但假設遇到絕佳時機,烏克緹娜便很難抵抗復仇的誘惑。至今烏克緹娜在暗地裡仍然用Wyrmcomer(妖蛆來者)來指代西方部落——因為她們在不知情中將妖蛆三相之一的噬魂者帶往了美洲大陸。

Wendigo(溫迪戈):殘存的另一支原北美部落。溫迪戈同樣以其部落圖騰命名——食人之寒冬精魂Wendigo(溫迪戈)。溫迪戈是一隻高度傳統的狼人部落,即“純潔如冰”,儘管其部落圖騰為同類相喰之精魂,但因溫迪戈堅守Litany(連禱)的戒律,她們並不食人。如今的溫迪戈因過去的歷史對幾乎所有部落都心存隔閡。

失落部落

Bunyip(本耶普)——立足於澳大利亞偉大夢境的部落,毫無意義地毀滅在了同族的手上。

Croatan(克坦)——美洲純淨三部落的二兄,以偉大的犧牲重創了噬魂者。

White Howlers(白嚎)——可畏的皮克特狼人,這群最讓妖蛆的恐懼的戰士孤身鏖戰後迎來了無援的墮落。墮落後的白嚎變成了後世的妖蛆部落——Black Spiral Dancer(黑旋舞者)。

第一次魂怒之戰

"我過去常常責怪我們先祖對其他變形種不計後果的憤怒。我批判他們。而在那之後,因克洛諾斯的偉力我站在了她們曾經站的位置上,我們與獅人蜥蜴人廝殺竟只為保得性命。我們本是去阻止魂怒之戰的,但那場戰爭太龐大了,我們成了我們曾引以為恥的人。" ——凱琳 與風同行

這個世界上曾經存在過很多其他變形者,曾經存在過所有變形者通力合作為蓋亞服務的時代,但那樣的時代已經永遠過去了,一切已經和上古時代截然不同了。施以滅絕的黑手有很多,例如Ananasi,蜘蛛人,她們在女皇的命令下於比古老更古老的上古時代滅絕了其他昆蟲變形者。但在如今的世界上,當我們提起滅絕的黑手時,所有變形者都會想起同一個名字:狼人。

狼人在魂怒之戰中近乎毀滅了一切,滅絕了一切。

第一次魂怒之戰開始於公元前七萬年到公元前兩千年之間,具體的時間點存在多個不同的版本,取決於故事的敘述者。無論魂怒之戰究竟開始於何時,我們知曉在這段古老的歲月中曾發生過幾個標誌性事件:

Banestorm(忌靈風暴,~ 70,000BCE)

公元前七萬年,此時織者的險棘仍然非常稀薄,物質世界和影界的距離很近,靈性能量可以自由通過聖地從世界的那一側前往這裡,但也正因為如此,精魂可以輕鬆地在險棘兩側穿梭……

託巴超級火山的噴發將數百立方公里的煙與石投射進了大氣層,火山效應產生的厚重雲層在未來的十年間遮蔽了太陽,氣溫開始急劇下降。但這次火山爆發的影響不僅如此,妖蛆的爪牙藉助託巴火山的噴發在險棘較薄弱處撕裂了一個可怕的巨大缺口,數以千計的忌靈——侍奉妖蛆的惡毒精魂——鑽入了物質世界,該事件被稱為忌靈風暴。

這一事件給史前時代的變形者帶來了極為艱難的一系列鬥爭……

酸雨嚴重危害了可食用植物與食草動物,破壞生態系統和食物鏈。忌靈開始大量騷擾那一時代遷徙中的克洛瑪尼翁人以及原住民尼安德特人,並使得人類與變形者均產生了大範圍信任危機。熊人,狼人和野豬人花費了巨量精力去清理妖蛆的痕跡,甚至要為此獻祭整個親嫡家系,若非牛人及其他變形者的精心呵護,克洛瑪尼翁人可能會在立足之前滅絕。

這一時期產生了很多流傳至後世的新傳統,在此之前,大多數變形者往往以個人為單位和某個特定的精魂締結圖騰加護,正是在忌靈風暴之後才產生了以群體為單位和精魂締結圖騰關係的新模式。更重要的是,據說此事件導致織者為保護人類而開始加厚世界之間的險棘,加劇了世界的靈肉分離。

Migration(大遷徙,~ 50,000BCE)

在牛人的精心照顧下,克洛瑪尼翁人開始了第二次人類大擴張。儘管大遷徙時期蓋亞之上仍維持著很大數量的尼安德特人,可尼安德特人因忌靈風暴及後續影響變得頑固而笨拙,無法接受任何新思想,只有遵循先祖之智的理論才能得到認可。

此時大部分變形者的主要嫡親均為尼安德特人,但即便如此,連牛人都為尼安德特人遲緩的進步速度感到日漸晦暗的沮喪……這或許這便是尼安德特人毀滅的開端。尼安德特人和克洛瑪尼翁人逐漸產生了衝突,而原始人類的衝突也逐漸在變形者內部產生了分歧,牛人認為克洛瑪尼翁人將為變形者帶來更好的未來,貓人認為克洛瑪尼翁人更加美觀,鴉人認為克洛瑪尼翁人更加風趣,只有狼人更青睞尼安德特人相對卓越的身體能力……

狼人確實為忌靈風暴的勝利做出了巨大的貢獻,儘管其他變形種的長老們會抱怨自己先祖的成就沒能得到應有的關注,但年輕世代基本認為戰勝忌靈風暴的榮譽獨屬於狼人,然而,變形種社會隱藏的矛盾因克洛瑪尼翁和尼安德特人的衝突而再次升溫。最終,大約公元前27000年——原始人類尼安德特人迎來了滅絕。

Extinction(滅絕,~ 27,000 BCE)

尼安德特人並非自然滅絕,引發雪崩的第一片雪花是Ananasi——蜘蛛女皇之嗣。因某種至今仍然讓其他變形種族感到困惑的不明原因,她們花費了數個世紀制訂了一個周全的計劃,從無到有賦予了尼安德特人一個新的傳統,每兩年一次的夏日集會。蜘蛛人Ananasi在一場尼安德特夏日集會上獻祭了所有參與集會的尼安德特人……無一人倖免。

暴怒的狼人和其他變形者因這場空前的屠殺對蜘蛛人展開了狩獵,但同時卻又不得不處理那些因夏日集會屠殺而發瘋扭曲的精魂,最終讓蜘蛛女皇之嗣得到機會躲入了影界裡即便是狼人也無法觸及的巢穴中。在一系列事件下迦魯狼人的憤怒被引向了屈從於妖蛆影響並向變形者兵刃相向的尼安德特人本身——狼人最終完成了蜘蛛人沒能完成的滅絕行動。

Civilization……Impergium(文明時代……霸權時代 ~ 10,000 years BCE)

人類如織者所期望的那樣掌握了灌溉和畜牧技術,並非像從前那樣服從蓋亞的奇蹟,人類開始馴化並改造自然。Apis牛人對這一情況感到欣慰,人類終於不再為自然的艱辛所苦惱。Ananasi蜘蛛人對這一情況感到滿意,妖蛆現在能更大程度影響人類的思想,而分散妖蛆的注意力有助於她們解救自己被囚禁的女皇。

但也有變形種對此不滿意。

Ratkin鼠人……人類的看護者對眼下的情況感到了極大的困擾,她們不認可織者的力量過度張揚,鼠人竭盡所能嘗試將奇原的影響帶回人類的群體,她們破壞糧食,散播瘟疫,想要將人類逼回原本的遊牧生活。這便和野牛人的想法產生了矛盾,而兩個變形種間的矛盾引來了更多變形者的矛盾……

而更重要的是,人類掌握灌溉技術直接加劇了險棘的厚度,不僅大型聖地受到了影響,部分小型聖地直接乾涸廢棄。對此,迦魯狼人得出了一個結論:人類應當迴歸她們千年前本來的面貌。於是,對迦魯之國,對人類,乃至對整個變形者群體產生深遠影響的重要歷史階段便開始了,我們稱其為Impergium,即霸權時代。

霸權時代的特點是狼人對人類的壓制裁剪,既然人類建立高牆,那麼狼人便毀掉高牆,既然人類躲藏在房屋之內,狼人便毀掉房屋。

在這樣的駭然恐怖之下狼人卻不去殺人,而是讓所有受災的人們都活著,向那些唯剩下生命除此之外失去一切的人類傳遞一個信息:你們失敗了,怪物將在夜晚狩獵你們。

並不是所有變形者都認可這一做法,她們理解狼人行動的動機,但並不認可狼人行事的方法……於是戰爭便開始了。從此,月狂根植在了人類的內心,從此人類學會了去恐懼蓋亞的守護者。

Deluge(大洪水,~6500BCE)

大洪水的主要舞臺是多格蘭,多格蘭在洪水發生前是一篇富饒的,河流交錯的土地,如今的泰晤士河與萊茵河就曾在多格蘭的土地上流淌。

大洪水前的多格蘭存在著一些小型人類聚落,也是狼人部落White Hunters(白色獵人,後演變成芬里爾之子,芬尼安和白嚎)的領地。隨著世界變暖,海洋逐漸吞噬土地,此時的狼人變得更加孤傲,儘管其他變形者一再強調自己也擁有獨特並同樣重要的神聖使命,但狼人更傾向於命令其他變形種去做狼人期望的事情。大洪水時代的拐點是海洋中的Rokea——鯊魚人,援引了與蜥蜴人、蛇人間的上古協議,向多格蘭地區的地面生靈發起了警告,告知此處的變形者巨大的災難很可能降臨,讓他們儘快逃離。

然而狼人拒絕聽從鯊魚人的警告。白色獵人長老Thrice-Blessed-Ghost(叄佑之鬼)在派出了鴉人,蝙蝠人進行調查後嘲笑並否決了蛇人信使傳達的警告。最終,在超級海嘯的襲擊下整個多格蘭被淹沒了,整個歐洲大陸的西北半島——日後成為不列顛的地區——被超級海嘯從大陸主體上切割了下來。

這次可怕的災難除了引發地理劇變,毀滅了大量聖地外,還在險棘上撕裂了一個並不如忌靈風暴那麼可怕但仍然非常棘手的險棘裂縫。狼人宣誓要向鯊魚人尋求復仇,並相信蜥蜴人與蛇人同樣參與了這場“欺騙”,然而,當狼人為復仇召集其他變形者時,熊人等變形者卻忙於修補險棘裂縫,這再次加劇了變形種之間的衝突……

Poison(毒素髮現,~5000BCE)

人類已經開始使用銅質工具,國王和女皇也在社會中興起。這一時期,以變形者的歷史而言標誌性事件是人類發現了對變形者而言意味著毒素的金屬。日之金屬黃金,和月之金屬白銀。

此時牛人仍然在引導人類社會的發展,她們作為蓋亞的媒人,確保人類的下一代將比上一代更聰明,更強壯,那時的人類將牛人視作神靈。儘管大部分牛人都博愛仁慈,但也有一些少數為權力所毒害,化作了原始時代的恐怖暴君。沒有人知曉具體發生了什麼,或許是妖蛆的忌靈將這個秘密耳語給了人類,或可憎的暴君死於了滑稽的巧合之下,人類發現了黃金對牛人這些日之子嗣意味著什麼,就其結論而言,牛人不再是不可撼動的大神,而那些殺死神明的凡人則成為了舊時代的英雄。

牛人開始因黃金的使用而淒涼的死去。而迦魯,狼人們則認為如今人類過度發展失去了對蓋亞的敬畏便是牛人的過錯,開始以一種近乎於幸災樂禍的戲謔狂熱地收集起了黃金,用黃金製作首飾,增強武器,以此向牛人們宣告在蓋亞的秩序下他們應當立於什麼樣的地位。狼人開始肆虐那些牛人統治的地區,並以燃燒的魂怒懲罰人類,問責其屈從於織者的影響。

然而很快,人類便發現了月之金屬——白銀,對狼人這樣的月之子嗣的作用效果。據說一個女人夢見了一個人影,人影告訴她用銀針去戳那些威脅她孩子的怪物;據說貓人在精魂們討論殺死貓人的方法時知曉了這個秘密;據說一個收集黃金的狼人偶然間觸碰到了白銀礦脈,感受到了那股灼燒。

儘管變形種努力控制這些消息的傳播,但人類仍然知曉了變形者的弱點。為此,狼人開始將報復性的憤怒發洩到鴉人和蝙蝠人身上……據說蜥蜴人和牛人置身於這場混亂之外,既沒有加入狼人們的肅清運動,也沒有站出來保護蓋亞的信使。

傳說中,這場戰爭直至蓋亞借一名無名蝙蝠人的口親自發言才得以終止。

Reconciliation(和解,~2000BCE)

這個時代的人類鑄造了帝國,變得遠比曾經的歲月更多更強,在日與月之金屬的幫助下,人類終於拋開了變形者施加的束縛,真正控制了這個世界,但變形者對這樣的世界仍有很大影響力,在非洲,貓人、蜥蜴人成為了埃及帝國的神靈,蛇人和貓人則統治著亞洲的哈拉帕文明……

在如今這個人類開始發展書寫語言的時代,狼人和其他變形者徹底隔閡了,迦魯和其他變形者混居的聚落已經成為了一個廢棄的概念。其他變形者宣稱狼人發起了太多本不該發起的衝突,儘管他們自身也有太多次背棄了神聖使命和蓋亞的意志。

隨著全球聖地網絡的力量日漸衰落,狼人中的智者終於意識到其他變形者也在蓋亞對這個世界的意願裡扮演了重要的角色。他們需要其他變形者發揮本來的功效,需要其他變形者獨特的靈賦能力……然而大多數狼人部落並不認可這樣的觀點,至於Fera(菲拉),也就是狼人之外的其他變形者,更是完全無法接受這遲遲到來的所謂和解,甚至將其判斷為了高高在上的狼人對其他變形者最後的也是最大的羞辱……無論如何,這便是可能導致魂怒之戰爆發的最後一個節點。迦魯們在這個時代鑄造了第一把Klaive(月刃)——使用白銀打造的,能對變形者造成致命威脅的可怕武器。

有人推論魂怒之戰發起於大遷徙時代之前,有人推論魂怒之戰從大遷徙一直斷斷續續持續到了大洪水時代,有人推斷魂怒之戰是因為和解時代失去了控制,事實真相已經遺落在歷史中。然而,眼下的事實是不變的,在兩次魂怒之戰後,菲拉,也就是其他變形者,全部躲藏到了狼人的視線之外……也有些從此永遠從這個世界上消失了。

精魂世界

無論旅行者在尋求什麼,她最終一定會找到,如果那就是英雄的宿命……

狼人同時生活在兩個世界。

這不僅僅是在指代人與獸,城市與荒野,狼人所踏足的世界要遠比那宏偉得多。在這血肉土石之界的上方還有更多,還有一片不拘泥於物理事項,不為這理性的法則所定義的世界——Umbra(影界)。

影界是靈性的世界。

織者的險棘將這個世界分隔成兩部分,物質世界和靈性世界,險棘是物質世界和影界之間的屏障,任何人想要前往世界的另一側就必須穿越這道層層疊疊的網,在那些織者力量彰顯的地方,例如高精尖的頂級科研中心,險棘的厚度已經被加聚到令人髮指的程度,而在那些蓋亞與奇原的影響力彰顯的地點,險棘的厚度則單薄的多,前往影界也更加容易。

不同於三流神秘學者對靈性世界的簡單看法……影界並不只有一個,或者說並不僅有一層。

假若這個世界是自內向外發散的,那麼當常人談及世界這個概念時,她們所說的是我們概念裡的Gaia Relam(蓋亞領域),是指我們所立足的這個固化的、物質的星球。但真正的蓋亞領域不止於此……它還包括了那些在蓋亞的支配下,靈性的,影界內王國。

The Penumbra(半影界)是傳統意義上影界的第一層,也是距離物質世界最近的那一層,它是物質世界的一層荒蕪的鏡像。

在上古時代,半影界生機勃勃,那個時代的狼人甚至會因為兩個領域是如此相似錯將半影界認成物質世界,但如今物質世界和靈性世界正因織者的彰顯逐漸分離,半影界的境況也大不如從前了。

大部分有著悠久歷史,給人留下深刻印象的地點都在半影界裡存在倒影,成群的動物也會在對應地點孵化出一個動物的精魂,也有很多三相麾下的精魂在這裡活動,雖然這裡或許不是後續這些例子最常活動的地方,但我們偶爾確實能看到他們,例如:

織者的代理:永恆編織樣式之網的Pattern Spider(樣式蜘蛛);奇原麾下的強大精魂,代表永恆變化的精魂Vortex(渦流);極為罕見的,妖蛆最為可怕的爪牙,扭曲現實的熵變化身Nexus Crawlers(節點爬行者)。

有些狼人認為影界是比現實世界更加真實的地點,因為假若物質世界的對應物逝去了,精魂並不會跟著死去,但假若精魂世界的精魂死亡了,物質世界的對應物一定不復存在。

The Dark Umbra(暗影界)是另一個意義上的影界,如果說半影界是物質世界的倒影,那麼暗影界便是存在於物質世界之下——它是死後世界。對於凡人而言,黑暗世界既不存在天堂,也不存在地獄,一切死者只有一個歸宿……暗影界,或稱冥界。這裡就是終點。不過這裡不是狼人的歸宿,當狼人死後,她們將化作先祖之靈,陪伴在蓋亞和部落圖騰的身邊,指引後人繼續前進……很多狼人都可以和先祖對話,這並非是一種靈賦,而是所有狼人都具備的潛力,有些人甚至能借助先祖的力量去完成需要她從未學習過的技能的任務,簡直和先祖替她們行事一樣。

The Astral Realm(星界領域)。半影界對應是生命,暗影界反應的是死亡,星界領域反應的是心靈。這裡是所謂的存在於世界之上的領域……不過狼人對這一領域瞭解不多,通常心靈領域的Mage(法師)更能調動這個世界的力量。

半影界之外是The Near Umbra(近影界),近影界是緊貼著半影界的,離開了蓋亞領域的影界部分。就像半影界裡存在著多個子領域一樣,在露娜的光輝下存在十三個Near Realms(近影領域),這些世界如月亮圍繞地球那樣圍繞著蓋亞領域旋轉……而在此之外的,則是Deep Umbra(深影界)。

The Membrane(界膜)將盡管困難但仍然能被理解的近影界十三領域與玄奧難以理解的深影界分隔,想要前往深影界需要通過位於The Aetherial Realm(近影以太領域)內的,名為Anchorhead(錨首)的特殊地點,長老狼群守護著這些通向深影界的門徑,而通過門徑,此後便是Deep Umbra(深影界),三相原力的棲身之地。

Deep Umbra(深影界)是現實破碎,超乎人智的超凡之地……每一個旅行者都將在這裡經歷截然不同的旅途,有的人會見到世界樹,有人見到永劫不復的深淵,也有些人會見到在發光的天空中航行的船隊。但就像傳說中所訴說的那樣,無論旅行者在尋求什麼,她最終一定會找到,如果那就是英雄的宿命……

精魂世界不僅僅是這個世界的另一半奇妙,她們同時也是末日的戰士們在抗擊哈米吉多頓時最大的盟友。狼人除了再生、變形能力外最強大的超自然能力Gift(靈賦),便正如其字面所表達的那樣是來自精魂的贈禮。當一個狼人達到足夠的Rank(位階),向對應的精魂證明了自己的能力,伽魯之國的盟友便會賦予狼人其所想要的能力……所謂的賦予,並非是世俗意義上,常人容易誤解的“傳授知識”——儘管狼人與狼人之間可以通過這種模式極為費力地去傳授靈賦——而是該精魂將自己的一部分本質浸染至狼人體內,直到狼人能像精魂自身那樣行使這份力量,直到這份力量成為了迦魯靈魂的一部分。

精魂世界對變形者的支持的另一部分體現在儀式上,伽魯之國中存在著很多很多的儀式,很多很多與儀式有關的傳統:

Rite of the Winter Winds(冬風儀式)——在一年中夜晚最長的那一天向赫利俄斯致敬,並鼓勵太陽延長白日的長度。

The Great Hunt(大獵)——在一年中白日最長的那一天施行神聖狩獵,因為此時妖蛆的爪牙將無從遁形。

The Rending of the Veil(撕裂帷幕)——又稱阿克提安之愚,該儀式是向那些冒犯蓋亞與迦魯的人類發起懲戒,暫時移除月狂的影響,讓其能清醒銘記恐怖。

儘管只有變形者能夠施行這些儀式,因為她們與蓋亞之間存在靈性的連接……但所謂的儀式,便是像蘋果從樹上落下般天經地義的道理。據說,在世界的黎明之時變形者與精魂世界簽訂了一份偉大契約,作為變形者的忠誠服務的回報,精魂世界將賦予變形者超自然能力併為變形者的儀式充能。

當一個狼人主持一場儀式,只要儀式主具備足夠的能力,那麼精魂便必然,必須,一定會來為這個儀式充能,這便是儀式之所以能發揮作用的主要原因。因此伽魯之國對創造新儀式有著非常矛盾的看法。創造一個新儀式是非常困難的,儀式創造者必須去說服精魂世界,至少說服精魂世界的一大部分,他所創造的儀式是必要的……因為一旦一個新儀式得到認可,那麼無論何時何地,精魂必須來為這個儀式充能。

幼狼初哮其一

“你,正面進入,殺人。你,後門。你,用炸藥摧毀那些織者玩意。我對付弗摩爾。全殺了。”

有些迦魯認為狼子一定不擅長語言,這總體上是對的,但並不一定如此,有些時候她們只是懶得說。就像在加班後碰到追著你填問卷的銷售,擠著搶車位的老女人,滿腹怨念什麼都想評論的學生。你會……“弗里德里希,專注。”阿爾法的警告打斷了我。

我輕聲嘶吼,低下頭,示意自己清楚了。

作為狼群中的最榮耀者,她對待戰鬥的嚴肅讓人恐懼,她用眼神便足矣讓羊群漏尿逃竄,有時,即便是我,在這名芬里爾之子——來自世上可能存在的最偉大戰士族群的女士,眼裡都像是食草動物。彷彿只要她想,此身的百般武藝無法構成片刻阻礙,她的獠牙立刻便能刺穿我的咽喉。

同為Ahroun——滿月下降生的戰士——我尊重她,因此現在她是阿爾法,由她領導這一次突襲,而不是我。我埋頭注視著Pentex的兵站,等候狩獵開始,然而數秒後,狼群仍然靜止不動。我的眼球遲鈍地轉向身側,狼群的所有成員竟然都在等我,阿爾法的嘴角已經上揚到了一個糟糕的角度。

“我讓你專注,弗里德里希。”我能看到愛麗絲的犬齒隨著豐碩的狼吻上下晃動,“專注。”

“是,我的阿爾法。”

“你為什麼還在焦慮呢?” 低垂的白尾在股間左右掃了兩下,她壓抑著怒火,儘量讓語氣平和了一些:“你,擔心我,一人對付弗摩爾?”

我確實擔心她。弗摩爾是被忌靈——妖蛆之精魂附身的生物。這種怪物種類多變,能力繁多,而隸屬於Pentex的弗摩爾會得到現代性的支援,要遠比野生的難對付……並不適合帶這麼少的人去。

但我還是強忍著,說:“不。”

她努力地從那顆屬於荒原與浴血的心臟裡擠出了些對她而言較為陌生的性格特質:“殺光那些人後來幫我,只要你殺得夠快。”

“我不過是擔心……在我殺光那些拜服妖蛆的人類前,你已經屠殺了所有弗摩爾,我會錯過一場有意義的戰鬥。”

高大的戰狼眯起了眼睛。

她瞄著我,又看向了別的地方,嘀咕道:“你這人說起話……有時像名新月。”

“確實確實,不過好像只對愛麗絲是這樣……”狼群裡真正的新月,那對在任務裡剛剛證明了自己的雙胞胎中的長兄插話了。

氣氛有一瞬間有些凝固。這些Ragabash……出生於新月下的騙術師總有膽氣開一些冒犯性十足的玩笑。我惱了起來,但又不好現在發作。

“……是嗎?”阿爾法像是在顧慮著什麼,偏過頭,注視著遠方那無人機盤旋的妖蛆設施,她沉默了一會兒:“那讓我們都殺得快一些。祈禱吧。”

“讚美蓋亞。”

“讚美蓋亞,和她所創造的一切。”

我們變形成恐狼,從制高點一躍而出。

影爵長老制訂了一個計劃,我的狼群負責執行這個計劃中最危險的部分,成為吸引Pentex視線的誘餌,如此一來長老最信賴的部下便能獲得執行,管他們到底是執行什麼,任務的空閒。

影爵的長老總是介於好打交道與不好打交道之間,她們的傳統……我們需要尊重影爵的傳統,而尊重恰好又是她們傳統中最為獨特的一環。

……

我抵達了戰術位置,其他人也部署在了她們的。兩位Ragabash和一位Galliard與我一路。騙術師們幫助我穿過監視器的網,讓我在敵人意想不到的位置成為一名合格的誘餌。盈月下出生的月舞者是保險機制。我並不理解阿爾法所謂的保險機制究竟是指什麼,但既然月舞者本人清楚其中的意義,那便這樣吧。而我最敬與愛的阿爾法,來自芬里爾之子的愛麗絲帶著我們的一名Philodox——半月下出生的法官;和一名Theurge——弦月下出身的先知,前往了這次作戰的核心:Pentex保養並研究那些被忌靈附身的人類——也就是被我們稱為Fomor(弗摩爾)的怪物,的一處隱秘研究中心。

這是一次風險極高,沒有失敗機會的任務。我們要面對的敵人數量遠超迄今為止面對過的任何一場戰役,但這次任務真正寶貴的成本是情報,Pentex如此有價值的兵站位置絕不是什麼輕易便能獲知的消息,一定有人為這份情報付出過。並且,眼下的戰鬥將為族群長老們的戰略鋪路,在影爵們的努力下,多個曾有過糾紛的族群達成合作——從中幾乎都有了伽魯之國重新團結的徵兆了。

因此,不允許失敗。

我等待著,直到收到信號,我踏出了陰影。

Pentex的士兵幾乎立刻發現了我的存在,但她們沒有立刻,或者說沒有膽氣立刻發動攻擊……這些人類知曉狼人的存在,同時還經過了免疫月狂的特殊處理。我停在原地不動,和這群妖蛆的僕從們一起等待著,直到越來越多的兵士聚集到了這裡。

一個戰術小隊,兩個戰術小隊,三個戰術小隊……終於,她們動了,十幾把長槍一次呼吸間傾洩出上百發夾雜著銀彈的火力。

強烈的衝擊接連不斷地落在我身上,但沒有一發能擊穿三層AR500鋼板防護。對人類而言,這是一件因重量而毫無實戰意義的累贅,但對迦魯——這就是在向蟲豸傾瀉恐懼。我在黃銅,鉛與火藥的暴雨中向前,任何凡人都從未見過這樣的場景,我如阿爾法要求的那樣一步一步緩慢地向那些侍奉妖蛆之人逼近,允許他們更換彈夾。越來越多的無人機在上空盤踞,直到兩架機槍從兵站裡抬了出來……

時機成熟了。

“為了蓋亞!為了狼之精魂!”

兵站的各個角落裡傳來此起彼伏的狼嚎,以及緊隨其後的魔怪的低鳴。陰影中的二位Ragabash配合著我的動作揮下了他們的爪,靈知在人子體內燃燒,這片區域裡奇原與織者的力量平衡被湧出的靈性力量破壞,一瞬之間,所有的槍械都停止工作,所有的無人機都失去了動力,因為驅動這些機械的傳動裝置所依賴的定理改變了。

感受到從敵人槍口中飛出的最後一發子彈從我肩旁掠過後。我以衝鋒撞碎了離我最近的Pentex小隊,身體卷著被利爪切碎的肢體和血風繼續向前,以迅猛的一拳連同駕駛員的腦袋一起打穿了迎面駛來的裝甲車的擋風玻璃,藉助沸騰的魂怒,打穿駕駛座的手抓著溼暖的內容物掃向副駕駛,將副駕駛的上半連同車門車框一起扯了下來。

跑動,甩掉手裡的漿糊,我跳向下一個目標,一個像是從徵兵電影裡走出的典型女兵,眼角一條橫疤,第一爪粉碎了她握住武器的手臂,第二爪讓她身體分離成左右兩份。我撲向下個目標,一個戴著眼鏡的年輕人,多半大學畢業就鑽進了妖蛆的懷抱,再下一個,骨頭硬朗的中年黑人,再下一個,雀斑臉,下一個是光頭男,隨後尿褲子的新兵,接著是舉不起槍的西語人,下一個,下一個,下一個,瘦子,胖子,男,男,男,女……

不到一分鐘,全部殺光了。

看著肅清後的戰場,我甩了甩身上的血沫。

……

“不愧是你。”

和我一起通過啟程儀式的月舞者走了過來,她想要踢開一把礙著她落腳的步槍,但曾擁有它的男孩的手指仍緊緊抓住握把,她不得不再用腳背推了推,讓男孩僅剩的半個身體翻一下,讓開道路,“我接到了傳信,有一群黑旋舞者……”

她的這個動作讓我有些無奈。

我彎下腰,伸手替男孩合上眼睛,“我知道了。阿爾法知道了嗎?”

月舞者表示肯定,隨後問道:“Mike Dragons-Wrath,你聽過這個名字嗎?”

“那是誰?”

“我也不知道,或許和長老們的計劃有關。”

我低頭看著腳下的屍體,看著從這群靈性被妖蛆腐化的人類體內流出的內容物,莫名想起了玻璃行者的長老曾經上過的一課:

Pentex的主力隊裝備著巨型企業提供的先進器械,大部分Pentex軍備都極端可靠耐用,PX-66F突擊步槍是其中的佼佼者:專門為弗摩爾可能畸形膨脹的手設計了特殊規格的配件,而除了銀彈外,主力隊使用的子彈也是特質的,混入了由Malfaes的黑暗熔爐鍛造的鉛。地獄的鐵匠將俘虜的蓋亞金屬精魂撕裂束縛進每一發子彈裡,肢解的精魂本能地想要重新聚攏,因此只要第一發子彈命中目標,其他子彈便會自發向第一發子彈偏斜,以提高射擊命中率,但假若第一發沒能命中……

“Pentex……”我無意識間低語,“壞蘋果。”

“Pentex控股集團,Endron Oil(恩德龍石油),Sunburst Computers(旭日計算機),Tellus(泰盧斯遊戲),Black Dog Game Factory(黑狗遊戲工廠),Avalon Plastics(阿瓦隆塑料)……”月舞者像是哼歌一樣念著,她雙手背在身後,彎著腰,“全是壞蘋果,本就沒有好蘋果。我們生活在——資本主義哈米吉多頓!”

為汙染而汙染的企業,為腐化而腐化的企業,在抹殺人性時順便賺錢的企業。

“蓋亞在上。”我的嘴角剛剛絕對抽動了一下,“你不需要從頭念一遍!”

“為什麼?”月舞者歪了歪腦袋。

“因為很噁心!”

“你書讀得太少,還沒有明白這個時代的惡。”

“不,不不不不不,你別說了。我已經很苦惱了,不想每天生活在更多的苦惱裡,你也不至於天天和我講這些呀,簡直跟唸經一樣!”

一聲巨響打斷了我的思緒,某處的建築爆炸了。

……

戰鬥迎來了拐點。

月舞者告訴我阿爾法已經肅清了最重要的目標,但她被纏住了,就像狹長的影子一點一點爬上腳踝,數只黑旋舞者狼群帶領更多的Pentex僱傭兵前來支援,這是計劃之外的情況,但既然要充當吸引飛蛾的燈火……我們能做的只有嘗試去吸引同樣多的黑旋舞者,為阿爾法騰出殺戮的時間。

我們有四個人,而黑旋舞者卻有十三匹,她們中的絕大多數身上都有些純血黑怒的特點,但基本已經被墮落的痕跡掩蓋:所有這些可悲的拜妖蛆者的耳朵都變異成了蝙蝠的尖耳,吻和牙更是扭曲得像某種自深海而來的怪魚……這或許暗藏了一個悲劇,但如今的她們光是存在便讓人感到刺眼。

“想要逃嗎,如果……”離我們最近,看似是頭狼的傢伙想要說些什麼。

我沒有去聽。

她仍是人形,儘管我知曉或許只要她想,她立刻就可以變形成戰爭形態,但我不打算輕易放過這個好機會——我毫無徵兆地衝鋒了。

Spirit of the Fray,加利福尼亞的一位貓之精魂傳授與我了這個靈賦。她灌輸於我的靈性本質賦予了我勝過一切的靈敏和反應,除了同樣掌握這一靈賦的少數Ahroun外,從未有人能先於我揮動武器。跳躍,空氣吹拂我的腳踝,十米的風景一瞬之間消失在了我身後,傳承自我那失蹤於深影界的父親的月刃嵌入了這可憎墮落者的肩膀,這只是第一下,魂怒燃燒,我以蠻力拽動矛柄,繼續向其胸腹拽動武器,打算把她的胸籠整個扯出來。

她確實及時變形成了戰爭形態,但我的突襲仍然讓她措手不及,面對我幾乎挖掉她整個胸腔的攻擊,這可憎的黑旋舞者張開了她畸形的嘴,想要從那燈籠魚一樣的口器裡吐出火,看到她觸鬚蠕動的嘴裡開始燃燒慘綠色的火焰,我用上勾拳狠狠砸在她的下巴上,硬生生讓她將那些屍火嚥了回去。

但斬首戰術仍然失敗了,更多的黑旋狼人纏了上來。

我閃躲了一會兒,仍是被包圍了,不得不通過跳躍來規避這些傢伙們骯髒的爪子。但我沒料到的是,當我騰空跳起後,那幾乎已經死去的黑旋頭狼的眼裡竟閃爍了計劃得逞的光,其中一名黑旋舞者向我甩出了烏黑鞭子——我誤以為那是根繩子——於是這條編入了銀的長蛇便咬走了我掌心的一大塊血肉。我的左手喪失了抓握能力,更糟糕的是,我被這鞭子纏住了。

和我共同行動的兩名騙術師中的哥哥注意到了我這裡的動靜,想要替我解圍,但很遺憾的是他沒有那種空暇,數名將鬃毛梳成辮子扎以銅環裝飾的墮落狼人圍攻向他,爪子上有汙穢的液滴垂落,一次呼吸的騙術師的肩膀便留下了一道難以癒合的傷口。

有那麼一剎那,我相信這就是我的終點了。我仰頭看著當空的皓月,看著那一輪巨大的白盤,下意識獻上祈禱……露娜啊!請賜我士師參孫最後一息的神助吧!我今日便悔改了。我的狼群裡有太多的狼子和忌子,他們都還年輕,不該這麼早就去見您。當我低下頭,卻看到了讓我喜悅幾乎湧出胸腔的一幕:我們的月舞者真是好樣的,她以比我更快的速度摘下了一名黑旋舞者的首級!

此時此刻還能稱得上敵手的就只剩下十一匹。趁著黑旋舞者們因失去同伴而劃過的一瞬間的破綻,我燃燒魂怒,從戰爭形態退回了人形。迴歸天生的形態極大地削弱了銀對我的影響,而體型的改變則幫助我從鞭子的纏繞裡掙脫。可與此同時,我的身後傳來了一聲痛哼,是茜茜。月舞者的痛苦嘶吼不僅分散了我的注意力,更點燃了我的憤怒。

你這傢伙,怎麼敢,我的伊麗莎白……

我的意識晃動了一瞬,等我重新清新過來時,戰鬥已經結束了。

……

“誰是Mike Dragons-Wrath。”我已經快要力竭,但仍用牙齒貼著這黑旋舞者可憎的臉,強撐著去威脅她,“是誰!?”

只有一個黑旋成為了俘虜,其他全死了。或許因為只有她一人明白當一名滿月陷入狂戰士之怒時最好的做法便是靜止不動。這並沒有真的幫她逃出生天,但給了我的同伴將她從我嘴裡搶救下來的機會。

“是你的噩夢,是你招惹不起的大人物。”

這個黑旋舞者說話的時除了有幾根觸鬚在唇齒間晃動著外還伴著回聲。

我看了許久,才發現她的嘴裡還長著另一張嘴,一朵小而赤裸的,像是嬰兒肥蟲一般的嘴唇。這讓我感到發自內心的噁心,同類的事物我並非沒見過,但出現在狼人的身上……

我對什麼Mike Dragons-Wrath根本不感興趣,但我不甘心今晚就這麼結束了,便去譏諷這手下敗將:“怎麼會有人願意墮落到這個境地,如果說是為了力量,那還在我能理解的範圍內。可這算什麼力量。她們——這些黑旋舞者,覺得自己過得很好嗎?墮落只換來了這張長滿觸鬚的爛嘴?”

“她們看到了不該看的。”月舞者站在我背後,聲音裡罕見的混了些憐憫。

“看到了什麼?”我蹲在她的殘軀旁,“你曾是個黑怒。講一講,你看到了什麼?”

“你的……末日。”她仍有餘力露出嘲弄的笑。

我搖了搖頭,擺出一張臭臉:“我把你們幾乎全殺光了,而我的阿爾法還在殺死你剩下的同伴。但你想想,假若你能腐化我……會不會還有生的契機在這最後的掙扎裡?”

她沉默了一會兒。

我不知道她此時在想些什麼,臉上一點表情都沒有,可她最後卻真的開口了:

“你是一個善於利用魂怒的戰士。你體驗過多深?將自己放縱在魂怒裡,你體驗過多深?”

“足夠我把你們都殺了。”

“那還不夠。”她看著我,“你的憤怒只有這種程度,那你永遠也不可能……”

“——妖蛆之役。”我打斷她,“我親身體會過。”

我知道她在說什麼。那是一種禁忌,假若戰士們的魂怒真的衝破了應有的限度,甚至超出了狂戰士之怒的等級,我們的天性便會扭曲,人子會渴求同族的血肉,狼子會試圖將屍首肢解,忌子會渴求……

“那你一定聽過。”

“聽過什麼?”

“聽過Eater-of-Souls的呼喚。你是個人子,你嘗過那血肉了嗎?你還記得那味道嗎,那根本就不是禁忌,那是天性。狼人是蓋亞的造物,但妖蛆同樣也是,妖蛆本就是世界的組成,沒有妖蛆就沒有衰敗,沒有妖蛆,將蘋果安放一萬年它也不會有任何變化,你能想象一個不會腐朽沒有死亡的世界是什麼樣的嗎?你能想象一個沒有妖蛆的世界裡狼人會是什麼樣子嗎?妖蛆是這個世界的一部分,它同樣也是構成我們的一部分。你一定早就想過狼人的哪些特性屬於織者,你也知曉你的哪些特性屬於奇原,但你同樣該明白……”她的話戛然而止了。

月舞者按住了她的嘴,茜茜用的力氣很大,這黑旋的腦袋幾乎整個沒入了泥地。

我不滿地看向我身旁的女人,月舞者雙手抱胸,耳環因夜風而晃動,發出銀鈴一樣的聲音,“你知曉黑旋舞者的故事,你知曉白嚎。”她說。

“我知道。”

“你是個堅韌的戰士,比我們大多數人都堅韌,但白嚎也有堅韌的戰士——可她們仍然墮落了。”

“我不會墮落。”

她踢了我一腳,“是,作為戰士你恐怕不會,但你也有像個爛人的時候,就像剛剛。”

……

我們花了四天左右才完成收尾,之後的兩週都在族群裡度過。

慶功,晉升,一些季節性儀式都巧合的趕到了一起,每一天不是賣人情替人站崗,就是協助或參與儀式和會議。茜茜和她的幾個朋友為我們編了歌,愛麗絲不知道跑去哪裡了,找都找不到。那對騙術師兄弟想學某個新靈賦,纏著啃骨者長老許久後終於磨到了許可,我狼群的兩個法官則還在幹活。不知不覺間,我發現閒下來的只有我一個人。

我又開始到處找愛麗絲……我先去學會了族裡Galliard傳唱愛麗絲武勳的新作,再去找的愛麗絲,有點想試試面對面向她唱一曲能否看到她臉紅。

我用了一天多的功夫才找到她。我循著她的氣味,在小鎮的巷子裡轉了一段時間,最後才發現她鑽入了鎮外的山林。我在一個連迦魯都會覺得偏僻的角落裡看到了她,一處被植被的陰影遮蔽的偏僻的懸崖,她仍是人形,坐在懸崖邊,披著一塊破破爛爛的花斗篷,白皙的腳趾在幾百米的高空中一晃一晃。我看到她了,就開始唱歌……

“你別唱了。”她頭也不回,“你怎麼找到我的,弗里德里希。”

我在離她還有三四米的位置停了下來。

“你的氣味。”

“你的鼻子或許有些太過敏銳了。”

“我很榮幸。”

“族群裡發生了什麼?你專程來找我。”

“無事發生。”我晃了晃腦袋,“沒發生什麼值得一提的事情。”

她把斗篷拽到懷裡,轉過身,“那你來做什麼,來見我嗎?”

“恩,來看看你。好久沒看到你了,那首歌你已經聽過了嗎?”

“是嗎。”她側過了臉,“伊麗莎白也給你寫了首歌,你會唱嗎?”

“不……不會。”我有些尷尬,老實回答。

“那我給你唱一遍。”

她望向了夜空中的滿月,細細的,輕聲地唱著:

第二偉大的迦魯披掛著堅甲 銅和血在他周身的風中迴響 鋼鐵因他的爪破碎 熱血瀟灑 赤怒昂揚 他走在鮮花和蓋亞的祝福中 妖蛆的十三僕從如陰影纏繞 腐化被他的牙肅清 滿月之下 赤怒昂揚……

我第一次聽到這首歌還有些陶醉,可如今臉卻紅了,我看著她那如法蘭西最傑出雕塑家作品般完美的容顏,原本是想來看看那張臉泛起紅暈的樣子,如今感到羞澀的卻成了我。我不好去打斷她,只好強忍著聽她唱完。

終於,清唱完整整一曲,她翹起眉毛看向我:“原來你還會感到害羞。”

我乾笑了兩聲。

“我也會害羞,如果聽到這種曲子。你是專程來看我臉紅的嗎,弗里德里希?”

那一瞬間,我的社交能力歸零了,支支吾吾了兩三秒才勉強吐出一句話來,奇怪的是,那話剛一說出口我就想不起來自己究竟說了什麼,我的注意力全都放在了她的臉頰上,她彎彎的眉毛裡除了對我的出現而升起的苦惱外似乎還存在著些我不知道的東西。

“你不太開心,在苦惱什麼?”我問道。

“末日。”

這可真是個傳統的答案,我試著安慰:“我們會阻止它,你瞧,這一次我們便……”

“不!”她的不滿燃燒起來了,“我們沒有!”

“什麼?”

“我們,沒有,阻止末日。你不要再像個傻瓜一樣沾沾自喜。”

“你……”

“你還不知道嗎?我們成功了,但長老們沒有。長老們的計劃完全失敗了!當你還像個‘幼犬’一樣沉浸在喜悅裡,所有一切都在重新洗牌,連那對新月兄弟都知道做點什麼,你呢,你在做什麼?你是個月舞者嗎?需要你來唱歌嗎?你是個戰士弗里德里希!眼下沒有戰鬥需要你,但蓋亞之上只有眼下的戰鬥嗎?你的目光可以放的長遠一點嗎?你能多看看明天會發生的事情嗎?你已經快要成為一名Athro了弗里德里希,或許未來你會比我更快成為一名長老,那時候怎麼辦,你要像領導一場戰鬥那樣領導一場戰爭嗎?”

我做了什麼值得被你這麼批判!?不,不。她不是在因我生氣,她……

她又說了一整段積蓄著怒火的話,然後唐突的哽咽了起來,“銀牙和影爵的合作又一次失敗了……你知道嗎弗里德里希……你知道嗎……”

我想了一會兒,走上前抱住了她。

月夜下的風拂過我們的肌膚,那張斗篷晃動著,飄下了懸崖。

……

“愛麗絲,我可以在你這兒多待一會兒嗎,今晚有些冷。”

趴在沙發上的挪威狼——她是這麼稱呼自己的,儘管網絡上說挪威狼已經滅絕了——把尾巴蓋在眼睛上,呼嚕呼嚕,不知道是睡著還是醒著。

愛麗絲哼哼了兩聲。

“那太好了愛麗絲。我從超市買了些新鮮的肉排,前些天幫你續上了電費……你想吃原始的,還是烹調的?”

沙發上的狼又哼哼了兩聲,照理說我應該能聽懂她想表達什麼,但不知為何我卻仍沒聽懂,“好的。”我只好裝出了一副意會的樣子鑽進廚房,然後盯著爐灶和生肉發呆。

所以說,她到底是想吃生的,還是想吃熟的?

這些狼子……骨子裡還是狼。唉,已經一年過去了,她從來沒有滿意過,一次都沒有。假若我做了熟的,她就野狗一樣亂吠,假若我選擇生肉,她卻又是一副我羞辱她的模樣。唯有剛經歷過一場大戰的洗禮,她才會難得體貼一回。我甚至和她為此打過,我買來的桌椅傢俱支離破碎……

這就像一個遊戲,可她卻沒有一次不在生氣——是真正的生氣。

為什麼她不拒絕我呢?

我一邊想著,一邊開始醃肉。

過了一會兒,我根本沒意識到時間究竟過去了多久,愛麗絲赤膊靠在門框上,“我不是讓你快一點嗎?”

“哦哦哦好,馬上……”

她越過我,打開烤箱門,從滾燙的烤架上抓出了半生不熟的肉,示威似的啃了一大口:“看吧,你動作太慢,把一切都毀了。”

“或許你可以再有耐心一些。” 我把視線偏向一旁,“愛麗絲。”

“愛麗絲,愛麗絲,愛麗絲,愛麗絲,愛麗絲,愛麗絲,愛麗絲,你為什麼總是要不停地把我的名字掛在嘴邊,這是你們人子的習慣嗎?為什麼從你嘴裡聽到我的名字會這麼刺耳呢?”

“……我不知道。”

“或許我該改名。”她兩口吃完肉排,舔了舔手,“改成……弗里德里希。你覺得怎麼樣?”

怎麼聽起來有點奇怪。

“或許我該走了。”我遲疑了一下。

“你不是覺得外面冷嗎,那你應該留下來。”

“……你確定嗎?”

“我,沒有讓你走。”

說完,她晃了晃身體,又變成狼跳到了沙發上,沒開燈,失去信號的電視在她身上打出了長長的影子。

我開始折騰自己的晚飯。

我的晚飯就沒什麼精緻的要求了,隨隨便便煮了兩包速食意大利麵,就在廚房裡簡單對付了過去。不過我吸溜麵條的時候,客廳卻傳出了電視聲,我又吃了一會兒沙拉,裡面就開始換臺,我往室內瞄了一眼,能看到挪威狼趴在沙發扶手的上半身,或者說前半個身子,不像是在看電視的樣子。

難不成是用後腳……不,大概是電視壞了。

總覺得她在看我,但又像是錯覺。

我洗完餐具,甩了甩手,想去客廳看看電視是怎麼回事,可我剛走過去電視就熄滅了,房間裡一片漆黑……我發現她擠在沙發的一邊,為我騰出了半個位置。

……

我說服了愛麗絲把這個孩子留下來。我是這麼對她講的:“即便是忌子,蓋亞也為她安排了迦魯的命運,我是一名優秀的戰士,你是更優秀的戰士,我們的孩子也會是戰士——最好的戰士。”我本不想在這個節骨眼上扯什麼戰士的宿命,但或許她喜歡這些,我只好耐著性子去說。

愛麗絲最後勉為其難地接受了這個說法,摸著肚子,像是在和未出世的孩子溝通:“你會是個優秀的戰士,露娜在上。”

打破了戒律,我們自然是受到了應該受到的懲罰……有位玻璃行者長老幫了我們不少忙,不過,儘管她能替我們應對sept內的傳統思潮,卻沒法幫我對付愛麗絲的父親——蓋亞在上——我本以為我會和一名強大的芬里爾之子長老打一場,怎能料到來人竟然是紅爪。

然而我們的孩子不是戰士。

小愛麗絲出生於Crescent Moon之下,她是名Theurge,是名先知。愛麗絲想將產期往後拖一拖,我當時並沒有意識到我眼中的失望要要大過她的失望,但我沒有同意。

我們有想過孩子可能會畸形,小愛麗絲可能會是個白子,也可能會失明,甚至可能會脊柱側彎或禿頂……但結果是這樣——她額上生有一對公羊角。這對我來說仍算是個好結果,長出一對鹿角無論如何也比失去四肢要強,但對愛麗絲和小愛麗絲的祖父而言這便是天大的恥辱。狼子們無論如何也無法接受掠食者的孩子生出食草動物的象徵來,我那血爪祖父氣急敗壞地模仿著猴兒抓耳撓腮的動作:“你能想象有一個猿猴兄弟嗎?恩?”

之後又發生了很多事情。

我很晚之後才明白那玻璃行者長老願意幫助我們並非全然出於善意,發現我那血爪祖父也根本不算什麼傳統血爪。當我們去襲擊Pentex兵站吸引妖蛆的火力時,影爵和芬尼安的長老正在我們所不知曉的地方喚醒新的聖地——我們的戰役光榮的大獲全勝,但長老們的戰略卻徹底失敗,這次失敗給族群留下了深深的創傷,政治爭鬥又開始上浮,不,也或許伽魯之國的政治暗流從沒有停息過。

我和愛麗絲,小愛麗絲分開了。她們去了歐洲。

……

“為什麼你這種貨色是我的父親。”

這匹小小的芬里爾之子每說一句話我都感到有一道千米長的雷霆從天空落下,昨天我去機場接到她,這才是相處的第二天,我對她來說已經變成不入流的爛貨了。

這是我自找的。

我和她用真劍打了一場。我從聚落的倉庫裡選了把沒開鋒的彎刀——明知道她是個芬里爾之子的女兒。她拿了把又快又尖銳的迅捷劍……我不想把她旋得皮開肉綻,只當這是久別重逢的父女間的親情切磋,但她可不這麼認,因為不可能用鋼劍戳死迦魯,她就往死裡戳。無論是水還是血我都我放了太多,幾道影子晃了晃,身上就讓她捅穿了幾道窟窿,如果這是真正的戰鬥……我是不可能輸的,但這小小的比武卻強制結束了。

切磋勝利的小愛麗絲倍受打擊。當她誤以為自己的父親真的真的非常非常弱小時,她終於委屈得哭了出來,比記事以來今日是第一次見到父親更受打擊,比至今受到的不公待遇更受打擊,比聽到的那些流言蜚語更受打擊。因為她誤以為自己的父親是個弱者,她自初次變形以來第一次哭了。

我看著她哭,一瞬之間就明白了她為什麼哭,所以然後呢……所以然後呢!?理性來說,我現在應當做的正確之事,便是使出全力和她打一架!盡全力毆打她,讓這名崇尚戰鬥,只認可戰鬥的芬里爾之子意識到自己的父親是名比她百倍出色的戰士,這樣她便不會委屈,不會哭了。她還會為自己的父親毆打她時比其母更強健的力道感到自豪——我的父親是名強大的戰士!

這樣的邏輯在我乾癟的大腦裡循環了一圈後,我的為人之道、父母心和思維就完全阻塞了。我唯一能做的,只有張大嘴呆滯地看著她,看著她摔門離開。

“你簡直笑死我了!”酒吧昏暗的燈光下,和我同期通過Rite of Passage的月舞者猛拍我的脖子,“你女兒怯生生跑過來問我你是不是個擅長哄騙女人的花花腸子。”

“你是怎麼回答她的?”

“那當然是實話實說。”她猛灌下一杯顏色和名字都很複雜的雞尾酒。

“你確實不擅長哄騙女人。”月舞者點評道,“但很善於哄騙母狼。”

“……”我抿起嘴,胸口陣陣幻痛。

特別註釋與題外話

其一 關於世界觀

可能很多朋友會忍不住問,嘿,在狼人的創世神話裡,吸血鬼們的上帝扮演了什麼樣的角色,到底是蓋亞創造了世界還是上帝創造了世界?答案是我也不知道,但狼人世界觀中有對上帝的解釋——就像黑暗編年史神之機器的惡魔有著以神之機器解釋一切的傾向一樣,經典世界的蓋亞狼人也有以蓋亞三相解釋一切的思維模式。

請安心,無論是新舊黑暗世界,所有超自然生物都生活在同一個世界觀裡。

其二 關於人稱代詞

為什麼本篇中絕大多數人稱代詞都是“她”?

——只是個人嗜好,沒有什麼特別的意義。

我也不知為何,每次看到書裡用Lupus這個單詞表達狼子時,心底跳動的含義永遠不是“狼子”,而是“狼之女”,或許這就是日本動畫的汁水浸入大腦所產生的後果。久而久之我印象裡的經典狼人產品線其實已經偏離原版發生了些微妙的改變……或許是《幽靈公主》那個畫風,也或許是《鴉KARAS》。

其三 關於入門指南

在朋友的提醒下,我突然意識到有必要說明一個非常嚴肅的問題:我目前寫的這個系列的本質是什麼。

這並不算是什麼正經的,給新人看的,黑暗世界這款遊戲的“入門指南”。它儘管可能有些像,我也給了它“入門指南”這個名字,但它客觀而言並不是。“入門指南”只是我過去剛開始動筆時的一個破滅的期望,破滅於我意識到自己不具備製作入門指南的能力,或許我曾誤以為我具備,但很多人都在提醒我不行,那這就是事實了。

這些文章不過是一個半桶水玩家在業餘生活之間因對自己最近讀到的有趣內容感到興奮為了緩解創作慾望而生產的消遣罷了,它無意之間承載了很多朋友的期待,然而這樣的期待被辜負了。如果一定要給一個明確的說法:這是我的呻吟,我的中二,我的粗淺見解。裡面夾雜了大量主觀色彩,和我並沒有意識到但多半存在的錯漏,它沒辦法成為真正恰當的,用心的,讓人滿意的入門讀物。很遺憾它不能。我並沒有辦法提供給大家成為一名新玩家必須知道的內容,那些內容或許是重要且必要的,但阻礙在於,那並非是我感興趣的東西。

讓人難過的話題到此為止。

我可以保證,也只可以保證的是,我提供給大家的內容,我在文章裡寫過的東西,一定是我認為很酷的……我希望大家也能覺得這些故事很酷,所以才動筆。我並不在乎各位能否通過這些文章成為一名真正的黑暗世界玩家,或許我心底確實曾有這樣的希望,但我並沒有將那樣宏偉的事情當作某種使命,我想要的,是各位能從我的文章裡感到一時的愉快,如果可能的話,我希望我的文章能讓大家生出一分感慨,一分情感起伏……那些小故事或許才是我寫過的最真實的東西,也是我蹩腳的水平的真實展現。我希望文章是也只是大家無聊時的一分消遣。

最近有新朋友誤以為我寫的部分小故事是對原著小說的翻譯,這讓我不由有些高興,但很遺憾並非如此。這個系列迄今為止所有的小故事,除了“噩夢之周”那篇是對原文的劣質翻譯外,全都是我自己寫的,並非是原作,也並不能保證符合原作……

但老實說這件事仍然讓我有很高興。

其四 織者揚升結局

講一個有趣的故事:Weaver Ascendant(織者揚升)。

織者揚升是狼人產品線的審判之時編年史之一,審判之時簡單來說就是經典黑暗世界產品線的“世界末日跑團劇本(一種可能性)”,織者揚升講述了狼人預言中的終極末日最終到來,然而,引發末日的並非是妖蛆,而是織者。

這個劇本從技官聯盟為消滅雷夫諾上古耆宿向孟加拉發射的核彈——也就是噩夢之周——(或)導致代表織者之飢渴的,正在飛速接近Celestine級的Incarna精魂The Machine(機械)覺醒,致使織者完全陷入瘋狂。

這一篇編年史的標誌事件是The Machine(機械)引導織者旗下的日本公司Shenzui(神髓)吞併了妖蛆旗下的代表公司Pentex。神髓派出了巨量的織者Drone(被織者精魂附體的人類)向全球所有超自然生物發起了全面攻擊。

首先被殲滅的是東方的野獸之廳,東方狼人就此毀滅後,The Machine的視線轉向了西方十三部落,玻璃行者是第一個被摧毀的,緊接其後遭到襲擊的是銀牙,銀牙只保留下了Blood Red Crest與Wyrmfoe兩個家族,芬尼安在織者的攻勢下支離破碎,第四個遭到襲擊的是芬里爾之子——然而即便是織者的力量也無法輕易征服這世界上最強大的戰士——芬里爾之子守住了她們的主要聖地;黑怒可能已經完全被消滅了,幾乎絲毫不見蹤跡。影爵也相對成功地擋住了織者的進攻,東歐的吸血鬼為影爵擋下了不少火力。

啃骨者,這群終極生存者儘管失去了大部分聖地,但部落主體近乎完整地保存了下來。蓋亞之子在其狼嫡親友的幫助下挺過了織者的攻擊,與啃骨者,影爵一同構成了庇護迦魯之國殘民的核心力量。織者難以鎖定紅爪的位置,儘管這些狼子也失去了主要聖地,但主體仍然完整強力。寂靜行者因為吸血鬼氏族賽特追隨者之上古耆宿的詛咒早就適應了旅行流浪的生活,她們在末日之戰中維繫了伽魯之國的通訊。烏克緹娜的聖地中封印著大量極為強大的上古妖蛆精魂,這導致織者對烏克緹娜的殲滅行動執行得更為慎重,她們仍然保留了一部分聖地以支援整個伽魯之國。溫迪戈被shenzui公司判斷為無足輕重,因此如今她們將成為抵抗末日的關鍵力量……

當織者的力量全面在蓋亞上伸張,伽魯之國百分之八十的成員都被無力化了,而物質世界和精魂世界間的險棘也被加固到了令人頭皮發麻的程度,整個世界幾乎被這鈣化的屏障肢解成兩半——現在,殘存的五分之一的狼人必須吹響反擊的號角。

顛覆末日的方法只剩下一個,那就是前往Malfeas釋放妖蛆,讓平衡守護者撕裂樣式之網——無論要付出什麼代價。

其五 關於吸血鬼的血脈

“難以食用非自願者的血”是Salubri氏族——如今已經淪為血脈——的氏族弱點。

這個講起來有點累贅且跑題,但我希望各位仍未讀過規則書原文的朋友能夠意識到經典黑暗世界與新黑暗世界儘管使用相同的名詞,但那些相似詞語所代表的含義可能截然不同。順便講一點Lore。

新黑暗世界中血脈是從氏族這一主幹中延伸出的獨特分支,所有Blood Potency(血權)達6級的吸血鬼都可以創造屬於自己的血脈,某種意義上,強大吸血鬼將自己的個人特色延續給了後裔,便形成所謂血脈。

而經典黑暗世界中,血脈是多種不同情況的雜糅。

其中包含“前氏族”。

例如Salubri(薩魯比)——Saulot(掃羅)的子嗣,就屬於這種情況。他們曾經是主要氏族之一,公元后1133年,因複雜原因,成為吸血鬼的前House Tremere(睿魔爾學派)Mage(法師)Tremere(睿魔爾)本尊找到並吸榨了蟄眠中的薩魯比上古耆宿,也就是第三代吸血鬼掃羅(但真相併不如此簡單)。其後睿魔爾氏族取代了薩魯比,並對殘存的薩魯比進行了長期的打壓和汙衊,如今薩魯比的主要傳承據說已是個位數。

也有“氏族分支”。

例如True Brujah(真布魯赫)。Troile(特洛伊)和Brujah(布魯赫),其中一位是男性另一位是女性,其中一位初擁了對方另一位吸榨了對方,其中一位狂怒而熱情另一位冰冷而理性。如今時代的布魯赫已經徹底不知曉——或者說,無法從矛盾的傳說中辨別真相——自己的上古耆宿究竟是哪一位,究竟是男是女,當初究竟發生了什麼。但顯而易見,現代之夜的布魯赫狂怒而熱情,因此,傳聞是這樣的——據說如今的布魯赫是源於吸榨者特洛伊的虛偽傳承,而那些自稱True Brujah(真布魯赫)的,才是布魯赫這一氏族原本應有的面貌。

也有一些其他情況,諸如突然變異,墮落者等等……

其六 經典和新黑暗世界之間的區別

或許我沒能講述清楚,所以特別來強調一下,新黑暗世界的遊戲模式及最大特點和經典黑暗世界可能存在一定不同。比如說,單就設定而言,我們會發現經典狼人和新狼人的設計是反著來的。

其中比較典型的是露娜與狼人的關係,狼人和精魂世界的關係。相信各位還記得新狼人中露娜對狼人複雜的態度……以及經典世界這裡精魂世界對狼人的相對支持。

此外,經典黑暗世界的遊戲設計和新黑暗世界的設計有些不太一樣……這個有點難以總結,我儘量去表達清楚。

新黑暗世界,無論如何,至少從二版開始其模式比較接近一種跑團工具箱。它,在我個人看來,比較適合拿來自由組合,創作任何你想創作的故事。

用某個朋友的話來講就是“自閉世設,個人恐怖”。很多內容都是獨立存在起源多變的,比如吸血鬼盟約之一的VII就是一個典型的多重起源盟會,她們可能是血魔法密會,失落氏族領導的集團,夜梟的奴隸,夜梟的前奴隸,神之機器的工具……一版的VII獨立拓展便詳細展開了其中幾種。還比如說n的吸血鬼氏族的起源……那可真是多種多樣什麼都有。我依稀記得有大佬管這種模式叫做零年代。

經典黑暗世界不一樣。

經典世界……怎麼說呢,更類似於一套現成的設計,它更像是一段奇幻的歷史,一個模擬的社會,一套更適合去適應而非改造的內容。經典黑暗世界的每一個種族都有著深遠的文化和歷史,這些很重要,比如說喬凡尼氏族,他們最初是源於羅馬的修行死靈術的凡人家族,後被死亡之氏族卡帕多西亞看重其死靈術能力初擁為了卡帕多西亞的一部分,直到奧古斯都·喬凡尼成功吸榨了卡帕多西亞氏祖卡帕多修斯。

卡帕多西亞和喬凡尼的上古耆宿都有著自己的偉大計劃,前者想要吸榨上帝,後者想要撕裂屍幕,這些都是成套成對互相契合的。當然我們也不至於在跑團的時候涉及到設定裡的每一個點,但怎麼說呢……經典黑暗世界有一套經典存在。如果你想比較嚴肅的去玩經典黑暗世界,它的很多設定是不方便隨意改動的,而且我們一旦輕易下手,很多相關內容的合法性便會出現問題。

當然我不是說這裡存在什麼神聖不可侵犯的線,任何主持人指南都會告訴你你可以隨便改動內容來迎合你自己的故事。任何內容都可以改。但重點不在這裡……重點在於這兩套遊戲的特色不一樣,玩的時候不取其長處就有點可惜且費力了。

其七 一些關於譯名的話題

Ragabash——The New Moon——The Trickster

Theurge——The Crescent Moon——The Seer

Philodox——The Half Moon——The Mediator

Galliard——The Gibbous Moon——The Moon Dancer

Ahroun——The Full Moon——The Warrior

真的是非常抱歉,我果然還是有點搞不清楚這些月相和現實中月相的對應。我做了點搜索,查到了什麼Waxing Crescent,Waxing Gibbous……呃,可詞典上又把New Moon和Crescent Moon都稱作新月。有沒有智慧者能在評論區講講這到底是怎麼一回事。

我感覺New Moon和Full Moon應該是對應的,一個是滿月,另一個是月亮的亮部最少的時間段。而Crescent Moon應該是指月亮的亮部少於半月但又多於New Moon,Gibbous Moon是指亮部多於半月但又少於滿月。

……Litany(連禱戒律)

這個我之前有去問過,目前的翻譯圈用的譯名是似乎是戒律,不過翻譯成戒律有點小問題……Litany顧名思義,本體是一段可以唱的,特別特別長的長詩一樣的東西。

……關於妖蛆。

聽說臺灣地區那邊會把Wyrm翻譯成腐龍,我本人是沒見過臺灣的翻譯,只是道聽途說,但我猜測他們所指的會不會其實是Defiler Wyrm。不過在大陸這邊妖蛆已經約定俗成,我個人認為優雅又恰當……原文中有很多地方也傾向於以蠕蟲來表達妖蛆,社區最新的翻譯也仍採用了妖蛆這一譯名。

這一譯名之起源已經無法考證,大概是來自大陸最早活動的一批WoD奠基人。

……關於Impergium

之前的翻譯者似乎把這個叫農耕時代,但現在好像大家又改稱霸權時代了。霸權時代大概是本意,之前翻譯成農耕時代是因為這段時間附近人類逐漸掌握了灌溉技術。

……關於我為什麼使用自己的譯名。

這篇文章中有一些譯名是社區現行譯名,有一些譯名是我自己的譯名,一方面是因為我不是很喜歡看翻譯,不太跟得上社區的最新進展,另一方面主要是因為好玩。

打個比方說,雖然我總是“狼人”這樣稱呼“Werewolf”,但假如我想創作一篇更加日本動畫輕小說風的故事——我們暫且不去探討人狼這一詞語在國內其實也常用,重點不在這裡——我便不會說“狼人”,而是改稱“人狼”。再打個比方,現在絕大多數WoD人都會把“Mage”這個詞翻譯成“法師”……但是,取決於讀者所受的文化薰陶,你們能否意識到“魔法師”和“法師”在意境上有些微妙的區別?每個人對這兩個詞的感受都是不完全相同的,在我個人看來,“法師”更有學術氛圍,像是學者,而“魔法師”一詞則更加體現施法者所行使魔法之神奇與神秘。“魔法師”一詞要比“法師”更加“神奇浪漫”一些。如果要寫一篇更加日輕的狼人,把“Spirit”改稱精靈而不是精魂或許會很有趣……或許直接稱其為“靈”而不再說“精魂”也不錯。

你們看到的譯名便是我對這個詞語的期望。

其八 關於蜘蛛人書

蜘蛛人的書其實很好玩,洋洋灑灑講述了三相之間的戀愛關係,這三尊大神是怎麼把生命整出來的,蜘蛛女皇的誕生……在這個版本的創世神話裡蓋亞是奇原的第一個孩子。

裡面有很多有趣的臺詞:

為什麼蜘蛛女皇阿娜納紗在惹惱了織者後,被封在蛋白石裡,丟給了妖蛆……為什麼阿娜納紗沒有被妖蛆吃掉?

原文是這麼說的……

She was wrong. Wyrm is insane, but he has not forgotten his love of Weaver. Weaver is not his to possess, but Ananasa is. So he holds Ananasa as a treasure, one that must be preserved and cherished. More importantly, and more unfortunately, for a time she was a tool by which he could control her Children, the Ananasi. 她錯了。妖蛆陷入了瘋狂,但他沒有忘記他對織者的愛。織者求而不得,但阿娜納紗在他的手裡。於是,他將阿娜納紗視作了珍寶,必須珍愛保護之物。更重要也更不幸的是,阿娜納紗暫時會是他控制她的孩子,阿娜納茜,的工具。

織者相當不喜歡奇原在她完成對造物的固定後進行二次改變,於是她嘗試捕獲奇原,蜘蛛女皇阿娜納紗為了阻止三相其二爭鬥中洩露的能量傷及織者奇原本身,便將那些能量編織成創造,這時候妖蛆竄了過來……

"What are you making, little sister?" Wyrm asked of me. "I am making a new life," I replied. "A life that is both Weaver and Wyld from the very beginning. Something that has never been made before." Wyrm sighed, sullen and wounded. "Why can I never create such things? Why must I only devour them?" Seeing Wyrm's grief, I came up with an idea. "Perhaps you can help me make this one, then? It is already Weaver and Wyld, perhaps by adding Wyrm, we can make the perfect creature." “你在做什麼,妹妹?”妖蛆向我問道。 “我在創造一種新生命,”我回答道。“某種前所未有的生命,從創造之初便具備織者和奇原特性的生命。” 妖蛆嘆了口氣,悶悶不樂,心靈受創。“為什麼我從沒辦法創造這樣的東西?為什麼我只能吞噬?” 看到妖蛆很難過,我想到了一個主意。“或許你可以幫我創造這個生命,怎麼樣?織者和奇原,或許再加上妖蛆,我們就能創造完美的生物。

蜘蛛女皇創造出阿娜納茜後對自己的孩子們說的第一句話:

"You will do as I say, always, for I am your mother and I love you." “你將按我說的做,始終如一,因為我是你的母親,因為我愛你。”

當織者毀滅掉本該存在的飛蛾變形者後,妖蛆對織者的看法:

Wyrm was stricken by Weaver's beauty. He always had been. But seeing Weaver destroy was something new, and something that excited Wyrm. He wanted to teach her how to destroy and when to destroy. He wanted to help her taste the sweetness of Oblivion. 妖蛆被織者的美麗震撼了。他一向如此。但看到織者施行毀滅讓他感到新鮮,興奮。他想要教她毀滅的方法,毀滅的時機。他想要幫她嚐到湮滅的甜美。

之後的故事更有趣,妖蛆對織者興奮又迷醉,而織者則因奇原的無數次拒絕和先前的攻擊怒不可遏,她知道妖蛆想要什麼,便對妖蛆說想要學習他,想要更像他。這吸引了妖蛆……卻在擁抱的時候被織者捆進了網裡。朋友們快看看原文的用詞:

Knowing of Wyrm's desires, Weaver said that she wanted to learn from him, to be more like him. The notion appealed to Wyrm, and he came to her, eager to consummate their new relationship. He reached out to embrace Weaver, and instead found himself tangled in the webs she spun.

“eager to consummate their new relationship. ”哈哈哈哈哈哈哈樂死我了,用的詞是“consummate”,這絕對有什麼暗示在裡面哈哈哈哈哈哈!

如果結合織者揚升的好結局插圖,那歡樂就更多了。

其九 一些用典問題

一些朋友告訴我,當我引用一些可能存在爭議的內容時,最好提及一下出處。我想他說的是對的。

本篇文章的絕大多數內容出自W20核心規則書,只有少數除外。

三相失衡和妖蛆三相的部分描述引自《Book of the Wyrm(20th)》……其他書,包括20th的核心規則裡存在其他表述甚至截然不同版本的三相失衡。

第一次魂怒之戰涉及的內容則出自《Shattered Dreams(20th)》……魂怒之戰是個同樣存在大量矛盾敘述的事件,不過這裡只涉及到了一些上古典型事件,並沒有涉及到任何細節,所以應該無礙。"我過去常常責怪我們先祖……我們曾引以為恥的人。"該段文字同樣出自此書。

寂靜行者,舒·荷魯斯與詛咒出自《Silent Striders (Revised)》。

狼人王相關內容查自非官方WIKI。

Mike Dragons-Wrath出自《Book of the Wyrm(20th)》,是Pentex的新董事,黑旋舞者狼人。

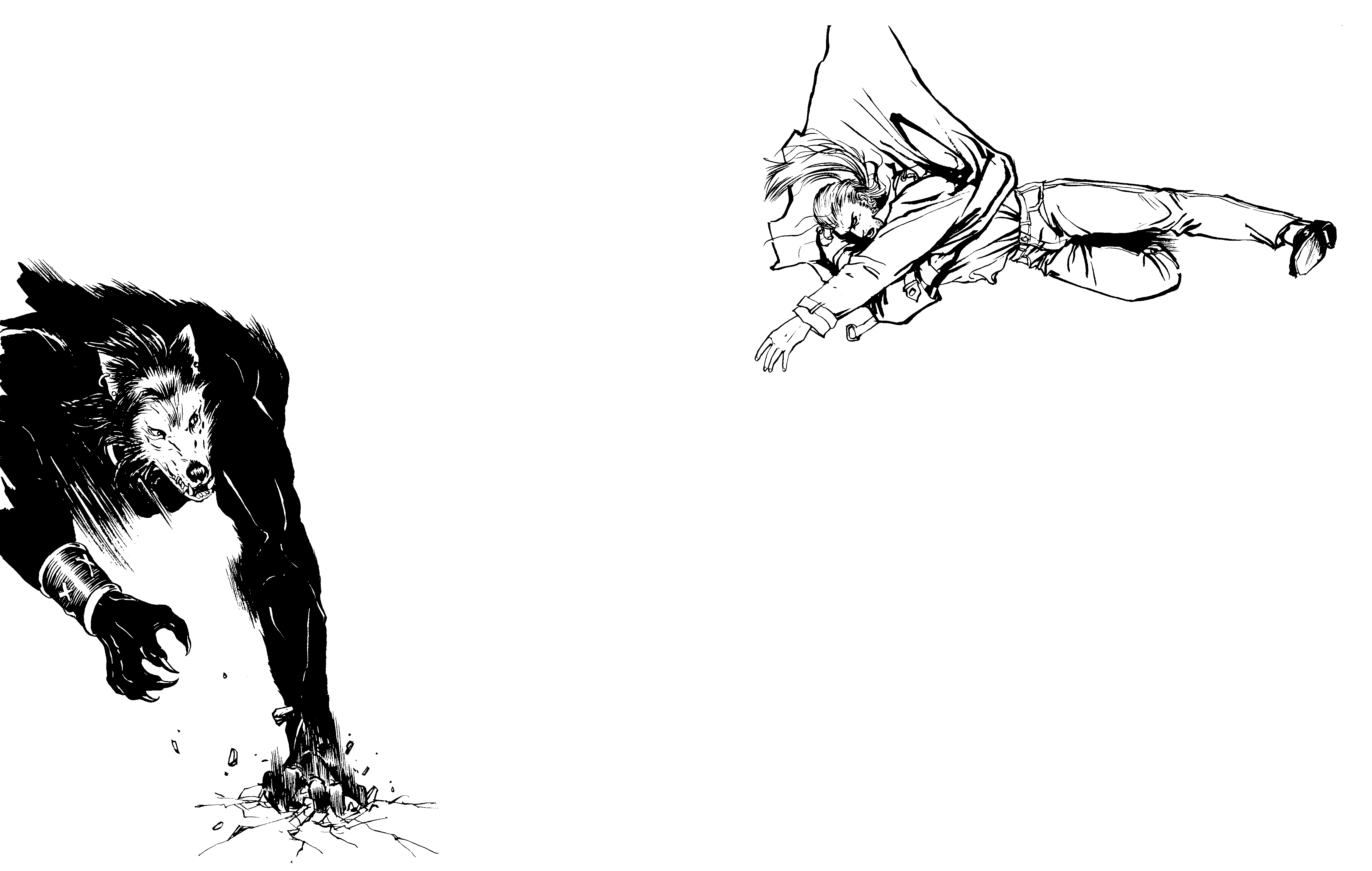

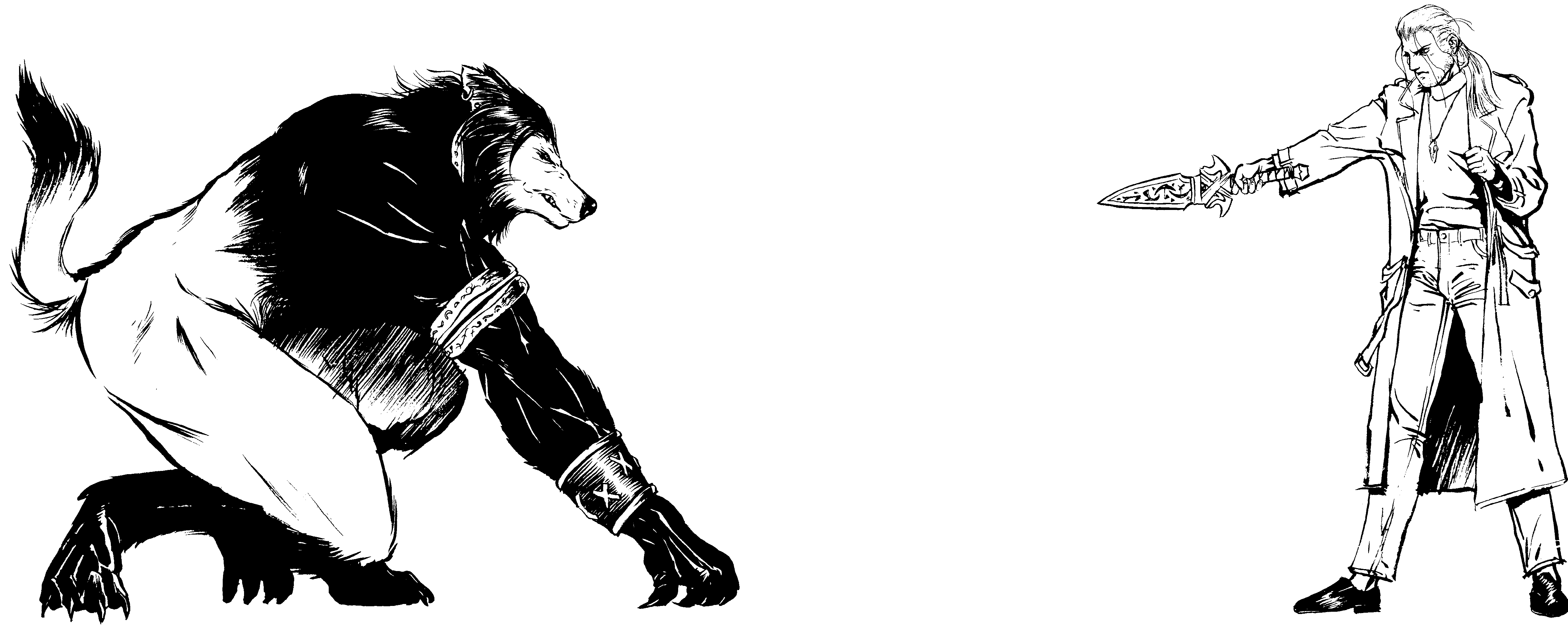

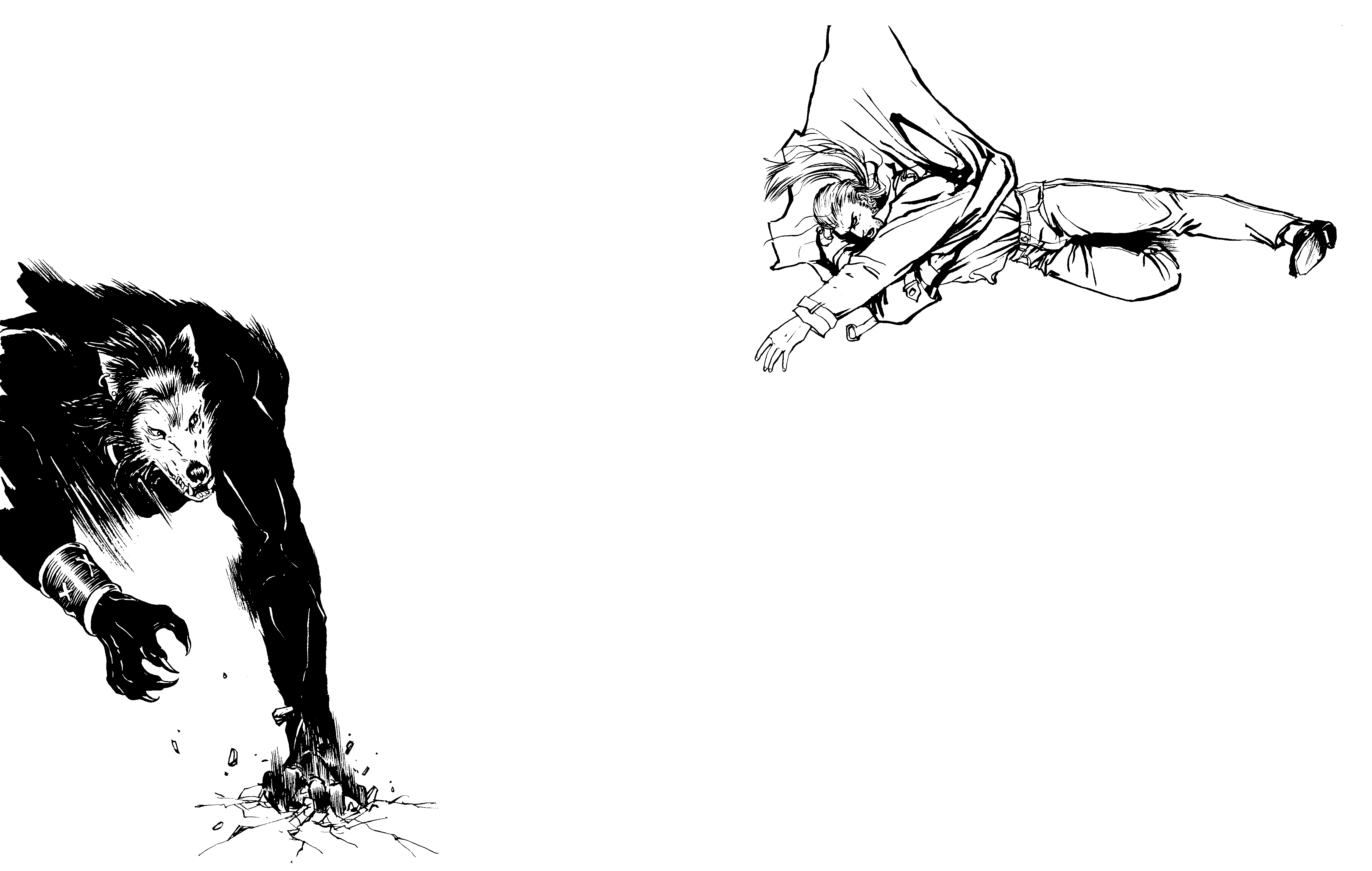

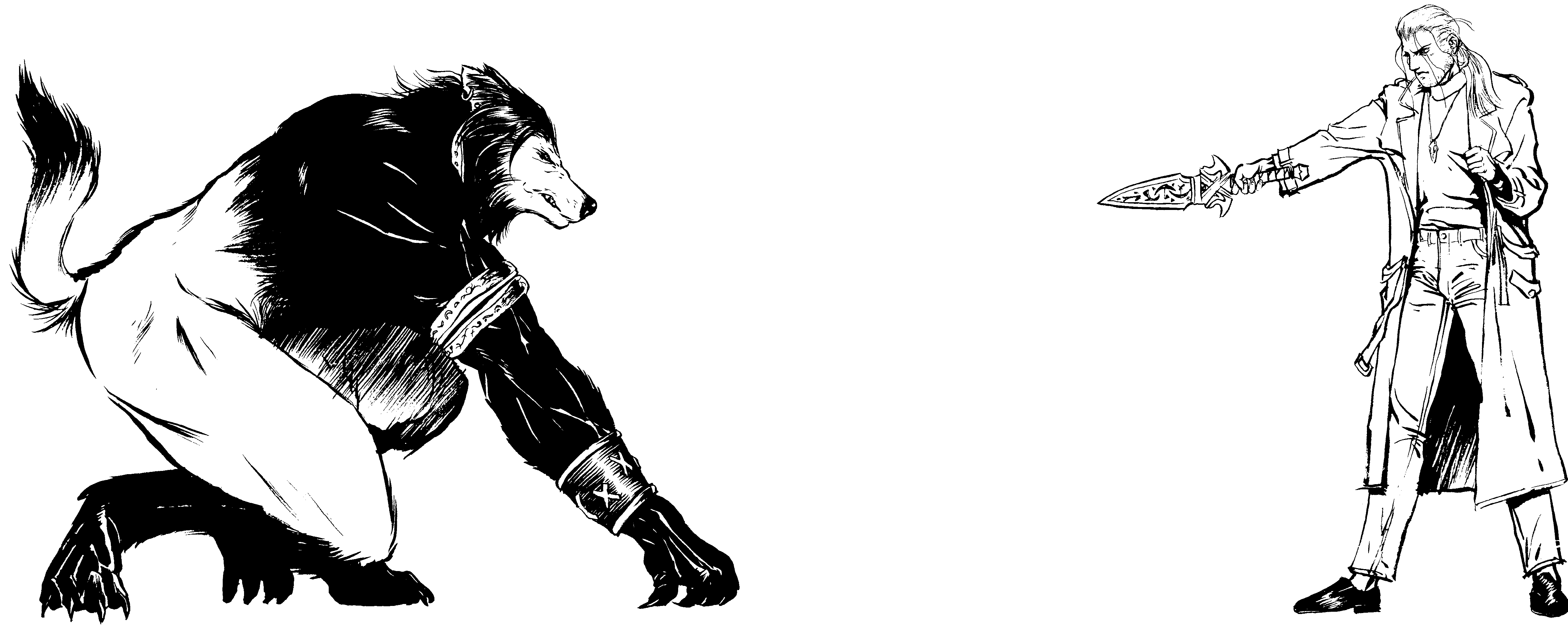

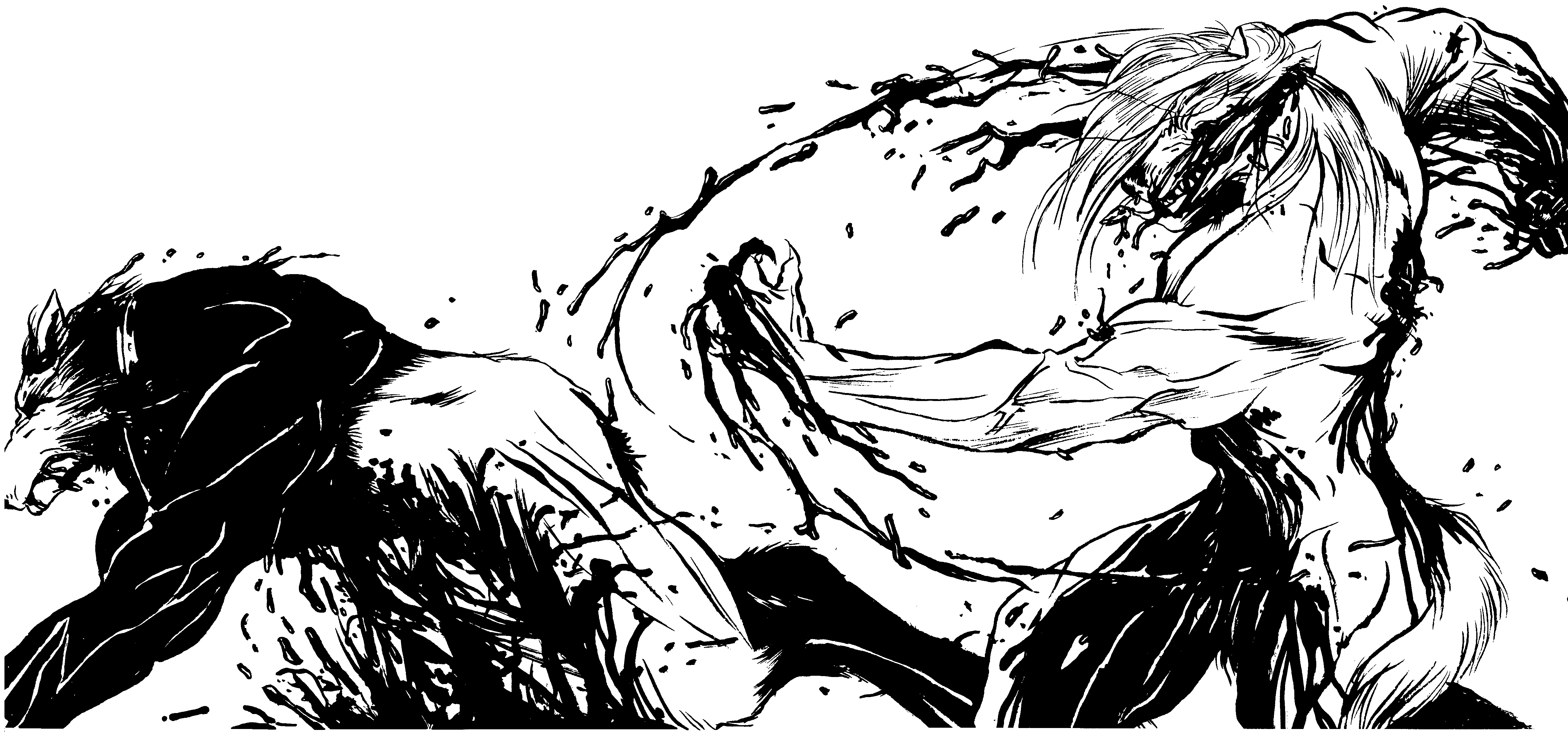

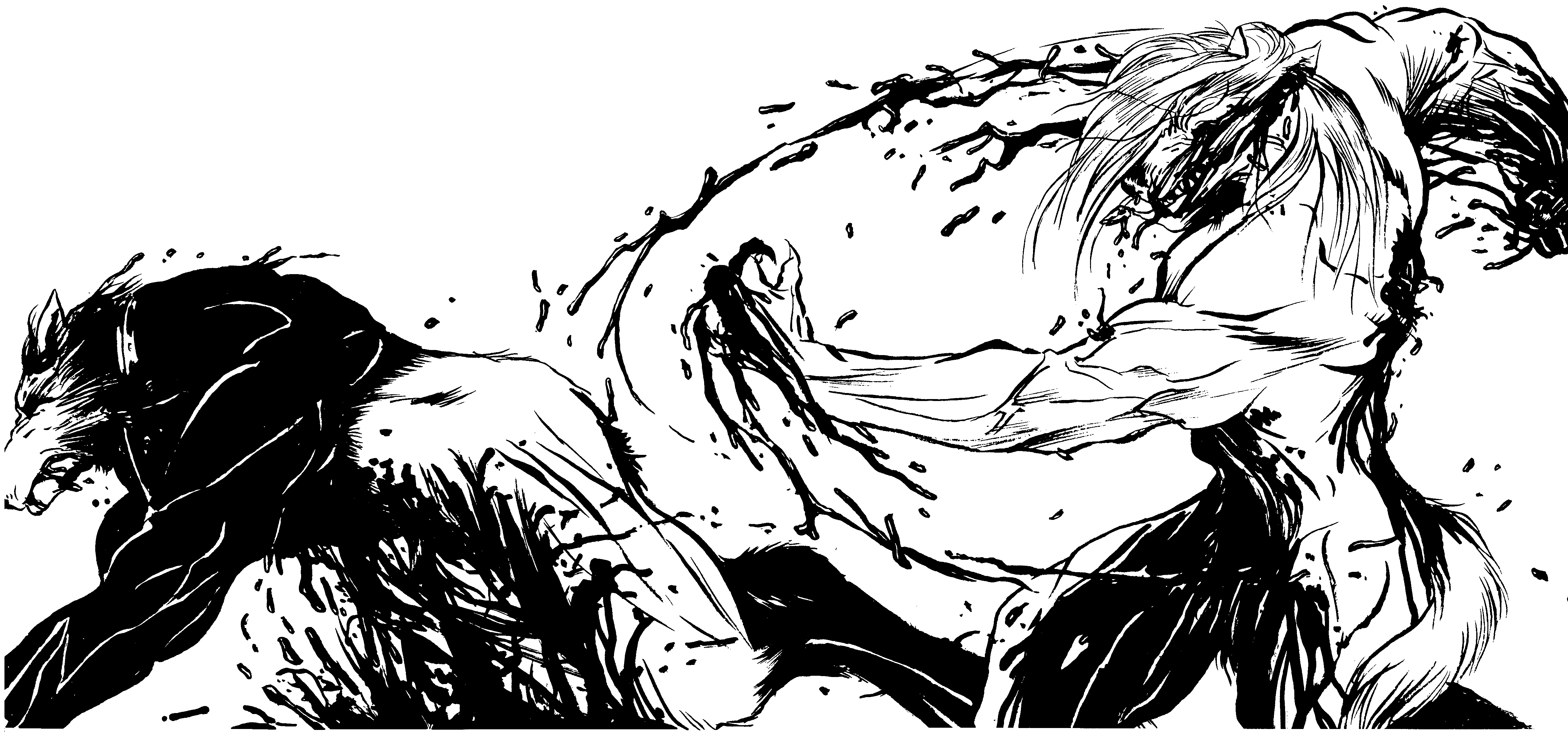

其九 一套插圖

一套我個人看來可以稱之為狼人經典的優秀插圖。Mari Cabrah(黑怒的代表人物之一)襲擊Jonas Albrecht(現狼人王,銀牙代表人物之一)。我花了很長時間才把這套圖拼接好——W20核心書裡這套圖被拆成了半頁半頁的。

1 / 9

1 / 8

尾聲

好了,新朋友很高興認識你們,老朋友好久不見。那麼,本篇“黑暗世界雜談”就到這裡結束了,無論如何,我希望它至少給各位帶來了些許愉快的時光。各位或許並不會因為這一篇小小的文章便對WoD產生什麼大的興趣,但至少,當你們感到無聊不知道該做什麼的時候,或許能想起它來,這便足夠了。