2016年秋,日本Atlus公司發售了遊戲《女神異聞錄Persona》第五部(P5)。原本,系列前作也算是在日式RPG中小有名聲,但比起《最終幻想》之類還是過於小眾,P5則全面進化,銷量直接爆炸,評獎也是拿到手軟。

2017年P5加入中文,之後我在玩家社區裡就經常看到“P5天下第一”的說法。懂的都懂,P5“天”下第一,這首先是出於疊甲需要——《曠野之息》或者別的什麼才是天!但時間越久,這話反而越保真,至今還不過時。

我一直以為,這樣一部渾然天成的作品,其誕生過程多半順風順水,不過查到的陳年舊事倒蠻讓人意外。由於開發中途決定配合索尼PlayStation主機更新世代,P5跳票了整整兩年之久,期間,公司經營並不樂觀,本作肩負了極大的壓力,幾乎到了全力一搏的程度。很難想象,即使有IP積累,這樣的製作組和公司也要拼死拼活。

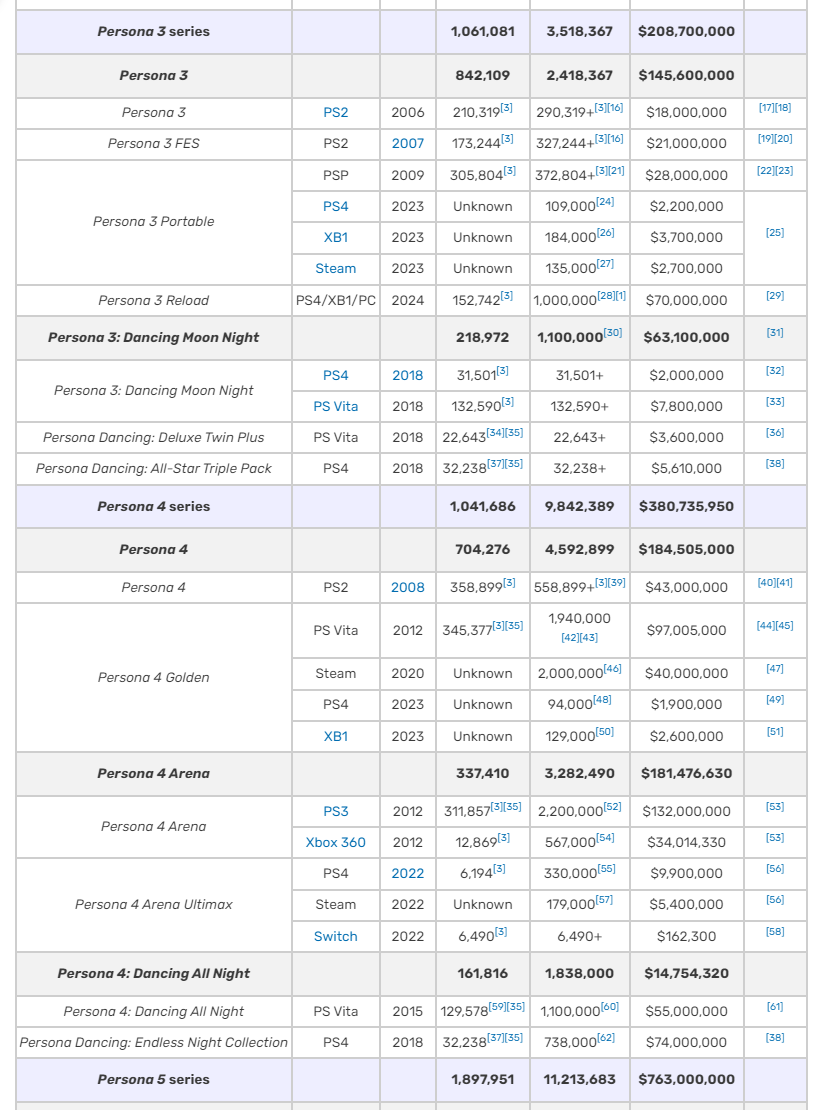

截至2022年,P5原版(2016)全平臺銷量329萬;P4原版(2008)55萬;P3(2006)29萬。算上後續的拓展、重製版本,則銷量分別達到730萬、459萬、141萬。故推定P4和P3早期偏小眾,對Atlus營收貢獻沒有那麼樂觀,P5之前的超長空窗期,公司另有《真女神轉生》等項目。數據來源:vgsales.fandom.com

我很晚才瞭解到P5,但也許時機無比合適。最直觀的感受是它的年輕,它的青春洋溢,對二十六七歲的我來說剛剛好,不像剛發售那年秋天,還沒走出大學校園之前,反而會因為渴望成熟而拒絕表露對這類題材的熱情。P5製作人橋野桂(はしの かつら)就透露過,他們的受眾更多是成年人:

可能有些意外,但其實《女神異聞錄》系列的年輕玩家並不多。我們的設定多少有些懷舊,高中生涯無可避免地結束,意識到與身邊朋友的友誼終究不能天長地久……等等。但對於還在上高中的學生來說,那個無可逃避的終點還沒有到,所以他們對此並沒有什麼感情,懷舊也無從談起。 ——Andrew Goldfarb. From Persona 5 to Project Re Fantasy: How Atlus Is Preparing For Its Next Big RPG. IGN, 2019

P3-P5製作人橋野桂

倒不是說這遊戲不適合年輕人,但年齡漸長,體驗過社畜生活以後,食用P5這份懷舊可能才恰到好處。隨著個人生命史的推移,個人觀察到或體驗到普遍的心理能量的貧乏,我們將會看到,以懷舊為原初情感動力的P5,操刀了一臺怎樣生猛的精神手術。

而我必須採用一種聳人聽聞的方式作為這個引子的收束:躺在手術床上的第一位病人不是玩家,而是創作者自己。

1 懷舊是病

P5超一流的極具辨識度的藝術風格,和它塑造的少男少女主角團,是我們給它打上“懷舊”標籤的直接依據。

俊男靚女的角色形象,誇張的拼貼式界面設計,迷幻爵士與電子搖滾的交替……P5簡直不知道含蓄兩個字怎麼寫。一群生活在日本東京的高中生,日常著裝自帶頂級時尚感,變身形象的視覺衝擊更是拉滿,無保留地又酷又騷。故事上,P5保證JRPG那種個性迥異、情感深入的角色塑造,又融入Galgame的“攻略”爽點。再搭配上二次元的標籤,超高的內容完成度,P5憑藉這種青春時尚的氣息,懷舊的噱頭,照理本該輕鬆拿捏了年輕玩家。

這幾年,前有米哈遊的《崩壞:星穹鐵道》公開致敬,兩位製作人長篇對談,《絕區零》也緊隨其後;更有完美公佈的《夜幕魅影》,乾脆拿下了《女神異聞錄》IP的手遊開發權,彷彿一夜之間人人都在學P5——當然我們清楚,兩方的受眾或許有一些重疊,但差別顯然更大。

嚴肅來說,消費青春題材、宣揚懷舊不是什麼光榮的事情,說白了,青春往往等於淺薄,too young too simple嘛。很多日本人一看到有點年代感的、老舊的事物就大叫可愛,所以有批評家直言,懷舊是對過去的假想和美化,是與歷史為敵、拋棄現實,復古無非是消費主義的糖衣(四方田犬彥《論可愛》)。社會學家鮑曼在《懷舊的烏托邦》一書中提醒我們,懷舊是一種病,它以理想國度為誘餌,讓疲於現實、渴望幸福和確定性的現代人沉醉其中,甚至呼籲道:“為了改變,請向前看!”。

P5的懷舊當然也是病,而且不妨明說遊戲創作者罹患了這種病,但是,在這個遊戲的語境下,我們拒絕承認這種病有害;相反,它有一些不可替代的價值。

這個判斷是在精神分析的語境下作出的。相信這個判斷並不突兀,因為精神分析原生的激進色彩,對無意識的探索和對自我規範的追求(弗洛姆《精神分析的危機》),無疑是P系列故事表達一個極其重要的組成部分。

在弗洛伊德那裡,疾病,或者說癔症、官能症,實際上隱秘地反映了人的精神需求,是靈魂面對社會壓抑時,自我調節自我表達的方式(《精神分析引論》:Freud.Introductory Lectures on Psychoanalysis;多拉案例:Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria(Dora))。疾病可恥,但有用。

精神分析的唯一主題是人類的靈魂進程。 ——Freud.“The Postscript to The Question of Lay Analysis”,P.F.L., Vol.15, 1927、1986, p359

當然很多人都清楚,以群體心理學和神秘學研究為特色的榮格學說,通常被認為和P系列的設定最是密不可分,包括“persona”(人格面具)這一核心概念,就是來自榮格的集體無意識原型說(榮格《自我與無意識》)。

一個人如果能夠充分掌控自我,覺醒了“人格面具”(persona),就能夠進入扭曲的意識空間,這個空間在遊戲中表現為“宮殿”(palace)。一個極端扭曲的人有一個人的宮殿,比如一座金屋藏嬌的城堡、一所浮華的美術館、乃至一艘置日本沉沒於不顧的政治家遊輪。扭曲的社會則形成一個更加龐大的的宮殿,這在P5當中表現為暗無天日的地鐵迷宮(如圖)。人格面具覺醒者,在宮殿中會看到種種慾望、關係、癥結的具象,對其施加影響甚至是操縱。P5主角團也因此得名“心之怪盜團”。

榮格和弗洛伊德分道揚鑣,是不爭的事實,但我們提到靈魂這個關鍵詞,就還是有必要多扯幾句,榮格在精神分析的基本方法上,和弗洛伊德仍是一致的,即以臨床實踐為基礎的靈魂治療。他為此曾特別聲明(榮格《精神分析與靈魂治療》)。

談“靈魂”不免有玄學的意味,但這裡我們只需要瞭解一個有趣的事實:在弗洛伊德的德語原著中,“Seele”即“靈魂”(英文應作soul)才是精神分析的主題,而作品被翻成英文標準版傳至美國後,這個概念變成了“mind”或“psycho”(心靈、心理)。孫飛宇《從靈魂到心理》一書指出,這反映了美國實用主義文化對精神分析的科學化努力,上世紀弗洛姆等人也已經看到了這個趨勢。

這幾段為了閱讀方便我沒有列出文獻詳情,也儘可能地用一分鐘看懂XXX的方式鋪墊了一下精神分析理論的語境,這都是為了更好地講述我所理解的P5的故事。

接下來我要大膽地擺出這個觀點:P5作者懷舊的病灶即在於靈魂。就像遊戲怪盜團潛入他人心靈,找出無意識深處的癥結那樣,P5的創作者構造了遊戲這樣一個懷舊的情境,把自己對準診鏡,押上手術檯,從而尋求自我診斷和治療,窺探內心那引致懷舊病的“秘寶”。

Let’s take your heart!

回到誕生這種靈魂的致病環境,瞭解病人所生活的時代,就是診治的第一環。

2 時代致病

《女神異聞錄》近作,也即3-5部一脈相承,這包括遊戲設計的框架穩中求變,也包括遊戲的主題聚焦於批判日本後現代社會的頑疾。

青年學者張成將橋野桂接手以來的《女神異聞錄》3-5代看作三位一體,概括這幾作的主題分別為意義、真相和責任。結合現當代哲學,P3要討論的是存在主義關注的意義和死亡問題;P4討論是的符號理論關注的現代社會“真實何為”問題;P5則呈現了一個主體性失落、“惡之平庸化”的社會,呼喚個人積極承擔責任,重返社會生活與公共政治。基於主題分析,文中評價稱,橋野桂是一位“熱衷於為時代症候開藥方的製作人”。

提出這個評價的文章著眼於作品,並未留出餘地談論橋野桂本人。相比日本遊戲界一眾明星製作人,橋野桂名氣不算大,我相信在很多人的印象中,都沒有把他和《女神異聞錄》這個IP高度綁定。就此,我作了更多具體考察,一個非常主觀的結論是,橋野桂的平易氣質,他的低調和純粹,幾乎和他的成就與對工作的激情程度相等。維基百科上一板一眼地列出了他的生涯作品,除此之外,再沒有過多介紹。

在福布斯的一個訪談視頻裡,橋野桂穿著簡單的夾克,挎個單肩包,坐地鐵上下班,下班了逛一逛漫畫店,稍微獨特的愛好是有時間找一個夠高的地方,看著那片城市天際線工作。

橋野桂的“獨特”愛好

P5的日曆過場界面背景圖正是一片連綿的都市樓群

他對個人原則的總結是一句日本諺語,“立って半畳寢て一畳”,簡單來說,“知足”。

然而談論日本遊戲文化,我們自然無法忽略他。儘管各自主導的遊戲題材懸殊,橋野桂身上的懷舊情結,和宮崎英高的“死亡迷戀”、小島秀夫的“連接夢想”一樣,都折射了對他們身處時代的敏銳觀察。

日本遊戲不乏奇幻、科幻與冒險題材,但P5的舞臺就在現代化的東京都,故事的主角是一群高中生。從人頭攢動的商業中心澀谷,到隱蔽於高樓大廈間的老街區,遊戲復刻了大大小小的東京城市場景。作者將日復一日置身其中的現實環境,轉化為富含隱喻的遊戲情境,諸如地鐵中低頭不見臉色的乘客、十字路口擁擠卻互不干擾的人流、俯瞰視角下灰暗的高樓叢林……智能手機和互聯網也部分融入遊戲設計,甚至上演了一出讓人大呼真實的當代互聯網反轉好戲。

採用現代社會背景,如果不注意取捨會讓遊戲設計過於複雜,和現實對比也容易顯得突兀。2019年後橋野桂主動放手《女神異聞錄》系列,成立新的工作室Studio Zero,著手開發奇幻題材新作,就是認為這樣允許更純粹的創作,關注人性本身。

眨眼間,新作《暗喻幻想》也快發售了

但一路走來,橋野桂和他帶領的製作組沒有辜負題材本身的潛力。P5的故事真正做到了直面社會問題,這些問題既屬於日本,也屬於世界。

崇尚解構、流動、擬像和消費的後現代主義,以及二戰的歷史遺留問題在今天的日本交匯,由此帶來的種種社會症狀,既是老牌資本主義國家歷史境況的延續,也開始在東亞鄰國交替上演。就P5的關注點而言,還要更加有針對性,它瞄準了上世紀90年代後的日本新生代。

網友們有個段子叫“明治養士,大正養國,昭和養鬼,平成養豚,令和廢宅”,雖然不太友好,但我們也的確可以舉出他們自己的學者、思想家提出的批判性標籤:

前田研一的“低慾望社會”,年輕人對事業進取和婚育生活倍感牴觸;東浩紀所言的“動物時代”,年輕的御宅族淪為虛擬世界和數據庫的獵物,對包羅萬象的“可愛”符號的消費是唯一的精神出路;大澤真幸的“後虛構時代”,人們不僅對現實和“國家正常化”漠不關心,青年投票率持續低迷,而且對文娛作品中的虛構宏大敘事和政治表達同樣喪失興趣。90年代《新世紀福音戰士》(EVA)那樣的作品已經吃力不討好,現在日本流行ACG被冠以“輕”“泡麵”“日常”的內容佔領,觀眾對《EVA》那樣的作品介入宗教、社會、政治等宏大命題深感懷疑,動輒大呼夾帶私貨。

聯繫東亞的中、韓的內卷,以及看似矛盾的並行的躺平發瘋宣言,幾個國家的社會心態似乎都顯示出一致的內斂、消極態勢。但詭異的是,想想我們今天的社交媒體環境,年輕人對現實的消極心態,似乎轉化成了抽象系統內更大的攻擊性。與此同時,歐洲民粹右翼的抬頭和日益撕裂的美國政治,所伴隨的社會仇恨增長也和日本遙相呼應。

從這些背景看,當P5專注於日本問題,它勢必映射了許多世界問題。誠然,日本作為發達國家,有它的底子在,所謂低慾望與物質匱乏絕不是一回事,但在社會分配層面,在社會心理層面,種種問題是可以想見的,不用擔心我們的批判是故作姿態,因為這變相等於自省。

不管是用精神分析還是遊戲中“認知訶學”的話語來說,在這樣的背景下,成年人的靈魂都是壓抑的,成年社會是壓抑的。所謂“成年人”,不只是由年齡定義;固化了的年輕人,同屬此類。P5以充塞疲憊靈魂的地鐵站象徵集體認知中的監獄,當我們進入最深處,看到被關在鐵籠裡的民眾……他們的話,想必也是作者常常聽到的:

有氣無力的上班族:“拼命,努力,掙扎,對於當今的社會,有必要這樣勉強自己嗎?世界早就定型了……這裡既沒有我們做得到的事,也不需要去做” 雙眼無神的女學生:“反抗也沒有用……不如接受一切,任他人擺佈更輕鬆” 精疲力竭的年輕人:“重要的是忍耐……往遠處想,這些辛苦都甘之如飴” 有氣無力的年輕人:“不一定要我來吧?讓那些有能力矯正社會的傢伙去做不就行了” 文靜的年輕人:“別來管我,相對的,我也不會要求任何人” 瘋狂的年輕人:“矯正社會什麼的……相比起來,還是世界毀滅之日更有趣吧” 玩世不恭的年輕人:“人人都有自己追求幸福的方式,別自以為是地指指點點”

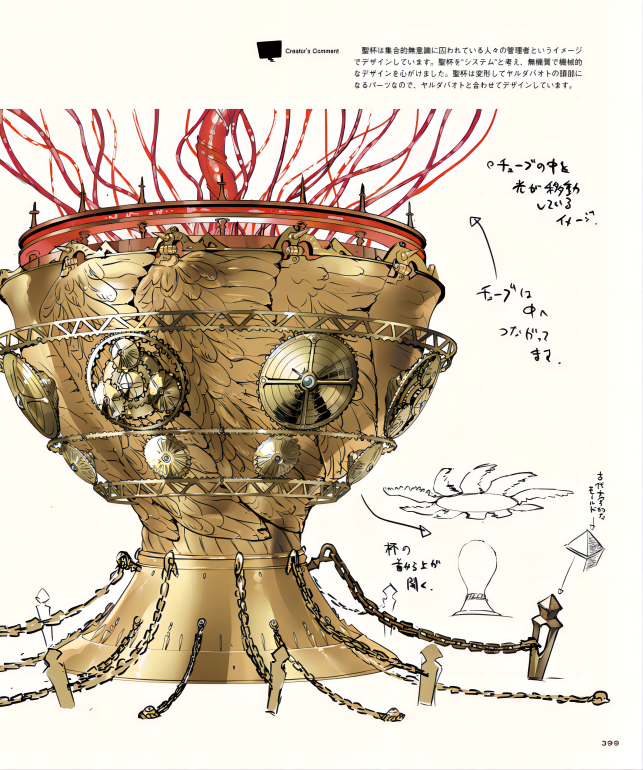

P5描繪的日本社會的時代群像,是被動的人。民眾身處囚籠之中,不是因為別人,而是出於自願。遊戲用形似半顆頭顱、削去大腦的“機械聖盃”形象,象徵民眾集體無意識中的隱蔽主宰,恰如阿倫特所說的“惡之平庸”(the banality of evil)與“無思想性”境況。放棄思考、行動和主體性,選擇無痛的、無責任的生活狀態,從而將源源不斷的血液輸送給“聖盃”,寄望於社會機器安排一切。

參考官方設定集《ペルソナ5 公式設定畫集》p399

這應該不算是什麼偏見,國民主體性的問題,本就是日本近代以來知識界的長期議程。然而,主體性薄弱、封閉自身、不負責任、畏懼行動的人,難道向來如此嗎?難道每個人向來如此嗎?

懷舊病就這樣產生了。當成年人還“年輕”的時候,他是怎樣認識自己,認識世界的?橋野桂相信,對校園生活的再現,最重要的意義就在這裡:

回看過去,能讓一個人對自己都感到驚訝,從過去的自己身上,看到截然不同的可能性,從而重新審視生命。這段校園生活不在心智發育期的初中,也不在流行精緻利己主義的大學,它就在即將成年之前的那個階段。是懷舊就必然有虛構、逃避的成分,所以我們說這是病,偏離現實;但染上這種病,如弗洛伊德所言說的那樣,也同時內生出一種強烈的表達訴求。

3 自我診斷

一個世紀以前,弗洛伊德以心理醫生自居,開設私人診所,實踐那混合著科學追求和藝術性解讀性的精神分析體系。他治療別人的精神病,但是通過勇敢卻又危險的“移情”,被治療者和治療者都產生了對於自己的新認識,雙方在情感和認知上是相互支撐、相互促進的。要敞開患者的心靈,澄清無意識的秘密,重中之重,是如何引導患者在醫生面前再現回憶材料。關注那些看來虛無縹緲的夢境、囈語和幻想,無微不至的談話,都服務於一個核心理念:

臨床精神分析,不是要消除靈魂深處的癥結;而是要幫助患者意識到,疾病和痛苦源於錯位的回憶,源於不由自主地重複無意識中被抑制的材料,並把這種重複當成了現在。如果病人最終願意面對這一事實,那麼他才可能願意接受治療。把重複的無意識材料託付給回憶,現在或許就能得以稍息,完成對痛苦經驗的再理解和妥善安置。

而就《女神異聞錄》而言,我們完全可以說作者既是病人,也同時充當了自己的醫生。不妨更明白地說:病人創作P5,一大目的是為了治療自己。這種說法,當然有一些臆測的成分和強行附會的意義,有沒有價值,就交給讀者評判吧。

對於弗洛伊德來說,能否把握過去的生活、把握一個活的自我,就是我們這個時代能否有意義地生存的關鍵。弗洛伊德臨床技術的社會學意涵,就在於通過對歷史的把握,獲得當下的意義感。弗洛伊德的診所集中體現了人類的痛苦、矛盾和生活的彷徨,尤其是在新時代來臨之前,人類在心靈上的困頓和不安。 ——孫飛宇.《從靈魂到心理》.p343.三聯書店,2022

把握過去的生活、把握一個活的自我,不是什麼輕輕鬆鬆的任務,而P5必須牢記這個任務,才能在懷舊的旅途中免於沉淪,完成自我診斷。

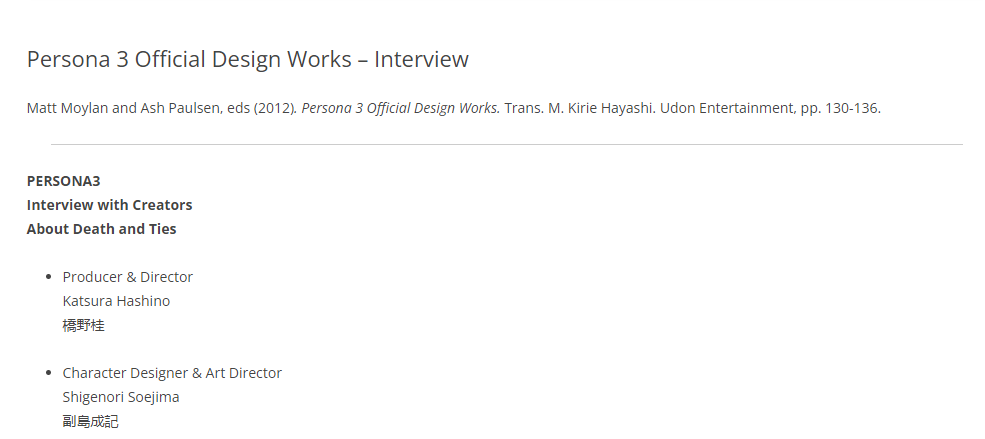

2012年,Atlus委託出版商Udon娛樂製作了《女神異聞錄3》的官方藝術設定集,其中附有一篇長文訪談。記者同製作人橋野桂、主美副島成記(兩人也是多年好搭檔)對話,從P3的主題、靈感來源、設計理念,到個人的逸聞趣事和價值觀無所不包。橋野桂和副島兩人的回答乾貨滿滿,像是玩自己遊戲會選擇做渣男還是純愛這種問答,都有好幾處。這篇訪談,對於我們好奇作者性的人來說有福了。我們可以看到許多重要的、基本的表述,對P4、P5同樣適用。

在訪談最後一部分,橋野桂和副島成記就“懷舊”話題侃侃而談。這始於記者的一個好問題:為什麼遊戲總時長几乎都限定在一學年內?我們注意到,即使後來的P5R為了拓展內容加了“第三學期”,也跳過了許多天數。

《女神異聞錄》是關於成長的故事。高中校園是一個完美的舞臺,我們可以看到年輕的男男女女如何成長為他們自己。一開始,我們想過把遊戲內時間延長到3個學年,最終還是改成了1年,我們決定就在這短暫的時間裡詮釋一個人的‘生’與‘死’……生活就是這樣,你邂逅一些人,然後又彼此分開。

從橋野桂的回答看,遊戲為懷舊情緒設置了一道界限,它毅然決然地給每段青春畫上句號,懷舊必須適可而止。

當時30多歲的兩位遊戲人隨即感嘆起年華易逝,眨眼40歲云云。Persona系列的一個重要情感支點,就在於提醒成年人那些過往的校園時光。但是它並不希望你凝視過去,喪失對現實的感知。因為有畢業,有告別,有關係的結束,那段時間的情感關聯才彌足珍貴(precious feel)。這可以看成作者自我診斷的第一項技術,如果我們套用精神分析的說辭成立,那麼這個技術,就是提醒自己被懷念的那段過去早已結束,以免跌入回憶的陷阱。

硬說的話,和流俗懷舊比較,P5為自我診斷式的懷舊還提供了另一項技術——以變動不居和可能性的眼光回看過去,而非欣賞已經凝固的圖畫。

我們知道,P5的遊戲流程可以用“數日子過活”概括,一天被拆分為幾個時間段,乘車、上課、放學、夜晚、睡覺,玩家在可行動的時間段內社交、學習、打工或閒逛。如此週而復始,為進入宮殿深處、迎接重大節點做準備。在規律生活的夾縫中,主角和他的夥伴們化身心靈怪盜,進入慾望主體的宮殿,盜取秘寶,最終讓現實中的霸凌者、虛榮者、殘暴者一一懺悔,公開自己的罪行。

許多細節都能觸動我們上學時的記憶。“靈巧”值太低,會躲不開上課走神時老師砸來的粉筆;去圖書館自習,還要擔心別人嘰嘰喳喳議論裝努力;讓人最氣憤的,應屬擔當家長角色的貓咪摩爾加納,一句“你今天太累了”,深夜良辰便無法出門半步,如果高中是寄宿生可能更有體會。

經典畫面永流傳(圖源:reddit.u/Scudman_Alpha)

橋野桂不無感地慨表示,年輕時,生活似乎處於混沌之中(chaotic),這種感覺回想起來尤其美妙,讓人懷念。哪怕學生時代遠不是交際狂人的他,也為這段懷舊之旅附加了太多的可能性。

放學後十幾個朋友裡先約哪個?約會去哪個街區?有時間要打工感受社會嗎?今天我的知識、勇氣、靈巧、魅力、體貼五項屬性得到了多少提升呢?我們怪盜團接下來準備懲罰哪個壞蛋,讓民眾為之驚呼呢?

相比起來,成年人的目標似乎就是做好本職工作,“過日子”,沒有太多變數或者不願追求變數。不問死亡,不問生命,彼此不期待自為責任,主體性在氛圍中自然消磨。

此外,我們注意到遊戲裡的高中生,到底和現實中差別甚大。有幾個高中生能享受大把放學時間?有幾個高中生能深入到街頭巷尾裡去?更關鍵的——有幾個高中生的心靈能支撐P5主角團那樣的行動?在這個意義上,P5塑造的高中生形象是虛構的,因為,其中投射了太多成年人的影子。

Udon訪談中,副島成記對學生時代的真正印象,對比P5主角團的覺悟可以說大相徑庭:

上學的時候,他們會說你可以成為任何人。他們教你自由,教你有理想。可有時候,我會覺得這反而讓新一代年輕人在社會里無所適從,甚至他們認為自己根本不屬於社會。學校把那些懷揣遠大夢想卻缺乏價值觀的年輕人送進社會,這對我們來說可能是個麻煩。

所以事實上,P5“心之怪盜團”的人格,是經過創作者重構的自我人格,宣示了對學校教育的反思和叛逆。這樣我們就揭示了P5自我診斷的最後一項技術:不完全把時間上的過去當作回憶對象,而是轉移目標,看向自身缺失的靈魂。也就是說,它部分地篡改了懷舊的對象,使之從過去的自我,變成了失落的自我。這個自我,是成年人疏遠了的、似曾相識的、幻夢中的自我,也是糾結受困中仍難以拋棄的自我。

在責任和行動匱乏的當下,在靈魂疲憊甘受控制的當下,《女神異聞錄》以澎湃的懷舊激情,展示了一條自我精神分析的路徑。這一路徑首先提醒自己,每段回憶都有始有終,青春總會死去;過去從來不是一成不變,甚至比我們所在的此刻更加混沌和富於可能;這一路徑還要求自主配置生命史中的意識材料,將診斷主鏡對準“失落自我”,質問當下的生存狀況。正如P5那首靈魂配樂,由橋野桂的另一位好搭檔目黑將司作曲的《Beneath the Mask》所譜寫的那樣:

The real question to be asked Where have I been ————lyric by Rike Schmalz

更可稱奇的是,在作出一番診斷後,P5在遊戲設計層面探索了許多克服悲觀論調(這論調在現代性理論場中十分流行)的行動方案,相當於診斷完成後,真正的操作環節到來了。

4 社會連接

社會連接(social link)系統,是《女神異聞錄》3-5玩法上的共同紐帶,到了P5,圍繞這個系統遊戲的設計已經大大充實。加入DLC的P5R存在多達23位協助人(coop)角色,主要以塔羅牌的大阿卡納卡組為代號,和他們的互動,既組成海量的遊戲劇情支線,也盤根錯節地融貫於場景探索、戰鬥、日常活動等方方面面。

本人第一個滿的coop是大叔吉田寅之助,原以為會是真

和它的字面意思一致,P5的社會連接,的確“很社會”。作為家境普通的高中生,主角一路上建立的人脈廣得可怕,近的有同學和親戚,遠的有社區醫生、知名記者、前黑幫成員,同齡人、成年人、甚至小屁孩一應俱全。

如果想和這些角色深入交往,學會傾聽是必需的,關鍵處的回應更要慎重。從遊戲完美通關的角度來說你還非得維持主動不可,Udon訪談中橋野桂有一個觀察相當敏銳——現實中我們不主動,往往是害怕別人回以冷嘲熱諷。但遊戲給了我們最大限度的積極預期,隨著關係的推進,我們能清晰地看到,主角自身和coop角色都獲得了怎樣驚人的成長。

反過來看,持續地言說、沉浸於孤獨,只會加劇孤獨本身。有時,哪怕純粹功利性的社交,在橋野桂看來也未嘗不可,因為關係總會發展變化,說不定雙方最後成了無話不談的朋友。P5遊戲中也存在對應設計,和不同角色交流時,倘若事先準備好討喜的人格面具,就能贏得更多好感。

我們試著用遊戲策劃的話來講,在遊戲體驗上,P5最重要的目標無外乎:玩家和coop角色的共情。尤其當角色遇到個人問題,遊戲期望玩家理解,並(主動)伸出援手。

在這裡,不得不提到項飆老師近年來頻繁談論的主題“重建附近”。作為當代最負盛名的人類學者之一,項飆老師是個“不擅長理論”的異類,但憑藉細膩的觀察、貼近生活的表達,打開了許多年輕人理解自我和社會問題的一扇窗戶。

對於附近,項飆有一個非常形象的解釋,叫“最初500米”。打開門,看看500米以內的世界,我們對這個世界到底有多少認知?我可曾注意一草一木?鄰居和同事們都是誰?社區有哪些變化正在發生?我作為個體,究竟是如何與世界連接的?相反的是,算法系統負責我們的“最後500米”,比方說外賣和快遞,它們確保一切資源及時到位。我們有了這些便捷服務,似乎完全用不著關注周圍,卻將觀察和交流的權力拱手讓給抽象的系統。

項因此說,現代社會的趨勢,就是消滅附近,而附近的消失,主動與人打交道體驗的貧乏,恰恰成了城市生活極端個體化、年輕人孤獨無援的根源。

如果項飆老師知道P5這個遊戲,知道它的社會連接玩法,大概也會感到欣慰吧——如果現實裡太難邁出第一步,P5允許你身臨其境地,體驗重建附近的心理能量。

主角的寄宿家庭位於一個老破小社區,這最初的500米內,鋪設了海量的細節,但只有當我們主動去與人攀談,接觸,瞭解,才發現了活著的附近。

有不苟言笑的咖啡店老闆,隱藏在社區診所內的落魄名醫,宅家的天才黑客少女;有深夜免費的棒球館、總是能淘到老遊戲卡帶的二手店……國家大事、社會新聞和怪盜團的壯舉,每每都會反映到小巷子裡不同年齡段的閒言碎語,漫步其中,或觀察或回應,一個小小的社會-心靈支持系統於是得以可能——我們能感到主角從一個“流浪者”,逐漸成為有了容身之處的人。

遊戲主角所見聞的更大尺度的社會,也是經由小小的附近,自下而上地連接在一起。P5的遊戲地圖涵蓋了東京都各個地區,但是主角一開始只能在寄宿家庭和學校單線往返。等認識了新的朋友,與朋友約會,才能開啟新的場景,一點一滴地瞭解城市。

這麼一處設計,竟然也源於作者的現實體驗。Atlus公司地址就在東京,橋野桂本人從小城來到這裡,很多地區都不熟悉,如果不是因為朋友,也不可能探索無關自身生活的地方。然而一旦和朋友去過,就會留下深刻印象,這才有了遊戲裡驚喜不斷的場景探索體驗。

保持主動,就是對主體性衰退危機最直接的回應,然而這並不意味著他要始終獨行,因為他主動去做的事,是連接更多的靈魂。

遊戲中一直陪伴主角的貓咪摩爾加納,替作者說出了這段話:

請記住...不存在所謂的“真實”世界,每個人的所見所感——這些都是塑造現實的東西……所以,世界是‘無限’的。就算你的眼前一片漆黑,但是隻要握著某人的手,用羈絆連接在一起,世界就不會終結。

無論是《女神異聞錄》、或另一個以“連接”著稱的遊戲《死亡擱淺》,還是過去三年疫情的艱難時刻裡,城鄉社區中引導鄰里互助的案例,不分遊戲和現實地,不管是出於利益考量還是精神需要,我們確有理由保存“附近”的力量。從去年開始,我個人通過羽毛球這類愛好,在寄身數年的小區內認識了一些新朋友,不得不承認,這份力量是強大的。

然而現實依舊冷酷,大部分被這種力量治療一時的靈魂,依舊難以持續貫徹行動,這又是為什麼呢?拋開個人意志力和文藝作品的限度不談,P5和那些宣揚“只有愛終將拯救世界”的作品,生命力有什麼差別嗎——哪怕我們清楚社會化的意義並不止於親密關係?

5 政治動物

較早的《女神異聞錄》1-2代,已經把遊戲舞臺放到了校園,但風格仍偏向硬核黑深殘類型,為了吸引更多玩家,特別是年輕玩家,到了第3代P系列正苦於如何轉型。據說當時製作組的辦公室裡,掛著一排革命家畫像。橋野桂從《真女神轉生》製作組被調來,看著一群幾乎都是20多歲的年輕同事,突發奇想,提了一份非常規的策劃案。這本策劃案上寫著密密麻麻的文字,扉頁沒有目錄,只有一段煽動性的話:

我本來想在這裡放個目錄,但想想,沒有也行。正好,我們可以把注意力集中到革命口號上來:‘嘿!那些15歲的,20歲的,30歲的苦逼人兒,所有焦慮於自我實現的靈魂!聽著……革命開始了,快上車!’死到底意味著什麼?一個人怎樣才能真正死去?

電Fami訪談橋野桂一文中拍攝的P3策劃案

出於一時興起,P3策劃案的封面甚至印有切·格瓦拉的頭像。這種大膽,似乎還受到了宮崎英高的影響。橋野桂表示,宮崎先生在某個場合說過,“《黑暗靈魂》的立項不是完全基於邏輯,也有膽量的成分。”

至於為什麼要鼓動年輕同事談死亡、談人生意義這種問題,竟然和當時的伊拉克戰爭(2003)有關,據說這場戰爭在日本國內掀起熱議。不同世界人的生存境況相差懸殊,中東地區的年輕人自小就和戰爭、死亡打交道,那麼對日本年輕人來說,有沒有想過死亡何時到來?如何面對死亡?人到底應該怎樣度過一生?P3用整部遊戲質問玩家的選擇。

我們用不著深入P3,只需感受到,它飽含對(日本)社會政治的熱情就夠了。

這種熱情到了P5不但沒有衰減,劑量還達到了頂峰。

失敗的政治家、“太陽”吉田寅之助

把遊戲扯上政治向來不是什麼明智的事情,但對P5來說,非如此不可,只有把這算作另一條避無可避的途徑,靈魂的治療才有望成功。

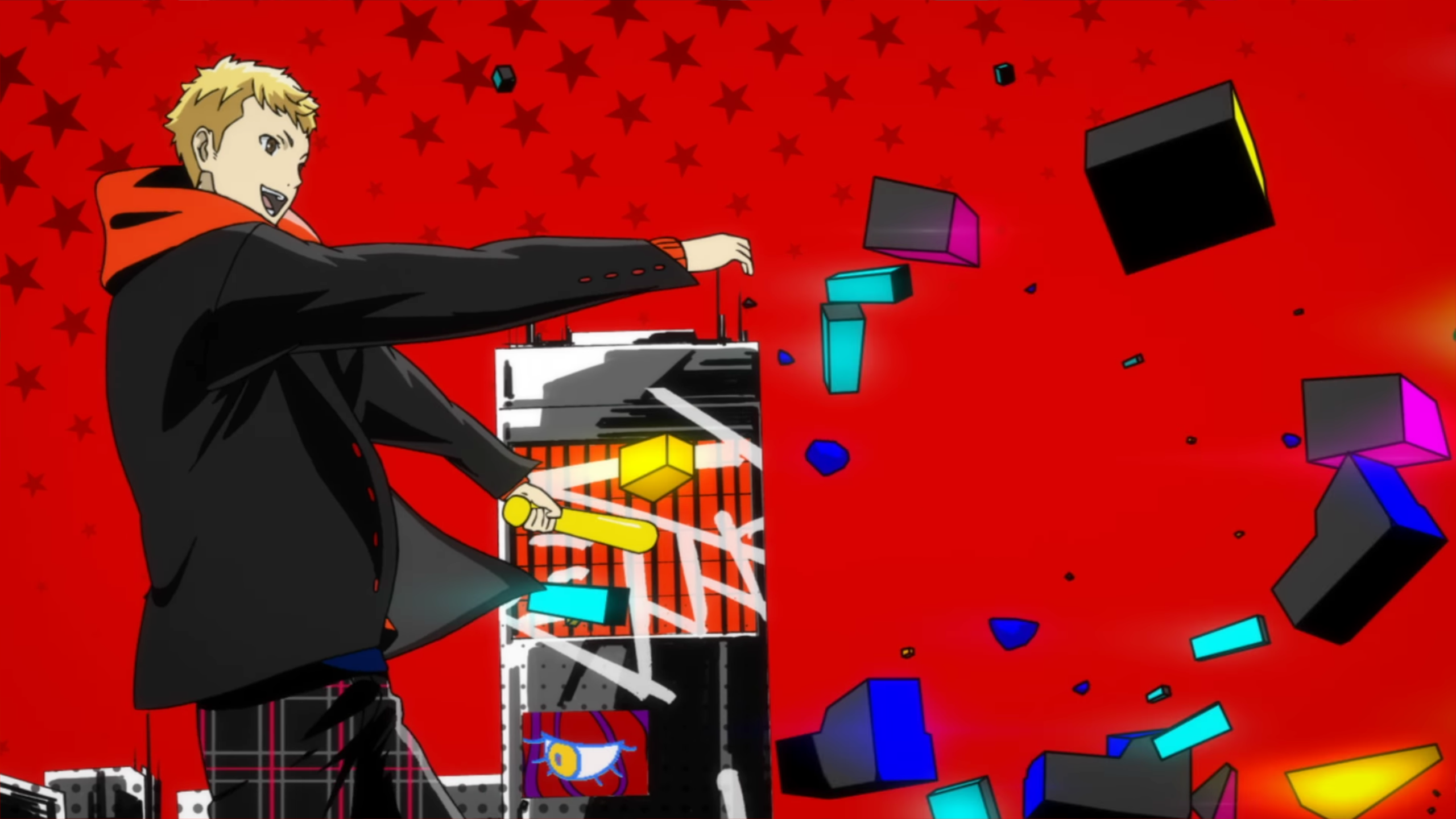

開場動畫中,主角們手執棒球棒,敲碎五光十色的現代都市模型,盡情搗毀已經定型的世界,明明白白地宣告了年輕人的行動力、破壞力。靠著這股熱情,怪盜團硬是承受了這個年紀看來不應承受的重量,與國家力量為敵。

不過我們說的政治熱情,在P5這裡還不滿足於勇者鬥惡龍的戲碼;在讓各個領域的大人物一一“悔改”後,幕後敵人最終浮出水面。這個敵人不是別的,恰是現代人以靈魂供養的“聖盃”和“偽神”,更準確地說,是民眾組成的社會本身。

政治熱情——換言之,改造社會的熱情,是P5的中二之魂所在。為什麼非如此不可?我們此前已經藉助許多人的思考成果,粗略觀察了日本的時代病理,年輕人漠視政治是國民主體性失落的明證;而現代人的精神問題一大源頭,在榮格看來,在於政治熱情的消失:

現代人的懷疑主義已經冷卻了他們的政治熱情和改造世界的熱情。不僅如此,它還非常不利地阻礙了心理能量流向外部世界——正像對一個朋友道德品質的懷疑必然會傷害和阻礙雙方的關係一樣。現代人的懷疑主義使他反彈回自身。他的心理能量開始向源頭返流,由此發生的碰撞則把所有時代一直存在於那裡的心理內容衝擊到表面——而在流向順暢的時候,這些東西本來是沉埋在淤泥之下的。 ——“現代人的精神問題”.《榮格作品集·精神分析與靈魂治療》.譯林出版社,2014

或許我們需要一個合適的比較對象,才感知得到P5這種熱情的特點。

根據個人經驗,我選擇的例子是國內獨立遊戲《完美的一天》,它也可以算懷舊向現實主義作品。《完美的一天》擇取了1999年最後一天這個歷史節點,試圖將成年人帶入其中,審視那個時代的童年、家庭和中國社會的分化,但我想說的是,它僅僅提供了審視的機會,而沒有設計一個可以代入行動的角色,允許你做出任何系統性的改變。因為它的最終旨趣不是為了讓你改變什麼,而是讓你接受什麼。它的確表達了,如果我們努力改變什麼,未來總是有變好的可能,但它的成年人心態底色決定了,這種努力終究是在現實的漩渦裡打轉。成年人的生活哲學正是如此,磨平稜角,接受不完美、普通和現實,壓抑最為隱秘的自我,與過往遺憾和解。

《完美的一天》氛圍印象

通過這一比較或許才能發現,P5的懷舊,有其特殊的激進的行動色彩。P5的行動感召是耀眼的、強烈的和直接的,要求立刻響應。以我理解,這是“P5天下第一”的真正生命力所在,這種生命力勢在宣告那句古老箴言:“人是政治的動物”。它不同於稍縱即逝的青春活力,也不同於《完美的一天》中,腳踏實地一點一滴所積累的生命韌性——這當然也很好,但不覺得總是這樣也太單調了些嗎?

事實上,P5比任何人都清楚,它想要懷念和呼喚的這種熱情,在流行語境下,是“中二”的,不現實的。甚至我們看到,在戰勝不可一世的墮落政客後,心之怪盜團最終和成年人妥協了,將改造社會的權力歸還法律。這是它作為遊戲,唯一選擇了“接受現實”的地方。

但貓君摩爾加納的聲音還在迴響:

不論現實多麼讓人痛苦,要是連改變它都放棄的話,一切都完了!……人類是擁有改變世界的力量的,只是大家不小心忘了這點而已。

最後,我們不應低估每個角色走到這一步,其內心慾望的力量。無論是主角個人與幕後Boss的恩怨,龍司想要出名的心情,杏想要彌補的對友人的關心,摩爾加納對變成人類的渴望……個人的慾望,隱秘地左右了他們涉入現實政治的路線,依靠對自我人格面具的掌控、與朋友的緊密連接,才將這些慾望擰成了一股合力。

或者更復雜的,我代入角色,把遊戲認知推進到這一步,打算做視頻的行為,無論是出於性/愛慾的滿足、娛樂需要還是真正的共情,慾望的貫徹和行動的有效性都密不可分。

正如福柯在《反俄狄浦斯》序言,為“遠離法西斯主義”的日常生活開設的原則清單中所說的:

哪怕鬥爭的對象可憎至極,我們也並非只能靠義憤才能展開激進抗爭;恰恰是在慾望同現實的鏈接中(而不是在慾望迴歸其表現形式的運動中)才具備革命性的力量。 ——Michel Foucault. Preface to “Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia”.Univ of Minnesota Press, 1983

至此,P5靈魂治療術的豐滿意蘊才基本揭開了面紗,它是精神分析的,也是社會的、政治的,更是生活的。我們不必再因為這個詞的神秘色彩而遮遮掩掩了。

6 聽,現實的腳步

我們追隨P5的懷舊行動,從中挖掘靈魂治療術的努力,也就到此為止了。

懷舊,不一定是nostalgia,不一定是被打上汙名標籤的疾病,一個更熟悉的說法其實是,鄉愁。愛與政治驅力的消逝,囿於自我保存的成年人社會,是這份鄉愁的背景。《女神異聞錄5》的生產過程,就是創造性地回想學生時代,從這份鄉愁中捕捉消逝驅力的過程。

然而橋野桂在Udon一文表示,自己讀了一些“流行的”社會學書籍後,深感這個時代並不存在適用於所有人的方案,以至於懷疑自己到底生下來有什麼用。

“世界沒有我,也一樣可以正常運行。”所以,他認為最重要的事情,就是認真考慮自己應該怎麼過完一生。對他來說,堅持去幹一件足夠“酷”或者“滿意”的事,這就夠了——人站著只用半張榻榻米,睡著只用一張,知足。

在我感受,作品與作者的互相確證從未如此強烈。P5的創作過程本身,就構成一個自我治療的神話。

靈遊坊的梁其偉在早年一篇雜談裡說:

P5的製作團隊,以及製作人橋野桂先生,無疑是具有堅定自我意識的人。他們不但做出了P5這樣的一款遊戲,而且通過遊戲的立意和主題,再次確認了自己的狀態,變得更加堅定。 ——梁其偉. 大眾的監獄,小眾的怪盜——P5通關之後. 知乎專欄“S雜談”.2017

我在這個視頻裡的全部努力,某種意義上,也無非是為了確認自己的狀態。事情就是這麼矛盾,最基礎的問題,我們往往要繞最遠的路,才可能對它有一點點了解。

有關現代人靈魂治療的問題,我們遠不能算是剛剛起步,倒不如說,在各方面都已經成效卓著。這份文字,對包括心理學在內的人文社會科學能提供的方案,已經做了一些簡陋的介紹;但非常抱歉的是,我們一開始就有意遺漏了自然科學,實際上,遊戲中怪盜團的所作所為、“認知訶學”的成果,就可以視為科學技術方案的一種。

在探索宮殿的最後階段,伴隨著《Life Will Change》的高昂旋律,怪盜團也迎來了竊取心靈秘寶的決勝時刻,一旦秘寶被奪,不管宮殿主人原先多麼十惡不赦,都會主動懺悔,對著媒體和公眾痛哭流涕。

這未嘗不是一種技術暴力。

如果現實中,改變人心的手段可以這樣直接,世界會變成什麼樣呢?在P5R的拓展故事中,問題被更加殘酷地拋了出來,如果技術可以為所有人構建一個沒有痛苦的世界,而不只是用來懲罰壞人,怪盜團會接受嗎?你又願意沉浸其中嗎?

現實的腳步總是比幻想更難預測。我們知道,許多精神疾病治療技術正在大踏步地前進,去年,據中文雜誌《人物》報道,著名的上海瑞金醫院將腦機接口和腦深部電刺激(DBS,deep brain stimulation)技術結合,已經制造了人為調節抑鬱症患者情緒參數的案例。

目前這個技術主要針對重度抑鬱症患者試驗,他們在醫學上被視為腦化學結構畸變、已經無法自主走出困境的人。我知道在這個語境下談靈魂很不合適,但這沒法停止我的聯想:當我們把更多無法自主調節的那部分情緒交給技術,靈魂被心理徹底取代的那一天是不是就真的到來了?相比人的社會連接和政治參與,技術方案才是更緊迫或者更重要的嗎?

我們甚至沒有太多餘裕,略作思索地回應這個問題,而現實又已經邁出了一大步。