1、 從《薩爾達傳說》到《王國之淚》

本文不含劇透及後期遊戲內容,但對遊戲機制的解釋可能會削減遊玩時的新鮮感,請謹慎閱讀。

儘管2023年才過去不到一半,但對整個遊戲圈而言恐怕不會再有比《薩爾達傳說》系列的新作《王國之淚》(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)的發售更重大的事件了。

系列前作《曠野之息》(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)在6年前面世,直到如今依然是最有標杆性的“開放世界遊戲”,而且標誌著《薩爾達傳說》系列的全盤革新。作為一門徹頭徹尾的新興藝術,電子遊戲跟我們幾乎是同時代人,而《薩爾達傳說》系列則見證著整個電子遊戲的發展,所有在歷史中持續湧動的變革流都在它的演變軀體上留下印記,甚至可以說,它便是變革的締造者本身:上世紀末2D《薩爾達傳說》的地牢探索及道具解謎模式在今日已經普及化(“Zelda-like”);3D《薩爾達傳說》的第一作《時之笛》(The Legend of Zelda: Ocarina of Time, 1998)則是上一個20年的《曠野之息》,是所有3D動作冒險遊戲必須參考的公式;《御天之劍》(The Legend of Zelda: Skyward Sword, 2011)可能是一次不成功的開創性嘗試,但敢在傳統遊戲領域(排除掉Wii sports, 《健身環大冒險》等等)如此公開地反抗搖桿霸權而全程圍繞體感操作來設計已經是獨一份的激進;接下來便是《曠野之息》和我們今天的主角《王國之淚》:如果電子遊戲也能夠像思想和電影(“後現代”、“新浪潮”……)一樣與歷史發源處的“經典”劃出一條不甚明朗卻肉眼可辨的分界線,我想,“開放世界”便是這條界。

但在進入海拉魯大陸的無垠之前,不如先來回顧一下《薩爾達傳說》的譜系,看看開放世界在系列裡的起源。

作為一個“系列”,有人可能會想《薩爾達傳說》像《精靈寶可夢》一樣系列化:就像樹苗長成參天大樹、內燃機的發明催生出自動汽車一樣,《寶可夢》系列新作的開放世界只是讓《寶可夢》變成“它該有的樣子”,很少有GBA時代《紅/藍寶石》的粉絲會抱怨Switch時代的《朱/紫》 “不符合《寶可夢》精神”,而只是隨著硬件機能的提升而發揮之前蘊藏的潛力而已。或許《寶可夢》系列所給出的同一性(identité)承諾正是它每一作都能穩定大賣的原因:它就像家裡做的菜一樣,不是最好吃的(開發商Game Freak的技術力在3D時代同樣穩定地遭人詬病),但一定是預想裡的味道。近年來風靡業界的重製版(remake)遊戲也秉持相近的理念。1997年發售的《最終幻想VII》已經不能夠藉助高清移植版(remaster)的分辨率提升工程來滿足當代玩家的胃口,而要在2020年推出重製版,但其言下之意其實是將計算機工業的發展所帶來的他異性(altérité,全新的圖像引擎、更流暢的動作系統……)內化,而佯裝成“完全重製”的同一性的幻影舞蹈。電子遊戲的載體(“遊戲機”)在短短的20年裡已經翻新好幾次,與信息技術的深度捆綁使得電子遊戲有著獨立於藝術創作週期之外的更新頻率,製作商和玩家想要的不是完全的新遊戲,而是比原作更忠於原作的“新”遊戲。

《最終幻想VII》原版及重製版對比。圖源:Nick930

而對《薩爾達傳說》系列而言,儘管每一作都有大致相同的登場人物、都有大致相同的動作冒險gameplay,但彷彿,“薩爾達傳說”是一棵家族之樹,佈滿蔓生的根莖,中央的水晶球拋出的光芒歷久不竭,《塞爾達》依然是《塞爾達》,但周圍卻不斷長出異色花朵,駐足的觀者難以從中提煉出令他/她安心的撫慰感,等到有一天才發覺,這棵樹已經如此陌生,甚至不能再稱之為一棵樹。或許這便是系列粉絲看到《曠野之息》宣傳片時的反應。

開發組成員曾經提到在開發《曠野之息》時,他/她們在2D《塞爾達》的框架裡做過一個驗證模型,來展示預計的互動策略,即遊戲總監藤林秀麿稱之為“乘法”的相互作用。“傳統”《塞爾達》的謎題通常是一一對應的,在字面上詮釋了作為“謎題機器”的電子遊戲:主人公林克被放置在一個可互動的空間裡,它要運用身上的道具和能力並與周圍的環境配合來解決給定的謎題,比如在迷宮(“可互動的空間”)裡用“炸彈花”(“道具”)來炸開擋路的石頭,從而可以跳到(“能力”)臺階上開啟寶箱,並獲得“小鑰匙”解鎖通往下一個區域的門(“給定的謎題”√),其中每一步的操作通常都只有一個唯一解,哪怕生活經驗會告訴玩家另一個道具在理論上也可以達到相同的結果。在很多時候,玩《曠野之息》之前的《薩爾達傳說》就像是在圖像引擎所締造的萬花筒佈景版裡考一場試(其實系列裡經常會有以“試煉”為名下達給玩家的任務,神廟便是一例),玩家需要不斷揣測“出題人”的意圖,用著學過的知識來破解謎面,並且隨著循序漸進的學習嘗試去做越來越複雜的“題目”。

遊戲總監藤林秀麿在GDC2017上的演講。 圖源:神秘捱揍少年瓜

這麼一來,或許我們可以說之前的《薩爾達傳說》之所以“傳統”,是因為它們遵循的是一套命令-反饋模型,能夠持有話語權的只有開發者們,而玩家則始終是沉默的反應者,從某種意義上說,玩的過程便是他/她學會聆聽“上意”的過程,直至能夠與從未現身的開發者共享同一套話語體系。但不可避免的是,兩者間的不對稱性會產生言語的間隙,或者說,“卡關”。每次打開《織夢島》(The Legend of Zelda: Link's Awakening, 1993, 2019)或者《御天之劍》的視頻,彈幕或者評論區都會有“這裡卡了好久”的感嘆,在電子遊戲的領域裡,“卡關”往往不是因為“知識沒掌握好”,而是因為無法按照開發者所要求的文體來書寫虛擬身體的動作:我們是創造力過於豐盛的造物,程序的邊界無法讓我們寫詩。所以電子遊戲的“引導”和“教程”在近來越來越被重視,它相當於令每一個林克、每一個比卡丘學會書寫開發者所要求的文體,從而避免“卡關”一類的交流誤會——《王國之淚》裡罕有的反面例子之一可能是“墜落之勇”神廟,當我在卡關半小時之後看攻略卻發現只要輕輕碰一下激光的時候,浮現的想法不是“開發者也設計得太難了”,而是“為什麼不早點告訴我可以這麼做?”

對比起來,《曠野之息》和《王國之淚》的“乘法”則是電子遊戲的民主化,旨在創造開發者和玩家能夠相互言說的數字社會。到底什麼能稱作“乘法”設計?比如要過一條河的話,玩家既可以砍下一根木頭搭橋,也可以(在《曠野之息》裡)用“造冰器”創造立足點,還可以(在《王國之淚》裡)用各式各樣的左納烏裝置協助自己,而砍下一根木頭又有很多種方式,左納烏裝置也有許許多多的搭配,這麼一來,傳統的命令-反饋模型徹底倒臺,同一個行動允許有多種解決方案的配置,遊戲空間不再是“非如此不可”的卡關監獄,而是一個可供玩家拼湊的彈性組合:上天還是下地,只取決於你的一念之間。作為《曠野之息》的續作,《王國之淚》將上一作的海拉魯大陸僅僅稍作修改便重新沿用,熟悉的地形與玩家的記憶銘刻產生共振,但相似性帶來的並不是重複,而是得益於新能力、新要素的加入,使得我們曾經走在上面的這塊大地發生形變,成為新的乘法公式的一部分:“我之前是徒手爬上去的,但如今一個火箭就飛上去了……咦,不對,用通天術更簡單!”

2、“如果能走在這片大地上……”

快來吧奔騰電腦/就讓他們代替我們思考。

或許我們可以再回到剛剛提到的藤林秀麿的演示。

即使開發者能夠用2D《塞爾達》來演示《曠野之息》的謎題機制,但像素圖形無法再現的是謎題與謎題之間的連接方式,也就是開放世界的配置(configuration)。

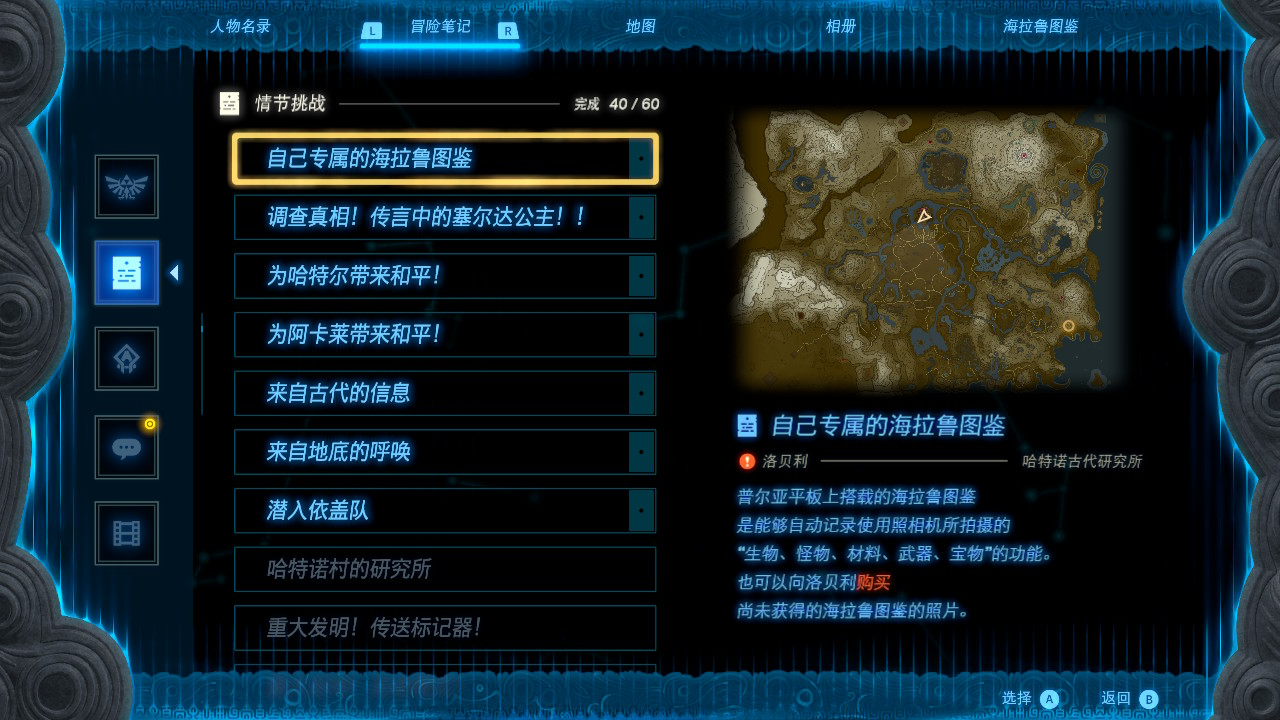

作為近十年才逐漸興起的遊戲品類,開放世界遊戲的出現要歸功於硬件和圖像技術的革新。就像盧米埃爾的“會動的圖像”(image mouvante)和梅里愛的“電影”之間的區別一樣(原話來自吉爾莫·德爾·託羅),我們的確可以將電影還原成一張張會動的圖像,但電影之所以是電影,就在於圖像之間的接合方式是有機的;而如果我們將開放世界遊戲的各組成部分拆開來單獨審視,勢必會發現無論是神廟、據點討伐,或者“冒險筆記”裡記載的各類小任務等等,其實都是以往便有的遊戲類型,比如找“呀哈哈”可能要求對準靶心射箭(第三人稱射擊),比如路上的一個人會拋出一句謎語,裡面藏著寶物的所在地(文字解謎)……

從這個角度而言,開放世界可以稱作“由遊戲組成的遊戲”,它的雛形是小時候玩的“64合1”卡帶,包括被戲稱為“4399合集”的《瓦里奧製造》系列,便可以看作是用一個一以貫之的主軸將許多款短時長的小遊戲串在一起的64合1,但它們之間的配置方式可能僅僅是在選關界面上的並列或遞進關係,要藉助外在的力量(屏幕前的你點下“select”)才能完成從一個遊戲到另一個遊戲之間的過渡。我們如今在很多所謂的“開放世界”遊戲裡看到的清單項設計可能不會跟64合1相差多少:系統派發一系列的“到A地擊敗10只怪物”、“到B地找某人”給玩家“消費”,一切都一目瞭然,玩家的“自由”僅僅在於他/她是否要執行、何時執行清單上的每一項任務。

但開放世界遊戲之所以“開放”是因為它在此基礎上變革了人機互動的關係,在《王國之淚》裡,一開始接到的只有一個不知如何達成的“主劇情挑戰”,其他所有的任務/子游戲都需要玩家自己發掘,而且兩作開放世界《塞爾達》極少在地圖上用問號標明目標所在地,更多是採取“我看到馬朝北方走了”等等的含混指涉來引導玩家。開發者不希望我們成為單義性的俘虜(從當前所在地往標號走的機械運動),而是鼓勵我們踏上一座又一座的多義性之橋——在前往“北方”的路上我們可能會看到面前有一條三頭龍(很猶豫要不要跟它決一死戰),左邊的山上有一座鳥望臺(“啊,要不先去開塔”),與此同時神廟感應器在嗡嗡叫……玩家的單一行動同時與多個節點相連,電子遊戲成為一個高明的、不僅停留在字面之上的“謎題機器”,此處的“同時性”與64合1裡每個遊戲同時擺置在玩家面前以供選擇的“並列性”迥異,並不是單對單的符合論關係,而是始於模糊的指涉、間接的提及,隨後發散成無數預料之中或意料之外的終點,而終點又變成新的起點,一切只是為了令玩家在探索的時候不會有束縛感,儘管從事後看來,我們依然可以說多義性是有限度的,“去北方”的結果是一對多的符合論關係,但我們的林克處在永恆的偏移之中,他有終點,但沒有“那個”終點,他不知道自己的終點。在《曠野之息》和《王國之淚》裡,我們一次又一次,重複體驗到世界的無限性,這片大地的無限性。

當我用自制的小船載著NPC穿越河流。

特別是在《王國之淚》裡,林克除了自己的初始能力還能借用幾十種一次性的左納烏裝置。在某種程度上,或許可以說《曠野之息》裡的簡潔(僅僅用四種能力和世界的物理/化學特性便能攻陷一切謎題)變成了《王國之淚》裡看似的“贅餘”,比如我自己在100小時的流程裡常用的只有其中一半不到的裝置,而其他的“玩具”,例如只能煮一次的便攜鍋,在我的遊戲習慣裡幾乎不會用到。但當看到眼下最時興的是用便攜鍋造載具的時候,我便想可能所謂的“贅餘”反映的是在遊戲設計層面對玩家個人習性的包容,同樣造一輛車,有人傾向循規蹈矩,而有人則傾向於打破慣例自己琢磨,兩者之間並無高下之分,但顯然,《薩爾達傳說》的開發團隊能夠容納異端者,對我們而言是“整活”,對他/她們而言則是玩家創造力的象徵。

用便攜鍋和小輪胎造出的車,海拉魯最強載具。(B 站有很多相關視頻,我選用的是“lolo今天玩什麼”的視頻)

在《王國之淚》裡沒有了傳統《塞爾達》裡常見的卡關,取而代之的是“逃課”的普遍化:林克們不是在利用程序裡的bug來逃課,而是在程序的框架內用“標準答案”以外的方式向開發者作答。開放世界《塞爾達》與我們的現實世界共享同一套物理/化學法則,玩家可以藉助自己在日常生活中的經驗來操作林克,操作“我”在數字世界裡的替身(supplément)、假體(prothèse)。遊戲成為一種記憶銘刻(inscription),我們作為人類的歷程都被銘寫到外在於自然身體的電子遊戲裡,轉化成林克的動作:“這個形狀應該能卡住吧……”(沒有說出來的話:在日常生活裡是能卡住的)、“能夠用火龍頭融冰嗎?”(沒有說出來的話:小學生也知道冰會被火融化)、“我不知道這裡什麼意思……但我可以把球疊在一起爬上去嗎?”(結果真的可以!)在《王國之淚》裡,人類記憶能夠順暢翻譯到虛擬世界,而且跟在現實裡一樣在面對困難的時候有多種解法,我們作為人類的經驗越豐富,我們作為林克能想到的解法也就越多,《王國之淚》在兩個世界之間開闢出了一條奇妙的通道。

無疑,開放世界是技術進步的新生兒,林克的經典形象之所以是綠色的是因為能夠節省圖像處理資源(可以與植被一起運算),而穿上英傑服的林克可以在“天空-地上-地底”的無縫地圖裡穿梭,每走幾步都能發現新的目標。以上所說的多義性、“逃課”等等也只有在沒有明顯關卡邊界的開放世界裡才得以可能,否則用通天術——據開發者所說,它一開始只是一個用以節省時間的debug功能——穿越天花板之後卻發覺根本逃不出洞穴的時候該有多沮喪?但《王國之淚》不會給玩家這樣的沮喪感,我們在其中廢寢忘食,因為根本找不到一個可以中斷的節點:玩家永遠處在探索的過程之中,開放世界將“搜尋遊戲”的過程數字化,並且將子游戲的結果歸檔為玩家在“大遊戲”裡的進度,在《王國之淚》裡每走一步都是有意義的,探索一個洞穴或者一個神廟不會有任何負面積累(“今晚打排位又掉分了……”),單單是探索和閒逛不會令人著迷至此,我們必須進行“有意義”的探索——對林克而言、對所有我們在數字世界裡的替身而言,“意義”便是能力、裝飾品等等的積累,或許,《薩爾達傳說:王國之淚》是百裡挑一的、真正可以冠以“世界”之名的電子遊戲,我們在異彩紛呈的世界裡尋找意義,並獲得比我們想要的更多的意義。