近期圍繞“艾爾登法環any%無限制速通”產生的很多爭端,在我看來,或許正是因為觸及到了“遊戲”的本質,而顯得如此突出。為何在速通(speedrun)中,“規則”如此重要?為何不應該開掛?又為何速通允許利用遊戲內的bug?“《觀賞性》”是什麼?什麼叫“《體現》遊戲《魅力》”?這麼玩,還有沒有“《意義》”?

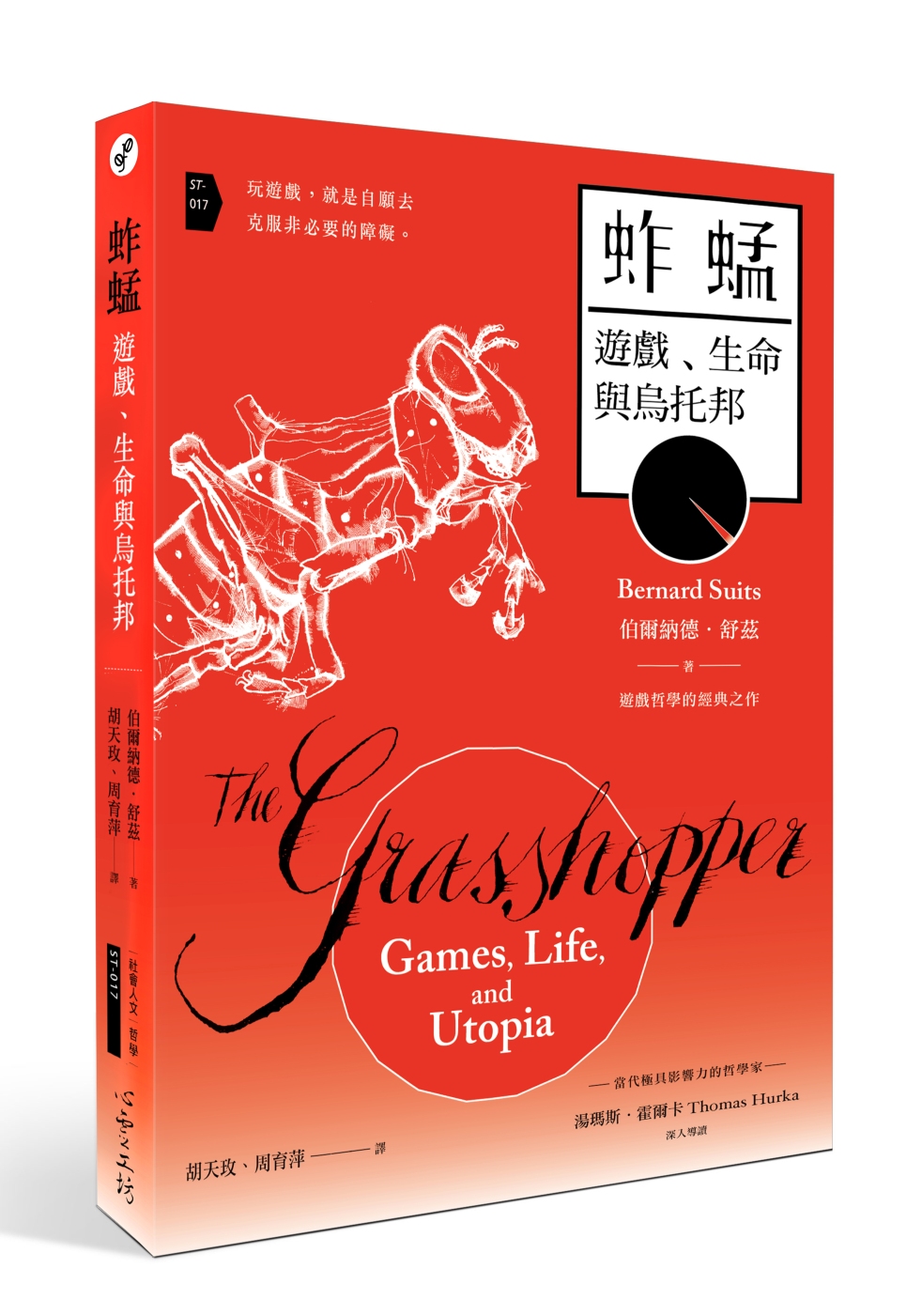

有感而發,我將在接下來的行文中,結合《蚱蜢:遊戲、生命與烏托邦》(The Grasshopper: Game, Life, and Utopia)[1]一書,聊聊這些問題。也算是為這本書,寫下我的讀後感。換而言之,這不是一篇嚴肅的哲學論說,也不打算成為一篇嚴肅的哲學論說。大可以認為,我只是在說“胡話”。

我假定本文的讀者都是遊戲玩家,至少對所涉及的遊戲有一定的瞭解,看過速通視頻,並且具備一定的哲學思辨能力。當然,受限於作者對於速通也僅僅是偶爾看一看的觀眾,在遊戲上也接觸得不夠多,哲學能力同樣有限,歡迎提出意見,相互交流。

一、我們可以如何理解遊戲

首先我們需要注意,本書成書於1967年。換而言之,作者伯爾納德·舒茲(Bernard Suits)[1]本身所談的遊戲(game)尚未包含電子遊戲(vedio game)。作者將體育乃至競技體育歸類到遊戲本已是一個大膽之舉,那麼於其後方誕生的電子遊戲能否完全適用於作者的定義?這是有待身為讀者的我們去思考完善的問題。但在那之前,還是先去了解一下作者的定義。

作者在第三章中,通過建構“工作”(高效率地達成目標)的反命題,直接拋出了第一個可能的關於“遊戲”的定義:玩遊戲即是通過低效率的方式達到目標。為反駁“玩遊戲就是為了贏”(也即達到目標),作者所舉的例子為打撲克。

撲克遊戲中,贏家被規定為結束時手上的錢比開始時多。然而,如果遊戲僅僅是為了達到這一目的,那麼在中途讓對手還錢,甚至是勒索對手,會更快的達到目標,但這顯然不會讓你被視為這場撲克的贏家。你必須在撲克牌的規則下贏錢,才會讓你最終成為贏家。同樣地,儘管高爾夫的勝利條件看起來是讓球進洞,但直接用手拿著球放到洞裡也不算數。然而,如果“低效率地達到目標”真的是遊戲的本質的話,那麼我們應該在一場高爾夫中漫無目的地揮杆以延緩球進洞——這恰恰走到了高爾夫的反面——高爾夫的勝利條件事實上是“通過最少的揮杆以讓球進洞”,而“通過最少的揮杆”就形成了一種“規則”(rule),也即是對達成目標的方法的限制,而被限制的方法是最高效率的方法。因此,我們必須更改我們的定義:玩遊戲是在規則內達到目標。當然,這也僅僅是一個暫時的定義。

換而言之,遵守規則本身也是玩遊戲的目標之一。作者從而將那些在參與遊戲之前即可描述的目標與遊戲目標(the lusory goal of a game)相區分開來,前者被稱為“前遊戲目標”(the prelusory goal of a game),例如讓球進洞、結束時的錢比開始時多。這就為我們很好地說明了“作弊”(cheating)其本身為何已構成對遊戲的破壞。通過規則與目標的動態平衡,我們可以勾勒出四種遊戲參與者:

- 玩笑者

- 欺騙者

- 破壞者

- 玩家

“玩笑者”僅僅是在規則內行事,卻對遊戲的前遊戲目標缺乏熱情;“欺騙者”希望達成前遊戲目標,但僅僅是在表面的遊戲規則之下。而“破壞者”對前遊戲目標和遊戲規則都同樣不在乎。而“玩家”則同樣重視規則與前遊戲目標。這些準玩家與玩家的界限不是絕對的,當一起遊玩的人都認可變更前遊戲目標,或者互相坦白、放寬規則,甚至一致同意更換遊戲時,這些準玩家也可以轉換為玩家。

規則如此重要,因而規則本身不能是任意的。太寬的規則會使得遊戲缺乏激情。而太過嚴苛的規則會使得遊戲成為不可能。規則更不可能是康德式的絕對命令,而是經過玩家自發認可的、僅在特定情境下生效的、可退出的規則。進一步地,規則被分為建構規則(constitutive rules)與技術規則(rule of skill)。前者與前遊戲目標有關,是對特定的達到前遊戲目標的遊戲方法的禁止,也就是上文所談的規則。而後者更接近於一些評判標準,而不是真正的“規則”——也即是如果達到了這些技術規則的要求,會被視為“玩得很棒”、“高手”;反之,則是“菜鳥”、“技術感人”。遊戲態度(lusory attitude)由此被定義為:“接受建構規則,只是為了讓因接受規則而成立的活動得以進行。”

至此,我們已經大體勾勒出了“遊戲”的輪廓。直接用作者的話說好了:

玩一場遊戲,是指企圖去達成一個特定的事態(前遊戲目標),過程中只用規則所允許的方法(遊戲方法),這些規則禁止玩家使用較有效率的方法而鼓勵低效率的方法(建構規則),而規則會被接受只是因為規則讓這項活動得以進行(遊戲態度)。或者,用一種比較簡單,也較易於陳述的說法:玩一場遊戲,意味著自願去克服非必要的障礙。

二、對回答速通相關問題的嘗試

在這一框架下,則可以嘗試對開篇的提問分別給出回答。

為何“規則”如此重要?因為“規則”是使得遊戲之為遊戲的重要因素,我們無法想象一種無規則的遊戲,也無法真正地遊玩一種無規則的遊戲。“無規則遊戲”的所有可能,要麼是不足以稱為遊戲,要麼只是表面的無規則[2]。速通的目標看似是“快速通關遊戲”,然而使用作弊工具直接彈出結局動畫(如果可以的話)顯然不會被認為是完成了速通。速通真正的目標是在速通規則下儘可能快地通關遊戲,而速通規則來自於速通社群的討論和商定。既然如此,速通便是立足於速通規則之上,基於既有的基礎遊戲創造的一類新的遊戲。

而Any%正是在貌似無規則的規則中運行的,Any%無限制也並非真正的任意。通關遊戲的方法被限定在單次遊戲流程之內,而不能直接開掛到達結局,這是第一個顯而易見的限制。而速通的特點又要求“儘量快地通關遊戲”也即給出了有限的時間,正是第二條限制。這兩條就已足以使Any%成為“遊戲“。而根據具體的基礎遊戲,又會產生更多的限制。例如《艾爾登法環》速通規則中,“飛雷神”(zips)僅被允許在any%無限制這一類別中使用。而alt+F4強退遊戲更是隻被允許在Any%無限制這一類別中,用以觸發錯誤傳送(wrong warp)。除此之外的使用都被視為違規。[3]

進而,為何不應當“開掛”的答案也就顯而易見了。除了眾所周知的:在聯機對戰遊戲中,“開掛”是不公平競爭,侵害了其他玩家的權益。[4]那麼,單機遊戲呢?如果僅僅是以“不公平競爭”作為理由,那麼單機遊戲“開掛”自然無可厚非。然而,在理解了遊戲的規則本質之後,我們可以說,一旦作弊,那麼他便也不再是在玩遊戲。或者至少,他實際是在遊玩一個新的遊戲:他通過放寬規則而創造了新的遊戲。而其荒謬則在於,他卻還要假裝自己在遊玩這一遊戲。“假裝”並不僅僅是說“開掛者”將自己的遊玩視頻上傳至視頻網站博得虛名一類的滑稽事件,而是字面上的、意指他仍然裝作並未開掛的樣態,試圖以普通玩家的樣子繼續遊戲。而在一些將難度與挑戰納入遊戲體驗中重要一環去刻意設計的遊戲裡(例如《黑暗靈魂》系列),開掛這一行為對遊戲的破壞性尤為顯著。

當然,有時我們也不免去說一些廢話,假裝一下辯證。例如,如果遊戲本身對難度的設計缺乏考量,在本來的遊戲規則之下,遊戲體驗糟糕,並且難度本身也並非遊戲體驗中的重要一環,那麼開還是不開,似乎真的只能交由玩家自己決定,道德批判是無力的。而以上這些,僅僅是理論層面的批判。對於現實的玩家而言,當然不可能逾越社交界限,去強行要求他人在單機遊戲的個人遊玩中不開掛。這是毫無疑問荒謬的。

速通在我們熟知的層面上,屬於一種帶有競技色彩的遊戲方式,因此不允許開掛的理由很顯然。那麼,為什麼速通會允許利用BUG?BUG難道就不屬於廣義的開掛嗎?

答案在上文也已提及。利用BUG,或者用速通圈內更為專業的稱呼,也即利用邪道(glitch),其實在設計速通規則時,就已經設計在了這一新遊戲的規則之中。正如在一般遊玩中,我們不會說《合金裝備V》(Metal Gear Solid V)在成功標記後的透視是開掛,又或者是將《雙人成行》(It takes two)的輔助瞄準稱為“鎖定掛”。並且,在速通中,使用邪道這一行為是公開的。這些邪道的發現與使用方法都是社區共享的。絕不會有任何速通玩家在使用邪道時卻聲稱自己沒有使用——而這恰恰是作弊者的所為,他們在過於迫切希望達到前遊戲目標而破壞規則的同時,又希望裝作仍在規則之下——這也是為何一個人聲稱自己利用了BUG/Glitch卻拒絕對此做出解釋時,會被懷疑開掛。類似的例子是一些娛樂向、攻略向、或者欣賞性的遊戲視頻中,視頻製作者同樣也會公開表明自己為了達到娛樂效果、為了流暢地做攻略、為了觀賞性而“開了”。觀眾的態度顯然是寬容的。最後的一種質疑是:速通者在非速通時間開掛呢?謎底就在謎面上。如果認可速通本身就是一個新的遊戲,那麼在並未進行這一遊戲遊玩的時候執行違反遊戲規則的行為,又如何了呢?

那麼,我們該如何看待《觀賞性》?《觀賞性》這一目標,實際是速通這一“遊戲”之外,觀眾提出的一項技術規則,然而這一技術規則所基於的建構規則,實際與速通本身並不相干。在無窮無盡的技術規則中精益求精,固然觀賞性極佳,進而被認為是實力的體現——可這對於速通又有何益呢?速通本已建立在截然不同的建構規則之上,技術規則因而也與一般遊玩不同。這並非是斷言兩者絕無相似,但以《觀賞性》去要求速通,仍然是一種畫蛇添足,甚至是本末倒置。技術規則與建構規則的區別,同樣也體現在普通玩家遊玩過程中的“逃課”之爭。一些激進者認為逃課與開掛並無差別——這正是混淆了技術規則和建構規則。

《體現》遊戲《魅力》的質問,看似與《觀賞性》相似,實則不同。讓我們來看看作者在第七章中反駁的由科奈所提出的遊戲悖論——贏與玩的悖論。具體來說,

這一觀點認為,玩西洋棋(玩)與將軍(贏)的需求互補且互為條件,也就形成了悖論。“贏”追求結束遊戲,並且越快越好;而“玩”卻需要延長遊戲。作者則指出,確實存在贏與玩的張力,然而兩者之間的關係並不必然構成悖論。對於一個規則合適的遊戲中的遊戲態度恰當的玩家來說,兩者的關係恰如上文所說的規則與目標,“玩”本已包含在了“贏”之中,拖延贏的到來,也只是為了更好地“贏”。真正構成悖論的情形僅僅出現在兩方實力懸殊,或者一方具有規則上的巨大優勢時——此時,我們說這個遊戲是“不公平的”。

那麼速通不能體現遊戲魅力的觀點,是在說贏玩悖論嗎?是,又不是。“是”在於,這一觀點首先對速通存在誤解,僅僅當作是“不擇手段快速通關遊戲”,並沒有認識到速通的特殊本質。他們僅僅是意外地說出了與贏玩悖論相似的、僅僅在他們的認識中存在的矛盾。而“不是”則在於兩種矛盾之間在事實上只是一種表面的相似——贏玩悖論的存在顯然必須是同一遊戲中的。速通所能體現的遊戲魅力,也要藉助速通規則為我們所理解。例如遊戲內存在重大漏洞使得玩家可以直接跳過大部分遊戲過程,這在遊戲製作者與普通玩家的視角看來,都是災難性的,然而對於速通玩家來說這卻是讓人鼓舞的、有趣的。因為在速通的規則裡,速通者可以藉此大幅度提升速通成績,甚至終結榜單。

而這就極容易讓普通觀眾發出“天問”:這麼玩還有什麼《意義》?之所以是“天問”,在於這一提問是複雜的、多義的、難以回答的,在復義之中甚至蘊含著不僅僅是否定速通,更是否定遊戲本身的力量。我所能做的也只能是回到語境中,將其拆解為多個相對簡單的疑問:這還是在玩《艾爾登法環》嗎?這還算高手嗎?這和作弊有什麼區別?這樣還有遊戲樂趣嗎?這樣有什麼價值嗎?

除去最後一問之外,其他提問已在上文得到了回答。

意義、必要、價值,三者緊密相連。在本書中,作者將價值分為工具價值與內在價值,但這僅僅是價值的兩方面,並非相斥的兩部分。借用作者的例子,木匠工作是一項工具性活動,對於木屋的存在來說具有工具價值,並且是必要的活動,也即是為建成木屋必須進行的活動。但如果有人享受蓋木屋的過程,那麼木匠工作對他而言也擁有內在價值。內在價值是私人的,主觀的。但這不代表不可共享,如喜愛木匠活的人建立了木匠俱樂部,那麼俱樂部成員便共享了木匠工作的內在價值;而是說內在價值無法直接通過外在的必要性來獲得,甚至木匠活的內在價值本身對於木屋的存在來說就是不必要的。內在價值,必須要進入活動本身才可獲得。某一活動是否有意義,即意味著是否認可這一活動存在價值。

我們會發現,內在價值似乎總是依附於工具價值存在。那麼,是否有一種活動,是內在價值重於工具價值的呢?答案是遊戲。在未進入遊戲規則之前,玩遊戲只不過是一次“自願去克服非必要的障礙”。即使是職業玩家,也必須以接受規則為前提,才能進行遊戲,進而以“玩遊戲”作為工具獲得收益。作者在全書最後一章所暢想的遊戲的烏托邦將這個問題推到了極致。在真正的烏托邦裡,物質、精神都將會得到真正意義上的滿足,連同知識探索在內的一切活動都變為了非必要活動,不具有工具價值,人們進行活動的唯一理由便只有內在價值。那麼,人們所能做的一切活動也就都變成了遊戲,將不再有工作與遊戲之分。

然而這種烏托邦的崩毀,正始於人們對純粹的內在價值的拒絕,進而聲稱,遊戲是無意義的。那麼,他們將會痛苦地發現,自己在烏托邦中的過去的生活也一併變成了虛無——儘管我們已經明晰,這種斥責是多麼合理又多麼荒謬。

好在,速通不比想象中的遊戲的烏托邦,並不會僅僅因此而消亡。而經過上面的分析,“這樣有什麼價值嗎?”的答案也不言自明。速通有速通的規則和內在價值,有速通的觀賞方式和評判標準。速通的意義必須在速通之內去評價,正如遊戲的意義必須在遊戲之內去評價。

三、在速通之後:更多的遊戲

關於速通的內容,我所能想到的,至此已經結束。當然,作者在本書中談及的遊戲內容不僅僅是以上這些。本文既然兼有讀後感的定位,那麼也想將其他方面一併談談。

從第9章反塞球開始,作者以“角色扮演遊戲”這一個看起來與前文完全不同的遊戲類型出發,對遊戲的定義試圖更加細化。這裡的角色扮演遊戲,指的是所有以扮演角色為核心的遊戲,如過家家、警察抓小偷。而為了解釋角色扮演遊戲,作者提出了“反塞球”這個比喻:只有假扮角色才能遊玩遊戲以假扮角色,正如檯球中的反塞技巧,將球向目標方向擊打是為了讓它在觸碰臺邊後回彈,向相反方向行進,重新回到撞擊點。而這個比喻也可以很好地重新將原本所說的遊戲包含在內:只有設置障礙才能遊玩遊戲以跨越障礙。但隨著考察深入,作者再次指明,事實上角色扮演並不必然要“假扮”,也即保證角色的虛假。在這些遊戲中,無論角色的真假,能持續製造回應的行為才是最佳的行為。

隨後,他又提出一種遊戲的十字劃分法:目標導向與角色導向、開放與封閉,以期填補原本定義的不足。此前的例子大多是目標導向的封閉遊戲,也即是以完成某個目標為主導,存在明確遊戲結束界限的遊戲。而上文提出的角色導向的遊戲與目標導向並不相斥,在一場角色扮演遊戲中,試圖讓角色扮演永遠繼續下去就已構成了目標。真正構成相斥的是封閉遊戲與開放遊戲。開放遊戲,意指不存在明確的遊戲結束的界限——作者所舉的例子是乒乓球對打和警察抓小偷——這在電子遊戲中好像很難想象,但也並非完全沒有例子。

《模擬人生》系列(The Sims)便是典型的不存在明確遊戲結束界限的遊戲,不論是熱衷於造房裝修的、或者是捏人的、或者是純粹的遊戲本身模擬玩法的遊玩,都近乎無窮無盡,並沒有給出任何“勝利”的標準。只有在一些玩家自發形成的新規則,如“十代挑戰”中將遊戲的結束界定為:自遊戲開始起,玩家所主控的家庭中的第十代人迎來生命的終結,那麼遊戲結束。然而,正如前文已經分析過的,這正是玩家在舊有遊戲的規則上創造的新遊戲,並不能直接等同於《模擬人生》本身。乒乓球對打的電子遊戲舉例,以我所熟知的例子來說,則是《黑暗靈魂3》(Dark Souls III)的“老狼對練”。只要兩人願意,便可以一直打下去。(而這也是玩家在遊戲之上創造新遊戲的例子)

那麼,是否意味著以目標導向的封閉遊戲為基礎討論出的遊戲的定義,就此失效了?我們還需要一個全新的定義來涵蓋以上這些遊戲嗎?作者否定了這一看法。將角色扮演情節繼續下去、保持乒乓球在空中的來回顯然也屬於保持某一特定的事態(前遊戲目標),而完全按照劇本演出和使用一臺全自動乒乓球對打機器顯然在達成這些事態上更有效率(非必要的障礙)。

作者至此徹底完成了對定義的辯護。缺憾在於,我認為這很難成為真正意義上的十字劃分法。開放與封閉遊戲的劃分頗有見地,然而目標與角色導向的劃分卻沒有遵循同樣的法則,兩者並不相斥;並且,在很大程度上,目標與角色的劃分是經驗性的——對抗、非對抗、社交、探索……如果需要的話,仍然可以不斷地創造劃分。

最後,我還想談談一個常見的觀點“玩遊戲,不要被遊戲玩”,與另一個看起來相似的觀點“遊戲而已”。後一句的含義十分明確:即遊戲是消遣,而非工作,那麼就是無工具價值的,是不值得認真對待的。這句話本身對遊戲的破壞性已在上文得到了說明。那麼,“玩遊戲,不要被遊戲玩”呢?這就不得不去考慮使用語境。在一些語境中,這只是“遊戲而已”的同調反覆;在另一些語境中,則是強調“玩遊戲是自發的”,也即是對遊戲規則的定義。改造一下舒茲他對遊戲的簡要定義,其所針對的情況幾乎就是“被迫去克服非必要的障礙”。那麼,再去生搬硬套、大談遊戲的內在價值只會顯得荒謬。這在互聯網的調侃裡更簡單:“你上班呢?”

《蚱蜢:遊戲、生命與烏托邦》,以遊戲烏托邦的破滅、主角史蓋普克斯(Skepticus)以一聲“再次相見”[5]向真正的玩家“大蚱蜢”告別終結。全書並非沒有缺憾,但其給遊戲下定義的嘗試,以及其體系框架中為解釋遊戲、理解遊戲提供的便利,已經起到了先行者的作用。相比之下,看起來花樣繁多、截然不同的電子遊戲經過哲學的考察與還原,同樣適用於來自前電子遊戲時代的遊戲定義,更是意外之喜——儘管作者與身為讀者的我自知“下定義”這一活動在哲學學界早已隨著維特根斯坦(Wittgenstein)[6]的東風被普遍視為無用功。我的困惑與抗拒,一如作者在附錄中提到的:難道我們就必須“過著一種思想受限於語言運用的生活”嗎?更多的廢話就不再贅述,遊戲的前途依然未卜。讓我們再見,再次相見!

註釋

[1] 伯爾納德·舒茲(Bernard Suits):1925-2007。他於美國芝加哥大學(University of Chicago)獲得哲學學士、碩士學位,於伊利諾大學(University of Illinois)以《杜威與桑塔亞那的美感目標》取得哲學博士學位。1957年他開始在伊利諾大學任教,1966年成為加拿大滑鐵盧大學(University of Waterloo)哲學系副教授,直至1994年退休。他主要講究體育哲學、遊戲哲學,是這一方面的權威人物。代表著作即《蚱蜢:遊戲、生命與烏托邦》(The Grasshopper: Games, Life, and Utopia)

[2] 詳細的論證在書中第五章 走遠路回家與第六章 伊凡與阿布。

[3] 詳見https://www.bilibili.com/read/cv15826478 《艾爾登法環速通規則 20220330》作者:小志Jason出處:bilibili

[4] 康德的說謊者悖論在此得到了前所未有恰當地描繪:一個PVP遊戲中,如果有相當大的人群開掛,玩家便會抱怨說“遊戲環境糟糕,無法繼續遊玩”。而倘若所有人都開掛,開掛本身也就失去了意義。

[5] 中譯本為“不要說再見,大蚱蜢,再見(au revoir)”,其中斜體的再見的原文au revoir ,是法語中較為正式的“再見”。revoir作為動詞有“重新看見;複核;回想”的含義。猜測原作者是想借此表達“並非永別”之意。

[6] 另外,這是題外話,我強烈抗議那些說金面具的思想是“高等數學”的環學解釋。柯林對金面具思想的描述是“越靠近黃金樹,老師的思考也就越是繁複。基本上嚴謹縝密,類似數學,但也不乏從中浮出放縱不羈的旋律。”金面具的最後成果“完美律法的修復盧恩”的描述幾乎就是“理性神”。金面具支線中的重要禱告“迴歸性原理”來自於“黃金律原論”,而這本禱告書被描述為“黃金律法基本主義的禱告書,記載了根本理論的晦澀的學術書”。另外,在1.00版裡,“糾死聖律”的描述中寫到“這裡提及的基本主義,是將律法作為學問看待而有的稱呼。智力才是神聖性的源頭。”種種跡象都指向了哲學。“黃金律法基本主義”這般,用邏輯、哲學思考去界定神、捍衛神、代替神制定法則,這種在虔誠者眼中狂妄,在無神者眼中無謂的行為,在近代哲學及以前不是屢見不鮮嗎?這是我閱讀《邏輯哲學論》之前的想法。而在閱讀了這本書後,我更加確信了金面具的思想更接近於哲學這點——柯林的描述與這磨人的書簡直一模一樣,我好像知道為什麼金面具的學生都離開他了!