首先跟大家說明,《黑神話:悟空》並不是這篇內容的主角。只是在遊戲發售後,我舅舅突然過來問我:“全全(我剛上大學的侄子)對《黑神話:悟空》很感興趣,你怎麼看?”十分簡單的一句話,讓我腦子先是過了超多的主站專題節目,從遊戲的敘事方法,想到其中的傳統雕塑,或是動作設計與音樂設計。但在我反覆看了

主站各種專題內容後,只能用一句“這是一款好遊戲,值得玩”來回復他,並一股腦地把視頻與電臺內容轉發到了“闔家歡樂”群。

這種情況並不是我第一次遇到了,而且不僅僅出現在我身上。在辦公室隨便拉著一個人問《荒野大鏢客:救贖2》好不好,怎麼好。大概會聽到從敘事演出鏡頭語言,一直到狩獵剝皮逛街,遊戲中的亮點肯定能一口氣全聽完。但你要讓他們強行把所有體驗彙總成一句話,那就是“這遊戲牛逼,去玩。”

這不僅出現在《荒野大鏢客》上,像《星際拓荒》《死亡擱淺》或《賽博龐克 2077》等遊戲都很難用一句話來形容我們的“玩後感”或用簡短的內容來進行完整的安利。在進行遊戲的時候,它們給了我一種完整的沉浸感。與比較古早的“沉浸模擬類遊戲”不同,現在這些作品已經能夠包含“沉浸類模擬遊戲”所探索的部分設計理念,同時加入了更多內容與元素,讓玩家可以更快地沉迷其中。也許沉浸式遊戲,這個形容詞更適合它們。

我們沉浸在哪種遊戲中?

如果你對我剛才粗略列舉的例子不太熟悉,不妨一起來聊聊,核心玩法幾乎可以概括為“送貨”的《死亡擱淺》。在遊戲推出之前,大家對於小島的“故弄玄虛”十分不能理解。甚至在遊戲的評測階段,我們在辦公室裡看bin遊玩,也不能看出個所以然,只有遊戲體驗者本身才能瞭解小島想要傳達的東西。

我能分享的,也只是遊玩的感受。遊戲發售至今,我每年總有一段時間要從頭再開始玩一遍《死亡擱淺》。我不知道我重新開始遊玩的理由是什麼,我很難將其定義。但每次來自Low Roar的《Bones》響起的時候,我總會開始專注腳下的路與遠處的河流山峰,心情逐漸平靜,也許這是屬於我的一種坐禪方式。我在每次遊戲中,都知道下一步需要送達的貨品是什麼,但還是會仔細閱讀或傾聽委託人的陳述。珍惜在《死亡擱淺》世界裡,山姆為數不多能與他人交流的機會。也許是日常的社交過於繁重,我更珍惜《死亡擱淺》所營造出的孤獨感,讓我能在遊戲時體驗短暫的孤獨,從而期待與遊戲中不同NPC的每次見面。

如果要列出一款與《死亡擱淺》截然相反的遊戲體驗,我必須端出《刀塔2》。當然,這兩款遊戲在玩法上天差地別,但我想跟大家分享的體驗,並不僅僅侷限在遊戲帶來的反饋。而是在我們遊玩時,與朋友討論的內容。在遊玩《死亡擱淺》時,我們會分享討論角色的設計,故事的走向與其背後的隱喻。在玩《刀塔2》時,我們會分享不同英雄的出裝策略與技巧技術。

在聊《死亡擱淺》時,我們分析的主體是遊戲本身,想要獲得更完整的遊戲體驗。而《刀塔2》分析的主體,則是我們各自的技術與策略,想要獲得更加精進的能力以擊敗對手。日常晚間人機局,在我看來並不是在“玩遊戲”更像是在進行訓練。或者用Bin教練常引用的一句話來說:“Don't be sorry.Be better”。

感謝Bin教練,但我還是沒學會卡爾

回到剛才的話題,我們沉浸在哪種遊戲中?在我看來,令我們沉浸的這些遊戲,往往都在講述著不同的故事,能夠讓我們體驗到不同的人生與世界。它們也通過不同的鏡頭語言或屍體敘事來從更多角度進行表達,只為讓玩家能夠在遊戲中獲得不同體驗。

除了故事,沉浸式遊戲還有什麼特點?

不知道大家還記不記得第一次玩《荒野大鏢客:救贖2》,亞瑟在搜刮戰利品的時候他真的是在“翻屍體”。第一場大規模槍戰過後我的彈藥所剩無幾,但在翻了兩具屍體後我逐漸煩躁。我不能理解為何R星要在一款電子遊戲中,加入這十分合理且符合現實情況的動作設計。但在忍住開頭繼續推進遊戲,我開始沉迷於幫派成員之間的故事,在荒野中耐心追蹤獵物等,之前看似死板的設計也逐漸讓我慢慢走進了19世紀末蠻荒西部的最後黃昏。

R星將很多過於現實的情況做到了電子遊戲中,不僅僅是翻屍體的動作。其實你仔細看遊戲中亞瑟拾取東西的動作都顯得特別“慢”。畢竟我們以前撿東西都是看著那個物品,點擊拾取,它就直接進到你的揹包裡了。但亞瑟撿東西不僅會有十分自然的拾取動作,還會根據正在移動的速度和角度在拾取物品時進行微調。大量的擬真細節我就不一一展開了,現在大家在短視頻平臺依舊能時不時刷到《救贖2》“令人震驚的細節”或者支線小故事短片。

雖然部分內容進行了適當簡化,但儘量還原擬真的場景角色行動與世界細節,令《救贖2》足以提供一種以假亂真的沉浸體驗。如果說《荒野大鏢客:救贖2》用各種細節與儘量簡潔的UI來為玩家帶來了狂野西部的沉浸感,在我看來《賽博龐克 2077》則用各種UI上的設計與演出讓玩家確信,我現在就身處夜之城。

很多遊戲的UI往往是讓大家在遊玩時,最容易感到出戏的一部分。但在2077中,我們對於未來HUD顯示技術的幻想與呈現方式,似乎被實現了。當我們在開頭被德克斯特背叛一槍打“黑屏”後進入“我心如火”任務時,不少同事與玩家都遇到了一直黑屏並伴隨時不時“花屏”的Bug。

我第一次遇到這個Bug時,以為是剛才那一槍打壞了我的賽博義眼讓成像出現了問題,頂著黑屏玩了半天。後來才發現這似乎是個Bug,但不少人包括辦公室的同事們的第一反應都以為是CDPR故意這麼設計的。當我們出現這個反應時,可以說大家已經沉浸在《賽博龐克 2077》中,接受了賽博器官的設定。

除了以上開發組為玩家的體驗做出的特殊設計外,其實玩家自己在遊戲中的選擇,也是沉浸式遊戲的重要一環。當我在高中跟朋友瘋狂聯機打怪獵P3的時候,他突然有一天跟我說,“感覺我打了這麼多怪又救了村子,但這個村子沒啥改變啊?要是能有些變化就好了。”其實他想要的是玩家在遊戲中做出選擇後,遊戲的世界根據我們的選擇做出了一些回應。讓我們體驗到,玩家在遊戲中的行為是會影響到遊戲世界的走向。

我來,我見,我選擇

在沉浸式遊戲中,我們往往是通過一個固定角色的視角或自創的角色來了解並體驗一個全新的世界。如果遊戲的情感傳遞不是很優秀,我們十分容易感覺自己就是遊戲中的一個攝像頭,以一個旁觀者的身份和角度去俯瞰整個故事的展開。所以為了避免這種情況的產生,很多遊戲會在演出中加入玩家的互動QTE或通過一些抉擇,讓我們控制的角色去按照我們的意願改變一些故事或環境的未來發展與走向。

《博得之門3》中豐富的玩家自由度在我看來就是最好的例子,我一開始用原創角色捏了一個神似《龍騰世紀:審判》中灰衛牆叔的聖武士矮人。整體的遊戲流程中,我一直在猶豫“要不要對它使用:至!聖!斬!”。在作出選擇時,往往會拷打自己的內心。不過二週目我直接走邪念,需要考慮的少了但《博德之門3》又給到我想要肆意釋放衝動與惡意的各種選擇與可能性。更別說前幾個月官方還帶來了邪念的更多內容更新,只為了讓玩家可以在遊戲中可以充分看到自己的選擇都將帶來哪些後果。

除了《博得之門3》中,明顯選項式的玩家交互方式外。最近我在《潛行者2:切爾諾貝利之心》中也不由自主地作出了選擇。考慮到遊戲發售不久,為了不劇透我僅僅舉一個支線任務的小例子。當我在某個據點閒逛時,看到兩個酒鬼邊喝酒邊喋喋不休,似乎需要有人幫他們跑個腿,我便上前搭訕。邊喝邊聊得知他倆要為一個朋友送點東西,為了報酬我就答應下來。我根據PDA的指引連續跑了兩個危險的儲藏點後,終於見到了那兩個醉鬼口中的朋友。

幾番攀談才發現,這人僱傭的兩個醉鬼根本沒和我說實。原事主交代的任務十分重要,可以關乎到一個人在禁區內的生死。說道這裡,想起我一路上塞補給的艱辛瞬間上頭。心想:你自己看錯人還把這麼重要的事情交給他們,要不是我你早晚死在禁區裡。我直接惡向膽邊生,掏槍打死了他。雖然任務失敗,但他身上的戰利品已經成為了我的獎勵。既然你自己不在禁區裡重視自己的安危,我又何必幫你擦屁股呢。

也許我在剛才的任務裡有些極端,但大家在遊玩時都可以按照自己的意願來進行遊戲並做出選擇。畢竟大家在不同遊戲與角色上帶入的心情也都不一樣,這也剛好給開發者空間,為不同的玩家打造不一樣的選項,通過這些可能性的彙總,創造出了每個玩家不同的沉浸式體驗。

他們說,不光要好玩,還要讓玩家沉浸其中

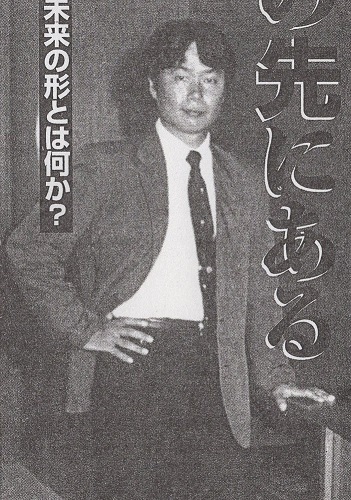

在1998年,宮本茂先生在接受採訪時談論了很多有關遊戲設計的想法與對未來的期望。他在採訪中聊到,“希望玩家能通過顯示器和手柄,自由探索人生的不同體驗”。同時,宮本茂在當時認為理想中的遊戲,是“我從未擁有過的體驗”。這與後來世界上其他開發者不約而同的創作方向出現了重合。

正如《死亡循環》或更早的《恥辱》系列,這些遊戲極大地滿足了我的好奇心,無論是劇情的方向或在地圖中尋找線索的謎題,我都擁有了能夠“自由探索人生的不同體驗”。而這些又再次印證了宮本茂在當時採訪中的另一句話“你總能聽到人們說,電子遊戲只是用來打發時間的,但如果遊戲僅僅如此,不可能流行這麼久。電子遊戲之所以長盛不衰至今,是因為它們提供的沉浸感”。

而在《死亡擱淺》發售之前,小島秀夫於2017年的採訪中也提到,“電影產業已在進行超越傳統電影的實驗,我想要在遊戲產業內部進行同樣的實驗”。他談到已經有許多成名導演開始投身虛擬現實領域進行創作,如凱瑟琳·畢格羅在2017年的翠貝卡電影節上首發了一支虛擬現實短片,亞利桑德羅·岡薩雷斯·伊納裡多也在戛納供應了虛擬現實短片。他認為虛擬現實技術是一項獨特的技術實例,將遊戲與電影從捆縛它們的框架中解放出來。不論通過模擬技術創造,亦或經由數字技術點綴,在脫離屏幕限制之前,電影與遊戲都會受到框架的限制。

而且小島秀夫特別提到了虛擬現實紀錄片,通過這種技術可以讓觀眾可以無與倫比的真實感體驗事件和故事。他們再也無需透過一個框架去觀看人物、戰場和事件,而是可以沉浸在與這些人面對面的氛圍中,直接進入事件發生的地點。對於說出“我的身體70%由電影組成”的小島來說,他也希望能將電影行業的試驗,帶到遊戲行業中。之後我們就見到了《死亡擱淺》這款極具試驗性質的作品。

而在其他的採訪內容,小島也提到了他對於電影和遊戲給玩家帶來獨特體驗與沉浸感的想法:“自電影誕生已經過去將近120年的時間了,遊戲誕生也有59年了。我們依然沉浸在洪水般以擊敗敵人為著眼點的作品之中。電子遊戲是時候實現自己的《敦刻爾克》和《勝利大逃亡》了。我們需要一款可以保有這個媒介獨有魅力與樂趣,同時亦能提供一種全新形態體驗的遊戲。此外,電子遊戲的互動特質也意味著這種體驗將比電影或任何其他媒介所能提供的更深刻。”

在未來,我們如何“更沉浸”?

電影或電子遊戲的發展往往都伴隨著科技的進步亦或是這兩種娛樂形式反過來推進了科技的發展。在08年剛上高中才初次知道英偉達GeForce產品線與CUDA時,我只是在盤算怎麼說服爸媽給家裡買個臺式機能讓我偷偷玩《魔獸世界》。並未想到英偉達在CUDA上的投入,助力了AI行業的蓬勃發展。

但在最近的英特爾活動上,我似乎看到了AI對於未來遊戲的可能性。以《無畏契約》展示的AI教練為例,它僅僅使用英特爾NPU與部分CPU算力,即可實時在遊戲畫面上生成覆蓋式的AI教練,可針對不同角色和技能進行點位訓練。這只是一個產品形態,這種遊戲內覆蓋式的產品完全可以用於更多的沉浸式遊戲中。比如在《荒野大鏢客:救贖2》裡可以覆蓋一個AI助手,回答我的某個突然好奇:“現在亞瑟他們在哪座山上?”或是“達奇口中的大溪地在當時是什麼樣的?”。

隨著AI技術的不斷成熟,也許只存在於技術分享上的大餅和我們的腦海中的幻想終有一天將成為屏幕前的現實。