古堡之心在壁爐的胸腔內跳舞。烈火低聲嘶鳴,光芒映紅了勞拉·克勞馥(Lara Craft)小麥色的深邃面龐。當她胳膊輕觸到火苗時,出於本能反應會退後打個趔趄;她稍作休整;她堅定地走入火餡之中。

“火焰卻並不咬齧他的肉,反而撫愛地圍裹住他,既沒有炙熱,也沒有燒灼。他寬慰,他謙卑,他惶恐,他明白,他自己也是一個幻影,一個別人在作夢時看見的幻影。”(博爾赫斯《圓型廢墟》)

在此我們把作夢替換成遊戲。一位擁有英國貴族血統、精通多門外語、受過嚴格格鬥訓練的女性考古學家,所接收到的玩家指示是令其在遊戲開頭就走入終結。聖火洗禮她的形象,壁爐成為她的棺槨。她死了,只不過並非死於冒險;遊戲結束了。

為什麼選擇讓勞拉自殺,為什麼玩家將她置入遊戲的原始場景中死去?勞拉身上作為冒險家的激情為何轉變?勞拉為什麼會產生懷疑自身的感覺意識,她出於什麼緣由審視自身的不真實感?

每一種玩法有它相應的結局。詹姆斯·卡斯(James P. Carse)提出世界上只存在兩種遊戲,有限的遊戲與無限的遊戲。在兩類不同的模式裡玩家敲擊鍵盤指揮勞拉的肢體,又由動作展示她迥異的性格,逐漸豐盈她的血肉之軀。我們操作勞拉,我們成為自己。無限的玩家意欲交出無數份答卷,開頭只是一種解法。無限的玩家“我”與角色達成默契,把結局濃縮進一篇久經不衰的小說裡;事實上,有限的玩家也能靠單線性質地機械推進,殊途同歸。

正如斯蒂格勒所言:“默契是慾望的律法,也是內在的,即總是非意識的,連同附加的規則,構成了生產玩家自身的跨個體化的空間、時間和過程。”無限的玩家成為了勞拉,莊園的繼承人、遊戲時間的掌握者、遊戲書寫的小說家。

“有限的遊戲是為了輸贏”,《古墓奇兵2:勞拉之家》、《古墓奇兵3:克勞馥莊園的冒險》屬於尋常甚至帶些許乏味的練習關卡,集齊五枚金盾開啟金盃、走出別墅後就能輕而易舉進入正式關卡。勞拉出走是為了向世界的寶藏遠征。她註定要捧起鮮亮的匕首,被數不盡沉船底部遺失的古代珍玩環繞。

“一個無限的遊戲是為了可以一直玩下去。”為此無限的玩家處處留心界面內的他者。書寫遊戲需要描述更多情節發展的細節,需要透過其他角色完成心照不宣的默契。委託人、考古學家、盜獵者、守衛、水手...都是劇情裡行色匆匆的一瞥,有些留下線索便銷聲匿跡,有些在交手過程中命喪黃泉。只有在這所鐵門緊閉的克勞馥莊園裡,才會找到一位能與勞拉久長相處、默契有加的角色:管家溫斯頓(Winston)。

我認為古墓奇兵系列中最值得玩的是《古墓奇兵2:勞拉之家》、《古墓奇兵3:克勞馥莊園的冒險》,封閉的建築空間提供給溫斯頓精準跟隨勞拉的可能。兩場相似的訓練模式教會玩家找到比遊戲通關更有趣的事。

現在我可以回答最開頭提出的問題,勞拉為什麼選擇自殺;為什麼速死;為什麼不再有強烈的情緒起伏;為什麼真切地懷疑自身的存在;答案都與溫斯頓相關。

不僅是勞拉,溫斯頓的形象令無數玩家疑惑不解、深感不安。無限的玩家會發現有些問題始終圍繞著與這座家宅共生般的幽靈——管家溫斯頓(Winston)才能被提出,才能獲得新玩法;就像他始終纏繞著勞拉,窺視著在座各位。溫斯頓以發出多數人認為令人不安的聲音而聞名,例如他托盤上餐具不斷的叮噹聲、不斷的呻吟和抱怨聲(這可能是由於他年事已高),成為玩家的噩夢或“童年陰影”。

在無限的玩家眼中,這也恰恰是角色的趣味、魅力、神秘之所在。他給我們留下一些疑影謎團,或許我們可以跟隨勞拉,再次加載頁面進入莊園,捋順命運的線頭。

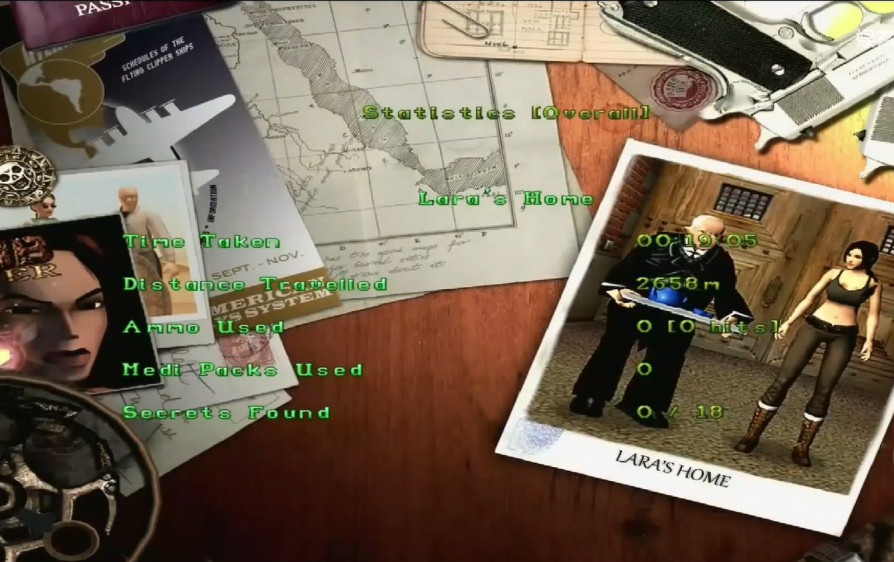

溫斯頓與勞拉在莊園內

溫斯頓何許人也?官方給出的人物生平寥寥數筆;身高 1.58m,生於 1924 年 2 月 7 日出生於愛爾蘭的Connussie(虛構地名)。二戰期間,在蒙哥馬利 (Montgomery) 領導下的阿拉曼沙漠戰役(The battle of El Alamein)中獲得勳章。在戰役中負傷後光榮退伍,回到家鄉後與父親一起在當地的莊園擔任獵場管理員。他在組織一次野雞射擊時結識了亨辛利·克勞馥勳爵,後來被特別要求調任管家。

玩家似乎沒理由對這份履歷感到不適,置身遊戲後才會逐漸覺察他頗為怪異的行為舉止;在《古墓奇兵 II》、《古墓奇兵 II:勞拉之家(Lara's Home)》中,他雙手端著托盤一路跟隨勞拉;他夢魘般的形象浮現在《古墓奇兵 II:黃金面具》的關卡“拉斯維加斯的噩夢"(Nightmare in Vegas)一章中,他一如既往地跟著勞拉;在《古墓奇兵 III:勞拉·克勞馥歷險記》裡他以與前幾部相同的方式跟隨勞拉。《古墓奇兵 III:失落的文物》、《古墓奇兵 III:克勞馥莊園的冒險》中的關卡Lara's Home被重複使用,並出現在遊戲的擴展包中。溫斯頓也會如影隨行,一如他在原初版本的活動軌跡。

溫斯頓為什麼總是跟著勞拉?我們先把這個問題放在一邊;起初玩家與勞拉的想法一致,想盡力擺脫這位麻煩、聒噪的老管家。

她開始是叛逆心性使然,也是許多玩家在遊戲裡會做的:把管家鎖在莊園廚房的冷藏室裡。這段是官方設定裡玩家可以困住溫斯頓而執行的常見程序,關上門後溫斯頓無法從中出來。為此,勞拉得先走到廚房,進入冷藏室的冰箱後,在一排排懸掛的硃紅的凍肉旁邊等待溫斯頓用遲緩的雙腿踏進門;然後迅速跑出去,單獨留下他,按下房間外壁的按鈕再次關上門。冷凍室告捷,雜音清淨。

冷藏室玩法

這場遊戲告一段落。玩家鬆了口氣,勞拉也打算先去泳池小憩。

讓我們暫時搖漾於泳池的碧水清波間。綢緞似的光澤輕柔地裹住勞拉傲人的三圍,切換不同的視角還能瞥見香豔一隅。勞拉浮潛在柔波中追憶往昔:據說克勞馥的地窖可以追溯到英國內戰時期。勞拉的祖父將其改建為防空洞,此後幾經翻修,煥然一新。推開池壁的美杜莎之門浮雕會出現一條密道,啟動開關後會升起金色的魚尾獅噴泉。羅伯特·奧特曼在《三女性》中把鏡頭搖到女巫作畫的泳池瓷磚上,畫面的主題也關及神秘的中東幽影,凱·尼爾森(Kay Nielsen)筆下的皇親佳麗。而遊戲泳池裡出現的馬賽克拼貼瓷磚,是基於她母親的一幅畫作繪製的。(E. E. Knight 關於古墓奇兵的小說《The Lost Cult 》也參考了以上兩段遊戲背景)9歲的勞拉也是在一片湛藍中失去其母的:母親帶她前往尼泊爾時遭遇空難。

池水在亡母之慟的情感變化間變得冰冷徹骨。哪怕勞拉不曾想起不幸,也會因為在莊園無所事事而心生倦意。“把地球上所有的財富都用來滿足他,讓他沐浴在幸福之中,直至頭髮根:這個幸福表面的小水泡會像水面上的一樣破裂掉。”(陀思妥耶夫斯基《死屋手記》)泳池涼透了...而溫斯頓還在吹冷氣!空曠的古堡,死寂的空間少了老管家的怪聲不免有點寂寞。

於是玩家調轉勞拉優美的背部曲線,再度拉開冰凍室的門閘。把手無縛雞之力的老頭塞進冰箱這件事過於殘忍了。別說勞拉,一個經營肉鋪的幫派分子(見《黑道家族第一季》中肉店學徒克里斯托弗在場殺的也只是個年齡相仿的人)或灰產大亨(見《廚師、大盜、他的太太和她的情人》中反派的手下把年輕的犯事者拖入冷藏肉類的貨車車廂)都不會行諸類惡行。冰箱是關係防腐調節的溫床,對於行將就木卻是不朽之身的老者來說構不成威脅。

受影響的是他蒼白雙手還虔誠地端著的深青花藍色的杯碟,裡面的液體想必覆上一層霜凍。可是溫斯頓的茶壺裡究竟裝著什麼呢?如果只是個如同擺設的空器皿...

倘若器皿中沒有裝液體,整個遊戲將逼近盛大的空無。世代相傳的美名,奇珍異彩的豐饒,經天緯地的博學,只是為了將這份無意義的空寂推向高潮。西安匕首(遊戲中寶物名稱)的寒光都無法與托盤的光澤媲美。杯中空無一物卻豐盈有餘,溢出的組合是荒誕與虛無的濫觴。溫斯頓的形象毫無美感,他的身份可有可無,他的行為毫無徵兆,他的動機高深莫測。他不解釋只沉默;不改變卻堅定;有序地機械跟隨為玩家的行為創造了無序。勞拉和玩家一樣困惑,無從拿起他手邊的杯皿與之互動。他好像是遊戲運行中一個顯而易見的缺陷、不和諧的殘次品,多餘的累贅之筆;卻自得其樂。他像一個幻影,只存在於真空的透明圖層之間,作為信號屏障的作用不斷干擾玩家。

他是一個虛空的形象也將永遠置於虛空之中,甚至在冷藏室的禁閉都是勞拉或者我們的幻覺——不要自得於略施伎倆便可請君入甕,因為“困住”不代表“消除”;就像無期不代表死刑。溫斯頓依舊存在,玩家的把戲是他一段中場休息時間的調劑。只要勞拉還會靠近廚房,就無法對冷藏庫玻璃窗後鬱悒惝恍的目光視而不見。不打開這扇門,勞拉的結局毫無懸念,度過一段消遣的時光後離開別墅。可見識過無限的玩家是不甘心把書寫到此的無限遊戲改為有限的。

勞拉把溫斯頓從冷藏室釋放,一同走過廚房邊的餐廳。餐桌上擺放著色彩繽紛的水果和包裝明麗的燕麥圈只是背景板,鍵盤上沒有勞拉攝取食物指令鍵。飲食起居、生活瑣碎是一款以冒險為主題的有限遊戲本該忽視的環節,嗅覺和味覺總是缺席。在有限的玩家眼中,它們反向弦撥了觸覺、視覺、聽覺體驗的敏感神經:從勞拉冒險飛簷走壁、遍佈性感符號、覺察聲響異動中體現。而在無限的玩家眼裡,與五感相連的問題會被提出。

溫斯頓托盤上立著的、不斷震動的深藍色杯皿裡裝著什麼?(空杯的假設在上文業已提出)是毒物嗎?勞拉是否嗅到異味,所以拒絕使用杯碟?

溫斯頓的外貌集德國表現主義顯著特徵之大觀;前頂幾近全禿,花白眉發的線條如木刻版畫般短促,眼白神似《諾斯費拉圖》中的吸血鬼;下眼瞼在漲紅的面色襯托下泛起幽藍。嘴唇乾癟地抿成一條縫,似乎這個器官從五官上被潦草抹去,一筆勾銷。黑色的燕尾服像襁褓般滑稽地罩著他(像個倔強的嬰兒),露出內裡的白綢襯衫、袖口和黑色領結經年不變。

不免令人聯想,這幅出於珂勒惠支之手的版畫下是否藏著一位天才、瘋子、怪胎,狂人?溫斯頓的樣貌與史蒂文森著作《化身博士》裡學識淵博的傑基爾博士(Jekyll)形象存在較高的相似度。書裡博士投入畢生心血研製出一款可怕的藥劑,能夠使自己化身為海德(Hyde)先生。他將自己的邪念和惡意植入海德先生的頭腦中。從此分裂為白晝行善與晚間施惡的雙重形象;最終走向毀滅。這位科學怪人和歌德筆下的浮士德相似,都是被魔鬼誘惑的受害者。榮格列舉過兩種原型,“人格面具”(persona)與“暗影”(shadow)。管家沉默可怖的面孔,猶如套上一副陳舊可怖的面具。人格面具裝點本我或超我展示出來的角色行為。暗影則是人類心靈中難以面對的月之暗面,屬於不符合理想自我而在人格發展中被拒絕的一切。暗影被製為甜蜜的毒漿摻進特製的杯壺,時刻誘惑著勞拉做出選擇。

溫斯頓先生在勞拉眼前呈上月之蝕相的藥劑。在外智勇雙全的冒險家勞拉一旦回到內心深處——這座蘊藏童年潛意識的夢幻城堡,不免敗走於象徵之物。

在20週年特別發行的《古墓奇兵:崛起》擴展包《血脈相承》中,披露了更多年幼勞拉與溫斯頓相處的細枝末節:

勞拉下西洋棋總是走先手且從未贏過溫斯頓;“你應該好好享受過程,不要急著想獲勝。...你不應該在棋盤上小看我。”他的對弈棋風有條不紊,與遊戲中吐字不清的怪誕形象判若兩人。過去溫斯頓臉上時常掛著笑容。他總會把糖果藏起來,留下便條讓勞拉去找。時光荏苒,“——糖在風中無力地散開”(理查德·布勞提根《在西瓜糖裡》)溫斯頓卻變成了一板潮溼、粘稠、笨拙的糖塊。一旦沾及就會因為糊精的化學性質而變得如糨糊般棘手。過去西洋棋她從沒有下贏過溫斯頓,現在也難擺脫他的跟隨。在這場貓鼠遊戲裡,勞拉總是輸。

一塊金屬色的托盤橫亙在她與雄心勃勃的世界之間。邪惡的毒素從糖漿中緩慢分離,逐漸起效。焦急的目光對視空洞的眼瞼;哪種光線容易受邪惡影響?由他人、他物反射到自身的冷光,都向內穿透了“否定的自我”(disowned self)。

勞拉甚至與溫斯頓的捉迷藏遊戲裡也沒有贏過。一天早晨,自己想進母親的房間卻被管家攔住,她發了火,決意報復。報復成功後不久,管家也找到了躲在庭院裡的勞拉,並向父親寫信數落他女兒的不義之舉。他知曉她躲藏的每個地點,並且察覺到她這次真的不想再被找到,且情緒糟糕透頂。她被找到時眼角閃著淚光,她希望知道真相,或者見到父親。

勞拉了解花園內每一個隱蔽的躲避點,溫斯頓亦然。所以最好的辦法,是在花園裡殺死他且不引人矚目。殺死溫斯頓就是殺死童年脆弱的自己。銷燬20年後的信件,與殺死20年前的自己是一致的。她決心除掉溫斯頓。這次可不再是冷藏室的小把戲。

“有限的玩家在界限裡玩”,古墓奇兵系列的地圖遍佈四大洋,勞拉引導我們從威尼斯划著貢多拉一直飄曳到帕特神農廟;勞拉欲探南極的隕石洞穴,不料飛機降落時陷入斷裂的冰層,第七大陸遇險求生的篇幅徐徐啟幕。(南極洲也是唯一一個勞拉沒有留下屍體的板塊)遊戲界面的空間或人類活動的場域地球可被簡化成七種顏色標註的七巧板,遊戲設計向玩家投擲絕不改變偶然的骰子,玩家追隨勞拉旋進彩虹之間。

“無限的玩家把玩界限。”空間有限,時間無限。空間具有欺騙性會隨著地圓說把人旋迴原地而造成記憶的眩暈和混淆,而時間的無限分岔則通向無數空間的出口。“時間有無數序列,織成一張不斷增長、錯綜複雜的網。”在無盡的遊戲裡,我們引入博爾赫斯來參觀勞拉家精心修葺的花園。“什麼情況下一部書才能成為無限。我認為只有一種情況,那就是循環不已、週而復始。書的最後一頁要和第一頁雷同,才有可能沒完沒了地連續下去。”(博爾赫斯《小徑分岔的花園》)無限的書與無限的遊戲是同理的。

走出葳蕤滴翠的迷宮,就到了戶外障礙訓練場(Assault Course)。勞拉在這爿黃土沙礫間拿起預先藏好的一把手槍。

“在大部分時間裡,我們並不存在;在某些時間,有你而沒有我;在另一些時間,有我而沒有你;再有一些,你我都存在。”目前這個時刻,玩家隨勞拉潛行至迷宮深處;在另一個時刻,玩家穿過奇花異草,發現溫斯頓在死去的過程中;再在另一個時刻,溫斯頓從死亡中緩緩起身。他身上無數被子彈穿透的窟窿像夜空中閃耀的群星。他是一段被設置好的程序,他是一個幽靈。

園內鳥語花香,草木蔥蘢;時間以謎底的形式被剝開。也正如此刻勞拉的心境:小徑分岔的花園,即將通往每一個不同選擇的凝固時刻。她把子彈上膛射擊無數個站立的練習靶,佯裝練習實則做最後的子彈穿透測試;爆破的音節正中紅心。它們安靜而死板地斜站著,漠然地接受穿孔的命運。當她察覺到溫斯頓端著茶水的腳步聲由遠及近,嘴角揚起的譏諷弧度還能停留更久一些。

他以與前幾部相同的方式跟隨勞拉。只不過當她撿起手槍時,溫斯頓會一改舊貌,換上一件土灰色的防彈迷彩服。好像他已經提前知道勞拉的行為而做好了萬全準備。他頗具幽默感地在自己胸前掛上一個瞄準板。如果中彈,他會拿起托盤用進行防禦。在受到大規模槍擊懲罰後,他會被撞倒在地,但是最終會站起來並繼續正常的行為。哪怕勞拉瞄準的,是他始終作謙卑之姿的頭顱。

“因為時間永遠分叉,通向無數的將來。在將來的某個時刻,我可以成為您的敵人。”(博爾赫斯《小徑分岔的花園》)溫斯頓謙遜地說著,就像他從未追責過人性的罪愆。在官方遊戲設定中,他無法被殺死。無論勞拉在家中向他開槍,還是在戶外射擊場。

為什麼溫斯頓無法被殺死?勞拉或許在此處開始懷疑她作為自我的真實。如果她自身也只是這片虛空中的一道投影,遇到致命的傷害大抵不會感覺到疼痛,也不會死亡。如果死去,倒也不啻為一種解脫。勞拉決定驗證她的想法:直接有效的辦法是以身試火。於是開篇的第一幕有了合情合理的解釋。不過這僅僅是無限遊戲中的一個版本。

只要我們不讓勞拉在莊園內自殺(另一種辦法是使勞拉長時間靜止地待在泳池底部,最終導致缺氧溺亡),不按下莊園最外側鐵皮門欄邊的按鈕,只要我們在這扇門前長久徘徊,屬於勞拉和溫斯頓的遊戲將不斷上演。

“有限遊戲的規則不變”,勞拉的棕色的雙肩搭扣揹包內裝備齊全。火把、彈藥、鉤索、槍支、照明棒能點亮危機籠罩時的黑色。她狂奔、滑行、匍匐、攀緣、彈跳、憋氣來適應大自然的奇險。勞拉時刻處於緊張之中。設定中她站立時雙腿呈三角形;嚴格來說她的腿型並非完美:一雙X型腿(世界上另一個像勞拉般有名、也是X型腿的主人公是《金閣寺》的柏木)。她走路的步子沒有極限運動時來得矯健、自信,稍顯小心謹慎。就像前方失落文明中誕生的神祇隨時會徵召她的恐懼與好奇。

“無限遊戲的規則必須改變。”熱帶叢林、黃金神廟、暗影長廊、萬里長城,勞拉涉足的疆域廣博。她憑虛御風,懂得輕慢會招致死亡;她處變不驚,不想忙亂構成生存的祭品。任何炫目特技的靈活運用,不過是原初在家中訓練的變體。她在迴旋階梯間狂奔、在花園的練習場滑行、在健身房匍匐、在巨型游泳池憋氣。莊園外的世界背景圖像花哨,細節模糊,紋理重複,玩久後容易產生眩暈繚亂之感;實用的技能則與莊園內訓練並沒什麼大的區別。唯一決定性的區別,是溫斯頓的在場與否。

勞拉的管家被賦予正式姓名之前,他經常被粉絲稱為“Jeeves”,後來這個詞也成為他的官方姓氏。吉夫斯(Jeeves),是英國作家佩勒姆·格倫維爾·沃德豪斯(P.G.Wodehouse)所著小說中的主要人物。作家創作了一部分人物、場景相對固定的系列小說,其中以“萬能管家”吉夫斯最為出名。現多用來指代理想的男僕。

在斯蒂芬·金《荒原:黑暗塔3》中有一段:“聽著,”埃蒂說。“你們自己有沒有親眼見過任何一個鬼魂,吉夫斯(Jeeves)?”在小說中埃蒂是根據此人的打扮隨口給他起了這個綽號。可見身穿黑色西服、白襯衫、白領結的管家形象之深入人心。

從另外一種角度看,溫斯頓的名字也許完全配得上理想男僕的名聲。官方設定裡勞拉雙親熱衷環球旅行,無暇顧及勞拉;母親罹難後父親陷入瘋狂,踏上救贖亡妻之旅後失蹤。管家溫斯頓對她來說就像父親一樣。

溫斯頓是最早從勞拉身上看見她父親影子的人。他告誡勞拉,不要走出第三代遊戲裡的莊園,否則就是去擁抱、奔赴她父親出埃及記後近似的噩運。前方等待著她的是官方宣讀的死刑之書;註定好的死亡,命運的死亡。她會死於第四代《最後的啟示》。他已風燭殘年,日漸混沌;這也是他所能給勞拉的,最後的警示。他既然能遠瞻勞拉的命運並竭力干預(保證在自己視線範圍內能見到勞拉),不免也高矚過自己的結局卻束手無策。

溫斯頓的出場總在勞拉之後,換而言之也高懸在命運之後:他是在勞拉被推定死亡後為她舉行追悼會的三人之一。他在過場動畫《古墓奇兵:編年史》裡留下了不少鏡頭,或馳往墓地的計程車裡、播放電視新聞的熒屏前,以及在其他角色講述他們自己關於和勞拉相關的故事時,充當著重要的傾聽者角色。

年輕的女探險家聽不進溫斯頓的勸誡。不過她對自己的命運深信不疑;可久居莊園,她愈發從他身上就能望見關於因循守舊的枯朽、抱殘守缺的疾病、裝聾作啞的偽善(這是勞拉的主觀臆斷)帶來的不詳之兆。

“有限玩家渴望不朽,無限的玩家渴望不息。”勞拉是個傳奇,傳奇總伴隨帷幕落下。勞拉父親在一次埃及探險後,竭盡畢生心血想參透永生的秘密。勞拉也一直不斷追隨著父親的道路。關於官方給出的勞拉之死動畫可以追溯到1999年出的第四代遊戲《古墓奇兵:最後的啟示》(Tomb Raider: The Last Revelation)。值得一提的是,這是該系列中唯一一款將勞拉的環球旅行保持在最低限度的遊戲,除了前傳之外,整個遊戲都發生在一個國家。

故事開始於 1984 年,當時 16 歲的勞拉正在柬埔寨的鳶尾花寺 (Temple of the Iris) 探險吳哥窟。勞拉跟隨她的導師維爾納·馮·克羅伊 (Werner Von Croy) 穿越該地區形形色色的陷阱,很快就到達了一個岔路口。他們可以選擇走異端之路或美德之路。無論哪種方式,勞拉都會讓克羅伊趕到鳶尾花的位置,只需同時按下兩個開關即可打開。打開地球儀後,克羅伊撿起了鳶尾花,但當它開始關閉時,他的腳踝被倒掛困在機械裝置內,地震導致墳墓坍塌。勞拉最初試圖幫助他,但當她意識到墳墓正在坍塌時離開了。

當她到達埃及神廟的出口時,渾身負傷且疲憊不堪,她遇到了自己十幾歲時的老師馮·克羅伊。良師在遊戲過程中被釋放的恐怖之神、埃及神賽特(Set)附身,轉而變向勞拉的死敵,上演了一系列殊死之搏。最後緊要關頭她不願意抓住他的手苟且求生;隨著寺廟的坍塌,遁入黑暗。

一段自由落體的時間,一束金光罩及周身,一位女祭司念禱秘咒,此時此刻我想她腦海裡或許會伴隨氣流傳來一種聲響:蒼蠅抖動身體,欲將振翅的聲音:

“我聽到蒼蠅的嗡嗡聲——當我死時/房間裡,一片沉寂/就像空氣突然平靜下來——/在風暴的間隙”“我已經簽好遺囑——分掉了/我所有可以分掉的/東西——然後我就看見了/一隻蒼蠅——”“藍色的——微妙起伏的嗡嗡聲/在我——和光——之間”

艾米莉·狄金森《我聽到蒼蠅的嗡嗡聲——當我死時》

如果說死亡儀式是以其神聖性而存在,蒼蠅此類不潔的食腐動物意外打斷死神佈道的莊嚴,是一段不合時宜的荒誕插曲。如果在家中發現一隻嗡嗡作響的蒼蠅,必有一場惡戰。《絕命毒師》用一整集的時間講主人公與蒼蠅鬥智鬥勇,遊戲裡玩家把溫斯頓關在冷藏室,也僅僅只是為了徹底消滅災厄盡頭的聲音。文明的社會不會穿插令人困窘的特效音,而斷斷續續的怪音就像一記冷笑。

女伯爵的雄厚家財無需細說,管家自會打點好一切。蒼蠅令人厭惡的古怪音節和管家在莊園裡此起彼伏的動作音效有其相似性。這類聲音並不可怖,正如勞拉書房播放的古典唱片,都只是被嵌入的、來回擺動的聲波,預設的背景音樂。不是悠揚婉轉的曲調才算仙樂暫明;嘈切錯雜的聲音也意蘊深遠。

作為玩家、作為勞拉,我們都厭煩同一類令人不適的聲音,這是社會制度與現代文明為人類聽覺功能精心濾選的完美結果,它分隔的是隸屬自然的呼喚與尊嚴。喋喋不休的抱怨聲、餐具因雙手顫動而不斷顛簸發出的叮噹聲,器官退化而無法自控的打嗝聲,迷醉的呻吟與失意的沉吟,玩家之所以視之為噩夢,是因為我們聽到以強迫、年老、疾病、粗鄙為代表的惡魔在莊嚴肅穆的古堡流連忘返,用優雅而古老的方式為我們的恐懼彈奏消極的安魂曲。我們會把它們暗中與羞愧、死亡混淆在一起。

恐懼的聲音是一例事先張揚的傳染病,潛在的被感染者會不自覺誇張化自身的癥結,誇張攜帶者的威力。在勞拉的冒險過程中,玩家能聽見戶外勞拉過程中的喘氣聲也愈發頻繁、急迫,逐漸變得無序、不可捉摸。勞拉的嘴唇翕動,成熟漿果般的唇色為自身女性氣質增添的幾分情色含義有限,卻也襯得節節喘息的間隔令人心旌神往;玩家根據聲音振幅的高低來分辨角色呻吟和沉吟的區別。這是另一種形式的迷狂與沉醉,面對溫斯頓,玩家避恐不急;面對勞拉,玩家趨之若鶩。有限的玩家視作遊戲製作團隊故意為之的福利彩蛋,無限的玩家提出另一種假設,勞拉發出的不和諧驚恐音色可以看作溫斯頓音色的一種潛意識吸納與再度模仿、如同感染與發作的遞進關係。最後落入沉浸,成為下意識的動作模式。只不過以自由、青春、健美、勇氣為首的守護天使雕琢過莊園裡閃爍的掌上明珠,汪洋恣肆地為我們的慾望揮毫浪漫的自由詩。塞壬甜美的歌喉是為使英雄遺忘;勞拉喘息聲背後的深層連結,同樣被迷人的光環遮蔽。

正如勞拉墜落的時刻,她聽見的是真正的死亡之音。奏響她最為熟悉的死亡組曲,將是溫斯頓的一貫專長。細數與勞拉昔日相伴的老師,管家,乃至委託人,學者,寶藏獵人...勞拉從他人身邊學到的尋求之物總是伴隨著對抗與挑戰,遠多於人性的交流與接納。

“有限的玩家嚴肅”,過不了的關卡總是以勞拉的死亡被打斷,這些片段很容易被歸結為玩家的失敗而陷入反覆試煉的循環。連官方設定的勞拉之死也只是一個佯死的高潮,只為攪動玩家的心緒起伏,嚴肅的玩家拒絕接受這個結局。

“無限的玩家活潑。”無限的玩家嘲笑勞拉的X型腿讓她多了幾分忸怩作態;基於DOS系統開發,遊戲界面場景大多是模糊密集的馬賽克圖像,更別提細節;勞拉的胸部也被建模成了錐形,被玩家戲稱為“三角胸”。古墓奇兵,把後兩個字拆開,有限的玩家重麗;無限的玩家重影。不過哪怕是最嚴肅的一批玩家,也無法避免多看幾眼她匍匐幽隧時扭動的臀部輪廓,以及誇張到只有讓·保羅·高緹耶(Jean Paul Gaultier)設計的加固型錐形胸衣才能貼合的胸部曲線。

一部分時間,玩家的視野是勞拉雙腿間隙向外移動的輻射空間。透過她具備誘惑力的地帶向世界投以征服的目光;勞拉看待世界的眼光總在水平線前方,殺伐果斷;溫斯頓陰翳的目光總是斜視,無聲處的晦暗令玩家不寒而慄。世界是一個危險三角區...

成年後的勞拉在考古界名聲鵲起,時常接到突然的委託而缺席晚餐。溫斯頓會給她寫信,額外備上點心。諷刺的是,勞拉未曾翻閱過這些信件,並覺得溫斯頓這些內容是寫給自己看的。而且每封信件的末尾都會附上一句:“吃完以後,請將托盤放在外面。保重。——溫斯頓 敬上”(出自《血脈相承》)

可能真是如此。此時的溫斯頓已經產生自言自語、頻繁遺忘的先兆。他開始記不真切方才發生的事,或對主菜糕點的詳述力不從心。遺忘是心的痼疾。

患病說為不少出現在莊園裡難以解釋的現象提供了答案。房門的鑰匙為什麼可以在二層複式樓梯的交界處撿到?房間裡的古籍善本被誰粗心丟下?塑著獨角獸像的噴水池裡無緣無故落下一架望遠鏡。偌大的莊園鮮有來客;能捯飭這些玩意的,僅溫斯頓一人。

我猜想,在一段頗具溫情的時間線上,溫斯頓與幼年的勞拉總是玩著尋找家中物品的遊戲(見上文糖果遊戲),以至於後來患上阿爾茨海默症的他總是記不清勞拉的年紀,光陰的飛逝。還停留在過去的遊戲裡,時不時把莊園裡的物品位置打亂;他的腦力恐怕難以繼續西洋棋的對局;沉默直至消失的嘴角偶爾會泛起一絲笑容;每次走過莊園西側的廂房(他過去曾多次勸說勞拉父親別因亡妻之痛而封鎖廂房)還會放慢腳步,輕輕嘆息。而勞拉不忍心打碎管家對往昔時光的追念——追隨勞拉的腳步是追思自己人生的倒影。一位恪盡職守、忠心耿耿的出色管家把自己絕大部分的生命奉獻給這座輝煌壯麗的古堡;她儘自己所能無限地推遲叢林冒險的時間,陪著他把這段記憶的內容無限地玩下去。

“有限的玩家花費時間,無限的玩家生產時間。”當溫斯頓再次端著盤子擋住勞拉去路時,勞拉深邃冷峻的眉眼變得柔和,宛若在城堡中玩耍嬉戲的女童。她作為一款冒險遊戲的主角,本該是刀山劈開的寒光雪蓮,火海綻放的旋刺玫瑰;此時此刻卻被玩家培育成了比溫室嬌花更為嬌弱的品種。

她在城堡的露臺上日復一日做夢;紅褐色的頭髮,飽滿的雙唇,刀鋒般深邃的眉眼。她並非極目遠眺,望穿秋水;她只做夢。溫斯頓在她身後站了一整天。不和諧的雜音被風吹散到更遠的遠處,或在電閃雷鳴間凋亡。

她在圖書室日以繼夜朗讀:“因為臨近死,人們再也看不見死,凝神遠望,或許以偉大的動物的眼光......或一個啞寂的動物,它仰視,平靜地穿透我們。這就叫命運:相對而在,別無其他,始終相對。......我們就這樣生存,永遠在告別。”(里爾克《杜伊諾哀歌》之八)清音宛轉,幽冥般的怪聲會被純潔的莊嚴覆蓋。

有時她也會厭煩見到溫斯頓,獨自一人思索命運的沙漏是否到達加快翻轉的時刻。

她在城堡高聳的幾座黑胡桃木水晶燈上來回跳舞;好像她已經在黃銅鑲嵌的燈座上住了千年。吊燈到地面的高度足以隔絕溫斯頓小動作的聲響。她像是在人造光源中誕生的燈上女爵。她鳥瞰整座莊園的佈局,會因世代相承的傑出設計手筆頻頻頷首;她俯瞰陳設裝潢就能瞥見溫斯頓。他像一枚黑色的劉易斯西洋棋子,背部佝僂神色驚詫;舉棋不定;孤獨的人——失去了對手;異鄉的人——忘卻了歸途。

我們把目光轉向溫斯頓的家鄉:一處虛構之地。Connussie是溫斯頓的出生地,他和妻子住在那裡。村莊當地的神父布拉姆·帕特里克·鄧斯坦 (Bram Patrick Dunstan) 在作為宗教使者旅行回來後,也會抽出時間拜訪他的朋友溫斯頓。1982 年 4 月 23 日,由於溫斯頓和他的妻子家中被洪水淹沒,勞拉去溫斯頓和他妻子那住了一段時間。

這段時光顯現出她越演愈烈的好奇心。勞拉偷偷登上芬尼根神父的船,而帕特里克神父正在乘坐這艘船調查附近島嶼發生的奇怪事件。惡魔興風作浪,勞拉和帕特里克神父會發現自己的行為極為冒險。最終他們還是返航回溫斯頓的住處,喝上熱茶。

黑夜皎然,孤月空明。故園風雨、羈旅憂思化作盞壁浮沫的絮語。年僅14歲的勞拉(人物設定出生於1968年2月14日)在經歷星辰與大海的翻覆後顫抖地用手端起的那杯茶,唇齒無言卻被自然的尊卑、外置的死生浸潤。

溫斯頓也首次在勞拉身上隱約見得她父親的背影。名為宗教的聖泉從壺嘴淌下——神賦的水滴,與接受命運之源或洗禮相關。一種神聖的儀式...它是一個開端。

而管家溫斯頓的記憶,也被藍色的茶壺攫住了。他會記得那天屋中因斷電而燭光搖曳,自己託著藍色的茶壺走向坐在桌旁驚魂未定的勞拉。

此時燈上的女爵並不知曉,二十年後克勞馥莊園的水晶燈將黯淡無光,燈座闌珊,蛛網塵封。她會與惡戚官司纏身,重返家園尋找父親手寫的公證書。在尋找鑰匙的過程中,她發現整個莊園有一條縱橫交錯的家僕密道。難怪溫斯頓總能神出鬼沒地顯現在她身後...一個永恆的幽靈吶,久到從這座古堡尚未動工的時代,就埋下了同一條伏線的幽影。

至於她的打扮也與今朝全然不同:不再是薄荷藍綠色無袖背心與熱褲、腿環的固定搭配,也不似千禧年的自己會趕《駭客帝國》(1999)的時髦著一身應景的黑色緊身反光皮衣;她將會穿的是以頹廢、反叛、邪魅為招牌的瑞克·歐文斯(Rick Owens)式的機能風格裝束。(注:此設計師偏愛灰色)——從相對的角度看,過於浪漫、現代化了。可誰又能要求一款跨越了五分之一個世紀的遊戲作畫風格、社會反響和審美趣味會一以貫之呢?

歷代勞拉形象

在無人打理的宅院內,她會找到不少管家所寫的信件。其中一封信的內容講述了他被年輕的勞拉鎖在冰箱裡長達一個多小時的故事。那天早晨,勞拉想進母親的房間卻被管家攔住,她發了火,決意報復。後來,管家又花了一個多小時才找到躲在庭院裡的勞拉。他知曉她躲藏的每個地點,並且察覺到她這次真的不想再被找到,且情緒糟糕透頂。她被找到時眼角閃著淚光,她希望知道真相,或者見到父親。

遊戲的故事情節要有雷同,才能折返於勞拉的花園。

從這兒,時間又劈開新的分叉...

讓我們重新回到剛才勞拉與溫斯頓的遊戲中。最後的最後,勞拉會重新回到地面,站在溫斯頓面前。也不詰難他擋路;她就這麼站著,光潔的笑靨、挺立的胸脯,纖細的腰肢——她含情脈脈地站在溫斯頓的面前,懷著某種宗教般的激情。她只需要站在那裡如一尊女體雕像,溫斯頓就會陷入永恆的靜止。不再有言語,情節,環境,人物。莊園遊戲的時間將被無限延長。或是到電腦耗盡所有電量遁入黑暗,或是等待把時間吞噬完整的黑洞。

溫斯頓之於勞拉,亦正亦邪,亦師亦長,亦敵亦友;美德與邪念,尊與卑,生與死,都會顯影在遊戲結尾那張白邊寶麗萊相片的方寸之間。

“勞拉之家”通關後的頁面

勞拉曾以“歷史上最成功的電子遊戲女主角”的身份被載入吉尼斯世界紀錄(2006)。頒獎詞寫到,勞拉已經“超越了遊戲本身”,而成為大眾流行文化的一部分。

此係列遊戲大獲成功後,溫斯頓由於其鮮明的形象也不乏擁躉。此後的商業電影中也出現了致敬溫斯頓的熒幕形象。例如《大偵探福爾摩斯2:詭影遊戲》(2011)裡麥考夫(Mycroft)的管家斯坦利(Stanley)這個角色就借鑑了溫斯頓;他拿著一個托盤,悄悄地、漫無目的地走來走去。就像溫斯頓曾惹惱了許多玩家一樣,斯坦利只是表露出稍顯迷惘的神情就全然激怒了麥考夫。用他自己的話說,“斯坦利,你要去哪裡?!”

不同點在於溫斯頓自有去處並非隨機漫遊。那勞拉走出莊園後,她會去哪裡呢?走出莊園文明的白色壓抑之恐怖,難道就能避開恐怖本身了嗎?

伴隨她坐船穿過亨利·盧梭式的熱帶雨林開篇動畫,唯一倖存的水手向她詳述一段約瑟夫·康拉德風格的黑暗海洋之旅;他們正駛向現代啟示錄。關卡一“叢林地帶”(Jungle)的發端,她會碰上一頭死去的裸猿。此類猿猴的周身皮膚裸露在外,毛髮不算旺盛,從生物遺傳學角度上看有近似人類的基因密碼。人類學家莫利斯在《裸猿》中提到:“儘管技術在飛躍發展,人類仍然是相當簡單的生物形象...我們仍然是謙卑的動物,受制於動物行為的一切規律。”先前出現的死猴是虎視眈眈聖石的冒險者們留下的個性標本,是人性獸化的展示品。

裸猿

也正是因為在第三代古墓奇兵中出現大量動物屍體和廣泛的暴力情節,遊戲風評被害。很多玩家指責三代的殺戮甚至比二代還要沒有意義。二代的勞拉無差別掃射一群盤桓在城牆上空的黑色怪鳥(見《古墓奇兵:“西安匕首”》);在第三代勞拉通往關卡“神廟廢墟”(Temple Ruins)之前,屢次槍擊灰褐色的猿猴、橘紅色的老虎。裸猿只是走過勞拉身旁的補給醫藥箱就立即斃命;老虎的死亡多數以頭頸分離收場;人類對沿途動物的屠宰像是切割一些隨機掉落、不同顏色的俄羅斯方塊。

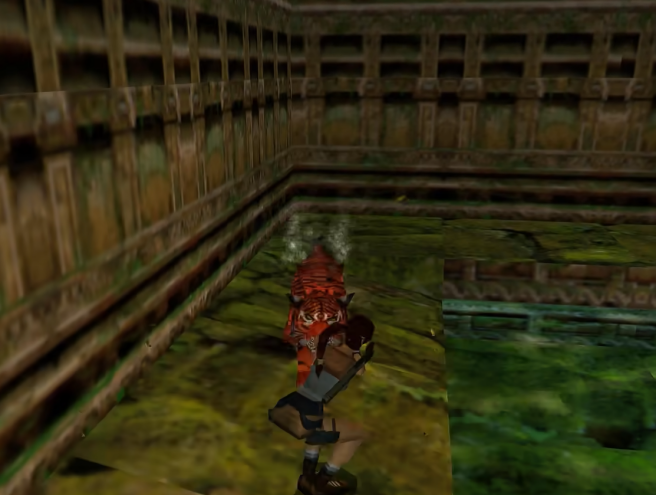

火紅色的老虎

勞拉得手聖石後,在南太平洋的沿海村莊陷入食人族的領地。路經一間竹屋,一位獨腿老兵招呼了她。他聲稱獨腿是蠻族分食所致,殘軀也即將成為供奉山神的祭品。

或許戰爭、負傷、老兵這些詞彙會讓她勾勒出年輕時溫斯頓形象的小稿...

直到他從口袋裡翻出一張走出沼澤王國的地圖。

“場地中央有一隻石頭的老虎或者一匹石頭的馬,有時候是火紅的顏色,現在則是灰白的顏色。這個圓形場地是古代被火焚燬的一座古廟,已經受到沼澤叢林的褻瀆,它所供奉的神也不再有人來禮拜了。”(博爾赫斯《圓形廢墟》)

遊戲是被神靈遺忘的疆域。讓我們倒回開篇勞拉家中的壁爐,那簇火餡之前...灰白是死亡的界面,遊戲的終結。結局就是勞拉終將死去,或香消於家廟,或玉殞於江湖;一個出於自我選擇,一個觸發遊戲機制。

遊戲的最後一幕要與第一幕雷同,整篇遊戲構成了無限。如果我們忘記勞拉之家裡各自分岔的時間和推理的走向,這將是最通順、合理、註定的結局。系統的系統也到了該按下退出鍵的時刻。我認為,有限的玩家諳熟遊戲的秘籍,無限的玩家痴迷遊戲的書寫;有限的玩家掌握遊戲的要領,無限的玩家修正遊戲的命運;有限的玩家眼中攫取死物,無限的玩家著眼輪復永生。

死不是為了再死,死是讓我們把目光轉向不死的部分;死是讓我們收斂對外擴張的眼光,死是讓我們眉眼低垂注視內部。死是為了再而復死。

別忘記,你曾在哪條小徑獨自徘徊,又孤獨地繞回原處。

--------------------------------------------

更多關於溫斯特的彩蛋:(文中未提及)1. 溫斯頓的古怪形象深入人心,在 Top Cow 漫畫裡有對這位盡職盡責的管家表示致敬,當時 Sara Pezzini 在度假時住在勞拉的家中。2. 2015 年,

內森·麥克雷 (Nathan McCree) 在 Twitter 上透露,他在《古墓奇兵 II》中為溫斯頓的音效配音。這位作曲家還曾擔任過路學長《非常夏日》(2000)的音樂製作部分。