(這期寫的比較急,視頻還沒做,所以先發個文字稿)

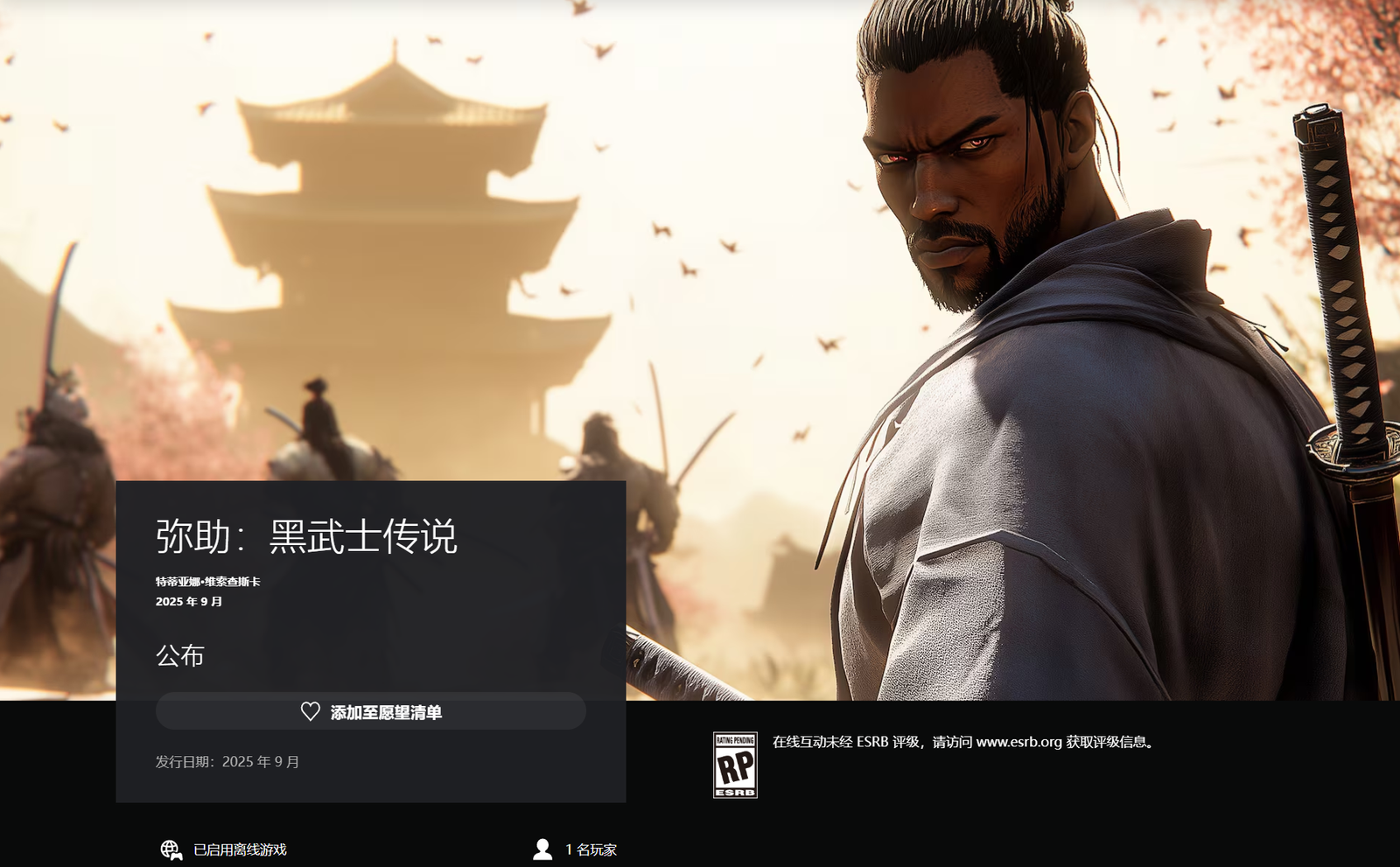

2024年5月16日,《刺客教條:影》的首部宣傳片正式發佈,在《刺客教條:英靈殿》發佈三年多之後才姍姍來遲的系列最新正傳作,卻並沒有讓翹首以盼的粉絲們滿意,而是旋即陷入了“是否存在刻意為之的政治正確內容”的爭議。

作為一款歷史背景設定在16世紀日本戰國時代的作品,遊戲的雙主角之一卻是一位黑人武士——彌助(Yasuke),這確實出乎了很多人的預料,尤其是日本玩家對此的反應尤為激烈,斥之為篡改歷史。受到這些爭議的影響,遊戲多次跳票修改,口碑還未發售就岌岌可危。

《影》的主角:武士“彌助”和刺客“滕林奈緒江”

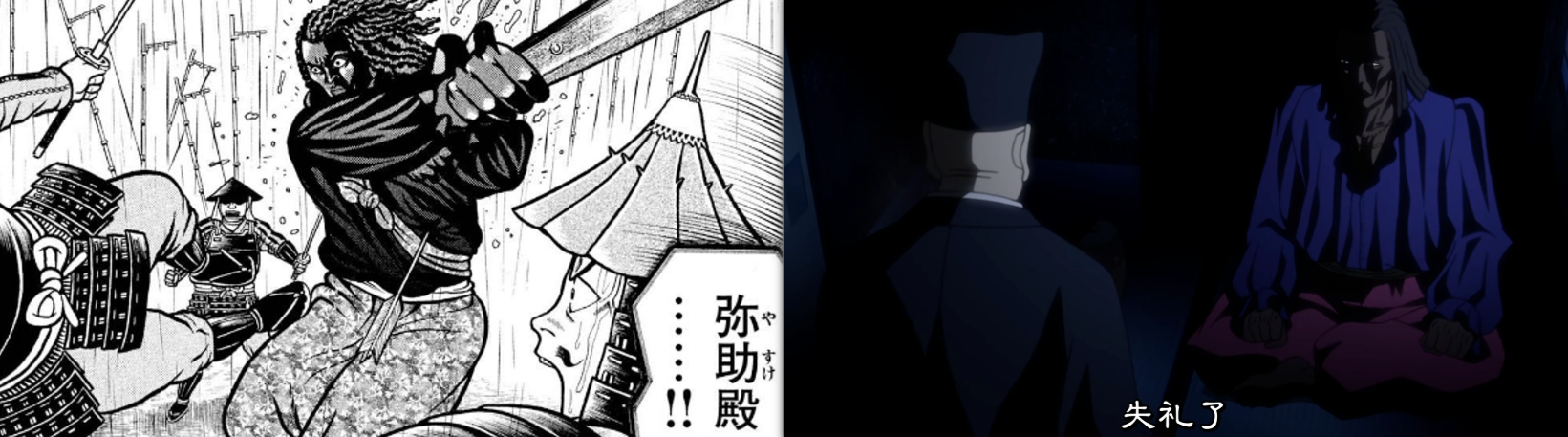

作為一個旁觀吃瓜的中國普通玩家,除了感慨育碧為了迎合政治正確的風潮,強行在東方遊戲裡搞黑人主角,終於把自己給玩脫了之餘,不知道大家是否跟我一樣產生了些許疑惑:按理說魔改自家歷史人物,這不是日本開發者們的拿手好戲嗎?從《戰國無雙》,《戰國BASARA》,《戰國蘭斯》...哪個也沒少拿歷史人物整活。何況無論是更早的《信長之野望5》、還是前些年的《仁王》,《戰國無雙5》這些日本人自己做的遊戲中,也都有彌助的登場。在《仁王》中,彌助是以“漆黑武士”之名登場的,被描繪為一心希望能復活信長的忠臣。而這樣的改編卻並未引發那麼大的爭議。

《戰國無雙5》中的彌助(左)/《仁王》中的彌助(右)

所以到底為什麼,這次日本人對於《刺客教條:影》如此不忿?

彌助在歷史上實際應該是個啥樣的角色?

日本人和西方人是分別怎麼看待他的?

為了解答這個問題,我查閱了很多資料,希望儘可能客觀全面地為大家講清楚這其中的來龍去脈。耐心讀完,相信你一定會有所收穫。

首先我們先給大家解答一個疑問:日本戰國時期真的有黑人出沒嗎?

有的,兄弟,這確實是有的。16世紀中葉,歐洲航海家與傳教士陸續抵達日本,他們留下的信件記錄成為窺探這一時期日本社會狀況的珍貴記錄。1546年,葡萄牙航海家豪爾赫·阿爾瓦雷斯帶黑奴航行至日本時,當地百姓反應熱烈。他在《日本報告》中寫道:“日本人鍾愛於有色人種,特別是黑人,甚至不惜專程趕路來看他們,還會對他們盛情招待。”

幾十年後的1581年,葡萄牙傳教士路易斯·弗羅伊斯(Luís Fróis)在信中則記錄了另一個更誇張的場面——當他們前往京都覲見織田信長時,因有黑人同行而遭到民眾圍觀,人們會為了爭奪前排觀看的資格大打出手,甚至會直接破門而入只求“一睹芳容”。這位人氣堪比頂流明星的黑人,就是彌助。

據記載,織田信長喜愛新奇事物,尤其熱衷於收藏洋玩意兒。當他得知城中有黑人後,立刻讓傳教士將其帶來,並脫衣檢查膚色,還召集家人一同觀看。據其家臣太田牛一所著的《信長公記》和傳教士梅西亞(Lourenço Mexia)的記述,這位黑人大約二十六七歲,全身黝黑如牛,健壯魁梧,力氣勝過十人。由於他懂些日語,信長多次召他交談,還派親信帶他遊城。彷彿是在向臣民炫耀自己獨有的“人形珍寶”。

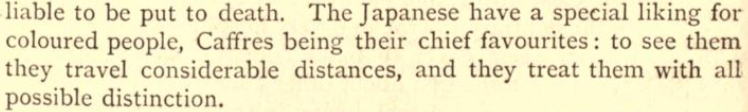

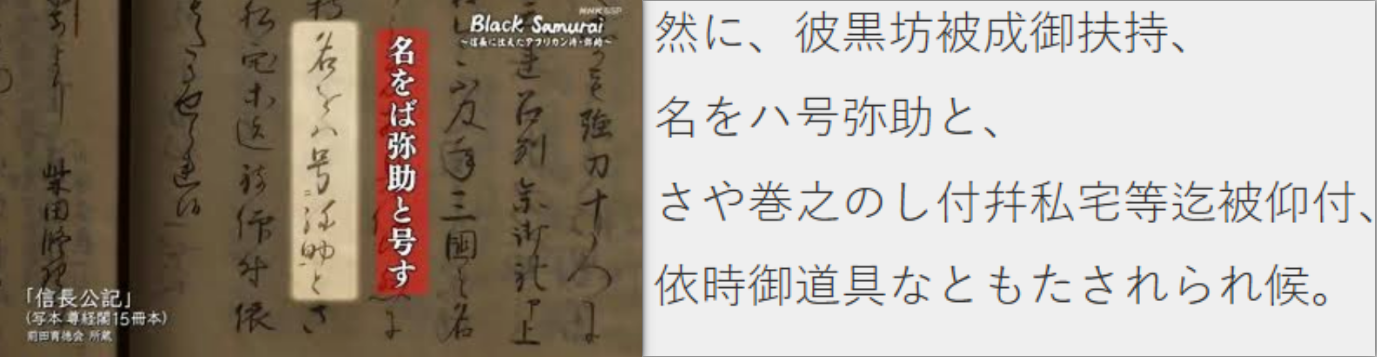

《信長公記》是由織田信長舊將太田牛一所著的半傳記式回憶錄,是後世日本研究織田信長的重要資料

“彌助”這個名字,在松平家忠(德川家康的家臣)日記與後世增補的尊經閣文庫版《信長公記》中均有記載。文庫版不向公眾開放,且屬二手資料,真實性尚存爭議。但從公開的部分來看,其中確有提到:“此後,那名黑人得到俸祿,被賜名彌助,獲賜鞘巻和私宅,隨時持槍(御道具)侍奉。”

《信長公記》尊經閣文庫版

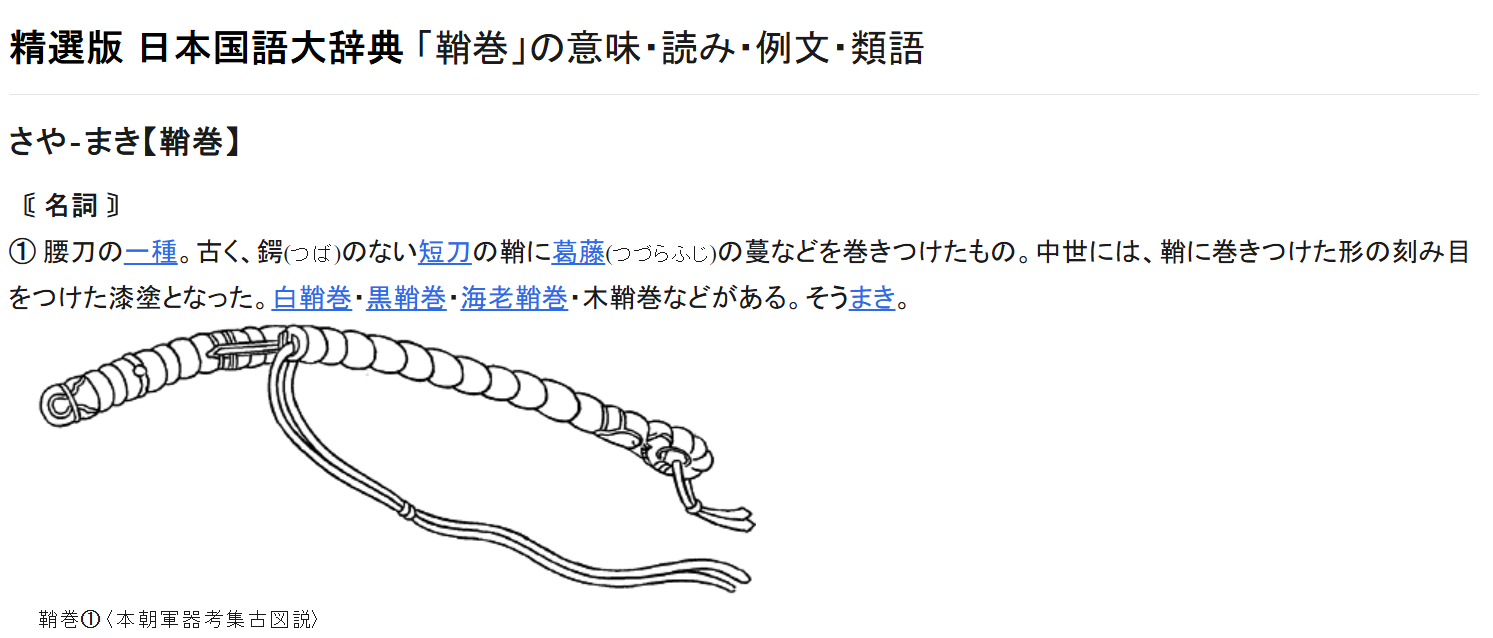

有人認為"鞘巻"就是武士刀,並以此證明彌助獲封武士。然而,根據《日本國語大詞典》的解釋,“鞘巻”是一種無護手、刀鞘有裝飾的短腰刀。是禮物而非職位證明。從"持槍侍奉"來看,彌助更像是信長的保鏢,而非擁有政治地位的武士。就像如今企業家身邊的保鏢,雖然待遇還不錯,必要時也得戰鬥,但不會有人把他們當公司高管。而且,據史料記載,當時連侍奉家主的“暱近侍”都能擁有姓氏,這似乎更加證明了,被直呼其名的彌助是沒有武士身份的。假如他真的是一名武士,至少也該有個姓氏。

鞘巻示意

彌助追修織田信長不到一年半後,就發生了本能寺之變。據將彌助帶來的傳教士弗洛伊斯記載,彌助在信長死後前往織田信忠的宅邸,並奮戰了很長時間,但最終在明智光秀家臣的勸說下選擇投降。光秀視他為不諳世事的"南蠻",將他送回了教堂。此後,彌助便在史料中銷聲匿跡,歷史上關於彌助的記載,其實就到此為止了。從這寥寥數筆中,根本無法證實他為信長做出過任何重要貢獻,或證明其獲得了武士身份。

弗洛伊斯的信件記錄

歷史上確實有在日本被封為武士的外國人,但這件事難度相當高。《仁王》主角的歷史原型人物——威廉·亞當斯不僅真實存在,還為日本引入紅薯,開辦西洋造船廠,促成日本與新西班牙的貿易,屢立奇功。為留住人才,德川家康賜他佩刀和封地,並賜名“三浦按針”,這才讓他成為首位歐洲籍的日本武士。

威廉亞當斯(三浦按針)

說回彌助,由於他的異國出身,外加與織田信長這位風雲人物有一些交集,所以後來在日本的文藝作品中,他的故事確實被多次改編。但早期他從未以武士身份出現,更沒有引發任何爭議。

1968年,日本兒童文學家來棲良夫創作了首部以彌助為主角的作品《黑助》。講述了開朗勤懇的彌助如何憑藉努力成為信長的馬隊侍從,並與信奉基督教的老武士伴太郎八建立深厚友誼。然而,隨著本能寺事變的發生,信長自刎、伴太郎八赴死,彌助雖逃過一劫被送回了南蠻寺,卻也失去了一切,思鄉之情在此刻湧上心頭。

1970年,遠藤周作的幽默諷刺小說《黑人》(黒ん坊)同樣以彌助為主角的原型。儘管書中充斥著大量屎尿屁笑話與如今看來不妥的歧視性用詞,但核心思想卻十分深刻。故事講述主角ツンパ(Tsunpa)因其黑人身份而在日本遭受歧視。因表演時醜態百出,而險被信長處死,死裡逃生後卻又被捲入到更大的政治陰謀中。故事中所有善良的人最終都死掉了,反而是反派們笑到最後。

這兩部昭和時代的小說都是虛構文學,通過黑人主角的純樸善良與部分醜惡的日本人形成對比。日本二戰戰敗後,這種諷刺性的批判思潮曾廣為流行,因此這兩部作品被認為具有較高的文學價值。最重要的是,主角彌助始終是“小人物”,他無法左右日本的政局發展。

對於彌助的定位,日本的文藝創作者們在後來的很長一段時間裡都有著一定的默契,那就是可以加點戲,但並非武士,而是一個忠心的侍從。

1992年,在NHK大河劇《信長》中,彌助以"索特洛"之名首次登錄電視熒幕,雖然只是作為侍從短暫出場幾集,但劇情戲份卻比歷史記錄多了不少。劇中增加了信長被困本能寺時派彌助通知信忠,以及他在突圍時赤手空拳擊敗一支明智軍小分隊的情節。忠臣形象與傳信情節後來被廣泛採用,甚至被一些人誤認為是史實。

《信長》中的彌助

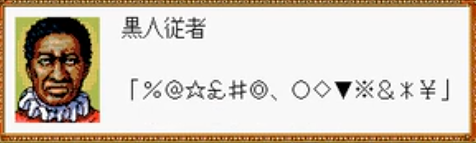

同年,不知是不是為了蹭《信長》電視劇的熱度,光榮在《信長之野望5:霸王傳》威力加強版中也加入了"黑人彌助"事件。玩家需在1582年1月前讓織田信長成為大名,將宅邸設於二條城,允許基督教傳播,並完成安土城建設,才能觸發這個事件。彌助最初以"黑人從者"的身份出現,且基本不會日語。

《信長之野望5》的彌助

光榮對彌助的編排很謹慎,臺詞中明確提到他連家臣都不是。但光榮又通過iF線的方式給他加了戲,彌助會主動充當織田信忠的替身赴死,開啟信忠繼承信長之位的路線。儘管有些牽強,但主動替死的高光,還是給不少玩家留下了不錯的印象,也強化了其“忠僕”的身份。

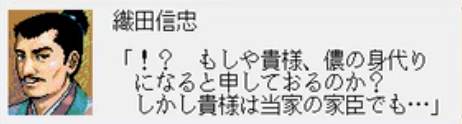

隨後幾年,又有一些作品對彌助的結局進行了不同方式的改編。例如,在1996年的大河劇《秀吉》中,彌助與織田信長一同死在本能寺。在1998年的小說《結城秀康》中,倖存的彌助轉投德川家康之子結城秀康。在日漫《戰國鬼才傳》中,彌助成為了能征善戰的戰士(不等於武士),目睹了信長被刺殺的真相,但他在認為自己已還信長恩情後就離開了日本。這些作品中,彌助都只是一個正面、忠誠,但戲份並不重的角色。

《戰國鬼才傳》漫畫中的彌助,後在2011年改編為動畫(右)

儘管通過這些作品的演繹,讓彌助在日本有了一定的認知度,但他的國際知名度在那時還是相當低的。2000年初,一些西方學者在關於“日本黑人”的形象等學術研究中對彌助略有提及,但並未進行深入研究,或提出什麼驚人之論。

2007年,Gary P.Leupp教授在《1543 年至 1900 年中世紀晚期和近代早期日本的黑人形象》中對彌助的提及也僅有寥寥數筆

那麼,彌助究竟是從何時起逐漸成為世界矚目的“大網紅”的呢?

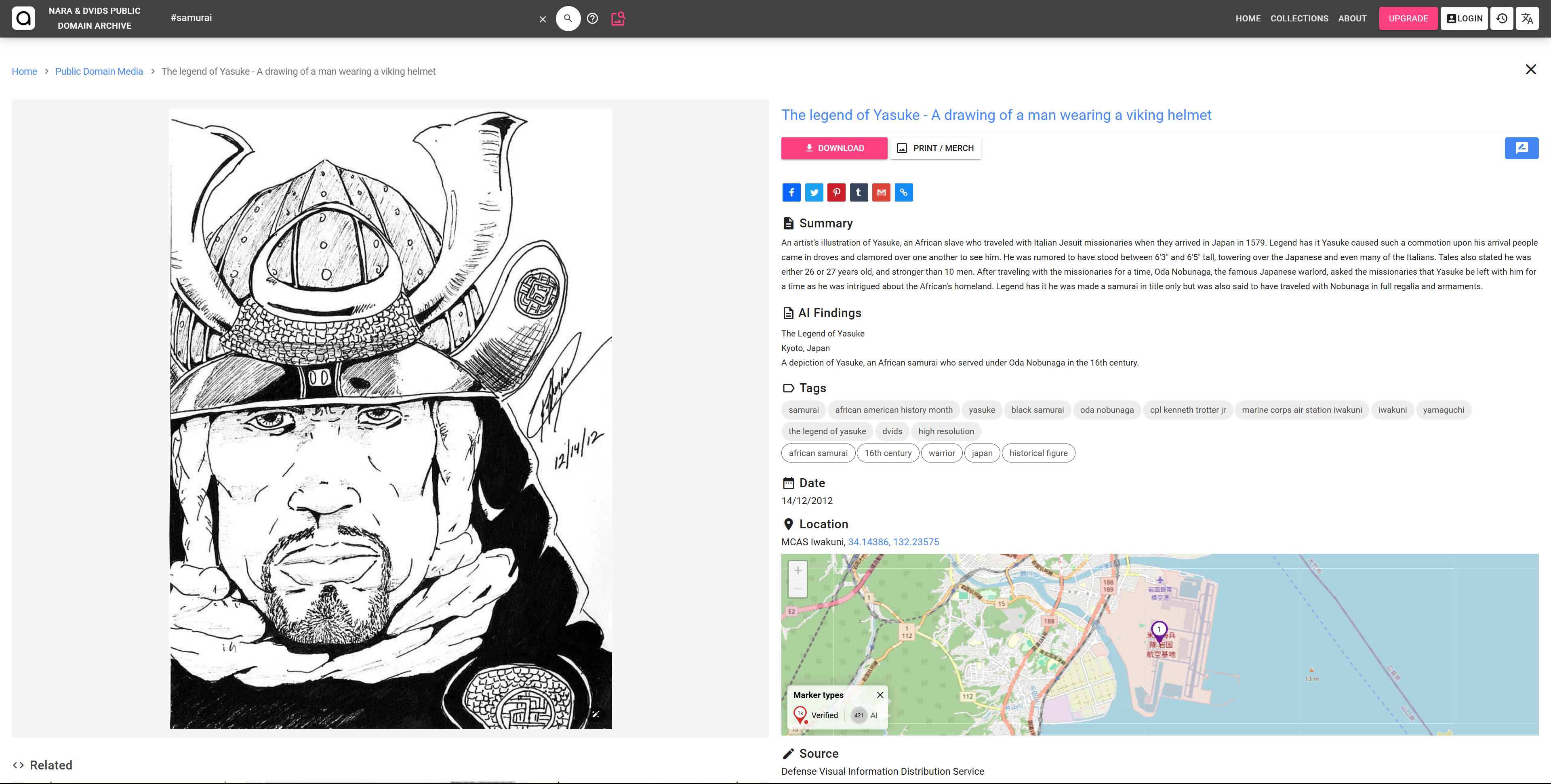

2013年的非裔美國人歷史月(2月),駐日美軍的巖國基地發佈了一篇配有彌助畫像的文章,名為《彌助的傳說》。文中添油加醋了大量缺乏史料依據的事情,比如,彌助與織田家族一起吃飯,信長特批彌助在戰場上穿戴武士盔甲,並率先提出彌助是“第一位非洲武士”的說法,試圖塑造"底層黑人在日本實現階級躍遷"的勵志形象。文中的配圖,成為了彌助形象在西方世界傳播的起點。

當然,給彌助加戲這件事兒,日本人自己也在幹。2013年6月,日本TBS電視臺的娛樂節目《發現世界不可思議》,做了一個關於彌助的節目,這個節目的形式類似於我們小時候看的《正大綜藝》,主持人會去全球各地拍攝一些素材讓觀眾長見識。他們嘗試溯源彌助的家鄉,由於彌助是被葡萄牙傳教士帶到日本的,所以他們跑到了當年是葡萄牙殖民地的莫桑比克。節目組在莫桑比克找到一個與彌助名字發音相似的黑人,於是大膽推測彌助可能來自那裡,還讓那名黑人穿上武士的衣服cos了一下。

另外,節目還報道了一個相當不靠譜的人,據自稱織田信長第43代後裔的西山武所說,彌助在信長自刎後帶走其首級,讓人制作了"死亡面具",作為“御霊”代代相傳,如今被收藏在他自己的私立博物館中。後來在2014年,TBS在另一檔節目中展示了西山武所謂的"信長死亡面具真品"。但看其粗製濫造的程度,可信度幾乎為零。畢竟,對於織田信長這樣的重要歷史人物,倘若真有面具留下,早就被日本人視為國寶放到國家博物館裡了。這個面具的可信度,跟世界各地出現的“外星人屍骨”差不多。何況這位西山館長所謂的祖先“織田秀朝”在正史上壓根查無此人,族譜都是他們自己編的。這一切,只不過是給自己的博物館搞的噱頭罷了。而《發現世界不可思議》本來就是個娛樂節目,嚴謹性弱些倒也無所謂。然而,這個節目後來反倒成了西方媒體認可彌助貢獻的史料佐證,多少有點難繃了。

2013年7月,延續至今的社會運動“黑人的命也是命”(Black Lives Matter)興起,讓黑人的權益和身份認同得到了大幅強化。這件事簡單來說是,2012年,美國的一名非裔青年崔溫·馬丁在爭執中被槍殺,殺人的喬治·齊默爾曼在2013年7月被陪審團認定為自衛後無罪釋放,這引發了大規模的抗議和遊行。隨之而來的是,在整個美國社會範圍內,提升了對黑人處境的關注,尤其是在文化領域,對於黑人的形象塑造也變得更加正面。

“黑人的命也是命”運動標語

而彌助作為"日本黑人"的典型,在這場運動中地位和關注度都有了明顯提升。從2014年起,Quora、Reddit等英文論壇上關於"非洲武士Yasuke"的討論激增,以訛傳訛的說法層出不窮。有人斬釘截鐵地聲稱彌助被授予了武士頭銜,甚至有人認為彌助沒作為可用角色出現在《戰國無雙》中是一種不公平的表現。更有人預言,彌助的故事馬上就會被改編成好萊塢大片。短短一年時間,彌助就從一個史料極少、面目模糊的小人物,搖身一變成了西方一些人心目中,在日本叱吒風雲的“黑武士”。

西方網民對彌助存在明顯的錯誤認知

在這一波造神彌助運動中,有一個叫托馬斯·洛克利(Thomas Lockley)的人扮演了推波助瀾的角色,為西方關於彌助的理解注入了大量的干擾性錯誤信息。

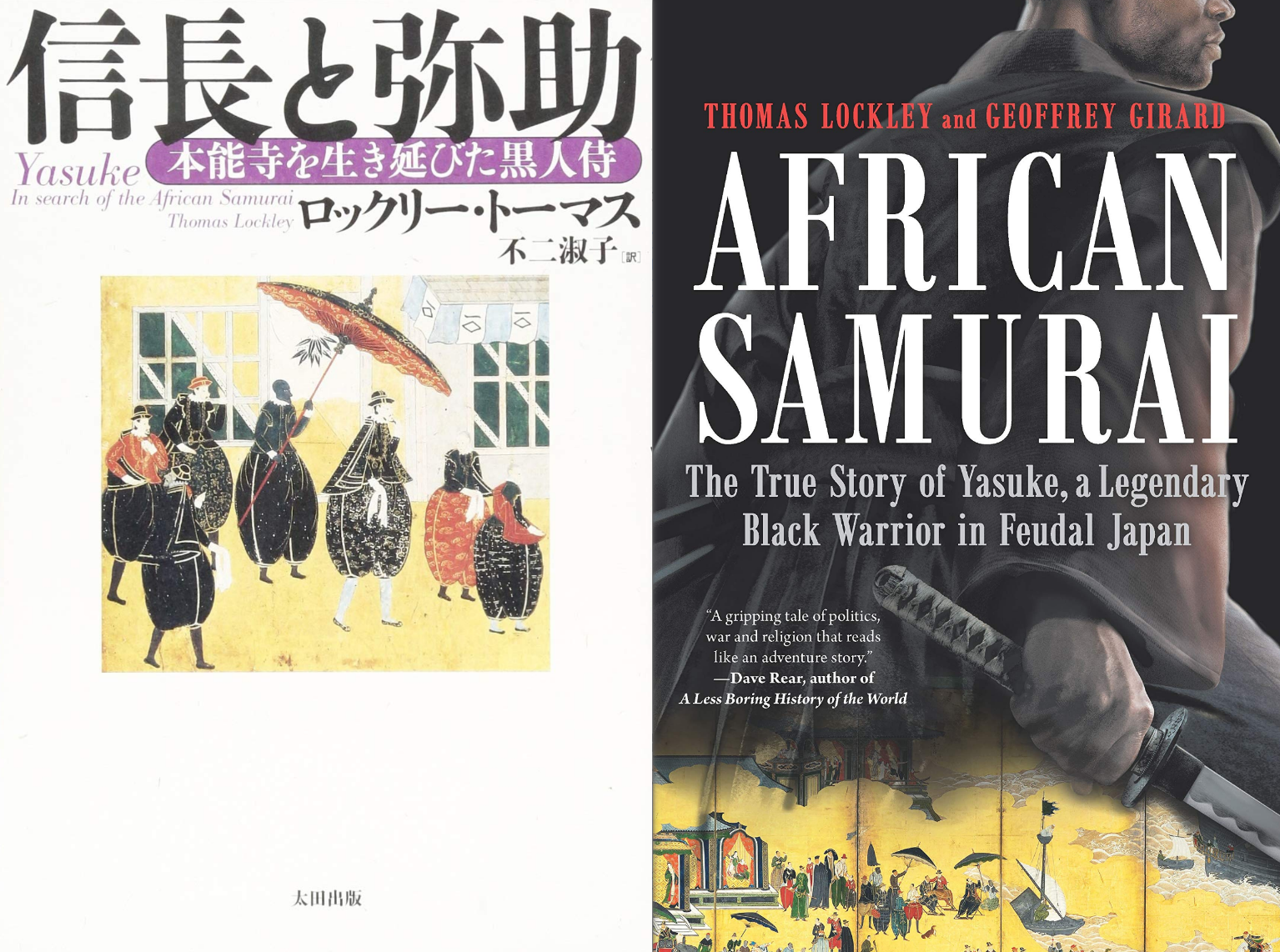

洛克利是英國人(後來入了日本籍),大學和碩士學的是英語教學,後來他來到日本當英語老師,13年後成為日本大學(一所位於東京的私立大學)法學部的助理教授,並在19年成為了副教授,負責英語教學而非歷史研究。他於2016年在校內的一個論文集上發表了文章《信長非洲家臣彌助的故事》,隨後在2017年出版日文“傳記”《信長與彌助:本能寺之變中倖存的黑侍》。2019年推出英文版時,還同步出版了他與一名日本人合著的以彌助為主角的小說《彌助:傳奇非洲武士的真實故事》。彌助傳記一經出版便遭到日本民眾的質疑,在日本亞馬遜的評分僅2.7。

洛克利關於彌助的著作

這位不愛英語愛歷史的副教授,通過預設立場的想象,"補全"了日本人幾百年來未能確證的彌助生平。他提出的觀點包括:彌助可能是南蘇丹丁卡人,曾被抓為奴隸士兵,先後為印度皇室和耶穌會工作,因接受過軍事訓練而武力高強且忠誠。

英文小說版的介紹中更是寫到,彌助到過中國,會多國語言,在日本被當作傳說中黑皮膚的佛的化身,最終躋身日本社會上層。

洛克利與小說家合著的小說版

他在英文版中使用了同時對應日文中"侍"與"武士"兩個概念的英文單詞"Samurai",但實際上二者在日本文化中有著重要的區別。“侍”如今被廣泛用於指代“武士”,但在日本戰國時代,像“若黨”這種地位很低的武士僕人也被歸為"侍"(也是戰備人員),只有少數等級較高的侍才能擁有部分武士權限。洛克利稱"Samurai"在當時只是職業而非階級的說法,並不能算是錯誤的,但真實情況應該是“侍”是職業,而“武士”則是一種等級身份,二者截然不同。而在西方讀者看來的感覺就是,“武士誰都能當,所以彌助當上很合理”。

專為武士服務的武家奉公人

此外,洛克利的書中的一些觀點還存在低級錯誤——比如他認為《信長公記》文庫版所寫的“ハ號彌助”是信長給彌助起的日洋混合名。但實際上,這個詞組在古日文中就是"名為彌助"的意思。

再比如,他還"望文生義"地聲稱群馬縣古文書中的"黒方"可能是彌助後代,但詞典中明確記載了這只是一種香料,群馬縣後來還專門就此事進行了闢謠。在採訪中,洛克利經常使用“雖然沒有記載,但據說……”這樣的表達,還散佈了不少謠言,諸如“信長可能相信彌助是大黑天”,“彌助在安土城東北部有宅邸,還有織田的家紋,被稱為殿”,“信長讓彌助擔任介錯人,並讓他把自己的頭顱和刀交給後人”。

被認為是婆羅門教溼婆化身的大黑天

更加離譜的是,洛克利甚至對織田信長的性取向,以及他是否與彌助發生過關係展開了想象。他宣稱"森蘭丸與織田信長是偉大的愛情",還暗示:"即便(彌助和織田信長發生關係)這種事是公開的常識,也沒有傳教士或者日本官方史料會記錄。"

《無雙大蛇》森蘭丸

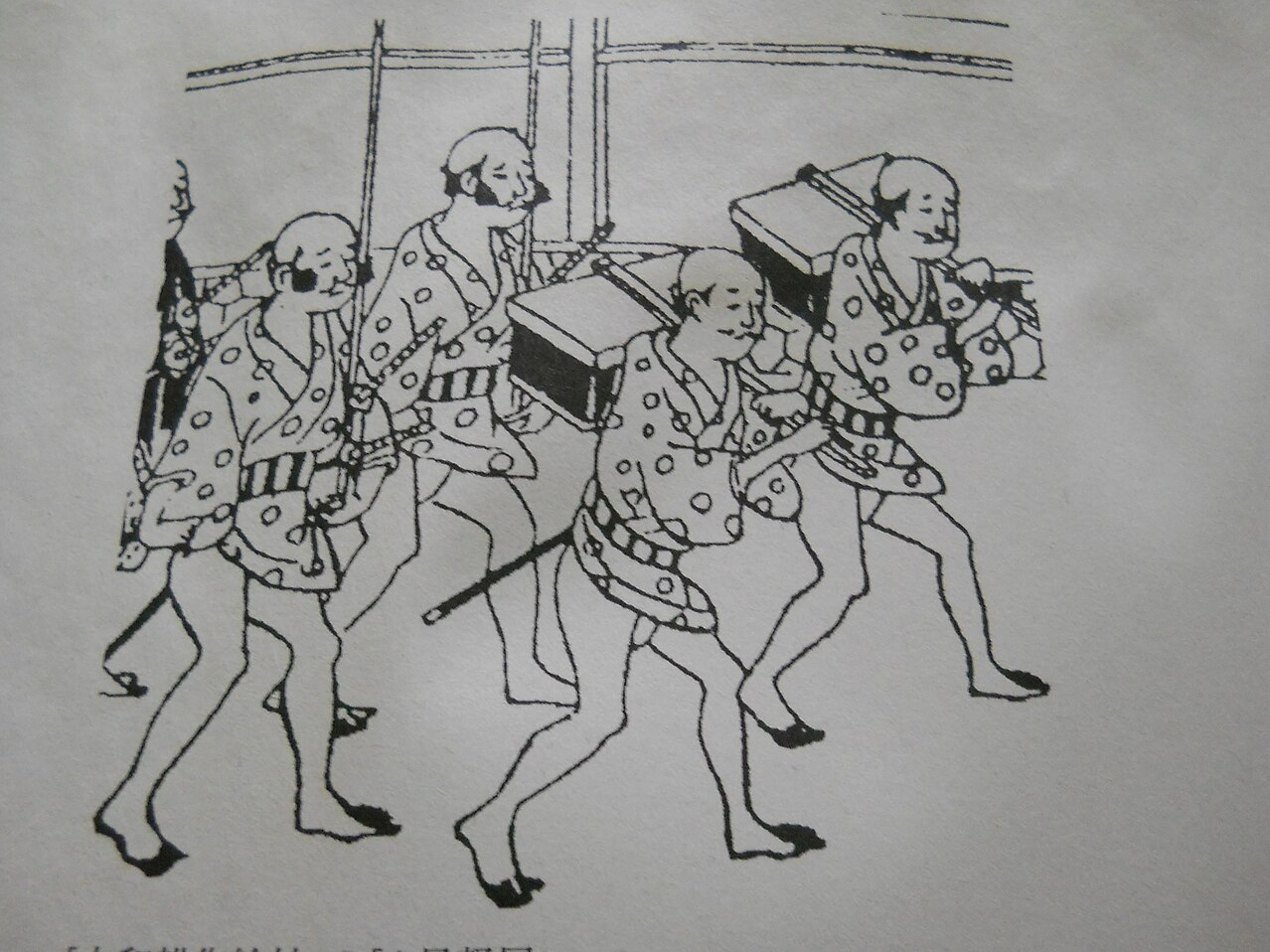

洛克利的學術不嚴謹還體現在對史料的篡改上。他將"脫衣檢查膚色"添油加醋成"給彌助清洗身體檢查",甚至連史料有記載的內容都出錯,松平家忠記載彌助身高"六尺二分"(182cm)被錯寫為"六尺二寸"(188cm)。更過分的是,洛克利自2015年起就在篡改"彌助"的維基詞條,添加大量虛構信息,參考文獻竟直接引用自己當時還在"印刷中"的著作。更諷刺的是,素有“當今世界最權威”之稱的《大英百科全書》在建立彌助詞條時,竟邀請了洛克利作為專家進行編纂。

洛克利篡改維基百科的記錄

即便如此漏洞百出,但在西方媒體的眼中,由洛克利一手構建的“彌助傳奇”卻成了西方人眼中的正史。其著作被當作學術成果普遍引用,比如21年《今日美國》的Fact-Check專欄就引用了他的學術成果,然後對“日本曾有黑人武士彌助”這個說法核實為“真”。

《今日美國》是美國一家全國性日報和新聞廣播公司

起初,日本學界認為這只是愛好者的業餘閒作,不值得出來單獨駁斥,何況彌助確實並非一個對日本學者來說有太高研究價值的人物。但這樣帶來的結果就是,很多人會因為“並沒有人站出來反駁洛克利的著述”,而認定他才是這一領域的權威,進而不斷抬高彌助的真實貢獻,讓西方文藝界產生了對這一角色的興趣。

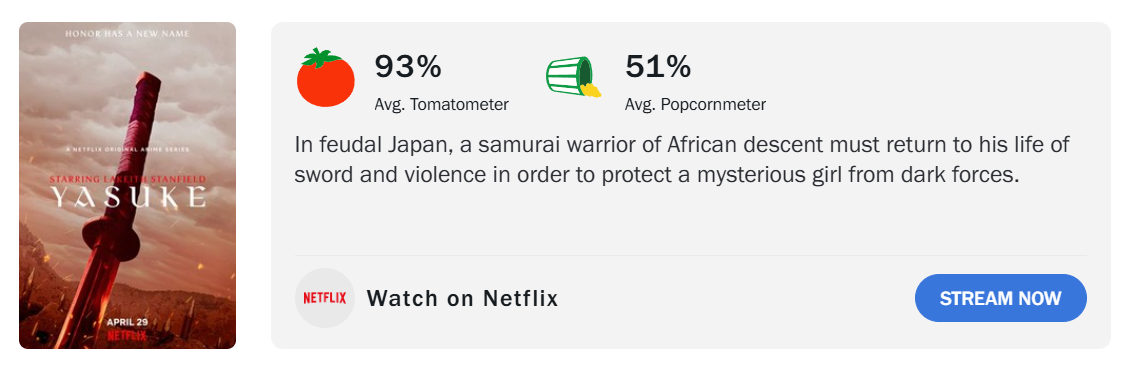

獅門影業和米高梅都先後立項了彌助真人電影,不過至今仍未落地。2021年,網飛出品的《武士彌助》將故事搬到了充滿魔法與機器人的架空日本,講述了本能寺之變後隱姓埋名的“黑人武士”彌助,為守護擁有特殊能力的少女,再次捲入紛爭的故事。這個僅有六集而且很老套的故事在觀眾間的評價並不高,豆瓣評分僅5.5,IMDb也只有6.2,爛番茄的觀眾評價僅51%。而與之形成鮮明對比的是高達93%的專業影評人評分。該劇還獲得了第53屆有色人種協進會形象獎提名。

“番茄新鮮度”是影評人評分,“爆米花”是觀眾評分,對比鮮明

21年晚些時候,日本NHK製作的彌助紀錄片邀請到了洛克利作為專家參與,儘管糾正了部分錯誤觀點,但整體內容仍然是"先射箭後畫靶"。在缺乏可靠史料依據的情況下,不僅仍稱彌助為"黑武士"(Black Samurai),更暗示日本存在黑奴制度。日本人怎麼也沒想到,竟然是自己人帶了波大節奏。這部紀錄片的負面影響直到《刺客教條:影》發佈預告後仍在持續擴大,甚至促使日本參議院議員公開要求NHK重新審視相關報道。

NHK製作紀錄片《黑武士》

瞭解了這些背景,大家應該能理解為何日本人對於由西方人來操刀彌助故事的改編如此敏感了吧。說到底,日本人自己不論怎麼改彌助,創作者都很清楚實際上彌助是信長身邊一個並不起眼的小人物。突出他的忠心護主來讓信長的故事更富傳奇色彩,大家是能夠接受的, 即便是做一定的戲劇化處理,比如《仁王1》裡讓彌助穿著武士鎧甲和玩家扮演的亞當斯來個黑白武士對決,也沒問題。

擁有“阿特拉斯熊”作為守護靈的彌助,是《仁王》中玩家需要對抗的BOSS之一

但歐美人對於彌助的瞭解卻是嚴重失真的。在洛克利為首的一些西方學者的腦補和臆測之下,部分二創被認定為“正史”,而再以這種“正史”為基礎去做文藝創作,當然就讓日本人無法接受了。

更何況,一些海外關於彌助的討論,也確實向著很離譜的方向發展。2024年2月,日本戰國背景的美劇《幕府將軍》在海外熱播,卻因劇中沒有彌助引發了抗議。

真田廣之主演的《幕府將軍》

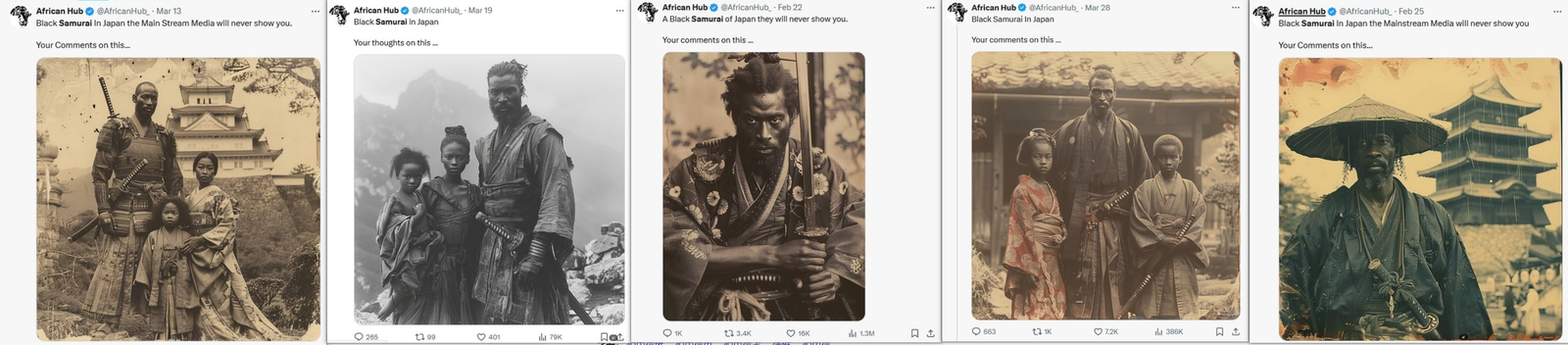

推特89萬粉的非洲博主發佈了大量暗指彌助的"日本黑人武士"照片,並配文“主流媒體絕對不會向你展示黑人武士,留下你對此的評論”。這些明顯帶節奏的ai圖在推特上獲得了超過十萬次轉發。

很難想象什麼人會相信16世紀的彌助拍過這麼清晰的照片

2024年3月,一位黑人歷史和種族問題的研究者在質問《幕府將軍》為什麼沒有黑人的文章中提出,日本有一句老話叫“勇敢的武士需要黑人血統”(勇敢な侍には黒人の血が必要だ)。此言一出,立馬遭到日本網民炮轟,表示根本沒有這種說法。就連西方網民都覺得編出這種話來實在太離譜。

很經典的“你查不到不等於沒有”的話術

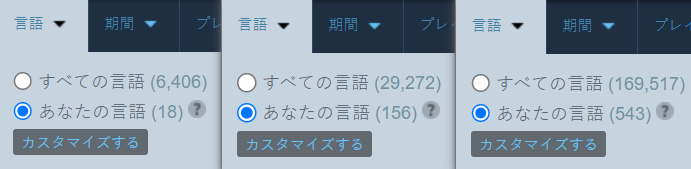

所以,《刺客教條:影》的首曝引起日本玩家強烈不滿並非一個孤立的事件,而是持續了十多年,日本和西方關於彌助定位分歧的總爆發。事實上,日本並非刺客教條系列的主要銷售地區,IP最近的幾部作品《幻景》、《英靈殿》、《奧德賽》在Steam上的日語評價佔比分別僅有0.28%、0.53%和0.32%。作為參照,中文評價的佔比則是11.62%、14.73%和34.57%。

從左到右依次為《幻景》《英靈殿》《奧德賽》在steam的日文評價數

可以說,本來日本玩家對《刺客教條》沒太大興趣,但涉及到彌助,他們的氣可就不打一處來了。遊戲可以不買,罵街是一定要罵的。說白了,這事往大了說,是日本歷史的解釋權到底該在日本人手裡還是西方人手裡的關鍵問題。

另一方面,對於西方玩家來說,在日本戰國時期扮演一個黑人,又何嘗不是個破壞沉浸感的設定?日本戰國還有很多傳奇人物可以去扮演。有了女忍者奈緒江,完全可以再來個男劍士,比如上泉信綱、柳生宗嚴,這樣戰國時代的劍士大家。如果要描寫一些經歷更豐富精彩的人物,那為何不可以是前田慶次這樣的文武雙絕的傾奇者呢?除了製作組想要迎合政治風氣,討好BLM運動的支持者,玩家們確實很難找到選彌助當主角的充足理由。

《信長之野望 新生》的上泉信綱、柳生宗嚴、前田慶次

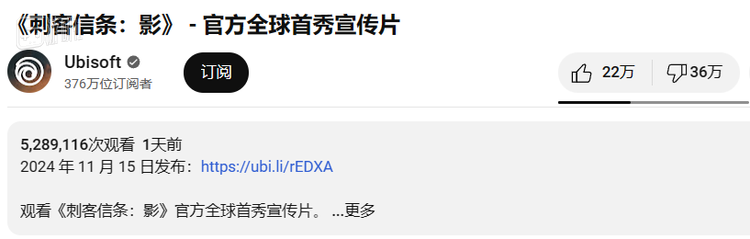

當日本本土玩家和海外玩家的不滿情緒相疊加時,就形成了巨大的差評風暴,讓遊戲預告發布僅一天,點踩量就達到36萬。

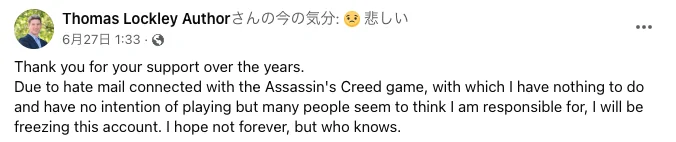

在爭議爆發後,部分西方媒體依然選擇性地只引用有利的“專家證詞”來給選擇彌助洗地。洛克利頻繁活躍於各大媒體,甚至參加了育碧贊助的播客節目,聲稱“彌助在日本被視為英雄”。儘管隨著事態升級,洛克利發推撇清自己與《影》的關係,並註銷了所有媒體賬號,但顯然,對於這樣一位英語世界的“彌助研究領域大神”,刺客教條製作組在做背景調查時,是不可避免地參考被他的“大作”誤導的。

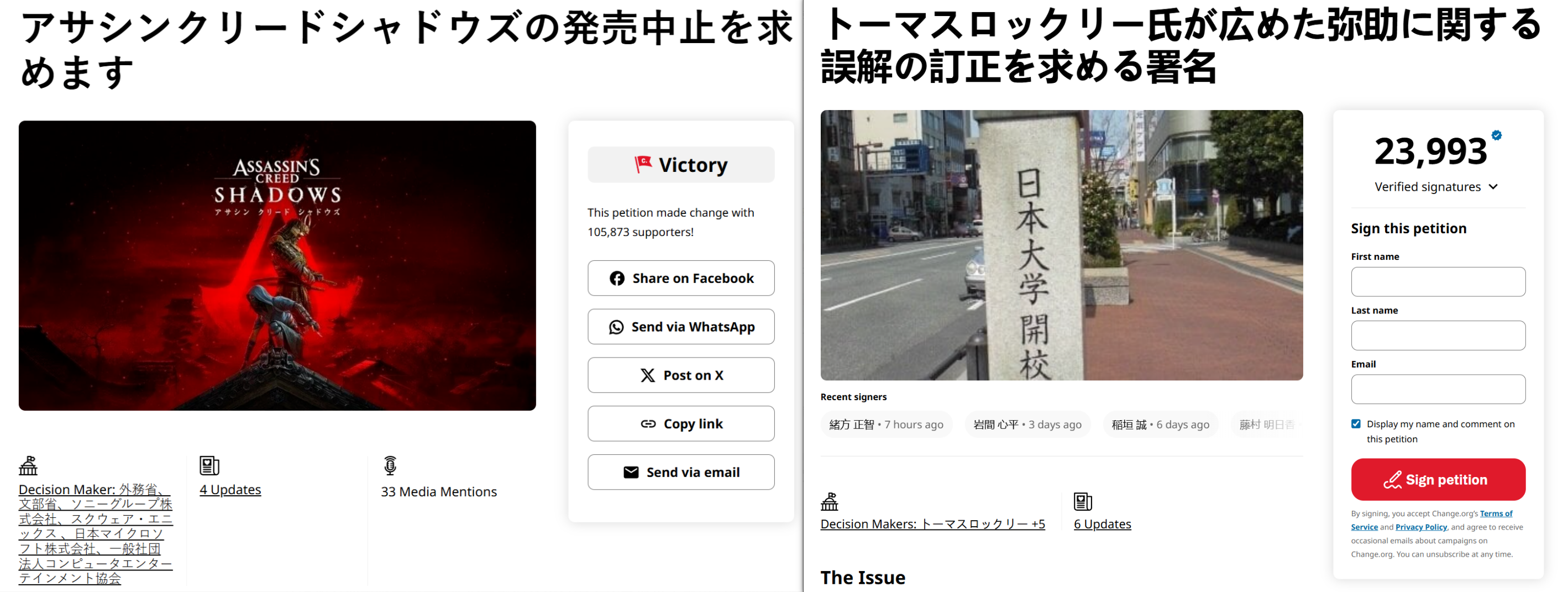

因此,日本有超過2萬人請願“糾正洛克利傳播的錯誤觀念”,請願直接中止《影》開發的更是超過10萬人。

所以說,認為《刺客教條:影》只是因為用黑人做主角,就被反DEI人士所抵制,這個說法是完全錯誤的。真實的情況是,育碧確實在考據的時候出現了很嚴重的問題,在僅參考英語資料的情況下,對彌助這個人的歷史定位產生了相當大的誤解。這是工作上的嚴重錯誤,是不能用“我們這麼做是為了保證文藝作品多樣性”來當擋箭牌的。我想,這也是為何育碧必須讓遊戲額外跳票幾個月來對很多內容做改造的根本原因,不然事態真的會朝著外交糾紛的方向滑去。

這事的責任真要論起來,肯定是以洛克利為代表的,搞偽史來汙染信息的學者擔最大的責任,但一向以對歷史考究著稱的《刺客教條》團隊,出現這樣的失察也是相當不應該的。其實最簡單能避免出問題的辦法,就是找日本本土背景的團隊來給遊戲劇本和各種文化細節好好做監修。比如,同樣是日本題材,由美國團隊SuckerPunch製作的《對馬島之魂》,在考據方面就極其謹慎,他們與索尼娛樂日本工作室保持了緊密的溝通,根據Fami通對SIE日本的採訪。從小道具的建模到登場人物名字、服裝細節方面,美日兩個團隊都要一起商量,不確定的就去問專家,當然問的是日本專家,而不是洛克利那樣的偽專家。《對馬島之魂》做蒙日戰爭這樣鮮有電子遊戲涉及的題材,都需要做到這個程度,那對於日本戰國這種日本玩家早就見得多了的題材,育碧完全應該更加小心地處理,但也許是因為信息繭房,也許是因為劇本團隊一意孤行,最終的結果完全是災難性的。

SIE日本接受Fami通採訪時的回答

至於產品在幾個月的緊急回爐補救能把《影》這方面的問題修復到什麼程度,在我撰稿的時候依然無從知曉。等到節目做完發出來,遊戲應該也已解鎖,大家可以結合更多的信息來判斷這些考據方面的問題,是否會影響遊戲的體驗。作為一個在6、7年前就做過視頻,誇獎過育碧對中國遊戲產業貢獻的UP主來說,我還是很希望他們能夠浪子回頭,用行動來彌補自己犯下的錯誤。

另外,關於彌助的爭議與風波,也並不會隨著《影》的發售而結束。還有一款由波蘭廠商主導的,以彌助為主角的遊戲將在9月上線,米高梅和獅門的彌助電影還在“進行中”。想要吃彌助這個“黑流量”的隊伍排得還挺長。只是對於這些產品的結果,我很難持有樂觀的態度。實在不行,咱就打個“本故事純屬虛構,與任何歷史人物無關”的免責聲明吧。