個人主觀評分4/10

✅獨特視覺盛宴

:鮮明美術風格構建出怪誕迷人的偵探世界

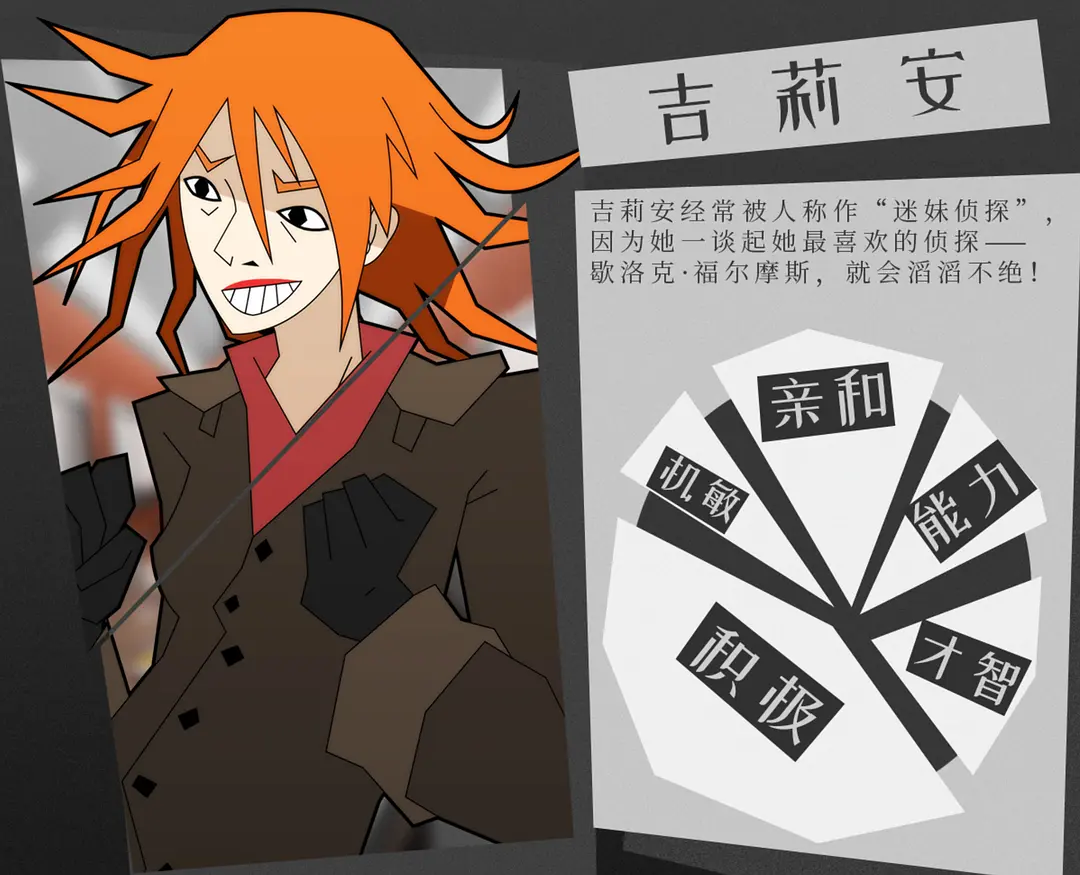

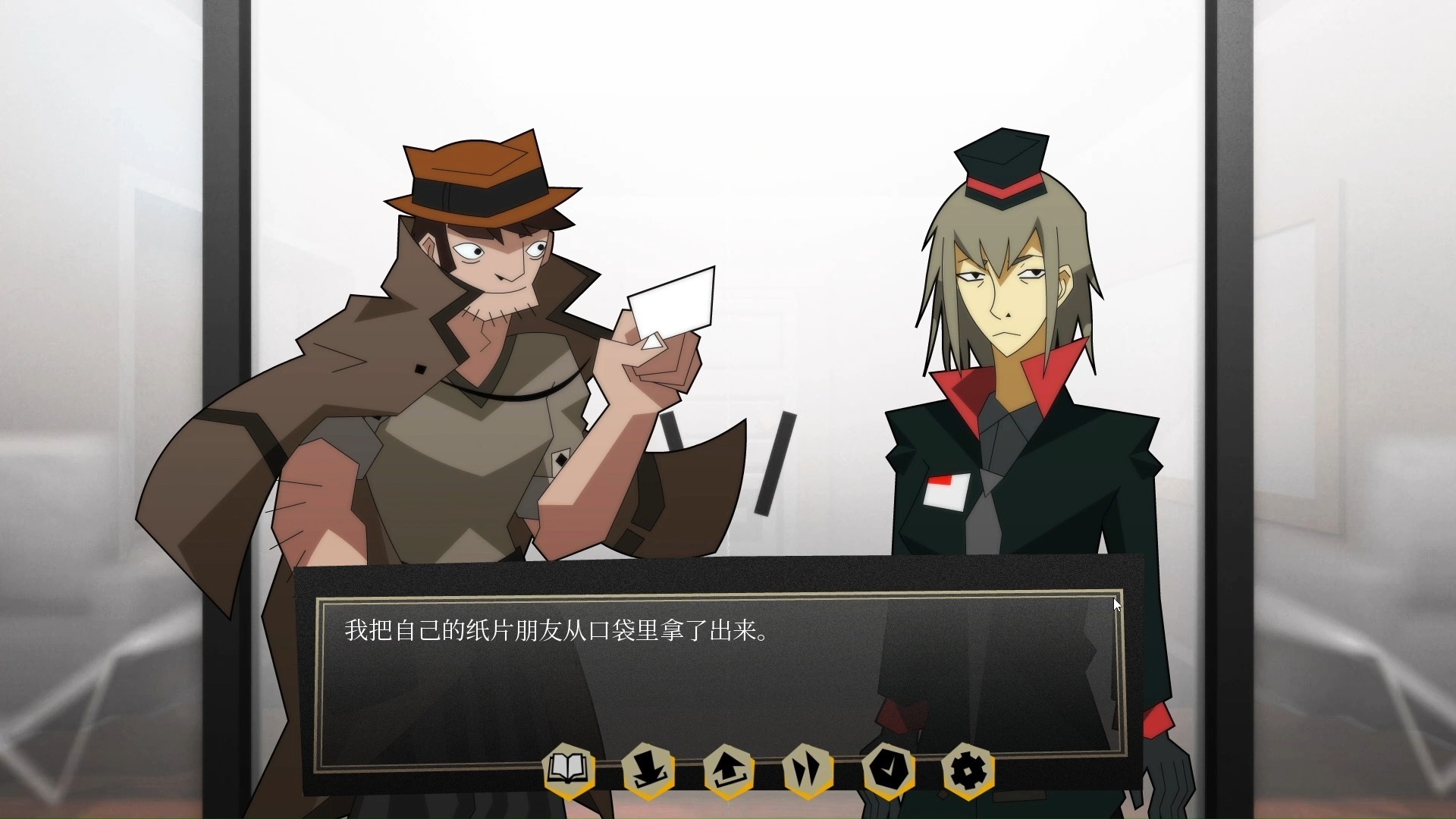

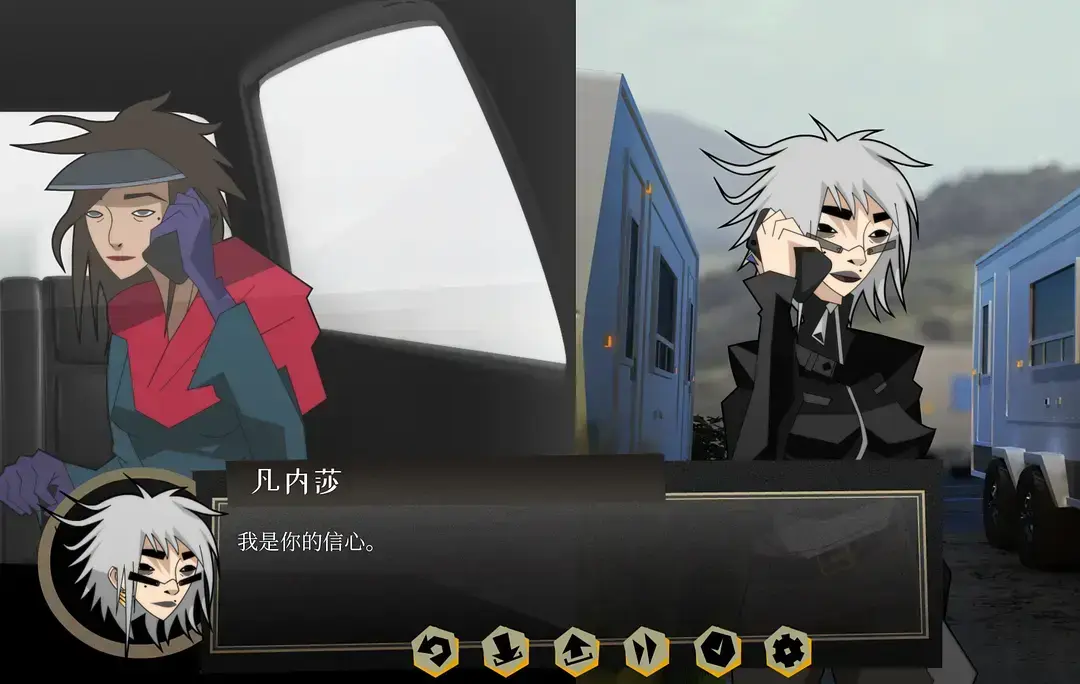

✅人設鮮活有趣:神經質偵探群像碰撞出黑色幽默火花

✅機制創新嘗試:盲人偵探視角帶來短暫但驚豔的體驗

❌探案內容崩壞:25個案件中超半數謎題質量低於“三分鐘解謎小遊戲”

❌敘事節奏失控:伏筆回收率不足30%,部分角色劇情結束得非常突兀

❌角色塑造割裂:部分角色淪為工具人,缺乏人物弧光

《探案法》系列,因其獨特的美術風格,鮮明的人物塑造,歡樂脫線的敘事節奏獲得了不少粉絲的擁躉,無論在steam評論區還是小黑盒,好評率都維持居高不下。

但就是這款“好評如潮”的遊戲,卻是今年第一款讓我感到後悔購買的作品。10小事的遊戲過程全程坐牢,每次沒玩一會兒就開始犯困,堪稱催眠神器。

為了避免像我今年遊玩的另一款作品一樣存在低開高走的情況,我還是堅持著將遊戲通關,順便拿了個全成就。

終幕的故事在無論在謎題實際、遊戲體驗,還是氣氛渲染上都比前面的故事上了一個臺階,但整體依舊是前面故事風格的延續,只能算有了一個較好的高潮作為收尾,並未動搖我原先對遊戲的整體印象。

並不存在什麼反轉的高光時刻,它的風格貫穿始終,充滿了大量的歡快荒誕的劇情、沒品段子、冷笑話、黑色幽默…喜歡的人大概一開始就會愛上,對不上電波的人卻只會嫌他們吵鬧。

這是一場只獻給專屬觀眾的荒誕旅途,黑色幽默感的美國之旅。

這當然並不是我第一次在所謂的高分遊戲上遭遇“滑鐵盧”,卻再讓我深刻地意識到了“汝之蜜糖,彼之砒霜”的至理。不過既然是評論,我也會盡量詳細地分析與分享一下我不喜歡該遊戲的原因,與我對遊戲不滿意的地方。

薄弱的探案內容

《探案法-偵探大賽》雖然以“偵探”、“探案”作為核心要素,但它的探案內容實在談不上令人滿意。

如果它是一款僅將“偵探大賽”作為背景,完全不涉及探案推理內容的劇情向小說也就罷了。但它確實包含大量推理內容,甚至推理內容本身就是劇情推進與人物塑造的重要組成部分,在遊戲的宣發中也將“超過25個交互案件場景”作為賣點之一。在這樣的前提下,推理內容卻設計得如此糟糕,實在是讓人大失所望。

即使在遊玩之前,因為看過評論所以對遊戲的探案內容已經有了預期,但實際上手遊玩後依舊讓我眉頭直皺。遊玩之前,我對推理內容的預期已經拉低到了相當於那種“三分鐘小謎題”,而在實際遊玩的過程中,部分謎題內容甚至還不如“三分鐘小謎題”。

25個案件謎題大部分像是流水線裡按照標準流程趕工出來的樣品,良莠不齊,既不精妙又不有趣(當然,坐對於這一點作者在劇情上做了找補,這些謎題從某種程度上來說就是罪犯們流水線生產出來的作品),偶爾的確也能出現一兩個能讓人稍微眼前一亮,還算環環入扣的案件(放在別的遊戲裡大概能當新手教程),大部分案件只會讓人眼前一黑,恍如患上了失語症。(其中缺失的指甲被做成了鑰匙那個案件)

部分糟糕的謎題設計甚至影響到了人物的塑造,很多時候我能感受到作者想體現772偵探“怪咖天才”的人設,但說實話糟糕的謎題設計非但沒有讓我感受到偵探天才般的能力。反而會讓我產生一種,國內的奧數大賽,卻讓選手用數學模型解數字腦筋急轉彎的荒誕感——你要說沒解出來麼也很奇怪,但要真解出來了反而會讓我更無語。

探案法(可以理解成每位偵探的探案方法)作為遊戲中偵探的核心差異點,同樣沒有得到太深入的挖掘,在大部分時候都顯得有些敷衍了事。

不同偵探之間的探案法差異巨大,部分偵探的探案法接近於超能力,他們可以通過各種奇特的方式獲得額外信息。部分偵探的探案法卻只是用來對偵探進行人格塑造,偵探本身其實沒有任何的特殊能力加成。差異程度之大簡直就像超能力大賽混進去了個普通人,然後楞說自己的超能力是說話快/長得帥/會唱跳/腳趾長一樣。

在遊戲性層面上,不管是哪位偵探的探案法,需要做的操作大同小異,不管是近距離觀察、探物、記憶鏈、豆知識…最終的操作體現大多都可以歸為“點一下獲得信息”,也僅有後期幾位偵探的探案法的確做出了讓人眼前一亮的效果。

失衡的敘事節奏

與兩點一線乏味的現實生活不同,故事之所以是故事,是因為它是被精心設計的。一個完整的故事,需要有開端、發展、高潮、尾聲。而在故事推進的過程中,如何埋設足夠的伏筆、表現戲劇衝突來控制故事的節奏與氛圍感是非常重要的。

《偵探大賽》的故事氛圍感控制得不錯,但節奏卻把控得比較糟糕。故事的中前期非常明顯地埋設了大量的伏筆,但這些伏筆幾乎都沒有得到有效的展開,要麼戛然而止,要麼敷衍了事。

開頭的赫科特偵探與“讓別人探案的探案法”;尼爾與772這種“怪咖天才”與努力凡人的經典組合;主持人梅里的潛伏;偵探列車上的殺人案;海尼探尋真相的最終目的;犯人列車上的“突發事故”;埃什頓偵探為之深陷至今未找到兇手的舊案……除了最後兩條外,幾乎沒有幾條得到有效展開,讓明明可以多線交織的故事最後卻變成了相對單線性的結構,大大降低了故事的張力與複雜性。

甚至於這場疑點重重的偵探大賽本身,沒有陰謀,沒有算計,真就的只是一場為了篩選出勝者的單純比賽……雖然有明顯為了續作的伏線所為“毀滅世界的危機”,但就這個故事的結局來說,實在是讓人有些提不起勁。

遊戲採用了跳躍視角的的群像塑造手法,利用不同的視角將故事分為了五部分。一般來說,採用跳躍視覺的故事,要麼單一視角的內容需要足夠豐富,要麼在後續內容中需要有所銜接,避免因為視角的跳躍而產生割裂感。

在實際遊玩過程中,赫科特和尼爾的劇情上都表現出了明顯的割裂感。尼爾相關的劇情就像被編輯砍掉了一樣戛然而止,當尼爾與772這對組合需要被拆換的時候,772只是在口頭反對了幾句,甚至沒有去做什麼挽留的動作,自然而然地接受了梅里作為他的新搭檔。(從人物弧光的角度來說,772完全可以因為尼爾有所改變,讓尼爾的影響擴散後續章節,割裂感就不會顯得那麼強)

赫科特更是隻在開頭起了個引子的作用,然後在結尾作為路人露了露臉,讓我產生一種“這哥們到底幹啥的”困惑。

其實從常規故事結構來說,赫科特應該會在故事終章出場,起到承上啟下的作用。在我看來,赫科特完全可以替代那位輔助偵探的位置,登場幫助羅誒爾偵探進行最終探案。他本身沒有什麼探案能力,可以充當“眼睛”的角色。甚至在最後環節,可以設計一場罪犯狗急跳牆的衝突戲,一方面加強戲劇衝突,又能讓赫科特用他的拳頭“完成破案”,實現故事開頭對他“沒有探案法”嘲笑的閉環。

與赫科特、尼爾這種“缺位角色”相比,第三幕圍繞著埃什頓的劇情,又讓我感覺筆墨過重。

新的角色、新的視角、新的人物信息、幾十年前的案件、偵探列車上的謀殺案……幾乎全都是新信息和新伏筆,這一切都在這一幕被一併解決,過量的內容雖然豐富了人物的內容,但過快的節奏和缺少留白反而讓人物形象不夠立體,也讓故事的主線偏離開來。

同時,可能是因為以埃什頓為主角的第三幕填充了過多的劇情,受限於遊戲的體量,第四幕一下子就像摁了加速鍵,對劇情的節奏進行了大刀闊斧的收束。但簡單的比賽內容以及十進一的淘汰節奏明顯地有點過快,明明應該是開始最高潮的部分的劇情,其他偵探的瞬間退場又讓故事完全迴歸了偵探罪犯1V1的故事,只能說,這一點也不群像。

如果讓我來選擇的話,我會在這一幕選擇更具對抗性的比賽方式,實現偵探與偵探、偵探與罪犯、罪犯與罪犯的聯合對抗,同時並行插入幾條之前的暗線,如梅里的潛伏與關鍵時刻的跳反;偵探列車上的殺人案的真兇;海尼探尋真相的背後究竟是什麼;尼爾對772的影響帶來的人物弧光轉變;紅色7月偵探孤僻的性格缺陷……甚至是讓主持人親自正面下場進行對抗,多線並行,集中爆發,必定讓劇情更加複雜且充滿爆發力。

蕪雜之中亦有閃光

當然,即使是有這麼多不滿,對我來說看,遊戲中其實也不乏一些閃光之處。

在第四幕中,也就是節奏加快的這一幕中選一淘汰賽中,遊戲不再拘泥於單一位偵探的視角,反而分散到每一位偵探的單獨視角,也讓玩家從每位偵探的視角切身體驗了一下他們的探案法(雖然遊戲形式還是比較相似的),尤其是其中還有一位盲人偵探,帶來了耳目一新(物理意義上)的遊戲體驗,這點很讓人驚喜。

最後決賽的謎題也超出了我的預期,尤其是在經歷了那麼多“三分鐘小謎題”的轟炸之後,居然能看到這種有多重反轉的案件謎題,讓我有一種“終於來了”的熱淚盈眶感。偵探與罪犯對決的氣氛渲染也很到位,即使明知道只是一場遊戲(遊戲裡的遊戲),但的確有一種替偵探捏一把汗的感覺。

我給他打了4分的低分,並不是因為它是一個很差的遊戲,只是因為它的確不適合我。

該遊戲在遊戲體驗,節奏把控、謎題設計上的確存在瑕疵,但在人物塑造上也有可圈可點的地方(雖然我並非遊戲的受眾,但我能感受到個性十足的人物帶來的魅力)

就像我在開頭說的一樣,這是一個特點非常明顯的需要對上電波的遊戲,屬於那種喜歡的人應該會非常喜歡,討厭的人也會很討厭的類型。建議喜歡這類型作品的朋友可以來嘗試一下,當然如果嘗試下來像我一樣興趣平平的話,及時止損也不失為一種明治的選擇。