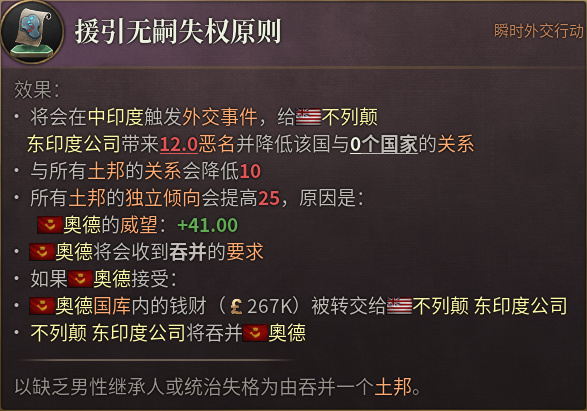

在《維多利亞3》中,東印度公司擁有一個特殊的宗主國外交行動,即對其下屬的印度土邦使用無嗣失權原則。該外交行動可吞併其選擇印度土邦附屬國,但會增加其他所有土邦的獨立傾向並惡化關係。

遊戲中的無嗣失權

無嗣失權是東印度公司在印度對當地土邦推行的吞併政策,該原則在 1834 年由東印度公司董事會提出。

自1612年英國在蘇拉特建立第一個貿易據點開始17世紀英國人擴展到佔據印度次大陸三個沿海海岸,並通過戰爭手段擴大的領土,通過19世紀推行所謂的“無嗣失權”(Doctrine of lapse)政策,印度總督在土邦王公去世沒有直系繼承的情況下,獲得部分土地,至此英屬印度諸省覆蓋約印度次大陸一半的面積。

無嗣失權吞併的土邦

殖民時期的印度

早期的“無嗣失權”

在基圖爾·陳南瑪的丈夫和兒子均去世後,她收養了一個兒子,試圖讓他成為基圖爾土邦王位繼承人,但英國人拒絕接受,要求基圖爾土邦接受英國的控制。為試圖保住對領土的控制權,陳南瑪領導武裝反抗英國東印度公司,但殘酷鎮壓?她之後被人們銘記為卡納塔克邦的民間英雄,同時也是印度獨立運動的重要象徵。這一發展過程與後來的“無嗣失權”有相似之處。

陳南瑪紀念雕像

東印度公司董事會於1834年提出這一理論。根據無嗣失權原則,所有在東印度公司宗主權下的印度土邦,若其統治者“明顯無能或去世時沒有男性繼承人”,其土邦地位將被廢除,並被併入英屬印度。這取代了沒有繼承人的印度君主原本選擇繼任者的權利。

到1848年,英國在印度已擁有極大影響力,尚未被英國吞併的土邦也忌憚東印度公司強大的英國軍隊,只能屈服於這一政策。無嗣失權導致印度人民對英國的不滿情緒日益增強,照應了遊戲中對土邦使用無嗣失權原則後將會惡化所有土邦的關係,並大大增加他們的獨立傾向,該原則的使用之後助推了1857年印度兵變起義。

佔西女王

1853年,佔西王公甘格達爾·拉奧病重。在其去世前一天,他收養了侄兒達摩達·拉奧為養子來繼承自己的王位。但英國拒絕承認他的侄子是王公的子嗣,要求根據無嗣失權原則,將佔西土邦廢除併兼並。甘格達爾之妻拉克什米·芭伊向印度總督和英國政府請願要求讓達摩達爾繼位,皆被拒絕。

1857年,印度民族起義爆發。拉克什米·芭伊起兵反抗英國殖民統治,作為印度1857年起義的領導人物,反抗英國殖民統治的象徵。她被認為是印度的聖女貞德。

印度的聖女貞德佔西女王

印度兵變

伴隨著東印度公司的勢力不斷擴大,印度社會各階層的不滿情緒日益滋長,最終導致受到豬牛油子彈侮辱的回教印度士兵在1857年發動兵變,並團結在被廢吞併黜的土邦王朝身後。

起義的印度士兵

1857年東印度公司軍隊中的印度士兵在駐軍城鎮密拉特發動兵變,這場兵變引發了更大規模的暴動和起義,此次叛亂主要發生在印度中部與北部,這場叛亂極大衝擊了英國在印度的統治。

德里攻城戰

直到1858年6月 ,叛軍在瓜廖爾被擊敗後,叛亂才得以遏制。1858年11月 ,英國人不得不對所有未參與謀殺的叛軍實行大赦以試圖使暴動平息,但直到1859年7月 才宣佈敵對行動正式結束。隨著叛亂結束後,新任英國印度總督取代了東印度公司的統治,廢棄了無嗣失權這一原則。

後話

儘管無嗣失權已被印度總督廢除,但在印度獨立後仍被使用過。1964年,西爾穆爾邦最後一位前統治者拉金德拉·普拉卡什去世時,他的遺孀收養了女兒的兒子試圖作為家族領導權的繼承人。印度政府認為,由於統治者的去世,該家族的憲法地位已經失效。第二年,阿卡爾科特邦最後一位公認的統治者在類似情況下去世時,同樣援引了無嗣失權原則。