有被《艾爾登法環》打動,就像是深深地沒入其中,又像是某種衝力撲面而來。所以我很疑惑那是什麼?我究竟被深深地沒入了什麼之中?那撲面而來的是什麼?

社區裡媒體和玩家們熱情地分享著遊戲的感動和快樂,不斷聊起作品裡多樣性的內容、卓越的關卡與美術、有爭議的戰鬥系統、以及“找不著NPC”。讀著這些評論,遊玩時那種龐亂朦朧的感受也漸漸變得清晰分明。只是……那個疑問怎麼竟變得更加顯眼了:說真的,在《艾爾登法環》中的到底是什麼?

1、作品是設計和體驗的總和嗎?

社區中聊得最多的是遊戲中的各類遊戲設計要素,常見的測評也總以此分類討論。在遊戲裡,畫質、系統、“Gameplay”、敘事……不斷逼向我們,於是我們總被設計問題所糾纏。畢竟,From Software憑手藝所製作的東西,難道不就是《艾爾登法環》的系統、代碼和素材嗎?但是,要素和特徵的總和就是事物本身嗎?諸如紅色、香脆、多汁、吃起來……再多特徵的總和似乎也無法讓我們領會蘋果是什麼——除非真的吃一個蘋果。

看“畫質”,和玩遊戲,當然不一樣

當然,多數測評大概也並不為了回答“遊戲‘是其所是’地是什麼”之類的問題,更多是為了比較諸遊戲之間的不同。這個蘋果和其他蘋果有什麼不同?《艾爾登法環》和其他作品相比呢?也因此,即便測評如何中肯,即便《艾爾登法環》確實比其他遊戲多一些關卡和美術設計、少一些指引和AI腳本,但似乎唯獨沒能說出我遊玩時所感受到的那個是什麼。在要素的總和之外,還存在別的東西結合著這些代碼、素材和系統嗎?完全對象化、客體化地對待我們眼前作品的各“部件”,毫無感性地談論著形式構造,這樣真的能帶領我們通向作品本身嗎?

玩家們也常常對彼此的體驗有所共鳴。如果聊到王城迷宮,或者“碎星”Boss戰,大有一種相視一笑、懂得都懂的默契。我們分享體驗和際遇,“絕景”實在令人回味!但是等等……且不論我們是否能說清體驗是什麼,關鍵是:“體驗”是在玩家那裡的,這樣的評論仍然無法回答“作品中有什麼”。遊戲作品想必不是各種抽象“體驗”的聚合;倒不如說體驗從屬於作品中那抑制著自己的東西。

但或如“體驗引擎”(Sylvester T.)這樣的視角似乎也在這一問題面前有些無力。正如這個類比本身所指出的:那個給玩家帶來體驗的“引擎”本身頗有些神秘。此外,即便不轉進到對“引擎設計”的討論,只要我們作此追問,我們就已經預先把作品當作了一個現存的、在心靈中引發各種狀態的對象。我們不知不覺地指向了一種實用性的後果,彷彿作品是一個“器具”,像一臺烤麵包機或者一把錘子,其存在被自身的有用性所規定(也可能還存在名為藝術的上層建築)。作品難道是一種“器具”嗎?我們對“器具”總是關注其工具性目的,反而對器具本身“日用而不知”;就好像別管什麼遊戲,只要“爽”就行。但是在《艾爾登法環》中,一種始終如此確信地打動著我們的東西分明是在場的,我們清楚地感到:《艾爾登法環》將什麼東西在此處敞開,而不只是為了什麼效用而存在。作品有其自持自立的本質,而不僅僅是一個附著了審美價值的“器具”。

我絕不是想說以上的視角是錯的,這些批評熱情而深刻,對於遊戲設計技術的總結和進步絕對是有益和必要的。我更想知道的是:被流行討論所忽略的是什麼。就好比,我們探究星空的閃爍、移動、排列的數據和規律,當然沒有錯。只是這些解釋沒能領會我們凝望星空時對浩瀚蒼穹的感受、對深邃宇宙的遐想、對無盡命運的慨嘆,也沒能解釋我這個月為什麼水星逆行。

到底哪種解釋才更接近星空的真實?20世紀後西方學者對於希臘式的自然主義、科學主義視角已多有討論,這就不是咱能說得清的了。咱還是說迴游戲吧。

解釋不了當時的心情

我們是如何看待電子遊戲的?將遊戲作品視為承載設計屬性和特質的主體,或是諸多感受和體驗的聚合物,亦或是經典美學框架下具“有形式的質料”,都是合理的人之常情。但這些看法是否真的告訴了我們《艾爾登法環》裡打動我們的是什麼,電子遊戲作品“是其所是”地是什麼?在設計類的評論中,作品本身退隱到層層系統、數據、結構所阻隔的遙遠的迷霧中;體驗式的評論又使作品成為悲喜感動、視覺衝擊、戰鬥成就、“爽”……等等感受的集合或提供集合的莫名對象。前者將作品本身挪得老遠,後者又將之與我們糾纏,唯獨遊戲作品本身不見了。

我想要看到《艾爾登法環》直接而豐滿的現實性,而不是有些陰森的設計理論。我在法環世界中、在交界地(The Land Between)上,感受到的究竟是什麼?《艾爾登法環》作品本身究竟是怎樣一回事?

2、一把刺劍是什麼?

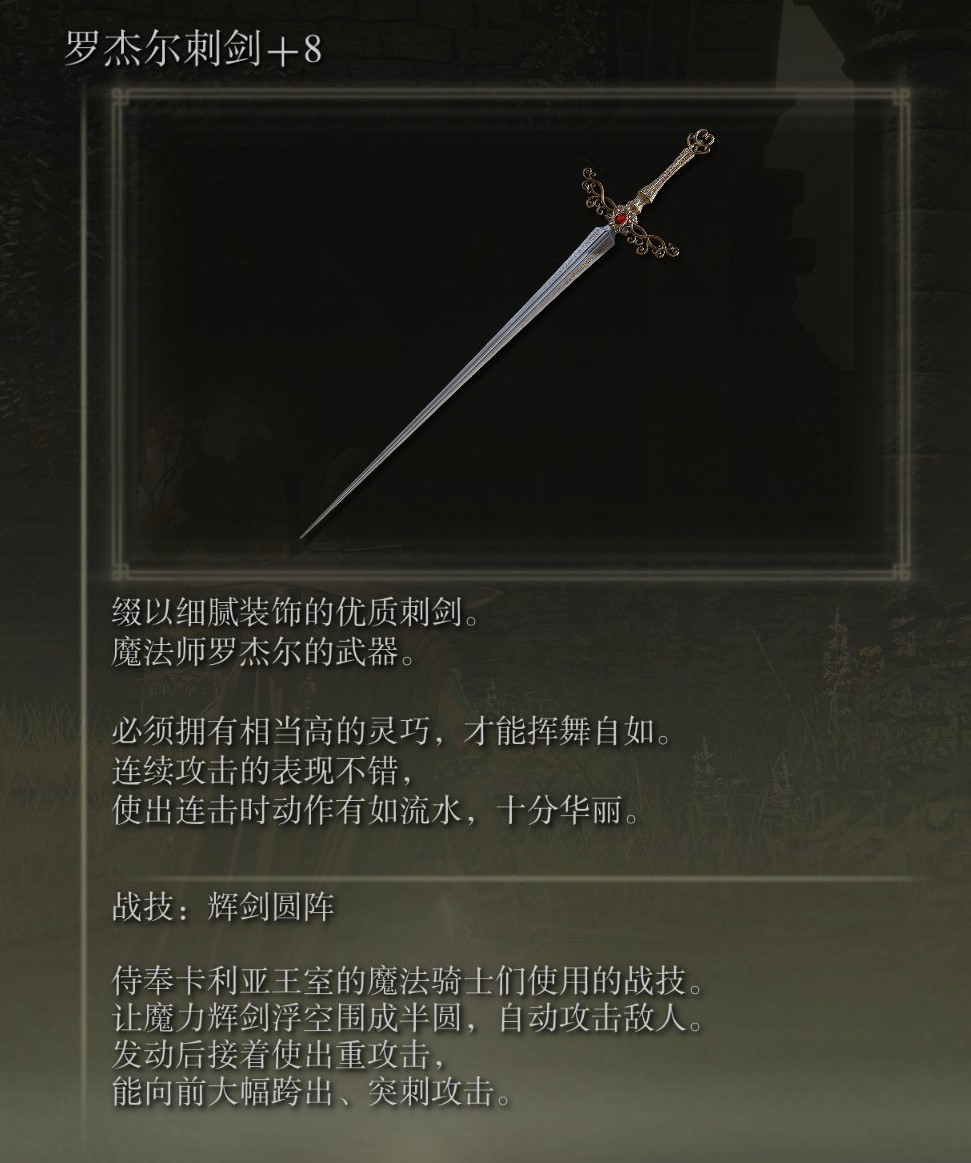

這是一把刺劍。

如果你還沒有玩過老頭環,那麼:這是遊戲前期即由NPC贈予的武器,屬於刺劍類型;此類武器攻擊力數值不高,但是出手快、後搖短。靈活飄逸的攻擊,加上其自帶的輝劍圓陣魔法戰技,使用這把刺劍時能打出獨特的戰鬥風格。簡單的介紹掛一漏萬,總之,當我們想到道具,總是自然地試圖去了解它的作用是什麼。就好像對這樣一些道具來說,道具之存在就在於它們的有用性。

然而如果你已經玩過了遊戲——

這把刺劍凝聚著羅傑爾一生。在追尋真相之旅中,這把刺劍伴隨他的身邊,哪怕與友人分道揚鑣。閃耀寒光的劍身映照了遼闊荒蕪的交界地上褪色者的絕望與奮起。在黃金樹、滿月、凝滯的星空之下,羅傑爾孑孓獨行,劍身刺穿鐵甲,輝石魔法驅逐死誕。在這把刺劍中,迴響著交界地對人神的無聲召喚,顯現著黃金律法的繁榮風華與破碎呢喃。這把刺劍裡浸透了對力量蹈厲奮發的渴求、對初心無怨無艾的追逐,隱含著在荊棘命定前對軟弱自我的嘆息與難以遏制的戰慄。

曾經所見賜福的指引

這把劍屬於交界地,它在羅傑爾的世界裡得以保存而自持。而藉助於這把劍,羅傑爾也對自己的世界有了把握。在大賜福旁精疲力倦地拾掇歇息,在史東威爾城底心神未定地面對腐爛樹靈,每當此時,無需思考和打量,只要握著這把刺劍、揚起卡利亞輝劍圓陣,羅傑爾就知道他的世界的一切。羅傑爾刺劍之存在不止是如道具般“有用”,不如說這種有用性必須植根於其本質性存在的豐富性中。

反之,當沒有了這種勾連世界的豐富性,個別的道具就會用舊用廢,萎縮淪為純然的用物。在“豐富性”的消失過程中,用物變得無聊而令人生厭,羅傑爾刺劍變成了我們手中尋常無殊的“屬性不太行”的過渡道具之一,被遺忘在揹包角落。

所以這把刺劍是什麼?它勾連於羅傑爾的世界的意義整體。由此才會在我們的化身穿霧而至時與我們相遇相識,法環世界和交界地為它而在此,也為所有褪色者、神人而在此。

羅傑爾將刺劍交付於我們,我們手持刺劍,穿上魔法劍士套裝,行使羅傑爾所教授的戰技和魔法。我們如他一般面對自己的恐懼和敵人的殘酷,面對這個世界和大地。甚至通過“勾指”的召喚,便能與其他萌新褪色者在Boss“惡兆”門前相遇。我們化身為羅傑爾;同他一樣籌劃、操心於交界地。於是我們也能領會羅傑爾之為魔法劍士的存在;他的所有憤怒,悲傷,後悔,恐懼——其實一直都存在。通過《艾爾登法環》,也只有在《艾爾登法環》中,這把刺劍的存在才專門顯現出來了。

一派從容的異端魔法劍士

我們又是如何尋獲了關於這把刺劍的存在呢?如果我們只是一般地談論和想象一把劍,或僅僅通過圖片、描繪和解釋,我們將絕不會經驗到劍的存在、劍之為劍實際是什麼;哪怕對這件道具的數值、模組、系統、“碎片敘事”做再多的探究,也只不過是一把短劍,你不知道它是怎樣的物件,甚至不知道它歸於何處。必定是在一種使用過程中,這把劍才成其所是,我們真正遇到了劍之為劍。唯有通過對《艾爾登法環》的遊玩:穿過濃霧,我們進入了另一個天地,其全然不同於我們慣常的存在。《艾爾登法環》顯現出法則破碎之下人的掙扎與奮起,使我們懂得了“羅傑爾刺劍”實際上是什麼。

在作品中發揮作用的不僅僅是一種描摹。《艾爾登法環》的閃耀並不是因為惟妙惟肖,遊戲不止給出表面樣式,還包含著自持自立的深度。遊戲作品不該是意義的簡單顯現,而是意義的深不可測。精緻鏗鏘的刺劍與鎧甲,默然張開的黃金樹,不光是顯現個別存在者是什麼,而是使得無蔽狀態本身在整體關涉中發生出來。

3、回到遊戲作品本身

《艾爾登法環》建立了一個世界。作品嵌合聚集了所有的道路和關聯;賜福與詛咒,重鑄與崩壞,奮起與墮落,榮光與恥辱——在這之中眾生獲得了命運的形態。出自這個世界並在這個世界中,神人、半神和褪色者們迴歸到它歷史性的使命中。

曾領受賜福的眾生,命運在哪裡?

史東威爾城在黃金光輝中承受著燎原席捲的暴風,因此我們領會了暴風本身的強烈。枯萎的巨龍使得王城黃金般的雄偉、龍族君臨的力量、惡兆難逃的破敗顯現出來。黃金樹漠然的聳立是黃金律法的可視;燃燒的天空映紅了毀滅與重生。海潮的泰然寧靜顯出了這片交界地上洶洶不止的危潮。巨人與騎士,死誕與眷屬,神人與褪色者……進入他們突出鮮活的生命中,顯現為他們自身。交界地照亮了眾生賴以棲居之所。古希臘人早已將這種顯現、湧現本身和整體叫做Φύσις(有學者譯為湧現,自然)。

在霧的彼端,我們的故鄉“交界地”

但另一方面,交界地又始終拒絕向我們敞開。交界地是一切湧現者的隱匿之所,交界地以庇護者的樣子湧現著。“碎星”負荷並且顯現其英武,這種“英武”向我們衝來,但同時卻拒絕我們對它穿透。要是我們試圖拆解碎星來領會他,就絕不會看到任何內在的和被開啟的東西。我們把“碎星”放在所有數據、視頻、攻略的顯微鏡下,試圖以各種不同的方式來把捉,那麼,我們只不過是把“碎星”帶入了數值、背板和機械運動的計算之中而已。這些對“碎星”的規定或許是有用的,但也只是數字而已,而其英武卻早已不知所蹤。只有當我們立於慟哭沙丘的群星之下,碎星也尚未被揭示、未被解釋之際,“英武”才顯現自身。

無上意志選擇了他們

交界地讓任何對它的穿透在它那裡破滅了,使任何形式科學的計算幻滅了。雖然殫精竭慮的保姆式的攻略向已經對象化的作品宣佈“玩穿了”,但無論我們如何小心謹慎地嘗試重新獲得作品的科學探討,都不再達到作品自身;所做也僅只是一種對它的回憶而已。我們圍繞著遊戲談論著數據和規律,自以為切近了作品、變得更加親密,但其實這種親密只是陰森晦暗。只有當整個遊戲作為本質上不可穿透、自持自立的東西被保持和庇護之際,當法環世界退遁於交界地、躲開了所有穿透和拆解,才有什麼澄亮地顯現出來。

作品的世界與大地之間、顯現與庇護之間有著一種張力。Ian Bogost說道:

遊戲將井然有序的平凡世界拆分,再用一種驚人的、可怕的新方式組裝起來。

只是這個重新組裝的世界卻必須被庇護起來。張力決定了遊戲以怎樣的構型出現並燦爛光華;但也正是這種張力使得遊戲作品無法像一個對象物那樣被工具理性和主體意圖一覽無餘。因形式科學的分解、規劃和計算而迷失的物的存在被作品保護起來。反而,當所有存在者變成了可查詢的攻略視頻、道具數據庫、互動地圖,當所有的關聯都變成了任務列表、備忘記錄、感嘆號,所有的道具都變成了傷害計算、畢業套裝、節奏榜……當作品被完全的對象化、客體化,作品存在的自持自立也被取消了,只餘下所有人整齊劃一的通關結果。

在作品中,“存在者是什麼”和“存在者如何是”被顯現和敞開出來。遊戲本身是世界的顯現,而不是理論的拼湊。遊戲作品內在的敞開和安寧並不是從我們的主觀活動中獲得其意義的,而是從世界的發生中獲得其意義的。羅傑爾刺劍和世界在作品中走進了它的存在的光亮中,存在者進入它的存在之無蔽之中而閃耀著。

《艾爾登法環》闃然無聲地開啟著法環世界,同時把這世界重又置入到交界地大地的庇護之中。《艾爾登法環》本身道出了一切。

4、所以這和我玩遊戲又有什麼關係呢

作為作品而存在的電子遊戲——至少其中一些遊戲,我不願將之貶低為一種服務於人的客體對象、一種提供體驗的工具。說到斯金納的老鼠、巴普洛夫的狗、桑代克的貓……住口!我想要大聲反駁,我的遊玩和動物本能是不同的!我明明知道其中還有著什麼別的存在,我不僅在遊戲中體驗和獲得體驗,更重要的是伴隨著作品本身,某種東西來到了這裡,以其自身存在而在場。遊戲作品分明具有某種自持自立。作品愈是孤獨純粹地被固定於形態中而立足於自身,那麼,“衝力”,這種作品之為作品的存在,就愈單樸地進入敞開領域之中,陰森晦暗的東西、以往顯得親密的東西被衝開了。

我們穿霧而過,踏入“魔力圈”(Magic Circle) ,被拋入法環世界;但並不只是在對那些物事進行單純的認識和表象,不止是對遊戲系統、數值和故事進行使用和觀賞,而是領會和籌劃著我們自身與化身。這是有所意願的領會。我們對遊戲有著意願,寧願進入其中,寧願存在而不是不存在。我們“領會”作品中有什麼,也就向世界與大地意願著什麼;意願著的領會,是生存著的我們自我超越的決心,我們將這種超越委身於作品中存在者之敞開性中,置身於那已經被作品嵌入的張力中,並棲居於此。這種領會伴隨意願在作品之敞開中籌劃前行,我們被沒入到作品所發生著的關聯之中。

作品把我們移入其自立敞開的境域之中,把我們移出尋常平庸,改變我們與世界和大地的關聯。我們抑制了通常的流行行為和評價,認識、觀看、逗留於在作品中所生髮的一切。這種抑制和逗留也讓作品如其所是的在場。這不是把我們孤立於某種私人體驗,也沒有剝奪作品的自立性,沒有把作品強行拉入純然體驗的領域,沒有把作品貶低為一個激發體驗的道具。這與流行評論對作品的形式、設計、品質的討論和期待並不一樣。

又或者,遊戲作品在那裡倒不如說是遊戲和文娛行業的對象?遊戲本就是消費和娛樂行為的工具嗎?遊戲的製作到底是生產還是創作?電子遊戲從來都在滿足玩家的享受;產業製作、出品遊戲作品;玩家和批評家操勞於市場;甚至遊戲學也亟需把作品當作科學的對象。然而,在所有這些繁忙折騰中,我們錯失了作品本身嗎?

那麼,遊戲對我們自己來說是什麼呢?《艾爾登法環》中,令我們打動的那個又是什麼呢?

P.S. 主要參考文獻是《藝術作品的本源》,這算是讀後感了。雖然標題設問了“《艾爾登法環》裡有什麼”,但我其實也沒有能力去回答,只是打算把疑問寫出來。emmm可能有點標題黨。