落日間鏈接:Shuen-shing Lee 我輸故我思:按鈕炫目的戰爭中對沉思的一次追尋 (2003)

譯者按

這是一篇很長且很難翻譯的文章。

找到並且翻譯它的緣起與 Paul Virilio 愛與運氣的遊戲 The Game of Love and Chance (1995) 類似,我試圖尋找遊戲能夠回應當下社會的方式。

令我驚訝的是,文章作者叫 Shuen-shing Lee(李順興),是臺灣中興大學外國語言文學系副教授。1998年,他創建了中國臺灣第一批專門研究中國超文本文學的網站之一(歧路花園 The Garden of Forking Paths),他正在研究數字文學和電腦遊戲中再現與模擬的交錯詩學。

而這篇文章是由這位臺灣外文系學者在美國巴的摩爾遊學時所寫的,並發表在《Game Studies》的期刊上。

文章寫於2003年,如同穿越,在中國遊戲啟蒙都還沒開始,更遑論「遊戲研究」時,他已經在西方遊戲研究的第一線上追尋著那時最當下的藝術遊戲與批判性遊戲,而這些在二十年後的今天漢語世界與遊戲業界還無處可尋。

我很感慨的是,當時的遊戲研究與創作緊密相連,Frasca 自己研究且也創作來進行回應和與實驗,而這位外國語言文學系的臺灣教授也筆耕不輟,進行超文本創作。他創辦於二十多年前的網站有一個很酷的名字(歧路花園 The Garden of Forking Paths),至今仍可訪問,他在裡面談了和翻譯了很多數字文學,並也創作自己的超文本作品。但這就是另一個故事了。

我沒有想到這篇以社會批判而起的文章有如此深入的論述。這不僅僅是一篇關於批判性遊戲的學術文章,也正是完成呈現出遊戲沉思潛能以及遊戲批評的一篇範本。

他將遊戲研究與其外文背景結合得如此美妙。

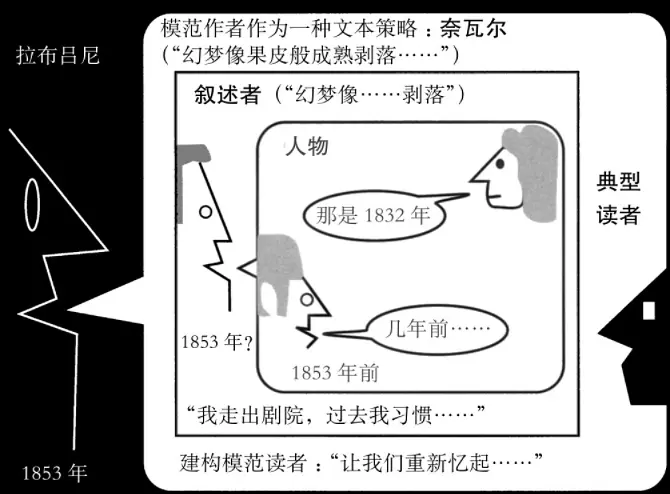

在數月前,我在寫作《文學機器如何運行 | 落日間》一文的草稿時,深入閱讀了文學家艾柯《開放的作品》與其哈佛的講座稿《悠遊小說林》,對於其中「模範讀者」的表述尤其讚賞,並在 《宮崎英高:現實晦暗如謎》所屬的遊戲作者系列的介紹中提及:

此欄目的「遊戲作者」,並非單純圍繞開發者的人物誌,而是以我所感受與思考下的遊戲作品自身所隱含的「模範作者」(Model Author,見 Umberto Eco)為最終論述對象,希望能向你去展現我所欣賞的遊戲設計者以及他們作品中獨特且共通的美。

而當我最近兩天在翻譯本文時,猛然發現,文章作者也大量提及了第二層的模範讀者的概念。並將此概念作為貫穿本文的核心線索。

在此我斗膽做一些分析與補充,因為對我來說,這也正是我的遊戲設計與遊戲批評觀,也正是隨著我六年多前開始的遊戲-反思-設計-學習-驗證的起點:

「模範作者」的概念,首先是與「經驗作者」區分開的,經驗作者便是那個活生生的作者之人,他吃喝拉撒,他對自己的作品有構思有評論有影響,但是我們並不能以「經驗作者」去批評和讀解作品。

作品在被創作後,存在著一個「模範作者」,或許可以將其看作以作品為主體,甚至「擬人化」後的形象:這個作品它自己在敘說什麼?經驗作者只是被繆斯授予靈感創造出作品的人,句子是主角,作者僅僅是「妙手偶得」,是「無實體」,作品本身才是重要的,擁有其獨立的生命與傾向。

拉布呂尼病中可能沒意識到他建構了這麼美妙的敘事機制,但這個敘事機制的法則就隱藏在文本之中,在我們眼前。14世紀的僧侶施瓦茨(Berthold Schwarz)在尋找哲人石的時候,是怎麼發現火藥的?他對火藥一無所知,也一無所需;但火藥一樣存在,且不幸能產生作用,以一種可憐的施瓦茨不懂的化學配方產生作用。經驗作者純粹靠運氣發現的事物,模範讀者閱讀到了,且將之歸功於模範作者。

這就是為什麼設計師 Jonathan Blow 反覆強調自己更像一個為宇宙的豐富與慷慨所驚訝的「發現者」,遊戲設計師做的是發現已經存在的事物並且通過關卡設計將其展示出來,就像Mark Brown說的,遊戲在完成它自身。那麼這種基於作品的結構,運轉和產生為主體描述的便為「模範作者」。

此外如果站在玩家視角上來看,我們要如何理解和欣賞一部作品呢(文學或遊戲作品)?

Eco 用「第二層次」的模範讀者的概念給出了回答:模範讀者(Model Reader)是文本創寫之初的理想合作對象。他在哈佛的諾頓演講中舉了《西爾維婭》的例子,並耐心重建了故事時間線以此來說明《西爾維婭》是如何有跡可循的不斷地轉換於倒敘(flashbacks)與提前敘述(flashforwards)來達到效果的,就像是愛倫坡的《寫作論》中描述的那樣。

他認為我們要成為模範讀者,我們需要不僅沉浸在故事中(第一層),而且要能夠明白並且知道作品是如何達到這一點的:就像是他幫助我們我重建了《西爾維婭》的混亂的故事事件順序,目的是思考作者奈瓦爾是如何引導讀者丟失這種感覺的。這就像旋律一樣,讀者先享受旋律引發的效果,接著明白音程序列的巧妙組合如何產生這些效果,而後者中的樂趣則更甚。

我們要知道這個故事和文學作品是「如何」運作的,就像是我們理解我們所喜愛的遊戲是「如何」設計和達到這樣的體驗的,這裡的 How 並不僅僅是技術上的How,更是設計上的,要「介以追蹤織入虛構地毯的複雜形象的規則(rule)」。

這意味著作為玩家要開始思考遊戲設計,因為就像埃科和卡爾維諾他們同時兼是好的作者與讀者一樣,「成為一個好讀者的先決條件必須是一個好作者。」

我懷疑這篇文章與艾柯的演講有某種隱含地對照關係:他舉的Aaserth的三重時間的概念正巧對應《悠遊小說林》中對於:故事時間(story time)敘事時間(discourse time)閱讀時間(reading time)三者的分別。而這篇論文的標題則毫無疑問是對笛卡爾「我思故我在 Je pense, donc je suis」的戲仿。

而這篇文章的美妙之處在於,文章核心談論的是批判性遊戲帶來的美學效果,對玩家成為「理想讀者」的要求,而作者恰恰是通過讓自己成為《Kabul Kaboom!》以及《New York Defender》的第二層的「理想讀者」來展開並達到這一點的論述的!

也就是說,這篇文章的組織的修辭方式與其中心的策略本身形成了統一,就像遊戲設計與遊戲主題與敘事地完美呼應一般。

圍繞著這種第二層的理想讀者-第一層的理想讀者展開,作者層層遞進,將遊戲空間而轉變為一種思索空間,將玩家從遊戲快感獲取的主觀玩家,變為客觀玩家;從 game 到 play,從 ludus 到 paidia,從在遊戲中的沉浸(in-gaming immersion),到成為遊戲外的參與(off-gaming engagement),從「認知上(cognitive)探究」達到「領會(recognition)」。通過令人眼花繚亂的敘述以及交錯貫通的理論之間的強烈共振,展開不同理論之間的串聯與碰撞,快速掠過玩家,設計,主題,時間,快感,得心應手。甚至我懷疑其英文有炫技之嫌,或許數十年醉心於超文本小說寫作與研究的他指不定在這篇文章中還埋藏著更多的秘密。

作為一篇關於批評性遊戲的遊戲批評的文章的譯者「批評」,就讓我戲仿艾柯在演講開頭的最後一段話,來邀請你來一同閱讀這篇翻譯:

所以我,身為無實體,無性別或無歷史的聲音,也是開始首場並且結束末場的聲音,邀請你,善良的讀者,在接下來的文章中,和我一起來玩我的遊戲。

*對於模範讀者及 Eco 其他的思考可見我在豆瓣對此兩本書的評論。

*封面為 JODI - Quake I

*文章有分段重排,圖片大部分為譯者補充

*我等了很久,都沒有收到作者的回件,如果落日間的關注者有能聯繫到作者的話,請幫助我,我對於教授的經歷以及其對數位文學和超文本的研究都非常感興趣,期待能有交流的一天。

葉梓濤

我輸故我思:按鈕炫目的戰爭中對沉思的一次追尋

I Lose, Therefore I Think: A Search for Contemplation amid Wars of Push-Button Glare (2003)

作者:Shuen-shing Lee(李順興)

譯者:葉梓濤

原文鏈接:點擊跳轉

*我希望對 Marie-Laure Ryan 和 Game Studies 審稿人提出的有益建議與評論表示感謝。並感謝科學委員會的資助,使我能夠在2002-3學年在巴爾的摩大學進行本文的研究。

Introduction 簡介

本文研究了一小群充滿社會政治批判的電腦遊戲,對遊戲領域的設計慣例和詩學觀察提出觀點和解讀。社會或政治批判性的遊戲涉及對社會某方面的仔細考察,也通常自我反思地批評遊戲產業的主流傾向。它們採用並修改了流行遊戲既定遊戲模型與定式。這些「重新校準(recalibrations)」挑戰了「遊戲等於樂趣 games equal fun」假設。它們吸引了新的受眾,提供了可選的其他目標,如沉思性遊玩(meditative play)或遊戲外參與(off-gaming engagement),並往往是通過痛苦,而非愉悅的方式。這些遊戲所實現的藝術性超越了新興的遊戲詩學所限定的範圍(這些詩學大都基於流行遊戲)。

1. Games You Never Win 你永遠不會獲勝的遊戲

Ludology.org 的站長 Gonzalo Frasca 宣稱,幾乎不可能「找到『嚴肅』的電腦遊戲」,特別是談起悲劇(tragedy)。他認為,遊戲的二元輸贏邏輯誘使玩家為了取勝而使用各種手段,這很容易破壞其內容中隱含的任何嚴肅性。

例如沖淡電腦遊戲嚴肅意圖的一個機制是可重玩性(replayability )或行動可逆性(action-reversibility),這破壞了傳統悲劇中默認走向死亡的線性發展的意義(Frasca,2001b)。Frasca 的方法植根於傳統的悲劇形式,在某些計算機遊戲中可能是合理的,但他可能忽略了計算機遊戲擁有自己的嚴肅或悲劇形式的可能 [1]。

注1:說得複雜點,人們甚至可以說,遊戲有可能因玩家的有意行動而成為嚴肅的。一個數碼悲劇(digital tragedy)可能是因為玩家的能力太差,以至於他永遠無法突破謎題或檢查點而產生,可悲地被困在遊戲中的某個地方,沒有力量和資源,只能看到他的愛人被殺或他的虛擬生命時間流逝。從這個角度來看,一個電腦遊戲對一些人來說可能是悲劇,而對另一些人來說則是喜劇,無論遊戲設計的目的是什麼。

一個「無法獲勝」的遊戲可以被認為是一個悲劇,例如,一個具有玩家永遠無法實現的目標的遊戲,不是因為玩家缺乏能力,而是由於遊戲設計體現了悲劇形式。例如,在 Stef & Phil 的《紐約保衛者 New York Defender 》(2002) 中,無論玩家如何瘋狂地擊落瞄準雙子塔的飛機,他都註定失敗,因為飛機的數量會隨著他的射擊而呈指數增長。在9-11事件和恐怖主義陰影的背景下進行遊戲,人們很容易同情無力保護雙子塔的保衛者,或者象徵性地同情我們的社會,正如 Clive Thompson(2002)指出的那樣,在面對恐怖主義時,社會投射出一種無力無望的悲劇感。

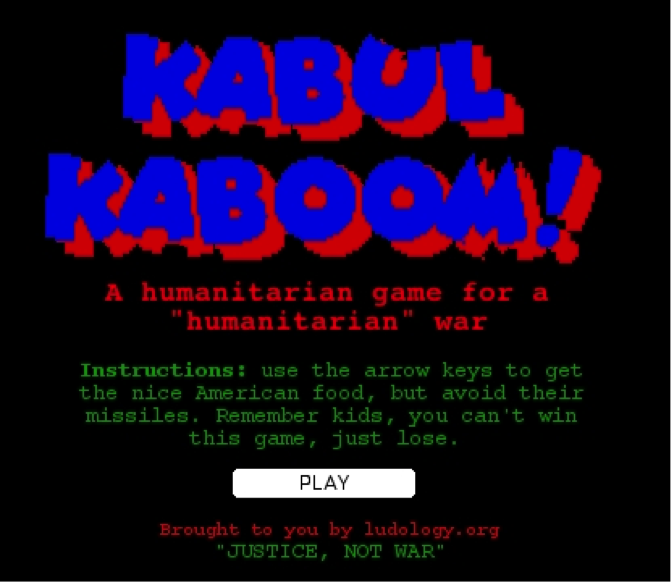

有趣的是,Frasca 自己的《Kabul Kaboom 喀布爾大爆炸》(2002)是另一個在風格上更具裝飾性的例子,也同樣是無法取勝的形式。他曾宣稱,「目前很缺少『嚴肅』的、將媒介作為一種表達哲學觀點或分享藝術家對現實的感知方式的電子遊戲」(Frasca, 2001b)。從時間線來看,《喀布爾大爆炸》 無疑呼應了這一說法所暗示的號召。[2]

注2:應該指出的是,這種對批評性遊戲的呼籲首次出現在他的碩士論文(2001c)中,《被壓迫者的視頻遊戲。視頻遊戲作為批判性思維和辯論手段》(Videogames of the Oppressed: Videogames as a Means of Critical Thinking and Debate)

譯註:關於《Kabul Kaboom》的更多信息:這個嚴肅遊戲邀請玩家操控一個女人,收集漢堡並避開炸彈。Gonzalo Frasca 在2002年製作的這款新聞遊戲(newsgame),揭示了美國軍隊在阿富汗戰爭期間投放炸彈和食物的矛盾。

Gonzalo Frasca 自己對其描述為:「2001年9月11日,我在一架飛機上。幾個月後,我需要做一次從美國西海岸到東海岸的飛行。我決定做一個實驗:在飛行中寫一個關於當前事件(阿富汗戰爭)的遊戲。結果是「喀布爾大爆炸」,對所謂的「人道主義戰爭 humanitarian war」 進行了反思,美國軍隊用食品供應和導彈轟炸阿富汗人。那天晚上,我把這個遊戲貼在我的博客上,然後就忘了。幾天後,令我驚訝的是,有成千上萬的人在玩這個遊戲。這是我的第一個新聞遊戲。」

2002年初,美國對阿富汗的塔利班政權採取了一系列軍事行動。美國空軍襲擊了塔利班,使其通訊癱瘓,並同時空投食物,旨在安撫地面上極度不安的民眾。Frasca 通過並列炸彈和漢堡包這兩個符號,並將它們從空中拋下,在一個交互環境中說明了這一道德矛盾的時刻。玩家的角色要儘可能多地抓住漢堡,同時避開傾瀉而下的炸彈雨。一旦她被擊中,屏幕上就會出現一個靜態場景,上面擠滿了身體的碎片和瓦礫,還有兩個旁觀者在說:「嗯,真好喝」。

主題顯而易見。一個生命被如此無情地踐踏,再沒有比這更糟糕悲慘的了:在一個沒有出口的空間生存,無休止的戰爭在進行,平民受害者同時追逐和躲避,接受和拒絕,並註定要在瞬間悲憤地死去。遊戲的創意美學的實現用漢堡包比用任何其他形式的食物都要好,因為 「漢堡包」是 「殘缺不全的屍體」的常用俚語(如在「漢堡山」特別血腥的越南戰爭戰役中)。[3]

注3:我的一位美國朋友 Scott Ezell 對《喀布爾大爆炸》及其符號作了如下回應,經許可從通信中引用:

這些從天而降的圖像共同創造了一個間接但有力的諷刺(irony)。漢堡是美國的象徵,既因它們被世界設想為美國的民族食品,又因為它們表現為美國的快餐文化和特許經營權(franchises)在全球的傳播。通過將漢堡包與炸彈配對,遊戲的創作者暗示,漢堡包與炸彈一樣象徵著美國的侵略。許多人已對此感到憤怒:地球上最強大的國家轟炸已一貧如洗、飽受戰爭蹂躪的阿富汗,特別是其將平民傷亡視為令人遺憾卻無可避免而不予理會的這種傲慢態度。

在這種情況下,漢堡的加入擴大了批評的範圍,將其擴大到包括經濟和文化侵略。由於殘缺不全的屍體經常被稱為「漢堡包」(參照綽號為 「漢堡包山 」血腥越南戰役,同名電影就來源於此),Frasca 通過這種搭配暗示向阿富汗投放食物是虛偽的(向你剛轟炸過的人施捨慈善),而向全世界投放更大的快餐食品是類似強加了文化訴求和政治意願,儘管不那麼直接。這種諷刺帶有黑色幽默的影子,因為漢堡包,作為食品來說相當豐盛和持續,肯定不是被投放給那些轟炸受害者的東西。相反,我們可以想象到令人不快的罐頭和 「K」補給("K" rations)。這款遊戲撕開了當時政治言論和道歉的外衣,描述了美國從天上扔下漢堡,而在地上把人變成「漢堡」的情景。

儘管它的街機模式極富時代感,但《喀布爾大爆炸》與純粹的娛樂相距甚遠,這主要源自其強力的諷刺。作品的另一個亮點在於 Frasca 對畢加索的《格爾尼卡》(Guernica, 1939)的挪用。從《格爾尼卡》中裁剪出來懷抱死嬰的哭泣母親形象,被重新放置在互動情境中,並被賦予化身的角色。在空襲中的化身演繹了戰爭給弱者帶來的苦難。這種表現(representation)和模擬(simulation)的巧妙融合是該作品的藝術成功之處。它借鑑了畢加索對戰爭暴行的高超的繪畫敘述,並通過模擬重新處理了同一主題,這使得玩家可以通過 Craig A. Lindley 所說的「知覺的、認知和運動操作的模式」來創造體驗(2002b)。

2.Trial-and-Error Breakout 突破「試錯法」

《紐約保衛者》和《喀布爾大爆炸》對電腦遊戲中根深蒂固的試錯模板(trial-and-error)進行了黑色幽默般的諷刺。在這兩款遊戲中,重玩並不會改變什麼,而只會加劇無力和悲劇感。這一突破構成了對遊戲設計的批判,及對一直在無意識中重申試錯概念,而沒多少模式創新的流行電腦遊戲的「後視 rear-viewing」。

《喀布爾大爆炸》的封頁說道:「孩子們,記住,你們贏不了這個遊戲的,輸吧。」實際上,無法取勝的形式(un-winnable form)在街機遊戲中已有較長的歷史。其目的是衡量其玩家在特定情形下堅持的能力,並在分數表上排名。

在 Berzerk(1980)中,化身一直戰鬥到死。另一個例子是Ferry Halem 的 Hold the Rope(2001年),在互聯網上很容易找到。遊戲空間以一頭犀牛和五個競爭的化身之間的拔河比賽為特徵。玩家需要是不斷地點擊五個參賽者,這是一個象徵性的能量提升動作。當其中一個參賽者的能量用完時,隊伍就會被犀牛拉走。玩家無法擊敗犀牛,因為設計就是如此。儘管這樣,遊戲的目標是打破之前選手創造的記錄。

從分數表來看,這是個玩家之間競爭的遊戲。競爭性遊戲(Agônal (competitive) )是在贏-輸的二元邏輯上構造的。這種對立也適用於 Hold the Rope,輸贏規則在玩家之間的關係中,而不是在機器和玩家之間實現。因此,「試錯重複」在這種類型的遊戲中仍然有效,因為重玩通常會能提高玩家在與他人競爭中的得分。

《紐約保衛者》和《喀布爾大爆炸》都破壞了分數表的僵化公式,從而使玩家之間的競爭概念失效[4],並恢復了玩家與機器間的輸贏之爭。「無法獲勝」的形式對這兩款遊戲的玩家完全不利,但最重要的是,這種特殊的形式承擔了遊戲內容的美學對應性(aesthetic correspondence)——這些遊戲斷言,在建築倒塌或身體被變成「漢堡包」的情況下,沒有贏家,這種形式反映並強化了這一訊息。這種將遊戲納入社會批判的做法也超越了被娛樂消費主義所支配的慣例。

注4:早期版本的《紐約保衛者》保留了計分表的設計,但後來被刪除。

這種混合據稱是由 Eugene Jarvis 的 Narc(1988)而開創的,這是一款早期的街機遊戲。在一次採訪中,Jarvis 講述了他為遊戲加入「更多東西 」的動機。「似乎很少有電子遊戲對任何事情發表任何聲明——它總是與一些軍隊、太空外星人或小矮人作戰。你從沒看到任何政治聲明或時事問題」(Herz,1997)。

Narc 體現了反毒品的主張,它為玩家提供了一個舞臺,讓他們操控緝毒人員(narcs)來炸燬與毒品交易有關的生物大軍。正如 Jarvis 所說(Herz, 1997),它變成了一個帶有「一點施瓦辛格風格」的交互式的動作電影。儘管它有社會批判的意圖,但它的故事情節並沒有超越好/壞的過度簡化模式。此外遊戲以典型的射擊遊戲的輪廓構思,複製了動作電影和遊戲中沉溺於的不受約束的暴力,這進一步削弱它所宣稱的批判性。因此,它屈從於娛樂市場的流行趨勢,而市場本身卻應是社會批判的目標。[5] 就其批判性而言,該遊戲只算成功了一點點。然而,它對「更多東西」的呼籲預示著當前將電腦遊戲作為非傳統表達工具提倡的興起。

注5:關於遊戲中暴力的研究,見 Celia Pearce (1998), "Beyond Shoot Your Friends: A Call to Arms in the Battle Against Violence."。

相比之下,《紐約保衛者》和《喀布爾大爆炸》都突破了好/壞模式的束縛,及其中蘊含的空洞英雄主義。這兩款遊戲忠實地指向了現實世界的痛苦問題,在運行中「展現了 show」它們的訊息,而不是在非交互式的聲明中「講述 tell」它,這主要是通過「你無法獲勝」形式的反競爭調整來實現的。

3. "I Lose, Therefore I Think": Alternative Goals in Games「我輸故我思」:遊戲中的另類目標

在研究了計算機遊戲的幾個基本要素之後,Greg Costikyan 提出了對「遊戲」的一種功能性定義:「一種要求玩家為某個目標而努力,具有內生意義(endogenous meaning )的互動結構」(2002)。《紐約保衛者》和《喀布爾大爆炸》粗看都符合這個定義。然而,只要仔細檢視這兩個遊戲的目標,就不太能確定了。

根據 Costikyan 的說法,遊戲中的目標可能是明確的(explicit)或隱含的(implicit)(2002)。在《吃豆人 Pac Man》中,玩家操控他的化身吃掉小圓點,躲避鬼魂,推進更多關卡,以追求分數榜上的最高排名。然而,像《模擬城市 SimCity》這樣的遊戲,正如Costikyan 所觀察到的,「沒有固有的 獲勝狀態(win-state),沒有明確、內在的遊戲目標」。《模擬城市》之所以可行,是因為它允許玩家選擇自己的目標,並支持各種可能目標的實現。」[6] 這對MUD(多用戶地牢 Multi-User Dungeon) 和 MOO (MUD,object-oriented 使用面向對象技術來組織其對象數據庫的 MUD)來說尤其如此,在這些遊戲中,玩家通常被鼓勵去實現自己的目標。

注6:我論文的一個評論者在這點上不同意Costikyan 的觀點,他聲稱遊戲「確實有一個贏的狀態:你應該成為連任市長的。

換句話說,Costikyan 「明確目標」的概念是環繞著一個清晰結局的,為此,所有的遊戲元素都被視作支持性的。這類遊戲的結構通常是集中的。相反,Costikyan 「隱性目標」的想法是指一個網絡化的環境,其中只有那些玩家在玩法中選擇,並回應了基於玩家動機的湧現中心的要素才具有意義。這種以玩家為中心的設計(player-centric design)有助於在遊戲中形成一個去中心化的結構。明確或隱含的,集中或分散的,直接提供的或間接支持的遊戲,目標是我們迄今所知的計算機遊戲的終極意義的因素。以此看來,《紐約保衛者》和《喀布爾大爆炸》中的目標都被證明是要輸(lose)。

這不尋常的目標並不標識玩家的付出所朝向的遊戲的常規終點。它是一個隱喻性的結尾(metaphorical end),過程中一種特定的玩家能夠從這種有意「無法獲勝」的形式中領會「輸」的含義。這些特殊的玩家可以被稱為「第二層的模範玩家(second-level model players)」。

根據對 Umberto Eco 的模範讀者的定義修改,「第二層的模範玩家」在這裡被指定為遊戲外思考者(off-gaming thinker),「他/她想知道遊戲希望他/她成為什麼樣的玩家,」最重要的是,「他/她想準確地發現設計師是如何為玩家提供引導的」。這種遊戲外思考者,對設計者策略的探究者,與第一層的模範玩家相對,後者只關心克服障礙或解決謎題,「就想明白,遊戲如何通關的」(Eco,1994)。[7]

注7:模範讀者在其他地方被 Eco 定義為「可能的讀者模型」,由雙方共享的「編碼整體 ensemble of codes」組成,作者假定他能夠在他的文本中與之交流,(1979)。一般來說,第一層的模範讀者指的是傾向於沉浸在文本敘述中的人。與此相反,第二層的模範讀者則傾向於將自己從敘事中疏離,目的是為了揭示作者的寫作策略。

在「競爭性」(agônal)的遊戲中,輸是一個常見結果,特別是在某個遊戲遊玩早期。「我輸了,所以我思考,以便找出走向勝利的策略。」這是一個由試錯的觀念規定遊戲設計所公然需要的 「玩家反應」。為了防止玩家在遊戲中進展過快,並讓他思考,出現了難度等級的協議。在 Costikyan 看來,「沒有努力的遊戲是死遊戲」,但他也提醒設計師,「遊戲應在太簡單與太難之間取得平衡,以免把玩家嚇跑」(2002)。其他評論者也有相同觀點。例如,根據 Aki Järvinen 的說法,遊戲必須具有「挑戰性」才會有趣(2002)。在這種情況下,輸掉遊戲意味著暫時的挫折,而非遊戲的最終結果。

通過將此方式顛倒,《紐約保衛者》和《喀布爾大爆炸》的遊戲設計全然是要求玩家輸掉,讓玩家在無法獲勝的鬥爭中無處可逛。玩家的分數成了空洞的符號。在這些遊戲空間中通過重試來避免死亡的努力是徒勞的,只會帶來一種對遊戲可能的誤解。按照 Costikyan 的標準,它們是死遊戲。然而,直到遊戲結束時,它們的別有用心才浮現。這兩個遊戲都試圖將把玩家從遊戲中的失敗者變成遊戲外的思考者,Thompson 在關於一組政治遊戲的報告中體驗了這一觀察,但沒很好地闡明:「這些遊戲並不是要讓你上癮或讓你拇指痠痛。他們想讓你思考」(2002)。

4. "De-Gaming" Games 「去遊戲化」的遊戲

在《紐約保衛者》和《喀布爾大爆炸》中,內在的社會政治批判很容易體現在遊戲的玩法上,但它們對遊戲設計,如試錯慣例的元審視(meta-interrogation),卻不那麼明顯。

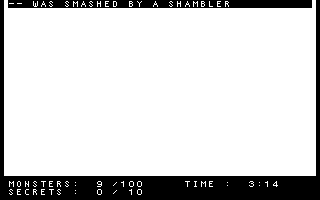

本著同樣的社會批判精神,Jodi 的一系列「去遊戲化」遊戲("de-gaming" games,Jim Andrews 的術語)將暴力遊戲置於十字路口,毫不掩飾其對其源頭的刻意扭曲。例如,該系列中的《Arena》(競技場)以一種極簡的方式對《雷神之錘》(Quake)進行了處理。在廣泛意義上,該遊戲是對尋求《毀滅戰士》(Doom)式暴力的第一人稱射擊遊戲的幼兒模仿(toddler's aping)。

《Arena》提供了在類《Quake》遊戲中常見的默認設置,包括按下按鈕(「回車」和「空格鍵」)進行射擊和跳躍,彈藥和健康狀態的數字指示器,獲得武器和細胞的文字說明,殺死怪物的數量和遊戲結束時揭露的秘密。戰鬥中的聲音效果刺激你的耳朵,外星生物的咆哮、化身的低沉呻吟和槍聲的砰砰聲交織。但除了一些偶爾閃過的強光,屏幕上仍是空白,而噪音持續存在(見圖)。也就是說,這是一個沒有視覺顯示的暴力遊戲。作為一個聽覺遊戲,它以與暴力相關的聲音為主要表現模式。遊戲的空白屏幕請求進一步的探索。

在《Arena》中存在著缺席與在場間的遊戲(play)。[8]

注8:這裡的遊戲(play)概念與雅克·德里達的《人類科學話語中的結構、符號和遊戲》中討論的概念沒有必然聯繫。在那裡,德里達把遊戲定義為「在場的斷裂(the disruption of presence)」,一個沒有中心或起源的領域,但充滿「無限的替代(infinite substitutions) 」或增補(supplements)(1978)。

重要的是要認識到,如果不直接參考《雷神之錘》或其他此類遊戲,《Arena》將被剝奪其批判性的力量,這是唯一值得關注的遊戲感知。批判的力量來自遊戲的玩法,與玩家對遊戲中普遍存在的暴力記憶(心理在場)相聯繫,就像《雷神之錘》的概述所喚起的那種。「使用致命的釘子、猛烈的雷電和可惡的火箭和榴彈發射器武裝自己,對抗食人魔、邪惡的 Vore 和堅不可摧的爬行者。」[9]

注9:見該網頁上對Quake的概述。

換句話說,它的批判力量是由「視覺效果」,即暴力遊戲中最基本元素的外在缺失(physical absence)而發起的。這種缺失邀請玩家填補空間,這是由他按下按鈕/射擊引發的暴力氛圍所自行引發的。

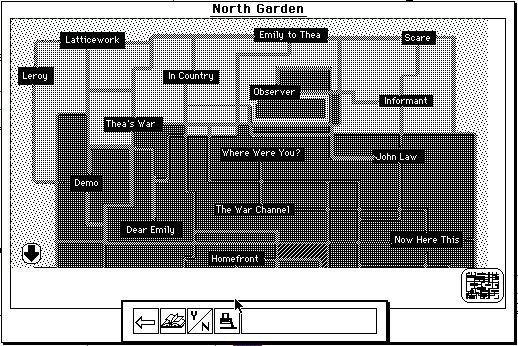

Stuart Moulthrop 的《勝利花園 Victor Garden》(1991) ,一部超文本小說中的一個場景展現出類似的瞬間。維羅妮卡和哈雷這兩個人物,在踏入一家喜歡的咖啡館時注意到了一些不尋常的事:

維羅妮卡一隻腳在門檻上停住了,這讓哈雷撞到了她的肩胛。那兒有些不對勁。這感覺撲面而來。 「沒有音樂?」哈雷注意到,晚了一拍。 缺席就是在場(Absence is presence)。在[咖啡館]裡沒有一絲旋律......。(「沒有音樂」)

在咖啡館裡,音樂被關掉了,所有顧客都把注意力集中在播放著海灣戰爭突發新聞的電視屏幕上。維羅妮卡和哈雷所經歷的震驚來自於他們所習慣之物的缺席,這是界定他們所進入空間的要素之一。意識到這事的時刻,「撲面而來」,「缺席就是在場」。也就是說,缺失之物通過未滿足的預期所帶來的張力獲得了更強的在場感。

《Arena》把玩家帶到同樣的「沒有音樂的咖啡館」,或「正在上演卻沒有演員的肥皂劇」——由於對敘事模式的熟悉,他毫不費力地、不自覺地抓住了節拍。缺席和在場以一種類似道家的陰陽概念的方式相互作用,相互補充,無休止地交織直至生命完結,或者在《Arena》的例子中,形成一個批評。

由《Arena》產生的遊戲感知或許與玩常規暴力遊戲產生的常見體驗不同,其中游戲模式無休止地重複其自身。正如 Mez(2002)用她獨特的語言「mezangelle」所指出的:

::these reworked quake "instances" ::r more profound than the ty.pica.][she][ed][y repetitious ::pleasure-loadings derived from playing the original. ::這些重新制作的雷神之錘的「實例」 ::更加深刻,相較於典型的重複炮擊的 ::從原有版本的遊戲中獲得的快感加載。

譯註:1993年,澳大利亞藝術家和詩人Mez Breeze開始發展她自己的網絡語言,Mezangelle 使用編程語言和非正式語音來重排並拆解標準英語,創造出新的、意想不到意義的編碼方法——探索機器和人類語言之間關係的在線實驗性寫作。

Mezangelle, an Online Language for Codework and Poetry

它之所以「更深刻」,主要是因為嘈雜的虛空為玩家提供了一個場所,讓他們感受到暴力遊戲的本質。白茫茫的表面隱喻地準確指出了暴力遊戲中存在的內在迴路(inner circuits),這些迴路試圖讓玩家的心智融入遊玩流程的循環,最終將他變為一隻完全融入遊戲規則的「智能」鼠標。誠然,對遊戲規則的重試鍛鍊了玩家的手眼協調能力,但缺乏內容的暴力遊戲將他的心智限制或矮化在原始的生物階段。因此,《Arena》的空白是一種抗議的姿態,是對遊戲中無意義暴力過度的批判。

Brody Condon 的 《亞當殺手 Adam Killer》(2001)是《半條命 Half-Life》 的修改版本,在同樣對暴力問題進行批判。Condon 在遊戲中把他的朋友 Adam Frelin 的照片設置成敵人的樣子,來取代外星戰士,並將其複製,把場景塞滿。目標是殺掉所有對手並贏得戰鬥,這種修改(modification),或準確地說,對原始版本的扭曲(distortion),使人們對遊戲的意圖有了更深的瞭解。對這個亞當形象的射擊在某種程度上使人感到恐懼,因為它喚起了人們對 Columbine 槍手的記憶,正如 Condon 提醒我們的那樣,他們模仿了《毀滅戰士》。

這種恐怖主要源於,人們意識到,雖然《Adam Killer》是「遊戲要素和遊戲空間中的真實表徵的混合體」,但 Columbine 槍手的行為則是 「遊戲元素和真實空間中的真實要素的一種混合,或「映射」」(Condon ,2002) [10]。在《Adam Killer》的遊戲玩法中,這種混合可能會讓一些尋求樂趣的人對「開槍的快樂」感到不安,因為這種射擊不同於與怪物群或無名士卒的軍隊對抗時所進行的那種。

譯註:哥倫拜恩校園事件,是1999年4月20日於美國科羅拉多州發生的校園槍擊事件,兩名青少年學生配備槍支和爆炸物進入校園,槍殺了12名學生和1名教師,造成其他24人受傷,兩人隨即自殺身亡,視為美國歷史上最血腥校園槍擊事件。引起了有關美國槍械暴力問題的爭論,許多人也開始關注在中學校園裡常見的欺凌現象,和在美國社會中常見的暴力電影和電子遊戲可能產生的負面影響。

注10:Condon 引用了一張模仿 Doom 界面的匿名截圖來與 Columbine 事件作比較。他認為《Adam Killer》在結構上與假的截圖圖片非常相似"(2002年),它代表了一個第一人稱射擊者的左輪手槍指向一個真實的內部空間(domestic space)。

在對《毀滅戰士》的討論中,Aarseth 評論道:「遊戲玩法的純粹強度遠比血腥效果和暴力更引人注目,後者是重複的且亞現實的(subrealistic)」(1999)。這一看法或多或少適用於《半條命》。然而,在 Condon 扭曲的空間裡,玩法的強度被淡化了,而「重複的和亞現實的」「血液效果和暴力」則通過應用拖尾(Trailing)的視覺效果而獲得了藝術性的提升。拖尾技術將流血的動作變形為一種抽象的視覺表現。Condon 特意選擇了白色空間和著白衣的人物來強化這種效果,與紅色血液的網格效果形成對比,並將遊戲空間從暴力驅動的模擬轉為美學的視角(2002)。拖尾效果在數字後期製作中早已實踐,但在射擊場景中罕有應用,這種新鮮的筆觸讓人想起《馬克思佩恩 Max Payne》中的慢速子彈時間這類震撼的視覺效果。[11]

注11:根據 Geoff King 和Tanya Krzywinska 的說法,子彈時間特效最早出現在吳宇森的動作電影中,並在電影《黑客帝國》(2002年)中變得流行。

這兩項創新,「將真實身份納入遊戲空間」以及「暴力的視覺重構」,正如評論所言,傳達了「對既定電子遊戲形式的強烈反思和諷刺的立場」(Lindley,2002a)。真實與超現實/人造的結合打亂了玩家的遊戲慣習(gaming habitus),並將其轉移至社會批判層面。拖尾效果將暴力行為轉寫為抽象性質的視覺符號,從而將玩家的射擊變成了對藝術演出的參與。用修改過的(twisted)空間取代原本的,《Adam Killer》與《Arena》在打破遊戲中暴力的傳統表現形式上,以相同的方式起作用。

在某種程度上,每個遊戲的批判力量都來自於對其相對物的戲仿,類似於 Henry Fielding 的 Shamela 對 Samuel Richardson 的 Pamela 的玩弄/掠奪。

譯註:Shamela 是1741年英國作家創作的諷刺滑稽小說《Apolog for the Life of Shamela Andrews》的簡稱,是對 Pamela 中的風格的失敗和道德虛偽的模仿和回應。閱讀 Shamela 等於通過一個變形的放大鏡重讀 Pamela ; Richardson 的文本被重寫,以揭示其隱藏含義,顛覆和褻瀆它。(wiki)

5.Time and Pleasure in Twisted Spaces 扭曲空間中的時間和快感

計算機遊戲,作為「競爭性空間的藝術 the art of contested spaces」(Squire and Jenkins, 2002),全體接受了一套僵化的設計和玩法慣例,並認為這對娛樂不可缺少。例如,根據「難度會激發玩家的獲勝欲」的信念,試錯原則在遊戲設計中持久存在。批判性遊戲更進一步扭曲了競爭性的空間,為超越純粹娛樂的目的而突破了常規。除了設計和玩法慣例外,批判性遊戲還對評論所觀察到的遊戲時間和快感提出了質疑。

Aarseth提出了三類涉及交互的時間:事件時間(event time)、協商時間(negotiation time)和進程時間(progression time)。事件時間指的是遊戲中一個事件的持續時間。協商時間是在遊戲之外運行的時間,「在這裡,可能的事件時間被測試,被改變,直到達到或不達到一個足夠滿意的序列」。「如果達到了,」Aarseth 轉向對進展時間的定義,「第三層的時間已經受到影響:遊戲從開始到結束的進展」(1999)。在對時間劃定之後,Aarseth 推斷:「協商層......在結構上可能因遊戲而異,但用戶通過變換一個困難的操控直到成為有效技術(useful technique)來獲得經驗的策略,對每個遊戲都是一樣的」 (1999)。

將這些時間層次應用於《紐約保衛者》和《喀布爾大爆炸》,可以發現玩家註定會永遠停在協商層,因為「無法獲勝」的形式排除了發展出「有效技術」來取得進展的可能。在《Arena》中也不需要,因為那裡沒有視覺場所上可供練習。在《Adam Killer》中,協商層根本不會從遊戲中產生,因為輸贏模式被完全消除了。

有些玩家可能會因為純粹的挫敗感而退出一個「無法獲勝」的遊戲,而其他玩家則可能從協商層進入到與遊戲令人困惑的設計的認知互動。隨後,認知上(cognitive)探究可能會發展到領會(recognition)層面:不僅領會到反結局(anti-denouement)的設計,而且領會到「無法獲勝」的形式與其中的政治訊息在美學上對應的象徵意義。這將遊戲從輸贏邏輯的魔爪中解放出來,將動作的遊戲(ludus)變成認知拓展的「遊玩(play)」(paidia),[12] 其中形式和政治訊息相呼應,將遊戲空間塑造為一個思索空間。

Aporia(困境),在遊戲中做決定的兩難境地或困難時刻,存在於協商時間範圍中。當協商發展到領會時,這種困境就會被消解,玩家的情感狀態推至頓悟(epiphany),正如 Aarseth(1999)所定義的,「事件空間中的僵局突然、且常常出乎意料的解決」。然而,在上述「無法獲勝」的遊戲和《Arena》的案例中,由領會引發的頓悟並不同於遊戲中解法所帶來的快樂。相反,它提供了一個在遊戲外的位置對遊戲批判性設計的洞察。

注12:Roger Caillois 的 Man, Play and Games 認為 paidia 和 ludus 是佔據 "jeu" (法語:遊戲)連續體兩極的兩個原則 ( play 和game):paidia 活動表現為「一種不受控的幻想(a kind of uncontrolled fantasy)」,而 ludus 事件則傾向於遵守「任意的、強制性的和有目的的乏味慣例(arbitrary, imperative, and purposefully tedious conventions)」 (2001)。為了尋找一個合適的定義來區分兩者,Frasca 稍微修改了 Caillois 的新詞,並通過 Andre LaLande 的模式總結了 Caillois 的區分:遊戲(games)被輸-贏或其他類似的二元對立模式的最終目標所支配,而「遊玩 play」則無需這樣的目標 (1998)。

Georg Lauteren 將「可玩文本的快感/樂趣」分為三類:「心理分析的、社會的和身體形式的快樂」(2002)。據他的分析,遊戲中這三類快感的一個共同特徵是對情節中的人物或社群的沉浸式認同(immersive identification)。Lauteren 在引用 Fiske 對「流行文化的快感與批評的和帶有審美距離的快感」 的區分時,只是稍微暗示了不同於沉浸(immersion)式快感的參與(engagement)式快感(2002)。在 J.Yellowlees Douglas 和 Andrew Hargadon(2000) 的「快感原則:沉浸、參與、心流」中可以看到這兩種快感的清晰對比:

沉浸的快感來自於我們完全沉浸在熟悉的敘事模式的跌宕起伏中。參與的快感則往往來自於我們從文本之外的角度領會到作品對沖突模式的顛覆或聯結的能力,我們的視角脫離了任何單一模式。我們在參與中的樂趣在於我們有能力調用一系列的模式,與對文本、慣例、甚至二級批評的認識以及在作者意圖方向上的我們任何可能猜測進行搏鬥(grappling)。

對遊戲批評性設計的洞察屬於參與的快感。實際上,批判性的信息、重新配置的形式、扭曲的遊戲規範和設計原則都顯示出一種傾向,即暫停玩家在遊戲中的沉浸(in-gaming immersion),而增強其在遊戲外的參與(off-gaming engagement)。

6. The Unregretful, Objective Player 無悔的、客觀的玩家

Geoffrey R. Loftus 和 Elizabeth F. Loftus 的《Mind at Play》是對電子遊戲的一項開創性研究,他們整理出了兩種旨在使玩家沉迷的,嵌入遊戲設計中的心理配置(psychological configurations)。

第一種「部分強化 partial reinforcement」是老虎機所使用的,它斷斷續續地吐出硬幣來獎勵賭徒。不定期獲得獎勵的體驗往往促使賭徒繼續投幣,希望能再次贏錢,甚至中大獎。街機遊戲設計者在他們遊戲中也克隆了同樣的強化策略。在遊戲過程中,諸如分數翻倍、武器升級、快速提升、快速升級等驚喜可能會隨機出現,以提升玩家的興趣,刺激他們繼續遊戲(Loftus and Loftus, 1983)。

根據 Loftus and Loftus 的說法,遊戲設計師還將「遺憾 regret」的概念接進迴路中。心理學家提出,一個人的現實與其「或然世界(alternate world)」之間的差異越小,遺憾就越多。例如,兩名乘客「同樣難度下」錯過了各自的航班,但其中一人遲到了兩分鐘,而另一人則遲到了半小時。前者通常會有更大的遺憾,因為他的現實(遲到兩分鐘)和或然世界(趕上航班)之間的差異要小得多。在遊戲過程中,一個使得遊戲失敗(現實)的錯誤決定通常會讓玩家對沒能進入下一關或通關遊戲(或然)而感到遺憾。當調整一個遊戲關卡難度時,設計者試圖最小化進展和失敗之間的距離,從而最大限度地提高玩家反應的遺憾感,換句話說,增加玩家投入更多的硬幣或重載入先前保存的遊戲,以彌補遺憾的可能性(Loftus and Loftus, 1983)。

這些令人上癮的要素在上述的批判性遊戲中被消解了。儘管它們的遊戲形式仍然在街機遊戲的常規內,特別是射擊玩法,但這些批判性遊戲幾乎沒有受到娛樂消費主義的制約。它們不迎合消費者的心理,甚至有時把街機遊戲類型當作批判目標。

簡言之,它們擁有一種將人們轉化為「無悔的」玩家的傾向。這一觀察使人們重新考量 Julian Kücklich 關於玩家在遊戲中的分裂認同的言論。在他對遊戲與敘事問題的符號學研究中,Kücklich(2002)從遊戲中發現了兩種互動模式:

- 從玩家的角度,他/她的行動作為一種對遊戲虛構世界的直接回應是有意義的。這就是我所說的審美互動模式(mode of aesthetic interaction)。

- 從觀者的角度來看,玩家與遊戲的個體互動只是作為一種文本策略(textual strategy),與遊戲的另一種文本策略交替進行而有意義,並與之相對應。這是我所說的解釋學交互的模式(mode of hermeneutic interaction)。

Kücklich 的玩家由兩個實體構成,一個是審美主觀性(aesthetic subjectivity),另一個是解釋學的客觀性(hermeneutic objectivity)。然而,這兩個實體並非平行,而是在遊戲過程中相互交織。解釋學的客觀性總是在遊戲之外,而審美的主觀性則在遊戲之內,沉浸在遊戲之中。但應該注意的是,根據 Kücklich 的觀點,客體性玩家和主觀實體之間存在著一種互動關係,因為客觀玩家的立場和主觀實體的感知相互影響和制約。Kücklich 的概念來自於他對玩家在遊戲中的心理演變的構想:「當我觀察自己玩遊戲時,一件奇怪的事發生。玩家變得越來越少屬於我,而越來越多地成為遊戲的一部分」(2002)。

與 Kücklich 的觀察相反,在批判性遊戲的較長的「從遊玩到理解」的過程中,發生在玩家身上的事情是,他變得越來越不屬於遊戲,而越來越屬於「我」。也就是說,玩家最終會從遊戲中離開,成為一個純粹的解釋學客觀性。不過,這個新生的「客觀的玩家」與 Kücklich 的版本有些不同。Kücklich 的客觀玩家最關心的是策略設計(strategy design)。而在意識到遊戲空間中的遊戲策略是徒勞的之後,批判性遊戲的客觀玩家有興趣探究的則是設計策略(design strategy)。

客觀玩家和遊戲設計師形成了一種類似於解碼者(decoder)和編碼者(encoder)的關係。但這種關係並不意味著有一個武斷的訊息(arbitrary message)通過遊戲來傳遞,並由玩家來解密,此舉通常被貶為意圖性謬誤(intentional fallacy)。

譯註:意圖性謬誤指參考詩人的創作意向、有意識的構思或其目的,以之做為解說或評價一首詩時所產生的錯誤。就像是用經驗作者的意圖來取代作品中的模範作者。

上文所引用的批判性遊戲矛盾性地激起了人們退出並同時繼續遊戲。你射擊得越多,你就越能意識到你不是朝著任何面向勝利的目標而射擊。一旦玩家成為一個客觀的玩家,他就停止了在遊戲內敘事層面的(diegetic)遊玩,儘管他仍然在射擊。在遊戲的這一點上,批判性遊戲中的射擊或躲避導彈將遊玩從一個遊戲行為轉變為一個思考事件,從尋求樂趣的手段轉變為揭示遊戲的批判性參與的圖式。

7.The Rise of Art Games 藝術遊戲的興起

就主流的流行遊戲而言,上述批評性例子可以被定義為「偽遊戲」(pseudo-games)或「披著遊戲外衣的文本」(texts in the guise of games),正如 Marie-Laure Ryan [13] 在提到《喀布爾大爆炸》時向我建議的那樣。

注13:Ryan 的建議附在讀者給《Game Studies》的對本文的評論中。Andrews 在網上的帖子在提到 Jodi 的遊戲時也觸及了「可玩性」(playability)的問題。「雖然喬迪對暴力的電腦遊戲實現了有趣的批判性參與……,但遊戲已被以各種方式被去遊戲化(de-gamed),所以它在電腦遊戲的範式中不再是「可玩的」,而是被作為一種藝術對象」(2002)。

《喀布爾大爆炸》在多大程度上是一個遊戲?如果遊戲應帶來遊玩的快感,那它肯定不符。唯一的興趣在於其主題和信息。它可以被看作是模仿遊戲形式的諷刺藝術作品,而不是遊戲本身。同樣,有一些小說,特別是卡爾維諾(Italo Calvino)的小說,採取了遊戲的外部形式,但並不是真的可玩。《喀布爾大爆炸》或許是可玩的,但它肯定不「值得玩」。

然而,跳出遊戲等同於快感/愉悅(pleasure)的假設,人們可以認為,就像 Frasca 那樣,「電子遊戲的經驗必須是扣人心絃的(thrilling),但卻不一定是要有趣的」(Frasca, 2001a)。藝術家們對「把遊戲和快感等同」的想法越來越發不滿。Jarvis 對遊戲中需要「更多的東西」的宣言,種下了一顆蛻變的種子。最近的體現包括 Newgrounds 一系列內容引人深思的「新聞遊戲(newsgames)」和新推出的 Newsgaming,一個希望完全致力於創新的遊戲設計,對當前的社會政治問題和事件做出回應的網站。

在 Newgrounds 玩 fabulous999 的 《The Suicide Bombing Game 自殺性炸彈遊戲》(2002年),對於那些致力於追逐分數的人來說是很有趣的,他們把這個遊戲簡單地當作早期射擊遊戲的一種,忽略了遊戲的政治和意識形態含義。然而,對於客觀玩家來說,遊戲玩法令人不安,他們能夠從西方視角意識到模擬巴勒斯坦街頭人肉炸彈的社會政治影響,以及伴隨而來的轟動性(sensationalism)。[14]

注14:那些贊成在巴勒斯坦爭取從以色列獨立的鬥爭中採取以暴制暴策略的人,可能會從遊戲中感受到較少的煽情或沒有。

同樣的不安可在 Tom Fulp 在同一網站的《Al Quaidamon》(2002)中感受到,對於那些選擇對 Al Quaida 的囚犯實施人道主義選項的玩家,這個遊戲試圖使自己的遊玩變得十分困難。

「新聞遊戲」的第一槍,《September 12th》(2003年)對其目標受眾來說「令人不寒而慄」,他們可以互動地體驗到「以暴制暴帶來無休止戰爭」,就像目前在中東地區發生的那樣。值得注意的是,遊戲設計呼應了Frasca 早先的聲明:「是時候把遊戲部分(game part)從電子遊戲中拿出來,更多地關注遊玩(play)和模擬」(Frasca, 2001a)。這些「具有非娛樂性目標的娛樂性遊戲」或「社會影響遊戲」(social impact games,Marc Prensky 術語)已成功地將自己與尋求樂趣的流行遊戲拉開距離。缺乏樂趣,但這些遊戲在互聯網上贏得了新的受眾,互聯網是一種開放的媒介,在推廣這些遊戲方面上不可或缺。[15]

我傾向於效仿 Tiffany Holmes(2002),將這些批判性的,或可以說是聳人聽聞(sensationalistic)的作品歸入一個叫做藝術遊戲(art games)的亞流派。主要是因為它們對遊戲形式的重新構想,它們的另類目標,如沉思性遊戲(meditative play)或遊戲外參與(off-gaming engagement),以及它們對網絡空間中的新受眾的吸引力。[16]

注16:GameLab,一個獨立的遊戲開發商,也聲稱他們「通過尋找新的觀眾來開拓新的領域。應指出的是,他們的作品,如《Strain》、《Fluid》和《Arcadia》,大多以形式創新而聞名,與本文引用的例子相比,他們較少涉及社會政治批評。(譯者補充:Gamelab 是遊戲設計師 Eric Zimmerman 和 Peter Seung-Taek Lee 於2000年在紐約市建立的一個獨立遊戲工作室,於2009年將其資產出售予 Arkadium

這些要素促成了藝術遊戲的獨一性,以及它們在互聯網上的迅速崛起。藝術遊戲的理想玩家是「第二層的模範玩家」,但它們也有強烈的傾向性,要將一般的玩家轉化為「無悔的且客觀的 」。在此方向上的概念化,藝術遊戲,在大多數情況下,違背了源自流行遊戲的一般遊戲詩學(generic game poetics)。

區別於所對照的流行遊戲,它們有自己的批判性視角,而不是成為流行遊戲的寄生物。在主題和形式上,它們呼應了 Lindley 和夥伴關於當前數字藝術實驗主義的兩個主旨:「一方面是對主流媒體的諷刺與反思,另一方面則是關注超越主流媒體結構限制的持續的形式探索」(2002a)。這些新作品以及評論在其他地方指出的那些,[17] 可被認作第一代藝術遊戲,他們嚴肅地希望將遊戲轉變為一種能呈現出未聞之聲、未見之景的媒介(for voices unheard, visions seldom seen)。

注17:多藝術遊戲的例子可見 Helene Madsen 和 Troels Degn Johansson(2002)的《玩法修辭:萬維網上短遊戲的諷刺構建與關聯意義的研究 Gameplay Rhetoric: A Study of the Construction of Satirical and Associational Meaning in Short Computer Games for the WWW》以及 Tiffany Holmes (2002) 的《藝術遊戲和打磚塊:新媒體與街機相遇》,Holmes 可能是第一個使用「藝術遊戲」一詞來指認這些特殊例子的學者。

References

Aarseth, Espen J. (1999) Aporia and Epiphany in Doom and the Speaking Clock: The Temporality of Ergodic Art. In: Ryan, Marie-Laure (Ed.) Cyperspace Textuality: Computer Technology and Literary Theory. Bloomington, Indiana University Press.

Andrews, Jim. (2002) New Games from Jodi. Online Posting, 17 January, dirGames-L, viewed 10 October 2003, http://nuttybar.drama.uga.edu/pipermail/dirgames-l/2002-January/013507.html.

Caillois, Roger. (2001) Man, Play and Games. Chicago, University of Illinois Press.

Condon, Brody Kiel. (2001) Adam Killer. viewed 23 January 2003, http://www.tmpspace.com/ak_1.html.

Condon, Brody Kiel. (2002) Where Do Virtual Corpses Go. In: Clarke, Andy, Fencott, Clive, Lindley, Craig, Mitchell, Grethe & Nack, Frank (Eds.). COSIGN 2002. University of Augsburg, Augsburg (Germany), September 2 – 4,

Costikyan, Greg. (2002) I Have No Words but I Must Design: Toward a Critical Vocabulary for Games. In: Mäyrä, Frans (Ed.). Computer Games and Digital Cultures. Tampere, 6 – 8 June, Tampere University Press.

Derrida, Jacques. (1978) Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences. Writing and Difference. Bass, Alan (Tr.), Chicago, University of Chicago Press.

Douglas, J. Yellowlees & Hargadon, Andrew. (2000) The Pleasure Principle: Immersion, Engagement, Flow.

Eleventh ACM Conference on Hypertext and Hypermedia. San Antonio, Texas, United States, 30 May – 03 June, ACM Press.

Eco, Umberto. (1979) The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington, Indiana University Press.

Eco, Umberto. (1994) Six Walks in the Fictional Woods. Cambridge, Harvard University Press.

fabulous999. (2002) The Suicide Bombing Game. viewed 23 January 2003, http://www.newgrounds.com/portal/view.php?id=50323.

Frasca, Gonzalo. (1998) Ludology Meets Narratology: Similitude and Differences between (Video)Games and Narrative. viewed 23 January 2003, http://www.jacaranda.org/frasca/ludology.htm.

Frasca, Gonzalo. (2001a) Against Replayability. Online Posting, 18 October, Ludology.org, viewed 10 October 2003, http://ludology.org/index.php?topic=my_2_cents&page=37.

Frasca, Gonzalo. (2001b) Ephemeral Games: Is It Barbaric to Design Videogames after Auschwitz? In: Eskelinen, Markku & Koskimaa, Raine (Eds.) Cybertext Yearbook 2000. Research Center for Contemporary Culture, University of Jyväskylä.

Frasca, Gonzalo. (2001c) Videogames of the Oppressed: Videogames as a Means of Critical Thinking and Debate. Master's Thesis, viewed 23 January 2003, http://www.jacaranda.org/frasca/thesis/.

Frasca, Gonzalo. (2002) Kabul Kaboom. Ludology.org, viewed 23 January 2003, http://ludology.org/games/kabulkaboom.html.

Fulp, Tom. (2002) Al Quaidamon. Newgrounds, viewed 23 January 2003, http://www.newgrounds.com/portal/view.php?id=42797.

Halem, Ferry. (2001) Hold the Rope. 23 January 2003, viewed http://www.orisinal.org/games/rope.htm.

Herz, J. C. (1997) Joystick Nation: How Videogames Ate Our Quarters, Won Our Hearts, and Rewired Our Minds. Boston, Little, Brown and Company.

Holmes, Tiffany. (2002) Art Games and Breakout: New Media Meets the American Arcade. In: Mäyrä, Frans (Ed.). Computer Games and Digital Cultures. Tampere, 6 – 8 June, Tampere University Press.

id. (2003) Quake Overview. id Software, viewed 23 January 2003, http://www.idsoftware.com/games/quake/quake/.

Järvinen, Aki. (2002) Gran Stylissimo: The Audiovisual Elements and Styles in Computer and Video Games. In: Mäyrä, Frans (Ed.). Computer Games and Digital Cultures. Tampere, 6 – 8 June, Tampere University Press.

Jodi. Arena. viewed 23 January 2003, http://www.untitled-game.org/pc/arena.zip.

King, Geoff & Krzywinska, Tanya. (2002) Computer Games / Cinema / Interfaces. In: Mäyrä, Frans (Ed.). Computer Games and Digital Cultures. Tampere, 6 – 8 June, Tampere University Press.

Kücklich, Julian. (2002) The Study of Computer Games as a Second-Order Cybernetic System. In: Mäyrä, Frans (Ed.). Computer Games and Digital Cultures. Tampere, 6 – 8 June, Tampere University Press.

Lauteren, Georg. (2002) The Pleasure of the Playable Text: Towards an Aesthetic Theory of Computer Games. In: Mäyrä, Frans (Ed.). Computer Games and Digital Cultures. Tampere, 6 – 8 June, Tampere University Press.

Lindley, Craig. (2002a) The Emergence of the Labyrinth, the Intrinsic Computational Aesthetic Form. In: Clarke, Andy, Fencott, Clive, Lindley, Craig, Mitchell, Grethe & Nack, Frank (Eds.). COSIGN 2002: Second Conference on Computational Semiotics for Games and New Media. University of Augsburg, Augsburg (Germany), 2 – 4 September,

Lindley, Craig. (2002b) The Gameplay Gestalt, Narrative, and Interactive Storytelling. In: Mäyrä, Frans (Ed.). Computer Games and Digital Cultures. Tampere, 6 – 8 June, Tampere University Press.

Loftus, Geoffrey R & Loftus, Elizabeth F. (1983) Mind at Play: The Psychology of Video Games. New York, Basic Books.

Madsen, Helene & Johansson, Troels Degn. (2002) Gameplay Rhetoric: A Study of the Construction of Satirical and Associational Meaning in Short Computer Games for the Www. In: Mäyrä, Frans (Ed.). Computer Games and Digital Cultures. Tampere, 6 – 8 June, Tampere University Press.

Mez. (2002) Jodi's Untitled-Game. Fine Art Forum, 16, 03, viewed 23 January 2003, http://www.msstate.edu/Fineart_Online/Backissues/Vol_16/faf_v16_n03/text/jodi.html.

Moulthrop, Stuart. (1991) Victory Garden. Cambridge, Eastgate Systems.

Newsgaming. (2003) September 12th. viewed 10 October 2003, http://newsgaming.com/games/index12.htm.

Pearce, Celia. (1998) Beyond Shoot Your Friends: A Call to Arms in the Battle against Violence. In: Dodsworth Jr, Clark (Ed.) Digital Illusion: Entertaining the Future with High Technology. New York, ACM Press.

Prensky, Marc. Social Impact Games. viewed 10 October 2003, http://www.socialimpactgames.com.

Squire, Kurt & Jenkins, Henry. (2002) The Art of Contested Space. viewed 23 January 2003, http://web.mit.edu/21fms/www/faculty/henry3/contestedspaces.html.

Stef & Phil. (2002) New York Defender. viewed 23 January 2003, http://www.angelfire.com/nb/cdi/games16.htm.

Thompson, Clive. (2002) Online Video Games Are the Newest Form of Social Comment. 29 August, Slate, viewed 23 January 2003, http://slate.msn.com/?id=2070197.

© 2001 - 2004 Game Studies Copyright for articles published in this journal is retained by the journal, except for the right to republish in printed paper publications, which belongs to the authors, but with first publication rights granted to the journal. By virtue of their appearance in this open access journal, articles are free to use, with proper attribution, in educational and other non-commercial settings.

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎你贊助落日間,解鎖內測中的寫作。