兩年前在總結寶可夢第八世代系列組成作《寶可夢傳說:阿爾宙斯》的遊戲體驗流程時,我就在思考這個問題,並給出了一個我所推導的答案。現如今回過頭看,由於當時自己認知的侷限,觀察總結的視角過分集中於遊戲的具體內容進而缺乏對問題整體的把控,使得答案顯得有些單薄。經過這段時間的思考,圍繞之前的答案我又產生了些新的觀點,這篇文章便嘗試著以更宏觀的角度,更新一下看法。

作為一名通過無印篇TV動畫入坑、從第三世代一直體驗到如今的劇情黨玩家,自己所體驗過的這點不深亦不廣的內容放在“寶可夢”所構建的龐大IP內容裡,僅是冰山一角。在文章前表明下自己有關“寶可夢”的內容體驗經歷,是為了讓擁有深刻理解的讀者朋友,能更為精準地指出我推導有誤的片面觀點,並清晰地把握住我所推導之觀點片面的原因,進而促成有效且和緩的溝通與交流。

諸多內容平臺上已經有許多優秀的創作者詳細總結了寶可夢繫列遊戲的開發歷程與發展經歷,我便不再以此為主軸進行論述。本文行文將以寶可夢正作體驗為出發點,由點及面,重點講述我所理解的“寶可夢”是以“怎樣的方式”承接住了玩家“怎樣的本源情感需求”。

“回合制+設定”是寶可夢主系列遊戲立得住行得遠的根基

在之前的文章裡,我把寶可夢得以成功的原因總結為以“設定”為核心構建起了承接人原有需求的情感運轉邏輯,而由於沒有貼合具體的遊戲內容詳細論述,使這一結論顯得有些糊里糊塗。這一次便結合寶可夢主系列遊戲流程,對該觀點進一步闡釋。

從初代發展至如今的第九世代,寶可夢正作的流程與設定隨著各世代的迭代逐步成熟進而已然定型:整體而言一句話總結,便是訓練家(玩家)與寶可夢結伴冒險;而遊戲具體流程相較於其他遊戲而言也更為簡單直觀,收集與培養寶可夢構成由下而上自我驅動的“推力”,勁敵、反派、道館-天王-冠軍戰(寶可夢聯盟)、傳說寶可夢設置由上而下目標驅動的“拉力”,兩力共同施加,驅動玩家體驗。

如此簡單直觀的體驗流程,正是通過設定的包裝,進而有效地構建起了“訓練家與寶可夢結伴冒險”這一核心體驗。然實現這一體驗的關鍵前提,便是代入感的塑造,玩家只有先代入進“訓練家”這一身份,方可體驗到“與寶可夢結伴冒險”,進而與寶可夢產生情感羈絆。而寶可夢正作實現其的具體手段,一是採用了遊戲中常見的將玩家所操縱角色設置為“白板”角色(不配音、不設對話文本、可自定義等),二則是將回合制設置為寶可夢主系列遊戲的基礎玩法。

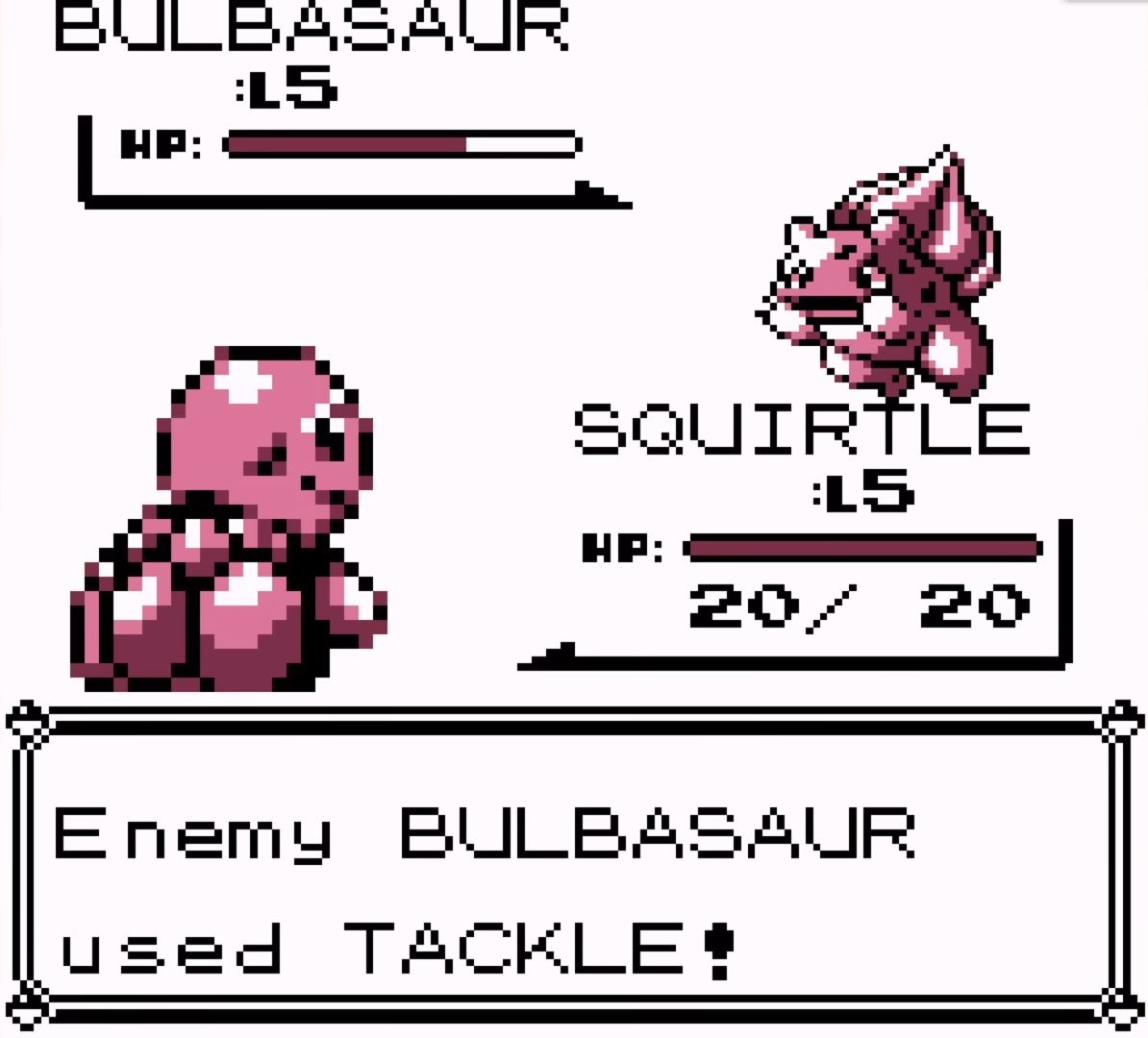

寶可夢從初代延續至今的回合制戰鬥

我認為回合制玩法在構建寶可夢獨特核心體驗過程中,起到了至關重要的作用。作為一名基於個人喜好,視一招一式、一來一回的回合製為“時代糟粕”的玩家,之所以有如此看法,是因為我認為寶可夢的核心體驗並不是單純基於玩法,而是主要通過設定所構建起來的。回合制玩法輔助於設定,起到的是“塑造代入感+強化玩家與寶可夢情感聯繫”的催化作用:

1、塑造代入感:“玩家代入訓練家,訓練家指揮寶可夢進行對戰”這一套由設定包裝起來的體驗流程,建立在回合制戰鬥玩法之上,回合制戰鬥機制與設定中的“指揮”對應,對戰所連接起來的各環節分工明確,代入視角清晰不紊亂。

2、強化與寶可夢的情感聯繫:在此流程中,訓練家與寶可夢兩者是皆具獨立性的主體:訓練家運籌帷幄合理調度是戰鬥得勝的基礎,而①

寶可夢自身的屬性與能力亦是取勝之關鍵;雖然其底層邏輯仍是玩家操控角色(寶可夢),但基於②設定展現於明面上的情感體驗則是“訓練家與寶可夢並肩作戰”,即使“訓練家‘指揮’寶可夢”這一設定會塑造出輕微的等級秩序,訓練家與寶可夢之間依舊是較為對等的同伴關係;加之回合制戰鬥過程中會有③概率觸發的異常狀態與未命中等因素,這種不可控又進一步塑造了寶可夢的獨立性。基於這種種,遊戲營造出了整體基於玩家掌控的“訓練家與寶可夢共同成長、結伴冒險”的體驗氛圍,加深玩家與寶可夢間的情感羈絆。

回合制玩法是增強玩家代入感以及深化玩家與寶可夢的情感羈絆的關鍵環節,這是我在玩《寶可夢大集結》與《幻獸帕魯》兩款遊戲後,通過比較進一步明確的。在此順著這一思路,簡述下我對《幻獸帕魯》的看法。拋開我對該公司偷奸耍滑且成功後得意忘形的厭惡情緒,單純分析遊戲內容,我覺得其中的“捉寵培養”本質上是為生存建造主體玩法提供別樣代入感的輔助性玩法,雖其也順著遊戲內容一定程度上引導玩家與“帕魯”建立情感聯繫,但基於其主體玩法與設定很難做到像“寶可夢”一樣長線運營。在《幻獸帕魯》中,“捉寵培養”主要是在買斷制單機的框架下作為博人眼球、調控體驗節奏的噱頭,其主體驗點仍是生存建造。這是我的個人判斷,僅供參考。

回合制玩法為骨架,“寶可夢世界”的獨特設定為血肉,兩者結合共同搭建起了以玩家為基準的玩家與寶可夢培養感情之橋樑,成為了寶可夢主系列遊戲長線發展的立足點。而通過此所培養出的玩家對寶可夢的情感亦是寶可夢IP經久不衰且歷久彌新的基礎。

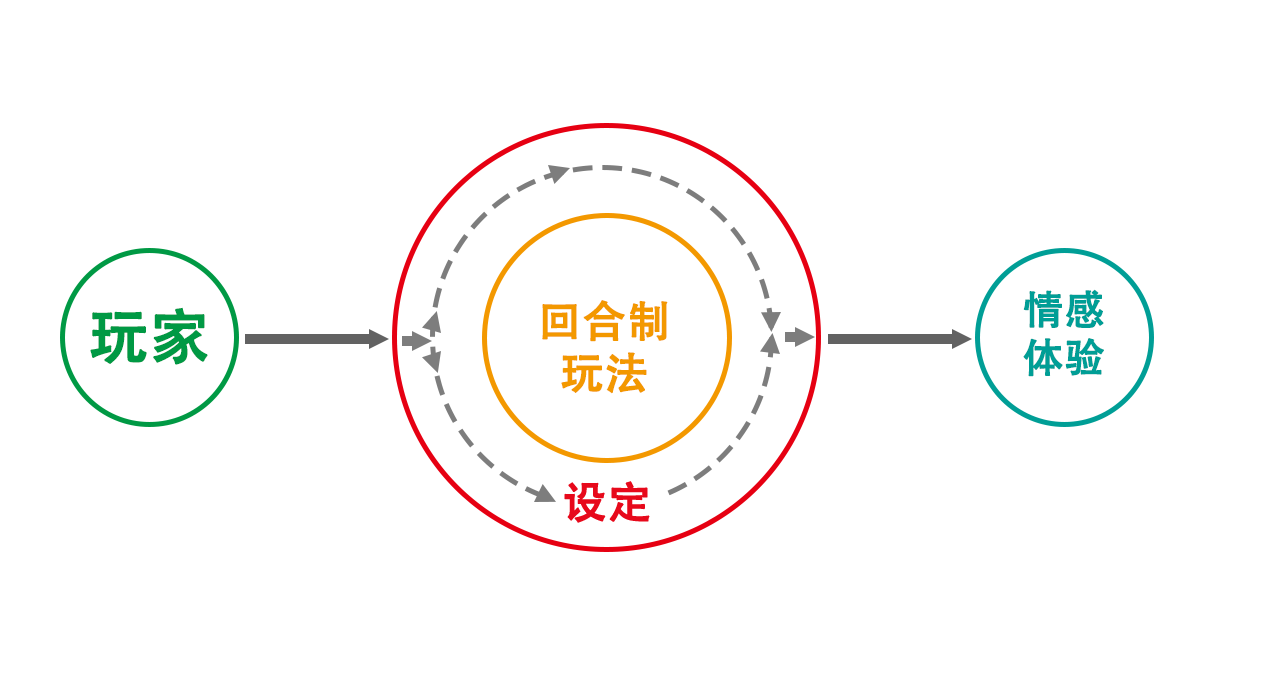

玩家經回合制玩法撐起來的設定,獲得了相應的情感體驗

網絡上有許多玩家討論各世代的寶可夢正作遊戲,其實本質上都是同一款遊戲,繼而抱怨開發商GF陷於回合制的窠臼不敢求變。雖然我對GF近幾個世代因其孱弱技術力所導致的遊戲畫面質量差及劇情內容量縮減同樣不滿,但對於回合制玩法,儘管我相當討厭回合制,然基於上文所述也可看出,我認為回合制是“寶可夢”正作體驗之關鍵。在我看來,寶可夢正作的體驗點並沒有單純的落在玩法上,而是建立在被回合制玩法支撐起來的寶可夢設定所營造出的“訓練家與寶可夢共同冒險”這一體驗之上,回合制玩法起到了強輔助作用,沒有回合制,寶可夢的那份獨有魅力也會嚴重缺失。

關於寶可夢是原神的論述

上文所講到的,回合制與設定相結合是為方式,其所引導出的玩家對寶可夢的情感則滿足了人的原有情感需求,那到底是怎樣的情感需求呢?之前的文章中我曾提出一個觀點:我認為《原神》所引導的情感體驗與“寶可夢”有相似之處。兩者的情感運轉邏輯本質上都是塑造出穩定符號,進而引導玩家將其情感注入到這些符號裡,為己所控,憑藉其穩定性為處於因時間而不確定的環境中的玩家提供安全感。在我看來,追星、二次元手遊、寶可夢所帶給受眾的情感體驗是類似的,受眾對符號,表面上看起來是下對上的崇拜抑或是平等相待的喜愛,然實際上則是上對下的掌控。

為了全然被受眾所控,符號本身必須穩定、不能變化;符號又因受眾各自的不同喜好被反覆定義。將這套流程架在一個實實在在的因變化而生動的人身上,具體的表現形式便是限制變化且將人扯碎的“人設”,我覺得此是相當不人道的,從商業層面考量,不確定性亦過多。而通過包裝出來的虛擬角色來實現這套邏輯,就變得更為可控了。

以《原神》為代表的取得商業成功的長線運營二次元遊戲與“寶可夢”,兩者所為玩家提供的情感體驗,都是建立在包裝出來的虛擬角色上,整體的情感運轉邏輯趨同。兩者存有的具體體驗差異,是因為各自設定的不同,在之前所寫的文章裡,已然表明了我所認為的長線運營二次元遊戲具體的情感體驗邏輯,繼而不再過多贅述。接下來我便詳細闡述下在我眼中“寶可夢”因其設定所生髮的獨特情感體驗:

1、寶可夢的形象設計大多以現實世界中的動物作為原型。該設定與現實世界的貼合讓玩家更易接受,同時亦將“寵物”這一自帶等級秩序的觀念自然地引入遊戲中,配合著回合制遊戲所強調的“訓練家‘指揮’寶可夢”這套設定,建立起了以玩家為主的、具有掌控性質的“訓練家-寶可夢”情感聯繫。儘管遊戲裡反覆提及“寶可夢是訓練家的同伴”,但本質上仍是存在等級差別的“同伴”,該說辭是製作者與玩家達成共識,心照不宣地共同營造朦朧氛圍以維持代入感的方式。遊戲的獨特魅力之一,便是基於通過設定所塑造出的朦朧氛圍而生髮的代入感,在“寶可夢”主系列遊戲中,這一點更顯關鍵。

皮卡丘與《朱》/《紫》御三家,可明顯看出其原型動物

2、寶可夢具有一定程度的擬人特徵:如在外形上,相當一部分寶可夢的最終進化型被設計成直立形態;而關於內在,在相關的動畫漫畫中,寶可夢亦具有鮮明的類似於人的性格特徵及表現。內外兩方面相結合給予了寶可夢一定的“人”的特徵,其配合上一點所提到的遊戲內一直強調的“寶可夢是訓練家的同伴”這一設定,讓玩家與寶可夢間的情感聯繫不至於過分傾斜,兩種身份維持一種朦朧的對等,進而使得玩家可以將更多樣的情緒與情感投射在“寶可夢”這一虛擬角色上。

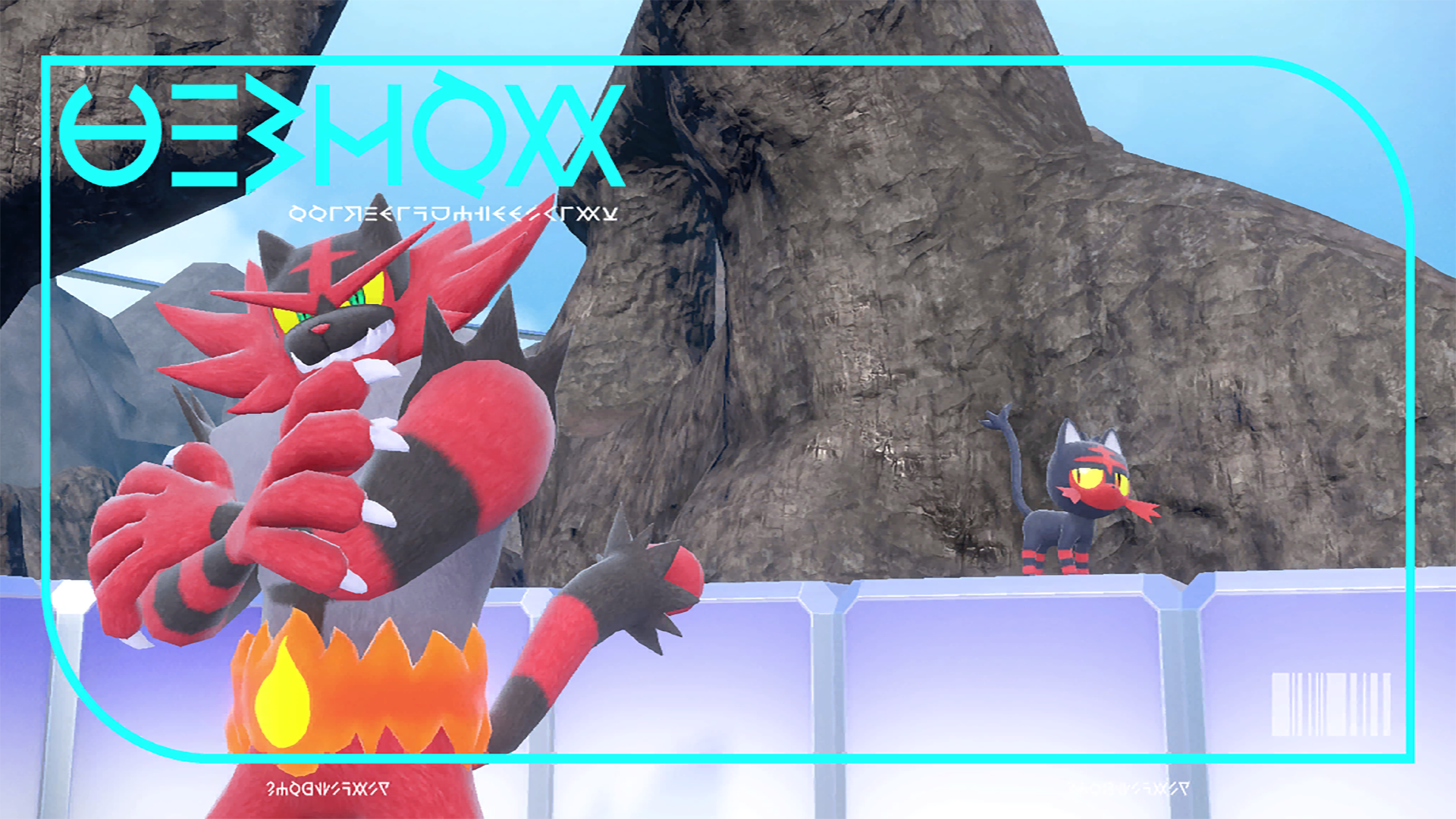

新葉喵的二階進化形態,魔幻假面喵,具有直立的人形特徵

3、“不能用語言與人類進行對等溝通”這一設定凸顯寶可夢的穩定性,其成為了兜住第二點體驗的底線。該屬性是明確“訓練家-寶可夢”等級差距的基準,其也為玩家預留了足夠的空間讓其得以依照各自的喜好對寶可夢注入自己的情感,構建起更加具有強掌控性質的獨立的“一對一”情感體驗。相較於會說話的虛擬角色,以官方為角色配套的內容為準,進而受眾基於自身情感訴求而對角色進行的闡釋與官方內容,亦或是受眾間的不同理解便糾纏在一起,運營起來不好調控。虛擬角色不能與人溝通這一屬性,相當於為每個玩家建造了可隨心所欲,且不受別人干擾的“隔間”,玩家更為自由的同時,廠商運營管理起來也更為順手。

TV動畫中的喵喵由於會說人話,和武藏與小次郎倒像真正意義的“同伴”

①“動物”②“一定程度上擬人”與③“不能與人溝通”這三個屬性設定相貫徹相結合,①明確了玩家與寶可夢本質上存有等級差距,②基於差距盡力拉近玩家與寶可夢間的距離,進而使得寶可夢得以承接住玩家更多樣的情感投射,③明確產生差距之界限繼而兜住第②點體驗。其塑造出了獨屬於“寶可夢”這類虛擬角色的獨特情感體驗。配合上一部分所提到的回合制玩法與遊戲流程,玩家通過遊戲所提供的沉浸代入視角,接收到了該設定所創造的情感體驗。

玩家基於情感體驗所培養起的對寶可夢及其所處世界的情感聯繫,是寶可夢IP長遠發展之根基

在整套流程中,遊戲玩法與設定相比較,設定是更重要的一方,這一點是我在玩其他類寶可夢迴合制對戰遊戲時所體會到的。經典的如“勇者鬥惡龍怪獸篇”系列與“魔物獵人物語”系列,近的則有《怪物聖所》、《磁帶妖怪》兩部作品,這些作品的回合制玩法相較於“寶可夢”正作都更為多樣,遊戲流程亦更加豐富,然基於我的個人體驗,這些作品都沒有如“寶可夢”一樣有效地引導我對虛擬角色建立情感聯繫。究其原因,還是遊戲整體設定的問題。

受限於個人的侷限體驗,所作推導必然有其片面處,還望有相關經驗的玩家能在評論區加以指正與分享。

寶可夢簡直是一個三國大世界

猶記得小時候看《三國演義》,中二的年紀體驗任何作品都是代入視角,當時我主要代入國君視角,幻想著運籌帷幄,把手底下的猛將撒出去攻城略地,且與別國勇將強強對決、捉對拼殺。直到現在,我在玩策略類遊戲時依舊會保有這種代入感。

回過頭總結,我在體驗“寶可夢”正作時,同樣也是保持著這種心態:捕捉與培養寶可夢是“選賢舉能、栽培將才”,打道館就是“過五關斬六將”,進化是經過不斷歷練,手下的將領終成為能獨當一面的大將,劇情最後的天王-冠軍戰則是“虎牢關戰呂布”,包括挑戰傳說寶可夢也體現出“草根翻身”的活力。“寶可夢”的整套邏輯,經過個人理解的加工,與三國的敘事完全匹配。我最喜歡的如噴火龍、火焰雞、烈焰猴、熾焰咆嘯虎、閃焰王牌這些直立的火系御三家寶可夢之外形很直觀地體現出我所理解的大將之風。

把火斑喵培養成熾焰咆哮虎,有一種培養出終能獨當一面的大將的成就感,我很吃這套反差

提及這看似沒有任何參考價值的個人體驗,其實是為了凸顯“寶可夢”本身因其設定及內容的豐富程度所具有的包容性。上段所述的個人情感體驗並不是我牽強附會強加上的,而是遊戲本身有此類內容及設定,如帥氣的寶可夢,以及進化設定,才能牽引著我構建起如此體驗。

以此為引子,上一部分概述了“寶可夢”由設定所構建起的整體體驗邏輯,這一部分便結合遊戲內具體內容,論述下其是如何承接住玩家形形色色的不同喜好的:

1、劇情體驗:①勁敵、反派、道館-天王-冠軍戰這套主線流程,是“寶可夢”主系列遊戲中的直接目標,這套流程建立在回合制戰鬥之上,通過“訓練家與寶可夢並肩作戰、戰勝強敵”構建情感羈絆;②在冒險途中,區域的推進需要寶可夢學習相應技能方可進行,以寶可夢地圖探索時的功能性強化玩家與寶可夢的情感聯繫;③在第一世代《寶可夢·皮卡丘》中設置,並於《心金》/《魂銀》一代中完善的寶可夢跟隨系統,寶可夢擁有更多時間展現自己,且玩家可與寶可夢進行充分交互;④從第六、第七世代充分利用3DS觸摸屏的寶可拍拍樂/清爽樂玩法,到第八、第九世代露營和野餐系統,遊戲設置了更多與寶可夢的細節交互。從整體流程到具體體驗,遊戲通過對戰/地圖探索/跟隨/細節交互等手段,拉近寶可夢與玩家間的距離,這些內容就算是最為輕度的劇情黨玩家,也都會體驗到。

利用3DS的觸摸屏,與寶可夢進行細節交互

2、圖鑑:補全圖鑑是寶可夢正作中另一個主要目標,完成該目標的方式“收集與交換”也是“寶可夢”創立之初主創田尻智想要塑造的主體驗之一。完成該目標,既提高了玩家於本世代地區的沉浸感代入感,又接續了玩家前世代的遊戲體驗,同時也促進了寶可夢玩家間的交流。連貫且多層次地承接住收集黨玩家的遊戲體驗。

3、對戰:對戰是“寶可夢”正作推進的基礎玩法,自第二世代開始,每代“寶可夢”正作皆設置了獨立於劇情的對戰設施,為專心於對戰的玩家提供更多樣更具挑戰性的單機對戰玩法,且隨著互聯網的發展,玩家間聯網對戰的玩法也愈加完善;而作為對戰主體的寶可夢,影響其能力的因素,既有屬性、種族值等既定的設定,亦有隨著對戰以及其他培育方式而增長或改變的等級、基礎點數等數值,此安排在為不同種類寶可夢乃至每一個具體的寶可夢安排特殊設定以突出其主體性的同時,也肯定了玩家對寶可夢的培養、與寶可夢共同冒險的經歷。

4、寶可夢外形:①前面提及了,遊戲設置了“進化”設定來滿足我這種喜歡帥氣寶可夢的玩家,尤其是第六、第八世代的mega進化與極巨化,作為影響對戰的關鍵因素,之所以放在這一點講述,是因為基於我的體驗,其相較於對寶可夢對戰產生的影響,我更看重進一步進化以讓寶可夢變得更加帥氣這一功能;②遊戲亦設置了抑制寶可夢進化的手段以讓寶可夢保持最初形態,除了有“讓寶可夢能學到特定技能”等服務於對戰的目的,同樣也滿足了喜歡可愛類型寶可夢的玩家,在第三世代,遊戲亦設置了區別於對戰玩法、擁有獨立評分機制的“寶可夢華麗大賽”以滿足此類玩家的體驗需求,且在後續的部分作品中該玩法被保留下來;③遊戲設置了異色寶可夢,以其高稀有度進一步強化該寶可夢的特殊性,被捕捉後該特殊性也就順勢引導於玩家上。

超帥的Mega火焰雞

遊戲內還有諸多具體設定以滿足不同玩家的獨特喜好,例如上文所提及的基於世界觀與外形所構建起的傳說寶可夢,以設置階層的方式為玩家捕獲寶可夢提供隱性激勵的同時,立足於玩家對遊戲流程的獨立體驗,挑戰與捕獲傳說寶可夢也進一步肯定了玩家於遊戲內的經歷(用自己培養的寶可夢挑戰捕捉傳說寶可夢),且為玩家提供了一個具有強承接屬性的遊戲收尾點。

觀察網絡上關於“寶可夢”的討論,對寶可夢不甚瞭解的人們只基於“寶可夢”的外形,認為其僅受孩童或者是喜愛可愛動物的玩家所鐘意,理解較為狹隘。此段論述也是想通過我自己的鮮明體驗,展現出“寶可夢”所具備的強大包容性及擴展性。而不同論壇上的寶可夢粉絲討論組,基於論壇受眾的不同,對“寶可夢”的理解也不盡相同,繼而因自己體驗的內容以及觀察視角的侷限,還有許多設定以及設定所引導出的獨特體驗沒有提及,還望有豐富經驗的玩家分享自己的觀點與體驗。

“內容矩陣”,使用“組合拳”!

作為全球最具價值的IP之一,觀察總結“寶可夢”的視角不能只落在遊戲上。“寶可夢”在創立之際,其主體遊戲就已然與動畫、漫畫等內容類型緊密結合。發展至今,承載“寶可夢”IP的內容類型及實體商品已經相當豐富,且受眾廣泛。

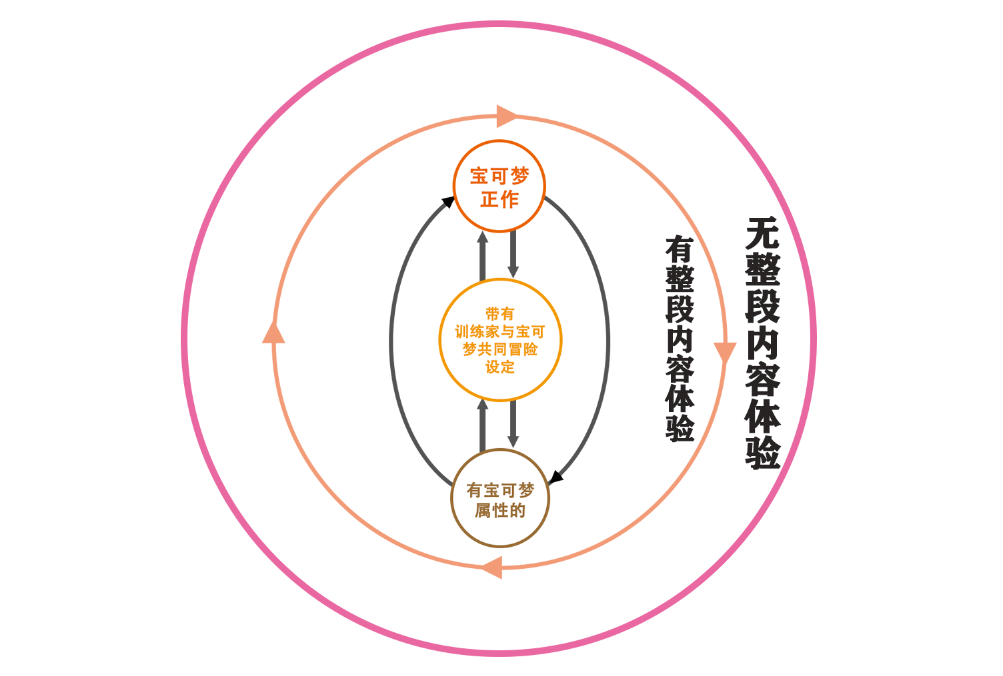

基於我個人的經驗,我將這些繁多的內容類型大體分成兩類,一類是具有整段完整內容體驗的,另一類便是不具備其的;而具有整段內容體驗的可繼續細分成三類,一是寶可夢正作遊戲,二是能體現出“訓練家與寶可夢共同冒險”這一設定的內容,主要形式為漫畫、TV動畫、劇場版等,三則是其他的帶有寶可夢屬性的內容,如衍生電影、寶可夢IP遊戲等。各個部分相互交織且互相影響,接下來我便具體講述其運轉邏輯。

1、寶可夢正作遊戲,藉助遊戲這一形式所獨有的代入感塑造,通過第一部分所推導的遊戲內運轉邏輯,營造出了第二、第三部分所講的從整體到具體全面地滿足人本有情感需求的體驗。玩家通過訓練家這一身份,與寶可夢及寶可夢世界建立起緊密的情感聯繫。

2、展現了“訓練家與寶可夢共同冒險”的內容,為觀眾提供了一個標準的如何與寶可夢相處、如何於寶可夢世界生活的樣板,引導受眾去與寶可夢構建情感羈絆,並將其向玩家轉化。該內容的主要代表類型如漫畫、動畫等,受限於類型表現形式,雖其仍能引導觀眾代入故事主角,但因故事主角攜帶著複雜信息,觀眾的代入視角難以全然附在主角身上,其所營造的還是以“見證”視角為主的體驗。體驗過該內容後,基於其對寶可夢與世界觀的塑造,觀眾想要親自體驗,於是便購買遊戲成為玩家,完成了身份的轉化,我也是通過此方式才入坑寶可夢正作遊戲的。

噴火龍作為我最喜歡的寶可夢,我主要便是通過無印篇動畫與其建立起情感聯繫,動畫中對小智與噴火龍的關係刻畫有一條明晰的起承轉合之線索:被原訓練家嫌棄繼而被小智領養的小火龍,進化成火恐龍後便不聽指揮,變得桀驁不馴,致使多場重要對戰失敗,直到對戰蚊香泳士時因小智無微不至地關照受凍傷的自己而回心轉意,劇情進展至城都聯盟篇章其在噴火龍山谷暫時離隊(猶記得小時候看到這一段難過了一天),到最後的白銀大會小智與勁敵小茂展開決戰時,歸隊的噴火龍發揮關鍵作用,幫助小智戰勝了小茂。在整段故事流程中,能深切體會到小智與噴火龍的共同成長,時至今日,這段劇情我仍記憶猶新。

寶可夢動畫

此類內容中亦有更為具體的促進“觀眾向玩家”轉化的方式,例如TV動畫的背景地區與同世代正作遊戲的地區相匹配;一些全新的寶可夢以及新功能新玩法動畫可能先於正作展示,以達到宣傳預熱之作用。

3、具有寶可夢屬性的內容。由於其沒有全然展示“訓練家與寶可夢共同冒險”這套邏輯,在“具有整段內容體驗的”這三個類別中,我認為其主要起到輔助第一第二類內容、豐富寶可夢情感體驗的功能,例如一些衍生電影、外傳遊戲,為玩家提供了不同的代入視角(例如可以代入寶可夢的“寶可夢探險隊”系列),亦或是可與寶可夢產生更多樣的互動(如“寶可夢隨樂拍”系列,手機上的《寶可夢GO》),還有許多其他基於“寶可夢”而衍生的獨特體驗。然這些內容我認為其都是以第一第二類內容所塑造出的體驗為基準,“訓練家與寶可夢共同冒險”所搭建起的情感連接為主幹,該類內容所引導的多樣體驗為豐富主幹的枝葉,兩者配合,後者基於前者,為玩家提供獨特內容組供其選擇。

“寶可夢”正作及其衍生作,圖源神奇寶貝百科

4、不具備完整內容體驗的寶可夢產品,該類型大多為寶可夢IP實體產品。由於缺乏起承轉合的整段體驗去深化受眾與寶可夢的情感連接,其在整個寶可夢IP內容矩陣裡,是一定程度上缺乏對受眾的主動轉化能力、被具有故事邏輯的內容所帶動起來的部分。

而該部分產品亦有其特點——與現實生活的緊密貼合,有效地承接住了受眾從前三種內容中提取出來的對寶可夢及寶可夢世界的情感,讓受眾深切體會到與寶可夢陪伴、生活在寶可夢世界中的感覺,強化受眾對寶可夢IP的進一步認同,進而也為廠商帶來營收。

實現該流程的關鍵前提,在於如何把玩家/觀眾對寶可夢及寶可夢世界的喜愛從遊戲/漫畫/動畫等形式中導出,此問題的答案基於我前面的論述也能總結出:寶可夢正作遊戲/漫畫/動畫的主體驗點不是落在玩法/劇情上,而是建立在由其設定所主導的“訓練家與寶可夢共同冒險”這一體驗上。寶可夢與寶可夢世界承接住了玩家投入的情感,且受眾通過體驗一段完整的內容(一部動畫、一作遊戲等),這份情感也被有效的打包封裝,進而可以從遊戲、動畫等內容形式中攜帶出,作用於與現實生活相結合的寶可夢IP產品。其相較於任天堂自家的如馬力歐、塞爾達這般通過與時俱進拓展玩法、提供高質量內容進而夯實受眾基礎的經典IP,寶可夢對受眾的轉化效率更高、輻射範圍更廣。

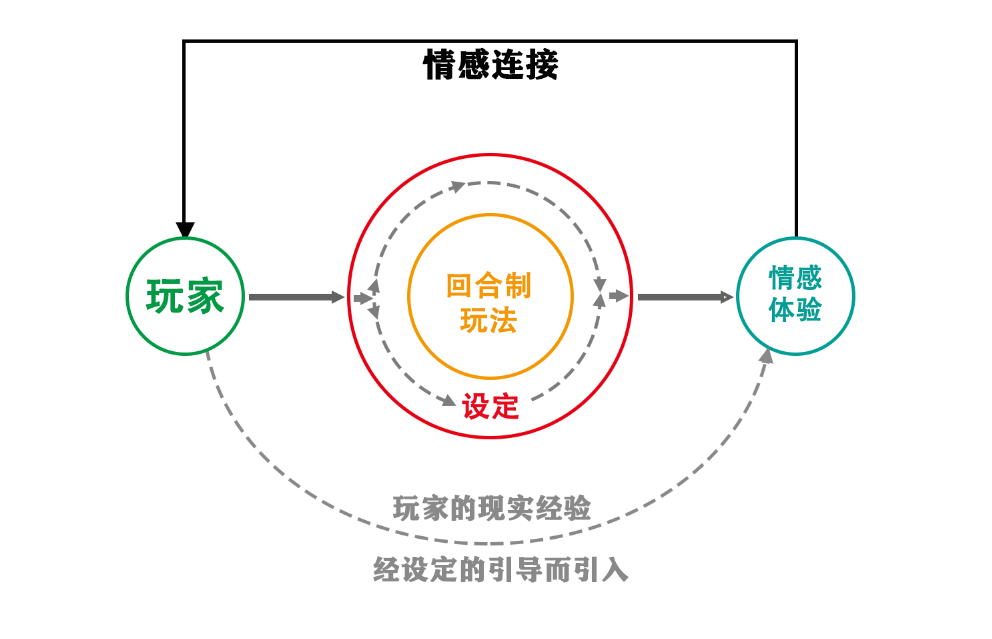

寶可夢內容矩陣運轉邏輯:有完整內容體驗進而構建起與寶可夢情感體驗的各類相互促進,在吸收轉化受眾的同時,亦帶動起了無整段內容體驗的寶可夢產品

大致總結完基於個人理解的寶可夢IP內容分類及各類別相互作用的運轉邏輯。各部分互相影響、互相轉化,流通起來形成了一個巨大的“旋風”,因整體機制的穩定、內容的穩定投放以及因不同世代的設置而使得入坑門檻低(每一世代對於新玩家而言都可看作是獨立的體驗,入坑不需要了解過多前作內容進而入坑負擔較小),“旋風”越卷越大,吸引來了越來越多的玩家。這一整套邏輯我將其看作為輻射範圍廣泛、持續時間長遠、受眾轉化效率最高的“長線運營”機制。

在此部分的結尾,我想再把《寶可夢大集結》與《寶可夢GO》這兩款寶可夢IP衍生手遊單獨拎出來,放在我所總結出的整套邏輯中,加以闡釋。我把兩者都歸類於第三類“具有寶可夢屬性的內容”,然兩者相比較的話,《寶可夢GO》相較於《寶可夢大集結》更加契合於整套邏輯:

《寶可夢GO》的核心體驗不在於相較於正作所簡化的捉寵對戰玩法,不在於AR技術,而是因為AR技術與捉寵玩法相結合,進而將“訓練家與寶可夢共同冒險”這一體驗實現在現實生活中。這份獨特體驗,上承第一第二類內容所培養出的玩家對寶可夢的喜愛及對寶可夢世界的代入,下接第四類與現實世界緊密貼合的寶可夢IP產品,在整套邏輯中,其起到了高轉化效用的樞紐作用。該作品因為上述整套邏輯的帶動而流行,它的流行又反哺於寶可夢IP,實現了良性的相互促進,且其營收點是建立在捉寵培養對戰玩法之上,想要遊戲運轉的更為高效便自然而然地帶動起了營收。猶記得當時因《寶可夢GO》的火爆國內遊戲廠商也推出了一些抄襲作,然都不及《寶可夢GO》的成功,拋開國內外生活環境差異等因素,我認為缺乏寶可夢IP加持進而沒有上述整套邏輯的帶動亦是重要原因。

圖片截自《寶可夢GO》官網

相較而言,《寶可夢大集結》放在上述整個體系中,顯得較為孤立。其玩法採用了天美所熟悉的MOBA玩法,且基於IP受眾對MOBA對戰加以簡化,然通過在寶可夢正作中“指揮”寶可夢所塑造出來的玩家對具有強獨立性的寶可夢的喜愛,與MOBA玩法中的“操作”這一主要塑造代入感的屬性產生了衝突(我究竟代入的是“訓練家”,還是寶可夢?),自己遊玩時相當彆扭。

寶可夢的“收集-培養-對戰”玩法是聯繫玩家與寶可夢之間情感的基礎,本作把傳統的“收集”環節剔除,“培養”因MOBA玩法的特殊性基本以單局為單位,對寶可夢長線培養環節缺失,“對戰”又因MOBA的操作屬性將回合制玩法所塑造出的清晰的代入感,以及 “訓練家-寶可夢”主次分明的身份體驗相混淆。玩法體驗與寶可夢IP所引導的情感體驗不甚匹配。

且該作的營收模式主要集中於寶可夢&訓練家時裝上,該營收點的設置沒有足夠廣泛地承接住寶可夢IP粉絲的喜好:對於我這種把寶可夢所展現的動物特徵當作其魅力的玩家,把寶可夢當作人來打扮這一行為顯得很怪異,作為與我並肩作戰的同伴,我不想以人類的審美去改造他;訓練家時裝也不是基於寶可夢IP內容所能促進的主營收點。總而言之,自我總結,《寶可夢大集結》生硬地將廠商所熟悉的MOBA玩法與寶可夢IP對接,沒有有效地打通與上述整體邏輯中其他環節的聯繫,進而沒有充分發揮出寶可夢IP的吸金能力,成為了寶可夢IP的陪襯。

近期流行的寶可夢TCG口袋版,基於我的體驗,其亦與寶可夢正作體驗相契合,捕捉-收集-對戰的要素皆具備(抽卡可看作變相的捕捉),對戰形式依舊為回合制,體驗起來代入感清晰。

經過兩者之比較,亦可觀察到整套邏輯全效運轉起來的強大能量。

結尾

對上述所總結的寶可夢能夠掙大錢的邏輯進行下簡單概述:

①回合制玩法作為撐起寶可夢設定的主體驗,起到了塑造代入感、明晰訓練家與寶可夢身份、深化訓練家與寶可夢情感聯繫的重要作用;

②寶可夢“動物”、“一定程度擬人”與“不能與人類進行對等溝通”這三個設定,構造了穩定的虛擬符號供受眾掌控,滿足了其“因處在受時間影響而不確定的環境中繼而渴求穩定所帶來的安全感”這一本源情感需求,構建起了明面上對等、本質上受玩家掌控的“訓練家-寶可夢”的情感聯繫;

③基於第②點,寶可夢正作設置的諸多具體設定,滿足了不同喜好的各類型玩家;

④遊戲/動畫/漫畫/實體產品等寶可夢IP內容,以①+②+③共同塑造出的受眾對寶可夢的情感體驗為主軸,層次有序地細化為四種分類,且各分類間相互影響相互促進,全方位地實現了寶可夢IP的廣泛覆蓋以及長線運營。

以上有些觀點在之前的文章曾提到過,重新提及,也是因為有了較清晰的邏輯,繼而嘗試將邏輯鏈條拼裝得更加連貫、更為簡潔直觀。起了這樣一個俗氣的標題,也是因為想嘮點實在嗑,自覺所寫就的內容應該還算直觀,然最近不怎寫內容,深感自己編排文字的能力生疏了,希望讀者朋友能夠準確有效地接收到我所傳達之觀點。

這篇內容算是我之前文章所提的“遊戲賺大錢”命題的延伸,我一直認為,當遊戲賺錢賺到一定程度成為“爆款”後,就不能僅依照玩法來討論遊戲了,關注點只聚焦於玩法上很有可能難以準確把握住其吸金能力強的主要原因。有的遊戲之所以能賺大錢,就是因為其中包含著能夠滿足人本有需求、能一直勾住玩家的“猛料”。“寶可夢”的猛料,自我總結,便是基於其獨特設定所創造出的情感體驗。

命題目的較為功利,但整篇行文內容都是建立在我自身對寶可夢IP的體驗以及我對寶可夢的喜愛之上,皆是肺腑之言。老話重提,面對內容龐大、類型豐富的寶可夢IP,受限於自身有限的體驗,所總結之觀點難免片面,如若有因經驗缺失所導致的邏輯推導錯誤,還望有相關經驗的讀者朋友指正。

1 / 2