落日間鏈接:Andrew Denning 深度遊戲?電子遊戲和歷史想象(2021)

引言

遊戲研究是近年來備受關注的領域。不同領域的學者也開始介入對遊戲敘事、語言、腳本、設計、交互設計、玩法機制、讀者接受以及跨媒介性等方面的研究。但這些研究更多的是從不同的角度介入到遊戲的研究之中,那麼遊戲可以什麼樣的方式介入學術生產?對於不同學科而言,遊戲又意味著什麼?當我們不再(不能)輕視遊戲,特別是電子遊戲的時候,它們又如何作為一個獨立的、嚴肅的學科研究對象出現在各個學科的框架裡?遊戲是否會成為下一個的通用性概念,比如曾經的“文本”、“文化”,又比如近年來的“數字人文”?

Andrew 的這篇文章提供了一個示例。尤其是美國歷史學刊頂刊的“出身”,使得其具有了時間上的“象徵意義”。儘管從研究內容和觀點而言, 這篇文章或許在遊戲研究者看來,並沒有多麼的振聾發聵,比如對格爾茨的“深度遊戲”的借用以及“自我民族誌”方法論的借用,似乎有些不那麼遊戲意義上的“深入”,但其很好地向我們展示了一種可能性,從遊戲重塑歷史認知的可能。畢竟,一切歷史都是當代史。

陳靜

零壹 Lab

校按

對歷史的遊戲化意味著什麼?遊戲是如何表現當代歷史觀唸的?架空或改寫過去是對歷史的反叛嗎?遊玩歷史主題的遊戲僅僅是一種娛樂?抑或不可避免地蘊含著文化意義?

安德魯·丹寧通過對《德軍總部》(Wolfenstein)系列遊戲的自我民族誌式(autoethnographic)的遊玩向我們表明:遊戲並沒有玩弄歷史,而是重寫歷史,這種重寫深刻捲入了當代文化和政治的漩渦之中。《德軍總部》對納粹佔領下的美國的假設和想象,充斥著美國曆史和現實的真實元素:三K黨、黑奴貿易、白人至上主義與特朗普,它依靠豐富的視聽媒介以及玩家操作的高度自由所營造出的沉浸體驗隱秘地傳遞出了這樣一種觀念:納粹並不必然是美國的敵人,納粹“就在我們之中”。

這是對主流歷史的顛覆,它以看似輕鬆和戲謔的方式挑戰了那被炮製出來的嚴肅神話——“作為堅不可摧的自由堡壘,美國必然帶領自由世界戰勝包括納粹在內的一切邪惡力量”。它揭露了被大寫的歷史所掩蓋的虛偽、荒謬和矛盾,而這種揭露又因為遊戲的沉浸特徵而更加有力。在歷史與現實的裂縫、真實與虛擬的張力之間,遊戲這種媒介或許賦予了歷史可能性以新的意義,即歷史可能性不僅僅是未實現的假設,也是未發現的真實。

清華大學歷史系碩士生

劉凱然

Andrew Denning

安德魯·丹寧(Andrew Denning)是堪薩斯大學現代歐洲歷史的副教授。他是《Skiing into Modernity: A Cultural and Environmental History》(University of California Press, 2015)的作者。他的作品曾發表在《美國曆史評論》和 Atlantic上。他目前正在撰寫一本名為《汽車帝國:非洲殖民時期的汽車和道路,1900-1945》的專著。

原文發表在《美國曆史評論》The American Historical Review, Volume 126, Issue 1, March 2021, Pages 180–198:點擊跳轉

翻譯:葉梓濤

校對:劉凱然

為閱讀便利,本文的腳註為譯者拆分為註釋與文獻參考前後拆分

作者希望感謝編輯 Kate Brown 和 Alex Lichtenstein,以及匿名讀者的建議和鼓勵。感謝Jessie Hewitt, Brian Dick, 和 Robert Schwaller 對本文草稿的評論。

深度遊戲?電子遊戲和歷史想象

Deep Play? Video Games and the Historical Imaginary

常言道,每個民族都愛其自身的暴力形式。 ——克利福德-格爾茨,《深層遊戲:關於巴厘島鬥雞的記述》

我已失去了所有的時間感,就像我的化身,美國士兵 B.J.Blazkowicz 一樣。納粹政權成功研製出的高新「神奇武器」,擊退了盟軍的每次的作戰努力,而我最後的記憶是1946年在波羅的海沿岸攻打納粹堡壘時被彈片擊中頭部的情景。當我抓起我的手柄時,醫生說我的大腦與「炒蛋」無異。在這個看起來像是精神病院的地方,一位名叫安雅的護士用輪椅將我推過一個個房間。我聽到了一種不能理解的語言——是波蘭語嗎?德國士兵定期來到這裡,要求院長簽署文件,將病人交給他們看管,「為了帝國的利益」。

過了一段時間。一天士兵們衝入醫院,宣佈「我們現在要關停這個地方。我們不再需要你們的服務」。他們把枕頭放在囚犯的頭上並將他們處決。當院長和他的妻子在試圖阻止他們時也被射殺。一個士兵指示他的同志們將安雅交由指揮官處置。他繼續殺害和我一樣的病人。在我舒服地坐在電視機前面時,B. J. 從棕褐色的不能被操控狀態轉變為了彩色的恐怖狀態(technicolor horror)。手柄突然震動了起來,我感到控制權回到了我手上。在看到緊身衣的袖子後,我指示B.J.從餐盤裡拿起一把刀。當士兵走近時,我按下一個按鈕並戳穿了他的喉嚨。當B.J.從植物人的狀態中走出來時,腎上腺素在我的血管中奔湧。B.J.拿上了士兵的手槍,喃喃地說我們必須找到並幫助安雅。

我移動手柄上的搖桿,探索這個房間。血腥處決的證據無處不在。一張陽光明媚的德國宣傳海報宣傳著「宇宙探索」(Erforschung des Universums),上面有一個卡通飛行員。B.J. 出現在一家混亂的醫院裡;它正處於清算的陣痛中。我看到一個德國士兵在走廊上巡邏,與其讓整個醫院知曉我的存在,我想不如悄悄走到他身後,割斷他的喉嚨才是明智之舉。另一名士兵很快發現了屍體,並拉響了警報。

圖1:第一人稱射擊遊戲的通常視角。《德軍總部:新秩序》(Wolfenstein: The New Order)(Bethesda Softworks, 2014)。

突然,德國士兵衝進房間,B.J.被包圍了,我本能地靠在椅子上,避開他們的火力。B.J.接受了我的暗示,從門框後面探出身子,在短時間內幹掉了七個對手。在我探索醫院的過程中,我遇到了幾十個被謀殺的醫院員工與病患。高音調的絃樂加強了恐怖感,將這所平靜的醫院變成了一個煉獄。當我找到方向,同時 B.J.從他的麻木中醒來時,我的困惑也隨之消散。我急切地想找到安雅,為被殺害的無辜者報仇。我操作 B.J. 來到前門嘗試打開,但門被一個電動鎖鎖住了。B.J.在一樓遊蕩,尋找開鎖裝置。我看到一張名為《祖國的禮物》(Die Geschenke unseres Vaterlandes)的電影海報,上面寫著日期:1960。沒有時間去思考其中的含義。B.J. 找到了控制室。在角落裡,一個垃圾桶在燃燒,估計裝著的是病人的文件。在除掉了更多的敵方士兵後,B.J. 進入了院子。一輛巨大的裝甲車突然衝進大門,我手中的手柄震動了一下。B.J. 被髮射出的激光無人機包圍。他找了個掩體,經過一番努力,將它們從空中擊落。他消滅了剩餘的士兵,衝到了倒在一輛車的駕駛座門旁的安雅身邊。

B. J.已經在醫院裡受折磨了十四年。我花了大約十四分鐘清醒過來,收集了一小批武器裝備,單槍匹馬地殺死了大約三十名納粹士兵,並摧毀了三架裝備激光的無人機。我深吸一口氣。我的心率變慢了。我重新思考我所發現的一切。現在是1960年。戰爭已經結束。德國科學和德國媒體佔據了最高地位。納粹繼續佔領波蘭,他們在那綁架病人和囚犯,暗示著類似於T4安樂死計劃(T4 euthanasia program)和大屠殺時期的醫學實驗的繼續。但是,通過B. J.的角色,我有能力進行反擊,保護善良,懲罰邪惡 [1]。

注1:《德軍總部:新秩序》(Wolfenstein: The New Order)(Bethesda Softworks, 2014)

遊玩歷史(playing with history)如何塑造歷史思維(historical thinking)?作為一門註冊人數眾多的納粹德國歷史課的正式教員,我驚訝於我的許多學生對第三帝國的興趣,並對他們通過上述電子遊戲所發展出的關於這一主題的超具體的(hyper-specific)、只有業內人才懂的(esoteric)知識感到驚訝。這是一個值得關注的轉變。

二十年前,公眾通過《辛德勒的名單》(1993)、《兄弟連》(2001)和歷史頻道(因其對納粹政權隱秘方面的關注而長期被揶揄為「希特勒頻道」)而接觸納粹時代。在接下來的十年裡,他們被流行文化中的納粹熱所影響,昆汀·塔倫蒂諾的另類歷史片《無恥混蛋》(2009)或凱特·溫斯萊特奪得奧斯卡的《朗讀者》(2008)中的表演。當我在課堂上提到這些文化製品(cultural artifacts)時,越來越多的人向我投來疑惑的目光,因為公眾的文化記憶很短,而我的大多數學生在這些作品發佈時還太年輕而沒有能消費它們。今天,大部分公眾是通過電子遊戲遭遇了第三帝國的,這是一個成熟的產業,其重點不在於提供信息(informing),而在於娛樂(entertaining)[2]。

注2:2018年來自硬件和軟件的電子遊戲收入總額為438億美元,超過了全球電影票房。喬納森-希伯,視頻遊戲收入在2018年突破430億美元,比2017年躍升18%

但在娛樂的過程中,此類遊戲塑造了公眾的看法。以下內容是一段針對納粹時代的在電子遊戲中近來呈現的自我民族誌式(autoethnographic)的旅程[3]。我的目的不在於描述每一個例子的情節走向抑或其遊戲手法遵循還是背離了歷史事實或歷史編纂學的共識。相反,我想探討的是,對於過往的「遊戲化」如何影響了公眾對於「歷史如何發生」的理解:何者重要;什麼因素塑造了歷史性的轉變;遊戲寫作者、藝術家和工程師是如何建構過去;以及遊戲所傳遞出的歷史的元敘述和哲學理解。在在我以我的方式遊玩歷史的過程中,我認識到在歷史理解方面的隔閡,我需要在面向公眾的工作中(無論在課堂上還是在公共人文環境中)更直接地解決這些問題,同時也發展出某種策略,利用在電子遊戲中展現的歷史構想(visions of history)的方式,將過去遊戲化。

注3:這種自我民族誌式的研究並不意味著電子遊戲缺乏嚴肅分析。近幾十年來,跨學科的遊戲研究領域已出現,將電子遊戲理論化為學術術語,以類似於電影和媒介研究的方式分析形式和內容。具體見尾註

圖2: 1899年的美國西部,《荒野大鏢客II》 (Rockstar Games, 2018)

電子遊戲是公眾消費歷史的一個首要媒介(A PRIMARY MEDIUM)。歷史背景長期以來一直吸引著電子遊戲開發者和玩家,它們可被用於各種類型的遊戲中。最近最流行、最賺錢、最具影響力遊戲包括《荒野大鏢客2》(Red Dead Redemption II,2018),一款以1899年美國西部拓荒為背景的遊戲,探索並顛覆了西部類型所固有的冒險和暴力主題。《刺客教條》(The Assassin's Creed)系列遊戲允許玩家在西方文明入門課程的背景下進行隱秘行動作戰[4]。而戰略遊戲《席德梅爾的文明帝國6》(Sid Meier's Civilization VI,2016)挑戰玩家作為從蒙特蘇馬到莫漢達斯·甘地的19位領導人之一,從頭開始建立一個文明。歷史是這些遊戲吸引人的核心,它提供了抓人眼球的陌生設定,定義了每個遊戲的機制和目標,並規定了成功和失敗的風險。

注4:其中包括:伯羅奔尼撒戰爭(《刺客教條:奧德賽》,2018);托勒密埃及(《刺客教條:起源》,2017);第三次十字軍東征(《刺客教條》,2007);文藝復興時期的意大利(《刺客教條II》,2009);革命時期的巴黎(《刺客教條:大革命》,2014);以及維多利亞時期的倫敦(《刺客教條:梟雄》,2015)等等。

最受歡迎和最持久的電子遊戲類型之一是所謂的第一人稱射擊遊戲(FPS, first- person shooter)。FPS 將玩家置於其角色/化身的身體中,在遭遇敵人時能看到自己的手和武器。除了在推進情節並提供背景故事和上下文的過場動畫,我們通常看不到我們的化身,我們就是他或她(通常是他)。這是一個以極端暴力聞名的類型,第一人稱視角使玩家不僅是暴力的同謀,而且是暴力的施動者(agent)。由於這一類型的遊戲往往需要進行成百上千次的慘絕人寰的殺戮才能通過遊戲並完成其目標,因此設計者使用了一些反派人物來安撫玩家的良知[5]。

注5:其中包括外星人(《光環》系列)、惡魔(《毀滅戰士》系列)、核後變種人(《地鐵》系列),以及軍事衝突中的無面敵人,無論是歷史的、當代的還是未來的(如《決勝時刻》和《戰地》系列)。尤其是《決勝時刻》,由於其對俄羅斯敵人的描寫(在2019年的《決勝時刻:現代戰爭》中),以及在普遍的「阿拉伯」和「伊斯蘭」反派/敵人的名義下,利用中東地區的當代軍事衝突延續對該地區及不同居民的負面刻板印象,而受到了批評。

進入納粹。納粹是流行FPS類型的遊戲核心。我清楚地記得1992年夏天去俄勒岡州的波特蘭的探親路上,我叔叔給我展示了他電腦上的一個新遊戲:《德軍總部 3D》(Wolfenstein 3D, 1992)。這款遊戲當然很暴力,但讓我印象深刻的是遊戲的背景:「狼堡」中的納粹監獄,美國間諜 B.J.Blazkowicz 必須從那逃出。我知道納粹是真正邪惡的,所以那些裝飾著納粹服飾和阿道夫·希特勒巨幅畫作的黑暗走廊,讓人感到興奮和恐懼。我在隨後幾天偷偷地玩了這個遊戲,通過射殺無數的納粹衛兵和(大概是納粹的)德國警犬而走出了監獄,然後在國會大廈的地下室裡打敗了一個揮舞著機關槍的機器人希特勒。然後我做了幾周的噩夢。畢竟當時我只有九歲。《德軍總部 3D》確定了這一類型的機制,它還幫助普及了電子遊戲和更普遍的大眾文化中使用納粹作為反派角色的做法,為擺脫冷戰時期寂靜的道德色調(hushed moral tones)指明瞭道路[6]。

近年來,我的學生在《決勝時刻:二戰》(2017)或《德軍總部》系列的最新作等FPS遊戲中遇到了納粹 [7]。《拯救大兵瑞恩》(Saving Private Ryan, 1998)和《兄弟連》(Band of Brothers, 2001)的情節、場景和電影美學塑造了遊戲的現實主義模式(realist mode),而納粹只不過是抽象的、無臉的(faceless)敵人而已。另一方面,最近的《德軍總部》遊戲採用了其1992年原作的架空歷史(alternate-history)的視角,使玩家沉浸在一個國家社會主義的世界中。這種架空歷史的方法使遊戲能夠涉足各種類型,並向玩家展示不同的敵人:納粹士兵、納粹監獄看守、納粹無人機、太空納粹、機器人納粹和犬類納粹。在我玩《決勝時刻:二戰》和《德軍總部》的過程中,很明顯,比起《決勝時刻》更現實的視角,儘管後者的架空歷史情節對事實有更多的自由發揮,但實際上其對納粹時代和我們當下的時代有更多的想法。事實上,正是那些以現實主義視角運作的遊戲、電影和小說,更經常地通過將歷史提交給敘事慣例,而掩蓋了歷史性的思考。

在啟動兩款《德軍總部》遊戲時,會出現一個免責聲明。來自2014年的《新秩序》(The New Order):「《德軍總部:新秩序》是一個發生在20世紀60年代的架空世界的虛構故事......本遊戲的故事和內容無意也不應被理解為對納粹政權的信仰、意識形態、事件、行動、人物或行為的縱容、美化,或認可,淡化其戰爭罪行、種族滅絕和其他反人類罪行」。如果冷眼旁觀,該免責聲明可能會被看作一種法律風險管理行為,旨在使創作者遠離對於其從該政權真正受害者的痛苦中獲利的指控。

另一方面,它可能被解讀為一種政治行為,一種將針對(虛擬)納粹的暴力解讀為必要的甚至是正義的行為[8]。 當然,藝術家和作者對公眾如何解讀他們的作品幾乎沒有控制權,這是第三帝國反法西斯架空歷史的創作者早就認識到的(並感到悲痛)。新納粹組織已經開始慶祝在架空歷史中對國家社會主義的描述,即使信息是明確無誤的反納粹的,這導致了《德軍總部》系列創作者所提出的許多不同的主張[9]。

注8:這樣的解讀當然符合它的時代背景,因為公眾已爆發了關於這樣一些話題的辯論:如果有一臺時間機器,是否應該殺死小希特勒(「該死的......你得站出來,」總統候選人傑布·布什在2015年的共和黨初選中如是說),以及揍公開的白人民族主義者理查德·斯賓塞(發生在2017年初)在道德上是否合理。

在我玩這兩部《德軍總部》時,我想起了納粹德國在所有類型遊戲中的靈活性(flexibility),以及在遊戲中加入納粹反派是如何立即喚起並刺激到玩家的。以這種方式,納粹在流行文化中無處不在,是娛樂業痴迷的一個重要的預先存在的知識產權(IP)。我們層出不窮的漫畫電影、電影系列和副產品,以及對經典(甚至說不上舊的)電影和電視節目的重製,都是為了文化產業的經濟利益。既然已有了圍繞現存IP的整個神話,為何還要賭公眾會對一個全新的故事感興趣?以及儘管納粹不被允許擁有主題遊樂園的遊樂場或快餐店的營銷(謝天謝地),但它們是被驗證過的、可免費可用的知識產權。納粹是有著無窮可塑性的反派,適合於從動作冒險和科幻到恐怖和超級英雄神話等類型 [10]。 對於主要由「3A」開發工作室製作的電子遊戲來說,這是一項明智的投資。

注10:在電影中,納粹是典型的反派和炮灰,無論他們是試圖奪取約櫃(《奪寶奇兵》1981),從月球基地入侵地球(《鋼鐵蒼穹》2012),生產殭屍化的超級士兵(《霸王》2018),還是偷取無限的能源(《美國隊長》2011)。

將歷史時代和角色作為廣泛可用的 IP 進行理論研究,可以洞察歷史是如何在文化市場上被生產和消費的。電子遊戲,尤其是以納粹為中心的電子遊戲,具有很強的互文性和迭代性,使玩家可以他們所看到和讀到的場景中演出。《德軍總部》以1960-61年為背景,遊戲的情節將玩家從柏林帶到被佔領的倫敦,再到核戰爭後的曼哈頓,再到隔離起來的「新奧爾良」,再到被殖民的金星,在那裡,一個精神錯亂的老年希特勒導演著他的全球帝國。在一個已飽和的納粹IP市場中,新穎性和挑釁性更為重要。各類型的混搭和遊戲的章節性質使玩家能夠遭遇新敵人、關卡設計和設定,從而創造出一種身臨其境的廣泛體驗。

《德軍總部》的基調最好被描述為菲利普·迪克(Philip K. Dick)關於二戰軸心國勝利後美國的豐富構想的架空歷史《高堡之人》(The Man in the High Castle,1962;2015年首播電視連續劇)和昆汀·塔倫蒂諾(Quentin Tarantino)在職業生涯後期對救贖性的架空歷史的興趣,以其標誌性的黑色幽默和風格化的無端暴力呈現[11]。特別是塔倫蒂諾的印記,在最近的《德軍總部》遊戲中隨處可見,其非歷史性(historicity)和對類型混合(pastiche)的偏愛決定了對納粹德國的當下文化性的使用(cultural engagement)[12]。

注11:特別見《無恥混蛋》(2009),也見反奴隸制的架空西方電影《被解救的姜戈》(2012)和反曼森修正主義(anti-Manson revisionist)歷史的《好萊塢往事》(2019)

根據第三帝國曆史記憶研究的歷史學家加夫列爾·羅森菲爾德(Gavriel Rosenfeld)的說法,消費者「可以從'如果……會怎樣'(what if)的故事中得到很多啟示,這些故事以一種休閒時尚的方式展開,其架空的現實以改變後的報紙頭條、貨幣票據、發現的文檔、對話片段等形式慢慢顯現。 」[13] 我們可以選擇不同意羅森菲爾德的觀點(架空和反事實的歷史的有用性仍是業界爭論不休的話題),但我們必須承認,公眾已經從這些文本中構建了他們對過去的看法 [14]。當然,公眾足夠清楚,能理解《德軍總部》系列或《無恥混蛋》中的架空歷史並非現實,就像他們有足夠的知識來解釋真實納粹德國與流行文化中作為諷刺和反諷的架空歷史表現之間的距離[15]。

注15:當然,這是納粹在當代流行文化中無處不在的產物,它使人們對第三帝國的歷史有了共同的理解。流行文化中較少研究的架空時代和地點的歷史(例如,阿桑特帝國或荷屬東印度)將不會有相同的流行歷史理解的儲備。

當我盡職盡責地記錄下最近兩款《德軍總部》遊戲中的情節發展時,我清晰地意識到,電子遊戲的沉浸式的視聽世界構建,而不僅是情節本身,讓它們成為了特別豐富的文本。這些遊戲與國家社會主義的圖像和美學之間的深度關聯令人印象深刻,這與許多以二戰為背景但僅將納粹德國視為遊戲世界中的一個抽象敵人、牆上粉刷的希特勒、萬字符、納粹意識形態和種族滅絕的遊戲不同[16]。我從容不迫地探索每個遊戲的細節,每個遊戲花費大約十五到二十個小時。我收集了關於納粹在二戰中的勝利以及在歐洲和北美建立合作主義政權的背景故事的剪報。我查看了無數張招募月球士兵和鼓吹德國科學進步的宣傳海報,我聽到了Die Käfer的德語歌曲,一個架空歷史版的披頭士。在充斥著視聽細節的環境中,遊戲傳達的信息量遠遠超過了歷史專著或電影長片。我敢說,我們的許多學生在探索虛擬歷史世界上花費的時間比他們閱讀指定文本的時間更多,而且我與學生的交談中表明,他們從虛擬歷史環境的沉浸中收穫了很多。

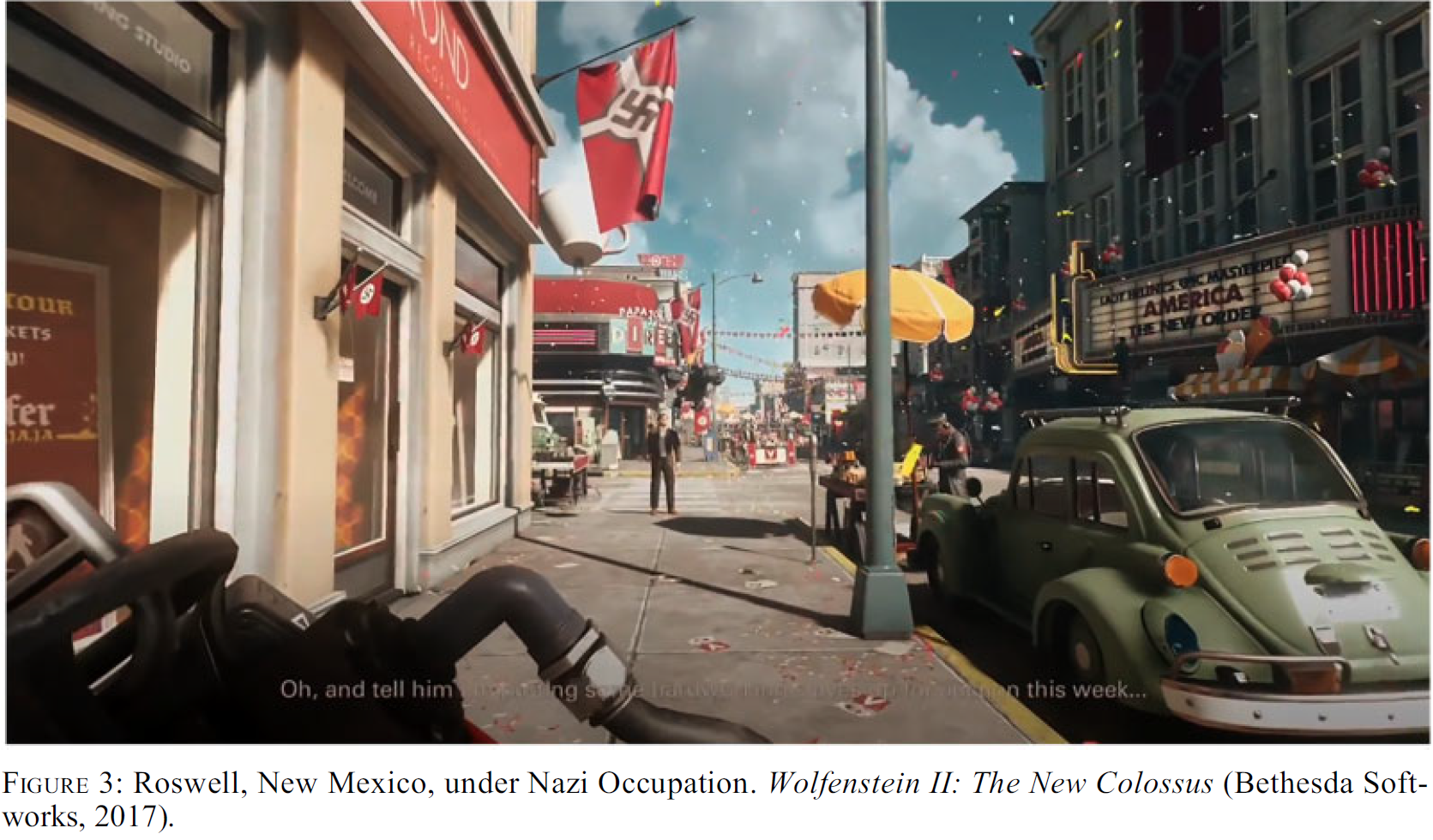

圖3:納粹佔領下的新墨西哥州的羅斯威爾。《德軍總部 II:新巨像》(Bethesda Softworks, 2017)

《德軍總部2:新巨像》將背景和互動設置在被佔領的美國,這產生了特別引起共鳴的分析連結。遊戲中呈現的美國悲劇的視覺詞彙利用了最近的歷史參考。核戰爭後紐約的放射性煙塵和幽靈般的摩天大樓借用了 9/11 的圖像,而漂浮在新奧爾良隔離牆周圍的水中的腫脹屍體與 2005 年卡特里娜颶風的景象相呼應。遊戲中更多的諷刺性細節也暗示了其他文本。當我偽裝的角色進入新墨西哥州的羅斯威爾,炸燬地下的德國最高司令部的任務時,街道兩旁排列的海報展示著納粹政權統治下製作的美國電視節目,完美主義的玩家可以在網上找到這些片段。

「信任兄弟」是一部《天才小麻煩》(Leave It to Beaver)式的黑白情景喜劇[17]。在這個片段中,一個身材魁梧的男孩進入他的臥室,偷偷地吃一塊巧克力。他的哥哥發現了並失望地訓斥他說:「良好的營養是國家安全問題。要是被爸爸發現了,他會直接找青年衛生部的……這很噁心,也很不光彩。」哥哥測試了弟弟關於榮譽的知識,包括為祖國服務。哥哥驗證了弟弟的回答,然後走出房間,說到:「但我還是得告發你!」——演播室觀眾爆發出放肆的笑聲。這些細節讓玩家沉浸在充滿納粹意識形態的戰後美國的架空現實(alternate reality)中,引發了永恆的歷史學問題:國家社會主義是德國獨有的、獨一無二的邪惡之物,還是它只是共同歷史發展的一個分支或可能結果?已建立的自由民主社會的規範和法律是否能夠使他們抵禦法西斯的掠奪,或者他們的文化是否同樣會同樣接受國家社會主義意識形態和政治運動?[18]

圖4: Bethesda Softworks,「Wolfenstein II-'Trust in Brother'」2017年8月9日,YouTube視頻,1:53

隨著我對羅斯威爾的進一步探索,在城市的街道上出現了令人震驚的日常場景。我看到一名巡邏的德國士兵與兩名身著盛裝的美國三K黨人交談,詢問他們是否在練習德語。我無意中聽到了平民間的對話,例如一位年輕婦女告訴她姑姑,她已被納粹家庭事務局批准領取結婚證了。她的姑姑分享了她的興奮之情,然後無意間提到,她將在下週舉辦一個雞尾酒會,拍賣「勤勞的奴隸」。

B.J.的青年時代的反覆閃回進一步強調了美國人與民族社會主義的遭遇。他的父親裡普恐嚇小比利和他的母親佐菲亞,一個波蘭猶太移民。裡普責備比利與一個年輕的非裔美國女孩玩耍,並在身體和言語上虐待佐菲亞。1961年,當B.J.在家庭牧場遇到他時,我們從裡普那得知,納粹在「圍捕猶太人、有色人種和同性戀者」時帶走了佐菲亞,後來我們發現她死在了新墨西哥州的集中營。瑞普則與佔領者同流合汙,向他的鄰居和前商業夥伴通風報信,以獲得忠誠於政權的回報。在這一點上,玩家會變得很熟悉納粹佔領的真實動態,揚·格羅斯(Jan Gross)在《鄰居》(Neighbors)一書中對波蘭的情況進行了著名的追蹤 [19]。 裡普是一個社會地位低下的機會主義者,他利用佔領來謀取私利,從納粹征服帶來的財富重新分配中獲益。裡普的角色表明,納粹是如何推行分而治之的戰略,以及他們的新秩序是如何為重塑被佔領土上的社會關係提供充足的機會。

當玩家沉浸在遊戲龐大的架空歷史背景中時,這些細節的積累傳達了一個強大的信息。我們瞭解到,納粹佔領者在結束二戰後的第一個行動就是與三K党進行外交,三K黨的大巫師在1949年認可了新政權,並承諾「在美國和德國人民之間保持溝通與和平的橋樑」。這也是我在玩《德軍總部》時最大的驚喜——我以為最終的訊息會停留在對熱愛自由的美國人與法西斯極權主義鬥爭的簡單化的描述中;相反,我發現的是架空歷史的力量,它不是為了重述過去(redefine the past),而是為了表達當代的政治觀點。《新巨像》認為,在軍事上被打垮的美國,很容易答應納粹的要求,到了60年代初也沒有什麼有組織的抵抗。該遊戲呼應了最近關於國家社會主義跨國曆史的歷史研究,其中強調了吉姆·克羅的南方(Jim Crow South)和南非種族隔離制度是如何為納粹的種族主義實踐提供信息的 [20]。 《新巨像》鼓勵玩家不要把納粹德國視為極權主義的反常現象或美國的對立面,而應視為現代種族主義和白人至上主義社會大潮流的一部分[21]。

注21 《新巨像》這個標題本身是指Emma Lazarus在1883年的同名詩歌,它被刻在自由女神像腳下(我們在遊戲中接近紐約市時發現它被淹沒在上灣),暗示了架空的美國與納粹德國之間的親緣性。

但是,架空歷史也不是沒有陷阱的。因為這種類型的作品依賴於共同的文化參考(shared cultural references)來維持其文本間的跳躍和基調的轉換,它常會延續一些刻板印象,即使是在傳達救贖式的訊息時。在《新秩序》中,B.J .闖入虛構的克羅地亞工作營 Belica 的那部分,就有些不諧和的地方。我們瞭解到,一個「古老的[猶太]社會」發明並帶來了改變世界的技術,這些技術被納粹竊取以贏得戰爭,這種誇張的虛構啟發了納粹,也煽動了今天的極端分子。虛構一個擁有改變世界的宇宙知識的秘密國際猶太組織,雖然是為了救贖猶太人在大屠殺期間的受害者身份,但卻暗示了根本的猶太人差異。此外,遊戲中工作營關卡的基調特別黑暗,故意引用了大屠殺和納粹監禁制度的主題和圖像。囚犯們乘坐牛車來到這裡,接受數字紋身,吸收關於工作的解放力量的信息(暗指臭名昭著的短語「勞動帶來自由」Arbeit macht Frei),並在虐待狂的黨衛軍士兵「刀子」的手中遭受折磨和被殺死。一個到達的囚犯將嬰兒交給看守,並乞求他們的保護,或者囚犯營中擁擠的床鋪和噁心的公廁,這些令人震驚的畫面直接來自於集中營的回憶錄和解放集中營的照片。

這些圖像的真實性和架空歷史情節的荒謬感(campiness)相結合,當通過遊戲的交互性質進行中介化(mediated),以令人不安的方式將玩家從旁觀者轉變為受害者/參與者。雖然對虛擬納粹的虛擬暴力可以得到支持,但即使是作為架空歷史,即使玩家可以解放被囚禁者並懲罰邪惡,在遊戲領域呈現納粹的反人類罪行仍讓我感到噁心。這一關卡是大膽的藝術性的選擇還是對神聖不可侵犯的歷史事件的不當使用,要由玩家自己來決定,但這種再現的冒險性有助於解釋為什麼很少有遊戲試圖涉及大屠殺的問題 [22](注22:關於大屠殺的再現和遊戲設計者對其緘默不語的爭議,在歷史遊戲研究領域引起了重大討論)。

正如這些例子所表現的那樣,電子遊戲中對國家社會主義的渲染從令人驚訝且有見地的,到平庸和令人厭惡的,往往存在於同一文本中。應認識到,本文只研究了一種歷史背景(納粹德國)下的一種電子遊戲類型(第一人稱射擊遊戲),通過一種美學視角(架空歷史)進行渲染的方式。這款遊戲在建立歷史理解和塑造歷史思維方面的優勢和劣勢是針對於這些範疇的,但它們也讓我們這些歷史學家瞭解到電子遊戲是如何塑造了公眾對歷史運作方式的理解。意料之內的是,電子遊戲很好地發展了某些歷史能力(historical faculties),而完全忽略了其他。

電子遊戲的歷史遵從電子遊戲產業和其服務的消費者的訴求。儘管《德軍總部》對架空歷史做了細緻的渲染,或《決勝時刻:二戰》則有更多的現實主義關注,但歷史化的電子遊戲首先是關乎於娛樂的。這些遊戲的架空歷史視角之所以如此吸引人,正是因為它允許遊戲設計者沉溺於第三帝國更詭異和怪誕的一面,同時將他們的遊戲與該政權所造成的枯燥無味的破壞(prosaic destruction)拉開距離。專制政權破壞民主和鞏固權力的實際歷史過程很難被遊戲化。

在遊戲的世界裡,弗蘭肯斯坦式基因改造的超級士兵是醫學實驗的產物。自動機器人衛士和月球與金星的殖民化表明了德國的科學文化以及該政權對「夢幻武器」的痴迷。在對色情(pornographic)和極端的關注中,《德軍總部》遊戲既回應了公眾的理解,也為這一過程提供了信息;我從學生那裡收到的關於約瑟夫·門格爾的奧斯威辛集中營實驗和V-2火箭的問題遠多於關於納粹選舉政治或社會政策的。

圖5:艾琳·恩格爾和她的男伴Bubi 《德軍總部:新秩序》 (Bethesda Softworks, 2014).

這是因為《德軍總部》和大多數主流視頻遊戲一樣,都遵守了當代流行文化普遍存在的既定敘事和角色慣例。情節是戲劇性的(melodramatic),角色驅動的(character-driven),我們的化身在一系列小插曲中發展,並受到有魅力的反派人物的對抗。以納粹時代為主題的電子遊戲與更普遍的文化產品一樣,之所以成功,是因為公眾中的一部分長期以來一直對納粹領導者的著迷。

在最近的架空歷史中,反派已經成為迷人的角色。其中的佼佼者當屬 Christoph Waltz 在塔倫蒂諾的《無恥混蛋》(Inglourious Basterds)中飾演的黨衛軍軍官漢斯·蘭達(Hans Landa),並憑藉此角色獲得了奧斯卡獎,其靈感顯然來自艾琳·恩格爾(Irene Engel)將軍,她在兩個遊戲中對主角 B.J. Blazkowicz 構成威脅。她也是「納粹剝削 Nazisploitation」電影類型中長期對納粹女性描述的繼承者,在電影《納粹女魔頭》(Ilsa, She Wolf of the SS, 1975)中得到了臭名昭著的發展 [23]。《德軍總部》暗示,其變態在於她的性行為(通過她與一個忠實的年輕男伴「Bubi」的關係揭示了出來)和她的虐待性暴力(sadistic violence)的交融。當我們的主人公對付這個黨衛軍的超級大反派時,玩家們遭遇了一個長期根植於公眾認知中的歷史理論。在一個由納粹核攻擊和軍事化國家碾壓力量所構成的世界裡,歷史的進程仍然會被個人英雄和反派所改變。

即使注意到結構性因素(structural factors),電子遊戲(如電影)也遵循敘事慣例,並常常推進個人主義的歷史模式,特別是在第一人稱射擊遊戲的單人遊玩、情節驅動模式中。當玩家從第一人稱視角探索虛擬世界時,他們參與進了過去,強調了人類對結構性因素的能動性[24]。他們是探險家、偵探和正義的復仇者,很少是受害者、旁觀者或冷漠的觀察者。

注24:另一方面,許多策略遊戲(如《文明》和《歐陸風雲》系列)使用第三人稱全知視覺視角來追蹤軍事行動或文明的創造。策略遊戲在很大程度上傾向於編年史式(Annaliste)的結構主義和一種基於將環境和技術因素看作主要權重的物質主義(如果並非決定論的話)的歷史變化的看法。

雖然我們在電子遊戲中影響歷史進程的能力意味著對過往全局視角的參與(big-picture engagement),即納粹如何統治,他們希望實現什麼,但其方法從根本上說是微觀歷史的(microhistorical)。我們跟隨一個角色,他是我們的代理(proxy)。通過它的眼睛,我們經歷了一個充滿戲劇性的引人入勝的敘述,並遭遇了日常生活的歷史(history of everyday life)。當敘事被很好地執行時,我們就會理解過往世界的、被在不同程度上被虛構化的心態(mentalité,此概念涉及心態史,心態史旨在描述和分析特定時期的人們思考、互動和分類周圍世界的方式,而非特定事件或經濟趨勢的歷史,一般將其起源歸於法國年鑑學派的歷史學家馬克 · 布洛赫 - 譯註)。

電子遊戲的吸引力和歷史性的理解綜合了公眾對「偉人」(Great Man)歷史中的人類主體所賦予的綜合性視野和宏觀歷史引入(macrohistorical import),以及富有質感的細節和微觀史的特徵 [25]。而正是這種微觀史式的細節,再加上游戲玩家的完美主義傾向,即擊敗所有關卡、解開所有秘密的動力,影響了公眾對納粹德國以及許多其他公眾感興趣的領域(例如美國內戰)的參與。

電子遊戲的機制、架空歷史的細節和流行歷史的迷戀相互加強。公眾對這些主題的喜愛,以及公眾對理解軍裝的細枝末節、戰俘營的暴行以及歷史上英雄和惡人的私密細節的渴望,都可能在戀物化(fetishization)的邊緣徘徊。當然,這也是通過電子遊戲、電影和通俗歷史中的微觀歷史細節來滿足公眾對聳人聽聞歷史話題的興趣的一個潛在結果。一個人對納粹德國國防軍或邦聯軍隊的日常生活史(Alltagsgeschichte)的密切關注可能會轉化為誤導性的欽佩,然後演變成試圖將個人和整個機構與他們所服務的政權分開,無論是通過「清白的」國防軍的神話,即其士兵沒有被黨衛軍和納粹政治領導人的罪行所玷汙,還是通過「敗局命定論」(Confederate Lost Cause),即士兵為抽象的美德而光榮戰鬥。事實上,關於這些神話的公開對話有助於確定20世紀80年代西德關於納粹時代的意義和記憶歷史學家之爭(Historikerstreit),以及美國正在進行的對邦聯象徵和記憶的清算。

當歷史在兩小時的劇本中或在電子遊戲的十個關卡中被呈現時,歷史毫不意外地被扁平化(flattened),被過濾了(filtered)。就像專業的歷史學家一樣,遊戲設計師必須決定應該囊括或忽視哪些話題和觀點。

《德軍總部》中幾乎完全沒有平民,這讓我印象深刻;在這個二元世界中,人們要麼是武裝黨,要麼是抵抗軍 [28](注:渲染更多的人物和更復雜的世界所需要的時間和資源(金錢、處理能力、系統內存等)也會對更準確地表述過去造成不利影響)。德國人就是納粹,就是黨衛軍士兵,這種等價關係證明了他們作為虛擬暴力的目標的簡單角色的合理性。官僚和唯唯諾諾的平庸之惡(banal evil)無處可尋,只有戲劇化的,同時吸引和排斥的惡。即使遊戲提出了一個有趣的觀點,即被征服的美國容易受到納粹意識形態的影響,那也是因為納粹美國被人格化為身穿三K黨袍的成員和B.J.賣國的父親這種庸俗種族主義者,這種架空的歷史傳奇劇掩蓋了歷史現實的複雜性:美國既是打敗法西斯主義的正義力量之一,同時也充斥著自己的種族主義和偏見,無論在20世紀40年代的真實世界、60年代的架空歷史,還是在我們自己的2021年,這種狀態都成立。

這種扁平化和過濾也適用於電子遊戲中的觀點和再現。儘管流行文化不是鐵板一塊,儘管流行娛樂的創造者來自於越來越多樣化的背景,但文化文本往往延續了主導群體的觀點。歷史電子遊戲所表現的人物和經歷往往是白人、男性、異性戀、順性別者(cisgendered)和身體健康的,而不同背景或認同的人物則遵守刻板印象,被貶為象徵性的或支持性的「非玩家角色」(NPC 即,他們是情節的一部分,但並不由玩家控制)[注30:儘管遊戲消費者中存在著真正的多樣性:46%的遊戲者被認為是女性,且有很大一部分人有身體殘疾]。在《德軍總部》系列中,B.J.與歐洲和前美國的抵抗組織成員建立了聯繫,後者主要由非裔美國人組成,他們在被納粹與三K黨的同盟的奴役下,組織起來對抗納粹的佔領。其中一個小組由格蕾絲·沃克(Grace Walker)領導,她是一位非裔美國婦女,她的政治和審美立場使她加入了黑人權力運動。格蕾絲是一個強有力的角色,她被描繪成具有真正的同情心和複雜性,但作為一個NPC,她只能在任務間與B.J.互動,扮演一個輔助性角色。

圖6:抵抗組織成員格蕾絲·沃克《德軍總部II:新巨像》(Bethesda Softworks, 2017)。

B.J.是一個具有真誠反納粹精神的敏感靈魂,是一個值得同情的英雄,但最終還是歸結為靠這個果敢的、白人的、德州的、異性戀的男人把這個國家(及其受苦的少數群體)從納粹的佔領和合作中解放出來。B.J.的身份和歷史主體性使他成為了迎合全球市場的流行文化娛樂產品的一個令人舒適的、通用化的英雄。這種特徵滿足並且延續了個體的能動性以及主導群體的視角和經驗(通常在軍事和政治/外交史學中得到體現),而對結構性力量、基層運動和少數群體行動者的關注(即社會和文化歷史的內容)則被淡化或忽略。

在電子遊戲歷史的宏觀層面的掃視和微觀層面的細節中(就像在很多流行的對歷史的處理中)失去的是分析的細觀層面(mesolevel),在處理納粹德國的例子中,我們往往會丟掉那些使國家社會主義烏托邦變得可能的機構、社會類屬和經濟進程,它們讓自身成為日常生活的一部分,並使其被德國平民有意和無意地支持。

此外,儘管遊戲者的自由和迴旋的餘地為一種歷史觀提供了信息,即把歷史中起作用的主體(historical agency)置於結構性因素之上,但電子遊戲的實際設計也只是一種有約束的自由。無論製作團隊設計的關卡空間有多大,它們都是有限的(finite)。

在《德軍總部》等情節驅動的遊戲中,玩家探索環境和塑造敘事的能力必然受到限制[注31:在這一點上,Adam Chapman指出,這類遊戲中空間和情節的線性排列「最接近於歷史書或主流歷史電影的敘事結構]。因此,敘事驅動的電子遊戲很少探索歷史研究中最基本的概念之一——偶然性(contingency),儘管它對於架空歷史的產生不可或缺[注32:策略遊戲在其結構主義/物質主義的框架內,通常更有效地捲入了歷史的偶然性]。最後,電子遊戲和架空歷史都以娛樂之名,深入探討微小的細節(「它是怎樣的?」)和政權下的生活機制(「它是如何發生(happen)的?」)。像大多數對過去的流行處理一樣,《德軍總部》遊戲對激發專業的歷史實踐的問題不感興趣:它為什麼會產生(occur)?以及為什麼它意義重大(significant)?

這是因為,正如加夫列爾·羅森菲爾德(Gavriel Rosenfeld)所指出的,架空歷史比他們所人為構想的過去更能告訴我們其當代的情況[33]。因此,歷史學家應更少以編輯批評(editors critiquing)或事實核實(fact- checking)來看待電子遊戲中的歷史,而更多應像文化史學家那樣,尋求對我們當前的歷史心態(mentalité)的洞察。在過去的十幾年裡,民粹民族主義在全球範圍內激增,這也是《德軍總部》遊戲跨國種族主義和白人至上主義主題的基礎,尤其表現在2017年的《新巨像》中。雖然遊戲的目標是殺死納粹,但其情節和設定迫使玩家努力應對令人不安的可能,即納粹不是虛構的超級惡棍,而在我們之中[34]。

《德軍總部》當然已捲入了當代政治,但不是以一種使第三帝國成為更嚴肅討論的肅穆話題的方式。2017年夏,MachineGames(一家瑞典制作室)和Bethesda Softworks(一家美國發行商)對《新巨像》進行了最後的潤色,併為2017年秋季的發行進行了預熱。2017年8月,在弗吉尼亞州夏洛茨維爾舉行的「團結右翼」的集會上,示威者舉著納粹德國的旗幟,復活了納粹和三K黨的火炬遊行做法,納粹和三K黨在美國街頭結盟的想法從架空歷史而轉變為令人恐懼的現實[35]。作為回應,《德軍總部》的官方推特賬戶在10月為《新巨像》發佈了一個簡短的廣告視頻,其中描述了虛擬的納粹士兵在勝利日在羅斯威爾的街道上游行,並在推特上寫道:「讓美國再次沒有納粹(Nazi-Free Again)#NoMoreNazis #Wolf2」[36]。

此時,作為《德軍總部》系列以及所有以納粹為主角的第一人稱射擊遊戲的核心,之前毫無爭議的預設因與當前事件的捲入而變得扭曲。雖然大多數人對營銷活動報之一笑,但也有人將唐納德·特朗普總統的「讓美國再次偉大」口號的套用解釋為試圖將特朗普的支持者等同於納粹分子 [37]。一位推特用戶批評了 「歇斯底里的左派權力幻想」,然後建議遊戲的創作者「Go fuckyourselfs [sic]」,而另一位用戶指責貝塞斯達與「SJWs」(「社會正義戰士」social justice warroirs,一種對進步社會政治的輕蔑諷刺)和「ANTIFA」(原文大寫)合作[38]。 調皮的歷史學家可能會注意到,打擊納粹也許是反法西斯的主要歷史特徵,但當然,這場爭吵是關於當代美國政治的框架,而非第三帝國。

這就是電子遊戲對於歷史理解的一個重要方面。因為公眾經常通過電子遊戲(以及電視節目、社交媒體上的梗memes、Twitter、Reddit 和 Facebook 上展開的討論)來接觸歷史,而且當代文化產品被捲入了決定我們時代的政治化網絡的辯論中,所以當公眾在出版物和課堂上接觸到納粹德國、美國內戰或托勒密埃及這個話題時,它總是已被政治化了。

電子遊戲對歷史過去的參考,被以前的流行再現所過濾,並通過當代的關切折射出來,用中世紀學者丹尼爾·克萊恩(Daniel Kline)的話說,使它們成為「文化的重寫本(cultural palimpsests,重寫品是從卷軸或書本上刮掉或洗掉文本的原稿頁面,以便該頁面可以重新用於其他文檔 - 譯註),多層的跨時代人造物(transtemporal artifacts)[39]。」 在新納粹和白人民族主義者的隊伍中,對納粹跨歷史的邪惡沒有什麼爭議,但誰在此時此刻「像納粹般行動」是很多人所爭議的主題。殺死納粹的電子遊戲是否相當於揍了白人民族主義者理查德-斯賓塞正義的一拳?或者它是一個政治正確的,試圖證明其「清醒」憑證的文化工業的產品?專業歷史學家並不應忽略這種爭論並將其看作對過去的無意義誤讀,而認為他們在檔案館和通過出版作品才是做「真正的」歷史。相反,它們塑造了專業歷史學家所參與的對過去的集體記憶。

電子遊戲是數字化歷史和公共歷史的形式,並不由專業歷史學家創造(儘管我們可能會單獨或共同考慮如何在開發桌上爭取一席之地),而是在此之前就塑造了公眾的理解,並經常取代了我們的輸入[40:許多歷史電子遊戲的開發者都聘請專業歷史學家作為臨時顧問]。如果我們批判電子遊戲將娛樂和美學置於分析和意義之上,我們就會忽視一種創造關於過去的公共知識方面的一種重要媒介,並延續(嚴肅)工作和(幼稚)遊玩之間的錯誤劃分[41]。

注41:例如,參見《守望者》(HBO,2019年)和《惡魔之地》(HBO,2020)等電影娛樂作品如何通過幻想、架空歷史以及超級英雄漫畫和恐怖類型的慣例,嬉戲式地參與20世紀美國種族關係這一致命的嚴肅話題。

並非所有的歷史學家都必須是遊戲玩家(玩《德軍總部》是我自本科以來第一次長時間接觸電子遊戲),但我們應該把熟悉電子遊戲中的歷史作為了解我們領域的盡職調查的一部分。引用歷史遊戲理論家亞當·查普曼(Adam Chapman)的話說,「遊戲應被視為更廣泛、更豐富的跨媒體史學的一部分,它們既依賴於也貢獻於此。[42]」 最近在《美國曆史評論》上出現的電子遊戲評論是這方面的一個可喜進展。就像電影和博物館展覽的評論一樣,它們將幫助歷史學家更準確地理解歷史可能採取的形式,以及公眾在學術專著或期刊文章之外消費歷史的無數方式。這種關注不僅有助於我們理解特定背景下(例如納粹德國)對歷史的處理(treatment of history),也有助於我們理解歷史是如何被更廣泛地遊戲化(gamified)。

歷史類電子遊戲是一種「深度遊戲」(deep play)的形式。它們對微小歷史細節的關注(無論是現實主義還是架空歷史的),以及它們常隱含的對歷史學術辯論的整合,(共同給玩家)提供了一種關於過去的真實知識,哪怕是未經審視的知識。它們也是格爾茨意義(Geertzian)上的深度遊戲。圍繞遊玩的文化實踐和社交網絡讓我們有機會洞察現代歷史想象和當下文化的運作方式[43]。

這種遊戲通常是深度的,但缺乏廣度,其歷史經驗的和分析的整體範疇落入俗套。以納粹德國為中心的第一人稱射擊遊戲的類型慣例和敘事的主題意味著玩家要深度地參與到該政權的軍事歷史、其強制性的暴力、對美學,宣傳,及其物質文化的痴迷中。但性別、階級關係、經濟或普通德國人如何成為(或不成為)納粹則很少受到關注。因此,《德軍總部》的玩家幾乎沒有接觸到納粹社會中的廣大民眾,包括平民、婦女和非雅利安人,而當他們碰到時,所描繪的方式往往也是表面和充滿刻板印象的。大眾市場的電子遊戲,按照當前的設計,在很大程度上並不適合探索這些歷史經驗的領域,因此,遊戲大眾很少考慮歷史時代「宏大圖景」的視角和電子遊戲提供的微觀細節間的中間領域(intermediary space)[44]。

注44:一些具有更明確教學目標的遊戲試圖填補這一空白,儘管玩遊戲的大眾不太可能遇到它們,除非它們被指定為課堂經驗的一部分。國家大屠殺中心和博物館(英國)開發了一個基於應用程序的遊戲《旅程》,向小學低年級學生講授納粹上臺後德國反猶太主義的崛起。查爾斯大學(捷克)和捷克科學院共同製作的《Attentat 1942》提供了一個多重的視角,介紹了在布拉格刺殺萊因哈德·海德里希之後,納粹佔領的捷克領土上的鎮壓情形。這個遊戲使用了檔案文獻,並受益於訓練有素的歷史學家的投入,與專業實踐聯手創造了一個虛擬世界。關於Attentat 1942的創建和發展,見 Vít Šisler, “Critical War Game Development: Lessons Learned from Attentat 1942,” in Hammond and Pötzsch, War Games, 201–22.

然而,對過往歷史的遊玩也讓我印象深刻,我發現作為教師和歷史知識的生產者,我們可以從遊戲化的歷史中學到很多。當我通過電子遊戲瀏覽歷史時,我體驗到了探索,扮演歷史角色的實驗和自我發現的興奮,並感覺到在幾周內,歷史不再是工作而是遊戲。專業職責和實踐使我們把「嚴肅的」專業化歷史與更追求玩樂的遊戲,舊時重現(reenactment)和角色扮演區分開。我們對過往的關注導致我們忽視了這一點:大眾渴望以個人化的經歷瞭解歷史,無論是視聽的、動覺的或其他方式。

作為教師,我們不能落入這樣的思維陷阱,即認為我們可以用新技術入侵學生的大腦,然後——看!——使歷史變得與之相關。迎合「教育類娛樂軟件」(edutainment)不是答案[45]。我們的學生足夠聰明,能夠辨認出不真誠的東西,並且許多專業歷史學家無論如何都會拒絕。我們的任務不是將嚴肅的歷史工作與輕佻的歷史游玩分開;我們的任務是探索深度遊戲(deep play)的潛力,同時鼓勵批判性的思考和能激發廣度遊戲(broad play)分析工具。

我們如何構建一個以遊戲為導向的歷史課堂?在我關於納粹德國的課程中,我想象一個對正義的復仇者 B.J.Blazkowicz 感興趣的學生與另一個從自由鬥士格蕾絲·沃克的角度(在B.J.1961年到達紐約之前)改寫遊戲的學生互換角色。在一個角落裡,一群學生為一本漫畫書創作了一個故事板,該漫畫書描述了1960年的柏林(在2014年的《新秩序》中被按照第三帝國的房屋建築師Albert Speer 的想象重塑為世界首都日耳曼尼亞)以前未被再現的平民居住者的日常生活。在走廊上,一群學生在他們的平板和筆記本電腦上協作,研究和錄製分析性的評論,以及對第三帝國的流行文化描繪的巨大儲藏的「遊玩過程」視頻,並上傳到油管,供他們的同伴和大眾消費。每個小組定期互相分享他們的歷史創作,允許對風格和內容、情節點和歷史準確度進行評論。當學生通過第一人稱化身之眼探索歷史並與虛擬歷史世界互動時,他們通過經驗積累知識,並與他人和世界分享他們的創作。

認識到歷史式遊玩的潛力,讓我們加入到樂趣中來吧。

[2] Jonathan Shieber, “Video Game Revenue Tops $43 Billion in 2018, an 18% Jump from 2017”,TechCrunch, January 22, 2019

[3] 這種自我民族誌式的研究並不意味著電子遊戲缺乏嚴肅分析。近幾十年來,跨學科的遊戲研究領域已出現,將電子遊戲理論化為學術術語,以類似於電影和媒介研究的方式分析形式和內容。見 Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith, and Susana Pajares Tosca, Understanding Video Games: The Essential Introduction, 2nd ed. (New York, 2013); 學術期刊 Game Studies 以及 Games and Culture; 還有 MIT Press 的遊戲研究的系列書籍。一個子領域,即歷史遊戲研究,以非常學術性的方式研究了電子遊戲中歷史所呈現的認識論和歷史學意義。見 Adam Chapman, Digital Games as History: How Videogames Represent the Past and Offer Access to Historical Practice (New York, 2016); Matthew Wilhelm Kapell and Andrew B. R. Elliott, eds., Playing with the Past: Digital Games and the Simulation of History (New York, 2013); Daniel T. Kline, ed., Digital Gaming Reimagines the Middle Ages (New York, 2014); Alexander von Lünen, Katherine J. Lewis, Benjamin Litherland, and Pat Cullum, eds., Historia Ludens: The Playing Historian (New York, 2020); and William Uricchio, “Simulation, History and Computer Games,” in Handbook of Computer Game Studies, ed. Joost Raessens and Jeffrey H. Goldstein (Cambridge, MA, 2005), 327–38.)

[5] Nicole Lee, "Shooting the Arabs: How Video Games Perpetuate Muslim Stereotypes",Engadget, March 24, 2016; Tyler Wilde, "Call of Duty: Modern Warfare Angers Russians Who Call It'Propaganda'",PC Gamer, October 29, 2019,.

[6] Gavriel Rosenfeld, Hi Hitler! How the Nazi Past Is Being Normalized in Contemporary Culture (New York, 2015), chap. 1. [7] Wolfenstein: The New Order appeared in 2014 and Wolfenstein II: The New Colossus in 2017.

[8] Eric Bradner, "Jeb Bush: 'Hell Yeah' I'd Kill Baby Hitler",CNN,November,9,2015; German Lopez, "The Debate over Punching White Nationalist Rich- ard Spencer in the Face, Explained",Vox, January 26, 2017.

[9] Gavriel Rosenfeld, The World Hitler Never Made: Alternate History and the Memory of Nazism (New York, 2005), 392–93.

[12] Jeremy Saucier 指出了電影和電子遊戲之間的界限的滲透性以及它們的相互影響。見Jeremy K. Saucier, “Playing the Past: The Video Game Simulation as Recent American History,” in Doing Recent History: On Privacy, Copyright, Video Games, Institutional Review Boards, Activist Scholarship, and History That Talks Back, ed. Claire Bond Potter and Renee C. Romano (Athens, GA, 2012), 220–46.)

[13] Gavriel Rosenfeld, “Whither ‘What If’ History?,” History and Theory 53, no. 3 (October 2014): 451–67, here 456. [14] For debates on counterfactual history, see Rosenfeld, “Whither ‘What If’ History?”; Richard Evans, Altered Pasts: Counterfactuals in History (Waltham, MA, 2013); Niall Ferguson, Virtual History: Alter- natives and Counterfactuals (London, 1997); Martin Bunzl, “Counterfactual History: A User’s Guide,” American Historical Review 109, no. 3 (2004): 845–58; Jeremy Black, What If? Counterfactualism and the Problem of History (London, 2008); and Cass R. Sunstein, “Historical Explanations Always Involve Counterfactual History,” Journal of the Philosophy of History 10, no. 3 (2016): 433–40.

[16] On such whitewashing, see Adam Chapman and Jonas Linderoth, “Exploring the Limits of Play: A Case Study of Representations of Nazism in Games,” in The Dark Side of Game Play: Controversial Issues in Playful Environments, ed. Torill Elvira Mortensen, Jonas Linderoth, and Ashley M. L. Brown (New York, 2015), 137–53.

[17] Bethesda Softworks, “Wolfenstein II—‘Trust in Brother,’” August 9, 2017, YouTube video, 1:53. Other clips show a gameshow called “German . . . or Else!” and a Nazified superhero cartoon, “Blitzmensch.”

[18] The urtext on the relationship between culture, capitalism, and fascism is Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Dialectic of Enlightenment, trans. Edmund Jephcott (Stanford, CA, 2002). First pub- lished 1947.

[19] Jan T. Gross, Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland (Princeton, NJ, 2001).

[20] Jonathan Wiesen, “American Lynching in the Nazi Imagination: Race and Extra-Legal Violence in 1930s Germany,” German History 36, no. 1 (2018): 38–59; James Q. Whitman, Hitler’s American Model: The United States and the Making of Nazi Race Law (Princeton, NJ, 2017).

[22] 關於大屠殺的再現和遊戲設計者對其緘默不語的爭議,在歷史遊戲研究領域引起了重大討論。見 Chris Kempshall, “Modern Warfare: Call of Duty, Battlefield, and the World Wars 《現代戰爭:決勝時刻》,《戰地》和世界大戰 ,” in Lünen et al., Historia Ludens, 255–66; Eugen Pfister, “‘Man spielt nicht mit Hakenkreuzen!’ Imaginations of the Holocaust and Crimes against Humanity during World War II in Digital Games 數字遊戲中關於二戰期間的大屠殺和反人類罪行的想象 ,” in Lünen et al., Historia Ludens, 267–84; Adam Chapman, “Playing the Historical Fantastic: Zombies, Mecha-Nazis and Making Meaning about the Past through Metaphor, 遊玩歷史的幻想:殭屍,機甲納粹,通過隱喻解讀過去”in War Games: Memory, Militarism and the Subject of Play, ed. Philip Ham- mond and Holger Pötzsch (New York, 2020), 91–110; and Chapman and Linderoth, “Exploring the Limits of Play.”

[23] 關於德國女性作為納粹犯罪者的行動和看法,見 Shelly Marie Cline, “Women at Work: SS Aufseherinnen and the Gendered Perpetration of the Holocaust” (PhD diss., University of Kansas, 2014); Wendy Lower, Hitler's Furies: German Women in the Nazi Killing Fields (Boston, 2013).)

[24] See Chapman, Digital Games as History, chap. 8; Andrew B. R. Elliott and Matthew Wilhelm Kapell, “Introduction: To Build a Past That Will ‘Stand the Test of Time’— Discovering Historical Facts, Assembling Historical Narratives,” in Kapell and Elliott, Playing with the Past, 1–29; Tom Apperley, “Counterfactual Communities: Strategy Games, Paratexts and the Player’s Experience of History”,Open Library of the Humanities 4, no. 1 (2018): 1–22.

[25] Jill Lepore, “Historians Who Love Too Much: Reflections on Microhistory and Biography,” Journal of American History 88, no. 1 (2001): 129–44.

[26] Primo Levi, The Drowned and the Saved, trans. Raymond Rosenthal (1986; repr., New York, 2017), 25–56. [27] Christopher Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Po- land (New York, 1992).

[29] Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963; repr., New York, 2006).

[30] Mark Saltzman, “Video Games: More Women Play Now Than Teen Boys Do, Millennials and Boomers Play, Too”,USA Today, June 11, 2019.

[31] Chapman, Digital Games as History, 102.

[33] Rosenfeld, “Whither 'What If'History?” 462–63.

[34] 探討這一主題的藝術作品可以追溯到戰後不久的年代。例如,見1946年的電影Die Mörder sind unter uns(在美國發行為Murderers Among Us),由Wolfgang Staudte導演。

[35] Edna Friedberg, “Why They Parade by Torchlight”,Atlantic, August 21, 2017,tic.com/politics/archive/2017/08/why-they-parade-by-torchlight/537459/. [36] Wolfenstein (@Wolfenstein), “Make America Nazi-Free Again,” Twitter, October 5, 2017, 6:00 p.m.

[37] 正如《華盛頓郵報》記者Cleve Wootsen Jr.所說,「批評者並不完全認為納粹是好的正派之人,但他們說,在套用總統的標語時,這家電子遊戲公司正在悄悄地將特朗普的支持者等同於納粹。」 Cleve Wootson Jr., “Even a Video Game’s ‘Make Ameri- ca Nazi-Free Again’ Slogan Ticked Some People Off,” Washington Post, October 7, 2017.

[38] Tweets cited in William Hughes, “Nazi-Killing Video Game Adopts Controversial Anti-Nazi Marketing Stance”,A.V. Club, October 5, 2017. Other, more extreme comments expressly rejected the “social justice warrior” messaging of the game in favor of neo-Nazi and white supremacist sentiments. For a more in-depth rundown of social media reaction to this advertisement (which first appeared online in June 2017, before the August 2017 Unite the Right rally), see Adi Robertson, “Watching Internet Nazis Get Mad at Wolfenstein II Is Sadder than the Game’s Actual Dystopia”,Verge, June 12, 2017.

[39] Daniel T. Kline, “Introduction: ‘All Your History Are Belong to Us’; Digital Gaming Re-imagines the Middle Ages,” in Kline, Digital Gaming Re-imagines the Middle Ages, 1–14, here 10.

[40] See, e.g., Matthew Barakat, “Founding Fathers Featured in New Video Game,” Boston Globe, November 2, 2012.

[42] Chapman, Digital Games as History, 277.

[43] Clifford Geertz, “Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight,” Daedalus 134, no. 4 (Fall 2005): 56–86. First published 1972.

[45] Kevin Kee, ed., Pastplay: Teaching and Learning History with Technology (Ann Arbor, MI, 2014).

譯後記

我很喜歡這篇文章的題目,以及其作為我逃脫的本行(歷史學)的主題,所以當可能是國內最棒的數字人文的學術公眾小組零壹 Lab 向我推薦這篇文章時,我就決定要將其翻譯出來。

比起具體的電子遊戲,我更想談談這個題目:「深度遊戲」(Deep Play)。

文章所引用的深度遊戲的說法是來自文化人類學家克利福德·格爾茨(Clifford Geertz)的一篇文章《深層遊戲:關於巴厘島鬥雞的記述》,中文收錄為其《文化的解釋》一書最後一篇。

我認為這篇有關於《德軍總部》和納粹遊戲的民族誌式的歷史寫作與格爾茨的文章形成了一種有趣的鏡像關係:在這篇文章中,電子遊戲就如同鬥雞。

就像格爾茨所說的,對那些外來的「精英」來說,「鬥雞被視做『原始的』、『倒退的』、『不進步的』,通常是與一個有雄心的民族不相稱。如同對待其他那些令人尷尬的事物,諸如抽鴉片、乞討、裸胸等一樣,他們相當無系統地試圖阻止。」

在文章的開頭,本文作者談論自己在遊戲內外的經歷,就如同格爾茨談到自己剛到巴厘島的體會,而雖然一開始被無視,冷遇,但格爾茨願意深入像鬥雞這樣的「被鄙視的」群體和活動,並且被警察發現而跟隨村民一同逃跑。這讓他獲得了一種真正的接納的,一種身在社區之中(in)的,是直覺理解農夫心態(peasant mentality)的內在視角,這是那些未經歷這些的人類學家所沒有的。而這就對應著本文中作者倡導的態度,以及所提及的心態史的考察,對於公眾的歷史理解的把握和塑造。

深度遊戲的意義在格爾茨的文章中有三層含義。

首先深度遊戲這概念來自於邊沁的經濟學概念,指的是「賭注過高」的賭博遊戲,從邊沁的功利主義出發,這類遊戲完全是無理性,難以理解的,因為這種無法負擔的賭博遊戲,贏錢所帶來的的邊際效用明顯少於輸錢的邊際效用,為雙方帶來的是痛苦而非快樂。

但對巴釐人來說,其深度不在於經濟學的考量,而應看作巴塔耶意義上的神聖、耗費式的行為。格爾茨將其描繪為「一種道德意義的象徵,尊嚴,地位,意義的獲得」,一種「榮譽的決鬥,而非愚蠢的,一部賭博機器的機械運作」。這和錢的關係絕非一種理性的算計,「使得巴釐人的鬥雞變得深刻的並不是錢本身,而是金錢所導致的後果」,巴釐人與其說投入錢,不如說是「以其公雞為媒介間接地,隱喻性地投入了一個人的公開的自我」,這應該在獲得生命的「意義」而非「經濟代價」的視角下理解。這其實是一個日常生活場景中由被控制的,緘默的,儀式性的但卻所有人深切感知的自身的互動所構成的複雜的張力場域。在這個意義上,如果我們只是將投入於遊戲的人或者是遊戲全部看作是一種不理智,無意義的行為,那或許會錯失很多深層的理解。(當然,對於巴厘島人也有推崇和鄙視的不同類和心態的鬥雞者和賭博者)

或許在這點上與《德軍總部》的英雄 BJ 某種意義上可以有趣地對應的是,格爾茨也提到了巴厘島的一個文化英雄,一位在與鄰國王子的鬥雞中離開,全家被殺害而最終復仇成功的王子,「巴釐人從搏鬥的公雞身上不僅看到了他們自身,看到他們的社會秩序、抽象的憎惡、男子氣慨和惡魔般的力量,他們也看到地位力量的原型,即傲慢的、堅定的、執著於名譽的玩真火的人——剎帝利王子。」

而最後一個層次「深度遊戲」,或許在格爾茨論文的結尾處可以窺見其更深的關切,就如同海登·懷特試圖在打開史學和歷史哲學間的界面,格爾茨也脫離了將鬥雞視作單純的活動,而將其之於巴厘島看作為如同《麥克白》一般的文本,這不僅關涉於教育(「對巴釐人來說,出現在鬥雞現場和投身於鬥雞是一種情感教育」),而且涉及到一種群體的範式「鬥雞就是這樣一種使各類日常生活經歷得以聚集的事物……鬥雞實施並由此創造出比典型的或普遍的更好的,可以稱為範式的人類事物」,我們應該把這種「深度遊戲」當做藝術之於社會生活的存在和運作,而這也是本文作者所指出的,當今歷史學者應深入思索甚至參與遊戲製作的緣由:

一次又一次上演的、迄今沒有終止的鬥雞遊戲使得巴釐人能夠看到他自身的主體性的一個維度,正如我們在一遍又一遍閱讀《麥克白》時所能看到的。當他以一個雞的主人和賭博者的主動眼光觀看一場又一場搏鬥時,他逐漸地熟悉了這種遊戲並瞭解它對自己所講的內容,正像絃樂四重奏的專注的聽眾或全神貫注的靜物觀察者一樣,他們以一種對自己開放自身主體性的方式慢慢地熟悉了它們。…… 如果我們因過多地閱讀狄更斯而把自己看做米考伯的同類,那麼對巴釐人而言,同樣也因過多地參與鬥雞而使他們自己認同於雄雞。藝術給所經歷的事件著色,用的是它們投射進去的光,而不是任何它們可能具有的物質外表,藝術正是以這樣一種方式,在社會生活中發揮作為藝術的作用的。

葉梓濤

落日間

本文翻譯發佈感謝友鏈零壹Lab的凱然和陳靜老師的支持,歡迎大家查看零壹Lab在過去的五年多在數字人文領域的工作和實踐(五週年:被偷走的2021與偷不走的零壹)。

E34 未來之記憶:克里斯馬克的影像-遊戲媒介實踐

André Habib 當我們和克里斯·馬克玩歷史遊戲時,我們在玩什麼?(2006)

Shuen-shing Lee 我輸故我思:按鈕炫目的戰爭中對沉思的一次追尋(2003)

Paul Virilio 愛與運氣的遊戲 The Game of Love and Chance (1995)

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

落日間是一座有關「何為遊戲」與「遊戲何為」的迷宮

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間