國家統計局數據顯示,我國生育率已連續多年跌破警戒線,越來越多的90後、00後對生育避而不談。年輕人嘴上說著“不婚不育保平安”,背後卻是對現實的無奈妥協。他們究竟在對抗什麼?今天,我們用數據、故事和真相,撕開生育率暴跌背後的傷疤。

一、經濟大山:生一個孩子,等於背上百萬債務

“月薪1萬5,房貸佔1萬,孩子奶粉錢都擠不出來”,這是許多一線城市年輕人的真實寫照。

- 房價與教育捆綁:學區房價格高企,一線城市一套“老破小”學區房動輒千萬,掏空六個錢包已是常態。

- 教育軍備競賽:從早教班到興趣班,一個孩子年均教育支出超家庭收入的34%,家長被迫為“起跑線焦慮”買單。

- 隱形成本暴擊:生育導致女性職場中斷,收入銳減甚至失業,家庭抗風險能力直線下降。

年輕人自嘲“窮得只配養活自己”,生育從“天倫之樂”變成“負債黑洞”。

二、職場與家庭的終極博弈:誰為媽媽的困境買單?

“懷孕即失業”“哺乳期被邊緣化”的案例屢見不鮮。一位互聯網大廠女員工坦言:“升職窗口期就幾年,生孩子等於親手砸了飯碗”。

- 職場歧視:女性因生育被降薪、調崗甚至辭退,企業“隱形天花板”難以突破。

- 托育缺位:0-3歲托育機構覆蓋率不足5%,雙職工家庭陷入“無人帶娃”的絕望。

- 喪偶式育兒:男性育兒參與度低,女性被迫成為“全能戰士”,身心俱疲。

81.4%的受訪者直言,經濟壓力是生育的最大障礙;37.1%的年輕人因無人帶娃放棄二胎。

三、價值觀革命:年輕人正在重新定義“人生意義”

老一輩的“傳宗接代”觀念,在年輕人眼中已淪為“道德綁架”。

- 自我意識覺醒:90後更追求個人價值,“為孩子活一輩子”不再是人生必選項。

- 婚姻信任危機:離婚率攀升、婚姻法對女性不友好,讓年輕人對“捆綁式生育”望而卻步。

- 環境焦慮加劇:氣候變化、資源緊張,部分人認為“不生育是對下一代負責”。

當社會把生育當作義務,又有誰真正尊重個體選擇?

四、破局之道:年輕人需要怎樣的支持?

提高生育率不能靠口號,必須直面痛點:

1. 經濟減負:降低房價、提供生育補貼(如三孩家庭房貸利率優惠)、擴大免費教育覆蓋範圍。

2. 職場保障:強制男性育兒假、打擊生育歧視、推廣彈性工作制。

3. 社會託底:建設普惠性托育機構、完善社區互助育兒體系。

4. 觀念革新:摒棄“不生孩子即自私”的偏見,承認多元人生選擇的合理性。

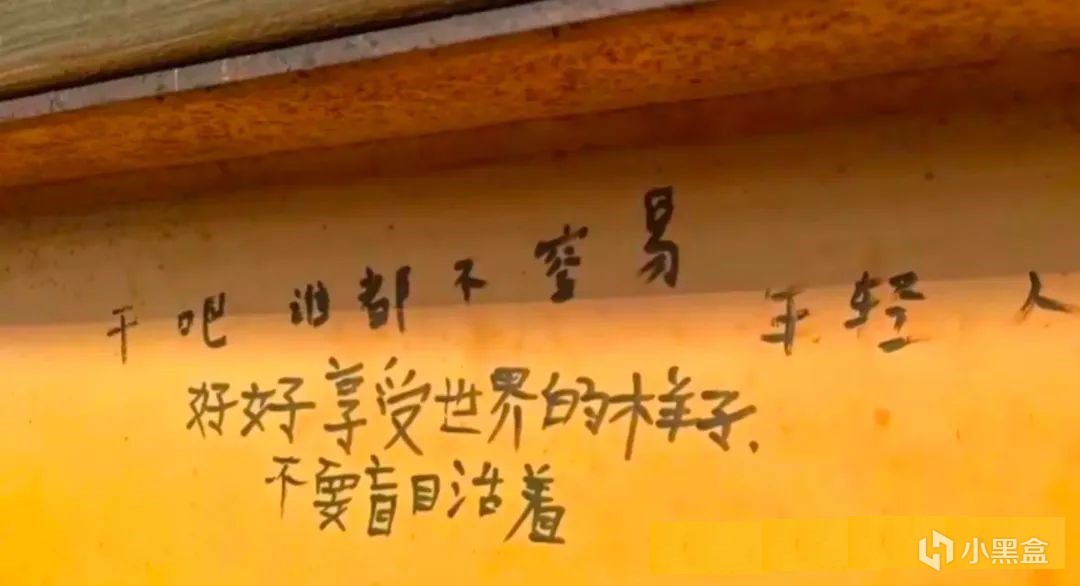

年輕人不生孩子,不是叛逆,更不是自私,而是對現實困境的清醒認知。當“生得起、養得好”成為奢望,沉默的拒絕已是他們最後的體面。與其指責年輕人“不願負責”,不如問問社會:我們能為他們扛起多少責任?

生育是權利,不是工具。讓年輕人敢生、願生,需要的不是道德綁架,而是一個更有溫度的時代。