《星际拓荒》利用反复循环的末日世界和独具一格的宏大奇景,让玩家获得前所未有的震撼。游戏中时时刻刻所表达的高度的“内在一致性”,印证了以“metanarrative”为核心的宏大叙事论,玩家最终也和哈贝马斯和马克思所希望的那样,通过自身的行动改变了整个文明乃至宇宙的历史。

本文从我的视频改编而来,大家可以去给视频一键三连。

文章包含可能会构成剧透的内容,请谨慎阅读

一个新的流行热词正在网络上引发讨论:电子阳痿。

2022年的Xbox发布会上,贝塞斯达的《星空》作为压轴作品公布。它有庞大的世界观、复杂的深度定制系统和“超过1000颗可探索星球”。贝塞斯达的总监陶德在台上带着一如既往的自信进行演讲,强调他们所创建宇宙的宏伟。但玩家似乎并不买账。

陶德和他的1000+颗星星

在新的主机世代来临之时,越来越多的玩家对外表各异却内核相同的电子游戏失去了兴趣。它们的故事发生在不同维度不同背景的舞台上,但玩法正在逐渐趋同——它们都有一个主线任务、一些支线任务、一些随机事件、一张布满问号的大地图、一套成长系统、一个新游戏+的奖杯、和一个Roguelite风格的DLC。这是在PS3世代末期随着游戏工业的成熟而建立的开发体系,这套模式已经如此成熟,没有开发商试图去打破,即便玩家对它们的兴致早已奄奄一息。

我也不知道究竟是哪个聪明绝顶的人想出来新游戏+奖杯这种东西的

随着PS3最后一款大作《最后生还者》的成功,PlayStation提出了一系列游戏影视化的战略,旗下的第一方工作室开始试图用影视作品的演出方式让玩家感受到游戏的庄重和史诗感,用一系列纷繁复杂的奖杯拉长着成就导向性玩家的游戏时长,以此去宣扬它们旗下游戏的“伟大”。

陶德想创建庞大的宇宙,在他之前,《无人深空》也试图达到这一点,它的开发商在宣传片上展示令人难以想象的天文数字,宣称这是在游戏中人类所能探索的星球的总和。在它之后,《荒野大镖客2》试图让玩家沉浸在巨大的拥有真实历史背景的地图之中,《最后生还者2》试图接触游戏引擎的上限,展现人物动作栈表现上的无限可能。在他们的背后,是开发者们投入的巨大资金和巨量的密集劳动的血汗。

这种对“伟大的作品”的追求逐渐变成了对“巨大工作量”的怪异崇拜,成为一种奇特却又合理的路径依赖。

游戏业界逐渐开始以”堆料“为卖点,造就了荒野大镖客2和最后生还者2这两个投入巨量开发的大作

《星际拓荒》的出现,打破了这个怪异的循环,它试图不以取悦游戏业界的形式来获得玩家的认可,在2019年发布正式版之后,人们深深沉浸于这个游戏所创建的宇宙之中,又感叹于这个游戏之于电子游戏世界的孤立。

在它之前,没有与《星际拓荒》相似的游戏;在它之后,没有类似的游戏发布或宣布正在开发。人们为这个游戏震惊,赞叹,落泪,感受到了游玩其他游戏时所没有的史诗感和伟大。

但《星际拓荒》不是一个建立在庞大人力、物力和金钱上的游戏。游戏的舞台虽然是宇宙,但很可能比你所生活的城市还要小,在这里,即便是20km都是很远的距离;它是一个名不见经传的开发团队的作品;它的画质只有PS3世代水平;它优化不是很好,在PS5上甚至只有30帧。

那么,它是如何做到,成为伟大的?

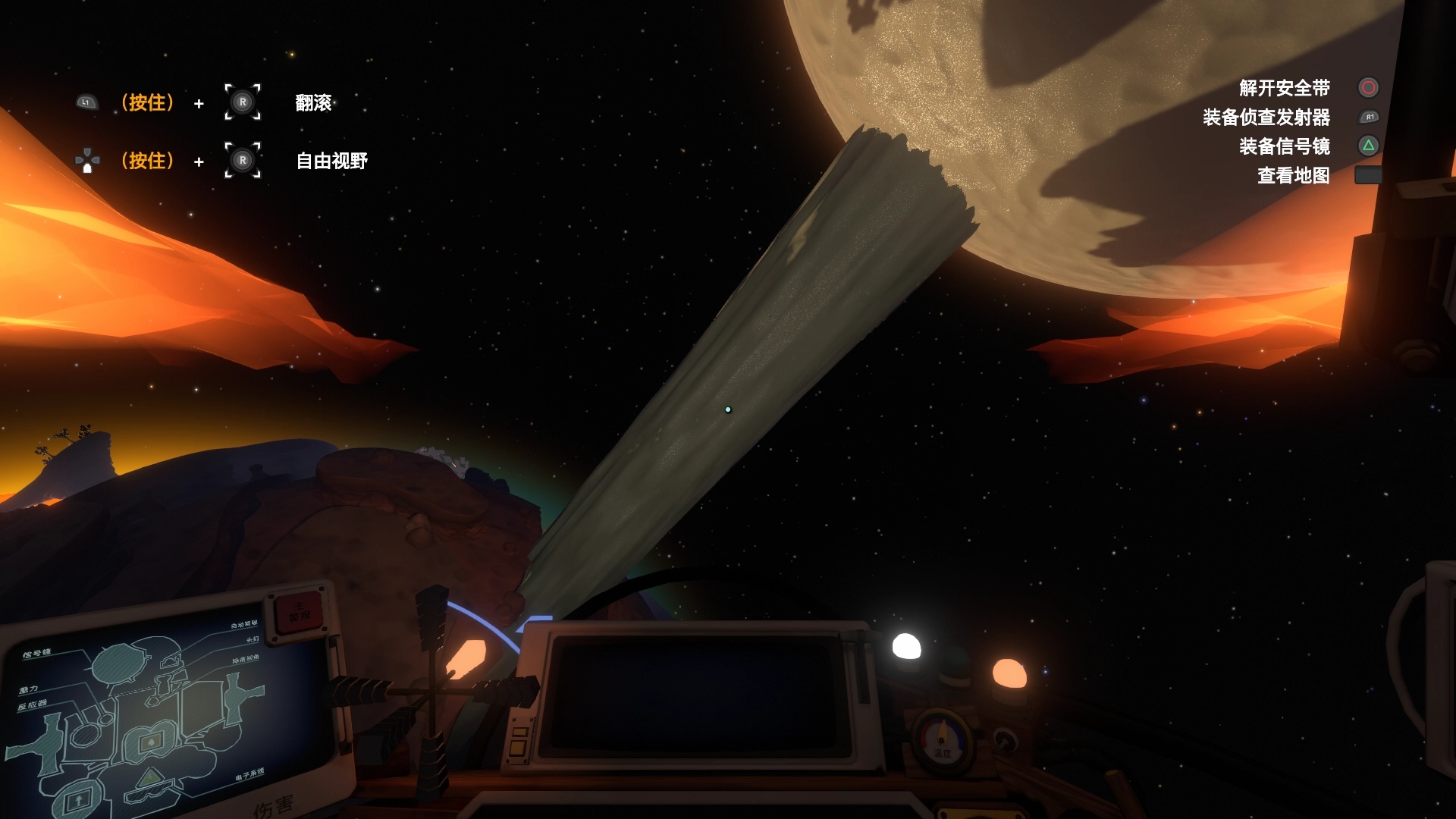

当我们在《星际拓荒》的世界醒来之后,第一个任务是了解你的宇宙飞船。玩家需要操纵一个迷你飞船落在瀑布之上。就在这时,地面被巨大的阴影笼罩,天空中出现了一颗灰色的行星,这是脚下这颗星球的卫星,它距离地面如此之近,压抑着所有人的视野。在此时此刻,操纵着迷你飞船的玩家内心会闪过一个念头:我是否能操纵手里的飞船,让它飞到天空中的这颗卫星上?

这不是游戏任务栏上写的内容,而是玩家自发的想象。很多游戏会阻止这种没有写在游戏脚本里的行为:或是空气墙,或是强制对话,告诉你前方的区域现在还不能探索。但在这里,你会发现,你似乎可以让手里的迷你飞船可以飞到无限高,以至于能够飞到你所看到的卫星上。

此时你会得到一个奖杯

这是很多玩家获得的第一个成就。它明目张胆地宣告着这个游戏的与众不同:这是一个鼓励探索的游戏,这不是一个有限制的游戏,这是一个没有任务引导的游戏。这并不是没有先例,在《黑暗之魂》里,玩家通过发掘属于自己的路线来推进游戏剧情;在《动物森友会》里,玩家依靠自身的创造力来改变游戏环境。

《星际拓荒》依赖于重复循环中的改变来展现游戏的深度。玩家处于一个每过22分钟便会重置的世界之中,尽力地在一次次循环中探究所处宇宙的真相,这个真相如此简洁,以至于想剧透的人只需要花费两分钟就可以把它说完。但为了求知这个真相,玩家需要在迷你宇宙里的时间循环里,以一次次的死亡为代价,展开一场难以置信的大冒险。

正如那些可以随意飞到其他星球的,脱离游戏脚本的物品一样,《星际拓荒》是一个彻底自由的游戏。游戏由一定数量的天体组成,这些天体并非是伪装成大世界的单独场景,而是整个游戏宇宙的一部分。灰烬双星和余烬双星是两颗距离极其接近的星球,在真实的宇宙中,这种现象被称为密近双星,在天琴座β星(渐台二)就有一对。而在我们的迷你宇宙里,这两颗星球所产生的潮汐力将其地表物质撕碎成了沙子,庞大的沙流在两颗星球之间进行着物质交换,我们在游戏中所目睹的,便是沙子从灰烬双星转移到余烬双星的过程。

奇异的”双星“系统

沙子的流动,使得两颗星球的可探索区域随着时间产生着动态变化。随着时间的流逝,余烬星的城市入口将会被沙子缓缓掩埋,而灰烬星地下埋藏的秘密将会随着沙子的流失而逐渐大白于天下。

同样的例子出现在脆弱的碎空星与它的卫星空心灯中,碎空星的地壳将会随着时间逐步塌陷,而空心灯的表面的岩浆将会随着激烈的岩浆活动而形成陆地。

《星际拓荒》的宇宙随时处在激烈的变化之中,而玩家所能造成的改变几乎为零,这是一个典型的“系统驱动性”游戏。《塞尔达传说 旷野之息》通常被认为是这一类游戏的代表:当游戏中开始下雨时,地板会变得湿滑,主角的脚步声将会变小,岩石将会难以攀爬。在《旷野之息》中,神庙的破解方法并非唯一,你可以把导电的物体放在地上,来对游戏规则以外的事件进行再生产。在这类游戏中,玩家不再杀戮敌人或是击败对手,而是将注意力转移到对巨大游戏环境的探索之中,而这些环境往往都存在着属于自己的规则。在《星际拓荒》里,这里的规则是“物理”。

botw的环境变化也会导致游戏机制的变化

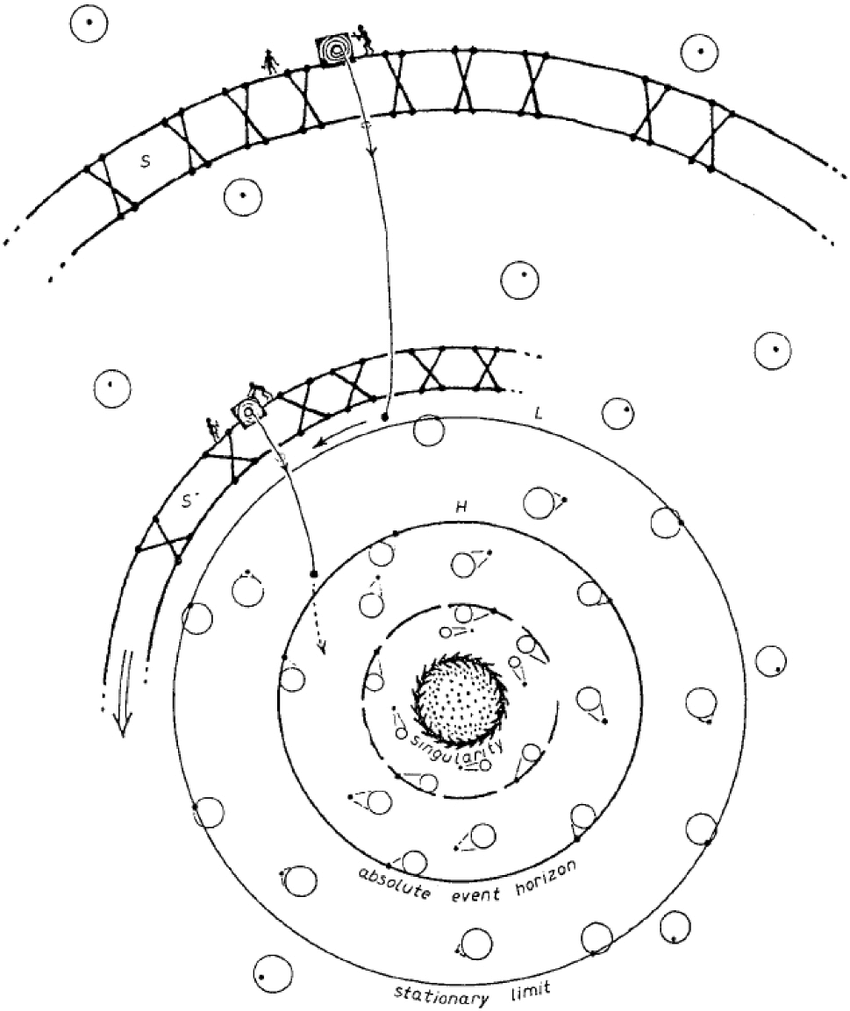

《星际拓荒》最初是一篇学术论文,当它作为一款游戏开始开发时,Mobius围绕着一系列尽可能还原现实的物理系统来进行构建。在游戏的某处有一个黑洞,这个黑洞并不大,史瓦西半径小的可怜,但极有可能是电子游戏历史上最真实的黑洞。

1969年,英国物理学家罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)提出,可以通过将一个物体丢入黑洞的能层(黑洞事件视界的外层)来泵出能量。落入黑洞的物体能量会转为负的质量能,相当于变相从黑洞中泵出了能量。这一过程被称为“彭罗斯过程”。

彭罗斯过程

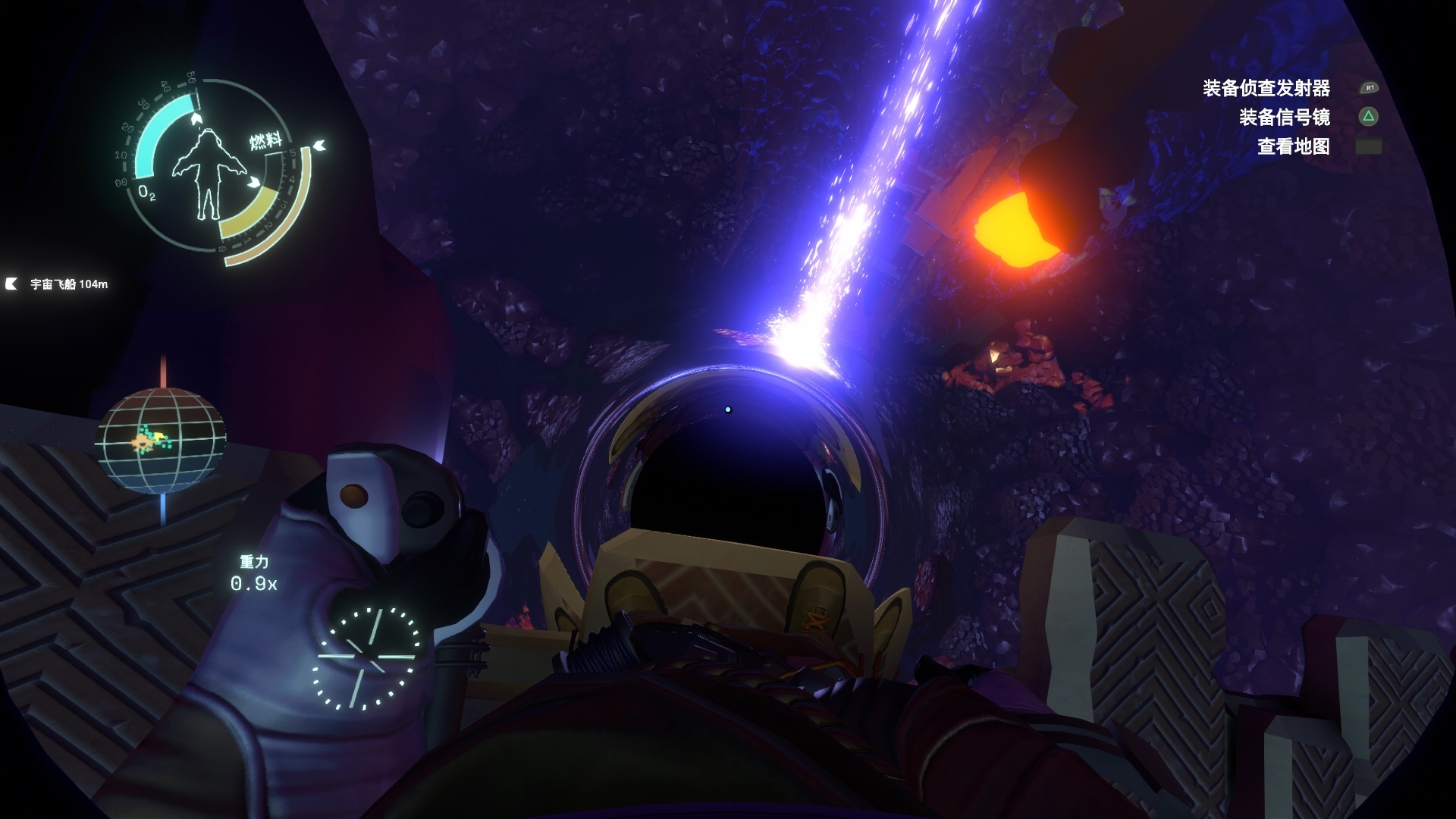

在游戏中我们真的可以清晰地看到物理落入黑洞后释放出能量的过程,清晰地看到黑洞的事件视界,以及周围连游戏UI都能扭曲的引力透镜效应。而游戏中天体的运行严谨地遵从着经典物理,不因游戏叙事而改变,这对于游戏设计而言是一个大胆的挑战。游戏是拓宽人类幻想的艺术,在它们之中,物理并不重要。严谨地遵循着可操纵角色的动能,会让玩家觉得自己并非在虚拟的幻想空间,而是残酷不安的现实世界。《星际拓荒》决定做这个例外。

星际拓荒游戏中的彭罗斯过程,你可以很清楚的看到黑洞的事件视界

在游戏里,你必须要在群星的重力撕扯中决定你的方向,而这往往伴随着失控和突如其来的死亡。而这些死亡方式几乎是人类对所有极端环境的噩梦的体现:被缓缓上升的沙子淹没,被高速漂移的物体撞击,从难以置信的高度落下,被淹没在无尽的深海之中,被黑暗中缓缓浮现的怪物吞噬。在很多时候,你可以听到自己的身体缓缓碎裂的声音。这是一种相对于凶险而未知的太空而言更令人胆战心惊的恐惧,因为这样的场景令人如此熟悉,并且正在发生于游戏中的自己身上。

1971年6月30日,苏联的联盟11号航天器完成发射任务,返回地球,顺利地通过大气层,并按照计划降落在哈萨克斯坦。但当地面人员打开舱门后才发现,返回舱内的三位宇航员已经死亡,他们将宇航员抬出舱外,进行人工呼吸,但无济于事。因为舱门失压,三位宇航员在卡门线以上时就已经死亡,但此时宇航员的身体还是温暖的,因为他们全身的血液都沸腾了。

救援人员徒劳地给死去的宇航员做心肺复苏

这个绝望的片段被重播了24万次,人们带着猎奇和惊恐审视着宇航员的遗体,进而诞生了跨越一个世代的对于航天事故的恐惧,以至于深深根植进了我们所有的文化创作之中。

死去的宇航员的画面,在YouTube上被重播了24万次

在真实的宇宙中,我们仅能占据一块几乎可以忽略不计的故土,而故土以外的空间,则超出了我们所有人的想象,以至于仅仅是将这样的现实进行缩小复刻,便可以令人战栗。

这是洛夫克拉夫特所说的“对未知的恐惧”,这位阴郁的种族主义者,在自己1927年的作品《文学中的超自然恐怖》(Supernatural Horror in Literature)叙述了自己对于宏大而未知事物的概念。在这本书的开头他写道:

这段话驱动着人类太空事业的发展,也成为了解构洛氏恐怖的名言。《星际拓荒》的太空没有任何超越理解、直视会令人发疯的巨物,但面对深渊中黑暗的未知,玩家总是无法控制地选择停下自己的脚步。这本身就是最好的“恐怖游戏”的代名词。

消解《星际拓荒》中人们恐惧情绪的,是游戏中难以置信的奇景。《星际拓荒》正是由众多不连续的、令人感受到宏大的一些瞬间集合而成。这些瞬间往往伴随着难以想象的震撼。

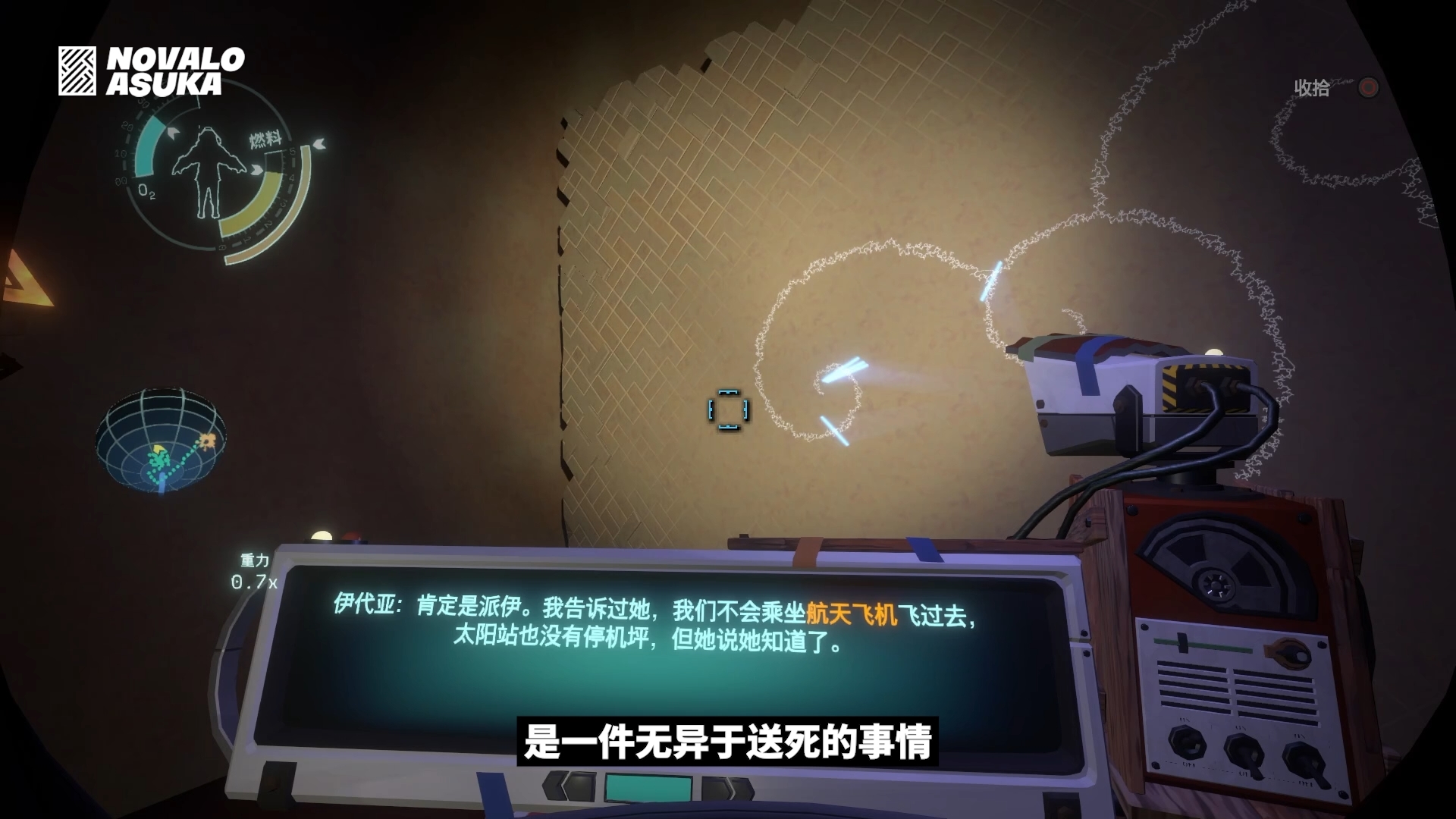

在游戏探索的过程中,我们将会认识到这个星系曾经存在过的先驱物种“挪麦人”和他们所建造的“太阳站”。“太阳站”是挪麦人探索这个星系恒星的科学考察站,是用在余烬星上搭建的轨道炮送入近太阳的轨道上的。在游戏中它以极高的速度和极其接近太阳的轨道围绕着太阳运动着,想要了解它,我们必须要在一个合适的时机,在某个地方通过跃迁技术传送上去。这是带有揭秘性质的游戏在游戏设计上给予玩家的“正确解法”。但有没有可能,我们可以无视游戏解谜规则,用其他的方式抵达太阳站呢?

在余烬双星最深处的一个密室里,我们可以见到挪麦人的尸骨和他们留下的文字,有一个挪麦人在思考直接开飞船飞上太阳站的可能性,但被其他的挪麦人否决了。这个先驱种族为了探索精神似乎做过很多疯狂的举动,但即便是他们,也认为通过非传送方式去接近一个极其接近恒星的高速公转物体,是一件无异于送死的事情。

挪麦人说的的确没错,把飞船开上太阳站是一项极其艰巨的挑战,你需要让你的飞船和太阳站在同一高度上保持同样的动量,然后缓缓靠近一个极小的入口。在接近这个入口的过程中,被太阳的引力弹弓效应弹走已是幸运,一头撞进恒星被烧死才是常态,即便是掌握了太阳站的行进轨迹,极其接近终点,也会因为受到高速运动物体的剧烈撞击让飞船损坏进而前功尽弃。

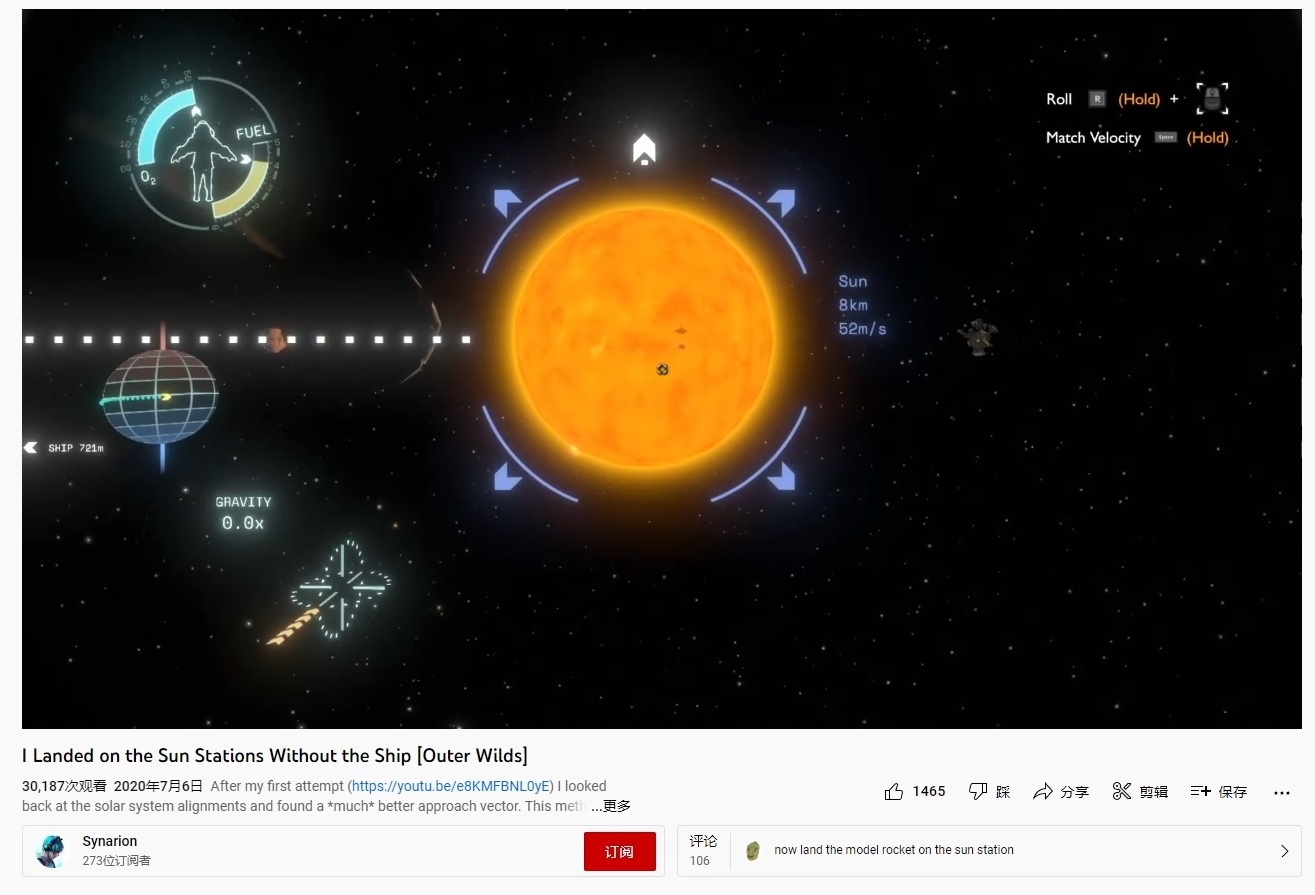

亲自开上太阳站几乎是整个游戏最难的成就

这个过程如此困难,以至于真正成功的那个瞬间,你将会看到前所未有的奇景,和游戏给予你的一个成就。这个成就对于执着于去做一个白金奖杯党的我本人而言,有着特别的意义。它不体现游戏的进度,也和其他游戏里刻意延长游戏时间的刷子奖杯有着本质的区别,而是表彰这我刚刚经历的这一段“伟大的冒险”,因为在游戏里,我完成了几乎被认为是不可能完成的任务。

然而这还是不够。在摸清楚了规律,能稳定将飞船开上太阳站后,我以为我的飞船驾驶技术已经炉火纯青。但随后我看到了一个视频,其作者没有借助飞船,仅靠自己的宇航服就飞上了太阳站。这是难以置信的疯狂行为,而《星际拓荒》允许玩家做这样疯狂的事情,并且它也确实做到了。

这样的行为正在《星际拓荒》的玩家社区中蔓延,以至于通过黑洞的引力弹弓效应飞到只有后期才能探索的区域都被认为是常规操作。和我相比,这些人才是最应当获得这个游戏的白金奖杯的人,因为他们和这个游戏的精神一样,是值得被赞颂的开拓者。

在《星际拓荒》中,每个人都在经历一场时长为22分钟的伟大冒险。当每个循环即将结束之时,周围的环境音将会突然变小,低沉的背景音乐将开始演奏。随后,游戏将响起庄严得如同颂歌一般的音乐,随后太阳将会爆炸,除了你在过去的探索之中所得知的“知识”,一切重新开始。每一个玩过《星际拓荒》的人或多或少都有这样的游戏体验:当这首《End Times》响起时,停下手中的活动,选择走到能看到太阳的地方,目睹这颗恒星漫长生命的结束,同时也是自己上一个22分钟伟大冒险的结束,然后再一次在篝火边醒来,面对重制的世界。

许多人选择在游戏中坦然面对死亡

这似乎展现了人们对于自我毁灭和终结的思考。人们常有关于死亡、爱、时间倒流和恒星终结的幻想,但当这类幻想真切地发生在面前时,人们又将以何种心态去面对呢?

在旅途中,玩家将会遇到先于自己探索太空的先驱者们,他们和主角的对话纷繁复杂,直面太阳终结的人胆战心惊,惧怕和抗拒着死亡;因事故而迫降的人无法弄清自己前往宇宙中的原因;同样陷入时间循环中的人思考着放弃自己的抗争;而一头冲进最危险地带的人,在生命的最后仍然抱有着第一次前往太空时的热情与无畏。他们在不同的星球燃起自己的篝火,代表着面对所有人终将面对的终极问题时,人们所展现出的不同状态,亦或者是人们各种复杂感情和思考的集合代表。两个拥有波澜壮阔历史的域外文明,则表达了游戏最为深邃的思索,游戏创造了一个陷入恐惧、被迫成为先知的普通人,和为了科学探索牺牲一切乃至自己的开拓者,尽管我们没有听到他们的声音,甚至无法理解他们的语言,但《星际拓荒》用它独有的浪漫叙事,拼合了广阔的历史中最后一小块拼图。

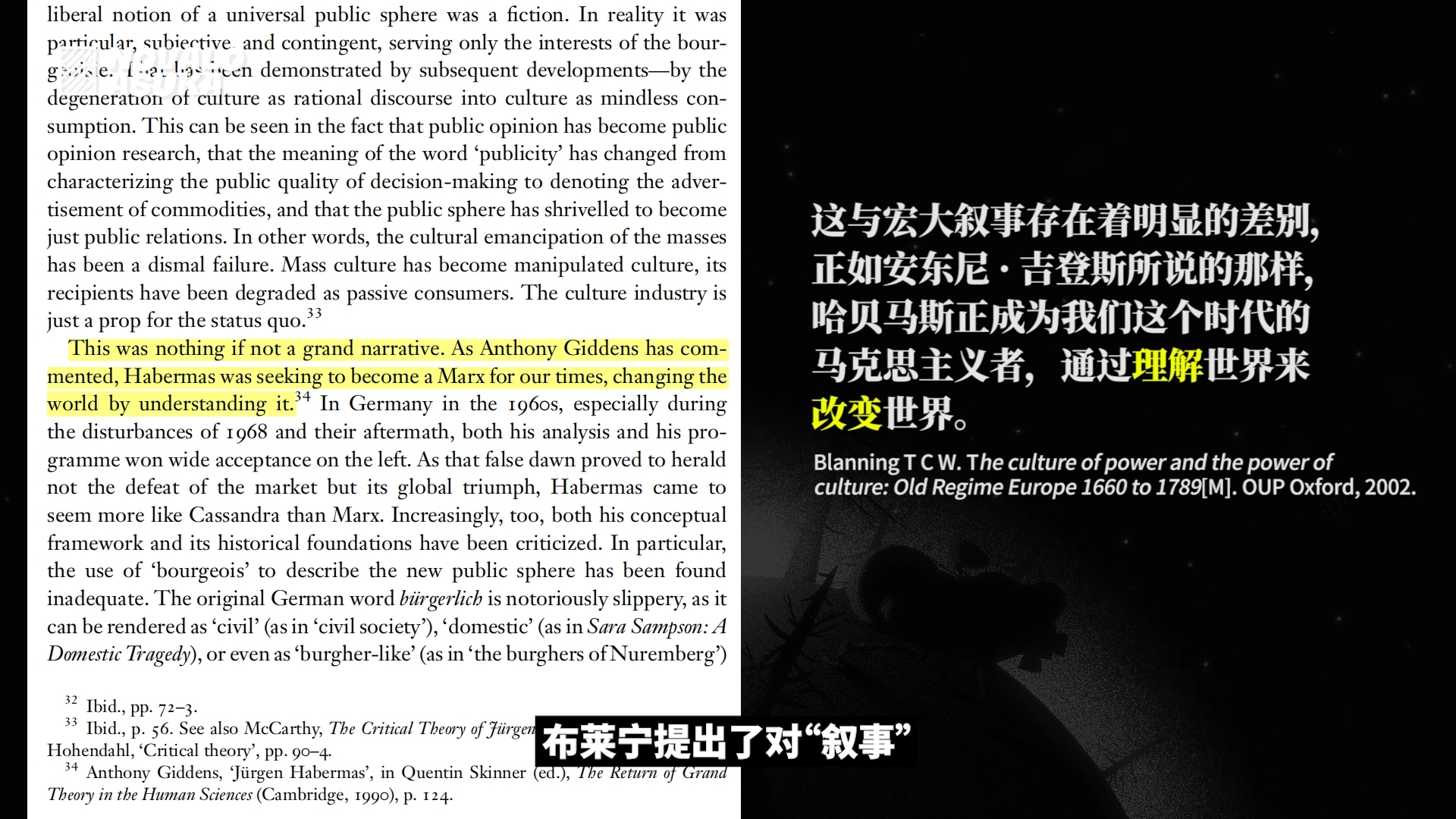

在玩这个游戏的时候,我同时在读布莱宁(T·C·W·Blanning)的《权力文化与文化权力》(The Culture of Power and the Power of Culture: Old Regime Europe 1660–1789)这本书,序言里,布莱宁提出了对“叙事”乃至“宏大叙事”(grand narrative)的总结和思考,如果把“宏大叙事”的定义缩小成“metanarrative”这样相对精确的概念的话,我们或许可以明白《星际拓荒》给予我们出奇宏大感的一些原因,其不仅在于游戏中时时刻刻所表达的高度的的“内在一致性”,同时也用简略且有力的手段展现了宇宙尺度上三个文明的历史演绎。

关于宏大叙事,能聊的有很多,有兴趣的可以了解一下哈贝马斯的恢宏理论体系

布莱宁认为,metanarrative不光要告诉我们历史演进的规律是什么,还要告诉我们:因为历史演进的规律是这样的,所以我们要这样做。不仅在于解释历史,同时也在于改变历史。马克思和哈贝马斯也有类似的观点。

尽管《星际拓荒》的“历史”仅是循环往复的22分钟,但依旧存在着改变“历史”的可能。在无尽的循环下,玩家将在某个时刻意识到,这个重复的世界中存在着一个非重复的部分,而这个部分将作为线索,导向整个《星际拓荒》的最终结局。

整个游戏都在循环,只有一个地方除外。这个特殊的部分直接导向了整个游戏的结局。

《星际拓荒》发售于2019年,在长达三年的时间里,无数内容创作者为这个游戏做过解析、考究甚至剧透。但离奇的是,他们中的绝大多数从未透露过《星际拓荒》的结局。

这并非是文案失误,而是创作者之间不约而同的默契,大家无法在不破坏任何游戏体验的前提下讲述这个结局,所以只好保持着集体缄默,等待着玩家自行走向游戏的终点。我无法打破这个规矩,也无法在这里告诉你们这个游戏的结局到底是什么。

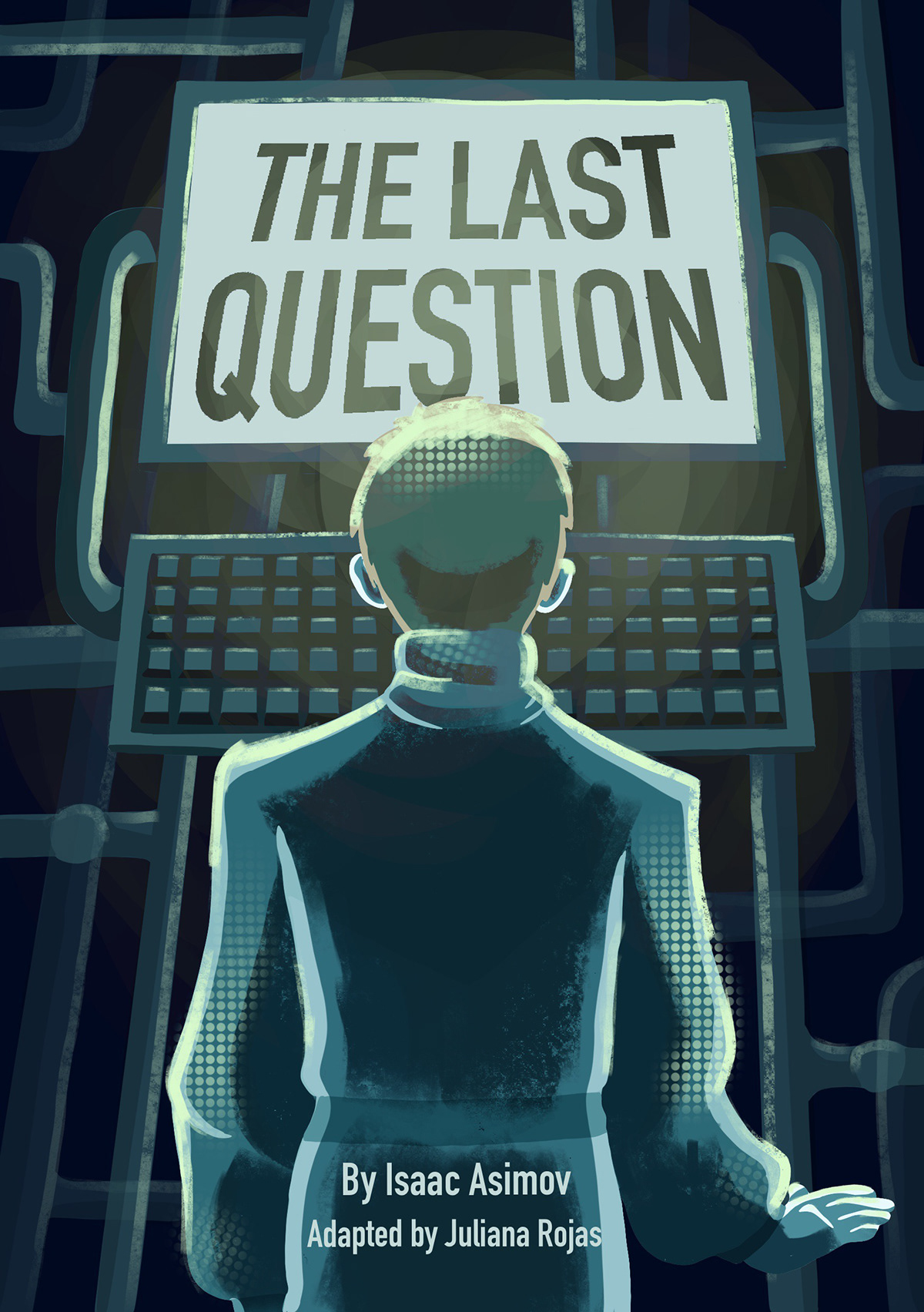

在“科学幻想”(Science Fiction)被提出至今的一百多年以来,始终存在着这样一个主题,让所有科幻作家着迷且不能自拔。这个主题便是“宇宙的终结”。它的底蕴太过于深厚,发生的时间又远超出我们的文明所能认知的概念,使得它成为了炙手可热的掌上明珠,只有最伟大、最大胆的科幻作家才有胆量去碰触这个主题。

阿西莫夫《最后的问题》

1956年,艾萨克·阿西莫夫写出了《最后的问题》(The Last Question),讲述了人类如何扭转热力学第二定律的故事。人们不断地向终极计算机“AC”询问如何扭转热力学第二定律,AC不断地拒绝给出回答,直到宇宙热寂,恒星消失,在时间和空间都不再存在后,AC得到了答案,但已经没有人可以与他对话。在无尽的虚无之中,AC扭转了熵,做出了最后的问题的回答,创造了新的宇宙。

在这本小说出版的三年前,亚瑟·克拉克出版了《神的九十亿个名字》(The Nine Billion Names of God),在这本书中,西藏的僧侣想要知道神的所有名字,这样就可以从某种程度上了解宇宙的起源。在现代科学计算机的帮助下,他们成功地得出了神的所有名字,并且把它粘贴到了圣书上,就在这时,“苍穹之上,一片寂寥,群星慢慢地闭上了眼睛”(overhead, without any fuss, the stars were going out)。

克拉克的这个短篇小说很可能是我看过的最震撼的科幻短故事

在这之后,亚瑟·克拉克和库布里克一起拍出了我心中影史第一的作品《2001太空漫游》(2001:A Space Odyssey),在这部电影的结局中,主角穿越了人类现有认知中的所有空间和时间,抵达了一个未知却又熟悉的房间里。在这之后的数个诡异的镜头里,他飞快地衰老和死亡,进而重生为超越一切认知概念的存在。

《2001:太空漫游》,我极其深爱这部电影,以至于每隔一段时间就会拿出来再看一遍

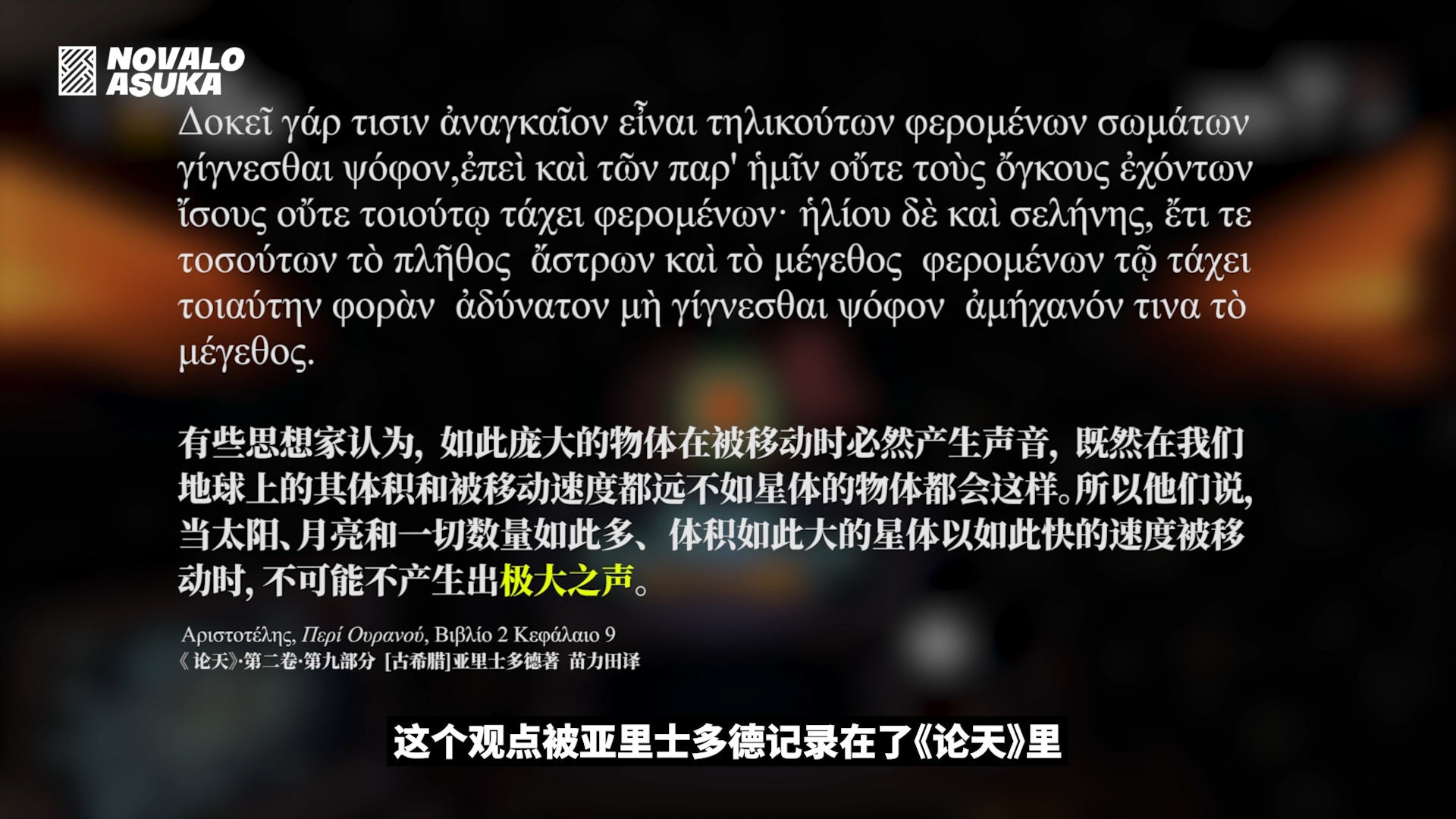

《星际拓荒》的结局,也正是“宇宙的终结”。当在游戏中你选择离开这个小小的太阳系,往星系之外开去的时候,你会发现,太阳系之外是无尽的虚空。在你背后,所有同伴的音乐信号合为一体,构成了史无前例的大合奏。古希腊的一些哲学家认为,天体运动的时候会发出和谐的声音,这个观点被亚里士多德记录在了《论天》(On the Heavens)里并给予了反驳。

在《2001太空漫游》里,行星严肃庄重地在太空中运动着,此时的配乐是柏林爱乐乐团演奏的《蓝色多瑙河》。而在《星际拓荒》的最后,我们看到的却是个体手上小小的乐器,和宏大严肃的终结命题的有机结合。这似乎成为了另外一种思考:即便是小小的班卓琴,是否也能发出承载着历史的极大之声?

正如所有人都会说的那样,《星际拓荒》的舞台广阔而又渺小。它的伟大之处不在于它的规模,而是探索舞台的过程中人们所清晰地感受到的震撼。这样的体验,在之前和之后的所有电子游戏中难以见到,这似乎超越了游戏本身能够承载的题材,转而探讨了人类可能面临的最终问题,又在最后展现出无比豁达的浪漫主义,面对着你我都将面临的终结。

这让《星际拓荒》成为一份独一无二的孤品。

游戏利用缩小的空间和时间,向玩家展现着时间和空间的宏伟,让万物脱离沙盒般的模型,来展现它蕴藏着的真实。以至于通关这个游戏之后,我甚至产生了一种幻觉,认为Mobius可能真的经历过游戏中发生过的这一切,以至于他们所做的,仅仅只是将自己的故事忠实地记录下来,传递给我们所生活着的这个并不渺小却或许也并不是很令人震撼的世界。

就在这个视频筹备制作的时候,韦布望远镜公开了一系列宇宙最深处的图像,人类有幸目睹了此前从未了解过的宇宙深处,望远镜甚至拍到了红移达到16.7的备选星系,如果数据得到确认,那么这个星系距离宇宙大爆炸仅有2.3亿年。这种拥有数量级差距的悬殊对比,或许才是《星际拓荒》跻身最伟大游戏行列的原因。它提供了一个机会,让你能够像握住宇宙飞船操纵杆一样握住自己的手柄,去探索一个精巧却充满未知的广阔宇宙。

和通关这个游戏的其他玩家一样,我也一遍又一遍地反复观看着各种和这个游戏有关的视频,乞求着再一次获得第一次游玩《星际拓荒》时获得的震撼。

韦布望远镜所拍摄的深层次宇宙图像

尽管我随着对游戏的彻底探索,这样的幻想已经成为泡影,但毫无疑问,我相信,在真的面对终结的那一刻时,木头飞船的引擎会再度轰鸣,新的22分钟的冒险会再度开启,而我们所拥有的冒险精神,和我们所热爱的人们,会在最后的最后,如同我们最初见到他们时那样,伴随在我们的身边。

分享给大家我最喜欢的一首有关太空的曲子。