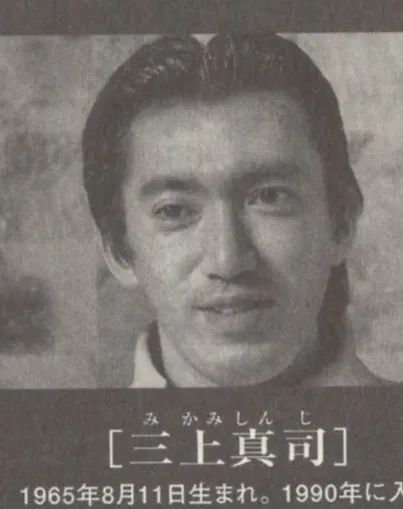

受訪者:三上真司

——我聽說在Capcom有一條不成文的開發守則,即“消滅缺點”,團隊的目標並不是追求完美,而是在發售時要達到70%到80%的滿意度。您對這種開發風格作何感想?

三上真司:我完全不會這麼做。在這點上我的態度和岡本(吉起)先生截然相反。岡本先生的街機遊戲設計理念強調“滿足感”。有時候你會在遊戲中遇到非常讓人糟心的設計,讓你不禁心想“這是什麼鬼玩意?”遇到這種情況後,岡本先生一定會移除對應的要素,即便因此捨棄遊戲的優點也在所不惜。這就是他的理念——不惜一切代價去除令人不滿的部分。

但就個人而言,我對遊戲的口味和喜好都非常明顯,就像對食物的態度一樣。我拒絕吃自己不喜歡的食物,否則身上就會起疹子,甚至引起胃部不適。這種身體情況決定了我是個好惡分明的人,也決定了我在創作產品的時候,必定會選擇毫無保留的方式。

此外,我們正身處一個信息過載的世界。每年有超過一千款遊戲面世,而一個玩家每年不可能買一百到二百個遊戲。平均每人也就能買五到六款吧?即便是那些買“很多”遊戲的人,至多也就買十款遊戲吧。如果你問他們為什麼會買這些特定的遊戲,我相信很大一個原因,就在於這些遊戲打動了他們——就像是專門為他們製作的一樣。除此之外,我能想到的唯一一個原因,便是有朋友推薦這款遊戲。

——很多人之所以會買《最終幻想》(Final Fantasy)系列遊戲,恐怕只是為了看看這些得到交口稱讚的作品到底是怎麼一回事。如果他們不搭上這輛列車,似乎就會被別人甩在身後。

三上真司:是的。我認為這也是原因之一。看看PlayStation的市場吧,如果一共有一千兩百萬玩家,而你能將自己的遊戲賣給其中十分之一,就能賣出一百二十萬份了,對吧?還不錯。做出一款十個人中有一個人喜歡的遊戲,恐怕沒有那麼難吧?

儘管如此,索尼有些莫名其妙大賣的遊戲,其中很大一部分,我玩的時候都覺得很無聊。我感覺實際遊戲內容太簡單了。說真的,我思考這些事情已經很久了——例如開發者的個人品味和特殊癖好,到底可以在多大程度上融入遊戲。有時候當我看到那些古怪的遊戲開發者,內心總會發出一聲嘆息,很想說,嘿……你這是在把自己的喜好和興趣強加到所有人頭上,怎麼能一邊做這種事一邊還能拿到工資呢?!(笑)當然最近這段時間,我開始意識到其實不必對這種事想太多。

——是的,作為玩家,其實不可能知道開發者的個人興趣在多大程度上進入了遊戲,以及是否跨過了自我放縱的界限。

三上真司:對,玩家是不會知道的。但還存在另一種危險——如果開發者在自己的作品中加入過多個人判斷,甚至以犧牲其他東西為代價,那麼最終產品的市場推廣方向就只會存在這個人的腦子裡,如果這個人離開公司,公司將根本不知該如何推廣這個開發者的遊戲。

——您製作《生化危機》(Resident Evil

)時惹岡本先生勃然大怒的事情,已經成為人盡皆知的傳說。但在那之前,您和他溝通多嗎?不論是關於《生化危機》還是其他作品。

三上真司:並不多,入職兩年後,我才聽說岡本先生的設計理念:“一個缺陷會抹殺十個優點,所以一定要砍掉全部缺點。”或許這是對的,但我認為如果你的團隊對自己的工作不滿意,就不可能長期堅持下去。當然,如果你身在辦公室,總會被責任感驅動著做事,但創意型工作需要你投注全部心力才行。如果你損害了這種主動性,員工將很難在工作中投入自己的全部精力。

——還有一些遊戲,雖然設計理念和點子都很棒,但操控和展示系統卻不夠友好。在這種情況下,雖然玩家會抱怨遊戲的缺點,卻仍然會享受這些遊戲的樂趣。

三上真司:某種程度上,確實如此。舉《生化危機》的操控為例,我總想著未來有一天能把它給修好。然而還沒等到我有機會這麼做,這款遊戲便大為流行。由於玩家已經習慣了這種操控方式,如果我進行改動,反而會讓玩家感到憤怒。你也要避免這種情況。

——儘管如此,這種不盡如人意的操控方式……該怎麼說呢……

三上真司:反而讓遊戲更加流行了。

——這種操控方式反而成為一種人們享受的限制,甚至成為玩法不可分割的一部分。

三上真司:是的。我認為這種操控方式值得我們重新審視,因為我們並非有意為之。每當人們告訴我,《生化危機》中糟糕的操控方式提升了遊戲的恐怖感,我都會暗自皺皺眉頭……畢竟這並非我的本意。因此當記者問我“大賣一百萬份的感覺如何?”時,我總會感覺很難堪。我最真實的想法是,“這感覺可不怎麼樣。”接受的採訪越多,我就越發感到抑鬱。作為一個創作者,能夠將遊戲推向全世界,本身已經是一種獎賞。

我認為遊戲作為一種商業產品,缺乏對於玩家的“透明度”。如果是一款街機遊戲,你可以投入一百日元嘗試一下,隨後再決定是否繼續投幣玩下去,但主機遊戲大概要花多少錢來著……五十八枚一百元日元的硬幣吧?如果遊戲很糟糕,還沒法退款。雖然有試玩光碟,但迄今仍然沒有讓最終買單的玩家分辨自己能否享受一款遊戲的健全系統存在。我認為監督的角色可以適當緩解這一問題,起到路標的作用,提示玩家一款遊戲的內涵所在。只要你看到監督那張臉,認出他來,就會知道……“哦,這是三上真司做的遊戲。我喜歡這傢伙的作品。”這會讓玩家在挑選遊戲時更輕鬆一些。

另一個很有趣的情況就是口耳相傳。您覺得有多少人推薦一款遊戲,就會讓你認為,“每個人都說這遊戲很棒!”

——我想只要有兩個人就夠了。

三上真司:沒錯。只要兩個人。只要您和另外兩個人(一共三人)就足以形成“所有人”的心理認知。如今這已經是常識了,而且非常有效。只要你能吸引兩個人的目光,就很容易觸及到另外兩三個人。我相信口耳相傳是一種非常有效的推廣方式。

——這樣看來,我們正在進行的訪談,既是新聞報道,同時也是一種推廣行為。

三上真司:我認為創作者拋頭露面,保持自己聲名在外,對一款遊戲而言,非常重要。

——我有兩個簡單的問題。第一個是……您如何定義一款“遊戲”?

三上真司:看起來有趣,玩起來也有趣。如果能做到這兩點,我認為就符合一款遊戲最簡單的定義了。當然,如果問題是哪些要素能使遊戲有別於其他媒介,答案一定是互動性。開發者做完的遊戲,其實只完成了一半,玩家實際去玩的行為才最終“完成”了這款遊戲。我想表達的是——製作遊戲並不是一條單行道。

遊戲的另一個特殊之處,在於不確定性。在電影院看完一部電影后,你的觀影就算完成了。但對遊戲而言,即便在通關之後,你大概率仍然不知道接下來還會有什麼內容。當然,電影和其他媒介作品也能做到這點,但在遊戲中,可能性始終存在——也就是不確定性。我認為將這兩個元素——不確定性和互動性——組合起來,就足以定義“遊戲”了……我並不想以一個狹隘的定義去限制遊戲。我們應該避免被“角色扮演”“射擊”“動作”這些既老套又過時的概念困住。如果不具備我上面描述的要素,就稱不上是一款遊戲。

——三上先生,您為何會以製作遊戲為業呢?

三上真司:問自己這個問題時,腦海中冒出的答案是,我想確認自己的存在。另一個原因則是,對個人的成長而言,一個能夠進行創作的環境是非常有益的。但第三個原因可能最為深刻,即我自身的自卑感。對我而言,製作遊戲是超越這種自卑感的一種方式,與此同時,也能展示出儘管我非常自卑,仍有擅長之事。大約就是這樣。

如果斗膽更進一步去說……我內心也有一部分希望電子遊戲能被社會接受。每次新聞上發生了一些恐怖的事件,就有人將責任推到遊戲身上。我不想讓遊戲淪落到這步境地。因此,儘管我認為遊戲時的滿足感非常重要,仍然希望能有點額外的東西,也可以說是一種“個人特色”。但我在電子遊戲中並不能經常感受到這一點,而能感受到的時候,一般會以犧牲玩家滿足感為代價——或許這麼說有些過於自戀了。

——是的。遊戲不僅僅是一種商業服務,也不應僅僅是創作者的自我放縱。然而歸根到底,不論我們在談的是個體表達還是個人成長,我仍然認為遊戲是一項極為個人的創作行為。您在工作過程中,是否也會感到一種責任感油然而生?

三上真司:如今我已經是製作人了,所以是的,這種責任感始終存在。說實話,最近我關心的問題大多在這個方向,即對於自己工作的責任感。我想我們這些歲數略大的傢伙,多數都這樣。真的很難啊,朋友。(笑)有時候我會停下來問問自己——我還享受這件事嗎?我還感到開心嗎?我有個同事叫河野禎則,他一直在做一款《洛克人》遊戲,我非常羨慕他。開發過程看起來很有趣,方向也很正確。看著他時,我心想,“這傢伙根本不知道自己有多幸運。”這感覺就像是你的祖父過世後,你要去參加他的葬禮,而鄰桌的同事正在哈哈大笑,享受工作,這肯定會讓你七竅生煙,對不對?!(笑)

或許我只是對他人的言論過於敏感吧。不過說實話,一旦離開開發一線,你的感知能力就會鈍化,漸漸失去感受力。說起來就像糖果店裡的老奶奶……她賣了一輩子糖果,抓上一把糖果剛好就是一百克。一件事做得夠久後,就會形成條件反射。但如果長期不參與實際開發,也會出現反方向的情況——你的感受力會變遲鈍。我能感到自己正在經歷這一過程,我做決定已經越來越慢……

今年,我常想要以某種形式回到開發一線。我認為現在的職位無法讓我釋放自己的創造力。當然,對我而言,最佳情況是有一支水平遠高於我的開發團隊。如果我能親眼見證他們披荊斬棘,一定會感到心滿意足,全力助他們開發出全部潛能。當然,這並不是說我不喜歡現在自己手下的團隊。

——從製作人角度而言,不存在一條職業路線嗎?

三上真司:或許是這樣。我現在得認真考慮這件事,立刻就想。擔任製作人之後,人們一般會成立自己的公司,並擔任總裁。我可能也適合這麼做。坦白講,我並不知道自己未來會怎樣。

——神谷英樹、青山和弘、加藤弘喜都是《生化危機》(初代)策劃,每個人都指導了該系列一部續作。您是否認為自己在提攜這幾人?

三上真司:不算……非要說的話,我認為他們的開發工作受到了極大限制,我要為此負責。沒能創造一個更佳的工作環境,我對此深感遺憾。製作遊戲很像寫劇本,相比花兩年時間寫一部劇本,不如同時參與多個項目,不斷磨練自己的技巧。像《生化危機》這種知名系列,開發週期很長,說實話並不是提升團隊技能的最佳選擇。

——談到遊戲時,您經常提到一點,即玩家並不傻,我們不應該像對待孩子一樣對待他們。您同意這點嗎?

三上真司:我認為這最終取決於一個問題,即你認為“一個人”意味著什麼,他們的價值觀是怎樣的。聽起來很簡單,但是個人、事物、金錢——你會如何分配三者的權重,三者之間的因果關係又是怎樣的?我認為,對這些問題的答案,將決定你的推廣策略。推廣並不僅僅取決於數據,也不取決於大眾的集體意識。任何一個推廣活動的根基,都是一個獨立的人,我認為市場推廣應當回到這個出發點。從這裡出發,你可以與其他個人溝通,不斷向外拓展自己的研究。再次申明,我並沒有在說要去收集和分析數據,而是應該更依賴直覺。就像是一條緝毒犬,看你能從中嗅到什麼,能感受到什麼。我認為缺乏主觀性的推廣,不會非常有效。

——是的。調查神戶連續兒童殺傷事件時,我記得美國有一位前FBI分析員得出的結論是“兇手是個成年人”。他完全搞錯了。日本的環境和人口與美國差異極大,因此他的分析方法在這裡並不適用。你必須像兇手一樣思考,才能理解他,最終揭開真相。

三上真司:你需要有一定的感受能力。我認為問題根源在於你的個性,即你是否對自己從事的事情,以及身邊共事的人擁有持久的興趣。

當我問同事他們的意見時,他們總會對我說,“問我幹什麼?你不是早就做出決定了嗎!”我總會回答,“是的,我認為這就是正確答案,只是想通過問你來判斷一下自己是不是錯了。”有時,當我問辦公室同事的意見時,分歧會很大,每個人都有自己的想法。這種情況下,我會找到感知能力最“平常”的那個人——可以稱其為判斷基準——看看他們怎麼想。隨後我會再問十個人,你猜怎麼樣?很有趣的是,他們的想法總會與“基準”先生一致。

在我看來,這就是推廣的範例——如果從宏觀上看,這些數據很難解讀,因此只有迴歸到個人層面,才能得到正確答案。當然,在Capcom做這件事存在風險。我們這群人就像是個排外的小俱樂部,因此對事物的想法會非常具體,也有極強的傾向性。對推廣而言,這可不是件好事。我更傾向於聘用一些擁有“日常”感知能力的人,儘管他們可能對遊戲所知不多。

然而讓這些人加入團隊,也會有問題……就像邀請一個不吸菸的人進入吸菸室。他們一走進來,就會被煙燻到眼睛疼,感到肺部不適,只想立刻離開。然而不得不承認,開發團隊的辦公室就是這樣的。因此我認為唯一的解決方案,就是引入一個很堅強的人,他會說,“我不喜歡煙味,但我能忍受。”可這種人可不好找。

——今天的對談結束前,我想再問個關於《生化危機》的問題。本季度Capcom的收入幾乎有一半來自《生化危機》或與其風格接近的遊戲,看起來Capcom越來越依賴這個系列……或者說依賴家用遊戲市場的收入。這種情況不僅限於Capcom,而是已經成為遊戲產業的常態,只要哪家廠商推出了一款大賣遊戲,就會想辦法將它變成系列,在其後數年內坐享收益。您對此怎麼看?您認為一家公司以此盈利,是否是一種健康的商業模式?

三上真司:我認為從管理層的角度來看,即便續作未能大賣,至少也能取得一定成功,徹底失敗的可能性會非常小。這就是管理層的視角……畢竟要支持整個公司的運作。

另一方面,請問問你自己——Capcom運氣爆發,推出一款像《生化危機》一樣熱賣的大作,可能性有多高?純粹從幾率而言,我認為微乎其微。每年都會有一千款遊戲面世,但只有兩到三款能夠大賣超過一百萬份。

即便一家公司可以每年推出二十或三十款產品,大賣的幾率也不算高。或許花上四五年,才能有一款遊戲達到這種高度。即便如此,仍然要看運氣,因此如果有幸擁有一款大作,將其轉為長期穩定收益,在我看來也不算有什麼問題。

重要的是,即便在這樣做的同時,也要知道總有一天這口井會乾涸。我們已經在《街頭霸王Ⅱ》(Street Fighter Ⅱ)上吃過一次虧了,因此內心非常清楚,或者說,應該很清楚吧……儘管《生化危機》是一匹新的“黑馬”,身為管理者,我也認為必須給新團隊足夠多機會去打造下一款大賣的作品。守成與創新,兩者缺一不可。

翻譯:@RED韻