譯按

前段時間在與柏林的戲劇導演/編劇朋友 Dora 交流時,她提及了一種特別的表演形式 Lecture Performance,或可稱之為「講演」或「講座表演」。她更多地從可表演和可編排文本的多樣性出發,思考甚至連論文都能夠成為一場表演或戲劇實踐的可能性。而我也同樣很好奇,是否在傳統的講座作為知識分享的方式之外,存在一種更有意思、更強力的知識傳遞和思考發生的模式。

在資料的檢索中,我看到了一些有趣的說法,例如有人將講座表演看作是一種「反 TED 演講」(anti-TED talk),因為「TED 演講給你一個想法和一個非常順滑(smooth)的講者,並且告訴你這是事實」,而講座表演則質疑聽眾/表演者/觀看者的區分和互動,讓講座變為一場表演般的挑戰和激發。

「講座表演」意味著一種對於知識/學術和藝術中間地帶和混雜的探索,是超越了學術形式的演講,與先前曾討論過的藝術式研究(Artistic Research)有共同的價值追求。藝術家利用講座把它變成一個融合了戲劇、視覺和其他媒體學科的表演空間(lecture-performance)——當然,我們也可以說研究者通過藝術實踐的合作讓講座變為了一場獨異的表演(performance-lecture)。講座表演源自某種觀念藝術,諸如約翰·凱奇各種先鋒的演講實踐。

這篇文章來自於柏林的一位藝術策展人 ELLEN BLUMENSTEIN 在回顧其組織的六場講座表演後的思考和回顧。她回溯了德勒茲和梅洛龐蒂的概念來連接起思想和藝術的界面,並通過非常具體的演出回顧也讓這篇文章不再只是停留於理論的話語,讀起來雖然略顯艱深但也頗具吸引力。我編輯了對此項目的介紹放在開頭作為資料背景補充。

就像是哲學家德勒茲談論哲學寫作中的情感,形式,思想的相互震盪和共鳴,在藝術和知識之間,在表演(play)和思想之間,這種關聯始終存在並且有待發展。因為所有的講座都已是一場表演,就像先前就蘊藏於思想傳遞過程中的身體性和各種敘事的姿態(gesture):齊澤克揉鼻子的動作,德勒茲眼鏡之下的眼神和敘述的節奏,伽達默爾記憶中描述海德格爾授課時的氛圍等等。

我突然想起遊戲互動敘事探索者 Chris Crawford 在 1992 年遊戲開發者大會上的《巨龍演講》(Dragon Speech),他對觀眾怒吼,表達對於講座這種單向的,以效率為主的而缺乏交流的信息傳遞形式的不滿,他認為計算機和遊戲開創了一種能夠衡量知識傳遞效率和效果的模式,能夠隨著互聯網的分發和成千上萬的人們達成深度的對話和溝通 —— 而今天當我們試圖將遊戲放回藝術館現場的時候也在重新思索「為什麼要在藝術館,而不是家中玩遊戲」,並尋找更合適的呈現形式。

前些日子我觀看藝術家曹澍的表演《像掌紋一樣藏起來》,他用現場玩遊戲與自我敘事結合的模式,予以電子遊戲某種現場性。雖然這更像是一場純粹的表演和敘事,但卻讓我想到或許遊戲本身也可以成為一種講演的裝置和表演的道具,而我過去的在一些分享也是誤打誤撞地這樣做的,展示遊戲,帶著聽眾一同體驗,在知識的敘述和藝術經驗中來回穿梭——或許從這條線出發,之後遊戲研究的分享可以更好玩一些,讓關於遊戲的講座(lecture on game),變為正在玩和正在表演的講座(lecture at play)。

葉梓濤

落日間

ELLEN BLUMENSTEIN

艾倫·布盧門斯坦(Ellen Blumenstein)擁有文學、音樂學和媒體研究碩士學位,是大眾沙龍(Salon Populaire)的創始人(2010- 2012),這是一個位於柏林的機構再現和藝術生產門檻上的話語事件空間。她於 2012 年至 2016 年擔任世界知名的柏林 KW 當代藝術學院項目總監。你可以在 https://artmap.com/ellenblumenstein/texts/all 網站上找到她更多的工作。

原文鏈接:https://artmap.com/ellenblumenstein/text/what-is-lecture-performance-an-introduction-to-an-extended-investigation-

翻譯:葉梓濤

校對:沙皮狗

圖片為譯者所加

Perform a Lecture! 表演一場講座!

2010 年,我們與柏林的不同機構合作,開展了名為《表演一場講座!》的系列活動,共分六部分。

作為一種特殊的表演形式,講座表演於 20 世紀 60 年代首次出現在視覺藝術領域,近幾年受到越來越多的關注: 2004-2006 年間,策展團體 Unfriendly Takeover 在法蘭克福的 Atelierfrankfurt 舉辦了一系列「講座表演」,科隆的 Kölnischer Kunstverein 也於 2009 年舉辦了一次相關展覽。然而,我們並不覺得這一流派失去了任何魅力,因此我們開始進一步探索這一流派,並沉浸在對其生產力的研究中。

《表演一場講座!》的目的是探問這種形式的時效性,並參與到這一媒介的「政治」中來。講座表演佔據了一個「中間地帶」(inbetween zone),它不可避免地將藝術體驗的現場、通過藝術獲取和處理知識的另一種途徑,以及藝術家與其觀眾之間的特殊關係明確地主題化。因此,我們認為,講座表演這種形式可以讓我們分析藝術環境及其機制的變化,包括作者和創造力的概念、機構及其空間,以及藝術界不同主角之間脆弱的關係網。

《表演一場講座!》系列包括六場由國際藝術家帶來的新表演,在表演的同時,藝術家、組織者和一位來自美術、戲劇和/或理論界的嘉賓進行對話,共同思考表演形式的經驗和潛力。

(介紹選自:https://artmap.com/ellenblumenstein/text/perform-a-lecture-series-of-6-events-on-performance-lectures-supported-by-capital-culture-fund-)

WHAT IS LECTURE PERFORMANCE? AN INTRODUCTION TO AN EXTENDED INVESTIGATION 什麼是講座表演?一份延伸考察的引言

如果眼睛無法離開追隨自己的不同目光,就無法自由思考。只要目光相遇,我們就不再是全然的兩者,也就很難保持單獨。這種交換(這個詞很準確)在很短的時間內實現了移位(transposition)或置換作用(metathesis)——兩種「命運」、兩種觀點的交叉(chiasma)。這樣,一種同時發生的相互限制就產生了。你捕捉我的圖像,我的外表;而我捕捉你的。你不是我,因為你看到了我,而我看不到自己。我缺少的是你看到的這個我。而你缺少的是我眼中的你。無論我們在相互理解方面取得了多大的進步,我們的反思有多少,我們的差異就有多少。

—— 保羅·瓦萊裡(Paul Valéry),Tel Quel

有兩種可能的方式來思考「表演一次演講!」的項目,並將其推動力融入當前的藝術話語中。我們可以追溯我們正在研究的這一形式「講演 / 講座表演」(Lecture Performances),從其首次出現在藝術領域和其他領域的前身到今天的不同展現形式,從而在歷史譜系中定位和驗證該項目;我們也可以參照法國哲學家阿蘭·巴迪歐的觀點,將「講演」視為一種「事件」,它打斷了日常和既已建立的領域,以反思其在今天的時機和相關性。

如果我們認識到最近出現的「講演」是對藝術領域某些慣例的挑戰,值得仔細研究,而不是將本導言用於藝術史合法化的努力,那麼我們就可以專注思考當下講演的「政治學」。

為此,我將利用吉爾·德勒茲(Gilles Deleuze)/費利克斯·瓜塔裡(Félix Guattari)的授意,特意從其他話語中摘錄部分內容——正如他們的「根莖」概念所闡述的那樣——以適應調查。我將發展他們在《什麼是哲學?》(What is Philosophy?,1991)中將藝術作為一種思維形式(art as a form of thought)的定義,以及莫里斯·梅洛-龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)將「視覺」(vision)定義為一種超越理性的思維模式,並與觀看和身體存在有著內在聯繫,從而為本文提出假設。

德勒茲/瓜塔裡對哲學、科學和藝術這三種思想形式的分類將有助於說明「講座表演」在藝術類型中的特殊性,並澄清其與科學和哲學的區別。在梅洛-龐蒂的幫助下,我們可以詳細說明講座表演將主體性和身體融入感知的藝術經驗的模式。

有了這些工具,文章隨後將追溯本系列中六場特定講座表演所提出和爭論的問題,分析這種形式的獨特性和其組成部分、運作方式及影響方向。研究將探討藝術中知識與真實的對立,以及藝術語境及其機制近來的轉變。

本案例研究以及整篇發佈被視為對這一主題進行擴展研究的起點,並希望有助於更好地理解 「展覽」(exhibiting)這一脆弱的概念及其構成要素:藝術家、藝術品、策展人、空間和觀眾。

首先,我想探討德勒茲/瓜塔裡提出的哲學、藝術和科學之間的區別。他們對這三個領域進行比較的重要前提是,將其每個領域都理解為一種具體而直接的思想形式,其構建了我們在何種框架內,如何與世界打交道,與世界建立聯繫的可能性。他們寫道:「在定義思想的藝術、科學和哲學這三種偉大的形式,始終總是面對著混沌,鋪設一個平面,在混沌之上劃出一個平面」。哲學發明了一些概念來劃定(circumscribe)宇宙,而科學則建立了一個參照(座標)系統,在這個系統中可以提出(關於現實的)命題。藝術則通過情動(affects)和感知對象(percepts)(不能與情感 affections 和知覺 perceptions 混為一談)來(審美地)構成感覺(sensations)。

這三個領域所關注的始終是人類永恆的基本問題,即瞭解我們所生活的世界以及我們與這個世界的關係。這些問題從來都不只是主觀或個人的追求,因為所有的思想都超出了個人的觀點和視角。思想需要其決定性的模式,需要哲學家、科學家或藝術家試圖探索的問題或關切。哲學渴望發明(invent)世界,科學則想理解和描述世界,而藝術的目的則是將世界與感覺聯繫起來——即從根本上將主體與世界的關係融入思想之中。每個領域都為其自身定義了一個不同的,思想則致力於此的界域(realm)(也為其所定義)。哲學處理無限,目的是使混沌具有一致性。科學在現實中運作。目的是通過對現象的延遲和減速來理解世界的運行,並通過細細的觀察來滲透/掌握它們。科學的功能是提供一個框架,在這個框架內對問題進行研究,然後得出一個命題。而藝術的獨特作用,則在於提供並確保一個界域,並且不是通過邏輯(比例、客觀化的手段),而是通過有意圖的主觀化(subjectivisation,情動和感知對象)來帶來思考。

在這裡,梅洛-龐蒂就可以登場了。在《眼與心》(Eye and Mind,1961)的一篇論述中,他也反思了視覺藝術的界域中思想的處理方式,並以繪畫/畫家作為探討的案例研究。在他看來,科學僅僅侷限於對其所要解釋的現象的描述,而藝術則促進了「視覺」(vision)這種獨特的思維形式,其必然基於對周遭空間的軀體體驗,從主體出發,但又超越了個體性(individuality)。眼睛是我們感知進入身體的中心器官,是任何思想的現場。空間並不是物體之間中性的關係網,而是依賴於主體,主體通過與空間的關係以及在空間中映射自身(無論是物體還是其他個體)來構成和獲取自身。因此,視覺是雙重的,它既是通過眼睛從外部進入我們身體的東西,也是發生在我們身體內部的東西,而我們並不制定它,甚至無法控制:「屬於視覺的思維是按照一種程序和規律運行的,而這種程序和規律並不是它自己賦予自己的。它沒有自己的場所;它不是一種既在場又切實的思想;在它的中心有一個神秘的被動性。」讓自己暴露在這種思想中,是超越事物表面,深刻理解我們周圍的世界和我們自己的必要前提。梅洛-龐蒂總結道:「視覺不是某種思維模式,也不是對自我的存在;它是賦予我的一種手段,讓我脫離自身,讓存在的裂變從內部展現,只有在裂變結束時,我才會封閉為自我。」

德勒茲/瓜塔裡和梅洛·龐蒂都堅持把「對世界的沉思」(rumination)作為思想的基本範疇,把追求真理作為思想的永恆任務;他們宣稱藝術是一個獨特的領域,其特殊的一致性使思想和經驗得以結合。藝術與哲學和科學有著本質的區別,因為藝術需要被體驗,需要被觀眾感知——它的思想只在事物與我們之間的某個空間展開。在這方面,「講座表演」的特殊設置始終立足於一種空間式的情境(spatial situation),在此情境中,藝術體驗在於陌生化我們對知識的普遍概念;它(或多或少明確地)摒棄了將知識的生產或獲取視為某種可能客觀的,且自足的科學形式內的真理的流行概念,而將知識(以及講座的形式)用作尚未包含價值,而需主觀地應用以獲得意義的材料。

I

丹·格雷厄姆(Dan Graham)和尼古拉斯·瓜尼尼(Nicolas Guagnini)的合作項目「導遊——穿越城市的柏拉圖式對話」(Tourguide – A Platonic Dialogue Through the City),以布魯諾-陶特(Bruno Taut)位於柏林布里茨區著名的馬蹄莊園(Hufeisensiedlung,1925 年)的建築導覽為起點。格雷厄姆和瓜尼尼與大約 30 名參與者一起,花了幾個小時在莊園內漫步,並自發地參觀了其中的一間公寓住宅,該公寓的一位住戶為他們提供了方便。格雷厄姆因其對現代和後現代建築的興趣和鑑賞力而聞名,因此聽眾們期待著一場格雷厄姆式的(即聯想式的,具有大量信息且有創新性的)講座,內容可能涉及建築、其構思背景、其社會文化和政治影響以及其在當今建築話語中的相關性。

格雷厄姆和瓜尼尼滿足了人們的這些期望,但也卻系統地打破了它們。除了瓜尼尼的簡短介紹之外,兩人拒絕扮演向其他人傳遞知識的「發起的」角色,而是通過向其他人提問或提出啟發性的命題,就相近的議題引發交流。顯然,這種挫敗感立竿見影。然而,在第一次苦惱後,大多數人都屈從了這種意料之外的局面,決定用自己的方式來應對。這次活動變成了一種零散的、去中心化的體驗,它依賴於一個人自己的權威(authority),但又是這種舞臺式的安排所特有的。

這次實驗的有趣之處不在於洞察了陶特的宇宙、他的建築模式、形式或美學,而在於藝術家們採取了微妙的策略,讓他們的觀眾(我們)面對一種假想的知識獲取的情境,並揭示其結構和誤解。此次活動的目的並不是要拓寬人們對建築和社會城市規劃的理解,而是要提出這一知識與藝術之間的關係,以及主體在其中的位置的問題。梅洛-龐蒂在談到藝術家-繪畫者-觀賞者(artist-painting-viewer)之間的聯繫時寫道:「藝術家正是通過將自己的身體借給世界,才將世界變成了繪畫」。他在這裡暗示,通過「視覺與運動的交織」,畫家佔有了空間,彙集了頭腦中活躍的思想,並開啟了對世界的理解,而這種理解是無法有意地獲得的。這種「知識」無法通過信息或比率傳遞,但可以通過繪畫來感知。梅洛-龐蒂沒有明說,但在他的概念中,通過「將身體借給世界」,即在身心高度覺知的狀態下感知世界,並將其轉換為另一種形式,藝術家不僅構思了藝術作品。他還與其他人建立聯繫,讓他們面對自己的藝術,這種相遇使他們能夠以與其相同的方式看待/思考相同的事物;藝術作品隨之成為兩者之間的中介(intermediary)。

我想說的是,格拉漢姆/瓜格尼尼在這裡構建了這樣一個組織方式,並表明不僅僅是(在展覽空間中)的藝術物(objet d’art)可以承擔中介的功能,建築的場所也在藝術家的倡議下承擔了這一角色。馬蹄莊園脫離了其日常存在,成為德勒茲/瓜塔裡以情動和感知對象為基礎的感覺理念的舞臺(或媒介)。

II

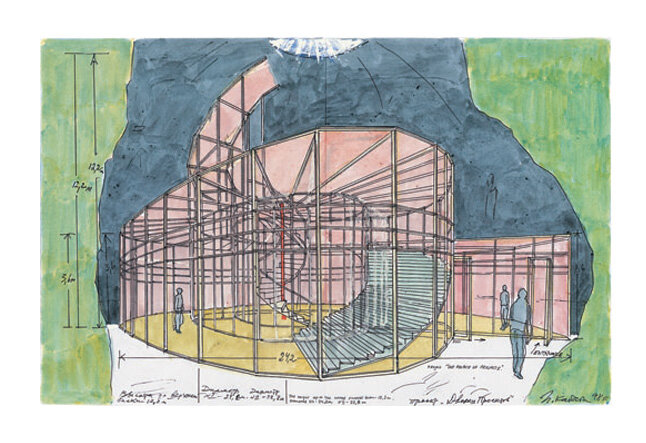

佩德羅·內韋斯·馬爾克斯(Pedro Neves Marques)的演講表演《論表演的不可見性與生命的共鳴——三項提議探討》是一個學術研討會。聽眾們閱讀並討論了他在大眾沙龍(Salon Populaire)安排在連續三天的演出中三篇文章所提出的問題。《逃生路線的設計:當代美學對歷史的影響評估與比較閱讀——以柏林市為例》(與Mariana Silva 合作)彙集了 Ilya Kabakov 的藝術裝置「項目宮」(Palace of Projects),並記錄了從 1961 年柏林牆建立到 1989 年柏林牆倒塌之間從東柏林到西柏林的真實邊界過境,而其他兩個作品/文本:《漂泊的酋長》(The Wandering Chief,1880-1891)和《底格里斯河遠征》(The Tigris Expedition,1978)則分別以阿瑟·蘭波(Arthur Rimbaud)和托爾·海爾達爾(Thor Heyerdahl)這兩位歷史人物為主題。三篇文章的共同點是審視藝術與生活之間可能延伸(stretto),以及對藝術即生活(以及生活即藝術)的各自解讀。

與「常規」細讀不同的是,藝術家選擇了同時擔任作者和評論者不可能的雙重身份。觀眾的惱怒是可以預見的,而且從一開始就出現了。這種刺激使觀眾脫離了他慣常的被動狀態,即他對藝術家專業知識先入之見的認可,並刺激了「藝術」遊戲的玩家之間關係的新型協調。

這個項目設置的基底並不是人文科學(藝術史、文學、社會學、人類學等,這只是內維斯·馬爾克斯在這裡所涉及的幾個學科),也不是哲學。例如,在科學領域,將 Kabakov 的藝術裝置與現實生活中的柏林邊境口岸進行比較,要麼是為了構建一種安排,使兩者能夠在圖像和美學性質方面進行比較,要麼是為了創建一個社會學框架,分析和理解各自情形下的人類社會互動。如果是哲學,那麼藝術與生活的關係這一根本問題就必須通過發明全新的概念來解決。然而,佩德羅·內韋斯·馬爾克斯卻觸及了與這些學科及其相關事件有關的感性經驗。

他的工作在歷史意義的評估層面上並不有效,例如在評價托爾·海耶達爾人類學研究的歷史意義方面,或者在討論焚燒他的船,底格里斯,這一象徵性政治抗議可能具有的美學特質方面。但我想,這並不是他的目的所在。

這位藝術家聲稱,乍看之下毫不相干的事件之間存在聯繫,且這些事件與今天息息相關。他成功地引發了人們對這些事件可能產生的影響的回應,但他似乎並不信任於前文提到的藝術家-作品-觀眾之間的關係。這種設置是微妙的,因為它只有在離開認知層面、每個「當事人」都屈服於事件的不可預測性的情況下才能發揮作用。由於內韋斯-馬克斯拒絕放棄對他所創造的情境的控制,也不承認他得依賴觀眾才能使事件「奏效」,因此這個項目的潛力很遺憾並沒有完全發揮出來。

III

Ellie Ga 的成長項目「占卜者」(The Fortunetellers)採用了人類學幻燈片展示的形式。作為一群科學家團隊中唯一的藝術家,Ga 在 Tara 號帆船上度過了六個月,在北冰洋的冰群中開展科學研究。《占卜者》由自傳體生活故事講述、船上的聲音文件、幻燈片和數字視頻選段組成,傳達「北極夜晚日常生活的術語和儀式」。藝術家將個人記憶、對特定主題(如 Yo-Yo 或浮游生物的隱喻力量)的研究以及對群體動態和社會互動(包括她自己在團隊中的位置)的分析結合起來,描繪出一幅 「人類時間節奏」(rhythm)的圖畫。

她戴著耳機,操作著各種技術設備——電影膠片、幻燈片和抬頭投影儀,將箔紙上的圖像拼貼起來,她像專業演員一樣講演。她的旁白敘述背得滾瓜爛熟,聲音完美無瑕;每個動作都準確無誤,精心排練。不過一個令人惱火的事: 她背對觀眾而坐。乍一看,她的演講就像一部普通的人類學幻燈展示,就像那些非法張貼在外牆或空商店櫥窗上的海報廣告。其中有關於旅行安排的數據、講者和她的夥伴們在周邊旅行的私人照片,以及關於工作和地點特殊性的解釋等等。

與之前的項目不同,這裡講座表演的形式只是間接地被顛覆。觀眾並不積極參與作品的實施,丹情況也與人類學幻燈片放映不同。與其參照的模式相比,該展示不僅更復雜、更出色,而且其提出的議題也與同類的展示大相徑庭。Ellie Ga 將探險隊的極端處境,黑暗、與世隔絕、船隻移動和離開冰層完全不可控——作為一個契機,來審視取得科學成果的人類境況,她不僅引用參照了這些境況,還為觀眾打開了一個想象的空間。

如果我們把船上的情況看作是人類共居生活的試驗場,那麼我們可以發現,Ellie Ga 特別關注自己在群體中的角色。她承認自己對其他同伴的攻擊性、競爭和嫉妒,承認自己的無聊,甚至不遺餘力地向觀眾描述船員的生理需求。她想知道自己作為藝術家在這樣一個環境中的「無用性」(uselessness),因為這個環境是為了生產硬性「科學」數據(以證明花在這些數據上的錢是合理的),而她對此卻無能為力。因此,她報告說她發現自己處於社會底層,並描述和介紹了她為提高地位而採取的策略:例如,她在北極的夜晚照亮冰層上的裂縫,並從該場景中拍攝了一系列照片;在她的演講中,她既使用了這些照片,也介紹了準備過程和對該事件的反應。就可測量的產出而言,這一活動完全是無意義的,但卻對船上的其他人產生了審美(感官)上的影響。對於參與在 ICI (文化探究研究所,Institute for Cultural)舉行活動的觀眾來說,她的展示及其觸覺刺激所帶來的感官衝擊與這種體驗的反思相遭遇;兩者同時發生,融合成一種既不只涉及智性也不只涉及情感,而是同時涉及兩者的體驗。

IV

埃裡克·邦格(Erik Bünger)的項目是講座表演三部曲的第二部分,他的講演始於《關於精神分裂的講座》(Schizophonia,2007-2009 年);第三部作品尚未完成。邦格曾是古典作曲家,但現在是視覺藝術家,他的作品經常涉及音樂和藝術之間的關係,他將視覺和音樂元素結合起來,在音樂和/或視頻編排中進一步探索這種關聯。《第三人》的佈景包括一個類似劇場的空間,在 Radialsystem V 上有一個舞臺,邦格站在舞臺上,就像一個電視佈道者,戴著耳機,在聚光燈的照射下,他的影子怪物般地投射在身後的牆上。他的旁邊是一個巨大的投影屏,上面播放著一段視頻拼貼,其中是邦格對生活的評論。儘管他有時會將這兩場講座作為一個有畫外音的視頻裝置來展示,但對於我們關注來說,最重要的還是藝術家本人要親臨現場,因為他具身化為既是警告我們音樂的誘惑力的小鬼,也是主動誘惑我們的另一個小鬼。

為了研究音樂對人類身體和心理的影響,邦格使用了《第三人》(The Third Man)的主樂調,這是 Harry Lime 為 Carol Reed 1949 年拍攝的同名電影創作的主題曲。邦格追溯了影子的形象,將其視為存在缺席者(present-absent,如不死人、惡魔或守護天使)的代表,通過朗朗上口的旋律侵入人的身心。他的論點既簡單又激進:他賦予音樂一種特殊的力量,這種力量既被機構用來控制人們(例如,青少年通過一種名為「蚊子」(mosquito)的裝置遠離公共場所和購物中心,這種裝置播放的音樂頻率很高,20 歲以上的人都聽不到),也有個人故意迷失在音樂中,一旦出現此類情況,他們就會心甘情願地屈從於音樂所承載的意識形態內容的入侵。

作品中的例子包括阿巴(Abba)的歌曲《謝謝你的音樂》(Thank You for the Music)、Kylie Minogue 的《Can't Get You Out of My Head》,以及一部早期的奧地利法西斯家庭電影,該電影將唱歌描繪成一種情感淨化(emotional hygiene),在孩子們中間釋放和傳遞法西斯思想。《第三人》被描述為一種裝置,它將我們自己的恐懼、愛和憎恨反饋給我們,作為一個空白的位置,它並不產生和傳遞自己的內容,而只是起到把某人自己的的感受反饋給其自己的鏡像功能。對邦格來說,音樂先於意識和思想,它是「總是已經在那」的東西,就像孩子在子宮裡就能聽到母親的歌聲——甚至在出生之前。

整部作品所圍繞的機制是藝術家和觀眾對音樂危險性的共同反思及其平行化實施的雙重束縛(double bind),邦格用來警告我們的非常類似的音樂樣本而帶來的無助的誘惑。他集先知與惡魔於一身;他在我們面前展示了控制系統,讓我們沒有機會,只能屈從於它的力量。

V

在形式上最具實驗性的項目是奧利維亞·普蘭德(Olivia Plender)和羅密歐·貢戈拉(Romeo Gongora)的角色扮演《從家庭到國家》(Family to Nation)。雖然活動被宣佈為表演,但實際上觀眾與藝術家和組織者一同成為了表演者。在心理家庭劇和巴西改革派教育家保羅·弗萊雷(Paulo Freire)的團體行為技巧練習的混合體中,參與者要「與一群參與者一起審視家庭和國家中現有的權力關係、權威形式及其破壞因素」。在 HBC 多功能劇場的環境設置中,策展人 Kim Einarsson 擔任了當晚的調解員(mediator),並且一位社會學家和心理學家對小組內部的動態和衝突進行了干預。

從一開始,參與者就被分成了五個「家庭」,並被分配了各自家庭成員的角色。這個夜晚由四個連續場景腳本演變而成,提出的問題主要圍繞傳統家庭模式和剝削性支持結構(如僱用保姆照顧孩子)。調查研究的一個附帶話題,即探討「受眾在表演中的角色、觀眾的激活,以及藝術可能的社會功能」,比直截了當的政治主題更受關注——儘管這發生在表演之後,而不是表演過程中。

令人驚訝的是,觀眾轉變為參與者的過程起初並沒有在群體中激起任何牴觸情緒;每個人(包括我們這些組織者)都欣然接受了肥皂劇式的角色扮演。更令人吃驚的是,事後觀察發現,所謂的「專家」(experts)——社會學家和心理學家,被毫無疑問地接受為權威,他們的意見往往被愉快地接受,沒有人對他們的干預提出異議。不過,也許正是因為這個原因,就「講座表演」對藝術家、藝術作品、觀眾以及他們所處的環境之間關係的持續調查而言,這個項目是整個系列中最直截了當的,因為它已經失去了平衡,而且每個人都注意到了。在遊戲結束後,當我們再次從沉浸中浮出水面時,大多數人都立刻意識到,在進入表演遊玩的那一刻,我們已經放棄了藝術界所珍視的批判性,而這是不對的。為何如此,怎麼會這樣,這個問題成了當晚的焦點,讓酒吧裡的許多人討論了好幾個小時。

在我看來,這個項目在設置上的問題在於,藝術家們佔據了太多的主導地位,控制了太多的行動進程(就像馬爾克斯的情況一樣),他們對結果明顯的先入為主的期望沒有給觀眾和事態的發展留下任何空間。普蘭德/貢戈拉,分別是社會學家/心理學家的替身,充當了「權威」或「專家」的角色,而 「調解人」或策展人則變成了一個單純的報告者(conférencier),而她更應該是一個介紹者或主理人;甚至連我們,這些組織者也要完成規定的任務。當審美體驗不是一個獨立於我們之外的東西,而是我們(藝術家、策展人、觀眾)自己共同形成時,這場表演各種力量的就無法平衡,我們很容易放走這個場合作為實際的美學體驗的協商的潛能。我們錯過了通過體驗梅洛·龐蒂所假設的「存在的裂變」(如上所述)來認識自己的機會,因為我們忙於沉浸在對它的否定之中。

VI

邀請威爾·霍爾德(Will Holder)發展一場「講座表演」,意味著需要一個複雜的人員組合。霍爾德最初從事平面設計,他的藝術實踐側重於顛覆既定的、大多是傳統的藝術角色、責任和權力分配。他仍在設計目錄手冊(catalogues),比如最近為藝術家二人組 The Otolith Group 設計的目錄。但在這種情況下,誰是作者,誰又是藝術家呢?

為了「演一場講座!」,霍爾德邀請了另一位藝術家卡莉·斯普納(Cally Spooner)來展示她正在進行的項目《間接語言》(Indirect Language),兩人已經就該項目開展了數年對話。該項目是對莫里斯·梅洛-龐蒂 1952 年的論文《間接語言與沉默之聲》(Indirect Language and the Voices of Silence)的八幕戲劇化演繹。霍爾德參與了演出,並扮演 「敘述者」(narrator),代表梅洛·龐蒂。在這裡,角色再次被混淆:作為作品的委託人,霍爾德完全可以佔據策展人的位置,因為他將藝術家的位置移交給了斯普納,但隨後,他又參與了斯普納的表演,因此斯普納就成了他的「導演」,儘管他在宣佈作品時仍然是受邀藝術家......

該劇本身也存在類似的故意混淆。這部作品由一名策展人、一名作家、另一名藝術家、斯普納和霍爾德本人以及兩名專業演員組成,在一家電影院(阿森納電影與電視藝術學院)中以劇本朗讀的形式進行表演,並不斷轉換其參照平面。他們扮演劇本中的人物——梅洛-龐蒂、費迪南德·德·索緒爾、讓-保羅·薩特、安德烈·馬爾羅(André Malraux)、「畫家的幽靈」——這些人物都是斯普納從原文中提取出來的,他們模仿了原文中的對立立場。她的戲劇化為這一複雜的安排增添了新的層次,引入了一個「腳註」和「舞臺指導」的角色,對歷史人物及其行為進行評論,從而含蓄地說明了他們在上下文中的嵌入性。她的方法交叉了文本論證起作用的不同時間和地點,並將其現實化為當今的問題。

20 世紀 50 年代,梅洛-龐蒂提到了當時與法國前文化部長安德烈·馬爾羅之間的爭論,馬爾羅在其《沉默之聲》(The Voices of Silence,1951)一書中提出了「想象中的博物館」(imaginary museum)這一概念,以回應攝影作為一種(易於複製和傳播的)藝術類型而日益重要的問題,斯普納/霍爾德思考的是當今藝術家的角色和藝術品功能的問題。在這個時代,不僅藝術物失去了其首要地位,而且審美/藝術體驗的場所也變得不確定。

梅洛-龐蒂隨後反對了馬爾羅所認為的「在人們的頭腦中存在著一個包羅萬象的想象檔案,其中包含了所有時代的所有藝術」的觀點,他堅持體驗情境的特殊性。梅洛-龐蒂必須捍衛在公共場所(或至少是半公共場所)舉辦展覽的情境,反對將同藝術品的會面「私有化」(privatize)的提議,而今天的藝術家則需要保護與藝術和通過藝術相遇的特殊形式,反對奇觀式的公共藝術活動和不夠複雜的表面美學化,這種美學化重申既定的安全而非提出問題。

《間接之聲》以一種娛樂的方式聚焦了一場歷史性的爭論,並通過觸及觀眾的思想和視線來揭示其基本論點。與此同時,藝術家在他們自己的論點中的在場以及與「真實」身體的對抗,優雅地評論了藝術家的代表性問題、以及其聲音和「意圖」(intentions)。事實上,藝術家們與所呈現的主題有著內在的聯繫,但他們的主體性被概念化了,並開闢了一個遠距離反思的空間。作品的存在性現實總是已經包含了對他人(他者凝視)的認可或回應。

VII

在這一點上,我們如何才能就我們的問題得出初步結論?講座表演在哪些方面起到了打破藝術領域既定規則的作用?我們發現,本項目中的所有講座表演都滲透,並大多顛覆了(其他領域的)現有形式,因此我們無法談論這種形式的一系列具體特性。不過,與傳統的講座(在藝術界和其他領域)相比,也與其他表演形式相比,可以說講座表演總是涉及對其設置(setup)以及表演藝術家、作為藝術作品的表演和特定空間內的觀眾之間關係的反思。這可能是明確或間接發生的,但似乎是其探索方向不可或缺的一部分。不過,這種探究若能發揮作用的話,也絕不會停留在單純的智識論點的層面,而是從根本上將藝術家和觀眾的感官體驗納入其陣列。在每一種情況下,知識都被用作追索更深層次問題的工具。這些論題在每種情況下都是特殊的,但始終會回到思想本身的可能性。如果說今天的 「講座表演」的堅持有什麼值得學習的地方,那就是我們必須認識到,藝術體驗的特異性(specificity)和展覽情況的問題始終存在,而且是當今最緊迫的問題之一;對於這個問題,我們中沒有人能夠獨自前行。

參考

- See for example: Alain Badiou, Being and Event (New York 2007).

- Gilles Deleuze, Félix Guattari, Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia (Minneapolis 1987).

- Gilles Deleuze, Félix Guattari, What is Philosophy? (New York/Chichester 1994).

- Maurice Merleau-Ponty, “Eye and Mind”, in: Ted Toadvine and Leonard Lawlor (eds.), The Merleau-Ponty Reader (Evanston, Illinois 2007), pp. 351-379.

- Gilles Deleuze, Félix Guattari, What is Philosophy? (New York/Chichester 1994), p. 197.

- Ibid.

- See Deleuze, Guattari, pp. 15-116.

- See Deleuze, Guattari, pp. 117-200.

- Ibid.

- See Merleau-Ponty, “Eye and Mind”

- Ibid., p. 374.

- Ibid., p. 353.

- See Deleuze, Guattari, p. 183.

- Merleau-Ponty, p. 353.

- Ibid.

- 參見德勒茲/瓜塔裡對藝術和哲學的比較:「感官生成(Sensory becoming)是某物或某人不斷成為他者的行為(同時繼續是他們是其所是),(……) 而概念生成(conceptual becoming)則是使得日常事物(common event)本身逃逸其所是的行動。”See Deleuze/Guattari ́s comparison between art and philosophy: “Sensory becoming is the action by which something or someone is ceaselessly becoming-other (while continuing to be what they are), (...) whereas conceptual becoming is the action by which the common event itself eludes what is.” P. 177

- See www.elliega.info/index.php?/ongoing/project-description/, last accessed March 8, 2011.

- Ibid.

- From The Third Man, a video by Erik Bünger, courtesy of the artist.

- Ibid.

- Maurice Merleau-Ponty, “Indirect Language or the Voices of Silence”, pp. 241-283, in: Ted Toadvine and Leonard Lawlor (eds.), The Merleau-Ponty Reader (Evanston, Illinois 2007).

- André Malraux, The Voices of Silence (New Jersey 1978).

- Cf. Christine Regus, “Christine Regus über Keren Cytter im HAU, Berlin”, Texte zur Kunst, 05.03.2010. www.textezurkunst.de/daily/2010/mar/05/christine-regus-uber-keren-cytter-im-hau-berlin/ . Last accessed March 8, 2011.

日 | 落譯介計劃 是數字人文實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(請查看網站 xpaidia.com/sunset-project/)。

E39 Play! Play! Play! 戲劇! 表演! 遊戲! Janet Murray 從遊戲-故事到賽博戲劇 From Game-Story to Cyberdrama (2004) Marc LeBlanc 創造戲劇化遊戲動態的工具 Creating Dramatic Game Dynamics (2005)

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎讚賞或贊助落日間,加入內測計劃,查看並且優先參與落日間正在進行的其他未公開項目,並且每週收到至少一篇我們情感異樣豐富的小作文。詳情可點擊閱讀原文,或進入:xpaidia.com/donation

非常感謝招商文化演藝互聯的邀請,使落日間能深度參與到了蛇口戲劇節從新空間演藝到新劇本寫作的孵化到呈現的方方面面,使得我們有機會與優秀的戲劇從業者得以交流溝通,更進一步推動戲劇-遊戲的研究和創作。