落日間鏈接:Alexander R. Galloway 我如何用軟件建模居伊·德波的頭腦 | ROMchip (2022)

譯按

此文是媒介理論哲學家亞歷山大·加洛韋(Alexander R. Galloway)談他作為遊戲程序員創作遊戲《Kriegspiel》的程序AI的一篇文章。

文章所吸引我的,是一種我認為在當下研究中很缺乏的東西:一種多元且鮮活,充滿著冒險動手的,理論研究與創作結合的跨學科實踐。

《Kriegspiel》這個遊戲是加洛韋根據法國哲學家居伊·德波所常常被人忽略的遊戲設計作品《戰爭遊戲》做的數字化重製與再現,德波這個自稱「戰略家」的國際情景主義創始人以他標誌性的《景觀社會》電影的異軌,巴黎城市中的漂移等遊玩的策略而聞名,而他有個不為人所知的身份:遊戲設計師和遊戲公司創始人。這種身份異質的多樣性與加洛韋自己學術實踐相互照映,在這篇文章中得到了充分的展現。

文章內的觀點其實並不難讀,加洛韋所提到的極小極大(min-max)優化算法也是棋盤類遊戲中最為基本的人工智能算法,而他最終達到並不理想的AI效果也許還有待提高,無論可能是進一步做更好的評估函數,增加的算法的剪枝(Alpha–beta pruning),或者是使用 Alpha Go 基礎之一的蒙特卡洛樹搜索(Monte Carlo tree search, MCTS)等來進行更強力的探索等等。

但我覺得最值得關注和最有意思的地方就如題目所描述的:德波的頭腦或想法是怎樣的?應該更契合於怎樣的一種算法模式?正是在這點上,加洛韋發現了不同於人們通常對德波充滿靈活性和漂移的遊戲策略的印象:德波的遊玩風格與《戰爭遊戲》都是高度結構化的,確定性的,更像是一種符號邏輯的AI或暴力破解的(brute-forcing)模式。

當然我會認為這或許也是加洛韋為自己階段性程序水平的辯護(就如同他先前因為還不知道如何編寫人工智能代碼而聲稱德波並不喜歡人類與計算機對弈)一樣,或許我們也可以用一套更偏向非暴力破解的方式進行編寫,如更多依據士兵性格劃分或場面局勢進行類似戰棋遊戲的有限狀態機(FSM, finite state machine)或行為樹的建模,或依據整體目標性的大判斷的目標導向行動計劃(GOAP: Goal Oriented Action Planning)推進;而文章關於機器學習的部分或許也不全準確,因為如基於強化學習(Reinforcement Learning)的機器學習方式也可以不需要使用對人類對局數據的收集和學習的而可以進行自對弈的積累等等(但或許人類數據也需要更多引導)。而文章中對於計算機的論述等等實際上也與加洛韋的新書中的論述無不關聯,有服務於其哲學論述之嫌。

但是這個想法是很有意思的,或許我們可以思考:我們是不是能建模更多的哲學家的戰術和策略?那如何建模德勒茲/瓜塔利的頭腦?如何建模弗洛伊德的戰術?這些規則和行動邏輯中怕是不能推演出某種現實世界的最優解,但足夠引起我們有關戰術的思索,或許結構主義者是類似德波這樣的「結晶狀」的玩家,而後結構主義者則是更加遊牧和隨機性摻雜的算法?或者是需要另外一種不同的遊戲模式和形態?德波的這種遊戲的設計和構造方式遠不足以捕捉現實的複雜性?圖論和機器學習或聚類算法能夠給哲學什麼樣的新的啟示?我們能不能用數學和算法的方式去處理這些如巴黎心理學地圖這樣的材料?這些都非常有趣值得繼續追問和探索。

而實際上加洛韋自己也是將這種算法建模(modeling)以及編程,並且調試(debug)的過程當作是一種進行數字化研究的方法,他提到他一手用代碼調試德波的遊戲,一手寫作並對照著德波的歷史檔案,由此發現了許多再版書籍檔案中的錯誤,如對於棋局的記錄實際上有誤等等,這些編程與遊戲創作的實踐毫無疑問地成為了其研究的一種手段,也是一種 Artistic Research 的過程,而這就像他的新書《Uncomputable》的副標題:悠長數字年代中玩與政治(Play and Politics in the Long Digital Age),我們也能在其文本分析和檔案中發掘遊戲,在德波的遊戲中思考政治與哲學。

此外我在搜索的過程中發現加洛韋與一位桌遊的油管視頻博主做了一期播客採訪,並且一同玩了一局《Kriegspiel》,還似乎與著名遊戲設計師 Chris Crawford 做了相關的訪談,這些與遊戲行業以及玩家進行交流的研究姿態都非常的寶貴。我很讚賞加洛韋這種從實踐延伸串聯數字與人文歷史的研究方式,他因為再現德波的遊戲所引起的關於版權和剽竊進步的討論也引人深思。

就像德波在他最後一部電影《我們一起遊蕩在夜的黑暗中,然後被烈火吞噬》(In girum imus nocte et consumimur igni)中所說的「沒有任何重要時期開始於理論,最先的總是一場遊戲,一場鬥爭,一段旅程。」(no vital periods ever began from a theory. What's first is a game, a struggle, a journey.)

讓我們先開始遊戲吧!

葉梓濤

落日間

注:這篇文章發佈的刊物是 Romchip,一個旨在推進遊戲批判性歷史研究的平臺,其開放性與跨越學術圈內外的思想與出版實踐也非常令人尊敬,充滿活力,本次的翻譯也非常高興能得到 Romchip 的回應支持與在其期刊進行發佈的機會,這也是對一直以來「日 | 落 譯介」計劃實踐的最好肯定。非常感謝 Romchip 的編輯 Laine Nooney 的聯繫以及 Alexander R. Galloway 本人的授權。以及非常感謝科學史圖書館的徐露一如既往靠譜的翻譯合作。

此外感謝人工智能與算法從業相關的友人rolan和過雨洲給到的答疑幫助,如果對遊戲人工智能算法有更多的興趣歡迎參考 GN Yannakakis 的《人工智能與遊戲》(Artificial Intelligence and Games),其中提到了本文中涉及的所有算法。

校按

這篇校按主要分為兩個部分,前半部分補充一些論文背後的歷史紛爭,後半部分回到論文本身談談論文裡值得注意的一些地方。

其實,加洛韋(Alexander R. Galloway)復刻德波遊戲的過程並非一帆風順,他在《無法計算》(Uncomputable)一書前言提及自己曾收到來自德波遺產委員會的律師信。律師信指出加洛韋已經侵犯了德波的知識產權,並將這份信同時寄給了加洛韋當時駐地的藝術空間負責人。在加洛韋看來,這件事頗具諷刺意味:一方面,德波自己的異軌理論和再挪用的美學實踐就建立於大量取材他人思想(例如黑格爾)和成果(例如好萊塢影像)的基礎之上;另一方面,加洛韋認為自己完全構不成抄襲的行為,重演歷史算法只是研究方法的一種。最後他還引用了德波在《景觀社會》第八章的發言:「剽竊是必要的,進步需要它」(Plagiarism is necessary. Progress demands it)。

事實上這個項目在2007年就已經面世,而作為研究成果的論文《德波的懷舊算法》(Debord's Nostalgic Algorithm)則在2009年10月發表在學術期刊《文化機器》(Culture Machine)的「海盜哲學」(「Pirate Philosophy」)特刊上。加洛韋的論文被選入「海盜哲學」特刊,無疑就和2008年圍繞德波遊戲的知識版權產生的紛爭相關。當然從這個結果看來,學術界內大部分學者都更加支持加洛韋,正如情境主義者在1968年5月塗鴉在大學牆上的宣言是「廢除版權」(「ABOLISH COPYRIGHTS」)一樣,德波力圖讓思想成為行動的理論本就應是武器而非展品,而武器就是拿來使用的。

圍繞這場紛爭,同樣是媒介學者且與加洛韋常有交流的馬修(Matthew Kirschenbaum)撰寫了長文《德波的 Kriegsspiel 和棋盤兵棋推演》(On Debord’s Kriegsspiel and Board Wargames),從德波設計和命名的遊戲與傳統棋盤策略遊戲的歷史譜系出發,論證德波的遊戲本身就與當時市場上流行的其他商業兵棋設計有相似之處,指出所有遊戲其實都共享著一些同樣的傳統和思想,而加洛韋對德波的遊戲所做的嘗試和改變就如德波對同期遊戲所做的事一樣,並指出再復刻其實就是賦予德波思想及其遊戲第二次生命,為更多人瞭解和討論德波的作品提供契機。事實上,就在加洛韋發佈項目的第二年,沃克(McKenzie Wark)就在《閣櫃》(Cabinet)2008年春季刊上發表了文章《戰爭遊戲: 作為戰略家的德波》(The Game of War: Debord as Starategist),其中一個有趣的觀察是德波的《戰爭遊戲》雖有諸多不足,但他在除了騎兵、步兵、炮步和兵工廠等常用戰鬥部件外,特意增加了通信單位,且設置了通信線路會影響其他軍事單位在遊戲裡的移動速度這一設定,並將此延申到戰術與戰略的區分,從而讓德波與其他主張陣地戰的葛蘭西和盧森堡等馬克思主義者同臺相比,指出重戰略的「遊玩」是德波思想的核心線索,是讓溝通能夠發生和讓時空能夠交會的關鍵場所。

可以說,加洛韋對《戰爭遊戲》的關注為德波的思想研究打開了新的視野或者說提供了新的話語聯繫,例如德波遊戲裡對通信設置的強調不由得讓人想到基特勒的《留聲機、電影和打字機》,無獨有偶,基特勒這本書裡也提到了戰爭遊戲。如果我們再將視野放寬,便會發現英國作家威爾斯(H.G.Wells)也嗜好用玩具和積木開發戰爭遊戲。如果我們將視野拉近,也會發現德波的戰爭遊戲已經灑下了星星之火,除了上文提到的文章,還可以參看受德波啟發建立的網站 Class Wargames 上的更多作品。此外,如果瞭解知識版權及相關事宜,能詳細寫寫這場版權警告糾紛背後牽涉到的「作者」、「原創性」及知識生產製度的變化,應該也會是非常有趣的一篇文章。

從文章以外的紛紛擾擾回到加洛韋的這篇《我如何用軟件建模居伊·德波的頭腦》( How I Modeled Guy Debord's Brain in Software),我會認為文章的重點是加洛韋的研究路徑與他建模的方法,也就是重要的是「how」而非他對德波思想研究的本身「what」。

前面提到加洛韋在2007年就發表了論文《德波的懷舊算法》。其實這篇舊文裡的許多觀點都沿用了下來,併成為《我如何用軟件建模居伊·德波的頭腦》和《不可計算》一書裡德波一章的主體,但加洛韋在保留主要內容的同時,也刪去了部分詳細的時間點。例如,在《德波的懷舊算法》中,加洛韋開篇就強調到1978年3月8日,德波作為一個激進的電影製作人和作家的昔日榮耀已經褪色,以便引出德波此後醉心於製作遊戲的形象和敘事。但到了論文《我如何用軟件建模居伊·德波的頭腦》這裡,強調德波光芒褪色的情節仍然存在,只是刪掉了「1978年3月8日」這個時間點。加洛韋可能也察覺到了其中的硬傷,因為1978年其實是德波非常出名的兩部作品《對景觀社會的評論》(Comments on the Society of the Spectacle,1988) 和 《頌詞》(Panegyric,1989) 還沒面世的時候,哪裡談得上是「昔日榮耀已經褪色」。這種用事先埋好的時間線和劇情腳本去填充論述邏輯的行為不止這一處。雖然《我如何用軟件建模居伊·德波的頭腦》對比《德波的懷舊算法》已經刪去了許多錯誤細節,但只刪除時間點而保留敘事邏輯的做法仍然留下了印跡,尤其是要多加留意《不可計算》一書中加洛韋筆下的德波形象。有時加洛韋會因為過於想強調德波醉心於《戰爭遊戲》而忽略或者至少削弱了德波同時關心知識、政治和藝術維度的思想複雜性(正如這篇論文裡,加洛韋很坦誠地說他曾經用德波當自己編程能力不夠的擋箭牌)。

不過,如果要閱讀加洛韋對德波的《戰爭遊戲》研究或者單純想要了解德波的遊戲實踐,這篇文章仍然是不錯的選擇和必要的文獻背景,可以看作是《德波的懷舊算法》的改良版和《不可計算》的精煉版,已經校正了許多細節差錯並縮減了大量多餘的論述。

如前所述,這篇文章非常優秀的一點,也是加洛韋行文寫作的特色和風格,就是他溝通學術研究與藝術實踐的嘗試(「how」):非常注意不同理論中抽象模式的形成過程。基於此,他一直在堅持學習軟件和編寫代碼的同時生產學術論文,且多棲並進並未削弱理論的批判性,而是要在批判理論和數字媒體中找到適合自己的方法。這種對實踐過程和上手研究的重視體現在這篇論文裡,就是標題中的建模「modeling」。

建模並非對數字化的生搬硬套式演繹,而是強調模式作為人理解世界的方式,能讓無序的事物顯現出秩序,並能通過對概率的引入讓模式之外的混亂有機會被納入意義的理解循環。可以說模式既是一種表徵結構,也是一種認知結果,同時也是一種媒介,溝通著經驗科學裡的抽象理論和現象事實。與此同時,「model as media」也呼應了近年來人文研究對以往實踐過程中被忽略的知識生產的條件和知識對象的作用的重視。這種對知識的物質性和媒介性的關注,也將啟發我們思考,新的視覺化技術或認知繪圖的需求會給洞察力的生成帶來哪些新的可能?

最後以加洛韋《不可計算》的結尾作為收束吧,「我們(人文學科的學者和學生)的目標不是挑戰成為數據挖掘者,因為我們總是資金不足,人手不足。關鍵是要完全退出這場遊戲,轉而繼續研究那些技術科學一直搞砸的問題,因為這些問題產生於特定的意識形態和工業使命。人文主義者更寶貴的是接觸到普遍人性中 Laruelle 所說的弱勢力量(weak force),與歷史和社會的普遍共性以及各種各樣的美學和文化現象相遇。這些現象不僅存在於歷史中,而且作為血肉之軀,就是歷史本身」。

徐露

Alexander R. Galloway

亞歷山大·加洛韋(Alexander R. Galloway)是一位作家和計算機程序員,致力於哲學、技術和媒介理論方面的問題。他是紐約大學媒體、文化和傳播學教授,著有多本關於數字媒體和批評理論的書籍,包括《Uncomputable》(Verso, 2021)和《The Interface Effect》(Polity, 2012)。他與尤金·塞克和麥肯齊·沃克合著的《Excommunication: Three Inquiries in Media and Mediation》由芝加哥大學出版社出版。Galloway 與Jason e . Smith 共同翻譯了 Tiqqun 的《Introduction to Civil War》(Semiotext[e], 2010)。幾年來,他一直與RSG合作開發 Carnivore、Kriegspiel 和其他軟件項目。

加洛韋獲得了古根海姆獎 Fellowship、柏林獎和 Prix Ars Electronica。加洛韋的著作已被翻譯成十一種語言。《紐約時報》(The New York Times)形容他的實踐「在概念上犀利,在視覺上引人注目,與政治時刻完全合拍」。自2002年以來,加洛韋是紐約大學的教員,他還在賓夕法尼亞大學(2012年春季)和哈佛大學(2016年秋季)擔任訪問教授。2019-2020年任高等研究院社會科學學院院士。

個人博客:點擊跳轉

Kriegspiel

Kriegspiel,即戰爭遊戲,是兩支實力相當的軍隊進行作戰的遊戲,雙方都想通過策略手段和作戰來摧毀對方。每一方同時都必須在其佔領的領土內保護那些有效軍事行動所需的資源,並保持其通信線的暢通。——居伊·德波(Guy Debord)

該遊戲由兩名玩家在一個500格的棋盤上玩,棋盤按20乘25的排列。棋盤被分為北部和南部,每個地區都有一個由九個方格組成的山脈,一個山口,兩個兵工廠和三個要塞。每個玩家都有一個必須維護和保衛的通信網。這個網絡是由玩家的兩個固定的軍火庫驅動的,它們在垂直、水平和45度對角線上輻射著通信線。每個玩家還有兩個可移動的中繼廣播單元,會反射指向它們的任何通信線。友軍單位必須保持與網絡的連接,否則就有被捕獲的風險。通信線可以被敵人切斷,因此它們對戰略來說至關重要。遊戲的目標是消滅對手,要麼消滅其所有力量,要麼摧毀對手的兩個兵工廠。

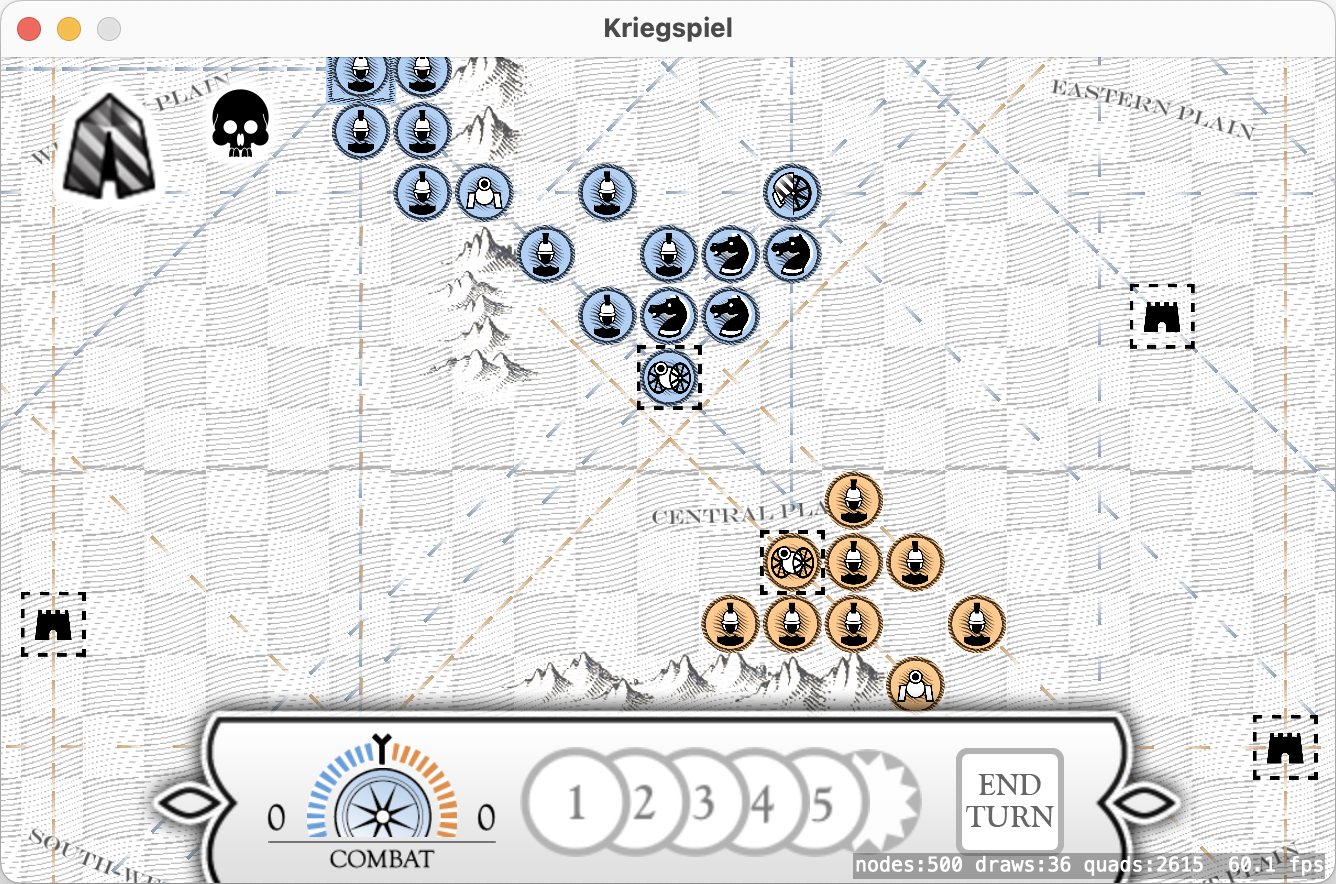

譯註:這個遊戲現在可以在 Mac 的 Appstore 上直接下載和遊玩,我自己體驗下來的感覺,正如加洛韋自己在文中所說,遊戲的人工智能部分確實有點憨,單人模式完全不懂敵人在做什麼;但從遊戲規則上來看,設計是比較有趣的,例如通信線的限制基本上規定了基本的軍隊運行的限制空間和方向,但是可移動的中繼廣播單元對於整體戰略通信線的改變也帶來了有趣的戰局轉變,不過目前感受的話,擊破和單位數值累加計算的部分有點複雜模糊,可能要對照著不同的單位能力(射程,攻速,移動)的情況仔細再研究,如果有熟悉桌遊和機制向的設計師能過給到更多的評價,或許大家應該拉上朋友本地或聯網多試試,遊戲的美術和音樂的味道都挺不錯,哲學家的程序目前感受下來也足夠健壯:)

遊戲網站:點擊跳轉

ROMchip

點擊跳轉

《ROMchip: A Journal of Game Histories》是一個旨在推進遊戲批判性歷史研究的平臺。它支持在地方和全球背景下活躍遊戲史相關的任何學科的工作,並擁抱遊戲史研究、記錄、收集、保存和實踐的多樣性。ROMchip 是嚴肅對待遊戲史的地方。

ROMchip 以學術文章、口述歷史和訪談記錄的形式發表作品,以及專門介紹文化機構中與遊戲有關的人造物和翻譯的短篇作品,致力於從理論和經驗上了解歷史學,並採用嚴格的研究方法。我們的內容吸引了眾多領域的學者、評論家、記者、愛好者、檔案員和學生,不限於文化史、設計研究和歷史、遊戲研究、計算機史、科技史、物質文化研究、媒體研究、博物館研究和技術研究等。

ROMchip 致力於接納學術界和非學術界的作者和讀者。我們的創作許可確保作者保持對其作品的控制,而我們的非付費牆意味著每個人都能獲得內容。各期雜誌在7月和12月一年兩次出版。該雜誌由Raiford Guins、Henry Lowood 和 Laine Nooney於2019年創立。你可以在網站 上看到目前的所有文章刊物內容。

ROMchip 目前收到了來自紐約大學的媒介,文化和傳播系的支持,以及對於版權編輯與維護開銷的贊助,網站啟動開發和設計的資金由喬治亞理工大學的文學,媒介與傳播學院贊助。

原文鏈接:點擊跳轉

翻譯:葉梓濤

校對:徐露

翻譯已獲得本人授權,並且將正式發佈在 ROMchip 期刊的12月刊的「翻譯」板塊上。

我如何用軟件建模居伊·德波的頭腦

How I Modeled Guy Debord's Brain in Software | ROMchip

我從來不是德波崇拜者的一員。我在大學時讀過《景觀社會》(Society of the Spectacle),甚至自己也看了幾部居伊·德波的電影。我主要是把德波與某種沉悶的前衛藝術聯繫在一起,充斥著憤怒和無聊的話,儘管時常也覺得好玩和令人高興。

後來在2011年,作為一名教師,我在一個研究生研討會上佈置了《景觀社會》的內容,主要是看在舊時代的份上。結果很慘淡。或者說,這本書的教訓已變得如此平凡,以至於許多年輕的學生都不明白其中意義。當生活就處於不斷的混亂旋轉中,為什麼還要呼籲一場日常生活的革命?當許多當代藝術:從各種梗(memes)到遊戲再到美術都在無休止地採樣、翻錄和重複時,為什麼還要呼籲一種審美上的劫持(aesthetic hijacking)?德波作為譭譽參半的法國作者和電影人,以及情景主義國際(Situationist International)的創始成員,他的工作終於走到了盡頭嗎?[1] 德波是否因為他的事業已經勝利而已經成為歷史了?

大約在同一時間,我偶然發現了遊戲史上的一個奇特插曲,這將吸引我深入探索德波的檔案。我瞭解到,對於一個左派先鋒派的偶像來說,德波做了件相當奇怪的事情:在1977年1月,他創辦了自己的遊戲公司。稱之為「戰略和歷史遊戲公司」(Strategic and Historical Game Company),德波的新公司只在其名下推出了一款遊戲,叫做《戰爭遊戲》(Game of War),一款由德波自己設計並在過去的數年中一直在玩的雙人桌遊(圖1)。該公司首先用銅和銀製作了該遊戲的限量版,後來又發行了紙和紙板製作的商業版本。德波與他的妻子愛麗絲·貝克爾·霍(Alice Becker-Ho)合作,最終寫了關於這個遊戲的一整本書。[2]

圖1:玩居伊·德波的《戰爭遊戲》。(攝影:Diana Martinez)

然而,德波的檔案和遺產很複雜。1991年,在他去世的前幾年,德波指示將他所有現存的書籍搗成漿。這個被德波更著名的書籍和電影所掩蓋的遊戲,漸漸變得默默無聞,最多只能在這個常常難以捉摸的人物的傳記中獲得一兩段的記錄。

在個人電腦出現之前,許多藝術家就已經被遊戲所吸引。小野洋子用遊戲做藝術,其他與上世紀中期國際藝術運動激浪派(Fluxus)有關的藝術家也是如此。包豪斯重新構想了圍繞遊戲和遊玩性的藝術課程,至少在一定程度上是這樣。馬塞爾·杜尚痴迷於國際象棋。這個名單還可以繼續列下去。但德波的遊戲有一點不尋常,甚至反常。這個一度成為戰後革命狂熱標誌的人物,為何會將他後來職業生涯的一部分投入到由兩名對峙玩家在20x25單位的網格上扮演的拿破崙戰爭模擬器上?

考慮到這款遊戲是他周遭四處延展的網絡和數據驅動社會的寓言式索引,我決定把德波的《戰爭遊戲》作為一個研究項目看待,並將遊戲移植到電腦上。我選擇了個新名字,《Kriegspiel》,和一種新的美學風格,但保留了德波德的規則集(圖2)[3] 事實上,這應歸功於一個團隊的努力。Mushon Zer-Aviv 為《Kriegspiel》創作了藝術和圖形設計,DJ /rupture 和 Matt Shadetek 寫了一份樂譜。Daniel Perlin 製作了音效。Carolyn Kane 和 Allison Parrish 也為遊戲的第一版做出了貢獻。

圖2:加洛韋等人,《戰爭遊戲》(Kriegspiel, 2022)

這個新名字 Kriegspiel 基於德語中意為「戰爭遊戲」的單詞,實際上是德波自己對遊戲的非正式稱呼,他在遊戲正式發行前的私人信件和筆記中使用了這個名字。遊戲最初使用了一個Java遊戲引擎,第一個《Kriegspiel》軟件原型是可以在線玩的,沒有單人模式(因此也沒有人工智能 [artificial intelligence, AI])。其實坦率地講,我當時把德波作為擋箭牌,聲稱德波原則上不希望人們與電腦對弈,而實際上是因為我還沒有學會如何編寫人工智能的代碼。隨著時間的推移,應用程序變得老舊,遊戲也因為陳舊而變得無法遊玩。它從一開始就有點臃腫和過度設計,有2D和3D模式,還有一個從大型多人在線遊戲(massively multiplayer online game, MMO)重新設計的複雜多人遊戲服務器。因此,幾年前我開始嘗試從頭重寫源碼,在新冠疫情流行期間緩慢但勤奮地工作。2021年底,一個針對移動和桌面平臺進行了重新思考和設計的全新《Kriegspiel》版本發佈了。

在今天,重現德波的歷史性算法需要什麼?為移動設備重建這款遊戲需要什麼?幸運的是,規則已經公佈,且有一個尚好的檔案文件線索。(巴黎國家圖書館甚至保存了一個鞋盒,裡面裝滿了德波用來玩軍隊遊戲的玩具士兵)。因此,至少在原則上,在新的世紀以新的形式重建德波的遊戲似乎是可能的。在開發遊戲軟件的過程中,有許多步驟是必要的,包括設計遊戲模型,實施規則,以及為多人遊戲添加網絡組件。我想在這裡講講這個故事的一部分,談談我試圖用軟件重新開發德波遊戲的一些細節,特別側重於遊戲的人工智能部分。事實上,對德波的頭腦進行建模的構想是特別誘人的。然而,正如我們將看到的,結果並不完全是我一開始所期望的。

在這篇文章中我不會深入探討玩法本身,但這裡有一些基本座標[4]。 德波的《戰爭遊戲》分為北方領土和南方領土,每個領土有一條山脈,三個堡壘和兩個兵工廠。遊戲輪流進行。一個玩家每回合最多可以移動五個單位,然後對敵方單位進行一次攻擊。同時,每個玩家必須保持領土上縱橫交錯的通信線路,使所有的友方單位都在自己的基地的傳輸範圍內。這些通信線路是遊戲的一個特殊部分;它們推動了玩家的戰略,是獲勝的關鍵。遊戲在20世紀70年代末發佈後,德波對他的創造感到很高興:「這個[遊戲]的驚喜似乎是無窮盡的,」他後來在回憶錄中坦言。「這可能是我所有作品中唯一一件——我不敢承認——人們可能敢說有些價值的東西。」[5]

德波對自己的作品感到高興,但他對二戰後幾十年中的法國生活感到厭惡,無論是法國對戴高樂主義傳統的懦弱承諾還是超資本主義(hypercapitalism)的羸弱成功。而且我毫不懷疑,如果德波今天還活著,他會唾棄2022年的世界,因為這個世界已經過度充斥著景觀、意識形態和異化。我也毫不懷疑他會討厭看到他珍視的軍隊遊戲在 iPhone 上運行。不過,我從不是德波崇拜者的一份子,而且我對違背大師的偏好沒有任何顧慮。在某種程度上,《Kriegspiel》的重現項目,是對這位特殊歷史人物的一種友好報復,我們知道,他就以報復他人為樂。儘管這一項目在移動端的運行和當前世界的處境能讓德波從墳墓裡氣得跳出來,但他不滿足於現狀的精神將作為一種計算機算法再次崛起。

注意:我將在下面描述的大部分內容都是非常基礎的,可應用於許多不同種類的遊戲。這都是人們在遊戲人工智能的入門教科書中可能遇到的材料。考慮到這一點,讓我們直接跳入其中,專注於德波牌人工智能(Debord AI)的構建。我將在最後補充一些想法,關於這是否,以及這為何對德波來說特別重要。

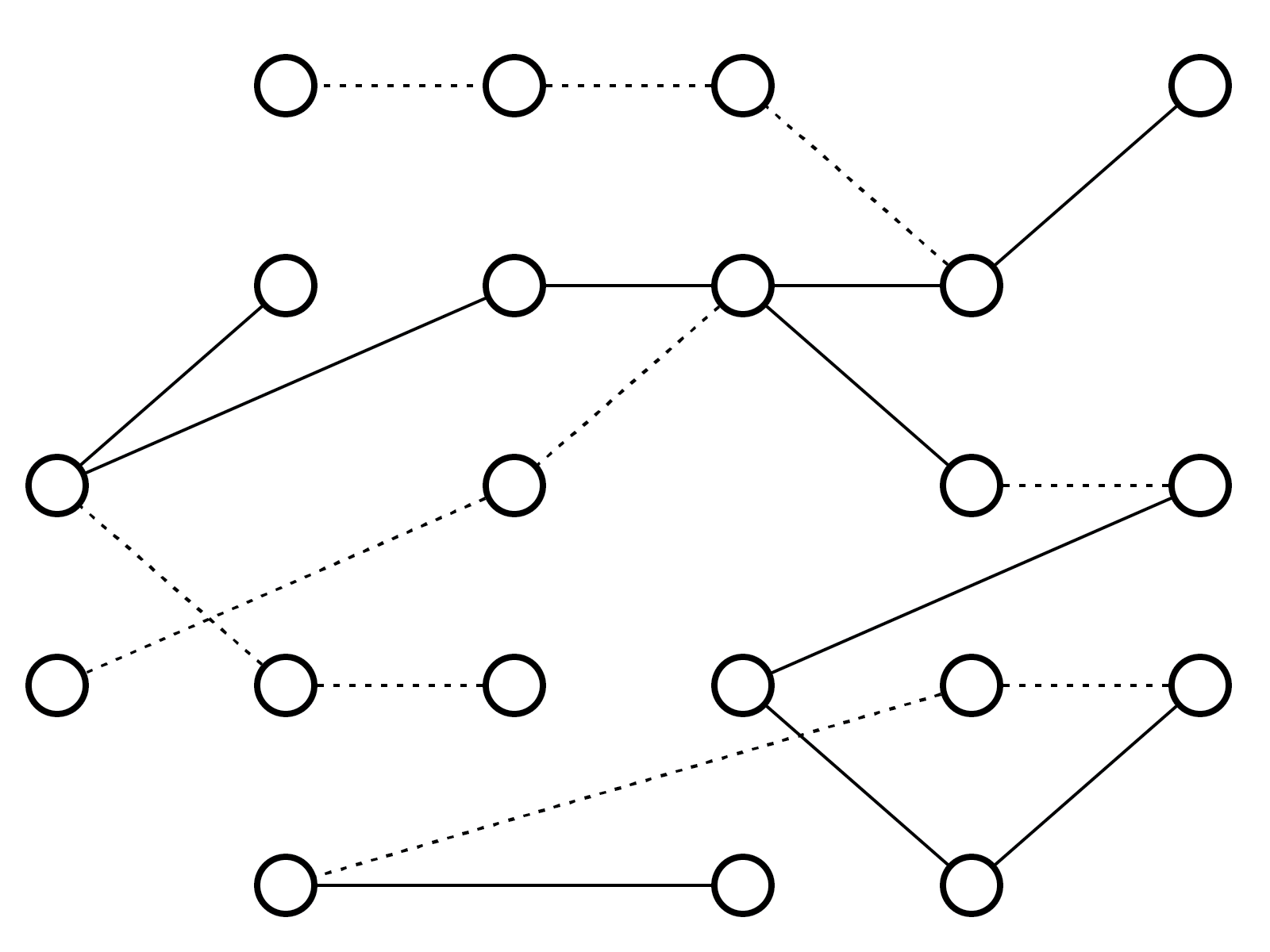

圖3:一個由兩種不同權重的鏈接連接的節點圖,用實線和虛線表示。

像國際象棋或圍棋一樣,德波的遊戲是高度結構化的。遊戲在一個網格系統上進行。網格中的每個位置都可被一個或多個單位佔據。因此,創建德波牌人工智能的首要任務是建立所謂的圖(graph, 圖3)。

圖是一種數據結構,它是將不同的數據片段組合在一起的一種方式。圖由一系列的節點(nodes)組成。這些節點通過各種鏈接(link, 也叫邊 edges)連接起來。一個簡單的比喻可能是城市中的街道:廣場和十字路口是節點,它們通過各種大街小巷連接。有些道路只能是單向的(one-way),而其他道路是雙向的(bidirectional)。圖非常有用。它們表示多個實體之間的空間關係。更普遍地說,圖能表示任何形式的動態關係(dynamic relationship),(例如一個決策樹也可以用圖來表示。決策樹中的各種問題是節點;問題的答案被鏈接到樹中的後續節點上)。

因此,德波式人工智能的第一步是建立一個包含節點的圖,每個節點是遊戲面板上的一個位置,能夠容納遊戲中的各種指示物(tokens,如兵工廠、步兵、山脈等)。同時,有必要為與圖相關的基礎應用程序提供基礎方法,執行如,向圖中添加新節點、從圖中刪除現有節點,以及將圖元素從一個節點移到另一個節點等等任務。例如,如果一個騎兵單位向前推進了一個空間,就有必要從圖中的一個節點中刪除該單位,同時將其添加到圖中的另一個節點上。

當圖不簡單以靜態形式出現,而是當它們被動態解析和分析時才變得最有用。因此,一旦圖被建立起來,它就變得有利於以各種方式在圖中移動。幸運的是,計算機科學家們已設計了基本的算法來進行所謂的圖遍歷(graph traversal)。這些技術允許玩家從圖中的任何任意位置沿著最有效的路徑移動到圖中的任何其他任意的位置(圖的邊可被賦予不同的權重,這些權重可以影響在圖中移動成本的計算。例如,一個遊戲角色可能很容易在陸地上移動,但在水中的移動速度就比較慢)。總的來說,這些方法都屬於尋路(pathfinding)的範疇。

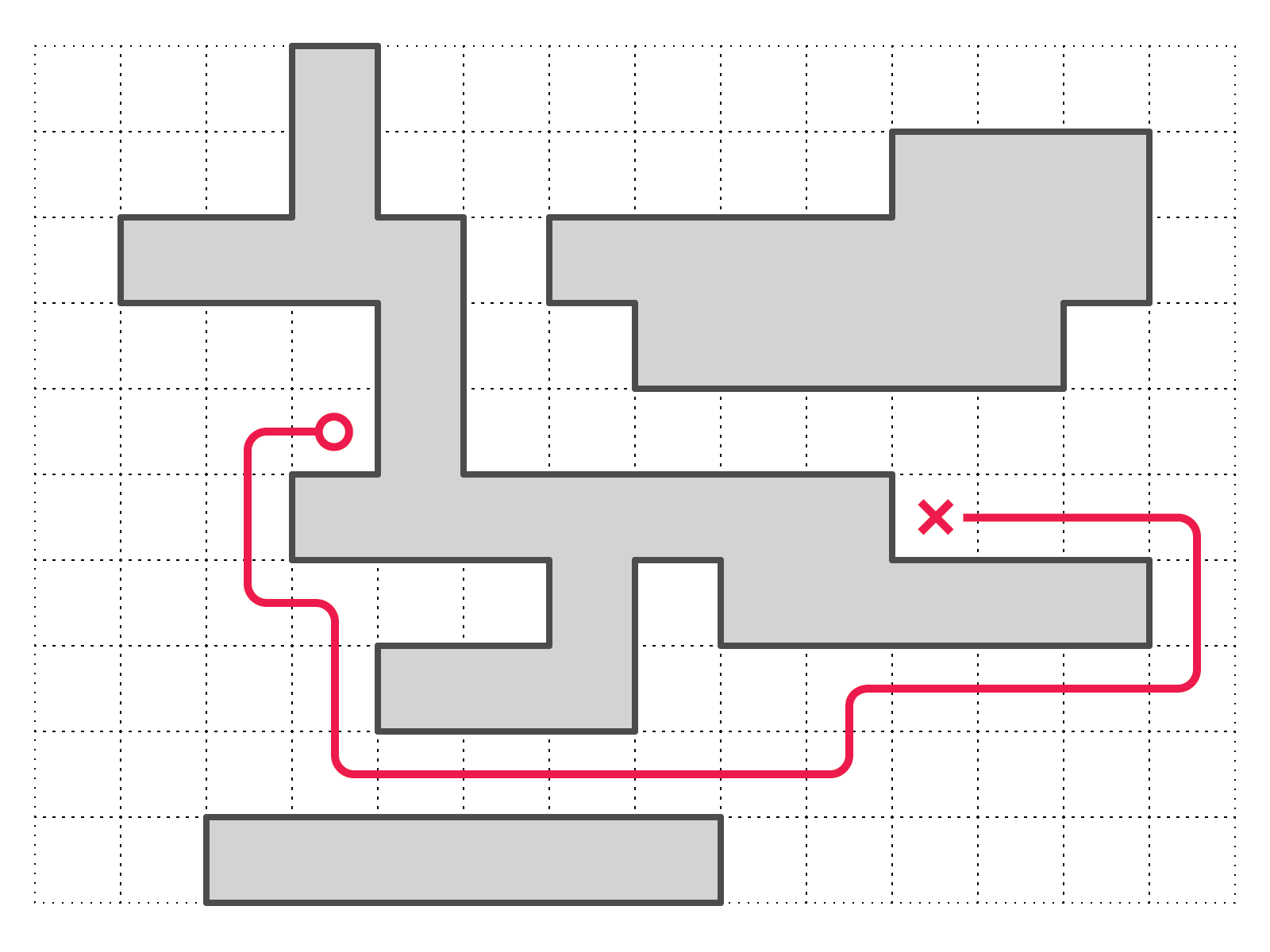

尋路就是指在圖中尋找可行路徑的技術(圖4)。有許多不同的尋路方法,有些比其他方法更高效,有些則更適用於特定任務。例如,人們可能希望從一個原始節點開始,然後以同心圓的方式向外探索圖(所謂的廣度優先[Breadth-first]的圖遍歷)。或者,人們可能希望從原點節點開始,然後在嘗試所有其他方向之前,儘可能地沿著一條候選路徑探索(深度優先遍歷)。廣度優先的圖遍歷在遊戲中非常常見用於確定距的遠近。玩家是否靠近了一個敵人?或者,給定一個遊戲指示物,相鄰最近的其他指示物是什麼?

圖4:尋路算法顯示了一條從原點到目的地的有效路徑,可以避開障礙物。

有了圖,再加上手頭一些基本尋路算法,人們就可以在一個假想的景觀中以某種合理的方式移動遊戲指示物。這使得遊戲角色可以瞄準圖中的一個特定位置,然後向它移動。這一切都很好,但對於大多數遊戲來說,這並不足夠。德波式人工智能的決策比這更復雜,它需要一個額外的技術。首先是如何確定目標的?為什麼選擇某個目標,而不是另一個目標?我們需要另一個人工智能組件來補充尋路。

有許多不同的做出決策(decision-making)的方法。對於像第一人稱射擊遊戲這樣複雜的、開放式(open-ended)遊戲,創建所謂的行為啟發法(behavior heuristics)往往是有意義的。這些本質上是由狀態變量控制的簡單規則。例如,一個環境觸發器可能使一個怪物或其他非玩家角色(NPC)從空閒(idle)狀態進入攻擊狀態。

但德波的遊戲並不是這樣的。德波牌人工智能需要一種不同的方法。《戰爭遊戲》不是開放式的。事實上,這個遊戲結構嚴格,高度受規則約束,甚至有些確定性(deterministic)。從人工智能的角度來看,《戰爭遊戲》更像是國際象棋或井字棋,因此需要一種適合此類遊戲的特定類型的人工智能。

這種人工智能被稱為極小-極大優化(min-max optimization),起步需要兩個要素。

首先,有必要為棋盤遊戲的任何給定狀態下確定(下一步)每一個可能的步驟(move)。(對於像足球這樣涉及身體和物體在空間中不斷移動的開放式遊戲,雖然不是不可能,但要逐項列出每一個可能的動作是非常困難的;對於像國際象棋這樣高度結構化的遊戲,記錄每一個可能的卒子的前進,每一個可能的騎士的巡行,每一個可能的車的平移等等,都是很容易的。)

其次,一個人必須能夠計算出任何給定狀態的遊戲棋盤的數字得分。繼續以國際象棋為例:人們可能會計算每個棋子的分數,並在比賽開始時給出一個相對較高的分數;但如果一個棋手失去了皇后,該棋手的分數就會急劇下降,其他棋子也是如此。分數數字本身並不那麼重要。最關鍵的是,任何給定的遊戲配置都可以被指定一個特定的分數,至少在原則上是這樣的。

有了這兩項技術——即,記錄所有可能的棋步,併為每一步棋都指定一個分數之後,極小-極大優化的過程進行如下:人工智能創建一個相同的遊戲棋盤副本,在上面進行實驗;人工智能按順序依次執行每一步可能的棋;併為每一步棋產生的新配置計算分數;最終,人工智能根據計算的分數為每一步棋排名。隨著優化過程結束,人們可以直接選擇最高排名的棋步,並知道這將是最優的。(這裡的最優[optimal]完全是通過配置得分來定義的;因此,這種評分標準的設計將對決定何為最優的產生深遠影響)。在通常說法中,極小-極大優化也被稱為暴力破解(brute forcing),因為它不依賴於任何特殊的策略或直覺,只是對棋盤任何給定狀態下的所有可能的棋步進行詳盡徹底的計算。

總結一下目前為止拼湊的德波牌人工智能的各個部分:一個節點圖代表網格上的單位位置;一個尋路算法確定通過該圖的可行路線;一個極小極大操作來收集合符合規則的棋步併為它們打分,以便從最佳到最差進行排序。這些工具促成初級水平的遊玩。計算機現在能識別符合規則的棋步,並且能在符合規則的棋步中,識別哪些選擇可能比其他的要更好。然而,在這種狀態下,德波的人工智能仍然是相當有限的。即便它具有簡單的句法知識(syntactical knowledge),但缺乏較大的戰略語義感(strategic semantics)。為什麼要進入一個棋盤區域,而不是另一個?如何計劃在三或四個回合內進行更復雜的軍事部署?如何虛張聲勢,或者表演出假裝不敵的樣子?

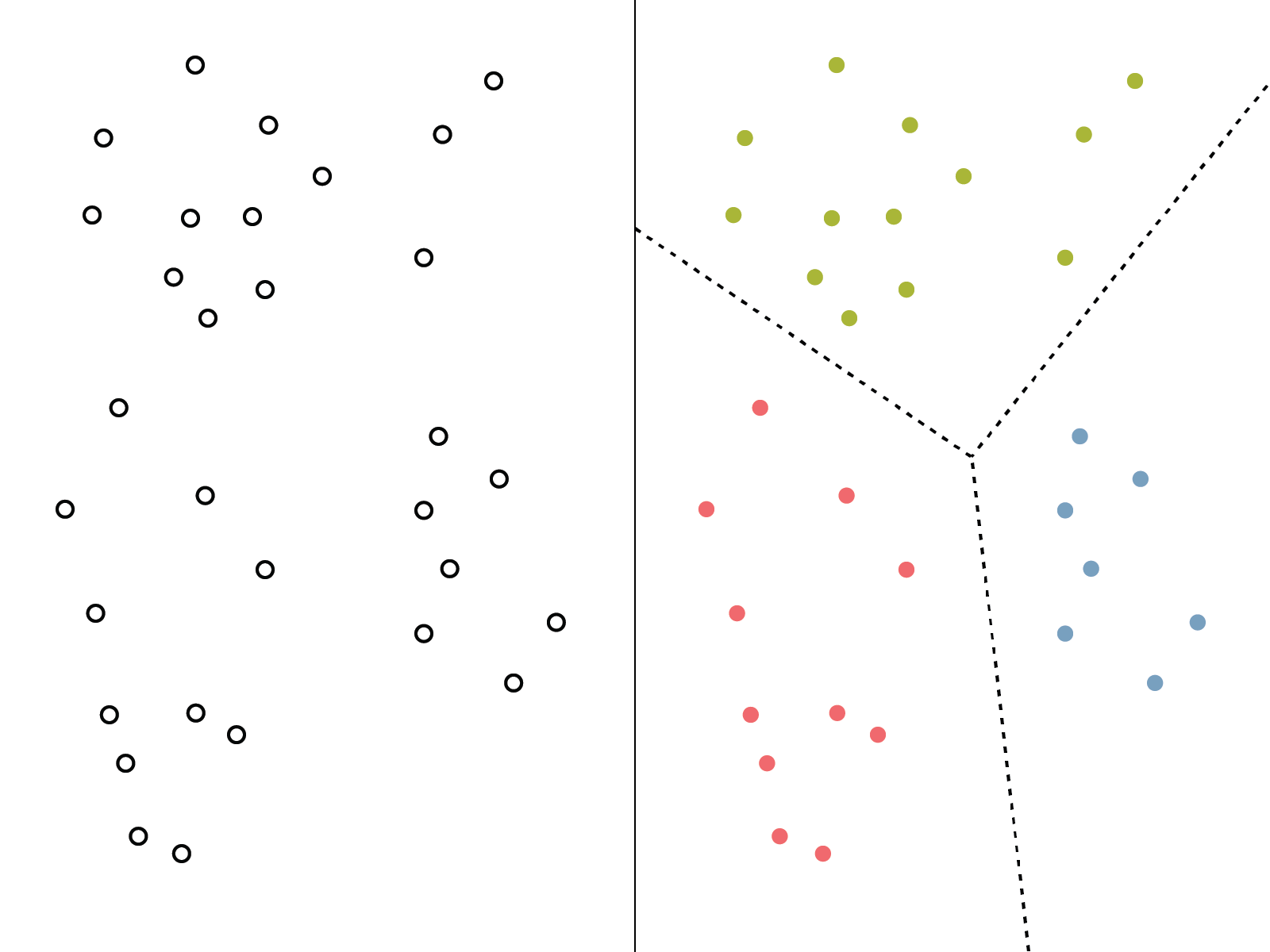

圖5:應用K均值(k-means)等聚類算法之前(左側)和之後(右側)的數據點。在這個例子中,k被設置為3,生成了三個不同的組,在此標記為紅色、綠色和藍色。

為了解決這些更大的戰略問題,讓我們為德波的人工智能添加最後一個組件。有趣的是,圖節點可以像任何數據集一樣被分析和篩選。比方說,在 Adobe Photoshop 中使用的各種算法,往往也是在遊戲編程中使用的算法。它們畢竟只是數據,無論這些數據是像素或遊戲指示物的網格,都不那麼重要。出於此原因,我們有可能將各種數據處理算法改編來為遊戲中的人工智能使用。一些從數據分析中借用的最有用的工具被稱為聚類算法(clustering algorithms)。這些是簡單的函數,將結構化的數據作為輸入,然後試圖在數據的分散圖景中識別出聚類或群組。K均值(k-means)算法(圖5)是將數據集劃分為各種聚類的一種常用方法,還有其他一些方法,針對不同情形進行了優化。[6]

對於德波的人工智能來說,知道敵方單位在地形上的位置及其聚集程度是很有用的。敵人是集中在一個大隊伍中?還是已經分成了兩個不相干的勢力?是否有遊離的單位偏離得太遠?同樣,對於盟友勢力:我的盟軍單位是集中在一起還是分散的?我們是否有一個小的或大的集群駐紮在敵人的據點附近?在聚類算法的幫助下,德波的人工智能被賦予更多的戰略知識。它可以開始更好地區分某些可能在其他情況下看起來相同的軍事演習。

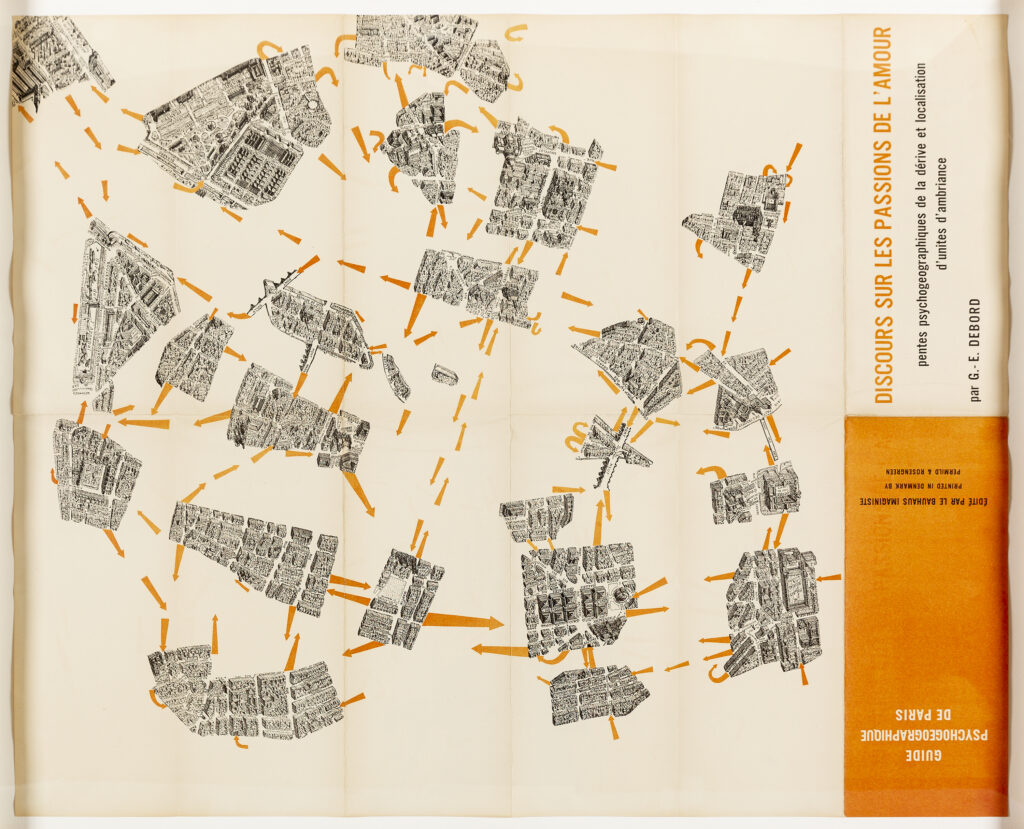

一個初級的德波式人工智能對德波本人和他的遺產有什麼意義?考慮一下德波所寫的一些戰略和技術,其中許多也是情景主義國際的特點。回顧一下心理地理學(psychogeography)和漂移(dérive)的技術。回顧德波關於剽竊和劫持的討論(異軌,détournement)。或者回想一下標誌性的巴黎情景主義地圖(圖6),其中各種街區被切割、重新排列,並以一種流動和靈活的結構連接在一起。

![圖6:對巴黎情景主義地圖中流動和靈活運動流的分析。(圖畫來源於Guy Debord, "The Naked City" [1957])](https://image.gcores.com/b6ed9ea1-7e33-4762-a5bf-26a31d1076f4.jpg)

圖6:對巴黎情景主義地圖中流動和靈活運動流的分析。(圖畫來源於Guy Debord, "The Naked City" [1957])

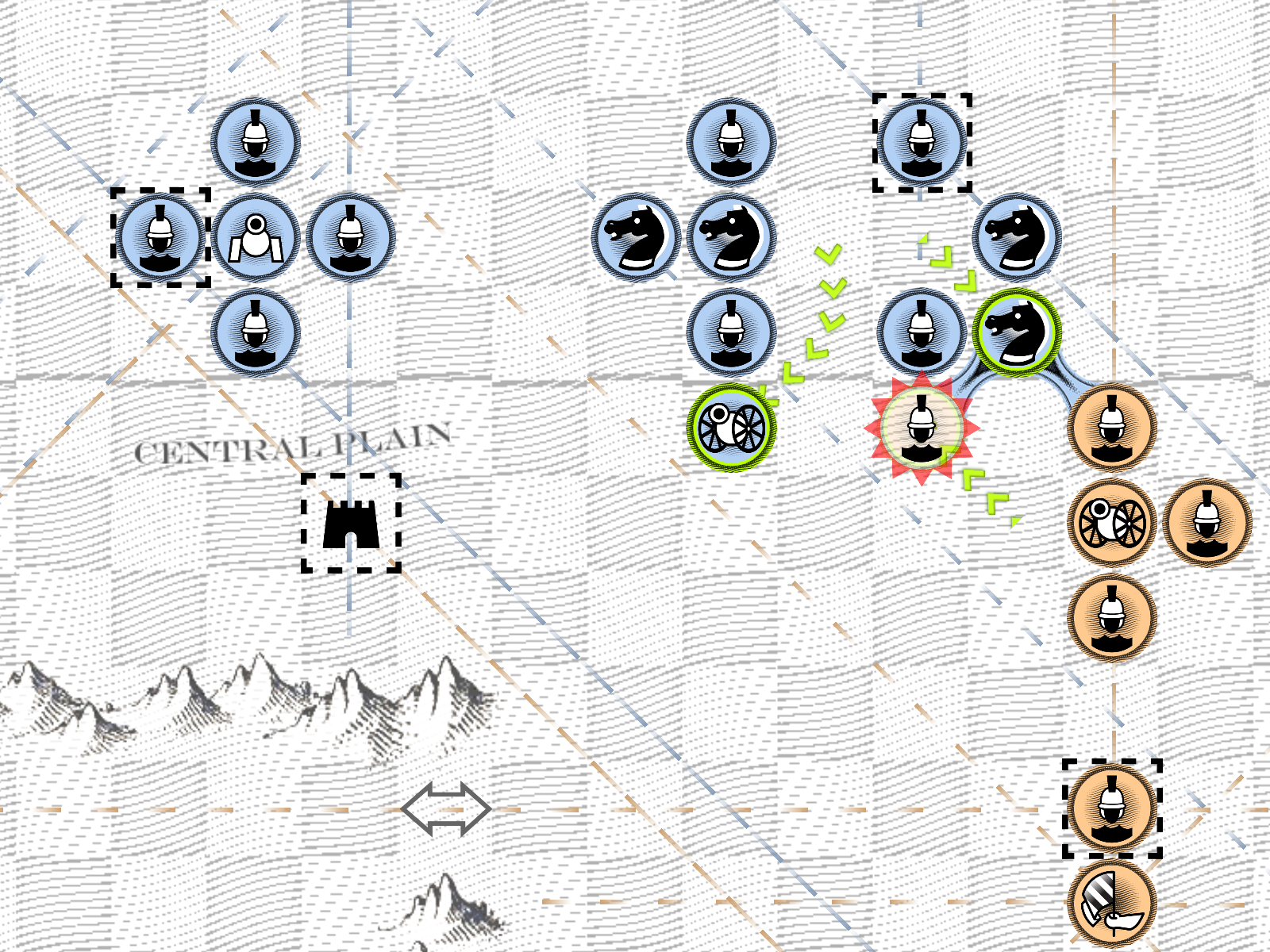

人們可能會自然而然地認為,德波爾的《戰爭遊戲》會顯示出一系列類似的美學價值,遊玩風格會是歸納的、聯想的、根莖狀的和靈活的。人們可能會認為這個遊戲會是關於心理地理學、漂移或劫持的。令人驚訝的是,《戰爭遊戲》與這些技巧中的大多數都不兼容。在德波的遊戲的遊玩中沒有心理地理學,而只有高度理性化和確定性的地理學。而我們可以從德波與貝克爾·霍(Becker-Ho)的比賽記錄中瞭解到他的遊玩風格,那實際上是嚴格結構化的規則性圖形,並且已被優化成最佳打法(圖7)。[7]

我用結晶狀(crystalline)來形容它,因為晶體是通過對規則結構的迭代而生長髮展的。德波被那些為特定遊戲規則優化過的規則形狀所吸引。這些結晶式的形狀看起來像格柵或桁架:十字形、翼形、X形和方框。在研究他的遊戲之前,我曾認為德波是一個更加靈活和動態化的思想家。但在研究了這個遊戲後,我意識到他也是邏輯性和決定論式的。也許德波比我先前想象的更像一臺計算機?

遊戲很適合計算機中原生的那種數字結構和邏輯學。當然不是所有的遊戲;我指的是高度結構化和規則約束的遊戲,羅傑·凱洛瓦(Roger Caillois)在他的《遊戲與人》(Man, Play, and Games, Les Jeux et les hommes)一書中把它們歸類為競賽(agôn)遊戲。[8] 這類的遊戲有分數(數字)。它們有明確定義的勝利狀態(邏輯條件)。它們有規則(算法和控制結構)。難怪這類遊戲在計算機上運行得如此之好。從某種意義上說,遊戲已經是計算機了,至少某些遊戲已經是了,包括德波的《戰爭遊戲》。

![圖7:對居伊·德波《戰爭遊戲》中的結構化作戰關係的分析 ......(引自 Alice Becker-Hoand 與 Guy Debord,《戰爭遊戲》[倫敦:Atlas出版社,2007],33頁)](https://image.gcores.com/ba64ad0a-3443-4d07-ada0-d27760d434ba.jpg)

圖7:對居伊·德波《戰爭遊戲》中的結構化作戰關係的分析 ......(引自 Alice Becker-Hoand 與 Guy Debord,《戰爭遊戲》[倫敦:Atlas出版社,2007],33頁)

我們得出了兩個可能的結論,這兩種結論在我看來都合情合理。

首先,計算機沒有我們想象的那麼僵硬。作為一種數據結構,圖實際上是高度靈活的。那張著名的巴黎情景主義地圖看起來已經很像一張圖了。而且將聚類算法應用到德波的心理地理學的路線上也不會太難。(我並不是說結果會很有成效,只是說這些材料已經很適合於這種形式了)。

第二個結論是,德波不是我們想象中的那個人。明智的做法是不要試圖通過一個作者的作品來對他進行心理分析。但從這部特殊的作品中得到的證據是壓倒性的。德波的《戰爭遊戲》不是關於漂移或劫持。這個遊戲是高度結構化、理性和確定性的。在過去,我稱之為「懷舊算法」(nostalgic algorithm)[9],因為德波喜愛一種與皮特頭盔一同消失的早期現代軍旅生活。對於德波的人工智能,人們也可以用另一種方式來描述它:一種戰術性算法(tactical algorithm),一種用代碼來思考戰略和結構最純粹形式的方法。「我不是一個哲學家,」德波在與吉奧喬·阿甘本(Giorgio Agamben)的談話中最終承認,「我是一名戰略家。」[10]

事後看來,我們也可以說,德波對嚴格結構的喜愛意味著他(不自覺地、巧合地)是以符號人工智能(symbolic AI),即1970年代的「老式人工智能」(Good Old-fashioned AI, GOFAI)的方法和風格來工作的。這就是為什麼我決定使用極小極大值的方法來開發人工智能,儘管它是一種更古老的人工智能風格:但它似乎與德波結構化、演繹式的風格相匹配。從本質上講,德波是在對他自己的遊戲進行暴力破解。因此,顯而易見,德波牌人工智能也應對這遊戲進行暴力破解。

但我很快就發現這個方法存在一個巨大問題。我在測試時瞭解到,即使是最新的、最沒有經驗的玩家,也可以不費吹灰之力就打敗電腦。作為一個開發者,我有些沮喪地承認這一點,但是,唉,我的德波牌人工智能只是沒有那麼好。我能否想出一個辦法讓它更聰明?我是否應該簡單地繼續完善現有代碼,希望通過小的增量來改善它?還是說我必須完全放棄極小極大值的技術,採用一種新的人工智能方法?畢竟,今天的人工智能革命不是由暴力破解的操作驅動,而是由數據驅動的機器學習來驅動的。

在某種意義上,我正在重溫人工智能在20世紀80年代,即所謂的人工智能冬天中經歷的那種離散理性(discrete rationality)危機。當時,符號化的人工智能還不足以處理複雜性。暴力破解的理性不足以應付現實世界的場景。也許極大極小方法對於國際象棋來說是可行的,但對於需要更細微決策的場景來說,它還不夠好。

在這期間,計算機科學家是如何解決這些問題的?我能否以他們為榜樣,以免我屈服於自己版本的人工智能寒冬?第一個問題的答案是,計算機科學家們改變了他們對整個人工智能基礎的理念。他們不再使用符號、法則和邏輯推理進行暴力計算,而是開發了一種新的人工智能,即數據驅動的、統計學的和歸納式的。我是不是也可以把老式人工智能拋在腦後,重新設計德波的人工智能,使其更加經驗性,更以數據為中心?

幸運的是,對計算機科學家們來說,這些歷史性的轉變正好發生在用戶願意(或被迫)交出大量數據的時候,其形式包括撰寫的網頁、電子郵件和文本、數碼照片、鏈接、贊和點擊。所有這些豐富數據可以被谷歌或亞馬遜收集,利用大量算力進行分析,並再處理為人工智能。如果沒有必要的數據來驅動,新的數據驅動的方法就永遠不會成功。

在這裡,我得出了一個具有諷刺意味的結論。舊的符號式人工智能最適合德波的遊玩風格。但它作為人工智能的效果並不是特別好,因為它不能讓人在與計算機的對抗中獲得遊玩的樂趣。為了改進人工智能,我懷疑我將不得不跟隨計算機行業的發展,從一個演繹/邏輯的方法,切換到一個更經驗性的、自下而上的依靠數據和機器學習方法。

換句話說,為了最好地模擬德波的頭腦,我可能需要打破該頭腦的易讀行為(legible behavior),這是我仍在思考的問題。問題是我還沒有積累足夠的遊玩數據來驅動任何種類的機器學習算法。而且目前還不清楚這些數據集究竟可以如何收集,以及是否該進行收集。在這一天到來之前,德波牌人工智能將繼續維持呆頭呆腦和確定性,這有點像它的名字(譯註:Debord 和 Dumb),儘管他有其他的名聲。

在此期間,我建議與朋友而不是電腦來一起玩《Kriegspiel》。這樣會更有趣。

註釋

1.情景主義國際由居伊·德波共同創立,是一個存在於1957年至1972年的先鋒派團體。

2.最初以 Alice Becker-Ho 和 Guy Debord, Le Jeu de la Guerre:Relevé des positions successives de toutes les forces au cours d'une partie(巴黎。Éditions Gérard Lebovici, 1987),該書於2006年由 Gallimard 重新發行,並被翻譯成英文,名為 Alice Becker-Ho 和 Guy Debord, A Game of War, trans. Donald Nicholson-Smith(倫敦:Atlas,2007)。

3.Kriegspiel, updated March 22, 2022, http://r-s-g.org/kriegspiel/

4.雖然本文主要是關於Kriegspiel的軟件,但我在《不可計算:在漫長的數字時代的遊玩和政治》(紐約:Verso,2021年)一書中,用了很長一章來介紹德波《戰爭遊戲》的歷史和政治背景,包括一些圍繞德波作為遊戲設計師和玩家的傾向性的複雜章節。

5.Guy Debord, Panégyrique, vol. 1 (Paris: Gallimard, 1993), 70.

6.k均值(k-means)算法將數據篩選成一系列的組,每個組都圍繞一箇中心點或均值進行聚類。輸入變量,k,指的是想要的聚類數量。一個典型的實現可能如下:給定一組100個數據點,將這些點組織成四個聚類(基於一些關於相似性的假定,例如,這些點在空間上相互接近)。

7.See Becker-Ho and Debord, A Game of War.

8.Roger Caillois, Man, Play, and Games, trans. Meyer Barash (New York: Schocken Books, 1979).

9.Galloway, Uncomputable, 197–202.

10.Quoted in Giorgio Agamben, “Repetition and Stoppage—Debord in the Field of Cinema,” in In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni—The Situationist International (1957–1972), ed. Stefan Zweifel et al. (Zurich: JRP Ringier, 2006), 36.

Bio for Translators

Zitao YE (translator)

Zitao YE is a game designer, writer, translator, works at Tencent NExT Studios for creative game incubation in Shanghai, producer of "Gameplus+" project and "Gameplus" cross-border game research and creation workshop, manager of independent media lab "Sunset Sway", host of its podcast and its translation/curation project about video game called "sunset project". He is also the author of independent experimental game works such as "Make a Poem"(A literature machine that produced 100k poems), "Sword Zen" and "The Shape of Time" (IGF 2022 Nuovo Award Honorable Mentions, GDC EGW 2022) etc.

He is actively promoting the cross-border connection, clarification and creative activities between video games and humanities, art and technology ; He is currently developing an "interface research creation" methodology for game studies research, creation and ontological thinking to address the current cultural dilemma of video games. He graduated from Nanjing University and went on an exchange trip to l'Université Paris-Diderot, and has an interdisciplinary background in history, philosophy, art history and cultural creativity, and IAS (Institute of Advanced Studies in Humanities and Social Science).

Xu Lu (Proofreading)

Xu Lu is a writer and Ph.D. student. She is currently studying at Sichuan University and is active in the academic community History of Science Library. As a researcher in the field of culture and literature, her dissertation, tentatively titled Textile in theory: Techniques and Technologies of Patterns, will focus on an often-overlooked aspect of the cultural technique: is this theory gendered? Why are mathematics (e.g., Badiou) and folds (e.g., Deleuze) important in contemporary critical theory? This work will base on the intertextual background of science and humanities, focusing on the keywords "textile," "surface," and "atmosphere." Moreover, She is also curious about the broadening of academic forms by artistic practice.

計劃近期收錄了 Tuur Ghys 科技樹:歷史策略遊戲中的自由與決定論 Technology Trees: Freedom and Determinism in Historical Strategy Games (2012)(翻譯:王玉 校對:苗青)

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

Alexander R. Galloway 不在運作的界面 Unworkable Interface (2008)

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間