伴隨著遊戲過程中音響技術的實現,遊戲音樂就成為了一款遊戲除了其玩法與畫面之外另外一個讓人記憶的地方,無論是簡單如《超級馬力歐兄弟》的那簡單得來卻讓人印象深刻的1-1 背景音樂,亦或者如《上古卷軸5》那首傳頌無數,氣勢磅礴,但又空耳不斷的“skyrim”,總會讓你get到遊戲的點與之進行配合,讓遊戲的旅程從簡單的體驗,變成了一個充滿史詩和奇遇的冒險之旅。

(伴隨著《skyrim》的響起,一段傳奇故事也就此展開,圖片來源於網絡)

音樂所帶給玩家的不僅僅是感官上的補充,更是另一種獨特的體驗方式,這也使得遊戲的主題曲變得更為重要。

既然是代表了遊戲核心主題,遊戲主題曲的本身肯定包含了遊戲所自帶的“情緒”以及遊戲自帶的“感覺”,就如《戰地》系列主題曲一樣,無論哪一作如何變調重新作曲,但核心部分始終不變,都會以緊張刺激的節奏感以及雄偉的音樂變化來讓玩家感受到“在戰場上緊張戰鬥”和“戰鬥勝利後凱旋而歸”的感受,使其無論如何都穩居《戰地》系列主題曲的位置。

(在《戰地2》中,代表曲除了系列主題曲外,還有那個神秘勢力的載入曲。圖片來源於網絡)

然而音樂與作品本身的關係並非一成不變的,相反的是隨著現代信息變遷的迅速以及信息溝通的加強,很多時候毫無關係的兩種東西也會意外的產生關係。

就如前段時間天我在群裡與人討論,就看到有人聊起“遊戲那些‘以假亂真’的主題曲”話題,緣由一位b站up主做了一期普及知識點的視頻,其中就把一些大家印象中比較熟悉且“默認”為主題曲的歌曲來源進行了考據,並講解其相關的歷史以及為何成為“主題曲”。

而這點也讓我思考了一個問題:這種關聯是如何產生的?以及除此之外還有哪些地方出現呢?

這便是我寫這篇文章的最開始想法,下面也讓我們一起來聊聊為何會有這樣的關聯。

心理的引導

如果有聽過某些“以假亂真”的主題曲的人應該還記得,當你聽到那首歌時,情緒中總有著一種很奇怪的情感,尤其是當你還了解過這首音樂所對應的遊戲劇情和情節時,這種思緒和情感就會更加強烈,就彷彿被牽引住了一般,跟隨者音樂一起進入到世界中,即便你本身並無這種想法,然而總會很快被引起這種思緒,從而帶動進去。

這是因為音樂的本身(尤其是遊戲音樂)對於作為受眾的我們,會更有從心理上促進以及刺激,從而我們投入到遊戲中並進一步感知其中的情緒。

在2018年,幾位來自德國漢諾威音樂、戲劇與媒體學院(Hanover University of Music, Drama and Media)的學生與他們的導師一起對於遊戲音樂進行了研究。

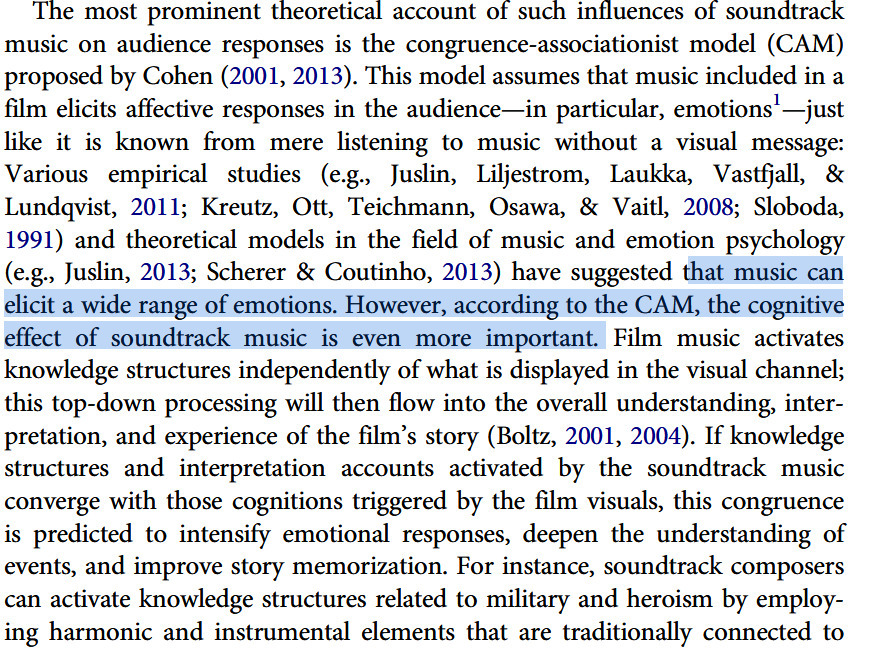

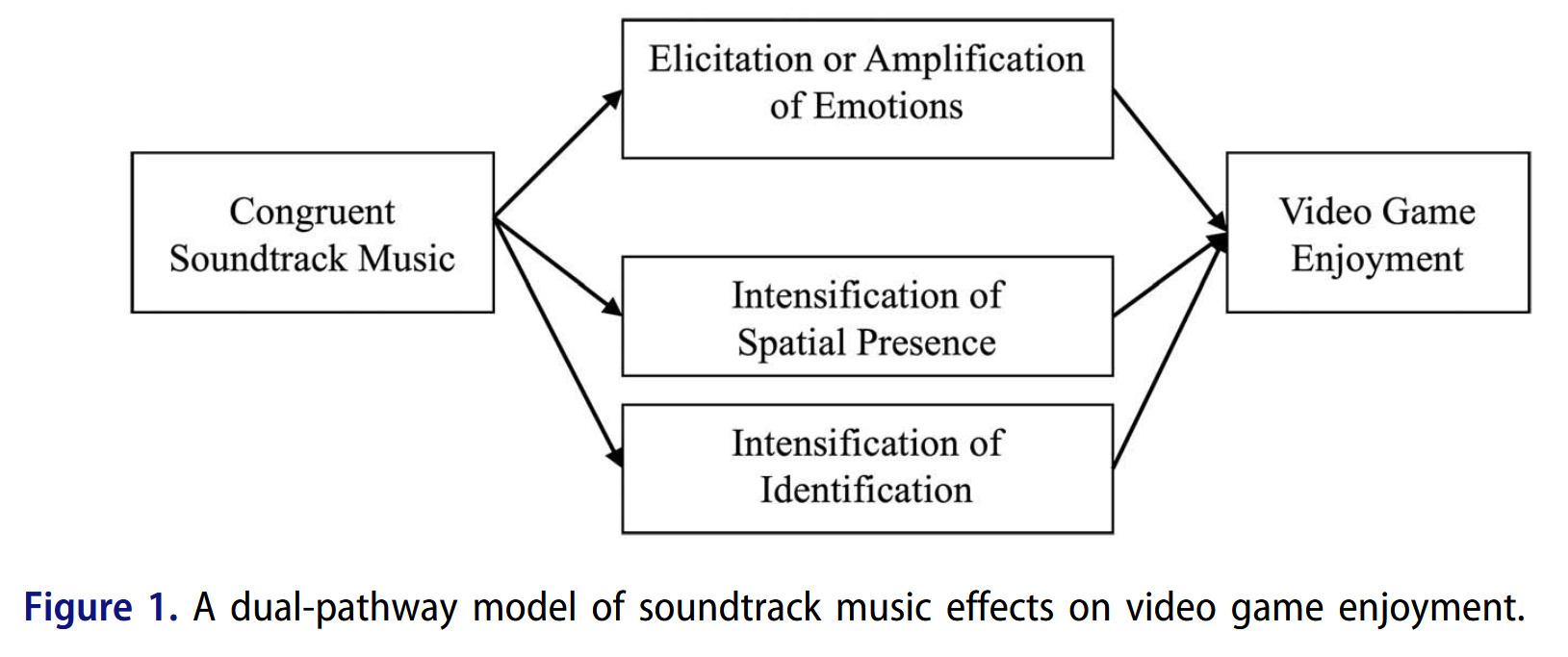

在這個名為“配樂對電子遊戲體驗的影響”的研究中,他們著重以“配樂心理學”與遊戲本身的元素進行結合,並且排除了一部分由於“音樂美學”元素作所造成的影響,通過兩個囊括了五十多個以上樣本的測試來探討遊戲配樂與人的心理、人對於遊戲感知以及世界觀感受進行了探究。

在研究和測試中,研究者們提出了一個模型,該模型中提到了音樂對於情緒是具有誘因和放大效果,使得玩家會對於遊戲產生更為強烈的情緒和愉悅。

而基於這個模型,他們進行了基於《刺客教條:黑旗》與《異形:隔離》的實驗。

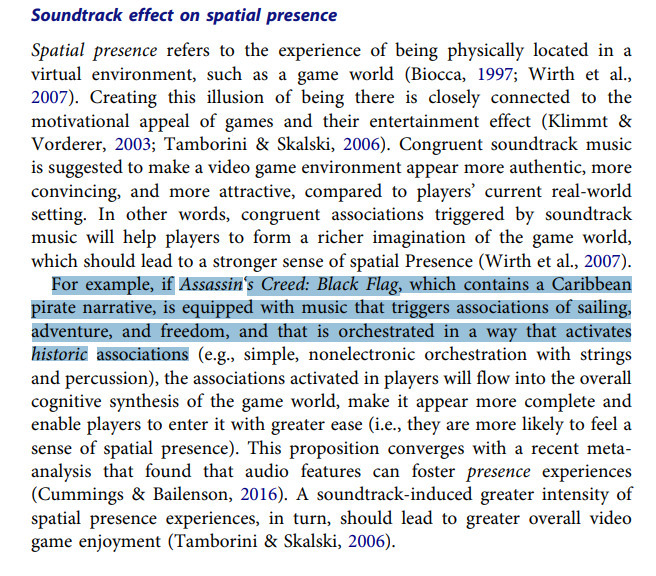

在使用《刺客教條:黑旗》測試時,他們發現配樂對人自身對遊戲的感知是有一定影響,在其他遊戲元素的配合下,遊戲配樂會使得玩家“認為整個遊戲世界看起來更真實,更有說服力以及更有吸引力”,同時也因為配樂與遊戲本身的關聯,使得玩家對遊戲“形成更豐富的想象力”。

玩過《黑旗》的玩家應該記得,遊戲中無論是航行亦或者探索、戰鬥時都有各自的音樂(如航線時就會有水手們唱的船歌),在測試中,這些以符合當時歷史元素形式進行編排(以絃樂與打擊樂為主,而非合成電子樂)音樂也有效的,這樣的形式會有效觸發玩家“對於遊戲世界的認知”,“讓感知更完善,更能參與到其中”。

相對的,在《異形:隔離》的實驗中,測試對象也會由於遊戲中緊張的音樂而變得恐懼和神經兮兮,最終使得他們產生了一個結論,就是“遊戲配樂對於人的在情緒上的影響是十分重要的,它能有效擴大玩家的情緒”。

雖然在結論中研究者們覺得實驗本身仍有不足點,例如音量的影響以及遊戲作品的數量,以及音樂本身對於人的直接體驗提升並未達到十分顯著的狀態,但至少讓我們確定一點就是音樂與人的情緒的關係,以及音樂設計過程中本身是注重了情緒影響以及情緒感受。

與此同時,另一位研究者也得出類似的結論。

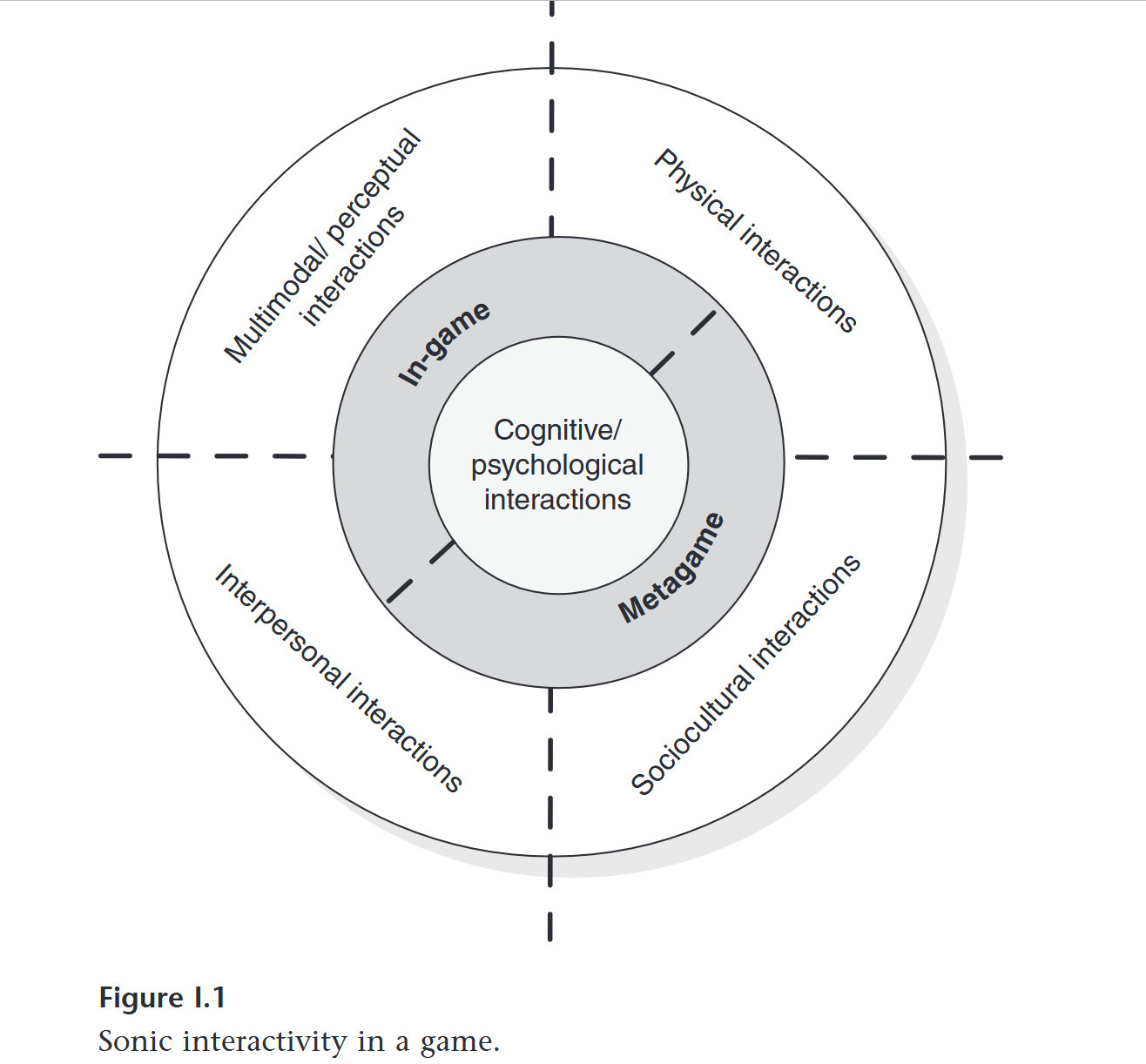

作為一位專注於遊戲音效與傳播藝術的研究者,在加拿大滑鐵盧大學(University of Waterloo)中擔任傳播藝術系副教授的Karen Collins也在自己的《Game Sound: An Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound Design》與《Playing with Sound: A Theory of Interacting with Sound and Music in Video Games》將類似的想法表達出來,但更為側重於分析遊戲音樂的作用以及如何與玩家互動,並突出其作為“與玩家進行情感與認知互動的媒介”這一點。

(在《playing with sound》中,Karen Collins就音樂與人的互動繪製了相關圖片)

除了遊戲音樂的本身是以“調動玩家情緒從而更多的進入到遊戲中”這一個目標外,追求高現實主義也進一步促使遊戲音樂對於玩家而言具有更強的情緒引導能力,譬如現實中版權音樂的加入,以及更多與現實中存在的音樂風格類型(如特定風格的合唱樂、歌劇,輕音樂等)的配樂加入,也使得玩家在這種“真實與虛假”的錯亂中迷失了方向。

種種因素的互相作用下,就產生了我們下一個話題的內容。

意外的共鳴

在前面一部分中我們探討了遊戲音樂設計的本身是有著“調動玩家情緒”的目標,而這種情緒往往也會與現實中某種構成所形成共鳴,因此就產生了一種類似“曼德拉效應”的存在。

這裡先解釋“曼德拉效應”的意思,引用自百度百科的內容,“曼德拉效應”所指的是:

“人們群體有時會對某一事件出現與事實不符的虛假記憶的現象。這種現象往往被認為是集體記憶的錯誤或偏差,包括對歷史事件的錯誤記憶、人名、地名的錯誤拼寫,或者流行文化中的細節錯誤等。”

如果這樣說還不好理解的話,國內有一個簡單例子:請念出《愛我中華》第一句歌詞,然後跟你周圍的朋友對比下。

(關於曼德拉效應的另一個簡單示意圖-究竟哪一個是星巴克的標誌?圖片來源於網絡。)

但對於遊戲音樂音樂而言,其“曼德拉效應”更接近於一種“外溢性”表現,一種從原先的圈子外溢出去,從而被不明真相的大眾所獲知,並變成了一種類似“曼德拉效應”的存在。

就比如說《紅色警戒3》的主題曲-《soviet march》一樣。

對於一些老玩家或者玩過《紅警3》的玩家而言,這首歌可謂是“千百遍不絕耳,字詞句念於心”,從頭到尾翻來覆去聽了無數次,早已深知其中的韻味以及背景。

(《紅警3》的經典角色娜塔莎。圖片來源於網絡。)

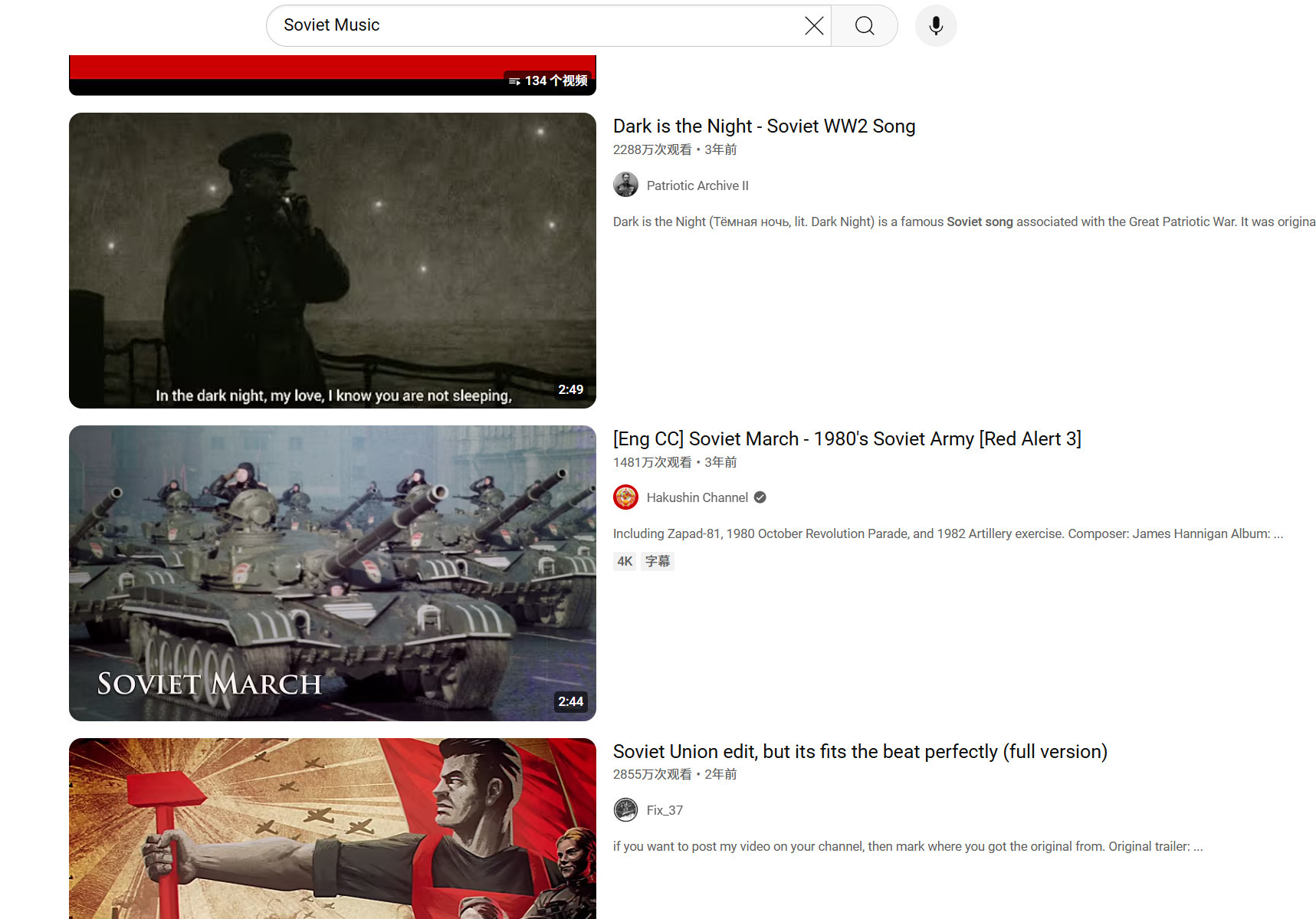

但如果我們在互聯網上搜尋,尤其是在youtube上搜尋“蘇維埃音樂”就會震驚的發現一件事情:這首在蘇聯解體後多年才誕生的音樂會被當成“蘇聯音樂一份子”而存在,就不知道EA看到這種說法時會不會找已經解體近20年,屍骨怕不是早已化成灰的前蘇聯去要版權費了(當然你說找俄羅斯要那也可能,但人俄羅斯可能會跟你ea說“你找蘇聯人的事跟我俄羅斯有什麼關係?”)。

(在ytb上搜尋“蘇聯音樂”,在諸多蘇聯音樂中你會發現一個《soviet march》混剪給混去了。圖片來源於youtube。)

而這樣的結果就是導致誤用的情況。5年前,韓國mbc電視臺就誤將這首歌當成蘇聯音樂放到俄羅斯勝利專題新聞節目中播放,更草臺的是他們後面還播放了《少女與戰車》版的《喀秋莎》。

當時節目的視頻,來源於youtube。

雖然這種“烏龍”往往會很快有人澄清,但總會讓一些“不明真相”的群眾給信上了,於是一傳十十傳百,這種類“曼德拉效應”的情況就出現了。

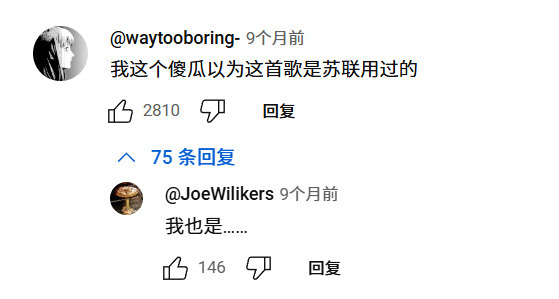

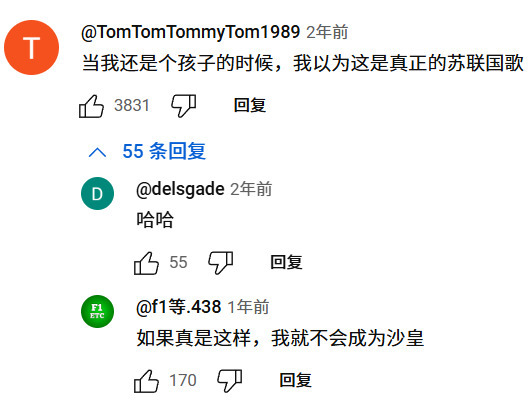

(在ytb上在《soviet march》的視頻底下就有“上當群眾”如此表示。圖片來源於youtube。)

(在ytb上在《soviet march》的視頻底下就有“上當群眾”如此表示。圖片來源於youtube。)

出現這種情況的原因多種多樣,除了語言因素外(畢竟語言是第一象徵),其為追求真實性而採用前蘇聯歌曲中具有一定代表性的合唱形式(例如《聖神的戰爭》),以及使用進行曲式節奏,並在調式、旋律和色彩變化等上採用了接近於前蘇聯時期音樂風格(或者東斯拉夫的音樂風格),而這種巧妙的配合使得這首2010年誕生的音樂一躍成為了一些人心中那個“

蘇維埃巨熊”的代表性音樂,並以訛傳訛,最終演變成了如今這番頗為滑稽的現實(當然,如果蘇聯亡得夠久,這首音樂估計還會更多人傳成更誇張的形態)。

除了這首歌外,類似的情況比比皆是,例如因為音樂節奏和色彩最能調動玩家疑惑以及緊張情緒的《尋問》(出自《逆轉裁判》系列,常出現在各類偵查案件的節目中作為背景音樂)、被自己remix版代替出戰的《少女幻奏》(出自“東方project”系列中,常出現在一些輕鬆寫意的節目或者搞笑視頻中作為bgm)以及因為一段氣勢磅礴的音樂最能調起觀眾情緒而頻繁出戰《Opening Credits》(出自《決勝時刻6現代戰爭2》,常出現一些軍事相關或者時政相關的視頻裡)。

當然,除了遊戲對其他圈子的“外溢”所導致的類“曼德拉效應”的情況外,其他圈子對遊戲圈也會因為類似因素而導致的“外溢”情況,即“一首音樂與遊戲毫無關係,卻因為其中色彩與節奏能強烈調動玩家情緒,讓玩家能進入到遊戲中,從而被認為是遊戲的曲目”,這裡就需要提到在《invisible》這首歌。

(imdb上的《invisible》頁面。圖片來源於imdb)

作為一首與《合金裝備》系列毫無關係的音樂,《invisible》它在2021年誕生,距離至今最新款《合金裝備》遊戲也有著接近6年之距(《合金裝備5:幻痛》在2015年推出),然而卻因為音樂之中歌詞,節奏感以及風格與主角“Snake”所經歷的一切卻有著天然的配合,例如“When you can’t even say, My name!”這段更是直接讓玩家很直接聯想起了遊戲劇情中每一位“snake”所過遭受的一切挫折與磨難。

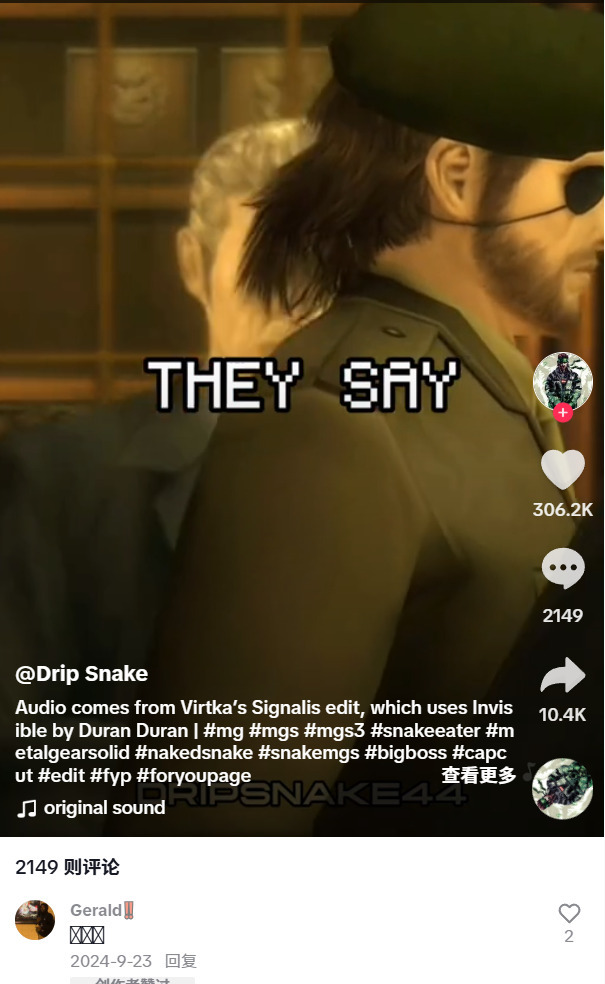

(tiktok上由@dripsnake44混剪的這一段視頻大抵是“萬惡之源”。圖片來源於tiktok。)

最終,在大手的剪輯下,這首歌被配上了遊戲的片段做成了視頻,並在tiktok上大火,從而成為了很多人心中“遊戲主題曲”。

(在ytb上,有人順著@dripsnake44思路去使用更多遊戲片段剪輯了一版完整音樂的混剪。圖片來源於youtube。)

(在tiktok上搜索《invisible》仍然能看到不少與《mgs》主題有關的視頻。圖片來源於tiktok。)

和前面《soviet march》情況一樣,也自然有“不明真相”的群眾將其誤會成主題曲或者其中的音樂了。

(表示上當的人。圖片來源於網易雲音樂。)

除了《invisible》之外,被不少人提及不少的《The Dawn》(Dreamtale樂隊的音樂,原本改編自《勇闖奪命島》裡的《Rock House Jail》這首曲目,卻意外成為了國人心中的“亡靈序曲”)以及《It‘s my life》(Bon jovi經典代表曲,因為當年甜咖啡的cs視頻在國內被傳唱成CS的代表曲)都是之類現象的代表。

總會聽到的

我們都是生活在一個共同的社會之中,這個社會里面知識與情緒都是共同的,在一個圈子的產物總會在陰差陽錯間成為了另一個產物相關的存在,就例如“哈基米”這個莫名其妙成為貓的代名詞那樣,你總不知道下一個類似的東西是會如何誕生的,你也不知道為何會這樣誕生的,但你總能知道一點,這兩者之間肯定存在這一種共同的特徵,一種能吸引人去關注,留意,產生共鳴,並深入其中的特徵。

或許再過幾十年後,你已經老到玩不動遊戲,每天躺在老人椅上曬曬太陽,過著那僅限無幾的時間時,你的孫子(或者照顧到一些單身人士來說,你的護工,再不濟一點就說你自己)打開某款視頻軟件,視頻中所播放的,是來自某個早已是死得不能再死,猶如電子化石的遊戲的音樂時,你就會發現,有時候一些東西總會讓另外一些東西的壽命得到無限的延續,而你總會聽到那首歌。

參考資料:

Effects of soundtrack music on the video game experience

Game Sound An Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound Design

playing with sound a theory of interacting with sound and music in video games

蘇聯歌曲為什麼聽起來有「蘇聯味」?氣突蘇原理分析!——Bilibilihttps://www.bilibili.com/video/BV1yo4y1x7Bd

以假亂真的“遊戲主題曲”們,到底是怎麼來的——Bilibilihttps://www.bilibili.com/video/BV1bvySYuEns/

Duran Duran: Invisible——IMDBhttps://www.imdb.com/title/tt14715710/

C&C Red Alert 3 Theme - Soviet March——youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=lDQ7hXMLxGc&ab_channel=OMGClanChannel

MBC 소비에트 마치 걸즈 앤 판처 카츄샤——youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=pJjvCBzVxt0&ab_channel=teardrop

Metal Gear Solid Invisible Duran Duran Meme Edit——tiktok https://www.tiktok.com/@dripsnake44/video/7330472841504230698