落日間鏈接:Uricchio 模擬,歷史與電腦遊戲 Simulation, History and Computer Game (2005)

譯按

歷史戰略遊戲似乎是一種很狹小的遊戲,愛者甚愛之,不愛者遠避之。並且,歷史學似乎也並不待見歷史戰略遊戲。如果將歷史學理解為「探尋歷史真相」的活動,歷史戰略遊戲的旨趣似乎是與這種一絲不苟截然相反的——假設、推演、想象才是歷史戰略遊戲的樂趣靈魂。好的歷史戰略遊戲無非也就是教育了玩家一些正確的歷史知識,而更擔心的卻是不嚴謹的遊戲散播給了玩家的歷史知識和觀念。

而在William Uricchio這篇一直飽受好評的文章中,歷史電腦遊戲卻被認為有著深遠的可能性,是「反思過去的新方法」,甚至有可能讓歷史學本身的未來更加有希望。在他眼中,歷史遊戲中的玩家擁有反思性和主體性,而這「正是新歷史學的核心」。作為Paradox式大戰略遊戲玩家和Mod作者,我一直期待歷史模擬遊戲有更加深遠和廣闊的前景,因此很高興能在第一次翻譯學術論文時就遇到一篇讀起來酣暢淋漓的文章。

「Gameplus 遊戲+」跨界工作坊

邱時(清華 IMDT)

校按

在 Adam Chapman 等人發表的《導論:何為歷史遊戲研究?Introduction: what is historical game studies?》一文的開始,就大力盛讚了William Uricchio這篇獨特的文章的關懷,Chapman將其視作後來歷史遊戲研究的某種先驅和此前的探索:

尤瑞奇歐的文章獲得了最頻繁、最持續的引用,並且從發表以來就一直被用作是課程的參考文獻。毋庸置疑,這部分是因為尤瑞奇歐高質量的學術水平與他始終如一的寫作風格,但他的文章之所以一直重要,也是因為它所關注的主題。《模擬、歷史與電腦遊戲》沒有侷限於只研究單獨的歷史游戲,或將這類遊戲應用於其他領域(例如教育)的做法。尤里奇歐既以遊戲本身的特點來看待遊戲,也將其視作是一種完整的歷史形式(historical form),並開始檢視遊戲這種新表達形式的多種變化與模式,考慮它潛在的獨特特徵、圍繞它的文化習俗,以及非常重要地,那些遊戲所擁有的、且常在無意時牽涉到的(特別後結構主義的)歷史話語。

這篇文章在我的視角看來,其價值也是如此,即呈現出了一種「歷史-遊戲界面」,他並不去分析歷史上的遊戲,也不是分析遊戲中的歷史,而是將歷史編撰和電子遊戲的歷史看作連續的光譜,探問其作為遊戲形式的歷史編撰,以及在傳統歷史編撰中出現的遊戲傾向(後結構主義史學)之間的共同點,並且進行了一種雙重的批判(批判傳統歷史編撰學的侷限的同時,也對現有歷史遊戲中未自覺的歷史意識的揭示),僅有如此,我們才能真正地對接、揭示電子遊戲對歷史學的意義,而非陳詞濫調般地停留在對遊戲中歷史再現的某種簡單化的討論。

而對於這種獨特的「歷史遊戲」,他給出了同樣的以具體化歷史與抽象的歷史邏輯兩端的連續光譜,並且分別建立了其與兵棋推演(wargames),後結構主義史學,還有年鑑學派和長時段歷史之間的關係。並且指出了史學研究在當代的演進與其研究中某種基礎性的遊玩邏輯,並在根本上澄清了傳統史學慣例的「再現」邏輯與遊戲所植根的「模擬」邏輯的之間的區別與聯繫,模擬不再是某種事實的歪曲,而是一種「本質上是動態的、關係上是類似的(analogous)、目標上是教學的行為的建模」。並在最終,帶著這一歷史學批判的視角回到遊戲中,我們也能看到在此透鏡下諸如《文明》遊戲中內在的意識形態立場準則。

本篇文章初稿翻譯由清華IMDT的學生,「Gameplus遊戲+」跨界工作坊的同學邱時進行,他也是現在非常活躍的《維多利亞3》類P社遊戲的重度玩家和Mod製作者。

希望本文的譯介能對玩家、開發者與歷史學者有所啟發也有所反省。

「Gameplus遊戲+」跨界工作坊製作人

葉梓濤(落日間)

William Uricchio

威廉·查爾斯·尤里奇奧(William Charles Uricchio)是美國媒體學者、麻省理工學院比較媒體研究教授、荷蘭烏特勒支大學比較媒體史教授。與亨利·詹金斯(Henry Jenkins)一起,他幫助建立和指導麻省理工學院的比較媒體研究項目,並在麻省理工學院創立並擔任開放式紀錄片實驗室的學術帶頭人,探索紀錄片、新興技術以及新型關係之間的交叉點尤里奇奧是新加坡-麻省理工學院 GAMBIT 遊戲實驗室的學術帶頭人。他是麻省理工學院出版社 Playful Thinking 的遊戲相關主題的系列編輯,最近他剛出了新書,本文也有收錄其中《Collective Wisdom: Co-Creating Media for Equity and Justice》。

以下根據其網站上的自述:

比較性(Comparativity)……在我的世界裡,它是一個相當核心的詞,我在德國、中國、瑞典和丹麥擔任過的許多其他訪問教授職位,讓我有機會接觸到一個比較主義者的夢想。我對比較幾乎所有形式的媒體的發展和使用感興趣,尤其對不穩定、不確定和混亂的時刻感興趣。這些往往是具有啟發性的時刻,那些表現出被遺忘的潛能或反覆出現的渴望的時刻,那些對我們如何表現和構建世界,以及我們如何記憶有影響的時刻。我是一個媒體歷史學家,花了很多時間探索電話、電視、攝影和電影的深層歷史。但是,雖然以18、19世紀的資料來源和20世紀的使用部署為中心,但事實上這項工作的相關性往往處於當代媒介發展的前沿。因此,事實上,電話(telephonoscope)是我工作的核心,就像 YouTube 和人工智能的最新發展一樣。今天的「最新」媒體場景對比過去的發展模式尤其引人入勝。

我不斷地被這些技術在不同文化空間中不同的起點和假設所震撼,並且對北美、歐洲和日益增長的亞洲的發展進行了相當多的比較。我特別感興趣的是,這些技術是如何被用來幫助闡明(有時是重新定位)身份的ーー這也是我最近兩本書的主題。

我也很感興趣的是算法在維基百科、 Phoglyth、 Facebook 和敘事科學等應用程序中所扮演的角色,它們對合作和現代主題的影響,以及我們需要如何重新思考我們的一些媒體和中介的基本理論。這項工作把我拉回到了15世紀(可以說是現代主題形成的地方)的發展和算法的觀念,這幫助闡明瞭算法在當代文化中的獨特性。就像我說的,我是個歷史學者……

翻譯:邱時

校對:葉梓濤

原文鏈接:點擊跳轉

Uricchio, William. 2005. “Simulation, History, and Computer Games.” In Handbook of Computer Games Studies, edited by Joost Raessens and Jeffrey Goldstein, 327–338. Cambridge, MA: MIT Press.

模擬、歷史、電腦遊戲

Simulation, History and Computer Games (2005)

William Uricchio

這是 1967 年。這些賽車非常強大,極其輕便,輪胎堅硬(一套輪胎通常就能挺過三個週末的比賽) 而剎車,卻非常糟糕。一百五十公升揮發性汽油圍繞著車手——只隔著一層薄薄的易碎鋁皮。而且,沒有安全帶。 這些賽道美得驚人,極具挑戰性,而且殘酷、致命、危險。幾乎百分之四十的車手最終會死在賽車的方向盤上。這一年是賽車運動的黃金時代。而你,就在方向盤前。 發佈兩年多後,《格蘭披治傳奇》(Grand Prix Legends, 1998) 在所有賽車模擬和遊戲中獨樹一幟,是有史以來對逼真最不妥協的賽車動力學模擬器——以及可以說是有史以來最有價值的消費者賽車軟件產品。 ——Eagle Woman

通過完善的控制和最先進的駕駛體驗複製,刺激、速度和高概率的爆炸事故都得到了強化,難怪《格蘭披治傳奇》擁有一款優秀遊戲的所有要素?從各種網絡討論群的評論來看,Sierra Sports 已經充分滿足了大部分粉絲對歷史準確性的要求。隨著消費者要求更多的歷史模擬——從1965賽季(最後一場有紳士派頭的比賽)到剛剛結束的賽季——我們可能會調查這些比賽的歷史主張和影響。賽車的細節和賽道的狀況似乎在歷史性上是準確的,許多玩家來到遊戲時都帶著對1967年的比賽、車手的戰術等的詳細瞭解。事實上,這種信息的豐富和歷史上的正確的細節似乎是玩家樂趣的源泉,使得玩家可以進入到 1967年的模擬世界並以自己的方式重溫它。

但是,如果我們將交互性視為電腦遊戲的顯著特徵之一 [1],那麼當今玩家與特定歷史世界的再現之間的交互似乎會挑戰歷史「事實(fact)」和「定勢(fixity)」的任何概念。取而代之的是歷史的不一致性和戲謔(ludic)。這種交互引發了關於電腦遊戲在歷史再現系統中的地位的基本問題,本章將解決這些問題。

人們可能會得出這樣的結論:與印刷、攝影、電影、錄音和電視等媒體形成鮮明對比,電腦遊戲缺乏服務於歷史準確性、文檔記錄等諸如此類再現手段的能力。儘管電腦遊戲可以整合所有這些早期媒體,但似乎只有在模仿(emulating)它們時才最接近歷史檔案,在此過程中抑制了遊戲與玩家決定性的交互關係。當然,人們可能會想象從不同的角度視覺或聽覺上訪問事件的固定進程(如電影或電視節目),但這將更接近計算機建模而不是遊玩的體驗。因此,是否電腦遊戲是一個不適合再現歷史的平臺?也許(如果我們追求這個論點,《1967 格蘭披治傳奇》很可能是一個有限的案例)。

但在本章中,我想將電腦遊戲與歷史的關係複雜化,提出遊戲與歷史銘刻(historical inscription)過程的更完整的互動,即人類主體遭遇到過去的文本化,並被「寫入(written into)」過去。我還想探討電腦遊戲與「理解歷史」這樣的更大文化過程之間的關係,特別是歷史專業內的學科辯論。

在後一種情況下,我對後結構主義史學和計算機推動的超文本(hypertext)和電腦遊戲間大致平行發展的愉快巧合感到震驚。前者的批判通過挑戰了事實性(facticity)的觀念、解釋性的等級、主要敘事(master narratives)以及歷史學家的闡釋的權威而質疑了歷史傳統;而後者賦予了用戶權力——並且在被過度慶祝的作者之死後——使人們能夠組織自己的文本。這兩種實踐同時發生,可以被廣泛認為是一種後現代時代精神,為組織歷史經驗的新方式提供了理論和形式,我將在本章後面簡要概述這些發展。

在接下來的幾頁中,我想在一系列歷史電腦遊戲光譜的兩端中挑明歷史再現和歷史模擬的可能性及其意義。(歷史再現和歷史模擬)這兩個極端具有不同的史學吸引力。

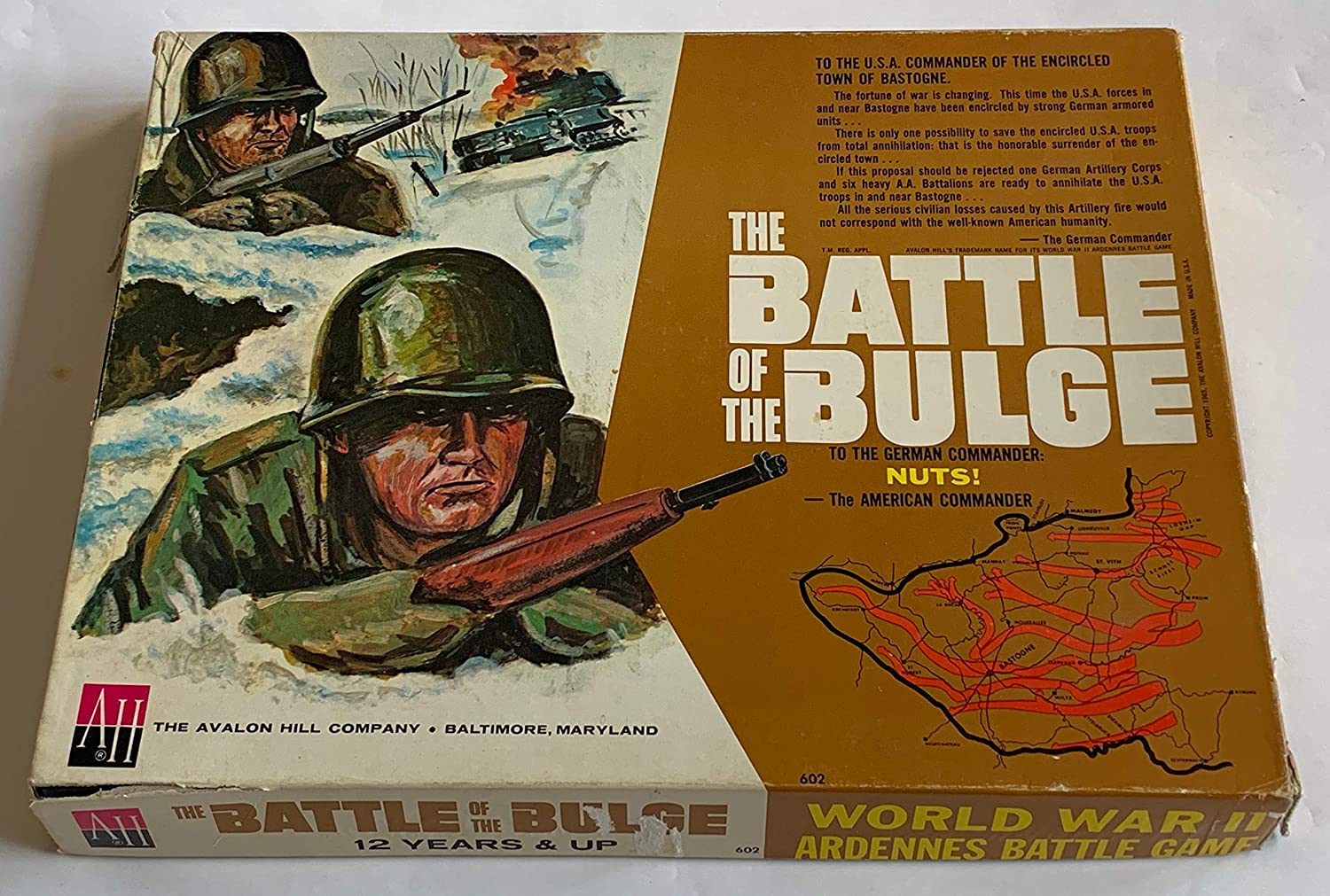

一種,例如《1967 格蘭披治傳奇》或《突出部戰役》(Battle of the Bulge)的遊戲,在某種意義上是具體的,因為它涉及特定的歷史事件——一場比賽,一場戰役——允許玩家以一種推想性的(speculative),或( 如果……會怎樣?)的方式與特定的過去相遇。在這些遊戲中,通常會努力最大限度地提高歷史細節的準確性,允許設定和條件來約束和塑造遊玩過程(gameplay)。(譯註:The Battle of the Bulge,突出部戰役發生在1944年末至1945年初,是二戰期間德國在西線的最後一次重大攻勢。最早的遊戲版本出現在1965年。)

另一個極端是以某種抽象或結構化的方式處理歷史過程的遊戲。 《文明3》(Civilization III)和《俄勒岡之旅》(The Oregon Trail,1974 年開始發行的系列教育遊戲,初作旨在教導學生了解19世紀貫通美國西部的俄勒岡小道上拓荒者的現實生活)是這些歷史情景遊戲(historically situated games)的典型代表。

在這些遊戲中,神一樣的玩家做出戰略決策並學會應對後果,擺脫了歷史準確性的約束。儘管這類遊戲也引發了對過去的推想性參與,但它們往往建立在長期歷史發展(long-term historical development)的特定願景或理論之上。也就是說,代替以前遊戲的歷史特異性(historical specificity)的限制作用(這一特異性是通過歷史學術、訓練和大眾記憶的層層灌輸的),這些不太歷史具體化的情景遊戲往往更明顯地由不言的歷史原則(說白了,意識形態)而構成。使它們更接近結構主義(structuralist)的歷史觀念。

這兩種情況下,蘭克式的「就像它實際發生的那樣(wie es eigentlich gewesen ist)」的歷史價值被歷史是一個有多種意義的過程的主張所顛覆,它受制於許多不同的可能性、闡釋和結果。 [2]

毫不奇怪,一些歷史學家和教育者已經攻擊遊戲行業中事實的不恰當的使用和對過去的不敬。同樣毫不奇怪,遊戲行業的回應是「自降身段地」聲稱「這只是娛樂」,並指出其積極影響( 「玩家對歷史如此熱情,以至於他們實際上閱讀了它」)。

如果人們將這些批評性反應和回應歷史性地銘刻下來,那麼人們就有充分的理由將它們視為現在熟悉的對早期媒體(如電影)伴隨著的恐懼的重演。例如,曾經作為新媒介的電影用於歷史再現時,遭到了更熟悉於印刷媒介的抽象(性)的歷史體制的強烈攻擊,並且當年對電影的辯護幾乎與如今遊戲行業所使用的話語完全相同。[3]

但儘管這些(歷史進程)連續性很重要,但也有一些重要的區別。與電影不同,電腦遊戲重製被視為隨著每次迭代而改進,其中重要的是每種媒介與其基礎技術之間非常不同的關係(電影與技術的關係相對穩定,而計算技術的動態狀態則相反)。對於我手頭的論點,也許更根本的是,電影和本文考慮的電腦遊戲的子集在它們與歷史的關係方面也有所不同。電影,就像書籍一樣,主要是綁定在一種歷史再現(historical representation)的關係之中,無論好壞,都在固定一種對過去的特定的描述。

相比之下,我將要討論的電腦遊戲則綁定在一個歷史模擬(historical simulation)的過程中,提供了一些固定的元素和底層原則,但在用戶創造性的交互中蓬勃發展。我將在論證過程中提出,(歷史再現和模擬間的)差異是至關重要的。

遊戲的人 —— 玩與原型

Homo Ludens — Playing and Prototypes

雖然解構作為一種有意識的、系統化的哲學在思想史學家中最為突出,但它所代表的思維方式,甚至其獨特的詞彙,正在滲透到新建構主義歷史(new constructivist history)的各個方面。歷史學家現在可以自由地使用諸如「發明」、「想象」、「創造」(而非「再創造(recreate)」)和「構造」(而非「再構造(reconstruct)」)這樣的詞來描述歷史闡釋的過程,然後通過一系列歷史上的各種「可能性(‘‘possibles,’’ ‘‘might have beens,’’ and ‘‘could have beens.’)」來支持某些新穎的歷史闡釋。 ——格特魯德·希梅爾法布(Gertrude Himmelfarb)

格特魯德·希梅爾法布所描述的發展與後結構的歷史轉向有關,這種轉向與超文本和遊戲的出現大致同時發生。

我在這裡引用她的話,因為她的話如此清楚地將歷史學的工作投入描述為遊玩(characterize the historical endeavor as play)。(後結構主義歷史學)將發明!想象!創造!視為律令;將虛擬語氣、推想性、「如果……會怎樣」視為參與的模式(modes of engagement) 。如果可以在定義術語之前刻畫希梅爾法布(對後結構主義歷史學)的描述的話,我稱之為「遊玩的觀念」(notion of play)。

這種「遊玩的觀念」似乎也與歷史電腦遊戲共享著一些非常基本的東西,不僅僅是遊戲和後結構主義歷史所共有的被顛覆的等級(destabilized hierarchies)和被顛覆的主流敘事(subverted master narratives)。事實上,不難想象(後結構主義歷史學)的這些律令和模式是歷史電腦遊戲的宣傳廣告詞 [4]。 儘管希梅爾法布和許多其他受人尊敬的歷史學家對歷史寫作中的這種遊玩轉向(ludic turn)感到遺憾,但她已清晰地表述了這一問題:指向這種新的歷史與遊戲的結合點。(譯註:後結構主義的新歷史觀,恰恰像是在玩歷史遊戲。這一巧合指向歷史與遊戲的結合點。)

遊玩,通常是遊戲的必要條件(sine qua non),有多種形式和風格。在歷史學家中,也許對這個主題最重要的處理仍然是約翰·赫伊津哈(Johan Huizinga)的經典著作《遊戲的人》 (Homo Ludens),其斷言文明「在遊戲中產生,作為遊戲而存在,而且永遠不會離開它」(Huizinga,1938,p.173)。 赫伊津哈在不同文化領域追溯了這種廣泛的遊玩的觀念,儘管他對這個術語提供了許多引人入勝(有時矛盾的)定義,但他最精煉的一句妙語值得玩味: 「玩是一種自願的活動或消遣,在某個確定的時間和地點的限制內進行,根據自由接受但絕對具有約束力的規則,其目的本身並伴隨著緊張、快樂和意識的感覺,而「日常生活」相「區分」開來。」(第 28 頁)。

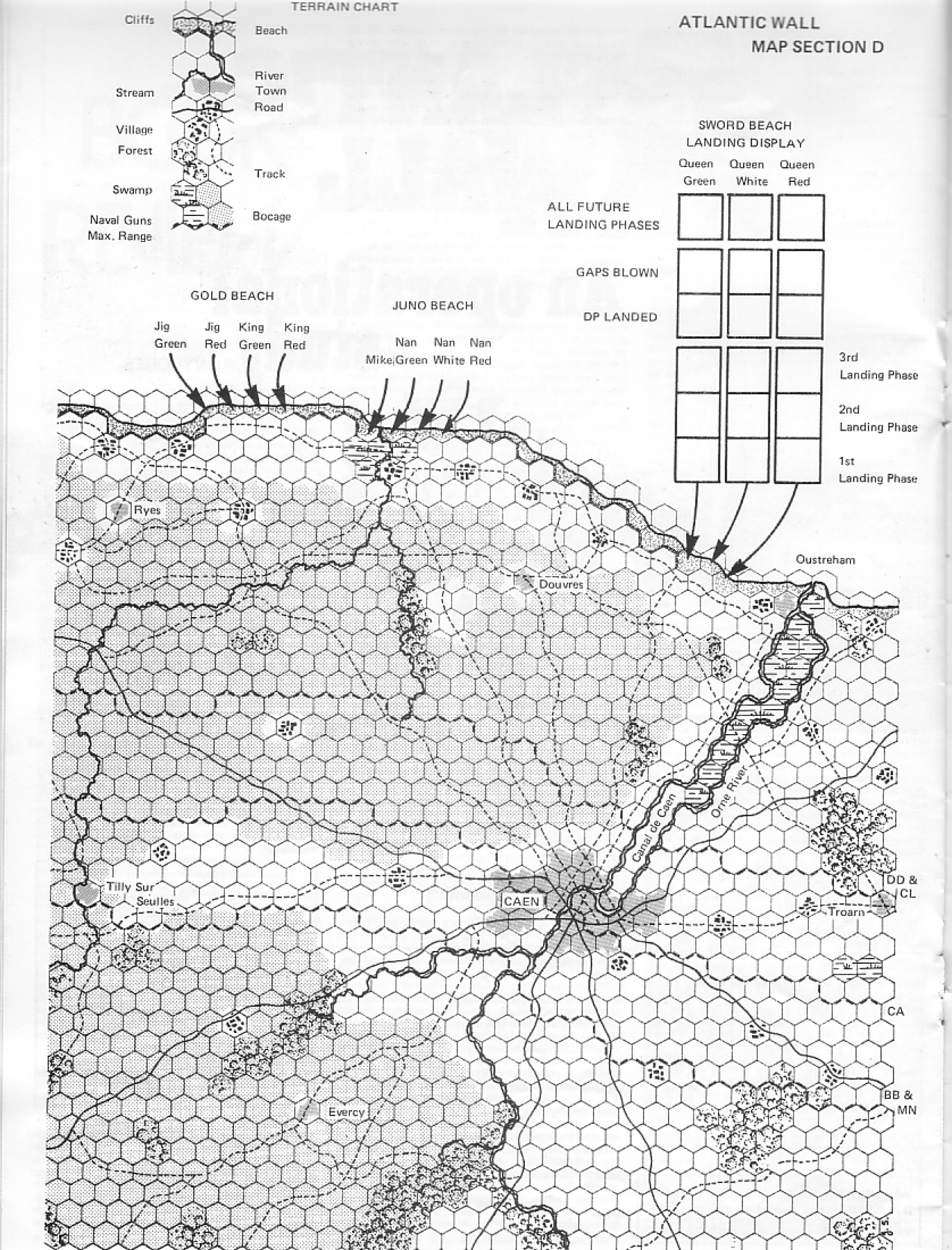

赫伊津哈的定義涵蓋了許多可能性,考慮到歷史電腦遊戲所利用的豐富譜系,這是一件好事。桌遊(Board games) 、角色扮演遊戲、重演(譯註:re-enactment 是歷史愛好者穿上制服,按計劃表演重現某個歷史事件或時期的活動)和模擬遊戲都促成了歷史電腦遊戲的形成,並且許多更具體的參照為特定主題的發展提供了信息。

兵棋推演(Wargames,即戰爭遊戲)(無論什麼平臺的)可以說是對歷史電腦遊戲影響最大,特別是因為它們往往是事件導向的(event-oriented),並且參考了歷史上的具體內容。[5]

用《兵棋推演手冊》(Wargames Handbook)中的話來說:

兵棋推演是一種通過更好地瞭解過去,以搶佔未來的先機的企圖。一場兵棋推演是「博弈(game)」、歷史和科學的結合。這是一臺紙面上的時間機器……一場兵棋推演通常結合了一張地圖、棋子(代表歷史人物或軍事單位)以及一套規則(告訴玩家可以用它們做什麼或不可以做什麼)。現在很多兵棋推演都可以在電腦上進行。任何兵棋推演(歷史或其他)的目標是讓玩家能夠重新創造(recreate)一個特定事件,並且,更重要的是,能夠探索如果玩家決定以不同的方式做事,那可能會發生什麼。(Dunnigan, 2003)

(兵棋)把過去當作一種理解未來的方式,一臺時間機器,一組受規則約束的可能性的集合。這些說法與歷史的各種定義共鳴。與《格蘭披治傳奇》一樣,在具體化和推想(specific and the speculative)之間的張力賦予了兵棋以力量,即使在矛盾的戰爭背景下,它也直接反映了赫伊津哈的遊玩概念。事實上,具體的歷史細節越豐富,推想的遊戲就越深刻和愉悅 [6]。一個很好的例子說明了確切的細節(和詳細知識)作為歷史和遊戲的基本內容的重要性,可以在 Ciril Rozic 對遊戲《突出部戰役》的描述中找到:

《突出部戰役》對於兵棋推演來說完全不是新奇的。這段戰爭時期已在西方被充分記錄,並且在軍事歷史領域流傳著大量出版物,同時還有大量桌面遊戲和電腦遊戲,以及通用遊戲系統的場景。無論出於什麼其他原因導致與突出部戰役相關的遊戲無處不在,從歷史學家和遊戲玩家的角度來看,這場戰役肯定不會缺乏吸引力。在高層運作(high operational level)上,它以壓倒性的突然襲擊開始,隨後進行了一些激烈的戰鬥以遏制它,並最後以穩定的反擊將德國人擊退。與此同時,隨著德國補給池和備件資源的減少,以及美國投放來自其他區域的部隊以緩解壓力,資源平衡發生了巨大變化。 從歷史的角度來看,(突出部戰役中)幾周的武裝衝突中出現了各種各樣戰術和技術上有趣的情況:快節奏的機械化推進,大規模的攻防炮擊,渡河,緊張忙亂的橋樑建設和打擊,以投降告終或堅守到底的包圍,空襲,德國詭計部隊的行動,傘兵和空投補給,襲擊要塞,佔領補給點,交通堵塞(此列表可以一直列下去!)。因此,任何雄心勃勃的遊戲製作者面臨的任務都非常艱鉅。 (Rozic, 2003, p. 1)

可能性是無數的,痴迷於詳細的遊戲場景和推想性的因素無窮無盡。歷史重演者、角色扮演遊戲玩家或歷史學家都會以同樣詳細的知識體系來處理這場戰鬥。然而,每一批人遇到的情況,他們將如何構建和部署他們的知識,以及遊玩(ludic)會對他們對細節安排提供多少「提升(lift)」都會有所不同。

遊戲世界對細節的關注可能是令人生畏的,衡量它的一種方法是通過圍繞特定歷史時刻的遊戲的集群(clustering)。突出部之戰催生了許多遊戲,但拿破崙等人物和美國獨立戰爭等事件也催生了許多。《拿破崙電腦遊戲選集(The Napoleonic Computer Games Anthology)》列出了 44 種不同的模擬遊戲和修改(還有更多),包括特定戰役的標題(《拿破崙戰役:1813、1815》),以及四臂村戰役,耶拿會戰,利尼戰役,當然還有滑鐵盧會戰(Vitous,2003)。此外,特定的標題更詳細地展開。例如,以美國革命為基礎的 《1776 年戰役》(Campaign 1776)包含大約 47 個不同的場景(scenarios),其中 4 個發生在布蘭迪萬戰役(1777 年 9 月 11 日),8 個發生在薩拉託加的第一次和第二次戰役(1777 年 9 月 19 日和 10 月 7 日),等等,都是從歷史和假設的視角編寫(Campaign,1776)。

快速瀏覽一下游戲玩家網站上流傳的對這些遊戲和場景的許多評論,可以深入瞭解備受推崇(或厭惡)的遊玩設置。 「作為一種教育工具,具有圖形吸引力;作為一種娛樂,實用性堪比腎結石」(War Collage by Game Tek, 1996 )。「歷史準確性和增強的遊戲的玩法,讓它在有關拿破崙的博羅季諾戰役的模擬中名列前茅」(Napoleon in Russia, Battleground 6 by TalonSoft, 1997)。「這款遊戲因其易玩性而值得稱道,但取得勝利所必需的歷史策略破壞了它」(Napoleon at Waterloo by Krentek, 198)。「失敗之作:幾乎沒有拿破崙時代的氛圍,戰術性戰鬥似乎屈服於射程為 20 英里的火炮」 (L’Emperuer by Koei, 1991)(Vitous, 2003)。

一般來說,如前所述,那些關注超越技術和界面的問題(他們本身是歷史模擬中的重要因素)的評論者傾向於同時重視歷史準確性(historical accuracy)和創造性干預(creative intervention)的機會。遊玩出現在細節的約束和即興的歡欣之間。

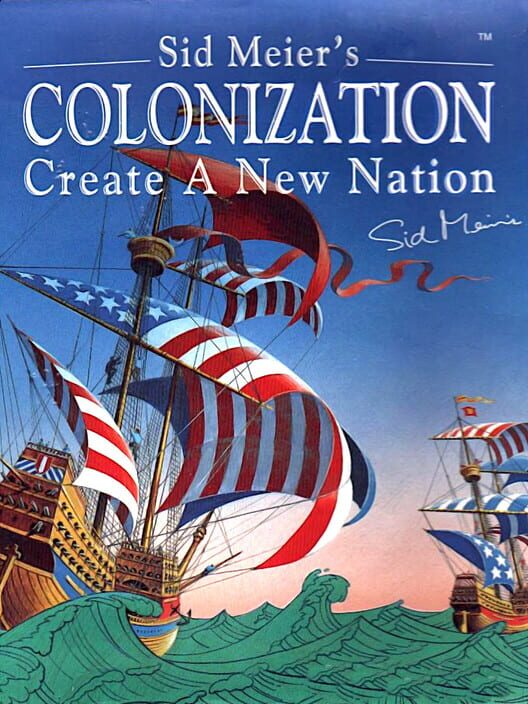

在歷史遊戲光譜的另一端,在那些圍繞歷史時代,而非特定歷史時刻構建的遊戲中,出現了一種截然不同的遊玩方式。諸如 《文明》(Sid Meier’s Civilization)系列、《帝國時代》(Age of Empires)、《俄勒岡之旅》(The Oregon Trail)和《歐陸風雲》(Europa Universalis)等遊戲,雖然對某些歷史相關參數設置的反應迅速而良好,但並不要求具有歷史具體性(specificity)。模擬遊戲與《模擬城市》等遊戲的思路類似,《文明》需要對資源、投入和人口進行戰略管理,以便玩家進入下一階段的遊戲過程。有人可能會爭辯說,這些遊戲與剛剛討論的特定歷史遊戲的不同之處僅在於它們包含的細節數量,但正是細節在所涉及的歷史主張方面產生了所有差異。

特定歷史的模擬遊戲針對特定的事件;並且儘管事件的本質會有變化——且儘管它通常以正確的歷史時期的細節為中心——但遊戲的主張為遊玩、意義和批評提供了一個框架(framework)。相比之下,《文明》類型的非特定歷史模擬,是從歷史事件的特殊性中抽象出來的,允許在不同的世界中發揮和檢驗決策的影響,但不承擔任何特定參照的負擔。儘管原理和細節可能看起來與特定的模擬中的一樣精細,但沒有參考性聲明。非特定的模擬不是以已知案例研究為參考的假設模擬,而是喚起更廣泛的發問,鼓勵對歷史過程進行更抽象的,理論性的參與。

難怪這種類型的遊戲,如《隱秘議程(Hidden Agenda)》 將用於培訓 CIA 特工,或者《模擬城市(SimCity)》 將在 1994 年波特蘭市長會議上用於規劃目的。(校注:《隱秘議程》是一款1988年的戰略視頻遊戲,旨在模擬一個革命後的中美洲國家的狀況。玩家扮演虛構國家 Chimerica 的新當選總統,該國最近從腐敗的獨裁者法桑特及其統治集團的統治下解放出來。它被認為是Game for Change 運動的先驅,與其他早期的 Macintosh 遊戲一樣,包括克里斯 · 克勞福德(Chris Crawford)的《權力的平衡》(Balance of Power))

席德·梅爾(Sid Meier) ,歷史遊戲的一個關鍵製作者,他說得最好:「我們並不是要複製歷史。我們正在努力為你提供工具和歷史元素,讓你看看如果你接管它,它會如何運作。 」紐約時報對席德·梅爾的採訪揭示了《文明》極其成功的戰略的關鍵:歷史策略遊戲的開發者試圖注入恰到好處的真實的劑量(right dose of reality),來達到最好的效果。通常這不是通過決定在遊戲中包含什麼來實現的,而是通過決定遊戲不包含什麼來實現的。 紐約時報的作者 David Kushner 總結道:「太多的信息會讓遊戲變得過於晦澀難懂或有爭議。因此,用於構建類《文明》遊戲模擬的歷史數據,很少比兒童插圖歷史書的內容運作的更深入。」(Kushner,2001 )。

Kushner 的評論部分錯失了要點。當然,歷史細節往往僅限於歷史時代和地點的廣泛的標記,並與特定的歷史事件保持距離。例如,在《俄勒岡之旅》中,玩家選擇的遊戲開始日期會影響遊戲的展開方式,因為你開始得越早,初始的城市就越少,目的地也就越少:

如果你在 1840 年開始遊戲,只能從密蘇里州獨立城出發,目的地要麼是威拉米特山谷,要麼是南俄勒岡州。如果玩家從 1860 年開始,則有多個起點(聖路易斯、獨立、聖約瑟夫等),並且有更多實際命名的目的地(薩克拉門託、俄勒岡城、傑克遜維爾等)……這部分功能很好地再現了你(玩家)所旅行的時代,即,1846 年的行程僅包含歷史上 1846 年時可用的信息。一種很棒的現實主義的感覺。 (Cunningham, 2003)

但遊戲的複雜性出現在歷史模擬的過程中,而不是在歷史時刻的再現中。也就是說,玩家被要求做出艱難的選擇:決定他們將在西部旅行中攜帶什麼,同時受到金錢和空間的限制——農具、食物、武器、藥品、備用胎等等。根據選擇的路線、遇到的氣候因素(洪水、乾旱)以及沿途發生的某些交易,用戶可以獲得關於穿越荒野的鬥爭和生存策略的一手知識。 《文明》、《帝國時代》等等都採用了基本相同的結構,更聚焦於劃時代的,廣泛歷史文化的發展,需要關於有限資源分配的決策,並讓玩家面對他們行為的後果。

但這一遊戲結構的歷史性如何?許多歷史專業內的傳統主義者無疑會認同馬丁·賴爾(Martin Ryle)教授的發現:強調過程(process)而非事件(event)是有問題的:

我發現,基於操縱事物數量(manipulation of quantities of things)的歷史模擬:諸如經濟生產、宗教熱誠的強度、對外貿易、官僚制度的發展和文化普及等等確實更多地屬於社會學或人類學領域,而不是歷史學。當然,這些模擬對歷史學家來說可能非常有趣和有啟發性,但我認為它們從根本上是非歷史的(unhistorical)。歷史學科側重於特定的時間和地點,以及從那個時間地點留下的特定證據。 (Ryle, 1989)

但這樣的觀點可能反映了對年鑑歷史學派(Annaliste)的學術努力的基本批判(費爾南·布勞岱爾 Fernand Braudel, 羅傑·夏蒂埃 Roger Chartier, 埃馬紐埃爾·勒華拉杜裡 Emmanuel Le Roy Ladurie 等人),他們關注廣泛的歷史結構,如經濟學、人類學、語言學等等。這並不是說《俄勒岡之旅》(遊戲裡沒有敵對的美洲原住民)、《殖民地》(沒有奴隸)或《文明》(希特勒沒有出現在20世紀的德國)等遊戲在歷史上沒有問題。而是說,在歷史範式發生變化的時刻,遊戲的單薄的,「孩子氣」的歷史細節以及它們對如同遊玩的過程的關注不一定是它們問題的主要根源。

重思歷史

Rethinking History

歷史是 1400 年以來我們所知的最有力的現實慣例的建構(construction of realistic conventions)。——Elizabeth Ermarth

如果 Elizabeth Ermarth 是對的,[7] 那麼篡改歷史再現的輪廓就會有很大的風險。歷史書寫中連續出現的語言學的、闡釋的和修辭的轉向,在某些方面造成了一種無聲的恐慌,這種恐慌在圍繞著共同文化的定義而進行的戰爭之後被放大了。歷史在這些衝突中特別脆弱,他被雙重身份所詛咒:

一方面,歷史將過去是指一組活生生的發生的事(lived occurrences)。從這個意義上說,它具有現已過去但無限複雜的現實事件的情形(status of event)。另一方面,「歷史」一詞指的是對過去的再現,是那種巨大而多維複雜性的快照(snapshot)。從這個意義上說,歷史在本質上是片面的、變形的、劃定的,並以「當下主義者」(presentist)的觀點為基礎。無法想象任何一套「歷史」再現能夠公正地評價作為過去的「歷史」的完滿性。

雖然大多數歷史學實踐者都默認了這一點,但歷史書寫的侷限性和固有的主觀性往往被排除在討論之外,讓歷史學家得以繼續他們的工作。但是,後結構主義者正是通過明確擁抱(實際上是慶祝)這種長期被壓抑的再現不確定性(representational uncertainty)而打響了自己的名聲 [8]。在兩重運動中,他們一方面挑戰了主導該領域的既定的解釋性的主流敘事,同時聲稱需要大膽地、明確地局部歷史研究,即嵌入明確視點中的歷史(embedded in a clearly defined point of view)。

後結構主義,作為更廣泛的文化轉向的一部分,與之相一致,也提出了一個具有挑戰性的問題:在歷史書寫中誰在為誰說話?在一個多元文化、性別、階級和代際問題成為社會政策和學術辯論前沿的時代,將再現的偏袒和「誰在代表誰」的問題聯繫起來只是一個步。Robert Berkhofer 巧妙地總結了這雙生的批判:「如果說第一次再現的危機(crisis of representation)質疑的是歷史真實是否,以及如何能被重新呈現,那麼第二次再現危機則破壞了傳統歷史的權威性和客觀性。第一次再現危機被概括為 「質疑現實(Question Reality)」的口號,第二次則被概括為 「

反抗權威(Resist Authority)」(Berkhofer, 1995, p.3)」。其結果,至少對歷史專業中的一些人來說,被利奧塔(Lyotard)巧妙地描述為 「對元敘事的不輕信(incredulity towards meta-narratives)」的姿態。而重點轉移到了諸如對敘事慣例和意義的探索,或使主體能夠構建個人歷史方式,甚至是對推想性歷史的創造等問題上。

我感到驚訝的是,在歷史專業內(以及,如前所述的更大範圍的文化部分)的這些發展與以計算機為中心的一系列新的再現可能性之間存在著廣泛的巧合。從長遠來看,我們無疑會看到這種聯繫,但就目前而言,它仍然是一種巧合(儘管是一種相互強化的巧合),就我所知,沒有具體的共同因果關係。也就是說,數字技術已經在歷史學家中找到了一個可供使用的市場,促進了歷史書寫和概念的悄然轉變。

計量經濟史學(Cleometrics)以數字化方式加強了對檔案文獻的利用,以及由互聯網推動的討論小組,這些都是相對沒有爭議的,加速了思想流動的典型應用。相比之下,其他技術則受到更多的限制,引起更多的爭論。例如,基於超文本的歷史論文允許數據和分析豐富的多媒體鏈接,但卻暗中顛覆了歷史學家和主流敘事的權威,而把創造連貫性和意義的工作轉讓給了讀者。模擬技術也產生了類似的問題,因為它們是由編程密集型的工作產生的,並預設了高程度的歷史推想,衍生了廣泛的,由用戶構造出的意義。

數字化技術不僅為歷史學家提供了進行研究、相互交流和表達思想的新途徑,而且還為更多的公眾開放。可以看出,非專業受眾相對容易地接觸到在線的數據和討論,特別是普通讀者在遇到超文本歷史文檔時的被賦權的新地位。

這兩種擴展所共有的面向讀者的轉變(turn to the reader),與專注於歷史「玩家」的遊戲板,或歷史協會成員(通常與戰爭有關)的歷史扮演,甚至是現存歷史博物館(如Williamburg, Skansen等)的參與者所呈現的發展以截然不同的方式相類似。這些場所證明了大眾歷史想象的參與聯結,以及它們的參與者對歷史意義的積極構建。Gabrielle Spiegel 認為:

如果後結構主義思想的主要舉措之一是將歷史證據的主導性隱喻從一種反映轉移到一種中介中(也就是說,觀念從文本和檔案透明地反映過去的現實,轉變為實證主義所認為的,過去被記錄在由語言中為我們保留的中介形式中),那麼我們需要仔細考慮我們如何理解中介化(mediation)以及這種理解如何影響我們的實踐。 (Spiegel,1992, pp. 197–198)

再現與模擬

Representation and Simulation

歷史模擬遊戲儘可能準確地再現了過去的事件或時間段。許多遊戲還包括其他類型的模擬遊戲,如戰鬥或飛行。這對歷史愛好者來說是一個很好的類型。— C. Marchelletta

在對歷史(作為文本)的批判性評價中,再現(Representation)已成為一個核心術語,這一概念成為對準確性、充分性以及客觀性和一致性等概念進行爭論的基礎。

這些不牢靠但又很好追蹤的淺灘無需在此重提,因為關於這個話題的文獻很豐富(Iggers, 1997)。上一節將目前關於歷史表述的辯論簡化為兩種對立立場。一種立場認為,負責任的研究工作有可能提供對過去越來越準確的理解,而且,只要有足夠的努力,作為過去的歷史和作為文本的歷史間的差距可以被最小化。另一種立場認為,在過去的事件和不斷變化的當下中的不斷變動的再現努力之間存在著不可逾越的鴻溝,這種假設則著力反映了當下的塑造(以及主體在其中的立場)以及它們與構建對過去的理解過程之間的關係。

這對電腦遊戲的意義似乎已足夠明顯。如前所述,遊戲闡述歷史的能力取決於其他媒體(圖像、文字、聲音)所熟悉的一系列可能的相似性與遊戲形式核心的交互性概念(以及由此產生的再現的變化或不穩定性)之間的關係。根據定義,遊戲顛覆了過去歷史與之相關的鞏固性和確定性印象的計劃。相反,由於遊戲是以對歷史構建的反思性意識(reflexive awareness)為前提的,它們似乎與這樣的一種歷史的概念有關,即歷史是作為有時限的意義(time-bound meaning),並位於不斷變化的當下之中。

在描述歷史遊戲時,「再現」是一個不常見到的術語。兵棋遊戲等類型有時會被引用,但即使在這裡,似乎也有一個偏好的抽象層次,並被諸如模擬(simulations)和角色扮演遊戲(role-playing games)等描述詞所佔據。日本歷史模擬桌遊玩家協會(Historical Simulation Boardgamers Society of Japan)的 Kevin Robert Burns 至少提供了一個實際的理由:

為了吸引更多的人加入這一愛好,我建議我們使用「歷史模擬遊戲」這一術語,而不是「兵棋遊戲(戰爭遊戲,wargames)」。畢竟,歷史模擬才是它們的真正目的。歷史涉及很多東西,其中只有一個是戰爭……誠然,「第三帝國(Third Reich)」和 「戰爭與和平(War and Peace)」等遊戲的主題分別是第二次世界大戰和拿破崙戰爭……(但)它們是歷史遊戲,這也是我希望當坐在你對面擲骰子時能學到的東西。 (Burns, 2003)

「模擬(‘‘simulations’’ and ‘‘sims‘‘)」這個詞在遊戲界——無論是角色扮演、桌遊還是電腦遊戲——尤其是與歷史有關的部分中被廣泛使用。理論界的一些人,特別是遊戲學者,隨後擁抱了這個術語,將遊戲從作為敘事的話語框架或從電影或電視研究的概念框架中提取出來。[9]

模擬在英語中是一個奇怪的詞。從14世紀中期到20世紀中期,它與從「虛假的偽裝(false pretense)」、「欺騙(deception)」到「呈現一種與其他事物相似的形式的傾向」的含義聯繫在一起。第二次世界大戰後,這個術語終於讓位於更熟悉的「通過適當類似情境或設備來模仿某些情境或過程的行為的技術,尤指為了研究或人員培訓的目的」。[10]

根據1947年的《牛津英語詞典》的說法,這一意義上相當戲劇性的轉變表明,模擬從有意的歪曲(misrepresentation)和某種類似於再現這二者的東西,轉向了一種本質上是動態的、關係上是類似的(analogous)、目標上是教學的行為的建模。與本質上趨於固定的再現不同,模擬是一個受特定原則指導的過程。模擬能夠生成無數的遭遇戰,這些遭遇戰隨後可能被固定為再現,固定為,也就是說,作為特定模擬遭遇戰的敘述、圖像或數據集的總和;然而再現不一定要生成,或包含模擬。這種差異是至關重要的,說明了這個詞在過去五年裡發生了多麼徹底的變化。一個模擬是一種生產推想性或條件性再現(speculative or conditional representations)的機器。

模擬的歷史比這個詞的含義最近的變化還要久遠(也比計算機還要久遠)。例如,飛行模擬器可以追溯到萊特兄弟第一次飛機飛行的十年內,並且在經濟學、物理學和工程學都有更深層次的歷史,其依託精心設計的比例模型(無論是物理的還是數學的)。但與歷史研究最相關的模擬是在冷戰政治的舞臺上進行的(包括政治和兵棋遊戲),或者被構想為歷史教育的可能未來(Clemens, 1976, pp.109-126; Corbeil, 1988, pp.15-20; Shafer, 1977, pp.9-10)。在歷史模擬中應該強調什麼品質?卡里(Cary)教授的《有效歷史模擬的形式和技巧》(Formats and Tips of Effective Historical Simulations),雖然主要與角色扮演的模擬遊戲有關,但也提供了幾個與電腦遊戲有關的指示。

首先,重要的是要有歷史的準確性——忠實於你所扮演的角色所處的那個時期的人們會說的話。你不應該把你今天的態度帶到展示中。相反,你應該成為你所扮演的角色的這個人。給出那個人的觀點,而不是你今天對這些觀點的批評。例如,如果你在辯論結束一戰和平條約,你應該成為威爾遜。成為勞埃德·喬治。成為克萊蒙梭。成為列寧,或凱恩斯,或丘吉爾(當時和平條約的批評者)。 (Cary, 2003)

通過對主體性(知識、動機、感知視野)的一致來進行模擬,是有跡可循的,因為它以一種吸引人表述模式為前提。但卡里關於歷史準確性的指令也可以從根本上進行使用。《兵棋手冊》提醒我們,電腦兵棋遊戲比其他電腦遊戲更難學習,因為 「兵棋遊戲,本質上是對現實生活事件的模擬」。就其性質而言,模擬是一種潛在的非常複雜的裝置。歷史模擬尤其如此,它必須能夠重新創造其涵蓋的歷史事件。重現(Recreating)歷史給設計者帶來了沉重的負擔,而玩家必須應付「為實現所需的真實性而加入的額外細節」(Dunnigan, 2003)。歷史的負擔沉重地壓在了主體-玩家的構造,以及定義和限制玩家可能性的環境之上。

這些雙重的考慮在圍繞歷史模擬遊戲的討論中得到了明確的闡述。想想《凡爾賽 1685(Versailles, 1685)》。

遊戲的背景是十七世紀末,法國貴族的權力和威望達到頂峰。玩家扮演拉朗德(Lalande),國王內室的一名男僕。邦特姆斯先生(Monsieur Bontemps),一個幕僚長,發現了一個摧毀凡爾賽的陰謀。由於(男僕)不顯眼,邦特姆斯委託玩家收集信息以挫敗政變。作為男僕,拉郎德能夠悄悄地進入大皇宮最隱秘的地方。拉蘭德有整整一天的時間來完成他的任務。

《凡爾賽1685》既是一個學習的機會,也是一個娛樂產品。凡爾賽宮的首席館長比阿特麗克絲·索勒(Beatrix Saule)在將凡爾賽宮準確轉換到電腦屏幕上的過程中發揮了重要作用。城堡被重建為1685年的樣子,甚至包括當時的繪畫和壁掛。玩家不僅能夠進入數十年來一直不對公眾開放的皇宮房間,甚至連大使樓梯等現在不復存在的區域也被還原了出來。

被忠實再現的還有國王生活中的一天。國王一天中的幾乎每一個時刻都被程式化進一場典禮(ceremony)了,而玩家將作為他的侍從體驗。這些在遊戲中被巧妙地劃分為 「幕(Acts)」。在這裡,玩家將有大量的任務要完成,有大量的線索要探索。 (Klimushyn, 1997)

視點、知識和訪問領域以及動機都談到了角色扮演主體的構建,就像文本將這種構建置於「核准的」時代細節(空間和視覺制度、時間週期)的可能性和限制中。這些元素與圍繞皇家儀式結構化的事件(以及遊玩的進展)結合在一起,產生了遊戲所指向的娛樂和教育的雙重訴求。《凡爾賽1685》為國王和他的部下在宮殿的範圍內提供了近乎無限的可能性和結果,允許玩家體驗各種場景,並將這些體驗用於理解、娛樂,以及以敘事呈現的形式重述的目的。

一個更明確的以事件為中心的例子可以在《內戰 Online》(The Civil War Online)中找到。這個關於美國內戰的軍事、經濟和政治模擬遊戲結合了角色扮演和第三人稱戰爭遊戲。從1861年開始,一直持續到1863年底,在遊戲開發者的眼中,南軍的軍事命運已經註定了它的滅亡,《內戰Online》是建立在「歷史事實(historical facts)」之上的。遊戲以1861-1863年作為遊戲大部分內容的歷史背景,認為在聯邦在葛底斯堡、維克斯堡和查塔努加的三連勝之後,南軍幾乎沒有希望實現軍事解決方案。用開發者的話說,「玩家面臨的挑戰是試圖改變結果,但每個國家在19世紀60年代面臨的挑戰是顯而易見的,如果國家不解決勝利道路上的戰略、外交、經濟和政治障礙,這些挑戰將持續存在」(The Distance Simulations Group, 2003)。這是1947年後的模擬精神,通過類似的情況實現測試和建模,目的是為了學習。該遊戲的靈感來自於各種歷史再現,但作為一個模擬,它為用戶提供了遊玩各種變化並推想「如果……會發生什麼?」的機會。

虛擬的歷史,真實的約束

Virtual Histories, Real Constraints

他們 [White, La Capra, Mink, etc.] 認為,敘事性歷史(Narrative history)的寫作總是事後諸葛亮。歷史學者對事件的解釋並不像科學假說那樣,會被後來的事件所證偽,而是按照預先設想的文學形式來構建……有時,一個富有想象的或嚴謹的歷史學者會引入反事實......但我們通常缺乏對這種情況進行建模的方法。在我看來,計算機和超文本的優勢之一是它提供了在新的配置中思考歷史關係的潛能。我們可以思考多個開端與終點,並利用超文本的迷宮般的聯繫來再現它們。—— Graeme Davison

Graeme Davison 談到了 Niall Ferguson 所稱的歷史概念:虛擬歷史(virtual history),也就是假設或推想的歷史。(what-if or speculative history,譯註:更常見的說法是「架空歷史」)Davison 的言論與書面歷史(written histories)有關,在這裡,後結構主義歷史學家挑戰了熟悉的歷史開始和結束的概念,並探討了敘事形式對講述這些歷史的意義。儘管遊戲是根本性的圍繞超文本原則建立的,但許多關於更具體歷史的遊戲(《耶拿之戰》等)實際上是以固定的起點運作的,這些遊戲與傳統線性歷史的關鍵預設之一相同。誠然,遊戲中的大部分內容都是唾手可得的,但它仍然陷入了 White 等人提出的關於「一個特定歷史時期從何處開始?」的問題之中。

在這方面,更多面向過程(process-oriented)的遊戲(《文明》等)更有趣,因為它們允許對熟悉的歷史事件進行徹底的重構,並擴展了用戶的干預,如控制某一時期的起源。我提到這一點是有附帶條件的,因為大多數遊戲中明顯的超文本形式的激進處理,並不總是與後結構主義歷史學家們所提供的批評相吻合。也就是說,超文本形式,由於其敘事決定權從作者轉移到了讀者,當然能夠對開頭、結尾以及兩者之間的一切提出質疑。例如,改進的新版《歐陸風雲2》 (Europa Universalis II)支持以下說法:

所有額外選項的結果之一是《歐陸風雲2》不像以前那樣被歷史束縛。你會看到更多奇妙的結果,比如法國被她的鄰國吞併,拜占庭擊退土耳其人,英格蘭趕出海洋,或者波蘭吞併俄羅斯的大片土地。《歐陸風雲》進入了它以前無法到達的新地方」(Chick,2003)。

正如我已經建議的那樣,為了本章的宗旨,我們可以辨別出遊戲中歷史參與的光譜,由兩極界定。一極是以特定的歷史事件為標誌。他們努力最大限度地提高歷史準確性,讓背景設定、條件和時期的細節來限制和塑造遊戲過程。儘管他們努力提供一系列遊玩的可能性,這種努力也傾向以某些結構性的假設而帶來,例如歷史體驗的起點。另一極是以歷史過程為標誌的,儘管是以某種抽象的或結構化的方式。儘管這類遊戲也引起了對過去的推想性參與,但它們往往建立在對長時段歷史發展的特定願景之上。

與結構主義歷史一樣,《文明》等遊戲也是建立在諸如社會一致性(societal coherence)、進步性和日益增加的,作為進步的標誌的複雜性,這樣的概念之上。事實上,《文明》歸根結底是幾個意識形態立場的準則(ideologically positioned maxims),如生產效率越高,文明就越先進;民主越多越好。在撰寫本文時,很少有人對過程遊戲結構邏輯中潛在的傾向進行分析[11],Kacper Poblocki 在此情況中少見地對《文明》進行了詳細的分析,並得出以下結論:「這種歷史沒有任何偶然性(contingent),但它是西方的歷史。」「美國被成為所有人類進步的繼承者,並被提升到所有國家中最完美和最「文明」的地位」(Poblocki, 2002, pp.163-177)。這些傾向可以在遊戲的基本因果邏輯中找到,它們在那裡是最為隱蔽的;但也是非常顯而易見的,存在於表面細節的紋理中。

虛擬歷史,即使是在歷史電腦遊戲構成的遊玩空間中模擬出來的,看起來也與後結構主義的批判有著複雜的關係。一方面,不管是具體歷史的還是過程導向的,遊戲的超文本基礎似乎與對歷史可能性的要求緊密關聯。它們在遊玩中的嵌入以及它們讓渡給用戶的控制權似乎滿足了對反思性和主體性的要求,而這正是這種新歷史的核心。

另一方面,這裡似乎存在矛盾,存在著頑固地堅持史學現狀的地方。具體歷史的遊戲有時會受到賦予其具體性的純粹細節的約束,比如有確定的,和不可改變的起點,並落入懷特和他的同事所討論的陷阱。而以過程為導向的遊戲,儘管它們看起來缺乏約束,但可以圍繞著組織的原則來構建,這些原則揭示了對歷史過程的結構主義理解。這些組織策略可能嵌入到遊戲進程的邏輯中,或可能在遊玩方面顯而易見,但無論如何,它們都與遊戲本身所頌揚的表面的自由所相悖。

但有些人可能會回應說,虛擬歷史激進的可能性與傳統歷史的約束和結構化的代理權之間的這種看似矛盾的現象是無關緊要的。「這些遊戲的歷史方面只是錦上添花」,Graham Somers 是溫哥華的一名22歲的大學生,經營一個名為 HeavenGames 的《帝國時代》粉絲網站。他說:「我對歷史有絕對的熱愛,當然,派遣一支騎士和撞車的軍隊進入敵人的城鎮是有其歷史依據,但最主要的,是它非常有趣。它們畢竟是遊戲。」(Kushner, 2001, p. 6)。的確,它們是遊戲。並且是其延伸,作為同時是遊戲和模擬,它們提供了一種反思過去的新方法,通過它的可能性,它的或然選項,它的 「可能的結果」,似乎它們在其他形式的歷史失敗之處取得了成功。

我們可以在哪裡尋找未來的發展?在歷史學界的更多「投入」很可能為遊戲業帶來好處。這並不是說(像一些歷史學家那樣),更加關注修正時代細節或更多的教學性彈窗會改善遊戲。相反,我們可以將作為以各種歷史類型為特徵的規則系統,看作構成遊戲遊玩的潛在規則系統。通過嵌入各種歷史學認識論作為結構化的代理(structuring agencies),而非隱含地依賴於真實,進步,和美國式的敘事,這可以為遊玩增加一個新的維度,更連貫地表現出歷史的豐富複雜性和相關性。同時,歷史學家將受益於更加關注歷史模擬的可能性,這與歷史的再現不同,作為一種與歷史學中的後結構主義轉向達成一致的方式。此外,遊戲已經催生了興趣社群、討論和創造性的投入,可以為感興趣的歷史學者提供很多東西。特別是由於玩家對歷史模擬的參與,他們對歷史再現過程的回顧似乎可以闡明歷史的更廣泛的使用,而這些在其他媒體中被證明是如此的模稜兩可(evasive)。

「歷史從未如此令人上癮」,《時代》雜誌這樣宣稱,特別談到了電腦遊戲革命和《文明》。(Chris Tayloz, ‘‘New From E3,’’ Time Magazine 20 May 2001)或許吧。且考慮到計算和傳輸技術不斷前進的步伐,考慮到電腦遊戲的發展,以及考慮到重度玩家的代際的人群,「往事」的未來從未像現在這樣充滿希望。

註釋 Notes

- 在本章中,我將泛用電腦遊戲這一術語,並不區分各種可用平臺。

- 蘭克關於「究竟發生了什麼」的概念一直是某些歷史學家的戰鬥口號,他們將其職業看作客觀的,增積的,目的論式的,並且每一代的學術完善其真理,並貢獻了額外的數據。一種相反的批評是,這樣一種歷史觀念不可避免地倒向重建(reconstruction)的想法。

- 關於早期美國電影工業的詳細案例研究,參見 William Uricchio and Roberta E. Pearson, Reframing Culture: The Case of the Vitagraph Quality Films (Princeton: Princeton University Press, 1993), chapter 4.

- 關於電腦遊戲遊玩的詳細討論,請參見 Gonzalo Frasca, ‘‘Videogames of the Oppressed,’’ MA Thesis, Georgia Institute of Technology (2001), http://www.jacaranda.org/frasca/thesis/.

- 的確,它們的相關性隱含在戰爭遊戲類型的定義中。見 Rex Martin, Cardboard Warriors: The Rise and Fall of an American Wargaming Subculture, 1958–1998 (Ph.D. dissertation, 2001, Pennsylvania State University).

- 儘管媒介不同,但歷史小說也從豐富的時代細節和敘事創新中獲得了力量。

- 儘管有理由挑戰她:把物理學和社會學等論述,更不用說透視等視覺再現的慣例,看作是「現實主義」的或然歷史的闡釋策略。

- 關於後結構主義史學的文獻非常廣泛。參見 Hayden White, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation (Baltimore: Johns Hopkins, 1990); Michel de Certeau, The Writing of History (New York: Columbia University Press, 1992); Keith Jenkins, ed., The Post-Modern History Reader (New York: Routledge, 1997); Keith Jenkins, Rethinking History (New York: Routledge, 2003).

- 計算機遊戲理論的核心爭論之一是關於的認識論框架是將遊戲作為敘事(電影或電視研究或文學或藝術史中常見的再現模式),或是作為某些獨特的事物。後者的一些倡導者將「模擬」作為非再現性的可選項。更多信息,請參考 Espen Aarseth, Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature (Baltimore: The Johns Hopkins University, 1997); Marie-Laure Ryan, Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001). 遊戲學者至少有兩個明確劃分的陣營,一個對遊戲本身的研究感興趣(Jesper Juul),另一個對遊戲作為系統的研究感興趣(Gonzalo Frasca)。參見 Frasca 的網站 www.ludology.org/。

- Oxford English Dictionary Online (2002).

- Kurt Squire 的論文, Replaying History: Learning World History Through Playing (Ph.D. dissertation, Indiana University, January 2004), 是一個重要的例外;不幸的是,本文並未參考它

參考 References

Aarseth, E. (1997). Cybertext perspectives on ergodic literature. Baltimore: The Johns Hopkins University.

Berkhofer, R. (1995). Beyond the great story: History as text and discourse. Cambridge: Harvard University Press.

Burns, K. (2003). The historical simulation boardgamers society of Japan. http://www07.u-page.so-net.ne.jp/tg7/kevin/articlesabouthistoricalgaming.htm.

Cary, P. (2003). Formats and Tips for Effective Historical Simulations. http://www.holycross.edu/departments/history/ncary/HistSimTips.htm.http://www.hpssims.com/pages/products/1776/1776.html.

Certeau, M. de. (1992). The writing of history. New York: Columbia University Press.

Chick, T. (2003). Back to the Past. http://www.cgonline.com/reviews/europauniv-02-r1.html.

Clemens, W. (1976). Simulation in Soviet Studies, Soviet Union 3:1, pp. 109–126.

Corbeil, P. (1988). Rethinking history with simulations, History Microcomputer Review 4:1, 15–20.

Cunningham, R. (2003). How the West was won . . .again. A review of the Oregon Trail II.

http://www.worldvillage.com/wv/school/html/reviews/oregon2.htm.

Davison, G. (1997). History and hypertext. The Electronic Journal of Australian and New Zealand History. http://www.jcu.edu.au/history/articles/davison.htm.

The Distance Simulations Group. (2003). Civil War OnLine www.distance-simulations.com.

Dunnigan, J. (2003). The complete wargames handbook. http://www.hyw.com/Books/WargamesHandbook/1-what_i.htm.

Eagle Woman Grand Prix Legends. http://eaglewoman.simracing.dk/gpl/.

Ermarth, E. (1997). Sequel to History. In K. Jenkins (Ed.), The postmodern history reader. London: Routledge.

Ferguson, N. (1998). Virtual history. London: Papermac Books.

Frasca, G. (2001). Videogames of the oppressed. MA Thesis, Georgia Institute of Technology. http:// www.jacaranda.org/frasca/thesis/.

Himmelfarb, G. (1980). The New History. New York Review of Books, 17.

Huizinga, J. (1955). Homo ludens: A study of the play element in culture. Boston: Beacon Press.

Iggers, G. (1997). Historiography in the twentieth century: From scientific objectivity to the post-modern challenge. Middletown: Wesleyan University Press.

Jenkins, K. (1997). The post-modern history reader. New York: Routledge.

Jenkins, K. (2003). Rethinking history. New York: Routledge.

Klimushyn, C. (1997). An educational day in the king’s court: Versailles 1685. http://www.cdmag.com/articles/002/168/versailles_review.html.

Kushner, D. (2001). In historical games, truth gives way to entertainment. New York Times, September 6, p. 6.

Marchelletta, C. (2003). Top 4 historical sims. Computer Simulation Games. http://compsimgames.about.com/cs/historicalsims/tp/historical.htm.

Martin, R. (2001). Cardboard warriors: The rise and fall of an American wargaming subculture, 1958–1998. Ph.D. dissertation, Pennsylvania State University.

Poblocki, K. (2002). Becoming-state: The biocultural imperialism of Sid Meier’s Civilization. Focaal—European Journal of Anthropology 39, 163–177.

Rozic, C. (2003). The wargamer: Computer war and strategy gaming. http://www.wargamer.com/reviews/bulge_44/page1.asp.

Ryan, M.-L. (2001). Narrative as virtual reality. Immersion and interactivity in literature and electronic media. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Ryle, M. (1989). Humanist mailing list, vol. 2, no. 592. http://lists.village.virginia.edu/lists_archive/Humanist/v02/0117.html.

Shafer, R. (1977). Computer in the (history) classroom. American Historical Association Newsletter, 15:7, 9–10.

Spiegel, G. (1992). History and post-modernism. Past and Present, Volume 1992, issue 135.

Uricchio, W. and R. E. Pearson. (1993). Reframing culture: The case of the Vitagraph quality films. Princeton: Princeton University Press.

Vitous, J. (2003). Napoleonic Computer Games Anthology.

White, H. (1990). The content of the form: Narrative discourse and historical representation. Baltimore: Johns Hopkins.

http://austerlitz.wargamer.com/articles/computer_game_anthology/default.html.

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

「Gameplus 遊戲+」跨界工作坊 是 NExT Studios 「Gameplus遊戲+」團隊所推進的,以「界面式遊戲研究創作」方法進行校企合作的工作坊,目前在於清華大學IMDT專業與中國傳媒大學遊戲專業定向內測中。

歷史-遊戲

Adam Chapman 什麼是歷史遊戲研究?What is Historical Game Studies? (2016)

Andrew Denning 深度遊戲?電子遊戲和歷史想象(2021)

E37 遊玩歷史:數字時代的「深度遊戲」

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間