手多人不怪。

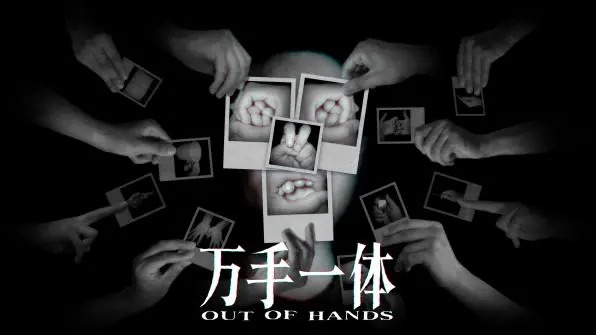

2021年,一款賣相奇特、“全都是手”的卡牌遊戲,拿下了心動獨立營“最佳遊戲”和“最佳創意”兩項獎項,一時小有名氣。

由於視覺呈現極其風格化,可能部分玩家至今仍對《萬手一體》留有印象——畢竟也沒有其他什麼遊戲“含手量”能高到如此程度,同時又把最常見的手扭曲成如此怪異的形象。

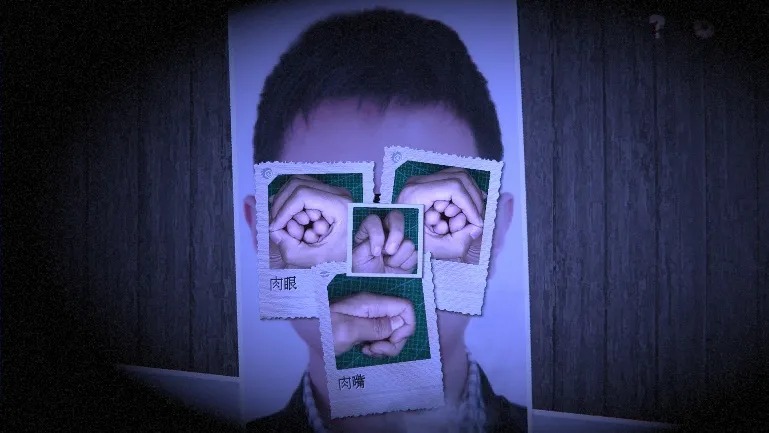

《萬手一體》早期遊戲畫面

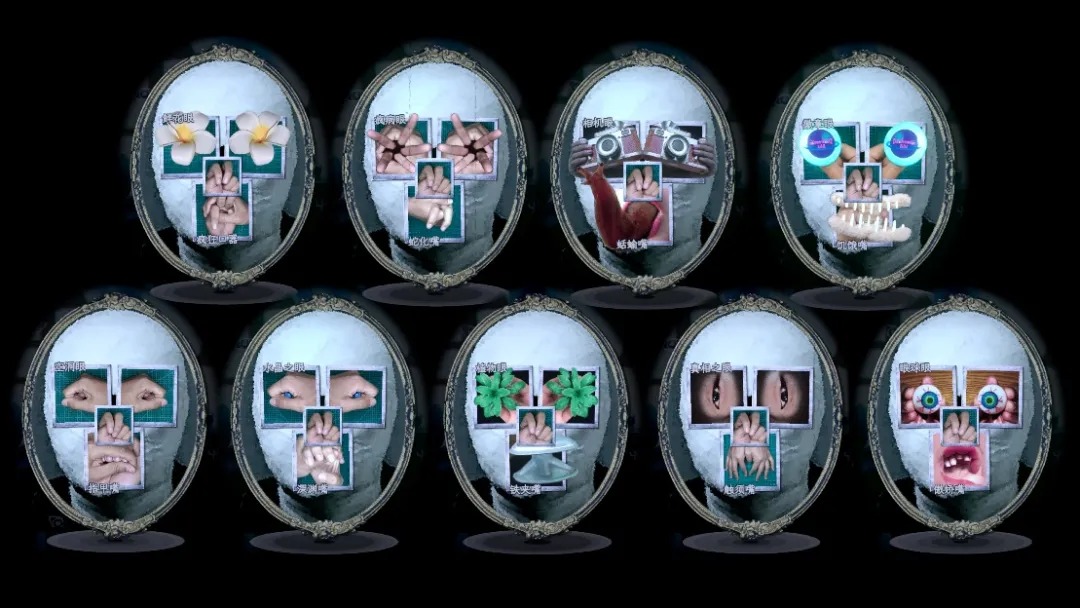

《萬手一體》早期遊戲畫面以參賽作品的評判標準來看,《萬手一體》已經相當完整。遊戲試驗了實景拼貼的美術風格,大量美術素材都來自於現實實拍畫面,用“手”去模擬各式人體器官的點子也很有趣,有一種熟悉又疏離的詭異美感。

搭配上同樣基於“手”的肉鴿卡牌構築玩法,遊戲營造出一種真實與虛幻交錯的意識流氛圍,並由此交代了一個呼應主題的故事——主角因失去重要事物陷入夢魘,繼而在神秘的夢境中探索尋覓,最終揭露出真實的自我。

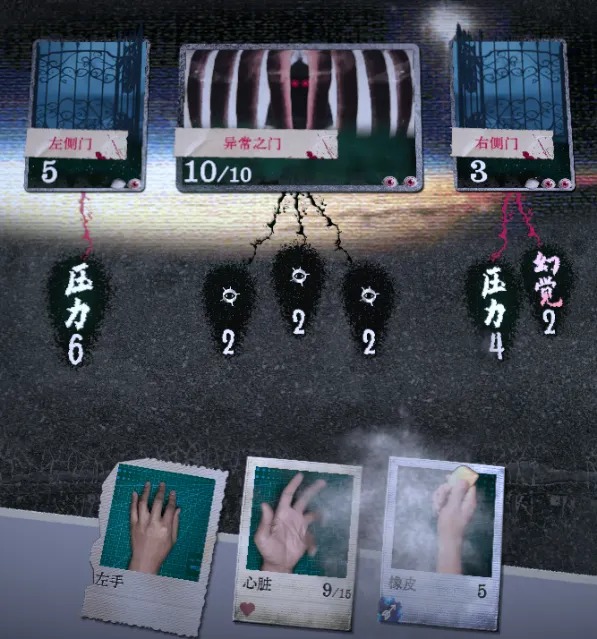

《萬手一體》早期戰鬥界面

《萬手一體》早期戰鬥界面也正是因為這樣的完成度,遊戲早在21年底就上線了Steam商店頁,也推出了相應的試玩版。根據製作人楊澤宇最初的規劃,花費一年時間在原本基礎上重構遊戲框架,完成主體玩法內容,再留個半年左右測試調優,遊戲差不多就足夠上架發售。

然而實際情況是,《萬手一體》一直延宕到2025年4月22日正式發售,但在這些年裡,尚未真正完成的《萬手一體》卻又陸陸續續又拿了不少獎項。

2024年海外IndieCade獨立遊戲節頒發的“開發者選擇獎”,已經是《萬手一體》取得的第6個獎項

2024年海外IndieCade獨立遊戲節頒發的“開發者選擇獎”,已經是《萬手一體》取得的第6個獎項在漫長的開發週期裡,少有人知道製作人到底經歷了什麼,才會把遊戲做出這樣的腦洞。

至少要和其他遊戲都不一樣

關於為什麼選擇“手”,楊澤宇給出的答覆十分簡練,“手的最大特徵就是好用”。

“好用”體現在很多維度上。首先作為人體器官而言,手十分靈活,且表現力強,兩隻手十根手指可以通過不同的屈伸和交疊狀況,從不同的角度對事物進行擬態,這也是“萬手一體”得以成立的根基。

其次,手的象徵意義豐富,手的數量可以指向人物的強大和異變,手的觸碰可以代表人與人之間的連接,不同的手勢還可以傳遞不同的信息,有利於遊戲的敘事表達。

最後,也是最具決定性的因素,在於用手製作美術素材很方便。對於個人開發者而言,沒有專業的美術支持,用實景拍攝的方式解決大部分美術需求,省時又省事。

基於同樣的理念,遊戲的主界面也採用了實景拍攝+逐幀動畫的形式。因為許多通用的小擺件沒有版權風險,可以直接購買使用,所以整體工程量不算大,從佈景到拍攝到後期,總共花費不到2個月。

有玩家曾建議,將遊戲地圖也設計成實景拼貼的形式。楊澤宇確實嘗試過,但很快就發現用這種方式製作外景成本高,即便勉強做出來,視覺呈現的觀感也達不到預期效果,於是最終借鑑了《廢都物語》的手繪地圖+探索點的形式,這樣至少能給玩家提供一定的想象空間。

能夠達成統一的美術風格固然好,但單人開發遊戲就是會遇到這樣那樣的困境,有時候必須要進行取捨。在這方面,他表現得相當務實,而這份務實,實際上也是在長期的開發過程以及與玩家的溝通交流中磨礪出來的。

舉例來說,在遊戲的卡牌戰鬥環節,敵人會在中場延展出各式各樣的“概念”,玩家需要根據不同概念的不同效果決定自己的戰鬥策略。而這個“概念”究竟如何表現,楊澤宇來來回回改了七八版——直接用文字直白清晰,但視覺衝擊力總差點意思;替換具象的圖片素材,如何既符合場景氛圍又充分表意也是個難題。

最終,在反覆試錯並收集玩家意見後,遊戲敲定了一個“對大家都好”的方案。中場“概念”使用兩組平行的美術素材,玩家可以根據自身喜好,隨意切換其表現形式。

實際遊玩過程中不難感受到,《萬手一體》有很多地方都體現出這種試圖“兼顧”的想法。比如遊戲的肉鴿卡牌構築體系並沒有在策略層面深挖,像以《殺戮尖塔》為代表的主流同類產品中習以為常的“遺物”系統,《萬手一體》就沒有采用。

在楊澤宇看來,目前被遊戲吸引到的玩家中,有一些是肉鴿卡牌構築愛好者,同時也有不少人更在意遊戲的美術風格與氛圍營造。因此沒必要設計太複雜的玩法機制,拉高體驗型玩家的遊戲門檻——對於那些更熱衷打牌的玩家,遊戲日後也會推出專注戰鬥的遊戲模式。

需要特別解釋的是,也不應該因此就簡單地認為《萬手一體》的玩法機制“低人一等”,而是要代入具體遊戲場景,去感受這套玩法是如何左右玩家的遊戲體驗的。

舉個例子,遊戲前期不同章節對應主角不同的人生階段,而在不同階段又往往會獲得對應的卡牌道具(例如試玩版中學生時期的種種文具)。隨著遊戲進程的推進,老卡牌逐漸受到詛咒最終被棄用,新卡牌成為主力,玩家也可以固執地保留老卡牌,但往往也需要因此承擔風險並付出代價。

這種玩法機制實質上服務於遊戲整體的敘事邏輯,它是一種潛移默化的隱喻,既是講故事的方式,又是故事本身。可能稱不上精巧,但確實包含了自己的思考,至少達成了和其他遊戲都不一樣的體驗。

楊澤宇始終認為,《萬手一體》最本質最核心的結構是RPG。所有那些神秘怪異的視覺呈現和方式奇特的戰鬥,最終都是為了更好地講述故事。

遊戲的早期版本曾將“摯愛的她”作為主角全程追覓的目標,以此引出捕捉初心的暗線。但因為有些玩家反映太過“俗套”,於是稍微調整了故事的包裝形式,也為故事做了更多的留白。但是時隔數年,《萬手一體》的主題始終沒動搖過,就和他開發獨立遊戲的目的一樣,在於“捕捉初心”。

一年只加了一天班

楊澤宇告訴我,當初剛剛考公上岸成為基層公務員時,他對做遊戲這件事是有些幻滅的。

原因說起來也稀鬆平常,就是一個遊戲經歷豐富、愛玩遊戲的玩家,懷揣著滿腔熱血闖入遊戲行業,結果碰上一款商業化太過用力,即便放在一幾年都顯得有些過時的社交網遊,最終耗盡了理想信念,只剩心灰意冷。

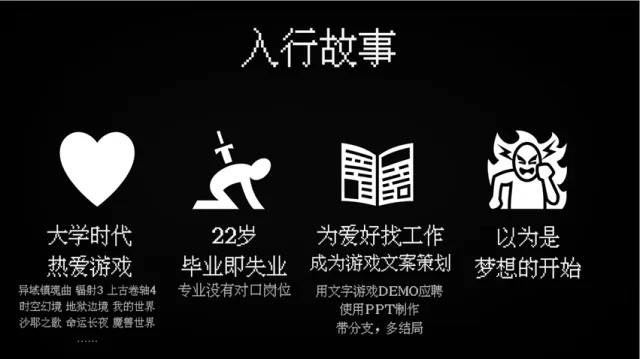

楊澤宇個人PPT

楊澤宇個人PPT相比之下,基層公務員的工作更加充實,也更令人安心。但盡心盡力幹了兩年後,楊澤宇再度意識到,自己喜歡獨處,可工作中難以避免大量社交;自己希望從工作中獲取強烈直接的反饋,但實際能得到的寥寥。

很多時候人生就是這樣,雖說不一定會到《圍城》描述的那種地步,但至少要都體驗過一次,感受過不同,才會知道自己究竟想要什麼。

下定決心後,他於2014年底回到遊戲行業,繼而投身於手遊MMORPG。一方面他十分清楚當下的行業常識——“獨立遊戲不賺錢,所以想做獨立遊戲得先賺錢”,另一方面他又和之前的自己截然不同,開始主動學習程序、美術成為多面手,最終從執行策劃一步步成為統籌整個項目的主策劃。

技能的豐富和閱歷的增長並沒有改變楊澤宇的遊戲喜好。2020年,他將自己獨立開發完成的《破陣》上架Steam,遊戲如今看來有些糙,但卻被開發《鋼鐵戰區》(後更名《鋼鐵指揮官》)的遊戲河一眼相中,並邀請他加入團隊。彼時他剛剛入職另一家公司,轉念一想,“這年頭在Steam上做遊戲的公司多少見啊”,於是二話沒說應了下來。

遊戲河的工作氛圍健康得不像是國內的遊戲公司。不僅是同事之間的積極交流和幫助,更令我印象深刻的是他舉的例子,“一年時間裡只加過一天班,那天干到9點多回家”。雖然對方語氣平和,但我還是第一時間想起餘華老師談及工作時的從容與得意。

對楊澤宇來說,如果沒有這段經歷,或許就不會有《萬手一體》的誕生。因為日常工作壓力不大,所以在平時的項目積累之外,他還有餘力去學習和嘗試各種各樣的新鮮事物,用他自己的話來說,“有些技巧摸魚才摸得出來”。

如何處理GIF使其達到循環動圖的效果,就是楊澤宇參賽前琢磨過的技巧之一

如何處理GIF使其達到循環動圖的效果,就是楊澤宇參賽前琢磨過的技巧之一工作與生活的良好平衡也使得他有足夠的心思去天馬行空。實際上,自從業以來,他就一直堅持趁工作的空閒時間開發一些獨立作品,類型涵蓋有卡牌、AVG、戰棋、類銀河惡魔城,乃至於互動視頻等等,進入遊戲河後更是如此。嚴格意義上來講,《萬手一體》已經是他的第19款作品。

這些作品大多只是為了試驗技術,驗證想法,可玩性不高,有的甚至壓根沒完成。但換句話說,大概正是因為平時一直在做技術儲備,同時又積累了許多沒有實現的想法,在碰上“捕捉初心”這個不算新鮮的題目時,楊澤宇才得以在我們習以為常的遊戲行業密集勞動之外,創作出令人耳目一新的東西來。

初心不須提

說實話,我對“初心”這個詞不太感冒。它的涵義太廣泛,使用又太氾濫,經常給人一本正經又虛偽的感覺。

而在和楊澤宇的交流中,除了最早參賽主題的“捕捉初心”之外,他也再沒提過這個詞。

或許初心本身就不應該被提起。遊戲剛剛獲獎時,他曾在採訪中直言《萬手一體》很大程度受到《異域鎮魂曲》《極樂迪斯科》《邪惡冥刻》的影響。這次我又問他,本以為這些年遊戲改了又改,會得到不一樣的答案,可他的回答還是如初,甚至追加解釋了一番,這些作品首先深深地影響了他本人,所以也在他創作的作品中揮之不去。

他還告訴我,在遊戲開發過程中最開心的經歷之一,就是與發行的夥伴一起往卡牌裡塞彩蛋——光是想象玩家們或笑或淚的共鳴反饋,就讓人體會到做遊戲的意義。

《萬手一體》本身如何,還需交由市場與玩家評判,但對製作人而言,他可能已經抓住了自己最想要的。