前言

去年十月,一款由單人開發、毫無宣發的聯機獨立遊戲悄然上架了steam,沒有人會料到,短短兩個月,這款“其貌不揚”的撿垃圾遊戲竟賣出了四百多萬份,收穫10w+好評,好評率達到了驚人的98%,並在之後也逐漸收穫越來越誇張的玩家數量。

這款遊戲,便是《Lethal Company(致命公司)》。(下文均稱《致命公司》)

簡單介紹下游戲玩法:和你的朋友們作為公司員工一塊赴往異星球,在陰暗處駭人怪物的威脅下,撿拾各種廢棄建築物內的垃圾以換取金錢,在DDL前完成公司的業績要求,否則將迎來被優化的悲慘命運(送入太空直接處死)。

在當今獨立遊戲的血腥大逃殺中,《致命公司》的脫穎而出或許不難理解,它的樂趣來源是顯而易見的:以rogue為框架,每開一局都隨機調整出新的地圖結構,那些千奇八怪的垃圾、怪物或陷阱位置,總會和性格迥異的玩家們不斷碰撞出無法被複制的、獨特的“節目效果”,尖叫、狂笑、墜樓、窮追不捨的怪物、被神秘劫持的無線電……玩家間的生成敘事總是最為美妙的。一言以蔽之:這是一款略帶有驚悚風味的搞怪派對遊戲。

當然,這裡只是簡單介紹下游戲,本文並不會是一篇分析《致命公司》遊戲設計的文章,筆者或許是想從一次遊玩該遊戲的獨特經歷出發,隨意再討論些關於“遊戲”的事物。

員工與旅人

那是寒假時的一次遊玩經歷。

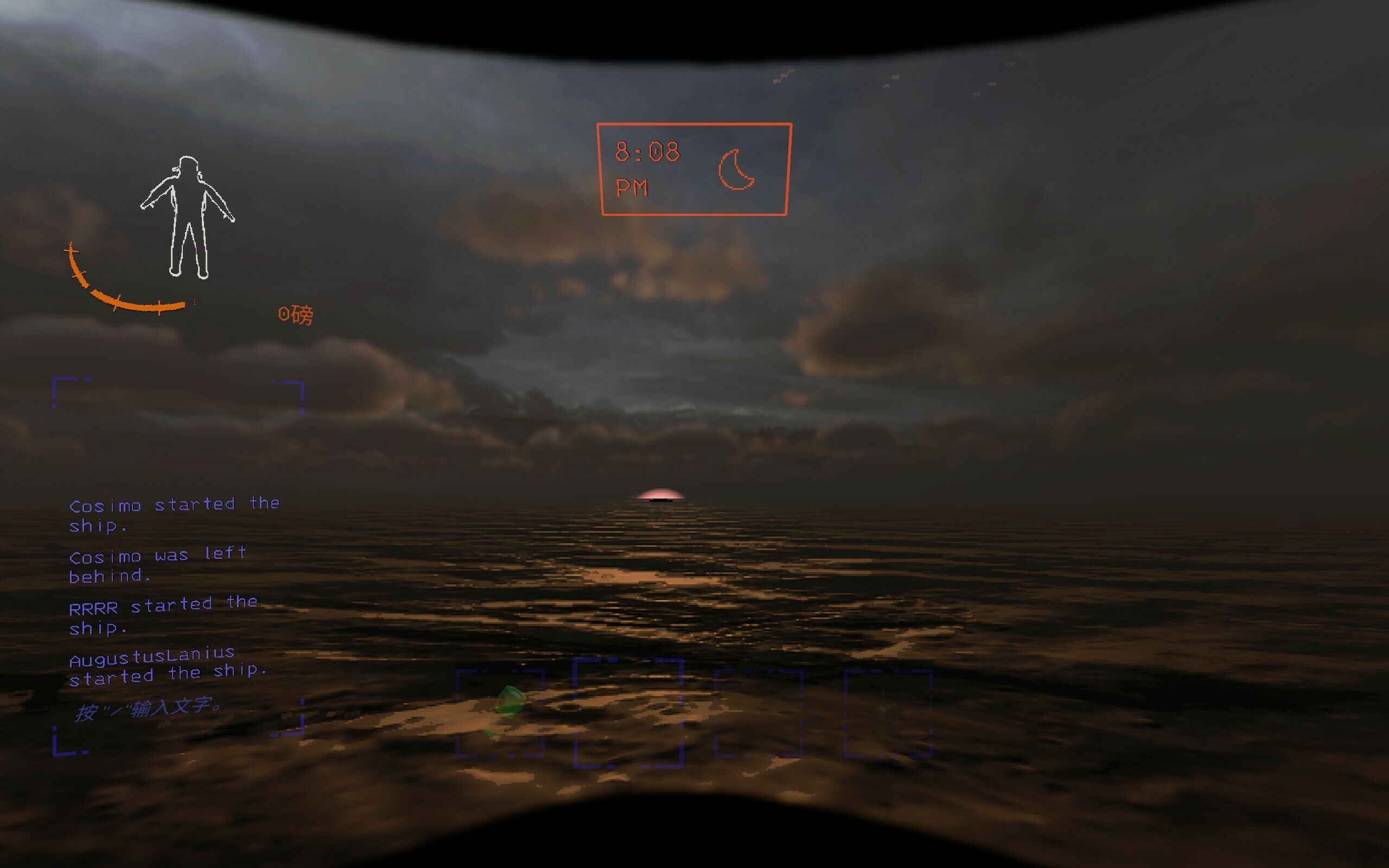

經歷了在初始星球Experimentation的摸爬滾打,終於與朋友們第一次踏足到這顆遠離地月軌道的星球,興奮之情難以言表,但如往常一樣,為了避免被公司N+1,我們可得抓緊投入到工作當中。

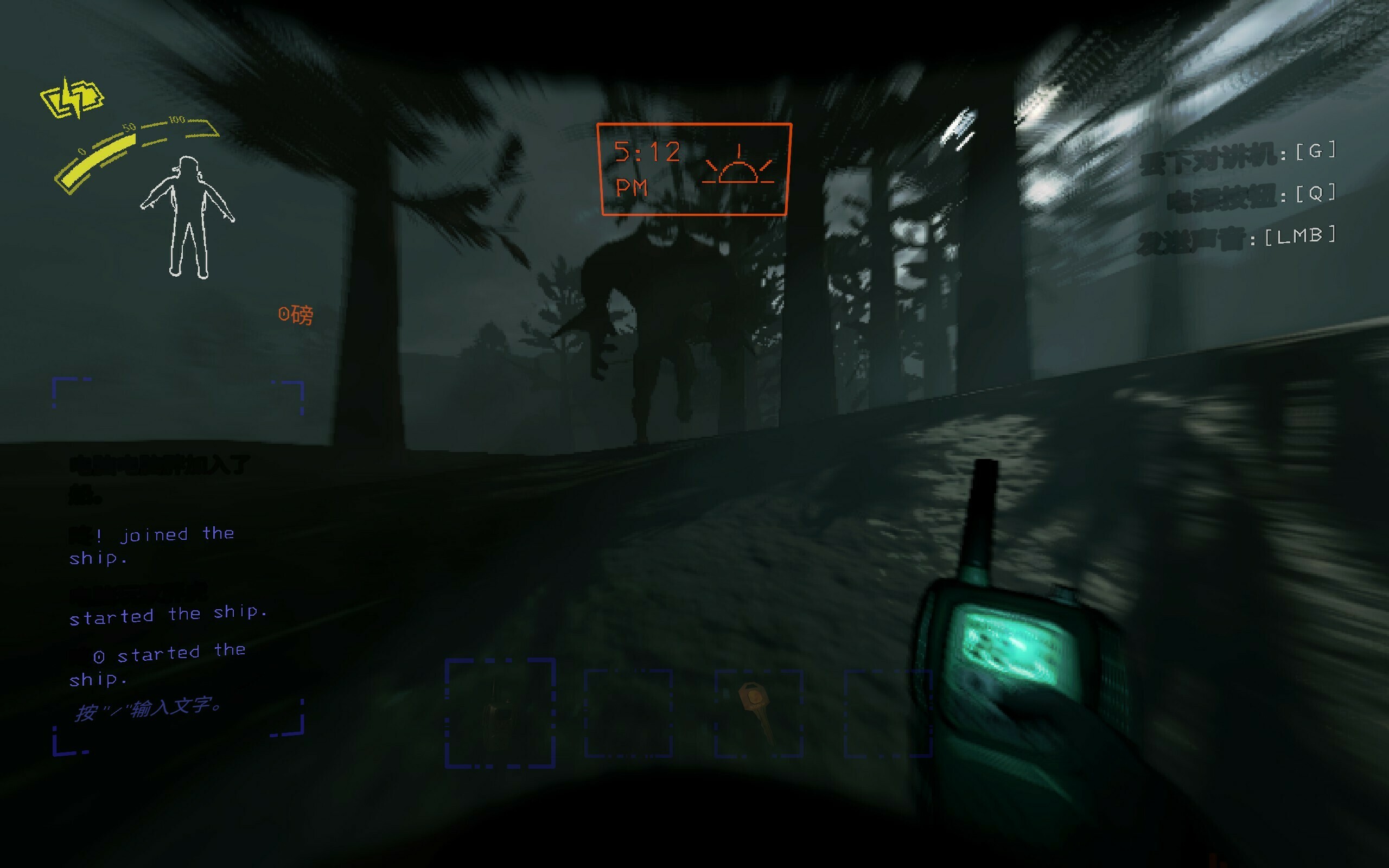

剛下飛船,錯綜複雜的地形和可隱約聽見的怪物吼聲就提醒著我們危險非同小可,四位員工決定分為兩組去探索這顆完全陌生的星球,目標是找到廢棄設施,那裡是垃圾的寶藏庫。匆匆分好組,我與其中一位友人成為搭檔,朝著山坡進發。可惜的是這裡並沒有便利的開羅爾網絡,公司員工們的身體顯然也沒有鍛鍊到能適應長途跋涉,我們上氣不接下氣地跨過一座座險峻高山,卻始終沒尋覓到設施的蹤影。

一路上,我和友人有一句沒一句地聊著天,過了許久才意識到時間已悄然流逝了大半。

“難道是我們從最開始就走錯了方向嗎?”

我們內心中都升起些許疑惑和焦急。

為了節省無線電的電池,我們並沒有和另外兩位員工時時聯繫,現在連他們是死是活都尚不清楚。

“壞了,這下要被公司開除了。”

開除,就意味著死亡。

黑色的太陽早已開始降落,頭頂緩緩暈開了一片鉛灰般的暮色。

那時候我們倆人都聊了些什麼具體內容,此時的我已記不清楚了,或許是和現實中自身的一些困惑和煩惱有關。

此時兩位員工眼前是最後一座山峰,隨著步伐加快,坐在地平線上的巨人輪廓逐漸被清晰勾勒出,徹底向我們的視野壓了過來,我們徹底意識到,哪怕此時已經迷路的我們回頭,也不可能來得及找著通往設施的路了。那既然這樣的話,”乾脆就一直向前吧。“兩人無可奈何地做出決定。

翻越最後一座山的時間意外顯得漫長,或許是因為不再閒聊,或許是我們意識到有什麼事物將降臨在我們頭上,將從這兩幅低像素的軀殼中拉扯出某種感受,糅合進屏幕外的靈魂,並且和生命直接相關,但並非死亡。

我們藉由鍵盤和鼠標和明顯設置了空氣牆的山搏鬥著,終於到達了頂端,將一頭撞向必死無疑的命運。

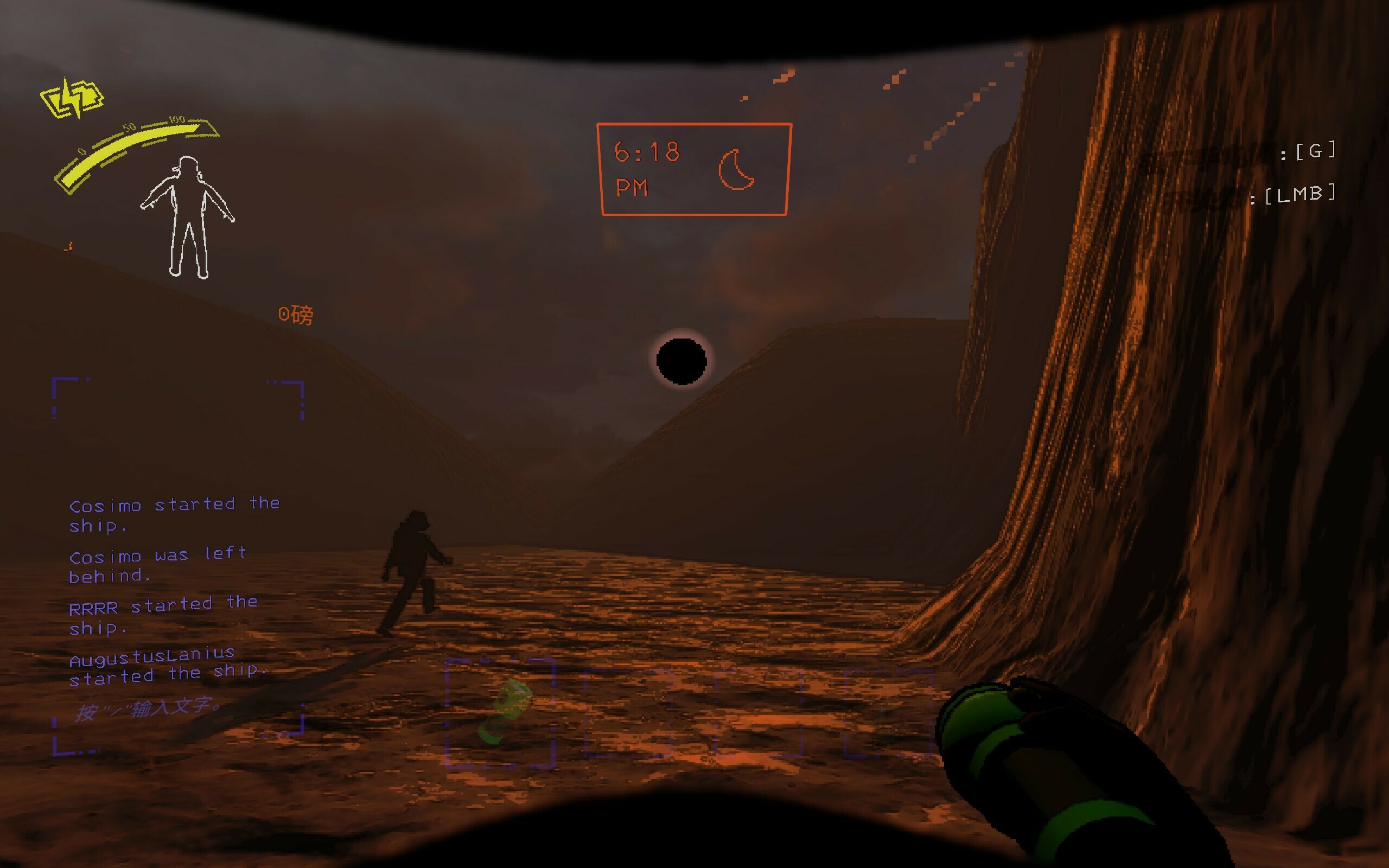

但這時,在山峰上,我們默契地向下俯瞰過去,才發覺,這一切竟好像降落在了《銀翼殺手2049》中的地球,一幅含有隱喻意味的畫卷終於露出全貌:包裹住整顆星球的大氣似一塊昏黃的紗布,重山脊柱般粗暴湧起、連綿不絕,赤褐乾涸的所有峽谷爬行在寂寥廣漠的地表上,遠方怪物的嘶吼聲隱隱綽綽……

不被空氣牆束縛住的天地鋪開在我們腳下,眼前是不知會延綿到何處去的,真正的曠野。此情此景讓我們激動得蹦來蹦去,各自被拉長的影子像都跳起了一支舞。

“朝著落日繼續前進吧!”我們都興奮地如此表示,不斷向前奔跑。

太陽徹底落下來了。暮色降臨。在遙遠的地平線上,我們竟見著了塔吊的身影,在這裡尤其顯得突兀。“也許那是一處人類遺棄的施工工地?”“又或者人類其實還在這顆星球上活動著?”我們展開了各種亂七八糟並毫無道理的猜想。

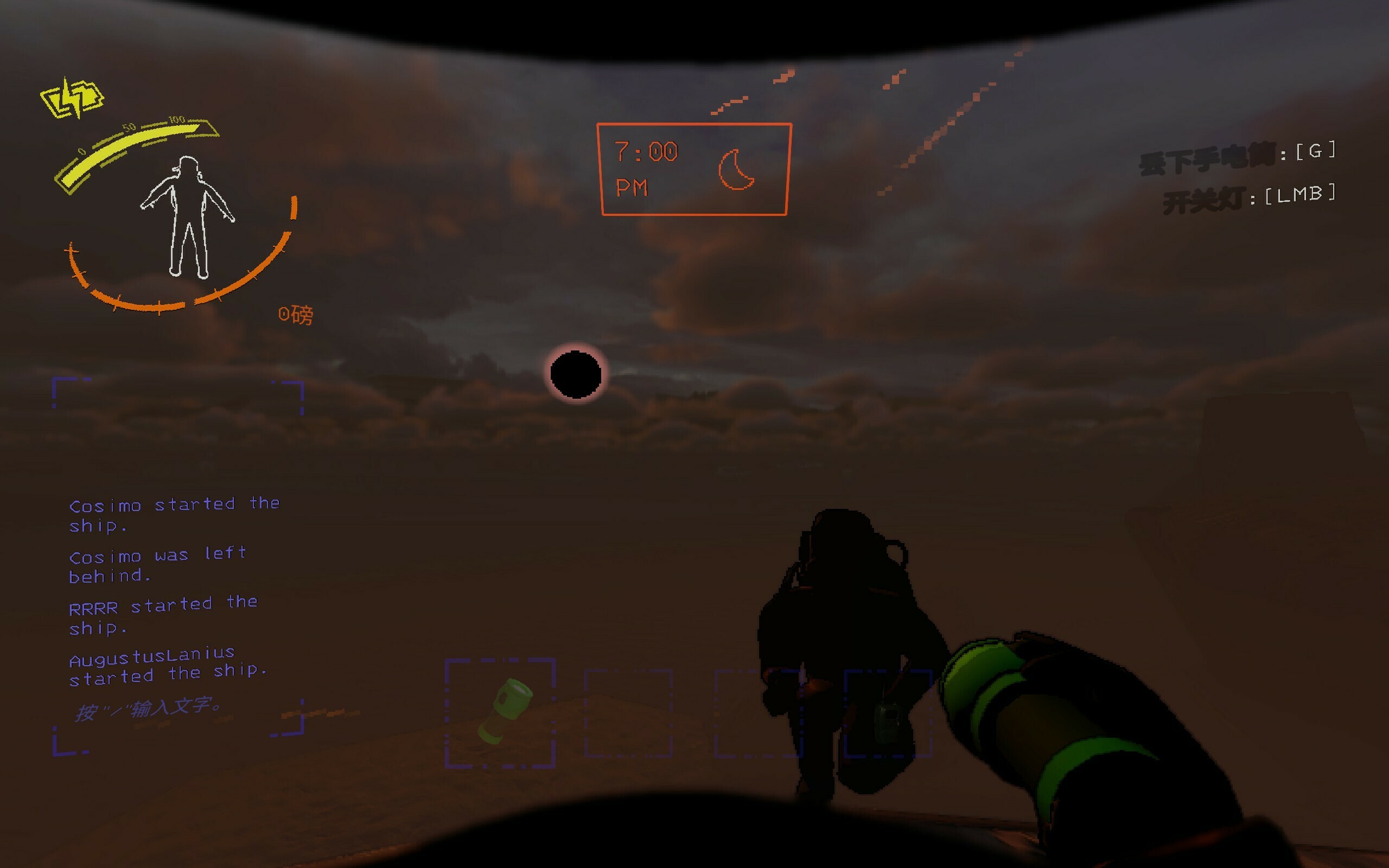

在《致命公司》這款遊戲中,時間太晚,飛船就會拋下玩家自動開走

屏幕上已出現了死亡警告的倒計時,但我們也早已不在乎被飛船拋下了,不會回頭。

會有除我們以外的人見過這番獨特的風景嗎?被開除的恐懼徹底被遺落在一望無際的電子荒原上。

如果在那夜,公司的兩位員工變成了旅人。

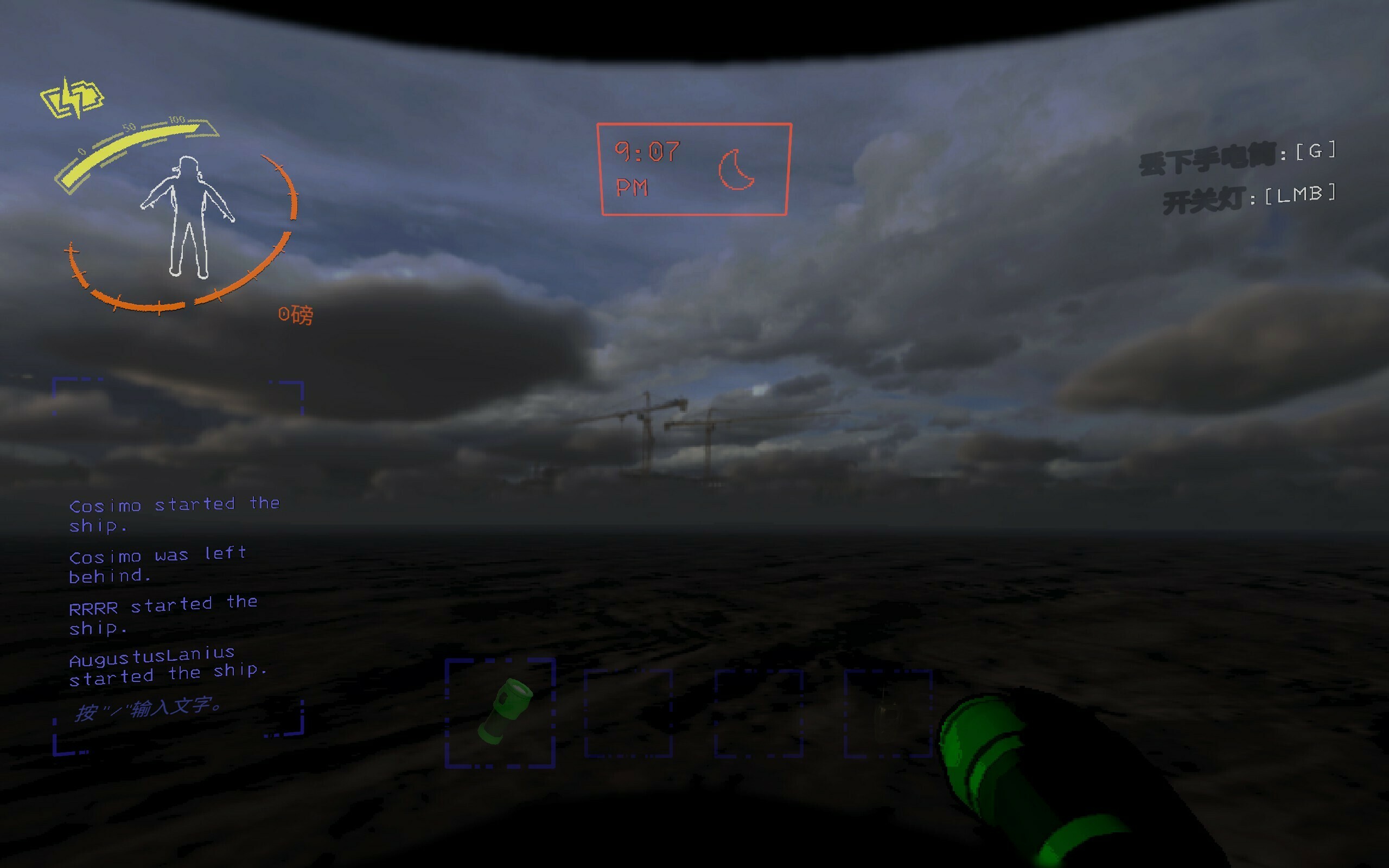

我們都不再談論什麼現實中的煩憂,也不覺眼前的景象是某種被刻意設置出來使人激動的奇觀,我們只是意外闖進了被設計好的遊戲系統之外的世界,就像一條從時間縫隙中鑽出的蟲子,無意間窺視到了整個宇宙的偉大和廣漠。

一種寧靜的情感雲朵般舒展在心靈的天空,在不停刷新渲染出的每一幀裡,我們彷彿聽見了每一顆像素的呼吸。

#群星中的靈簿獄

當我完成這段獨特經歷的回溯性建構之後,純粹的感性體悟被反思,疑似結成了一張新的不可解的思考之網,下文將是我試圖抽絲剝繭自己想法的過程。

在《螞蚱:遊戲、生命和烏托邦》一書(下文統稱《螞蚱》)中,作者伯納德·舒茲主張遊戲由這四個因素構成。第一個是所謂的前遊戲目標,即玩家想要達成的一種特定狀態,第二個元素為遊戲方法,即達成前遊戲目標所允許使用的方法,第三個元素是建構規則,規則構成了達成這場遊戲的所有條件,包括達成何種前遊戲目標,第四個元素涉及遊戲參與者的態度,作者稱作遊戲態度,玩者必須具備這樣的態度,才可稱之為玩遊戲。

當我們以這段定義作為接下來對“遊戲”討論的基本前提之後,我們先換個口吻再描述一遍《致命公司》這款以工作為核心的遊戲:扮演一位在草菅人命的神秘公司管理下的底層員工,住在一艘擁擠不堪的小飛船,睡在好像快貼起來的平板床鋪,被當作耗材,前赴後繼地搏命工作以換取微薄的利潤,DDL前完不成業績就是死亡,交貨時惹急眼老闆直接生吞活剝(物理)。

遊戲當然如其他媒介一樣可以做到對現實境況的極化和誇張,在這裡我們輕而易舉地發現,玩家間的交互以戲謔的幽默重構了一個血腥的資本主義故事,並從中體會到了樂趣。這一過程也毫無疑問地符合《螞蚱》中的定義邏輯——前遊戲目標:公司的金額要求;遊戲方法:步行、搬運、使用工具、溝通;建構規則:怪物、地形、自然災害、時間限制;遊戲態度則不言自明。

而對於遊戲規則一條,再補充更詳盡的描述:

在遊戲中,遵守規則本身即是這項活動目的的一部分,而這些規則是屬於非終極性的;也就是說,總是有其他規則可以取代遊戲規則;換言之,遊戲裡每個玩家總是可以停止參加該遊戲。

在一般的遊玩路徑中,再獨特的玩家生成敘事也依然是玩家和系統內在規則交互的一部分。當玩家們脫去所有在現實世界的種種社會身份,從工作中解脫,進入虛擬遊戲世界的那一刻,勞動者螞蟻變成了玩樂者螞蚱,正在玩一款拼貼了諸多戲謔,以工作為核心的遊戲。或者寬泛來說,遊戲都是將現實世界活動簡化和抽象的一種勞動,人們總以勞動的方式逃離了勞動,只是反饋更快更充足,是諸多情緒體驗在行為學和心理學的精巧設計下盡數被激發,並且,勞動遊戲也將隸屬於更大的社會元系統,無法被分離。

在這一刻,輕輕將思緒拉回上文,我向自己提問:“那為何之前那段體驗竟如此獨特?”

我相信感性的迷霧正被輕輕撩撥,其下隱隱透露出一種更本質且知性的輪廓。

在這樣一款戲謔自嘲數字資本主義的遊戲中,我們以非遊戲的方式,完成了一場遊戲。

(我們沒有克服非必要的障礙。)

在目標、方法、規則都依然客觀存在,但於玩家身上並不發揮作用時,僅僅有一樣要素在生效:

“遊戲”態度。

可以說彼時的玩家們都脫離了遊戲,一種“玩家”身份宣告死亡,但真實的玩家身份依然存在,且閃爍著永恆的快樂光輝,但這樂趣並不依託於刻意的先行建構,即並非是不同性格的玩家們和機制系統的交互生成敘事。

在那時,兩個各自心懷煩惱逃遁入遊戲暫歇的現代人在誤打誤撞的旅程中進入了某種喚起禪定般寧靜的空間中,目睹某種脫離遊戲甚至社會系統元層面的、更高維度的安樂在賽博荒原的夜空中浮現出來。人的精神被懸浮在了一處於現實和虛擬之間的地方,數字宇宙,群星中的靈簿獄……

不可解之夢

在《螞蚱:遊戲、生命與烏托邦》中,充滿智慧的先知大螞蚱在死前曾說過自己總是做著這樣一個夢,而全書內容也都是對這一遊說之夢的解謎之旅,儘管最後它並沒有給出真正明確的真相:

我要告訴你們的,是一個總是重複出現的夢。夢境一再向我揭示一件事,但如何揭示我無法向你們說明。夢中說的是,每一個活著的生命,其實都在玩著精細複雜的遊戲,但卻同時深信他們自己正是處理日常事務。木匠以為他們只是在從事技藝營生,實際上是在玩一場遊戲。政治家、哲學家、戀人、謀殺犯、小偷、聖徒,也都一樣。任何你所能想到的職業或活動,實際上都是遊戲。這個啟示當然令人驚訝,但接下來的事更可怕。在夢裡,我不斷說服每一位我遇到的人,要他們接受這個向我揭示的偉大真理。我不知道是如何說服他們的,但他們確實是被我說服了。然而,被說服的當下——這就是恐怖的地方——他就不見了。聽著我說話的人,就這樣當場消失了,不僅如此,我還絕對確切地知道,他再也不存在於任何地方,就好像他從來不曾出現過。我所宣揚的真理帶來的是這樣的結果,我驚呆了,但我無法停下來,反而是快速轉向下一個生命體傳達我的訊息,直到我將此真理傳佈整個宇宙,使每個人皈依而得赦免。最終,我完全絕望,孤獨地站在夏季星空之下。然後我醒來了,原來世界仍充滿著有知覺的生命,我很高興,那只是一場夢而已。

也許那時的我也成了這段遊說之夢中所描繪的消逝者,自一種生命活性中被剝離,短暫地進入了靈簿獄式的死亡,而我也總會醒來,回到現實世界中庸常的生活,在數月後的一個晚上試圖以文本的形式賦予那段旅程價值和意義,以說服自己確信一種現實後消逝,接著如往日一般去學習、工作。而當讀者閱讀本文,也許也會試圖摸清文字脈絡的意義,以尋找某種對應到現實中的價值,如果人會笑著從這一番過程中感受到樂趣,那便是遊戲。

山丘上的傻瓜(《螞蚱》作者的自稱)用精巧的論辯邏輯駁倒了草原上的維特根斯坦,而我這樣才疏學淺只能簡單抒發感想的傻瓜或許誰都無法說服,但此時寫作這篇文章在我自身這裡毫無疑問成為了一種遊戲,十分欣喜,這便足矣。