一、移動互聯網浪潮

“那時候移動互聯網風頭很勁……我們就簡單地報了個名,然後就把我們飛回來了。” ——曹侃

2010年代初,移動互聯網在全球範圍內崛起,吸引了無數有志青年投身其中。

彼時,曹侃和李澤陽在斯坦福大學攻讀研究生,受到投資機構的高度關注。

曹侃提到,真格基金當時正在“蒐羅”各個學校裡的華人項目提案,對於回國創業的想法,他們原本就已有深層次的考慮。

兩位80後留學生在美國見證了極具規模的遊戲產業,卻也看見了華人程序員在本土大廠難以突破“天花板”的侷限。

因此,一旦出現機會,他們迅速回國,與幾位志同道合的朋友開啟創業征程。

曹侃回憶:“我們在美國留下來,天花板非常低。”在他看來,回國或許能讓年輕人擁有更大的空間施展抱負。

最初,他們並沒有一開始就定調“要做遊戲”,而是擺出姿態:做任何能抓住時代與市場風口的方向。

AR技術、APP應用乃至其他技術開發,都曾在他們的待選清單上。

然而,李澤陽說,“我本身就是一個特別資深的遊戲玩家”,對遊戲有著天然的熱情和情感投射,也最終讓他們的船帆漸漸駛向遊戲世界。

二、初次創業的折戟:看清“邊際”與定位

“我沒有認清這個邊際,就是我們這個組合適合做什麼,能做什麼。” ——曹侃

回國後的第一家公司,由五個人組成,其中三人休學,另兩人辭職,決心“背水一戰”。

團隊抱著昂揚的鬥志和對創業的投入,一度想在市場中大展拳腳。

然而,現實遠比想象更為困難:AR技術離成熟商業化尚有距離,APP產品的競爭異常激烈,資金持續消耗而回收不理想,從而令他們在14年遭遇了第一次嚴重的失敗。

“那時候確實撐不下去了。”曹侃感慨道,團隊最後只能解散,甚至為發不出工資的同事承擔負債壓力。

團隊成員對遊戲行業確實痴迷,但在策略上,李澤陽認為是“踩到邊緣卻不知道怎麼往下走”。

曾經理想中的“高歌猛進”化作慘痛教訓,他們更加清晰地認識到:究竟該如何把創作熱情和商業邏輯有效結合,才是能否生存下來的關鍵。

三、“元氣騎士”的誕生

“最開始是用槍塗地板,後來發現不太給力,就乾脆把塗地板部分拿掉了。” ——澤榮

這次失敗之後,團隊不得不搬到更小的住所,反倒在狹小空間裡摸索出一條屬於自己的路:轉而聚焦小遊戲項目,做輕度卻有趣的玩法雛形。

彼時還在實習的程序員澤榮,開始基於射擊機制,嘗試用“塗地板”的創意原型來做一個Demo。

這個Demo最早看起來“極其簡約、甚至有點簡陋”,但卻操作流暢、節奏明快。

隨著快速迭代,團隊刪除了塗地板部分,而保留了核心的射擊玩法。

就是這樣一個“化繁為簡”的選擇,讓《元氣騎士》在2017年2月正式上線後,意外收穫了全球玩家的喜愛與追捧。

全球2億用戶下載:

曹侃回憶:“到現在為止,應該有超過2億的用戶。”

憑藉高完成度、經典“像素風”以及埋在細節裡的創意彩蛋,《元氣騎士》在國內外都收穫了可觀的擁躉,也得到了蘋果商店、Google Play、TapTap等平臺的高分肯定。

輕量化的商業思路:

與市面上流行的“重量氪金”做法不同,《元氣騎士》的主要收入來自“輕氪”。

“可能單個用戶均攤下來就幾毛錢的收入”,曹侃並不忌諱談錢,但依然堅持:“我們其實還是很注重玩法,沒有特別大的氪金。”

這種思路在玩家群體中積累了良好口碑,也讓遊戲能持續更新迭代,走過五年的歲月。

四、製作人更迭:從一代目到三代目

“元氣騎士其實經歷過三個製作人,這是一個自然演化過程。” ——李澤陽

一代目:澤榮——從塗地板到射擊核心

澤榮是程序出身,初入涼屋時“並沒有對遊戲行業有多大包袱”。

由他做出的原型,從無到有地搭建了元氣騎士的底層框架,也使得遊戲的許多基礎邏輯延續至今。

然而,這也帶來了一個問題:由於當初並未計劃長期、不間斷地更新,早期代碼略顯粗糙,導致在後來服役數年後依然會出現一些“遺留Bug”。

但不可否認,正是這種快速迭代的開發方式,讓《元氣騎士》能儘早問世。

二代目:阿波——網絡化與更新的承接

隨著遊戲上線並不斷更新,一代製作人對於持久維護產生疲憊,身體狀況也需調整。

阿波起初是負責SDK接入與公共服務的技術人員,因為熟悉元氣的各項邏輯,順理成章成為了二代製作人。

他在任期間,面對最大的挑戰並非來自玩法本身,而是網絡化帶來的玩家期待。

當玩家呼籲“能不能加雲存檔”“能不能做聯機”時,他們又不得不投入大量技術力量去支持。

阿波坦承:“其實我們都沒想到會做聯機,是玩家需求在倒逼我們前進。”

三代目:王豌豆——美術人接過製作大旗

2019年底,《元氣騎士》迎來第三任製作人王豌豆。

他自稱“內蒙古少兒美術大賽銀獎”得主,本以為會專注在美術和設計領域。

出於項目內的自然分工演化,他肩負起總體把控的職責。

王豌豆說:“當你真正上手製作人一職時,才知道要顧及的事情很多。”

一個版本上線,數以千計的反饋隨之洶湧而來,玩家需求和意見鋪天蓋地,稍不留神就會被情緒和質疑吞沒。

王豌豆感嘆,這是一段不斷鍛鍊“強心臟”的過程,必須學會把情緒過濾成可執行信息,再有條不紊地推動更新,方能保持遊戲長線的熱度與口碑。

五、“輕氪”:獨立遊戲的價值與商業思考

“我們都是小的時候沒啥錢的人,為什麼沒有錢就不能感受到遊戲的快樂?” ——阿波

在競爭激烈、商業化要求越來越高的遊戲市場,涼屋遊戲走出了截然不同的一條路:輕度付費,不做重度黑箱氪金。

這樣的理念在他們第一次創業失敗後尤其突出。

一方面,團隊成員都有過“當年買盜版不想花錢”的經歷;另一方面,經過APP和抽卡項目的碰壁,他們也意識到自己並不擅長、更不喜歡“氪金陷阱”那一套。

這並不意味著他們沒有經濟壓力。

公司從最初的幾人拓至上百人,房租、人員薪資、更新迭代的維護成本都成倍增長。

如何能讓《元氣騎士》這款單個玩家貢獻極少的遊戲在市場中依舊生存?答案就是持續的內容輸出和玩家的穩定投入。

曹侃說:“我們沒有要求團隊今年一定要賺多少,但基本的內容量要有保證。”遊戲公司要發展,也需要收入支撐。

“回本”在涼屋內部是一個必要且底線的目標,它既保證了創作團隊的生存,也平衡了他們的獨立探索慾望與商業回報之間的關係。

六、創作的可持續

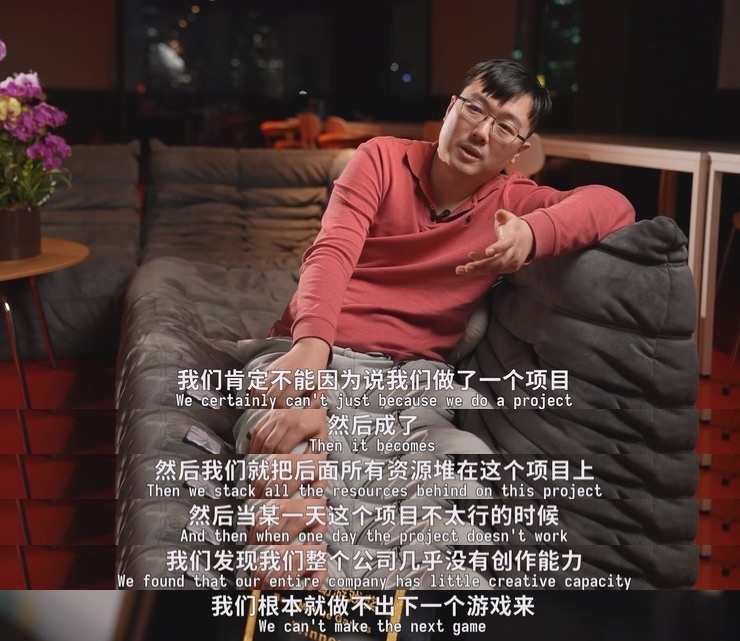

“如果你只堆在一個項目上,當它衰退就會發現根本沒法再創造。” ——李澤陽

如今的涼屋遊戲,並不僅僅依賴《元氣騎士》。

他們在公司內部開啟了多個項目的並行研發:既有《元氣騎士前傳》這樣延續IP的新作,也有更具新意、暫未公開的全新題材項目。

李澤陽認為,這種做法的核心邏輯是:只要人數、資金和時間條件允許,就應該給更多創作者機會進行嘗試,從而形成一種“百花齊放、互相扶持”的內部氛圍。

為了豐富創作手段,他們搭建了動捕棚(動作捕捉設備),試圖讓部分項目結合更高精度與更具表現力的技術。

雖然動捕設備不會馬上投入到《元氣騎士》這樣的2D像素類遊戲中,但在更新穎的3D項目、新技術內容裡,它或許大有可為。

對於公司管理者來說,“這是一種必要的升級,才能在未來有更多可能”。

在團隊文化上,他們並沒有過度強調層級。

李澤陽、曹侃等核心人物與大家一起坐在開放式辦公區域,並無獨立老闆辦公室。

相應地,製作人也需要親自與程序、美術、運營溝通,甚至有時還要屏蔽外界情緒,確保專注在產品的需求本身。

有開心也有沮喪,但每個人都相對平等。

如王豌豆所說,“這兒就像一個‘巴黎公社’,每個人有話都能說,也要一起承擔決策後果。”

七、熱愛與野心的隱形平衡

“我們更指望的是總有一些遊戲值得被做出來。” ——曹侃

作為一家遊戲公司,涼屋遊戲始終籠罩著一種低調且樸素的理想主義。

他們比誰都清楚:遊戲是需要賺錢的;然而,他們也同樣渴望在商業邏輯之外,為遊戲帶來更多有趣的設計、真正能讓玩家快樂的創意。

在外界看來,《元氣騎士》輕氪金、全球2億用戶的模式獨特。

曹侃則一語道破原因:遊戲玩家願意為優質、充滿誠意的內容付費。

他們見證了從小時候“玩盜版”到真正懂得付費支持的轉變,也看到了玩家群體的逐年成熟。

或許,這才是獨立遊戲在中國市場不斷壯大的底層邏輯:一方面,玩家們找到了物美價廉、更新頻繁卻不失樂趣的內容;另一方面,開發者也保持了持續創作的熱情與尊嚴。

時代向前,團隊更迭,在五年、十年之後,他們也許會帶來更多元有趣的新作;但“元氣騎士”所蘊含的那種真摯和熱血,或許會一直保留下來,成為凝聚未來一代代開發者與玩家的共同紐帶。

導演BK

專注遊戲紀錄片