儘管贈地法案最終以佛蒙特州議員莫里爾的名字命名,但追根溯源它來自伊利諾伊州教育家特納的創想。在《莫里爾法案》正式實施後,伊利諾伊州也受到了480000英畝土地的贈地,特納也加入了處理這批贈地的委員會。州議會最初計劃將出售這些贈地的經費在謝爾特拉夫學院和廢奴主義者創辦的諾克斯學院之間平分,但特納等人推翻了這一提議。1864年,州議會又提出利用增地款項創建一所工學院和一所農學院,而在特納又一次提出反對意見後,他的職位也被來自厄本那的格里吉斯取代。

格里吉斯可以說是帶著父老鄉親的殷切期望領導委員會的,工學院原本的選址定在芝加哥,但格里吉斯卻力勸其他委員會成員訪問自己的家鄉、芝加哥二百公里外的厄本那香檳村。進了村,當地農民一手指著一塊種著梧桐樹的小院子,一手拿著一份特許狀,告訴委員會:俺們村的老鄉經常會在這個小院子裡高談闊論討論科學,這麼好的教育基礎和民風不建一所學校真是可惜了啊!但其實,這個院子已經閒置很長一段時間了。

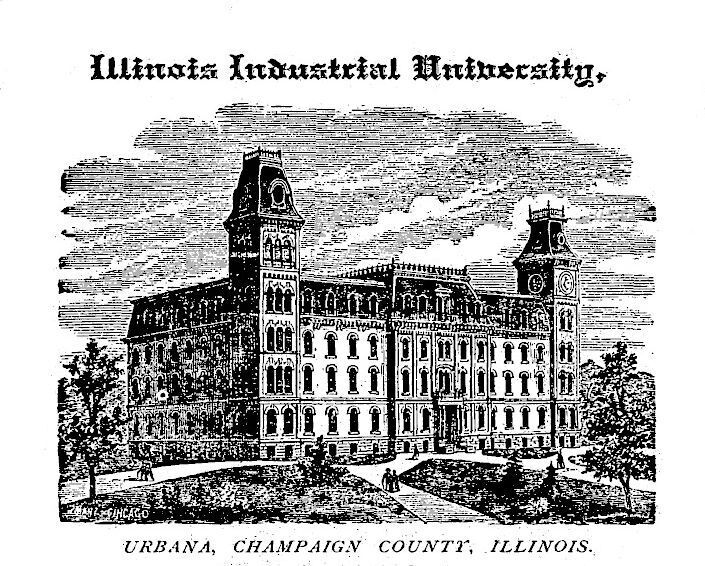

最終,憑藉著格里吉斯在議會的長袖善舞和香檳村給委員會留下的深刻印象,厄本那-香檳擊敗了芝加哥、布盧明頓等地,於1867年成功拿下伊利諾伊工業大學,也就是今日的伊利諾伊大學厄本納-香檳。

在俄亥俄州這樣“入夥”比較早、教育基礎比較好的新州,對增地款項的爭奪非常激勵,不僅新成立的大學要分一杯羹,已有的大學也在全力爭取議會的青睞,為此不惜動用各種手段,這樣的現象既破壞了州內學校的團結,還使得政府往往不得不一碗水端平,讓各校雨露均霑,結果就是誰也吃不飽。有鑑於此,紐約州的安德魯·懷特提出,應該將紐約州獲得的款項集中於建設一所高水平的大學。

懷特畢業於耶魯大學謝菲爾德科學院,這原本也是一所接受增地捐款的學院,甚至還開展過農業教育。懷特在畢業後前往歐洲遊歷,回國後在密歇根大學教授歷史與英國文學,三十歲時則成為了紐約州參議院,成為教育委員會主席,並結識了農業委員會主席埃茲拉·康奈爾。

康奈爾也是紐約州人,早年是磨坊經理,後來與摩斯電碼的發明人塞繆爾·摩斯一起創辦了西聯匯款,從此靠著電報行業發家致富,並在農業委員會主席的任上把紐約州獲得的聯邦土地管理得井井有條,價值不斷攀升,最終獲得了250萬美元的鉅款。

面對這樣潑天的富貴,分管教育和農業的兩人有著巨大的話語權,強烈反對議會在全州範圍內平分的建議,力主集中力量辦大事。為了敲釘轉角,康奈爾還主動拿出自己的50萬,建立了一所大學,拉來了聯邦議會對其中4個學院的投資,頗有點縣長出資剿匪,四大家族跟上的感覺。

起初懷特希望把學校建在紐約州中心的的雪城錫拉丘茲,但康奈爾現身說法,表示自己曾在雪城遇上過真的麻匪,有心理陰影,所以最終拍板,清空了自己在伊薩卡的農場,著名的康奈爾大學就此成立,懷特擔任第一任校長。

由於康奈爾大學並非由贈地法案全額贊助的公立大學,因此在最初的14個學院中,只有4個屬於贈地學院,包括獸醫學院、農業學院、人類生態學院和工業與勞動關係學院,最後一個直到二戰期間才得以成立。

新生的康奈爾大學如同一張由懷特恣意揮灑的白紙,而過往的經歷都成為他創作時的靈感。在耶魯,成立不久的謝菲爾德科學院的地位明顯低於其他傳統學院,這深深打擊了大學時期的懷特,因此“學科平等、知識平等”的理念從一開始便植入了康奈爾大學靈魂。而在牛津、劍橋、索邦大學、柏林大學的訪學經歷和自己對自由主義的信仰又讓懷特堅信大學應該是培養學者的機構,而不是商人康奈爾心中的應用性過強的“商業學校”。最後,美國當時盛行的實用主義思潮和教育界的服務社會理念又讓康奈爾大學不至於走向極端的精英化。於是經典的“縫了但縫了全部”又一次出現了,康奈爾大學成熔功利主義、精英主義、聯邦主義、科學研究、實用技術、古典學科於一體的綜合式大學,覆蓋幾乎所有學科,提出了“任何人能學到任何學科”。為了進一步貫徹這一思想,康奈爾大學還成為了最早一批允許男女同學的非宗教大學。得益於廣泛的課程設置,“公私合營”的康奈爾大學在成立三年後就成為入學人數最多的大學之一。

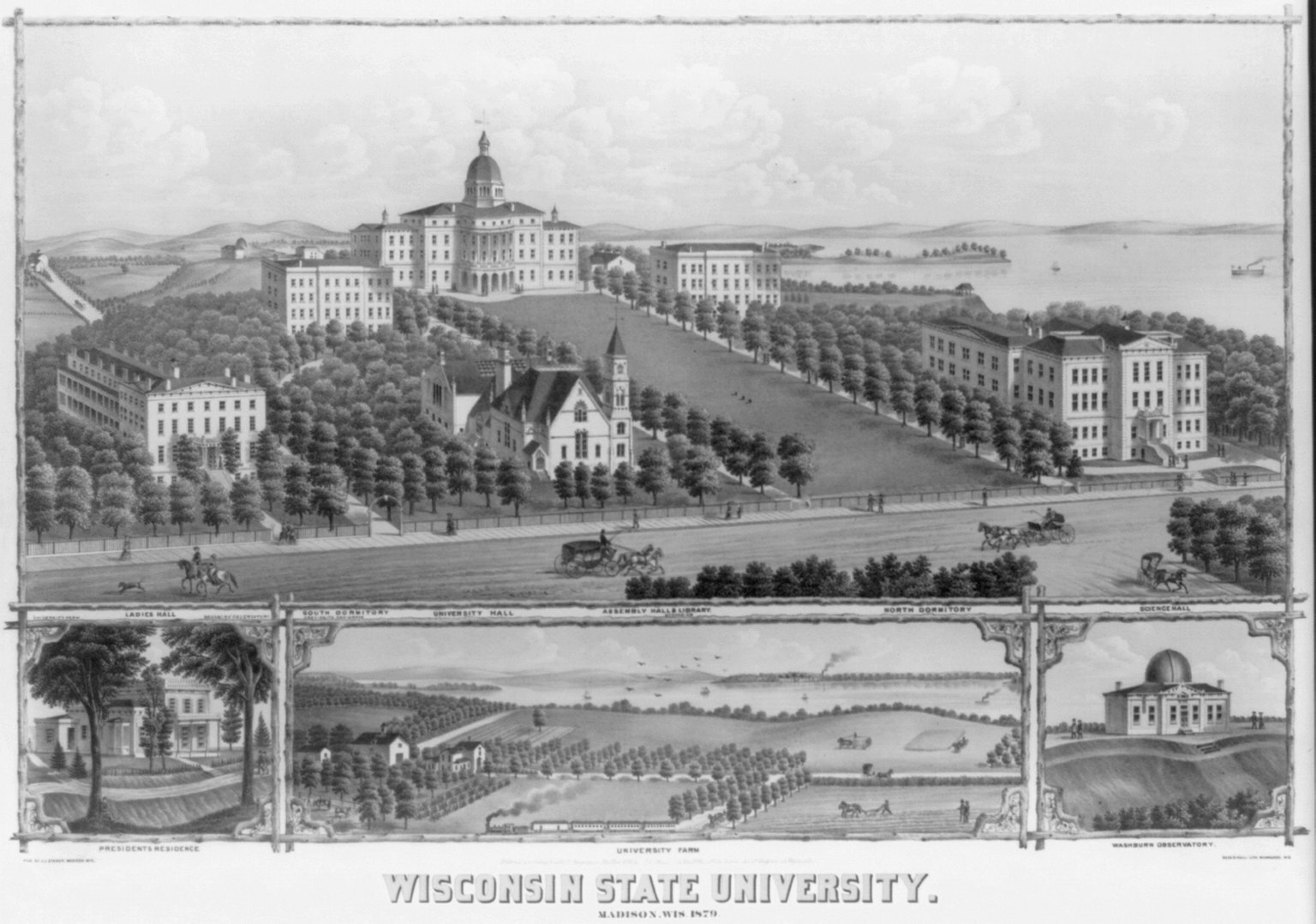

在康奈爾大學成立前後,西邊的威斯康星州決定將贈地款項撥給威斯康星大學。作為被鐵路打開門戶的農業州,威斯康星州的鄉村經濟十分繁榮,而本地大部分移民都來自於教育發達的新英格蘭地區或者西歐,故而全州上下對教育改變農業這一理念也格外認可,期待著獲得巨資的公立大學讓農業經濟更上一層樓。

威斯康星大學沒有辜負老鄉們的期待,提出了“威斯康辛理念”,即教育應該服務於人民,利用知識解決現代社會的問題,確保民主制度的運行,一句話,教育應該“為人民服務”。

在這一思想的指導下,以範海斯為代表的歷任校長採取了一系列舉措,例如在田間地頭開設短期農業班和農業實驗站,在麥迪遜之外的地方設立課程中心和流動圖書館,方便當地群眾學習。在服務政府方面,範海斯校長本人就在多個政府部門任職,其他教授和學者也積極參與政治,為大力支持學習發展的拉福萊特州長建言獻策,深度參與立法、工程規劃等項目。

經過增地運動的洗禮,美國的高等教育被注入了一股強勁的改革動力,至此“教育、研究、服務”這三個關鍵詞正式成為美國高等教育界的金科玉律,一直延續到今日社會。然而如果將這一切看作是理所當然、水到渠成的,就抹殺了眾多教育改革家在其中的付出了。事實上在整個19世紀,關於大學應該叫什麼的爭論始終沒有停止過,下一期我們就來講講“反動派”的代表,《耶魯1828報告》。