一

2077年,當第一顆核彈落到鹽湖城時,蘭德爾·克拉克(Randall Clark)正拋錨在距離原爆點幾十公里的歸家路上。蓋過白晝的強光從背後吞沒了他,天空彷佛在燃燒。幸運的是,此時的他面朝南方,因而躲過了永久失明的厄運。在接下來的7分鐘裡,相同的爆炸發生了12次。他躲在卡車的陰影之下,冷靜地數著時間:從爆炸到震感傳來需要18秒,次次如此。最後一次爆炸後,他仍舊在原地謹慎地等候了半小時才爬出來。他望向家的方向,鹽湖城已化為遠方地平線上的火球——那裡是他愛妻和幼子的所在。他木然站在原地,意識到這不是做夢。

對面車道停著一輛克萊斯勒,一對老夫婦在車裡哭喊著說他們已經看不見了。他朝老夫婦走去,安撫著把他們扶下車,讓他們靠著車皮並排坐在一起,讓他們抱緊彼此相互安慰。別擔心,一切都會好的,他說他這就去找人來幫忙。

然後,他扣下扳機,一顆子彈穿過了兩個頭顱。

他離開現場,跋涉五天來到他最熟悉的錫安國家公園,一路無眠。這片靜謐壯美的山谷過去是他慣常逃避家庭生活的地方。他曾作為士兵被調到加拿大協助美加“並國“,卻親眼目睹和參與了美軍在當地的暴行。當他退伍回鄉,服役期間的精神創傷本已讓他難以適應正常生活,更別提在新聞曝光這些醜聞之後,妻子與鄰居再也無法將他平常看待。每當他和妻子的爭吵變得不可收拾,他就會甩門而去,獨自駕車到野外一呆就是好幾天。只是沒想到逃避家庭生活的行為,反而使他躲過了被核彈瞬間蒸發的命運。

“不要再去野外逃避了,男人應該跟家人在一起”,妻子的話一直縈繞在他耳邊。我錯了我錯了我錯了我錯了,在最後一刻,我卻沒能在你們身邊抱著你們,這個念頭始終揮之不去。他流著淚爬上一處山地,錫安赤黃色的砂岩山沉默地高聳著,谷底清澈的溪流潺潺,一切平靜如無事發生,除了天空看上去不太對勁。“應該給自己一槍的,我該死。不過下不了手,大概快了。”他在日記裡草草寫道。

在一個傍水的山洞裡,他幸運地找到了美國國家地質考察隊遺棄的營地。營地裡空無一人,科考隊員們大概認為炸彈爆炸後的第一要務是回到家人身邊。他們再也沒有回來。蘭德爾躲在山洞裡,靠著一臺蓋格計數器和科考隊員留下的物資生存。他看到山洞外下著黑色的雨,小心翼翼地用蓋格計數器測量洞口附近的輻射。離洞口越近,數字飆升得越快,為了保命他只好縮到洞穴深處。日子一天天過去,他盤算著乾糧足夠,而淡水已經快撐不住了,他只好用衣服抹擦潮溼的洞壁,再把水分擰到瓶子裡集水。他想起部隊裡的培訓說,輻射塵只需2-4個星期就能清除,可他已經在洞裡躲了兩個月,日曆翻到了新的一年,外面的環境卻致命依舊。直到有一天洞外風聲大作,風暴似乎持續了兩天,接著輻射值突然暴跌了五百。發生了什麼?

過了幾天,他按捺不住出去看了一眼,發現下雪了。洞口的雪在黑夜裡散發著綠色的光芒。又過了兩個星期,外界的輻射已經降到他能夠短途外出的地步了,更重要的是,山洞裡的泉水就著抗輻射藥也能夠喝了。1月30日,他走出山洞偵察了一圈,發現外頭無一活物。

Fallen Rock Cave的微機日誌就到此為止了。

二

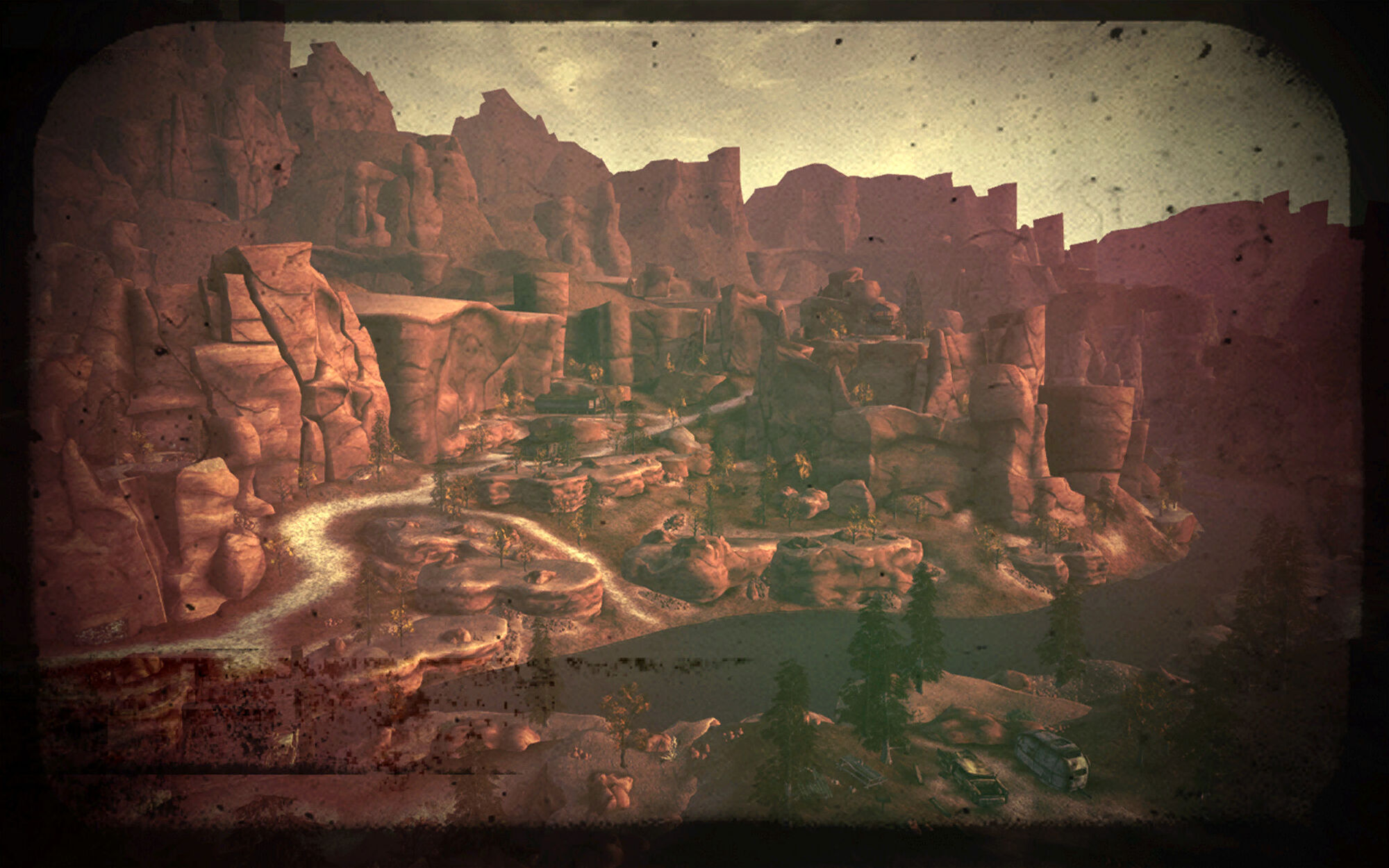

當玩家扮演的郵差來到《輻射:新維加斯》的錫安國家公園,已經是蘭德爾留下第一條記錄的兩百多年後。他的日誌散落在這片區域的五個山洞和一片磁盤中,成為了供玩家探索拼湊的空間敘事的一部分。這樣的支線劇情講述方式向來是輻射系列的特色,讓玩家身臨其境地在滄海桑田的兩百年後探訪故事中的人物曾經所處的環境也是別有一番風味的體驗。

譬如玩家第一次探索Fallen Rock Cave的時候,會發現它的洞口和洞尾都連接著錫安的水體,因此不僅解釋了他日誌中提到的取水和洞口見雪等細節,也讓初訪的我在痛苦中體會到了蘭德爾佈設陷阱的本事。

他的傳奇這才剛剛開始。

五年後,大自然以它堅韌的力量重新在錫安繁盛起來。可食用的植物、巨型昆蟲,蜥蜴,甚至還有了大角羊。當蘭德爾第一次見到大羊帶小羊時,他欣喜若狂地在日誌裡寫下文雅之語(Fucking Goddammit)。他有節制地採集食物,小心翼翼地呵護著獸群,想著再過5-10年時間等種群壯大,到時他就會擁有充足的肉類、毛皮和獸角工具。新鮮的食物來源讓他身體逐漸強壯起來,他開始盤算著,等到冬天過去一定要回一趟家。他必須得回一趟。

他拖了快一年才成行。2084年的四月十日出發,花了十五天才步行到鹽湖城,而不是過去所需的九天。離開錫安之路並不平順,環境已不再是他熟悉的樣子,他必須繞開一片片致命的輻射區,還要在蕭索的廢土中覓食。我特麼在想些什麼?他開始踟躕,就算我找到了家又怎麼樣呢?無非是用指甲翻開一堆瓦礫,運氣好的話,或許能找到一些東西——妻兒的遺骨。沒錯,把他們帶到錫安安葬吧,這就是一切的意義。

鹽湖城已完全淪為瓦礫場。破敗的高樓殘骸上鋼筋裸露,巨大的彈坑處地面深陷,不是彈坑的地方則被原子烈焰焚燒得乾乾淨淨。蘭德爾徒勞地尋找著自己的家,幾個小時下來,卻連街道都沒找到。他形容枯槁地立於廢墟之中,他的希望已經從尋得妻兒的遺骨放低到只要他們走得沒有痛苦就好。他默默盤算著核彈落地的位置,落在東北角的話他們大概會瞬間蒸發掉,要是再遠一點的話……妻子被壓在燃燒的屋頂下尖叫的畫面令他渾身打了個激靈,他趕緊壓下這噩夢般的念頭,不你個懦夫面對現實吧你這走狗屎運的王八蛋要是你有種的話就應該找個地方一槍把自己的腦漿給崩出來。

我是罪人我不配活下來,他反覆想著,身體卻誠實地走出了鹽湖城,還帶著搜撿來的垃圾。你個遊氓,說好的回家之旅呢?怎麼變成購物之旅了?

回錫安路上,他又經過了自己那輛拋錨的卡車和克萊斯勒,但那對老夫妻的遺骸已經不在了。路過Nephi鎮外時他注意到三個人的腳印,但他謹慎地沒有跟上。這年頭遇到朋友怕是不指望了,更可能是食人族吧。身處亂世,最可怕莫過於人心。

他回到錫安,為自己新搬的洞穴造了一個電門。讓狗孃養的放馬過來吧,他想。這一年他31歲。

三

回到錫安後,蘭德爾獨自一人的平靜生活持續了十一年。

這十一年來,錫安的峽谷就是廢土中難得的一方淨土。這裡風景秀麗,溪水清澈無輻射,(變異)蟲獸蔚為壯觀。蘭德爾獨自看守著這片熱土,足跡踏遍了這裡的山丘河谷,還有每一處洞穴。對於熱愛荒野的男人來說,這樣的生活自然有其意義,或許正是如此,他始終沒能扣下自絕的扳機。只是他依然忘不掉妻子查爾和幼子亞歷克斯的臉。面對喪親之人,人們總會安慰說時間會治癒一切,但他是特殊的。他們的臉始終如歷歷在目,他的良心拷問也始終未停。

這一年,一幫講西班牙語的陌生人來到了錫安:十一男八女加九個兒童。他們衣衫襤褸,帶著僅有的幾把破舊槍械,邊走邊讚歎峽谷的美景如天堂,看似有在此定居之意。蘭德爾躲在暗處觀察他們,始終謹慎地與他們保持著距離。或許是習慣了漫長的獨處,也可能是生活自給自足,儘管他們外表無害,他沒有動絲毫與他們接觸的念頭。直到有一天,叫約瑟的那個因為追羊不小心摔了個骨折,更糟的是,創口還感染了,而他們除了祈禱外沒有任何辦法。蘭德爾糾結良久,最終還是決定趁夜偷偷把一瓶抗生素放在了他們營地外的一塊石頭上。他們尋見後高聲地歌頌上帝,讓他哭笑不得。

是啊,那王八蛋沒有阻止核戰爭的發生,卻會為你們著想而留下一瓶藥。他轉身離去,深藏功與名,不僅默默關注約瑟的康復進度,甚至開始擔心起他們能否撐過冬天的問題。

不料他的無心之言一語成讖,冬天還未結束,淳樸的人們就被衣著藍色連體服的暴徒襲擊了。這群新到訪者人數一百有餘,制服背後統一寫著22的號碼,約60%為男性,並且配備了狀況良好的衝鋒槍和手槍。可憐的墨西哥人被屠殺大半,只剩下的兩名婦女和五名兒童被他們關進了圍欄裡。蘭德爾一開始也有點被對方的陣仗嚇到了,但還是盤算著趁夜潛入營地救出他們。在偵察中,他發現這群暴徒不僅裝備精良,還富有組織,甚至安排了巡邏和輪值守夜的哨兵。他探查了半天,最後把唯一的希望放在了從水路潛入的計劃上。他必須爭分奪秒,沒錯,明天晚上就行動,他在日誌中寫道。

第二天,他的日誌裡只寫了一句話:他們把人吃了(They ate them.)。

這群藍衣入侵者的獸行徹底激怒了蘭德爾,他稍事準備了幾天時間,然後開始了漫長的復仇。他把自己的生存技能和對錫安地理的熟悉發揮到淋漓盡致,他從暗處狙擊、佈設陷阱、打一槍換一個地方、逐漸蠶食落單的有生力量,在頭十天裡就擊殺了24名敵人(有生力量的三分之一),並且始終沒有暴露自己。最危險的一次是他大腿上中了一彈,雖然他及時使用止血帶避免了血跡暴露藏身處的位置,但他不得不在山洞裡養傷一段時間。敵人的搜山小分隊走進了他的山洞,墜木陷阱擊中了領隊的人,正是他的慘叫驚醒了熟睡中的蘭德爾。他們在恐慌中胡亂開火,子彈打在洞壁上差點反彈到了他的床上。他小心地匍匐上前接敵,一根手指已經勾在了手雷的拉環上,這時他突然意識到彈片的反彈很可能會誤傷自己,於是冷靜地改用衝鋒槍擊斃了全部三名敵人。這事讓他有點後怕,他估算著對方很可能會派人來搜查這三個人巡邏的區域,立刻打包食物轉移到了南邊的另一個藏身所。

類似的劇情不斷上演,這場延續了十個月的游擊戰證明了這群出逃的避難所暴徒跟蘭德爾完全不是一個量級的存在。到第二年的1月13日,他們僅存的34人從東南方撤出了峽谷,自始至終沒有看到自己的對手是誰,只能解釋為自己的倒行逆施觸犯了超自然的力量。當200年後的玩家在營地的遺址找到他們當年的文字,可以看到他們將蘭德爾稱為“一個復仇的鬼魂”。

四

可是蘭德爾對勝利有何感想?十個月裡不斷的遊擊與殺戮,在目送他們離開錫安的勝利一刻,他感到的只有冰冷。事後他回憶起這段時光,他的確像著魔了一樣與敵人死磕到底。難道他真的跟對方有此等深仇大恨嗎?或許他潛意識裡仍在怨恨自己沒能保護好妻兒,而他又一次未能保護那些婦女兒童,這無疑刺激到了他最脆弱的那根神經。只不過這一次,他的無能狂怒有了宣洩的目標。敵眾我寡沒有讓他恐懼,因為他不怕死,在妻兒走後就再也不怕了。很多時候,他的動機彷佛就是在挑釁對手的底線,看他們有沒有本事終結掉他憑自己無法結束的生命,可是敵人根本敵不過這個大半輩子磨礪著生存技能、與錫安融為一體的男人,一位失去一切的父親。當他成功擊殺敵人的時候,多年後他在日誌中承認,也是他多年來體會到的最接近快樂的感覺。

避難所居民離開後的第四天,蘭德爾在半夢半醒之間隱約聽到一個人的尖叫。難道他們只是假裝離開來麻痺他,暗地裡又派人過來搜山?這個念頭讓他一激靈便翻身下床,他分辨出這是個女人的尖叫——似乎有點不對。他穿上風衣拿起槍,熟練地在大自然的掩護之下,朝聲源地摸索過去。聲音越來越近,他判斷出是他之前佈置過陷阱的位置。他從一個拐角處探頭觀察,發現是一位被捕熊夾夾住的藍衣女子。她無助的哭聲突然讓他動了惻隱之心,放下了本已舉起的槍。

他緩步上前,女子意識到他便是一直在獵殺他們的惡靈本尊,叫得更歇斯底里了。她說她叫希爾薇,她是在那群人撤離山谷時趁亂離開他們的,還把他們稱為“惡魔之子”,拼命地與他們劃清界限。他讓她冷靜下來,為她解開陷阱,並把她帶回藏身處治療。多年來他第一次有了談伴,他從希爾薇口中得知在那群暴徒中身為女人的悲慘命運,而她看著他用嫻熟的技能治療和看護著她,說她對避難所之外的事物幾乎一無所知,想留在他的身邊學習。

生活就這樣繼續。三年後,希爾薇懷孕了,她興奮地與他分享自己的喜悅。47歲的蘭德爾馬上就要重新當父親了,在戰場上沉著冷靜的他,卻為這事緊張得方寸大亂。這一次,我該如何不再辜負我的妻子?他自問道,再次幹起自己擅長的事,獨自前往附近的託凱維爾市廢墟搜刮物資——尤其是相關的醫學書籍與醫療物資。他心裡仍舊懷著對前妻的歉疚,他努力地學習為人父母的知識,希望這次能一切順遂。

不幸的是,在分娩的那天,嬰兒因胎位不正而夭折。他現學現用的剖腹產實施得太晚,虛弱的希爾薇再也沒醒過來。他把母子埋葬在峽口的南邊,至少這一次,他陪伴了他們生命的最後一刻,感覺確實好多了。他覺得自己終於可以摳下那該死的扳機了。

他灌下烈酒,在山洞裡捶胸頓足嚎啕大哭,卻再一次以咒罵自己是個懦夫而告終。生命的意志是一種盲目的驅動力,每次總能在他自以為下定決心扣動扳機的剎那,讓他所有感性的念頭頃刻化為泡影,悲痛與憤怒的紛擾在那一刻消退無蹤,只留下他一人跪在那冰冷的山洞裡,渾身冷汗,呼吸急促,徒然地咆哮和捶打著自己,默默地在慘淡的人生中與人世間最強烈的悲痛作伴。天國裡的查爾、亞歷克斯、希爾薇、邁克爾……他念叨著妻兒的名字,一遍又一遍地重複著他的歉疚,在頭痛欲裂的悲慟中昏昏睡去。

因為他就是個徹頭徹尾的生存主義者啊,廢土上有著最強生存技能的男人,“生存”二字早已深入他的骨髓,只有當他走到生命的盡頭才能看清這一點。

五

又一個七年過去,錫安的峽谷裡再次出現了不速之客,一群外形如行屍走肉、神智盡失、被廢土居民稱為“殭屍”的變異人類。他們都被蘭德爾用狙擊鏡看在眼裡。一開始他以為自己是老了腦子秀逗了或者看花了眼,但當他們開始像野獸一般嘶吼著朝他撲來,他才意識到一切都是真實的。

他依舊寶刀不老,這群殭屍根本不是他的對手。他判斷他們喪失的心智已經無法救贖,於是決定賜予他們解脫,手法乾淨利落,沒有多餘的憐憫——就像多年前他在高速公路上送走那對老夫婦一樣。

五年後,他為自己慶祝起了六十歲生日。末日後的壽命目標已經達成,他送給自己一瓶威士忌和一顆霰彈槍子彈,然後再次自殺未遂。

或許明年再加一瓶酒就可以了,他自嘲道。

又過了一個十年,又一群不速之客闖入了錫安峽谷,組成頗為新奇——二十四個8-14歲的小孩。他們衣衫襤褸,骨瘦如柴,在三十年前那群墨西哥人露營的位置安頓下來,就像是一個輪迴。蘭德爾暗中偷聽他們了兩個晚上。他們都說英語,受過教育,年紀大一點的會照顧小一點的小孩,在睡前會為他們講故事。從他們的交談中他得知這群小孩是從一個叫做The School的地方逃出來的,在他漫長的荒野生涯中從未聽說過。當小孩子頑皮時,大孩子會嚇唬他們說再不聽話校長就把你們抓回去。蘭德爾望著他們純真的笑容,心想要是這個校長要是敢來,保準一槍掀翻他的天靈蓋,老頭子我的槍法還準得很呢。

但他的健康開始每況愈下,問題主要出在肺,幾個月後他開始咳血。他懷疑自己得了癌症,去探訪他的小朋友們也變得愈發困難。他開始分發自己的物資作為禮物送給他們,一開始以故事書為主,後來很快轉移到醫療和槍械維護等實用書籍上。他還為這些禮物附上了留言卡,就像是過去人們互贈的卡片,上面寫著一些令他略感汗顏的甜美之辭,所有那些心靈雞湯式的格言,人們在互助會里常聽到的東西。他告訴他們要謙虛有禮、和善相待,永遠不要傷害他人,但如果受到侵犯,那就帶著正當的怒火回擊,等等等等。他在每張留言卡下面署名“父親”(The Father),為什麼呢,他自己也說不清為什麼。

蘭德爾一直剋制著自己與孩子們相見,因為他越是看到他們驚喜地接受他的禮物,開心地讀著卡片上撫慰人心的話語,他就越是不想讓他們知道“父親”是一個風蝕殘年的老頭子。他感覺自己時日不多了,他已經不能再看著他們長大,而他還有最後的事情要做。他盡力準備了自己最後的留言卡,為每個孩子寫下單獨的寄語,告訴他們從今往後就要靠他們自己了,從此他將不再發聲,但他會永遠關心他們、守望著他們。

他挑選了天氣合適的一天,挑選了合適的地點,他估摸著自己的體力能行,帶著他忠實的步槍和行囊,走上了生命中的最後一段攀登。在那,錫安著名景點“紅門”旁的一個高地,他躺在地上望著天空,微笑著走完了生命中最後一段旅程。

六

約200年後,猶他州新迦南的摩門教傳教士丹尼爾來到錫安,向一群自稱為“悲傷(The Sorrows)”部落的本地土著居民傳教。傳教的過程非常順利,他讚歎於他們淳樸善良的價值觀,對方不僅熱情友善地接待了他,還異常輕易地接受了“天父”這樣的概念。但他始終不明白,為什麼他們會把峽谷裡的很多山洞封為禁忌的聖地,說是擅闖者會觸犯天父,遭受他的閃電與怒火,還常常會說一些“天父在洞裡(Father-In-The-Cave)”之類的怪話。沒事,一定是我傳教還不夠努力,他安慰自己,繼續把他豐富的醫療知識分享給這些土著人。

但其實,“悲傷” 部落名字的由來,是因為蘭德爾曾經在留言卡中告訴孩子們,錫安是他送給他們的禮物,希望它能彌補他們在生活中所遇到的悲傷、以及人類強加給人類的悲傷(I tell them I'm giving them Zion as a gift to make up for all the sorrows of their lives so far and all the sorrows man has visited on man.)。

他人生中最後的善舉,教導孩子們的那些樸素的價值觀,以及“父親”般的無處不在的守望與關懷,無意中已經構成了信仰的必要元素,以至於在傳教士到來之後,他們非常自然地就會把他跟摩門教的上帝混為一談。

當玩家讀到他的日誌,這個最接近神的男人,反而總是流露出自己自責和謙遜的一面。他所留下的最後一段日誌尤為令人動容:

1月23日

今天的天氣夠冷,在紅門旁邊那個高丘上,我應該撐不了多久。我的力氣已不如從前,但應該能走到那裡。我只要躺下望著天空就好,感覺不錯。

我希望他們過得好。我希望他們不會受到傷害,不論內在外在。我盡力為他們準備了最後的留言,對他們每個人說了一些友善的話,告訴他們,是什麼讓他們每個人如此特別。我告訴他們,他們善良的本性讓“父親”感到很高興,從今往後的生活就要靠他們自己了,我今後將不再發聲,但依舊會關心他們、守望他們。

又在撒謊了,沒錯。

我對你撒謊了,查爾,還有亞歷克斯和希爾薇。我說過我會永遠陪伴你們,但即便我回到過去,我也不願收回那些話。

這一切有什麼意義呢?那麼多的失敗。

但我從來沒有忘記過你的臉,小豆豆也是,還有(對不起)希爾薇也是。過去他們總說,時間會模糊一切,但對我卻沒有奏效。

也許我活下來的唯一的意義,是讓你們的記憶儘可能的在我的腦海中延續,這是我唯一能賦予你們的生命,少一天都不行。

這也不是我選的。我一次次地選擇了去死,卻從來沒有成功過。就好像身體有自己的意志。

好吧,小傢伙們會需要它,物種的延續需要它,這種盲目向前的意志。

我祝他們幸福。在我生命的最後能見證純真,這是他們送給我的禮物。

再見了,錫安。

蘭德爾·迪恩·克拉克

(Feb 5th, 2053 - Jan 2124)

在《誠實之心》中一處地圖未標明的位置,玩家可以找到蘭德爾最終的安息之地,並在他的遺骨旁的行李袋中找到他最後的日誌和故事中那把守衛了錫安國家公園數十年的“生存狂步槍(Survivalist’s Rifle)”——一把飽經風霜的12.7mm口徑步槍。它可能是這個遊戲中火力最強勁的武器之一,但它歪曲變形的金屬瞄具也意味著玩家幾乎無法使用它進行可靠的物理瞄準。不過這不妨礙這把武器成為了遊戲中最著名的情懷裝備之一。

蘭德爾的故事為這些遊戲裡的代碼賦予了靈魂,甚至就連Bethesda的官方周邊商店也推出了以他在遊戲中的裝備為原型的沙漠遊騎兵手辦(現已無貨),高調註明設計基於《輻射:新維加斯》(誠實之心DLC)中一套“劇情豐富”的獨特護甲。不知有多少玩家忍痛捨棄了更高級的武器和護甲,只願戴著這個塗鴉著“Forgive Me Mama”字樣髒兮兮的遊騎兵頭盔,穿著破舊褪色的沙漠遊騎兵護甲,端著生存狂步槍在遊戲中行俠仗義,繼承了“洞中天父”的遺志。光是我就在視頻和文字帖子下看到過不少類似的留言。

對於我來說,這是遊戲告訴我何為“第九藝術”的一個特別瞬間。