落日間鏈接:Brendan Keogh 穿越世界和身體 Across Worlds and Bodies (2014)

按

Brendan Keogh 可以說是在國內的遊戲研究中少有被關注的遺珠,先前落日間有翻譯過他在遊戲開發者大會(GDC)結合教學經驗的非常精彩的,對當今遊戲設計教育的論述 Brendan Keogh 遊戲學校也是藝術學校?當沒有工作崗位時如何教授遊戲開發 (2019) ,他可以說是始終與遊戲開發,遊戲製作和遊戲業界保持交流的獨特學者。

由他自身的敘述所說,這篇文章可以視作他作為從電子遊戲中成長起來的新一代的遊戲研究者(同時是開發者,同時是玩家)對於傳統過去遊戲研究的某種「不滿」,對於那種強調電子遊戲與其他媒介的差異,試圖將電子遊戲視作某種抽象,交互式和沉浸式媒介的這種「純潔性情結」的批判(諸如他提及的對 Murray 的批判,文化研究者 Galloway 對遊戲的評論等),很明顯地在其中看到他吸收了諸如遊戲學者 Ian Bogost,Espen Aaserth,還有哲學家 Donna Haraway 的這條賽博格式的批判路徑,來提出一種現象學式的,將電子遊戲視作玩家和電子遊戲不可分的一個具身性的控制論迴路的視角,勾勒出了電子遊戲研究中的物質性轉向。並且難能可貴的,他同時吸收和關注大量諸如遊戲開發者 Steve Swink 對於《遊戲感》的論述,當下網絡社區,商業雜誌等對於具體遊戲的分析和批評,並以《合金裝備》和《地球冒險2》中的著名例子展開論述。

某種意義上來說,文章代表了一種西方研究者中對於自身傳統的反思性批判與推進,並將學術遊戲研究與網絡上玩家和評論者,開發者對個別遊戲的評論分析所打通的一種嘗試的努力,以希望將學術遊戲批評的實踐引向具體的文本細讀而非抽象的分析,同時很重要的,也是對那些以某種電子遊戲所獨有的「交互性」或「沉浸感」而進行自我合法性證明的玩家和研究者的提醒——這是條死衚衕。

葉梓濤

落日間

Brendan Keogh

布倫丹·基奧(Brendan Keogh)布里斯班的評論家、記者和學者。目前是昆士蘭科技大學數字媒體研究中心的研究員。他以一篇關於玩家與電子遊戲的現象學和文本交織的論文獲得了RMIT大學媒體與傳播學院的博士學位。曾為 Edge、Polygon、Kotaku、unwinable、the New Statesman、Ars Technica 和 Overland Literary Journal 等國際媒體撰寫有關電子遊戲藝術、產業和文化的文章。

他是《A Play of Bodies: How We Perceive Videogames and Killings is Harmless: A Critical Reading of Spec Ops The Line》的作者,最近他出版了新書《The Videogame Industry Does Not Exist》(MIT Press),此外你可以在他的 itch 頁面玩到他作為「業餘遊戲開發者」所開發的大量遊戲項目,也可以關注他最近上線 Steam 的遊戲《Brendan Keogh's Putting Challenge》。

個人網站:點擊跳轉

翻譯:cherrybomb

校對:葉梓濤

原文鏈接:點擊跳轉

翻譯已獲得作者授權

摘要 Abstract

儘管近二十年來的人文學科,特別是文化研究,一直是學術研究的焦點,並且在更長的時間裡是流行文化的重要部分,但它依舊缺乏一種連貫的詞彙,來對獨立的電子遊戲作品進行強有力的分析性批評。

解決方案不是提出有一個規定性的(prescriptive),自上而下的模型,來試圖以相同方式理解所有電子遊戲,而是一個描述性的(descriptive)、自下而上的概念工具(conceptual toolkit),能夠在電子遊戲和玩家一齊出現的遊戲時刻中,去理解特定的電子遊戲。

這篇文章強調了遊戲研究所繼承的、抵制創造這樣一個工具的價值觀,並提出了一條基於跨越世界和身體的電子遊戲的現象學愉悅(phenomenological pleasures)的前進道路。在探索了遊戲研究對批評和文本解讀歷史性的敵意之後,它將「電子遊戲文本」(videogame text)——批評家的研究對象,概念化為玩家和電子遊戲在一個具身性樂趣的控制論迴路(cybernetic circuit of embodied pleasures)中的結合。這個迴路在形式和內容的匯合中流經遊戲的現實和虛擬世界。最終,這篇文章為電子遊戲批評的學術道路奠定了基礎,它主要關注的是,將電子遊戲作為電子遊戲來理解(as videogames),以補充那些已經被新生的網絡批評家和博主所發展的臨時方法。

介紹 Introduction

小島秀夫的《合金裝備》(Metal Gear Solid, Konami, 1998年)進行到一半時,我與遊戲頭目 Psycho Mantis 對峙。表面上看,這是一個關於訓練有素的秘密特工潛入軍事基地的「戰術潛入間諜」遊戲,《合金裝備》系列因將古怪和夢幻的人物和神話,與其超現實的視覺效果和軍事術語相融合而聞名。

當我扮演的 Solid Snake 進入 Shadow Moses 建築群深處的辦公室時,Psycho Mantis 出現在我們面前,懸浮在桌子上。鏡頭從通常的鳥瞰、第三人稱視角下降到 Solid Snake 的眼睛,這樣我就通過 Snake,直接看著 Psycho Mantis,他也直接看著我。經過一番交談,他堅持要讀懂我的思想,以便展示他強大的精神力量。在讀取了插入 Playstation 主機的 1MB 存儲卡後,他告訴我,我喜歡玩《惡魔城X:月下夜想曲》(Castlevania:Symphony of the Night, Konami,1997);他告訴我,我很大膽,因為我沒有經常保存遊戲。然後,為了展示他的心靈感應,他堅持要我把遊戲機控制器放在一個平面上。我把控制器放在我休息室的地毯上;Psycho Mantis 把他的手掌推向電視屏幕的一側,藉助手柄的隆隆聲馬達的力量,他讓手柄在地板上移動。一旦他完成了他的表演,我們開始戰鬥,我最終通過拔掉手柄並將其插入主機的玩家二的插槽來擊敗他的讀心術。「我無法讀你了!」他哀嚎著,因為他無法預測我/Snake 的射擊了。

《合金裝備》系列中第四道牆被打破的時刻,例如與 Psycho Mantis 的那場戰鬥,通常被理解為背離傳統的新奇事物,與大多數電子遊戲的共同目標——讓玩家在虛擬世界中有一種「沉浸」(immersion)的感受——背道而馳(Ryan, 2001, p. 3; Murray, 1997, p. 71)。然而重要的是,玩家在虛擬世界中的存在完全取決於玩家的真實身體和電子遊戲硬件,而這些在玩家努力感受沉浸時則被壓抑了(Kirkpatrick, 2009, p. 135)。

在《合金裝備》中,與在所有電子遊戲中一樣,意義和體驗並不是虛擬世界的專屬屬性,相反,它們產生於遊玩時硬件、玩家和視聽表現相結合的瞬間。就像 Psycho Mantis 一樣,玩家毫不費力地將搖桿、虛擬角色和環境、客廳、手指、激光步槍、加載屏幕、保存點和世界末日等因素匯聚在一起。「當我們將屏幕圖像與其他遊戲反饋相連,它們「彷彿」組成了一個環境或遊玩的沉浸世界,正是在手柄的沉默中,我們構建了日常經驗和我們進入的幻覺間的界限。」(Kirkpatrick, 2009, p. 135, emphasis added),為了理解電子遊戲遊玩中的某個時刻到底發生了什麼,評論者必須同時關注玩家有意識地覺察什麼(consciously aware of),以及玩家盡力去忽視些什麼。

然而,在遊戲短暫的歷史中,遊戲的學術研究主要集中在相反的方面。有不少模型試圖將電子遊戲簡化為一些它們最形式化的元素(Eskelinen, 2001; Juul, 2005; Fullerton 2008)。這類模型較為固化(fixated),它們通常將電子遊戲首先,且首要作為遊戲(as games)來理解,將異質的文化形式,所有風格的錯綜複雜與張力,形式和內容,簡化為更有效率的單一的系統類型。通過這種做法,他們默認存在一種我們應該努力追求的純電子遊戲(pure videogame)的形式,即昨天和今天的電子遊戲只是蒼白的模仿,仍然深陷在「舊」媒體的視覺和敘事陷阱中。這種學術式的遊戲研究的軌跡平滑地融入到商業遊戲領域中的進步主義中,將「高質量」電子遊戲與技術進步相結合,每五年用「更好的」一代遊戲取代之前的一代遊戲(Witheford and de Peuter, 2009, p. 71)。當技術讓我們能夠擺脫其他媒體的束縛時,電子遊戲將變得真正的特別。整個行業大放異彩,而遊戲研究也離群走散,在沙漠中尋找著「應許之地」。

當遊戲研究廣泛地更關注於定義電子遊戲應該是(should be)什麼,而不是理解它們是什麼時,我們需要一個學術電子遊戲批評團體,以「避免潛在的漩渦」(Atkins and Kryzwinska, 2007, p. 2)誘惑著遊戲學者和遊戲愛好者,去迫切期待「更好」的技術讓我們「某天」擁有被「更好」地設計的電子遊戲。

學術電子遊戲批評的團體將分析和理解已經作為電子遊戲(as videogames)存在的電子遊戲。它不會將電子遊戲的組件劃分為不同的領域,而是分析它們在遊玩過程中如何被具身化並同玩家結合在一起。對電子遊戲的批評不能簡單地解釋虛擬世界的超越的經驗(transcendent experiences),而應該解釋電子遊戲遊玩的基底經驗——電子遊戲的遊玩由此被基礎性的具身化,而其中玩家的身體從根本上是不穩定的。當 Psycho Mantis 通過插入 Playstation 主機的記憶卡讀取我的心智時,他不僅僅是打破了第四堵牆——他還揭示了貫穿了屏幕兩面的完整文本性陰謀(textual machinations),這也是電子遊戲評論者所應該關注的。

本文指出了電子遊戲研究作為一種文化形式的另一種路徑——一個基於電子遊戲現象學角度的細緻的,批判性分析的路徑。它對把電子遊戲還原為任何一種模式或分類法不感興趣,而是通過可以具體定位的,對電子遊戲遊玩的具身現象進行批評分析,以及將其理解為文化意義上的完全形態(gestalts)的方法來進行研究。它支持那些反對遊戲研究中壓倒性形式主義的作者的觀點,已經有這些作者嘗試了這種有基底的文本分析,比如 Atkins 和 Kryzwinska(2007)《Videogame, Player, Text》;Swalwell 和 Wilson(2008)《The Pleasures of Computer Gaming》;《Well Played》雜誌的細讀(close readings);以及 Dyer-Witheford 和 de Peuter(2009)的《Games of Empire》建基於對具體遊戲的仔細考察的電子遊戲和資本主義的批判。

Carroll(2009)在《On Criticism》中言簡意賅地說:「批評家關心的是布丁的味道,而不是它對既定配方的遵守」(p.26)。相對於遊戲研究的形式主義,學術的電子遊戲批評者必須更關注於理解,玩某個特定的電子遊戲的感受是怎樣的(以及為何如此),而不是它多好地符合了預先確定的、任意武斷的「遊戲性」(gameness)概念。這種電子遊戲批評的方法必須以現象學的方式為基底,通過身體和世界來說明和追蹤意義,而不偏重其中之一。它不能像過去那樣區分電子遊戲的「遊戲」(game)和「非遊戲」(non-game)的要素(Newman, 2002; Galloway, 2006)。相反,它必須從對電子遊戲遊玩的重新概念化的理解開始,這種理解能追蹤到按下一個按鈕、觀看一個過場動畫、殺死一個異形、滾動一個菜單、在推特上分享一個高分等相互關聯的審美樂趣,而這些都有助於(或削弱著)一種特定的遊戲-玩家(game-and-player)的具身經驗。

通過這種對電子遊戲批評和文本分析的現象學方法,本文希望對將電子遊戲遊玩被概念化的狹隘關注方式進行介入,並使電子遊戲學術批評者能在具體遊戲文本批評的不斷增長中建立概念基礎。Wilson(2007) 指出,「尋求建立界限、邊界和規則的批評將無法捕捉特定遊戲所提供的親密過程性體驗(processual experiences of intimacy)」(p.350)。

另一方面,本文提出的概念和方法沒有聲稱任何單一的、普遍適用的電子遊戲批評模式,而因此變得更強大。相反,它們承認硬件、肉體和視聽的結合,而不以其中任何一個為中心——這種方法不太注重於尋找遊戲的純潔性,而是擁抱了 Ian Bogost(2009)稱之為電子遊戲的混亂性的事情。它認真對待 Wilson(2007)的主張,即「對特定遊戲進行細緻、零碎的分析,而非籠統的批評陳述,是理解玩法多樣性樂趣的更好方法。」(p. 47)(校注:Bogost 的這篇文章已翻譯 Ian Bogost 電子遊戲是一團亂 Videogames are a Mess (2009) )

我首先回顧了遊戲研究對電子遊戲的細緻的文本批評帶有敵意的簡要歷史,強調了「純化」電子遊戲的普遍趨勢,這種趨勢阻礙了人們理解電子遊戲的本質:各種過去媒體形式的雜亂混合體(messy hybrids)。然後我將構建一系列開始進行學術電子遊戲批評的關注點和視角。在這些部分中,首先我們會觀察到「沉浸」概念是如何模糊了作為文化形式的電子遊戲的批判性分析的,因為它導致了形式和內容的分離,就像蘇珊·桑塔格(Susan Sontag, 1964)在半個世紀前所徹底廢除的那樣。我認為,電子遊戲評論者必須避免沉浸的概念,才能理解電子遊戲遊玩是如何跨越不同世界的運作。

在這裡,我將電子遊戲「文本」定位為電子遊戲評論者所需關注的焦點,它並非純粹的符號學的,轉瞬即逝的構造,而是一個跨越現實世界和虛擬世界的控制論迴路,且不可以被簡化為這兩者中的任何一部分。在此,我認為,電子遊戲文本必須首先被理解為玩家的一種具身性樂趣(embodied pleasure),而玩家的「身體」在遊玩過程中通過電子遊戲硬件穿越現實和虛擬的世界中,就像 Lister (2009) 等人所指出的那樣,以一種真正的賽博格式(cyborgian)的方式 (p. 306)。

在我的結論中,我將闡述為什麼轉向對具體電子遊戲進行細緻而批判性的分析是不可避免的,並且隨著與電子遊戲有著更多日常關聯的年輕一代理論研究者開始提出和發表研究,這一趨勢已開始出現。在這些學者成長的時代,玩電子遊戲就像看電影或聽流行音樂一樣平常;他們不需要一種無所不包的形式化的方法來理解什麼是電子遊戲,但他們需要批判性的工具去有效地利用和改變,以建立對作為一種文化形式的電子遊戲的更強大的理解。

遊戲研究的純潔性情結 The Purity Complex of Game Studies

許多有關電子遊戲的學術文獻都明確或隱含地從電子遊戲的核心中提煉出一些純潔的「遊玩」的本質,就好像我們必須擺脫之前的媒介中殘留的多餘內容,才能找到一種純粹的、過程化的、無實體的電子遊戲遊玩。因此,經常可以看到一個整潔的部分替代了電子遊戲遊玩中整個混亂的裝配。這一點在遊戲研究中敘事學/遊戲學形成階段的激烈爭論中最為明顯,當時的許多主張都是古怪而令人難忘 [1]。

然而,即使在最近幾年,我們仍然可以看到一些典型,以電子遊戲遊玩過程中的一個「中心」組件代表整個遊戲,而過場動畫、菜單和加載頁面等「非遊玩」元素卻被明顯的忽視。例如,Kirkpatrick(2013) 反覆提到「遊玩的自然傾向(natural inclination of play)」(p. 53) 明顯地「將遊戲與其他流行媒體區分開來」(p. 40)。我們有必要花些時間來強調一些這樣的例子,以證明簡化論者和形式主義者對電子遊戲遊玩過程的描述是如何令人費解的,以及這如何導向了圍繞電子遊戲形式的學術思考,以及對基於細緻分析的電子遊戲批評所提出的挑戰。

純潔性所掩蓋的 What Purity Obscures

堅持某些遊戲設計要素比其他要素更具根本性的形式主義方法,會邊緣化那些不符合某些武斷標準的電子遊戲,即使它們是有史以來最受歡迎的。例如,Juul(2005) 的經典遊戲模型優待於基於規則(rule-based)的「遊戲性」,並將虛構世界視為可選的想象 (p.141),這將受歡迎的遊戲《模擬城市》(Maxis, 1989)邊緣化,因為它缺乏一個明確的目標(Juul, 2005, p. 47;Wilson, 2007, p. 67-68)。

但即使是在最近的文獻中,關於電子遊戲存在某些獨特且根本性的東西,即,將其區別於所有其他文化形式的觀點也非常普遍。例如,Galloway(2006) 承認先前的視聽媒體對電子遊戲設計的貢獻是「再媒介化(remediation)」,但他又隨即宣稱這種再媒介化僅僅是因為「對電子遊戲純粹獨特性的恐懼」(p.11)。通過再媒介化,Galloway 引用了 Bolter和 Grusin(1999) 的概念,即「新媒體的新之處在於它們對舊媒體的獨特改造方式,以及舊媒體為應對新媒體的挑戰而自我改造的方式」(p.15)。Galloway 聲稱的「純粹獨特性」(pure uniqueness)很能說明問題,這認為電子遊戲在設計和審美樂趣上確實常與電影和音樂等其他媒體重疊,但它不該如此。他明確表示了許多關於電子遊戲的學術研究中隱含的想法:電子遊戲是特殊/例外的(exceptional),我們目前所擁有的電子遊戲,因為與「舊」媒體的關聯而受到阻礙。

對 Galloway 來說,這種純潔性體現在電子遊戲中「行為」(action)的中心地位:玩家做著某些事情(The player does something)。正是這種純粹動作的相似概念讓 Galloway 在電子遊戲中區分遊玩和非遊玩行為 (2006, p. 8-19; see also Newman, 2002); 這也讓 Atkins(2006) 等人提出了一些奇異主張,即遊戲可以「在保留玩法的同時剝奪圖像」(p. 132-33);以及 Kirkpatrick(2013) 同樣奇怪且具有破壞性的論斷「遊戲性(gameness)的測試是減法:去掉其他功能,你仍然擁有一款遊戲」(p.42)。

的確,行為和表現的二分法可能是形式主義關於電子遊戲是什麼的爭論中,最具爭議的問題。Eskelinen(2001)和許多遊戲學者都認為電子遊戲「對非數字遊戲的再媒介化」比他所認為的微不足道的視聽表現形式更重要。Aarseth(2004) 和 Newman(2002) 同樣對視聽設計的重要性不屑一顧,在不同的時期,他們都聲稱《古墓奇兵》(Tomb Raider)中的 Lara Croft 長什麼樣並不重要,重要的是她能做什麼。也許最能說明問題的是Juul(2005) 的論斷,因為《雷神之錘3》(Quake III)的早期玩家為了獲得更好的幀率而降低了圖像質量,所以遊戲規則比那些虛構的內容更重要(p.139),將符號表現簡化為紋理分辨率的質量。所有這些主張都認為,電子遊戲的核心是遊戲(games),應該重視於遊玩的行為(playful action),而非「被動的」並且可被替換的視聽表現的參與。所有這些主張都是一種學術破壞行為,它們試圖拋棄對於電子遊戲任何我們無法立即理解的特殊要素,直到我們的研究對象再現為一種我們已經擁有框架的形式:非數字遊戲(non-digital games)。

然而,Swalwell 和 Wilson(2008) 在對遊戲學的形式主義傾向進行合理而嚴厲的攻擊時,強調了一些顯而易見的事情:電子遊戲並不「僅僅是遊戲」(just games)(p.2)。切斷電子遊戲與其他媒體的聯繫「是事與願違的,因為它讓我們無法看到電影、電視、音樂、視覺藝術和前數字遊戲的豐富共性和連續性」(Swalwell and Wilson, 2008, p. 4)。電子遊戲遊玩的示能(affordance)和限制,即玩家能或不能「做」什麼,只在與遊戲的以視聽的方式構建虛構世界相關聯時才有意義,所以電子遊戲採用其他視聽媒體的表現策略也就不足為奇了。Galloway 所認為的再媒介化是一種症狀(symptom),而非一種新媒介闡明自身的必要過程(Bolter and Grusin, 1999, p. 9)。針對 Juul(2005) 關於遊戲規則比其「想象的」虛構內容更「具根本性」的說法(p.121),Wilson(2007) 指出:

關於Juul的主張,即規則可以獨立於電子遊戲虛擬世界的虛擬性的投射而運行,我們可以合理地猜想這樣的體驗會是什麼樣子。如果缺少了圖像和聲音,《吃豆人》的規則還能適用於任何事物,或有任何意義嗎?如果這些規則獨立運作,那會是什麼樣子?這個問題很難以表述,因為它似乎毫無意義。(p.211)

一個電子遊戲的機制和視聽是共生關係(symbiotic),是電子遊戲遊玩中獨異且無法簡化的部分。Newman和 Aarseth 等人聲稱,《古墓奇兵》中 Lara Croft 作為人類女性的描述不如「她的身體允許玩家做什麼」來得重要,這忽略了一個事實,即玩家只會將「走」、「跑」,「跳」作為可能的選項,這正是因為 Lara Croft 是以一個能夠做出這些動作的人類的形象再現出來的。此外,將 Lara Croft 作為一個人類的再現,暗示了玩家應該跳過無底的深洞,而非掉入或漂浮在上面。Lara Croft 在視聽上以人類的形象再現的這一事實,對於玩家理解在他們所處的虛擬世界裡什麼是危險的來說,非常重要。視聽設計,這些與其他媒介的屬性明顯重疊的電子遊戲設計的元素顯然破壞了電子遊戲的純潔性,但對於玩家理解遊戲所提供的行動卻是根本性的。

這些對 Lara Croft 的批評也意味著,電子遊戲中最受歡迎之一的女性角色的性別應該被忽略。形式主義者聲稱電子遊戲形式的「純潔性」是不可避免的霸權。為了徹底性,權威性,對於「電子遊戲是什麼」的核心內容的先驗論斷只是一種排除的行為,即劃定某些作品及其體驗是無效的(invalid)。

Dovey 和 Kennedy(2006) 指出,最常被認為偏離形式主義遊戲模型的電子遊戲是那些擁有更均衡性別受眾的遊戲。「這含蓄地強化了這樣的概念:這些遊戲並不是真正的遊戲,它們的玩家也不是真正的玩家」(p. 37)。這種遊戲研究重視「純粹動作」(pure action)的遊戲,而這強烈地依賴於黑客文化的價值觀和意識形態,正如 Dovey 和 Kennedy 所深入探索的(2006,p. 63-83),這種黑客文化具有強烈的男性主義根源 (see Turkle, 2005, p. 91-130 and p. 183-218)。與此相呼應的是,Shaw(2011) 的一項調查顯示,男性電子遊戲玩家比女性或性別酷兒玩家更有可能自我認同為「玩家」(gamer)(p. 34)。

電子遊戲(以及對它們的研究)重視玩家在遊戲中扮演強大、有自主性的角色這一趨勢,源自並延續了一種理解世界的方式,而這種方式只適用於那些少數能夠自由地在這個世界中活動的特權人士。例如,Allen(2013) 指出,開放世界遊戲中「極度的活動性」(supreme motility),如《上古卷軸:天際》(Skyrim, Bethesda, 2011),「通常誇大了(順性別 cisgender 男性)在非遊戲世界的物理空間中所享受的行動自由」。「電子遊戲的純粹的獨特性」的價值被嵌入了自由行動的能力中,並且與一種人類特定的,自由的概念化是平行的,正如 Hayles(1999) 所指出的,「充其量來說,適用於那些擁有財富、權力和閒暇的人,他們將自己概念化為通過個體能動性和選擇來行使自身意志的自主性存在」(p. 286)。並非巧合的是,那些由邊緣化身份認同者所製作和反映的電子遊戲,如 Anna Anthropy 的《Dys4ia》(2012)、Merritt Kopas 的《Lim》(2012)、Mattie Brice的《Mainichi》(2012) 或 Porpentine 的《Howling Dogs》(2012),或那些准入門檻較低的遊戲,如 Facebook、智能手機或任天堂Wii遊戲機上的「休閒」遊戲,通常被遊戲文化的守舊者邊緣化為並非「真正」的遊戲 [2]。狂熱愛好者和學者希望純潔化電子遊戲的願望,使一種同質化和霸權化的文化持續,這使最具特權的生產者和玩家享有特權,而將最邊緣化的人更加邊緣化。

無處不在的純潔性 A Pervasive Purity

因此,宣稱電子遊戲遊玩獨立於其他媒體的例外主義式(exceptionalist)純潔性的願望是非常有問題的。然而,考慮到電子遊戲的歷史中的文化邊緣化現象,這也完全可以理解。從遊戲學家的熱情到和他們同時代人較溫和的假設,遊戲學者們一直在被迫證明為何電子遊戲是一個值得研究(和資金!)的對象。為了獲取持懷疑態度的大學院系的關注,專注於電子遊戲與其他媒體的區別,同時否認它們的相似性是一種必要的做法。

無論如何,遺留下問題是一個普遍的概念:電子遊戲因其交互性而不同(different):玩家在遊戲中的積極角色可能會讓傳統的分析模式變得毫無用處。然而,各種現象學家和文化理論家 (Hayles, 2004; Sobchack, 2004; McCloud, 1993) 已表明,每種媒介都需要受眾積極的身體式參與——一本書需要讀者願意按正確的順序翻頁,就像電子遊戲需要玩家在正確的時間按下按鈕一樣。

在《Cybertext》中,Aarseth(1997) 警告人們不要基於「交互性」或「動作」的概念來為電子遊戲確立特殊地位——諷刺的是,想想《Cybertext》對於仍在動搖遊戲研究的遊戲學者來說是多麼重要。他指出,「交互的」是一個模稜兩可的詞,它「意味著計算機屏幕、用戶自由和個性化媒體的各種模糊的概念,但卻沒有任何含義……宣稱一個系統是交互的,就是賦予它一種神奇的力量」(p48)。「交互性」並不能幫助我們更深入地理解電子遊戲作為文化人工製品的運作,而是先發制人地阻止了任何試圖從文化上理解它們的嘗試。

Gillespie(2012) 觀察到這是一個更大趨勢的一部分,他指出數字媒體明顯模糊了「消費者」和「生產者」的角色,在很大程度上削弱了評論者的角色,而有利於用戶的積極參與(和免費勞動)。然而,Gillespie 擔心「參與的比喻,當作為目的提出時,並不能糾正評論影響力的降低,因為它轉移了對分析的實際內容的注意力」(p.58) ,加粗為添加)。這種避免分析電子遊戲的「實際內容(actual content)」(這一術語需要在下文進行查看)的做法,可以在傳統遊戲研究對,分析性的細讀遊戲的敵意中被看到。

例如,在 Murray 的著作《全息甲板上的哈姆雷特》(Hamlet on the Holodeck, 1997)中,她將流行遊戲《俄羅斯方塊》(Tetris, Pajitnov, 1984)「解讀」為「90年代美國人超負荷生活的完美寫照」,以演示如何將玩家與遊戲的有意義關聯參與能被解讀為對經驗的詮釋(Murray, 1997, p. 143-144)。對於 Murray 來說,《俄羅斯方塊》圖形的視聽再現,是被快速而整齊地組織起來的,保持遊戲進行的機制要求與她自己按下按鈕的身體動作,以及與遊戲的視覺和聲音相關的這些逐漸忙亂動作的具身感知結合在一起。在遊戲學/敘事學的辯論中,Murray 的解讀招致了許多遊戲學者的敵意。最臭名昭著的是 Eskelinen (2001) 直言不諱地聲稱:

Murray 並沒有研究實際遊戲,而是嘗試著去闡釋其假想的內容,或者說,將她自己最喜歡的內容投射到遊戲中;因此我們無法瞭解使《俄羅斯方塊》成為一個遊戲的任何事情。為這種闡釋性暴力的解釋似乎也同樣可怕:不惜任何代價尋找或編造故事的決心,就好像遊戲不能是遊戲,因為如果它們是遊戲,它們顯然就完全無法被研究 (Eskelinen, 2001)。

雖然 Eskelinen 的言論顯然言過其實,而且在歷史上因為其粗鄙而視作特殊,但它們仍然代表著遊戲研究中對遊戲主觀批判分析存在的廣泛懷疑,因為其並不能幫助帶來對遊戲更形式化的,更普遍的理解。如果 Murray 對《俄羅斯方塊》的批判性解讀不能告訴我們「任何使《俄羅斯方塊》成為一款遊戲的特徵」,那麼它對我們來說顯然就毫無意義,這就好像唯一值得閱讀的影評,是隻告訴我們什麼形式元素讓《教父》成為一部電影的一樣。[3]

純潔性和電子遊戲批評 Purity and Videogame Criticism

如果學術電子遊戲批評者的目標是理解玩家如何參與電子遊戲以產生意義和樂趣,那麼當所有這些元素都與玩家混雜在一起,併產生有意義的現象時,聲稱電子遊戲的不同元素和功能是電子遊戲「遊玩」(playing)的更中心或更不中心都毫無意義。當Galloway (2006) 暗示玩家在《莎木》(Shenmue, Sega AM2, 1999)中讓可玩的角色靜止不動,讓虛擬的白天變成虛擬的夜晚時,「沒有任何遊戲玩法實際上發生」(no gameplay is actually happening),他其實是在暗示玩家只有在按下按鈕時才會遊玩地(playfully)參與到遊戲之中。當他說電子遊戲不是建立在「觀看和閱讀上,而是通過行動激發(instigation)物質變化上時」(Galloway, 2006, p. 4),這種行為的特權(和簡化)更加明顯。當然,行為確實是電子遊戲遊玩的核心,但這種說法既忘記了任何行為都必須由身體執行,又假設觀看和閱讀本身不是身體行為。當玩家沒有按下按鍵時,他們並不是停止玩電子遊戲,而是通過感官將身體積極地參與到遊戲玩法中。為了解釋電子遊戲遊玩的樂趣,電子遊戲評論者必須著眼於玩家與遊戲之間更廣泛的參與關聯,而不是狹隘、純粹化的行為的定義。

可以肯定的是,遊戲學/敘事學的地盤之爭早已結束,但是,尋找純粹的、本質的「遊戲性」的願望始終是遊戲研究的一個趨勢。Golding (2013) 在他的遊戲研究中觀察到這一點,遊戲研究仍然將「配置(configuration)」視為電子遊戲的核心:

它把電子遊戲轉變為了像一個專有名詞一樣的「電子遊戲」(The Videogame),提供了一種,在有限數量的、穩定、可孤立的和相互聯繫的目的基礎上,構思和構建媒介的方式。從上面看,通過配置,我們遇到了作為一個概念的電子遊戲。(Golding, 2013, p. 30)

然而,就像 Donna Haraway(1991)更願意被理解為一個混合生成的賽博格(hybridised cyborg)而不是一個純粹的女神一樣,電子遊戲的獨特之處並不是形式的純潔,而是形式的雜交(bastardisation)。遊戲學家將電子遊戲視為遊戲的再媒介化是正確的,但他們邊緣化電子遊戲對視聽媒體(如電影、戲劇、文學和音樂)的再媒介化則是錯誤的。

將行為、規則、視聽、敘事或視覺世界或有助於玩家參與聯繫的任何單一要素置於優先地位,而不是去追蹤所有元素的匯聚在一起的方式,將會積極地破壞電子遊戲批評,並模糊電子遊戲和玩家之間所發生的完整故事。如果為了尋找電子遊戲遊玩的純粹的,形式主義的概念,而邊緣化了如過場動畫,視聽設計,條目菜單,微處理器,音樂和角色這些核心要素,就等於忽視了所有這些所作出的重要貢獻,以及在具體遊戲實例中被具身的、感知的玩家所闡釋的不同方式。

電子遊戲遊玩的現象中出現的每一個有形的、技術的和虛擬的部分,都對這種現象的獨特和混合的形態做出了貢獻。如果學術電子遊戲評論者想要理解特定電子遊戲所提供的樂趣和意義,他們就必須避免遊戲學術研究中普遍存在的簡化或純化的誘惑。相反地,他們必須抓住電子遊戲遊玩中的混亂,雜交的裝配(messy, hybrid assemblage)作為他們的分析對象,以解釋電子遊戲的遊玩如何跨世界和跨身體運行。

跨越世界的遊玩:反沉浸 Playing Across Worlds: Against Immersion

在2003年一篇關於日本角色扮演遊戲《地球冒險2》(Mother 2, Ape and HAL Laboratory, 1994; released as Earthbound in the West)的文章中,電子遊戲評論家、記者和開發者蒂姆·羅傑斯(Tim Rogers)綜合了描述性分析和開發者訪談,在更廣泛理解日本遊戲設計和美學的背景下分析了《地球冒險2》。羅傑斯並沒有泛泛地談論遊戲,而是聚焦於遊戲遊玩中特定時刻而發表他的洞見。羅傑斯所關注的一個時刻,便是玩家能夠在 Onett 鎮花1萬美元購買的房子。然而,正如羅傑斯所指出的,玩家在第一次遇到這所房子時不太可能獲得這種錢。相反地:

有一種最常被稱之為「玩家」的遊玩者,他們需要購買這個房子。一旦這個玩家有足夠的錢買房子,他就會回到Onett。你無法在遊戲結束階段買下房子,即使此時你無疑在銀行有超過1萬美元的存款,因為房地產經紀人走了,門也鎖上了。你也不能在某個關鍵點過後再購買房子,因為一旦終局遊戲開始,Onett 就會被外星人入侵,並陷入永恆的黑暗中,直到你殺死了外星人。如果你想買房子,你必須在遊戲的某個合理的早期階段回來。當你買了房子,房地產經紀人收了你的錢,離開了正門。他跑出了屏幕。然後你就可以自由進入房子了。當你走進去,你會發現這是一間破舊的棚屋,地板和牆壁都是木製的。幾塊板子不見了。通過其像素點的力量,遊戲向你展示了地板中間的床墊有幾個彈簧從織物中彈出。而房子的後牆——可以說是第三堵牆——不見了,我們可以看到遠處的湖。第四堵牆早已消失——我們,玩家,通過這堵牆,看到我們的英雄站在這個破敗的棚屋裡。我們現在看到的是一棟,從本質上來說,有兩面牆的房子。這可以被理解為《地球冒險2》的製作人糸井重裡(Shigesato Itoi)是如何將電子遊戲作為一種媒介看待的——它是隻有兩堵牆的房子。(Rogers, 2003)

在這段摘錄中,羅傑斯並未將遊戲的技術、機制、故事或世界進行區分,而是將它們以豐富的描述同時串聯在一起,就像《地球冒險2》的玩家所體驗的那樣。羅傑斯將玩家在在真實勞動中的投入整合在一起,以獲得購買房子所需的虛擬貨幣;「像素塊的力量」將房子描繪得破敗不堪;那堵缺失的牆讓玩家可以通過電視屏幕來觀看世界,從而洞察遊戲的價值和創造者的意圖。通過將技術,機制,表現以及玩家有形身體所承受的壓力拉到一塊,去描述電子遊戲遊玩的具身的和局部的現象,羅傑斯能夠繼續對糸井重裡的藝術實踐作出更廣泛的觀察。與小島秀夫的的《合金裝備》系列一樣,羅傑斯觀察了《地球冒險2》如何吸引人們的注意,以及如何利用了大多數電子遊戲通常試圖呈現為不可見的形式屬性。

雖然羅傑斯並沒有進一步闡述,但他將《地球冒險2》擴展為一種隱喻,即電子遊戲是一種有兩面牆的媒介(a two-walled medium),這對於試圖避免沉浸謬誤的電子遊戲評論者來說是一種有效的方法。「沉浸感」的概念作為玩家和遊戲所追求的東西,被評論的次數和它被不加鑑別地展開的次數一樣多。它流行的用法表明,電子遊戲理想上將玩家帶到獨立於現實世界的,自主的、情境故事化的、封閉的世界中 (Ryan, 2001, p. 15)。歷史中它直接出現在90年代圍繞虛擬現實(Virtual Reality, VR)技術的修辭中,並植根於各種媒體和技術,這些技術長期以來都試圖給觀眾一種在虛擬世界中的存在感,從15世紀畫家使用的阿爾伯蒂的窗口透視系統,到19世紀的全景圖(panoramas)和其他更晚近的技術,如立體鏡和3D電影(Lister et al., 2009, 115-123)。就像所有這些過去的媒體一樣,電子遊戲的沉浸感並不只是讓玩家一腳「踏入」一個等待著他們的世界。相反,它要求玩家扮演非常積極的角色。

Murray (1997) 指出,雖然大多數媒體呼籲暫停懷疑(suspension of disbelief),但像電子遊戲等致力於沉浸的文本要求玩家積極地創造信念(actively makes belief):「因為我們渴望體驗沉浸感,我們將注意力集中在包圍的世界上,我們用我們的智識來強化而非質疑體驗的真實性。」(p. 110) 就像堂吉訶德持矛衝刺向風車一樣,玩家需要封閉遊戲所留下開放的空隙,讓虛擬世界變得有意義。在像《地球冒險2》這樣的二維日式角色扮演遊戲(JRPGs)中,這是一個常見的比喻,房子的第四面牆不可見的,以便玩家能夠看到其中的角色,這與劇院場景並無不同。更準確地說,這堵牆並不存在。玩家必須積極地構建第四堵牆(actively construct the fourth wall),以獲得與世界其他部分隔絕的沉浸感。這補充了 Kirkpatrick (2009) 關於玩家如何控制手中的「像玩具般」的手柄,以及如何使用身體才能沉浸於虛擬世界的思考,即使玩家在虛擬世界中的存在依賴於手柄 (p. 130)。儘管無數電子遊戲都在努力讓玩家感受到這種沉浸感,但電子遊戲評論者必須抵制住這種誘惑,把注意力集中在,那些在這一過程中被壓制而沉默的物質要素上。

沉浸感,有效地將遊戲內容從遊戲形式中分離了出來,重新引入了「將藝術作品的感官體驗視為理所當然,並以此為基礎進行發展(1964, p.13)」的笛卡爾式的分裂(Cartesian split),這是評論家蘇珊·桑塔格在半個世紀前的兩篇文章《反對闡釋》(Against Interpretation, 1964)和《論風格》(On Style, 1965)中所闡述的內容。不加批判地使用沉浸感,過分強調對於電子遊戲「內容」直接經驗的渴望,而忽略了這一事實,即這些內容「可以說是一種託詞、目標和誘餌,它將意識代入那本質上是形式的轉化過程中」(Sontag, 1965, p. 25)。就像戲劇評論者解釋演員的表演或藝術評論家解釋描繪肖像的筆觸一樣,如果不考慮玩家對形式的、物質要素的積極參與以及想象的第四面牆的構建,電子遊戲評論者就沒有希望去理解電子遊戲文本的虛擬世界。

這種對「形式」的關注並不意味著要回到之前批評過的遊戲研究的舊形式主義,而只是為了理解,在電子遊戲遊玩的特定現象中,玩家、硬件和視聽表現是如何結合在一起(come together)來產生意義的[4]——「形式主義這個詞應該被留給那些機械地延續過時的、枯竭的美學公式的藝術作品。」桑塔格打趣道 (1965,p. 27)。電子遊戲評論者必須同時把握形式和內容,平衡電子遊戲文本的實際和虛擬成分。它們需要「一套對形式——描述性的而不是規範性的詞彙」(Sontag,1964,p.12)。

越來越多關於手機媒體(mobile media)的實踐和遊玩的文獻提供了一種方法。Ingrid Richardson(2012)、Larissa Hjorth(2010) 和 Dean Chan(2008) 等理論家發現,為移動設備設計的電子遊戲往往放棄了傳統電子遊戲設計對沉浸感的追求。相反地,它們通常是在碎片時間被遊玩,它們要求玩家同時「共同專注(co-attentively)」(Keogh, forthcoming)地關注兩個世界,它們將電子遊戲的遊玩合併(incorporate)進了日常生活中。Richardson 特別使用 Ihde(1993) 的後現象學的概念作為把握世界的混雜性(hybridity)的方法,這點對移動電子遊戲玩家來說很明顯,但在傳統電子遊戲遊玩中卻沒有被體現出來。

後現象學探索的不是人類主體如何通過技術改變他們的世界,而是人類、人類世界和技術如何成為了讀彼此必不可少且起作用的部分。它要求對技術式的具身實踐進行研究 (Ihde, 2009,p. 30),並承認「技術轉變了我們對世界的經驗,以及我們對世界的知覺和闡釋,而我們反過來也在這個過程中被改造」(Ihde, 2009,p. 44)。同樣地,Richardson 也指出手機遊戲需要特定的身體圖式(corporeal schema),一種被定義為「一個內在和身體對樸素物理學的理解,對自己身體本體感受能力的意識,對物理環境的空間安排的理解,以及對他人的複雜意識」(2009,p, 220)。對於 Richardson 來說,後現象學「反駁了非具身化(disembodiment)是使用互聯網或手機的條件這一概念」(2009,p. 218),並指出基於定位的遊戲尤其「致力於無縫地結合現實世界和虛擬世界的身體圖式,它們在運行中積極地進行協商,有效地創造了一種遊戲和現實生活之間界限崩潰的混合模式(hybrid mode of being where the boundary between game and real life collapses)」(2012, p. 143,加粗為補充)。

一種對於電子遊戲遊玩的後現象學方法解釋了電子遊戲遊玩時疊加的世界在起作用。它使批評家能夠解釋 Psycho Mantis 在《合金裝備》中明確表現的內容,把 Solid Snake 和我摺疊成他講話僅有的接收者,以及《地球冒險2》在這兩面牆的房子中隱含了什麼:電子遊戲的「內容」——它們的虛擬世界和玩家在其中的存在感,是玩家與形式和物質的屬性實際參與聯結的產物。這使電子遊戲評論者能夠避免沉浸的謬誤,即將電子遊戲分析為「虛擬世界」,而非實際的、物質的、文化的和形式化的,且真實地表達某些東西的人工製品。值得注意的是,這種方法提出了一個問題,即,玩家究竟如何跨越了這些現實和虛擬世界。

跨越身體的遊戲:定位一個電子遊戲文本 Playing Across Bodies: Locating a Videogame Text

隨著電子遊戲被強調作為遊戲(as games)或虛擬世界(as virtual worlds)進行研究,人們不可避免地懷疑能否將遊戲作為文本(as texts)進行研究。早期的電子遊戲文本分析經常被批評主要專注於敘事元素,如情節和角色,並低估了玩家在其中的積極作用。早期的作品,如 Atkins 的《More Than A Game》(2003),雖然充滿了富有成效的批判性分析,但在特別專注於遊戲的虛構內容(不一定是「敘事」內容)之前,將玩家在遊戲中「做」什麼的討論限制在每個章節開頭的總結段落中。然而,為了在把握電子遊戲獨特之處的同時承認它們與其他媒體的聯繫,我們需要一個概念,這個概念將電子遊戲文本視為符號學、行為和系統的混合體——一個能夠解釋玩家對物質形式的積極和具身的參與,以及玩家在虛擬世界中,作為必要文本組件的存在(presence)。

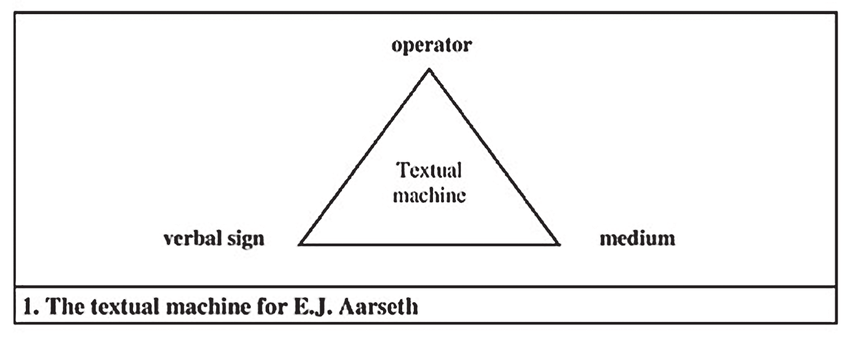

Aarseth (1997) 對文本「遍歷性的(ergodic)」的關注仍然在這一領域做出最重要的貢獻。儘管在過去的幾年裡,「遍歷性」被簡化為「交互(interactive)」的同義詞,但 Aarseth 注意到,所有文本都存在於媒介、符號和運算符之間的機器式關係中(1997,p. 21)。這是符合關於「文本是什麼」的傳統理解的,如 Barthes (1977) 觀察到的「文本的隱喻就是網絡(network)的隱喻」(p . 161),以及「文本要求人們試圖消除(或至少減少)寫作和閱讀之間的距離,但絕不是通過加強讀者對作品的投射,而是通過將他們加入某個單一的意指實踐(but by joining them in a single signifying practice)」(p . 162,加粗為添加)。

如果所有文本都混合了媒介、符號和操作符,那麼那些被 Aarseth 視為「遍歷性」的文本——比如電子遊戲和超文本小說——就是那些假定「媒介的複雜錯綜之處是文學交流不可或缺的一部分」的文本(Aarseth,1997,p, 1)。換句話說,如果一篇文本將讀者對物質形態的主動配置作為文本體驗的一部分,那麼它最好被認為是遍歷性的。電子遊戲文本的最好以這種方式被理解:它存在於玩家對電子遊戲的物質形式(手柄控制器、屏幕、振動馬達等)、和視聽符號(角色、投射世界、音樂、菜單等)的本體感知意識(proprioceptive awareness),以及這三者之間的各種相互的關係的聚集中。分析電子遊戲文本,就是去分析整個文本網絡(textual network)。

事實上,最富有成效的電子遊戲文本分析的批評框架依賴於將遊戲遊玩的概念作為一個控制論迴路(cybernetic circuit, see Jayemanne, 2005; Giddings and Kennedy, 2008; Dovey and Kennedy, 2006, p. 84-103)。這種框架建立在控制論、行動者網絡和賽博格理論家如格雷戈裡·貝特森(Gregory Bateson, 1972)、布魯諾·拉圖爾(Bruno Latour, 1991)和唐娜·哈拉維(Donna Haraway, 1991)等人的工作之上,建設性地跨越了社會和技術決定論之間的邊界,玩家和電子遊戲都被視為對於各自具有某種中介作用,某種能動性。它強調,掌握電子遊戲而經常享有特權的樂趣,只是與(with)電子遊戲一同參與的更廣泛,且更適用的樂趣的一個子集。Giddings 和 Kennedy(2008) 指出,在電子遊戲遊玩中,人類和非人類都是遊玩的對象 (p. 21),並繼續指出:

在電子遊戲遊玩中,主動性和被動性並不是對立的,而是迴路中的變動起伏(fluctuations),因此需要一種新的概念性語言來處理非人類能動性的操作,以及人類缺乏能動性、被控制、被利用的樂趣。(Giddings & Kennedy, 2008, p.30)

類似地,在其他地方,Giddings(2007) 指出,「玩數字遊戲就是把自己接入一個控制論迴路中」(第1頁)。因此,在這樣的模型中,意向性和能動性不能被追溯到無論是遊戲本身或玩家本身(Giddings, 2007,第5頁)。相反,玩家和遊戲都共享一個活躍的能動性(active agency),以這種方式,他們各自承擔、變換和調解對方的行為,而在電子遊戲遊玩中真正活躍的行動者,實際上是玩家和遊戲的混合體。因此,分析作為玩家-遊戲(player-and-game)的文本不再是將玩家與電子遊戲區分開來,而是將它們作為電子遊戲文本的組成部分(as a component of the videogame text)。這樣的說法並不是要抹黑圍繞電子遊戲玩家和在線玩家文化而出現的大量卓有成效的數字民族誌文獻(參見 Taylor, 2006; Taylor,2012; Hjorth and Richardson, 2010; Pearce, 2011; Carter and Gibbs, 2013),而是說,當研究的重點是電子遊戲作品的文本分析時,那麼玩家和遊戲就必須被視為一個單一的、不可分的整體。

Hayles 指出,與上文討論的沉浸謬誤相呼應的是,設想人類主體「作為具有明確邊界的有自主的自我,人機界面只能被解析為現實生活堅實一面和虛擬現實幻覺的另一面之間的分界」(1999,p. 290)。因此,儘管電子遊戲遊玩的概念作為一組具身的樂趣(Kennedy, 2007, p. 127) 是電子遊戲評論者的核心,但玩家不能被理解為自主和獨立於遊戲,而是被重新分配到信息、行動者和物質的網絡中。

上述《合金裝備》的軼事和羅傑斯關於《地球冒險2》的文章都證明了玩家能夠輕鬆地在世界和身體之間來回轉移注意力。在電子遊戲的遊玩過程中,玩傢俱身化為一個混合生成的身體(hybridised body),將肉體、硬件、虛擬物體和存在融入到其身體圖式中。雖然帶有「行動」和「自主性」價值觀的純潔性情節的遊戲研究可以通過黑客身份和自由人類主體的概念進行追溯,但電子遊戲文本的混合性需要一個將玩家作為後人類(posthuman)理解、一個主體分佈和湧現的賽博格身份(Hayles, 1999, p. 290)。承認身體和身份(identity,也有同一性,認同的意思)的流動性就是去理解虛擬世界,就像人類的能力一樣,不會被人工拼接(splice)破壞,而是依賴於此(Hayles, 1999, p.290)。當 Psycho Mantis 使用第二人稱說「你並沒有經常保存遊戲」時,他並不是在與玩家我,或角色 Solid Snake 交談,而是在與這個賽博格,即我們這兩個跨越身體和世界結合在一起的完形身份交談 [5]。

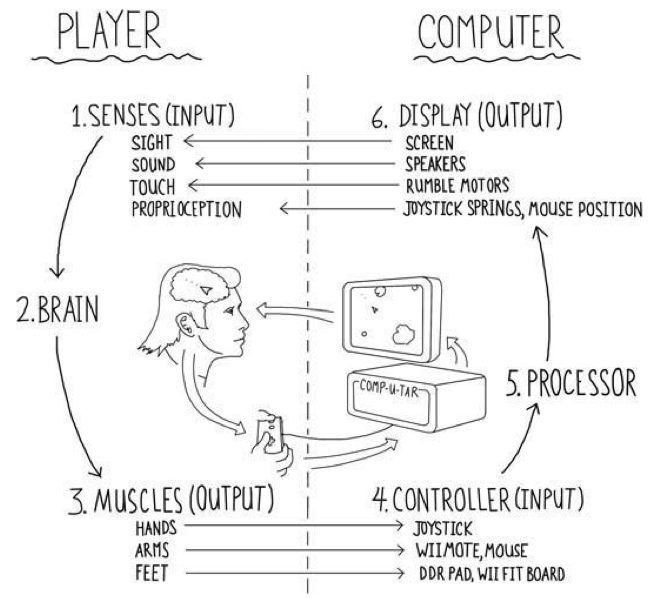

這在開發者 Steve Swink 的著作《遊戲感》(Game Feel, 2009)中得到了最簡潔的闡述,他在書中提出了一個初步概念,以理解玩電子遊戲時身體是怎樣「感覺」的。Swink 關心的是去理解,當我們說電子遊戲感覺「手感不舒服」(tight),或動作遊戲中的突擊步槍感覺「帶感」(meaty),或駕駛遊戲中的汽車感覺「沉重」(heavy)時的含義。雖然 Swink 主要是為開發者撰寫內容,並沒有將他的模型稱為控制論或現象學,但其對本體感覺和運動感覺(kinaesthesia)的關注體現了玩家和遊戲之間的迴路,其中輸入和輸出由兩者共同完成,而行動由兩者共同發起,而非其中之一(Swink, 2009, p. 36)。電子遊戲通過屏幕、揚聲器和震動馬達輸出的內容是通過玩家的身體感官(視覺、聽覺和觸覺)接收的;這些感官向大腦發送信息,進而決定從玩家的肌肉向遊戲硬件的輸入設備輸出。遊戲,再一次地接受這些輸入,並相應地改變遊戲的視聽效果。

在這個模型中,它深受梅洛龐蒂(Merleau-Ponty, 1945)在《知覺現象學》(Phenomenology of Perception,p. 266)中對於運動感覺的研究的影響,玩家的身體圖式被有機的、技術性的、再現的行動者和物質組成的迴路捕捉住,玩家感知遊戲遊玩的身體則被重新分佈在迴路中。電子遊戲的遊玩時某個單一時刻的「感覺」,就像是身體密切結合中所捕捉到的具身的樂趣。在駕駛遊戲中,汽車在屏幕上的表現、揚聲器、玩家拇指下的搖桿的阻力以及玩家對汽車應該如何行動的看法,是這些讓人覺得汽車開起來「沉重」。因此,對電子遊戲遊玩的控制論式的理解,並不是讓玩家的身體回到現實世界中,而專注於一個孤立的虛擬世界中的事件,而是要專注於將物質上不同的身體融合成一個單一的、賽博格的身體,而玩家正是通過這個身體在感知遊戲。電子遊戲評論者必須從這種分散的、賽博格的、具身的角度來理解電子遊戲文本。

圖1:Swink 的交互性模型 Swink’s Model of Interactivity

確實存在一種電子遊戲評論者能夠進行分析的電子遊戲文本;「交互性」並不能讓電子遊戲無效於文本分析,因為所有文本都需要某些與形式的身體互動。然而,重點在於,這種文本既不屬於虛擬世界也不屬於現實世界,而是屬於在玩家身體、電子遊戲硬件、視聽和觸覺表現之間的控制論漲落與起伏。正是這種玩家與電子遊戲產生現象學的參與聯結的迴路中,評論者奠基了其分析。電子遊戲評論者必須將玩家-遊戲(player-and-game)作為研究對象,當作一個文本機器。這與 Wilson(2000) 所呼籲的電子遊戲的混合美學相呼應,即「將超越屏幕,考慮遊戲在多重網絡中的參與,從而考慮其樂趣和可能性,避免關於道德和控制的話語。」

Atkins 和Kryzwinska (2007) 指出,當玩家意識不到電子遊戲的遊玩中的非虛擬組成部分,而是在虛擬世界中感受一種「沉浸」(Kirkpatrick, 2009, p.135)時,評論者必須「從想象的的潛在漩渦中退後一步,仔細觀察單個遊戲所代表的內容,以及它如何與之前出現的其他遊戲(包括數字和非數字遊戲)相聯繫,它如何傳達其自身的含義,它如何作為遊玩的事件運行,以及其參與聯結如何通過遊玩而而產生樂趣」(p. 2)。

這種分析要求評論者抓住多樣的世界和身體以及它們之間的張力:玩家、角色、真實的硬件,虛擬世界。由於電子遊戲文本位於迴路中,電子遊戲評論者所面臨的挑戰是專注於在現實世界和虛擬世界之間的來回流動——將形式和內容平鋪到電子遊戲文本中,就像將形式和內容的平鋪(flattening)被遊玩一樣。通過從特定電子遊戲的世界和身體的遊玩體驗出發,學術電子遊戲批評可以開始理解電子遊戲是什麼,而不被它應該是什麼所分心。

結論 Conclusion

最初的《超級馬里奧兄弟》(Super Mario Bros. Nintendo)發行於29年前的1985年。在學術深造中湧現的下一代西方文化理論研究者中,有許多人成長於這樣一個世界:在家裡玩電子遊戲就像看電視或閱讀文學作品一樣平常。對於這些年輕的理論研究者(包括我自己)來說,電子遊戲並不是我們必須理解的新事物,而是像電視節目或流行歌曲一樣無處不在的文化人工製品,並不會更多或更少值得評論家關注。對於下一代文化理論研究者來說,電子遊戲的獨特性或重要性無需爭論,對於那些一生都在接觸無數電子遊戲的形式的批評者來說,對形式化定義的狹隘討論顯得毫無建設性且毫無必要。相反地,這些理論家將不太關心把「電子遊戲」作為一個概念進行討論,而更多地是會建立在對個別的電子遊戲作品本身的價值以及它們在更廣泛的文化背景語境的鑑賞與評價中。

我們很有必要花些時間去承認,這種關於電子遊戲的文化討論已通過專業電子遊戲評論者和記者,在各種交叉線上社區以及Abraham (2013) 所觀察到的「批判性的電子遊戲博客圈」(the critical videogame blogosphere)中,以一種特殊的方式出現在學院的圍牆之外。商業機構發佈的文章,如 Tom Bissell (2011) 對《L.A. Noire》故事敘述的深入研究,Jim Rossignol (2012) 對《ARMA II mod DayZ》的日記式探索,Kirk Hamilton 和 Leigh Alexander(2011)關於《最終幻想7》的系列信件。同樣重要的是發表在個人或集體博客上的文章,如 Liz Ryerson 對 Michael Brough 的許多不同類型遊戲的研究;Cameron Kunzelman (2013) 認為 Jason Rohrer 的《The Castle Doctrine》關注的是「白人男性暴力行為的合法性」;以及上文所提到的 Samantha Allen (2013) 在開放世界和酷兒遊戲中對移動的比較。

此外,可以肯定的是,關於如何書寫或理解電子遊戲的宣言並不少,如 Kieren Gillen (2005) 的「The New Games Journalism」;開發者 Clint Hocking(2007) 創造的「故事敘述與遊戲玩法敘述之間的衝突(ludonarrative dissonance)」;Aevee Bee(2013) 對電子遊戲「cutie aesthetics」的促進;或是 Sam Crisp 和 Marigold Bartlett (2013) 的論戰「How to Destroy Everything」。這些批評性的場景都是在一些網站上形成的,如 Critical Distance,該網站每週都會策劃展示出一份電子遊戲批評的列表,且隨著如 Five Out of Ten 和 Memory enough 這類數字期刊的出現而越來越受到幫助。

這絕不是過去十年裡出現的電子遊戲批評形式或討論的詳盡列表,而只是表明,已經存在著大量令人興奮的關於電子遊戲作為一種文化和藝術形式的論述,而學術電子遊戲評論者卻因自己的問題而忽視了這一點。

值得注意的是,這些新生的電子遊戲批評的話語與遊戲研究有明顯的重疊,即使不容易被觀察到。大量的電子遊戲評論者和博主也是畢業生,他們將人文學科的教育應用到伴隨他們一起成長的電子遊戲文本之中。同時,遊戲研究正在緩慢而穩定地承認,那些主要由開發者撰寫,並且為開發者所撰寫的書對於理解電子遊戲美學的重大意義。上文提到的 Swink 的《遊戲感》(Game Feel,2009)比遊戲研究目前對具身理論的發現早了幾年,而 Anthropy 的(2012)《Rise of the Videogame Zinestesr》則因為「摒棄了將編碼作為遊戲生產中心的古老的本質主義」(McCrea, 2012, p.7)而讓人側目。遊戲研究對電子遊戲作為「遊戲」和「玩」的純潔形式的固守,在這種在越來越多的形式中擴散和變異的媒介的面前變得站不住腳。

正如線上電子遊戲評論者和那些將電子遊戲視作電子遊戲來研究的學者所表明的那樣,理解電子遊戲需要基於它們自身的方面進行評價,既不能完全被其他視聽文本或其他遊戲形式的價值所同化,也不能完全脫離這些形式的價值。電子遊戲本身就是一種文化形式,一種並不比其他流行媒介有更多或更少的意義或值得更多或更少批判性關注的文化形式。他們需要自己的批評:一種不混為一談,也不純潔化的批評。

本文為這樣一種電子遊戲批評的學術話語奠定了基礎,提出了一個致力於自下而上、描述性分析的批判性工具集,密切關注玩家的身體、電子遊戲的技術硬件和視聽表現之間的核心關係。它論證了「交互」和「沉浸」是並未使電子遊戲不受批判性分析的影響,而確實通過它們不加批判的吸收而阻礙了批判性分析。這篇文章呼籲,超越簡化性概念,如「交互」和「沉浸」的方法,來解釋電子遊戲遊玩的跨世界和跨身體的的現象學經驗。它與遊戲研究中受行業影響的,將美學與技術創新混為一談的升級文化(upgrade culture)的路線保持距離,堅持認為每一個電子遊戲都要分別根據其自身的方面,而不是根據其是否遵守預先設定的公式來進行評價。遊戲研究和文化研究仍然缺乏正確欣賞個別的電子遊戲作品的詞彙。通過密切關注具體的電子遊戲的遊玩過程,以及通過賽博格身體的電子遊戲遊玩中的現象學樂趣,學術性電子遊戲批評將有助於圍繞電子遊戲的形式產生這個媒介應得的,更豐富、更細微的文獻研究。

致謝 Acknowledgements

感謝 Dan Golding、Dale Leorke、Darshana Jayemanne、Ben Abraham、Helen Berents博士和 Benjamin Nicoll 對本文早期草稿的寶貴反饋。

尾註 Endnotes

- 關於這場辯論的全面總結,見 Wilson’s (2007) Gameplay and the Aesthetics of Intimacy,特別是 "Chapter Three: Narrative, Fictional Worlds, and Visualised Imperatives "(p.185-295)。

- 關於酷兒遊戲和開發者的邊緣化,見 Kopas(2012)、Anthropy(2013)和 Street(2013)。關於休閒遊戲的女性化,見 Juul (2010, p. 9) 和 Taylor (2012, p. 119)。

- 當然,這並不是說 Murray 的解讀,或任何解讀,都是高於批評的。例如,Murray 對 Tetris 的解讀沒有注意到,該遊戲不是美國的,而是最初在蘇聯創造的。

- 近年來,被稱為「遊戲研究的物質轉向」(material turn of game studies, Apperley和Jayemanne,2012)的各種學者將他們的注意力完全集中在遊戲的物質和形式方面,例如 Montfort 和 Bogost(2009)的「平臺研究」(platform studies)概念,或者Dyer-Witheford 和 de Peuter(2009)對電子遊戲通過全球化、剝削和軍國主義的實際影響的激進政治批評。

- 有趣的是,在電子遊戲和圍繞電子遊戲的話語中(尤其是在超文本遊戲和文學中),第二人稱指稱的常見的使用明確地通過玩家-角色的文本引起了對玩家-遊戲混合體的關注。「你」按下A鍵,「你」跳起來,「你」知道將發生什麼,因為「你」以前玩過這個遊戲。見 Walker(2001)和 Keogh(2012)關於這一現象的進一步討論。

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

遊戲研究 - 研究

Ian Bogost 電子遊戲是一團亂 Videogames are a Mess (2009)

Ian Bogost 獲勝不是全部 Winning Isn’t Everything (2014)

Gregory Bateson 「自我」的控制論:酗酒的理論 (1971)

Brendan Keogh 遊戲學校也是藝術學校?當沒有工作崗位時如何教授遊戲開發 (2019)

感謝

支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間

(PS:落日間免費電子書寫作計劃內測已開始,歡迎支持!)

參考 References

Aarseth, E. (1997). Cybertext: Perspectives on ergodic literature. London: John Hopkins University Press.

Aaseth, E. (2004). Genre trouble: Narrativism and the art of simulation. In N. Wardrip-Fruin & P. Harrigan (Eds.), First person: New media as story, performance, and game (pp. 45-55). Cambridge, MIT Press.

Abraham, B. (2013). More fun writing than playing: The critical videogame blogosphere as emerging approach to knowledge creation. In N. Webber and D. Riha (Eds.), Exploring videogames: Culture, design and identity (pp. 143-153). Oxford: Inter-Disciplinary Press

Allen, S. (2013, February). TransMovement: Freedom and constraint in queer and open world games. The Border House. Retrieved from http://borderhouseblog.com/?p=10113

Anthropy, A (2013, August). well played. Auntie Pixelante. Retrieved from http://auntiepixelante.com/?p=2159

Anthropy, A. (2012, March). Dys4ia. Browser: Newgrounds.

Anthropy, A. (2012). Rise of the videogame zinesters: How freaks, normals, amateurs, artists, dreamers, dropouts, queers, housewives, and people like you are taking back an art form. New York: Seven Stories Press

Ape & HAL Laboratory. (1994). Mother 2. Super Nintendo: Nintendo.

Apperley, T. H., & Jayemanne, D. (2012). Game studies’ material turn. Westminister Papers in Communication and Culture, 9(1), 5–26.

Atkins, B. (2003). More than a game: The computer game as fictional form. Manchester: Manchester University Press.

Atkins, B. (2006). What are we really looking at? The future-orientation of video game play. Games and Culture, 1(2), 127–140.

Atkins, B., & Kryzwinska, T. (2007). Introduction: videogame, player, text. In B. Atkins & T. Kryzwinska (Eds.), Videogame, player, text (pp. 1–7). Manchester: Manchester University Press.

Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology. San Francisco: Chandler Publications.

Bee, A. (2013, April). Towards a cutie aesthetic. Mammon Machine. Retrieved from http://mammonmachine.com/post/47722973194/towards-a-cutie-aesthetic

Bissell, T. (2011, June). Press X for beer bottle: On L.A. Noire. Grantland. Retrieved from http://www.grantland.com/story/_/id/6625747/la-noire

Bogost, I. (2009). Videogames are a mess: My DiGRA 2009 keynote, on videogames and ontology. Ian Bogost: Videogame theory, criticism, design. Retrieved from http://www.bogost.com/writing/videogames_are_a_mess.shtml

Bolter, J. D., & Grusin, R. (1999). Remediation: Understanding new media. Cambridge: MIT Press.

Brice, M. (2012, November). Mainichi. RPG Maker: Mattie Brice.

Carroll, N. (2009). On criticism: Thinking in action. New York: Routledge.

Carter, M., and Gibbs, M. (2013). eSports in EVE Online: Skullduggery, fair play and acceptability in an unbounded competition. In Proceedings of the Foundations of Digital Games 2013 Conference (pp. 47-54).

Chan, D. (2008). Convergence, connectivity, and the case of Japanese mobile gaming. Games and Culture, 3(1), 13–25.

Core Design. (1996). Tomb Raider. Sega Saturn: Eidos Interactive.

Crisp, S, & Bartlett, M. (2013, October). How to destroy everything: Or, why video games do not exist (and how this is great for everyone). Sam Crisp. Retrieved from http://samcrisp.tumblr.com/post/62718211352/how-to-destroy-everything-or-why-video-games-do-not

Critical Distance. Retrieved from http://www.critical-distance.com/

Dovey, J., & Kennedy, H. (2006). Game cultures: Computer games as new media. Berkshire: Open University Press.

Dyer-Witheford, N., & de Peuter, G. (2009). Games of empire: Global capitalism and video games. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Eskelinen, M. (2001). The gaming situation. Game Studies, 1(1).

Five Out Of Ten. Retrieved from http://fiveoutoftenmagazine.com

Fullerton, T. (2008). Game design workshop: A playcentric approach to creating innovative games. Massachusetts: Morgan Kaufmann Publishers.

Galloway, A. R. (2006). Gaming: Essays on algorithmic culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Giddings, S. (2007). Playing with nonhumans: Digital games as technocultural form. In S. De Castell & J. Jenson (Eds.), Worlds in play: International perspectives on digital games research (pp. 115–128). New York: Peter Lang.

Giddings, S., & Kennedy, H. (2008). Little Jesuses and fuck-off robots: On aesthetics, cybernetics and not being very good at Lego Star Wars. In M. Swalwell & J. Wilson (Eds.), The pleasures of computer gaming: Essays on cultural history, theory and aesthetics (pp. 13–32). Jefferson NC: McFarland.

Gillen, K. (2005, May). The new games journalism. Kieron Gillen’s Workblog. Retrieved from http://gillen.cream.org/wordpress_html/assorted-essays/the-new-games-journalism/

Gillespie, R. (2012). The art of criticism in the age of interactive technology: Critics, participatory culture, and the avant-garde. International Journal of Communication, 6, 56–75.

Golding, D. (2013). To configure or to navigate? On textual frames. In Zach Waggoner (Ed.), Terms of play: Essays on words that matter in videogame theory (pp. 28-46). Jefferson NC: McFarland.

Hamilton, K., & Alexander, L. (2011, March). The Final Fantasy VII letters, part 1: Welcome to midgar. Paste. Retrieved from http://www.pastemagazine.com/articles/2011/03/the-final-fantasy-vii-letters-part-1-welcome-to-mi.html

Haraway, D. (1991). Simians, cyborgs and women: The reinvention of nature. New York: Routledge.

Hayles, N. K. (1999). How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. Chicago: University of Chicago Press.

Hayles, N. K. (2004). Print is flat, code is deep: The importance of media-specific analysis. Poetics Today, 25(1), 67–90.

Hjorth, L. (2010). The game of being social: Web 2.0, social media, and online games. Iowa Journal of Communication, 42(1), 73-92.

Hjorth, L., & Richardson, I. (2009). The waiting game: Complicating notions of (tele)presence and gendered distraction in casual mobile gaming. Australian Journal of Communication, 36(1), 23–35.

Hocking, C. (2007, October). Ludonarrative dissonance in Bioshock. Click Nothing. Retrieved from http://clicknothing.typepad.com/click_nothing/2007/10/ludonarrative-d.html

Ihde, D. (1993). Postphenomenology: Essays in the postmodern context. Evanston: Northwestern University Press.

Ihde, D. (2009). Postphenomenology and technoscience. New York: State University of New York Press.

Jayemanne, D. (2005). The nip and the bite. In Proceedings of DiGRA 2005 Conference. Retrieved from http://www.academia.edu/248611/The_Nip_and_the_Bite

Juul, J. (2005). Half-Real: Video games between real rules and fictional worlds. Cambridge: MIT Press. Retrieved from http://www.half-real.net

Juul, J. (2010). A casual revolution: Reinventing video games and their players. Cambridge: MIT Press.

Kennedy, H. (2007). Female Quake players and the politics of identity. In B. Atkins & T. Kryzwinska (Eds.), Videogame, player, text (pp. 120–138). Manchester: Manchester University Press.

Keogh, B. (2012, July). A sum of parts: Watching you play. Gameranx. Retrieved from http://www.gameranx.com/features/id/7972/article/a-sum-of-parts-watching-you-play/

Keogh, B. (forthcoming). Paying attention to Angry Birds: Rearticulating hybrid worlds and embodied play through casual iPhone games. In G. Goggin & L. Hjorth (Eds.), The Routledge companion to mobile media. New York: Routledge.

Kirkpatrick, G. (2013). Computer games and the social imaginary. Cambridge: Polity Press.

Kirkpatrick, G. (2009). Controller, hand, screen: Aesthetic form in the computer game. Games and Culture, 4(2), 127–43.

Konami. (1997). Castlevania: Symphony of the Night. Playstation: Konami.

Konami. (1998). Metal Gear Solid. Playstation: Konami.

Kopas, M. (2012, July). on the “non-game”. merritt kopas. Retrieved from http://mkopas.net/2012/07/on-the-non-game/

Kopas, M. (2012). Lim. Browser: Merritt Kopas.

Kunzelman, C. (2013, July). On why I will never play The Castle Doctrine. This Cage is Worms. Retrieved from

Latour, B. (1991). We have never been modern. Cambridge: Harvard University Press.

Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). New media: A critical introduction (2nd ed.). New York: Routledge.

Maxis. (1989). Sim City. Amiga: Maxis.

McCloud, S. (1993). Understanding comics: The invisible art. New York: HarperCollins.

McCrea, C. (2012). The play machine. Code Conference. Retrieved from http://www.academia.edu/2543071/The_Play_Machine_Game_Studies_Keynote_from_CODE_Conference_November_2012

Memory Insufficient. Retrieved from http://zoyastreet.com/memory-insufficient/

Montfort, N., & Bogost, I. (2009). Racing the beam: The Atari Video Computer System. Cambridge: MIT Press.

Murray, J. H. (1997). Hamlet on the holodeck: The future of narrative in cyberspace. Cambridge: MIT Press.

Newman, J. (2002). The myth of the ergodic videogame: Some thoughts on player-character relationships in videogames. Game Studies, 2(1).

Nintendo. (1985). Super Mario Bros. Nintendo Entertainment System: Nintendo.

Pajitnov, A. (1984). Tetris. Elektronika 60: Alexey Pajitnov.

Pearce, C. (2009). Communities of play: Emergent cultures in multiplayer games and virtual worlds. Cambridge: MIT Press.

Porpentine. (2012, October). Howling Dogs. Twine: Porpentine.

Richardson, I. (2009). Sticky games and hybrid worlds: A post-phenomenology of mobile phones, mobile gaming and the iPhone. In L. Hjorth & D. Chan (Eds.), Gaming cultures and place in Asia-Pacific (pp. 213–232). New York: Routledge.

Richardson, I. (2012). Touching the screen: A phenomenology of mobile gaming and the iPhone. In L. Hjorth, J. Burgess, & I. Richardson (Eds.), Studying mobile media: Cultural technologies, mobile communication, and the iPhone (pp. 133–151). New York: Routledge.

Rogers, “The Literature of the moment: A critique of Mother 2” Large Prime Numbers. Retrieved from http://archive.is/fMD7F

Rossignol, J. (2012, May). Thank you for the day zero: Surviving in Day Z. Rock Paper Shotgun. Retrieved from http://www.rockpapershotgun.com/2012/05/10/thank-you-for-the-dayz-part-zero/

Ryan, M. L. (2001). Narrative as virtual reality: Immersion and interactivity in literature and electronic media. Baltimore: John Hopkins University Press.

Ryerson, L. (2013, August). The talk of magicians. Ella Guro. Retrieved from http://ellaguro.blogspot.com.au/2013/08/the-talk-of-magicians.html

Sega AM2. (1999). Shenmue. Dreamcast: Sega.

Shaw, A. (2011). Do you identify as a gamer? Gender, race, sexuality, and gamer identity. New Media Society, 14(1), 28–44.

Sobchack, V. (2004).

Carnal thoughts: Embodiment and moving image culture. Berkeley: University of California Press

Sontag, S. (1964 [2009]). Against interpretation. In Against interpretation and other essays (pp. 3-14). London: Penguin.

Sontag, S. (1965 [2009]). On style. In Against interpretation and other essays (pp. 15-36). London: Penguin.

Street, Zoya. (2013, January). What is a game? It depends who’s playing. Zoya Street. Retrieved from http://zoyastreet.com/2013/01/09/what-is-a-game-it-depends-whos-playing/

Swalwell, M., & Wilson, J. (2008). Introduction. In M. Swalwell & J. Wilson (Eds.), The pleasures of computer gaming: Essays on cultural history, theory and aesthetics. Jefferson NC: McFarland.

Swink, S. (2009). Game feel: A game designer’s guide to virtual sensation. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers.

Taylor, T. L. (2006). Play between worlds: Exploring online game culture. Cambridge: MIT Press.

Taylor, T. L. (2012). Raising the stakes: E-Sports and the professionalization of computer gaming. Cambridge: MIT Press.

Turkle, S. (2005). The second self: Computers and the human spirit (20th Anniversary Ed.). Cambridge: MIT press.

Walker, J. (2001). Do you think you’re part of this? Digital texts and the second person address. In M. Eskelinen & R. Koskimaa (Eds.), Cybertext yearbook 2000 (pp. 24–51). Jyväskylä: Publications of the Research Centre for Contemporary Culture.

Wilson, J. A. (2000). Odyssey renewed: Towards a new aesthetic of video-gaming. M/C: A Journal of Media and Culture, 3(5).

Wilson, J. A. (2007). Gameplay and the aesthetics of intimacy (Doctoral dissertation). Griffith University, Brisbane.