山西因地属太行山以西,故名山西。春秋战国时期,因山西地区大部分属晋国,故简称“晋”,战国时称瓜分晋国的韩、赵、魏为三晋。《商君书·徕民》:“秦之所与邻者,三晋也。”《战国策·赵策》:“三晋合而秦弱,三晋离而秦强。”后世以三晋之地大部在山西,故别称山西为三晋。

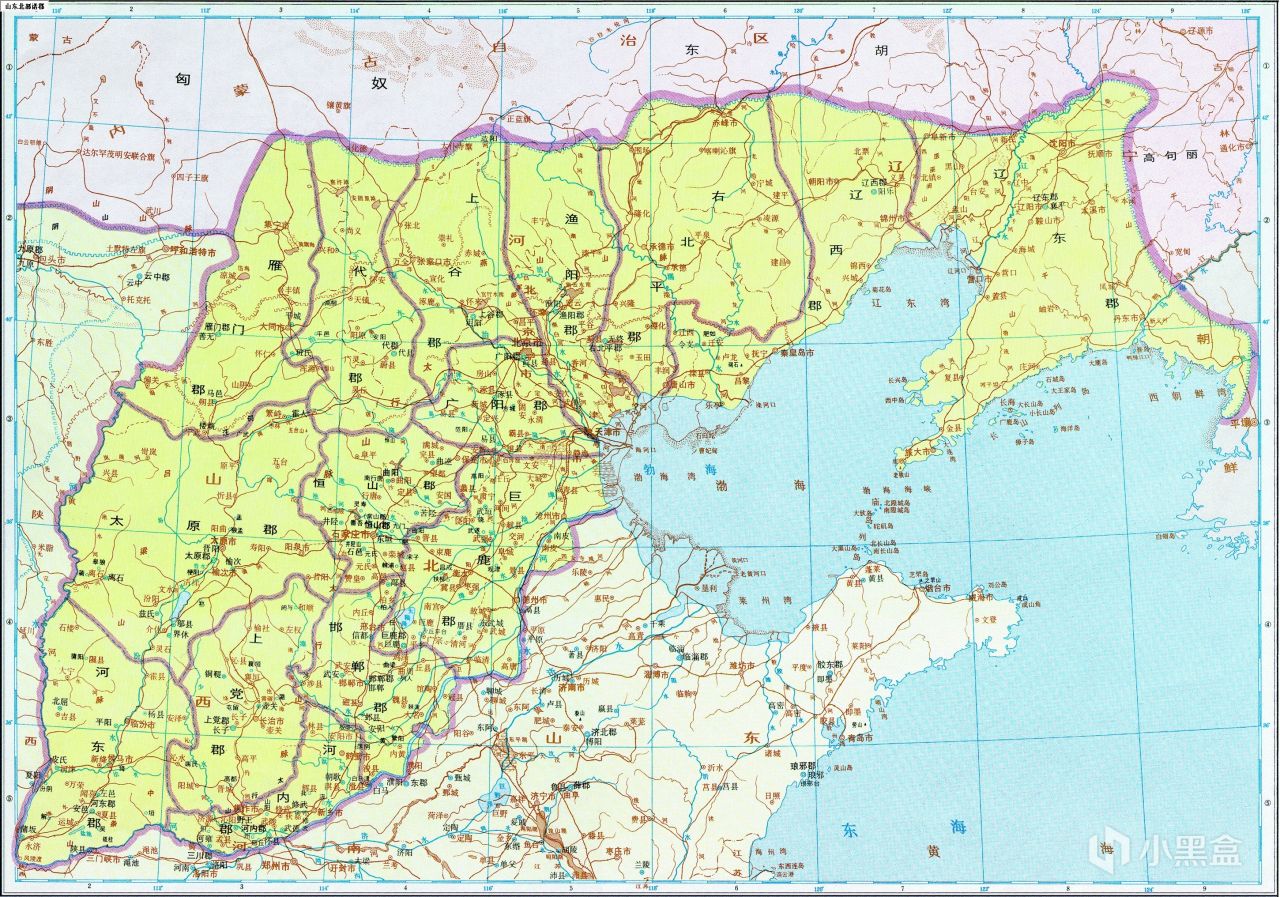

秦朝时期地图

秦统一六国,定都咸阳,建立了中央集权制度,地方实行郡县制,把全国划分为36郡,后又不断增设到40余郡。

秦朝便在山西地区分置太原、上党、河东、雁门、代等郡。

西汉时期地图

西汉时期,汉武帝元封中年置并州,统领太原、上党、雁门、定襄、西河、云中六郡;其时,河东郡属司隶,代郡属幽州。

东汉时期地图

东汉时,并州始治晋阳,到东汉中期,山西北部、中部、西部成为多民族聚居地区。 东汉时州境扩大至陕北和河套地区,并将朔方郡划归。建安十八年(213)并州并入冀州。

三国时期地图

三国魏黄初元年(220)复置并州,领太原、上党、建兴、西河、雁门、乐平、新兴等七郡,仍治晋阳,但辖区缩小,至今山西全境。

西晋时期地图·

西晋时期分置司州、并州、幽州。

北魏时期地图

南北朝时期,北魏皇始元年(396)仍属并州。天兴元年(398)迁都平城,置司州,另置秦、东雍、朔、肆、汾五州。太和十八年(494)迁都洛阳后,改司州为恒州,另置朔、晋、显、蔚、建五州。

隋朝时期地图

隋朝建立后,起初在地方取消了郡一级建制,在要冲诸州设总管府,以州刺史兼总管,统领邻近数州。山西境内并州、代州、隰州、朔州设总管府。

后来又改州为郡,分置十四郡。太原、上党、长平、河东、绛郡、临汾、马邑、龙泉、西河、离石、雁门、楼烦、定襄各郡。

隋炀帝以李渊为山西河东道慰抚大使,山西之名始于此。

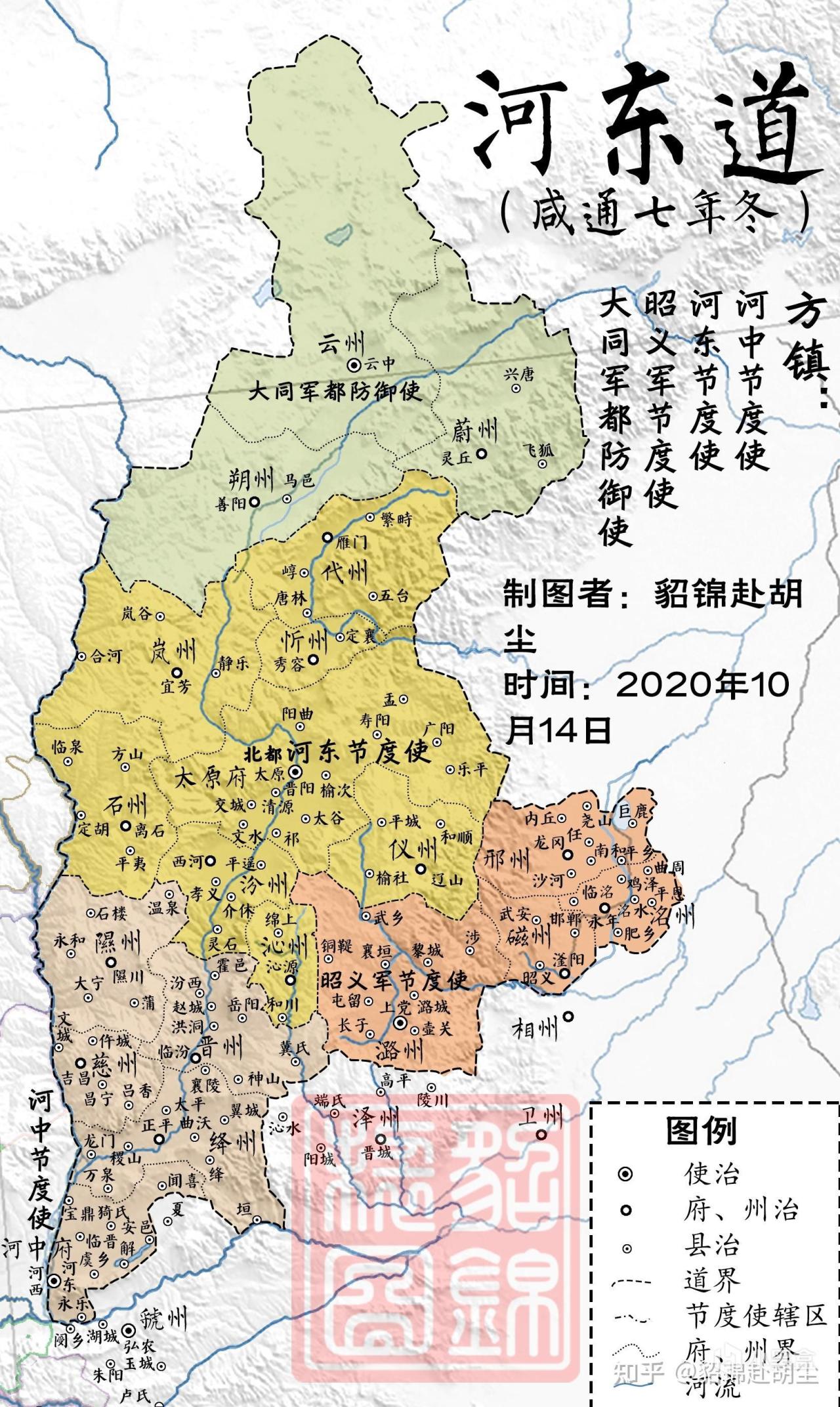

唐朝河东道地图

唐高祖李渊起兵太原,建立了大唐王朝,山西被唐高祖认为是“龙兴”之地,一直把山西作为唐帝国的腹脏地区,封太原为唐王朝的“北都”“北京”。唐朝再此置河东道。

五代后晋时,将山西境内的应州、寰州、朔州、云州割让给了契丹

五代地图

后周广顺元年(951),刘崇据太原,是为北汉。辖并、汾、辽、沁、石、忻、代、岚、宪、隆等州。郭威据开封,是为后周。辖泽、潞等州。

北宋河东路地图

宋太平兴国四年(979)灭北汉,改置河东路和永兴军路。辽重熙十三年(1044)晋北分置西京道。

金朝时期地图

金朝时,在山西分置河东、西京两路,天会六年(1128)又分河东路为河东南路、河东北路。

元代,在山西置河东山西道宣慰使司,统属中书省。

明代山西地图

明洪武元年(1368)置山西行中书省,九年(1376)改为山西等处承宣布政使司,辖太原、大同、平阳、泽州、潞安、汾州六府,辽、沁二直隶州。兼置按察司,分设河东、冀北、冀南、冀宁4道,兼察诸府、州,为省设道之始。

清代山西地图

清承明制,清改承宣布政使司为山西省,领太原、平阳、蒲州、潞安、汾州、泽州、大同、宁武、朔平九府,平定、忻、代、保德、霍、解、绛、隰、沁、辽十州,归化城、宁远 托克托、清水河、萨拉齐、和林格尔六厅,以冀宁道、雁平道、河东道、归绥道兼察之。

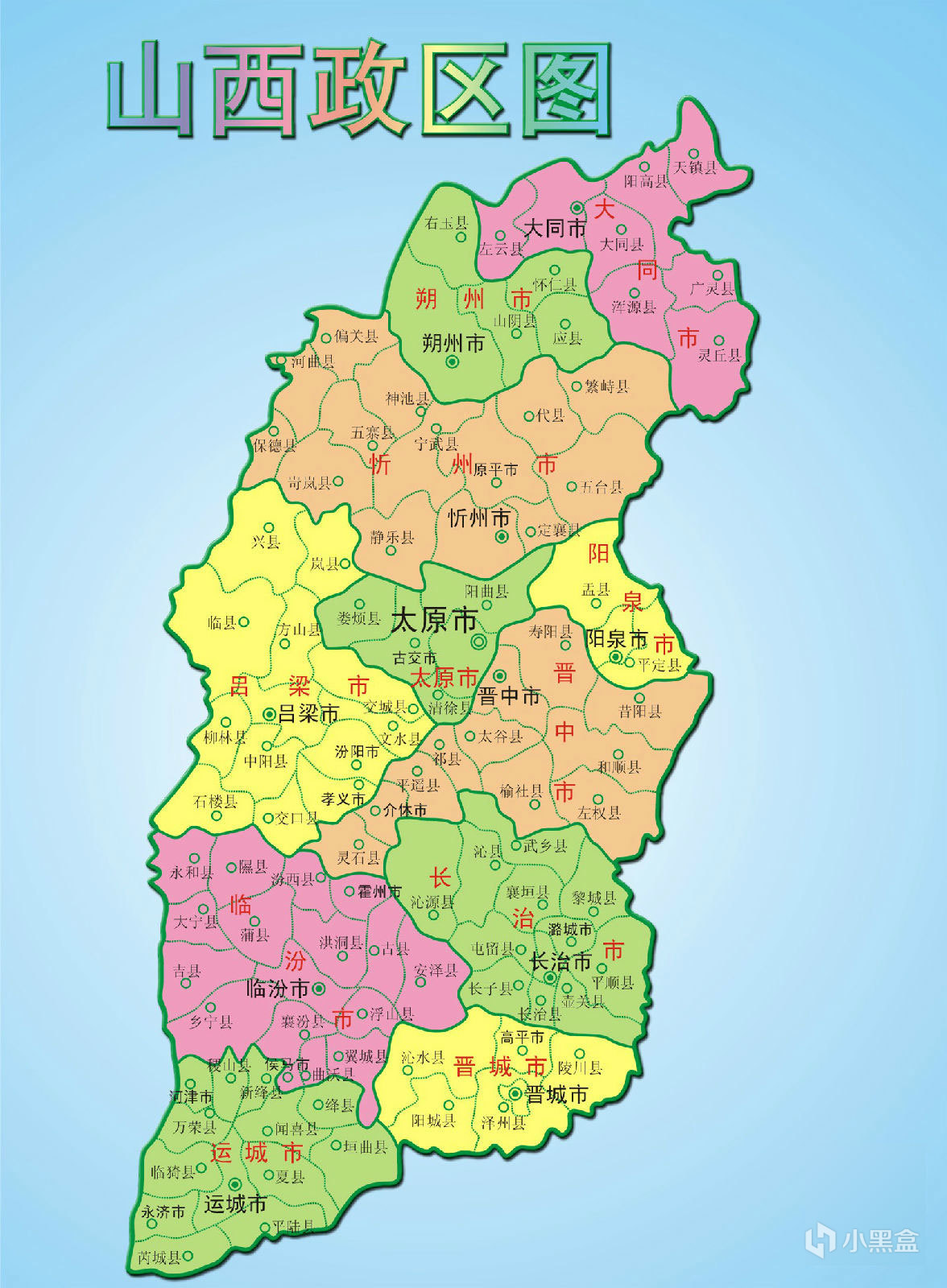

山西省地图

目前山西省共辖11个地级市80个县,分别为太原、大同、朔州、沂州、阳泉、吕梁、晋中、长治、晋城、临汾、运城。