在背景為紐約的美劇,例如《老友記》《老爸老媽浪漫史》中,“新澤西”通常是窮鄉僻壤的代名詞,《漢密爾頓》裡還有經典的“everything is legal in New Jersey”,紐約和新澤西兩地隔哈德遜河競爭的歷史也確實也貫穿了整個美國史。在眼睜睜地看著長老會新派在隔壁成立新澤西學院後,紐約的長老會老派繃不住了,地域和教派的雙重競爭讓他們急於建立一所屬於自己的學院。

在當時紐約已經是重要的商業港口,因此他們籌集經費的方式也和窮哥們兒們的四處奔走有所不同,而是採用了一種符合商業邏輯的方法:發行彩票。1751年,長老會通過彩票籌集到了三千多英鎊,申請成立“紐約學院”。

但錢有了,沒地方花,字面意義上的沒地方花,因為學校的選址遲遲沒能落地。這時聖公會的人參與了進來。早在1709年,聖公會就在曼哈頓創立了三一學院,為窮人家的小朋友提供基礎教育,然而在1749年,三一學院被一場大火燒成白地,學院被迫重建。在此背景下,聖公會邀請長老會聯合辦學,你出3000塊錢,我出500英畝地,大家都有光明的前途。於是在1754年,英王喬治二世批准了新學院的辦學申請,並出資4000磅表示支持,紐約市也每年撥款500磅,希望打造紐約自己的教育中心。紐約學院就在新三一學院的一樓開始了自己的故事。

喬治二世肖像

從出資方就可以看出,儘管學院由長老會首創,但是英國國王、紐約政府、聖公會都是重要的股東,因此這所學校從一開始就失去了成為單一宗教學校的基礎,再加上紐約政府想鼓勵更多的年輕人接受教育,而且紐約本地人也都忙著上貨沒空上香,紐約學院最終決定在入學條件中不加入任何的教派限制。

紐約學院素描

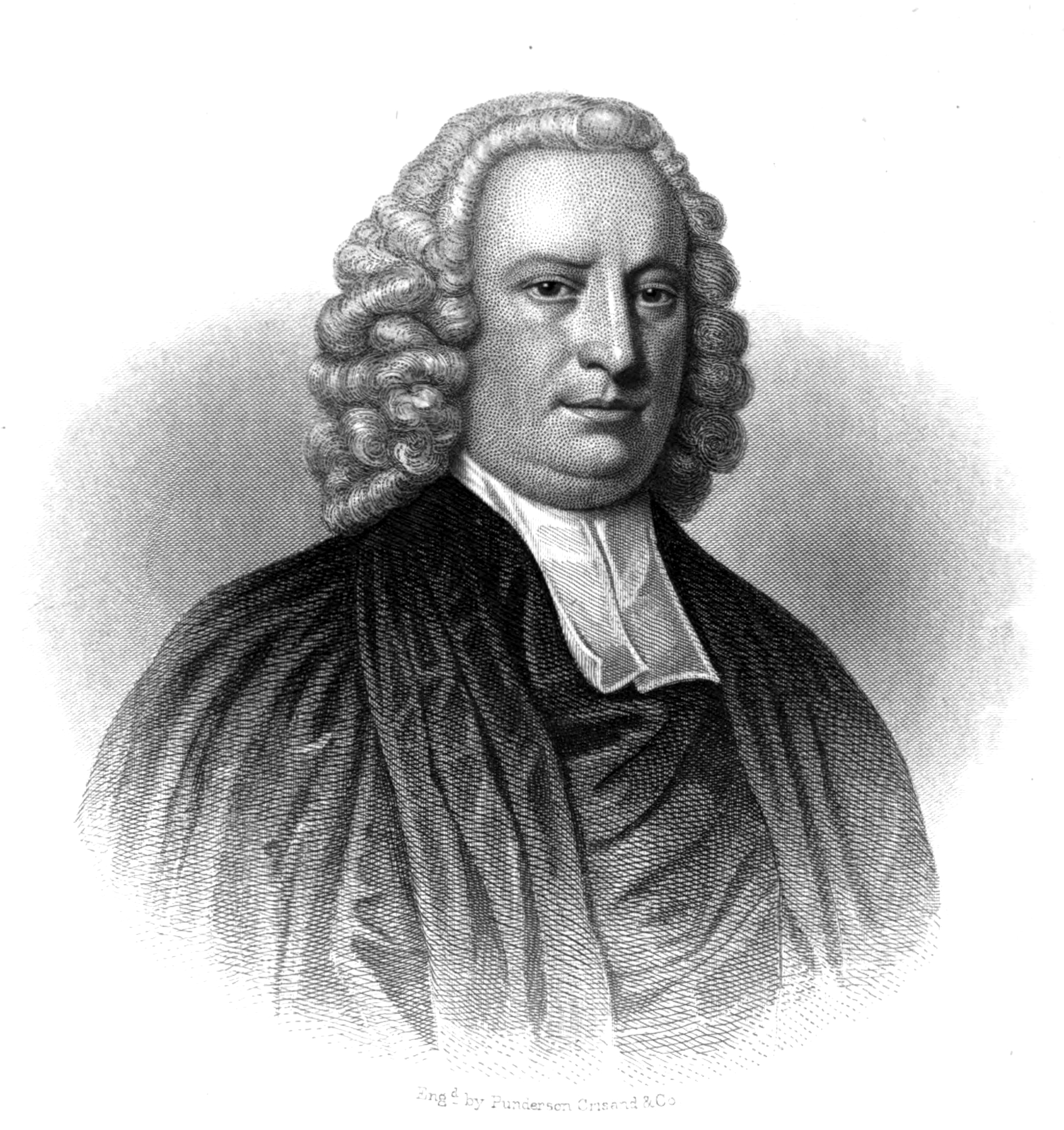

紐約學院的首任校長是薩繆爾·約翰遜(不是那個“啥啥啥這寫的是啥”的meme圖裡的薩繆爾·約翰遜,那個是英國的),早在1750年,約翰遜就與富蘭克林通信,討論建立一所“英國式”的大學,用英語教授實用的課程,還曾拒絕了富蘭克林邀請他去費城參與費城學院的建設。不過約翰遜在紐約市長夫人舉辦的沙龍里認識了當時名不見經傳的威廉·史密斯,正是在約翰遜的啟發下,史密斯寫出了大名鼎鼎的《米拉尼亞學院》,也正是通過約翰遜的介紹,史密斯得以與富蘭克林相識,這才有了他在費城學院的光輝歲月。在擔任校長後,約翰遜發佈了著名的教育綱領,明確提出不將任何一派的宗教信仰強加給學生。

哥大首任校長薩繆爾·約翰遜

同時期英國同名的文學家如今已成為網絡梗圖

然而教育的小舟卻躲不開政治漩渦。在學校正式運行後,人們逐漸發現以土地入股的聖公會在董事會中佔據了大量席位,且不斷試圖擴大話語權。這其實是很好理解的,在50年代,北美殖民地的獨立思潮已經是司馬昭之心了,而聖公會作為英國王室在宗教界的代表,自然希望擴大自己的控制,既防止異端思想侵害青年的心智,又要抵抗獨立意識對宗主國的威脅,1756年,藉助修建新教學樓的機會,紐約學院甚至更名為國王學院,校徽也被設計成王冠的形狀,以彰顯自己對於國王的感激與效忠。

面對這樣的貼臉開大,殖民地的革命者們將這所學校視為英國和聖公會對殖民地教育界的入侵,以威廉·利文斯頓為代表的眾人藉助自己發行的報紙對聖公會的種種篡權行為展開抨擊,還聲稱紐約學院的建立是英國為了往殖民地派遣聖公會主教而打的前站,建立學校的資金不如用來建監獄。

儘管希望打造成一所各教派和平共處的學院,但在獨立戰爭黎明中的國王大學時刻面臨著政治和宗教的爭端,這樣的拉扯一方面使得國王學院確實保證了宗教的寬容和課程的實用,但也由於在殖民地名聲不佳而遭遇生源危機。1767年,危急存亡之中的國王學院效仿費城學院創辦了醫學院,甚至在1770年頒發了美國第一個醫學博士學位,但這樣的創舉也沒能挽回學院的頹勢,在獨立戰爭爆發後,醫學院甚至整整關停了18年。

如今的哥倫比亞大學校徽上依然保留了國王的象徵

除了國王學院,在羅德島州也有一所奉行宗教自由的學校。早在安妮·哈欽森那期我們就講過,當時有許多受到宗教迫害的異見人士都逃往了羅德島地區建立新的殖民地,這裡也因此天生具有宗教寬容的氛圍。

1636年,牧師羅傑·威廉斯離開波士頓,在羅德島地區建立普羅維登斯殖民地,這裡也正是當年安妮投奔的地方,羅傑斯本人信仰浸信會,也就是後來哈佛校長亨利·鄧斯特的信仰,可能是由於早年被迫害的歷史,北美浸信會尤其強調政教分離、言論自由和思想獨立,不設置中央教會,各地教會實行自治,並且鼓勵信徒個人自己建立與上帝的聯繫。可以說,浸信會不僅主張只對成年人施行洗禮,也是真的把信徒當作獨立的成年人來看待。

這樣躺平的管理模式在“大覺醒運動”期間受到了衝擊,面對各個教派像打了雞血一樣瘋狂傳教的景象,浸信會不得不跟上時代的潮流,開始迭代管理模式,稍微加強了對於各地教會的管理,並且提出要建立一所學校,培養合格的牧師。這時正值達特茅斯學院建立,浸信會被隔壁的成功所刺激,而創辦達特茅斯學院的公理會也想乘勝追擊擴大自己在教育界的市場份額,於是在1756年,兩個教派攜手成立羅德島和普羅維登斯種植園學院,不過直到9年後的1765年,學校才正式開學。

羅德島學院採取嚴格的宗教自由政策,不允許任何人向學生灌輸宗教觀點,課程也是古典與現代相結合,一切看起來都很美好,可是由於羅德島地處偏僻且是北美最小的殖民地,學校的生源和收入都很成問題,開學很長時間之後學生還只能在校長的家裡上課,即使學校派人前往英國募捐,還模仿紐約市發行彩票,甚至通過濫發學位希望吸引社會的關注,但日常的開銷依舊難以為繼。1795年,學院不得不決定出售冠名權,可直到十年後的1805,才有一位名叫小尼古拉斯·布朗的人向學校捐贈了5000美元,為了感謝布朗先生的雪中送炭,羅德島學院也自此更名為布朗學院。

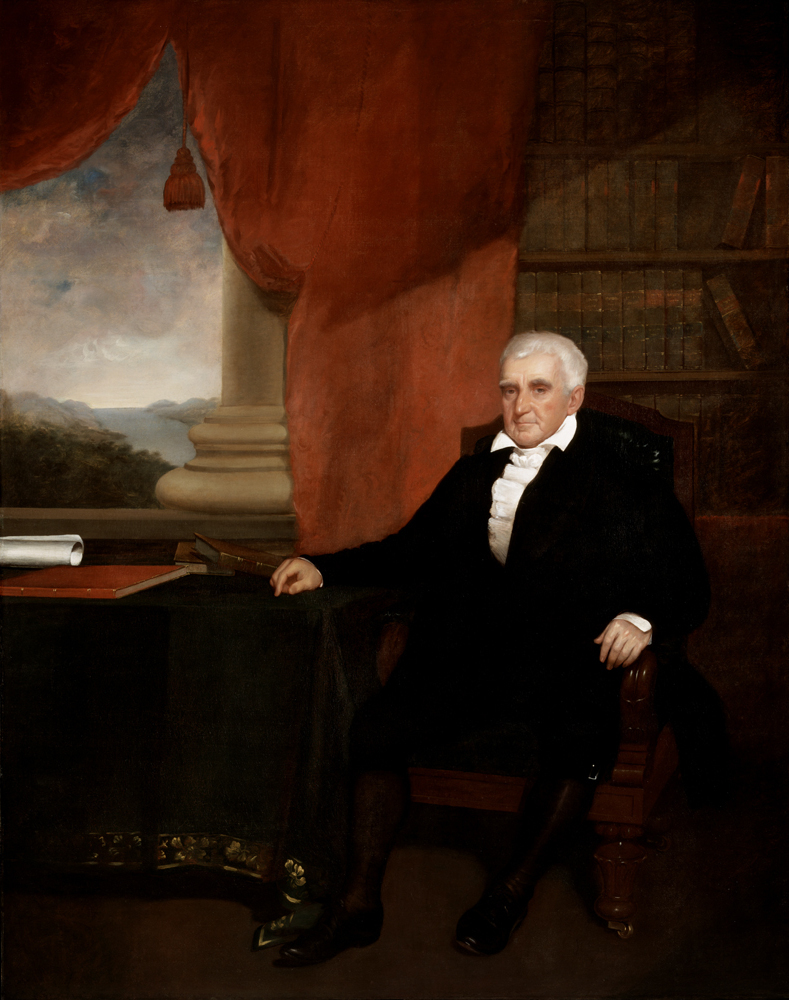

布朗先生肖像

至此,我終於用7篇流水賬介紹完了北美殖民地時期9所學院的創建歷程。在即將到來的獨立戰爭中,我們還將看到各所高校的師生如何走在時代的前沿,投入到革命之中,也能瞭解戰爭對教育和人才的摧殘與傷害,更能解答為什麼美國至今沒有國立大學。敬請期待!