機核的聽眾朋友大家好,本文是《漢末英雄錄》兩期電臺節目的前置內容,幫助不太瞭解漢朝歷史的朋友們理解“郡縣、讖緯、外戚、宦官、羌亂”等等名詞和事件的意義,以及它們在漢末到三國的時代具體產生的影響。

作者雖然是歷史學出身,但三國並非自身的專業研究方向,因此也只能以愛好者的身份勉強拾人牙慧,引用一些史料和其他老師的研究成果,希望能夠給各位帶來一點微小的幫助。

要成為三國時期的英雄,只有武力是不夠的 | 漢末英雄錄 上集

選個好老師或當個小官的重要性

一、秦漢的郡國與世家

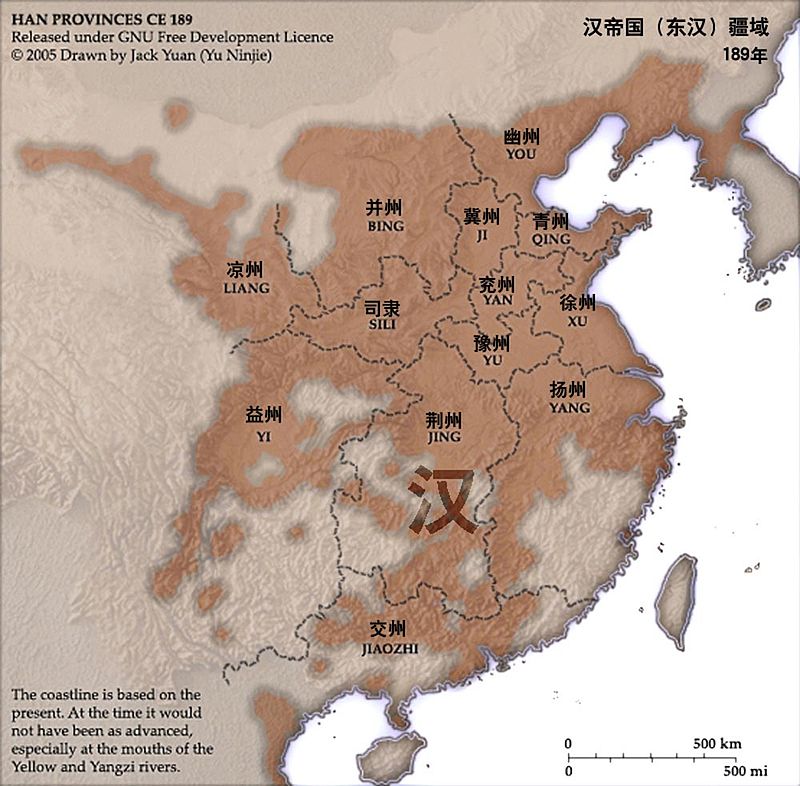

漢興,以其郡太大,稍復開置,又立諸侯王國。武帝開廣三邊。故自高祖增二十六,文、景各六,武帝二十八,昭帝一,訖於孝平,凡郡國一百三,縣邑千三百一十四,道三十二,侯國二百四十一。地東西九千三百二里。南北萬三千三百六十八里。提封田一萬萬四千五百一十三萬六千四百五頃,其一萬萬二百五十二萬八千八百八十九頃,邑居道路,山川林澤,群不可墾,其三千二百二十九萬九百四十七頃,可墾不可墾,定墾田八百二十七萬五百三十六頃。民戶千二百二十三萬三千六十二,口五千九百五十九萬四千九百七十八。漢極盛矣。——《漢書·卷二十八下·地理志第八下》

學界通常認為,我們所談及的“郡縣制”,是從秦始皇統一中國後開始施行的社會管理行政制度。在這一制度下,由皇帝作為代表的中央權力,通過任命地方官員等形式對區域進行自上而下的組織和治理,形成中央—郡縣地方—鄉里的行政架構。基層與地方均服從皇權中央,治理官員由中央任命,所謂“秉皇帝命以治郡,法令由一統,不能自由妄行處置”。這種管理架構由秦至漢一直沿襲迭代,並能夠通過郡縣對自耕農進行有效的動員與管理,從而獲得統治所需的勞動力與物資。

因此,我們所談及的“東漢末年分三國”,其本來面貌便是中央皇權逐步喪失對地方的控制能力,導致各郡縣重歸無序,擁有世襲影響力、擁有武力的勢力們彼此攻伐的圖景。

二、從西漢到新莽:土地兼併、讖緯盛行、世家崛起

“所有命運贈送的禮物,早就在暗中標好了價格”,談及東漢末年的亂象,必須從上一個“漢”即西漢的崩潰說起。

西漢初年,天下初定,為了鞏固政權,當時的西漢統治者採取了休養生息的政策,同時試圖抑制土地兼併。但隨著天下的逐步安定,商人們不可避免地活躍起來,地主階級在不斷的發展中也慢慢積蓄自己的力量。雖然前期西漢政府還可以對豪強大族的勢力進行有效的控制,比如通過“陵邑”制度,強制讓地方上強大或有影響力的家族遷徙至長安附近的陵邑(以皇帝山陵為基礎的縣),強迫其斷絕與本鄉本土的聯繫,只能轉化為在長安附近的消費型社群。故而五陵年少金市東,銀鞍白馬度春風”“五陵年少爭纏頭,一曲紅綃不知數”的墳頭蹦迪消費盛景一度十分常見。但西漢後期地方上出現地方上的豪強家族已經成為了既定事實。

據《後漢書·樊宏陰識列傳》載,當時南陽大族代表樊宏的家族產業規模“其營理產業,物無所棄,課役童隸,各得其宜,故能上下戮力,財利歲倍,至乃開廣田土三百餘頃。其所起廬舍,皆有重堂高閣,陂渠灌注。又池魚牧畜,有求必給”,而這些財富的積累則來自他的父親樊重,據《水經注·比水注》載:“(樊重)能治田,殖至三百頃,廣起廬舍,高樓連閣,波陂灌注,竹木成林,六畜放牧,魚嬴梨果,檀棘桑麻,閉門成市。兵弩器械,貲至百萬。其興工造作,為無窮之功,巧不可言,富擬封君”。

蘇軾寫《滕縣時同年西園》就引用了樊氏的典故,“樊侯種梓漆,壽張富華簪。我作西園詩,以為里人箴”。

由此可見,在西漢末年,地方勢力經營的經濟體已具有相當活力,農林牧漁、生產軍事皆有涉獵,甚至用到“富擬封君”的形容,足以說明地方豪強的勢力雄厚程度。而急劇的土地兼併,則使得大量農民無地可耕、無錢繳稅,便成為流民或淪為奴僕。而中央政府的財政與動員能力也隨自耕農的減少而逐漸衰弱,故而西漢在宣帝時期國勢看似達到極盛,之後便逐漸走向危機。

漢元帝繼位之後,天災人禍紛至沓來,進一步加劇了社會的動盪不安。根據《史記·漢書·元帝紀》的記載,初元元年九月,關東即遭遇洪災:“關東郡國十一大水,飢,或人相食,轉旁郡錢、谷以相救”;二年六月,“關東飢,齊地人相食”,詔曰:“歲比災害,民有菜色……北海水溢,流殺人民”;三年又遭遇大旱,珠崖郡山南縣反亂,等等。

自然災害與治理危機層出不窮,而漢政府的實際能力又在不斷被削弱。西漢政府相較於豪族力量的優勢逐漸下降。故此漢元帝時期廢除了西漢建國以來為削弱地方豪強執行的“陵邑制度”。

劉旦宅 〈琵琶行〉詩意圖

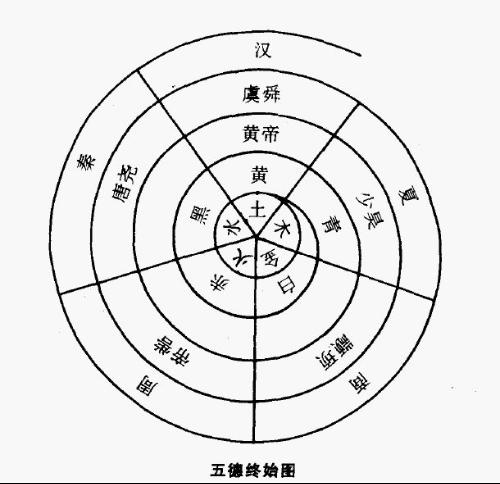

與此同時,自武帝以來讖緯之術大興。這裡我們需要解釋一下秦漢期間流行的“讖緯”: “讖”即讖語,本是巫師、方士、術士卜問吉凶的隱語,通常假託神仙聖人,預決吉凶,告人政事。《說文解字》雲“讖者,驗也”;“緯”則為緯書,是相對於“經”而言的,顧名思義在儒家經典基礎之上衍生出來的解讀,最具代表性的就是圍繞四書五經產生的各種“契、圖、記、謀、命”等篇章。

《四庫全書總目提要》說:“讖者詭為隱語,預決吉凶”;“緯者經之支流,衍及旁義”。用互聯網的後現代觀點來看,讖緯結合就是謎語人+二創的綜合體。

《推背圖》或許是流傳最廣泛的圖讖

秦末的大澤鄉起義,陳勝、吳廣就製造了“大楚興、陳勝王”的讖語,鼓動鄉民起兵反秦。到了西漢武帝時期,以董仲舒為代表的公羊學派提出“罷黜百家、獨尊儒術”,並將儒家與陰陽家結合,信奉“五德終始”之說,強調“天命靡常,惟德是輔”的概念,強調“天人感應”,將天象、人間徵兆作為統治的合理性與合法性來源,故此祥瑞與讖緯盛極一時。

但有利必有弊,當時運不濟、災荒連綿、人治混亂時,這套理論或學說帶來的副作用就很明顯了:人們會將原因簡單地歸結為“帝王失德”,這時候奉天承運的天子就得出來做檢討了。譬如我們上面提到漢元帝在初元二年面對災荒便詔曰:“蓋聞賢聖在位,陰陽和,風雨時,日月光,星辰靜,黎庶康寧,考終厥命。今朕恭承天地,託於公侯之上,明不能燭,德不能綏,災異並臻,連年不息。乃二月戊午,地震於隴西郡,毀落太上皇廟殿壁木飾,壞敗豲道縣城郭官寺及民室屋,壓殺人眾。山崩地裂,水泉湧出。天惟降災,震驚朕師。治有大虧,咎至於斯。”故而在西漢後半段災異不斷的大背景下,劉氏皇族“失德”繼而終將“失天下”成為了一種社會的普遍預期。

與此同時,王莽作為儒生/大族的代表,成為了全社會熱切期待的救世主人選。而他自己,也不斷創造祥瑞(石牛)、符命(指上天預示帝王受命的符兆),哀章偽造“天帝行璽金匱圖”、“赤帝行璽某傳予黃帝金策書” “高帝承天命,以國傳新皇帝” 等等,利用讖緯將朝野之間對自己的期待值炒作到最高,最終成功受禪。

新莽改制在歷史中有著許多爭議,因其改革的規模與範圍之巨大,涉及官制、土地、經濟、幣值等,雖然目的在於解決豪強家族兼併土地帶來的社會不公以及一系列問題,但是步子邁得實在太大,加上各地災荒不斷,人都活不下去了還改什麼?於是天下大亂。

三、讖緯立國:東漢的意識形態基礎

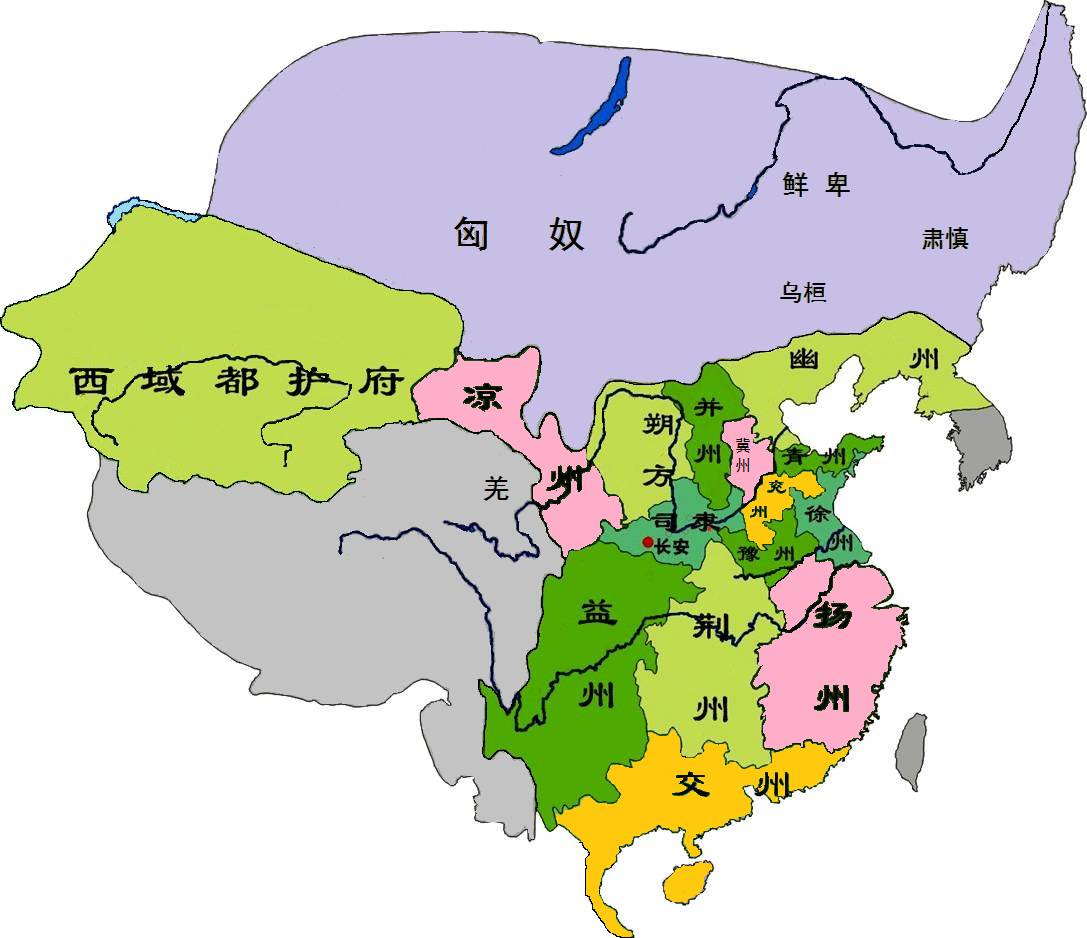

我們知道最終收拾山河,建立東漢的是光武帝(位面之子)劉秀,那麼他為何能夠成就大業呢?其實還是與出身有一定的關係。劉秀出身正是南陽的地方豪族:論血統,他是高祖劉邦的九世孫, 父親是鉅鹿都尉,父為南頓縣令;論地方關係,他的母親樊嫻都,就是我們上面提及的南陽望族樊重的女兒,是正經的豪門聯姻;劉秀自己也曾去長安入讀太學,師從名儒許子威治《尚書》,還結識了鄧禹、朱佑等至交,可以說後來奪得天下的核心班底“雲臺二十八將”從那時起就具備雛形了。

閻立本《古帝王圖》中的光武帝劉秀

由上述可知,劉秀的出身是標準的世家士人,絕非草莽中走出的革命者。新莽的亂局之中,劉秀能夠獲得鬥爭的主動權的原因除了過人的軍事才能與組織能力之外,自然也少不了讖緯的傳播力幫助與世家的支持。《後漢紀·光武帝紀下》就提及有關他的各種異象,如出生當夜紅光滿室,當年有嘉禾一莖九穗,在長安讀書時有童謠傳曰“劉秀當為天子”“國師公劉秀當之”等等。

劉秀青年時代性格內斂,不事張揚卻行事果斷,故而獲得了士人階層的認可。新莽天鳳年間,赤眉、綠林、銅馬等數十股大小農民軍紛紛揭竿而起,大批豪強地主也乘勢開始倒莽。劉秀與長兄劉縯趁此機會,聯絡南陽的宗族勢力,以舂陵軍為班底起家。昆陽之戰後,新朝頹勢明顯,劉秀在其兄遇害後主動招撫河北,得到河北大族尤其是漁陽、上谷兩郡支持,後來更是依賴郡國兵、邊防軍以及士族的贊助掃平天下。

這一過程中,劉秀稱帝的機緣便來自著名的讖緯《赤伏符》。《後漢書·光武帝紀上》載:行至鄗,光武先在長安時同舍生強華自關中奉赤伏符,曰“劉秀髮兵捕不道,四夷雲集龍鬥野,四七之際火為主”。群臣因復奏曰:“受命之符,人應為大,萬里合信,不議同情,周之白魚,曷足比焉?今上無天子,海內淆亂,符瑞之應,昭然著聞,宜荅天神,以塞群望。”

故此,劉秀既以讖緯稱帝,其一生的用人、任官、政策等決定都十分篤信讖緯,可以說一切從政治需要出發,事實退居其次。他在執政期間有意識地收集、修正和調整各路讖緯的內容,首開“校定圖讖”之舉。《後漢書·儒林列傳上》載:“帝以敏博通經記,令校圖讖,使蠲去崔發所為王莽著錄次比”,由此可見,規範化、體系化地使用讖緯學說維護統治邏輯,在東漢王朝的政治操作中具有重要地位。

建武三十二年,劉秀於泰山封禪,改年號為中元元年,並頒佈《河圖》《洛書》《論語讖》共八十一篇圖讖,明令儒生必讀讖緯,否則不能入仕。由此,讖緯被稱為“內學”,五經反而下降為“外學”,讖緯學說也正式成為了整個東漢的意識形態基礎。

四、內朝和外朝,宦官對外戚

當然,要進行一個國家的統治,只有讖緯是不夠的,最終的結果還是要落在人身上。西漢武帝始行內外朝分離,內以尚書為中心,外以三公(太師、太傅、太保)為中心。皇權與相權進一步分離,皇權決策,相權執行,且相權承擔天下災異的責任。但這也就導致竊取尚書令的核心地位,便可能顛覆朝綱。

漢光武帝有鑑於王莽篡位之禍,為防止臣下專權,故親總吏職,將政務中樞由三公府移入宮中由尚書協助處理,此種制度,人稱“事歸臺閣,政由上出”。《後漢書·仲長統列傳》中的《法誡篇》也寫道:“光武皇帝慍數世之失權,忿強臣之竊命,矯枉過直,政不任下,雖置三公,事歸臺閣。自此以來,三公之職,備員而已,然政有不理,猶加譴責。”

但在東漢,另一個問題變得尖銳起來,這就是外戚專權的問題。 形成外戚專權主要的原因就是“主少母壯”與“功臣之後”,觀覽東漢歷代帝王,除光武帝劉秀、明帝劉莊、獻帝劉協外,其餘都未滿36歲而亡。

皇帝們短命雖然有其偶然原因,但漢朝時皇后有其嫡正地位,可以幼帝監護人身份監督、廢立,甚至臨朝稱制,其實際權力與帝王相等。東漢歷代“臨朝者六後”,太后專權比權臣要厲害多了,在權欲驅動下,太后選擇幼帝時往往“貪孩童以久其政,抑明賢以專其威”。由於皇族往往與功臣之後聯姻,雖然光武帝劉秀收群臣兵權並“退功臣而進文吏”,甚至“帝以天下既定,思念欲完功臣爵土,不令以吏職為過,故皆以列侯就第也”,但到了漢章帝的“更始政策”,放寬了對功臣氏族的限制,原本的功臣往往就以舅舅的身份,正大光明地回到了權力中央。因此外戚家族把持朝綱於情於理都非常正當,以致於皇帝反而是被架空得非常尷尬的那一個。

如《後漢書·皇后紀第十》就記載道:

(章)帝省詔悲嘆,復重請曰:“漢興,舅氏之封侯,猶皇子之為王也。太后誠存謙虛,奈何令臣獨不加恩三舅乎?且衛尉年尊,兩校尉有大病,如令不諱,使臣長抱刻骨之恨。宜及吉時,不可稽留。”

太后報曰:“吾反覆念之,思令兩善。豈徒欲獲謙讓之名,而使帝受不外施之嫌哉?昔竇太后欲封王皇后之兄,丞相條侯言受高祖約,無軍功,非劉氏不侯。今馬氏無功於國,豈得與陰、郭中興之後等邪?”

所以在這段皇帝與太后之間的對話裡,就可以看出真實的權力到底落在何處了。故此《皇后紀第十》還寫道:東京皇統屢絕,權歸女主,外立者四帝,臨朝者六後,莫不定策帷帟(yi),委事父兄,貪孩童以久其政,抑明賢以專其威。任重道悠,利深禍速。身犯霧露於雲臺之上,家嬰縲紲(léixiè)於圄犴(yǔ àn)之下。湮滅連踵,傾輈繼路。而赴蹈不息,燋爛為期,終於陵夷大運,滄亡神寶。

偌大的朝廷裡,堂堂的帝王身邊,竟然連可以信任的人都沒有,那麼除去時刻在算計自己的那些“親人”之外,剩下的也就是宦官了。 從東漢開始,所有的宦官都是閹人,宦官內部分為兩個系統:侍候皇帝的是常侍,侍候皇后的是大長秋。其中較為知名的人物有鄭眾、蔡倫,以及著名的曹魏高皇帝曹騰公公。

宦官在內廷中的權力與運籌,於東漢並非什麼新鮮事,譬如《後漢書·宦者列傳》就談及大宦官鄭眾協助和帝除去竇太后一族的勢力:“和帝即祚幼弱,而竇憲兄弟專總權威,內外臣僚,莫由親接,所與居者,唯庵宦而已。故鄭眾得專謀禁中,終除大憝,遂享分土之封,超登宮卿之位。於是中官始盛焉。時竇太后秉政,後兄大將軍憲等並竊威權,朝臣上下莫不附之,而眾獨一心王室,不事豪黨,帝親信焉。及憲兄弟圖作不軌,眾遂首謀誅之,以功遷大長秋。”

同樣,曹騰的地位也來自於擁立桓帝的“策立之功”。公元145年,漢衝帝夭折後,外戚大將軍梁冀專權,立勃海孝王劉鴻的八歲兒子劉纘為皇帝,為漢質帝。然而官僚體系對質帝不滿意,都想另立新君,而且分成兩派,一派以太尉李固為首,欲立清河王劉蒜;一派以大將軍梁冀為首,欲立蠡吾侯劉志。此時曹騰果斷與梁冀聯手,由梁冀毒死質帝,擁立劉志為桓帝。站隊的回報是豐厚的,《後漢書·宦者列傳》載:“桓帝得立,騰與長樂太僕州輔等七人,以定策功,皆封亭侯,騰為費亭侯,遷大長秋,加位特進”。

但是跋扈的梁冀並未將十五歲的漢桓帝放在眼裡,彼時梁太后臨朝聽制,皇帝毫無實權,只能將復仇的希望寄託於親近的宦官。公元159年,梁太后死,桓帝即與中常侍單超、具瑗、唐衡、左悺、徐璜五人合謀,派虎賁、羽林等千餘精兵包圍梁冀府邸,一舉將其族滅。事成之後,一日之內五人皆得封侯位,所謂“春城無處不飛花,寒食東風御柳斜。日暮漢宮傳蠟燭,輕煙散入五侯家”。

與外戚比起來,宦官看似既沒有複雜的社會關係網絡,也沒有子嗣後代與家族牽絆,一生重大的關聯僅限於皇帝一人,因此作為皇帝的工具人來說,即使參政弄權,看起來似乎也可以掌控。然而隨著宦官通過封侯,收養繼承人等方式實現權力的傳承。以及有選擇的與地方勢力合作,編織起自己的權力網絡。宦官集團也從僅僅依附於皇權的“工具人社群”,變成了擁有自己政治利益與政治能量的實際政治集團。東漢一朝宦官與外戚的爭鬥,就是分別依附於皇帝和太后的權力結構的鬥爭,是真正的不死不休。也正是代表外戚的何進與代表宦官的十常侍的矛盾,最終引爆了漢末大亂局。

上面說到的都是一些積累下來的歷史淵源,我們下一期會說說地方豪強勢力,以及漢末羌亂,對最終爆發黃巾起義以及東漢覆亡的直接影響,感謝機核的朋友們!

(未完待續)