前言

這周有感於機核魔物獵人荒野的節目,也想聊聊一個普通玩家視角中的《魔物獵人》系列經歷(後面儘量簡稱“怪獵”)。其實我自己回顧這段經歷,也能明顯看出時代和年齡的變化對於玩遊戲這件事的深度改變。

雖然這個系列出了很多作品——也有不少是移植以及“1.5”性質的版本,但由於我個人在大學前後還是一個以PC上玩遊戲為主的玩家,因此個人截至到2010年的兩臺主機分別是——考上大學時買的PS2,以及畢業前用實習工資買的PSP。當時還處於PS系列主機生態特別好的時候,有著強大的獨佔(例如《戰神》系列等)和豐富的第三方,但從“怪獵”這個系列的年表來看,出在索尼主機上的數量是小於出在任系主機上的數量的。

儘管如此,玩過的那幾代我的遊玩時間卻非常長。除了遊戲本身有各種耐玩的設計外,確實在遊玩這個系列時是有一種“微妙的網遊心態”的,比如很多東西需要“刷”,以及“既提升獵人也提升自我”的過程。當然實際上這遊戲是一個有著本地存檔的遊戲,大部分玩家之所以願意付出成百上千的遊玩時間(而不是去修改),也是因為玩的過程比“畢業”要重要得多。

其實任何一個很長的遊戲系列(例如《生化危機》、《最終幻想》等),玩家入坑的那幾作對於第一印象的形成是有很重的影響的。對於我個人來說,從前互聯網時期入坑這個系列是不順利的。

1 PS2時代入坑《魔物獵人2》失敗

2006年還是遊戲紙媒和網媒交接的時代,流媒體的時代也還沒到來。由於當時很慚愧的還在玩PS2盜版碟,並且作為學生只在假期會集中玩大概一個月,因此當時完全沒有“趕大作發售日期”這回事。

那時候我主要的遊玩方向還是偏日系的、偏劇情向的。除了讓我入坑PS2的《罪惡裝備》系列外,我還有印象的比如《最終幻想12》、《北歐女神2》、《龍影符》、《魔界戰記》、《魔塔大陸2》等——基本上那時全日文遊戲“看懂20%、聽懂30%”就敢玩(已經是盜版了還要啥自行車);特別熱門的動作遊戲例如《鬼泣3》、《戰神》等我也會去玩。

在我的印象中,那時《魔物獵人》還是一個小眾遊戲。《魔物獵人2》是2006年2月發售於PS2平臺的,我大概是那年暑假的時候買了一份體驗了下。一方面確實是怪物數量在前作基礎上有大量增加,並且同為PS2平臺但視覺效果也有了一定提升;另外,後來使用率非常高的太刀、銃槍、弓箭,以及不斷調整的狩獵笛都是在這一作加入的。而村、集會所、看板娘、封面怪、古龍BOSS這些範式也是從這一代開始出現或者展開設計的。

當時魔物獵人2的封面怪——鋼龍

值得一提的是當時的魔物獵人近戰武器設計是基於右搖桿的一套類似“手勢操作”的方式,非常的另類(應該就是為了配對應的Wii版)。這裡我摘錄其中一個武器的出招表:

大劍

- 右搖桿↑ 縱斬

- 右搖桿← 橫斬

- 右搖桿→ 挑斬

- 右搖桿↓ 蓄力斬,不可移動

- R1 防禦

其中箭頭方向就是推右搖桿的方向。實際體驗下來這種設計在緊張的戰鬥中常有連招輸入不準確的問題,況且有些武器(例如銃槍)還有結合了R3的組合鍵——而常規狀態的R3也是踢擊,推右搖桿則是掏出武器出招。而且當時的武器還是比較偏“寫實系”的,沒有太多上天入地的決戰招式——一些玩家自嘲某些武器招式按起來就像在鋤地,前一下後一下的,出處就是這代。

使用右搖桿的另外一個代價就是限制了鏡頭操作的可能性,玩家很難進行“無鎖”戰鬥;當然這一點直到後面幾作還是如此(需要左右鍵調視角),但在使用遠程武器時把解放出來的右搖桿用於了瞄準。

首次狩獵某種怪物的體驗也往往比較苦澀,印象中帶著片手劍去和盾蟹戰鬥、帶著弓箭和桃毛獸王戰鬥,相對都是艱難取勝的回憶。網上去搜攻略,發現特別新手向的攻略幾乎沒有,寫得一般都比較籠統(也可能沒搜對網站)。一邊克服困難一邊繼續挑戰,終於在遇到水龍的時候被勸退了。

水龍

或許是作為其生態的一個設計環節,和水龍的戰鬥會有較長的時間它是在水中的——一開始也不知道能用音爆彈道具,但即使知道後也還是要面臨道具不多、輸出不足的問題,需要面對較長的水下階段。打過的時候只會有“這貨終於噶了”的感覺,而沒有特別的喜悅。

那時候我對於村任務和集會任務的概念是完全沒有的,所以實際上可能既打了一部分村任務也打了一部分集會任務。那個階段的怪獵還是最終奔著集會所聯機去的,這對於破解版不能聯機的PS2也是一種debuff。

從WIKI上看來,這個系列在當時從前作的約20只怪一下增加到 45只左右(計算亞種)——其中有24只新怪,伴隨著地圖和裝備的增多,確實已經足夠豐富了。這次查WIKI還發現了,當年通過USB導入前作存檔可以解鎖隱藏怪“黑狼鳥”的這種經典的繼承設定,放到現在來看也是一種所謂的“Meta要素”了。

可惜遊戲在一些設計上確實不太利於沒人帶的新人入坑,一些比較費時費力的設計也凸顯出那個時代特有的“風味”,雖然怪物總數很多,但是單人挑戰這些敵人的孤獨感很強;這段不長的試玩體驗最終給我這樣一種印象——想要單人打敗多人任務中血量的怪物是不切實際的,或者說是過於費勁的。

這種印象在我玩P3真正入坑這個遊戲時被徹底扭轉了。

2 PSP時代——《魔物獵人P3》朋友帶入坑,變成大刷子

大約2011年初,我在假期去北京找同學玩時,他們向我推薦了能在PSP上玩到的這款魔物獵人——P3。事後知道這一作應該是之前出在Wii上的3代的增量移植版。

由於還無法get這個系列的爽點,最初我是拒絕的;不過在“聯機玩好玩”以及“帶你刷也能過”的攻勢下,最終還是進入了獵人的世界。

一方面這一代進行了操作設計上的調整,把和戰鬥相關的按鍵從右搖桿解放出來;雖然視角調整還是需要按十字鍵,因而後來衍生出了“C手”和“E手”之類的操作流派,但至少連招輸入流暢性上有了基本保證。這一作我選擇了太刀和斬斧作為主要使用的近戰武器——太刀的氣刃斬體系應該就是這代開始的;而斬斧也是系列首個變形武器,它的屬性解放斬當時屬於能打全一次就非常爽快的技能,劍與斧各自的打點和攻速不同,也能衍生出豐富的玩法。

另一方面,當面聯機的優勢伴隨著這一代日趨成熟的流程和系統被充分展現出來。當時同學普遍進度是剛進入上位,對於和我一起進行下位任務的聯機是很好的“導遊”——從武器配裝推薦到攜帶針對道具(閃光、音爆等),從招式講解到“睡眠+爆桶G”。多一個人就多一份陷阱、道具,雖然這些東西也有效果衰減,但整體容錯率還是上升了;殘血時候隊友用閃光控怪,這種默契感覺不是“面連”很難體會。

於此同時,我也找到了自己不斷精進狩獵技巧的一個重要動力——獲得素材製作套裝和武器。在當時,下位的迅龍、雷狼龍裝備,以及後來上位的各種強大古龍的裝備,無疑是我反覆刷這個遊戲並不斷提升自己的最大動力來源。在怪獵中好的武器裝備的設計,一定是對其源怪物有著最合適的解構和重組的,很多都能充分反映所屬怪物的自身特質——而喜歡收藏可能也是很多人玩遊戲的一個重要內驅力來源吧。

每次在狩獵結算時分享(攀比)獲得的稀有素材,也是共鬥過程中有趣的一環。經歷過那個時候的玩家想必對“寶玉”、“延髓”這些次不陌生。最終我們在下位雷狼龍階段反覆刷齊了套裝,並且突入了上位的第一階段。

迅龍套設定圖

在短暫的假期結束後,回到家中的我需要面臨一個現實問題:是否要獨自繼續把這個遊戲往後打。當時的遊戲版本中,單人血量的怪物只存在於村任務中,而集會所任務都是多人血量的(多少人打都一樣,如果是多隻怪物則會略少一些);而當時我們的進度推進到了上位迅龍、及其壓種綠迅龍,上位的怪物是沒有非集會所版本的。

值得一提的是,雖然這一作不是隨從艾露貓登場的第一作,但確實在這一作開始其戰鬥AI得到了一定的強化,結合貓技能系統使其在戰鬥中有了一些存在感。作為普通玩家來說,單人攜帶艾露貓還是大大提升了開荒體驗。

抱著試一試的態度,我嘗試單人狩獵上位集會所的綠迅龍。最初獨自完成上位狩獵是讓人記憶猶新的體驗,雖然用時比較久,但也是我自《魔物獵人2》以來首次獨立完成上位狩獵。後續一週我又斷斷續續刷了十幾次,從最開始的需要近30分鐘,到後來的15分鐘能解決戰鬥;經過不斷的狩獵同一只怪物,對於換區、狂暴、打倒、捕獲等時間點的把握也越來越熟練。

可以說這遊戲就是前智能手機時代的“碎片化遊玩”體驗的萌芽。由於那時候晚上會玩幾小時《魔獸世界》,而飯後的時段和睡覺前的一小段時間,我都會選擇拿出PSP刷幾局。就這樣一路打到了轟龍、雷狼龍、角龍;雖然敵人的傷害也大幅提升,但養成了做好戰前準備與使用剋制屬性武器的習慣後,曾經強大的敵人也最終被一一戰勝。在完成了上位突破任務“雙雷狼龍”之後,我已經完全能享受這個遊戲中“觀察分析、制訂策略、提升輸出”的循環了——典型的比如冰屬性武器能破壞雷狼龍利用電蟲進行充電的狀態,將其更快打入掉電的階段。

雷狼龍

嵐龍出場

當然,很多時候輸出還是很極限的。在面臨本篇的最終BOSS——嵐龍時,最初甚至很難在限制時間的45分鐘內打入最終階段。一方面,由於它是懸浮在半空移動,對於近戰武器的打點有著更高的要求;另一方面,雖然場地中有限制其移動的機關弩,但作為個人狩獵來說對於輸出的提升相對比較有限。最終這方面的輸出不足我是靠在合理的範圍內提升火力來解決的——製作了銀火龍套及金銀火素材的太刀、弓(金、銀火龍是雌、雄火龍的稀有亞種)。如果玩過這一段的應該能記得這兩隻龍有多硬,以及素材有多難刷。

之後伴隨著第一次嵐龍狩獵成功,以及“刷只有一次和無數次”的理念,我已經能熟練使用火散射弓狩獵嵐龍了。(後來嵐龍在“崛起”中高清復刻了)

之後的一段時間,繼續遊玩的核心動力就是解鎖以及狩獵當時的隱藏怪物——霸龍、崩龍、煌黑龍。具體的解鎖條件已經記不清了,但我還記得大約半年多之後又和同學一起聯機時,我已經是一個完成了試煉已經出山的獵人,同時我們還發展了更多同學一起遊玩,幫大家儘快度過新手階段的茫然無措;最終大家也逐一在自己的存檔中解鎖了煌黑龍,並刷起了最終的套裝。(後來煌黑龍也在“世界”中高清復刻了)

回頭看看狩獵之路不知不覺已經進行了那麼長時間。在網遊之外能上人玩幾百上千小時的遊戲不多,魔物獵人肯定是算一個。

基本上也是在這一作開始,系列成了國內外大破圈的遊戲。根據從WIKI上查到的數據,在2011年6月該作就在日本達到了480萬的銷量,是PSP歷史上第三暢銷的遊戲。

當然後來我們知道,伴隨著這波成功Capcom把這個系列又帶回了任系主機上,並在3DS上發佈了4、4G、X、XX這4作——整體也算有著不錯的銷量,基本上可查到的銷量都在300萬到400萬的量級(一作本篇加續作就是800萬)。

3 PS4時代——《魔物獵人:世界》,新的起點與在家聯機

如果說《魔物獵人:世界》之前的這個系列作品還處在“古代”——有著穩步提升的遊戲性、逐漸落伍的畫面、分兩部賣的商法,那麼基本上在沉寂多年的這一代開始進入了製作和商業上的“現代”。

這裡面可能有各方面的因素,比如之前所提到的這個系列的受眾數量級相對固定了(也和只上單平臺有關);而另一方面,Capcom在那之前的一些商法還處於為人詬病比較多的“反覆移植”、“炒冷飯”、“G級單賣”的階段,如此操作了幾年之後也在玩家心中留下“等等更大杯”的印象,可能間接也影響了其初版的銷量。

系列的4和X那幾作發售的時候,正趕上工作進入比較忙的階段,到了杭州工作大踏步進入996時代。可能購入3DS的意願不強也是當時的一個原因,但主要還是也沒時間玩掌機了——雖然還是慣性地買了PSV,但是一方面沒有盜版了,遊戲試錯成本高了;另一方面時間變少了,遊玩心態也變了——因此雖然也陸續體驗了《靈魂獻祭》 《噬神者2》 等遊戲,但總的來說是一代吃灰的主機。PSV上沒有“怪獵”系列作品還是挺讓人失望的。

直到2017年購入了PS4Pro,次年發售的《魔物獵人:世界》無疑是讓人振奮的重回這個系列的理由。熟悉的怪物的高清化、無縫且更錯綜複雜的地圖,是它在宣傳階段就直接抓住人眼球的直觀變化;遊戲放出的測試預體驗也讓很多人玩了大呼過癮。最初一起玩P3的同學其中一個也來到了杭州,於是我們都在本作發售時就購入了遊戲,並在週末的晚上開始進行客廳聯機的體驗。

那段時間可能是我對於客廳及PS4使用最多的一段時間,一方面還沒有娃,另一方面又相對有了一些週末的閒暇。在週末的晚上開著微信語音、開著聯機寶然後共同開荒,確實讓人找到了些許當年一起玩P3時候的感覺。

當然除了客廳聯機畢竟不如“面連”那麼方便外,遊戲內的一些創新點確實讓這個系列的遊玩變得更平順、便利了。例如:怪物“痕跡”系統變成了本作貫穿始終的一個設計,既關係到已解鎖的怪物的更快狩獵,也承擔了一定的敘事任務,並輔助了“歷戰級”怪物的解鎖;另一方面,地圖中各處的小營地,配合對近路和楔蟲的運用,也使得探索和狩獵變得更加敏捷——比如這次的搬蛋任務就有了截然不同的新奇體驗。

武器系統的進化這裡就不展開了,實際玩過的很多玩家應該都能體會到。太刀登龍見切、錘子小陀螺、雙刀搓背、銃槍龍擊、盾斧超解、弓箭滑步和龍之一矢、重弩架槍等等,相信玩不同武器(大部分武器)的玩家都能數出至少一種強大又華麗的武器技能機制。

而一些敵人結合其特定的戰鬥地圖生態也變得讓人印象深刻。例如歷代基本都會有的超大體型敵人狩獵,這作就有和熔山龍的戰鬥——在開篇時就體驗了一下這種類似《戰神》中在巨人上攀爬的過程,之後也有一段結合炮擊防禦和登陸作戰的討伐戰,在主線劇情中還引出了封面怪滅盡龍。

劇情中的熔山龍

熔山龍背上的滅盡龍

幾個後期古龍的決戰場地也讓人印象深刻。相信很多獵人都有同樣的記憶:滅盡龍在它充滿尖刺的老巢中絕命昇天使出“如來神掌”;鋼龍在其最後棲息的平臺上釋放強力風壓(使用掉幀攻擊);炎王龍在間歇噴發岩漿的巢穴中使用“核爆”。這些都是讓獵人即使到了狩獵最後也不能放鬆警惕的重要原因,使得每次狩獵過程(至少開荒階段)都緊張刺激。

而本篇的最終敵人——瞑燈龍除了做的裝備比較好看、以及弓箭打起來很爽以外,相對記憶點就不那麼多。

鑑於篇幅原因,對於期間一些小的版本的印象就不展開了。這部分最後就簡單談談2019年發售的冰原DLC中印象最深的幾個點。

冰咒龍

首先無疑是引入了鉤爪系統,讓狩獵過程變得更加靈動,但實際上主要還是強調騎乘控怪以製造倒地輸出空間——大型怪物“滿身大漢”的梗大概就是這個時間段出現的。

其次則是新的“地圖王”與地形的設計讓人印象更加深刻,例如:在陸珊瑚臺地的中心,高聳入雲的山頂,能挑戰從黑影中出現、並激烈改變環境的瞑波龍;而在瘴氣之谷的最深處,則會遇到外形和機制都讓人為之戰慄的屍套龍——加上出場率較高的封面怪冰咒龍,這種“每個地圖有至少一個與環境相符的頂級捕食者”的設定已經深入人心。

與這些“地圖王”相比,我確實覺得作為最終BOSS的天地煌啼龍在存在感上又沒那麼大了——我甚至需要上網搜一下才回憶起這隻怪的名字,只記得一階段獵人輪流控制它去撞牆的場景,以及二階段掉幀秒人攻擊的龍捲風。

而作為終盤體驗之一的“聚魔之地”,我只淺淺體驗了下就放棄了。總的來說我還是更想體驗狩獵做裝備的過程,單純的提升數值技能對我的吸引力沒那麼大。

4 《魔物獵人:荒野》——獨自狩獵,囫圇吞棗

荒野的主題怪:鎖刃龍

整個“崛起”這一作我沒有入坑,原因也是和之前類似的——首發沒上PC,而我沒有買NS主機。雖然稍微雲了一下,但我確實也不喜歡操龍術和百龍夜行這兩個新系統。

所以再次回到這個系列就是這次的《魔物獵人:荒野》了。雖然發售之前在性能表現上就有不明朗的趨勢,但作為我自己來說目前的遊戲本設備測試了一下還是能玩的,所以就果斷購入了PC版——這應該也是首次同步有PC版(關於防盜版加密網上還有一個話題,這裡不展開了)。

之前一起玩的同學這次還是在發售日當天和我聊了一下,等待下載完成的心情還是很激動的。之後由於兩個人都有了娃了,平時各自也比較忙,總歸也是沒什麼機會在一起聯機了。事後看來這一作其實下位階段一直在過劇情,也不太鼓勵以聯機的方式一起推進劇情;在上位階段,這一作在大部分時候容錯空間給得很足——首先隨從貓的戰鬥力又更強了,救援信號也可以召喚NPC角色來助戰,而且敵人的大範圍追擊技能有著明顯的提示。綜合這些點,因此即使是大部分歷戰任務,只要適度更新裝備就很難貓車。

關於這作的劇情及敘事節奏,基本上機核的節目都聊過。值得一提的是,在“世界”的主線劇情中,尚且會有過完劇情有一些NPC一起戰鬥(划水)的情況,在這一作卻又完全變成了“NPC只活躍在播片裡”——而通過救援信號召喚的NPC則完全是莫得感情的機器人,也和當時的劇情沒關係了。

上位再戰鎖刃龍前,猜猜我此時的內心OS..

目前我總共密集遊玩了兩個週末晚上的時間(總共32小時),基本上也參與了幾次歷戰鎖刃龍,並且快做齊鎖刃龍的武器和套裝了——後續可能繼續遊玩會刷黑蝕龍套裝以及各種支線任務和挑戰任務。

在這不長的體驗時間中,地圖氣候的劇烈變化、吃大餐時的豐富演出、首次與部分古龍或地圖王戰鬥還是能讓人感覺興奮的。而戰鬥中,新增的“集中模式”我屬於能接受(但也沒好感),使用太刀時感覺的變化整體上還是正向的,既有其強大的一面也有其需要操作的一面;並且不少武器在“世界”和“崛起”兩個系列的基礎上又做了很多改動,拋開特別無腦的機制不談,有一定操作和循環要求的強力技能也不少——整體上來說,在“又強又帥”這件事上這作的戰鬥設計算是大部分達成了,因此一定程度上會有“怪太脆不夠打”的感覺,其實這也應該只是對於比較熟練的獵人而言是如此。

而怪物的設計從總體上來說,20只新怪(包括新亞種形式“護龍”)的整體設計水平和帶來的新鮮感(和“世界”“冰原”時期比)有所下滑;而目前明確了是地圖王的三隻怪,除了煌雷龍的另外兩隻都有點微妙的不夠格(姑且稱為“大水獸”和“大章魚”),可能是要為資料片留一定的設計空間;還有就是大家都吐槽的白熾龍,沒有對應裝備,屬於意義不明的設定了。

這次我仔細查了一下,整個系列中的怪物一共已經達到了300多隻,在這個基數上確實越來越難設計新的怪物了。這次怪物中有幾個長相比較鬼畜接近“克蘇魯風格”的,或許也是想嘗試一下新的設計方向。而另一方面,老玩家遊玩這個系列會越來越傾向於“快速達到終盤狀態”,其間可能有為數不多的一兩個平臺期會稍微去刷點裝備,但快速趕進度做後面的武器裝備從流程優化上肯定是沒錯的——但這確實對那些串場的怪物是一種消解,像纏蛙這種敵人,如果不是追求大小金成就,那麼重複刷的必要性和動力都會相當小;而屬於這個情況的怪物在20個新怪中就有一半左右了,弱小的怪物裡或許就刺花蜘蛛(因為裝備好看)會被反覆刷多次。

確實以2025年當下的遊玩心態來說,更多的還是關注地圖王、古龍之類比較終盤的敵人;對這種遊玩方式來說這個遊戲一半的怪物都只是填充,那麼與之配套的一些地圖和生態設計也不會得到足夠的關注了。這是從“冰原”開始就有的趨勢,只是到這作裡更加明顯了——一方面玩家玩得比較急的狀態是客觀存在的,另一方面遊戲很多輕量化、“便當化”的設計也助長了這種心態。

這次“荒野”中極限輸出流程過於容易把怪物連死,就難免讓人有些微辭。在之前一些版本,各種衝擊極限時間的戰鬥也是需要和怪物有很多交互,並需要有一定的“引出招”和應急處理的,有很多精妙的預判;而這次過早的能把怪打入到類似木樁的體驗,確實削弱了這種感覺。當然我也不覺得這是一個不可挽回的問題,畢竟從玩家中位數情況來考慮,或許大部分玩家確實能收穫一段容錯更高、爽快度更強的體驗,並且也還是要熟悉武器和怪物才能順利打到最後;另一方面從數值把控上其實不難規避這種問題,製作方完全可以蒐集到數據之後進行調整。

感性上來說,如果一個狩獵遊戲的大部分過程都讓人想跳過直奔最後那幾個怪,那些地圖沒有讓人探索和觀賞的新鮮感,肯定也不是一個好的狀態,而這正是玩起來覺得“短”的真正原因——當然現在這樣填充大段不成熟的劇情肯定也不好。

“怪獵”這個系列畢竟不是一個類暗黑遊戲,不能真的就以終盤遊玩為設計重心——大部分偏單機的遊戲從通關率考慮都無法這麼做。所以Capcom在對性能適配上的問題進行細化調整之餘,可能還真得想想這個系列敘事遊玩節奏的問題——現在屬於卡在變革祖宗之法的過程中,一個不上不下的尷尬位置了。

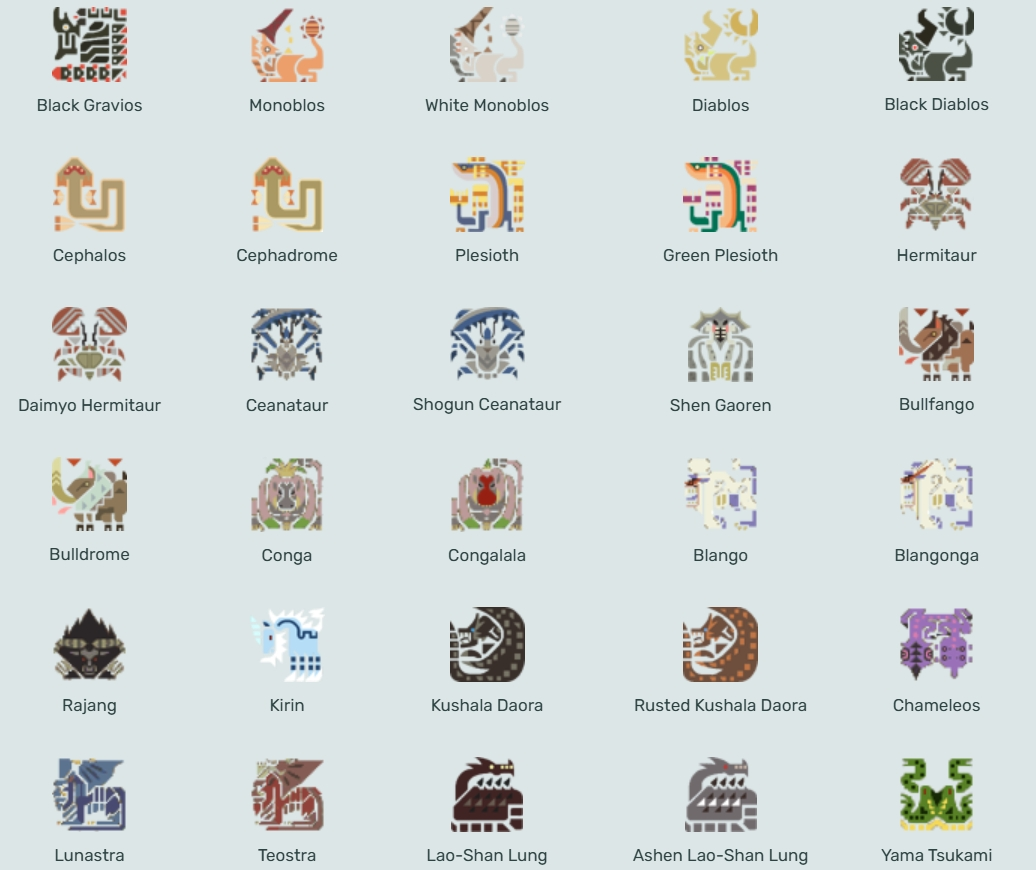

順便提一件小事,就是其實Capcom為每隻怪物都設計了一個聽著比較中二的英文名——這幾代有了劇情語音,過劇情的時候留意應該都能聽到。比如經典的Diablos(角龍)之類的,感興趣的可以去看看怪物圖鑑。

2代Wiki怪物英文名

結語

雖然最後整體一定程度上還是寫成了流水賬的形式,但我也盡力補充了一些當時遊戲的細節信息和自己遊玩的背景——或許能起到一定的講述“系列斷代史”的作用吧。

如果現實中還能找到幾個朋友一起玩“怪獵”,這種遊玩過程無疑是幸運的;隨著共同戰鬥中自己越來越熟悉操作、越來越熟悉怪物和這個世界的機制,那種感覺是非常昂揚讓人振奮的。即使現在很多老獵人會覺得這個系列便當化了,但只要看看戰鬥中界面上方不斷閃動派生的出招表,以及滿屏的UI信息,就會發現其實這個系列對於新人上手來說從來都是不輕鬆的。

其實即使是狹義的“類怪獵共鬥”這個領域,做了一些微創新以嘗試復刻的遊戲也有一些,例如《討鬼傳》《噬神者》《狂野之心》等——其中《噬神者》1和2我還深度遊玩過,整體來說這些遊戲中的怪物和武器系統始終差一口氣。栩栩如生的怪物行為,輔助以越來越豐富的生態和地形互動,這無疑是“怪獵”系列積累下來的寶貴財富。

廣義的“共鬥”的體驗曾經在我們的生活中也是很充沛的,從紅白機1P和2P,到PC模擬器“搶按鍵”(兩個人按很容易打到鍵盤響應的上限),到很多分屏遊玩的遊戲。這次雖然沒有時間玩《雙影奇境》,但其實這種雙人配合共同想辦法過關的心流我覺得和當時玩《生化危機5》是一樣的;一些老玩家或許沒時間玩“共鬥”遊戲了,但看到更多新玩家能體驗到優秀的“共鬥”遊戲,會感覺的遊戲世界中一個重要的脈絡還在延續沒有丟失。

幾乎寫完這篇文章的時候,又正好看到了機核的“怪獵”整活視頻節目,那種線下當面聯機的感覺這次藉助幾個筆記本“面連”又讓我感受到了一回。那種既積極(龍馬努力輸出)、又歡樂(其他人各種節目效果、甚至把次數貓完了),關鍵是那種重過程而不是結果的遊玩狀態——我是很想努力找回的,也與各位共勉。

*下週會繼續更新技術向的文章。不過這次寫到一半,我確實覺得可以不定期有一個“小眾”“老遊戲”推薦環節。下次再聊遊戲可能就會推薦一下《魔塔大陸2》。