筆者此前雖在遊戲過程中有精神分析式的啟發,但從未嘗試從精神分析的角度去切入遊戲批評或設計理論,也不是專門的遊戲從業者,因此在論述過程中難免會有理論盲點或牽強附會,請多包涵。 本文緣起於近期讀過的一些不成體系的遊戲設計理論文章,絕大多數為發佈在社交媒體的網友作文,其中相當部分的文章呈現了一種類似巴甫洛夫訓狗一樣去訓練玩家的把式,強調通過某種強迫性重複的機制去迫使玩家沉沒在宛如迷宮一樣的設計要素當中,且為之提供一種虛假且卑微的主體性幻覺,我認為,這種行為在任何倫理層面上都是卑劣的。在此,在任何理論範式基礎上為遊戲理論奠基都不失為一種有益的嘗試,也是破除無聊的強迫性重複的有效手段。 ——寫在前面

精神分析視閾下的遊戲-Fort/Da

在精神分析領域,遊戲這一概念的源頭可追尋至鼻祖弗洛伊德在其著作《超越快感原則》中所描述的 Fort/Da。弗洛伊德曾發現一名年齡處於 1 至 2 歲的幼兒在母親外出之際,會熱衷於玩一種扔線球的遊戲。幼兒一隻手握住線,另一隻手拿著線軸,不斷地將線軸向外扔出,而後再借助線將其拉回,口中還同步配合著發出「Fort・・・・・Da!」的聲響。弗洛伊德指出,這是兒童於母親不在身邊時尤為喜愛玩耍的一類遊戲。在此基礎上,他進一步闡釋道:

母親離開對孩子來說不可能是一件高興的事,也不只是一件無所謂的事。那麼,他把這個痛苦的經驗作為一種遊戲來重複,是怎樣和快樂原則聯繫起來的呢?答案或許是現成的,離別一定是作為快樂返回的前奏,而遊戲的真正目的就在於後者。 (注:車文博主編:《弗洛伊德文集》第四卷,11頁。)

雅克·拉康在第一期研討班「弗洛伊德的技術性著作」(The Seminar of Jacques Lacan,Book Ⅰ,Freud’s Papers on Technique 1953—1954)中依此構想了在主體歷史或主體經驗中語言的起源:

重要的並非在於兒童說出了Fort/Da這兩個詞——在其母語中,它們相當於“不見了/出現了”——……而在於自一開始我們就有了語言的第一種表現。在這個音素對立中,兒童超越了在場與缺席的現象,進入了象徵的位面。

在此,拉康試圖闡明語言作為一種 “缺席 / 在場” 的辯證法是怎樣呈現的。當兒童因母親的缺席而陷入焦慮狀態時,他藉助某種象徵化儀式,在音素(依據雅各布森的概念,可將其理解為發音時的單個動作以及所發出的音響,在雅各布森的理念中,音素是一種意味著純粹差異的語言單元)進行差異化運作的同時,實現對母親缺席狀態的掌控。拉康認為,主體性正是在這種缺席 / 在場的辯證關係中得以生成。也就是說,當一個尚未具備主體性的兒童面對母親的缺席狀況時,他通過這種 Fort/Da 遊戲使其走向辯證的反面,進而緩解自身焦慮。因此,這種 Fort/Da 實則是一種儀式,猶如古時人們為求雨而舉行的祭祀活動。與其說人們企圖依靠祭祀來求得降雨,倒不如說祭祀這一行為生成 / 造就了其自身與自然降雨之間的關聯,從而使人們在其中擺脫焦慮並找尋到自我。對於這一點,結構主義人類學也有著類似的論斷,列維斯特勞斯所發現的亂倫禁忌並非源自遺傳學視角,而是當部落居民通過對原始經驗的觀察(這裡要注意,並非是說部落居民依據原始經驗,而是部落居民在觀察自身的原始經驗本身),將亂倫行為當作一種禁忌內化為自身經驗當中,並通過對部落中女性的交換交易而獲得一種名為 “我們” 的觀念時,亂倫禁忌便應運而生了 —— 所謂亂倫禁忌,從根本上來說是出於 “我們” 的自交禁忌 —— 這恰恰是一種 “Fort/Da” 的遊戲。

精神分析將 “Fort/Da” 解讀為一種 “遊戲”,原因在於遊戲行為乃是人們獲取直觀經驗的模式之一。之所以稱其為 “之一”,是因為諸如吃、喝以及睡等身體性的經驗同樣也屬於直觀範疇,而遊戲較之差異在於,它恰是作為一種於 “缺席 / 在場的辯證法” 中促使人們獲得主體性的行為模式。人類藉助這一模式從自然中生成 “人工”,並且反轉過來在人工之上尋得了主體觀念。在此處,遊戲行為是一種源自俄狄浦斯期的原始經驗,它萌生於人的焦慮,並且造就了人類自身。需要著重強調的一點是,在此我們提及的 “人工” 並非某種既成之物。正如海德格爾對 “Vorhandenheit”(在手狀態)和 “Zuhandenheit”(上手狀態)所做的區分那樣,這裡所說的 “人工” 指的是一種製作方法已不甚了了,是一種自然物與人造物的混合狀態,與其講它是人類所製造的,倒不如說是某種製造了人類本身的事物。

Wo Es war,soll Ich werden”(它在哪裡,我必在那裡生成)。

拉康認為,人類與遊戲所製造的象徵秩序之所以呈現出這樣一種反轉的關係,是因為人類是一個早產兒,與一般的哺乳動物不同,人類出生之後會在相當長的一段時間中完全依賴父母的照料。早產的嬰兒是一個混沌未開的狀態,它無法對自身和周遭環境形成完整的印象,一切行為模式和外界的交流都必須以父母(中的一方,確切來說,應該是依靠一個母親所代表的位置,因為母親具有哺育的能力)為中介,話語結構中的 Author(慣譯為大他者,吳蕤認為此處應該翻譯為大它,因為這個詞並非一個具體的人稱概念,而是一個相對於主體的位置) 位置在此形成。當人類進入象徵秩序併產生主體觀念之後,這個前象徵的,不具備主體觀念的「它」就被壓抑,精神分析中將這些破碎的印象稱為 Das Ding。但這個 Das Ding 並非指代某種確證的,前主體的感覺材料,而是通過話語的迴路建構而成的,換句話說,我們只能通過語言本身回溯性地對前話語的感覺材料進行建構,而非我們真的回憶起這樣一些材料。回憶只能是一種語言的運作,因此弗洛伊德在《夢的解析》中認為,重要的並非是病患夢到了什麼,而是他如何說出自己的夢。

人對不可語言化的感覺的錨定,是通過語言本身構成的迴路而達成的,事實上除了這一回路之外什麼都沒有,因而這並非意味著真的有某種不可言說的感覺在那裡,而只能意味著我們總想在語言的匱乏之處尋覓自身,這種尋覓的反思性本質上是一種「元層級的迴路」,即當我們遭遇語言的匱乏時,我們會以自身的缺席作為參照,去建構一種超出的視角從而獲得這一命題的元層級,並在此重新迴歸到語言的領域本身。在此,所謂「前主體性」的「前」,是指在話語中建立的時間觀點的「前」,而非思想在前,換句話說,這種「前」是語言本身的回溯效果。

原始的遊戲經驗乃是人在象徵秩序中登記自身的行為模式。於拉康而言,這種登記與 “閹割”(castration)存在關聯,在此暫不做深入探討。總之,正是由於象徵(父之名)的閹割舉動致使主體構建起了享樂模式,也就是說,唯當主體在話語中遭遇到(其自身的)缺失和不足時,才會回溯性地構建出自身在象徵的閹割行為發生之前的 Jouissance(原樂 / 絕爽 / 無條件的徹底的享樂),而這種構建模式同樣也是話語的效用體現,此即所謂的 “回溯性建構”。而已然在象徵秩序中完成註冊的主體的遊戲行為,恰恰是對這種原始遊戲經驗的重複,即通過這一行為試圖退行至閹割發生之前的階段,進而在那裡尋覓不受約束的 Jouissance,這種行為雖必然以失敗告終,但也是人找尋自身主體性的途徑。

因此,在精神分析範疇內的遊戲恰恰是這樣一種行為:已然經歷了閹割的人們試圖通過遊戲去尋覓那個遺失的、處於彼岸的、發生於創傷之前的自我,然而由於所謂的「自我」正是來自於閹割本身,因此他們終將一無所獲,伴隨而至的卻是當下的這個主體。

但在此處所探討的 “遊戲” 與現今的 “電子遊戲” 仍存在差異。諸如繪畫、藝術、電影、寫作等等創作方式均屬於精神分析所論及的 “遊戲” 範疇,或者反過來說,上述各類創作模式共通的母題才是我們所說的 “遊戲”,其在古希臘語中應為 techne,即一種從自然中生成人工的手段,電子遊戲只是其中的一種。

玩家的慾望——在遊戲中找到身體

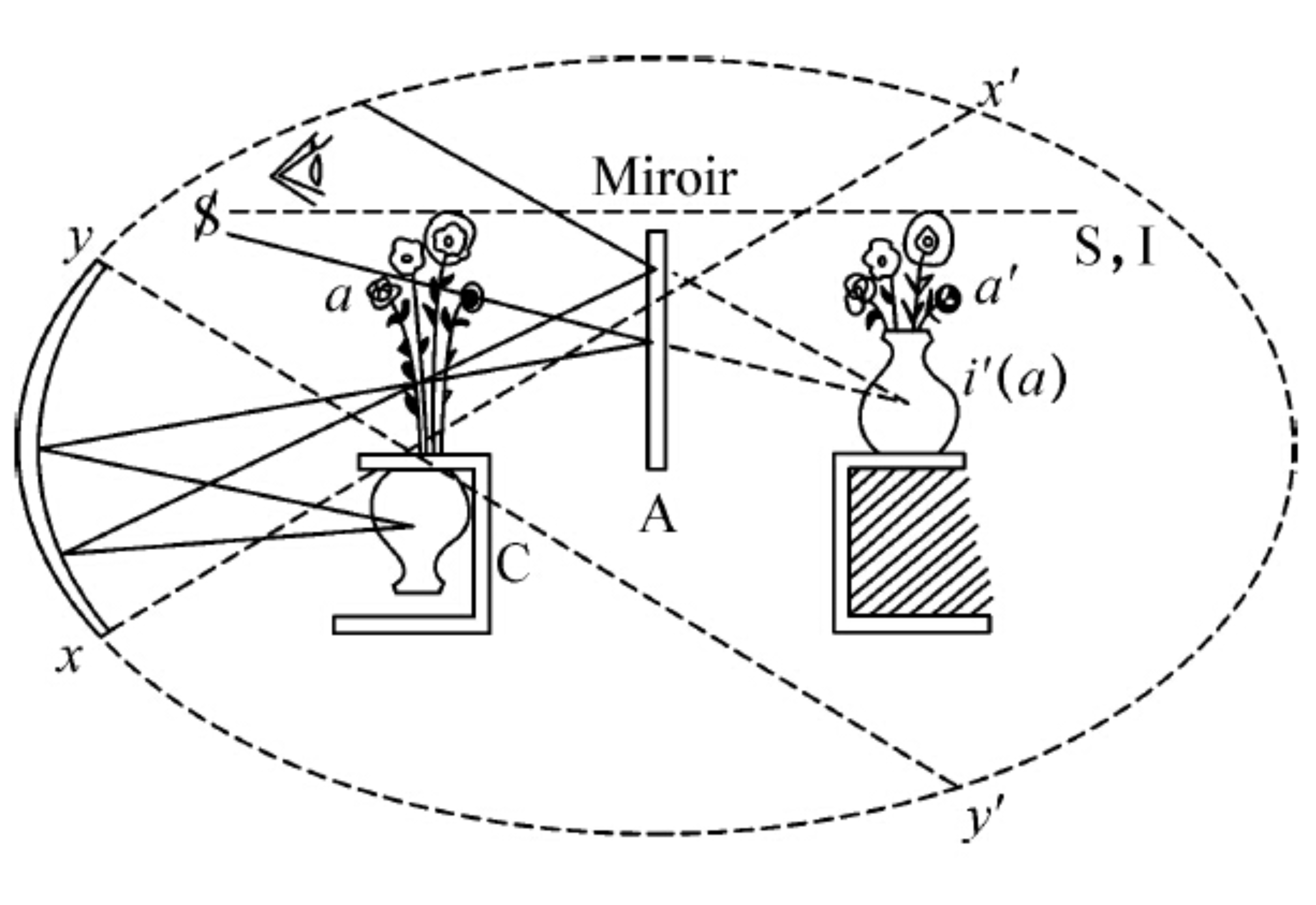

人類的早產性導致新生兒對自己身體的觀念是破碎且零散的,它無法自如地運用自己的手臂、軀幹和雙腿,而對於這種破碎的身體印象的整合,則需要藉助一個他者對它呈現的某種「鏡像」,從而完成對身體的格式塔式重組。於是,拉康在第一期研討班上提出了光學模型:

細節不必深究。圖形左上的眼睛就是指處於幼兒時期的它,左側反轉的花瓶和直立的花束象徵著幼兒破碎的身體經驗,右側完整的花瓶和花束則象徵著經由格式塔式重組後的身體經驗,拉康稱之為「理想自我」,而中間的 Miroir 則是促使左側重組為右側的中介位置,即大寫的他者 Author。拉康經由這幅圖示想要說明的是,主體對自我身體的整合必須經由一個 Miroir 一樣的大他者位置,在俄狄浦斯期中,這樣一個大他者位置會發生置換:在俄狄浦斯第一階段,幼兒以哺育她的母親作為大他者,通過對母親發出要求來尋獲一個整合的身體印象;在第二階段,則會遭遇母親被父親剝奪而產生的閹割焦慮;而到了第三階段,則通過認同父之名為大他者從而在象徵秩序中註冊自身,也就是上文所述的「Fort/Da 遊戲」。在此,並不意味著這樣一種對身體的格式塔重組就形成了一種穩固的印象,我們依然會通過患病、飢餓、排便等等生理需求而感受到身體與自我(被象徵秩序賦予的)之間的不一致和不協調性,在此,身體呈現出一種分裂的面向,即被象徵秩序整合的可被解釋(被縫合)的身體和那個不聽話,不受控也不協調的實在身體,因而這樣一個 Miroir 的位置和功能也會持續保留。

電子遊戲正是這樣一種模式。

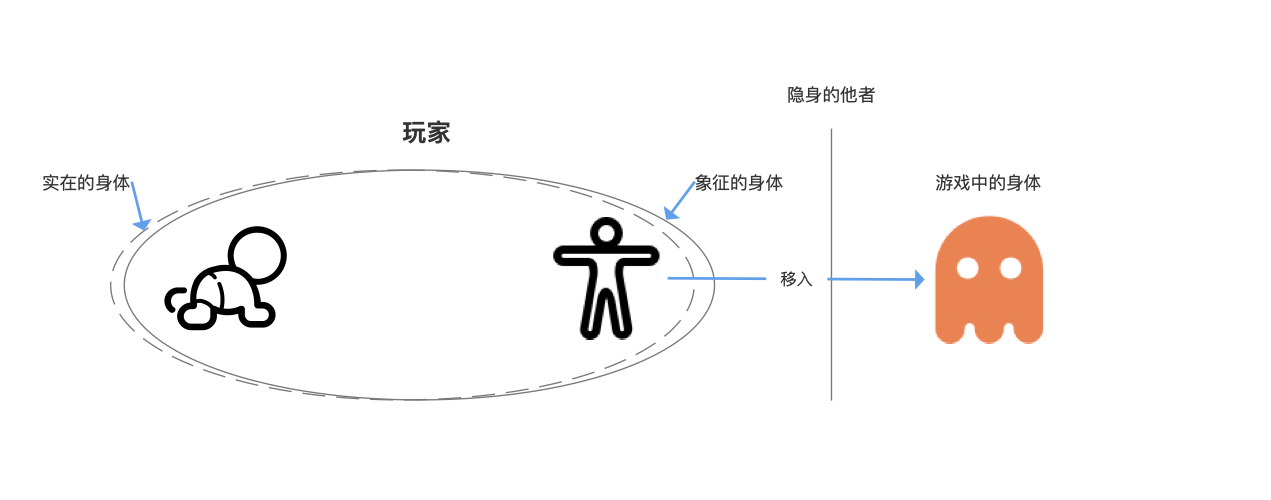

在電子遊戲中,玩家經由操作裝置控制在熒幕上的遊戲角色,從而產生了一種鏡像關係,將自我形象整合入熒幕呈現的角色當中,所謂代入感正是從此而來。在這種鏡像關係中的媒介,既可以說是玩家正在操作的手柄或鍵盤,也可以說是運行著電子遊戲的計算機或家用機,總之這是一套在這種鏡像關係中以隱身的方式而在場的系統,它為這種鏡像的投射提供了擔保。這意味著玩遊戲的行為是一種與「隱身的系統」進行互動的行為,在這個過程中玩家捨棄了原有的一副經由象徵整合的身體,而投射到另一副出現在熒幕上的身體:

如圖所示,玩家的身體意象是破碎的實在身體(虛線)和被縫合的象徵身體(實線)的重疊,而經由新引入的隱身的他者(大他者)而形成了象徵身體向遊戲中的身體的移入,在此,原有的象徵身體被壓抑,新的遊戲中的身體取而代之。

在此,必須說明精神分析中的「身體」的概念。所謂象徵的身體本質上是語言的,是可被說出的,正如在「Fort/Da」遊戲中「缺席/在場」的辯證法一樣,象徵身體的引入意味著對原有身體的殺害,而象徵本身的不完備會從其內部製造一種剩餘。原初的剩餘觀念與兒童的排洩物有關,這樣一種從身體內部被排出的無用之物,代表了原初實在的身體意象——一種因其無用而被排出,但同時也因被排出而可被觀看的來自內部的殘渣,它與正在運行著的不可見的身體本身保持著一種緊張關係,它散發著無用的味道,但又會吸引大他者的注意(通常來說,母親會對新生兒的排洩物有強烈的關注),它來自身體內部,但不可解釋且被廢除,如果我們也將其視為某種話語(事實上嬰兒經由排洩取得大他者的關注,就意味著排洩本身是一種 lalangue),它正是一種在被說出的語音和被聽見的意義之間的,某種被遺忘和禁止的東西——這正是所謂實在的身體——意味著,實在的身體並非某個原初的東西,而是一種來自於象徵身體的剩餘,且人們經由這種剩餘而產生的另一個範疇的想象,它是象徵身體的內部,但這個內部不可被觸及(一旦切開身體,其展現的內部也就變為了外部),只能經由這種被排出物形成既定的印象。與之對比,象徵的身體是有意義的,是全然可被解釋的(不可被解釋的部分被殺害和殘渣化),毋寧說是一種類似弗蘭肯斯坦中的科學怪人那樣,是被語言縫合的。話語的先在性保證了象徵身體的連貫,這對於遊戲中的身體也是一樣,為什麼遊戲中的人物動作要與對應的操作(來自大他者的訊息)必須要有穩固的對應關係?是因為只有這樣一種穩固的關係才能完成縫合,即現實中的象徵身體經由「隱身的系統」向遊戲中的身體的移入。

主體在遊戲身體中的遭遇與現實的身體截然不同,或者說,遊戲中的身體總是被大大簡化了的,即使在一些模擬生存類的遊戲中,那副遊戲身體會遭遇病痛、受傷乃至飢餓一類的折磨,但這些折磨始終存在意義,它會在另一個時間點上獲得解釋,你可以通過使用道具,或者觸發對應某種行動去解決這個問題,而現實中那個與實在身體重合的象徵身體不同,它面對的問題總是混沌不清的,有時我們因飢餓而攝入食物,但更多的情況下,正是因為那副實在身體以一種不可能的向度而存在,導致我們必須強迫性進食才能緩解焦慮,焦慮使我們總想超越當前這幅身體到達那個可以無限度地進食,無限度地飲酒,無限度地享樂的遠點,但這一遠點始終無法觸及,毋寧說,導致我們無法觸及那個遠點的障礙恰恰是反轉地構成了我們享樂的要素,即唯當我們吃下更多,喝下更多,享用更多時,才能觸及障礙,但正因為那裡存在著一個障礙,我們才能用「更多」來度量自身。因此,人們試圖尋獲的「自我」恰恰是經由象徵所形成的障礙而構成的享樂的迴路,如果我們從這樣的出發點去定位慾望(某種驅使著我們並以不可滿足的姿態去定位了我們自身的東西)的話,那麼慾望的功用正是假借身體維持著慾望自身的再生產,即慾望意味著一種根本上的(象徵的)匱乏,這種匱乏誕生於失去了慾望的焦慮,它的目的在於維持我們還能繼續去慾望,而那個還能「再來一次」的東西,就是我們所使用的「我」。

現實身體(實在與象徵的重合)中的象徵位面是一種不斷動態變化的東西,經由這種動態變化,我們能將外部的事物納入自身,就像是人對工具的使用那樣,也像是人們在觀看電影時攝影機與觀影者的視覺的重合那樣,於是世界就以這樣的姿態被解蔽(ἀλήθεια),即世界並非是某種外在於我們的東西,而是我們將自身移入的東西,所謂「被拋入世」(Geworfenheit)正是此意。電子遊戲正是假以這種「被拋性」而提供了另一片「世界」(並不意味著有任何原初的世界,世界總是另一個的),通過操作那副新的象徵身體而在世界中游歷,這幅身體當然是帶有某種天然的使命的,因為這是構成意義網絡的原點(菲勒斯),但就像是玩家們經常做的那樣——我女兒被綁架了,所以,能來一局昆特牌嗎?——重要的不是如何達成那個使命,更不是在其中完成某種巴甫洛夫訓狗那樣的循環,否則電子遊戲將與利用了快感原則(多巴胺代謝週期)的一分半短視頻乃至 drug 沒有任何區別,而在於——我們如何在其中找到我們自身。