說在前面

去年很榮幸拜讀了本站軍武區大佬@西米恩說的系列文章《騎兵論讀書筆記》,跟著大佬的視角梳理和了解了自17世紀以來近代騎兵的發展歷程,在收穫頗豐的同時也激起了自己閱讀《騎兵論》進行進一步瞭解和學習的想法,也希望通過閱讀一手資料的方式,破除和回答一些在網絡上廣為流傳的、不合時宜或未經論證的關於近代騎兵的種種論述和觀點。終於,在一年來見縫插針和閱讀和簡單思考之後,我也打算從自己閱讀的視角對《騎兵論》裡關於近代騎兵戰術和訓練組建的內容進行粗淺總結和討論,希望各位讀者多多指教和分享自己的看法。

作為一個熱愛和練習近代軍刀對抗的兵擊仔和初級軍宅(此處艾特大尉老師哈哈哈哈),儘管不能體會騎馬衝鋒的感受,但我自己還是非常認同莫德上校對於近代騎兵的絕大多數論述和觀點,即以騎手高超的馬術和高度的組織度為基礎,充分發揮騎兵部隊的機動性和衝擊能力,通過運動戰的方式時刻佔據戰術和戰役的主動權。但或許也是受限於歷史時代和近代軍事研究的特點,莫德上校對如何使用這種高效的騎兵部隊的想法甚至還不夠激進和大膽,一旦騎兵部隊擁有了上述的特質,那麼他們不僅可以在正面的集群衝擊中大獲全勝,也可以在小規模遭遇戰、襲擾和穿插作戰中大放異彩——變成一支真正多功能且可靠的現代軍隊。

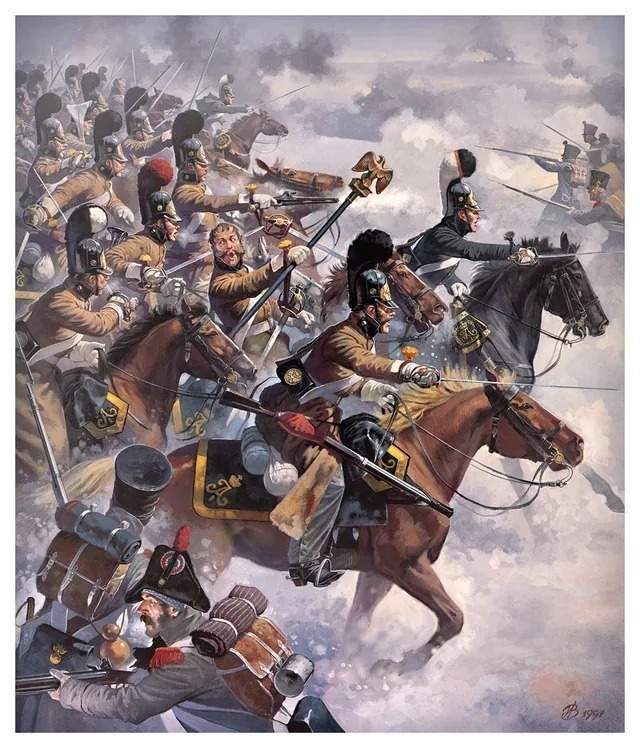

組成橫隊線列衝鋒突擊的法軍第四驃騎兵團

而他們的後裔,即以坦克、各類機械化裝甲車輛(包括火炮、防空導彈等)、以及機械化步兵為主要組成的現代軍隊正是發揚了近代騎兵高機動性和強大進攻能力的特點,而其中同樣不可或缺的還有技術進步帶來的轉變,就像刺刀取代長矛+火繩槍的組合一樣,火力、防護和機動性融為一體的現代裝甲部隊成為了比騎兵更好的選擇,也克服了騎兵部隊培養和指揮中的各類缺點和侷限性。但其中還有一點是永遠不變的,即基於嚴格的紀律、高尚的品格、充足的教育以及堅強的決心所打造而成的士兵集體。在武器裝備和技術體系不存在極大代差的前提下,能夠取勝的一定是這樣的軍隊。

前言:近代騎兵的價值

由英國著名騎兵軍官和學者弗雷德裡克-納圖施-莫德所著的《騎兵論》一書,主要討論了這些在18-19世紀活躍的近代騎兵們所面臨的種種困境和問題。其首先嚴厲地駁斥了一個廣為傳播的謬論,即近代騎兵不能也無法衝擊未出現動搖的步兵陣列,幾乎全篇文章都將近代騎兵(無論輕重騎兵)的戰場衝擊能力作為騎兵戰術的核心價值,摒棄了從19世紀中期到21世紀的今天都被廣泛接受的,即失去板甲保護的近代騎兵只能作為偵察襲擾和追擊逃兵的輔助角色的觀點。

實際上,莫德上校的論點十分清晰且抓住了問題的核心,即騎兵這一擁有高機動特色的兵種在古往今來戰爭中的使用方法和價值:絕對的主動性和進攻性。無論是百八十人的小規模衝突,還是數十萬人的會戰戰場,在局部區域集中優勢兵力一舉突破敵方陣列永遠是戰場指揮的主要目標,也是所謂“以少勝多”戰術的實際操作方式,即設法讓敵軍力量分散,並儘量快速集中我方力量在局部優勢的前提下給予關鍵一擊。而實現這一目標最直接的方式,就是在部隊的機動性上取得優勢。

與法軍胸甲騎兵交戰的英軍重龍騎兵

而騎兵所具備的機動性優勢正是戰場上實現局部兵力集中的關鍵,騎兵強大且多數的一方往往擁有戰場的主動權,其可以自由選擇交戰的區域和時機,而處於機動性弱勢的一方往往只能選擇構築防線,並將士兵分散在戰線的各個角落——否則就會被輕易地趁虛而入。然而,分散在防線上的兵力很難快速反應集中,只能依賴於預備隊進行補救,但具備機動性優勢的騎兵則可以在防線的任何一點上通過不斷的移動和迂迴包抄上取得兵力優勢,並通過一次側襲、背後突襲甚至是正面衝擊的、堅決執行的衝鋒取得勝利。

從今天21實際的視角來看,近代騎兵無法衝擊論就如同坦克無用論一樣可笑。現代的坦克部隊正是衝擊騎兵部隊的繼承者,即一股可以發揮機動性優勢的裝甲鐵流,能夠快速洞穿任何防守薄弱的敵軍陣列。這種主動攻擊功能是其他兵種無法取代的,也是近代騎兵同樣需要保留和追求衝擊能力的關鍵——如果只能對付士氣低下或瀕臨崩潰的步兵陣列,那還不如讓這些騎兵都下馬組成方陣來的實在。實際上,自克倫威爾時期到普法戰爭,有無數的案例證實了優秀且組織嚴密的近代騎兵完全可以對步兵陣列發動強力衝鋒,且可以取得傷亡比佔絕對優勢的成功結果。當然,面對組織不夠嚴密的敵軍騎兵部隊同樣可以打垮對方。

在滑鐵盧戰役中成功衝擊法軍步兵陣列的英軍龍騎兵繳獲了法軍的鷹旗

有趣的是,莫德所著的《騎兵論》間接地影響了後世坦克的誕生,一戰實際的戰場環境因步兵武器的全面升級和塹壕體系而全面偏離了莫德預想的19實際末期戰場,因此近代騎兵無法再在一戰環境下執行可靠的衝擊突破任務。而師承莫德的富勒則提出了裝甲兵戰術理論,指出坦克正式取代了騎兵的角色,在戰場上繼續發揚快速機動和集中優勢兵力衝擊突破的功能,同時,伴隨坦克共同快速機動的機械化步兵也成為了曾經線列步兵和騎馬步兵的繼承者,將步兵的機動能力也提升到同樣的地位,這也間接促使了閃電戰的實踐和成功。

實際上,英軍在布爾戰爭時期的糟糕表現就提醒了莫德上校,他在文章中明確指出,如果有充裕的條件和時間,每個國家都應該儘量讓整支軍隊都變成騎馬軍隊,就是步兵也應當變成騎馬步兵,那麼整個軍隊的指揮作戰都將取得前所未有的主動性和便捷性。面對武器裝備技術和規模優勢的英軍,缺槍少彈的布爾人依賴充沛的騎馬部隊打的英國人團團轉,但他們離莫德上校理想的騎兵軍隊還有很大距離,因為想要發揮騎兵的種種優勢的前提,就是手握一支高效且組織嚴密的騎兵部隊。

布爾戰爭中英軍被布爾人高效的騎馬部隊打的團團轉

而如何訓練和打造優秀的騎兵部隊,就是莫德上校在《騎兵論》中所回答的第二個關鍵問題,因為只有組織嚴密且能夠完全掌控馬匹的騎兵才可以發揮機動和戰術優勢,能夠讓馬匹嚴格遵照騎手的指令進行高效移動,且不會在陣列組織和高速衝擊的過程中自亂陣腳。相反,那些近代騎兵衝擊步兵陣列的失敗案例,往往就歸咎於騎兵部隊自身素質低下的原因,而非騎兵本身角色的誤用。

在《騎兵論》的第十三章到十六章裡,莫德上校完整論述瞭如何正確地組建一支近代騎兵部隊,從騎手的選拔訓練、馬匹的馴化、馬術的選擇以及騎兵演習方面給出了相當充分的參考和建議,對當時許多騎兵訓練的頑疾和謬誤進行了批評,並廣泛採納和吸收作為死對頭的普魯士/德國騎兵的經驗教訓以及訓練方法。儘管在《騎兵論》一書出版的1903年,這種訓練建議可能也無法建立起一支可以應對一戰戰場的騎兵部隊,但依舊可以視作對數百年曆史近代騎兵建設的反思和總結,並給予21世紀的讀者們一窺騎兵歷史風貌的機會。

第一部分 騎兵使用的準則

1.1 騎兵的根本角色

歷史上的騎兵部隊組建的核心並非騎兵本身的武器裝備,而是騎兵中隊、團甚至是旅能否以組織緊密,排列嚴整的陣列進行衝鋒,當騎兵能夠以優秀的協同組織運動且衝擊敵軍陣列時,他們手上拿的是長矛、軍刀還是手槍都無關緊要,是否裝備胸甲也影響甚微。在《騎兵論》寫作和發表的時代,莫德上校對19世紀末期英國軍界的“騎兵步槍化”觀點嗤之以鼻,認為大量裝備步槍的騎兵會逐漸演化為喪失衝擊能力的,沉迷於在馬上射擊的步兵(注意,此處並非指代真正的龍騎兵等騎馬步兵部隊),而這些士兵將主要進行射擊練習而逐步減少馬術訓練——後者恰恰是騎兵部隊協同運動和衝鋒能力的關鍵。

手持軍刀衝鋒中的英國重龍騎兵

在火繩槍、燧發槍到後裝步槍的近代戰場上,士兵的有效火力打擊距離和密度不斷增加,但火力的精度和射速還沒有出現一戰時期的飛躍性發展。因而,在面對敵方陣列時,決定進攻行動成敗的關鍵其實是暴露在敵軍火力打擊之下的時間,而有效交火距離越遠,需要跨越的距離就越大,暴露的相對時間也就越長,此時騎兵衝擊相較於步兵陣列衝鋒的優勢也就越大。

一方面,騎兵可以憑藉機動性的優勢,利用戰場地形和建築物對自身移動進行遮斷,設法接近敵軍陣列,縮短最終衝擊距離並達成進攻的突然性,並且主動選擇攻擊開始的方向,對敵軍步兵或騎兵陣列的側翼甚至是背後發起攻擊;另一方面,高速嚴密的衝擊可以迅速瓦解敵軍防禦陣列,突入接敵後將不再受到火槍齊射的威脅,反而是軍刀和手槍大顯其手的時刻。

在接戰後近身搏鬥的驃騎兵們

在典型的18-19世紀環境下,常規的步兵部隊可以對700碼(約640m)內進行有效的火力覆蓋,那麼具備優秀組織能力的騎兵可以在一分鐘之內衝擊敵軍陣列,炮兵在兩分鐘後跟進打擊和支援,而步兵陣列則可以在七分鐘後佔領並鞏固陣地。而以此時戰役中騎兵衝擊的基礎單位中隊為例,其往往採用雙層或三層線列,能夠以半個中隊的寬度(約100人)快速側擊、背擊或正面衝擊步兵陣列,此時步兵往往只能完成3-4輪倉促的開火,即便是火炮射擊也很難對寬大正面的騎兵部隊造成決定性的打擊。相反,如果按照戰役中最基礎步兵戰術單位衝擊模式,即一個步兵營以兩個連隊的寬度(約80人)進行正面縱列衝擊的話(步兵陣列的機動性很難達成側擊或背擊),就將受到20多輪的連續打擊,更別說火炮對營隊縱深(一般有三個連隊深度)的打擊,必然承受遠高於騎兵部隊的傷亡壓力。

騎兵部隊的高機動性賦予了其衝擊敵軍側翼和集中兵力擊破步兵甚至炮兵陣地的能力

因此,在莫德上校看來,近代騎兵的主要角色就是在會戰中集中使用,在戰鬥階段發揮機動性優勢接近和迂迴敵軍陣列,並抓住側翼或背後的關鍵時機發動集中嚴密的衝鋒,形成局部絕對優勢兵力的雷霆一擊,突破並擊潰敵軍陣列——無論是燧發槍兵還是火炮部隊。而為了最小化騎兵受到的火力打擊傷亡,往往採取寬大正面,淺縱深但前後多波次的衝擊模式,可以形成數十個中隊近千人正面寬度的線列衝鋒,無疑將對步兵陣列形成毀滅性打擊。但這一切的基礎,則來源於高度組織化,紀律化且擁有高超馬術、控馬能力訓練方法的騎兵訓練體系。

1.2 會戰的基本模式

在這裡要首先介紹18-19世紀近代軍隊的會戰模式,莫德上校引用了1742年普魯士軍史編纂部在西班牙王位繼承戰爭之後的總結,其在隨後的一百多年間不斷變化和改進,但大體的模式保持不變。首先,軍團整體的協同戰鬥目標是結合火力和移動,因此“橫隊“(即所謂的排隊槍斃)模式成為主流,緊密排布的士兵方便指揮控制,也可以最大化火力密度。步兵以三層線列(19世紀往往兩層或三層均有)組織為營級單位行動,擁有約240人的正面寬度(典型的步兵營約720人左右),每個營還可以拆分成三隊“半營“或6個連,形成前後3組線列(約80人寬度/兩個連隊寬度)縱深的縱隊隊形,兼顧移動和火力。

列橫隊行進的法軍帝國禁衛軍擲彈兵

在戰鬥剛剛開始時,軍團的各個單位一般以縱隊行軍抵達戰場,主要陣列的縱隊頭部會先轉向側翼方向,從而引領整個陣列轉換為面對敵軍的橫隊,形成步兵陣列。同時炮兵伴隨前進,直到進入射程開始攻擊,或作為防守方佔據優勢陣地等待開火。此外,騎兵部隊則往往居於主陣列的兩翼,要麼維持橫隊跟隨陣列前行,距離敵軍600碼時發起衝鋒;要麼採用縱隊或梯隊形式,進行迂迴和包抄移動,在敵軍陣列側翼或背後發起攻擊。

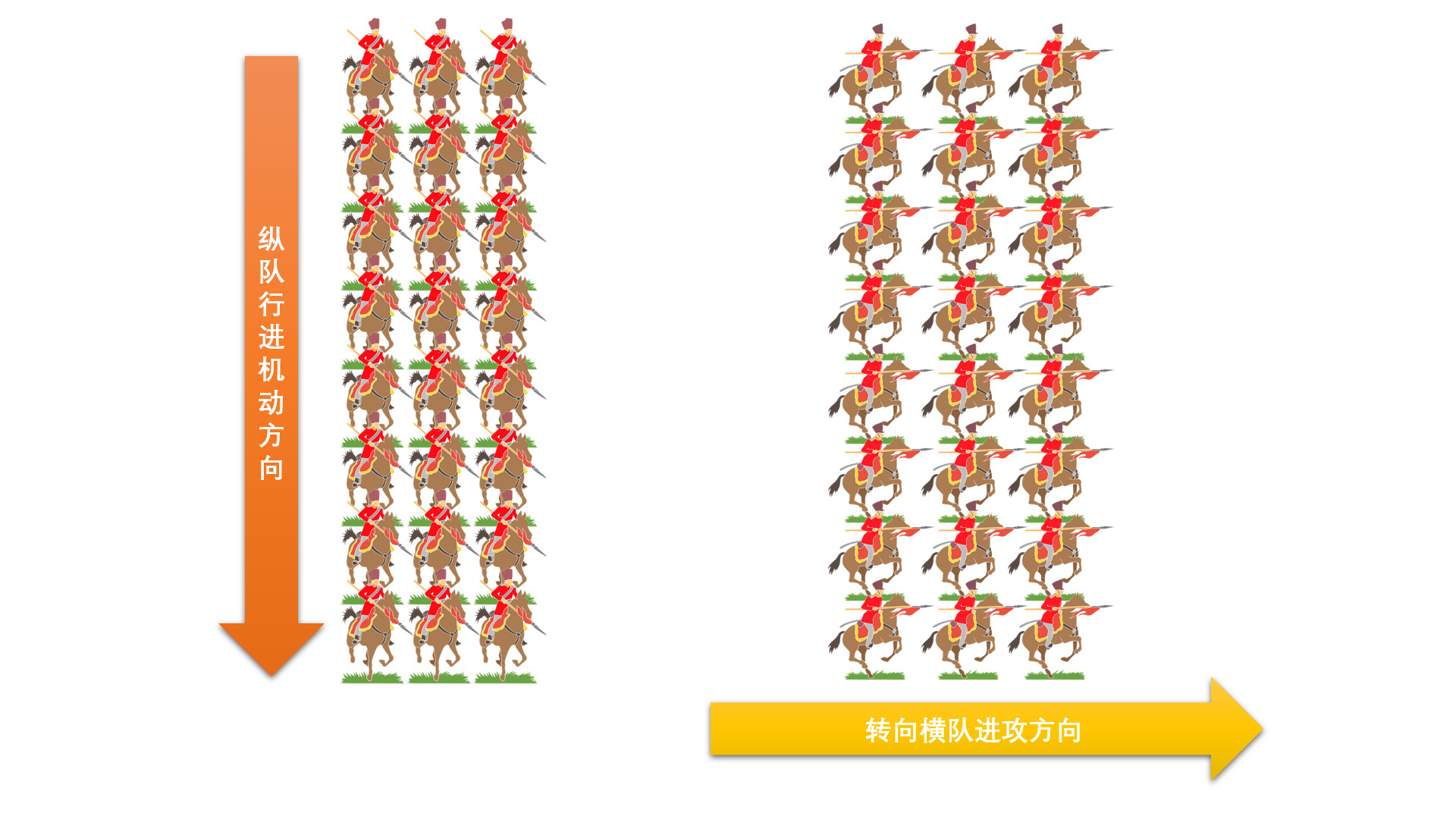

縱隊是最主要的行軍方式

戰鬥過程中步兵陣列的射擊和移動循環進行。如果是原地射擊,一般第一排跪地射擊,第二排站立射擊,第三排裝彈預備,此時普魯士單兵可以做到每分鐘3次射擊,整個陣列則是每分鐘5次射擊。而在單獨移動時,整個營橫隊以小步緊密前進,跟隨鼓手的鼓點(每分鐘75-80步速度)以保證隊列整齊。真正困難的是結合射擊和移動,特別是在雙方陣列彼此接近到有效射程後,開始移動的同時組織射擊。但在當時絕大多數軍隊訓練水平較低,往往就停在原地互射,或者一股腦地刺刀衝鋒。

真正進攻火力射擊模式如下,以三線橫隊為例,當開火口令下達,第一排士兵快速前衝三步後跪地準備,後兩排士兵正常速度上前,隨後三線同時齊射,結束後第一排士兵立即起身恢復橫隊行進,同時所有士兵進行裝彈。在接近敵方陣列時,可以簡化為暫停-開火-裝彈-刺刀衝鋒。但當時只有少數精銳軍隊可以做到連續前進和射擊,很多情況下只能射擊一次後衝鋒,而在拿破崙戰爭時期,各國的步兵訓練程度有所提升,交替移動射擊和果敢衝鋒成為了常態。

要實現移動射擊交替進行,就需要步兵陣列保持極高的組織度和紀律性

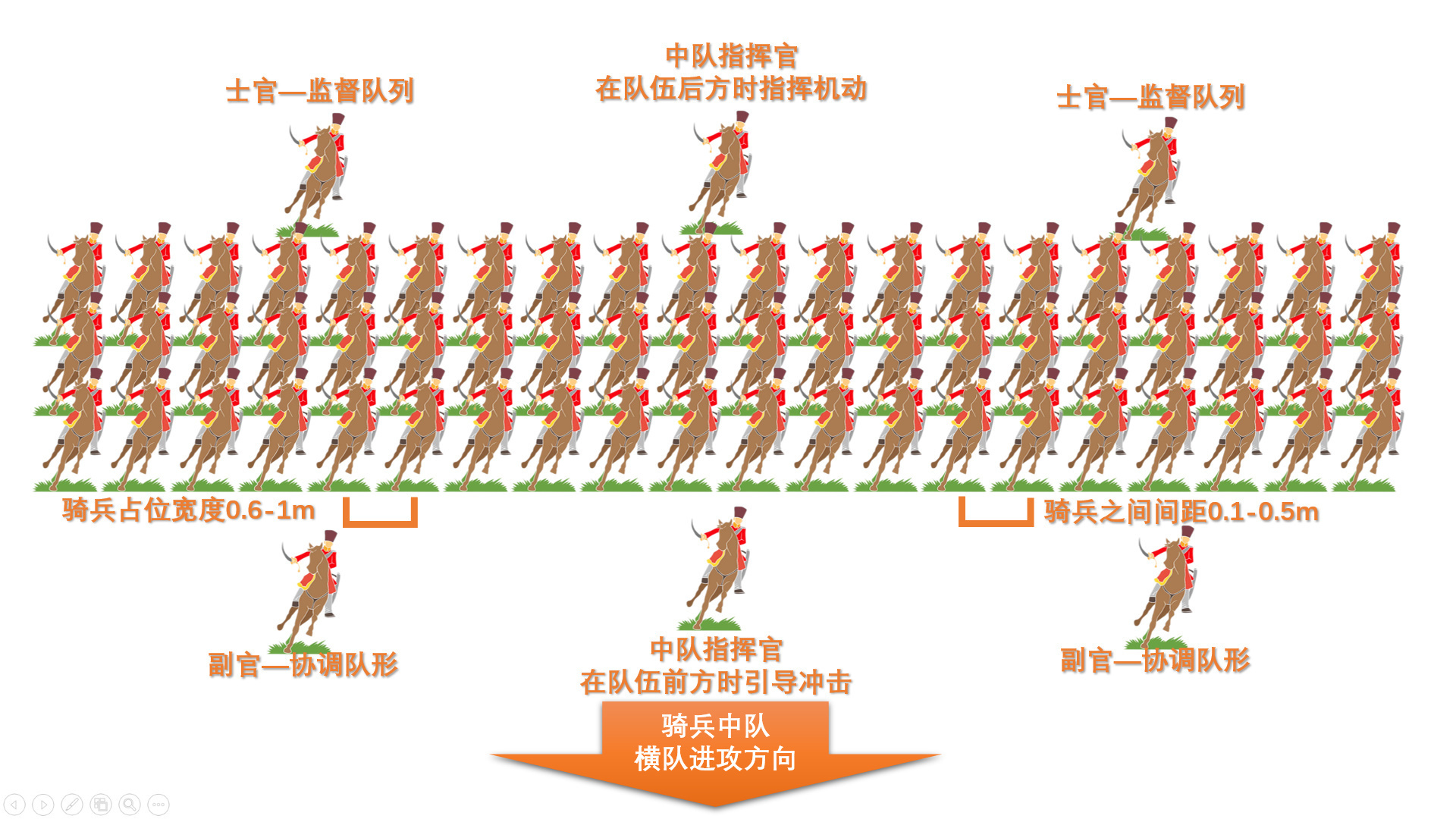

而到了騎兵環節,騎兵以中隊作為基礎戰術單位,一般將戰場上的騎兵部署在步兵陣列兩翼,且相對集中使用以確保其衝擊力和戰鬥效能。每個中隊約200名騎兵組成兩到三列的橫隊(即70-100人左右的寬度)進行移動和攻擊,在行軍或遠距離接近時採用慢步,在準備攻擊敵軍步兵陣列時採用快步,並在最終衝鋒時開始奔跑或衝刺(或依舊採用快步以維持陣列緊密)。要完成上述的行動必須依賴於極為嚴密和高超的馬術技巧,以及十分堅定的進攻決心。此時騎兵往往受限於訓練和馬術水平的限制,很難在持續迂迴運動中保持隊列,因此很多時候主要採取正面衝擊的方式,即便如此,擁有嚴密陣型的騎兵衝鋒也足以在敵軍陣列上撕開一個口子。而在後世優秀騎兵將領的指揮下,一些組織度極高的騎兵部隊將首先以縱隊快速機動至敵軍陣列側翼,並迅速原地轉向形成大橫隊,直接發起對陣列側翼的衝鋒。

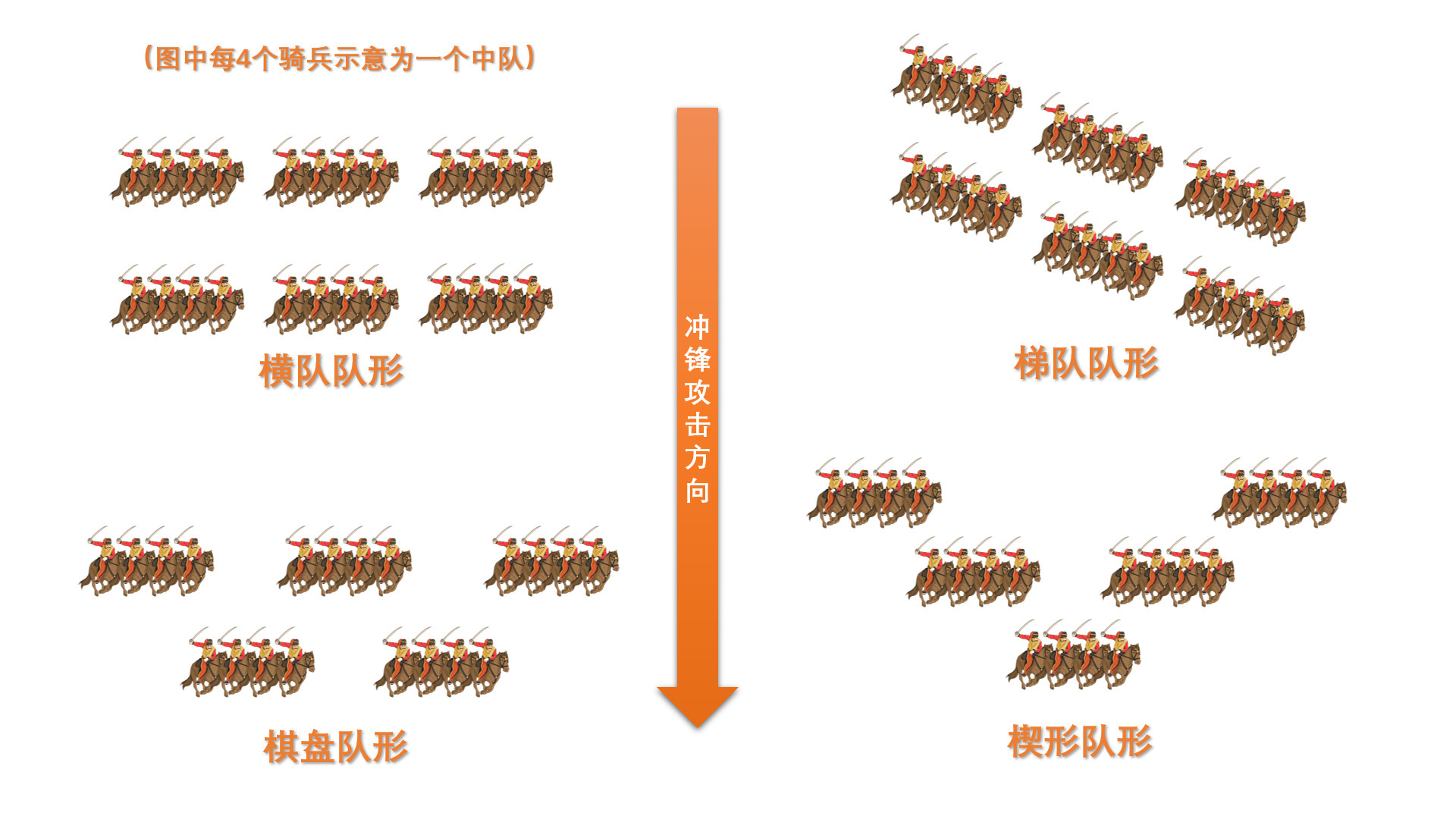

自己畫的示意圖!僅供參考!

在騎兵部隊完成衝鋒並擊潰敵軍陣列後,往往會犯下一個致命的錯誤,即放任衝擊後散亂的騎兵狂熱地追逐敵軍逃兵,從而喪失組織度,此時往往會受到敵方有組織的騎兵或炮兵預備隊的毀滅性打擊。而正確的方法應當是將主攻的第一橫隊騎兵(往往是胸甲騎兵等重騎兵)轉向陣列的兩翼或後方以重整編隊,同時派出組織完整的驃騎兵等輕騎兵繼續進行包抄和迂迴,對後方敵軍陣列的側翼或弱點展開衝擊,多個騎兵部隊輪番休整從而保持組織度和戰鬥力。

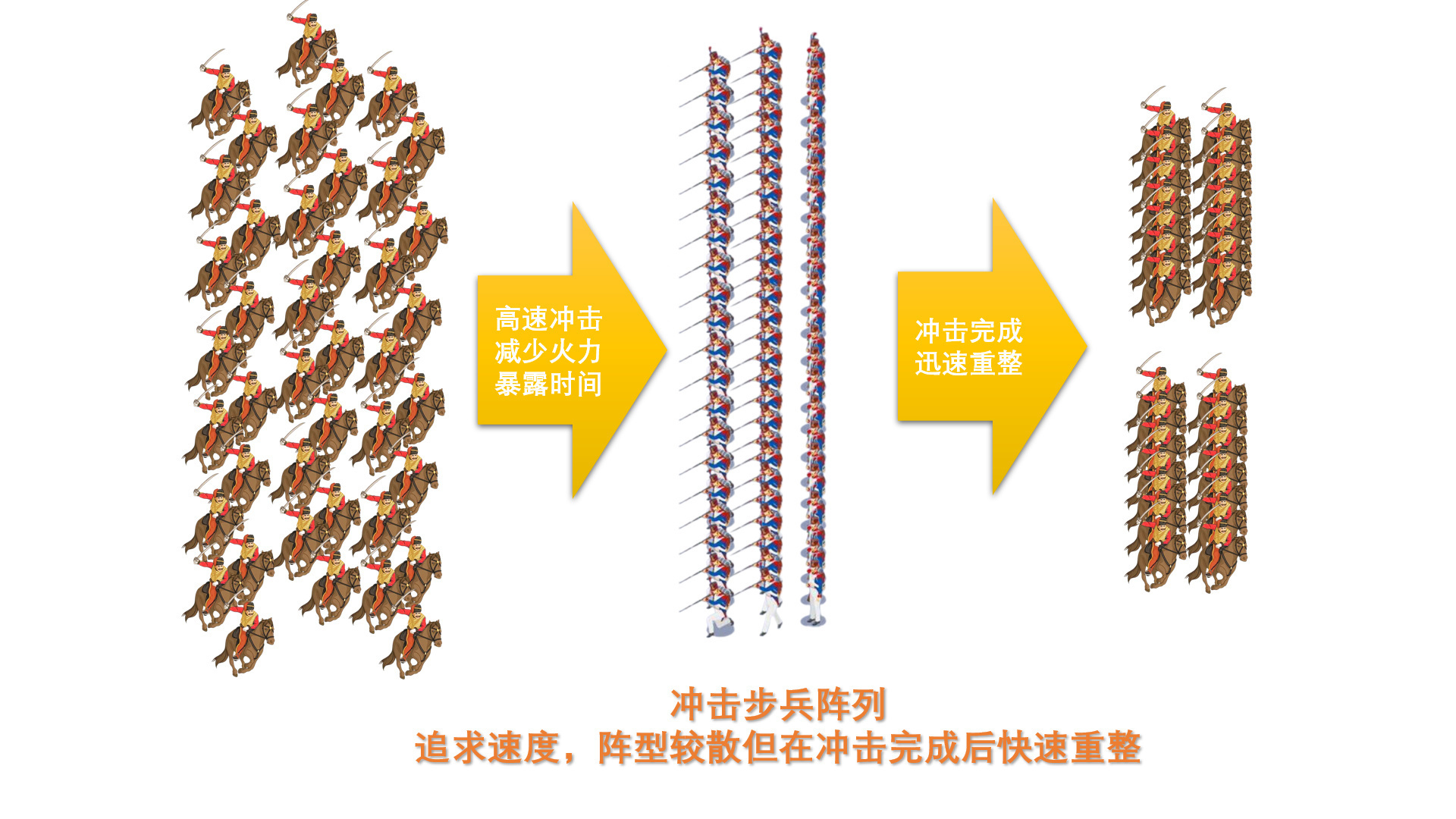

自己畫的示意圖!僅供參考!

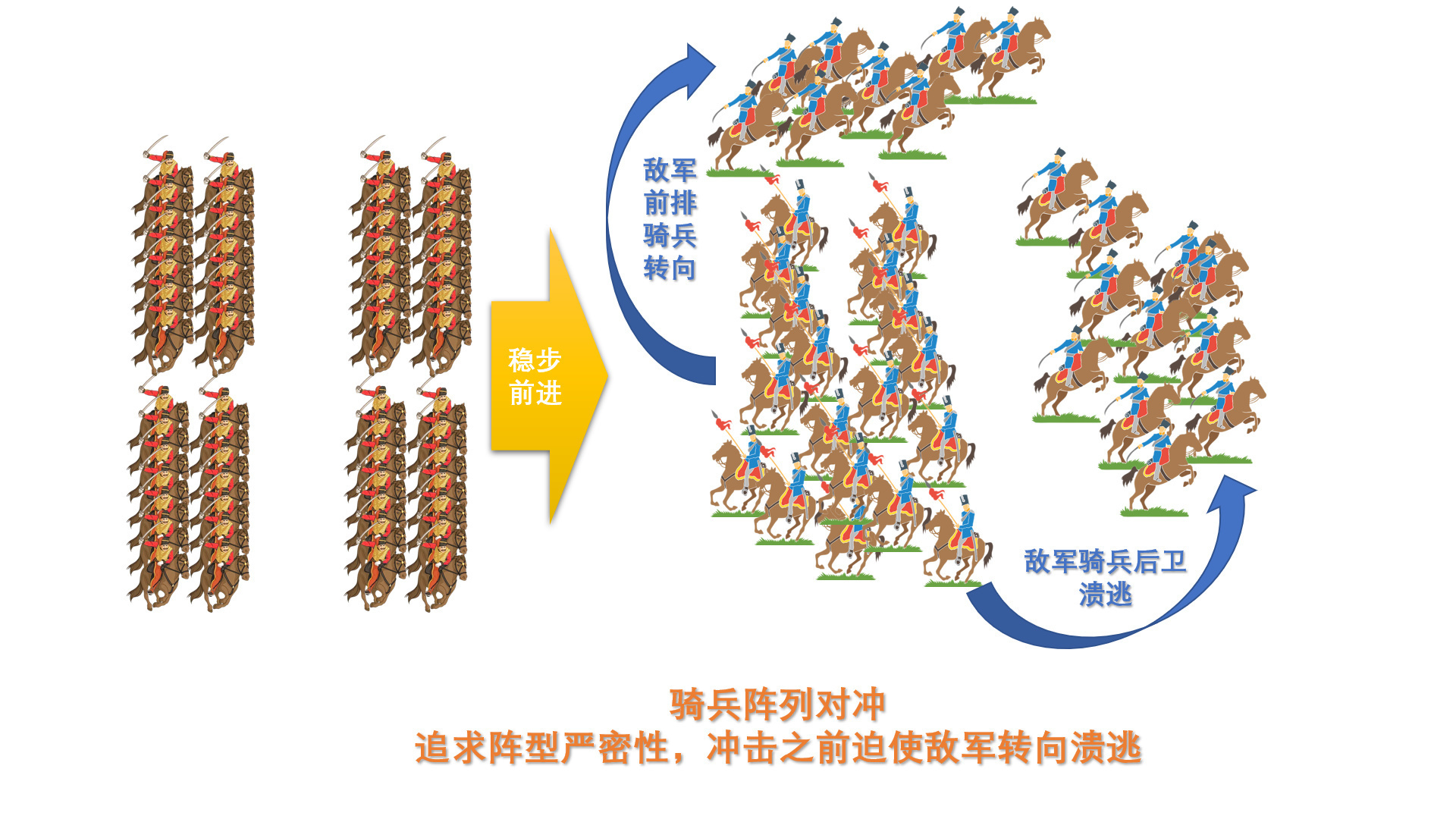

除面對步兵陣列發起衝鋒外,還普遍存在兩軍騎兵相互衝擊的情況,其一般有三種類型。第一種即為雙方均隊形嚴整且準備充分,發起橫隊對橫隊的正面衝擊,此時騎兵運動的速度相較於對抗步兵陣列要求更低,更需要確保隊伍的組織度和嚴密性,往往士氣更加高昂和隊形更加齊整,且全體士兵堅定決心的一方會取得壓倒性的勝利——即在雙方真正接觸之前就迫使敵軍騎兵橫隊潰散和轉身逃跑,真正互相撞擊在一起(均為嚴密陣列)的情況在實際戰例中並不常見。第二種即為準備就緒的騎兵橫隊向正在機動追逃或混亂狀態的敵方騎兵發起衝鋒,一旦騎兵指揮官能夠抓住戰機展開攻擊,那麼組織度和嚴密性更高的進攻方將毫無疑問擊潰對手。而第三種,即交錯而過(均為鬆散隊形)的情況也經常發生在雙方均缺乏足夠的組織度和嚴密性的對攻過程中,此時雙方騎兵很容易陷入捉對廝殺彼此近戰纏鬥的情形,無法依賴嚴整陣型的騎兵們只能用手上的軍刀保衛自己的性命了。

自己畫的示意圖!僅供參考!

1.3 騎兵衝鋒的形式

對於近代騎兵而言,常見的衝擊陣列包括多層次的橫隊衝擊,呈斜線排列的梯隊衝擊,呈箭頭排列的楔形衝擊,以及前後交錯排列的棋盤衝擊等。這些衝擊陣型能夠發揮作用的關鍵是騎兵對於胯下馬匹的絕對掌控,能夠時刻保證隊形緊密,特別是騎兵往往需要在衝鋒之前對敵軍陣列進行迂迴移動,抓住面對敵軍側翼或背後的關鍵時刻迅速整隊併發起絕對性的衝鋒。此外,為了確保部隊機動性、攻擊寬度和指揮難度的平衡,一般騎兵衝鋒正面橫隊往往在3-5箇中隊,縱深2-3箇中隊,並不會將所有騎兵都像牆排列在一個緊密橫隊上——這樣既不可能有足夠大的戰場寬度容納他們,也無法有效移動甚至動彈了。

自己畫的示意圖!僅供參考!

橫隊衝擊對隊形切換的要求相對簡單,可以直接由縱列原地轉向或從中間向兩側分開以快速切換;而斜線排列則脫胎於斜線行軍,整個隊列以45°斜線移動,如果需要轉向只需調轉馬頭,重新匹配斜線上每個騎兵的速度即可,並且斜線衝擊還可以利用隊形一端作為先鋒,增強對敵軍步兵陣列的穿透能力,並在衝鋒過程中對步兵陣列產生連綿不斷的壓力,但這種陣列毫無疑問對騎手馬術的要求更高。實際上,騎兵衝擊騎兵也是類似模式,陣型更為緊密和協調的一方可以取得同等速度下的組織度優勢,衝擊時的穩定性和士氣更高,更容易迫使敵軍騎兵陣列在接戰前崩潰,且衝擊過程和之後的隊形保持更加完整,自然能夠取得戰鬥的勝利。

弗裡德蘭戰役中相互衝擊的法軍胸甲騎兵和俄軍近衛騎兵

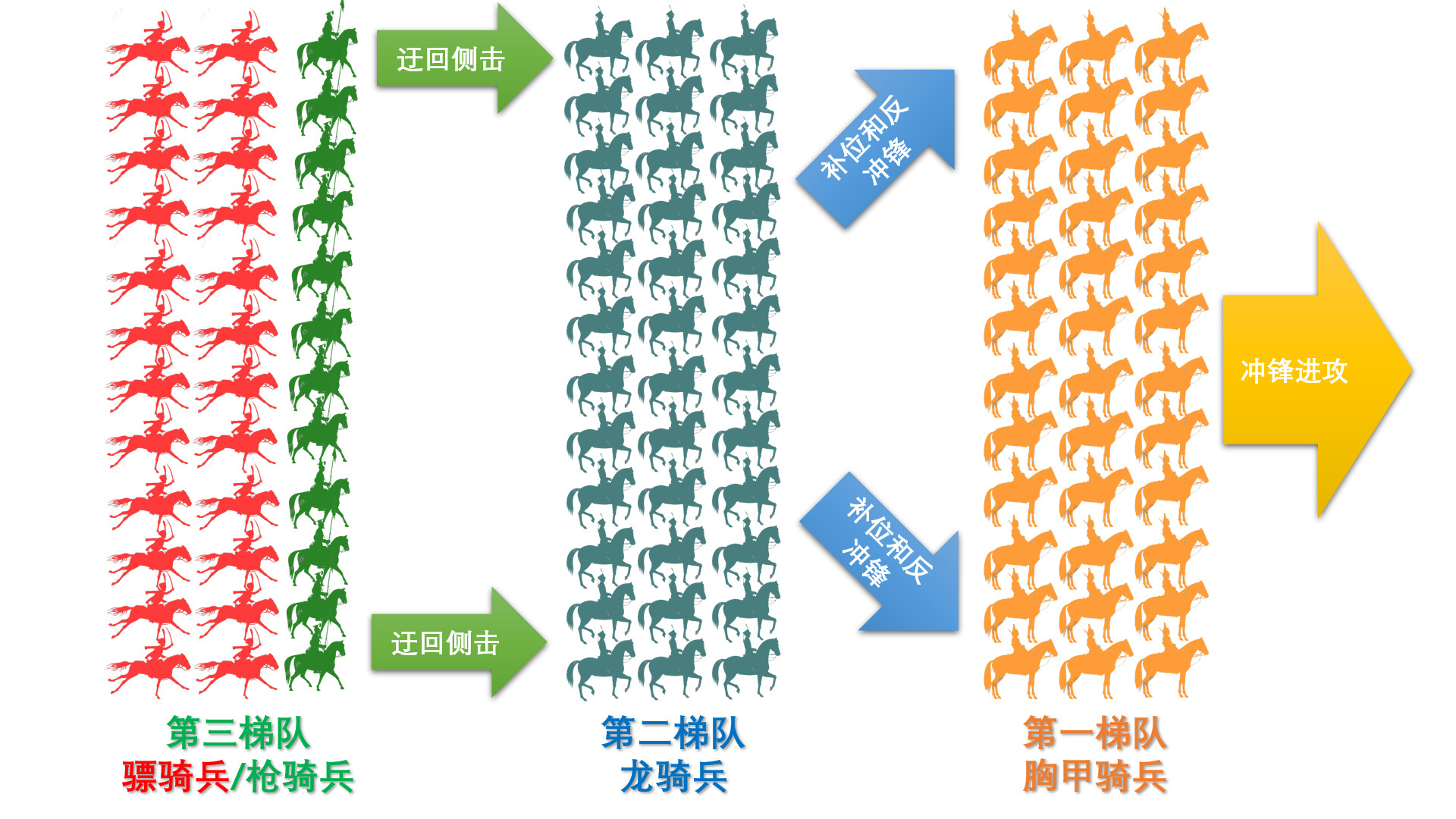

在騎兵衝擊的規模上,以腓特烈大帝的騎兵部隊為例,其一般組成三個梯隊,第一梯隊是最嚴密和衝陣的人高馬大的胸甲騎兵,第二梯隊是應對敵軍迂迴的龍騎兵,第三梯隊則是作為預備隊隨時補充攻擊的驃騎兵。整個騎兵部隊規模在演習中往往可以集中15-20箇中隊,即集中了一個騎兵師的規模,形成超過5箇中隊的寬大正面,可以大量兵力集中在敵軍約一個步兵旅(由4-6個步兵營所組成)的寬度上進行攻擊。形成如此懸殊的兵力和衝擊能力差異,騎兵部隊往往只需要付出微小代價即可成功突破敵軍的陣線。如同克倫威爾的鐵騎軍一樣,“他們像一堵牆一樣推進,士兵之間摩肩接踵”(但實際上還是會保留人和馬匹動作的空間,此處描寫更像是誇張論述),在這種衝擊下,單打獨鬥的騎兵近戰不再重要,只需要維持陣型,手執利劍就能取得對決的勝利。

自己畫的示意圖!僅供參考!

一般而言,胸甲騎兵和作為重騎兵使用的龍騎兵可以勝任在敵軍陣列正面或關鍵位置迅速發起決定性衝擊的能力,其陣型變換和機動能力稍遜一籌,但嚴密的陣列和強大的衝擊力足以正面迎擊敵軍步兵陣列,因而往往承擔戰役首輪進攻的角色;而驃騎兵和槍騎兵等輕騎兵除了完成偵察襲擾任務外,在戰役期間,特別是拿破崙和普魯士的輕騎兵也具備線列衝擊的能力,他們可以憑藉更優異的機動性對敵軍陣列進行迂迴包抄,設法通過戰場遮斷的方式抵達更理想的陣地,在重騎兵衝鋒的同時或之後發起致命的側擊衝鋒以摧毀敵軍陣列。

輕騎兵也可以進行線列衝鋒,圖為衝鋒中的法軍驃騎兵

對於騎兵陣列和移動指揮的典型案例可以追溯到17世紀克倫威爾的鐵騎軍,他似乎提前瞭解了腓特烈大帝對騎兵整體性的要求,並實現了高度組織化的騎兵通過隊列變換實現優勢衝鋒的效果。在納斯比會戰中,克倫威爾協同了正面和側翼兩支騎兵部隊的行動,正面的騎兵團排成緊密的橫列攻擊國王軍的步兵陣列和騎兵陣列,並吸引後者的注意力,而克倫威爾帶領的主力則首先以縱隊快速機動到敵軍陣列側翼,然後原地轉向立即形成大橫隊,同時發起側擊衝鋒,直接造成了國王軍的大崩潰。這種快速機動後的變陣打擊,無疑體現了克倫威爾鐵騎軍極為高超的組織度和騎術技巧,如果胯下馬匹不能完全服從騎手命令,就根本無法實現騎兵陣列的快速變化和高效攻擊。

自己畫的示意圖!僅供參考!

如果騎兵將領可以實現克倫威爾或腓特烈大帝對騎兵軍隊嚴密組織和衝鋒能力的要求,那麼真正開始衝鋒時騎兵陣列的第一線就足以敲定戰場的勝局,後兩個橫隊更多地是作為預備隊或追擊部隊使用,並且在衝擊完成後快速收攏和整隊騎兵,再次迂迴到背側或側翼進行攻擊才是正確的選擇,而非一股腦地追擊逃兵。後續追逃和連續打擊的任務可以交給第三列的驃騎兵執行,而時刻保證騎兵部隊的組織度,抓緊時機進行休整更是關鍵——如果能夠發起一次成功的衝鋒,那麼就一定可以在當日剩下的時間裡再發起。高效的騎兵部隊將反覆衝擊敵軍多層陣列的側翼或弱點,以全面壓制敵軍或掩護己方步兵陣列進行移動為目標。

19世紀的普魯士驃騎兵,在拿破崙戰爭後復興的普魯士騎兵取得了長足進步

但實際上,在18-19世紀的戰場上僅能進行一次衝鋒攻擊的騎兵師屢見不鮮,特別是以短期徵募的新兵為主的部隊,其儘管擁有高尚的戰鬥熱情和堅定意志,但其最多在接戰之前的快步甚至慢步中才能保持基本隊列,一旦開始奔跑衝鋒就開始散亂,在衝擊敵軍不夠嚴整的步兵陣列時尚可憑藉衝擊力量取得優勢,但會在隨後的追擊階段立即跑散,更遑論進攻士氣高昂且嚴密組織的敵軍步兵或騎兵陣列,這些騎兵在進攻過程中就無法控制自己的馬匹,很快淪為對手的獵物,這種情況也正是近代騎兵“無法衝擊未動搖的步兵陣列”一說的來源。

即便如此,通過軍事將領優秀的戰役指揮能力,可以設法讓騎兵部隊隱蔽行軍或儘量從側翼或背後接近敵軍陣列——在足夠近的距離上再發起全速衝鋒,哪怕只有一次機會也有創造勝局的可能。但這樣的代價必然是騎兵部隊陷入隨後近距離交火或反衝鋒時的大量損失。因此,只有騎兵部隊自身能夠確保可靠的組織度與衝擊能力,才會給予戰場指揮官較大的戰術空間選擇,即決定採用緊密陣列但適當降低衝擊速度,還是適量犧牲嚴密性而提高衝擊速度。

1.4 騎兵衝鋒的方式與權衡

對於騎兵衝鋒的方式和速度,往往存在兩個方向上的權衡,即隊形的緊密性和衝擊的速度。由於馬匹運動和控制軍刀等人體動作必須佔據一定的空間,大部分時候所謂緊密的騎兵陣列也並非所謂完全緊密貼合的“牆式衝鋒”,而會根據實際的機動速度和陣列情況進行調整。一般排列為橫隊的騎兵在多數時候為確保必要的活動空間,需要佔據0.6m-1m左右的寬度,在速度較低隊形嚴整的時候,間距可以縮短到十幾釐米,而在發起加速甚至全速衝擊的時候,間距可能就需要拉開到20-30cm甚至更大,且必然會出現馬匹速度存在差異所導致的隊形變化,但訓練水平合格的騎兵部隊依舊會維持橫隊的完整性,不至於完全失去控制而衝散。

對於騎兵的運動速度,以拿破崙戰爭時期法軍騎兵為例,騎兵部隊常見的移動速度分為三個級別,即慢步(6-8km/h)、快步/慢跑(12-15km/h)、奔跑(18km/h),以及衝刺(24km/h以上),各國騎兵部隊的標準不一但大同小異。一般認為在快步/慢跑時騎兵陣列可以維持足夠的嚴密性和組織度,而在奔跑速度下騎兵的間距就必須稍微拉開以維持隊形,至於全速衝刺則一般會導致陣列變得散亂,只有經過嚴格訓練和精銳騎兵部隊才能保證線列的完整性。實際上,當騎兵面對步兵陣列時,騎兵衝鋒的嚴密性要求比騎兵對沖時要相對更低,就像滑鐵盧戰役時,散亂的英軍騎兵足以沖垮法軍步兵陣列,卻在追擊時因陣型混亂被法軍騎兵的反衝鋒而擊潰。

法國精銳的帝國近衛軍騎馬擲彈兵

儘管如此,絕大多數情況下衝擊步兵陣列的騎兵會選擇全速衝刺以減少火力暴露時間,同時增強衝擊強度,以確保可以擊潰敵軍陣列,並將重點訓練和強化完成衝擊之後的整隊動作,控制騎兵中隊迅速重新組隊,避免散亂追擊以在獲得休整的同時進行下一步機動。而在面對騎兵陣列時,適當降低速度以換取更嚴密的陣列則是更好的選擇——因為對手的騎兵(哪怕是卡賓槍騎兵)無法施加步兵陣列一樣的遠程火力密度,此時無必要減少火力暴露風險,而需要儘可能強化自身隊列的組織度和嚴密性,在硬碰硬的對沖中打散敵軍的騎兵。

向步兵陣列衝鋒中的俄軍胸甲騎兵,可以看到其不夠整齊但相對完整的橫隊陣列

以腓特烈大帝對騎兵衝鋒步兵陣列的要求為例,普魯士騎兵在1748年需要完成700碼的進攻距離,其中300碼慢跑加上400碼奔跑;而到了1750年則是1200碼進攻距離,其中300碼慢跑加上400碼奔跑,以及400碼全速衝刺;至於1755年則是1800碼進攻距離,其中1200碼奔跑和600碼全速衝刺。採取這種模式體現了平衡騎兵速度和隊列的思路,即在中遠距離採用快步以維持陣列嚴密,在火力暴露時間上進行取捨,儘量縮短全速衝鋒的時間和距離,增強騎兵部隊衝擊效能和重整隊列的穩定性。實際上,即便是由塞德利茨所指揮的巔峰時期普魯士騎兵也不可能在超過1000碼的持續衝刺過後保持隊形的嚴密,採用快步+衝鋒組合的模式更適應多變的戰場環境,也不至於對騎兵訓練提出過於離譜的要求。

相反,在大革命後極大解放生產力和愛國熱情的法國也迅速建立了強力的騎兵部隊,而拿破崙則選擇了相對保守的思路,即設法在騎兵訓練不足的情況下,加強騎兵部隊的組織度和陣列嚴密性,即一方面為胸甲騎兵和卡賓槍騎兵配發完整的胸甲(即胸背甲而非單面胸板),當暴露在敵軍火力之下時以增強生存性,另一方面則採取快步衝鋒策略,讓重騎兵維持約12-15km/h的快步以肩並肩、膝並膝的方式穩定前進,優先保證隊列的嚴密性和組織度。這種方式充分利用了法國大革命後基層士兵的意志決心保證陣列嚴密以抵抗火力,同時減慢速度以彌補騎術不足的缺點,但同時也出現了應對騎兵能力及格,但衝擊步兵陣列疲軟的問題。

排列成緊密橫隊衝鋒中的法軍胸甲騎兵

如果仔細分析滑鐵盧戰場上的英法兩方騎兵部隊的表現,就可以發現二者的選擇都是退而求其次的結果,即英軍騎兵儘管衝擊狂熱隊形不整,但往往可以擊潰或衝散法軍步兵陣列,只在隨後的追擊混亂中受到重創;而法軍騎兵則成規模地在英軍步兵陣列前敗下陣來,對此,莫德上校將其歸咎於法軍騎兵的快步衝鋒,他引用時任英軍騎炮團上尉默瑟的證詞:“面對我軍的火力打擊,法軍騎兵堅持以快步行進,直到距離我們僅有一條小道,此時幾個先頭法軍中隊開始向後轉向,導致整個隊列的混亂。”實際上,過慢的速度使得法軍騎兵在英軍步兵的火力打擊下暴露了太長時間,即便是胸甲也無法在高傷亡率下維持有大量新兵的騎兵中隊的士氣和決心,可能在1812年前有足夠勇敢和堅定的士兵可以堅持到最後,但此時的法軍騎兵無法憑藉快步所維持的緊密陣列取勝,反而被持續不斷的火力打擊促成了崩潰。

滑鐵盧戰役中發起衝鋒的英國聯合騎兵旅,著名的“千里送人頭”

因此,根據莫德上校的觀點可以發現,一支合格的近代騎兵部隊必須兼顧快速衝擊能力和嚴密的組織能力,其可以在面對不同敵軍陣列時主動選擇速度和隊形的組合。例如,以相對鬆散但依舊完整的隊列快速衝擊步兵以減少火力暴露時間,並在擊潰後者後及時整隊維持組織度,以應對反衝鋒或展開新的機動;或適當降低衝擊速度,換取極其嚴密和強硬的橫隊,以確保擊穿敵軍相對鬆散的騎兵陣列——因為後者並不能在兼顧機動襲擾的同時維持足夠的火力打擊密度。而只有組建一支馬術精湛、士氣高昂、組織嚴密的近代騎兵部隊才能實現上述要求。

在一定程度上,巔峰時期的普魯士騎兵兼顧了兩種衝鋒所需要的能力,而直到布爾戰爭時期的英國騎兵都放棄了隊伍的重整和嚴密性,在面對騎兵反衝鋒時吃癟;而滑鐵盧戰場上的法軍騎兵則無法在維持陣列的同時快速衝擊,很快被步兵陣列密集的火力打擊所擊潰。兩者都存在士兵控馬技術較差,導致騎兵陣列組織度較低的典型問題,只是兩方指揮官的不同抉擇讓其承擔了不同的使命,但最終他們都不是莫德上校心目中理想的近代騎兵軍隊。

1.5 關於騎馬步兵

結合18-19世紀的軍事實踐,莫德上校在深入觀察各國騎馬步兵軍隊後給出了一個十分有趣的結論,即成功的騎馬步兵最終都會騎兵化,即他將騎馬步兵視作一種“預備騎兵”,而非騎行馬匹的機動化步兵。實際上,近代意義上的騎馬步兵正是在文藝復興之後歐洲陸地戰爭規模急劇膨脹之後的結果之一,即軍隊已經認識到高機動性部隊和大規模騎兵部隊在戰場上奪取主動權的重要性,但受限於財政困難無法短期組建高質量騎兵,退而求其次,讓步兵“挑選剩下的馬匹”上馬進行機動,並適時下馬作戰,恢復步兵陣列或散兵戰鬥的模式。

而隨著這些戰爭之初倉促組建的“龍騎兵”部隊上馬進入戰場,其必然會在一次次遭遇戰中與敵軍騎兵或步兵展開戰鬥,而實際的戰場經驗也表明,在殘酷的戰爭篩選後,騎馬步兵們很快認識到專業騎兵部隊在機動性和衝擊戰鬥中的極大優勢,且越來越多地與線列騎兵並肩戰鬥,成為既可以機動衝鋒,也可以迂迴穿插佔領有利陣地下馬堅守的“萬金油”部隊——最終騎馬步兵變成了可以下馬射擊的騎兵,類似的故事在英國和法國的龍騎兵部隊中廣泛上演,儘管英國軍隊對龍騎兵的定義從一開始就和歐陸並不完全一致,但戰爭期間的英軍和法軍龍騎兵都毫無疑問已經具備了專業的線列騎兵所需的大部分素養。

裝備燧發槍的法軍龍騎兵

如果將時間範圍擴大到中世紀到21世紀的現代,我們可以清晰的發現騎馬步兵的意義要遠超過當時他們的戰場價值。為了儘量方便指揮、集中火力以及提高組織度,近代之前的步兵戰鬥在絕大多數情況下都是陣列模式,會戰也是陣列戰為主,只有專業騎兵部隊才能執行運動戰。而在18-19世紀專業散兵和騎馬步兵的出現開始讓牢固無比步兵線列出現了鬆動,讓步兵像騎兵一樣提升機動性,以全面爭取戰場主動性的近代運動戰雛形已然萌芽。而高機動性部隊的指揮和組織度在近代解放生產力和提高士兵教育程度之前,一直是一個大難題。

因此,步兵機動性的提升所仰賴的必然是進入近代工業化社會後的技術進步和社會革新,堅定快速且勇敢的步兵運動在那個時代需要面對火力打擊和犧牲傷亡,也只有拿破崙那支從法國大革命中誕生的新型軍隊可以具備這樣的勇氣和組織度。而莫德上校則進一步指出,應當儘可能增加軍隊士兵的騎馬率,最好是所有的步兵——無論是線列步兵還是散兵都變成騎馬步兵,即龍騎兵或獵騎兵,他們既可以發揮機動性優勢主動選擇戰場陣地並下馬作戰,也可以伴隨或作為線列騎兵在必要的時候進行堅決的衝擊戰鬥,用軍刀和長矛擊穿敵軍防線。

如果按照莫德上校的想法,那麼此時理想的軍隊應當全部騾馬化,即區分有專業進行正面衝擊戰鬥的胸甲騎兵,兼顧衝擊和高機動性襲擾的驃騎兵,兼顧正面衝擊和下馬列陣射擊的龍騎兵,兼顧機動襲擾和下馬散開戰鬥的獵騎兵,以及通過騾馬快速移動的騎馬炮兵等。所有兵種的騾馬化使得其協同進行戰術機動和戰鬥成為可能,也是真正意義上陸軍合成化部隊萌芽起點。儘管直接一一對應略顯粗暴,但我們依舊可以用21世紀當今版本答案的現代陸軍進行對位,即主戰坦克——胸甲騎兵,輕型坦克——驃騎兵,步兵戰車和各類裝甲載荷車輛——龍騎兵或獵騎兵,以及自行火炮/自行反坦克炮——騎馬炮兵。我們似乎可以預見騎馬步兵和騎兵協同衝鋒進攻,而騎馬炮兵及時機動提供火力支援的場景。

衝鋒中的法軍卡賓槍騎兵——裝備有鍍銅胸甲且屬於正經的重騎兵,並非通常意義上主攻騎馬射擊的卡賓槍騎兵

但是,對於19世紀的軍隊指揮技術和訓練水平而言,要對全騎馬化的合成部隊進行戰役級別的有效協同指揮無異於難於上青天。當時保有大量的線列步兵在很大程度上是軍事訓練成本和指揮成本的考量。建立專業化的騎兵和騎馬步兵部隊往往需要十分艱難的訓練和長期戰鬥所淬鍊出的組織度與嚴密性,而能夠成為兼顧騎兵衝擊和下馬步戰的龍騎兵們,也在實際的軍事對抗中逐漸騎兵化,而下馬戰鬥反而變成了少數情況——因為在面對敵軍騎兵時,在大多數情況下,他們必須以更為嚴密和組織化的騎兵角色進行對抗才能取勝,而在面對步兵陣列時,進行堅決和果敢的衝擊所帶來的傷亡要遠遠少於下馬對射。

當然上述情況也有例外,即拿破崙戰爭時期法軍龍騎兵依舊裝備有完整尺寸的燧發槍/來復槍,而非常見騎馬步兵所裝備的卡賓槍。這個思路反而提高了龍騎兵戰鬥的有效性,他們在必要的時候下馬佔據有利地形,用手上的步兵火槍將敵軍騎馬步兵的卡賓槍壓得死死的,而在列陣機動和衝鋒的時候,他們不會浪費時間傻坐在馬上射擊,而是果斷拔出軍刀並排列成橫隊,像胸甲騎兵一樣果斷進行衝擊戰鬥。而作為真正意義上還保留完整步兵射擊能力的法軍龍騎兵,也依舊在不斷的戰爭實踐中變得專業騎兵化,下馬射擊更多會在後衛或偵察襲擾的戰鬥中才會出現。

所以,當莫德上校在19世紀末期就已經提前清楚地認識到,機動能力越強,進行遠距離和快速射擊所帶來的優勢會越大的事實就十分有趣,但軍事科技的進步卻不是線性的。從原理上來講,機動性的優勢有利於在局部區域快速集中力量,在雙方射擊火力效能不斷進步的情況下,射擊角度、進攻突然性和局部兵力優勢會被快速放大,這個結論在二戰以及隨後大大小小的陸軍對抗中很快得到了驗證,但卻沒有在一戰的環境下獲得成功,其根本原因很可能是受限於軍隊實際的指揮能力還不夠有效,科技進步帶來的火力優勢在步兵和騎兵之間並不對等——直到裝甲車輛的出現才重新扭轉了局面。

儘管一戰中的騎兵衝鋒最終沒有發揮決定性的作用,但它的繼承者,坦克裝甲車輛以新時代騎兵的方式進入了戰場

可惜的是,作為傳統騎兵軍官的莫德在當時並未充分認識到方興未艾的汽車和機動載具所蘊含的巨大潛能,而僅僅是把他們視作無法適應複雜地形的低效交通工具。但這並不足以讓我們加以指責,因為當時的主流軍事觀點甚至還不能充分認識到機動性的價值。在這樣的環境下,也不意外潛力巨大的騎馬步兵最終成為了預備或萬金油的騎兵,因為騎馬這一移動方式的訓練成本太高了,他們不知不覺就成為了最精英的士兵集體;然而未來大規模的戰爭所需要的,是賦予佔軍隊主要力量絕大多數的普通步兵簡便可靠的高機動性工具,因而,後世的機械化步兵,才是真正意義上既可以伴隨衝鋒,也可隨時下車戰鬥的“龍騎兵”部隊。

(未完待續)