在《文明帝國6》,玩家可以有很多勝利方式,在文化勝利當中,進入原子能時代,玩家可在其他未啟用音樂審查制度的文明中利用搖滾樂隊這一機制,舉辦演唱會來提升旅遊業績,從而影響文化勝利的進程。今天我們聊的就是這個遊戲當中非常小的一個模塊,為什麼《文明帝國6》會選擇搖滾樂隊作為文化代言的一個標籤,它在現實的歷史政治文化中又有怎樣的里程符號,歷史上搖滾樂對政治和社會的影響又有多大程度作用到了我們的現實生活。

一、為什麼「搖滾樂」可以擔當政治文化變革的符號

世界範圍內廣泛的音樂文化中,主流正統的交響樂、受眾廣泛的爵士樂、甚至潮流而生的電子樂的歷史都遠遠超越了搖滾樂,解決這個疑問,我們要先從它的誕生歷史來看看,這個天生融合,出身爭議的天選之子。

1.1 融合與跨越的誕生

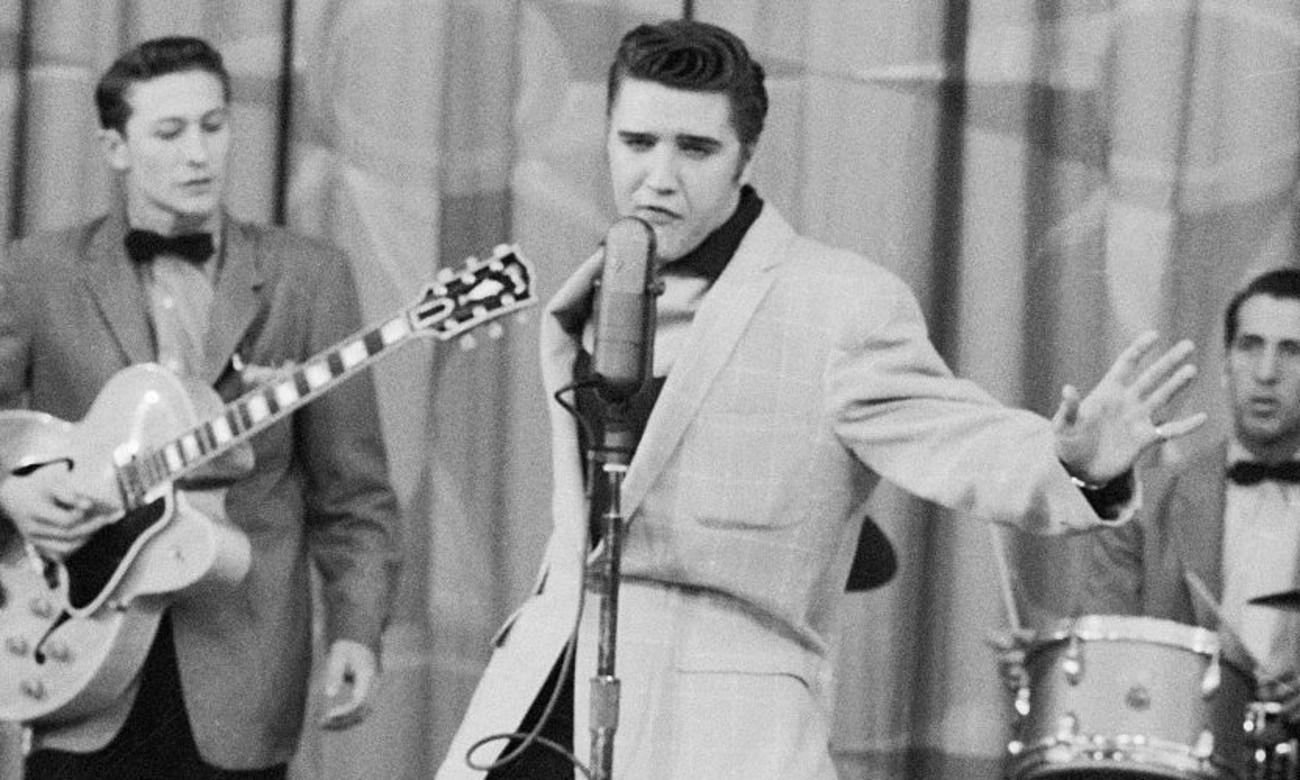

搖滾樂誕生於20世紀五六十年代,來自於由黑人節奏布魯斯和白人鄉村音樂的融合音樂新風格。這一時期經濟狀況相對穩定繁榮,然而社會和政治上回歸保守。種族歧視嚴峻,冷戰格局逐漸成形(這與遊戲內,需要完成冷戰市政之後出現的搖滾樂隊單位相呼應),在這段時期裡,“遏制”是統治著美國內政與外交的主題,與之相反,搖滾樂卻能令許多青少年感到釋放。

如果你是1950年代的美國年輕人,不管你住在哪裡,也不管你的種族和階級是什麼,搖滾樂就是你的音樂。

成名於上世紀50年代的貓王,艾維斯·普萊斯利

1.2 一個世代的集體記憶

60年代的美國,是一個備受爭議的年代,期間發生了民權運動、越戰、約翰·肯尼迪總統和馬丁·路德·金遇刺均在這個時期發生,社會動盪討論聲音充滿批判。一個文化現象的發生少不了擁躉的人群,「嬰兒潮世代」(特指出生於二戰後,成長於50年代,第一個由電視機陪伴長大的世代)作為搖滾樂第一代的聽眾群體,強烈的身份認同和自我主張的個性,成就了搖滾樂的黃金世代,搖滾樂隊代替了舊有的政治運動中的“集會”、“喊口號”這樣的動作,利用音樂傳播和琅琅上口的歌詞達到了同樣的,甚至是更好的效果。

上世紀60年代驅車前往音樂節的年輕人

電影《阿甘正傳》中的呈現

如果你要到舊金山,記得在頭上戴幾朵花。如果你要到舊金山,你會遇見許多和善的人們。對那些來到舊金山的人們來說,那裡的夏日時光將充滿了愛……

二、搖滾樂的樂與愁

在有了穩定的支持圈層和大眾媒體的蓬勃發展後,搖滾樂帶著它激烈、天生反叛的個性,自六〇年代開始與政治運動緊密聯繫起來。

樂:音樂的傳播加快了社會運動的反響

2.1 反戰運動的號角

20世紀60年代,搖滾樂成為反戰運動的重要聲音。鮑勃·迪倫(Bob Dylan)《Blowin’ In the Wind》《Master of War》成為反對越戰時期的代表歌曲,激發了公眾的反戰情緒。在電影《阿甘正傳》中,Jenny在酒吧抱著吉他演唱的正是《Blow in the Wind》,電影劇情中阿甘準備派往越南前。

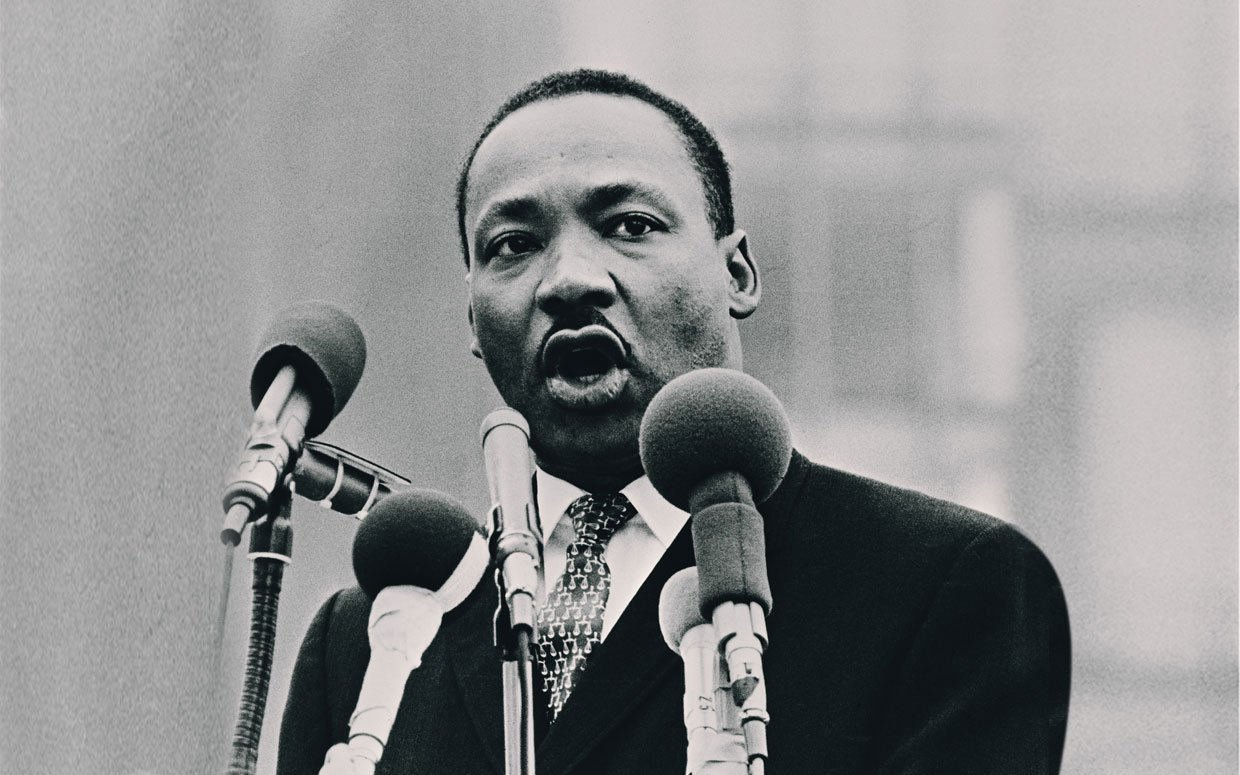

Bob Dylan與Martin Luther King在191963年《我有一個夢想》演講會上,Bob演唱了《Blow in the Wind》

2.2 民權運動的呼聲

六十年代後期,嬉皮士(hippie),逐漸走入主流大眾視野。他們反對主流資本主義意識形態與生活方式,倡導愛與和平、自由與性解放,用公社式和流浪的生活方式表達自己對現實的反抗,要求實現民主價值和權利的呼聲開始塑造新的搖滾樂內核。

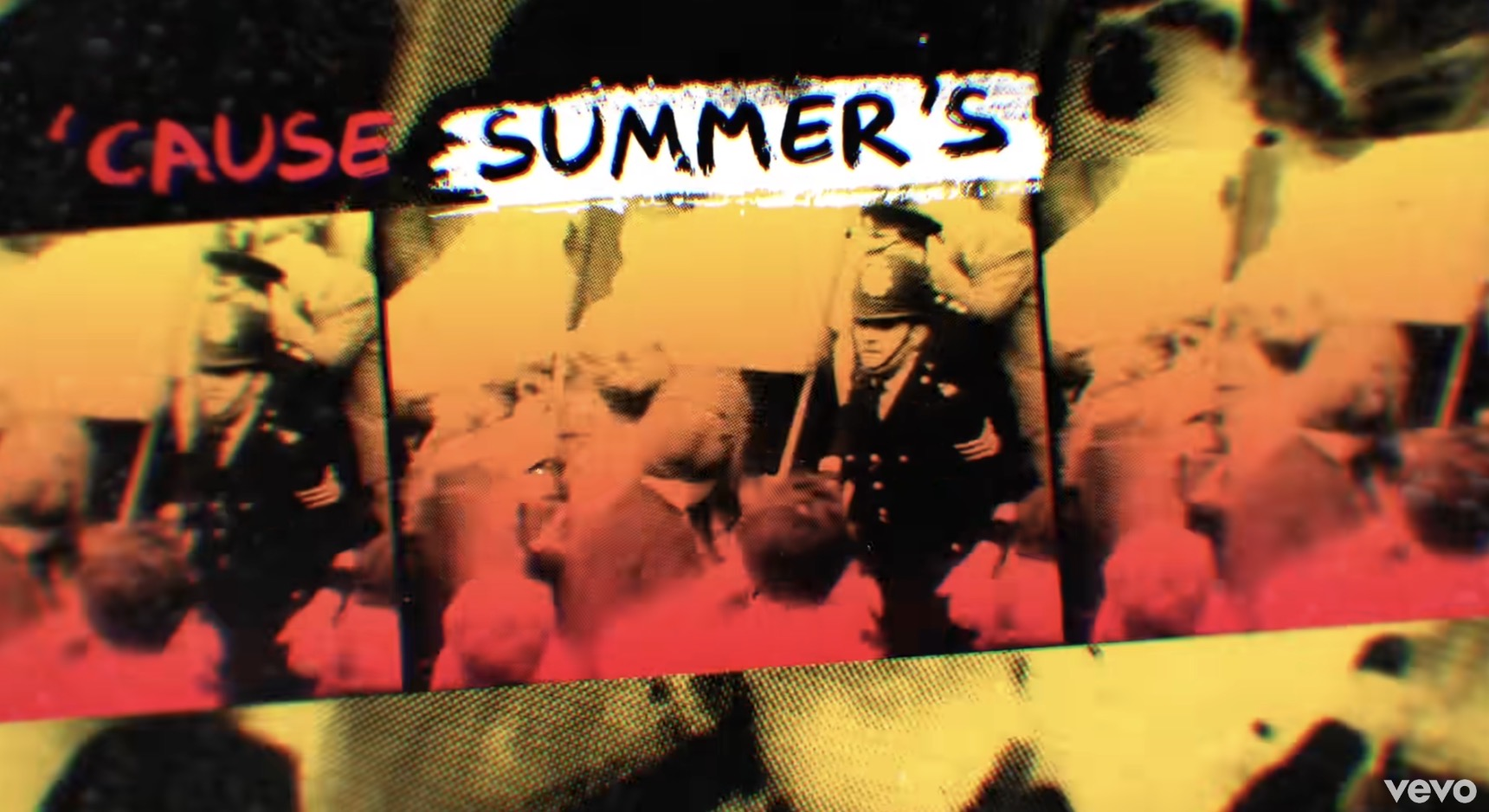

然而和平表達的時間不久後,1968年這個多事之秋,民權運動走向暴力的極端,馬丁·路德·金與肯尼迪總統之弟羅伯特·肯尼迪先後遭到暗殺,人們在震驚與悲痛中掀起了更廣泛而強烈的抗議在北愛爾蘭,人們奮起反抗英國政府……搖滾樂也在全社會爆發的怒意中奏出了時代的最強音。1968年8月,滾石主唱米克·賈格爾在倫敦參加了一次反越戰集會後,創作了《Street Fighting Man》,這也成為了滾石樂隊政治色彩最濃的作品。

滾石樂隊《Street Fighting Man》MV

2.3 社會變革的持續動力

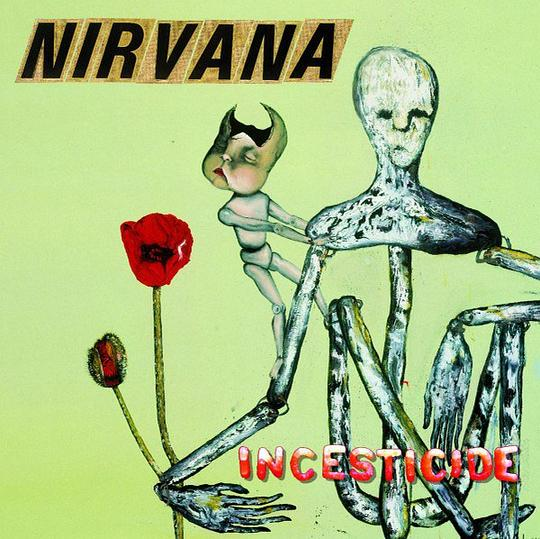

經歷了反戰與民權的鬥爭,時間來到了90年代,搖滾樂一度撼動世界的反叛因子不會輕易沉睡。充斥著性解放、抗爭性別歧視、性別暴力、爭取女性賦權等思想,成為了90年代著名的「第三波女權運動」中一股重要的力量。這個時代的代表樂隊就不得不提Nirvana涅槃樂隊,Nirvana發行的專輯和曲目並不算多,其中表達反對性別歧視和性暴力的歌曲就有6首之多。

Nirvana1992年發佈的專輯《Incesticide》封面,內頁裡發表了一份聲明:“如果你以任何方式仇恨同性戀、有色人種或女性,請幫我們一個忙:不要參加我們的演出,也不要購買我們的專輯。”

愁:爭議與打壓

然而,搖滾樂同樣承載了爭議。在其發展的歷史中,音樂作為一種表達自由的工具,也常常面臨來自社會和政治的壓制。某些歌曲因涉及性、毒品等話題被定性為“有害”,引發家庭和宗教團體的強烈反對,反映出藝術與道德之間的衝突。

2.4 社會爭議的案例

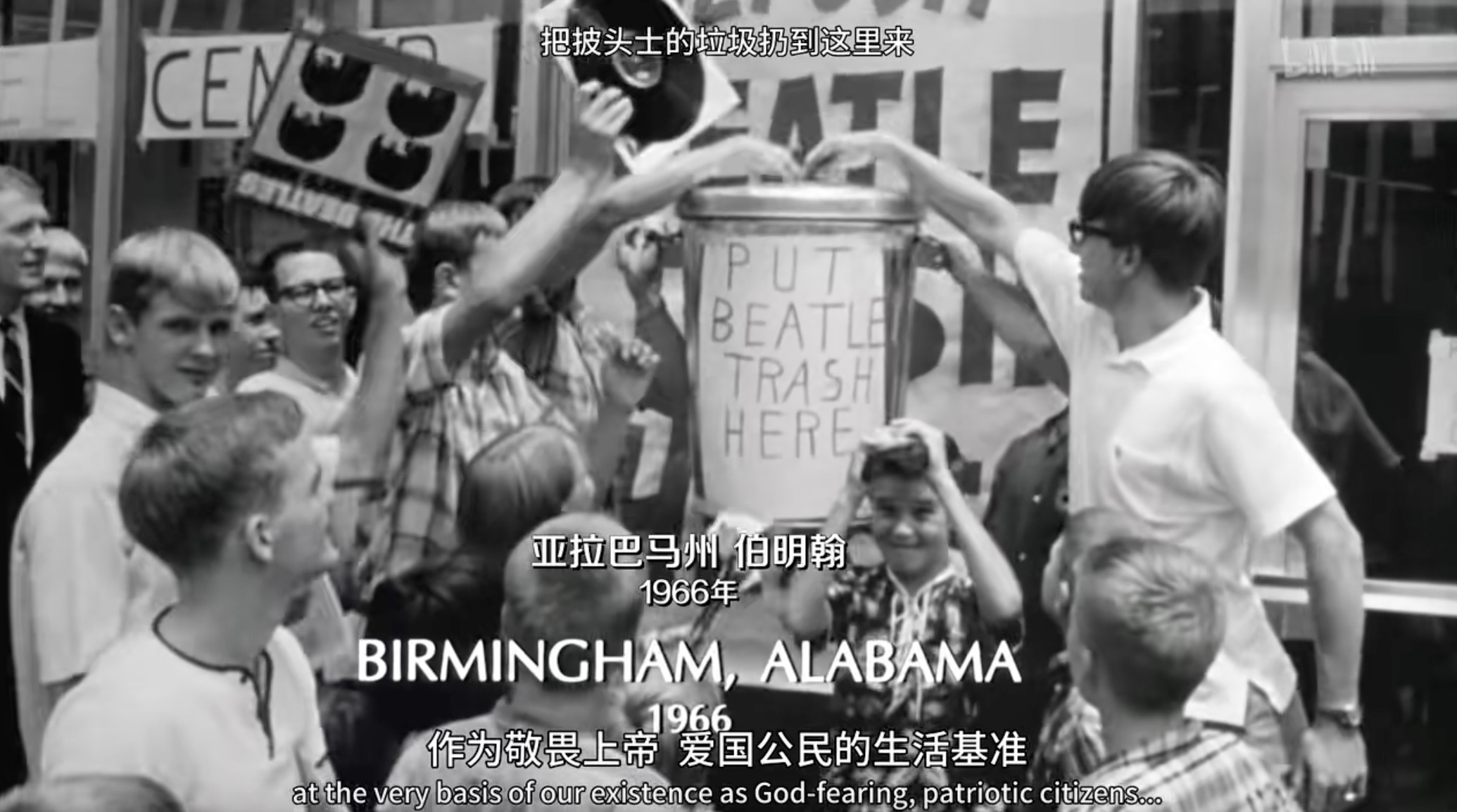

“比耶穌更受歡迎”

在1966年3月,約翰·列儂在接受倫敦晚報採訪時首次發出了這樣的評論,美國青年雜誌Datebook引用了列儂的話,引起了美國南部大規模的抗議。一些電臺停止播放披頭士樂隊的歌曲,人們公開焚燒他們的專輯,披頭士樂隊成員受到了恐嚇和威脅。這次爭議事件正好發生在披頭士樂隊1966年的美國巡演期間,樂隊的幾場巡迴演出受到了恐嚇,不得不中斷,。這一事件直接導致了披頭士樂隊在日後不再進行公開的現場演出,只在錄音室製作音樂,而最終約翰·列儂被刺殺,其中一個原因也是因為14年前的這一句話,不免令人惋惜和唏噓。

紀錄片《約翰·列儂的理想世界》截圖

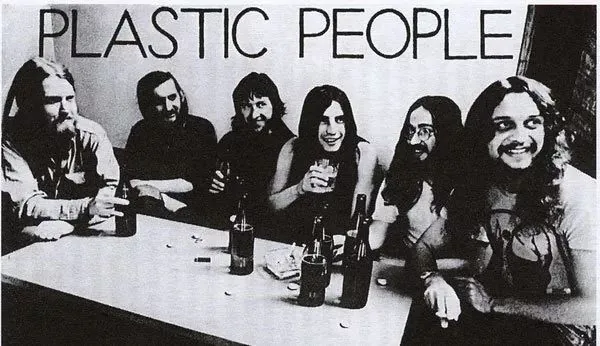

“恐使捷克青年感染不良風氣”

1968年1月,捷克改革派領袖上臺,意圖建立社會主義民主,放鬆言論管制,史稱“布拉格之春”。同年八月,蘇聯入侵捷克,布拉格之春宣佈告終。 在這個背景下,米蘭·赫拉夫薩與其他三個小夥子組了一支樂團,名為「宇宙塑料人」,樂隊很快因其非主流的音樂風格和反體制的姿態,成為克里姆林宮眼中的釘子。樂隊成員曾因政治壓力長期被關進監獄。1973年,當局以“恐使捷克青年感染不良風氣”為由撤銷樂隊的演出許可,宇宙塑料人開始進行秘密演出,成為捷克的地下文化的重要組成力量。,在後來成了捷克「絲絨革命」的重要文化力量。樂隊本身並沒有很多傳唱的經典作品,但就是這樣一個特定的歷史時期,使得歷史上留下了濃墨重彩的一筆。

宇宙塑料人樂隊

在遊戲當中,有一個重要的前提是搖滾樂隊只能在未啟用音樂審查制度的文明中巡演,也可謂是製作組做足了這部分功課,是不是值得佔用一個政策符,也是常常需要考量的決策。

三、在衝突與對立裡反思才會走的更遠

正如《文明帝國6》中的搖滾樂隊機制所體現的那樣,搖滾樂在歷史上也是一種複雜的文化現象。它既有推動社會進步的力量,也可能帶來社會分裂和文化衝突。搖滾樂起源於融合種族文化與消弭矛盾,發展於衝突與對立,最終迴歸對人性的關愛與尊重。

當下,我們的世界似乎迎來了一種不妙的轉折,愛與和平的價值開始動搖,而仇恨與紛爭在世界的各個角落不斷滋生,也許我們正在見證“千年未有之變局”,但希望歷經半個世紀的搖滾樂傳達給我們的反戰和平、個人的多元價值、平權平等的文化認同能繼續如搖滾精神不死。

期待即將發售的《文明7》,有更值得被看見的文化元素。

用這首《Imagine》結束這篇吧,你可能會說我是個夢想家,但絕非只有我一個...

歷屆奧運會開幕式保留曲目《imagine》

部分參考資料:

American Popular Music, Larry Starr & Christopher Waterman

張鐵志:《聲音與憤怒:搖滾樂可能改變世界嗎?》,廣西師範大學出版社,2008-5

格倫·阿爾特舒勒《天翻地覆:搖滾改變美國》,三聯書店,2018-6

澎湃新聞:迴響·1968年|搖滾樂就這樣改變世界

紀錄片《約翰·列儂的理想世界》