落日間鏈接:Tracy Fullerton 訪談 | 何為獨立,何為實驗

按

這篇文章所介紹的是著名的南加州大學電影學院下游戲創新實驗室的主任 Tracy Fullerton。Tracy 可能是與國內遊戲教育行業有最多互動的海外的遊戲教育者,作為國內行業的老熟人,她不僅在十多年前指導了著名的國人遊戲設計師陳星漢(其《雲》、《流》等),並也參與到了國內的很多遊戲行業的發展中:無論是「重識遊戲」功能與藝術遊戲大展,還是在與清華大學 IMDT 專業以及和騰訊遊戲學院進行了深度的合作,參與推動引進了大量海外遊戲相關教育的課程經驗等等,我也有幸曾為其著名教材《遊戲設計夢工廠》(Game Design Workshop)的新版做推薦語,很高興能夠通過這篇 Juul 的訪談讓大家接觸到她的思考。

在校對的過程中,心有所感,去玩了她早期的一個實驗性步行模擬的,視頻-遊戲作品《The Night Journey》,在這個質感非凡的遊戲中你可以行走,飄蕩,也可以停下進行反思,喚起腦中更多的影像,或許從這個視角能更好的理解她在採訪中為步行模擬所正名的那樣:「我們物理身體的移動與思想的運作(the play of thoughts)有關;我們走路,我們思考」,在體驗過後,我再去重拾起了四年前測試時就買而未真正開始的《Walden》,在一片平淡無奇的樹林中,拾取柴火,認識植物,釣魚充飢,翻閱《孔子》,彷彿短暫地回到了梭羅瓦爾登湖邊的爐火旁,得以在現代紛亂的時間中獲得小小的歇息。

我也很讚賞她對於實驗性創作的自覺,以及以此方法論在南加州大學以她所追尋的創作方法論而發展起的遊戲實驗室,而這正也是我在努力嘗試的事情,而作為伴隨著「獨立遊戲」概念而生的她對於獨立遊戲的犀利思考,或許也能夠在這個獨立遊戲一詞氾濫的時代給到我們一記警鐘:「作為獨立遊戲人,我們是否明智地使用了我們的自由?」

為了能夠提供給大家關於 Tracy 的視角,我也邀請到了 Tracy 所帶領的 USC Interactive Media & Games Division(IMGD)的學生們來給到不一樣的視角,希望大家能更好地認識到,這位推動遊戲邊界的實驗者是如何「步行」,如何思考的。

落日間

葉梓濤

推薦語

Tracy 擅長如何在遊戲中敘事和給予玩家深層次的體驗,一個獨特的體驗往往比一個很酷的設計要更好。Tracy 給予學生遊戲的評價總是直接而誠實的,Tracy和學生的對話往往也非常高效,沒有半句廢話和客套,每一句話都很重要且值得深思。在最後一年的指導裡,深受她的影響,我的作品《Come with Me》在敘事上也受到了玩家的好評。她還在USC成立了一個 game lab 專門研究和開發實驗性遊戲。在這篇訪談中,Tracy 用直觀優雅的表達方式,講述了她對遊戲的定義和對獨立遊戲的理解。

—— Xin Ye(IMGD 21屆畢業研究生, Tracy 的學生)

Tracy 對遊戲、玩家體驗、互動性媒體,總是有著獨到而深入的見解。Tracy 是我和很多同伴們十分敬重的老師,她的遊戲從業經驗豐富,並且重視與提倡遊戲行業和內容的多元化,公平,以及包容性。她對遊戲作品的點評總是一針見血,直言不諱,她曾說過的一句令我最為印象深刻的話是——在她心裡,認真並且毫無保留地提出自己的意見和看法,是對對方的尊重與最重要的誠意。因為一個人能給出的最珍貴的東西,就是自己的時間,頭腦,和知識。

在她作為我畢業設計導師的一年裡,我也發覺了她隱藏在直爽與嚴厲下,那細膩溫柔的一面。她不停幫助著我,鼓勵著我,用親身經歷教導和激勵曾經社恐又膽怯的我,提醒著我那些被自己忽略的閃光點。如果你有機會與Tracy對話,去敞開心扉思考她的見解和看法,也許你也會收穫一些意想不到的啟發和靈感,無論是對於遊戲,關於體驗,還是面對自我。

——Claire Hu(IMGD 22屆畢業研究生,Tracy 的學生,個人作品集)

Tracy 以體驗為核心的遊戲設計理念和意義遊玩(meaningful play)的概念深刻的影響了包括我在內的許多遊戲設計師。從Tracy 的課堂和與她的課餘溝通中,我學會了從多個角度看待遊戲和如何在體量龐大的遊戲中尋找觸及「玩」這一行為的核心機制和內容。我很高興能在我個人的 thesis 中,像 Tracy 導演並開發的《Walden》一樣,採取行走模擬器的模式並嘗試講述一個跳出常規遊戲圈子外的故事。在製作的過程中,我與 Tracy 展示過我的劇本和遊戲原型;如同在採訪中說的那樣,Tracy 非常認真的從一個藝術家和遊戲設計師的角度問出切入遊戲表達核心的問題,不斷的推動我思考遊戲的核心意義及其表達形式。在這篇採訪中,Tracy 深入淺出的表述了她作為獨立及實驗性遊戲的先驅者對於獨立遊戲和遊戲設計的見解和心得,以及對未來的獨立文化發展的展望。

——Cloud, 田梓喬(IMGD 22屆畢業研究生, Tracy 的學生及《Yes, And》遊戲中文版譯者)

Tracy Fullerton

特蕾西·富勒頓(Tracy Fullerton),藝術碩士,是一位實驗性遊戲設計師、教授和是南加州大學USC遊戲創新實驗室(USC Game Innovation Lab)的主任。她的實驗室,已經制作了幾個有影響力的獨立遊戲,包括《Cloud》、《Flow》、《Darfur is Dying》、與藝術家比爾·維奧拉(Bill Viola)合作的《Night Journey》,以及《Walden, a game》,一款模擬梭羅在瓦爾登湖實驗的遊戲,被評為2017年 Games for Change 的年度遊戲大獎和2017年 IndieCade 的「開發者選擇」。特蕾西是《遊戲設計夢工廠》的作者,這是一本在全球遊戲項目中使用的設計教科書,也是電子藝術互動娛樂捐贈講座的持有人。

個人網站:點擊跳轉

訪談時間為2017年10月10日。

《Night Journey》

遊戲頁面

《Night Journey》(2007-2018)是最早的實驗藝術遊戲之一。它使用遊戲和視頻技術來講述一個人走向啟蒙的普遍故事。遊戲開始於一個神秘的場景中心,黑暗正在降臨。沒有一條路可以走,沒有一個目標可以實現,但玩家的行動將反映在他們自己和這個世界上,改變他們兩者。如果他們有能力,他們可以減緩時間本身,阻止黑暗的降臨。如果不能,總有另一次機會;黑暗會帶來夢想,啟迪未來的旅程。視覺靈感來源於比爾·維奧拉之前的作品,這些作品為遊戲世界提供了參考,而遊戲中「反思」的原始材料則來源於他的大量視頻素材。

文本的靈感來自偉大歷史人物的生活和著作,包括:魯米,13世紀的伊斯蘭詩人和神秘主義者;裡坎,18世紀的禪宗佛教詩人;聖十字架約翰,16世紀的西班牙神秘主義者和詩人;和普羅提諾,3世紀的哲學家。該團隊為 3D 環境創建了一套定製的後處理技術,給人一種「可探索的視頻(explorable video)」的感覺,將比爾·維奧拉以前的作品的圖像整合到遊戲世界的技術和創意水平。

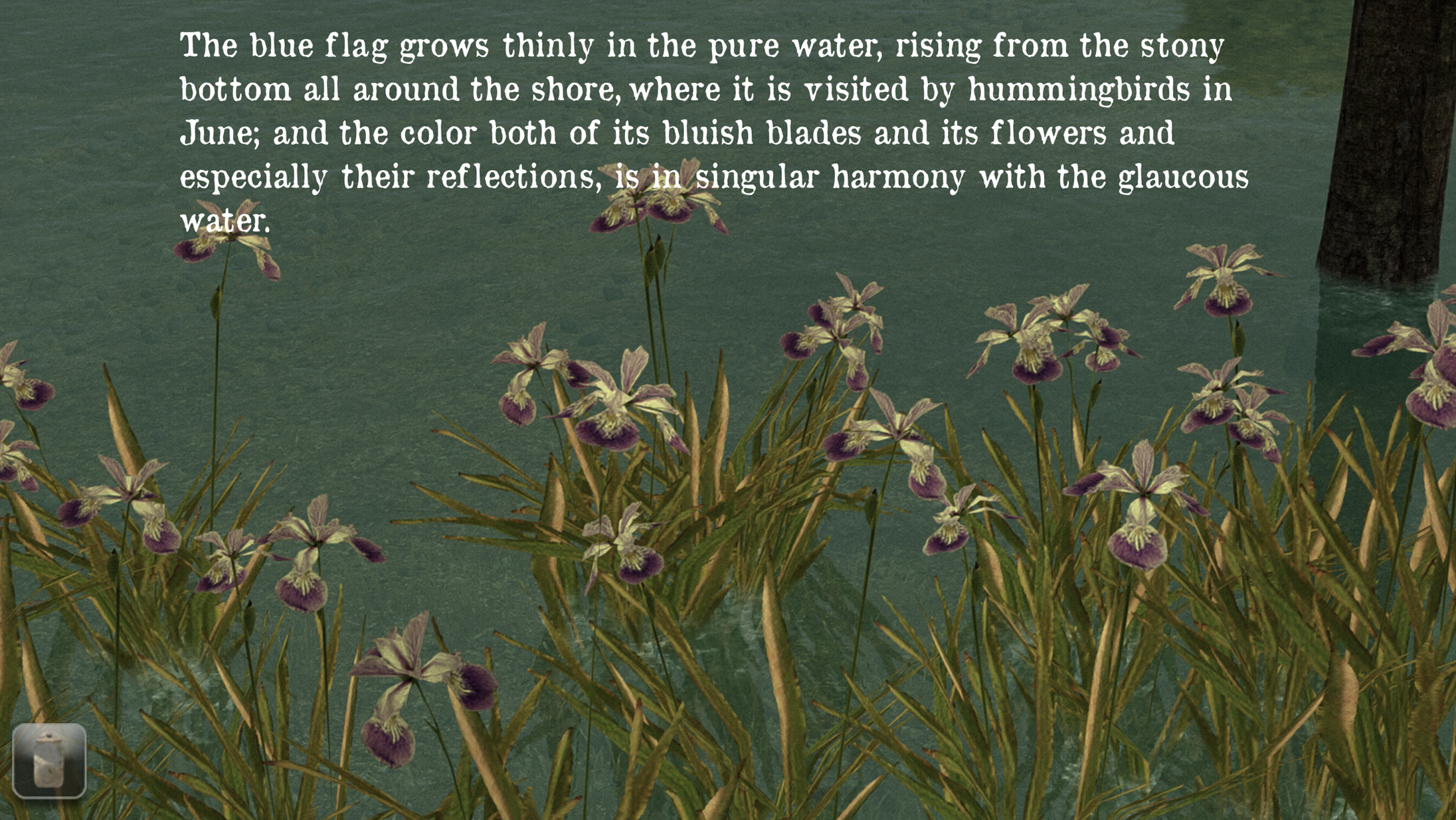

《Walden: a game》

遊戲頁面

《Walden: a game》(2019)這款遊戲基於梭羅獨自在瓦爾登湖 (Walden Pond) 的樹林中的生活故事。具有充滿活力和變化的自然環境,充滿精緻的細節,以及在個人和社會危機期間梭羅在樹林中尋求孤獨和靈感的多方面敘述。你能平衡你對生存的基本需求和對美麗和崇高的追求嗎?你會「刻意」地生活嗎?還是你會過著「安靜的絕望」的生活?

HANDMADE PIXELS - INTERVIEWS

本篇採訪屬於遊戲研究者 Jesper Juul 隨新書《手作像素:獨立遊戲與對本真性地追尋》(HANDMADE PIXELS: INDEPENDENT VIDEO GAMES AND THE QUEST FOR AUTHENTICITY)發佈在官網上地對獨立遊戲開發者和獨立遊戲節組織者的採訪,你可以在這個頁面上找到。

Jesper Juul 是遊戲理論研究者與遊戲開發者,是哥本哈根的丹麥皇家藝術學院視覺藝術學校的副教授。他是 MIT Press Playful Thinking 系列的編輯,著作有著名的《Half-Real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds》,《Casual Revolution》以及《The Art of Failure》(中譯:失敗的藝術)《HANDMADE PIXELS》,他自己的博客叫做 The Ludologist 。

翻譯:姚詩雨

校對:葉梓濤,Claire Hu

原文鏈接:點擊跳轉

圖片為翻譯中所添加,翻譯已獲得原作者授權

感謝在翻譯過程和願意幫助我們找到合適的朋友做推薦語的,來自USC的畢業生們,Zi,吸吸,陳潮,田梓喬,Xin Ye,特別感謝 Claire Hu 的推薦語,以及對本文在表達和翻譯上的精心的二度校對和調整。

Interview: Tracy Fullerton

Jesper: 你剛剛在 IndieCade 2017上做了一個關於《瓦爾登湖》(註釋:Walden,該遊戲改編自美國作家亨利·戴維·梭羅的散文集《瓦爾登湖》,是梭羅獨居在瓦爾登湖畔的記錄,描繪了他兩年多來的所見、所聞、所思。)和其十年曆史的講座。你說,2007年你提出《瓦爾登湖》的最初想法時是 「瘋狂的」。而現在它不再是一個瘋狂的想法了。

Tracy:現在這已經相對常見了,至少在獨立遊戲界裡,這種「去做一個關於某種事物/理念的遊戲」的想法。這就是2007年和今天的區別。這句話最奇怪的地方之一其實是 「關於」這個詞。如今,很多人都在做「關於」某事的遊戲,所以人們對於遊戲裡談論的事物,也就不再那麼抗拒或急於評判了。所以它不再是瘋狂的了。

Jesper:你認為我們是如何走到這一步的?在這幾年中發生了什麼?

Tracy:對於具體發生了什麼,並沒有一個簡單的答案。但是我認為有一部分強有力的趨勢,這涉及到一個事實:製作遊戲的工具已經激增(proliferated),許多人,包括藝術家和學者、研究人員,那些不一定屬於傳統遊戲公司一部分的人都有了製作遊戲的工具。人們在談論的是一個更廣泛的製作者群體。然後,某一種獨立遊戲的市場出現了,這讓很多人,即潛在的團隊成員,掌握了製作這類遊戲的技能。所以現在不僅僅只有AAA級遊戲的製作人和他們的內部工具集了。

人們正在使用遊戲作為一種表達媒介,他們正在研究遊戲。正因為如此,這個調色盤(遊戲可以選擇或代表的內容)變得更加廣泛了。我們在說,「那麼,射擊遊戲意味著什麼?《光環》意味著什麼?」(註釋:《光環》(HALO)是 Bungie 開發 、微軟發行的遊戲系列。第一部作品是於2001年11月15日在XBOX平臺發行的第一人稱射擊遊戲。)一旦我們確定 《光環》意味著什麼,那麼下一個邏輯步驟就是:「哦!那麼,遊戲還能是什麼?」

然後我還認為,有幾代人都是以遊戲為主要的娛樂媒體形式長大的,他們熱愛遊戲,並想要製作有關於他們生活中的重要事物的遊戲。你把所有這些東西放在一起,你就有了一種文化,一種有可以允許製作「關於」某種事物/理念/題材的遊戲的文化(a game about something)。

Jesper:我想這是超級有趣的。人們在做一個遊戲,不僅僅是為了一個技術平臺,而是為了一個文化平臺。

Tracy:是的,沒錯——例如,IndieCade(譯註:IndieCade 是獨立遊戲的國際評審節,每年會提名並且頒佈獨立遊戲獎項,並且有一系列的開發者分享,被稱作「電子遊戲行業的聖丹斯」)是一個文化平臺。

Jesper:這樣一個地方可以展示你的實驗性遊戲項目,而且你可以期望這裡的人們願意理解一個為了「關於」某種遊戲通常不會涉及的題材所製作的遊戲。

Tracy:當美國最高法院確定遊戲是一種受保護的言論自由的表達形式時,那是一個里程碑。(譯註:2011年6月28日,美國最高法院大法官安東尼·斯卡里亞(Antonin Gregory Scalia)引援「電子遊戲是藝術」的觀點,宣佈遊戲和其他藝術形式擁有相同的傳播權利,理應像書籍、漫畫、戲劇和其它藝術形式一樣受到美國憲法《第一修正案》(First Amendment)的保護。)如果你要說遊戲是自由言論,那麼它們一定是在說些什麼。

因此,我們開始建立一些小型的社區/社團,用以轉變我們對於遊戲這類媒體的思考方式,其中一些發展成為更大的社區。像 IndieCade ——我甚至不認識這裡所有的人,IndieCade 曾經是十個人圍坐在椅子上。現在,這已經成為一種世界性的現象:製作者和人們不一定互相認識,但通過參與社區活動,互相支持對方的工作。

Jesper: 你在教學中一直推崇的一件事是為體驗而設計(designing for experience)。我最早是在你的《遊戲設計夢工廠》一書和 MDA 的論文中讀到它的(注:MDA的論文可見 MDA 框架:一種遊戲設計和遊戲研究的形式化方法 (2004))。我認為這是一種重要的思考遊戲設計的新方法,有助於讓我們提出新的問題。我們現在可以拿一些我們沒有任何設計模板的東西,定義體驗,並想出各種方法來創造這種體驗。

Tracy:我認為這是一個遊戲從與「一種主要是軟件形式」的區分而發生的轉變。一旦你開始把遊戲作為一種美學形式而不是作為軟件,你就可以問,你想用遊戲表達(say)點什麼?這是一個合乎邏輯的問題。但是當你把它們當作軟件時,問你想用一個軟件說些什麼就沒有什麼意義了。之前的問題是「你想用這個軟件做(do)什麼?」。這是一種變化,由越來越多不同的進入遊戲行業的人所帶來的變化——他們在遊戲的陪伴下長大,但其中有些人也可能像我一樣接受過媒體藝術、戲劇藝術、文學方面的訓練。人們來自於不同的表現藝術/形式的領域,而他們正問著這些問題。

Jesper:我在想一件事。當你在做先鋒派(avant-garde)的遊戲時,或者你試圖重新創造(reinvent)媒介時,我想總有一種危險,那就是你最終會有一個新的模板,對嗎?至少在一段時期內,這個模板曾經是實驗性的平臺遊戲。你怎麼看這個問題?我們怎樣才能避免只是製造一個新的模板?

Tracy:作為一個藝術家,你可以通過簡單地提出好的問題來避免這種情況。問題在於,通常來說,最初的創新者們並沒有去創造模板,但是跟隨他們的腳步的人(可能會這樣做)。我避免這種情況的方法正是我們剛才討論的——設定一個體驗目標。提出新的問題,設定一個新體驗目標,然後你就會找到答案。我不會一開始就說,「好!既然我們用《瓦爾登湖》建成了這個引擎/遊戲模式,我們就用同樣的方式去改編一大堆其他的書吧!」

Jesper:Rousseau!盧梭!(註釋:法國十八世紀啟蒙思想家、哲學家、教育家、文學家,民主政論家和浪漫主義文學流派的開創者,啟蒙運動代表人物之一)

Tracy:正是如此,「一起做盧梭!」我們不打算這樣做。這對我來說不是一個可行的下一步。我一直在思考我還想做什麼,我確實想到了很多關於不同文學的想法,因為我喜歡文學,但它絕對不會是同樣的機制、同樣的系統。

Jesper:你提到了步行模擬器(walking simulators)這個詞,如你所知,它最初是作為一個負面的東西。

Tracy:我知道!所以我想為這個詞小小地正名一下。(比如)第一人稱射擊遊戲實際上也就是對兒童抓人遊戲(tag game)的一種模擬。這是人類存在的一個重要的、根本的部分。

Jesper:這也是一個非常好的遊戲。

Tracy:這是一個非常好的遊戲。當我們把它數字化(digitized)時,我們基本上是把人類的最根本的部分投射到一個數字領域。並且它成功了,所以現在我們就做上了成百上千次(同樣的遊戲)。但還有許多在人類行為裡,非常有趣的,原始的,又非常重要的功能,我們還沒有對此進行深入地探索。抓人(Tag)是一種施展力量的遊戲,但是「步行」這個行為本身,是一種我們一直在進行的非常基本的活動 — 不僅是為了去往某些地點,而且也會被用於思考某些問題。我們物理身體的移動與思想的運作(the play of thoughts)有關;當我們走路的時候,我們也在思考著。也許在我們試圖建立這些更深入、更豐富的敘事引擎時,步行模擬器的出現是合適的。因為也許行走與此有很深的關係!(校注:這部分的論述很精彩,有一位遊戲設計師 Rosa Carbo-Mascarell 也寫過關於步行模擬和心理地理學的文章 Walking Simulators: The Digitisation of an Aesthetic Practice (2016) 待譯)

Jesper: 還有像記憶宮殿這樣的記憶技術。(譯註:Memory Palace Technique,記憶宮殿法是指將你的記憶轉變為放置在熟悉的心理位置的圖像。這個想法是,你可以在精神上走過你的宮殿,看著你的記憶來回憶它們。)

Tracy:正是如此。所以 「步行模擬器 」對我來說不是一個貶義詞。我實際上認為這是一個具有巨大潛力的術語。

Jesper:當人們使用 「步行模擬器 」這個術語時,是為了在 「常規 」遊戲、「正常 」遊戲和這些奇怪的、實驗性的遊戲項目之間設置這種衝突或劃分。

Tracy:而我就是不接受這種說法。我是那種奇怪的人,我會說:「是的,不管你想叫我什麼——都ok。」我不接受他們(利用術語劃分)來設置的這種衝突。

Jesper:也會有反過來的情況嗎?一些實驗性的遊戲開發者對很多主流遊戲都有相當強烈的反感。

Tracy:我不知道現在是否真的是這樣。但在早期,並沒有獨立遊戲社群,因此,為了給他們自己開闢空間,實驗性遊戲設計師們基本上曾經覺得他們必須丟下手套(去與主流遊戲作鬥爭),你知道的,挑戰地說,「我們(做的)不是遊戲」。我從來沒有這種感覺。我更像是覺得「遊戲(所能涵蓋的內容與空間)要比你想象的更大。」

Jesper:所以你不認為自己是在與主流遊戲行業對立,而是讓遊戲行業更加豐富多彩?

Tracy:我認為更多的是 「在其之外(outside of)」,而非彼此對立。因為 「對立」意味著我們必須爭奪這個空間。而我不認為我們需要爭奪同一個空間;我認為我們需要(一同)發展這個空間。這是一種完全不同的思考方式。

Jesper:這是如何影響你的教學或者你和你的同事在南加州大學的項目運作方式的?那是一個因為包含了非常多有趣的項目 — 包括《瓦爾登湖》在內 — 的著名課程專業項目。當你在思考這個專業項目應當如何立足的時候,你是在有意識地將其定位成這種會包含很多實驗創作項目的中心(hub)嗎?

Tracy:在早期,甚至在有一個正式的項目之前,我想去發展出一個地方,在那裡我可以遇到我想一起工作的人。其中一個對我來說有意識的決定是:無論如何,我要去電影學院開始這個項目,而不是去,比如說工程學院。我們有工程學院、有傳媒學院、有醫學院(校注:USC Game 和醫學院有 games & health program 的合作項目,專注教育、健復、心理健康等相關的遊戲),我們有很多其他人的參與。但在開始時,我的挑戰是創建一個專注於遊戲表達方面的遊戲教育項目。而電影學院似乎是做這件事的地方。第一個問題是,你把它立足於(situate)何處呢?有些遊戲項目開始於文學、有些開始於工程。他們都帶著最初決定的痕跡。

我沒有看到遊戲行業專注於一個完整想法的創意方向:從體驗目標開始,真正地以整體的(holistic)方式思考遊戲,將其作為一種體驗。我想創建一個以這種設計方法論為中心的地方。我們將圍繞這種設計方法論去創造一種文化。

Jesper:它是否按照你想象的那樣發展了呢?

Tracy:一些吧。我沒有意識到一開始做出的放在一所學院的決定會如此難以改變。如果我們以自己的學院為開始,那一開始或許會有不同的鬥爭,但隨著我們的前進,也許會有一條更乾淨的道路,對吧?而我們現在的主要挑戰是關於將校園內其他學院(工程、傳媒、音樂、商業等)納入聯合項目的過程。在南加州大學的主要遊戲項目中,我認為我們有一個非常強大的文化和環境,人們可以來學習成為專注於玩家體驗的設計師。

Jesper:我有時有種我需要一個實驗性修正(experimental fix)的想法。(比如說)我看到一個新的遊戲,它所做的事情與我預想中的完全不同,而且讓我深感滿足......我從中得到了非常大的樂趣。而我有時會擔心,我最終會不會耗盡這樣的樂趣嗎?

Tracy:我不知道!你耗盡了這個世界上所有的音樂了嗎?你是不是看完了所有的電影?我覺得無需擔心。總有一些人,他們大腦的工作方式與你不同,他們會創造出讓你高興的東西的。

Jesper:很高興聽到這個消息!我之前在想「獨立」這個標籤——我們是在 IndieCade。你喜歡這個標籤嗎?還是?

Tracy:我和這個標籤一起生活著。我沒有一個更好的術語,而且我覺得我喜歡這個詞的來源;我喜歡它在獨立性(independence)這個概念中的根源。但我認為它已經變得有些毫無意義。當我們說 「獨立」時,我們已經去掉了很多獨立性的實際意義,如獨立於發行商、獨立於市場預期、獨立於在意遊戲是會賣給兩個人還是二十萬人。對我來說,獨立遊戲已經經歷了所有這些迴旋(gyrations),人們說,「哦,現在你不能在獨立遊戲中賺到任何錢。」 但這是目標嗎?最重要的問題是:作為獨立遊戲人,我們是否明智地使用了我們的自由?我們用我們的自由在這個世界上做了什麼嗎?還是我們只是把它賣掉了,以換取一個在遊戲主機上存在的位置或其他東西?

Jesper:我確實發現在「獨立」的概念中存在著一種衝突。有時候它被稱為更民主的遊戲,但同時,就像獨立電影一樣,獨立遊戲也可以(變成)以受過高等教育的內行(connoisseurs)為受眾的遊戲。你認為會有這種危險嗎?獨立遊戲會成為那種為了《紐約客》(The New Yorker)讀者(這類人群)所準備的精英主義形式嗎?(校注:其實紐約客也有不少遊戲相關文章,可見 宮崎英高 Hidetaka Miyazaki | 把死亡視作特性而非錯誤 Sees Death as a Feature, Not a Bug (2022) 以及 威爾·萊特:遊戲大師 Game Master (2006))

Tracy:我在電影中看到了這一點,但問題是:如果《紐約客》報道遊戲,那麼我可能會同意你的看法。但事實並非如此。獨立遊戲並沒有被上流社會(upper-echelons)額外重視。它是如此不同的媒介,在如此不同的市場中成長起來,以至於獨立性的概念並不明確。是的,有些遊戲是為了一些更「高知」的受眾所製作/準備的。但也有一些獨立遊戲,就像是 《茶杯頭》(Cuphead 是 Studio MDHR 開發的平臺射擊跳躍遊戲) 就是為那些想要被虐、想玩世界上最難的遊戲的玩家們準備的。這當然不是你認為的《紐約客》的讀者。我不認為獨立遊戲與某個特定人群有明確的聯繫。這看似是一種失敗,但其實是一種成功。

Jesper:所以你的意思是,獨立遊戲為很多不同的人群,產生了很多不同的體驗。

Tracy:在一個沒有獨立遊戲概念的環境中,《爆炸貓咪》(Exploding Kittens 是由知名漫畫社區 The Oatmeal 推出的一款卡牌類桌遊)能得到這樣的反響嗎?我不確定。另一方面,也有很多認為自己是獨立遊戲內行的人們,就是那些對《爆炸貓咪》這類遊戲感興趣的人,對吧?我不認為「獨立遊戲」是一個完整完善的(cohesive)概念;或者其概念的完善程度並不足以讓我們批判它的受眾或失敗。

Jesper: 但對我來說,獨立文化——我認為在某種程度上,在音樂或電影中也是如此——可以包含這種 「純潔性 」的想法。我正在讀基爾·基特利(Keir Keightley,UWO教授,探索來自媒體研究、流行音樂研究、電影研究、性別研究、文化史、聲音研究、品味社會學和文化研究的學術傳統) 的一篇關於搖滾樂歷史的文章。特別是在歷史上,有這種「搖滾是這樣本真的(authentic)音樂風格」的想法。我不認為我們現在會這樣想。但搖滾樂是作為本真的音樂風格來反對流行音樂的。如果任何東西太商業化,它就會被從搖滾樂中剝離出來,而成為流行樂。後來的朋克音樂用完全相同的方式來反對搖滾音樂。

Tracy: 這是一個非常有趣的演變。那麼你真正要說的,是每一代人都創造了自己的純潔和本真的感覺。那是完全合理的。這是一個身份認同的問題,而不是作品中固有的、不變的方面。

Jesper:這也是一代人的事。

Tracy: 在你的書裡,你又到底是如何去定義「獨立」的呢?

Jesper: 我沒有定義它,而是在觀察人們如何使用這些術語。此外,我還在關注這些圍繞著獨立遊戲的機構以及遊戲設計領域的一些實驗。

Tracy:那聽起來非常合情合理。早在我還是本科生的時候,我最初想成為一個實驗電影製作者。所以後來,我想如果我有一個遊戲實驗室(game lab),我可以做這些實驗性的遊戲。「實驗性」對我來說更有共鳴感。當我告訴人們 「我在做實驗性遊戲 」時,我可以解釋說這就像實驗性搖滾或獨立電影那樣。這是一個簡單的方法,可以把人們對獨立電影或實驗搖滾的理解映射到遊戲上,而他們以前從來沒有用這些術語來考慮過這件事。

早些時候,(在獨立遊戲這個概念還沒有成型的時候),你其實不得不進行關於這種映射關係的討論。在有人建立這樣的聯繫之前,並沒有任何關於實驗性或獨立遊戲的思想(存在)。我們當時確實不得不說,「你看,遊戲是在這種經濟、文化背景下創造的。我們可以把它從這個環境中分離出來,它們就會是獨立的。我們可以開始(用遊戲)來解決一些根本性的問題,它們將是實驗性的。」

Jesper:正如你所說的,我認為 「獨立」這個標籤,儘管它的定義非常模糊,但已經起到了客觀存在的作用。這個詞的存在,在你向別人解釋你在做的事情到底是什麼的時候,有很重要的作用。我在寫關於這個術語做了些什麼;它可以如何被使用;它從何處開始,進入了使用(開始發揮作用),以及這個術語又引出了哪些相關聯的方方面面。

但我也想問問你:你如何看待 IndieCade 與 IGF(註釋:獨立遊戲節 Independent Games Festival ,IGF)的關係呢?(校注:IndieCade 和 IGF 一般被認為是獨立遊戲圈的兩大遊戲獎項活動)

Tracy:IGF 總是與遊戲開發者大會(Game Developers Conference)聯繫在一起,因此被定位為與該行業有一點的姊妹關係。IndieCade 是由那些看到遊戲的表達潛力的人所創造的。它一直是在行業旁的(aside

)自己的社群。對我來說,這就是它保持活力的原因。而任何真正的實驗性的東西都會不斷處在危險邊緣(jeopardy)。

Jesper: 但我認為有一點也很有意思,比如像索尼那樣的大贊助商們,有些時候也想試著通過 IndieCade 來使用/利用/接觸獨立遊戲?

Tracy:他們這樣做是為了重振旗鼓、為了參與進這種復興的文化中。這就是大公司收購小公司的方式,這會重振他們的某些部分。我認為這個行業也不例外:當他們需要能量時,他們會來找我們,在這裡,在 IndieCade 這樣的地方。

Jesper:從歷史上看,這也表明許多人理解機構需要支持實驗性遊戲,併為它們創造場所。

Tracy:這其中有一種深厚的共生關係,這種共生不僅存在於業界和獨立遊戲製作者或實驗遊製作者之間,也存在於學術界和業界之間,以及學術界和那些實驗遊戲製作者之間。他們都在互相汲取能量。IndieCade 和獨立社區以及遊戲獎項活動為學術界和其他獨立遊戲人提供了展示其作品和獲得聲譽的場所。它們還提供了一條通往產業和產業演進的道路。在很長一段時間裡,遊戲產業沒有這些,並且處於糟糕的一潭死水中。學術遊戲社群和獨立遊戲社群的興起,在很大程度上重振了遊戲產業,無論這一點是否被承認。

Jesper:謝謝你。

譯後記

我一開始也沒有體會到 Tracy Fullerton 的作品《Walden》給玩家或者是讀者帶來的那種感覺,但我從 steam 上瞭解到一些該遊戲的相關信息後,就突然冒出想讀一讀《瓦爾登湖》這篇文學著作的想法,這來自該遊戲中的部分虛擬場景給我帶來想去閱讀原作的好奇心。

我同意 Tracy 的觀點:「步行模擬器」對於她來說並不是貶義詞,即使遊戲的機制簡單僅僅是「步行」而已。因為相比於文學作品,遊戲能更沉浸、更深入的帶來情感體驗。玩家在遊戲中能夠自己決定去哪,去探索自己感興趣的領域,這大概就是為什麼 Tracy 會從一個獨特的視角來步行模擬器的原因吧:「這是人類生存的一個重要的、基本的部分」。

姚詩雨

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(點擊原文或查看網站 xpaidia.com/sunset-project/)。

遊戲作者 Game-Auteurs 希望通過一系列的內容,認知和理解作為真實存在人的創作者的想法,由此,我們可以對電子遊戲有更多更深切的認識,而非將其一味黑箱化,妖魔化。

Pippin Barr 訪談 | 我在做「特洛伊木馬」

宮崎英高:現實晦暗如謎

宮崎英高:把死亡視作做特性而非缺陷 (2022)E20 謎與頓悟

E28 不孤獨的取經路,少年的戲遊記

E35 讀《資本論》的遊戲開發者

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間