落日間鏈接:John Seabrook:威爾·萊特,遊戲大師 Game Master (2006)

編者按

這是一篇十六年前在紐約客(The New Yorker)上發佈的對威爾·萊特(Will Wright)的專題人物報道,我試探性地發送了授權請求郵件,並收到肯定的回覆,我不禁想象作者收信時的感覺,收到一封希望翻譯自己十六年前的文章的郵件,這會喚起他哪些塵封的記憶呢?

文章的主角是《模擬人生》《孢子》的設計師威爾·萊特,這也是一篇高質量的對於遊戲創作者的早期報道,就讓我們現在潛回電子遊戲當年的歷史中,看看那個最後一代在非電子遊戲中長成的遊戲設計師是如何獨樹一幟地通過「模擬」而成為電子遊戲大師。他對遊戲模擬和教育的思索實際上遠遠領先於同代人,為許多人留下對遊戲可能性的想象,而本文中也能一窺那些在現在看起來粗糙的遊戲背後有怎樣的系統論與生態學的基礎。

他在公開的遊戲設計大師課中談道:「我真正做的是,我給玩家一個玩具,玩家把它變成遊戲」

本文由 NExT Studios 內測中的「Gameplus 遊戲+」跨界研究創作工作坊的成員,目前正在進行生態學與遊戲的界面研究創作的張楚同學翻譯。

葉梓濤

John Seabrook

約翰·西布羅克(John Seabrook)自1989年以來一直為《紐約客》撰稿,1993年成為特約撰稿人。他已經出版了四本書,包括最近出版的《歌曲機器:歌曲工廠內部》(The Song Machine: Inside The Hit Factory)。

原文鏈接:點擊跳轉

翻譯:張楚

校對:葉梓濤

*翻譯已得到原作者授權,圖為編者附

Game Master | The New Yorker

November 6, 2006 By John Seabrook

威爾·萊特(Will Wright)用《模擬人生》重新定義了電子遊戲。《孢子》能再一次做到嗎?

一

1972 年,一位名叫諾蘭·布什內爾(Nolan Bushnell)的工程師兼前嘉年華攬客人在加利福尼亞的聖克拉拉創辦了一家電子遊戲公司。1960年代在猶他大學讀工程系時,布什內爾迷戀上了一款名為《太空大戰》(Spacewar)的早期電腦遊戲。這款遊戲的開發者是一群研究生,他們是麻省理工學院科技模型鐵路俱樂部的成員,該俱樂部也是一個電腦黑客的早期試驗場。他們並未考慮過出售這款遊戲,只是打算藉此展示交互的魅力,並向在計算機上模擬智能生命邁出的第一小步。布什內爾的野心則更世俗些。他想製造投幣式遊戲機,並將其賣給電子遊樂場(amusement arcades)。他預見了一種新的路邊攬客方式,招徠者就在機器之中。「我學到的那些能讓你在我的路邊遊戲裡花上25美分的推銷宣傳,」他說,「都被我塞進我的自動盒子中了。」從電腦實驗室和嘉年華這不可思議的結合中,電子遊戲產業誕生了。

布什內爾的公司雅達利(Atari)的第一個產品是《乒乓》(Pong),一個簡單而優雅的遊戲,兩個玩家操縱電子球拍,在黑白屏幕上來回擊打一個小點。該遊戲包括兩個部分,一方面它是對乒乓球的模擬(simulation),設法將遊戲的大部分規則、結構和邏輯呈現在屏幕上;另一方面,它也是一個動畫(animation)——一個運動的畫面,旨在構成眼睛、大腦和遊戲控制器上的手指間的反饋迴路(feedback loop)。這款遊戲是由前全州橄欖球運動員 Al Alcorn 設計的,他是雅達利的第二位僱員。正如 Heather Chaplin 和 Aaron Ruby 在他們最近出版的電子遊戲產業史《智能炸彈》(Smartbomb)中所描述的,布什內爾把手工製作的《乒乓》帶到附近桑尼維爾的安迪·卡普酒館,幾周內人們就開始在酒吧外排隊玩這個遊戲。到1974年,《乒乓》 傳入了新罕布什爾州漢諾威的一家比薩餅店,我在那裡玩過它,在那個夏天剩下的時間裡,我最想做的事情就是回去再玩一次。

緊隨其後的遊戲——《太空侵略者》(Space Invaders)、《爆破彗星》(Asteroids)、《導彈指令》(Missile Command)和《吃豆人》(Pac-Man)等等——更加吸引人,但它們模擬的仍然是街機和娛樂場的那套內容:體育、太空外星人、殭屍、射擊遊戲。二十世紀八十年代,隨著計算機、遊戲主機的速度和存儲容量的增加,設計師們不斷提升遊戲的圖形質量。然而,遊戲中模擬的那面(simulation side)卻從未向科技模型鐵路俱樂部最初的追求而貼近——在屏幕上再現現實生活的動態(real-life dynamics)。今年最暢銷的電子遊戲是《麥登橄欖球》(Madden NFL),你可以以明星球員的視角來玩職業橄欖球。《麥登橄欖球》是一個比《乒乓》要複雜得多的模擬遊戲,但遊戲的內容並沒有更向現實生活貼近。

二十世紀八十年代末,一種新型的電子遊戲悄然興起——上帝遊戲(God Game)。計算機動畫雖然可以簡單粗暴地將美術圖形轉換為二維像素圖或晚近的,也是數字圖像的基礎構件(building blocks)三維多邊形,但要創造一個真正引人入勝的,一個能對現實生活的本質提供一些洞見的模擬,則是一個困難得多的命題。設計師必須扮演上帝,或者至少是在波愛修斯《哲學的慰藉》(Boethius - Consolation of Philosophy)中的上帝概念那樣——一個可以預知玩家行動結果,但又允許玩家有自由意志的上帝。

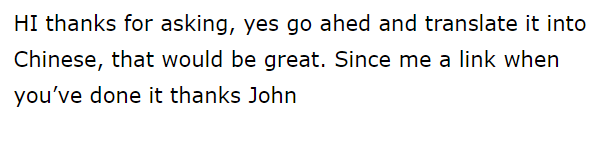

上帝遊戲的先驅之一是英國的彼得·莫利紐克斯(Peter Molyneux),他在1989年創作了《上帝也瘋狂》(Populous)。該遊戲賦予玩家在各種模擬社會中全知的力量(omniscient power),你可以隨心所欲地幫助他們或折磨他們,儘管你的行為在遊戲中會產生後果。另一位重要的上帝遊戲設計者是席德·梅爾(Sid Meier),1991年起,他設計了基於歷史進程,如科學發現、戰爭、外交的《文明》(Civilization)系列。

但這一類型的大師——即上帝遊戲之神(the god of God games)——是威爾·萊特(Will Wright)。1989年,《模擬城市》(SimCity)發佈,該遊戲的目標是設計並管理一個現代城市;2000年,《模擬人生》(The Sims)橫空出世,在遊戲中,玩家需要在一個普通的城郊環境中照看一個家庭。萊特創作的模擬重新定義了遊戲的邊界。「我突然想到,大多數書籍和電影往往是關於現實情景的(realistic situations)」他說,「為什麼遊戲不能是這樣呢?」對於遊戲設計師來說,萊特是在遊戲形式上的左拉:他將遊戲核心關注的主題從神話、幻想和暴力轉向平凡的社會生活。

在過去的六年裡,萊特一直在開發一個新遊戲,該遊戲將於2007年發佈。人們對它的期待就像20年代初巴黎的作家等待著喬伊斯的《尤利西斯》(Joyce - Ulysses)一樣。起初,萊特將該項目稱為「模擬萬物」(Sim everything),但幾年前他確定了「孢子」(Spore)這個名字。該遊戲借鑑了自然選擇理論。它試圖通過算法來複制進化所運作的條件,並將這一過程呈現為一場遊戲。

從概念上講,《孢子》是激進的:當大多數遊戲製造商正在提供更多令人眼花繚亂的圖像、情節和故事時,萊特和他的贊助商藝電(Electronic Arts,E.A)打賭,玩家想要自己創造環境和故事,玩家在遊戲中真正喜歡的是探索萊特所說的「可能性空間」(possibility space)。他的前商業夥伴 Jeff Braun 告訴我:「威爾周圍有一個現實扭曲力場,他提出你聽過的最瘋狂的想法,而當他向你解釋完後,整個世界變得看起來很瘋狂,而他是這個世界上唯一理智的人。」

二

萊特的辦公室位於加州埃默裡維爾一座六層建築的角落裡,離舊金山灣只有幾個街區。它有一個陽臺,他可以在那裡抽菸。牆上滿是彩色記號筆留下的圖畫,上面寫著「星圖問題」之類的神秘信息。萊特今年46歲,瘦高個,臉又長又窄,手指纖細。他幾乎每天都穿同樣的衣服——黑色的新百倫運動鞋、褪色的黑色牛仔褲、有扣襯衫、皮夾克和厚厚的飛行員式眼鏡。他的皮膚有光澤,呈紅褐色,看起來就像一個吸菸者半曬半烤的皮膚。他有時留著飄逸的鬍鬚和山羊鬍子。你並不會真正地和他有對話,你提到一個想法,就會在萊特的腦海中引發五到十個聯想,他用「嗯」字串起來,並快速地向你發射訊息。

當我走進他的辦公室時,萊特跳了起來,在與我握手後說:「來,試試這個,嗯,這是我最近發現的一個非常酷的玩具。」他遞給我一個無線控制器,用來控制一個停在地板上的小型機器人坦克,它正與另一輛萊特控制的坦克相對。萊特開始移動他的坦克,射擊我的坦克,同時好奇地看著我,等著看我需要多長時間才能明白髮生了什麼事。我感到手上有一種奇怪的麻刺感,但一開始並沒有注意到。最後,我意識到我被電擊了:每當萊特的坦克射中我的坦克時,一個衝擊電荷就會從控制器傳到我的手上。

萊特一直在製作關於《孢子》的演講幻燈片。他說:「這本應是關於我是如何想出這個遊戲的,但我真正想談的是天體生物學(astrobiology)的歷史,所以我兩樣都做了。」他走到辦公室的兩臺電腦前,點開了一些圖片,同時介紹《孢子》的基本結構。起初,我感到很困惑。在他的職業生涯中,萊特一直在向他的遊戲融入越來越多社會現實主義(social realism)。但《孢子》是一個驚喜——一眼看去,它看起來像個某遊戲網站的撰稿人所說的「卡通蟲子遊戲」。建築物也沒有《模擬城市》那樣清晰的城市線條,它們看起來更像蘇斯博士(Dr. Seuss)書中的建築。萊特還引入了武器和佔領,暴力並不是無理由的,在某些情況下,你必須捕獵才能生存,而它也沒有被粉飾美化。在《孢子》中,你不僅要捕獵其他生物,而且要吃掉它們。

在遊戲的第一關中,你是一滴水中的單細胞生物,屏幕上呈現為二維的環境,像顯微鏡下的切片。通過成功地避開捕食者(以不同顏色的細胞表示),你便能夠進行繁殖,並因此獲得你的DNA點數(在你的角色頭上出現的雙螺旋標誌)。DNA 是《孢子》早期關卡的貨幣,隨著你的進化,你可以獲得更好的器官(parts),如更大的腳蹼可以遊得更快,更鋒利的爪子可以打敗捕食者。最終,你從水中離開,進入遊戲的第二階段——乾燥的陸地,你的生物必須與其他生物競爭,並與電腦生成的同類交配,直到你形成一個部落(tribe)。你可以玩征服其他部落的暴力遊戲,也可以玩和諧的社交遊戲。如果你根據模擬的邏輯而做出聰明的選擇,你就能生存下來並繼續進化。在這一過程中,你可以獲得越來越強大的工具和武器,並創建居所、城鎮、城市。當你的城市征服了你世界上所有其他城市,你就可以建造一艘宇宙飛船並向太空發射。到最後一關,你已經進化成一個星際之神,可以在整個宇宙中旅行,進行跨星球的外交和戰爭。

萊特在電腦上調出的圖像本應是為了講解遊戲,但它們幾乎沒有讓人有這種感覺。其中一張幻燈片展示了重力方程,另一張關於生物外來論(或「泛種論」,「胚種論」,即認為地球上的生命始於由彗星或其他「骯髒的雪球」從太空帶來的有機物),以及一張80年代早期電視節目「哈扎德公爵」的劇組照片。萊特停頓了一下,接著說,據他基於無線電波速度的計算,目前已有150顆恆星接受到了《哈扎德公爵》。

《孢子》不是像大熱的《魔獸世界》一樣的運行在「大規模並行」的計算機上(一個部署了許多聯網機器的分佈式系統)的多人遊戲,萊特開玩笑地將《孢子》稱之為「大規模並行單人遊戲」。如果你啟用了互聯網功能,《孢子》服務器就會將你的遊戲拷貝與其他玩家創造的內容「授粉」(pollinate)在一起。為了給你的遊玩風格創造最好的內容,即「適合於你的生物的生態系統」,《孢子》會對你如何玩遊戲的方式建立模型,並搜索符合該模型的其他玩家的內容。例如,如果你創造了一個極具攻擊性的達爾文主義的怪物,遊戲可能會下載同樣殘酷的對手來考驗你。換句話說,當你在玩遊戲時,遊戲也在玩你。

萊特問我是否願意嘗試《孢子》的「生物編輯器」(creature editor),這是遊戲中的第一個主要的設計工具。屏幕上是一個腎形的小球,在你添加特徵之前看起來像土豆頭先生。萊特向我展示了創建我的生物的骨架、身體、眼睛和皮膚的菜單。我用鼠標將這團東西拉伸為一個軀幹,同時改變脊柱的形狀和長度。我選擇了屏幕左側的器官——蹼、喙、三節腿——在遊戲的這個階段,所有部件都要花費DNA點數。萊特解釋說:「你可以選擇不同的嘴,食肉動物、食草動物、雜食動物的,這不僅會決定你在這個世界上如何進食,而且會決定這個生物的叫聲。」屏幕右側的圖形顯示了每個選擇的進化優勢和後果——速度、力量、隱蔽性等等。切換到塗色菜單,我應用了一層紫色的底漆,然後是些橙色條紋;計算機自動著色,這使得我的生物的皮膚看起來很真實。

「OK.,現在進入測試模式。」萊特說。

我點擊了一個按鈕,我的生物就活了過來,開始在屏幕上蹣跚而行。這是一個看起來很傻的東西——一個有著大肚子、長長的脖和軟綿綿的狗耳朵的錘形拳頭鱷龍。但這是一個十分生動的角色,像是皮克斯創作的東西,我僅在大約三分鐘就創造了它。我覺得我好像在玩數字粘土。

三

E.A.是世界上最大的電子遊戲製造商,擁有七千多名員工,在北美、歐洲和亞洲設有工作室。它為許多遊戲平臺製作或授權軟件,包括PC和Mac上的電腦遊戲;任天堂、索尼和微軟主機上的主機遊戲;任天堂Game Boy、DS和索尼PSP的掌上游戲;以及在網上玩的在線遊戲。最近,EA開始為快速增長的智能手機的新市場而製作「移動遊戲」。

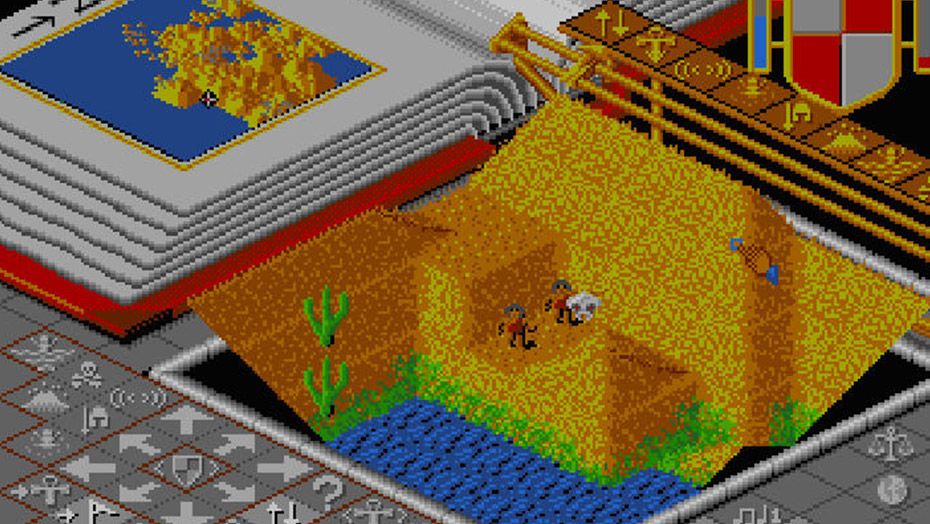

E.A.由蘋果電腦公司的前市場經理特里普·霍金斯(Trip Hawkins)於1982年創立,作為「新好萊塢」,它起初被認為是電子遊戲作者(auteurs)的避風港。霍金斯提議,將迄今為止僅被視為工程師的遊戲設計師視為藝術家,並設計像專輯封面一樣性感的遊戲包裝,在正面印上創作者的名字。「能有一款遊戲令你流淚嗎?」是該公司早期的挑戰之一。後來,E.A.將其戰略轉向基於「被驗證過的成熟內容」(proven content)的遊戲——從電影、體育和電視中獲取故事和人物的授權,並以遊戲形式呈現。(最近它已經開始專注於創造自己的 IP 知識產權。)

EA還開發體育運動模擬遊戲,以職業體育聯盟為基礎,以球員自己來作為賣點。正如 Steven L. Kent 在《電子遊戲的終極歷史》(The Ultimate History of Video Games)一書中所述,它始於1984年J博士和拉里·伯德(Larry Bird)的一場一對一籃球遊戲(校注:遊戲名字為《One-on-One》,1984年發佈在 Commodore 64 上),E.A.付錢給歐文和伯德而使用他們的名字和形象。從那以後,E.A.創建了一個體育遊戲帝國。最新版本的《麥登橄欖球》(最初出版於1990年)今年8月發行的第一週就售出了200萬份。近年來,該公司因精明的商業行為獲得了微軟那樣的風評——收購那些無法再承擔不斷上漲的遊戲製作成本的小型開發工作室,並通過獨家授權協議而封鎖潛在的競爭對手。

E.A.園區位於加州紅木海岸,在硅谷的北部邊緣。員工穿著短褲,有一個健身房,公司商店裡的遊戲不到半價,幾個會議室被設計成體育酒吧的樣子。但是,根據分別由E.A.的遊戲藝術家和程序員的兩起關於「無償加班」的集體訴訟,可見E.A.的工作並不總是像表面上那樣有趣。雖然這兩起訴訟已解決,且E.A.已修訂了其加班政策,但在緊要關頭,每週80小時的工作仍是常態。

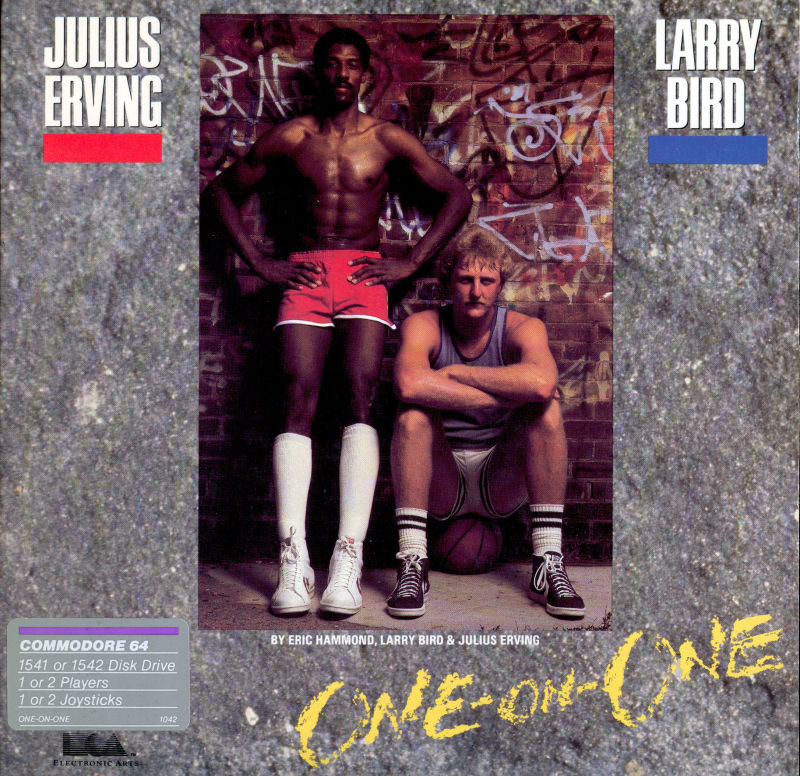

當我還在E.A.時,有人給我演示了一款公司的新遊戲《教父》(Godfather, 2006)。你從一個低級罪犯開始,試圖通過巧妙地暴力使用和勒索,成為犯罪家族的首領。遊戲的創新之處在於,除了殺死對手,你還可以通過射擊他們的膝蓋骨或肩膀來擊傷他們——如果你只擊傷了他們,那你仍可以從他們那裡勒索金錢,從而在遊戲中取得進展。我還看了《老虎伍茲高爾夫》(Tiger Woods Golf)系列的最新作。這位高爾夫球手讓 E.A. 在他的身體和臉上安裝運動傳感器,並將這些數據渲染為計算機圖形。這就獲得了一個出色的伍茲招牌微笑的動畫——上唇滑到牙齒上的方式非常完美。在打出一個好球后,你還可以聽到伍茲低聲說:「完美時機,老虎。(On the screws)」

演示結束後,我見到了現年56歲的E.A首席執行官拉里·普羅布斯特(Larry Probst),他於1984年開始在公司的銷售部門工作。普羅布斯特解釋說,E.A.讓萊特從E.A.龐大的遊戲製作者網絡中選擇最有才華的藝術家和程序員,組建一個開發團隊。公司還為這個75人的團隊在埃默裡維爾建造了一個單獨的總部,位於公司園區以北約50英里處,靠近萊特居住的 Orinda。E.A.指望《孢子》來支撐其盈利。自4月以來,該公司的股價已下跌了近30%,銷售額比去年低20%。普羅布斯特將該公司的問題歸咎於遊戲行業每隔四五年,即當新一代遊戲機上市時就會出現的週期性衰退。今年秋,索尼的PlayStation 3和任天堂的Wii系統都將上市。通常,玩家會停止購買當前的遊戲,轉而購買為新機器開發的遊戲。

但我們有理由相信,E.A.的難題更具系統性——事實上,整個遊戲產業正處於根本性重組的邊緣。自20世紀80年代初,電子遊戲從遊戲廳進入家庭以來,未來似乎從未如此不確定。雖然每一代硬件都能提供越來越逼真的圖形(如老虎的微笑),但它也要求製作者投入更多的編程時間來實現其能力。20年前,一個人就有可能創造出一個完整的電子遊戲;今天,由100人以上組成的開發團隊已成常態。此外,E.A.的基本產品,即價格在50美元左右的盒裝遊戲,也不像以前那樣吸引人了。許多成年玩家更喜歡「休閒遊戲」,這些遊戲既可以在手機上玩,也可以在線上短時間地玩。與其在商店購買遊戲並將其帶回家,顧客希望能直接在網上獲取遊戲。就像電影業的一些人開始懷疑製作成本高達5000萬美元的電影的經濟可行性一樣,遊戲業的人們也在懷疑大預算遊戲能否在青睞廉價、短命且一次性的可下載遊戲的環境中生存。

在我們的談話中,普羅布斯特似乎對休閒遊戲的市場最為熱衷,尤其是手機遊戲,這類遊戲去年為E.A.賺了一億多美元。「想想看,當30億中國人擁有手機時會發生什麼。」他有一次說。但你要如何說服一個只是想娛樂的休閒遊戲玩家,去玩一個關於進化、城市建設、征服和星際旅行的遊戲?我問過普羅布斯特這個問題,他說:「你告訴他們這是威爾·萊特的遊戲。」

四

(譯註:本章中將兒時的威爾-萊特稱為威爾,成年期稱為萊特)

萊特屬於在個人電腦和遊戲機出現之前成長起來的最後一代遊戲設計師(實際上也是最後一代人)。他小時候搭建過一些模型:「船、汽車、飛機,我喜歡做這些。」他告訴我。威爾十歲時,他做了一個進取號的飛行甲板的輕木複製品,並在《星際迷航》大會上得了獎。他還喜歡阿瓦隆山公司(Avalon Hill)製作的桌面遊戲,如《裝甲閃擊》(PanzerBlitz),這是一款基於二戰東線坦克戰創作的戰略遊戲。

萊特的父親老威爾和祖父都畢業於喬治亞理工學院(Georgia Tech)的工程學院,萊特把他們的畢業照和自己的照片一起掛在家裡的牆上。他的前輩們都留著平頭、穿著嚴肅西裝,即將在製造有用事物的方面踏上成功之路。還有小威爾,他未從大學畢業,不符合家族傳統——一個瘦長的大男孩,帶著甜美的、略帶恍惚的笑容。「這個人出了點問題。」萊特盯著照片說。

在二十世紀六十年代,萊特的父親發明了一種製造塑料包裝袋的新方法,並創辦了一家成功的公司,這使得萊特一家在亞特蘭大過上了舒適的生活。威爾的父親也是一名優秀的高爾夫球手。他的母親貝弗利·萊特·愛德華茲(Beverlye Wright Edwards)是一名業餘魔術師和演員。萊特在當地的蒙特梭利(Montessori)學校茁壯成長,該校強調創造力、解決問題和自驅。「蒙特梭利教會了我發現的樂趣,」萊特告訴我。「這表示你可以通過探索把玩積木,對相當複雜的理論產生興趣,比如畢達哥拉斯理論。這一切都是按照自己的方式學習,而不是聽老師向你解釋東西。《模擬城市》就來自於蒙特梭利的啟發——如果你給人們提供這種建造城市的模型,他們就會從中抽象出城市設計的原則。」

晚上,威爾和他的父親會坐在門廊上,談論星星、NASA 的阿波羅計劃,以及其他星球上存在生命的可能性。萊特打算成為一名宇航員,他的目標是在太空中建立殖民地,幫助緩解人口過剩的壓力。他的父親認為這是一個美妙的想法。

威爾九歲時,他的父親死於白血病,他的母親帶著他和他的妹妹惠特尼回到她的家鄉巴吞魯日(Baton Rouge)。萊特上的是聖公會學校(Episcopal),一所傳統的預科。他不像對蒙特梭利學校那樣喜歡它,儘管他享受與老師們討論上帝。「這就是我成為無神論者的原因,」他說。16歲時,他開始在路易斯安那州立大學學習;兩年後,他轉學到路易斯安那理工。他只在自己感興趣的科目上表現突出:建築、經濟學、機械工程和軍事史。他有不切實際的目標——除了在太空中建立殖民地,他還想製造機器人。兩年後他再次退學,開了一個夏天的推土機。然後在1980年秋天,威爾去了曼哈頓的新學院(New School),在那裡他學習機器人學。他住在格林威治村 Balducci's 樓上的一間公寓裡,花了很多時間在運河街沿街豐富的電子產品店裡蒐羅零件,用它們來建造一個機器人手臂。

1981年春天,威爾回應了一份汽車雜誌上的廣告:拉力賽愛好者 Richard Doherty 正尋找參加長島法明代爾和加利福尼亞雷東多海灘之間點對點拉力賽的參賽者。萊特有一輛馬自達RX-7,他和 Doherty 為它換上更大的油箱,並加裝了防滾架。他們戴著夜視鏡,這樣就可以在沒有大燈的情況下在黑暗中快速行駛,並避開警察。「威爾說我們應該走南邊的路線,儘管這條路比較長,但如果我們被攔截了,他可以和警察談談,」多爾蒂告訴我,「我們確實在喬治亞州被攔了下來。當時車速是120,沒有開大燈,但威爾沒花幾分鐘就使警官明白為什麼他必須讓我們走,並且不開罰單。」他們贏得了比賽,創造了34小時零9分鐘的新紀錄。

在新學校學習一年後,萊特回到巴吞魯日,與他最好的朋友住在一起。家人希望威爾能接管塑料公司,但威爾不感興趣。(最終,他們賣掉了公司。)那年夏天,為汽車拉力賽改裝汽車是他的主要愛好,直到他室友的姐姐喬爾·瓊斯(Joell Jones)來到巴吞魯日拜訪。瓊斯比萊特大11歲,他們家裡是朋友關係,萊特在十幾歲的時候就認識她。現在她住在奧克蘭,是一名畫家和社會活動家,在意外割斷手腕上的神經後回到巴吞魯日休養。萊特用金屬和橡皮筋做了一個裝置,幫助她擴大手的活動範圍。瓊斯告訴我:「威爾會熱情地跟我談論殖民太空的必要性,而我會說養活地球上的人更重要。不知為何,我們相愛了。」當瓊斯回到奧克蘭時,萊特問他是否可以來和她一起住;她同意了,條件是他不能干涉她的繪畫。他們於1984年結婚。

五

二十世紀八十年代初,投幣街機的熱度開始下降,家庭電子遊戲流行起來。曾普及了家庭遊戲機的雅達利公司,被日本一家古老的紙牌公司任天堂取代。任天堂推出了任天堂娛樂系統(N.E.S),作為硬件,N.E.S.比雅達利的機器有所改進,它用十字方向鍵代替了雅達利的操縱桿,使玩家可以用拇指方便地操作。但實際上,使任天堂成為行業領導者的是名為《超級馬里奧兄弟》的盒裝遊戲軟件。曾設計過任天堂街機遊戲《大金剛》的宮本茂操刀重新設計了這款遊戲,將遊戲中的曾名為 Jumpman 的木匠改為水管工,稱之為馬里奧,並增加了一個名叫路易吉的兄弟和一系列道具(金幣、魔法蘑菇)、障礙物(噴火的敵人)和地下通道,其中許多都來自宮本茂童年時在園部(Sonobe)的家附近探索洞穴的回憶。

在《超級馬里奧》出現時,遊戲(gameplay)的語法已被牢固確立,並且沿用至今。玩家在遊戲中通過擊敗敵手,用沿途發現的「升級道具(power-ups)」恢復能量,積累獎勵點數,從而進入越來越難的關卡,其中許多關卡都有一個必須擊敗的「領主(BOSS)」,玩家擊敗BOSS 就可以保存遊戲(save game),而不必重複這關。儘管1985年在美國首發的《超級馬里奧》有主線目標(從一個名叫庫巴(Bowser)的巨大爬行動物手中救出桃花公主),但它也鼓勵玩家為了自己的目的而探索;在這方面,它不像一個競爭性的遊戲,而像一個「軟件玩具」(software toy)——這一概念對威爾·萊特「可能性空間」的想法產生了影響。「這款遊戲的廣度和範圍真的讓我大吃一驚,」萊特告訴我。「它由簡單的元素組成,按簡單的規則運作,但組合起來卻是非常複雜的設計。」

九十年代末,索尼的 PlayStation 遊戲機取代了N.E.S.,成為占主導地位的家庭遊戲系統,微軟於2001年推出的 Xbox,現在是第二暢銷的機器。但無論是索尼還是微軟,都沒能像任天堂一樣對遊戲設計的基本法則產生如此大的影響。

1991年,遊戲產業的新時代開始了。

當時一位名叫約翰·卡馬克(John Carmack)的年輕程序員與合夥人約翰·羅梅洛(John Romero)一起,在達拉斯成立了一家軟件公司,名為 id software。卡馬克解決了 PC 上三維圖形編程的難題,使設計師能夠給平面的遊戲世界賦予景深,並創造更真實的運動。根據大衛·庫什納(David Kushner)2003年出版的《DOOM啟世錄》(Masters of Doom)一書,當羅梅洛第一次看到卡馬克的3D程序時,他驚歎道:「就是它了。我們走人!」(譯註:在原書中「“This is it,” he said. “We’re gone!”」實際上是羅梅洛第一次看到卡馬克在PC上實現了《超級馬里奧》式的背景捲動效果而發出的驚呼,當時他想勸說卡馬克和他一起脫離原公司,出去單幹。)羅梅洛構想了一個極端暴力的遊戲,負責其美術與遊戲玩法設計,該遊戲源於一部他自己喜愛的1950年代 Evergreen 出版的恐怖漫畫,並結合了重金屬的感覺。

他們的成果就是《毀滅戰士》(Doom),這是一款具有決定性意義的第一人稱射擊遊戲,你在遊戲中扮演一名「太空陸戰隊員」,目標是在你深入地獄時殺死向你襲來的殭屍。這款遊戲的一切設計都能夠激起一個十幾歲男孩對力量的幻想,同時也會給他的父母帶來嚴重困擾。

1999年,迪倫·克萊伯德(Dylan Klebold)和埃裡克·哈里斯(Eric Harris)在科倫拜恩高中屠殺了12名同學和一名教師。當人們發現這兩個青少年是《毀滅戰士》的痴迷玩家時,年長者們對第一人稱射擊遊戲的反社會效應的最大擔憂似乎成為了現實。國會隨後就電子遊戲中的暴力問題舉行了聽證會。最近,在《俠盜獵車手》的聖安地列斯版本中,玩家的遊戲目標是通過拉皮條和偷竊等方式獲得晉升(你甚至可以通過搶劫妓女獲得升級道具),這促使希拉里·克林頓(Hillary Clinton)聯合發起了《家庭娛樂保護法案》(Family Entertainment Protection Act),該法案將禁止向未成年人出售暴力遊戲。克林頓還指控暴力和色情遊戲的製作者「偷走了我們孩子的天真,使得做父母本就艱難的工作更加困難。」

有一天在他的辦公室裡,萊特給我看了一封電子郵件,是加州州立大學海峽群島分校的政治學教授拉拉·布朗(Lara M. Brown)寫給他的,是對萊特為《連線》雜誌寫的一篇關於電子遊戲的教育價值的文章的回覆。布朗也會在自己的教學中使用科技,她寫道:「我們大多數人都同意,這在電子遊戲中長大的年輕一代學會了響應(reactive),而不是主動,更糟糕的是,他們已經失去了想象力和創造力,因為遊戲為他們提供了所有的圖像、聲音和可能的結果。我們的學生往往不知道如何發起問題,提出假設,或引導辯論,因為他們喜歡等著,看什麼找上他們。他們也很難想象這個世界(如不同地點和不同歷史時期),除非你(作為教師)能夠為他們提供圖片和聲音來配合文字講解……從本質上講,他們似乎已經失去了用頭腦進行想象(visualize)的能力。」

不過,萊特認為,電子遊戲可以教你如何學習,需要改變的是兒童的教育方式。他告訴我:「我們的教育系統的問題是我們採取了這種狹隘的、還原主義的、亞里士多德式的方法來看待學習。它不是為複雜系統的實驗和為你提供直覺的引導而設計的,而這正是遊戲所教授的。它並不是為失敗而設計的,這也是遊戲所教的東西。我的意思是,我認為失敗是一個比成功更好的老師。試錯(Trial and error),在你的腦海中對事物進行逆向工程,這是所有孩子與遊戲互動的方式,也正是學校應該教授的思維。我認為,隨著世界變得更加複雜,隨著結果變得不那麼關乎成敗,遊戲能更好地為孩子做好準備。教育系統遲早會意識到這一點,這已經開始了。教師們正在進入這個系統,他們是在玩遊戲中長大的,他們會想用遊戲與孩子們打交道。」

六

與瓊斯同居後不久,萊特開始在他的個人電腦(一臺 Commodore 64)上製作一個直升機模擬器。最終,該模擬器演變成一個射擊遊戲,玩家駕駛直升機飛越各種城市和島嶼,試圖轟炸建築物和炸燬橋樑。萊特將遊戲展示給加里(Gary)和道格·卡爾斯頓(Doug Carlston),他們是最早的PC遊戲軟件公司之一 Broderbund 的創始人。1984 年,Broderbund 將其作為一款PC 遊戲推出,名為《救難直升機》(Raid on Bungeling Bay)(譯註:原文拼寫為Raid on Bungling Bay,wiki等記載為 Bungeling),並於次年作為任天堂的盒裝遊戲發售。《救難直升機》在PC 上的銷量平平,但它的盒裝版賣出了一百萬盒,主要在日本。由於任天堂與Broderbund 簽訂了慷慨的版稅協議,萊特說,「我賺的錢足夠生活好幾年。」

在設計《救難直升機》時,萊特注意到,「比起炸燬島上的建築,他對創造它們更感興趣。」他開始構思一個遊戲,其重點是設計建築,或者,也許是建設一個城市。一位鄰居建議萊特看看1969年麻省理工學院教授傑伊·萊特·福雷斯特(Jay Wright Forrester)寫的一本名為《城市動力學》(Urban Dynamics)的書,他認為計算機模擬比人類更能理性地進行城市規劃,因為計算機不會被直覺偏見所矇蔽。在後來的《世界動力學》(World Dynamics)中,福雷斯特還提出了一個可以管理整個星球的模擬方案。

自1950年以來,計算機模擬一直存在,當時軍事規劃人員、氣候學家和經濟預測人員開始對特定場景和動態的模型進行編程,並使用它們來預測結果。早期著名的生物學模擬是「生命遊戲」(Game of Life),由數學家約翰·霍頓·康威(John Horton Conway)在1970年創建。

這個遊戲模擬了生物的生長和死亡,基於 「細胞自動機」(cellular automata)的原理,即程序員將簡單的規則分配給離散的單元或細胞。它可以在一個普通的二維網格上玩,其中黑色方塊代表活細胞,白色方塊代表死細胞,每個細胞都會對它周圍的細胞的狀態作出反應。其規則是:(1)任何活細胞如果少於兩個鄰居,就會因孤獨而死亡;(2)任何活細胞如果有三個以上的鄰居,就會因過度擁擠而死亡;(3)任何有兩個或三個鄰居的活細胞會存活;(4)任何有三個鄰居的死細胞會恢復生命。康威的目的是展示如何通過算法組織簡單的細胞來模擬複雜的、栩栩如生的系統,其中還會出現不可預測或「湧現的」(emergent)結果。

萊特想出瞭如何結合福雷斯特和康威的想法來模擬一個城市的動態。玩家將負責調整大約一百個變量,以使城市繁榮發展。你需要建立交通網絡、電力網絡、醫院和學校。每個決定都會影響到許多其他變量:犯罪率上升導致人口下降,從而侵蝕稅收基礎,這就需要削減一些基本福利,例如減少醫院的預算。

萊特為 Broderbund 創造了遊戲原型並繼續開發,但該公司卻未能看到這款「不能獲勝的」遊戲的商業潛力。最終,Broderbund 將遊戲版權歸還給了萊特,他開始尋找其他贊助人。

一天晚上,在阿拉米達的一個比薩餅聚會上,萊特遇到了傑夫·布勞恩(Jeff Braun),一個希望進入電子遊戲領域的年輕商人。布勞恩說,「威爾給我看了這個遊戲,他說,沒有人喜歡它,因為你贏不了。但我認為這很有趣。我預見了一群想控制世界的自大狂的受眾。」他們一起創建了 Maxis,並在1989年推出了《模擬城市》。Broderbund 最終作為分銷商加入了這次冒險;那時萊特又增加了一項玩法,允許玩家用各種災難來摧毀他們的城市——火山、地震、外星人襲擊、隕石雨。

《模擬城市》流行得很緩慢,但17年後,這款遊戲已經為公司賺了2.3億美元。有相當數量的玩家因為這款遊戲而對城市設計產生了興趣,後來成了建築師和設計師,這使得《模擬城市》可以說是有史以來最具影響力的城市設計理論的作品。

七

1986年,萊特和瓊斯有了一個女兒,名叫卡西迪,瓊斯讓萊特平等分擔養育孩子的責任,以便她能繼續繪畫。 「他真的堅持下來了,」她告訴我,「他花了很多時間與卡西迪在一起。」 當萊特在家和女兒一起時,他開始琢磨一個新遊戲,一種成年人會和孩子一樣喜歡的互動的娃娃屋。「我繞著我的房子看我所有的物品,問自己,『有什麼能證明我家裡的這些垃圾的存在是合理的?所有在我家裡的東西都應有自己存在的理由。這些理由是什麼?』」

1991年的一個早晨,萊特在奧克蘭山的家中醒來,他覺得自己聞到了煙味,於是撥打了911。在接下來的半小時裡,煙霧越來越濃。「我想,呃呃,這似乎變得不太妙。」他和他的妻子決定是時候撤離了(卡西迪當時在一個朋友家)。他們抓起一些家庭照片,跳進瓊斯的車裡,然後開車離開了。三天後,當他們回來時,奧克蘭山的大火已摧毀了一切。除了一些熔化的金屬塊外什麼都沒留下,那是他們另一輛車的殘骸。隨後的幾個月裡,萊特一邊更換自己的物品,一邊開始考慮人們究竟都需要什麼東西。「我討厭購物,」他說,「但我不得不購買這些,從牙膏、餐具、襪子到傢俱。」

萊特想將這些生活經驗變成遊戲,有三部作品給了他幫助,其一是克里斯托弗·亞歷山大(Christopher Alexander)和他在伯克利環境結構中心的同事所寫的《建築模式語言》(A Pattern Language)一書。該書提出了253種恆定的建築方式,這些方式被歸類為不同模式——「樓梯座椅」、「兒童領域」等——並展示了這些模式如何創造令人滿意的生活空間。該書的理念是,建築的價值可以通過居住人的幸福感來衡量。第二個靈感是心理學家亞伯拉罕·馬斯洛(Abraham Maslow)在1943年發表的論文《人類動機理論》(A Theory of Human Motivation)。馬斯洛描述了金字塔形的人類需求層次,底部是「生理學」,上面是「安全」、「愛」、「自尊」,最頂端是「自我實現」。第三個靈感是查爾斯·漢普頓·特納(Charles Hampden Turner)的《心智地圖》(Maps of the Mind),書中比較了50多個心智運作的理論。綜合以上作品,萊特制定了一個模型,用地位、知名度和成功,以及玩家設計的環境的質量來給娃娃屋裡的人的幸福「評分」——房子越舒適,人就越幸福。萊特告訴我,「我不相信任何一種人類心理學的理論是正確的。《模擬人生》最終只是一個能在遊戲中起作用的玩意的混合體(mishmash )。

從技術角度來看,萊特在《模擬人生》中的獨特成就是設計了一種新的「面向對象」(object-oriented)的操作系統,模擬了社會動態的複雜性。正如《孢子》團隊的開發者之一克里斯·赫克爾(Chris Hecker)向我解釋的那樣:「在威爾的遊戲中,對象會根據代碼與其周遭環境互動。因此,如果你引入一臺從線上模擬人生商城購買的濃縮咖啡機,模擬人將能夠製作濃縮咖啡,而無需對遊戲重新編程。你所要做的就是把這個物體丟到環境中,它就會使其他事情發生。正如我們所說,這些對象創造了「動詞」(The objects create 'verbs')。」

最初的《模擬人生》有八種動機或需求——飢餓、衛生、膀胱、舒適、能量、社交、樂趣和房間——這些都受其周遭世界的物體影響。模擬人的生活是對幸福(happiness)的追求,但幸福取決於社會交往和消費,而消費需要金錢。例如,《模擬人生2》中最便宜的床需要 300個模擬幣(simoleons),它能給你的模擬人帶來1點舒適感和2點能量;3000個模擬幣的床能帶來7點舒適感和6點能量。萊特曾表示,他希望這個遊戲是對消費主義的滑稽模仿(parody),因為「如果你不作弊而坐在那裡建造出一個塞滿東西的大宅子的話,你會發現這些東西最終反而會浪費你的時間,而它們本應幫你節省時間。」

幾乎沒有《模擬人生》的忠實玩家是完全遵守遊戲規則的,包括萊特在內。因為若你想購買更好的物品,就需要花費很多時間從事瑣碎的工作。大多數玩家使用「作弊碼」(cheats),這些「作弊碼」在互聯網上廣為流傳,並由程序員內置到遊戲中。作弊碼是指你可以在遊戲中輸入的簡短代碼,這能讓你無視遊戲規則。例如,在《模擬人生2》中輸入「motherlode」,可以讓你的模擬人擁有50000個模擬幣。

但使用作弊碼並不像作弊,因為《模擬人生》並不像一個遊戲。它似乎更像是園藝,或者是修繕你的房屋。這款遊戲中的一個小成就是讓工作看起來更有趣。正如我十四歲的侄女最近所說,當我問她喜歡玩《模擬人生》的原因時,她感嘆道:「你有兩個模擬人,一個要去上學,另一個要去上班,他們的孩子整晚沒睡,心情不好,房子很髒——我的意思是,有如此多的事可以做!」

當萊特把他的想法告訴 Maxis 董事會時,傑夫·布勞恩說:「董事會看著《模擬人生》,問,『這是啥?他想做一個互動娃娃屋?這傢伙是瘋了。』」娃娃屋是為女孩準備的,而女孩不玩電子遊戲。Maxis 對該遊戲的資助很少。但1997年收購 Maxis 的E.A.則更為熱心,萊特收到了一千七百萬美元的E.A.股票,以換取他在該公司的股份。萊特的遊戲與E.A.的其他產品差異相當大,很難想象這兩者會在同一個企業中結合起來。但《模擬城市》的成功已經使《模擬》系列成為一個有號召力的品牌,E.A.在成立15年後,正轉型為一家寶潔式的品牌管理公司,它預見到了《模擬》系列遊戲的潛力。

2000年發佈的《模擬人生》當即大受歡迎,後來成為有史以來最暢銷的PC遊戲。此後,E.A.公司將其授權給許多其他平臺,並定期發行《模擬人生》的「擴展包」,提供新的內容,如《美好生活》(Livin' Large)、《家庭派對》(House Party)和《燃情約會》(Hot Date)。萊特參與了《模擬人生2》的設計,這部作品對比前作有重大的更新,但他並沒有參與擴展包的設計。到目前為止,《模擬人生》系列為E.A.贏得了超過10億美元的收入。E.A唯一的失利是2002年發佈的多人遊戲版本《模擬人生在線》(The Sims Online),它最終未能像《魔獸世界》(World of Warcraft)和《江湖》(Runescape)等多人遊戲那樣火熱運營。

《模擬人生》為遊戲行業帶來了一個巨大的新群體——女孩們。萊特對此並不感到驚訝,因為女性在他的《模擬人生》開發團隊中佔據了40%的比例,甚至他的女兒卡西迪,當時只有14歲,都曾幫助他調整過遊戲原型。萊特告訴我,「我兒時從來沒有玩過洋娃娃,比起玩火車,這更像是一種社交活動——它是關於家庭和人的。卡西迪幫助我看到了這一點。她和她的朋友們沉浸在遊戲純粹創造性的一面,而非目標導向的一面,這真的對我影響很大。」卡西迪發現,如果模擬人在爐子周圍不小心,就會燒燬他們的房子,並死在火中,這讓她很受傷。萊特在遊戲中保留了這一特性。

《模擬人生》的成功帶來了另一個意想不到的結果,萊特將數千年來兒童成長的一部分的玩耍玩偶的觸覺體驗轉變為虛擬體驗。《模擬人生》的巨大成功意味著今天的孩子在成長過程中可能沒有萊特小時候那種親手製作模型的經歷,而恰恰是這種經歷,激發了他最初製作遊戲的興趣。

八

一天晚上,我和萊特一起去了他和瓊斯在奧克蘭山火災後搬進的新家。他開著一輛黑色的雙門寶馬,車上有一個花哨的雷達探測器。這輛車從裡到外都是一團糟,萊特從來不洗車,因為他想讓它看起來像《星球大戰》中的一艘被撞壞的星艦。他把車停在車庫裡,帶我進屋,穿過一條短短的走廊,走廊裡到處都是形狀怪異的加工過的鋼片。萊特解釋說,這些都是他當年參加名為《博茨大戰》(BattleBots)的機器人角鬥士比賽時留下的,在比賽中,工程師們試圖製造出最具破壞力的遙控機器人車。這些兇猛的機器在巨大的樹脂玻璃箱中對戰,高速衝撞,試圖通過擊翻對手使其癱瘓,這比賽就像是一場極客鬥雞。

萊特的一個機器人叫小貓泡芙,是他在卡西迪的幫助下設計的。它將一塊紗布粘在對手(他們通常有著 「剔骨者(Eviscerator)」、「死亡機器(Death Machine)」這樣的名字。)的盔甲上,然後繞著它轉,直到對方的機器人被紗布包裹得動彈不得。最終,組織者禁止了這種作繭式的打法。

這幢房子有好幾層,坐落在奧林達的一座山頂上,從這裡可以看到遠處迪亞波羅山的美麗景色。牆上掛著瓊斯的畫作——色彩斑斕的、生物形態的抽象畫;院子裡有她的雕塑:用撿來的金屬做成的建築樣式的物體。但還是萊特的東西佔據了大部分空間。就在前門裡,有一個聯盟23號航天器的控制檯,是20世紀70年代萊特從一位前國務院官員那裡買來的,樓上是他收集的稀有昆蟲。卡西迪在外地上大學,但她的畫還在家中展出,這是一幅以兔子和電插座為特色的、異想天開的拼貼畫。我還看到了她做的一本漫畫書《非亞洲女孩的冒險》(The Adventures of Not Asian Girl)。客廳外的門廊上擺放著大塊的雪花石,萊特正用手工工具將其雕刻成光滑的、布蘭庫西式的的形狀,這是瓊斯向她丈夫推薦的一個愛好,作為表達他藝術性一面的方式。門廊上的石粉和溢出的菸灰缸表明,他最近總在研磨石頭。

房子裡同樣堆滿了書。有些是萊特所謂的「地標」(landmarks)——他創作的各種遊戲的基礎。他告訴我:「我所做的大多數遊戲都是受書籍啟發。《模擬地球》(SimEarth)是對地球生態的模擬,基於詹姆斯·洛夫洛克(James Lovelock)的蓋亞假說(Gaia hypothesis);《模擬螞蟻》(SimAnt)是對蟻群的模擬,基於 E.O.威爾遜(E. O. Wilson)的《螞蟻》(The Ants)。

然而,《孢子》的關鍵里程碑並不是書籍。它們是德雷克方程和《十的次方》(The Powers of Ten)。前者是他在辦公室的電腦屏幕上給我看的,射電天文學家弗蘭克-德雷克(Frank Drake)在1961年設計的一個公式,用來估計我們銀河系中可能存在的有可能與我們交流的生命的世界的數量(根據德雷克的計算,大約有一萬個)。後者是查爾斯和雷·伊姆斯(Charles and Ray Eames)於1977年製作的一部短片,影片從一個躺在芝加哥公園草地上的人開始,顯示一系列相同角度的照片,每張都是從比上一張遠十倍的位置拍攝的,直到10^24米的宇宙極限。然後,它回到開頭的圖像,並以相反的方式,放大進入到男人的皮膚,直到尺度縮小為10^-16米,此時你到達了內部世界的極限——質子的內部空間。

「我喜歡《十的次方》」萊特說,「我一直是埃姆斯夫婦的忠實粉絲。同時,我對德雷克方程也非常感興趣,當我研究《孢子》的時候,會用它來構築一些遊戲玩法。某天我意識到德雷克方程的各項恰好對應著10的次方。所以,我把這兩樣東西都放進了《孢子》。」

比起把一連串的想法整合成一門條理清晰的哲學,萊特更喜歡將這些融入進遊戲。例如,當玩《模擬人生》足夠久後,你就會開始認識到《模擬人生》與現實生活的不同之處(依此,萊特在2004年發行的《模擬人生2》的基礎設計上做了更多優化:除了動機和需求,模擬人還會有四種不同的願望(aspirations))。《模擬人生》的真實程度取決於它所依據的這些社會理論,但這些理論是為了娛樂,而非科學原理被結合起來的。《模擬人生》並沒有真正模擬人類活動;它只是給你一個模型,讓你探索自己對家庭運行的想法(就像玩洋娃娃一樣)。萊特不是一個擅長於幻想的人(visionary),他不是遊戲世界觀的創作者,他只是根據模擬的技術參數和遊戲邏輯來迎合(tailor)自己的想法。無論涉及銀河系戰鬥還是氣候變化建模,模擬遊戲都會按照它自己的邏輯運作。萊特可能是遊戲行業最偉大的創作者,但很大程度上,他也放棄了對自己作品的作者性(authorship)。

瓊斯帶著一些墨西哥外賣回了家,我們在客廳裡吃了起來。瓊斯說話很溫柔,但她在家裡有一種安靜的權威。她似乎有點沉默寡言。我問她是否玩她丈夫的遊戲。「不,我不玩。我對遊戲不感興趣,」她愉快地說。後來她又說:「我們的女兒卡斯常說,『我們經歷了製作遊戲的過程,所以我們不需要玩它們。』我認為我不玩威爾的遊戲讓他感到沮喪。顯然,他的遊戲對許多人來說相當重要,看看他們在網上寫的模擬人日記。哇,我不知道他們是在逃避自己的生活還是在從中學習。我不想通過玩—個遊戲來了解自己。」幾個月後,我聽說萊特和瓊斯正在考慮分手,萊特已經搬出去了,此時我才想起瓊斯的話。

我問萊特,他有沒有在開發一個新遊戲。他說,這是他職業生涯中的第一次,沒有。他正在研究蘇聯的太空計劃,並希望製作一部關於它的紀錄片。他正在認真考慮在今年11月參加巴哈1000 的拉力賽(Baja 1000)——一場橫跨沙漠的比賽,來重返拉力賽場(他後來改變了主意)。他有一個好萊塢經紀人,並與美國廣播公司(ABC)簽訂了一份電視開發協議,製作一檔探索我們與家中科技關係的真人秀。但至少在今晚,他似乎對這些計劃都沒有特別感興趣。面對《孢子》的發佈前景,他好像有些不知所措。(校注:Will Wright 在2009年離開了Marxis,開始了他製作玩具的娛樂發展實驗室 Stupid Fun Club 的創業,公司在4年後關閉,在2018年的遊戲開發者大會上,他時隔十多年宣佈了一個新項目 Proxi,與人工智能,NFT 有所關聯,2021年他又再次公佈了一個與 Gala Games 合作名為Voxverse的新項目。)

九

5月,我加入了約有2萬名遊戲行業成員——開發商、營銷商、分銷商、買家、媒體——在洛杉磯市中心參加的行業大型貿易展——電子娛樂博覽會,簡稱E3(Electronic Entertainment Expo,E3)。E.A.原本希望萊特能夠在大會之前準備好這款遊戲,但結果卻落空了,於是他們向與會者提供了觀看萊特演示遊戲的機會,地點就在E.A.巨大展館旁邊的一個特別的孢子小屋裡。

週三上午10點,展會大廳開放,萊特被安置這個在大約可以容納30人的小屋裡。進入孢子小屋的隊伍迅速增長到兩個小時之長,蜿蜒著穿過交易大廳。萊特的任務是從頭玩到尾,他估計,如果一個人完成遊戲的所有要素的話需要79年的時間(他狡猾地作了弊),這讓他能在17到20分鐘內完成遊戲。萊特一遍又一遍地玩,整整兩天。

在交易大廳,熒幕上滾動著槍支、汽車、足球運動員和穿著萊卡(lycra,人造纖維品牌)的虛擬美女,正如某個遊戲博客所說的,具有「更好的胸部陰影,更好的胸部物理學,以及更深入的胸部定製」。這感覺就像我們都在一個巨大的電子遊戲機裡——諾蘭·布什內爾在35年前曾幻想過的地方。

在E.A.展館中,我加入了一群遊戲玩家,他們互相看著對方玩《戰地2142》(Battlefield 2142),這是E.A.流行射擊遊戲的最新續作。我轉了一圈,卻不停地冒著汗,在屏幕的倒映中,我發現我的臉色很嚇人——皺巴巴,紅紅的,像一個惡魔。我搖晃著走出E.A.館,來到電子長廊(cyber midway)。我嘗試了一些非暴力遊戲,比如《吉他英雄》(Guitar Hero),設計者巧妙地將控制器變成了一把吉他,你可以通過按鍵來彈奏,就像卡拉 OK 空氣吉他。我還體驗了《SingStar Rocks!》,這是一款 PlayStation 遊戲,它可以檢測你的音高、臺詞和節奏,並在你唱歌時為你打分。(不幸的是,我選擇了Nivana的「Come as You Are」,這本就不是一首簡單的歌曲,我還試圖用 Kurt Cobain 的音域來唱,這就難上加難了。遊戲對我的評價是「糟糕」,這讓我煩惱了一整天)。

最後,我去看了《末日迷蹤》(Left Behind)的演示,這是一個以基督教為主題的電子遊戲,基於蒂姆·拉海伊和傑裡·B·詹金斯(Tim LaHaye and Jerry B. Jenkins)的流行書系創作。你在後世界末日的曼哈頓街頭扮演一名基督徒,目標是在審判日之前儘可能多地改變非信徒的信仰。你通過尋找經文片段獲得能量,通過祈禱提高你的信仰值(由屏幕上方的滑動條表示)。同時,你必須殺死有敵意的非信者,通過一些合適的武器來完成這項工作。暴力會消耗你的信仰值,但如果點擊祈禱按鈕,信仰就能再次上升。

威爾·萊特在展會大廳裡沒有掀起太大的水花,他的沙盒美學在線上虛擬社區中更加受人矚目。比如舊金山的林登實驗室(Linden Lab)創作的《第二人生》 (Second Life),該虛擬社區就使用了與《模擬人生 Online》類似的操作系統。《第二人生》裡的模擬人可在一個類似模擬城市的社區中購買地皮,並進行交易,交易獲得的虛擬貨幣可以在現實世界中兌換成真錢。有抱負的音樂家可以在舞臺上表演,而他們的音樂可以通過音頻頻道流傳。

邏輯上,《第二人生》 似乎是萊特的模擬遊戲合乎邏輯的結果,但嚴格意義上它根本不能稱為遊戲。當我問起萊特關於《第二人生》時,他說:「我覺得你將會看到這些玩家開始在《第二人生》裡開發遊戲——比如某人在虛擬社區邀請朋友來踢足球之類的,遊戲的創作就這麼開始了。」(校注:2011年,萊特成為了《第二人生》的開發商林登實驗室的董事會成員)

萊特在小屋中的處境有點像他在遊戲行業中的處境——他似乎既被捧上王座,又被囚禁其中。我甚至希望布什內爾會站在門口,向人們收取25美分來見這位怪人(geek)。我可以隱約看到萊特,他坐在椅子後的高臺上,在一排電腦的後面,顯示器上的色塊反射到他的眼鏡上。牆上有一個大屏幕,上面投影著他的遊戲。我到那裡時,他已經連續演示了大約5個小時,沒有吃午飯,也沒有抽菸的休息,儘管E.A.的工作人員從星巴克給他帶了一杯摩卡星冰樂,這是他最喜歡的飲料。

我坐到了我的座位上。天花板上有一些小孔,板後有燈光,營造出繁星的效果。小屋的牆上裝飾著其他玩家設計的生物模型。燈光熄滅,遊戲在一滴水中開始。「OK,我們開始了,我要設法在這裡生存——哎呀,那傢伙想吃我。」萊特以第一人稱敘述著這個遊戲,他似乎很開心。他用生物編輯器組裝了一個半爬行、半穴居的生物,身披黃紫相間的條紋,四條細長的腿,手臂末端有爪子,看起來既可愛又兇猛。「嗯,現在我必須生存和進食,——哎呀,我要從那傢伙身邊跑開。哎呀,不是這條路——真是一個殘酷的世界。」他的生物吃了另一個生物的蛋。「好,我已經吃過了,現在我想交配。」他找到了電腦為他生成的伴侶。這些生物在在流暢的爵士樂聲中隱沒在一陣煙霧後。「過程式生成的交配。」萊特說,帶著吸菸者的輕笑。

萊特勢如破竹地通關,隨著他的生物獲得房屋、工具、武器、交通工具和城市,他的進化也以超高速度進行著。在講述他生物的冒險之旅時,萊特也解釋了在遊戲的不同關卡中,玩家是如何在電子遊戲的歷史中前進的:從街機遊戲《吃豆人》,到宮本茂的《超級馬里奧》,再到第一人稱射擊遊戲。在部落階段,你在玩彼得·莫利紐克斯風格的上帝遊戲,到全球階段,你在玩席德·梅爾的《文明》。最終,萊特成為了星際之神,擁有了訪問其他世界的能力。「現在我們要去這個地方,你可以從滑動條看出上面有智能生命,這實際上是一個衛星、一個氣體巨星。OK,一個外星文明,我可以做很多不同的事情來外交——比如使用煙花。看,他們似乎很喜歡這個,現在他們開始把我當做神來崇拜了。所以我決定挑一個人出來。」一道牽引光束從他的飛船上射下,吸住了其中一個生物。土著們開始向他射擊。「哎呀,他們對此很不高興。」

在這場演示的某一刻,《孢子》的瘋狂野心變得清晰起來:萊特想要模擬出生命自身的無限可能性。這種模擬處於達爾文主義和智能設計之間,是一個全新概念領域(conceptual territory)。萊特已解出了生命的算法,正如哲學家丹尼爾 C.丹尼特(Daniel C. Dennett)在《達爾文的危險想法》 (Darwin’s Dangerous Idea)中所描述的,丹尼特寫道:「這是達爾文的危險想法:算法層面是最能解釋羚羊的速度、鷹的翅膀、蘭花的形狀,生物多樣性以及自然界中所有其他奇蹟的發生……難道這真的只是靠一連串算法過程而偶然產生的結果嗎?」製作出《太空大戰》的麻省理工學院黑客們的古老夢想——「在計算機上重新創造生命」,40年後正在這個孢子小屋裡實現,在這個有點像威爾·萊特本人的細長條紋生物上。

在萊特遇到另一個星球后,他將視角拉遠,展現出了一個由所有其他世界組成的巨大星系,其中一些是電腦生成的,一些則由遊戲中的其他玩家創造的,他們已經達到了星系之神的地位——「這些世界的數量多到任何人都探索不完。」他說。當觀眾們對萊特廣袤無垠的「可能性空間」驚歎不已時,萊特的宇宙飛船已放大進入了星際沙盒,尋找一個無人居住的星球來殖民,就像年輕的威爾向他的父親承諾的那樣。

譯後記

浪漫。

讀完這篇文章,我後知後覺地,腦海中浮現出這個詞彙。《遊戲大師》作為早期遊戲製作人的傳記,其內核或多或少與文中提到的《DOOM啟世錄》相似。

這兩篇傳記都從電子遊戲的誕生講起。主人公們見證了遊戲的形式由簡到繁,遊戲產業的風口接踵而來,行業領頭羊不斷更替。他們都在熱愛的驅使下著手開發了第一個遊戲,他們都在這條路上孑孓獨行,路至遊戲設計的邊界和計算機技術的頂點。他們選擇堅定地披甲作戰,打破規則、突破瓶頸,最後,開創了屬於自己的時代。這不正是遊戲行業中最浪漫的夢想嗎?

從文章中,我窺見了這些在遊戲業青史留名者的優秀品質。

細緻。萊特的靈感來源於各種各樣的地方:《模擬人生》源自於他想為女兒製作的一個互動洋娃娃屋;《模擬城市》源自於康威的「生命遊戲」和福雷斯特的「動力學」觀點;《孢子》則是受德雷克方程和一個視頻的啟發。或許從事創作的人們總需要用這種品質來留住生活中的一切。

自信 。萊特想打破已有的模式,堅持製作一款「不能贏的遊戲」。他還覺得去掉主流的「神話、幻想和暴力」的包裝,「對普通社會生活的模擬」也同樣有趣。他會常常碰壁,但他相信自己的判斷。

野心 。《孢子》——模擬一切(Sim Everything)。從一個單細胞生物到浩渺宇宙,五種與遊戲史的遞進相呼應的玩法,無窮多個程序生成的世界……萊特設法讓玩家探索算法為生命進化帶來的「可能性空間」,最終他做到了,以天才般的設計實現了他瘋狂的野心。

萊特的很多觀點具有劃時代的意義,他認為不被看好的「沒有暴力、沒有勝負」的模擬遊戲是如此有趣,直至今天這個類別已收穫無數愛好者,打開了多個新群體的市場,獨佔一片天空;他評遊戲之於教育:「遊戲可以實現複雜系統的實驗和直觀的瀏覽方式,它教我們試錯,然後在腦海中反向設計東西,這正是現代教育系統所缺乏的。」時至今日,仍予我們以豐富的啟發。

文中還穿插著描寫了萊特的生活。不修邊幅、沉默而專注、腦中充滿奇思妙想、有點神經質又有點酷,一個令人喜愛的極客形象呈現在我面前。我能想象到那個「一個人、一臺電腦、一個塞滿食物的冰箱、在地下車庫」幾周之內就能創作出極具商業性的遊戲作品的時代,那個天地初開,自由生長的時代。

儘管這些浪漫已經無法複製了,但它讓我回憶起數年前的那節晚自習課,我在課桌下面讀完《DOOM啟世錄》, 心中燃起的對遊戲事業最初的悸動。

感謝梓濤老師將本文的翻譯工作交給初出茅廬的我,並給予我熱情的鼓勵和細緻的校對,從複雜句意到標點符號。

同時也很榮幸能夠參加本次的「Gameplus 遊戲+」工作坊,這真的對我幫助很大。

清華 IMDT 張楚

Gameplus遊戲+ 是NExT Studios 進行的一系列研究創作(Research / Creation)。我們希望在電子遊戲與各個學科事物間創造與連結,探索遊戲更多的形態與媒介潛能,並通過多種媒體形式分享創作過程中的心得與想法,為行業內外帶來啟發與靈感。

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

落日間是一座有關「何為遊戲」與「遊戲何為」的迷宮

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間