本文來自北京師範大學藝術與傳媒學院數字媒體系主辦的“京師遊戲研究卓越講座系列”(BNU Lecture of Excellence for Game Studies),該系列講座視頻由【遊戲的人檔案館】保存,本文文稿由遊戲的人檔案館與indienova聯合校譯。

本場講座舉辦時間為2020年,譯文將分為三部分。 在第一部分,Espen Aarseth教授首先介紹了遊戲研究的歷史與現狀,隨後主講人Rune分享了自己目前感興趣的研究領域;第二部分是Rune的主講內容,即對戰利品箱和遊戲成癮的研究;第三部分為提問及交流環節。 本講座 全程視頻已同步上傳至B站賬號“hla遊戲的人檔案館” ,可點擊下方觀看原視頻。後續講座視頻也將在未來陸續發佈,感興趣的朋友歡迎關注賬號,瞭解更多信息。

主講人:Rune Christian Lundedal Nielsen

與談人:Espen Aarseth、劉夢霏、何威等

編譯:梁家銘

01 歡迎詞及遊戲研究介紹

劉夢霏: 各位好,歡迎參加北京師範大學“京師遊戲研究卓越講座系列”,今天是系列第一場講座,主講人是Rune Christian Lundedal Nielsen,主題為《失譯:數字遊戲、心理健康與有問題的“遊戲成癮”概念》( Lost in Translation: Digital Games, Mental Health and Problems with the Concept of Video Game Addiction )。首先,有請Espen Aarseth教授為我們致歡迎詞。

北師大京師遊戲研究卓越講座系列 Espen Aarseth,遊戲研究專業,教授 哥本哈根IT大學,計算機遊戲研究中心、數字設計系 北京師範大學,藝術與傳媒學院,數字媒體系

Espen Aarseth:

大家好,我是Espen Aarseth,就職於哥本哈根IT大學,兼任北京師範大學特聘教授,從事遊戲研究。我很高興、也很榮幸能夠啟動“京師遊戲研究卓越講座系列”。在今天的主講人開講之前,我先就遊戲研究領域做些簡單介紹,因為很多人可能不太熟悉遊戲研究是什麼、它在過去這些年經歷了怎樣的演變。

上面這張我截的圖是《我的世界》版北師大校園,大家能認出來這是北師大的主樓,是這個月早些時候才建起來的,好讓無法來京的學生在線遊覽校園。

所以,我們為什麼要研究遊戲?遊戲研究是什麼?遊戲研究從哪裡開始?又為什麼重要?你可以說,現下比起別的東西,跟遊戲有關的東西並不怎麼重要,但顯然,事實並非如此。我們每個因疫情等種種原因不能外出的人,都還可以選擇通過遊戲來享受生活樂趣,而不至於困居一室,鬱鬱寡歡。在這種情況下,遊戲就變得非常重要,它讓人安全待在家裡,保持健康,還能有事做。直到今天我也依然要說,遊戲空前地重要。

遊戲的歷史非常悠久,但出於種種原因,遊戲研究的歷史並不長。遊戲是一種高度跨學科的現象,遊戲研究自然也首先是一門跨學科的研究,這一點非常重要。如今,遊戲研究關注的不止電子遊戲,任何冠有“遊戲”之名的東西都是其研究對象。遊戲一度並不是電子的,只是50年前電子遊戲橫空出世,往後人們便都覺得遊戲等於電子遊戲。在遊戲研究領域內,很多人都認為電子不電子只是一種人為的劃分,我們應該研究各式各樣的遊戲,無論是電子遊戲、非電子遊戲,還是普遍意義上的遊戲。當然,任何一個研究領域都包含了多種思想觀念的影響,行業的、教學的、政治的等等,遊戲研究自然也要面對這些不同的價值偏向。多種因素導致遊戲這種現象引人關注,作為遊戲研究者,我們自然也必須面對這些現實。

但究竟什麼是遊戲?這是個難以捉摸的概念。遊戲的類型如此多樣,它們之間是否存在某些共性?如果遊戲實際是多種現象的複合,遊戲研究該如何確立統一的研究對象?這是遊戲研究目前的一大挑戰,也將是永恆的挑戰。不過這並不意味著我們就束手無策,正如著名哲學家維特根斯坦所說,遊戲缺乏正式的定義並不是什麼大問題,因為人們已然習慣了在各種方式上使用“遊戲”這個概念、這個語詞。既然“遊戲”這個詞在日常使用上沒問題,我們研究者又何必給它找問題?

舉個我最喜歡的例子,這是一臺GBA,但卻構建在《我的世界》裡,運行著某個版本的《寶可夢×火焰紋章》,而且能跑起來,你居然真的可以用它玩遊戲。遊戲這種現象的複雜性和多面性,由此可見一斑。

作為一門研究主題,遊戲研究在80年代起步,到現在差不多40年了。據我所知,這個領域最早的一篇論文來自美國心理學家Tom Malone,文章談到了人類何以有學習能力,遊戲為什麼有意思,以及遊戲為什麼能讓人學會東西。這是遊戲研究領域的第一批經典論文之一,推薦大家都去讀一讀。文章認為理解遊戲的關鍵在於三個方面——挑戰、幻想、好奇,這三點也是遊戲備受歡迎的關鍵。文章還很有趣地區分了所謂的“內在幻想”和“外在幻想”,內在幻想大致相當於遊戲規則,外在幻想大致相當於畫面演出,也可以理解為遊戲機制與遊戲呈現。這組區分非常重要,Malone大約是首創,此後又不斷有人提出同樣的想法。

遊戲研究最早的學術會議,於37年前的1983年在哈佛召開,有110人參加,算是非常熱門。當時討論的很多東西到今天也沒有過時,比如遊戲並不危險,遊戲可以很實用,能教人有用的技能,玩電子遊戲不會讓人廢掉,種種討論今天仍在繼續。可以說,和37年前一樣,今天的遊戲研究仍面臨著同樣的挑戰、難題與批評。UCLA的心理學家Patricia Greenfield曾說,電子遊戲終將取代電視,我看的確可能如此,雖然遊戲主機要連接到電視上,但如今電視基本只是更大的顯示器而已。

第一篇有關遊戲的人文學位論文,是1985年Mary Ann Buckles以《Adventure》為主題的博士論文。不幸的是,老師們並不看好她的遊戲研究。所以她最終拿到博士學位後,就徹底退出了學術界,好從無人問津、甚至受人奚落的日子裡解脫。這是個讓人悲傷的故事,遊戲研究真正的先驅,卻在拿到博士學位後毅然離開。這給我們所有人一個教訓——為先者未必善終。

到本世紀初,遊戲研究真正起步,有了學術會議、期刊、教科書、培養項目,還出現了專門的研究中心。2001年,有幾場重要的遊戲研究學術會議舉辦,第一場在哥本哈根——之前哈佛的那場並不是國際性的,只是美國國內的一次學術會議——它是遊戲研究領域的第一次國際學術會議,舉辦地就是我現在工作的哥本哈根IT大學。同年,在布里斯托和德克薩斯大學達拉斯分校也召開了國際學術會議。我們還創辦了學術期刊《遊戲研究》(Game Studies),這是第一本全面研究遊戲的同行評議期刊。創辦目的有三點:第一是發表優秀的研究成果。第二是為了讓遊戲研究成為嚴肅、正式的學術領域——要有一個地方把研究者聚集起來,這樣遊戲研究才能成為一個專門的學科,人們可以拿出這麼一本發表刊物來,證明說“你看,這是個正經的研究領域”。最後是給學者提供好的反饋,當然,做法不是幫他們直接發表文章。實際上,最開始的幾年,我們拒了很多投稿,拒稿同樣是為了給得不到反饋的學者提供優質反饋,我們希望幫助他們進步。

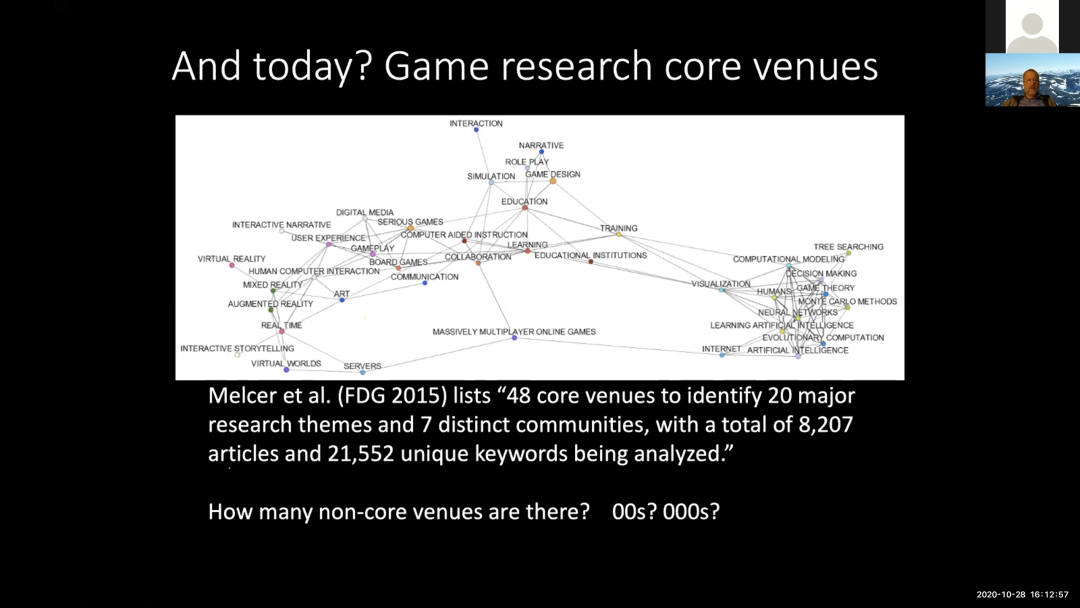

今況如何?遊戲研究的核心渠道;Melcer等列出了“48個核心渠道,以區別20個主要的研究主題和7個子社群,共分析了8207篇文章和21552項關鍵詞”; 非核心渠道又有多少?成百?上千?

接下來的2002年,一場重要的學術會議在芬蘭舉辦,數字遊戲研究協會DiGRA就此誕生。DiGRA是遊戲研究者們的國際協會,協會首次會議於2003年在荷蘭烏得勒支舉辦,同年,我在哥本哈根IT大學成立了研究中心。所以現在,遊戲研究有了自己的期刊、學術會議和研究中心,這一切從17年前開始,到今天已經發展壯大,有許多地方可以發表遊戲研究。一項5年前的研究列出了48個可以發表遊戲研究文章的核心渠道、20支遊戲研究團隊以及整整7個遊戲研究子社群。到現在,遊戲研究的相關文章總數應該已經過萬。隨著這一領域發展深入,已經很難再簡單概括它的全貌,48個才只是核心的渠道、期刊或學術會議,非核心渠道又有多少?如今能發表遊戲研究論文的地方總共有多少?估計起碼有上百個。

可以說,20年來,遊戲研究取得了巨大進展,並且要比20年前更加國際化。像中國,2014年在寧波成立了中國版的數字遊戲研究協會,這在某種程度上可以說是中國成組織遊戲研究的起點。到現在,中國的遊戲研究也有了很大進步,如今的北京匯聚了中國遊戲研究的生力軍。此外還有馬耳他大學的數字遊戲研究機構,日本立命館大學的遊戲研究中心,以及中歐、東歐的許多高校聯合舉辦的“中東歐遊戲研究”(CEEGS)大會。世界各地這類成規模的遊戲研究活動還在不斷增加,但即便如此,現在仍有許多像Mary Ann Buckles一樣的研究者,他們給我寫信,訴說自己的研究缺少支持。他們都是富有才華的人,但卻相當孤獨,沒有同行在做他們所做的那種研究,遊戲研究的接受度到今天仍是問題,需要整個領域共同致力解決。

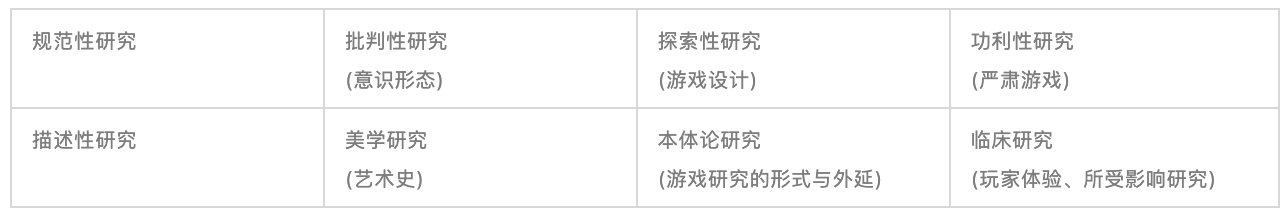

說完了遊戲,再說說該如何理解遊戲研究。我們不妨用這種方式看待遊戲研究內部的差異——不是所有人都在研究同一個東西或同一種現象。有些研究者更偏經驗主義,將遊戲作為一種藝術作品關注;有些則將遊戲作為一個系統、一種技術、一套規則,或者說一種設計機制的產物來關注;還有一些研究者關注的不是遊戲本身的藝術性或內部系統,而是玩家,玩家玩遊戲的時候都會發生什麼?玩遊戲會有什麼後果?這些關注點彼此迥異,相應的研究方法自然也大不相同。此外,我們還可以不免俗套地說,做遊戲研究有兩大理由——其一致力於改變世界,讓世界變得更好;其二則側重於描繪世界,關注世界實際發生著什麼,我們眼前的東西究竟是什麼。

遊戲研究的分支 實證關注點:藝術、系統、人

把它們畫成2×3的表格,我們就得到了遊戲研究的六種主要方法。第一類研究者希望批判性地研究遊戲,將其視為信息和意識形態,關注遊戲隱含的意義。第二類研究者更偏向描述性,關注遊戲藝術史,關注遊戲千百年來如何演進。第三類研究者想要創造更好的遊戲,他們嘗試探索遊戲的設計空間,讓遊戲更有趣、更細緻、效果更好。第四類研究者則像我一樣,想要理解遊戲的形式與實質——到底什麼是遊戲?為什麼說一切都可以是遊戲?存在“遊戲”這麼一個東西嗎?還是說“遊戲”只不過是一堆形色各異的事物的統稱?我們該如何描述一個,照維特根斯坦的話說,無法定義的東西?怎麼才能辦到?第五類研究者想要做出更具效用的遊戲,這便有了嚴肅遊戲、教學遊戲、健康遊戲,以及“遊戲能讓世界變得更好嗎”等議題。第六類研究者更關心遊戲產生的影響,經常玩遊戲的人會怎麼樣?經常玩遊戲的孩子會怎麼樣?玩遊戲帶來的結果是好是壞?比如對人的身心健康有何影響?

這些方法差異很大,有時甚至很難將上述研究者歸為同一陣營。它們可能沒什麼共同之處,也可能只是資源競爭關係。藉助這張表格,我們不僅可以弄清楚自己在遊戲研究領域中的定位,還可以瞭解其他人的定位,以及遊戲研究者們能如何跨界合作。在我看來,跨界合作不僅可行,而且勢在必行。這期間當然也會遇到挑戰,畢竟研究者們的關注對象和研究動機都各不相同。

關於遊戲的幾大問題,早在1983年哈佛的那次會議上就提出來了——遊戲可以是良性的嗎?遊戲有益處嗎?遊戲讓世界更好了嗎?遊戲是壞東西嗎?遊戲是否讓人瘋魔或上癮?或者,遊戲是否讓人變得暴力?又或者,遊戲是不是應該嚴加防範的電子海洛因?這些問題37年前就已經提出,至今仍等待著我們去回答。我希望本系列講座能給我們提供一些答案,至少是一些不同於常規的答案。我們邀請的專家學者,將針對這幾大問題給出一些出乎我們所知的回答。而且就像我說的,遊戲研究者不能單打獨鬥,沒有哪個研究方法是唯一的、最好的,遊戲研究需要跨學科的合作,因為遊戲自誕生以來就是多學科的創造。如果你想跟不同領域的研究者開展協作,遊戲會是很好的選擇,因為針對你的研究對象,不同領域的研究者會有大不相同的視角。這可能就像《魔獸世界》或《無盡的任務》之類的MMO遊戲,不同角色要發揮不同的功能,有奶媽、有坦克、有輸出、有刺客等等,遊戲研究可能也應該有這樣的團隊分工,要有哲學家、歷史學家、心理學家、設計師,各種角色協力合作,來解決單打獨鬥時無法解決的問題和挑戰。

接下來向大家介紹我在哥本哈根IT大學的好同事Rune Kristian Lundedal Nielsen。Rune目前是我們研究中心的副教授,屢獲研究獎項。在專業上,他有一套“組合技”——心理學碩士+遊戲研究博士,可以說是點亮了兩套技能樹。他做了許多以遊戲與健康為主題的有趣研究,還有一篇以戰利品箱機制為主題的論文被澳大利亞政府選用,文中提出了一套系統,用於判斷開箱機制有多大程度的賭博性質。很多人都說開箱就是賭博,但情況並不是這麼簡單,算不算賭博,需要像Rune這樣對其運行機制做具體分析。那麼下面我把話筒交給Rune,謝謝,希望大家聽得愉快!

我所做的研究 我所有的研究可以到我的學校個人主頁下載 可用如下方式聯繫到我 歡迎來信聯繫

02 主講內容

Rune:

謝謝Espen,也很感謝能收到這次邀請。如前面Espen的介紹,我有心理學和媒體技術與遊戲兩個碩士學位,博士階段我通過遊戲研究把二者結合了起來。非常榮幸能受邀到北京來做講座,當然也很遺憾不能線下到場,但能接觸到中國的研究同仁,我也非常高興,因為當下遊戲研究這一跨學科領域所缺乏的,恰恰是聯繫東西方觀點來共同解答電子遊戲是什麼、電子遊戲如何影響人,以及該如何理解我們玩遊戲時究竟是在做什麼。我很少有機會跟東方的同仁交流,所以先簡單介紹一下我的研究方向,然後聊聊我做的關於電子遊戲成癮的研究,最後再梳理一下我發現的東西方觀點的一些共通之處。我的所有研究成果都在學校的個人主頁上開放下載,也歡迎大家通過學校郵箱聯繫我索取,如果有想一起開展合作研究等事宜,也可以隨時聯繫。

我在研究的一些話題:電子遊戲政策

● “遊戲症”或者“遊戲癮”是否應該被當作一種獨立的病症,而非其他心理疾病的症狀表現,目前仍有爭議

● 目前來看,政策干預反倒可能造成不可忽視的損害,將一個仍頗有爭議的概念建構具象為一種精神疾病,結果可能適得其反

另一個我感興趣的研究領域是遊戲政策。在許多亞洲國家,青少年兒童玩遊戲的方式和時間有很多政策上的限制,很有趣的是,這類現象在西方國家很少見,西方在遊戲政策方面的限制遠不及中國、泰國、韓國等國家。我們研究得出的一個主要結果是,至少在西方,遊戲成癮的性質仍有爭議——遊戲成癮到底本身就是一種病症,是像尼古丁成癮一樣的物質成癮,還是別的東西體現出的症狀,比方說孤獨和抑鬱的外在表現。我們這篇綜述裡提到,許多關於遊戲的政策干預可能弊大於利,因為它並沒有抓住孩子游戲玩太多的根本原因,而只是強行禁止。顯然,如果玩遊戲的原因是感到孤獨、想要社交,那麼強行禁止玩遊戲,負面作用反而可能更大,在這種情況下,政策干預或許就不是最好的解決辦法。

什麼是“戰利品箱”

前面Espen也提到,我還研究過戰利品箱,我很高興相關研究成果已經被英、澳政府採用,也得到了丹麥本國政府的認可,我還很榮幸地受到了歐盟立法機構的邀請分享這一研究。歐洲有一個按年齡給遊戲分級的組織,叫做PEGI,他們曾邀請我談談為什麼遊戲現在似乎開始與賭博相結合。本來我只打算簡單發個言,但最後決定把這個研究成果也放上去。

我們研究的是遊戲裡的戰利品箱,箱子內容一般是遊戲內的電子可收集卡牌,比如上圖這些。這裡面做得最成功的,應該就是《FIFA》的球星卡,至少在歐盟理事會的數據裡,《FIFA》一直是營收最高的電子遊戲之一。如今歐盟已經裁定戰利品箱違法,認為這是賭博,但我們覺得這麼做還不成熟,因為目前尚不確定是否所有戰利品箱都是一個性質,能否用“戰利品箱”這個名字一概而論。別的不說,如果針對對象僅僅是“戰利品箱”,那麼只要東西不放在箱子裡就可以繞過法律限制,比如金蛋、彩罐、木桶之類的,最起碼要想個別的合適的稱呼。我們提出,更合適的叫法應該是“隨機獎勵機制”,這意味著,我們開始關注戰利品箱的本質是什麼,戰利品箱實際上由什麼構成。我們給出了戰利品箱的判定標準——玩家需要在遊戲裡觸發隨機機制,並且該機制會給予玩家獎勵。戰利品箱之間是非常不同的,有些戰利品箱是遊戲經濟系統的一部分,可以靠氪金來開,有些則不是,不符合前面的標準;在獎勵這端,情況也是一樣的,有的戰利品箱可以在現實中出售,開出來的東西能用真實貨幣交易,有的則只限於遊戲內的經濟系統。

我在研究的一些話題:“戰利品箱”

● 我們給“戰利品箱”提出了一個更中性的稱呼,“隨機獎勵機制”(RRM)

● 戰利品箱可以分成好幾類,有些是賭博,有些是灰色地帶,有些則不是賭博

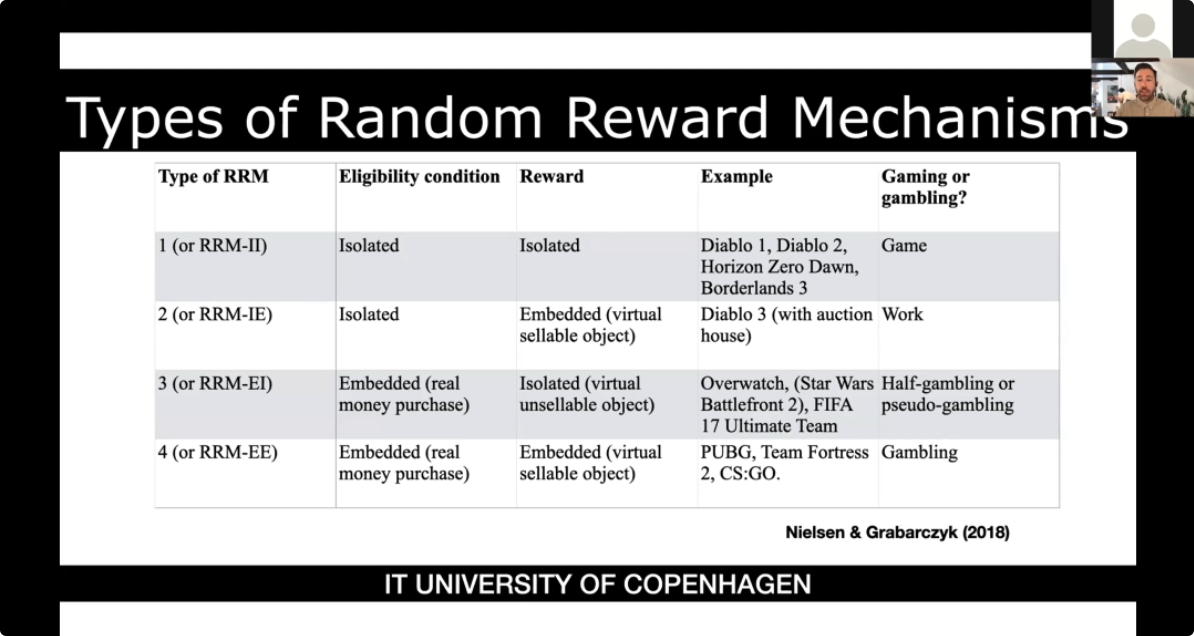

隨機獎勵機制的類型

RRM的類型,觸發條件,獎勵,示例,算遊戲還是算賭博?

● 1類(或RRM-II):獨立;獨立;暗黑破壞神1、暗黑破壞神2、地平線:零之曙光、無主之地3;遊戲

● 2類(或RRM-IE):獨立;嵌入(虛擬的可售賣物件);暗黑破壞神3(帶拍賣行);工作

● 3類(或RRM-EI):嵌入(氪金);鼓勵(虛擬的不可售賣物件);鬥陣特攻2、(星球大戰:前線2)FIFA 17;半賭博或偽賭博

● 4類(或RRM-EE):嵌入(氪金);嵌入(虛擬的可售賣物件);絕地求生、軍團要塞2、CS:GO;賭博

這就意味著戰利品箱至少有四個子類,第一類是單純的遊戲組分,不能氪金去開,開出來的東西也不能賣錢,單純是遊戲的一環,例如《暗黑破壞神2》《地平線:零之曙光》《無主之地3》。第二類戰利品箱同樣不能氪金去開,但開出來的東西可以售賣,例如《暗黑破壞神3》裡的拍賣行,玩家可以在遊戲裡做各種操作,觸發隨機掉落,然後開箱得利,並且可以售賣。在我看來這有點像去釣魚,釣之前不知道自己會得到什麼,如果釣到好的就能賣錢,但因為本質上不是奔著賺錢去,所以還不能算賭博。然後是有很大爭議的第三類,這類戰利品箱可以通過氪金獲取,但開出來的東西很難再變現。它跟賭博的區別在於,無論你砸了多少錢,你都不會覺得能靠繼續往裡投錢來回本,因為這些錢進了遊戲就是砸進去了,例如《FIFA》《鬥陣特攻》等等。我們認為這種屬於灰色地帶,因為它的確包含一些類似賭博的心理機制,比如,氪金開箱經常開不出想要的,然後到某個節點,你就會進退兩難,我到底是應該停手,接受錢沒了就是沒了,還是應該繼續砸錢,開出自己想要的填回損失?這也就是經濟學所謂的“沉沒成本誤區”。最後就是第四類戰利品箱,可以說是純粹的賭博,玩家花錢,觸發隨機程序,然後得到一些很容易變現的東西。我們覺得這種開箱玩法就像去賭場,入場的時侯花錢買籌碼,離場的時候籌碼又兌回成錢。這篇論文是我們邁出的一小步,它能讓人們更具批判性地思考戰利品箱究竟是什麼,應該如何立法管理。

這其中最有趣的,是處於灰色地帶的第三類戰利品箱。舉個例子,《無主之地3》裡就有可以花錢幣玩的老虎機,它自己在遊戲裡甚至還調侃,說如今遊戲裡的賭博元素越來越多。但這種老虎機並不是真的賭博,只是一種形如賭博的模擬而已。與之相反,《FIFA》看起來似乎沒有賭博元素,不存在抽獎轉盤之類的玩意,但實際卻有著和賭博一樣的底層機制,即由隨機數生成器來決定你中不中大獎——這裡說“中大獎”並不誇張,我自己之前就拿紙算過在《FIFA18》裡面,你需要花多少錢才能抽出最厲害、最受歡迎的球星路德·古利特,算出來是至少2500歐元,這是真真正正的一大筆錢,一筆“大獎”。這個問題對於職業電競來說也一樣,像在丹麥,電競選手基本也要花這麼多錢開箱,才能跟上環境的競爭強度。

以上就是我關於戰利品箱的研究,期待後面的提問環節和大家一起討論。接下來我想展開談談的,也是Espen前面提到的遊戲研究極強的跨學科性。我目前在跟一些年輕學者以及醫生合作,想弄清小時候在遊戲裡開箱的行為,是否會導致長大後更容易賭博,是否真的會讓人習慣性地追求賭博這樣不確定的獎勵,以至於成年之後,會真的往賭博裡砸太多錢。這個問題的答案我們現在仍不清楚,至少在西方仍無定論,不知道中國有沒有關於這一問題的出色研究。當然,目前已有研究發現,熱衷賭博的人更傾向於買戰利品箱。這個結論也很合理,一個人如果已經沉迷於某一領域的不確定獎勵,再沉迷於其他領域的也很正常,但這只是相關性,我們需要弄清它到底是因果性相關,還是單純的相關——到底是喜歡開箱導致喜歡賭博,還是喜歡賭博和喜歡開箱是同一誘因導致的兩個結果?

我的主要研究領域:“電子遊戲成癮”

● 稱作成癮仍為時太早

● 可能只是一種“應對機制”,尚不清楚其是利大於弊還是弊大於利

● 尚不清楚這種“病症”有多穩定

● 臨床危害似乎不大

● 給電子遊戲貼上成癮和病症的標籤可能造成什麼後果,這令人擔憂

我當前主要的研究方向是電子遊戲成癮。上面展示的是我發表的一篇文章,與Chris Ferguson以及其他荷蘭、美國的同事合作完成。我們主張,儘管世衛組織已經開始使用遊戲成癮的說法,儘管遊戲成癮在許多亞洲國家已經被當成一種病症,但目前仍沒有充足證據證明遊戲會導致成癮(編者注:更接近病理性成癮的概念)。迄今為止討論的所謂遊戲成癮,更像是一種應對機制,是人們為了應對其生活境況而做的行為。當然,我們還不知道這種應對方式在多少情況下有利,能真的幫人緩解孤獨和焦慮,又在多少情況下有害,會讓原有的問題變得更嚴重,形成惡性循環;我們同樣不知道遊戲成癮的症狀是否固定,按現有證據來看,遊戲成癮的界定標準非常不嚴格,而且在臨床上帶來的功能損害,也遠不能和傳統成癮相提並論。我們擔心,給電子遊戲貼上成癮標籤可能帶來負面影響,尤其是會妨害家長與孩子在玩遊戲這件事上的溝通——父母把遊戲當成電子海洛因,而在孩子眼裡,遊戲只是一種虛擬娛樂形式或社交手段——對於遊戲是什麼的認知分歧,會讓親子溝通變得困難,會讓家長無法理解孩子為什麼會玩遊戲。當然,隨著玩遊戲的人越來越多,許多玩遊戲的人自己也成為父母,這一問題應該會有所改觀。

遊戲成癮 美國心理學會(APA)2013年提出將“網遊症”列為“有待進一步研究的病症” APA認為還沒有足夠的依據把網遊症納入其診斷手冊

”遊戲成癮“的說法是怎麼來的?

我今天發言的最後一部分,想談談“遊戲成癮”是怎麼來的,又是怎樣成為一個研究主題的。我覺得很有意思的一種研究方式,是順著參考文獻做追蹤,比方說,我們現在知道有一種病叫“電子遊戲成癮”,然後一路追溯到文獻源頭。我的這個發現可能會讓中國聽眾覺得很有意思——如今,在美國是不可能得到“遊戲成癮”的醫學診斷的,他們並不把這看成一種病症。世衛組織更新第11版《國際疾病分類》(The International Classification of Diseases)後,歐洲和世界其他地區便將“遊戲成癮”列為一種疾病。據我理解,包括中國在內的很多東方國家,也已經把“遊戲成癮”歸類為一種精神疾病,將其視作公共健康的一大風險。可按照美國的精神疾病分類手冊,“遊戲成癮”並不在其列,只是在書的靠後部分有一份建議書,講解了大概要怎麼診斷精神疾病,研究者可以藉此對遊戲成癮進行研究。所以,他們是把“遊戲成癮”列為有待進一步研究的病症,而且提到目前還沒有充分依據把遊戲成癮列為精神疾病,這是2013年的版本,很期待新版本會作何結論。

而且,想要討論遊戲成癮,非常重要的一件事是得清楚我們是在討論什麼。現在至少歐洲學者有很多爭論,爭論電子遊戲到底能否致癮。在我看來,分歧這麼大的原因之一,就是我們在討論遊戲成癮時沒怎麼做真正的界定。“遊戲”這個詞,科學研究和日常生活裡都經常用,但兩種語境下的“遊戲”不見得總能等同。這也是研究者將來要面對的挑戰,他們要說清楚,自己討論的成癮究竟是什麼含義。起碼在西方世界,成癮的定義有很多,在醫生、精神病學家和心理學家的語境裡,成癮是很負面的,是大腦獎勵機制、行為動力和記憶力方面的一種原發性的慢性疾病,表現為大腦內部的功能失調。這意味著成癮並不是別的什麼東西帶來的症狀,它本身就是一種疾病;而“慢性”則意味著,一旦染上某種癮,就永遠沒法擺脫它了。有酒癮的人可以有不喝酒的時候,但他依然是個酒癮患者,有酒癮但沒喝和沒有酒癮是兩碼事。這種癮鬼的標籤,對標到遊戲上會非常難聽。

從詞源上看,英語的“成癮”(Addiction)來源於拉丁語,原意是完全交出自己。交出自己可能是災難,比如欠了別人很多債,就要交出自己的人身,給債主當奴隸,這當然很可怕。但交出自己也可能是世間至幸之事,比如你是個很傑出的政治家,那就可以說你對元老院“成癮”,意思就是全身心投入到公共事業。顯然,“成癮”的今義和原義有一定衝突,今義完全是貶義,而原義可褒可貶。我們發現,這種分歧甚至在當下的研究裡也存在,在西方,一種行為是否具備可成癮性,仍然備受爭議,因為從傳統上來說,只有物質才能讓人成癮。所以,雖然“成癮”在西方也有泛化使用的情況,比如工作成癮、購物成癮、網癮、性癮,日常語言中經常出現這種行為性的成癮,但在世衛組織即將發佈的新診斷手冊裡,人只可以對兩種行為成癮——賭博和電子遊戲。對於遊戲學者來說,這就很有意思,如果美食、工作、學習或其他讓人喜歡的東西都談不上可以成癮,為什麼偏偏遊戲就可以?這是我探究這個領域的源動力,可以看看未來事情會如何發展,在我看來,這種情況不會持續太久。要麼,賭博、玩遊戲跟別的行為一樣不具備可成癮性;要麼,成癮的範圍擴大,任何行為都談得上成癮。就像我之前聽一個籃球運動員說他有收集各種手錶的“表癮”,自然,人也可以對看書之類的事情上癮。總之,要麼一切都可成癮,要麼只接受物質成癮,或者再單加個賭博,畢竟賭博危害性極大。讓我們拭目以待,將來是否一切都可成癮,還是再也沒有成癮,還是依然只有物質成癮。

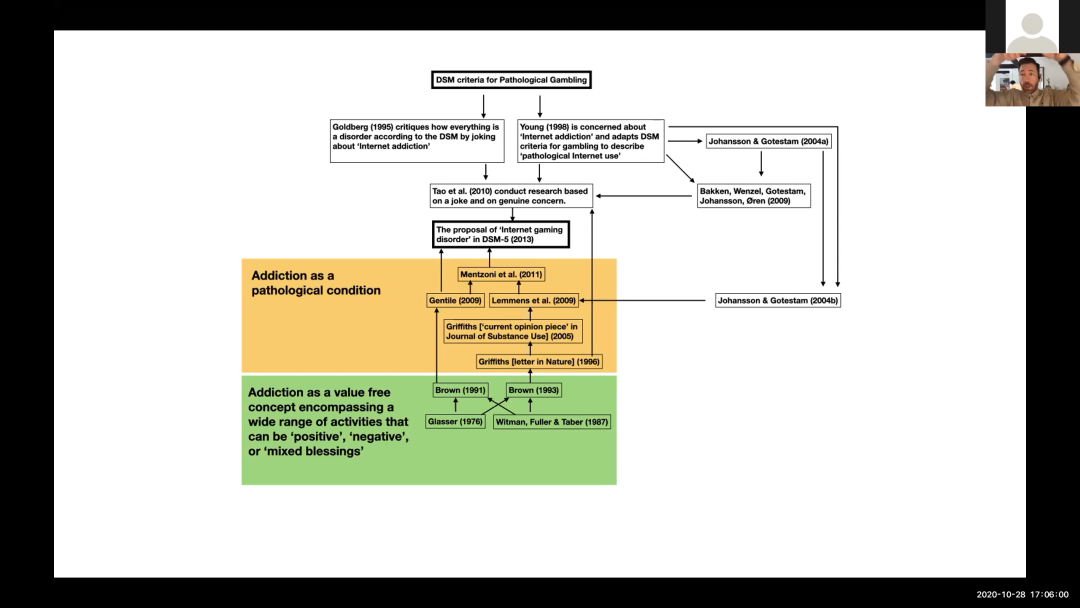

不過,即便目前在西方除了賭博和遊戲以外的行為成癮都未被承認,許多研究者仍一直主張,或許可以區分出積極成癮、消極成癮以及中間地帶。1976年,Glasser給出了他認為的積極成癮定義;1991年,Brown在Glasser的基礎上,提出“成癮”應該是一個價值中立的概念,就是說,“成癮”本身沒有好壞可言,可以是好的,可以是壞的,也可以是中性的;他還提出,遊戲可能就是一種好壞參半的成癮,既有好處,也有代價。如果只是理論研究,做這種區分當然沒什麼問題,只是它無法成為醫學上界定“成癮”的理論基礎,因為醫學理論中的“成癮”都是負面的。我書中的那一章簡單介紹了這個問題,即早期的研究其實認為成癮可以積極可以消極,在此基礎上,其他研究者後來提出了完全負面意義的“遊戲成癮”概念,進而促成了第5版美國《精神疾病分類手冊》(DSM-5)最後的建議,認為遊戲成癮這種現象或許的確存在。

我其實很好奇,傳統中醫和現代中國醫學是怎麼看待成癮的。是不是像西方一樣,認為成癮是中性的?在中國,“成癮”這個用語會讓人聯想到什麼隱義?由於語言以及其他障礙的存在,我不太瞭解中國乃至整個東方世界的情況。這裡有一個趣事,美國《手冊》中關於“網遊症”可能確實存在的描述,雖然也基於我前面提到的研究,但最主要的理論基礎,其實是來自中國的陶然醫生及其同行所做的研究。我找出了這篇論文,發現論文開頭引了這麼一段話,說“紐約的精神病學專家Ivan Goldberg於1995年首次提出,網癮可以看作一種病症”——他說的不是電子遊戲,而是更寬泛的上網。然後我進一步追溯,想看看Ivan Goldberg到底是誰,他什麼時候、因為什麼提出這個說法,結果發現這其實是Goldberg的冷笑話。結合Goldberg別的發言資料可以發現,“網癮是病症”其實本來是他調侃人們對網絡的憂心越來越重,但聽者沒有聽出這是在開玩笑,沒有聽出這本來是個揶揄性的冷笑話。後來,“網癮是病症”的說法在精神病學領域流行起來,人們就去問他應不應該設置“戒網癮”互助會,結果他說“戒網癮”差不多就跟“戒咳嗽”一樣沒道理。另一篇論文裡,他更是提到,把各種行為都醫學化、歸進精神病學範疇的做法非常荒唐,如果做事過度一點就要去看大夫,那恐怕看書也能看出癮了。所以實際上Goldberg是想批評《手冊》的這種做法,認為這是概念的濫用,把很多本來還算正常的事情都算作精神疾病。一個隨口的調侃如其所調侃的一樣被拿來診斷疾病,真的很諷刺。差不多同一時期的Kimberly Young博士,看到電視節目上在討論網癮,於是她就想,如果把賭癮(病理性賭博)的診斷標準直接搬過來,把名字裡的“賭”改成“網”,然後把它發在網絡論壇上,是不是就能找到許多符合描述的“網癮患者”?結果果然如此。

我的研究就此提出的一條批評意見就是,時至今日,關於電子遊戲成癮的研究,依然過分依賴藥物濫用或病理性賭博的評判標準,這種依賴一直延續至今。上圖是我對這個問題發展脈絡的梳理,可以看到,第5版《手冊》裡的“網遊症”,實際上是繼承自第4版,而不是像他們說的來源於中國陶醫生的研究,因為陶醫生的論文是引用了Ivan Goldberg和Kimberly Young,一些同樣受此二人影響的挪威學者,也被陶醫生引用。在此基礎上,美國版《手冊》才提出了“網遊症”。另外很有趣的一點是,陶醫生團隊討論的“網癮”非常寬泛,玩遊戲、聊天甚至看色情作品都包含其中,但美國人卻直接挑了遊戲這個最主要的子類,只談“電子遊戲癮”。也就是說,儘管名叫“網遊症”,但離線單機遊戲也同樣包含在內。這就很有意思,為什麼還要留著“網”字,我猜可能是因為大多數相關研究關注的剛好是網絡遊戲。我在論文裡把前面兩個圖表結合了起來,好向讀者清楚展示,關於成癮積極或消極的討論的理論、研究以及實證背景,是源於Ivan Goldberg的一句玩笑,又被Kimberley Young發揚。我認為這個問題的研究還需要再深入,需要更多定性研究、民族誌研究等——去實際觀察玩電子遊戲的人。因為在我看來,前面這些研究都是紙上得來的案頭研究,都只是從其它成癮症那裡生搬判斷標準,而沒有給出好的定義。

總而言之,“遊戲成癮”這個概念從美國出口到中國,然後又轉回美國內銷,這過程中發生的概念訛變已經很難說清。至少按我個人對陶醫生研究的理解,他似乎並不主張遊戲成癮是一種原發性疾病,而是認為它更像孤獨寂寞的症狀表現,不過他的論文裡也沒有完全明說這一點。同時,我認為西方把遊戲成癮當成一個疾病概念,當成像可卡因成癮或尼古丁成癮一樣的原發性疾病,這種看法是很成問題的,我們還不清楚,“遊戲成癮”的概念在出口轉內銷的一圈裡發生了什麼訛變。

世衛組織的想法 “在和世衛組織官員的交流中,他們提到,將電子遊戲納為一種成癮症,是自己受到了‘巨大的壓力’,尤其是來自亞洲國家的壓力,而且‘成員國要求我們慮及電子遊戲在精神健康方面影響的意願非常強烈’”

我和同事也聯繫了世衛組織的官員,問他們為什麼決定把遊戲成癮列入疾病名錄,明明許多研究者在這個問題上都持批評態度。他們回答說,之所以這麼做,是因為受到了來自亞洲國家的“巨大壓力”,雖然也有來自西方研究者的壓力,但主要還是亞洲國家,他們說“成員國要求慮及其精神健康方面影響的意願非常強烈”。我覺得真的很有意思,不知道所謂的“巨大壓力”是什麼,是指有了強力的科學證據,還是政治壓力?而且,這也反映出,世衛組織一方面按理說代表著最權威的醫學專業知識水平,但另一方面它仍是個政治組織,仍要在國際政壇上輾轉騰挪。這種情況最近就有一次,美國總統特朗普決定讓美國退出世衛組織,減少與世衛組織的合作。世衛組織畢竟離不開各個成員國,所以不免要在世界政治圖景中求生存。

技術使用對身心健康有何影響?

● 電子技術的使用之於青少年身心健康之間的負相關關係很小,僅能貢獻0.4%的方差

● 電子技術的使用對於青少年身心健康的負面影響幾乎和常吃土豆差不多(後者是前者的0.9倍),還比不上戴眼鏡的負面影響大

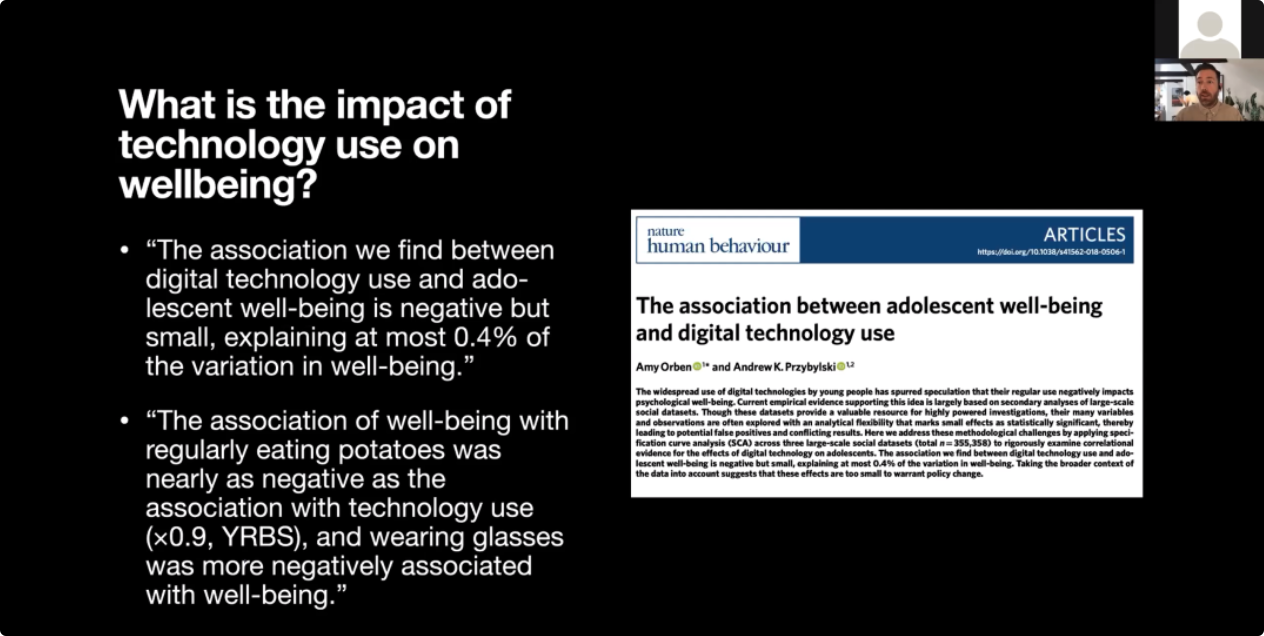

話說回來,促使我當初走上研究之路的問題是,電子遊戲是否真的那麼致癮?是否真的可謂海洛因?到現在,還沒有讓我信服的答案。也許很快會有新研究冒出來,證明遊戲確實非常讓人成癮,但我相信這種情況恐怕不大可能,不過我也不排斥新的證據。我之所以覺得不大可能,一個原因在於,如果我們只關注那些既有很多心理問題,同時又玩電子遊戲的人,那麼遊戲造成的影響似乎是很大。但現實是,西方世界幾乎每個人都會玩電子遊戲。像在丹麥,因為數字科技已經非常普及,幾乎每個人都會在手機上玩點什麼,不管是硬核一點的MMO或者MOBA遊戲,還是很簡單的答題或填字遊戲。

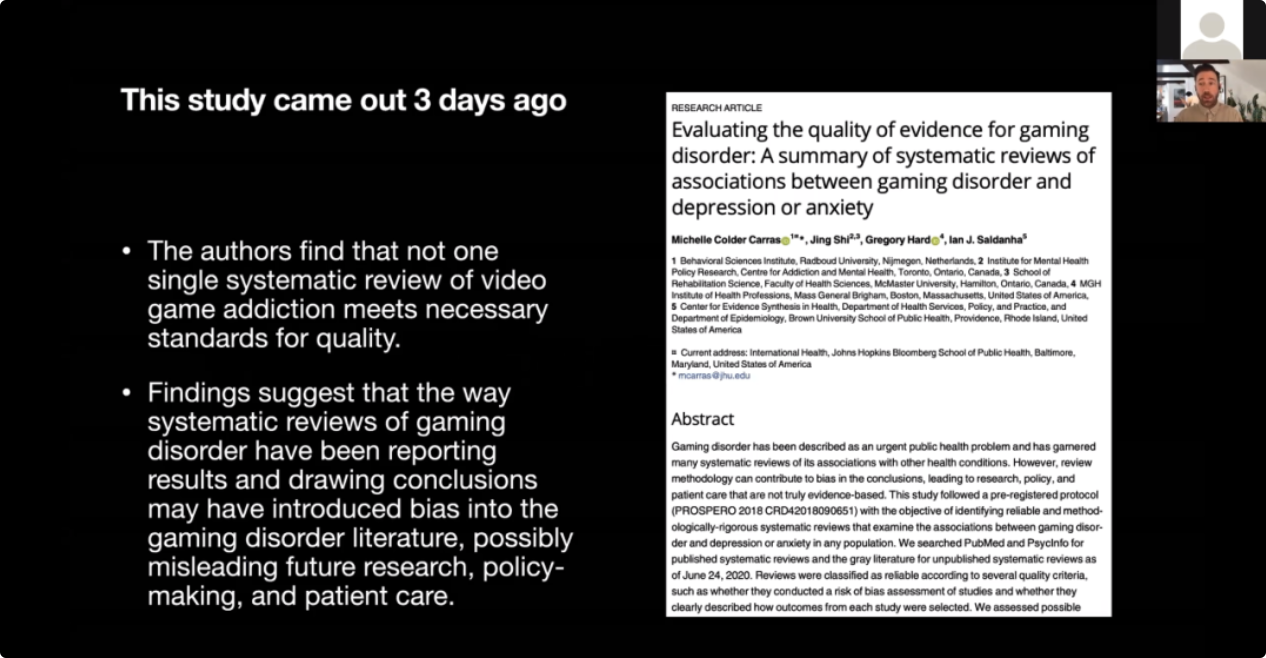

三天前剛發表的研究 作者發現沒有任何一篇關於電子遊戲成癮的系統性綜述達到了應有的質量水準 這些發現表明,關於網遊症的系統綜述用以報告結果和推出結論的方式,可能已經將偏見引入了文獻資源,有可能誤導後續研究、政策制定和臨床康復手段。

三天前剛發表的一篇論文是第一篇關注“網遊症”的系統綜述的質量的文章,作者發現,沒有任何一篇綜述文章真正達到了當前領域一般研究所要求的水平。這意味著,當下許多關於“網遊症”的綜述所推出的結論,及其推論方式,可能已經汙染了遊戲成癮的文獻資源,可能對開展後續研究、政策制定以及心理康復產生誤導,這是很不好的結果。如果我們放寬視野,不止看遊戲,把其它技術應用也納入進來,看看技術應用整體對我們產生了多大影響,那麼我有兩位很想推薦的學者,Amy Orben和Andrew Przybylski,他們治學嚴謹,堅持開放科學,之前在《Nature Human Behaviour》發表了上圖這篇論文。

他們發現,數字技術應用與青少年的身心健康之間,有負向的因果關係,也就是說,技術對健康確實存在負面影響。但是,這種影響很微小,青少年身心健康這個因變量的方差,只有0.4%可以用技術應用來解釋。換句話說,拿兩個青少年做對比,二人身心健康程度的差異,有99.6%是由技術應用以外的因素所決定的。他們甚至還發現,只要數據集大到一定規模,就很容易建立起這種相關,比如技術應用的負面影響基本跟吃土豆一樣大,其對身心健康的負面影響程度甚至還比不上戴眼鏡。這在一定程度上說明,就算電子遊戲真的是一種毒品,它的毒性和危害也極其溫和,只能影響極少一部分人——當然,前提是他們的研究結論沒有問題。儘管看上去電子遊戲造成了很多問題,技術應用造成了很多問題,但至少根據這項研究,它們對青少年身心健康的影響是非常微小的。不過,這畢竟還是一個新興研究領域,我今天想要傳達的主要觀點是,目前的研究還很不徹底,我們需要更多證據和研究,相關研究目前的進展根本沒有達到我們期待的水準。但反過來說,這實際也要看我們怎麼定義成癮。如果成癮總是其他更深層問題的表現,那論證人可以對電子遊戲成癮,恐怕也不是太難,並且基於同樣的道理,人也可以對園藝成癮,或者像有些人提到的,對運動、電視、網絡等等成癮。

以上就是我今天報告的全部內容,我很期待大家的提問,也再次感謝主辦方邀請我分享觀點,介紹我個人在做的研究。如果講座後大家還有任何問題,歡迎通過郵件聯繫我進一步交流。

03 提問及交流環節

劉夢霏: 謝謝Rune的講座!我想先提一個問題,能麻煩你再展開講講戰利品箱那部分內容嗎?尤其是裡面有一張PPT提到你把寶箱分成四類,我想再詳細瞭解一下,因為目前中國最流行的遊戲裡,雖然算不上有戰利品箱,但卻包含著類似機制,而且這類機制也是讓玩家持續氪金的主要因素。能請你再詳細介紹一下這部分研究嗎?

隨機獎勵機制的類型

RRM的類型,觸發條件,獎勵,示例,算遊戲還是算賭博?

● 1類(或RRM-II),獨立,獨立,暗黑破壞神1、暗黑破壞神2、地平線:零之曙光、無主之地3,遊戲

● 2類(或RRM-IE),獨立,嵌入(虛擬的可售賣物件),暗黑破壞神3(帶拍賣行),工作

● 3類(或RRM-EI),嵌入(氪金),鼓勵(虛擬的不可售賣物件),鬥陣特攻2、(星球大戰:前線2)FIFA 17,半賭博或偽賭博

● 4類(或RRM-EE),嵌入(氪金),嵌入(虛擬的可售賣物件),絕地求生、軍團要塞2、CS:GO,賭博

Rune: 我們所說的“戰利品箱”,其實要看遊戲裡有沒有氪金-回報系統,以及得到的回報,是否能以真金白銀賣給其他玩家,以至於玩家有可能單純通過倒賣回報物來謀生。你說的這類遊戲的機制具體是怎樣運作的?在你說的這種遊戲裡,玩家能不能賺到現實貨幣?把遊戲裡獲得的東西轉賣出去,能否收穫真金白銀,賺取收入?

劉夢霏: 我舉一個例子吧:《王者榮耀》,這是一款在中國非常流行的MOBA遊戲,帶有內購,玩家可以往裡充錢,兌換遊戲內貨幣,購買道具(指點券奪寶/榮耀水晶),也可以出售賬號——

Rune: 把整個賬號都賣掉?

劉夢霏: 是可以,雖然可能是非官方的。

Rune: 如果說玩家很容易就能賣掉自己賬號的話,那我覺得這就是賭博,應該視作賭博加以管控。要是用戶協議也沒有禁止玩家出售賬號,那就意味著遊戲公司允許這種行為,其賭博性質就更明顯。因為在我看來它實際上就像一個賭場,玩家花真金白銀購買遊戲代幣,用遊戲代幣去賭一些不確定的風險,進而得到一些物品,這些物品可能很珍稀,玩家把賬號直接賣掉就能賺一大筆錢。在我看來這對應表格裡的第四類,就是純粹的賭博。但如果遊戲公司採取了一些措施,讓玩家明確認識到他們花進遊戲裡的錢基本是拿不回來的,那我覺得,它就不是完全意義上的賭博,但它是有一定賭博成分的,玩家可能同樣會陷入賭徒心理誤區。

像很多經常賭博的人,他們很難控制自己不玩老虎機,反覆投錢,反覆拉桿,一旦連續輸上一段時間就更不願意離開,擔心大獎離自己其實就差一搖,要是現在走了,別人可能過來接著玩這臺機子,贏走大獎。這些人可以說是被套牢在機器前。同樣的道理,對於第三類寶箱,玩家也可能有被套牢的感覺。玩家花一個禮拜的工資去抽自己想抽的道具,如果沒抽中,玩家就會覺得,這次只是運氣不好,手氣總會來的,掉率總會平衡的,只要一直抽,總是能抽到的。但實際情況卻是,許多遊戲的隨機數生成器根本不會變化,就像擲骰子一樣,掉率始終都是不變的。有的遊戲確實有所謂的“保底”,至少在西方,有的遊戲會保證,比如如果連開50包也沒有抽中想要的傳說物品時,那麼你購買的下一包就必出一件傳說物品。這件傳說物品可能沒那麼強,或者不是你想要的那個,但總歸是一件傳說物品。這類遊戲在我們看來,不算是賭博,因為玩家不會被套牢、陷入惡性循環,不會覺得下個月的房租都砸進去了,要被房東趕出去了,那如果我去借點錢再拼一把,沒準就能中大獎,把一切都贏回來。這種常見的賭徒心理誤區,在剛才這類遊戲裡不存在,因為玩家知道錢進了遊戲裡拿不回來。這也是為什麼我說第三類是灰色地帶。

劉夢霏: 好的。我還有個問題很好奇,前幾天我讀了Nicholas Carr的書《數字烏托邦》,他在書裡提到,老虎機能讓人著迷,是因為人們喜歡與遊戲界面的頻繁交互。換句話說,他們不太在意錢,而似乎更在意遊戲系統所提供的即時反饋,你怎麼看這個問題?老虎機為什麼能吸引人一直玩?

Rune: Natasha Dow Schüll也提出過同樣的觀點,我強烈推薦她的書,名字是《Addiction By Design》。她在書裡也研究了老虎機的設計,也說到不應該認為人們是對中大獎或者賺錢成癮,那是一種誤識。人們玩得上癮,僅僅是因為他們在那兒坐幾個小時,重複著相同的動作,盯著屏幕,陷入一種自己在贏的錯覺,因為老虎機會帶給玩家頻繁的小刺激,讓玩家慢慢記不得自己已經花了多少錢,又贏了多少錢。它不斷讓你中個小獎,接著輸多一點點,小贏,多輸,小贏,多輸,如此反覆,而玩家並不能意識到自己在慢慢輸錢。如果情況真的如此,如果成癮僅僅是指你可以沉浸其中、忘記現實,讓你的思緒與外界完全隔絕,那電子遊戲當然可以成癮,但同樣,跑步、騎車、看電視、工作也都可以,所有這些日常活動都需要被歸為成癮行為。如果這樣定義成癮的話,那說遊戲可以成癮,倒也沒問題。

劉夢霏: 現在中國也有一派學者認為,大多數所謂的遊戲病——或者乾脆就叫遊戲成癮,是由家庭問題引起的,問題不在於遊戲,而在於遊戲以外的因素,你怎麼看這個問題?

Rune: 這個觀點正是我們的文章想要論證的。這也是為什麼我們認為,不應該使用類似“網遊症”“電子遊戲癮”等精神疾病性質的稱呼,因為這樣會模糊重點,掩蓋家庭的問題、學校的問題或者大眾面臨的社會心理問題,它們才是真正的原因。我們有篇論文還專門打了個比方——算是有點挑事吧——說的是,假如有個人心情消沉、臥床難起,我們不會說他有“床癮”,不會去關心那張床上的床單和枕頭是什麼樣的、這張床有什麼問題導致他離不了床。同樣的道理,在我們看來,不應該總在電子遊戲身上找問題,一個人玩遊戲玩得太多可能有別的解釋。

當然我也承認,電子遊戲是營利性的商業產品,遊戲廠商的確會使用一些手段,吸引玩家投入更多的時間和金錢。但我們覺得這就像快餐店的定價策略一樣,讓你覺得買最貴的套餐最值,或者像現實世界中的商店一樣,想辦法誘導你給自己需求之外的東西消費。比如說我這件襯衫是去年的款式,然後商店推出了今年的新款,我就會在心理上覺得自己需要買新的,老款已經過氣了。遊戲出新皮膚也是如此,廠商不會出了一些皮膚就停手,而是會持續推出新皮膚,持續誘導玩家為之消費,因為它們看著新鮮、酷炫,有時還能表現玩家的地位。比如現在丹麥很流行《要塞英雄》,裡面有一個皮膚就是達到最高等級才能解鎖的,就是說,這款皮膚儘管對玩家的遊戲表現沒有任何影響,但卻可以充當社交資本,向人炫耀。

總之,遊戲廠商確實會用很多手段,但這些手段不能和煙、酒、毒品這些精神活性物質相提並論。它們與其說是讓人成癮的手段,毋寧說是資本主義的伎倆。

劉夢霏: 嗯,很有道理。我們收到了一個觀眾提問,提問人是吳濤(音),他的問題是,您如何看待成癮和多巴胺刺激下的人類行為機制之間的關係?

Rune: 謝謝,我的博士論文專門有一章是討論多巴胺的。過去人們認為多巴胺是大腦中引發快感的化學物質,這一理論於上世紀80年代由Roy A. Wise提出,但早在90年代中期,他就已經主張,單靠多巴胺並不能帶來快感,導致大腦釋放多巴胺的東西不一定有成癮性,因為做任何行為時大腦都會釋放多巴胺。我的文章《Helping Parents Make Sense of Video Game Addiction》討論得更深入一些,如果你因為電子遊戲能促進多巴胺釋放而主張它有成癮性,那麼你就也得承認,我現在這樣給大家做講座也可能成癮,因為這也是目標導向的行為。我其實 3 個小時後正好要參加哥本哈根大學的一場博士論文答辯,主題就跟多巴胺有關。多巴胺實際上是大腦告訴你發生的事情是否超出預期的一種方式,比如你們邀請我到中國去,給我準備了好吃的蛋糕,但只跟我說要做講座,結果講座結束後還給了我蛋糕,這時我的大腦就會釋放多巴胺,告訴我有預料之外的好事發生。但如果你當時就跟我說,去中國做個講座、吃個蛋糕,那麼等我真的吃到蛋糕的時候,我的多巴胺峰值(相比前一種情況)就會有所不同,因為我早就知道自己會吃到蛋糕了。多巴胺其實就是幫我們分辨,發生的事情到底是符合預期,還是超出預期。我們的一切行為都和多巴胺有關,如果認為是多巴胺的刺激讓人成癮,所以打遊戲才會成癮,那麼就也得認為,一切事情都可以成癮。作為一種複雜的神經化學物質,多巴胺之所以常常被我們當成快樂激素,只是因為90年代的教科書裡這麼寫過,這個說法先進了教科書,接著多巴胺理論的提出者就表示,事情不是這麼簡單,因為像帕金森病患者——須知,帕金森病就是大腦中生產多巴胺的細胞死亡所引起的,這也是為什麼帕金森病患者難以發起自主行動,手也會一直抖——依然能體味到快樂之類的感受。所以說,快感水平不能簡單等同於大腦中的多巴胺水平。

這個問題提得很好,很多人都把多巴胺當成快感機制,有的研究發了大量問卷,然後只簡單提一句,說遊戲成癮是多巴胺所致。這話也對也不對,因為按這個邏輯,任何東西都會有成癮性。

劉夢霏: 我想這也與中國很流行的“心流”理論有關,有時人們會用心流理論來為遊戲正名,說遊戲也能讓人迷上正經的事情,比如說遊戲化的學習體驗能讓人迷上學習,利用成癮機制開展教學等等。這可以說是擴展了“成癮”的含義,看起來好像是說,如果一個東西讓人非常上癮,就相當於說這個東西有很強的吸引力。我想這也是一種看待遊戲成癮的角度,即遊戲太能吸引人的注意力了,所以人們很難用尋常眼光來看待它,這種特性造就了社會對遊戲認識的分歧。

Rune: 我覺得說得很對。

劉夢霏: 另外我還有一個問題,成癮有沒有文化方面的因素?在你研究成癮的過程中,有沒有哪種文化表現出了更多的遊戲成癮症狀?還是說遊戲成癮在全人類中是普遍的?

Rune: 我的體會是,中國、韓國等國家“電子遊戲成癮”現象最多。最近有一個韓國記者到丹麥來採訪我,他想知道為什麼丹麥有著全世界最強的《CS: GO》電競團隊,丹麥人一定很常玩遊戲,但丹麥青少年卻似乎並沒有太大的遊戲成癮問題。我覺得一個原因在於,丹麥孩子有很多空閒時間,他們不像韓國孩子那樣要一直待在學校。現在備戰高考的韓國青少年間,有這麼一種說法——“五考砸,四考過”。意思是說,如果你每天晚上都睡夠5個小時,而不是花更多的時間去學習,那考試就會考砸,你就完了。而在丹麥,我們有一個正相反的說法,大概意思是說“合格就行,再多徒勞”。丹麥之所以會有這種傳統,一來是因為大學免費,二來大學很容易考上,只要你成績及格,將來就可以找到工程師之類的工作。所以在丹麥,大學錄取分數很寬鬆,而在中國和韓國,據我瞭解,大學只接收高分學生。於是有別的研究者提出,韓國和中國之所以“遊戲成癮”現象多發,是因為青少年揹負了高成績要求所帶來的巨大壓力。這種要求也有好的一面,像中國和韓國,科技與各方面的創新都在飛速發展,但代價是,社會的這種飛速發展會讓孩子感到巨大的壓力,這至少是我看到的研究裡最好的解釋。

一個很有趣的現象是,北歐各國裡挪威做成癮統計研究做得最多,但挪威人裡只有0.5%有遊戲成癮問題,而這個數字在中國要高得多。我覺得造成的這個現象有兩個可能解釋,一是我們既有的測量遊戲成癮的手段還不夠完備,沒有標準化,地域之間存在差異。中國用的問卷跟挪威用的很可能不一樣,也許在挪威,10個判別問題裡要答8個“Yes”才能算成癮,而到了中國6個就算,所以“成癮”在中國容易了很多,這是一種解釋方式。第二種解釋方式是,挪威的年輕人有大量的空閒時間,雖然某些專業只招收成績最頂尖的學生,但幾乎所有想上大學的學生都不愁上大學,成績沒那麼好也沒關係。而且像有些人說的,在斯堪的納維亞諸國這樣的福利國家,一般而言,子女不需要給父母養老,養老有國家負責,而在別的國家——不知道中國的情況是什麼樣——年輕一代需要掙很多錢才能養得起老人。這跟斯堪的納維亞國家很不一樣,這裡的年輕一代最起碼在經濟上不用為老人負責,養老問題另有解決方法,他們要負責的養老更多是在情感和生活事務方面,經濟方面不太需要管。

劉夢霏: 我提這個問題是因為之前我在做關於“遊戲”概念的研究,研究“遊戲”概念在中國歷史上是如何示人的,研究儒家思想對遊戲的看法如何與遊戲相對負面的一面相關聯。我其實早就應該完成這篇文章的英文版,但一直沒有動筆,它其實是我在2015年中國DiGRA會議上做的報告。在報告裡我提到,“遊戲成癮”這個概念能在沒有臨床實驗的情況下,就為中國大眾廣泛接受,一個原因就在於,遊戲在中國文化裡就是負面形象。在二十四史和儒家思想的理解裡,遊戲屬於不入流的歪門邪道。換句話說,遊戲純粹是小孩子的玩樂,君子不應該花太多時間在遊戲上,我很好奇,斯堪的納維亞的文化傳統裡是不是也這麼看待遊戲,或者別的思想文化裡——

Rune: 我覺得你得抓緊把那篇文章發表成英文了,真的太有意思了。我覺得西方的情況正相反,在西方,代表高智力階層的紳士反而應該有出眾的棋技。

劉夢霏: 噢是這樣嗎?很有意思。

Rune: 對,在西方文化裡,下棋厲害是很讓人高看的。當然情況也不絕對,比如丹麥有史以來最厲害的棋手,當時有人告訴他應該把大學讀完,所以他在學業上花了很多時間。而現在,至少在丹麥的國象圈裡,很多人都覺得他繼續讀大學是一大失誤,因為他是全丹麥唯一一個國象特級大師,他應該更專注於象棋事業,把學業往後放放。你談到的是一個很真實也很重要的文化差異,我覺得很多人對電子遊戲的看法和孔子一樣,西方文化裡也不太待見電子遊戲,但奧運會卻備受推崇,還有那些不靠運氣靠技術的競技遊戲,比如國際象棋影響力就很大。至少在丹麥,還有很多撲克玩家因為牌技高超而受到推崇,我覺得人們的共識是,打牌或者下棋厲害的人很聰明,什麼事情都能做好。所以你提的這一點很有道理,是西方學界需要了解的。

劉夢霏: 期待後續和你進一步討論這個問題,這確實很有意思,西方人看待遊戲的方式和中國傳統文化看待遊戲的方式大相徑庭,這是遊戲成癮問題可以深入的一點。各位觀眾有問題嗎?好的,任柄霖(音)。

任柄霖(音): Nielson教授,謝謝您今天的分享,我學到了很多東西。我個人覺得,遊戲成癮反映的是人們對新技術的恐懼,是一些人看到別人如此沉浸於一件事時的自然反應。像我小時候,父母就不讓我玩遊戲,手機也不行,他們說這對學習不好,結果現在他們玩手機玩得比我還多,他們非常喜歡刷抖音、玩手遊。我覺得人第一次接觸到新技術時,有排斥反應是非常正常的。我想提的問題是,您認為內購制和買斷制遊戲之間有區別嗎?是不是有內購的遊戲更容易導致上癮?考慮到內購極大推動了遊戲產業發展,您認為這種發展方向健康嗎?還是說按照您的分類,內購其實也是一種賭博?

Rune: 謝謝你的問題,你說的內購是指像戰利品箱那樣的隨機獎勵,還是指那種常規的直接購買的遊戲內道具?

任柄霖(音): 兩種都有,因為像蘋果的 AppStore 中,可能八成的遊戲都有內購,加入內購能讓人們更愛玩。遊戲公司也想靠內購掙錢,比如《英雄聯盟》裡的皮膚,以及遊戲裡引入的賭博元素等等。

Rune: 我覺得各種不同類型的內購中,有的要更道德一些。而且需要注意的是,我發現“內購”的涵義也在擴大,在 90 年代,盜版遊戲特別猖獗,遊戲公司很難掙錢,他們自然就會想到通過免費+內購或者訂閱的方式在線分銷遊戲。從某種角度上說,這是消費者自食其果。我採訪過許多丹麥遊戲開發者,很明顯,他們之中有一些也不願意欺弄玩家,所以會努力把內購做得“良心”一些,物有所值。但也有一些遊戲會偷偷利用各種伎倆算計玩家,比如有些隨機解謎遊戲,剛開始玩的時候你可能運氣很好,玩到後面它就偷偷調整算法,讓關卡變得很難,迫使你去買強化包和道具。很多公司應該都意識到了一點,如果他們直接告訴玩家,“想在遊戲裡得到 XXX 角色,你要掏 1000 歐元”,玩家是肯定不會花錢的;但如果把物品放進隨機卡包裡,把玩家想要的東西變成隨機不確定的,就能讓玩家乖乖交錢了。

而這要歸因於廠商的壟斷地位。如果行業裡只有一家在做,那玩家就別無選擇。比如說玩足球,我不太可能只是自己買個球去踢,而毫不在意製作足球遊戲的公司。在西方,如果想玩足球、想和現實球員一起競技,就只能玩《FIFA》。如果遊戲裡我想要 C 羅,我沒辦法直接買,只能去開包抽卡。而這種事是不可能發生在非壟斷的情況下的,比方說,我是絕對不會去一家掏了錢請店主隨機給我幾件衣服的服裝店的,絕對不會說尺碼可能不對,顏色可能難看,我還一遍一遍掏錢,直到買到合適的那件。但遊戲卻能讓人這麼幹,因為除了它你就沒得玩,對吧?我希望在未來,遊戲的營利方式能變得道德一些,而且在中國,我聽說已經出臺了相關法律,要求遊戲公司公開開箱的真實概率。不過這可能做得還不夠,因為像《FIFA》也有公示概率的要求,但它只會說“抽中 C 羅的概率不到 1%”,這基本等於沒說。要是 1.9%,那我覺得可以,要是 0.9%,我也覺得行,但這個“小於 1%”可能實際是 0.0000001%,這就很有問題了。該公示的不應該是抽中的概率,而應該是對應的期望價格。要是我一開始就知道,開到我想要的東西預計要花 2000 歐元,那我肯定就不開了,我就不會錯誤地認為,這筆錢應該花。

劉夢霏: 順著剛才的話題,我想再追問一個問題,政府、學術界和遊戲公司各自應該怎麼做,才是合道德的?

Rune: 很好的問題。丹麥最近已經有了很多討論,我也經常在電視節目上發言。而且我得說,我很慶幸不用我來決策拍板,因為問題牽扯到的東西實在太多了。舉個例子,要是現在突然立法,明確禁止購買集換式卡牌,不管是寶可夢卡、足球球星卡、籃球球星卡,還是萬智牌,或者任何有集卡環節的遊戲,都一律禁掉,顯然是不合適的。可反過來說,這些集換式機制又確實有可能讓人花很少的錢大賺一筆。我感覺很難不把這看成賭博,但我也不確定這和賭博有多大相似度。我知道有些國家要求玩家的預計得利要與其投入等價,這有一定道理,但我又覺得,政府或許不該介入這麼多,最後有可能設立一些沒必要的部門。

我覺得最好的手段可能不是立法限制遊戲內容,而是立法限制玩家年齡。如果某款遊戲的性質類似賭博,那就要求玩家必須年滿 18 歲才能玩,因為孩子不應該沾染賭博,而且現在的遊戲公司非常聰明,能想辦法繞開各種限制。現在我認為集換式卡牌和電子遊戲不是賭博,原因之一就是玩家怎麼著也能得到點東西,不像玩彩票,可能一無所獲,遊戲總還會給你點東西。但問題是,這並不能完全改變遊戲原先的賭博性質。試想,這就像你花 100 歐元買彩票,彩票有保底 50 元的獎勵,無論如何也能拿到 50 元,可這其實依然是在賠錢,無非是全賠和少賠的區別。現在遊戲公司大可說自己的遊戲不是賭博,因為有保底,但至少在《FIFA》這樣的遊戲裡,就算保證能贏回一半的本錢,我也依然是在賠。但話再說回來,如果玩家總是有得賺,遊戲的經濟體系就沒有意義了,只會有越來越嚴重的通貨膨脹,因為每個人開包時都穩賺不賠。這是個很棘手的問題,我很高興我不是負責官員,我可以把所有問題和困難都列出來,讓他們去做艱難的決定。

劉夢霏: 希望未來能讀到你關於這個問題的研究。現在中國還沒有基於年齡的分級系統,只有中國日報網籌辦了一個平臺,發起了相關倡議,吸引了很多遊戲公司加入。這些公司會把遊戲分類,按年齡分組,但這並沒有上升到政府行為,不具備強制力,廠商仍是自願加入,和西方國家已經有的 PEGI 這樣的分級體系不能相提並論。面對這種情況,你有什麼建議?

Rune: 我覺得很難推出具體的法律條文,但也許可以出臺一些指導條例,要求遊戲標註設計傾向——是對玩家完全友好,還是對玩家有針對性的設計,然後由專人負責解釋各種設計傾向的含義,此人應該對遊戲、玩家行為等領域非常瞭解。但這只是一種方式,如果真的這樣立法,要求遊戲廠商的設計必須對玩家友好,不得有針對性設計,落實起來難度可能非常大。但這總比制定一些遊戲廠商能輕鬆繞過的法規要好。舉個例子,我記得《CS:GO》裡,他們為了繞開“盲購”——也就是隨機開箱——的限制,做了這麼一個系統:玩家可以看到當前寶箱的內容,但是看不到下一個的,只有買了這個寶箱,才能再看到下一個的內容。很顯然這是鑽了空子,要解決這種問題,只能讓廠商自己聲明,遊戲有沒有針對性設計,再讓他們為自己的設計做辯護。

劉夢霏: 好的,我們會關注這一點。我的同事何威教授也有問題想問。

何威: 你好Rune,非常高興能邀請你來做“京師遊戲研究卓越講座系列”的首位演講人,演講主題非常重要,內容也非常精彩。實話說,儘管我對少部分內容抱有疑問,但基本同意你的絕大多數觀點,收穫很多。在中國的學術圈裡,我們經常讀到一些只會簡單照搬心理學領域的問卷來測量玩家的身心情況、生活質量或學習表現等,然後想辦法建立相關性的文章。做得貌似很合理,但實際上從學術角度看,大部分都是低質量研究。在與這些低質量研究作鬥爭的道路上,很高興能有你加入,幫助我們尋找更多科學證據,做出高質量的研究。未來真的希望我們能有更多機會討論,一起展開合作。等方便的時候,也歡迎你來中國、來北京!

Rune: 謝謝,很榮幸能受邀來發言,也很高興我講到的內容對你有幫助,希望我的完整論文能比今天抽出來講的這些內容更有說服力。你發現的問題很真實,現在遊戲研究用到的很多心理學量表還太新了,沒有經過驗證。比如有的會問“你會經常在本該工作的時候想起遊戲嗎?”,這種設計是很成問題的,就好比研究海洛因的時候去問人,“你會不會因為惦記海洛因而沒法工作?”。但如果是惦記或期盼在線上和朋友社交,尤其是因為疫情,這種念想反而可能沒什麼問題。我之前寫過一篇論文叫《Turning Data Into People》,在裡面對這些問卷做了逆向工程,還聯繫到了一些被認定為遊戲成癮的人,問他們為什麼要對家人和朋友撒謊,隱瞞自己的真實遊戲時長,結果得到了一些很有意思的回覆。其中一個人說,他並不對家裡人撒謊,而只對同事撒謊,因為同事在週五晚上總想出去買醉,而他會推辭說自己有別的事要忙,實際是要去《魔獸世界》裡和他的工會一起打團——這是他撒謊的原因,也是他被診斷為遊戲成癮的原因。我覺得這很好地呼應了你提到的問題,即一些量表沒有經過驗證,實際測不準它們想測的東西。

劉夢霏: Rune,我覺得你前面提到的一點非常有趣,就是你揭示出,有些中國學者宣稱自己研究遊戲成癮,卻不知道這個說法本身實際來源於一個笑話。對此我倒也說不上多意外,但我覺得好笑,又可悲,尤其是看到已經有很多網戒中心用極端手段去“治療”遊戲成癮了,這種不良的社會影響要歸咎於不良的學術研究。今天只是一個開始,我希望在未來,能讓中國大眾進一步瞭解到你和你的同行在西方所做的工作,能在彼此合作的基礎上創造更多可能性,能一起挽救那些不良的學術研究已經給中國社會、給中國遊戲玩家造成的惡劣影響。

Rune: 謝謝,我也很關心剛才聽到的成癮治療的問題。同時我還想補充一點,來源於笑話並不一定就不真實,有可能一開始當笑話講的東西,後來發現是真的,所以還不好說遊戲成癮就不存在。我非常期待看到更多來自中國的研究,講述那些網戒中心裡究竟發生著什麼,因為我的信息渠道僅限於一些紀錄片和新聞報道,都是西方媒體翻譯過來的,顯然不能拿來當好的科學證據。

劉夢霏: 對,我也非常關心這個問題。實際上中國有很多研究遊戲成癮的學者,他們發文章要比我們容易很多,而且我相信很多就是用英文發表的,以遊戲成癮或他們的相關實驗為主題,發到國際期刊上。但總體來看,那些實驗從某種程度上說過於侷限,缺乏對遊戲本質的批判性理解。總之,未來還有很多要做。Espen有什麼想說的嗎?

Espen: 謝謝,我只有一個小問題,前面的發言裡好像提到,有了互聯網才開始有了遊戲成癮的說法,二者差不多是同時的——

Rune: 是的。

Espen: ——那麼,關於遊戲成癮的研究是隻關注網絡遊戲嗎?所有證據都來自於網遊嗎?還是說也有研究單機遊戲的?

Rune: 其實第一個有關遊戲成癮的研究出現在80年代,是關於街機的。很有意思的是,當時的研究者提出了這麼一個問題,“假如路過看到遊戲《太空入侵者》,你能不動心嗎?”,這是問卷裡的一個問題。這裡《太空入侵者》其實是代指所有計算機遊戲,但他們的問法不是“路過一臺街機”,而是專門挑了《太空入侵者》這款遊戲。這個現象後來也反覆出現,我們平時談到遊戲成癮,總是說《魔獸世界》癮、《英雄聯盟》癮、《要塞英雄》癮等等,都是跟具體的、當時最熱門的遊戲聯繫在一起。遊戲成癮研究從街機遊戲開始其實很自然,因為當時許多街機就跟賭博機放在一起,一臺老虎機旁邊就是一臺《太空入侵者》,畢竟在物理上這些機器都一樣,都是放錢進去、觸發一些事情。當時有些研究甚至還說,賭癮很大程度上源於年輕人想要離開家庭、離開父母,想要搏取同齡人尊重的心理,玩老虎機中大獎是一種方式,玩遊戲玩得厲害也是一種方式,總之都是為了離父母遠一點。

我覺得這個研究母題今天依然在延續,只是研究大都集中在網絡遊戲和在線多人遊戲上了。當然,也有社會學家認為,這些遊戲世界其實就像過去的街機遊戲廳,為年輕人提供了聚在一起、遠離父母管控、做自己想做的事情的機會。有些研究者進一步認為,遊戲成癮似乎只存在於在線多人遊戲,所以讓人上癮的或許不是遊戲,而是人,是和其他人一起相處。他們在此基礎上設計了一套“人來癮”問卷,和電子遊戲成癮問卷的設計方式完全相同,實際上是隱晦地批評了遊戲研究的範式——如果按照目前的方法論去做研究,那麼人對一切都能上癮,甚至能對他人上癮;人都能對人上癮了,當然也能對遊戲上癮,畢竟電子遊戲確實提供了豐富的社交空間。

Espen: 所以近10-20年的遊戲成癮研究裡,沒有關注單機遊戲及其成癮的?

Rune: 很少,只有很少一部分關注單機遊戲。我覺得美國《手冊》把它叫成“網遊症”而非單純的“遊戲症”,就是因為大多數相關研究都是關於在線遊戲的,他們是從討論網癮開始,後面才討論到網遊癮的,對吧?話題後來其實變了。而且,在玩遊戲成為電腦的重要功能之前,研究者討論的是“編程癮”。同在80年代,Marcus Shutting寫過一本非常好的書,她當時在英國讀博士,對“編程癮”做了深入的研究。當時的社會非常擔心編程癮的問題,原因是好多人買了電腦,一下子就陷入到編程裡面,因為編程特別能掙錢。當時社會上管這些人叫“芯片狂”,有的還說他們“代碼中毒”,Marcus當時調研了許多自稱對代碼和電腦上癮的人,最後她意識到,這些人與其說是上癮,不如說剛好是那麼一類人而已。在她看來,這類人非常像大學裡天天和她一起工作的研究者,都有著某些特別的個性和興趣,並且找到了把自己的興趣融入職業生涯的方式。這些編程狂人有很多後來都成立了大公司賺錢,而對個人來說,編程也讓他們收穫了很多有用的東西。

Espen: 其實我當年就是其中之一,不過很遺憾沒能成為大富翁……

Rune: 這其實讓我想起那個說法:每當有新生事物出現,人們就會產生道德恐慌。在西方,這種思想的根源可以追溯到柏拉圖,他很大程度上塑造了我們理解基督教、理解當今世界的方式。他曾經認為,戲劇和音樂對民眾有著惡劣的影響,書面文字也是,人與人的交流應該使用口語。因為一旦使用文字,接收者和說話人之間的聯繫就斷開了,這就會導致誤解,所以不應該使用文字——

Espen: 那柏拉圖應該會很喜歡Zoom。

Rune: ——沒錯哈哈,當然他還得把聊天區關掉,全員禁言。

劉夢霏: 順著Espen說的,我稍微補充一些背景。現在中國的政策裡,一般就用“網絡遊戲”來指代所有的遊戲,包括單機遊戲,這就是一個現成的概念使用不精準的例子。

Rune: 對,概念使用上的這種問題在美國所說的“網遊症”上也同樣存在,就好像在說“我們關注的是電子遊戲,但我們也納入了單純關注網絡成癮的研究”。研究者現在還用網癮問卷來研究電子遊戲成癮,這是很成問題的,研究對象不夠明確。

本次與會嘉賓

劉夢霏: Espen,能請你來致結束辭嗎?

Espen: 現在可還不能結束!今天的報告是我們系列講座的成功揭幕,很高興參與今天的討論,也非常期待明天Anne Mette Thorhange的演講。我們開了個好頭,我非常期待後續講座,感謝每一位參會或觀看直播的聽眾。

劉夢霏: 也感謝Rune和Espen為這次講座提供的所有幫助和支持,感謝各位聽眾在工作時間撥冗參加我們的講座。演講結束後,我們會製作雙語字幕,並上傳到Bilibili,這樣,錯過了今天講座的朋友也可以回看,瞭解Rune的研究工作。那麼今天就到這裡,謝謝大家!期待明天的講座,也期待未來的合作!

主講人:Rune Christian Lundedal Nielsen

與談人:Espen Aarseth、劉夢霏、何威等

館藏:遊戲的人檔案館

編譯:梁家銘