小身材如何唱出好聲音

在寸土寸金的現代桌面空間裡,想要擺上 一對 音質出色的音箱,常常讓人陷入糾結:大體積的音箱音質雖好卻佔地太多,迷你音箱又總像“戴著鐐銬跳舞”——要麼低音悶得像隔了層棉被,要麼人聲和樂器糊成一團。這種「音質與體積不可兼得」的困境,從電腦誕生之初就困擾著音頻愛好者。

深耕音頻領域逾 40 載的創新科技(Creative),早已成為 PC 外設玩家耳熟能詳的行業標杆。從開創聲卡黃金時代的 Sound Blaster 系列,到搭載 xMEMS 固態單元的旗艦級耳機,其產品線始終以技術創新為核心壁壘。而在桌面音響領域,2024年 推出的Pebble 系列更將「小型 HiFi」推向了新高度,憑藉體積控制與聲學性能的平衡,重新定義了小型化音響設備的可能性。

近期,創新科技也推出了 Pebble 系列新品 Pebble Nova。

它以同軸聲學架構為核心突破,通過 3 英寸中低頻單元與 1 英寸高音單元進行物理同軸佈局,實現三頻自然過渡。

造型方面延續系列標誌性的 45°仰角結構 ,配合可調節支架優化聲波傳播路徑,營造出類似監聽音箱的精準結像。

輔以 1680 萬色 RGB 光域系統打造的動態光譜藝術,實現了智能設備從功能本位向體驗本位的時代轉向。

星際美學的視覺革命

▼Creative Pebble Nova 的造型依然延續上代風格,不過細節上融合了星際美學與實用主義。其主體採用類星體圓潤輪廓,啞光黑的表面處理如同宇宙深空般低調內斂。底部環繞著一圈 RGB 燈帶,支持 1680 萬色自定義調節,光線從箱體與底座間的懸浮式夾層均勻漫射,既不過分張揚又暗藏科技鋒芒。

▼音響正面採用啞光基底與亮面黑雙材質拼接,外圈密佈的圓形凸點矩陣,形成類似盲文密碼的觸感層。內部的金色編織盆喇叭與外側的寶石狀切割孔洞相互呼應,很有種神秘主義與科幻結合的味道

▼Creative Pebble Nova 延續簡約設計語言,Creative Pebble Nova 的所有控制按鈕都位於右側揚聲器的頂部,並且是觸摸傳感器。

電源鍵旁嵌有微型 LED 指示燈:綠色對應 AUX 輸入,藍色為藍牙連接,紫色標識 USB 模式,黃色則代表待機狀態。

話說,這種隱藏式交互方案雖維持了整體美感,但觸控區缺乏物理定位反饋,每次操作都需要目視確認略顯麻煩,不知道後期習慣了位置會不會好點,要是能增加個遙控器就好多了。

▼45° 抬升的聲學單元是整套設計的點睛之筆。不同於普通音箱平直的聲波投射路徑,這個經過精密計算的角度使高音單元與用戶耳道形成完美的黃金三角。

當筆者將音箱置於 27 英寸顯示器兩側時,發現聲波軸線恰好交匯於人體工學椅的頭部支撐區域(不使用顯示器支架的情況下),這種以用戶為中心的設計哲學在工業設計中實屬罕見。

▼線材連接位於音響背部和側方,背面包括 USB 輸出、USB 電源和 3.5mm 音頻口,側方的接口包括耳機輸出和麥克風輸入,並提供了防塵硅膠蓋,當接口不使用時,音響整體呈現出令人愉悅的無縫美感。

▼Pebble Nova音響的包裝重達 4 公斤以上,其中大部分重量源自其紮實的金屬底座。

該底座還配備了 一 個可選的金屬桿配件,可用於將揚聲器適當抬高,以達到更理想的聆聽效果。

鑑於音響的最大輸出功率能夠達到 100W 峰值,為了確保穩定、高效地供電,它採用了獨立供電的設計方案。包裝內配備了 65W USB-C PD 充電器,同時還提供了兩組 USB-C 連接線以及 一 組 3.5mm 音頻連接線,能夠滿足用戶多樣化的連接需求。

同軸聲學的技術解構

▼Pebble Nova 採用 3 英寸中低頻單元與 1 英寸絲膜高音單元組成罕見的同軸佈局,這種通常僅見於萬元級監聽音箱的技術,通過物理同軸實現了聲源點的絕對統 一。在試聽《Hotel California》現場版時,掌聲定位的精確度令人驚歎。每個聲源的方位、距離差異纖毫畢現,完全擺脫了傳統 2.0 音箱的"聲場粘連"現象。

▼Pebble Nova 音箱採用了創新的被動輻射器設計,這是強化低音效果的核心。在音箱後部,有兩個圓形振膜,當播放像《Two Steps From Hell - Victory》這樣的音樂時,它們展現出驚人的空氣推動力,帶來震撼的低音體驗。此外,Pebble Nova 提供了 50W RMS 和高達 100W 的峰值功率,這使其成為 Creative 有史以來製造的最強大的 2.0 揚聲器。

▼不過根據個人使用體驗,作為近場監聽的優秀典範,Pebble Nova音箱其實完全沒有必要開到最大功率。雖然在這種情況下,它的低頻量感確實很到位,但也可能帶來輕微的箱體共振。

尤其需要注意的是,如果將音箱直接放置在木質桌面上,這種共振可能會更加明顯。這或許也是官方單獨配置了支架的原因之 一,以減少不必要的振動和干擾,確保最佳的音質表現。

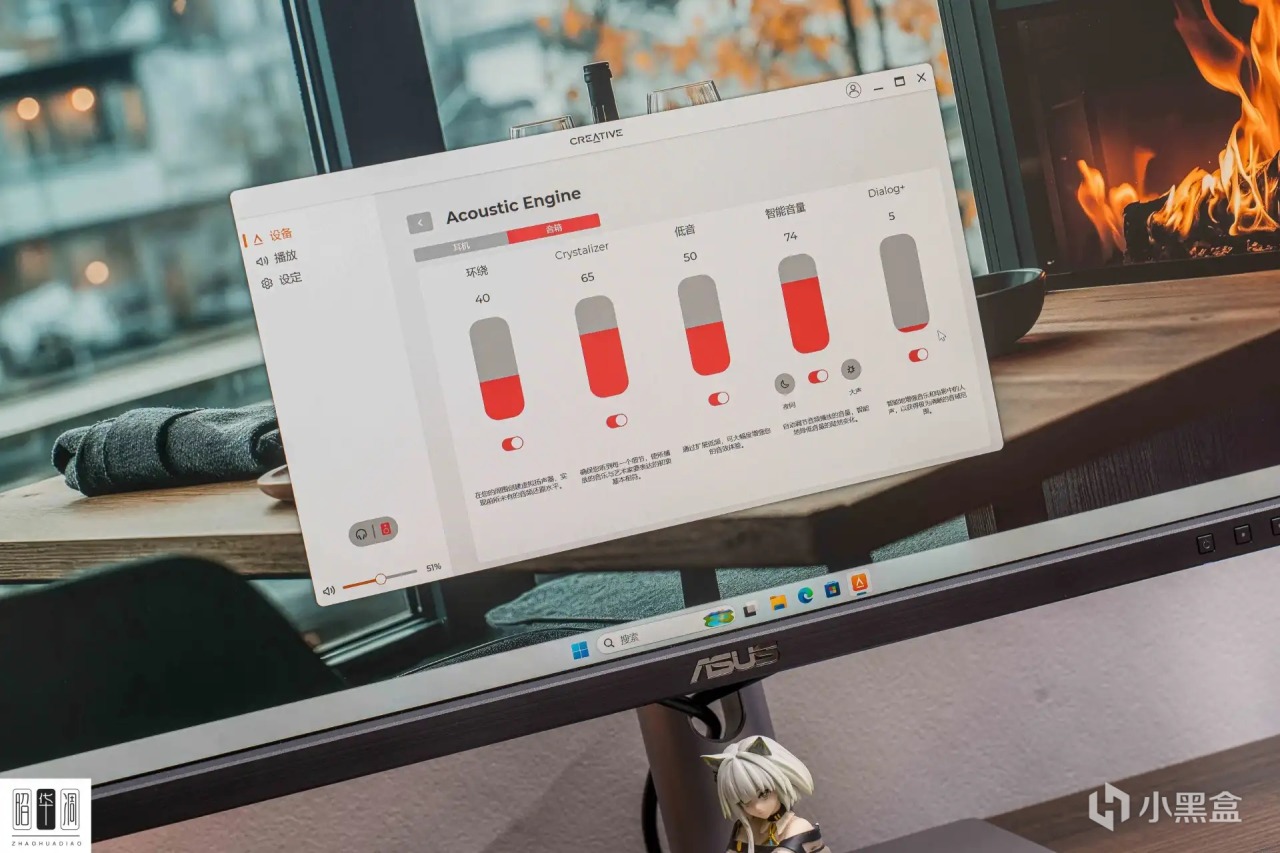

▼把Pebble Nova 音箱連接到電腦,並啟動 Creative 應用程序後,能夠使用一系列豐富的音頻功能。這些功能包括:聲學引擎,它能優化聲音輸出;環繞聲設置,可營造沉浸式的聽覺體驗;Crystal Voice+ 技術,主要用來提升語音的清晰度;還有自定義 EQ 設置,您可以根據個人喜好調整音頻平衡,以及個性化的 RGB 燈光效果設置。

越級挑戰:小身軀的大格局

▼Creative Sound Blaster X5 外置聲卡是官方推薦與 Pebble Nova 搭配使用音響組合。這款聲卡搭載雙 CS43198 解碼芯片和定製的 XAMP 分立耳機雙放大器,支持最高 32bit/384kHz PCM 解碼,具備高達 130db 的動態範圍和 DoP128、DSD256 原生硬解能力。其採用適配整形技術的過採樣多位調製器,實現真正的“原音重現”,官方數據最大總諧波失真率僅為 0.00018%。

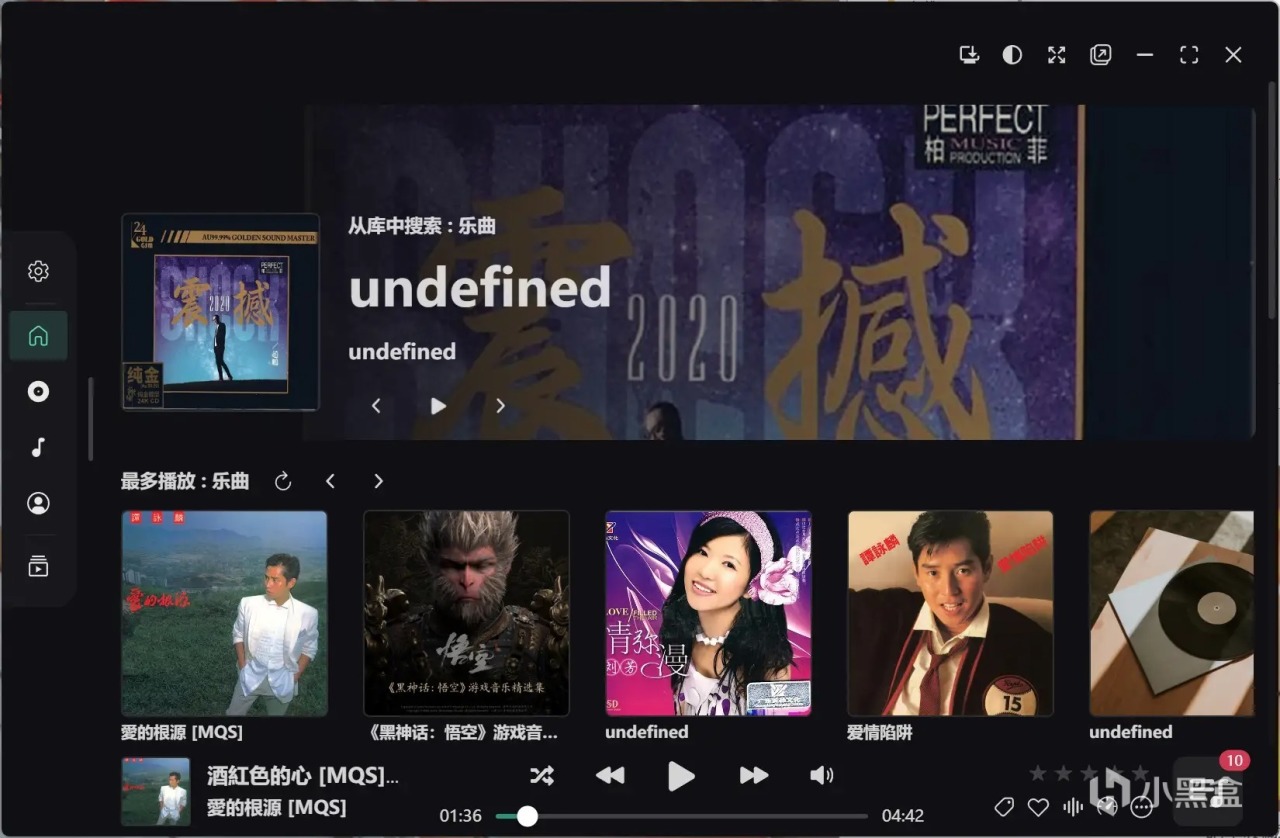

▼昭華收藏了幾百T 的無損音頻,全部放在綠聯 DXP4800 NAS 上,方便多種終端隨時調用。順便推薦下最近使用的 NSMusicS(九歌音樂),這款軟件界面極為簡潔美觀,功能也夠強大,尤其適合管理本地音樂文件,創建歌單,整理你的音樂收藏。

▼Hans Zimmer《Time》:Pebble Nova 對這首史詩配樂的處理展現了超出體積的潛力。低頻部分並非追求誇張的物理衝擊,而是以綿密的彈性見長。

定音鼓的每次敲擊都像有人在用指腹按壓記憶海綿,能清晰感受到箱體傳遞的共振,但不會震得桌面上水杯晃動。

當管絃樂進入暴風驟雨般的齊奏時,低頻的層次感處理得相當聰明,大提琴組的嗡鳴與合成器的超低頻振動形成了錯落有致的堆疊,雖不像專業監聽設備能清晰解剖每一層紋理,但整體呈現的聲場密度足夠讓人沉浸。

▼值得注意的細節是,在音量調至70%以上時,低頻的衰減速度會略微加快,就像拉緊的繩索被適時鬆開,這種控制反而讓長時間聆聽更舒適。不過面對 30Hz 以下的極低頻電子音效時,會感覺像隔牆聽樓下的低音炮,知道能量存在卻無法觸及實體,彷彿水波在玻璃外盪漾,只能望而卻步。

▼Pebble Nova 在人聲表現上給人帶來驚喜。在演繹 Norah Jones 的《Don't Know Why》時,它將煙嗓中的砂紙質感與絲綢般的順滑感平衡得恰到好處。唇齒音和氣息聲保留了豐富細節,卻不會顯得尖銳刺耳。

鋼琴伴奏的中頻部分呈現出溫暖的包裹感,高音鍵的金屬光澤被適度柔化,雖少了些晶瑩剔透,卻更加耐聽。貝斯線的走向清晰可辨,每根琴絃的振動如同用橡膠錘敲打松木桌面,低頻的彈性與中頻的綿密形成有趣的質感對比。

在中小音量下,人聲與樂器的分離度甚至優於一些更大體積的 2.0 音箱,但當音量超過 80% 時,中低頻會出現輕微粘連。

▼萬能青年旅店的《殺死那個石家莊人》是測試音箱動態表現的絕佳選擇。歌曲開篇,吉他分解和絃彷彿砂紙輕撫鋼弦,中高頻的顆粒感被細膩雕琢,賦予旋律深刻的故事感。箱體共鳴帶來的輕微混響,宛如在空酒瓶中奏樂,別具一番韻味。

當主唱嘶吼出“如此生活三十年”,中頻密度瞬間爆發,如同被壓縮的棉絮猛然點燃,能量感十足卻又控制得當。不過,當音量調高時,聲音略顯混亂,細節丟失較為明顯。

▼遊戲音頻一直是 Creative 的強項。Pebble Nova 通過增強中頻(300Hz-3kHz)和柔化高頻(5kHz+)的處理,在競技遊戲的戰術需求和 3A 大作的沉浸感之間找到了很好的平衡。這種處理方式類似於給聲音加上動態模糊特效,雖然可能會讓一些聲音細節變得不那麼清晰,但能提供更長時間的舒適遊戲體驗。

不過,像《CS2》《Apex》這種需要極高音頻細節的遊戲,硬核玩家可能還是需要調整 EQ 來補償。個人更建議用它遊玩《死亡擱淺》這種音樂極其出色的遊戲,Pebble Nova 的這種“溫暖戰術化”聲音策略,讓遊戲音頻更悅耳耐聽。

總結:星辰大海的起點

經過兩週的深入體驗,Pebble Nova 展現出令人驚歎的成熟度。它不僅是 Creative 對桌面音頻體驗的全新詮釋,更是消費電子領域中少有的“完整之作”。那些看似難以調和的特質——小巧的體積與強大的能量、嚴謹的聲學設計與感性的光影效果、親民的消費級價格與專業的擴展性能——在這款產品中達到了完美的平衡。

推薦將 Pebble Nova 與 Sound Blaster X5 搭配,組成一套萬元以內的桌面 Hi-End 系統,或者單獨與 Mac mini 搭配,效果也非常出色。對於追求“桌面美學完整性”的用戶來說,Pebble Nova 是 2025 年不容錯過的選擇。當夜幕降臨,RGB 燈光在桌面上投射出星環般的光暈,Pebble Nova 正在訴說一個真理:科技產品的終極形態,本就是藝術與工程的完美融合。