破題

當“奉獻”這一主題公佈的時候,我們的心情其實挺複雜的。

一方面來說,原本忽悠我們美術和我們程序的遊戲可能是做不成了。忽悠我們程序的是準備做點解謎或者動作類的。忽悠我們美術的那就太癲了,準備做個上廁所模擬器,安排各種喝得摺疊了的酒客好好撒尿上廁所,別滋旁邊人一身。

當然因為我們程序不太喜歡屎尿屁話題所以這個點子可能得擱置一陣兒了。

另一方面來說,這個主題很難。

這個難並不體現在它太抽象或者難以表達上,和“有限與無限(2024CGJ 的主題)”這種不同。他的難度體現在兩個方面:

- 奉獻這個主題太過大眾化,大家太過熟悉,反而很難做出比較有差異化的東西。

- 現在大家對“奉獻”這一主題的情感多為負面的,想要引起正向的共鳴是非常難的。

那麼回過頭來看“奉獻”這一主題,它代表了什麼呢?

一般來說,它代表著一種帶有一定恭敬或者說正式態度的傳遞和給予,“往往是不求回報的”。

它經常會與“犧牲”發生混淆。

犧牲同樣是一種傳遞和給予,捨棄了某一方的利益並給予了一個大他者。可能是公義,可能是集體。

兩者之間的不同比較微妙。犧牲的給予往往更被動,或者說更加無可奈何。而且基本上是由弱勢一方向強勢一方進行的傳遞,階級差異非常強。奉獻的給予相對更主動一些,多為自發的,而且給予的對象並不強調一定是弱者向強者,從強者到弱者的奉獻也是有的,它的指向性往往更加模糊或者扁平。

那麼問題來了,現在的大家為什麼不太喜歡“奉獻”這一主題了呢?

是因為所謂的主旋律和宏大敘事大行其道嗎?是因為大家現在變得更加自私了嗎?是這種給予已經脫離了時代了嗎?

我認為都不是。

問題的核心在於,“奉獻”這一行為現在更多地被用於強者向弱者索取、要求。也被過多地賦予了苦難和悲情的意味。

“奉獻”從自發變成被動,從弱者到強者。這就不再是奉獻,而是犧牲。

人們並不反對單純的給予,也不反對自願的付出。人們真正反對的是徒勞無功,是被壓迫。

或者說,這是一種赤裸裸的剝削,從物質到精神的雙重剝削。

那麼現在思路就很清晰了。

我們需要表達和強調的不再是“什麼是奉獻”,“如何奉獻”。而是“什麼不是奉獻”,“你為什麼討厭這種‘奉獻’”。

我們需要強化的共鳴不再是單純的對愛和美好的感動,而是對自我意識的再度認知和解放。

我們需要從反向引導玩家思考自身的處境,強調現在的“奉獻精神”發生的異化。而不是循循善誘地去教化玩家去學會奉獻,或者被自我感動。

也就是說,我們的著力點更多地應該放在:

- 異化的環境塑造;

- 異化的價值觀塑造;

- 異化後的“奉獻精神”對人的影響以及其具體表現;

至此,破題完成。

構建

清楚了要幹什麼之後,玩法的產生就是順理成章的事兒了……嗎?

還沒有。

我們需要一個更清晰的題眼進行切入。然而靈感的降臨就是這麼湊巧。

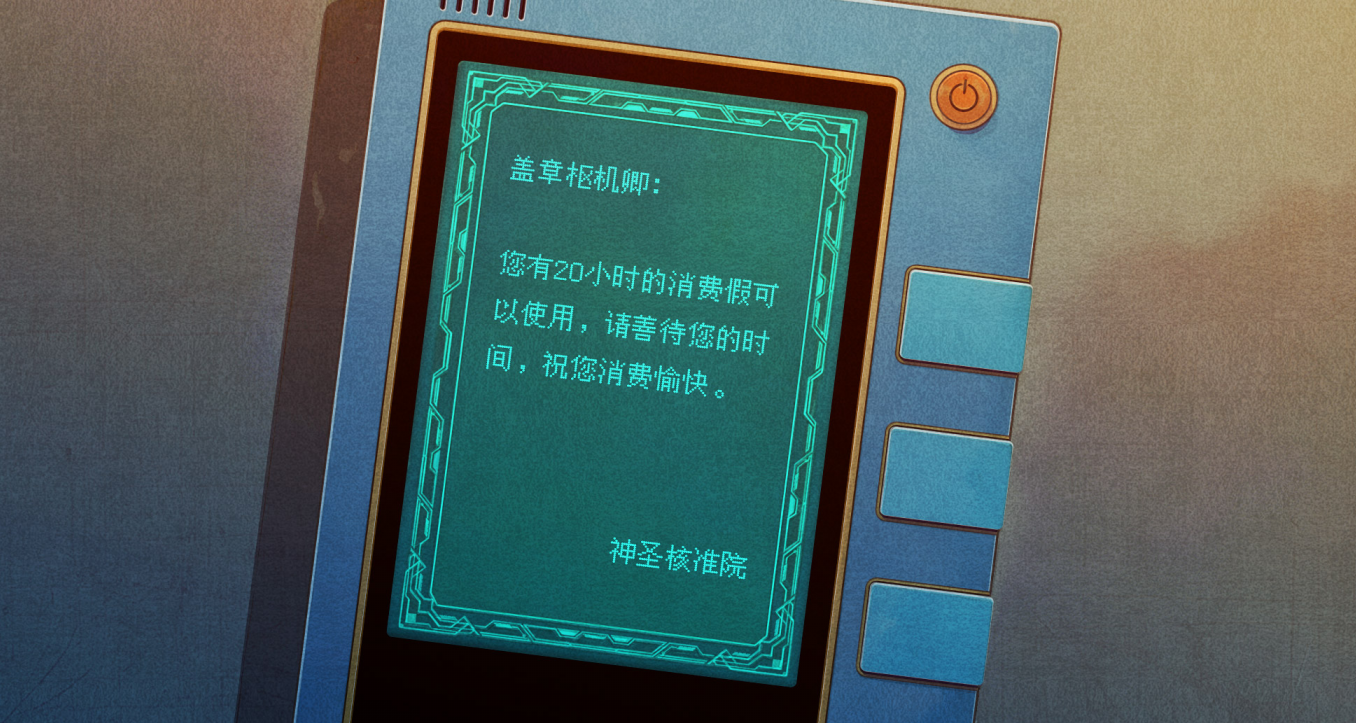

因為我們聊了半天奉獻的事兒,騰訊不知道檢測到了什麼神奇的關鍵詞,給我們群彈了提醒:

此時的我們腦子瞬間高速運轉,酸爽的感覺就像吃了一板麻仁潤腸丸並灌了二兩香油一樣一通到底。

“消費主義”、“社會達爾文主義”、“高度資本化”、“貸款陷阱”、“kpi”、“偶像經濟”……

一系列的關鍵詞井然有序地被串聯在了一起,最終形成了一句奠定我們世界觀基礎的話:

“消費即自由,奉獻即幸福”。

我們需要設計出一個由大公司主導一切的世界。

在這樣的世界裡,你可以消費一切,這似乎也就意味著你擁有了無限的自由。

而大公司承載著幾乎一切社會活動,為公司創造利益就是所有人的奉獻。而這種奉獻是能轉化為經濟利益的,也就是所有人的幸福。

奉獻精神的異化已經完成了,被替換成了一種近乎純粹的經濟刺激。它看起來溫情脈脈有利可圖順理成章,但是實際上更加糟糕,直接地變成了一種奴役的手段。

為了體現這種森然的階級制度和赤裸的剝削,也為了讓玩家更多地被嵌合進這種異化的環境中。我們決定讓玩家成為一個審查官,審查公司中發生的每一筆經費申請。他需要對自己的工作負責,更要對公司的資產負責。他可以施以仁慈,但kpi的要求是他頭上的金箍。他看起來擁有一切的自由,但是實際上他並沒有太多的選擇。他可以與人溝通,但是很難建立更深的聯繫。他必須是孤獨的,他的工作也應該是枯燥的。

在這樣的塑造下,玩家既是剝削人的工具,也是被剝削的人。他既被要求奉獻,也在要求別人奉獻。這符合大多數玩家的生活現狀和“常識”,邏輯自洽且流暢。

於是我們的玩法便定下來了。

這應該是一個類《Paper Please》的遊戲,但其中也要摻雜大量的劇情對話,用於在短時間短流程內展現世界觀和人物的異化。

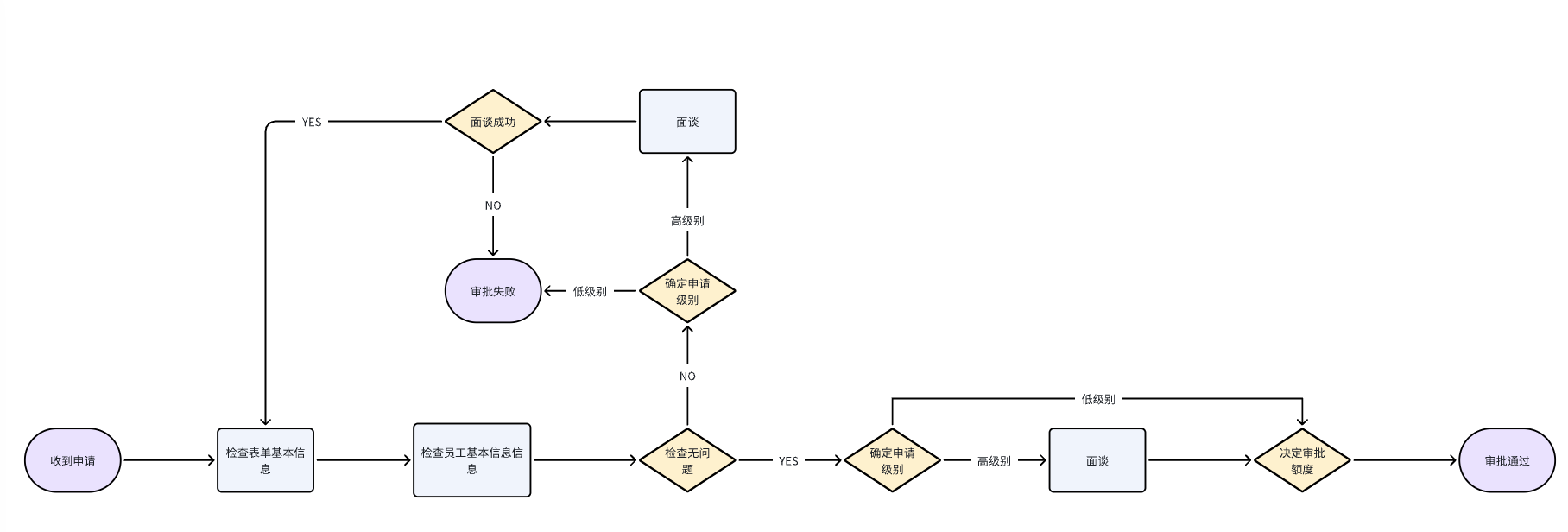

玩家需要審核員工遞交上來的表單並判斷這些申請是否合理,且應該判斷有哪些不合理。如果不判斷的話,玩家就應該被判定為消極怠工。

進一步地,遞交申請的員工應該被分成三六九等,階級分明。表單也要分成兩類,一類高級的,一類低級的。只有高級的員工可以和玩家進行交流,並闡述自己如此申請的具體理由。低級的員工並沒有越級上報的權利,更不可能與玩家產生聯繫。

在這個檢查和交流的流程結束後,玩家對這些表單的決定權應該是自由的,可以選擇通過或者不通過,給多少錢也應自由。最後的反饋要更多集中在公司對主角工作表現的評價上。這個評價我們給他起了個名字,叫“奉獻值”。玩家審批出去的錢多了就應該扣奉獻值,審批出去的錢少了才能加奉獻值。玩家得到的奉獻值越多,他最終能夠得到的金錢獎勵也就應該越多。

為了構建玩家和員工、公司之間的矛盾,玩家還應該背上一些債務,需要有大量的日常支出。這樣玩家就必須平衡自己給出去的錢和能得到的錢(當然這一點我們因為時間原因沒做完)。

至此,玩法的基本流程已經成型了。

填充

在確定好玩法之後,我們就該填充一些細節來讓整體的表達更加完整了。

最首先要考慮的當然是視覺要素的呈現,但在這裡我就不討論了,全權交給我們的主美柏柏來進行闡述。

作為策劃和文案我主要考慮的是劇情和系統方面的呈現。玩法系統上的設計剛剛已經說過了,這裡就說說劇情吧。

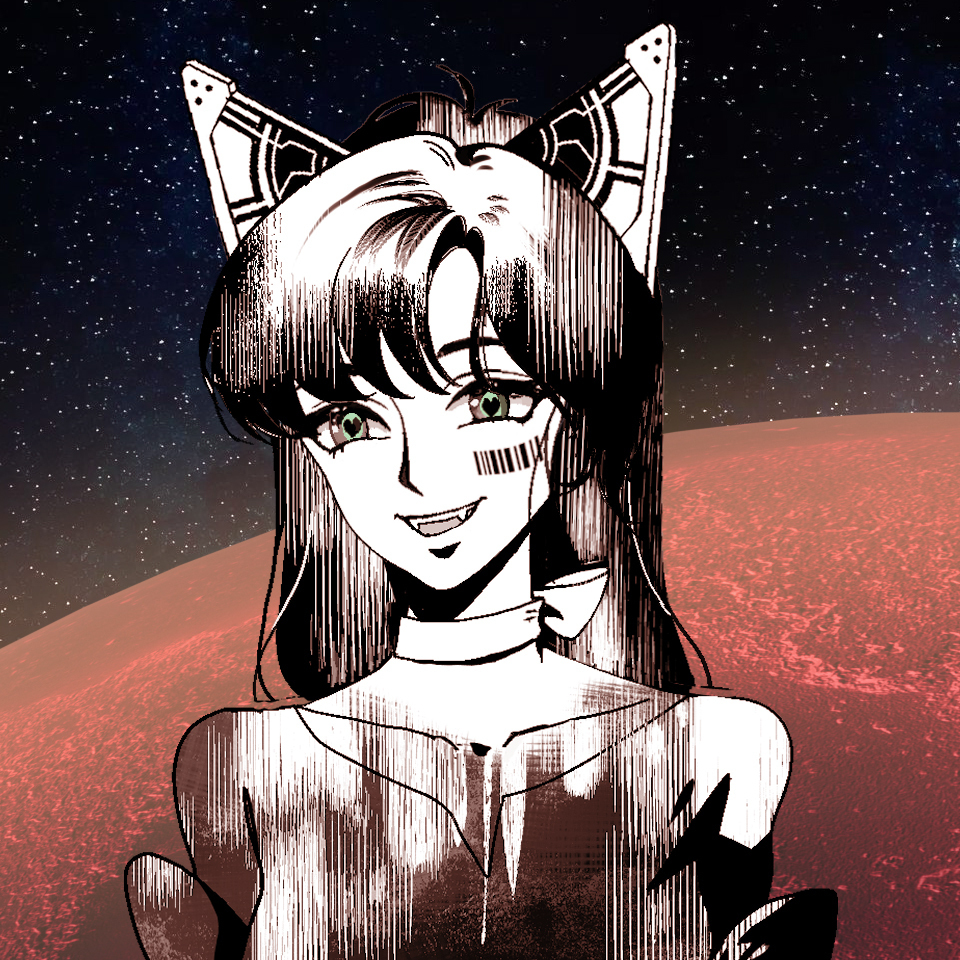

劇情上我設計了三條線路,麗君線,機器人線和貓娘線。其中因為時間不太夠了,砍了一部分劇情,貓娘線的特殊性沒有能夠展現出來。這裡就著重說說麗君線和機器人線。

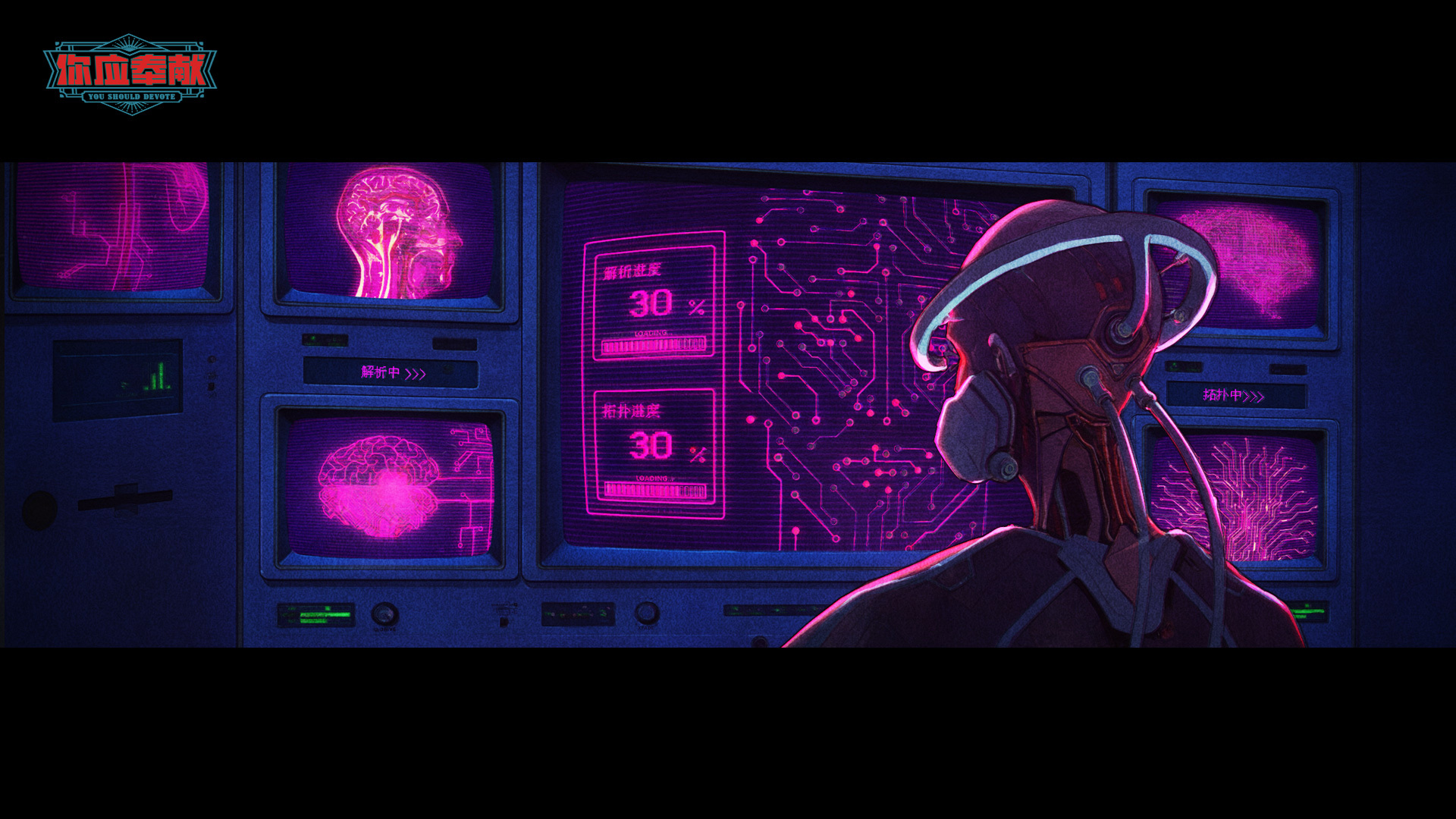

在我的想法中,作為偶像的麗君和作為礦工的機器人有著相互映照的關係。

麗君本身是以基因、仿生機械等科技手段製造出來的一大批覆制人。她們都是“麗君”這一偶像符號的載體,一個壞了、出問題了就銷燬然後換下一個。對於她們每一個個體來說,她們只知道自己是“麗君”,但這個自我是被灌輸的、塑造的。他們實際上並不知道自己真正是誰。

而小機器人呢,他是個因為“錯誤”而被囚禁在機械身軀裡的幼童靈魂。他雖然知道自己是誰,但是不允許被表達自己,也不允許被他人認知。他被認知到的身份僅僅是自己的社會身份,是那個機器人外殼。

麗君表面上有自己的奉獻觀念,但是實際上她的奉獻觀念已經扭曲了。

小機器人並不認可奉獻,但是他卻救了一個小生命,為小生命奉獻了愛。哪怕這和他的社會身份是相悖的,是不被允許的。

在這樣的映照之下,關於奉獻的討論趨近於完整,但是還不夠。因為這裡缺乏了重要的局外視角來審視這一切——被砍掉了的貓孃的視角。

她雖然是個樂子人,但是因為她不直接參與公司的消費循環,所以幾乎沒有被這種價值觀念影響。因此她相對更能明白奉獻的真意。在完整的劇情中,她會以她的視角對主角的行為進行批判和諷刺。

但是,因為她並非人類所以這種觀念和正常的觀念也仍然是有偏差的。比如說,她的奉獻就是讓對方的信息結構更加複雜,信息密度更高——說人話就是給對方整個好活兒。

收束

這類故事的收束是個比較大的難題,尤其是在這種比賽體量裡的作品中,收束在什麼地方,以什麼形式收束都是需要考慮的。

為了能夠展現足夠的態度和戲劇張力,我們設計了三個結局:普通結局,壞結局和破產結局。

為什麼沒有好結局?因為時間緊做不完了……

普通結局的呈現我們是最先敲定的。我們想讓玩家簡簡單單地放個消費假——放假的目的不是為了別的,僅僅為了消費。而鏡頭的呈現也定格在了玩家的孤獨感上,也體現著一種徒勞無功。

當然也是為了後續做的時候比較好填補內容啦……

壞結局是這次的重頭戲。

它不能是單純的“臥槽這個老畢登怎麼這麼壞啊”的那種,也不能只是簡單地折磨主角讓主角付出代價。

因此我們的設計是,讓主角死在一種系統性的“惡”之中,但他並不完全清楚自己是因為什麼死的。他無從接受也無從反抗,因為一切都是確定好了的,給予他的只是系統的通知。

這個壞結局只有在玩家奉獻值達到250以上的時候才會觸發。這意味著玩家已經處理了很多的申請但是幾乎沒有給人批錢,幾乎完全利己從不利人。

那麼在結局裡就應該體現出來這種“貪婪”的後果——有員工舉報了,但是公司不在乎。因為這實際上維護了公司的利益。

那主角是因為什麼死的呢?因為公司的秘密,因為公司的缺陷和錯誤必須有人來承擔,這個人剛好就是主角。

但在這個問題上主角並不知情,甚至沒做錯什麼事情。主角惘然無助,但只能被公司吃幹抹淨,這就是我們要呈現的效果。

破產結局是最後敲定的,甚至是在最後一天的時候做出來的。最開始的時候只有一個黑屏,然後變成了屏幕中映著“你應奉獻”。

這個結局的音效也改了幾遍。最開始的時候甚至考慮過要不要用青樓環境音來增加戲劇性和嘲諷意味,後來改成了罐頭笑聲。別的不談,諷刺的意味應該是拉滿了的。

這個結局的觸發邏輯是這樣的:當你批出去的錢過多的時候,甚至已經超出了公司的審批額度的時候,就會開始扣你的個人金額。當你的個人金額也不足的時候,就會開始扣你的奉獻值。當你的奉獻值也不夠了的時候,你就會自然而然的破產了。

但是因為很多東西都砍掉了,這個結局的效果就沒有那麼好了,整體的邏輯性也就顯得不太充足。

尾聲

應該承認的是,這個遊戲如果完全按照這個邏輯框架去走,那麼哪怕是完整版也不會是特別“好玩”的。它可能不會帶來很多的快樂,更多的可能是道德拷問和心理折磨。畢竟誰喜歡上班呢對吧。

但是這就是我們想要做的自我表達,想要提供給玩家的一種感受。

在我們看來,有的時候提供有價值有深度的思考比提供短暫的愉悅或者感動更加重要,也更應該是獨立遊戲創作者該做的事情。

尤其是在這種非常值得探討的話題上,如果不去做討論的話真的會非常遺憾。

我們是創作者,選擇這條路不應該只是為了掙錢的,而是為了發出自己的聲音,做出自我的表達。這種表達有些呈現在交互的邏輯中,有些呈現在玩法循環中,有些體現在劇情畫面中。這些表達都很寶貴,又或者可以說,這才是獨立遊戲的魅力所在。

遊戲應該好玩,但也不應該僅僅只有好玩。獨立遊戲更是如此。

你是一名光榮的消費者,為公司消費一切即是你的奉獻。 自然的所有歸於公司,所有的幸福歸於員工。 消費是所有生命的天賦權利,任何對這一權利的阻礙行為都是犯罪。 萬物皆有價格,公司的一切資產都不應被浪費。 消費即自由,奉獻即幸福。 不知奉獻者必被唾棄,不知奮進者必被淘汰。 慳吝即奴役,縱慾即平等。