劉夢霏 譯

閆毅航 整理

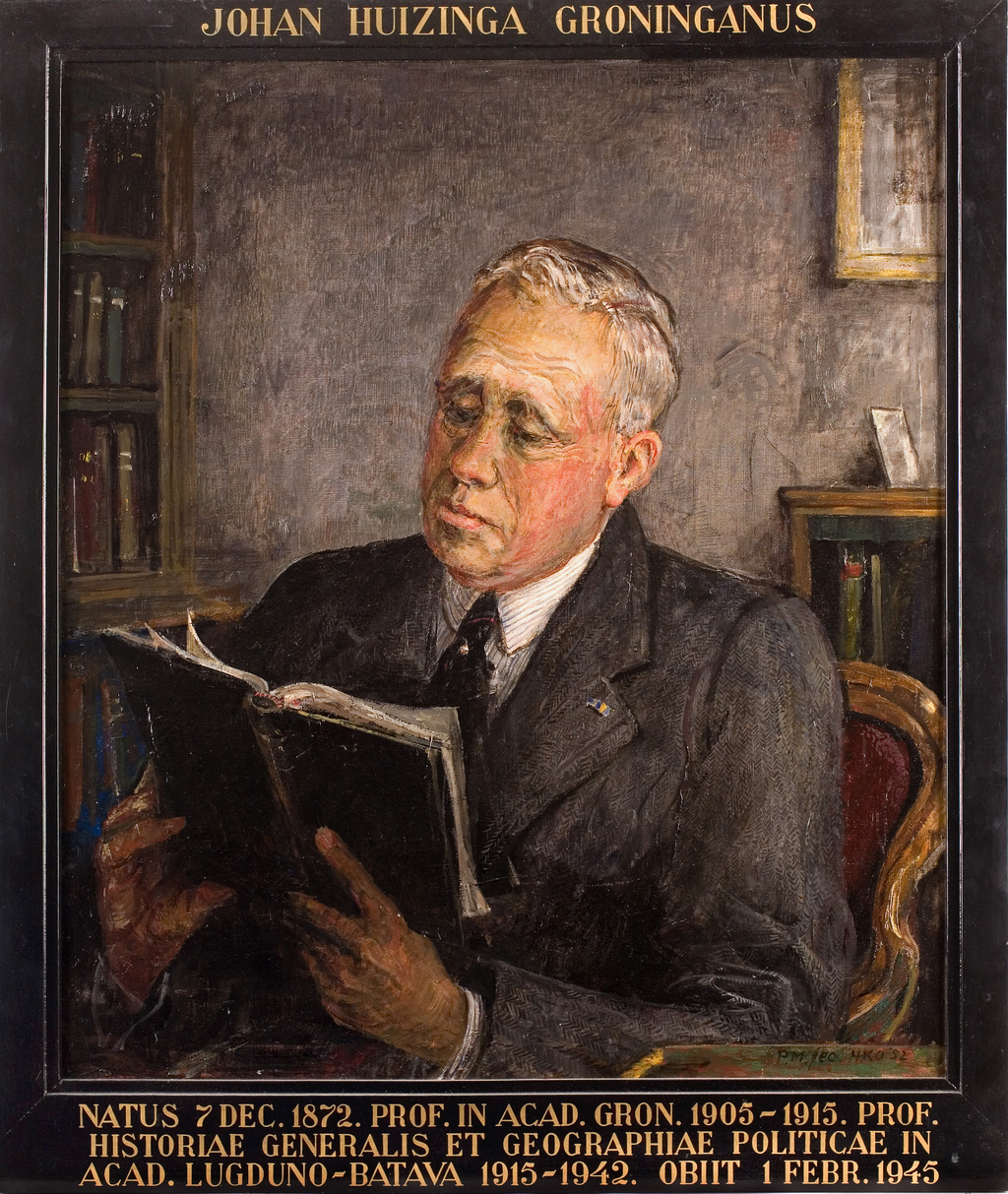

遊戲自然是一種文化,但在更大的文化與社會範疇下,遊戲的位置與作用又如何呢?若我們相信赫伊津哈對於“人類社會在遊戲中發展而來,我們每個人都是遊戲的人(Homo Ludens)”的論斷,又如何理解數字遊戲在當代社會引發的焦慮情緒及社會問題,以及遊戲正向價值尚需弘揚的狀況呢?

為對這些問題做出探索,遊戲的人檔案館作為公益機構,發起面向產業與大眾的系列講座,希望能通過討論遊戲與社會相關的種種智識問題,為遊戲知識分子提供交流空間,及增進社會的遊戲素養。第一講將於中國歷史最悠久且仍具活力的遊戲開發者——西山居開始,我們邀請了建立遊戲研究領域的院士阿爾薩斯教授,為大家介紹遊戲相關研究遇到的狀況與挑戰,遊戲本體論研究可以為產業與社會帶來何種貢獻,以及對遊戲在文化、社會、教育與藝術中的角色與位置做出討論。

主講人:Professor Espen Aarseth艾斯本·阿爾薩斯教授

阿爾薩斯教授是丹麥皇家人文與科學院外籍院士,也是北京師範大學的教授。是遊戲研究領域的奠基人,開創了領域內的期刊Game Studies與數個遊戲研究的協會,包括目前最大的遊戲研究國際組織DiGRA( 電子遊戲研究協會Digital Game Research Association)和在業界與學界都很活躍的FDA(電子遊戲基礎大會) 。2003年,他在哥本哈根信息技術大學建立了世界上第一個大學裡的遊戲研究中心。阿爾薩斯教授在新媒介研究、電子文藝兩領域亦具有奠基性地位。在新媒介研究領域,他被譽為“領銜的反超文本理論家”,他的研究催生了整個遊戲研究的領域。他的谷歌學術頁面有超過八千次引用,是北歐最具影響力的人文學者之一。2019年,阿爾薩斯教授被引進到北師大,開展教學與科研工作。同年,他受聘丹麥皇家科學院院士,是遊戲研究領域唯一的院士。

以下部分為講座全文。

一、何為遊戲

首先我需要做兩個陳述:第一,我不是遊戲開發者。我這輩子只做過一個遊戲,那是在高中的時候,我會一些編程,用電子計算器做了一個“黑傑克”(也即撲克遊戲“21點”)。但我沒有真正做過遊戲,所以不能在這方面教像在座的諸位一樣的教遊戲開發者什麼。我能做的或許是教明天的遊戲開發者與經濟學家如何思考遊戲。當然,他們可以自己製作遊戲,但我希望我可以教他們中的一些人批判性地思考他們正在做的事情,以至於可以讓他們更具有創造性。其次,我也不知道遊戲是什麼,至少我不知道該如何定義。按理說,定義自己在做什麼對學者來說非常重要,但事實上並非如此。譬如,如果你讓生物學家定義生命,他們對此很感興趣,也在努力,但卻無法給生命下一個好的定義。 研究行星的人也無法定義行星是什麼。因此,一個研究領域不能定義其主要研究對象的情況並不少見,我認為這是一件好事,因為這意味著如果我們不知道這是什麼,那麼我們可以更有創造力,可以擴大其邊界,也許可以創造出人們以前不認為是遊戲的新遊戲。

所以這其實不是個問題。我的研究領域,我稱之為遊戲本體論(game ontology),是一種遊戲哲學。那麼,我們如何理解遊戲?即使我們無法給遊戲以定義,但我們如何理解諸如它的結構等等?關於這一點,讓我再多說幾句吧。所以,即使我們無法定義遊戲,我也會談談遊戲是什麼,還有什麼是遊戲研究。因為這可能是很多不同的東西,我會嘗試給做一個邊界很寬泛的演講,還會涉及遊戲本體論,以及尋求一種通用語言來描述遊戲的組成部分和它們是如何工作的。

例如,我打賭你們都在談論遊戲機制,但什麼是遊戲機制?事實上我甚至不是很確定是否真的有這樣一種事物。這其實是一種非常模糊的概念。一種機制從哪裡停止,另一種機制又從哪裡開始?舉個例子,如果有一個射擊遊戲,那麼所謂的機制是射擊機制還是瞄準機制?這並不一定是一個問題,除非你想對其進行批判和哲學思考,但我的意思是,縱然你作為玩家可以很容易地對術語進行定義,但這一定義並不能涵蓋到所有人。例如說,你的定義對律師、家長或教師是否有用?還有一個一直存在的大問題:遊戲是好的嗎?有用嗎?對社會的貢獻大嗎?又或,遊戲是社會問題嗎?

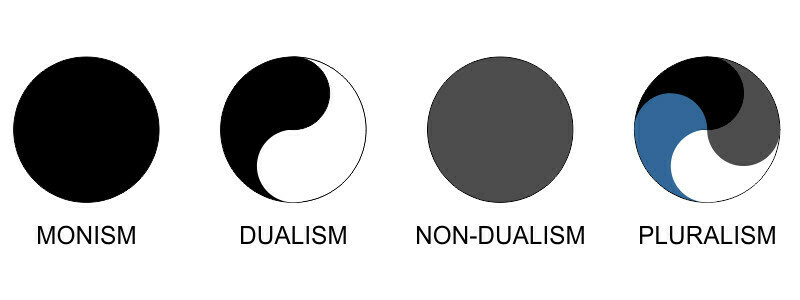

世界上有很人多對於遊戲的觀點是二元論的——要麼好的,要麼壞的。不過,我並不贊同。我認為遊戲並無好壞之分。它們是有趣的——至少它們應當是有趣的。這只是一家之言,或許這個問題還可以展開討論,我並不指望大家都同意我的觀點。作為一名教師,我更希望他們不同意我的觀點,因為如果我們都同意一種觀點,那將一事無成,對嗎?我們需要有不同意見才能進步,才能有所收穫。

二、何為遊戲研究

接下來我想說一些或許我並無太深入瞭解,但形成了一些見解的事情。遊戲如何為中國文化做出貢獻?當然,這或許也是政府所關注的。

我大部分時間在丹麥工作;當然,有時在北京,在北京師範大學;而我在挪威的卑爾根出生。我在丹麥的工作還算清閒,本以為19年起可以經常來中國這邊,但沒想到直到今日才可以來北京工作。正如我所說,我對遊戲本體論感興趣:遊戲的結構是怎樣的?我們怎樣才能從哲學的角度來理解遊戲,同時又能從現實的角度來理解遊戲,還是說遊戲完全是虛幻的?

當我們玩遊戲時,實際上是在做某種虛構的“演習”,還是依舊在參與我們的現實生活?有些人認為遊戲是虛構的,可我不這麼認為。它們雖非實體,但亦非虛幻。可以這樣說,相較於物理世界,它們更與我們的精神世界相關聯。

譬如說,你有一位筆友,你從未與他講過話,只有過書信往來,但你們仍是朋友,與他建立起了真實的聯繫,對麼?所以,關於遊戲是“虛幻而非真實”這一觀點是有問題的,把“物理”與“真實”混淆了,而所謂的“真實”很多時候都是發生在我們的思維之中的。而你現在若望向窗外,幾乎看不到大自然,都是人造物,諸如建築、道路等等——而這本質上和遊戲中的事物並無區別——區別僅在於“物理”與“虛擬”,但這絕非意味著遊戲並非“真實”。你在遊戲中有所“行動”。

那麼在遊戲中又對於玩家而言發生了什麼呢?這與閱讀還不盡相同,譬如說人們讀了《哈利·波特》,然後受到了某種影響——當你玩遊戲時,遊戲中發生的事情也的確發生在了你的身上——這是你的“真實”的一部分。這未必是好事,但是重要的是它說明了所謂“遊戲只是虛構事物的一部分”這一觀點並不真正適用。事實上,無論好壞,這些事物都是“真實”的。其次,從意識形態的角度來看待遊戲也是我很關注的一個視角。那麼,遊戲是否真的有助於讓世界變得更好?它們會讓世界變得更糟嗎?

它們有意義嗎?有某種功能嗎?它們是壞的嗎?它們是邪惡的嗎?這是我正在思考的問題。還有一個更大的問題,在很多國家都很重要,就我的家鄉斯堪的納維亞而言還不是很重要,那就是,在中國,很多人反對遊戲是因為它們可以成癮,對嗎?有一種觀點是:“遊戲是一種毒品”,玩遊戲真的會致病嗎?我不這麼認為。我覺得這方面的研究很糟糕,但時間有限,這裡不做展開。

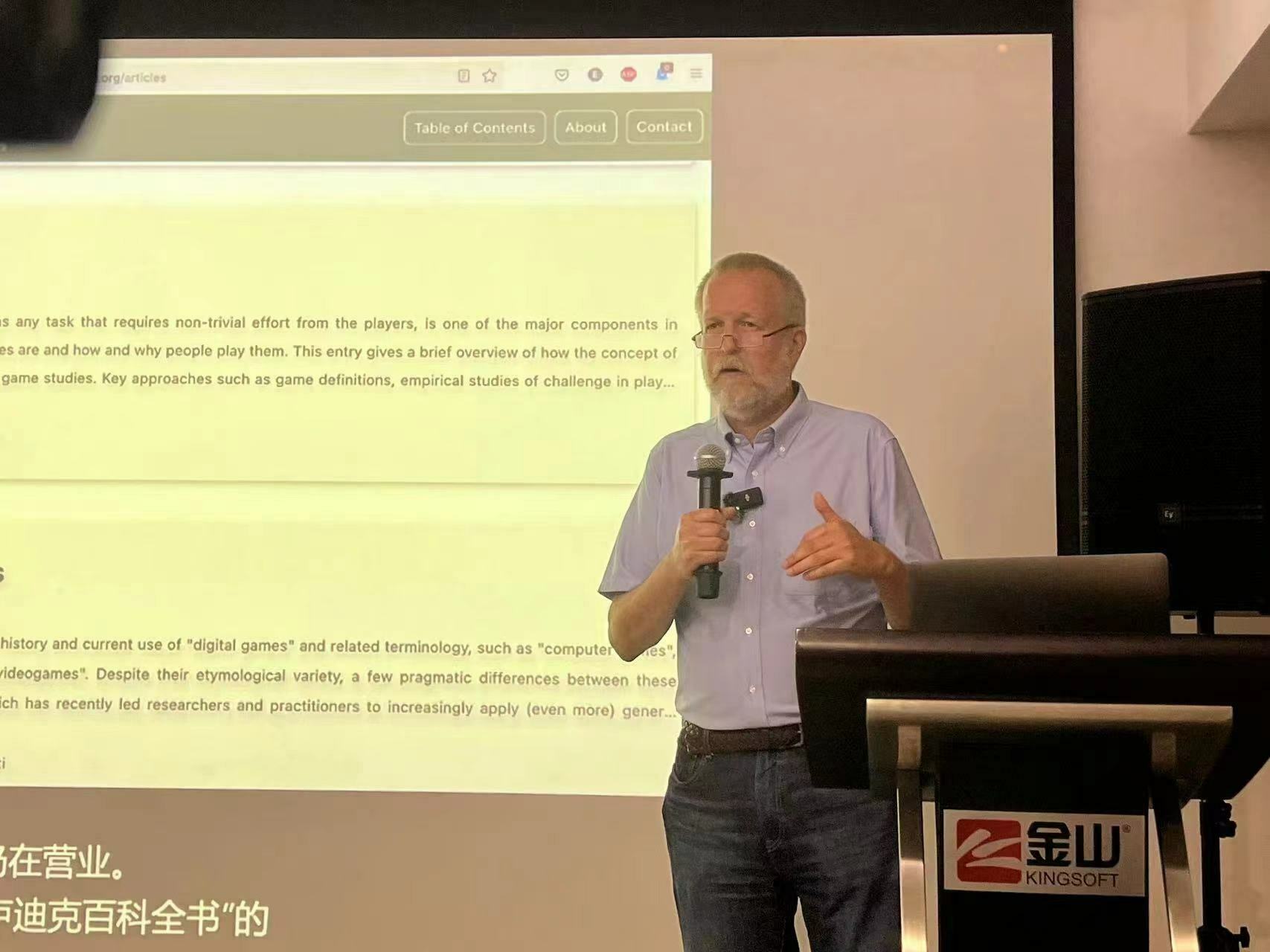

另外,我對遊戲和敘事之間的關係也很感興趣。俄羅斯方塊是遊戲,足球也是遊戲,但對於敘事而言,絕不僅僅是遊戲,這個問題我們將會在後面提及。我是Game Studies遊戲研究期刊的主編,它成立於2001年,是一本免費在線的刊物。去年我們新建了一個欄目叫做The Encyclo-pedia of Ludic Terms,效仿於斯坦福大學哲學系的模式,請了諸多專家來寫文章闡述重要的術語或概念。這些術語與概念都非常重要,所以我們想儘可能地發表這種文章,現在已有三、四十的相關概念,但希望這個數字可以達到數百,不過這需要時間。如果你們對這些遊戲相關的研究感興趣,可以訪問我們的網站——正如我所說,我無法教導遊戲設計者做什麼,但是對於有志於遊戲或遊戲相關領域的學生,在這裡可以發現很多有趣的事情。譬如我們曾培養過一個學生,後來她成為了一名圖書館管理員——專門負責遊戲書籍的——我不知道中國是否有類似的遊戲圖書館。當然,也有很多學生會從事遊戲設計工作。

還有一個很重要的問題是:人們都在玩什麼遊戲?或者更進一步,誰在玩什麼遊戲?因這也是在座的各位真正感興趣的東西,誰在玩你的遊戲,也許你們知道誰在玩你的遊戲?但這也作為研究者和學者的侷限,我不知道。但我想知道,因為這樣我們就能知道 如果有人玩這些遊戲,他們會怎麼樣?因此,我們或許真的應該進行研究,比如找到15年前玩《魔獸世界》的人,看看他們後來怎麼樣了?而遊戲對他們有所裨益麼?

幾年前,在丹麥哥本哈根進行了一項非常有趣的研究,向 1500 名 10 至 18 歲的孩子詢問了他們的遊戲習慣。譬如“你都玩些什麼?”“你都玩些什麼?” “玩多少?”答案非常非常有趣,也許有點出人意料。對於兒童來說,玩遊戲是一個非常普遍的事情,96%的男孩和82%的女孩都玩遊戲,這個數字真的很高。我不認為閱讀書籍的比例也是如此。所以,基本上這不僅是正常現象,而且還定義了至少在我所在的地區的那一代人,他們就是在這樣的環境中長大的。在很大程度上,這就是他們與世界的接口。這就是他們與文化的接口。這就是他們體驗歷史的方式---通過遊戲、通過書籍、也許還通過電視。至少對這一代青少年來說,遊戲是一個非常重要的信息來源,幫助他們瞭解世界。

有趣的是,男孩和女孩玩的遊戲不一樣,這讓我很吃驚。基本上,女孩玩的是單人遊戲、單機遊戲,而男孩玩的是團隊競技遊戲。舉例來說,在這個調查中幾乎百分之百的模擬人生玩家都是女孩,而CS的男玩家則達到了97%,而FIFA的也有著99%的男孩玩家。唯一達到性別平衡的遊戲是《我的世界》,64%的男孩和36%的女孩。但是整體來說,關於遊戲選擇的性別因素差異還是大到令人吃驚。當然,或許一些遊戲由於玩家數量較少導致統計數據的可信度並不高,但至少這已經說明了一定問題。

我可以想到一種解釋,那就是女孩更擅長社交,所以她們不像男孩那樣需要遊戲來社交,而男孩們需要一些共同的活動來融入集體,確立自己的存在地位。但女孩們則不需要,她們或許更偏向於用文學、音樂等方式,而若只想一個人享受一下,為什麼不享受一個人玩遊戲呢?當然,我不是說一定是這樣的,因為我們的研究還不夠多,我們需要更多這樣的研究,這很有趣,即使是錯的,也很有趣。

三、遊戲本體論研究與通用研究語言的構建

同樣的詞語可能有著完全不同的意義。譬如在說“Again”這個詞時,我想到的是某個遊戲,而你可能想到的是完全不同的東西。在八年前,我有一位當老師的學生,她有一位做電話銷售工作的朋友,她會打電話給人們,問他們的生活,他們的消費,他們在做什麼,他們在買什麼等等。其中一個問題是:“你現在玩什麼遊戲?”而對於十多年前的丹麥人來講,當你詢問他們這個問題時,他們的回答則是——彩票。當你把“遊戲”一詞講給他們之後,他們所想到的就是這種遊戲。

所以,當提到遊戲時,所說的遊戲究竟為何物是一個十分關鍵的問題。若將所有稱之為“遊戲”的事物置於一起相比較,它們實質上並不相同,甚至毫不相似。如果我們談論的是電影,比方說我是電影學教授,那麼這裡的每個人都知道電影是什麼。就是在24秒內閃過屏幕的圖像,對吧?所以至少在定義上電影是個很簡單的東西。而我認為遊戲是完全不同的,不同類型的遊戲在設計上有著巨大的空間可以探索。譬如說羅馬鬥獸場,兩千餘年前的“遊戲”,他們斥巨資建設,換算下來是如今最大製作產品的三倍左右。當然,這是一種很殘忍的項目,不過在那其中最著名的鬥士和當今最有名的電競選手知名度也相差無幾了。我們也有一些遊戲像《模擬人生》這樣,和拳擊是完全不同的;又比如說《暴雨》這種視覺小說,和《我的世界》當然也是全然不同的。這些東西的共同點是什麼? 這是個很難回答的問題,有時我甚至感到絕望:我們的遊戲研究到底在做什麼?

關於這實在說來話長,我只想給出一些在遊戲研究領域內不同的分類方式。一種看法是,在進行遊戲研究時,我們至少有三種常見的遊戲研究路徑。一是可以把遊戲看作是一種藝術品,把其看為一種為娛樂,或其他目的而製作的作品;二是我們可以把它看作是一種系統,看作是一種技術;或者我們不看這些,我們聚焦於玩家——我們來瞧瞧究竟發生了什麼在那些玩遊戲的人身上。這是三種截然不同的遊戲研究,因此需要截然不同的方法、手段和研究背景。所以,在這一領域內我們可以看見心理學家和醫生;同時在這裡,通常會有人文主義者、藝術、歷史學家、理解敘事的人,或許還有對意識形態批判感興趣的人。

這三種視角實際上幾乎沒有共同之處,但我們在研究遊戲時都會嘗試將它們囊括在內,就像我最常舉的例子,建築學一樣。有些人對人類在建築中的行為方式感興趣,有些人則對房子該不該倒塌感興趣。還有一些人則關注房屋建築的歷史,以及幾千年來的發展。而從另一個角度來區分的話,研究領域當中的一些人,無論是遊戲研究者還是開發者,他們想做的是改變世界,他們想讓世界變得更好。他們所做的研究是一種行動,他們要提高某些方面。而另一種方法是:我只是對它的工作原理感興趣,我不會去改變它。所以,一種是規範性(normative)的,另一種是描述性(descriptive)的。當我們從這三種視角和這兩種方法來看時,我們就會發現有六種不同類型的遊戲研究,它們彼此大相徑庭。

也許它們可以相互支持,但它們所做的肯定不一樣。我們有一些人在研究遊戲是如何傳達意識形態的,是如何宣揚種族主義的,或者是如何宣揚善意的。現在它正朝著這個方向發展,然後我們就有了想要做出更好遊戲的人,他們想探索遊戲的正向空間以改進遊戲設計。我相信這間屋子裡有很多這樣的人。我們怎樣才能做出更好的遊戲?

還有像我一樣的,興趣更為深入的人。那麼,為何這些事物被稱作遊戲?它們如何組合在一起?其中的構成部分又都是何物?當然還有研究人員在研究遊戲能用來改善人們的生活嗎?你能因遊戲變得更健康嗎?你能玩遊戲後變得更聰明嗎? 你能從遊戲中知道些什麼嗎? 然後我們還有人在研究遊戲對你的影響。你是不是玩遊戲玩得太多了?這些問題諸如此類。我傾向於認為這是一把鑰匙,可以幫助其他所有的人,因為這就是我正在做的。

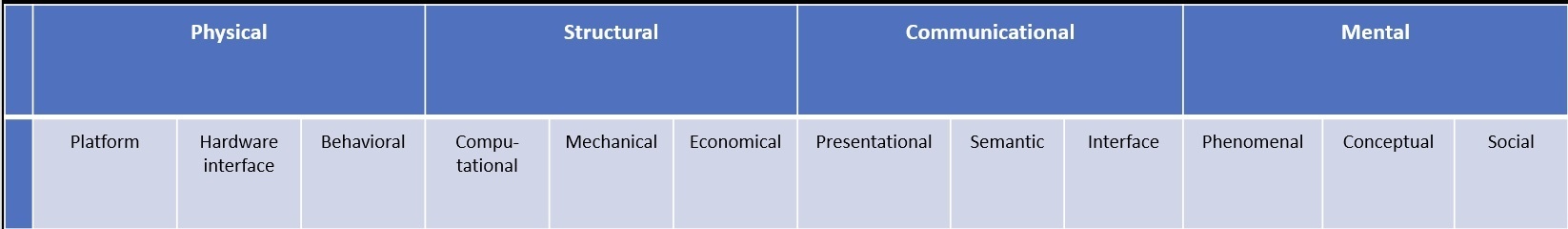

因為遊戲研究領域內的方法各異,這些不同的學科又來自不同的學術領域研究,因此需要共同的語言,以確保當我們試圖跨越學科與人交談時,我們談論的是同樣的事情。比方說,我是人文學科的學者,如果我想與計算機科學領域的人交談,我需要確保我們談論的是同樣的事情。所以,當我們試圖找出什麼是連接不同研究類型的橋樑語言時,我們設計了這樣一個模型。我們將物理方面、結構方面、交流方面和思維方面作為四個不同的領域。例如,物理可以是人類的行為,但也可以是平臺上的硬件。結構則是代碼、機械或遊戲的經濟方面都可以是;交流,即如何呈現、如何視覺化、如何交流、界面如何工作?遊戲產生的意義是什麼?

然後是思維和心理方面,玩遊戲的感覺如何? 作為玩家,我們使用什麼樣的概念?在這個模型中,我們可以進行一些研究,看看當他們談論遊戲時,他們談論的是遊戲的物理方面嗎?他們說的是遊戲的物理方面嗎?是遊戲的機制,還是遊戲的社會性?

當你要和許多不同背景的人一起工作,有時很難溝通。所以,我們希望這是一種方法,也許可以創造一種共同語言,讓溝通變得更容易。我不知道這是不是一個問題。也許不是,但這對我們的學生來說是個難題。比如說,當他們在工作中遇到有建築師背景的人和計算機科學程序員背景的人時,你可以讓這麼多不同背景的人合作開發一款遊戲——讓他們互相明白彼此究竟在說些什麼。

下面將探討一個關於遊戲本體論如何解決現實問題的例子。這個問題是關於“戰利品箱”(loot-boxes)的——那麼loot-boxes是一種賭博麼?在我的項目中,一位心理學家與分析哲學學者完成了一篇文章,實際上這個問題很清楚,但政治家們並不知道如何處理,因為這是一種新生事物。

我們所做的事情是建立了一套分類系統,如果你按照這個分類系統,就可以確定這個特定的“戰利品箱子”是否是賭博,所以我們基本上可以區分安全的“戰利品箱子”和不安全的“戰利品箱子”。也即"只有玩家可以用'現實世界'的貨幣購買隨機獎勵,並且獎勵可以兌換成現實世界貨幣的遊戲,才能被視為賭博形式"。

這裡還有一個例子,我以前的博士生做了一個分析模型,用於研究遊戲中的關係,她認為遊戲中的任何對象都與遊戲中的其他對象有某種關係。這實際上是一個形式方面的研究,她用這種方法繪製了幾款遊戲的圖例。然後,她意外地定義了什麼是“小遊戲”(mini game)。譬如說,在有些遊戲中你可以遊玩一些相對獨立的遊戲,它們幾乎與遊戲的其他部分毫無關聯,而這就是“小遊戲”,如果這部分與遊戲融為一體,那它就不是一個小遊戲,這是她工作的意外結果。

四、“大問題”:遊戲有益抑或有害?

接下來是一些更“大”的問題。對我而言,遊戲是先於人類的,就算是動物,哪怕是螞蟻,也是會進行遊戲的。所以說遊戲更基本的東西,不僅僅是人類獨有的。但總的來說,遊戲有著幾百萬年的悠久傳統。遊戲有時也有所危害,譬如我在聖誕節時絕不和我岳母玩遊戲,尤其是在有酒的情況下,因為這對所有人都不安全。如果你回顧一下中世紀的遊戲,或者古代的遊戲(比如古羅馬鬥獸場),你會發現,直到今天,人們也會因遊戲受到傷害。我認為遊戲應該是學習如何做人的一個更安全的場所。因為你會知道你在遊戲中的所作所為是不對的,而且你學習的方式可能比你參加體育運動要好得多——如果你不犯錯,你就學不到任何東西。

我們現在提及了一些遊戲可能造成的危害,那麼它們是否能在某些方面幫上忙呢?有一個非常有趣的教學遊戲案例,一部學習遊戲, 1971年的《俄勒岡貿易》(The Oregon Trail,1971),幾乎和我的年齡一樣大,它讓美國的孩子們瞭解到,美國歷史上非常重要的一部分,先驅者們從東海岸來到美國的故事。這部遊戲非常成功,它賣出了數百萬份,這是教育遊戲在五十餘年前起了作用的一個較好的案例。

但為何這種遊戲沒有更多的出現呢?為什麼它們沒有接管孩子們的課堂,而依舊是我這樣的老師在講課?為什麼學生依然在完成課後作業,而不是在玩遊戲?或者它的出現僅僅是一個意外?事實上,教育遊戲的歷史是非常曲折的,在八十年代它們被稱之為娛樂,很昂貴並且不起作用,所以名聲很差。後來人們也不怎麼談論嚴肅遊戲了,因為這並不奏效。現在,人們或許更多稱之為“功能遊戲”,但它依舊沒有五十年前的人們所希望的那樣有所成效。我想說的是,如果50年前就已經有了這種方法,為什麼現在還沒有更多的人去嘗試呢?因此,專門用於教學的遊戲本身便是有問題的。

但我認為,遊戲在學校裡是可以有一席之地的,但不是人們想的所謂的嚴肅遊戲那樣。我們一直在學校裡使用文化產品、各類藝術作品,我們使用音樂、文學、詩歌,也許還使用藝術實踐、雕塑等等。而遊戲無疑是當下最重要的文化產物之一,至少是在世界上的某些地方的孩子們的首要活動。那麼,為什麼我們不能像使用其他藝術形式那樣使用遊戲呢?

我們根本無需去追求專門用於教育的學習遊戲或嚴肅遊戲,而是可以使用已有的商業遊戲、娛樂遊戲。很多作品已經存在,並且足夠好了。我曾經問過在課堂上使用商業遊戲作品的老師是如何講課的,他們告訴我們,舉個例子,如果你想教倫理道德,可以使用《行屍走肉》。那麼玩家們就會面臨非常困難的選擇,比如誰能活下來,誰應該活下來,我要去救誰,如果我讓那個人死了,我就去救這個人等等。你面臨的可能是這些非常經典的問題。你做了什麼選擇?這意味著什麼?這背後的倫理原則是什麼?

如果是數學課,可以應用《我的世界》。老師說,好了,同學們,你們是兩個小組,這裡有一座大山,你們必須在山中開出一條隧道,兩隊各從一個方向出發,然後利用座標系在中間會合。所以,這樣學生便可以對座標系有較多理解。

那《要塞英雄》又能做什麼呢?老師們都討厭《要塞英雄》,但它又何嘗不能應用於教學呢?是否可以應用於練習語文或者寫作呢?讓學生寫下他們喜歡的遊戲的經歷,他們一定很樂於做這件事。我還見過用《上古卷軸:天際》教浪漫派藝術的老師,這些都是可以的。

在一個更大的視角上而言,比如在百年前赫伊津哈,或者Roger Caillois在討論遊戲時,他們認為遊戲不應該與我們的世界相聯繫,那是一個完全自由自主的領域,稱之為“魔圈”。當然,這未必全然正確,畢竟我們剛剛也提及到遊戲中發生的事情也會真實地對我們的現實生活產生作用。

但這似乎依舊不能解決遊戲是好是壞的問題,雖然前面提及我認為遊戲並無所謂好或壞,但這是不得不面對的兩種意識形態。

首先我們先看看看那些被認為是好的遊戲,譬如在一些運動遊戲的研究中,基本觀點是,如果你玩遊戲,你的身體會變得更健康,你會變得更有活力,你會變得更強壯等等。但當人們玩這些遊戲時,會發生什麼呢?他們付錢給遊戲公司,遊戲起作用了,但他們卻減少了一天中其他時間的活動。他們只是花時間玩遊戲,而不是做其他事情。所以這好像並沒有改變什麼?我不知道大家是否知道 " theory crafting "(譯者注:這其實是遊戲論壇常用的一個概念,一般會直接使用英語,但有時會用作“數據流”,或用“數據黨”指代這類玩家,指通過遊戲數值進行數學推導得到更優解 來進行遊戲。)這個概念。" theory crafting "的意思是,當你玩遊戲時,你就成了一個研究者,你試圖解決一個問題:我如何才能優化我的遊戲?如何才能創造出最強的 "阿凡達"(avatar,這裡指玩家在遊戲中操控的數字化身)?比如,我怎樣才能把盔甲、武器和技能結合起來,從而成為最強者?然後玩家就會這樣做。他們會使用數學、統計、公式來決定什麼是最好的組合,我怎樣才能用我的大腦打敗這個遊戲。那麼,這是否意味著,當你的孩子在玩一個需要一點腦力活動的遊戲時,他們就成了一個科學研究者?

也許萬分之一到二吧。中國有 7 億遊戲玩家。有多少人會這麼做?很多人或許會從這些theory crafting中受益,但他們本身不會這樣做。但如果我們把好奇心用在其他方面,比如研究蝴蝶,或者我們會製作煙花等等。這並不是只有在玩諸如複雜的RPG等遊戲類型時才能真正學到的東西。縱然不玩遊戲,人也會把同樣的好奇心和技能用在別的事情上。所以說雖然遊戲可以至少給某些玩家帶來益處,但很難講遊戲就因此是好的。

但好的事情如此,壞的事情也一樣,很多人,譬如在美國,他們喜歡把暴力的原因歸結於遊戲,認為玩暴力遊戲會使得人變得更暴力。但實際上這種研究結論是難以令人信服的,如果真的要做對比實驗,要有兩個除卻暴力元素外幾乎一致的遊戲,然後再進行對比,但現在來看,沒有這種適合於對比的遊戲項目。另外,他們喜歡在一些暴力事件的犯罪者身上找原因,如果他們喜歡玩遊戲,尤其是第一人稱射擊遊戲,那麼他們便把原因歸於此,但實際上這些人也有很多其他愛好或習慣,譬如寫作,他們寫小說、寫詩歌、寫各種宣言,按這個邏輯,大屠殺的兇手是否也應該遠離文學?

此外,我還想討論一下關於“遊戲成癮”的問題。事實上這個論題並無太多意義,就算沒有遊戲,人們也會對其他事物成癮——以我自己為例,若無遊戲,我也一定會沉迷於園藝。而且相關研究本身也難以立住跟腳,或許1%、2%的遊戲產品的確是有問題的——但真正有成癮問題的人卻可能有20%,遊戲的確可以是一種自我麻醉的方式——但這不是遊戲的問題,而是需要自我麻醉的人的問題,如果根本問題不解決,那麼解決遊戲又有何意義呢?

而人們為何需要自我麻醉?需要逃離現實生活?自然是因為我們的現實生活有諸多問題,譬如我的祖父在二戰時被德國人關押在監獄裡,因為他幫助英國人在挪威抓間諜,德國人自然很不開心。那麼他在監獄裡做些什麼呢?就是玩遊戲,玩遊戲在這個情境下確實可以逃避現實,劃定一個區隔於現實的領域,然後消磨時間來自我治療——你能說這是遊戲成癮的問題麼?或者這真的是玩家的問題麼?這個問題出在哪裡顯而易見。

五、作為先鋒文化的遊戲

那麼下面一個問題,誰是歷史上第一位玩家呢?我的答案是,這很可能是古埃及的青少年圖坦卡蒙, 也是一位埃及法老。這位“男孩法老”很早便去世了,他生活在公元1300年前的時代,是一個典型的“遊戲少年”。我為何如此說呢?在古埃及,富有的人去世會為其準備陪葬品,而通常包括一套賽內特棋(Senat),這是一種非常普遍的古埃及的戰棋遊戲。所以他們會把賽內特棋帶到死後,和神一起玩,也許這將決定他們是否會上天堂。然而圖坦卡蒙的墳墓裡並不是一套賽內特棋,他有四套不同的賽內特棋。所以我的看法是,他是一個非常狂熱的遊戲玩家。他熱愛這項遊戲,所以他不止有一套而是四套,這即是為什麼我認為他可能是世界上第一個玩家或至少是最早的玩家之一。

接下來我們會論述在一百餘年前,當電開始普及後是如何被應用於遊戲的例子。比如1902年的《帝國衝擊波》(imperial shocker),這款遊戲中,玩家把手放在兩個手柄上一段時間,越長越好,因為玩家將受到電擊,且其強度會不斷增加,這款遊戲的樂趣在於玩家可以看到在其不得不放棄前可以堅持多長時間。還有另外一個遊戲,20年後的《咬人龍》(譯者注:應該是一款類似類似咬人鯊魚的遊戲,手指放進去可能會被咬到),對他們來說也有和電擊一樣的樂趣,這些是電是如何作為新事物被用於遊戲。

還有一些遊戲是如何促進技術發展的例子。或許大家都應該知道Unix的操作系統,是當今計算機系統的底層體系。例如,我現在使用的蘋果麥金塔電腦(Mac)便是用的Unix的底層代碼。Unix是由肯·湯普森發明的,然而他為何發明Unix,是因為他需要一種操作系統,來玩《太空旅行》這個遊戲。他有一臺PDP-7,但運行在PDP-7上的操作系統不太適合玩遊戲,所以,Unix,這個可能是計算史上最重要的操作系統,它最初是一個遊戲平臺,我想很多人都不知道這一點。但它表明了遊戲的重要性,對於現代計算機的發展。

同樣,社交媒體的誕生,我認為有可能與一個名為多人地下城(MUD)的遊戲有關,它是1979年,由理查德·巴特爾和羅伊·特拉布肖製作的。這款遊戲中,玩家在一個基於文本的冒險中,並且會於此遇見其他玩家,因此,這可能是早期的第一批社交遊戲。在這款遊戲中出現了許多有趣的現象,比如角色扮演,玩家們也許會互相欺騙,也可能墜入愛河,他們還會有商業往來。所以,許多我們現在認為是互聯網一部分的事物,最早都發生在1979年的這款遊戲中。

也有一些與經濟領域相關的案例,2001年,一位美國經濟學家計算出,《無盡的任務》中的錢幣可以轉化為現實世界中的價值,所以這再次說明,遊戲並不是虛構的現象,就如同這不是一枚被虛構的硬幣,這是真正的貨幣。因為證明貨幣是真的唯一的方法就是人們是否能把它換成另一種真正的貨幣,所以他計算了一下價值,當時的匯率是《無盡的任務》中一枚白金幣可兌換當時的一韓元。這其實很像比特幣之類的虛擬貨幣,但比特幣的火爆也是近十年來的事情了,可在遊戲中,二十年前已經有著類似的虛擬貨幣了。所以這是另一個例子,在這些遊戲中發生的事情不是虛構的,而是比我們想象的更真實。

這些例子都告訴我們,一些先鋒事物是如何先發生於遊戲,然後成為社會文化的主流的。

接下來我要以《輻射:新維加斯》為例,說明一下游戲與文化的關係。這是十五年以來我最喜歡的遊戲之一。它不像是《俄羅斯方塊》,它更像是如《戰爭與和平》這樣的文學鉅著。我會把它看作是某種超級小說,因為在這個遊戲裡有太多的文本,你可以把它和許多偉大的文學作品相比較,莎士比亞全集有34895行對白,非常長的篇幅,但這個遊戲有65000多個對白,所以這個遊戲中有更多的文字,是莎士比亞作品的兩倍。當我們玩這些遊戲時,我們正在進行大量的閱讀。因此,這基本上是一種正式的文學,一種新的文學形式。因此,從這個意義上說,我們在這裡看到了一種先鋒文化,它是當今最重要、最有趣、最龐大的作品,如兩三百年前的歌劇,就是我們的遊戲或我們所說的遊戲。但它們不僅僅是遊戲。它們包含了各種素材,就像歌劇一樣。例如,有音樂、有雕塑、有舞蹈、有文字、有服裝、有繪畫,所有這些不同的藝術匯聚在一起,形成了一個超級藝術現象。

那麼聊些更實際的,如果政府說你們必須製作功能性遊戲,你們該怎麼做? 什麼是功能性遊戲?就是對社會有用的遊戲,如何用遊戲來推廣、發展和輸出中國文化和歷史。那麼如何製作這種遊戲?看起來歷史游戲是一個好選擇,但我覺得比起用歷史素材做遊戲,更有趣的是,為什麼不考慮一下新的、原創的遊戲素材?比如為什麼不用中國傳統藝術來製作當代遊戲呢?中國有著有世界上最大的遊戲社區,你們有一些最大的公司,為什麼你們不能做一些類似的事情呢?我認為你們有資源,也肯定有藝術家,所以我不明白為什麼你們不能有這樣的雄心壯志。還有什麼比利用傳統文化中的藝術與知識製作遊戲是更好的向世界推廣中國文化的方式嗎?

當然,這可能僅是一種宏偉的願景,但你應該有雄心壯志,因為我認為你們,中國遊戲人有所潛力。所以,這是我的最佳解決方案,非常具體。當然,說著是很容易,可如果有能力做到,為什麼不呢?

本文在機核網gcores.com的發表已獲得相關方面授權

感謝阿爾薩斯教授、劉夢霏老師與遊戲的人檔案館的相關工作

GSPEC | 遊戲的人與社會

Homo ludens and Society