落日間鏈接:Pippin Barr 訪談 | 我在做「特洛伊木馬」

按

這是一篇對我很喜歡的遊戲開發者 Pippin Barr 的訪談,對於這樣的一個複雜,多變,創作量巨大而又以某種反諷,幽默感的姿態隱身在作品之後的遊戲開發者 | 藝術家來說,這篇訪談是一個很好的入口。

Pippin Barr 最有名的系列作品莫過於以(與)行為藝術家瑪蓮娜·阿布拉莫維奇主題創作的《藝術家在場》的系列遊戲,他可能可以說是字面意義上,最好的做到「把電子遊戲當作(當代)藝術」的開發者,出生和生長於當代藝術藏家的家庭,他的遊戲創作在各大藝術館進行展覽,而也同時受到獨立遊戲開發社區的高度認可,不過也會受到玩家的爭議:「這不是遊戲」,「這是什麼」,「這有什麼意義」,「謝謝你浪費了我五分鐘的時間」。

如此有趣,如此瞭解藝術,並且受到藝術圈承認的創作者為何自稱遊戲開發者?或許國人獨立遊戲網站 indienova 曾經對他的一個採訪標題可以作為回答:「遊戲比有趣本身要有趣多了」。

無論是他對遊戲/當代藝術交叉進路的思考和姿態,還有對自身創作的反思,都非常有意思,也給了我許多自身的參照,在這些最有趣的遊戲研究者與開發者身上,你能看到某種交錯的背景與經歷,就如同遊戲作為技術,藝術混雜交織的場域一樣,其中的這些獨立遊戲人的思考和存在往往是最美妙的事情,而往往是通過這些,我們才最能把握到遊戲的某種本真性和潛能。

葉梓濤

落日間

Pippin Barr

Pippin Barr 是一位遊戲開發者,蒙特利爾的康考迪亞大學設計與計算藝術系的助理教授,也是其技術,藝術與遊戲研究中心(Technoculture, Art, and Games (TAG) Research Centre) 的副主任,他教授創意編程,遊戲設計與開發,遊戲分析與批評,以及基於互聯網的藝術,先前也在馬耳他大學,丹麥ITU等學校教過書,他在新西蘭的維多利亞大學獲得了碩士和博士學位。

pippin barr 的遊戲網站

indienova 先前的訪談採訪:《Pippin Barr:遊戲比有趣本身要有趣多了》

本篇採訪中提及的遊戲,除了這些遊戲外,Pippin Barr 還有大量的作品可在官網體驗,並且他一直在推特上發佈關於 Game Idea 以及博物館的手繪圖,非常有趣。

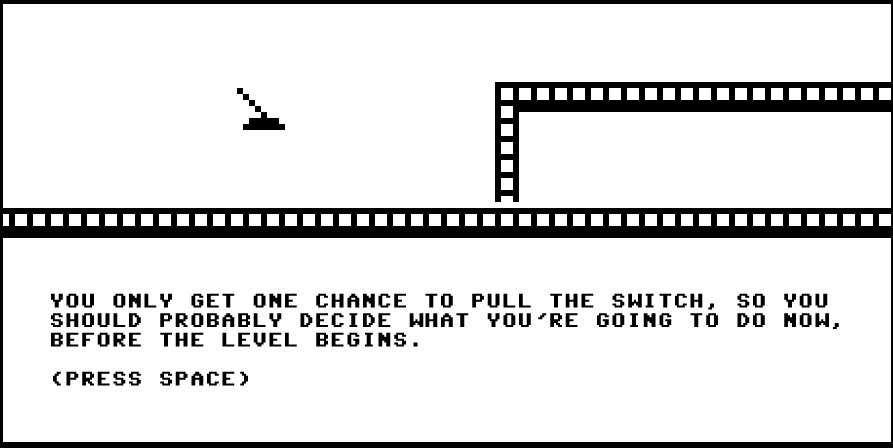

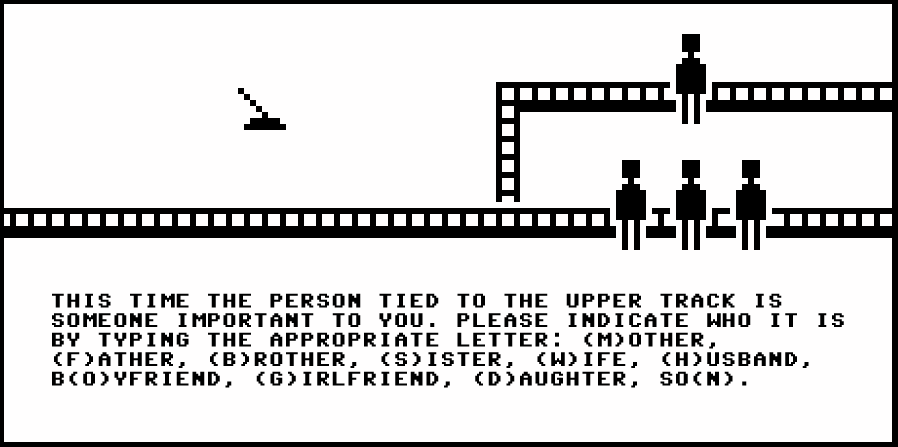

《電車難題》(The Trolley Problem)

《一連串的槍聲》(A Series of Gunshots)

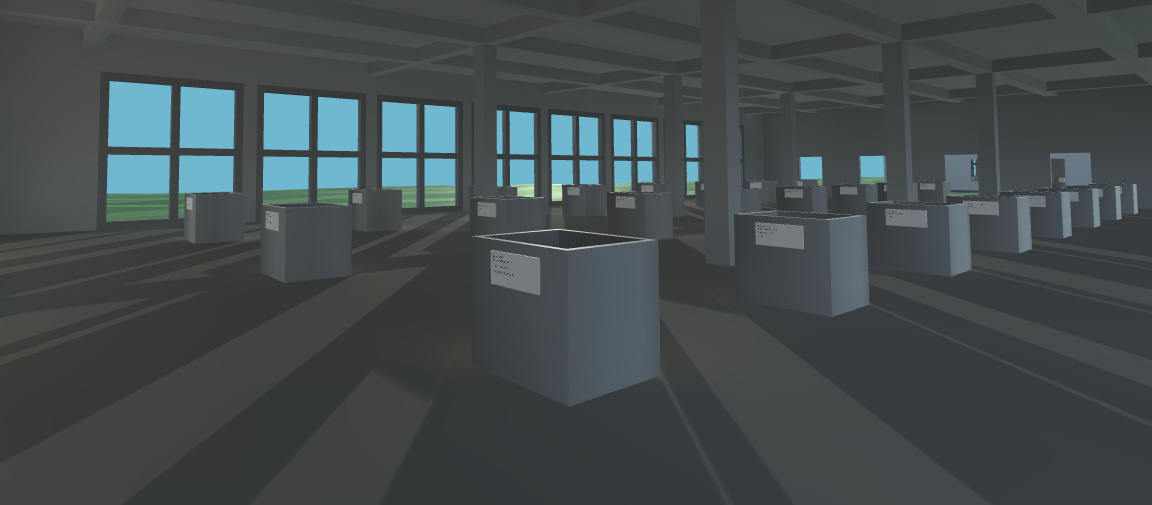

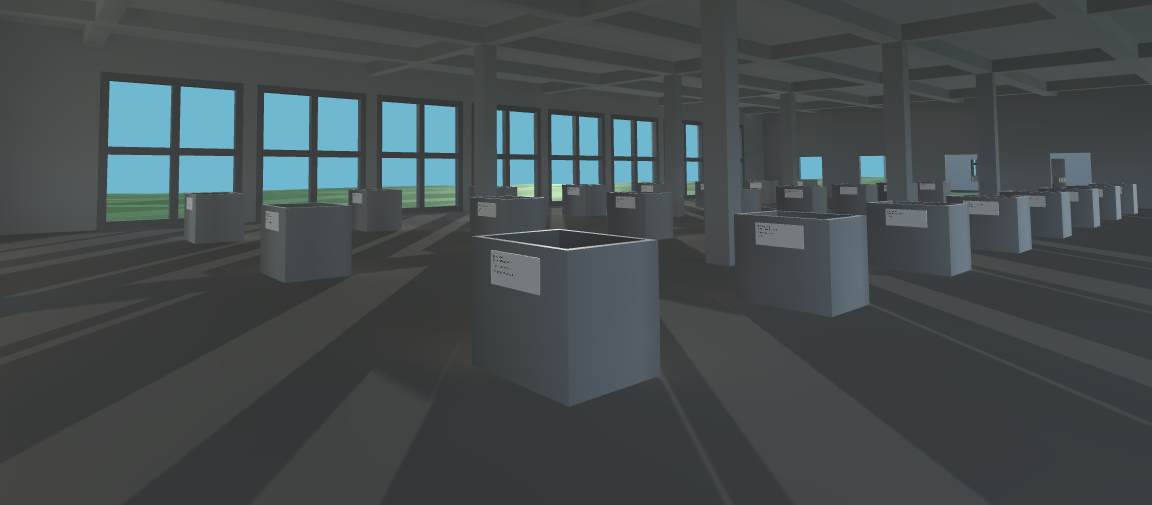

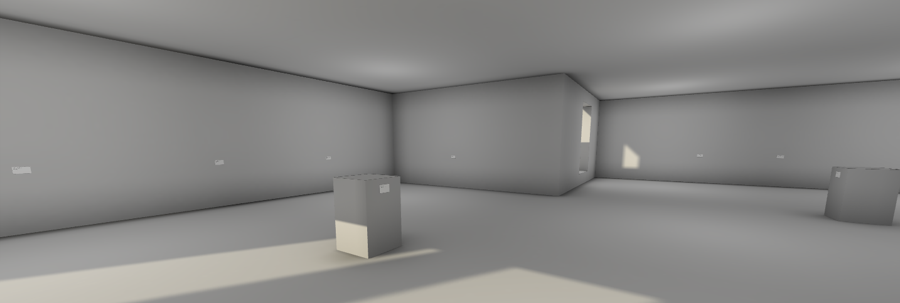

《v r 3》,這是一個或許可以拿來和哈倫·法羅基的《平行》放在一塊考察的例子,Pippin Barr 在 unity辦了一場小的水展覽,其中有來自諸如軟工業的低多邊形的水,也有諸如 Robert Yang 的decent water,還有大量來自購買的素材,以及 Unity 官方自帶的水 shader。

《被盜的藝術畫廊》(The Stolen Art Gallery)

阿布拉莫維奇相關遊戲

《藝術家在場》(The Artist is Present)

《藝術家在場 2》

《Abramović Method Games》

《Post-Apocalyptic Abramović Method Game》 等

《貪吃蛇主義》(SNAKISMS)

《PONGS》

HANDMADE PIXELS - INTERVIEWS

本篇採訪屬於遊戲研究者 Jesper Juul 隨新書《手作像素:獨立遊戲與對本真性地追尋》(HANDMADE PIXELS: INDEPENDENT VIDEO GAMES AND THE QUEST FOR AUTHENTICITY)發佈在官網上地對獨立遊戲開發者和獨立遊戲節組織者地採訪,你可以在 這個頁面 上找到。

Jesper Juul 是遊戲理論研究者與遊戲開發者,是哥本哈根的丹麥皇家藝術學院視覺藝術學校的副教授。他是系列 MIT Press Playful Thinking 系列的編輯,著作有著名的《Half-Real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds》,《Casual Revolution》以及《The Art of Failure》(中譯:失敗的藝術)《HANDMADE PIXELS》,他自己的博客叫做 The Ludologist 。落日間先前也有翻譯他的論文 Jesper Juul 電子遊戲物的遊戲:關於我們何時將像素視為物體而非圖片的極簡理論 (2021)

翻譯:葉梓濤

圖片為譯者所加

翻譯已獲得原作者授權

Interview: Pippin Barr

Jesper:作為第一個問題,你會如何形容自己在做的事情?

Pippin:一開始我沒有自認為是在什麼,我只是在嘗試涉足與摸索。但在有相當長的一段時間裡,我更喜歡用遊戲製作者(game maker)這個詞,因為我覺得遊戲設計師(game designer)這個說法暗指著我沒有在做這些東西。隨著時間的推移,不管我是否覺得舒適,我已經被藝術綜合體的至少某些部分,定位為了一位藝術家。今天,我不得不說,我是一個以視頻遊戲為媒介進行工作的藝術家。

Jesper:好的。

Pippin:不過當人們問我做什麼時,我可能會說我做遊戲。

Jesper:對你來說,說你是一個藝術家是什麼意思?

Pippin:這是個令人困擾的歷史。我的父母在新西蘭是重要的藝術收藏家,所以我是在新西蘭的當代藝術世界裡長大的,其中藝術是世界上最重要的東西。我與藝術界的關係一直很奇怪。我想我現在會說藝術家的原因部分是因為它的影響力(weight),因為我所做的東西當然沒有一個帶來了商業上的成功。他們被展出,這是我工作中的通貨(currency),因為我在藝術系(fine arts)工作,它不是遊戲系,是設計和計算藝術系。

這是我第一次有這種全職工作,而你必須證明你在你的領域做得很好,而最容易與我的同事交流的方式是作為一個藝術家,說「我正在展出我的作品,這種藝術在國際上受到尊重,因此你可以尊重我」。這是我在同事面前可以戴上的最舒服的標籤,就像其他東西一樣。

Jesper:有意思。所以你是藝術世界的一部分。

Pippin:我想是的,是的。

Jesper:你通常在哪裡展覽?什麼樣的空間?

Pippin:這是一個非常奇怪的問題,在一個純數字媒介的工作中,展覽的行為在我為展覽準備的工作中可以說是微不足道的。我只是通過電子郵件向別人發送一個壓縮文件。所以很容易感覺到與展覽本身的分離,而且我很少有機會出席展覽,所以我沒有任何物理上展示(physical manifestation)的感覺。有很多較小的畫廊和博物館,要麼有一個策展人對獨立實驗遊戲感興趣,要麼是他們試圖趕上流行文化的發展方向,電子遊戲對年輕人來說是一件重要的事情,自然而然,他們想抓住受眾。

我覺得隨著時間的推移,事情會被更認真地對待。我在倫敦的 V&A(維多利亞和阿爾伯特博物館,Victoria and Albert Museum——譯註)展出了些東西,作為展覽的一部分。這絕對是我所展出過的最大型的機構。隨著我的發展,規模在不斷攀升,所參與的獨立畫廊,然後是各國更成熟那些的畫廊,然後是更多公認的機構。但這並不是一個整體計劃的一部分。基本上,這只是在我身上發生了。我沒有在外頭去為展覽而自我推銷或做任何類似的事。

Jesper:你沒有讓你的作品變得稀缺(scarce),是不是把藝術遊戲玩壞了(playing the art game badly)?

Pippin:這些都是非常有趣的,也是讓人隱約感到害怕的事情。我也許應該更多地做並非冷嘲熱諷地思考,而是更有策略的想我要如何定位自己。我所工作的院系在他們所準備的對於成功的解釋方面是很自由的,而我正在幫助他們看到我的工作有其價值,而這可以被看作是一個直接的公眾參與(public engagement)的事情,因為通過網絡你可以量化有多少人玩你的遊戲。

我確實擔心我是否應該在藝術社區這一領域更多地兜售我的商品。我今年第一次向 Ars Electronica(奧地利電子藝術中心)提交了三件作品,並不期望成功。我真的應該至少試著進入更多的數字藝術視角的雷達。就像科裡·阿肯吉爾(Cory Arcangel),我想。(譯註:藝術家,制有經典的作品如《Super Mario Clouds》《I Shot Andy Warhol》《Totally Fucked》等基於電子遊戲的模組修改)。

Jesper:沿著同樣的思路,你認為自己是獨立遊戲社區的一部分嗎?

Pippin:我想是的?我喜歡那個社區的人。無論好壞,我都相當關心我在那個社區的評委的角色(譯註:Pippin Barr 是 IGF 獨立遊戲大獎 Nuovo Award 獨具創新獎的評委)。但我不認為我的作品本身符合獨立遊戲的說法(indie narrative)。這些日子來,我似乎感覺獨立往往意味著商業。即使它是實驗性的,仍然意味著你能以此為生。而我不會,因為我是一個體制內的人,我靠做這些奇怪的遊戲來謀生。但一般來說,這並不是一種可行的賺錢方式。

Jesper:你對自己製作的遊戲貼什麼標籤?

Pippin:在我為目前工作所做的工作演講中,我解釋了,我將它們稱之為「遊戲」的想法,儘管就傳統的遊戲定義,或者「遊戲是什麼」的形式化的方法而言,可以有明顯的證據反對它。但我稱它們為遊戲,這是一種特洛伊木馬(Trojan horse)。它被稱為遊戲,而且在一個網站上,你因此大大降低了進入的門檻(barrier of entry),至少對年輕觀眾來說。我想你可以通過稱它為遊戲以此來騙取很多人來嘗試這種怪異的體驗,而不是 「看看我的交互藝術作品」,這會讓90%的人立即反感。我稱它們為遊戲;我並不真的認為它們必須是遊戲。它們是什麼,我也不知道。

Jesper:它們是特殊類型的遊戲嗎?

Pippin:也許是一種特殊的類型。我想「實驗性遊戲」(experimental game)是一個足夠好的框架。也許當你把實驗性貼在它上面,那什麼都可以。我的作品當然是關於(about)遊戲的。有涉及遊戲性(gaminess)。只是實際的形式本身,可能不能被嚴格專門地(technically)成為一個遊戲。

Jesper:關於這種相關性(aboutness),它與主流AAA遊戲的關係是什麼?你認為自己在某種程度上是在與主流對話嗎?

Pippin:我以前的想法要強烈得多。在我開始教書前,我寫了很多關於AAA級遊戲的評論,我對AAA級遊戲的表現力的那部分(expressive bits )感興趣,而非僅僅是標準的遊戲循環。

Jesper:《旺達與巨像》(Shadow of the Colossus)?

Pippin:是的。這類東西。我有好幾年都在極度地反對AAA是多麼可怕,以及慣例化的遊戲設計是對遊戲的表現力(expressiveness)的一種玷汙。至少在寫作和教學中,我希望對依照慣例的遊戲設計(conventional game design)進行批判。我當時的很多遊戲至少有一部分集中在打破遊戲理應是怎樣(what games were meant to be)的想法上。但隨著時間的推移,它變得更多的是關於解構和重構,你能用這些像遊戲一樣的東西,用我們所認為的組成遊戲的部件(component pieces)做些什麼。我認為這些日子我與AAA遊戲的關係要溫和得多。

Jesper:這也與有更多明確的替代品的事實相關嗎?有一些場景、場所和關於其他類型的遊戲或實驗性遊戲的討論,而現在我們無需再參照AAA來討論它們?

Pippin:我不知道怎麼想,認為自己在這個領域已經足夠久,而經歷了某種歷史性的轉變,但這可能是一個合理的解釋。當我剛開始的時候,有像《時空幻境》(Braid)和早期的獨立遊戲,質量高,與眾不同,但仍然安全地在遊戲的範圍內,玩起來很有趣。現在,我們經歷了奇怪東西的大量出現。我確實不需要為我的工作辯護,也不需要把它定義為與別人的工作相對立的東西。這更多的是關於用不同的方式來處理這些構件。

Jesper:隨著獨立遊戲節和場所空間的增加,你的受眾現在是否比一開始更加明確?

Pippin:從自覺的角度來說,我會說不是真的。我在推廣我的作品方面一直很糟糕。我唯一的目標就是做一些我認為有趣的東西,然後儘可能多地展示給人們看,看看他們怎麼想。

Jesper:你曾經因為稱自己的作品為遊戲而受到反對嗎?

Pippin:當然。Reddit 是一個典型的例子,你會遇到在遊戲方面的優秀份子(salt of the earth) 。人們只是說,「這不是遊戲」,「這是什麼」,「這有什麼意義」,「謝謝你浪費了我五分鐘的時間」。我想我得到了很多寬恕,因為我的遊戲不是什麼大東西,所以如果人們能在5-10分鐘內匆匆看完整個遊戲,他們就不會感到被冒犯。就沒有那種,如果我是想做一個正常的好遊戲,他們就會感到的背叛感。

Jesper:這很有意思。你的許多遊戲都有明確的嚴肅的智性主題,如本質、藝術或原創性,或「電車難題」。我可以說,你的表述似乎試圖是嘗試削弱它,當你以遊戲形式做電車問題時,有些東西可以被解讀為諷刺。你認為你是在用遊戲的形式認真探索這些問題,還是在用遊戲來取笑那些喜歡探索這些問題的人?

Pippin:令人害怕是,它可能是其中之一,也可能是這兩者。我認為《電車難題》(The Trolley Problem)是一個有趣的問題,因為這可能是我最認真的一次試圖表現一個嚴肅的問題。《一連串的槍聲》(A Series of Gunshots,)是另一個我非常認真對待的問題。但在《電車難題》中,表現方式是超級簡約的,我可以看到你可以把它理解為輕度的嘲諷。但是,所有的呈現的中立性是一個策劃的想法,即將道德負擔轉移到玩家身上。這完全失敗了,但它本來就是一個實驗。

《一連串的槍聲》也是類似的,你如何吸走所有的遊戲的玩意(game things),讓人們逃避對遊戲行為的倫理責任。視覺極簡主義和非評價(non-evaluation)都是其中的一部分。但它真的很有趣,它可以被翻轉過來,被看作是漫不經心的,並不真的把它當回事。

我認為我的大部分作品的觀念性的錨定與我們家有關,在家中,我們談論當代藝術,藝術家們經常和我們待在一起,談論他們的創作。你會思考什麼是藝術,思考它是如何被製作的,就如同思考應如何感知它一樣,以及思考你自己對它的反應。這也來自於我在哲學的本科學位。這些再加上計算機科學,是我運作方式的一個很好的縮影。

我絕對不認為自己是在取笑那些想要思考這些事情的人。我認為有一種諷刺(ironic)或輕鬆的語氣,我認為這又是一個特洛伊木馬,不需要成為一個「嚴肅遊戲」,而把更多的嚴肅的想法潛入人們的意識。

Jesper:當你選擇視覺風格時,有哪些考慮?你通常都是做像素化的圖形?你希望這種風格能傳達什麼?

Pippin:我所有的遊戲看起來都是這樣的,其中一個核心原因,就是我想找到最簡單的方法,讓遊戲有一個一致的,不會慘不忍睹的視覺外觀,達到遊戲的觀念性目的,而不需要我沒有的技能。具體到我所模仿的風格,對我來說,像素化世界(最近我做得有點少了)的兩大圖形風格首先是80年代末、90年代初的雪樂山(Sierra)的遊戲。特別是《警察任務一》(Police Quest One)。我所做的一些遊戲簡直是在複製傳統的雪樂山的行走動作循環。

我想用這種風格來參考《警察任務》,這些遊戲是多麼的苛刻,在讓你對他們的系統規則解釋說明方面是多麼的不可預測的。《警察任務》是最好的例子,因為你不遵守基本程序就會死。如果你作為警察闖了紅燈,那麼你的車就會爆炸,你就死了。這就是它的方式,我對這種嚴苛粗糙(harshness)的方式非常感興趣,尤其是在早些時候。

我第一次做的是《藝術家在場》(The Artist is Present)。我設計了那些類型的角色模型,我對將藝術世界的高度限制性的理念和80年代的雪樂山遊戲同樣高度限制性理念的並置很感興趣。他們都是如此關注於規則,我認為那裡有某種聯繫,而這對我來說是有意義的。

第二個視覺的參考是雅達利2600(Atari 2600),我喜歡它,因為它是如此瘋狂的限制。這是一個有趣的挑戰,試圖去傳達比雅達利通常使用的還要更復雜的情境。再說,你不需要成為一個圖形天才才能來拼湊雅達利風格的圖形,這意味著我可以接受挑戰而不會立即失敗。

Jesper:你是用雅達利還是家用電腦長大的?

Pippin:不是雅達利。我們家一直有蘋果電腦,Apple IIe ,就它剛到新西蘭時。我是伴著電腦長大的,所以雪樂山遊戲超級重要。

Jesper:你經常使用黑白的配色,你有黑白的顯示器嗎?

Pippin:實際上最初是黑底綠字,黑白的出現比較晚,是的。

Jesper:我覺得這很有意思,因為我有一臺Commodore 64。當你把家用電腦連接到電視上時,其他大多數是有顏色。而似乎「嚴肅」的電腦,早期的 Apple II 和Mac,都是黑白的。

Pippin:它確實感覺起來更嚴肅。我喜歡單色或灰階可能部分是出於這個原因,是的。

Jesper:然後我覺得很有趣的是,你的《v r 3》水展覽(v r 3 water exhibition)遊戲,你換成了 Unity 和高技術的光照和水。但這是一個你能允許自己做高技術渲染的唯一方法,取笑它?

Pippin:同樣,我不認為我是在取笑這個。

Jesper:哦,好的。

Pippin:我絕不會質疑,在所有這些事情中都有一種隱約的幽默的風格。使用 Unity 的最棒之處,類似於使用雪樂山風格或 Atari 風格的圖形一樣,即我可以免費使用到很多東西。我不會一定要說我的3D遊戲看起來很好,但它們看起來是合適的3D(appropriately 3D)。他們不像是個使用3D遊戲引擎很糟糕的人做出來的,因為3D在Unity中是很容易實現的。在某種程度上,它只是在場景中放一盞燈,然後點擊生成,事情就像變魔術一樣發生了,你可以在影片,編導的層面上把玩探索它——太陽應該從什麼角度穿過窗戶,以獲得最大的一種「我在一個畫廊裡的感覺」。

是的,除了第一個,《被盜的藝術畫廊》(The Stolen Art Gallery)之外,我所做的所有3D Unity的東西可能都是關於 Unity 的,以這種或那種方式。用 Unity 來研究 Unity/3D 遊戲引擎,以及它們的關注點是什麼,使用它們會有什麼有趣的地方,什麼是我們所迷戀的,3D世界是什麼樣子。

現在,我正陷入這個非常可怕的、令人不安的項目中,這是一系列基於 Unity 的遊戲,每一個遊戲都在研究 Unity 的一個最基本的本體單元(fundamental ontological units),攝像機、照明、粒子效果、3D 對象。我不知道你多長時間用一次 Unity?

Jesper:當然,很多。

Pippin:有一個遊戲對象菜單,它有這些基本的分類,就像 Unity 世界的本體論。我現在正試圖做一個關於這些單元的遊戲。

Jesper:我也想了解你的《v r 3》的創作。我去過德克薩斯州的馬爾法(Marfa),看過那裡的唐納德·賈德(Donald Judd)的展覽,這似乎是這個項目的靈感?

Pippin:我也看過。

Jesper:真的非常棒。

Pippin:很漂亮。

Jesper:但我也感受到了你的作品的意義的模糊性。我想你的記錄是說這是對技術拜物教的批評?

Pippin:我想這是其中的一種導向性的陳述。我不太願意說這是一種批評。批評可以是一個更中性的詞。我感興趣的是,為什麼我們認為這是重要的,或者為什麼所有這些不同種類的水都存在,以及我們會如何判斷,什麼是好的水,什麼是壞的水,或者這個水怎麼會需要值20美元。我個人對這些事情沒有強烈的看法,但我想做一個遊戲,作為其他人探索這些問題的工具。我想它更多的是關於發問,而非「這是我對技術拜物教的強有力的批判」。我從巴特·西蒙(Bart Simon, Pippin Barr 在 Concordia University 的教職同事)那裡得到了技術拜物教的角度,他提出了一個有趣的思考方式,即為什麼你可能會特別地展示水。但這是一種事後的合理化。

Jesper:獨立遊戲廣泛來說反而有一種低技術(low-tech)的癖好,呈現出非常大的像素,使遊戲以某種奇怪的方式顯得真實。

Pippin:肯定有一種懷舊主義的推測,以及我想其中有一些是與這樣的事實有關的:即你無法製作出與AAA遊戲相媲美的漂亮的3D渲染模型,而且除非你做卡通渲染和低多邊形,否則你很快就會跌落可怕的谷底。在獨立遊戲的世界裡,有一種對這類事物的需要,然後懷舊主義的因素也有。

Jesper:你所描述的關於 Unity 中基本對象的項目很有意思,因為那似乎有點像唐納德·賈德,關於基本形狀和表現力(expressiveness)。(Pippin Barr 這部分的工作即將由 Mit Press 出版,一本名為《The Stuff Games Are Made Of》的書)

Pippin:是的。多年來,我對教學中的一件事感到遺憾,那就是對我所謂的依照慣例的遊戲設計的鬥爭。當我現在在教學時,我先將自己確定為一個形式主義者,這樣學生就知道我在美學上和觀念上的出發點。我最近在處理的是關於電子遊戲引擎和電子遊戲作品等的形式化、觀念化的藝術。唐納德·賈德是這類事物的一個偉大典範。

Jesper:很少有人用高質量的光照做實驗性遊戲——我想到你,因為你以光照的問題作為主題,而羅伯特·楊(Robert Yang)可以做到這一點。

Pippin:他的遊戲有漂亮的光照。他是照明方面的專家。

Jesper:對其他人來說,我認為這很難行得通。而看起來確實要有一些東西來使光照降低效力,因為否則人們可能會認為你就是對於做光照很認真?

Pippin:如果你看起來是想做一個好遊戲,人們會對你進行嚴厲的評判。但如果是關於其他的東西,而且恰好有一些人們所尋找的品質,那我就不知道人們會怎麼想了。

Jesper:我認為對於你的瑪麗娜·阿布拉莫維奇(Marina Abramović)遊戲,有一個平行的運動,你把一個關於稀缺性和物理身體在場的表演,帶進電子遊戲世界,並在網上發佈。這到底是什麼?這是對電子遊戲的批判嗎,還是?

Pippin:我喜歡這些東西可以從多個方向解讀。對我來說,進行轉譯(translation)的過程超級有趣,因為我需要對如何再現事物做出決定,或者哪些規則你必須放棄,因為不能在新系統中再現它們。

希望玩這個遊戲的人不會只認為我是個將其看作對原始事物的忠實再現的白痴,而是問他們自己,為什麼我做出這些決定?這些阿布拉莫維奇的作品在某種程度上循原路返回(doubled back)了,因為這是對她作品的一個糟糕的再媒介化,她的作品都是關於人與人之間的親近和排隊的肉身性,且排隊是這種人類社交活動的事實,這些在遊戲中都不是真的:你完全被隔離,這是一個單人遊戲的體驗,其他人都是機器人,瑪麗娜·阿布拉莫維奇也是一個沒有情感的機器人。但是對於一些向我報告遊玩體驗的人來說,在體驗的強度上確實與實際的作品有共鳴,部分原因是沉沒成本謬誤或認知失調,即你花了多少時間在一個想象的隊列中等待與一個想象的人見面。

但這對原作來說也是如此。這又是稀缺性;和她坐在一起不僅僅是關於她是一個熱切專注的人,而是你等了八個小時才做到了這點,很少有人會有這樣的經歷。所以它以一種奇怪的方式迴歸了(譯註:doubled back 在這邊的意思我理解為對阿布拉莫維奇的行為藝術的電子遊戲的再呈現顯示出對原作的忠實與迴歸)。

Jesper:但所花的時間是現實的,對嗎?

Pippin:就我能確定的而言,是的。

Jesper:關於《貪吃蛇主義》(SNAKISMS),你做了很多《貪吃蛇》的很多個遊戲版本,這是否讓你從把某個特定遊戲版本做好的想法中解放出來?這裡面有什麼樂趣嗎?

Pippin:可能吧。這絕對是我做的很多事情的一個特點。就像我一直在做的博物館手繪,我在那裡痴迷地畫博物館。這是一個小的卡通建築,有時非常抽象,然後有一個標題說這是哪個博物館。你可以在我的網站上看到上百張。這是同樣的效果,每個單獨的博物館都是一種漫不經心(throwaway)的感覺,我沒有要讓他們成為一個偉大的繪畫或偉大說明文字(caption)的壓力。

但累積起來,這個項目最終圍繞著一幅畫應該再現什麼,以及你能對一幅畫說些什麼的問題,而有了一個重量(weight)。關於說明文字和繪畫之間的聯繫,以及關於當代藝術世界,是通過所有這些的繪畫的重量來體現,而非其中任何的單獨一張。

我想這也是《PONGS》(Pippin Barr 的一個遊戲,裡面有36種對原始的《Pong》的修改版本)這樣的東西的真實情況。這不是關於這些版本中的任何一個是否是一個好的遊戲或一個聰明的想法,而是整個項目開始說出某些關於是什麼組成了Pong,以及當你改變它的一個微小的部分時,一個遊戲是否還是同一個遊戲。是的,部分原因是這能讓我自由地嘗試任何東西,並毫不客氣地把它放在人們面前。這就像一個狂歡節的場地或什麼東西。

Jesper:如果你不喜歡我的原則,我還有些其他的。

Pippin:是的,沒錯。

Jesper:那麼關於分發渠道呢?為什麼你要在你的網站上發佈東西?你也可以在應用商店,或者 itch.io 上發佈?

Pippin:這其中有些是有意為之的,而這可能又與藝術家的玩意有關,我希望它在我的網站上,因為我控制著展示方式(presentation)。我不知道在這個特定的背景下這是不是一個好主意,但是我的網站已經有了很久,現在已經過時了(譯註:Pippin Barr 前段時間已更新了他的網站

),因為互聯網和網絡已經發生了巨大的變化,但是一個網站是我的網站,是我的東西,這個想法對我來說仍然非常強烈,儘管這已經不適現在人們做任何事的方式了。

Jesper:這本書的一個主要論點是,概括性地來說,獨立遊戲是關於本真性地(authenticity),關於說主流是非本真的,以及我們需要為遊戲創造其他空間。

Pippin:我真的不再把自己定義為與任何東西對立面,而只是在做我所做的事情。也許這根源在於對於我所認為的遊戲設計慣例的某種反叛。無論如何,那是我的起點。

Jesper:但這與我對錢的擔心有關。我們總是希望遊戲是藝術,而我們沒有想到的是,大多數做詩歌或藝術的人實際上並不賺錢。

Pippin:天哪,不。而且我非常清楚這一點。

Jesper:你經常進行的是客座教學的商業模式。你不從作品本身賺錢,但你得到了文化資本,這可以讓你找到一份教學工作。

Pippin:我現在是終身軌教職了(tenure track)。就那件事而言,我很有把握。但這顯然是一個有特權的位置。這樣的工作不多,不足以支持一個龐大而多樣化的群體。

Jesper:而當一個研究者是有點類似的,對嗎?靠寫書謀生是很難的,但你可以從中得到一份教學工作。

Pippin:或者,如果你想靠寫書謀生的話,你就必須寫非常非常不一樣的書。所以,是的,這種自由是相當令人高興的。是的。

Jesper:謝謝你。

Pippin:酷,好的。

Pippin Barr 常用頭像

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

遊戲作者 Auteurs 是落日間對一系列遊戲創作者相關的翻譯,寫作等,我相信通過展現我所欣賞的遊戲製作者,能夠讓人看到電子遊戲更多豐富的面向,以及他們作品中獨特但共通的美。

宮崎英高:現實晦暗如謎

宮崎英高:把死亡視作做特性而非缺陷 (2022)

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間

(PS:落日間免費電子書寫作計劃內測已開始,歡迎支持!)