對於不少從功能機時代就開始玩手遊的觀眾來說,往往都對Gameloft這家企業都有著特殊的感情。作為一家90年代就開始涉足手遊市場的行業先驅,Gameloft曾憑藉過硬的遊戲質量與豐富的產品線,一度成為手遊領域的絕對王者。那時JAVA遊戲品質普遍參差不齊,下游戲跟開盲盒 一樣。但啟動界面看到Gameloft,多半就能放心不少。

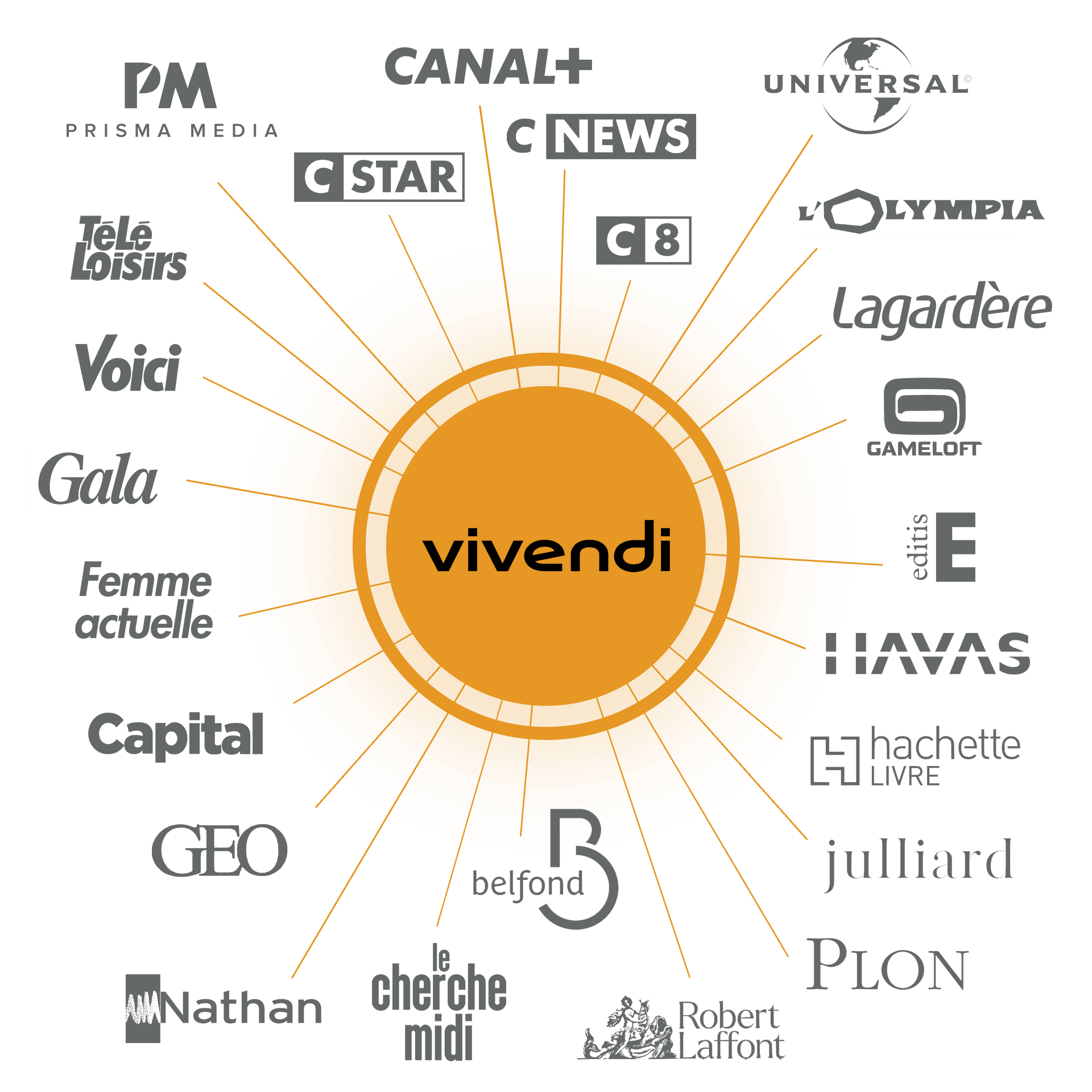

Gameloft是一家由育碧聯合創始人米歇爾·吉爾莫特(Michel Guillemot)在1999年12月成立的遊戲公司,目前已成為維旺迪旗下子公司

直到免費手遊興起,Gameloft遭遇商業模式轉型困境,並被維旺迪乘機惡意併購,才在這些年逐漸淡出了大眾的視野,留下頗多遺憾。在其過往所有產品中,商業上最出色,生命週期也最長的產品,當屬曾經是賽車類手遊扛鼎之作的《狂野飆車》系列。從2004年初代作為Gameloft首款3D手遊橫空出世,再到2018年推出9代運營至今,這個系列可以說見證了Gameloft的興衰。

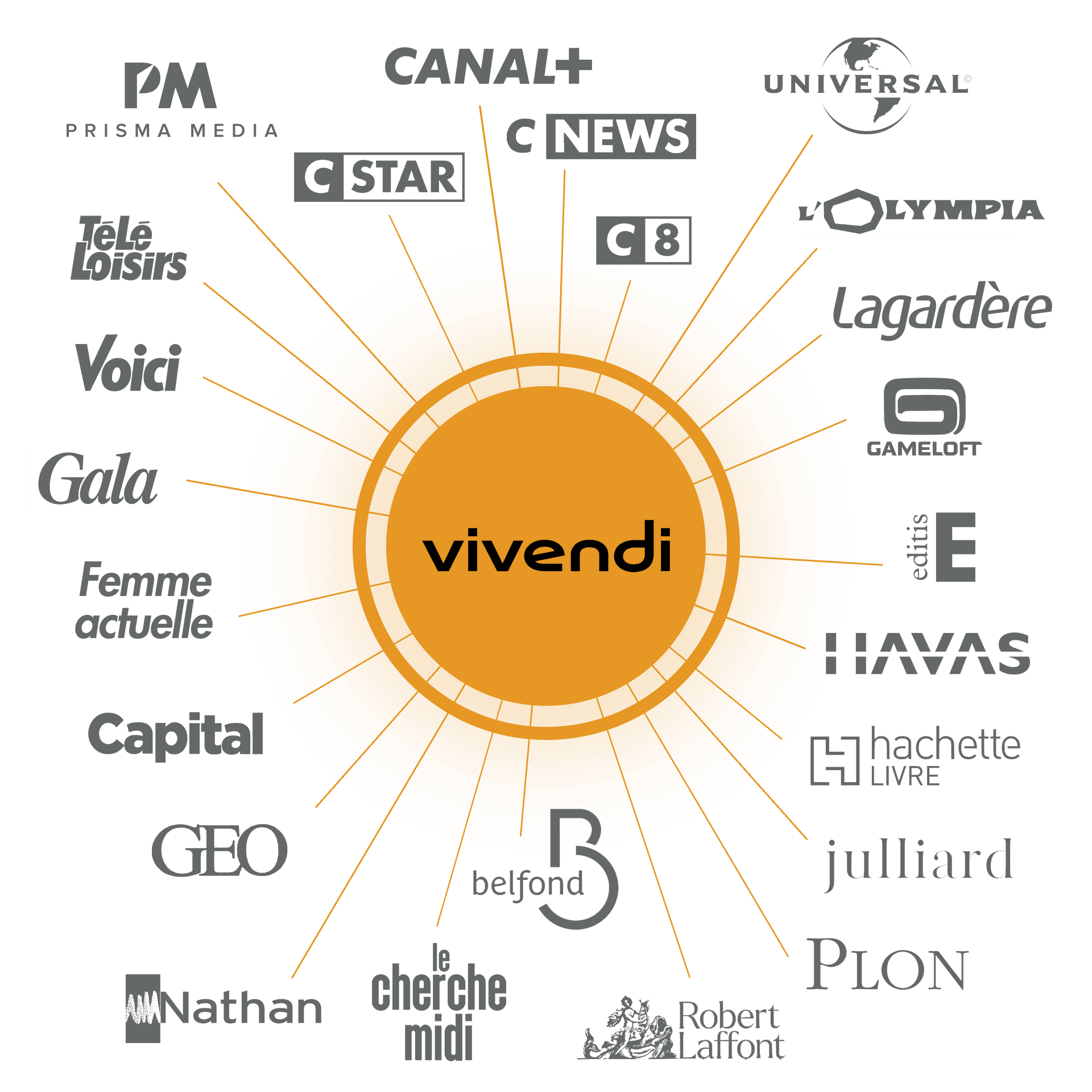

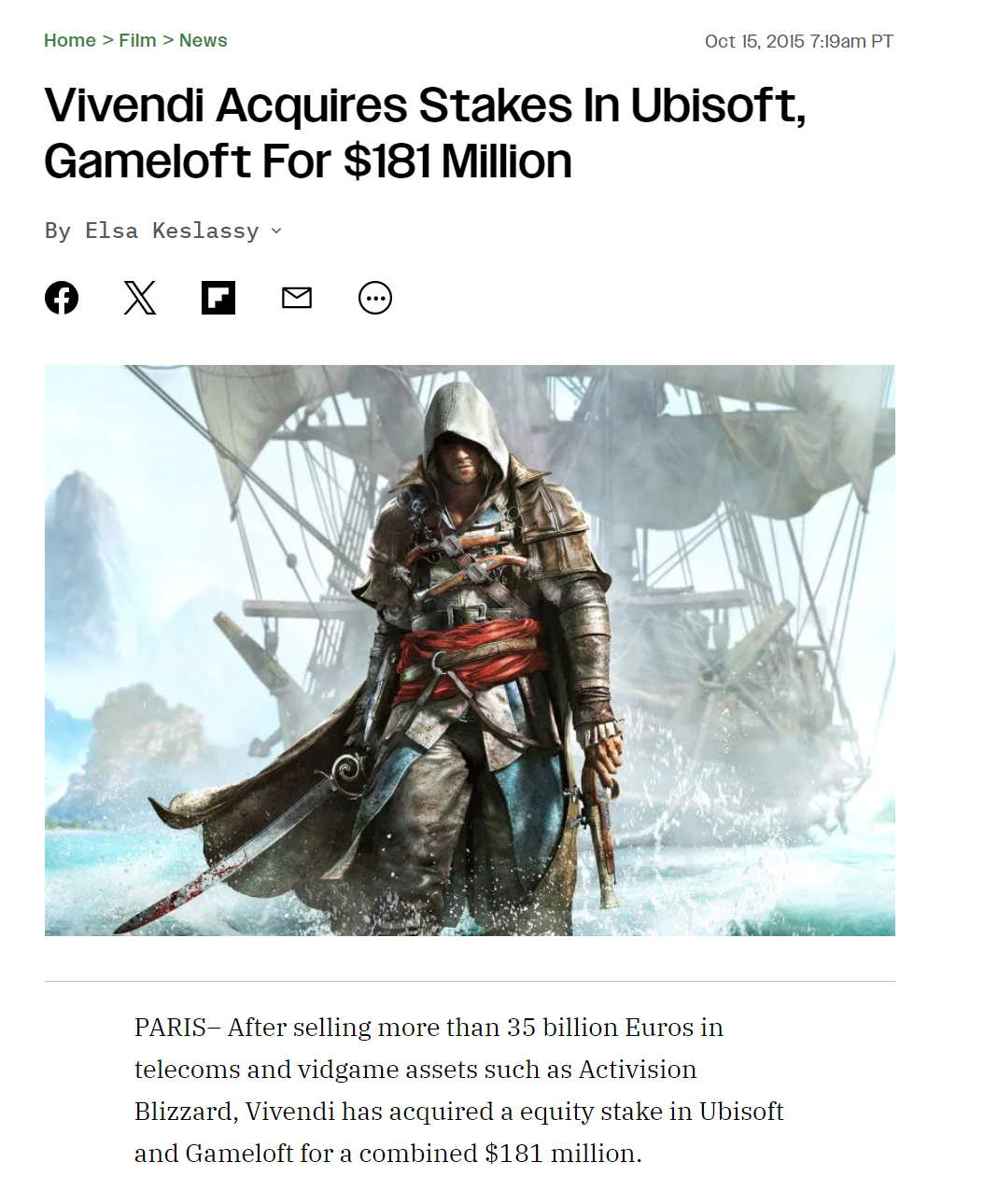

維旺迪集團最初以自來水業務起家,從上世紀70年代起通過收購開始涉足房地產、能源等多個產業,並在98年通過收購涉足遊戲業,但因為其精於資本運作,而屢屢做出破壞遊戲公司與玩家利益的事情而遭到玩家群體的痛恨

即便如今的Gameloft已經許久沒有推出什麼有影響力的新作,《地牢獵手》、《現代戰爭》等曾經火爆的系列早已停止開發多年,但《狂野飆車》卻依然為公司貢獻著可觀的營收,甚至可以說是最後的遮羞布。在這兩年,9代遊戲甚至還被反向移植到了PS、Switch、Xbox等主機平臺。

這樣一款跨越20年的系列手游到底是怎麼誕生的?

它如何在一眾手機賽車遊戲中脫穎而出?

不同代際的產品又有怎樣的差異?

如今的它怎麼樣了?

耐心看完,你一定會有所收穫。

首先簡單回顧一下Gameloft的發家史。90年代末,成立了育碧的吉爾莫特兄弟察覺到互聯網與手機的普及將為遊戲產業帶來新的發展機遇。於是先後成立了負責頁遊方向的Gameloft.com和負責手遊方向的Ludiwap。但由於在早期碰壁不少,加上連年的財務虧損,沒過多久兩家公司就合併為後來的Gameloft,並聚焦於逐漸展現潛力的JAVA遊戲市場。《狂野飆車》的故事也從此拉開序幕。

法國育碧的創始團隊:吉爾莫特五兄弟

《狂野飆車》是一款典型的街機風格賽車遊戲。街機類賽車的主要特徵是,以給玩家刺激和爽感為首要目標,駕駛手感和物理引擎是否真實則沒那麼重要。無論是氮⽓狂噴,頻繁撞車,甚至是平地起飛,空中旋轉,這一切現實中並不合理的事情,卻是此類遊戲提供爽點的核心玩法。

其實在《狂野飆車》之前,育碧蒙特利爾就曾在98年推出過一款名為《速度魔鬼》(Speed Devils,也有的平臺叫 Speed Buster)的街機賽車遊戲。這款遊戲是蒙特利爾工作室最早的作品之一,本身品質也比較普通,在當時的媒體評測中,大家普遍認為它只是個“略高於平均水準”的街機賽車而已,M站76分。而與之同時代的,EA開發的街機賽車《極速快感3》則是高達88分的一代經典。

《速度魔鬼》PC版裡,玩家在雪地關卡里,可以通過駕車撞擊冰牆來開啟隱藏路線(如圖)

《速度魔鬼》先後登陸了PC和世嘉的DC主機,而沒有登陸PS,因此很可能是世嘉找育碧定製的主機獨佔作。但後面由於DC主機銷量不佳,這個系列也就沒了下文。

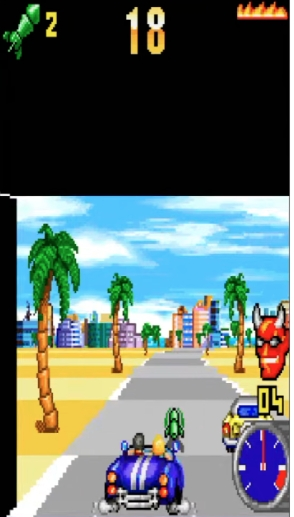

2002年Gameloft把這個被遺忘的育碧遊戲撿了起來,製作了手遊版本,這也是他們首次嘗試為手機平臺製作賽車遊戲。《速度魔鬼》的手機版可謂麻雀雖小五臟俱全,具有街機、生涯兩種模式,並有四張地圖可選。在競速中,玩家可以通過導彈來摧毀其他車輛,也可以將其撞擊出界,甚至還有摧毀車輛的計數。

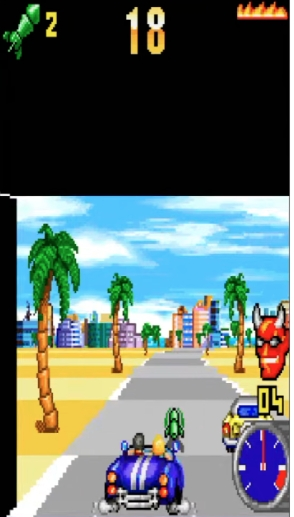

《速度魔鬼》JAVA版,從遊戲的畫風,以及可攻擊其他車輛的設定來看,確實有狂野那味了

通過完成比賽與任務積累的金幣,則可以用來購買新車、彈藥,以及推進器。早期在諾基亞、西門子等品牌的多個機型上都能體驗到這款遊戲,所以也有一定的知名度。作為Gameloft的賽車遊戲開山之作,它不僅為《狂野飆車》打下了技術基礎,也奠定了其“狂野”的基調。

2004年,《狂野飆車》的系列首作《狂野飆車:城市GT》(Asphalt: Urban GT)正式推出。說起來遊戲的英文名“Asphalt”,意為“瀝青”,所以如果直譯的話,初代作品其實叫《瀝青:城市豪車之旅》。這個命名多少有蹭PS平臺大作《GT賽車》系列名頭的小心思。國內玩家早期更熟悉的譯名則是《都市賽車》,為了避免混淆,後面我還是叫他《狂野飆車1》。遊戲主要面向的,是當時諾基亞為了與掌機平臺競爭,推出的第一代“遊戲手機”,大名鼎鼎的N-Gage。

《狂野飆車:城市GT》在諾基亞N-Gage上運行

當時N-Gage的性能在所有手機中一騎絕塵,甚至可以跑3D遊戲。Gameloft自然也充分利用了這一特性,讓《狂野飆車》成為了自家的第一款3D遊戲。

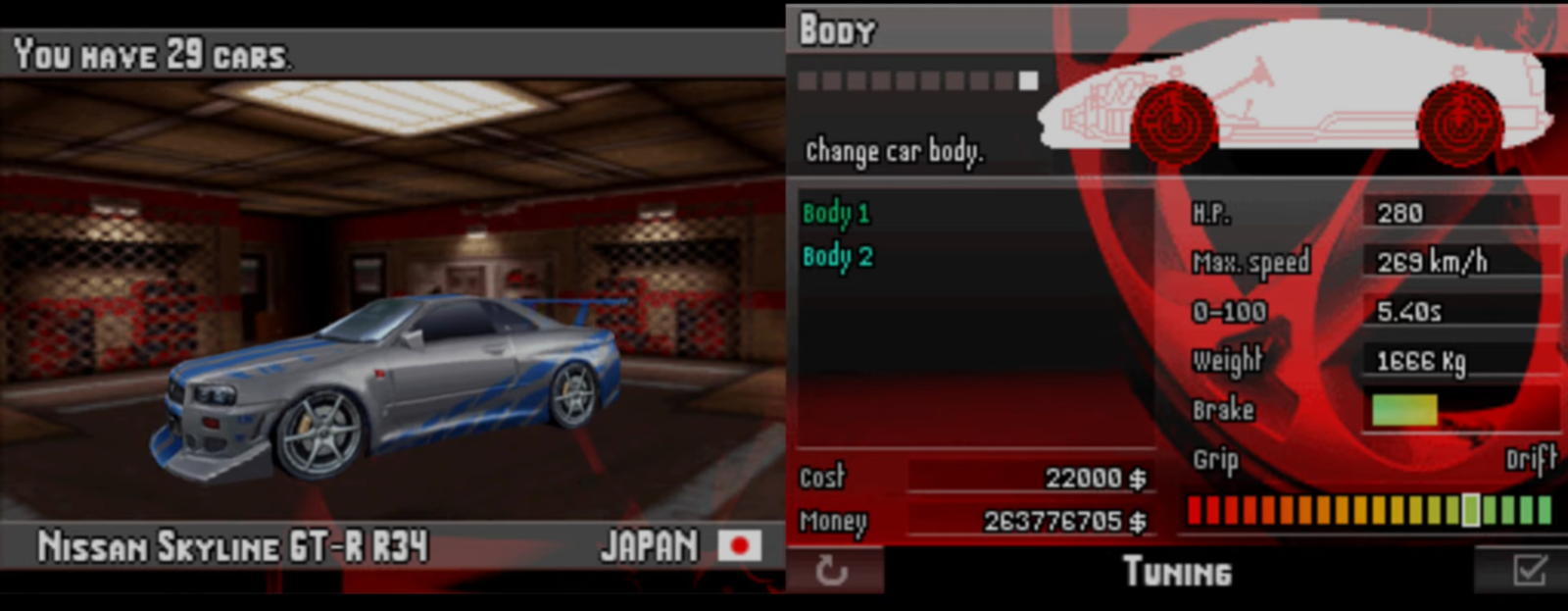

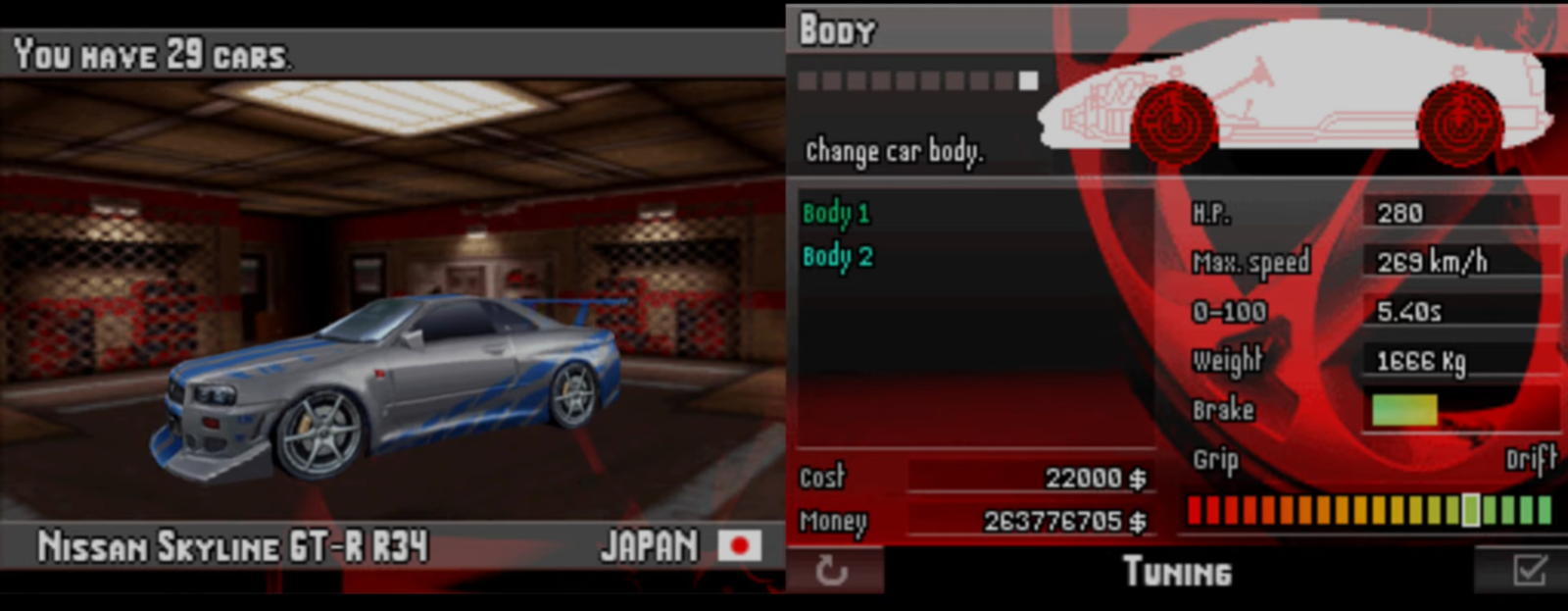

在遊戲中,玩家可以馳騁在巴黎、紐約、邁阿密等城市,駕駛大量有品牌授權的豪車,如阿斯頓馬丁、奧迪、福特等,還有30多種可自定義更換的配件,提供了一些成長和DIY的樂趣。

《狂野飆車:城市GT》日產GTR R34致敬《速度與激情》電影塗裝

一代的賽道中已經有了一些會讓汽車起飛的坡道,只是這時還只能算是“特技”,遠遠不及後來的“魔幻”程度。遊戲的核心玩法依然是在“狂飆”中衝撞敵人,並躲避來自警察的追緝。

玩家還能在執法模式(Cop Chase)中扮演警察,需要在限時內逮捕其他逃跑的飆車族。屏幕上會有⼀個追蹤逃跑車輛的鎖定框,穩定追蹤在對方車輛後幾秒,即視為追緝成功。不過判定有些許苛刻。這樣的設計倒也並不是由Gameloft首創。在碰撞玩法以及撞毀鏡頭的設計上,《狂野飆車》明顯是在學習另一個叫《火線狂飆》(Burnout)的遊戲。警察追緝的元素則來自EA的《極速快感》系列。

與警車追逐的通緝玩法,是彼時《極速快感》系列的特色之一

在海外,針對Gameloft“抄襲玩法”的詬病當然也不少,不過客觀說,在當時的技術條件下,能將這些玩法較好融合後在手機平臺以3D畫面呈現,甚至還支持多人聯機,這種體驗本身就是獨一無二的。雖然初代也有不少瑕疵與製作上略顯粗糙的地方,例如不怎麼智能的敵方AI、很多賽道的設計過於簡單。但其硬實力在彼時手機平臺的賽車遊戲中幾乎沒有對手,讓遊戲一炮而紅,甚至還被移植到NDS平臺作為首發遊戲(可惜移植得不咋地)。

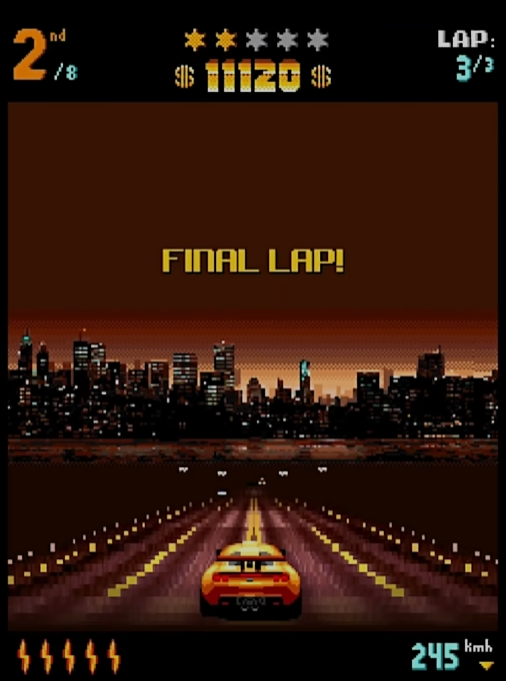

當然,《狂野飆車1》在硬件不如N-Gage的手機上都只能推出簡化版,很多版本甚至畫面都降維回了2D,遊戲模式也僅有兩種,可玩性平平。不過遊戲中有一個類似GTA的通緝表。玩家制造的混亂越大,追緝玩家的警力也就越多,甚至還會出現直升機。如果被逼停,玩家就會損失⾦錢,但正所謂“風浪越大魚越貴”,如果成功,玩家可獲得的加分與金錢獎勵也會增長。而且由於簡化版能適配不少主流機型,當時國內遊戲百寶箱等JAVA遊戲下載服務也都接入了簡化版,可以說是不少玩的童人年回憶。

《狂野飆車:城市GT 1》JAVA版通緝模式,通緝星級與賞金顯示在最上方

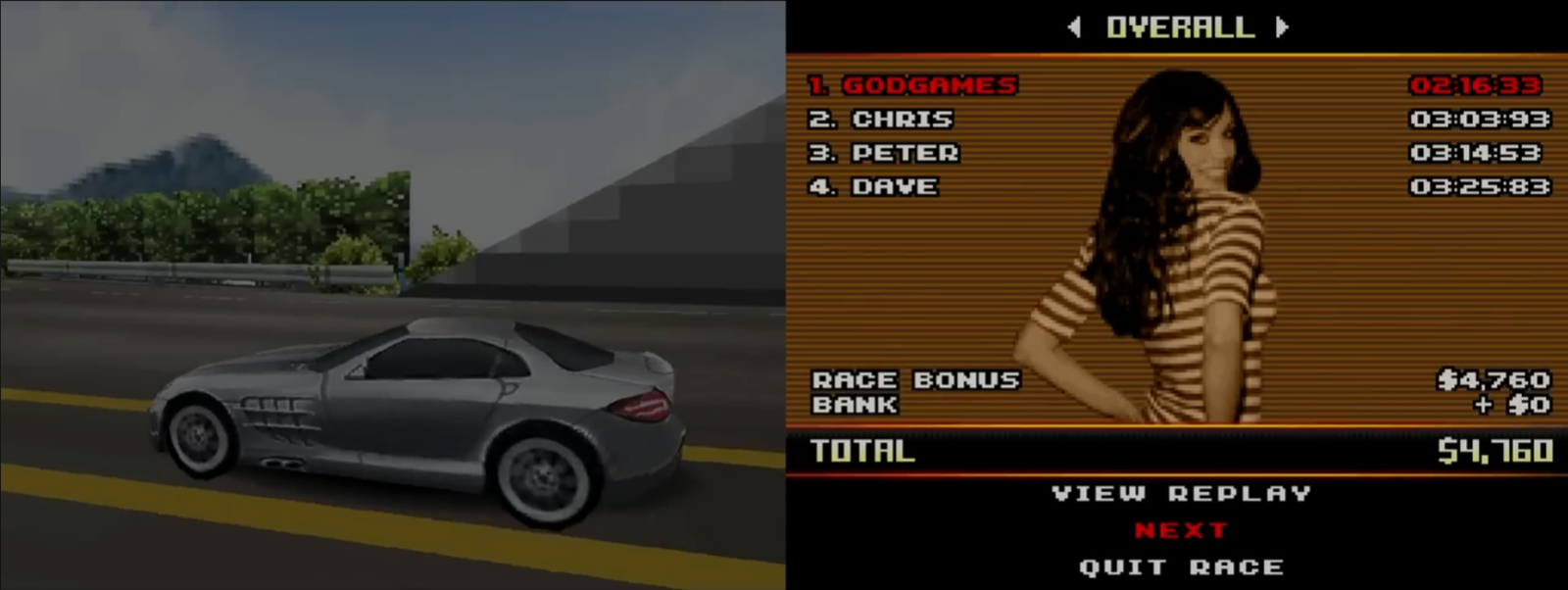

初代一炮而紅後,Gameloft在2005年推出了續作《狂野飆車2》。營銷側,Gameloft同以火辣舞蹈而知名的“小野貓”女子組合達成合作協議,在遊戲的加載、結算等界面增加了“小野貓”成員的形象。這種如今看來不夠“政治正確”的做法,在當時為遊戲引流了不少玩家。本作為功能機簡化版引入了執法模式、亂鬥模式等新玩法,畫面細節也有所提升。但像N-Gage版本的改進卻不大,只有首次加入的摩托車類車型還算有些意思。由於AI過於不聰明,導致關卡的挑戰性不足,加上相較前作進步有限。二代的總體評價是不及一代的。遊戲後來還於2007年推出PSP移植版,評價同樣不盡人意,M站甚至不到50。

《狂野飆車:城市GT 2》“小野貓”女子組合階段界面

《狂野飆車:城市GT 2》metacritic僅有42分

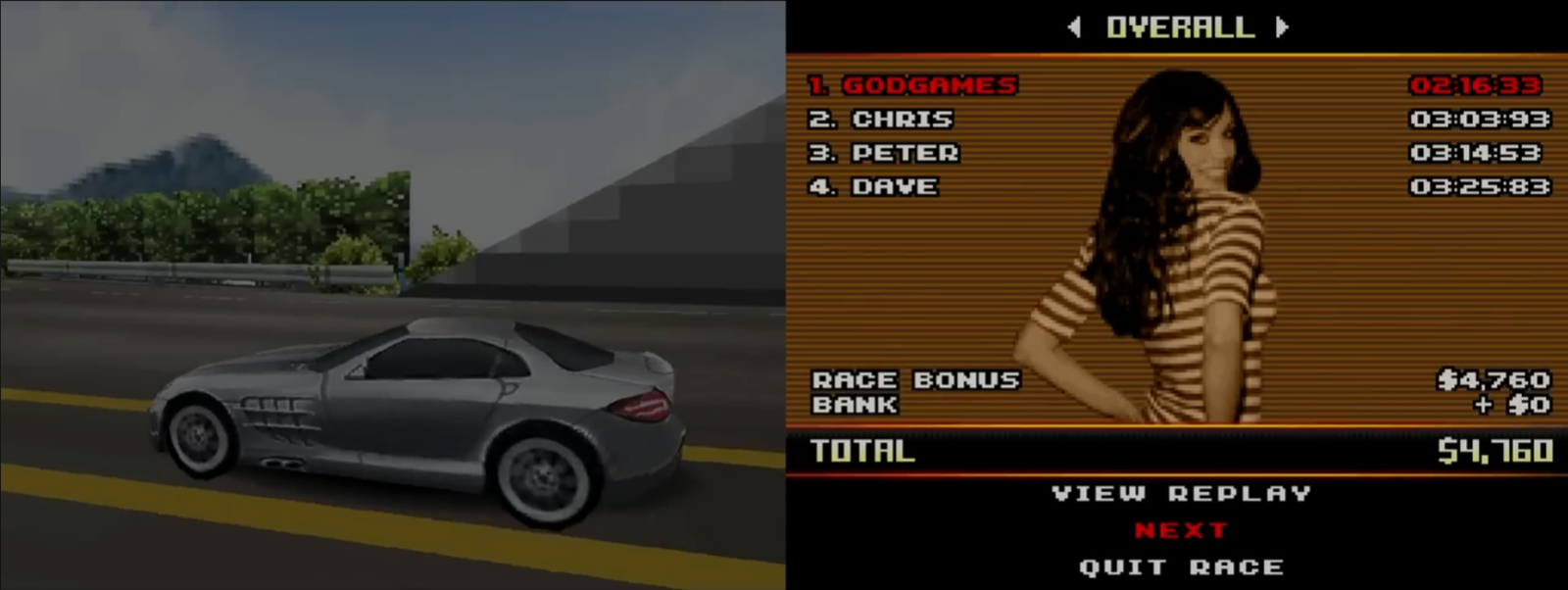

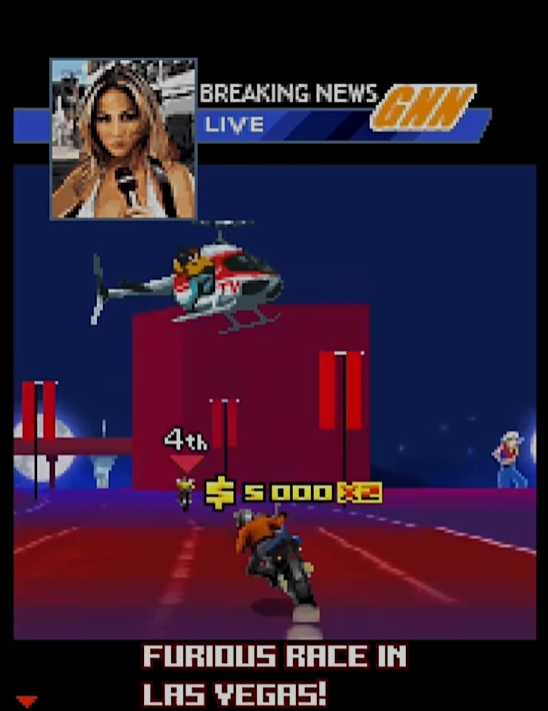

功能機(為主要平臺)時代,系列的最後一部作品是《狂野飆車3》,此時Gameloft調整了該系列的商業定位,當時N-Gage手機產品線因定價尷尬,遊戲陣容不足等原因,在同NDS等掌機的競爭中敗下陣來,已經於2006年被諾基亞停產。因此,《狂野飆車3》首次將非遊戲手機作為主要目標平臺開發,遊戲的2D版本得到了更多的重視,其品質稱得上是早期最佳。自從與“小野貓”合作之後,Gameloft嚐到了甜頭,於是為遊戲引入了“賽車女郎”系統。這些女郎不僅擁有傲人身材,還能提供一些增益效果,如增加車速和避免罰款等。遊戲畫面更加精緻,撞擊的反饋和動畫效果也都更好了。甚至還會有一名美女記者現場解說你驚人的車技。

《狂野飆車3》美女記者現場解說

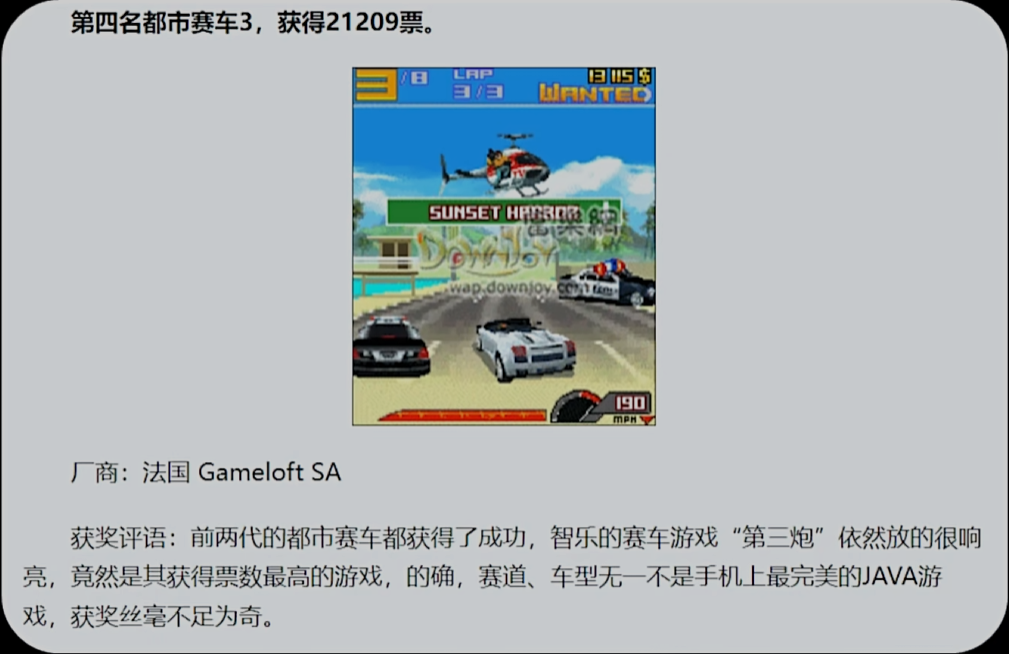

在2006年當樂網舉辦的手機遊戲單機版評選活動的年度十佳手遊中,《狂野飆車3》以21209票的成績,名列總榜第四。在單項獎中,它還擊敗了《速度與激情3》、《極速快感:卡本峽谷》等知名系列遊戲,榮獲“最佳賽車遊戲獎”。

當樂網評價道:

《狂野飆車3》無論從賽道還是車型來看,無⼀不是手機上最完美的Java遊戲,獲獎(的結果)不足為奇。《狂野飆車》系列也稱得上手機上最好的賽車遊戲,在手遊領域,Gameloft比做了《極速快感》的EA更懂手遊,沒有華麗的3D畫面,有的是豐富的賽道,多種賽車的組合,流暢的遊戲體驗。

當然,遊戲實際上是有3D版本的,後來還移植過安卓,只不過沒有2D版那麼出名。

2006年當樂網舉辦的手機遊戲單機版評選活動名列總榜第四

此時,Gameloft產出的Java遊戲總量已達200款,越來越多IP系列受到玩家熱捧。可能是因為產品線太多,加上硬件平臺沒有什麼重大進步,所以在3代之後的兩年時間裡,這個系列進入了沉澱期。直到2007年,伴隨蘋果那場具有里程碑意義的發佈會,iPhone為代表的觸屏智能機登上歷史舞臺。緊接著,蘋果在2008年正式宣佈接入三方應用市場。Gameloft作為手遊大廠,早已與蘋果達成合作。作為公司的旗艦IP,《狂野飆車》的iOS版開發正式提上日程。

2008年8月28日,《狂野飆車4》登陸iOS。相較於前作,iOS版的《狂野飆車4》有著許多革新,最具代表性的是操作模式的進化。得益於觸控屏與內置陀螺儀,玩家擺脫了實體按鍵的束縛,可以通過點擊屏幕或是旋轉虛擬方向盤來操控賽車。玩家能夠通過左右傾斜手機來控制方向,前後擺動手機來使用氮氣加速。這種"體感"操作如今已然不太新鮮,甚至不被推崇,但當時卻是新時代手遊的標誌。像那會兒流行的《神廟逃亡》和《塗鴉跳躍》等,都是因巧妙運用了陀螺儀,極大增強了玩家的代入感。得益於iPhone的3.5英寸“大屏幕”,《狂野飆車4》還首次實現了橫屏遊戲。當時如果有人拿著一臺iPhone玩《狂野飆車4》,那麼他無疑會成為人群中的焦點。

《狂野飆車4》iOS版內置陀螺儀操控

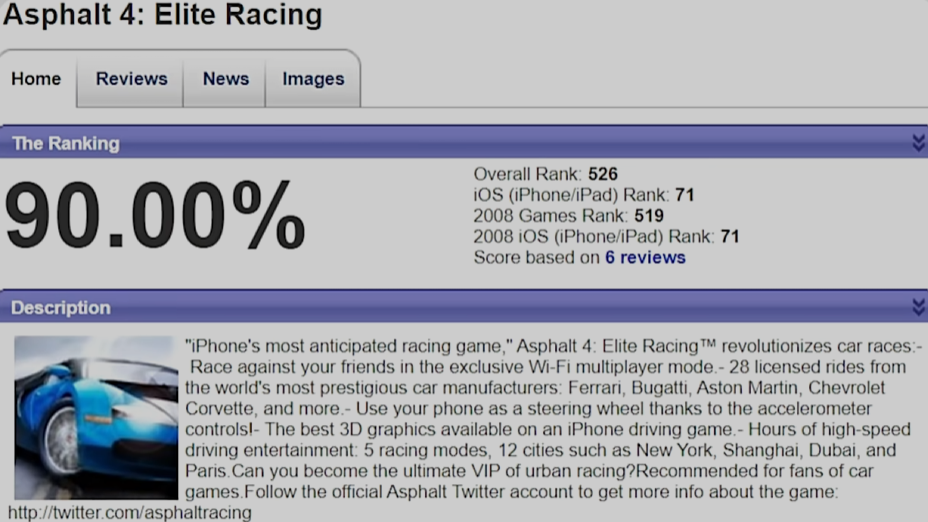

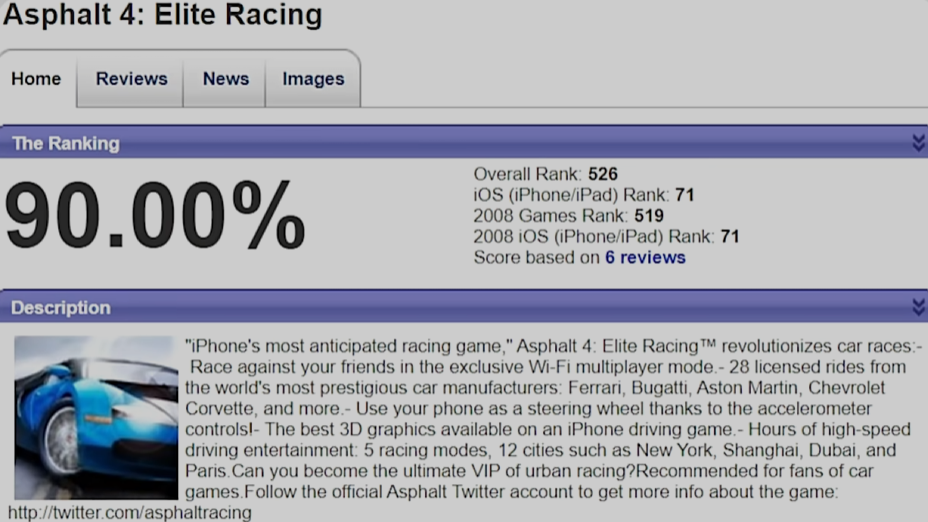

當時iOS平臺已有一些賽車品類的遊戲,如《古惑狼賽車》和《GTS World Racing》等,但他們都遠不及《狂野飆車4》那般震撼。根據綜合評分網站GameRankings統計的媒體評分,該遊戲獲得了90%的超高評分(滿分為100%)。IGN認為:

《狂野飆車4》的誕生,打破了人們對iPhone能否成為一個遊戲平臺的質疑。這套系統的性能甚至遠超普通的PS。這不僅是 iPhone上最好看的賽車遊戲,更是迄今為止最好看的iPhone遊戲。

作為一款售價10美元的作品,《狂野飆車4》可以說物超所值。

評分網站GameRankings 《狂野飆車4》獲得90%的超高評分

2008年,WCG世界電子競技大賽宣佈,《狂野飆車4》(原定為《狂野飆車3》)將成為參賽項目之一。這是WCG這樣的世界級電競賽事首次將手遊納為比賽項目。從2008年到2011年,《狂野飆車》一直是WCG的項目之一。可以說,《狂野飆車》不僅穩坐賽車手遊的頭把交椅,更是推動了手遊電競賽事的發展。

2008年WCG世界電子競技大賽《狂野飆車4》比賽項目

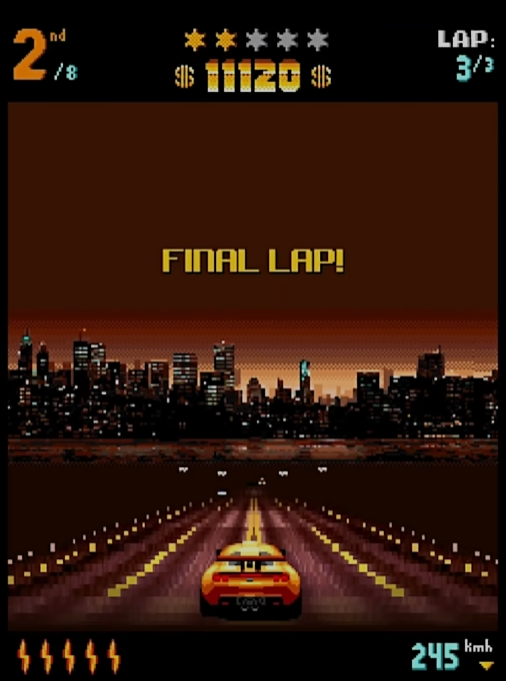

2009年,《狂野飆車5》問世。五代既有前四代的經典元素,也為六代以後的革新打下了基礎。可以說是系列大刀闊斧革新的開始,僅從畫面風格上,就能明顯感受到與前作的不同。車輛建模沒有了此前那種較為明顯的貼圖質感,賽道兩側也增加了更多的特色風景,帶來了明顯更好的視覺體驗。關卡設計也更加多樣,有分支路線的賽道,以及新增的野外賽道。遊戲中還引入了限時跑圈的“時間試煉賽”,末位淘汰制的“淘汰賽”等更玩法更多樣的競速模式。

這讓玩家在競速之餘,又有了新的目標。更加緊張刺激的追逐戰,加上游戲中十分動感的BGM,體驗可謂酣暢淋漓。如果說《狂野飆車4》意味著這個系列邁進智能機時代,那麼5代則是其徹底轉型的分水嶺。作為系列中最早上架安卓的產品之一,相信很多年輕玩家應該都是從這一代開始玩的。也是在2009年,另一款由Firemint開發(後被EA收購)的《真實賽車》登陸手機平臺。自此,擬真類賽車與街機類賽車手遊的代表均已登場,在後續的數年裡,他們都將在各自的領域大顯身手。

Firemint開發的《真實賽車》,最早只在蘋果IOS平臺上發佈

說回《狂野飆車》,六代於2010年發佈。包體大小達到了1G左右,在當時可以說是存儲空間殺手。要知道那時iPhone 4也只有16G、32G的兩個版本。 除了手機平臺,六代還首次登陸了Mac,標誌著系列開始“反攻”PC和主機平臺,之所以敢做這樣的嘗試,我想與六代的一系列“推陳出新”有關。六代移除了遊戲過往的核心元素之一——“警車追逐”,這可能是為了強調遊戲副標題就點出的“火線追擊”系統而做出的取捨。

這個全新系統是這樣的,當氮氣槽蓄滿時釋放加速,周圍的環境會切換到夜晚,車輛速度大幅提升,且免疫傷害。此時,只需輕輕碰一下其他汽車,即可將其摧毀。基於這一改動,移除“警車追逐”,可能是為了保證競速中更純粹的“狂飆”體驗。這也是狂野飆車從“刺激”邁入“爽遊”的開始,也標誌著其做出了屬於自己的風格與遊戲節奏,而且玩家們對此很買賬。不過一個“副作用”是,與警察通緝相關的賽車女郎系統也被移除了。

六代引入了一些新的模式。例如壓力賽,玩家需要在兩圈的競速中躲避來自其他車輛的襲擊,儘量不要損失血量。還有收集賽,需要限時內在賽道中儘可能多的收集標記。

《狂野飆車6:火線追擊》氮氣釋放期間,碰撞對手可將其摧毀

Gameloft在2011年左右意識到手遊市場的變化,受盜版破解,以及免費手遊的崛起等因素影響,他們也開始向“免費遊戲”逐步轉型。《狂野飆車》的發展很清晰地展現了這個過程。相較四代9.99美元的售價,五代和六代都進行了降價,iPhone端的首發價已經降到了4.99美元,活動期間更是一度打折至0.99美元。但遊戲也都引入了一定的內購服務,不過大都是購買一些“星星”或“代幣”,影響不大。

直到2012年,系列新作《狂野飆車7》直接以0.99美元的低價打入市場。不過七代並不像五代那樣在畫面質感上有顯著升級,也不像六代在玩法上大膽創新。7代更像是是一款延續六代大框架,力求內容上不犯錯,而是對商業模式動刀的產品。很像是為八代作品車的轉型免費做的預演和鋪墊。

七代實裝了車輛等級系統,不同性能的車型被劃分為1-7級(八代改為D-S級)。遊戲過程需要保證全程聯網。並增加了一些社交分享功能。因為買斷的售價降低,遊戲開始嘗試加⼤內購⼒度,也因此遭到了詬病。有媒體抱怨道:“就算你花100美元買了200個星星的補充包,也依然無法解鎖遊戲中的所有內容”。

對於玩家來說,入門門檻當然更低了。但如果想體驗全部內容,解鎖各式豪華的車輛,那麼肝或氪已經不可避免。畢竟“免費的才是最貴的”。

《狂野飆車7:極速熱力》車輛系統 分為1-7級,展示圖為4級車

有了7代的試水,《狂野飆車8》正式轉型為長線運營型遊戲。在13年8月發佈後,於2013年底改為本體免費。八代在遊戲層面做了全面升級,也系列中最暢銷,最受好評的作品。八代的畫面效果堪稱驚豔。具有視覺衝擊力的碰撞效果以及高速行駛下的模糊與晃動,充分體現了速度感。即便放在現在,也很難相信這已經是十年前的遊戲。

《狂野飆車8:極速凌雲》遊戲畫面的特效,如今看來依舊不錯

從遊戲玩法與體驗上來說,八代與其副標題“極速凌雲”非常契合。設計師不再侷限於用“碰撞”來營造爽快感,新引入的完美氮氣系統與特技系統,徹底開啟了反牛頓力學的不歸路。使用氮氣加速後,當能量槽降至紅色區域時,再次使用即可觸發完美氮氣,進一步大幅提升賽車的速度。玩家還可以在一些坡道或地形時觸發特技,不僅非常酷炫,還能獲得氮氣蓄能。

遊戲中甚至出現了許多超現實賽道,如“第八區”,完全按照未來美學打造,甚至還出現了傳送門。各種車上牆,飛車,空中旋轉等場面接踵而至。可以說,賽車不是在飛行,就是在起飛的路上。而且遊戲中有的地方看似沒有路,但只要用車撞一下,就有了路,驚喜感也很不錯。

《狂野飆車8》裡,創一創障礙物,說不定就會發現新的路線

由於轉型為長線運營,8代陸續更新了許多地圖,根據長城改編的賽道就有六條。在巍峨的山脈與中式古建築群中競速狂飆,這樣的體驗還是很奇妙的,當然這些地圖實際上和現實也沒什麼關係就是了。遊戲中的車輛也陸續從幾十輛更新到數百輛。玩法模式也更多樣化,例如感染模式。其玩法依舊是比拼誰先衝線,但不同之處在於,每隔一段時間,最後一名車手就會被感染進入倒計時,時間耗盡就會車毀人亡。但被感染玩家也會得到無限氮氣的BUFF,可以通過撞擊把buff傳給其他車輛。遊戲還陸續推出了多個賽季,以及一些基於多人在線模式的活動,如世界賽、多人聯賽等。玩法重心明顯開始向在線玩法傾斜。

《狂野飆車8:極速凌雲》傳染模式展示

當然,玩家們也必須得接受,現在想要獲得頂級的賽車,“肝”都已經不太好使了,“氪”才是王道。曾經那個買斷制單機的時代已經一去不復返。

八代早期氪金的力度就不低,隨著運營時間的延長,拉收力度也與日俱增。畢竟要是不賺錢,那就離停服不遠了。但總的來說,《狂野飆車8》已經穩定運營了十個年頭,評價也一直還算可以。

目前,全球賬號註冊已經累計到了4.7億。在《狂野飆車9》推出後,仍有許多玩家因為種種原因堅守八代,這也證明了遊戲的粘性和魅力。不過由於沒有版號,《狂野飆車8》已經在國區下架。《狂野飆車8》的內購與廣告讓2013年Gameloft的營收有了顯著增長。然而,由於盲目擴張團隊規模、歐元匯率走弱,以及其它產品線轉型免費不利等原因,Gameloft開始持續虧損。從2014年淨虧損640萬歐元到2015年的2417萬歐元,窟窿越來越大。為應對虧損,Gameloft推行成本削減計劃,也因此元氣大傷。維旺迪在此時趁虛而入,於2016年6月入主董事會,公司徹底易主。

維旺迪自13年賣掉動視暴雪大部分股份後,僅過了2年多就於15年底,宣告迴歸遊戲業,並同時向育碧和Gameloft發起了收購

2018年,已由維旺迪主導的Gameloft推出了《狂野飆車9》。遊戲的美術品質得益於硬件在此前5年的跨越式發展,又有了明顯提升,並且獲得了2019年的蘋果設計獎,也是唯一獲得過此獎的賽車遊戲。不過,九代開始不僅將遊戲的玩法完全轉向線上,而且在簡化設計上也更激進。除了延續了系列一貫誇張的表現手法,讓駕駛體驗達到“有路不走,車變陀螺”的極致境界外。還推出了頗受爭議的“自動駕駛系統”。開啟自動駕駛模式後,玩家無需操作方向,只需選擇分支路線和跳臺,漂移和特技的使用也更加傻瓜化。這導致其除了看起來是賽車遊戲,實際玩起來卻變成了不斷QTE的跑酷遊戲。當然,增加這種幾乎沒有難度的操作模式確實進一步降低了遊戲門檻,吸引了一些喜歡賽車但操作能力平平的玩家。官方也明顯更加推崇這種新的操作模式,但這也直接影響了《狂野飆車》的競技性和操作感。

《狂野飆車9:競速傳奇》自動駕駛模式,三圖標裡的藍色圖標為已選擇的路線

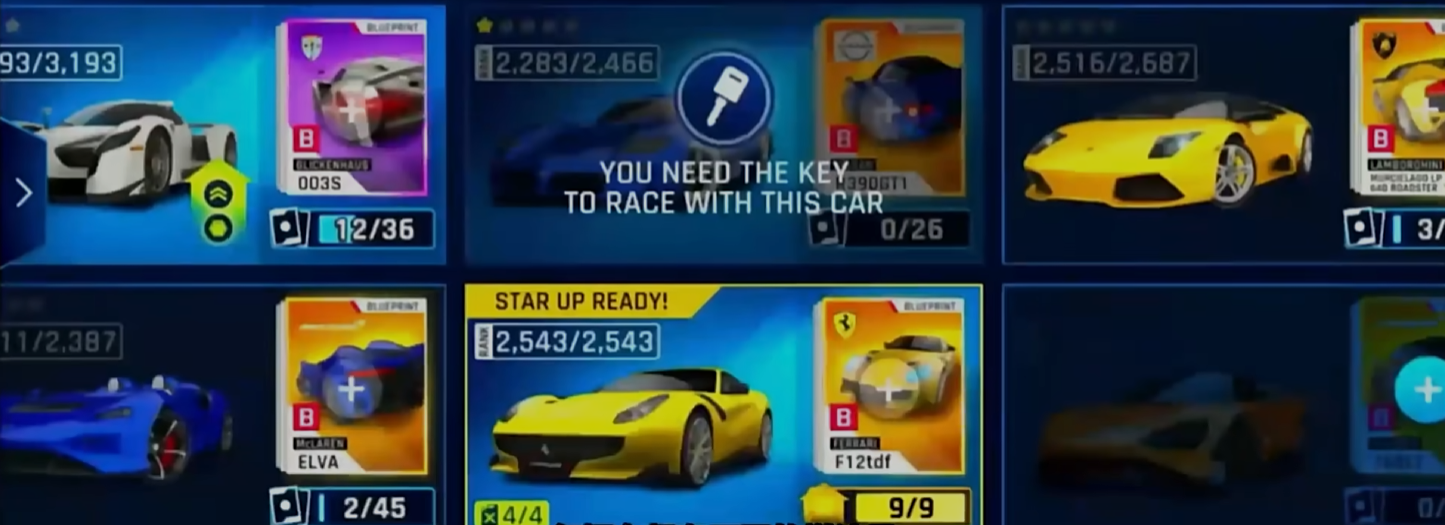

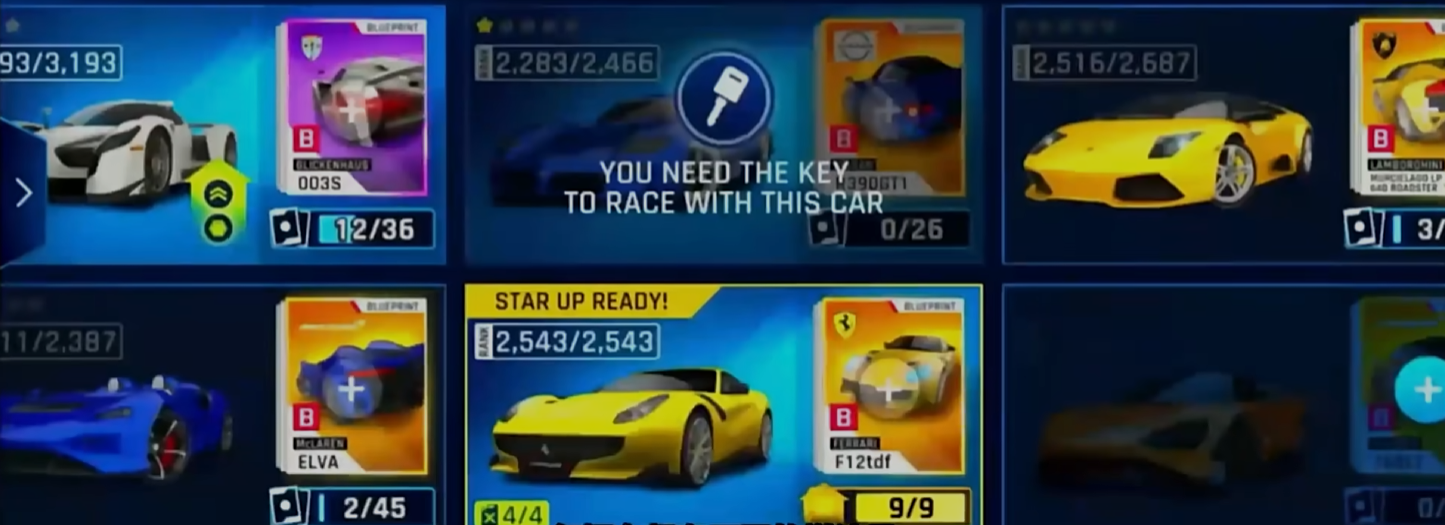

特別是在多人賽事中,由於自動駕駛和手動駕駛的玩家會一起匹配,導致有些水平有限的手動玩家,甚至還玩不過自動,多少會打擊玩家的積極性。此外,遊戲引入了體力值限制(油箱系統),每輛車都有不同的燃油量,當車輛燃料用盡時將無法繼續使用它進行比賽。玩家可以等待燃料恢復,或者通過觀看廣告或使用代幣來恢復。而且不同於此前八代的油箱系統僅限定應用於盃賽模式,九代普遍在各模式中都應用了這一系統,對每輛車的使用有了進一步的限制。本作解鎖賽車的方式也有了較大改變,需要通過抽卡和收集圖紙來解鎖和晉升。只有晉升到更高等級,才能解鎖並裝配更多且更好的車體、零件,以及DIY塗裝。

《狂野飆車9:競速傳奇》油箱系統

《狂野飆車9:競速傳奇》賽車系統

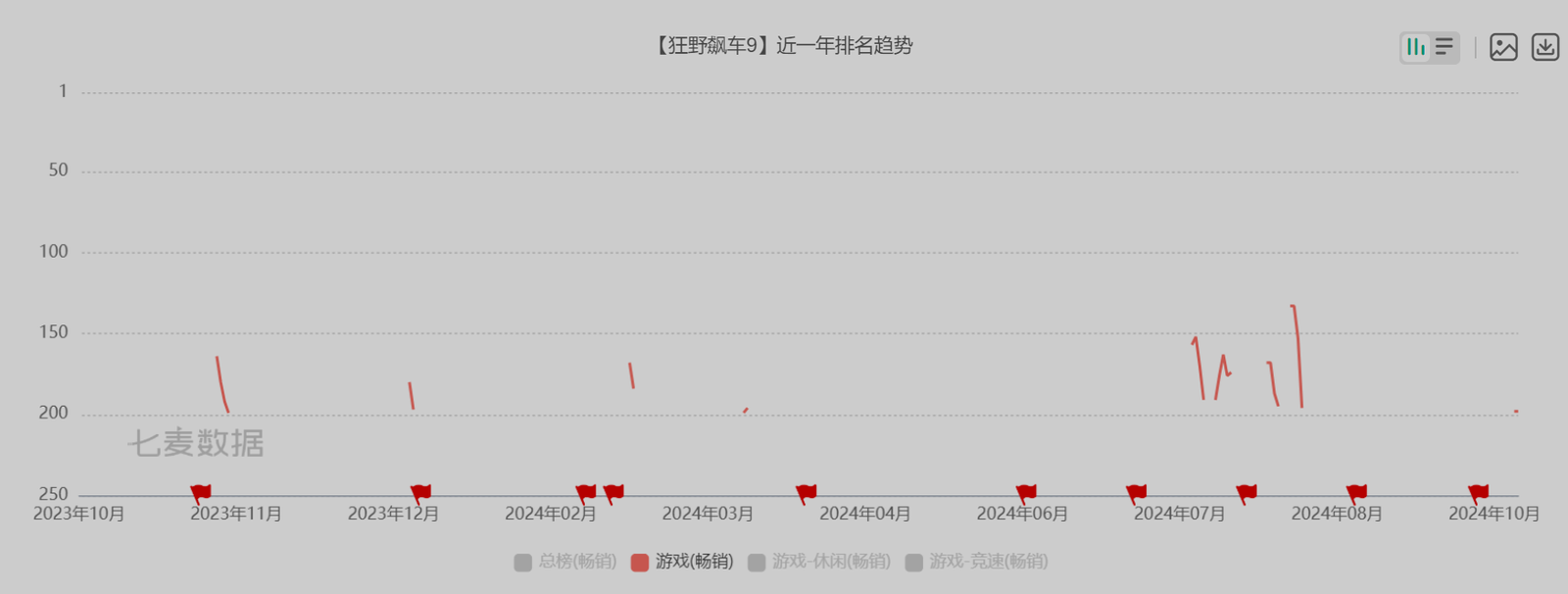

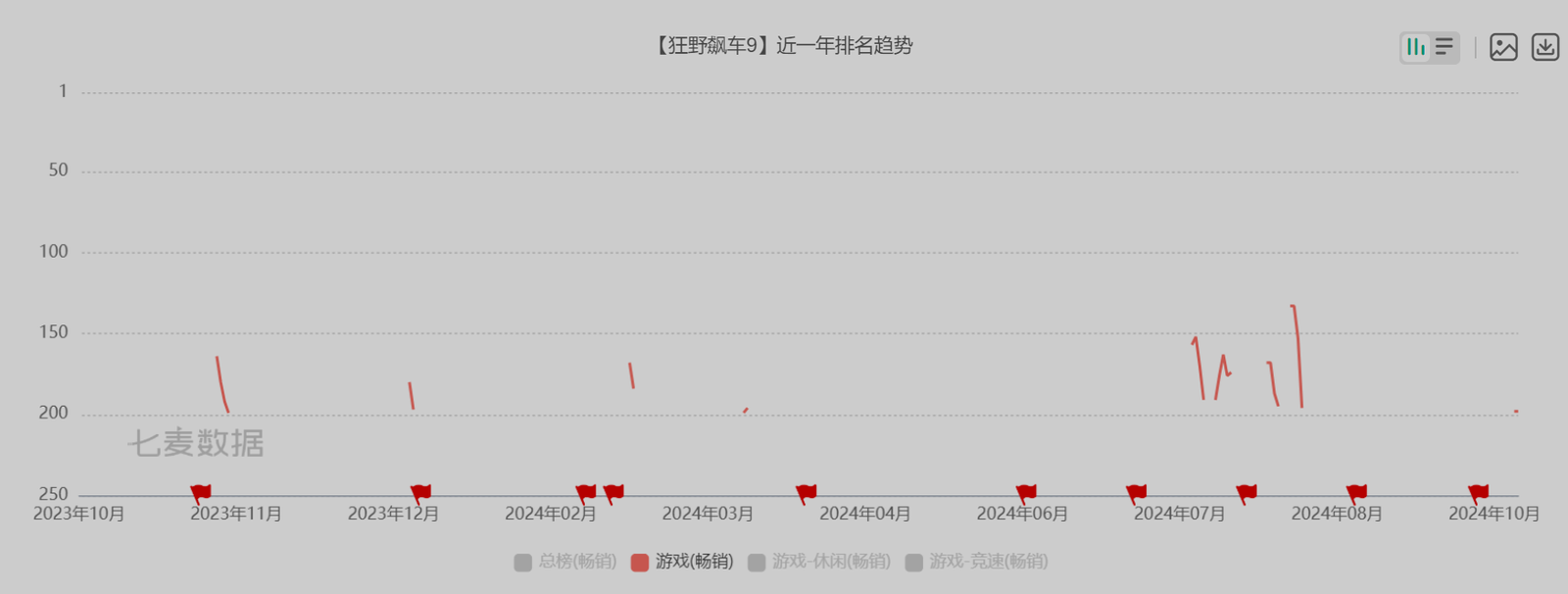

這些新時代手遊的“套路”在遊戲中一一實裝。就算八代早已給玩家們打了一劑預防針,但第九代的改進似乎仍然過於激進。特別是對於已經在第八代中投入了大量時間和精力的玩家來說,他們已經擁有不少好車和積累多年的技巧經驗,為何要從頭開始呢?所以時至今日,依然有玩家無法接受《狂野飆車9》,選擇堅守《狂野飆車8》。2019年8月,由阿里遊戲(靈犀)代理的《狂野飆車9》國服開啟運營,目前taptap評分還算勉強湊合。上線沒多久之後,遊戲的暢銷排名就穩定在200-400名之間,確實很難說是兌現了IP的號召力。

過去一年,《狂野飆車9:競速傳奇》在國服蘋果暢銷榜的表現

不過在全球範圍來看,9代還是很快接棒了8代,成為了Gameloft的重要營收支柱。近年來,Gameloft一直在努力實現從“手遊廠商”向“全平臺”轉型。《狂野飆車9》也於2022年登陸Steam。Gameloft也表示後續將進一步發展服務型遊戲(Games as a service),在這種情況下,代際更替這種事也就失去了意義。

今年3月Gameloft給遊戲升級了引擎,並將其改名為《狂野飆車:傳奇集結》,在標題上去掉了9代的說法,某種意義上,也算是邁入了一個新的時代,但主流玩家,甚至都沒有注意和討論這件事,可見其關注度確實大不如前了。

《狂野飆車:傳奇集結》海報

如今的Gameloft只是無數普通中型遊戲公司的一員。2022年,Gameloft迎來了自17年以來的首次營收大幅增長,達到了3.21億歐元的歷史新高。2023年的營收雖然小幅下滑至3.11億歐元,但整體情況已趨於穩定。不過除了像《狂野飆車》這樣的旗艦還能正常迭代,老IP大都已被塵封。一代經典《地牢獵手》系列去年,竟被外包給一家中國公司,產品風評也很差,屬於是逮住機會再撈點的操作。只能說,我確實很懷念曾經那個銳意進取,不斷刷新玩家對手遊認知的Gameloft,但它已經不在了。