在備受期待的角色扮演遊戲《光與影:33號遠征隊》(Clair Obscur: Expedition 33)中,玩家所處的主城被賦予了一個充滿詩意的名字——“盧明城”,其法語原文為“Lumière” 。

這個詞在法語中意為“光”,這個詞語的意涵遠不止於遊戲中的一個地名,它連接著藝術的創生、歷史的巧合、科學的定義以及技術的革新,共同編織出一幅關於“光”的宏偉畫卷。

一、《光與影:33號遠征隊》中的盧明城——對抗“抹除”的燈塔

盧明城:浮游於末世的孤島

在《光與影:33號遠征隊》的設定中,盧明城是一座孤懸海外的島嶼城市 。這座城市的居民常年籠罩在一種名為“抹煞”(Gommage)的恐怖陰影之下。每年,一位被稱為“繪母”(Paintress)的神秘存在會降臨,並在巨型紀石(Monolith)上繪下一個不斷遞減的數字;所有年齡超過該數字的居民都會如同煙塵般消散 。這場災難始於67年前,畫師的到來引發了名為“裂痕”(Fracture)的災變,不僅使盧明城與大陸隔絕,更開啟了這無盡的恐怖循環 。

儘管每年都要經歷親人逝去的悲痛與自身命運的未知,盧明城的居民並未徹底絕望。他們每年都會組織一支名為“遠征隊”的志願隊伍,前往大陸,試圖找到並擊敗畫師,終止這殘酷的宿命 。遊戲的主角古斯塔夫(Gustave)便是第33號遠征隊的一員,他與同伴們承載著盧明城最後的希望。這種每年例行的“抹除”儀式與隨之而來的遠征行動,不僅僅是遊戲的情節驅動,更是一種循環往復的儀式。這個儀式不斷強化著盧明城作為反抗與銘記之地的象徵意義。“抹除”試圖剝奪盧明城的集體記憶與未來,而遠征隊的每一次出發,即便迄今為止皆以失敗告終(“沒有人從遠征中歸來” ;“所有任務都消失了” ),都代表著這座城市對存在意義的頑強堅守。

“盧明城”在末世中的象徵意義

將這座風雨飄搖的城市命名為“Lumière”(光),其象徵意義不言而喻。它直接將城市定位為希望、生命與抗爭的象徵,與“抹除”和畫師所代表的“黑暗”形成了鮮明對比。遊戲深刻探討了凡人的命運、犧牲、以及在看似無法避免的宿命面前的抗爭,同時交織著愛、失去與悲傷等普世情感。盧明城正是這些人類價值在末世背景下的集中體現和守護者。

城市的名字與其遊戲標題《Clair Obscur》(法語,源於意大利語“chiaroscuro”,意為“明暗對照法”)形成了直接的呼應。盧明城本身即是這個明暗交織世界中的“明”(clair)。而“抹除”儀式——在花瓣的悽美(“煙霧和花瓣中消失”)與生命的消逝的殘酷之間——正是這種明暗藝術手法的具象化體現。遊戲標題“Clair Obscur”本身就是一種藝術術語,指代光與暗的強烈對比。主城命名為“Lumière”(光),而核心衝突源於“畫師”帶來的“抹除”(Gommage)——一種吞噬生命的黑暗力量。這種命名上的直接對立,將“Lumière”定位為與威脅其生存的“幽暗”(obscur)力量直接抗衡的“光明”(clair)一方。這種由名稱本身建立的內在張力,無疑是遊戲敘事和主題的核心驅動力,象徵著希望與絕望、存在與虛無之間的永恆較量。

畫師與畫布:光與創造的元敘事

遊戲的深層背景故事進一步揭示,盧明城的世界實際上存在於一塊由被稱為“畫家”(Painters)的魔法使用者創造的魔法畫布(Canvas)之中,而畫師(Aline)與雷諾阿(Renoir)正是在爭奪這塊畫布的控制權。這一設定為盧明城的“光”增添了更為複雜的維度:它究竟是內在的、真實的光芒,還是被描繪出來的、依賴於創作者/毀滅者意志的脆弱存在?

這一元敘事揭示了盧明城存在的虛構性,也給其“光”的象徵意義帶來了深刻的模糊性。盧明城並非一個有機、獨立的現實,而是一個被創造出來的“畫布世界”。畫師艾琳和雷諾阿是操縱這個現實的外部力量。因此,與盧明城相關的“光”可能是一種人為的或被強加的特性,是“畫家”設計的一部分,或是他們衝突的副產品。這引發了更深層次的疑問:盧明城的希望是真實的,還是畫布內預設的反應?這種“光”是其固有的品質,還是其創造者的一種美學選擇?盧明城為生存而進行的鬥爭,也因此演變為一場為其光芒和存在的真實性而戰的鬥爭,對抗那些能夠從字面上將其抹去的超然力量。這使得“Lumière”不僅是在對抗隱喻性的黑暗,更是在對抗一種字面意義上的“去創造化”,其“光”成為了在被構建的世界中爭取自主和現實合法性的象徵。

二、光與暗的恆久之舞:明暗對照法與普遍象徵

明暗對照法(Clair-Obscur/Chiaroscuro):光影的藝術掌控

法語詞“Clair-obscur”源自意大利語“chiaroscuro”(意為“亮-暗”),是一種經典的藝術技法。它通過強烈的光影對比來塑造物體的三維感、營造戲劇性氛圍、表現空間深度和傳達特定情緒。這種技法在藝術史上源遠流長:

- 文藝復興時期:達·芬奇早期運用此法來塑造人物形態,營造柔和而富有立體感的效果,如其作品《巖間聖母》所展現的神秘氛圍。

- 巴洛克時期:卡拉瓦喬在其作品《聖馬太蒙召》中將強烈的明暗對比(被稱為“暗色調主義”Tenebrism)發揮到極致,用以引導觀者視線,賦予敘事以神聖意義。倫勃朗在《夜巡》中則動態地運用光線來突出中心人物,在宏大的群像中創造出深度、動感與戲劇性。

- 浪漫主義時期:戈雅在《農神吞噬其子》中運用深邃的陰影,極大地增強了神話場景的恐怖感與張力。

- 現當代藝術、攝影與電影:從愛德華·霍普《夜遊者》的孤獨疏離,到辛迪·舍曼《無題電影劇照》系列對經典黑色電影光影的戲仿,再到電影攝影(如希區柯克作品、雷德利·斯科特《銀翼殺手》的未來黑色美學)及數字藝術,明暗對照法的運用無處不在。

值得注意的是,遊戲《光與影:33號遠征隊》的標題“Clair Obscur”正是直接引用了這一藝術術語,巧妙地將其核心主題與悠久的藝術傳統聯繫起來。這種藝術技法,以及由此引申出的遊戲標題,不僅僅是一種美學原則;它更成為一種視覺隱喻,象徵著通常由光明與黑暗所代表的基本存在與道德衝突。明暗對照法通過光與暗的戲劇性相互作用和強烈對比來創造特定的藝術效果,如戲劇性、深度和情緒。光明與黑暗是普遍公認的象徵,代表著更廣泛的概念,如善與惡、知識與無知、生命與死亡。遊戲《光與影:33號遠征隊》使用了這個標題,同時講述了一個名為“光”(盧明城)的城市與抹除和黑暗勢力(抹除,畫師)作鬥爭的故事。因此,遊戲中的“明暗對照”不僅僅關乎視覺風格,而且與其核心主題鬥爭有著內在的聯繫。這種藝術技法為理解遊戲的中心衝突提供了一個框架。對這個藝術術語的刻意援引,表明了將遊戲敘事置於一個悠久的、運用光影探索深刻人類主題的傳統之中的意圖。

光明與黑暗:人類文化中的原始象徵

縱觀人類文明史,光明與黑暗始終是最具普遍性的象徵符號之一:

- 光明:通常與生命、幸福、繁榮、知識、智慧、完美存在、神性、善良、創造等積極概念相關聯。

- 黑暗:則常與混亂、死亡、冥界、無知、苦難、邪惡、虛無等消極概念相聯繫。

不同文化對光暗關係有著多樣的詮釋:

- 互補論:如古代中東文明、中國的陰陽學說等,認為黑暗是光明得以更新的必要條件,兩者是宇宙生命週期中相互依存的組成部分。

- 二元對立論:如某些諾斯底教派、摩尼教等,將光明與黑暗視為不可調和的、永恆對立的兩種本原力量。

- 宗教傳統中的光:古埃及的太陽神崇拜;古希臘哲學將光視為理性與意識的象徵(如柏拉圖將“善的理念”比作照亮靈魂的光);《希伯來聖經》與基督教將光視為神聖臨在的表徵,耶穌被稱為“世界之光”;伊斯蘭教《古蘭經》中的“光明篇”等,都賦予了光崇高的宗教意義。

三、光之傳承:盧米埃爾兄弟與電影的創世紀

奧古斯特與路易·盧米埃爾:名為“光”的先驅者

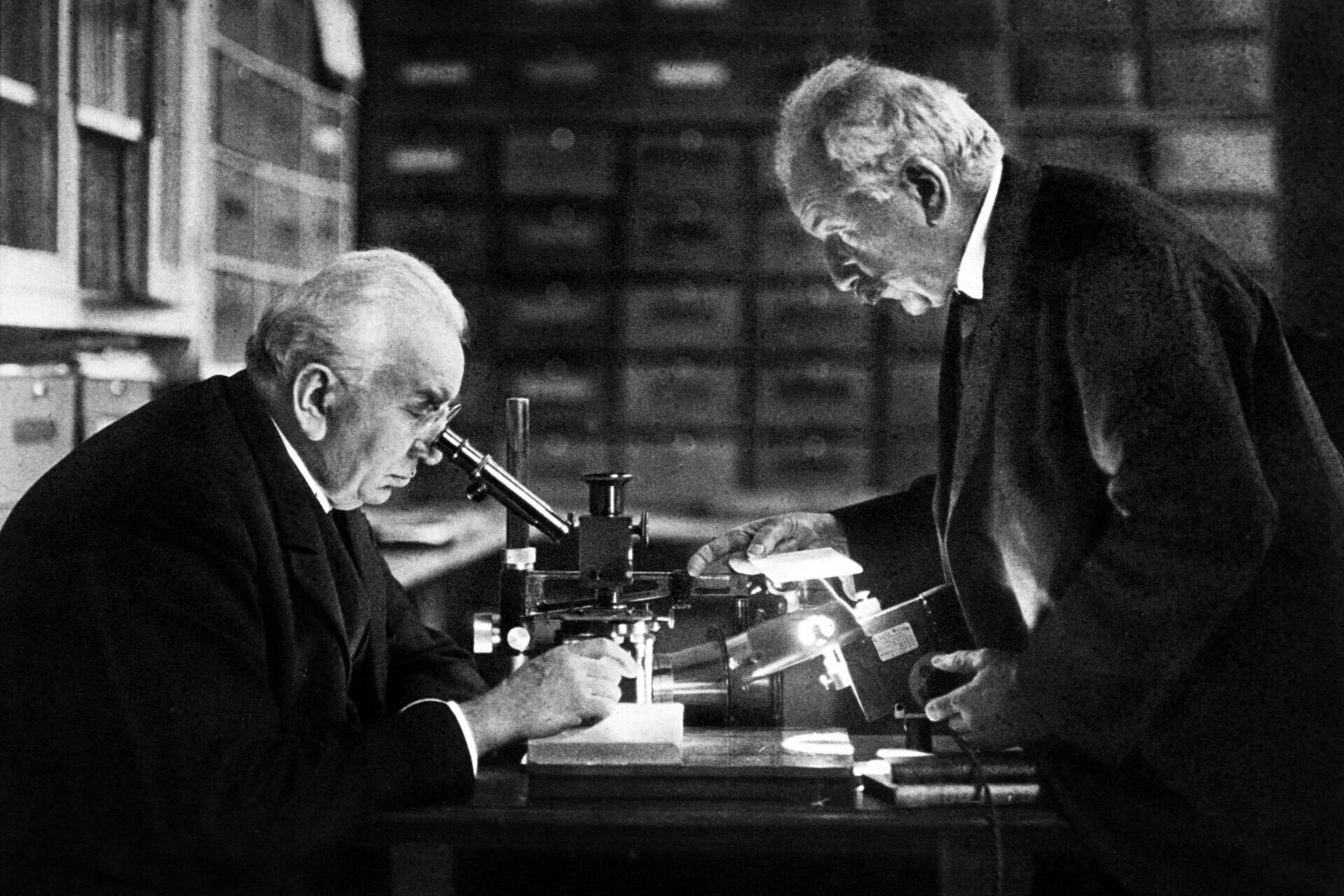

《光與影:33號遠征隊》是由法國開發商 Sandfall Interactive 製作。這讓我想到了法國的電影史先驅人物奧古斯特·盧米埃爾(Auguste Lumière, 1862-1954)和路易·盧米埃爾(Louis Lumière, 1864-1948)兄弟。他們姓氏“Lumière”在法語中恰好是“光”的意思 。這份不期而遇的巧合,為他們畢生的事業——用光影捕捉和再現現實——賦予了一層富有詩意的宿命色彩。他們的父親是一位肖像畫家,後轉行經營照相器材生意,這為兄弟倆日後的發明奠定了堅實基礎。

這個姓氏“Lumière”本身就如同一枚徽章,昭示著他們與光的特殊聯繫。他們的核心發明——電影放映機(Cinématographe)——完全依賴光來捕捉影像(光線進入鏡頭使膠片感光)和投射影像(光線穿透膠片投射到銀幕上)7。他們開創的電影藝術,常被稱為“光影的藝術” 。因此,他們的名字本身就成為了他們工作的象徵。這種“名副其實”(aptronym)的巧合,為他們的故事增添了傳奇色彩,彷彿“光”之兄弟註定要以一種全新的形式為世界帶來“光”。

Cinématographe:用光捕捉並投射現實

盧米埃爾兄弟最著名的發明是“Cinématographe”(電影放映機),這是一臺集攝影、洗印和放映功能於一體的革命性設備。它於1895年獲得專利。Cinématographe相較於愛迪生的Kinetograph更為小巧輕便,採用手搖驅動,並使用了帶齒孔的膠片(盧米埃爾兄弟對膠片穿孔技術亦有貢獻)。其間歇式輸片機制的靈感來源於縫紉機。

1895年3月22日,他們在巴黎為法國國家工業促進會進行了一次私人放映,展示了單部影片《工廠大門》(Workers Leaving the Lumière Factory)。而更具里程碑意義的是同年12月28日,在巴黎卡普辛路大咖啡館的印度沙龍(Salon Indien du Grand Café)舉行的首次商業公開售票放映。這次放映包括《工廠大門》、《火車進站》、《嬰兒的午餐》等十部短片,每部時長約50秒,被廣泛認為是電影的誕生日。

電影:“光與影的藝術”(L'art de la Lumière et de l'Ombre)

儘管盧米埃爾兄弟最初可能將電影視為一種新奇玩意(路易·盧米埃爾曾說“電影是一項沒有未來的發明” ),但他們的工作從根本上確立了電影作為一種依賴光影交錯的藝術形式。早期的黑白電影本身就是對光的巧妙運用:

- 投影行為本身就是光線穿過膠片投射到銀幕的過程。

- 黑白膠片記錄的是亮度值,使得陰影、中間調和高光區域層次分明,富有表現力。

- 早期使用的光源(如白熾燈、弧光燈)多為硬光源,能產生強烈的對比和清晰的陰影邊緣,塑造了早期電影的獨特美學風格。

他們拍攝的“紀實片”(actualités),多為日常生活場景,大量運用自然光和現實環境,通過光影的鏡頭捕捉了真實的世界。然而,盧米埃爾兄弟最初將Cinématographe及其拍攝的影片更多地視為一種科學奇觀或短暫的新奇事物,而非一種全新全球性藝術形式和產業的基石。這與電影——這種“光”的藝術——最終產生的深遠文化影響形成了巨大反差。他們著名的論斷“電影是一項沒有未來的發明”,以及他們在1905年左右便退出電影製作,轉而研發彩色攝影技術(奧托克羅姆微粒彩屏幹版,Lumière Autochrome),都印證了這一點。他們早期的影片主要是“紀實短片” 。然而,他們所釋放的這種基於捕捉和投射光線的技術,很快被喬治·梅里愛(Georges Méliès)等人所採納和發展(盧米埃爾兄弟最初曾拒絕將攝影機賣給他),這些人看到了其敘事和藝術的巨大潛力。電影從這些簡單的“光影記錄”演變成一種複雜的媒介,用於故事講述、藝術表達和文化反思,所有這些都從根本上基於對光與影的操縱。因此,他們引入銀幕的“光”,其發展軌跡遠遠超出了他們最初的設想,從技術演示轉變為一種強大的藝術和傳播力量。

為了紀念盧米埃爾兄弟對電影的卓越貢獻,法國於1982年在里昂成立了盧米埃爾學院(Institut Lumière)。這是一個集博物館、資料館、影院和教育推廣功能於一體的機構,致力於推廣和保存法國電影遺產。學院坐落於盧米埃爾家族故居內,毗鄰他們當年的工廠舊址,這更增添了其歷史厚重感和紀念意義。

四、追溯光之軌跡:“Lumière”與“Lumen”的詞源奧德賽

古老的詞根:拉丁語“Lūmen”

“Lumière”一詞的詞源之旅,需追溯至古羅馬的拉丁語。其最終詞根是拉丁語中的中性名詞“lūmen”(屬格為lūminis),意為“光、光源、日光” 。在晚期拉丁語中,“lūmen”派生出“lūmināre”,意為“星辰”(作為光源)。而“lūmināre”的中性複數形式“lūmināria”(原意為眾星),逐漸轉變為陰性單數名詞,其詞義也從特指天體光源擴展為泛指“光”本身。這一轉變揭示了早期人類將天體(尤其是星辰)視為光明主要來源的認知。

“Lumière”的詞源路徑展示了一個有趣的語義演變:一個與特定光源(星辰,“lūmināre”)相關的術語,其意義逐漸擴展,用以指代“光”這一普遍現象本身(“lūmināria”,“lumière”)。拉丁詞根“lūmen”泛指光。然而,其派生詞“lūmināre”在晚期拉丁語中特指“星辰”(一種光源),而“lūmināria”是其複數形式。隨後,“lūmināria”轉變為陰性單數名詞,意為“光”(這一現象)。這表明了一種概念上的發展路徑,即對光的理解從識別其顯著的自然來源(星辰)演變為對光概念本身的抽象。語言反映了這種認知上的轉變,從具體(一顆星)到抽象(照明)。這個詞本身就承載著概念發展的這段歷史。

向法語的演變:從“Lumiere”到“Lumière”

從晚期拉丁語的“lūmināria”(陰性,“光”)開始,這個詞進入古法語,演變為“lumiere”(陰性),隨後在中世紀法語中保持為“lumiere”(陰性)。最終,它在現代法語中定型為“lumière”(陰性),仍意為“光”。在整個演變過程中,“光”的核心意義保持了高度的連續性,而語法性別則從拉丁語的中性(lūmen)轉變為晚期拉丁語的陰性(lūmināria),並一直延續到現代法語。

五、量化光輝:流明——光的科學標尺

定義流明(lm):感知光亮的量度

與法語“Lumière”同源的拉丁詞“Lumen”,在現代科學中擁有了精確的度量意義。“流明”(lumen,符號:lm)是國際單位制(SI)中用於衡量光通量(luminous flux)的單位。其精確定義為:由一個發光強度為1坎德拉(candela, cd)的點光源,在一個球面度(steradian, sr)的立體角內所發出的光通量,即為1流明。其關係可表示為:1 lm=1 cd⋅1 sr 。

單位背後的科學:光通量與輻射通量

理解流明的關鍵在於區分光通量與輻射通量(radiant flux)。輻射通量衡量的是電磁輻射的總功率,無論其波長是否能被人眼感知。而光通量則特別考慮了人眼的視覺敏感度,它通過“視見函數”(luminosity function)對不同波長的輻射功率進行加權,從而反映人眼實際感知到的光的“數量”或“亮度” 。因此,流明衡量的是“有效”的光,即能被人眼感知的光。

科學單位“流明”並非僅僅是對能量的物理測量,而是專門設計用來量化被人眼感知的光,從而在客觀物理學與主觀人類感知之間架起了一座橋樑。光通量(以流明為單位)明確地包含了“視見函數”,該函數模擬了人眼對不同波長光的敏感度。這使其區別於輻射通量——一個純粹的、衡量總光能的物理量。因此,流明是一個“以人為本”的科學單位,它試圖客觀地測量一種主觀體驗(亮度)。選擇直接源自拉丁語“光”(lumen)的詞彙來命名這個特定的、經感知加權的單位,進一步強化了它與人類對光的體驗的聯繫,而非一個更抽象的能量度量。

流明是從國際單位制基本單位坎德拉(衡量發光強度)和球面度(衡量立體角)推導出來的導出單位。它是光度學(photometry)——研究如何根據人眼感知亮度來測量光的科學——中的核心概念。流明使得對不同光源的視覺效果進行客觀比較成為可能。

六、點亮數字王國:虛幻引擎的Lumen技術

虛幻引擎5中的Lumen:動態全局光照與反射

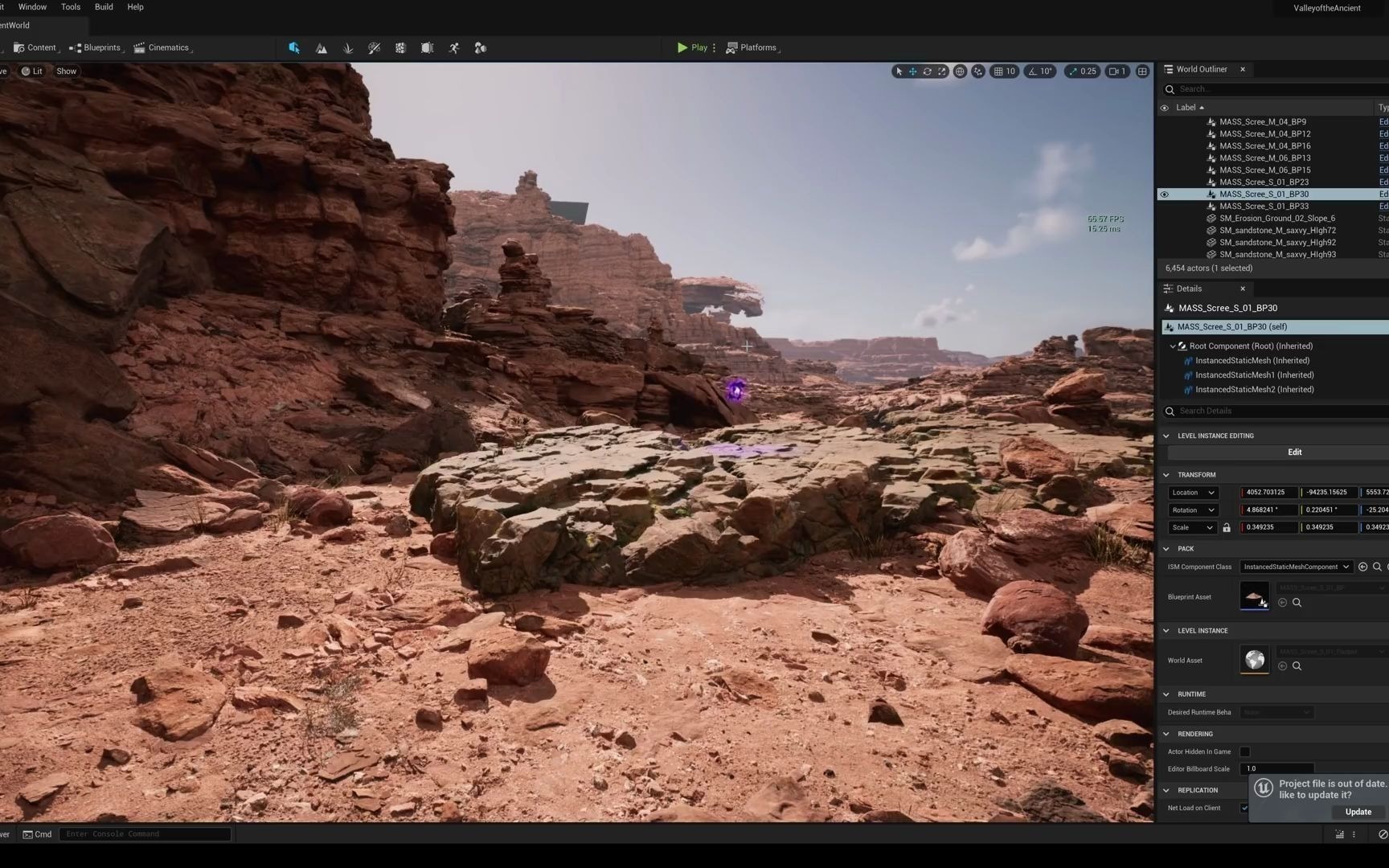

在當代數字技術領域,“Lumen”一詞再次煥發新生。Epic Games公司開發的虛幻引擎5(Unreal Engine 5)將其先進的動態全局光照(Global Illumination, GI)與反射系統命名為“Lumen” 。該系統能夠實時渲染具有無限次漫反射的間接光照以及間接鏡面反射,覆蓋從毫米級到千米級的廣闊細緻環境。這使得數字場景中的光照效果,如色彩溢出(color bleed)和間接陰影,達到了前所未有的逼真程度。

“Lumen”命名之緣由

儘管Epic Games在現有資料中並未明確闡述其命名Lumen系統的具體原因,但幾乎可以肯定,這個命名直接源於光的科學單位“流明”(lumen)及其拉丁詞源“光”。該技術的全部目標就是在數字環境中以極高的真實度模擬光的複雜行為。

虛幻引擎Lumen系統的命名和功能,代表了在數字領域複製物理光復雜行為的努力達到了一個新的高峰,有效地讓創作者能夠在虛擬世界中以高度的保真度和動態性“用光雕塑”。該系統命名為“Lumen”,直接喚起了光的概念及其科學度量。其核心目的是實現“完全動態的全局光照和反射”,旨在模擬光在現實世界中與表面相互作用的方式(無限次反彈、顏色滲透、間接鏡面反射)。它利用了諸如光線追蹤(軟件和硬件)等先進技術來實現這一目標 。通過取代舊的、動態性較差的方法(如屏幕空間全局光照SSGI、距離場環境光遮蔽DFAO、預烘焙光照貼圖),Lumen為數字場景的照明提供了一種更具交互性和真實性的方法。這項技術使藝術家和設計師不僅能將光用於基本可見性,還能將其作為創造氛圍、引導玩家和增強敘事的基本工具,就像電影攝影師或畫家使用物理光一樣。

“Lumen”這個名稱的選擇,為一項尖端的圖形技術與古老的拉丁語“光”之間建立了一條直接而響亮的聯繫,突顯了人類對光的迷戀以及在數千年和不同技術範式中駕馭光的持續努力。拉丁詞“lūmen”意為“光” 。光通量的國際單位制單位是“流明”,源自這個拉丁詞根 。虛幻引擎的光照技術被命名為“Lumen” 。這種一貫的命名並非偶然;它刻意利用了與“光”相關的豐富語義和歷史領域。這表明,即使在計算機圖形學這樣高度抽象和技術性的領域,“光”這個基本、近乎原始的概念仍然保持其力量,並作為描述試圖複製它的技術的直觀術語。從古羅馬到現代遊戲引擎核心,“lumen”一詞的旅程突顯了光對於人類理解和技術努力的持久中心地位。它展示了核心概念及其代表詞彙如何在截然不同的背景下適應並找到新的相關性,反映了專注於理解和操縱光的不間斷創新鏈條。

總結

“光”作為一種核心概念,及其語言學上的對應詞如“Lumière”和“Lumen”,何以能在如此眾多且看似不相關的領域中保持著持久的活力與多重意義?這或許根源於人類對光最本能、最深刻的體驗:光是視覺與生命得以存在的前提,是溫暖與知識的源泉,更是在藝術、宗教與哲學中被賦予了無窮象徵力量的母題。從一個簡單的詞語演變為複雜的能指,“Lumière”的旅程,也映照出人類自身在理解、駕馭和再現“光”這一基本物理現象方面不斷演進的歷程。

“Lumière/Lumen”在不同領域的持續重現和適應,可以被視為人類在理解和操縱光方面不斷進步的縮影。每一次“Lumière/Lumen”的出現——無論是詞源演變、電影先驅、科學單位、遊戲技術,還是遊戲中的象徵符號——都代表了人類與光概念互動的特定方式。詞源之旅展示了語言中光概念的演變。盧米埃爾兄弟代表了由光構成的圖像的技術捕捉和藝術投射。科學單位“流明”標誌著對感知光的客觀測量和量化。虛幻引擎的Lumen體現了對光的複雜數字模擬和操縱。《光與影:33號遠征隊》則在敘事框架內將“Lumière”用作強有力的象徵。這些實例共同構成了一個歷史和概念上的進展。這個詞本身,以其各種形式和應用,追蹤了人類在與光的關係中日益增長的複雜性。

從一款當代文化產品中的一個命名元素出發,我們得以管窺人類歷史、技術創新與象徵思維的廣闊圖景。這一切,都被“Lumière”——“光”——這個恆久而強大的概念所照亮。它提醒我們,即使是最微小的文化符號,也可能成為連接過去、現在與未來的紐帶,折射出人類文明在追尋光明、理解光明和創造光明的漫長道路上所留下的深刻印記。