“I want it to hurt. Because that means it meant something”

1

《林中之夜》發售6年了。2017年,20歲的Mae輟學回到負鼠鎮。如果Mae的故事發生在遊戲發售那年,她今年就要26歲了。我今年也26歲了。我的微信頭像換過幾次,但都是Mae。最後,我的頭像固定在了她在樹林中坐在木樁上觀察別人聚會時的樣子。

每當身處人群之中,我總能想起這個場景。近景的我和遠處的人群,像極了Mae坐在篝火旁的樹樁上,默默觀察著周圍的一切。這種疏離不來自於缺少話題,也不是性格不合,更不是所謂享受孤獨——更像是某種自發地將自己冷落的快感。而這種快感,也是遊玩《林中之夜》給我帶來的獨特感受。

每一個體驗過《林中之夜》的玩家都會同意,這是一款能引發玩家共鳴的遊戲。Mae從大學退學回到家鄉的小鎮,她做了所有人都想做但不敢做的事情。但這不是一次治癒的救贖之旅:Mae即使回到了家,她的心理問題也無時無刻不在困擾著她。正相反,正是因為孤獨無法避免,Mae和我們才如此貼近。通過對Mae心理狀態的描寫,作者展現出的是人和人之間的相似性。對與迷茫的Mae和我們來說,孤獨和不被理解才是接近真實的。

“我是個垃圾哺乳動物!”

2

遊玩林中之夜,就像是品嚐普魯斯特的“瑪德萊娜小點心”,要用身體長久地揣摩才能喚起一點點殘存的記憶。這種感受不會在某個瞬間出現,而是在遊玩的過程中逐漸表達出來。

就像是遊戲的開場:深夜巴士穿過林間的高速公路。遠處浮現出一小片光亮,那是負鼠鎮的公交車站。深夜的巴士站只有維修工和自動販賣機。沒有人在公交站迎接她,Mae只好獨自一人穿過樹林回家。末班公交車向遠方駛去,自動售貨機的滋滋聲聽不見了,巴士站的燈光也逐漸黯淡。最後,Mae終於嗅到負鼠鎮的味道——雨後潮溼的街道,樹林裡輕微腐爛的蘑菇,遠方餐桌上的柑橘、青椒、混合著剛出爐的肉桂麵包。Mae知道,自己回到了家。

負鼠鎮設定在賓州中部的鐵鏽帶小鎮。遊戲從不同的側面表現了去工業化之後的負鼠鎮:隨意擺放在街道兩邊的電線杆,無人問津的連鎖便利店,生鏽的戰爭英雄雕像,徑自穿過市中心的鐵道,遍佈雨水痕跡的褐色磚房。

沒人體驗過泡沫時代紙醉金迷的東京,也沒人駕駛過邁阿密紫色夕陽下的敞篷跑車。但相同的是,這些場景都會在我們心中喚起一樣的不曾存在過的記憶。負鼠鎮也是如此,它甚至比異域位面或是獵戶座的行星戰爭更吸引人。

小鎮只有一條街,那是一個兒童的海馬體能容載的最宏偉的舞臺。那是一個我們都沒有經歷過,但都感到熟悉和安全的地方。我們熟悉這裡的一切:這是屬於我的街道。負鼠鎮是我們共同虛構出的兒時記憶。這讓我想起《劇場》中的一句臺詞——“這裡是全世界最安全的地方了”。

沒有一個人經歷過負鼠鎮。但在那裡,我們一同想起了家。

鐵鏽帶的賓州小鎮

3

三年前,我在賓州的一所大學讀書。初來乍到的我每天都在想家。一天,我去附近小鎮的中餐館吃飯。鄰桌的一位老人熱情地向我們介紹自己。他說他在二十分鐘外的地方開了一家中國超市,邀請我們不時過去逛逛。

當時我沒有車,最終自然未能成行。但是我在網上看到了那個地方的一張照片:一個70年代的亞洲超市貨架上,一袋味精孤單地擺放在最頂部的貨架。簡陋的塑料包裝袋上面用藍色水筆寫了三行字:“味精 / 5磅 / $9.99”。

當時我不會知道,後來的我再也沒能忘記這個畫面。那袋東西,簡直是個怪物。

想要家鄉的味道?開車十分鐘就到了,十塊錢五磅。

“味精,五磅,$9.99”

4

我在遊戲中最喜歡的片段之一是和Mr. Chazokov一起看星星。

在夜空中尋找星座,是我能想到最浪漫的事情之一了——如果能一個人能從極度無聊的東西中尋找到意義,那再乏味的日常也可以打敗吧。

抬頭仰望星空的時候,我總覺得自己是在和原始人類並肩坐著消磨時間。在電燈和蠟燭還沒被髮明的時候,在爻辭汙染龜甲和洞穴牆壁之前,他們在晚上擁有的只有星星。在上萬個百無聊賴的夜晚,我和數萬年前的祖先一起,對著滿天繁星指指點點。儘管我如今看到的,已經不再是同一片星空了。

21世紀的一天,幾位人類學家走進了西班牙一個深邃狹長的山洞。他們對牆壁上原始人類刻下的動物圖案感到困惑:這些極度相似,又帶有些許區別的動物圖案,究竟代表著什麼呢?

洞穴牆壁上的神秘圖案

5

天文學家眼中星空是望遠鏡投射的遠方,負鼠鎮的美好也只能是萬花筒中的幻象。在負鼠鎮,沒有一個人真正地快樂:貧困、停滯、和蕭條籠罩著小鎮。小鎮終究是要死了。如果曾經去過一個正在死去的鎮子,你一定能體會這種感覺。有些東西人不需要真正經歷便能理解。

Mae在遊戲的整個劇情中似乎從沒感受到過“開心”。她的生活中也沒有那些治癒感的“小確幸”。她的所謂生活,不過是遊蕩在負鼠鎮,等著朋友們下班之後和他們一起去探索荒廢的小鎮。負鼠鎮是一個瀕死的城市,了無生氣。但所有玩過《林中之夜》的人都會相信,Mae在負鼠鎮是幸福的。

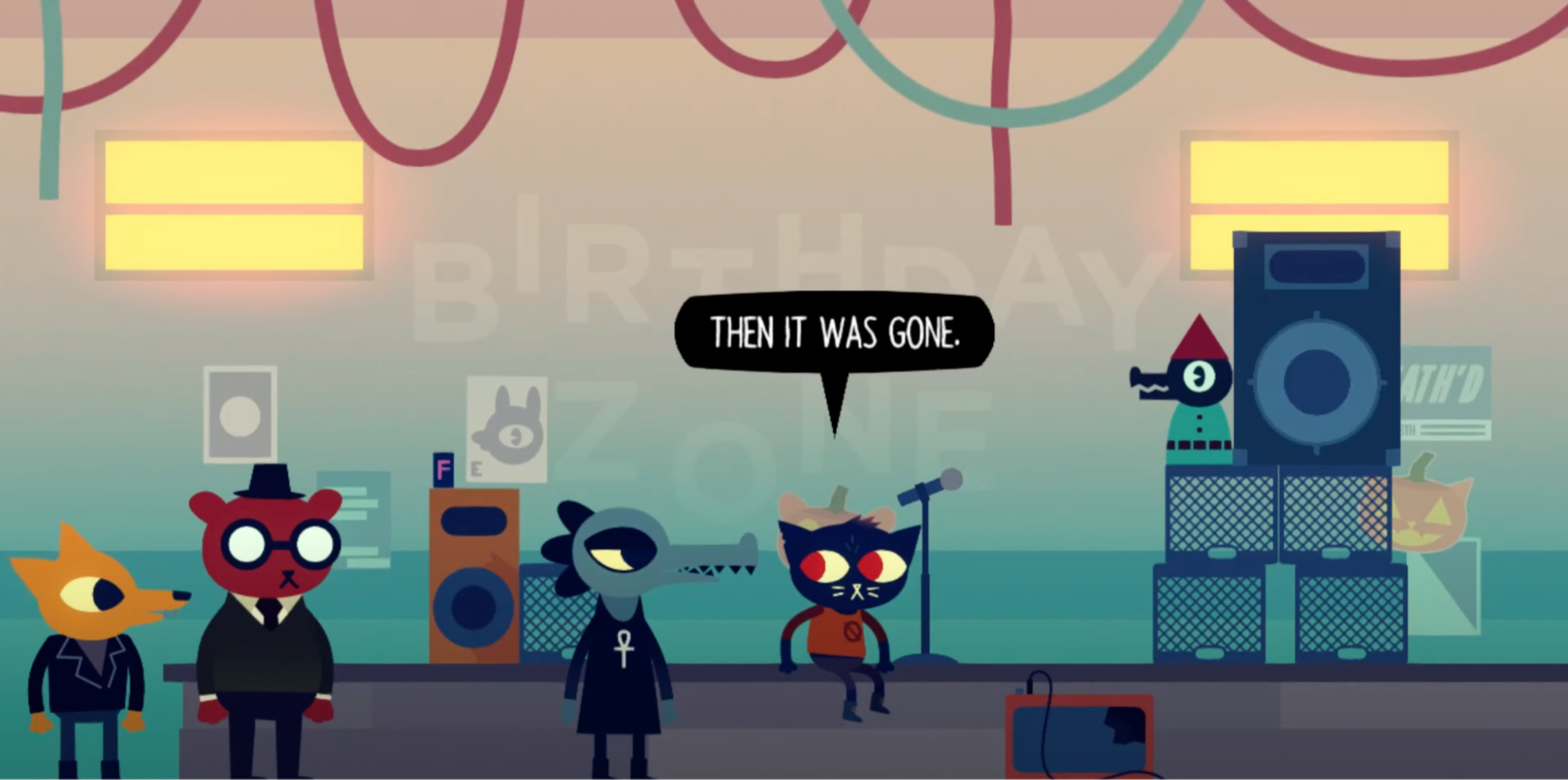

就像是遊戲略顯倉促的收尾:Mae和朋友們在排練樂隊的車庫閒聊,似乎時間就會這麼進行下去。明天還會像昨天一樣,早上起床,和爸爸媽媽問好,和朋友們打招呼,晚上去進行無害的犯罪和小小探險。即使搞砸了和朋友的關係,只需要在回家的路上道歉就和好如初。Mae在20歲這一年,重新經歷了再回不去的時光,找回了失去的純真。

而剩下的我們,在年輕的時候就急著向童年揮手告別,此後用一生去悼念。

遊戲的最後一幕

6

從匹茲堡出發,沿著 I-80 高速公路向東開3個小時,跨過賓夕法尼亞和俄亥俄的州界,你會遇到一個叫 Clyde 的小鎮。這是舍伍德·安德森度過童年的地方,他以這裡為藍本創作了《小城畸人》,其中一個故事是這樣的:

裡菲醫生45歲時娶過一位富有的姑娘。他們結婚不到一年,那姑娘就死了。

從此,他就獨自一人在診所裡工作。 診所不大,患者不多。沒有患者的時候,醫生就在書桌上“建立小小的真理的金字塔。建立成了,便把它們打倒,這樣便有真理可建別的金字塔”。

醫生在診所裡總穿著白大褂,白大褂的兜裡都是些紙片。過了幾周,那些紙片就會變成硬硬的紙球。然後醫生就把它們倒到垃圾桶裡。這種習慣,在醫生遇到那姑娘之前便養成了。“”

當時,那姑娘的父母接連過世,繼承的家產讓她身邊不乏追求者。她曾經一度考慮過嫁給一位珠寶商的兒子,但是她馬上發現那人的虛偽。一次意外的懷孕之後,她走進了醫生的診所。

“秋天,兩人認識沒多久,她便嫁給了他。第二年春天,她就去世了。在那個冬天裡,他將自己潦草寫在紙片上的零星雜念讀給她聽。讀完之後,他會笑著將它們塞回口袋,等它們變做硬硬的紙球。”

Clyde,Ohio

7

六年前,通關遊戲的時候,沒人懷疑負鼠鎮會就這麼永遠精確地處在分崩離析的邊緣。就像是一個流通不暢的沙漏,藉由一種微妙的均衡,達成一個穩定但錯誤的狀態。

儘管,從來沒人問過Mae,為什麼她要從大學退學。但是,別大驚小怪了——作為這個社會的一員,你我大概都能猜到是為什麼。那些奇怪的夢似乎暗示了原因。那些“古神”的召喚,讓我們得以一窺Mae的內心深處:也許是學校的壓力,又或許是深處人群的孤寂,也可能是她單純想家了。

於是Mae回到了家。她希望通過“在乎些什麼”來完成對自己的救贖。她試圖和小鎮重新建立起鏈接,以此來打敗人生的失敗、冷漠和虛無。

同理心的缺乏,讓Mae更盡力地去度過一生。她可以選擇漠然度過一生,但付出關心就必然帶來傷害。最終,Mae給出了她的答案:

"I get it. This won't stop until I die. But when I die, I want it to hurt. When my friends leave, when I have to let go, when this entire town is wiped off the map, I want it to hurt. Bad. I want to lose. I want to get beaten up. I want to hold on until I'm thrown off and everything ends. And you know what? Until that happens, I want to hope again. And I want it to hurt. Because that means it meant something. It means I am something, at least... pretty amazing to be something, at least..."

“我知道,直到我死這些都不會停。但是我死的時候,我想體會到痛苦。當朋友們離開我,當我也不得不放手,當這個小鎮從地圖上被抹去——我希望能體會到痛苦。我想輸。我想捱揍。我不想放手,直到我被甩掉,然後一切結束。而且你知道嗎?在那之前,我都會保持希望,而且我希望體會到痛苦。因為這意味著這一切都有意義。這意味著我還在這兒……至少在這兒是挺好的。至少……”

8

多年以後,考古學家們再次進入了那個雕刻著神秘壁畫的洞穴。這次,他們摘下了頭燈,手裡舉著的也不再是手電筒,而是一隻只的火把。

搖閃的火光照在洞壁上,讓那些重複又有著細微差別的圖案有了明暗變化。有時野牛前腿更清晰一些;有時候是後腿。考古學家們試著有規律地移動火把。他們注意到,在某些頻率下,這些動物就像是在奔跑一樣。考古學家入迷地觀察著這些變幻著的迷人圖案。接著,他們意識到一個驚人的事實:

這些來自古老年代的藝術家,他們用石頭創作出了最早的電影。

在草原上追逐獵物的殘存記憶,在微弱的光芒下復活。

火把照亮牆壁上的“膠片”

9

Mae的家西邊有一座大橋。大橋所在的場景沒有任何互動,但Mae隨時都可以坐在橋上,靜靜欣賞負鼠鎮的夕陽。

在匹茲堡參加完畢業典禮之後,我來到城市遠處的觀景臺。看著即將離開的城市,我突然想起林中之夜這個場景。

那是一種探索完畢的感覺。像是當你終於打通一個遊戲,擊敗了所有的Boss,收集了所有的物品。最後你回到整個世界的最高點,靜靜俯瞰著整個遊戲世界。

然後你知道,這個遊戲終究是被你窮盡了。人的一生有幾十萬個小時,其中的幾個被用在這個遊戲上,永遠地花掉了。我讀到的文字,見過的景象,永遠儲存在大腦的邊緣系統裡面。自此之後,我做出的決定,不能說沒有受到這個遊戲的影響了。

然後我點擊退出,再沒有打開這個遊戲。

Mae和她的大橋

10

這些讓我想起在布魯克林的一個週一早上。街上人很多,但是很安靜。只有我一個人在抬頭仰望——地鐵站上方的樓很高。地鐵裡,投幣電話亭的話筒不知所蹤。四周無人,我做了一個隔空拿起話筒的手勢。接著,我意識到我已經記不起任何一個人的電話號碼了。

拿著這個空氣做成的話筒,我想給過去的自己打個電話,對他說,你還記得我嗎?帶我回去吧,那裡我就能感到安全了,那裡我不覺得孤獨和迷茫,也不擔心沒有可以愛的東西。

可是我最終還是放下了手。

因為我沒有放棄現狀的勇氣,家鄉也沒有我兒時的朋友。

(完)