这款游戏在我心目中算得上是为数不多的神作,以至于让我忍不住写这样一篇文章来赞美。

基本的玩法和简单剧情网上应该都有了,我就从艺术价值的方面来看待这样一部作品,毕竟要分析这样一部近乎纯粹的叙事作品,更应该参考电影文学的角度,事实上,如今越来越多的主机或多或少地向影视化转型并成为主流,其受众也应该是对电影较为感兴趣的一类。

一、神叨叨的叙事风格颇有一种大卫林奇之感。

如果我们把穆赫兰道的剧情给捋顺了,将林奇隐藏起来的线索都摆明,我们便可以看见一个相当简单的剧情——一位女生因为嫉妒自己的另一半找了男朋友离开自己,买了杀手去杀另一半,结果自己在床上做着各种噩梦,最后心理崩溃吞枪自尽。

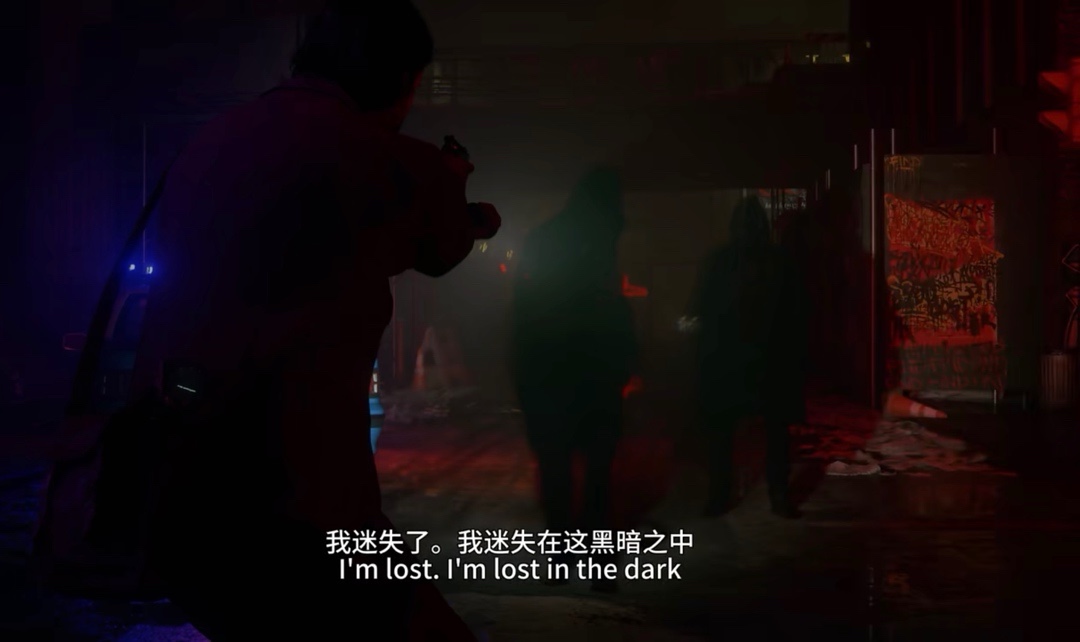

但好就好在,大卫林奇通过各种表现手法,极大了深化了电影内容,而心灵杀手2也是如此。叙事手法切乱了时间线,将各种要素用一种神秘的隐喻代替,比如神奇开关、黑暗之地、被撕下的故事纸等等。共同创造出一种荒诞离奇,类似克苏鲁的“未知的恐惧”,无数的未知吸引着人继续探索下去。

黑暗之地本质上是一个无法被完全理解的领域,而艾伦在其中写作,但即使他能改变故事的某些部分,仍然无法完全掌控现实,自以为自己是作家,但其实他也不过是被书写的角色,这让游戏的恐怖感更接近洛夫克拉夫特式的宇宙恐怖。

黑暗之地的阴影

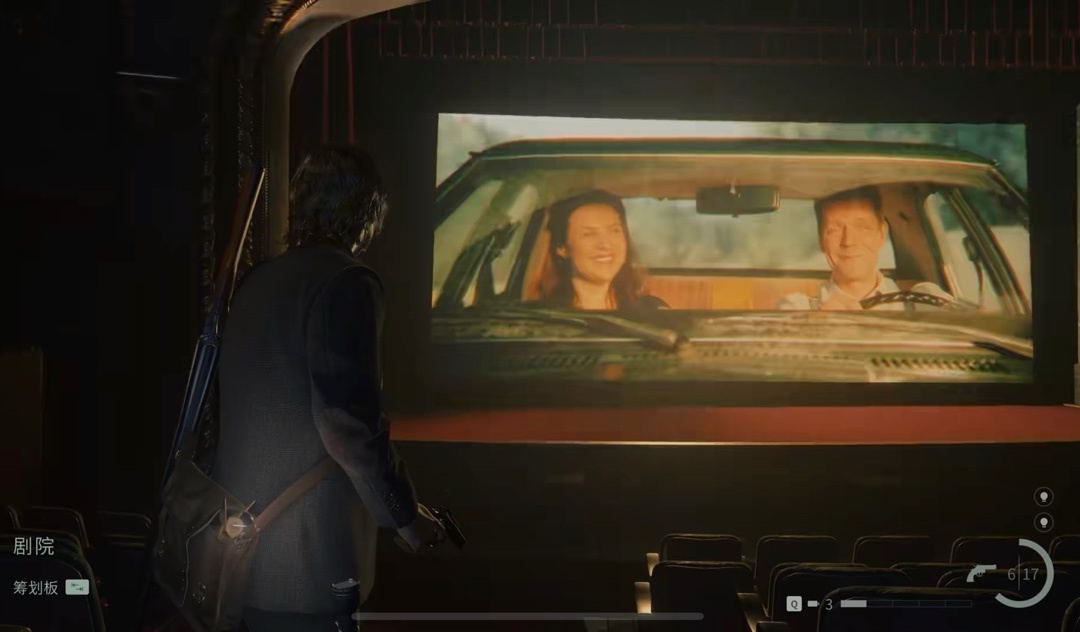

二、游戏里大量使用的实拍画面(Full Motion Video),进一步模糊了现实与虚构的界限。

在游戏里,FMV和3D渲染画面交错使用,很多时候它们并不会自然过渡,而是以一种突兀、割裂的方式呈现出来,这种处理方式并非技术问题,而是刻意制造的认知错乱。

1、角色在游戏世界里行动,但在实拍影像里变成“演员”,让人不禁怀疑:游戏里的人物是真实存在的吗,还是他们本质上只是某个剧本的表演者?

2、某些场景切换到实拍后,人物的表情、动作会显得更加夸张或怪异,像是意识陷入了一种更深层次的梦境。

3、艾伦·韦克在黑暗之地的部分,实拍画面往往与他的精神崩溃同步出现,就像是现实世界的影像入侵了游戏的虚构世界,或者说,游戏本身成为了一种“电影中的电影”。

关于游戏里的FMV画面,也让人想起大卫林奇的另一部作品——内陆帝国,这是其首部完全使用数码摄影(Sony PD150 摄像机)拍摄的长片,与他以往的电影相比,画面呈现出一种低清晰度、粗糙、不稳定的视觉效果。在恐怖或超现实片段中,这种数码影像的粗糙感反而增强了“超现实噩梦”般的效果,让观众无法确定自己到底是在看现实,还是一种劣质的模拟现实,始终在现实与幻觉之间徘徊,找不到确定的真相。

剧院里大屏幕的FMV

FMV过渡剧情

三、游戏里不时穿插的歌舞表演算得上是这部游戏之所以为神作的最大原因。

1、歌舞的出现往往伴随着艾伦的意识变化,尤其是在黑暗之地的某些桥段,舞台灯光亮起,演员开始表演,观众席空无一人,整个场景就像是意识在崩溃的边缘。

这与大卫林奇作品里的意象(比如“双峰”里的红房间、“穆赫兰道”里的“Silencio”俱乐部)也较为很相似,那些突如其来的歌舞桥段,往往意味着角色的精神世界正在塌缩,或者现实正在变形。

Silencio俱乐部里的舞台表演

红房子

2、游戏里最重要的一部分是阿斯加德旧神乐队的摇滚演出,这部分不仅在视听上极具冲击力,更重要的是它承载了某种“仪式感”,就像是一种巫术般的召唤,借助音乐来打破现实和幻象的边界。

这种感觉类似尼采在《悲剧的诞生》中提到的“酒神精神(Dionysian)”——一种狂欢、混沌、非理性的体验,人们在音乐和舞蹈中迷失自我,进入某种更深层次的存在状态。

因此这些场景的出现往往意味着某种“故事的转折点”或“现实的崩溃”,就像是角色正在进入某种无法控制的剧本之中。

虚幻的歌舞场景

3、传统恐怖游戏往往会强调一种压抑、恐怖、黑暗的氛围,而alan wake2反其道而行之,穿插进大量夸张的歌舞表演,甚至每章结束都有一首相当旋律相当火热的歌曲,与游戏其它部分形成强烈反差。

德国戏剧理论家、剧作家布莱希特(Brecht)曾提出的一种戏剧表演理论——间离效果(Verfremdungseffekt),让观众意识到自己在观看一场戏,而不是沉浸在叙事中。

而玩家作为歌舞表演的唯一观众,在这种强烈反差影响下,便会产生极为强烈的错位感,让游戏神秘的未知感扑面而来,也因此使得整部游戏更像一部超现实主义的实验作品,更具艺术特色。

ps:如果你玩过这款游戏,不知道有没有和我一样,在小酒吧里听拖地工唱了好久Nightless Night(无夜之夜),恐怖游戏里最为悠闲的时光了