落日間鏈接:Ian Bogost 遊戲研究,第十五年 Game Studies, Year Fifteen (2015)

譯按

這篇文章是遊戲學者,哲學家 Ian Bogost 在 Frank Lantz 所開啟的討論談判 Parley (2015) 後所寫的。

文章名字很有趣,如他所言,是刻意與 Espen Aaserth 寫在遊戲研究(Game Studies)開啟的 電腦遊戲研究,第一年 Computer Game Studies, Year One (2001) 所對應的。

這篇文章可作為置身西方遊戲研究內的研究者 Ian Bogost 對於這遊戲研究發展的十五年來的回顧,他遺憾地報告,時至今日,「遊戲仍是個笑話」:

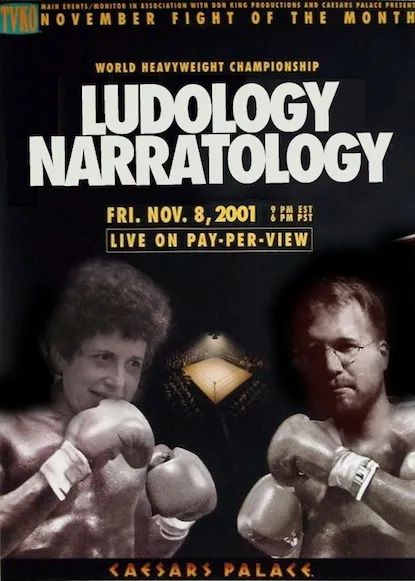

他從敘事學與遊戲學這場其實從未真正發生與對立的形式主義(formalism)討論;提到了遊戲研究與討論中為了尋求學科合法性與獨立而出現的庸俗主義(philistinism)的情形;再到遊戲研究中話語的過度生產,從繞來繞去的來以「重要性」為包裝,實則談論價值的原教旨主義(fundamentalism);再到試圖整合讓各方都滿意的虛假的解決主義(resolutionism)的危險。

但我最感慨的是最後一段:「敗犬研究」,或許是他自嘲於他們這群遊戲研究者自身的自述。時間飛逝,不同人在不同地方的選擇繼續努力或離開,Bogost 提到早期的參與遊戲學與敘事之爭的遊戲研究者(Janet Murray, Gonzalo Frasca, Henry Jenkins)基本上都已離開了這個領域,而 Espen Aaserth 所在的 ITU,Tracy Fullerton 所在的 USC,Frank Lantz 所在的 NYU,還有 Bogost 自己所在的 Georgia Tech 都在持久地努力讓遊戲能夠得到更廣闊承認的道路上遭遇著困難。

就像他說的,在十五年後,「我們仍是一個不太確切的、剛剛起步的學科,其未來幾乎沒有保障。」

他最終也談到了他所認為的可能出路,就如同他在過去的文章中反覆提及的那樣:媒介研究要想蓬勃發展,也許唯一的辦法就是通過戰神金剛式的團隊合作,並最終意識到,在文化中製作和批評媒介的整體項目需要一個強大的基礎;以及我們需要更大的爭論,讓思想流派的術語和原則就可被清晰地識別,並與特定的個人和機構聯繫起來,被清楚地命名,以便在批評和設計的背景下接受調用。

這篇談論遊戲研究自身的 meta-game studies 的文章實際上為我們當下在國內展開的遊戲研究與系列的討論提供了一份寶貴的批判地圖,即在何處有危險,而或許又應該怎麼越過,何種態度更加合適,我認為值得所有希望參與到關於遊戲的討論的朋友閱讀與思考,也希望能夠與更多人一同前行。

NExT Studios「Gameplus 遊戲+」研究創作計劃

落日間

葉梓濤

Ian Bogost

Ian Bogost 是一位作家和遊戲設計師,他是聖路易斯華盛頓大學電影與媒體研究項目的教授和主任及計算機科學與技術的教授,Bogost 還是獨立遊戲工作室Persuasive Games LLC 的創始合夥人,以及 The Atlantic的特約編輯,著有《Persuasive Games》《Play Anything》《Alien Phenomenology》等。他是 MIT 平臺研究相關出版系列叢書的共同編輯,還負責 Object Lessons 叢書和論文。

他的獨立遊戲包括Cow Clicker,這是一款 Facebook 遊戲,以及 A Slow Year,是 Atari VCS、Windows 和 Mac 的電子遊戲詩集,贏得了 Vanguard 和2010 年 IndieCade 音樂節上的 Virtuoso 獎。

翻譯:葉梓濤

原文鏈接:點擊跳轉

遊戲研究,第十五年 Game Studies, Year Fifteen (2015)

Feb, 2, 2015

我知道我已經很久沒有寫過博客了——真正的博客,你知道的,以這種形式——原因有三。

首先,因為我在第一句話中就談到了博客。

其次是閱讀這篇文章的前提條件。在讀這篇文章之前,如果你有時間,你可以讀一下 Frank Lantz 談判 Parley (2015) 和儘可能多的鏈接的後續文章,因為我將以博客地方式來寫作,即我不總結任何東西,而是假設你一直都在對話的流中。

第三,因為我不打算在這裡拋出論點。相反,我打算就此事留下一系列半相關(semi-related)的記錄,並且以令人討厭的一系列主義(isms)為框架。

遊戲學主義 Ludologism

(視頻參見落日間推送)

這個 Errant Signal 的視頻對遊戲研究中令人畏懼的「遊戲學與敘事學之爭」(Ludology/narratology)的辯論提供了一個很好的概述。但看完它後,我想回顧我曾經做過的的一個觀察(參考 Ian Bogost 電子遊戲是一團亂 Videogames are a Mess (2009)),即把這兩個術語放在一起的想法本身首先就假定了一種形式主義。因為敘事學不僅僅是對故事的研究,它是對講故事本身的形式結構的研究,是從結構主義中產生的。因此,岡薩羅·弗拉斯卡(Gonzalo Frasca)呼籲為遊戲研究發展出一種類似於我們稱之為敘事學的普遍結構性科學的遊戲學,這可以合法地被視為對形式化的呼籲。(最早的敘事學家是俄羅斯的形式主義者,這並非偶然)。

Michael Mateas 和其他人提出了另一個術語敘述學(narrativist)來代表(形式主義)遊戲學的 「真正」對手。問題是,也沒有人真正想打出這面旗幟——它只是作為一個輕蔑的術語來區分一個對應的立場。像被傳言為敘事主義者(narrativists)的珍妮特·默裡(Janet Murray)和亨利·詹金斯(Henry Jenkins),實際上感興趣於更廣泛的計算性結構(structure of computation 默裡)或者是受眾接受(audience reception 詹金斯)。

無論如何,這裡也有一個歷史問題需要考慮。回到上世紀90年代末和本世紀初,遊戲研究的主要目標是將自己確立為一個獨立的領域(stand-alone field)。這是可理解的,試圖創建一個新的領域將需要在該領域的目標研究對象和它在其他領域的明顯重疊之間構建正式的區分。而這總是(或部分地)是一個形式主義的計劃,無論是在傳統的結構主義意義上,還是在更寬鬆、更多藝術史意義上的,即區分不同作品的製作(made)、及對遊戲來說的運作(operate)方式。

在給出兩個同樣為形式主義的選擇,即遊戲學(ludology)或敘事學(narratology)上,LvN(遊戲學與敘事學的)辯論的領域建設工作取得了成功,即使這部分是通過所謂的遊戲學家(ludologists)欺騙他們的「對手」進入一個他們實際上並不接受的術語的辯論。

同樣值得提醒的是,形式主義的傳統,尤其是敘事/文學形式主義的傳統,大部分起源於北歐,並在那一直受到關注,而遊戲研究也是從那裡開始的。同樣值得注意的是(不意味著結論),包括弗拉斯卡、默裡和詹金斯在內的這一原有辯論中的許多關鍵人物幾乎完全離開了遊戲研究。對遊戲研究領域的信念——也許可以稱之為遊戲學主義(ludologism),到頭來卻發現有些不可取。我很快就會回到這個問題上。

形式主義 Formalism

Brendan Keogh 引用了蘇珊桑塔格:

..考慮「形式」遠比成為一個「形式主義者更有趣^

我們也許可以在這裡結束並繼續前進。如果你想這麼做,我不會怪你。這確實是正確的答案,而且其原因與後結構主義出現以彌補結構主義的過度一樣:作為一個任何事物的主義者(anythingist),到頭來通常都是麻煩,但在對事物做出自上而下的、普遍化的主張時,它變得尤其麻煩。但也要記住,後結構主義從未放棄結構主義對形式主義和結構的迷戀,它只是指出了這些結構的多變和偶然的性質。甚至在某些非常直白的意義上,這就是所謂的遊戲形式主義時代的所謂批評者所追求的一切。他們應該感到欣慰,在這個問題上,有五十年的思考站在他們這邊。

對桑塔格的觀點有一種不同的思考方式:形式(form)實際上只意味著材料(material),因此形式主義者實際上就是物質主義者(不是在馬克思主義意義上的,反正不一定是)。那麼,遊戲是由什麼材料構成的呢?實際上是很多東西。系統、故事、消費品、字節碼、軟件與硬件的結合、身份軌跡、媒介話語的對象。曾經我在 John Law / 行動網絡理論的意義上把電子遊戲稱為一團亂(a mess),這正是出於這個原因。

可以注意到,有趣的是,在文化批評的其他地方,後結構主義導致了長達幾十年的懷疑解釋學(hermeneutics of suspicion)的興起,並且現在(終於)在文學研究的世界裡造成了些裂痕。下面是文學史家麗塔·費爾斯基(Rita Felski)對這個問題的看法:

問題化、質問和顛覆是默認選項,是當代思想的深深刻下的模式。「批判性閱讀」是文學研究的聖盃,在任務說明、畢業演講和與院長的談話中被無休止地引用,這個口號強制性地將所有的價值分配給閱讀行為,而沒有分配給閱讀的對象。

莎朗·馬庫斯(Sharon Marcus)和斯蒂芬·貝斯特(Stephen Best)創造了一個術語 「表面閱讀」(surface reading),用來描述一種新模式,以拒絕這種不道德的文學分析。這是一個刻意與 「細讀」(close reading)—— 症候解釋學(symptomatic hermeneutics)領域的潮流所對立的術語。表面閱讀指向「文本中明顯的、可感知的、可理解的東西」,這種技術需要關注作品的材料現實。表面閱讀有時也被歸入新形式主義(New Formalism),這是幾種新的或新流行的文學批評方法之一,即側重於閱讀的現象學經驗。

有趣的是,在文學研究中,新形式主義被看作是對結構主義分析,以及在後結構主義、新歷史主義等影響下丟失益處的重新認識,而在遊戲研究中,形式主義被看作是正好相反。

(譯註:即遊戲中的形式主義被認為丟掉了遊戲的諸如內容,主題等材料,而在文學批評中,由於這部分所對照的是後結構主義而非所謂敘事學,所以這種新形式主義恰好是對這些事物的重新強調,說得更清楚一些,文學中的討論是發生在閱讀行為和文本之間的,而遊戲學的討論是發生在遊戲文本的所謂遊戲形式結構和遊戲的敘事結構之間的)

如果有的話,遊戲中的衝突看起來更像是新批評主義和新歷史主義之間的爭端:對作品的構造和作品美學的對照於其外觀和使用的文化背景的關注。這並不完全是說「太陽底下沒有新鮮事」,但太陽底下確實沒有新鮮事。

庸俗主義 Philistinism

上述情況讓我想到了三個相關的事。

首先,因為遊戲研究作為一門確切的(distinct)學科存在,那也意味著這是一門孤立的(isolated)學科,沒有共同的方法或歷史。它混合了不同的學科和形式——社會學、心理學、計算機、藝術史、人類學等更多——而沒有深入地參與其中任何這些領域。孤立是我們為一種區別性所付出的代價,而這也或多或少似乎成了種失敗,原因我將在後面再談。

關於這個主題,蘭茨(Frank Lantz)在推特上有一個很好的調侃,來自對他最初的《形式主義筆記》的回應的回應:

抱怨《親愛的艾斯特》等遊戲的人,他們不是形式主義者,而是庸俗的人(philistines)。那些從《春之祭》中走出的人是形式主義者嗎?

對的。

但重點是:談論遊戲中的創作和批評方法,就好像藝術史、文學、繪畫、電影和其他什麼東西從未發生過,而當作是我們自己想出來的一樣,這也是一種庸俗主義。而且基本上每個從事遊戲相關工作的人都犯了這個毛病,因為這就能夠僥倖成功了。

為什麼?好吧,總的來說,遊戲研究沒能創造出它所聲稱的領域,這並不是因為缺乏意願或聰明才智,而是因為2000年後的媒體研究領域建設的動態變化,特別是2008年全球金融崩潰後的破壞浪潮。

然而,我們對一個領域已經創造得足夠多了,這給了我們自己有個地方來進行交流和辯論,就像我們足夠成熟似的。關於這一切,還有很多話要說,但我要留待他日。我只想說:就像遊戲本身經常被看作是一個與世隔絕的、無藝術文化修養的領域一樣(cloistered and lowbrow domain),遊戲研究也可能被看作是同樣的光景。

原教旨主義 Fundamentalism

用形式(form)代替形式主義(formalism)的問題是,它似乎並沒有讓任何人滿意。如果我們能同意有很多材料在運作——注意,不僅是有形的材料,還有無形的和文化的材料——並且遊戲以各種方式表現(enact)出它們的多種形式,那麼也許每個人都會滿意。但情況顯然不是這樣的。

一個原因是,每個人都傾向於有自己喜歡的形式。這一點在學術討論中是有信號的。「真正的問題是...... 」或 「X 沒有考慮到的是......」或 「但沒有考慮的是 Y 的作用......」等等。這不僅僅是遊戲中的問題,它無處不在。我們在一門學科和一種方法中長大,我們的頭腦會僵化。

但這麼做也有修辭學上的價值。以 Stephen Beirne 對他所謂的遊戲形式主義的術語的解釋為例,也就是我們的總體主題,遊戲學原教旨主義(ludo-fundamentalism):

遊戲學中心主義(Ludocentricism)提出了一種看待遊戲的方法,這種方法以其遊玩部分(ludic parts)為中心,即其「遊戲 game」的部分.... 另一方面,對我來說,遊戲原教旨主義 (Ludo-fundamentalism)意味著一種意識形態的趨勢,它以非遊玩(non-ludic)的部分為代價,抬高了可遊玩部分的重要性。它談論的是價值,然後列為(設計時的)規範;它通過它所提出的想法對媒介進行規定(prescriptive)。它提出的修辭法削弱了非遊玩部分在電子遊戲構成中的作用。

你已經可以看到為什麼我認為 Keough 所提及的 Sontag 的「形式」在這裡是有用的。如果你只是簡單地宣稱電子遊戲的構成中沒有非遊玩的部分,而認為遊玩的部分可以描述遊戲的整個領域,作為一種特定媒介的學科主張的行為,那我們應當對任何一種排他性的姿態而保持警惕。不是嗎?

只是這不是發生的事。相反,(順帶一說,我這裡不是在挑剔 Beirne,我只是在玩原教旨主義的邏輯)有人反對這樣一個事實,即被觀察的形式(form being observed)事實上本身比其他更可取的形式低劣或次要。這是很容易做到的:

你怎麼能把計算機遊戲設計或遊玩作為一種抽象的實踐,與使之成為可能的硬件和軟件系統的理解分開來談呢? 你怎麼能把硬件和軟件系統與創造它們的商業生產過程分開談呢? 你怎麼能脫離政治經濟和全球資本主義而談論商業生產過程呢?

看吧,在其最好的、最慷慨的典型中,像這樣的問題會引出 Law 所說的混亂的耦合(messy coupling)。但在實踐中,這些舉動努力以另一種模式(通常是對話者最喜歡的話語)來削弱另一種模式。同樣,「真正的問題是......」這是學術會議問答環節的標準模式,其中每個問題都相當於「但這與我感興趣的東西有什麼關係?」我們就這樣繞來繞去。

順帶一說,這並不全是壞事。一個話語領域存在的部分原因是通過爭議和爭論進行其自身的再生產(reproduce itself)。我們常常不得不過度生產(over-produce),部分原因是為了掩蓋這樣一個事實,即解決問題會讓我們所有人都無事可做。

考慮到我已經說過(並將稍後繼續說的)遊戲研究無論如何現在都處境困難(on the rocks),也許另一場遊戲學/敘事學的「辯論」(或兩三場)會對我們有好處

解決主義 Resolutionism

事實上,假裝我們在遊戲(或任何東西)正確的、最好的、最愉悅或最有美學價值的方面達成一致,而不是承認在動機、美學和政治關切上的在起作用的真正差異,那可能會更糟。有(至少)兩種方式會犯下這種解決主義的錯誤。(譯註:解決主義 Resolutionism 是一種旨在拯救世界的社會、政治和經濟理論體系,提出者是 Aaron Nordquist)

第一種是假設所有的分歧都來自於邪惡(wickedness),而非偏好、策略、熟悉度或任何其他模式,並且基於道德的理由,解決上述的惡是必須的。這裡有一個非常溫和但仍然顯然是解決主義的呼籲,來自 Austin Walker:

我們認為,當人們談論遊戲時,每個人似乎都很重視互動部分,而忽略了其他一切:美學、敘述、音樂。他們認為,這種文化形式主義是有害的,甚至是有政治問題的。每當一個Twine遊戲或「步行模擬」被稱為非遊戲,或每當 GamerGaters(和其他人)使用「樂趣」(fun)和「逃避現實」等詞作為盾牌,以轉移對於缺乏多樣性(或充滿種族主義和性別歧視)作品的批評時,我們都看到這種霸權的形式主義在起作用。

(譯註:GamerGate 玩家門爭議源自於使用 #GamerGate 標籤所指揮的一場論戰,被主流媒體定位為電子遊戲文化中性別歧視和進步主義間的問題,玩家門的擁護者則稱其為對抗主流媒體控制網絡輿論的社會運動。玩家門一詞用於概括爭議、論戰和參與者的行動。)

沒有人願意被指責為霸權的一部分,也沒有人(好吧,反正讀這篇文章的人)願意與 GamerGaters 結盟。當然,也有一些對話者以一種招致批評或鄙棄的輕視態度。但這並不意味著這種批評的想法本身是有害的或有問題的,除非其反對的目的是圍繞剛才提到的「我最喜歡的形式主義」來重塑對話。這也不意味著「雙方」必須或甚至有可能得以和解!歷史上充滿了合法的、未解決的智識和審美爭論。

一個例子是,有些人認為 Twine 是促進非傳統創作者在遊戲中發聲的新手段,有些人則認為 Twine 是網絡超文本小說意外的復甦。對前者來說,與先前(而且主要是白人和男性)傳統的聯繫表現出了一種不受歡迎的殖民化力量,破壞了平臺及其實踐者的解放主義的可能性。對後者來說,拒絕承認上述傳統世系標誌著一種盲目的非歷史主義,即拒絕回答從(電子)文學到遊戲的轉變,而提出了一種沒有理論或正當性的文化和審美運動,而這情形甚至可能損害其最終使命。這種衝突有可能無法調和,至少在目前。

那真的會是這樣的災難嗎?這難道不是預示著這個話題出乎意料的豐富性與錯綜複雜嗎,而非暗示其中某個「方」是正義,而另一方則是邪惡的?

(譯註:這段 Bogost 所舉出的例子很有參考性,Twine 是一個開源的交互式文本的網頁端製作工具,使用者可以非常簡單地製作超文本作品,這實際上與先前《寫首詩吧》的實踐討論是一致的,作為遊戲的文學與有關文學的電子遊戲實際上是同一個界面上連續的實踐,但我們需要討論與不斷展開創作得以讓其為人所瞭解)

當我們把 Walker 的擔憂與整個媒介生態系統的大背景比較時,就會產生另一種不同的不相容性(incompatibility)。認為「每個人似乎都重視互動部分,而忽略了其他一切:美學(大概是圖形......)、敘事、音樂 」的想法,會讓任何處於遊戲邊緣的人覺得是一種激進的局外人立場。

今天的媒介已被文字、圖像、故事和聲音所淹沒。正如我最近論證的(見 Ian Bogost 獲勝不是全部 Winning Isn’t Everything (2014)),如果遊戲必須得要有「互動的玩意」(interactive bits)或過程式的系統,來取代文字、圖像和運動影像的話,那麼今天的媒介生態系統似乎會阻礙遊戲的優勢。而在遊戲的世界裡,這些模式可被成功地重塑為劣勢,這要歸功於,呃,遊戲學主義。

解決主義的第二個版本是肯定式的,即假定遊戲的混亂意味著,在大多數情況下,所有的標本都是同樣有效和可取的。Errant Signal 的視頻為這種觀點提供了一個有用的例子(我是轉錄的,這可能並非一字不差):

遊戲是 《死亡世界的輓歌》(Elegy for a Dead World),它專注於自由寫作的散文,拒絕機械的互動。遊戲(也)是《幾何戰爭》(Geometry Wars),它注重抽象、機械的精確性,而沒有真正的故事。而遊戲則是介於兩者間的一切。我們必須停止這種將遊戲和故事對立起來的痴迷。我們必須根據每個遊戲其自身的來看待它所要做的事,而非對「所有的遊戲應該怎麼做」進行大致的、以偏概全的總結。

(譯註:《死亡世界的輓歌》是一個有關於寫作的遊戲,玩家在不同的世界漫步然後遊戲需要玩家跟著某些寫作的開頭進行寫作)

記住這個視頻專門討論了遊戲學與敘事學,因此特別提到了遊戲和故事。不管怎麼樣,信息很清楚:我們就不能好好相處嗎?有些遊戲因其故事而偉大,有些因其遊戲性而偉大。還有一些是因為它們的[ _____插入其他東西 ],我們可以補充。誰能說以藝術作品其自身的方面來對待它是一個壞主意呢?

但是,即使我們在原則上接受了「我們就不能友好相處嗎?」的前提,它在實踐中也不可避免地被打破。

一方面,品味和審美在起作用。必須有可能對某一特定藝術方法的優缺點採取審慎的立場。事實上,一部作品或一個流派的存在取決於這樣一個由追隨者和反對者、粉絲和批評者組成的生態系統。對於 Twine 來說,要想成為新的、多樣化的、受遊戲啟發一代的創作者的聲音,也許它也同樣必須是超文本小說的老調重彈。一種立場並不影響另一種;它通過證明存在另一種選擇而幫助加強和鞏固了自身。

還有一點,從個體樣本的角度出發,不能僅因其存在的事實就盲目接受和認可每件作品。「審美的爭論總是有規定性的維度(prescriptive dimension)」蘭茨觀察到。既然視頻把它作為一個例子,我認為,也許是不太明智地,《死亡世界的輓歌》讓我覺得是對自由形式(free-form)寫作的一種荒謬的模仿,是一部把寫作的技藝和過程吐出的著色書,之所以能僥倖成功,只是因為,很明顯,玩家沒有足夠的閱讀或寫作能力來了解其中區別。這是一個無節制的、自命不凡的立場,它假定了對粉絲小說的同樣看法,我也有錯。但這並不意味著《死亡世界的輓歌》就不值得深入和長期關注!

(題外話:這種對研究對象的愛的需要,批評必須持續地頌揚,仍是我的一個長期的困擾)

敗犬研究 Underdog Studies

託德·哈珀(Todd Harper)沉思了權力和社會資本在像上面鏈接的那些話語中所扮演的角色。哈珀說,這些對話的真正目的並不是為了回答關於遊戲本體的問題。相反,「這是一種權力和資本(主要是社會資本)的推拉。這是讓自己的聲音被認為是'正當'(legitimate)的權利」。

哈珀用蘭茨和我自己作為例子,來作為社會資本非常豐富的例子,在某種情況下,這是個不可否認的事實。但我要提供一個推論式的觀察(corollary observation),以回應哈珀的另一個觀點。

擔任終身教職,甚至是非終身教職,僅僅是存在就帶有一定程度的社會資本。如果你是在一所大名鼎鼎的大學,那它會更強。弗蘭克·蘭茨在紐約大學工作,只要你的名片上有紐約大學的名字,就能為你打開大門。我知道這是真的,因為我非常幸運地在麻省理工當了四年的僱員。這個名字為你打開了大門,因為它背後有一段令人尊重的歷史。

所有這些都是真的。然而,一個名字並不能使事情在內部變得更容易。哈珀應該很清楚這點,因為他在麻省理工學院工作的小組在經費結束後就被關閉了,儘管如果他們願意的話,麻省理工學院可以很容易地讓它繼續運行。

事實是,從一個批判性的和教學性的關切來看,遊戲研究很難成為一個強有力的行動者(powerful actor)。我要很遺憾地報告,遊戲就是個笑話,儘管它還是設法在藝術和文化研究中竭力維持著一席之地。

在紐約大學 Tisch 藝術學院(弗蘭克的項目所在),遊戲很難上升到如電影、繪畫或戲劇舞蹈等文化方面的高度,擁有該學院旗下的一些領域的聲望。Tisch 藝術學院的教員不是終身制的,而是作為「藝術教師」被聘用的,這是一種長期的、在一個充滿藝術家的市場中創造「靈活性」的方式,而藝術家很樂意在紐約市做一份比「藝術家」更穩定的工作。

與此同時,在南加州大學電影藝術學院(USC School of Cinematic Arts),特蕾西·富勒頓(Tracy Fullerton)多年來一直在努力,有時甚至不顧她項目的顯著成功,而為遊戲在這個可能是世界上最著名的電影學院中獲得一席之地。

至於我,十多年過去了,佐治亞理工學院(Georgia Tech)仍然在努力理解作為與技術相較的媒介。即使是在遊戲研究最早興起的有可觀社會福利的北歐國家中也遇到了麻煩。例如,在哥本哈根信息技術大學(ITU Copenhagen),對職業化和招生的新的關注,複雜的語言民族主義問題的加固,在一定程度上都導致了遊戲研究在該機構中被置之不顧。

儘管在 Espen Aarseth 宣佈電腦遊戲研究,第一年 Computer Game Studies, Year One (2001)(這篇文章所間接影射的標題)後過去了十五年,我們仍是一個不太確切的、剛剛起步的學科,其未來幾乎沒有保障。

我們可能都犯了一個錯誤,那就是把任何媒介形式與它的同類隔離開來,尤其是在2008年後的緊縮時代,媒介研究要想蓬勃發展,也許唯一的辦法就是通過戰神金剛式的團隊合作,並最終意識到,在文化中製作和批評媒介的整體項目需要一個強大的基礎,並在此基礎上發展出特定媒體的理論和方法。同樣,將一種媒介與另一種媒介隔離開來——文學與遊戲、遊戲與烤麵包機等等 ——可能會隱然中傳播甚至認可了庸俗主義。

或者,除此之外:我們需要更多更大的爭論(dispute),這樣各種思想流派的術語和原則就可被清晰地識別,並與特定的個人和機構聯繫起來,被清楚地命名,以便在批評和設計的背景下接受調用。

也許最糟糕的霸權是簡單化的、線性進步式的霸權,即認為我們確實有一些共同點,有一些明確的、確定的,線上或線下的智識對話的規則,以及可以最大限度地實現進步或正義或其他什麼,然後我們應調和解決這種共性,將它熬成各種成分的平均值,然後一起品嚐這鍋令人愉快的遊戲肉湯。然而,從長遠來看,我懷疑這個計劃會受所有人的指責,更別提稱讚了。

遊戲研究-研究

Espen Aaserth 電腦遊戲研究,第一年

David Kanaga 《遊玩世紀宣言》筆記與計算鍊金術 Notes On "Manifesto " (2013)

Frank Lantz:遊戲不是媒體 Games Are Not Media (2009)

Ian Bogost 電子遊戲是一團亂 Videogames are a Mess (2009)

Frank Lantz 談判 Parley (2015)

Ian Bogost 獲勝不是全部 Winning Isn’t Everything (2014)

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

落日間是一座有關「何為遊戲」與「遊戲何為」的迷宮

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間