1. 兩種對沉浸概念的理解

一種流行的觀點認為,沉浸(immersion)是視頻遊戲(video game)的一個重要特徵,但是這一概念本身是晦暗不明的。我們可以說,存在著兩種意義上的沉浸,一種是心理學式投入(psychological engagement)的意義上的沉浸,另一種則是身處虛構世界(fictional worlds)當中的沉浸。

心理學式的投入意味著,沉浸發生在被稱作心流(flow)的過程當中。對於視頻遊戲而言,心流意味著玩家在技巧和接受的挑戰上達到了一個巧妙的平衡 (cf. Carl Therrien, 2023, pp. 565-567) 。如果挑戰過於簡單,行動者顯然不需要投入到挑戰當中,例如他甚至可以邊和朋友聊天邊玩《植物大戰殭屍》(Plants vs. Zombies),而如果挑戰過於困難,行動者則會感覺到挫敗感,這種挫敗感會阻礙他投入到具有挑戰性的玩法(gameplay)當中。

但是視頻遊戲的沉浸顯然不是這種“基於挑戰的沉浸”(challenge-based immersion),典型的案例有兩類,一類是《看火人》(Firewatch)這樣的步行模擬器,一類則是“類魂”遊戲(“Souls-like” games),比如《艾爾登法環》(Elden Ring) (cf. Carl Therrien, 2023, pp. 565-567)。《看火人》的遊戲玩法為步行模擬,嚴格來說,《看火人》包括了步行式遊覽、簡單的互動探索、並不具有明顯的挑戰性質的對話選擇(需要注意的是,像《殺出重圍:人類革命》(Deus Ex: Human Revolution)當中的對話系統則是明顯的“技巧-挑戰”模式,合理地將對話往玩家所希望的方向引領在其中是一門需要學習的技巧,即便玩家可能是一名社會心理學方面的專家),因此《看火人》幾乎不涉及技巧和挑戰,《艾爾登法環》則往往給玩家制造各種陷阱和難題,以至於大多數情況下玩家都不處在心流狀態。

在“類魂”遊戲當中戰勝BOSS往往是一個痛苦的學習過程

那麼,視頻遊戲的沉浸是基於什麼?一個籠統的看法是,視頻遊戲的沉浸是基於虛構(fiction)的,但是這顯然沒有說明虛構和沉浸的關係是什麼。儘管《DOTA2》和《上古卷軸5:天際》(The Elder Scrolls V: Skyrim)都是基於虛構的奇幻世界,但是它們提供的沉浸感卻很不一樣,這其中的原因主要在於,前者注重遊戲玩法以及玩家間的溝通,幾乎沒什麼敘事性可言,而後者則注重敘事併兼顧遊戲玩法,並且不存在玩家間的溝通。初看起來,《上古卷軸5:天際》提供了沉浸,而《DOTA2》則沒有(實際上,筆者認為《DOTA2》也具有沉浸感,只是方式不同於《上古卷軸5:天際》)。那麼,這些虛構世界和沉浸的關係是什麼?

蕾安(Marie-Laure Ryan)在《作為虛擬現實的敘事》(Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media)一書當中提出,基於可能世界理論,她將沉浸視作一個人意識從現實世界(the actual world)向非現實的可能世界(non-actual possible world)的轉移(transportation)(cf. Ryan, 2001, pp. 93-101, p. 163)。如果基於劉易斯(David Lewis)的可能世界理論(即可能世界的現實性取決於說話者(speaker)的視角,cf. Stanford Encyclopedia of Philosophy “Possible World”, pp. 19-20),那麼蕾安所說的轉移就意味著說話者視角的轉移,即一個人把自己視作處在那個可能世界中的說話者的視角,當這個人從現實世界轉移到非現實的可能世界之後,那個可能世界變成了現實的世界(因為劉易斯的可能世界理論認為,某個世界的現實性取決於一個人是這個世界當中的一個說話者)。

在《最後生還者》當中,玩家以喬爾的視角成為了那個世界中的說話者

劉易斯對可能世界現實性的理解對於釐清什麼是視頻遊戲的沉浸具有啟發性:玩家沉浸到視頻遊戲塑造的世界(無論這個世界是不是蕾安所認為的可能世界,儘管“向可能世界的轉移”很恰當地描述了沉浸這種心理狀態的特性),意味著玩傢俱有這樣一種認知及其相關的情緒體驗:“我是這個世界的居民,這個世界當中的其他存在者和我至少存在著道德或情感或文化或利益上的相關性”(即便倫理學中的自我主義者也必須承認其他存在者和“我”至少存在利益方面的相關性,除此之外,筆者在這裡先不涉及某些道德非實在論對道德概念的消解,即道德可以還原為利益關係、社會的情感或者文化狀態)。

簡而言之,從蕾安的理論出發,可以得到這樣一個粗略的看法,即:沉浸意味著玩家從主觀上從體驗到了從現實世界向虛構世界的轉移。

2. 作為對遊戲世界的轉移的沉浸

對於視頻遊戲來說,顯然蕾安所說的虛構世界也就是視頻遊戲世界(video game world),筆者在這裡為了簡便,稱之為遊戲世界。

那麼,什麼是遊戲世界?在釐清這一概念之前,也就無法深入討論(在蕾安的理論下)這種基於世界轉移的沉浸有哪些子類(至此,筆者已經拋棄了從心理學式投入的視角對視頻遊戲的沉浸的理解),比如上文提到《DOTA2》和《上古卷軸5:天際》的沉浸就很不一樣。

一個很好的問題是:像《俄羅斯方塊》(Tetris)或者《乓》(Pong)這樣的遊戲只具有最簡單的遊戲機制,那麼我們能否沉浸到這樣的遊戲世界當中?

我們可以想象一個世界只有俄羅斯方塊嗎? 圖片來源:The Guardian

有的人或許會說,對於類似這樣的視頻遊戲的沉浸只滿足那種基於“技巧-挑戰”模式的沉浸,而不滿足基於虛構世界的沉浸。但是這顯然忽略了一種很常見的情況,即某些玩家雖然很菜,但依舊樂在其中(所謂的“又菜又愛玩”),這類玩家當然可以說自己沉浸在他們愛玩的視頻遊戲當中,而他們的沉浸狀態並不滿足“技巧-挑戰”模式(這正是筆者不選擇從心理學式投入的視角理解視頻遊戲的沉浸的另一個原因)。

筆者認為,之所以可以說《俄羅斯方塊》這樣的遊戲提供了向遊戲世界的轉移(沉浸),一個可行的解釋是:《俄羅斯方塊》這一視頻遊戲表徵(represent)的是一個虛構世界。然而,虛構世界並不一定提供沉浸感,有的虛構世界並沒有沉浸可言,因為那樣的虛構世界超出了人類的認知範圍,例如一個存在圓的方的虛構世界(這樣的世界是一個不可能的世界),但是《俄羅斯方塊》表徵的是一個可能世界,其中所有的活動無非就是俄羅斯方塊的下落和消除,因而是可供人類認知的,同時這樣一個可能世界顯然是一個無所不包的(inclusive)的世界,既沒有邏輯上的矛盾,也是物理或事實的意義上組合的(cf. Stanford Encyclopedia of Philosophy “Possible World”, pp. 16-56. 因此筆者認為,可能世界的具體主義(Concretism)、抽象主義(Abstractionism)和組合主義(Combinatorialism)理論都會承認這樣的可能世界存在)。那麼,這樣一個可能的虛構世界在人類的認知範圍內的,因而存在沉浸的可能性。

這樣的話,顯然也就存在對《俄羅斯方塊》或《乓》的遊戲世界的沉浸,即主觀上體驗到了從現實世界向遊戲世界(一個可能的虛構世界)的轉移。比如,對《俄羅斯方塊》的沉浸就意味著玩家已經(非心理學式地)投入到了(engage in)俄羅斯方塊的遊戲世界當中,而完全沒有意識到還存在著一個所謂的現實世界。如果基於劉易斯的理論,那麼這時玩家其實成為了遊戲世界的“居民”,在投入期間,玩家甚至或顯著或隱微地意識到遊戲世界才是現實世界。這樣的沉浸,嚴格來說,是進入了一個幾乎只有遊戲玩法的世界,即一個幾乎只包含了互動、有跡可循的策略和獎勵的世界(cf. “Can You Make A Good Game Without Good Play Mechanism” .筆者對視頻當中總結出來的玩法機制(play mechanism)的四個要素進行了縮略,歸納為這三個要素),而我們的現實世界顯然不是這樣一個世界,許多事情不是關於互動、策略和獎勵的。比如按照自己的習慣在路上閒逛,對著眼前的麵條狼吞虎嚥,偶遇某個許久未見的朋友,被朋友拖著去逛動物園,這些情況要麼缺失獎勵,要麼缺失互動,要麼缺失有跡可循的策略。在很多遊戲當中的一些活動並不滿足這三個要素,但恰恰是這樣,使得這些遊戲塑造的遊戲世界更接近於我們的現實世界,讓我們感覺到是我們現實世界的某種投射(projection)。例如《看火人》模擬了現實世界的日常對話,而由於對話者的未知性和多變性,《看火人》所包含的對話機制並不存在有跡可循的策略,因而不是一種玩法機制,儘管它依舊是一種遊戲機制(game mechanism)。

現在,筆者就已經區分出了兩種遊戲世界,一種是幾乎只包含玩法機制的遊戲世界,另一種遊戲世界則不僅包含玩法機制,而且包含了許多其他更加類似於我們現實世界的非玩法機制。

因此,沉浸也就意味著玩家從現實世界轉移到了這兩種遊戲世界當中。

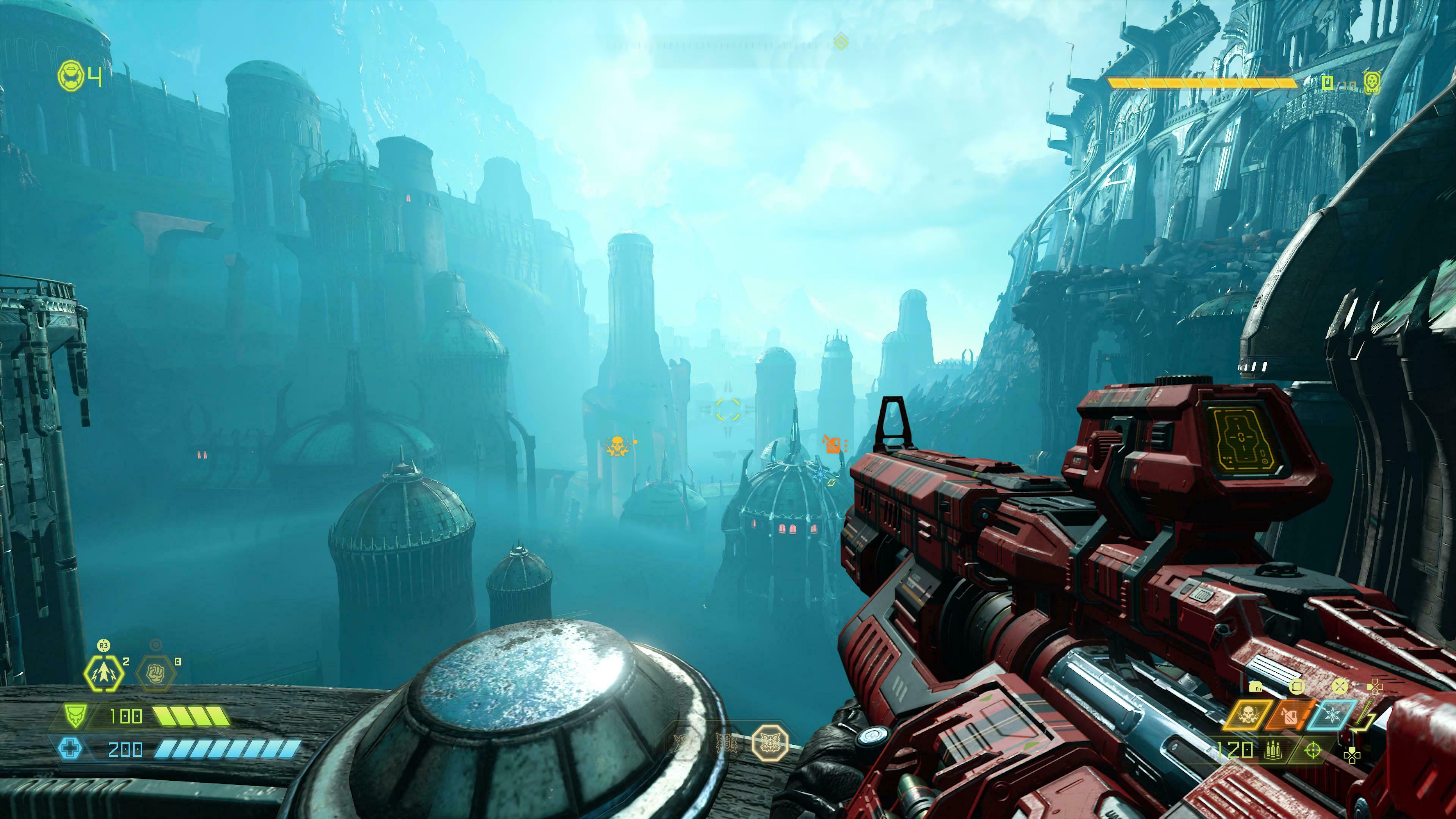

《毀滅戰士:永恆》是一款重玩法機制的遊戲,但是依舊包含了玩家對毀滅戰士的代入

對於一名玩家來說,他沉浸到了這樣的遊戲世界當中,就意味著他投入到了這樣的機制當中(這種投入也就是一種全神貫注的狀態)。相反,如果他短暫地從這些機制當中遊離,比如想了一下是不是要去做午餐,那他就沒有一直處於沉浸在遊戲世界當中的狀態。在這裡,筆者反對薩庚(John. R Sageng)認為投入對於沉浸來說不必要的觀點,他認為重要的是那些“真實”的條件(conditions of truth, cf. John R. Sageng, 2019, p. 8)。筆者認為,這些條件甚至只在最小程度上是必要的,因為《俄羅斯方塊》幾乎不滿足這些條件,儘管還是需要某些和我們這個現實世界的相似性。這種最小程度的必要,意味著排除某些和我們的現實世界難以稱得上有關係的事物作為映射的可能性,例如圓的方。

現在,筆者已經論述了現實世界和遊戲世界(作為虛構世界)的關係,這預示了玩家可能存在的三種相關狀態,第一種是玩家沉浸在遊戲世界當中,第二種是玩家同時處在遊戲世界和現實世界當中(但是他沒有沉浸到任何一個世界),第三種則是玩家在沉浸於遊戲世界和現實世界之間進行交替(他在不同時間沉浸於不同世界,而在同一時間只沉浸在某一個世界)。

但是這顯然並沒有窮盡所有的可能性,因為僅僅用遊戲世界和現實世界還不足以描述一些更加複雜的情況!下面一節,筆者將通過一些案例來說明在遊戲世界和現實世界之間的一種世界。

3. 在遊戲與現實之間的夾層世界

這樣一個案例可能超出了上述三種狀態的範疇:玩家K的確正在操作一款我們叫做《俄羅斯方塊》的視頻遊戲,但是玩家K並不在乎是不是能消除一整列的方塊,他所關心的是能不能在遊戲結束之前拼出一個最像高達(機動戦士ガンダム)的圖像。

玩家K在我們看來的確是在玩《俄羅斯方塊》,但是我們會覺得他是一個“奇怪”的玩家,因為他總是不去完成方塊之間的鑲嵌。那麼,玩家K就沒有沉浸於《俄羅斯方塊》的遊戲世界當中,但是K也不是感覺到自己處在或沉浸在現實世界當中,那麼K就不滿足上面三種情況當中的任一種。

讓我們來看看這樣的弱敘事遊戲,例如《跑車浪漫旅7》(Gran Turismo 7)(這是一款具有敘事元素,但是重心卻依舊在玩法機制上的遊戲。如果說敘事關注的是主要角色的顯著變化或角色之間的重要互動歷史,跑圈本身,即玩法機制的運作,並不能給角色帶來顯著變化,那麼跑圈本身就不是敘事,儘管跑圈的結果可能是敘事的要素):

當玩家遊玩《跑車浪漫旅7》時,玩家可能會代入駕駛賽車的賽車手,沉浸在虛擬世界的賽車事件當中。這種代入依賴於《跑車浪漫旅7》具有的敘事要素,例如其中的故事模式,驗證玩家駕駛技術的駕照系統,以及GT咖啡館為不同車輛提供的介紹,為這款遊戲提供了敘事的維度,從而使其成為一款弱敘事遊戲。

當然,某個玩家可以在遊玩《跑車浪漫旅7》的過程當中完全遺忘這些敘事要素,只是沉浸到如何精確地完成(例如)紐博格林北環賽道(Nürburgring Nordschleife)的駕駛遊玩過程當中。這其實將玩家和遊戲世界剝離開來了。假如玩家P完全不理會《跑車浪漫旅7》當中的敘事要素,而是專心於紐博格林北環賽道的駕駛遊玩過程,在這個時候是沉浸在遊戲世界當中了嗎?並沒有!為什麼?因為他完全沒有理會《跑車浪漫旅7》提供的敘事要素,以至於他並沒有去認同一位賽車手的身份,他依舊是在扮演他自己,而只有當他認同賽車手的身份,他才能算作沉浸在《跑車浪漫旅7》所提供的遊戲世界當中,因為這個遊戲世界具有弱敘事的特徵,這種特徵要求玩家P不僅注意到賽車手的成長,而且至少要認同自己正在作為賽車手在成長。

《跑車浪漫旅7》在玩法之外試圖為玩家融入各種賽車文化元素,以提供對賽車手身份的代入感

這裡筆者受到了羅賓森(Jon Robson)和梅斯基(Aaron Meskin)的啟發(cf. Jon Robson & Aaron Meskin, 2016, pp. 167-169),但是筆者在他們做出的“把自己視作賽車手的玩家”(player picture themselves as racer)和“賽車故事的抽離於故事的共同作者”(detached coauthors of a story about racing)的區分之外,再區分出了一種新的情況,即玩家處在一個既非現實世界又非遊戲世界的夾層世界(interlayer world),在這種情況下,玩家並非沒有沉浸性,而是既沒有認為自己在現實世界,也沒有想象自己在遊戲世界,而是沉浸到了一個夾層世界當中。根據約翰遜和梅斯基的理論,他們無法有效地歸類正沉浸在紐博格林北環的駕駛遊玩過程的玩家P,因為P既沒有沉浸到遊戲世界,也沒有認為自己處在現實世界。相反,筆者認為,P沉浸在一個虛構的夾層世界當中,這個世界由P對紐博格林北段和車輛性能、狀態的想象共同構成,只不過這個虛構的夾層世界不是那個虛構的遊戲世界而已。

因此,當且僅當一個玩家在遊戲世界成為化身(avatar),而非只是做他自己(現實世界的自我),他才真正沉浸到了遊戲世界當中。(需要強調的是,化身顯然也可以是俄羅斯方塊這樣的非生命體)

對於一些玩家來說,在遊玩《迷失》時彷彿真的化身為了貓咪

現在,筆者將使用的是羅賓森和梅斯基的案例,即某人和遊戲中在被她操作的在飛翔的超人的關係(cf. Jon Robson & Aaron Meskin, 2016, p. 169),來說明沉浸的四種典型心理狀態:

- 沉浸1:她就是在飛的超人

- 沉浸2:她作為超人在飛

- 沉浸3:她像超人一樣在飛

- 沉浸4:她在飛

在沉浸1和2當中,筆者認為可以說她沉浸在了遊戲世界當中,因為她明顯地成為了化身,並從化身的視角出發行動,而沉浸3和4則意味著她沉浸在一個夾層世界裡面,因為在這兩種情況下她並沒有成為化身。

有的人可能會認為沉浸3當中她同樣成為了化身,但是筆者認為這是因為沒有理解到什麼是成為化身。成為化身具有一個很顯著的特點,即行動主體將自身識別為那個化身,而且要求這種識別是穩定的。

在沉浸1當中,這種識別是極其穩定的,因為她只有一種對自我的認知,即“超人”,即她相信自己就是超人,儘管很可能深層信念上並非如此。

沉浸2的情況稍顯複雜,儘管她將自我認知為超人,但是她並不真的相信她是超人,例如這時她的朋友突然走到她面前打斷她,並問她:“你現在是超人嗎?”她會回答:“我不是!但是我很享受作為超人的感受。”這意味著她並不相信自己就是超人,但是她能夠非常融貫地想象自己就是遊戲當中的超人。

而在沉浸3當中,她的心理狀態是“她像超人”,這意味著她不相信自己是超人,且不能融貫地想象自己是超人,即便她有時會將自己誤作為超人,但是這種誤作是不穩定的,因為她相信的只是“她像超人”。就像我們不會因為在精神恍惚的時候認為自己回到了高中課堂,並且是一名高中生,就真的如此認為自己成為了一名高中生,後者顯然需要清晰且融貫的認知狀態,無論這種認知狀態是信念還是想象。

因此,我們可以看到,玩家是沉浸在遊戲世界還是夾層世界,取決於玩家對於自我的認知。

沉浸在遊戲世界:當玩家將自我認知為化身,並且投入到遊戲的全部核心機制當中時,玩家沉浸在遊戲世界當中。

沉浸在夾層世界:當玩家將自我認知為是現實世界的自我,並且沒有投入到遊戲的全部核心機制當中時,玩家則沉浸在夾層世界當中。

有的人可能會質疑說,在《俄羅斯方塊》這樣的遊戲當中並不存在一個自我。但是筆者並不贊同這種看法。筆者認為,產生這種質疑的原因在於,在《俄羅斯方塊》這樣的遊戲當中的自我只不過不那麼常見:這種自我可以表現在一種對俄羅斯方塊拼接規則進行理解的心理狀態當中,這樣的自我被理解為一種對方塊信息進行處理和對方塊進行操控的能動狀態。

還有一個質疑會說,“沉浸在遊戲世界”這一定義當中的“核心”一詞過於模糊,這使得我們無法判斷一個玩家是不是沉浸在遊戲世界。這的確需要澄清的。核心機制意味著,構成設計者設計一個可信賴的且符合設計者目的的世界所必需的那些機制,即當我們運用一種減法儘可能地去減去一些機制,並且還不影響這個世界是原來那個世界時(世界層面的同一,而非嚴格的同一),最終得到的那個世界就是一個具有核心機制的世界。還有一個進一步的質疑會說,這種減法太過於繁瑣,但是鑑於筆者的目的並不是實踐性的,而是旨在揭示在設計和遊玩之間的關係,這一質疑顯然丟失了焦點。

或許對於大部分《彩虹六號:圍攻》玩家而言,他們駕駛無人機只是為了贏得對局,並不是完成反恐任務

在最後,筆者希望簡單談談夾層世界這一概念對於遊戲設計的意義。

遊戲世界這一概念尤其強調了化身認知在沉浸感當中的重要性,但是夾層世界這一概念則部分地挑戰了基於化身認知的沉浸感塑造方式。在某些情況下,並不是玩家的化身認知越強就越有利於營造沉浸感,因為這取決於設計師希望玩家獲得什麼樣的沉浸感。有的時候,給玩家提供過於強烈的對遊戲世界的沉浸感是有弊端的,比如我們顯然不太希望《彩虹六號:圍攻》或者《反恐精英2》之類的遊戲去塑造非常強的對遊戲世界的沉浸感,因為這很可能會讓遊戲顯得過於繁瑣和複雜,而很多玩家關心的還是對局內的射擊和策略遊戲機制。但是夾層世界對於遊戲設計的好處還不止於此。當今許多遊戲之所以能引起足夠的熱度,部分地在於夾層世界在其中扮演的角色,例如《艾爾登法環》,一些玩家顯然可以不在意這個世界發生了什麼樣的故事,或者他們希望以他們的方式來體驗這個遊戲,而《艾爾登法環》的確提供了這樣的遊玩方式。

換言之,過於強調對遊戲世界的沉浸會讓玩家感覺到束手束腳,因為玩家的認知能力、認知水平、知識儲備是參差不齊的,在某些情況下,允許玩家沉浸在一個“鄰近於”遊戲世界的夾層世界反而更能塑造沉浸感!在線性遊戲當中,一個很好的例子是《生化危機4重製版》(Resident Evil 4 2023),相比原作,它添加了里昂(Leon S. Kennedy)在浣熊市事件後的心理歷程,這一心理歷程為部分玩家提供了沉浸感,從而讓他們能夠精準地沉浸在遊戲世界當中,感覺到自身成為了里昂。而對於另外一些玩家而言,他們可以不去在意這部分敘事,而遊戲依舊可以融貫地進展下去,而這部分玩家則沉浸在一個夾層世界當中。另外,《生化危機4重製版》作為一個夾層世界所吸引的那些玩家,可能會因為遊戲的樂趣而逐漸關注到遊戲世界本身,從而促進了玩家對遊戲世界的理解。這也就是說,並非所有玩家一開始都能順利地被吸引到遊戲世界當中,而當玩家願意沉浸到一個與遊戲世界相鄰的夾層世界,他們最終可能會沉浸到遊戲世界來!

(最後,感謝我的師弟幫助我進行了部分概念澄清工作!)

參考文獻:

- Can You Make a Good Game Without Good Play Mechanics? [EB/OL]. [2021-5-27], (2024-12-21), https://www.youtube.com/watch?v=neuRe4WWiKs.

- Carl Therrien. “Immersion,” in Mark J. P. Wolf & Bernard Perron (eds.), The Routledge Companion to Video Game Studies (Second edition), New York: Routledge, 2023, pp. 564-571.

- Jon Robson & Aaron Meskin, “Video Games as Self-Involving Interactive Fictions”, in The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2016, Vol. 74, No. 2: pp. 165-177.

- Marie-Laure Ryan, Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 2001.

- John R. Sageng, “Immersion as the Experience of World Involvement”, conference paper for The Philosophy of Computer Games Conference2019, in St. Petersburg, 2019.

- Stanford encyclopedia of philosophy [EB/OL]. (2016-2-8). [2024-10-26], https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/possible-worlds/