落日間公眾號鏈接 電子遊戲的文化困境 | 落日間

本文是我在2021年12月斯坦福中國社會創新年會分會場《遊戲知識分子》論壇上的分享,略有調整

大家好,我是葉梓濤,是一位遊戲設計師。

準備好這篇發言後我才意識到沒有加自我介紹,但或許簡單的敘述有助於理解這次的分享。

六年前,作為一個歷史學專業學生,在面對沉迷《鬥陣特攻》的負罪感時,我在「強迫自己去成為一個上進的好學生」與「放棄抵抗墮入簡單快樂的遊戲」之間選擇了第三條路———「讓自己成為一個上進地思考簡單快樂遊戲的「好」學生」。

此後我六年的生活與學習,工作路徑便一切在圍繞著這個問題展開,即「何為遊戲?」

在學校時,我搜集一切有助於幫助我思考的現成中文資料,瞭解獨立遊戲,在Coursera上完成遊戲設計,開發還有遊戲化的課程證書,然後逐漸開始寫作,寫作吸引來了貴人,讓我成了一位兼職的獨立遊戲編輯,在每週的輸入-輸出的循環中持續探索。而學校的人文社科高級研究院的駐院計劃,藝術研究院的二專,巴黎七大的交換,跨院系課程這些提供給我了一個廣闊的視野來圍繞遊戲進行思考,經驗的對照,最終完成了我的畢業論文。

但很早我就不滿於象牙塔的生活,也認為當今文科思考與實踐的分離無助於對事物本身的探索,所以很早就開始接觸具體遊戲創作,並也帶著這個問題最終踏入遊戲開發與互聯網行業之中,當然對於文科生來說,有很多曲折與痛苦,在此不展開。

所以雖然我現在常以遊戲設計師自居,但我出發點卻不同,我沒有那種許多遊戲所抱有的再造兒時遊戲樂趣的復古情懷。而更接近押井守,就如同他自我敘述中這樣說道:「我完全沒有所謂“深愛電影”的想法。我之所以會拍電影,只是為了要搞懂“什麼是電影”罷了。」

而我想分享的,是就是這種實踐與反思在今日的困境,以及我攜帶著當初的那個困惑與熱情探索的六年之後,在目前所感受到的,和我正在進行的一些工作方式,希望能給你帶去啟發。

「遊戲知識分子」?

我認為我們這次分享標題「遊戲知識分子」這個概念的兩種加法對我來說都是成立的:無論是 遊戲知識分子 = 遊戲從業者 + 「知識分子」,或「知識分子」+ 遊戲。

但我今天想更多站在一個業內和從業者的角度去談,因為從業者往往不善於表達自己,而現在社會上談論更多的遊戲的很多也都是「知識分子」。

當我們談如何成為一個「遊戲知識分子」時,我的理解是:

- 我們有一種對電子遊戲和產業自身的反思。

- 我們嘗試對外部大眾文化圈的發聲、解釋與祛魅電子遊戲。

- 我們的反思和實踐需要儘量達成統一。

- 我們希望推動業界和大眾提高電子遊戲的素養,甚至帶來新的需求。

- 我們自己要提高自身文化素質,與更廣闊的文化世界接壤與交流。

但是這個事情非常困難。

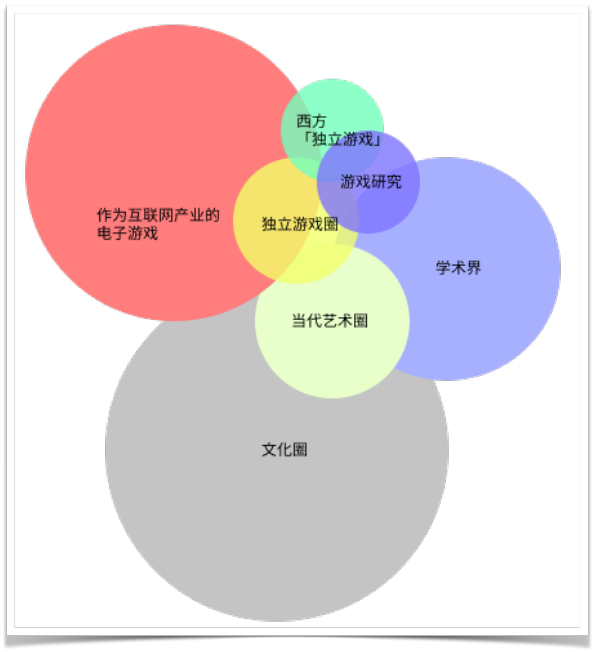

且不說業內自身的複雜性,商業遊戲和獨立遊戲的根本差異,而遊戲研究與西方的獨立遊戲還未納入大眾視野,業內對電子遊戲也並未有足夠充分的整體認知。再者這個方向是否能真的影響市場、審美並切實改變力量生態,讓自己手中的謀生的飯碗能言行統一,這全都是問題。

此外還有一個問題,「我們如何藉助外部的力量?」

關於這個問題,需要先回答的問題是:我們為何要發聲,為何要反思,為何要藉助外部。

我先想從電子遊戲的文化困境談起。

文化困境

我認為今天的電子遊戲存在一個「文化困境」,這一文化困境自身所形成的牢固的強化循環導致了其如同黑洞一樣,將電子遊戲越發帶離了文化的地面,這是我們所面臨的困難。

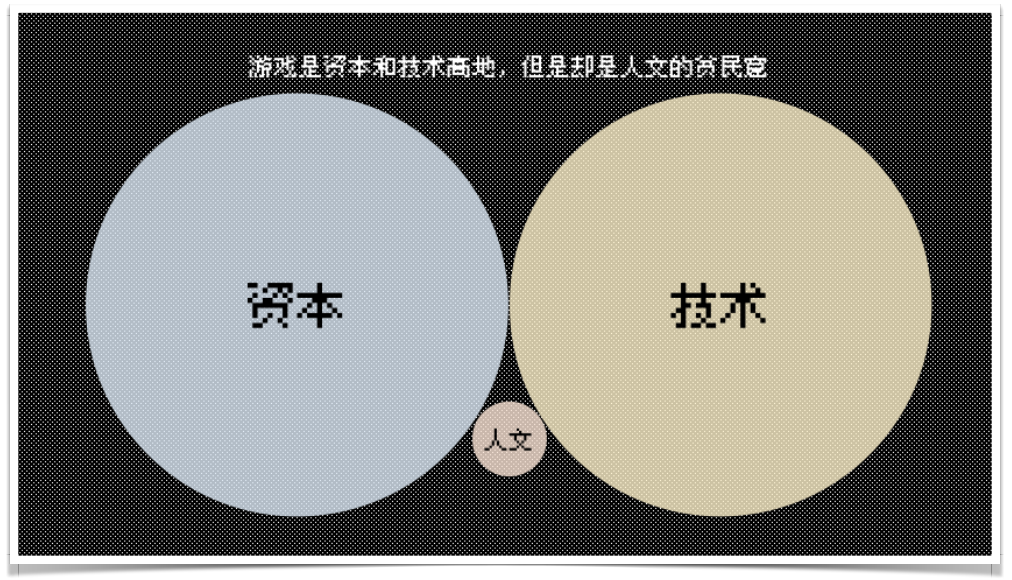

似乎是《極樂迪斯科》的主創曾經說過:“電子遊戲是人文的貧民窟。”而我可以在前面加上一句,而它又是資本與技術的高地。而這就形成了一種錯位。

相較於電子遊戲在今日的巨大的影響力——國內有7億的玩家,一個手遊的DAU(日活躍用戶數)能達到1億,遊戲行業的產值是電影行業收入的數倍不止等等,這樣看下來,似乎足以對照出一種文化對電子遊戲的「失語」。

這體現為,主流的文化媒體圈裡基本上少有對電子遊戲的討論,對遊戲自身的關注很少(以看理想和單讀為例,電子遊戲相關的內容幾近於無);而遊戲行業自身也少對外發聲,沒有一個良好的遊戲批評和遊戲的關係;遊戲研究雖然近兩年有所被人提起,但也似乎算補上完全開始。

問題在於:我們(業內)沒有形成一種能夠理解,重視的,對電子遊戲的思考。

而不幸的是,文化圈也還沒有。

這可以從我們對自身的反思開始。

或許藉由西方遊戲研究的變化中可以窺見這一的困境:一種獨立的自我意識/與文化連接之間的張力,電子遊戲是希望能夠自我成為獨立的文化領域?或是這種嘗試結果帶它走向了失聯?

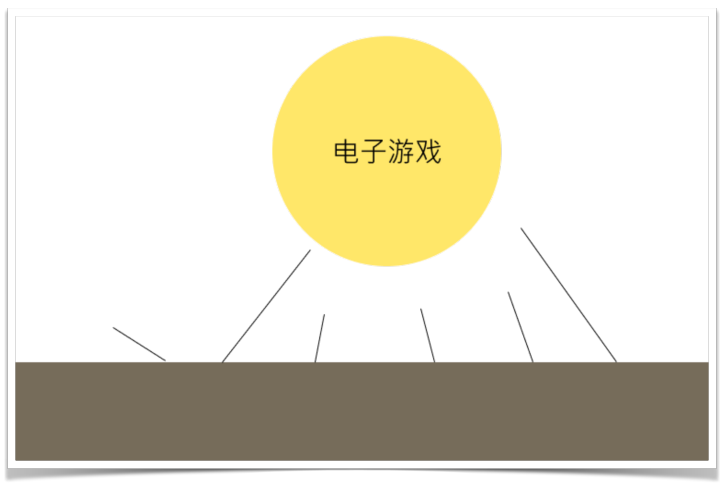

想象電子遊戲的文化領域是這樣的一個球體,儘管從具體生活與日常實踐上它深深地紮根,並且與世界、生活關聯在一起,但是它的文化則與大地脫離了關係。

遊戲研究者,遊戲設計師 Ian Bogost 也描述了這個「球」的失聯,他提到了這兩種電子遊戲文化的兩個問題:

排外主義(provincialism ):我理解我們所製造的體驗遊戲的門檻,我們談論它們的黑話,玩家的需求與公司之間的迭代速度,這都使得電子遊戲的審美和創造有一種「內卷」的傾向製造出來,導致電子遊戲的體驗需求有一個高門檻,而也形成了一種排外性。Bogost舉了Steam平臺的例子:

想想我們發行和銷售遊戲的方式——特別是那些據稱正在進行我們所宣稱的表達性的革命(expressive revolution)的獨立遊戲。Steam有時候使獨立遊戲在經濟上可行,但它是通過重塑遊戲的零售業來實現的——黑暗、怪異、令人尷尬的遊戲商店被重塑為一個黑色和鐵灰色的小小文字界面,所有更進一步的活動都被篩掉了。人們甚至不被允許在Valve的監督外運行遊戲。(日 | 落計劃 譯)

庸俗主義(philistinism):你常常能在對電子遊戲的討論熱情中看到一種「庸俗化」的傾向,當年由吳冠軍老師所提出的「第九藝術」的說法是直接的,但直到今天還在流傳,這證明依舊是有其生命力,但這一種現代主義式的老舊藝術觀點是沒辦法與今日當代藝術的關切和複雜的媒介生態環境做溝通的(甚至出現過遊戲從業者讓當代藝術家來幫忙讓自己的遊戲畫面更好一些的這種錯解?),而對於這種玩家的「藝術自我證明」的衝動,推到極致便是一種「電子遊戲是藝術的終極」般的論述,而這種媒介與對其他藝術的缺乏背景的簡化不僅強化了玩家群體的自我狂歡,也讓真正的溝通更加難以發生。

Bogost這樣寫道:

問題是:談論遊戲中的創作和批評方法,就好像藝術史、文學、繪畫、電影和其他什麼東西從未發生過,而是我們自己想出來的一樣……而且基本上每個從事遊戲工作的人都犯了這個毛病,因為它可以逃脫了……我只想說:就像遊戲本身經常被看作是一個隱蔽的、無藝術文化修養的領域一樣,遊戲研究也可以被看作是同樣的光景。 (日 | 落計劃 譯)

我認為兩個問題形成了玩家自身的強化循環,門檻越高越封閉,越排外,而越排外則越難打開視野和通路形成交流。

再加上,如果當前的技術、資本與玩家之間運作良好並且形成閉環,那麼它似乎只需要持續運作並且增加其生產的精細程度,在玩家的範圍之間能夠形成有效的內部文化討論與消費,那麼它在需求和預期上也完全不需要有外界力量的參與,這種玩家的傾向和訴求將再次強化和推進了當前的技術和資本朝向原有的閉環加速遠離。

而這一現象似乎也出現在了西方遊戲研究(Game Studies)的領域之中:

在Espen Aaserth所寫的《遊戲研究,第一年》中,他強調了電子遊戲學科獨立的意義:

遊戲也應該在現有的領域和科系中進行研究,如媒體研究(Media Studies)、社會學(Sociology)和英文等等。但遊戲太重要了,不能留給這些領域。(而他們確實有三十年的時間什麼都沒做!)就像建築學包含但不能簡化為藝術史一樣,遊戲研究應該包含媒體研究、美學、社會學等等。但它應該作為一個獨立的學術結構存在,因為它不能被簡化為上述任何一個。 (日 | 落計劃 譯)

而在Bogost十五年後寫的《遊戲研究,第十五年》中,他反倒懷念起遊戲研究開始時的樣貌:

在這些資源存在之前,事物還在萌芽時是不足的,但也是更加好的,因為它不可能只在遊戲的圈子裡運行。我們都是從別的地方來的——從繪畫,從建築,從廣告,從計算機,從系統理論,從玩具設計,從文學。有時我們把這些聯繫視為包袱,甚至視為殖民主義,但它們也提供了基礎(grounding)。它們幫助遊戲在更廣泛的背景中紮根。它們將我們與基岩(bedrock)聯繫起來。(日 | 落計劃 譯)

這讓我想到了控制論誕生時候的樣子,控制論會議的那種雜糅的背景,雖然後來控制論這個詞幾近陌生,但卻在今天的各個學科與產業之中卻都能看到它的蹤跡,它真正產生了深遠和長久有力的影響,一個學科與領域與更多的外部發生聯繫,它才能更加有生命力。

當然,這還有我們創作者以及更多作品的缺席/不在場,如果Jonathan Blow在《遊戲與人的境況》演講中所說的:

我們現在做的都是很糟糕的藝術,要想知道遊戲的潛力,你必須真的玩過很多遊戲,並且深入瞭解其中幾個,我認為世界上大多數人還沒有能看到遊戲的潛力。因為我們還沒有展示給全世界,因為我們的作品確實不夠好。

這是我們面臨的自身的文化困境與問題。

外部環境

我們面對自身的文化困境,我們需要外部,以及外部的力量,我們需要將那個懸浮於文化地面的大球與基岩建立聯繫,就如同Bogsot在《為什麼除了遊戲以外的任何事情都很重要》的分享中說的:

我們可以成為遊戲製作者和玩家,但不只是遊戲製作者和玩家。在今天碎片化的媒體生態中,我們更迫切需要向我們的圈子之外派出更多的使節。否則,作為一個遊戲的製作者,就會像作為遊戲玩家一樣,仍然還是顯得很不正常。(日 | 落 計劃譯)

然而,我們也面臨著一個複雜的外部世界…

這是我簡單粗略描繪的外部的版圖,我們面臨著很多話語,關切,力量循環的錯位,在此比較下,相較於其他圈子自身的穩定循環,互聯網產業中的電子遊戲似乎反倒顯得生機勃勃和清新脫俗了,在這段時間的考察中我意識到,我們在向外部尋求聯繫的過程中,可能會遇到許多問題,這也是我所對現有人文話語的某種充滿期待而又落空的「不滿」(此處沒有對任何人的指責,僅僅是一種對於錯位的觀察):電子遊戲和遊戲人在「理論位置」或「話語位置」的空白或奇怪位置。

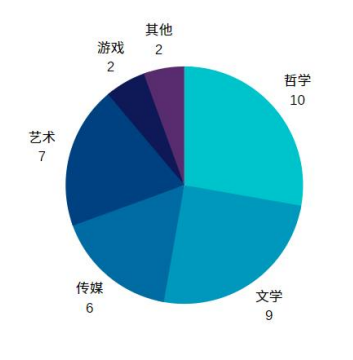

「空白」:中國早期的遊戲研究是十分零散的,以各自錯落地方式分佈在符號學,美學,哲學,休閒學等等學科中,而在企業的推動下匆忙才建立的「遊戲學」也展現出了這一滯後。簡單來說就是近乎無人研究電子遊戲也無人關心,而至少直到最近的「X宇宙」和更多的投入的刺激下才開始廣泛浮現。

「話語錯位」:在10月我所參與的華東師範大學/同濟學院的遊戲跨學科工作坊中,只有我與哲川兩位遊戲從業者,這還是多虧了幾位老師的邀請和先前主動建立的聯繫。但這個角度上也充分展現了一種「尷尬」——似乎在學術圈的「遊戲研究」中好像並不需要遊戲開發者與從業者。

記得上次我與觸樂的祝佳音老師參加青年文化論壇。在耐心傾聽了善超長達兩個半小時關於福柯的治理概念研究與對遊戲的快感治理術的分析後的我們,似乎很難參與到在場各位老師的哲學話語的交談之中。

(*文中提及的傅善超與我錄製的播客《E30 電子遊戲作為快感治理術》已經發布)

奇怪位置或不存在:而在許多的批判話語中,不乏多見將算法、技術、資本作為對象黑箱化甚至妖魔化的情況,這時候似乎我在現場的意義就是當大家批判提及大廠時,能夠配合尷尬的會心一笑。

在許多理論範式之中,可能今天的算法/遊戲就如同當年的科學,用拉圖爾的表達來說,在研究中被「純化」,被打包處理————也就是說,在某些範式中,或至少在對範式的不恰當的使用中,遊戲從業者與遊戲是沒有任何主體性位置的,或根本就不「存在」。

對此問題反思的典型就是哈曼所說的:

當人類哲學家互相攻擊,爭論是否能「到達」世界時,鯊魚咬死了金槍魚,冰山撞上了海岸線。 ——哈曼《邁向思辨實在論》

施力的錯位:而在兩個領域都有自身的利益和價值訴求的情況下,一種奇妙的交流錯位發生了。例如在某廠參與的展覽開幕上,在某種當代藝術具有代表性的批判反思話語後接著是大廠的品牌宣傳,然後再回到接續上典型的藝術話語,兩者同時出現,但並未達成溝通,有種特別的奇妙感。我猜雙方都不是特別理解或願意「領會」/「對齊」各自的「用戶訴求」/「視域」。而就我所瞭解,有些願意真正進行「科技考古」的藝術館大部分只能與尋找到大廠的品牌組,結合成可能類似《起來!數字失神者!》這樣的展覽的品牌合作而非有效的,具體開展的研究與合作。互聯網與學術/藝術具體實踐的碰撞中有許多有趣和奇妙的關聯,如果有人願意對這種場域間的交換和溝通進行一番研究的話,那一定很有意思。

舉個例子,遊戲研究者李佳在今年尤倫斯當代藝術中心的活動上進行了《遊戲世界的性別身份政治》的發言,不談這個發言本身,她的研究引起了互聯網和B站用戶的關注,你能夠在評論區和知乎對於這個問題的討論中看到這種研究者/玩家/互聯網從業者之間的碰撞與衝突,其中甚至不再只是一種錯位,而開始出現了敵意。用知乎討論中的說法來說:這是一種似乎遭到「文化殖民」的感覺。並且這種感覺還是雙向的、互悖的。看看其中的評論區的某些發言和戾氣,糟糕程度可見一番。

再舉一個例子,可以用來說明這種場域不自覺地生產的話語問題。

前段時間我閱讀了一本在藝術圈策展人發起的關於超越藝術圈生產邏輯,試圖捕捉和描繪脫離藝術圈話語而走向獨自實踐的藝術實踐的書《 小運動 : 當代藝術中的自我實踐》,但這樣的一本似乎打破和為藝術圈帶來實踐和話語反思的書籍,卻在豆瓣評論上看到這樣的留言:「看不懂就硬看」、「藝術理論讀起來還真是尼瑪……」

用我一位朋友的文章《# 從 社會參與藝術 到 社會發起藝術》所描述的話,這裡展示的問題是一種藝術實踐和藝術話語的分離,在藝術實踐的階段,藝術家與社會發生了關係,但其目的的一部分卻是進行藝術內部的話語生產,被介入的社會群眾無法與其形成溝通,也無法在此交流過程中得到多少受益與思考。

用學術一點的話說:這裡沒有一種貝特森的元話意義的自覺「關於某疑難問題的討論,不僅參與者的論述需要圍繞某個主題展開,主題本身的所指也要在討論的結構中得以揭示。」而用簡單的話來說,就是這種社會行動沒有一種對應其精神內核的形式和語言自覺,所以顯得有些滑稽並無法構成交流。

自我意識

幾段之後,報道繼續寫到,主要工業國家的政府首腦們深受化學、冰箱、空氣浮塵和惰性氣體的困擾。不過,文章最後指出,氣象學家與化學家之間的觀點並不一致,他們在與人類活動無關的週期性波動上發生了爭執。正因為如此,實業家們不知道該怎麼辦了;政府首腦們也同樣舉棋不定。我們應該繼續等下去嗎? 現在是否已經太晚? ——布魯諾·拉圖爾《我們從未現代過》(劉鵬譯)

拉圖爾在《我們從未現代過》開頭諷刺了某種研究和學術與現實的脫鉤,某一方面也勾勒出了現今學術象牙塔的現狀。

今天我試圖站在開發/從業者的角度來談這個事。

身為從業者的我們需要外部的聯結,但我們要的不僅僅是成為外部話語生產的環節,也不是將電子遊戲的思索和探索的話語拱手於人。因為這並不是僅僅由外部的文化或者學界來完成的工作,而我們也並不只是乾等研究者來告訴我們什麼是好的,什麼是壞的。

在接受外部的交流與碰撞的同時,我們也應該利用外部的思想資源發展我們自己的敘述和自己的思考。應該有更多的開發者更為參與到分享和對電子遊戲的思考之中,以期待達成真正的、共益的溝通。

那麼在這個內部的文化困境和外部的複雜之中,我們如何可能解決這一疑難,讓討論和自反的實踐能夠真正地發生?作為行動者如何真實地在理論,實踐,物質,技術上進行轉譯?

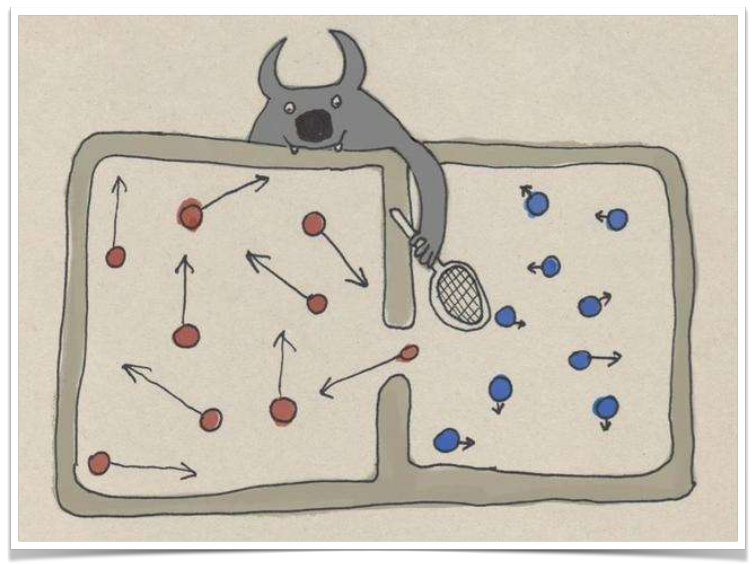

在過去的六年之中,我在不同的文化領域漫遊著,經歷了許多不同的身份,我最近時常覺得自己像是一隻麥克斯韋妖,在電子遊戲的視角和外部的領域之間尋找和甄別得以溝通的並且進行交換與關聯。

最近兩年我在工作外在做一個獨立的媒體實驗室「落日間」,而或許其中的目前的工作方式,會對我們共同面對這個問題有所啟發。

1.「平面的本體論」

我們需要更多開放的信息,以及混雜視域的討論交流。

當哲學家,遊戲開發者,藝術家,技術工作者端坐在同一個會議上的時候,交流並不會自然發生,但這至少是一個開始。

在面對電子遊戲的討論與思考中,我們並不應該過高地強調某個特定的維度,而是需要一個「平面的本體論(flat ontology)」,就像是在落日間的社群之前分出的非常多的討論區一樣,無論是思考,技術,概念,創作,商業、銷售、用戶、發行,都應該被放在同樣的節點地位去聯結,去發生關係。

在思考和製作,在概念與技術,在自身場域與界線之間,我們都保持相互的尊重與開放。

2. 主動承擔一些「中間」工作

例如落日間目前在進行的“日 | 落譯介計劃”,是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃,點擊跳轉臨時網站

我希望以「有助於我們思考電子遊戲」的標準選擇一些好的文章進行翻譯與展示,而這並不去強調某一特定的學術傳統或者是脈絡,因為這一計劃與落日間並不隸屬於某個領域。

例如在這裡,遊戲開發者大會(GDC)的分享內容(如我們翻譯的 Chris Bell的分享:Desiging for Friendship),作曲家Brian Eno關於生成性音樂的講座 Brian Eno:Generative Music,還有Espen Aaserth的《遊戲研究,第一年》,Nicky Case對遊戲教育和學習的反思,作為數字人文發起標誌性的《數字人文宣言2.0》都已經初步翻譯完成,而也編入瞭如許煜所翻譯的哲學家西蒙棟《技術物的存在方式》的導言,這些來自不同領域的理論/思考,都應該可以「平等」地於此發生關係,並能幫助我們思考,而非代替我們思考。

3. 追求一種「祛魅」的語言,尋找自身的理論主體性

我們需要一種能更廣泛地交流和溝通的話語,或許《數字人文宣言2.0》中所描繪的那種新的人文學視野可以成為我們的抓手,我們需要的是一種共同創作的生產方式,一種超越印刷媒介統治的人文與學術環境,一種結合理論和實踐的工作方式,當然,還有祛魅的交流語言(想到最近看到的 項飆: 大眾不會容忍學者躲在專業名詞背後, 用複雜的表達重複常識)。

數字人文 = 大人文學(Big Humanities) = 有生產力的人文學科/生成性的人文學(Generative Humanities)。二戰後的革命包括越來越小、越來越嚴格的專業領域和次專業領域的激增,以及隨之而來的私人語言(privatelanguages)和專業黑話(specialized jargons)的出現,而數字人文是關於整合和生成的實踐:用專家知識的方塊建立更大的圖景。 ——數字人文宣言v2.0 (日 | 落計劃譯)

而我們同樣需要有針對性的尋找適合自己的問題,避開一些糾纏不清的陳詞濫調。尋找自身的理論主體性,在理論和問題意識上避免「忽略」,而去尋找一些適合自己的、清晰的理論夥伴。

以目前的情況來看,或許遊戲設計師/研究者Ian Bogost從一個開發者視角轉向的OOO(Object-Oriented Ontology)物導向本體論的工作是一個較好的例子,而在OOO背後脈絡的如拉圖爾的科學實驗室研究,以及再往前追溯的西蒙東對待技術的態度也是我們可接受的,對於技術的文化角色看重的脈絡,而這或許也是近來的西蒙東-斯蒂格勒-許煜實踐與研究的追求,就像是哲學家西蒙東寫到對工程師的需要。

如果文化想要扮演它完整的角色,它必須以知識以及價值的形式來將技術物包含在它內裡。 … 我們可以自問,有甚麼人可以瞭解技術現實,並將其引介到文化裡?對於那些因為工作而要整天面對一特定機器以及重覆同一姿勢的人來說,這是很難的;使用的關係並不一定能帶來這種瞭解,因為他刻版式的習慣的重覆模糊了結構的認知以及功能的認知。對擁有機器或者資產關係的企業的管理知識,在瞭解這一點上並不比工人好多少﹕它製造了對於機器的抽象觀點,例如價錢以及功效,而不關心機器內裡的東西。而科學知識,通常只看到了機器操作的理論法則,而不關心它技術的層面。能有這種瞭解的可能是工程師,他就好像是機器的社會學家以及心理學家一樣,生活在由他負責以及發明的這些技術存在之間。 —— 西蒙棟《論技術物的存在模式》(許煜譯)

而在電子遊戲設計理論中原本就已經較為成熟的MDA(Mechanic,Dynamic,Aesthetics)分析框架,還有許多如育碧的RGD理性遊戲設計傳統,《遊戲設計進階:一種系統的方法》中與系統論的聯結,這些都很有分析和使用思考的意義。

此外,我在嘗試捕捉的「控制論」作為一個被忽略的重要傳統,或許也有助於展開電子遊戲的思考,無論是在遊戲早期與控制論的緊密聯繫、控制論與互聯網和信息技術的關聯,還有連接生物學與技術、複雜科學的傳統,對於人文學科的影響與滲入,都是一個似乎隱隱之中重要的背景板和一個可通行的交流底座。我在尋求在這個基礎上,能尋找較為清晰的語言寫作,並找到合適的表達方式,這還是正在探索的道路。

4. 強調行動者,解困式的報道

不同於反覆強調控制與批判的現狀,我們自己可能也不再需要更多的不同的理論語言來來反覆地論證行業的現狀,而也需要一種具體的、可操作性的、人類學式視角的關於行動者的研究與敘述。

如同這次分享的主辦方,樂平所強調的解困式報道(Solutions Journalism) —— 強調“人”的參與,尤其是在信息的收集、報道、分析和傳播過程中所起到的積極的推動作用。他們著力報道成功案例背後的原因與機制,和不成功案例背後的挑戰與改良途徑,聚焦在人們為解決社會問題而做出的努力。

落日間也非常關注具體的方法,策略,創作者經濟的模式等等,在之前的活動《E19 失落的理想主義:新時代獨立遊戲生存談 | 落日間Live#2》中,我拉了許多獨立開發者來一同進行了關於生存策略的討論,而不是僅僅只停留在批判,而先前參與的,由李厚辰發起的「做事俠」機制的關切也是類同。

在《E28 不孤獨的取經路,少年的戲遊記 | 做事俠》中落日間報道了獨立遊戲人天思離職之後在全國不同城市連接獨立遊戲開發者的努力,並且試圖進行通過寫作進行敘述的同時構想著某種獨立遊戲的共創機制的嘗試。

5. 建立的獨立的媒體平臺《落日間》Podcast

創建於2020年疫情間的《落日間》播客到今天已經有三十期左右了,在泛用性播客平臺客戶端小宇宙上也有近萬的訂閱量(*發文時已有12000+),「落日間」自稱是一個獨立的,試圖回答「何為遊戲」與「遊戲何為」的媒體實驗室。

這個播客的特色大概就是不修邊幅、勇於對話。因為我希望這能成為一個真的交流和碰撞的對談之地、戰場,而非一系列只是那種預演彩排很多的精心策劃的產品。我大膽地邀請過藝術家 (鄭達、馮夢波,向向向)、策展人 (Bruce,楊靜,Noah),建築師(罐頭的小王和Yao),哲學家(姜宇輝),遊戲研究者(劉夢霏、傅善超) 、業內從業者(Solin,哲川)和獨立遊戲開發者(Artless)、市場分析師(水主)、商學院研究者(DC)、技術工作者(yichi,銘傑)、聲音工作者(侯晨忠,Xichen)等等,而未來的計劃也還有很多,例如社會學者,或作家。

我希望能在這樣的一個獨立的場域之中,以一種深度的、藉助口頭語言表意的交流來展開實打實地溝通,也期待能夠在交流的磕絆中展現出電子遊戲的豐富的面向,並在其與各個領域之間建立隧道。

6. 創作,與主動性的/深度參與研究/合作的可能?

在20年底21年初時,我沒有再沉迷於「為電子遊戲藝術正名」這種「傳統的敘事」,我將對藝術家馮夢波和鄭達老師的採訪還有自己的研究寫成了一份遊戲與當代藝術的長文《中國當代藝術場域中的電子遊戲 | 落日間》,後來也因此有幸收到明當代美術館的邀請,做了相關的分享。而在與《城市罐頭》的兩位主播以及向老師的合作《E16 虛 構:虛擬建築學與遊戲建構學》中,也讓我獲得了某種建築學視野,後來也在群島書店這個建築大本營做了一份遊戲與建築的報告《虛 構:遊戲中的空間》;而在先前工作項目暫停後,我所進行的一系列聲音與遊戲的實踐,以及得益於自己與音頻設計師xichen在《C(8,3)》、《劍入禪境》中的合作經驗,在侯老師的邀請下,戰戰兢兢地前往音頻中間件界的LV-Audiokinect的主場沙龍做了一次分享:《再重聚:音頻驅動的遊戲設計視角 Re-Reunion: Audio-Gameplay Design》,在與機器學習與AI交鋒的過程中也獲得了許多對於技術祛魅的思考《 [E21 Ghost x Shell 人工智能與遊戲 [0]》;最終再度重新面對哲學,在與姜宇輝教授交談了兩回,並且重新再以交流者的姿態也參與進了學術/藝術場域,也在前段時間的華東師範大學/同濟大學的遊戲跨學科會議工作坊上分享了《做個哲學遊戲吧!》個可能比較「粗暴」的一次報告。

在這個過程中,我感覺有帶來某些衝破自身文化壁壘的深入交流,但這樣的交流如何能形成合適的、互益的循環,我們怎麼面對各個領域的和學術的象牙塔,除了品牌意義上的交流之外,如何進行、以及應該以怎樣的姿態來看待這種更深入的、具體的研究與創作,成了我頭疼的工作。

當然,今天的這次分享,某種意義上是我對這些探索過程經驗的一次反思和對之後工作方式的一次整理。

6.標準化和機制化的可能? 「遊戲+」計劃

其實在這種主動深入的探索中,我也在逐漸地整合和思考,是否這種聯結模式可以常態化與機制化。我逐漸將自己的工作特色描述為一種研究/創作(Research/Creation)的模式,配合同時探索Web端的遊戲開發技術和播客的傳播,我也在工作之中將這一套方式試圖發展為一個標準化的工作框架,暫名為「遊戲+」,這大概是明年(2022)最主要的工作內容。相信很快會和大家見面,也歡迎未來有合作創作和交流的機會吧。

簡單來說,即通過研究創作的計劃性來提供對創新不確定性的預期,而通過輕量級低成本的免費創作來進行遊戲創新與探索,同時藉助Web平臺來期能在這個環境下以輕盈地方式進入更多人的生活,並且配合播客,文章等多種媒介進行討論和展現,期待能發生更加細小但是真實的連接。

這裡面讓我覺得可以作為對照思考的是Google在做的Creative Lab,他們做了非常多和AI技術還有網頁技術相關的開源實驗(Experiments),有很多都是和傳統館藏的數字化做的配合,然後在這個過程中也真正讓AI能夠以更加輕量和友好地方式與更多人見面,打交道,這也是讓AI祛魅和鼓勵更多人參與進來的一種方式,現在他們的網站上似乎有一千多個開源的AI網頁實驗,大都可以直接在瀏覽器上運行。那我們是不是或許也可以有一個類似的,遊戲的Creative Lab,而也能在這個角度做出一些自己的實驗和貢獻呢?

非常感謝大家的耐心,這些都只是我很不成熟的觀察和想法,但我覺得在這個還混亂的年代,也還容許這種混沌的思考出現,就像是涂爾幹在《自殺論》的開頭寫的:一門誕生不久的科學有權犯錯誤和進行探索,只要它意識到自己的錯誤和探索以免重複。

其實說來說去,就還是希望無論是學界、互聯網、遊戲業界、藝術圈、我們可以嘗試互相理解與尊重,在明晰的視角下交流,都能積極和自信的勇敢發聲,能夠跨過一些本來就不存在的界限。

我這六年來一直在觀察國內關於遊戲與人文/藝術圈子發生的關係。

而我能看到很多新的力量和新的訴求在今天湧現,國內的學者與業界的交流與溝通,就像是姜宇輝老師、藍江老師等年輕一代的教授也都願意更多去談論遊戲,而最近看理想上也剛上了劉夢霏老師的節目,北大的遊戲青年研究者在做像新浪潮電影批評《遊戲手冊 Cahier du Jeu》,玩家圈子中善於破圈與連接的機核,圈內外知名音樂主播重輕老師,在藝術館和獨立遊戲中牽線搭橋的楊靜,開始在藝術館做起類似獨立遊戲GameJam的抱陽、鄭達老師,背上行囊準備去成都尋找開發夥伴的天思,桌遊理想還在延續的小李老師,很多很多人也都在行動。

那這至少也會是一個有趣的時代吧,期待這種碰撞之間能夠帶來一種新的穩態,或許這能創造出新的、健康和創造的循環。

----

這部分的內容其實在落日間通過郵件訂閱重啟的落日一週間發過了,你可以進行訂閱(點擊跳轉),我每週會發布一些落日間的進展和自己的思考到郵箱/微信上,和公眾號的內容一般比較少有重合。

感謝閱讀!之後我也會將落日間部分的文章放到機核上來與大家討論!歡迎關注!

葉梓濤

落日間 xpadia.com