本文約10000字,是一篇基於《匹諾曹的謊言》的發散性雜談,闡述了一些比較淺層的主觀解讀,感謝閱讀。

18-19世紀是一個由理性之光驅散矇昧混沌的啟蒙時代,以法國為中心的思潮運動蒸殺了封建體制的迷霧,政權的頻繁迭替與躁動難息的圈民之矛撕開了蔽目的群雲。而18-19世紀也是一個文明科技樹與今天大相徑庭的激進時代,動力機械拉開了科學幻想的新序幕,藉此承載起了無數風口浪尖之下的先鋒野心。

後來在科幻小說新浪潮運動中被提出的“蒸汽朋克”(SteamPunk)概念,在很大程度上就是基於這種動力機械持續膨脹化後的理想式結果推演。

如果1822年由英國科學家查爾斯·巴貝奇(Charles Babbage)設計的,能夠以4000多個機械零件為載體進行復雜數字演算的模型機器「差分機」並不是技術線的頂點,而僅僅只是起點的話,那麼人類將會迎來一個怎樣的世界?——這便是“蒸汽朋克”在嘗試討論的本質話題,也是闢此先河的同名小說《差分機》意求奔行的方向。

但是《匹諾曹的謊言》(Lies of P)採用的風格設定相比起“蒸汽朋克”,可能會更接近於其分支之下的一個子派別“發條朋克”(Clockpunk)。至少你在《匹諾曹的謊言》中幾乎見不到在一些典型“蒸汽朋克”作品中被廣泛使用的機械巨構,但卻能遇見成群結隊的極致巧匠傑作,即擁有在有限規格下擬真體態的人偶。

事實上,《匹諾曹的謊言》並不是近年唯一的一款把朋克美術與 Souls-like玩法相結合的作品,去年登場的《鋼鐵崛起》(Steelrising)也位居這個行列——所以它們不僅僅有著類似的流程體驗,同時也擁有著緊密圍繞於“蒸汽朋克”和“發條朋克”幻想的同源化的視聽層面設計。

以科技結晶主導的IF線——蒸汽、發條和定格的藝術

“夫人,”弗雷澤溫柔地告訴她,“你現在依然是la Reine des Ordinateurs。”

“真的嗎?”她舉起那面鏡子,向裡面凝視。鏡子裡,是一座城市。那是1991年的倫敦。有上萬座塔樓,數萬億旋轉的齒輪發出震耳欲聾的轟響,在油膩的濃煙中,空氣像剛剛經過一場大地震一樣黯淡無光,到處充斥著齒輪摩擦放出的熱量。 ——威廉·吉布森《差分機》

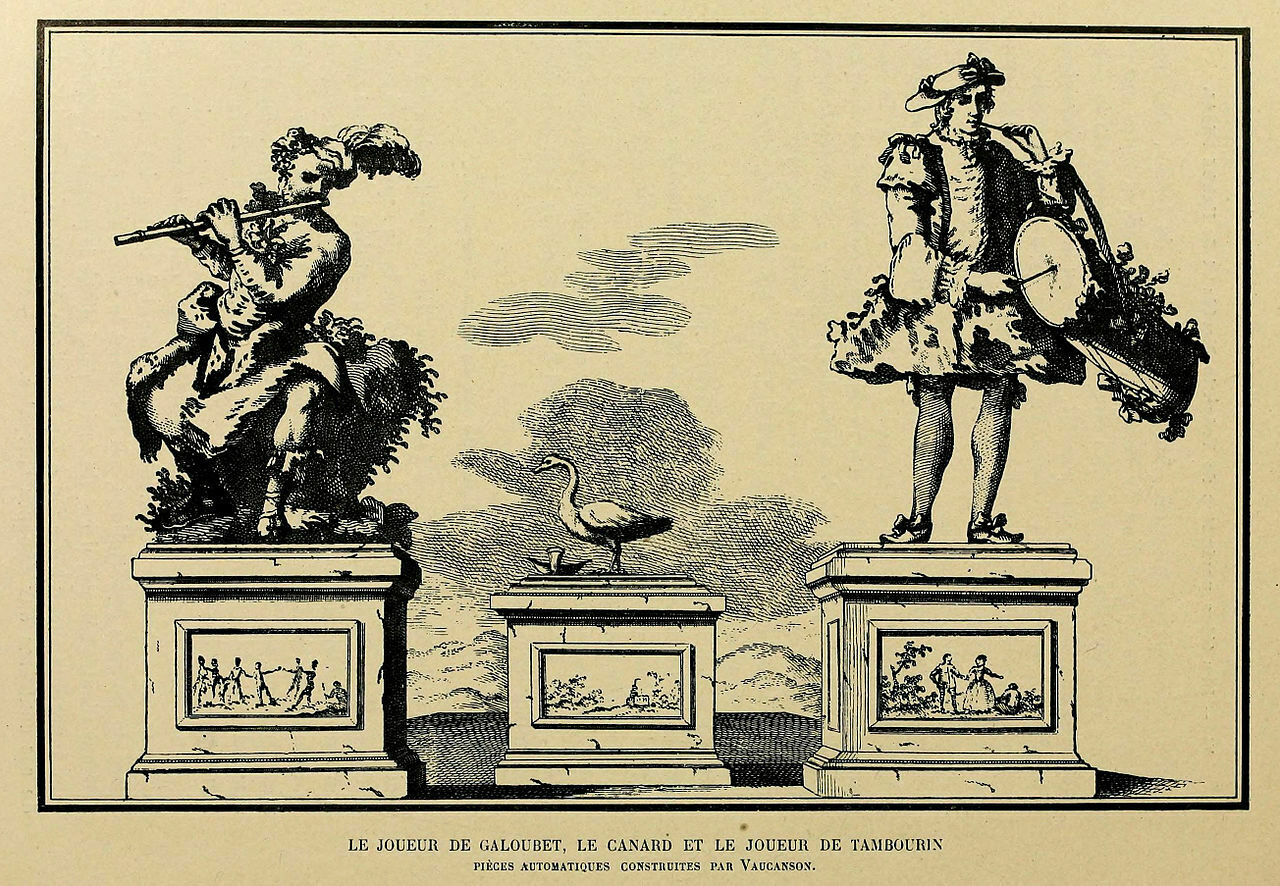

在巴貝奇「差分機」驚豔問世近百年前的十八世紀三十年代,出生在法國手工業家庭,並立志要成為鐘錶匠的雅克‧德‧沃康松(Jacques de Vaucanson)製造出了三款在當時的自動機械行業中頗具革命性的作品。

第一款是被命名為「吹笛手」的牧羊人機器人,以雙手持握橫笛,能自行演奏內部設定好的十二首曲目。雖然「吹笛手」後來被相關音樂家指責嘴部與手部動作表現僵硬,但在當時業內的一系列作品中,「吹笛手」已能因其零件的複雜度與仿真度躋身前列。

第二和第三款作品則分別是「鈴鼓手」和「消化鴨」。前者與「吹笛手」亮點相同,同屬樂器演繹型作品,而「消化鴨」則是一個由400餘精密零件組構而成的機械擬真動物,除卻能發出叫聲與拍打翅膀外,甚至還能嚥下投餵的食物,最後再經由橡膠管一般的腸道於末端排出被“消化”後形成的“糞便”——雖然實質上只是提前在內部準備好的塗色麵包屑。

從左到右:「吹笛手」、「消化鴨」和「鈴鼓手」

到了70年代,關於自動機械的野心被進一步擴大。一個典型的案例是製表師皮埃爾·賈奎特·道茲(Pierre Jaquet-Droz)打造出了能夠使用羽毛筆在紙面上利用墨水書寫至多由40個字符構成的語句的“作家”(筆者)機器人。它在表面上不過只是一個身穿禮服的捲髮小男孩,而支撐起這種機械奇蹟的是它體內運轉的6000個零件與其中40個可替的內置凸輪。

通過對這些零件的更換和排列整理,在理論上,“作家”機器人可以書寫任何字句。這也使得皮埃爾成為了在世界範圍內都極具名望的鐘表匠。

1826年的一場自動機器覽會,在右側展出著能書寫作畫的機器人Maelzel

如果說“蒸汽朋克”的側面是對於英倫浪漫的深入刻畫,它源自大英帝國振聾發聵的工業齒輪轉動與維多利亞美學的登峰造極,那麼細支下的“發條朋克”可能沾染的是更多來自於以法蘭克為主的拉丁文化的氣韻,以及對於運動時代完美主義匠造者們的再回首。

雖然在底色上略有差異,但二者對於社會生活與文明秩序狀態的總體表達是相對統一的:不管是創造出超級巨構徹底顛覆過去的技術呈現,還是在精密入微的錶盤與齒針中潛移默化地改變生活曾經的常態,人們對於未來生活的構想都懷揣著進步主義的積極態度,因為現時的他們也確實正在奏響關於勇氣與探索的空前頌歌,在滾燙的動力機械與冷峻的金屬造物中汲取全新的技術知識與以勾勒更宏大藍圖的養分。

而文藝復興與啟蒙運動的思潮又從另一面加劇了社態向上索取的心理,當上帝無法再作為普適化的安全支柱後,人們開始企圖越過神明去向機器尋求真理,在龐大的燃機、噴湧的蒸汽與一系列工業造物中建立屬於自己的精神烏托邦——體現在《鋼鐵崛起》和《匹諾曹的謊言》中,便是各異的人偶,或者說自動化機械突飛猛進之下誕生的擬人造物。

基於蒸汽、齒輪與彈簧共同編織的巧造,不止是人偶,還被運作到了遊戲呈現朋克質感的各個環節。例如人偶的“先塵”,躬耕於礦井與熔爐中的工業機器人、娃娃臉的吉祥物機器人,甚至是教堂神職人員藉助新型技術去試圖引導宗教復辟的佈道機械。

在《匹諾曹的謊言》中有一柄名為「禮儀」的傘器也令人印象深刻,它既有著來自於英倫Gentry階級文化的刻板烙印,也有著具備濃厚“蒸汽朋克”和“發條朋克”色彩的精密彈簧設計。遊戲某位後期BOSS的巨劍身上也有著相同的元素融合思路,一面是中世紀的莖格雕花,一面則是將金屬零件、樞紐齒輪乃至放電裝置雜糅其中的刃部設計。

不過有時單一的動力來源可能很難支撐起整套科學幻想邏輯的自洽,所以諸多“蒸汽朋克”和“發條朋克”作品都會嘗試在世界觀中引入更加具備主導性的虛構能量介質。在《匹諾曹的謊言》中則是一種名為「自我素」的特殊物質,在克拉特的地下被發現,之後便被鍊金組織中天賦異賓的匠師吉佩託發現其在人偶製造領域上的強大效能——最終的結果是,克拉特憑藉人偶製造業一舉迎來了屬於自己的黃金躍進大時代。

它正在慢慢變紅,越來越紅。這一定是玫瑰色愛情的證據。你很快就會再次低語。為神,為你的愛人。“Divine Service”,為了任何風流韻事。 ——《Divine Service》

與技術層面上踏入的浩大變革不同,人們對於藝術的追求還依然滯步於揚棄機械理性的維多利亞美學的古典氛圍當中,這種審美直接作用在了社會生活的各方各面。

例如在外現的建築上,混雜了哥特式復興*與洛可可式復興*乃至更多其他風格的設計方式明顯成為了主流,裝飾上的華麗與細節元素上的堆砌屢見不鮮,圓拱、帆拱等鑄鐵結構四散在屋體的各個角落,除此之外,得益於巴黎的原始靈感,克拉特還使用了奧斯曼式*和羅馬納斯克式*等美學設計;而比較內顯的音樂設計上(遊戲可以在各個地點收集到不同的唱片),其中的不少曲目都圍繞於情感的表達與羅曼式的主題,而這種自然詩意的表達與複雜情感的內省,恰恰也是維多利亞時期的音樂家所熱衷的創作方向。

哥特式復興建築:主要包括高斜頂、尖頂斜塔與尖拱,修長的束柱和四葉飾花式窗欞,重複性的裝飾花紋與十字架元素,有時還會專門打造滴水嘴獸雕飾;洛可可式復興建築主要包含淺浮雕與繁雜的細節裝飾,強調建築線條之餘更注重用色上的明媚,以及相對簡練的結構與對稱化佈局;奧斯曼式建築則主要是拜占庭式建築的變體,主要包含大型的圓形拱頂設計,與鑲花陽臺,注重內外設計的和諧統一;羅馬納斯克式建築在大體遵循巴西利卡式建築的規則,擁有穹隆的屋頂、拱形狀的四壁,結構上偏於嚴正——這些建築設計元素在當時的法國基本全都存在,並呈現出錯綜雜糅的趨勢。《匹諾曹的謊言》在場景搭設上也全然遵循著維多利亞時期各系建築風格水乳交融的特點。

就像“賽博龐克”(CyberPunk)的內核矛盾之一是高度發達的科技與日益渙散的集體生活態度一樣,“蒸汽朋克”或者“發條朋克”的其中一個矛盾,可能就表現在轟隆作響的機械傳動噪音之下,那座瀰漫著新古典主義色彩和工業美術運動的城市——亦或者更極端的一點的悲觀主義表達者,會把人民與動力機械之間的關係塑造為貧農與他朝思暮想的金鋤頭。

在《匹諾曹的謊言》裡,可以看見非常多的底層職業都被高技術含量的機器人取代,比如看家護院的保姆、巡視街頭的警衛,而在部分被遺棄的門戶中,你甚至還能找到嬰幼兒形象的人偶,它們沒法站起,只能通過爬行來接近玩家。所以,它們所真正代表的有時並不是人類的智慧結晶,而是當「自我素」這一簡易能源被濫用後在民間愈演愈烈的愚性依賴,這也導致以人偶聞名的克拉特在遭受反噬時變得異常脆弱。

在我看來,《匹諾曹的謊言》最大的亮點就是在“蒸汽朋克”與“發條朋克”的美學基石上,打造了一個至少在視聽設定上具備足夠說服力的世界。而同題材的《鋼鐵崛起》由於其工藝還未能在民間普及(主角的出廠設定也是在宮廷中專門服務於貴族的舞蹈機器人),人偶更多地被用在了對於革命浪潮的流血鎮壓,通常都持載整套完備的對外武裝系統,因此在技術對於人類社會腐朽與反噬的顛覆性傳達上,要比《匹諾曹的謊言》的衝擊感來得要更弱一些。

但從另一個角度上來說,《鋼鐵崛起》在“發條朋克”與自動人形工藝的設定上其實比《匹諾曹的謊言》要更遵循於原教旨主義。相較於「自我素」這種最簡單的自圓其說手段,《鋼鐵崛起》給出的“原始誕生論”也許會更有可信度:它來源於法國國王路易十六所大力推行的一場機械革命,委任以發明家沃康松為核心的工匠團隊開發出了「巧工機器人」,而研製與推廣過程中巨量的資源投入,卻從側面耗空了民眾的腰包,加之內外各方面因素堆積而來的混亂,大革命最終在本土爆發,這也使得原本應在生產領域投入使用的「巧工機器人」迫於路易十六的猩紅手腕,變成了用以流血鎮壓社會暴動的超級兵器。

以及,雖然《匹諾曹的謊言》中也有著關於“義肢”的設計,但卻不如《鋼鐵崛起》對於工藝製造的完整統一性。主角埃癸斯的武器會在臂部傳動裝置的加持下從內部彈出,補充血量則是使用注油器以在體內轉化出新的可用能量,甚至還會因為頻繁的強度動作而導致機體過熱而導致行為受限。而這種基於精密工藝邏輯的自洽,也正是“發條朋克”的底層魅力之一。

埃癸斯的手臂上有明顯的機置痕跡

回到《匹諾曹的謊言》,在擁有了一座理想化的、沉浸在黃金時代迷夢深處的富饒城市之後,最戲劇化的處理就是讓輝煌的帝國在一夜之間迅速化為灰燼,而遊戲中的導火索則是在某種意義上成功“殺死了上帝”的「自我素」。

黃金時代覆巢下的離析瞬間——失控木偶與毀滅性疫病

《匹諾曹的謊言》將時間背景設定在了貝爾•埃科夫時代,即法國一戰之前一段被稱之為“美好年代”的歲月。

在普遍觀點上,“美好年代”指的是法國從十九世紀後期(1871普法戰爭的結束)到1914年第一次世界大戰爆發前,生活、科學與藝術百花齊綻的高光節點,甚至被部分人認為這是自啟蒙運動以來法國文化藝術運動狂潮的再回歸。

路易吉·洛伊爾《1895年狂歡節的準備工作》

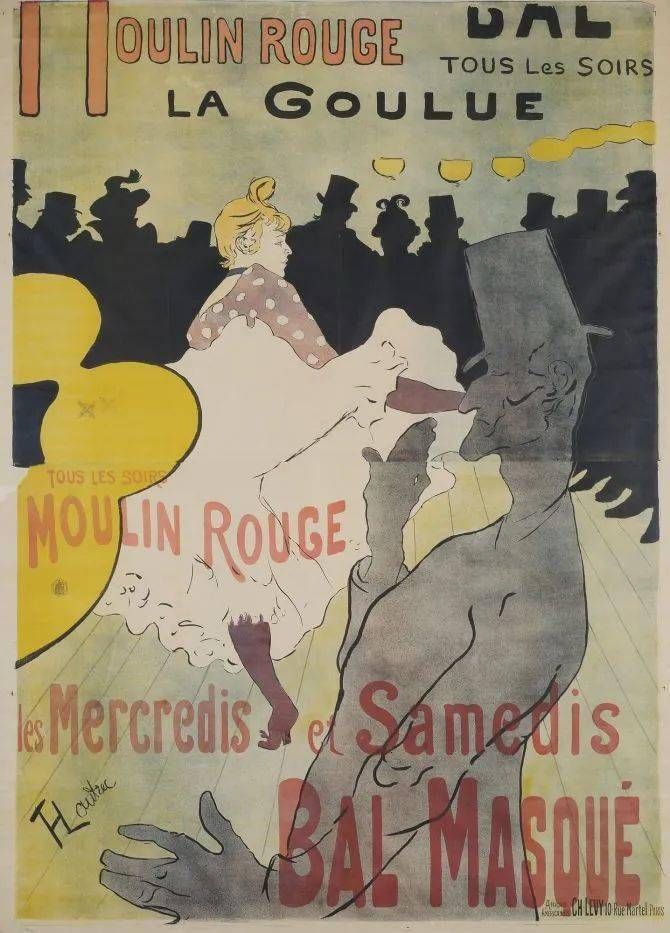

在繪畫創作領域,印象派、新印象派、後印象派乃至野獸派都迎來了自己的鼎盛時刻,巴黎的蒙馬特地區成為了各式藝術沙龍活動的集散點,紅磨坊酒吧也是籍此而將其盛譽響遍歐洲——當然,這大概也離不了後印象派畫家亨利·德·圖盧茲·羅特列克(Henri de Toulouse-Lautrec)的海報創作在幕後的推波助瀾,包括但不限於一整個圍繞於紅磨坊的系列畫作:《紅磨坊舞會》、《走進紅磨坊的貪食者》、《紅磨坊的沙龍》,以及那張在一定程度上幫助他從此在藝術生涯上高歌猛進的紅磨坊宣傳海報《La Goulue》。

La Goulue是紅磨坊的一名招牌舞女,羅特列克常以她為題製作彩色海報

能夠從“美好年代”的繁榮景象中獲益的人們開始投身於各種各樣的輕娛樂場合當中。依附於社會經濟發展的時尚潮流也逐步迎來新的曙光,百貨公司、馬戲團和音樂劇廣泛流行,更加趨近於現代化的服飾登上舞臺,而維多利亞時期典型的緊身束腰習慣漸漸踏入了下坡道。

1900年,巴黎還成功舉辦了一場聲勢浩大的萬國博覽會,幾十場的官方音樂會紛至沓來,數不勝數的交響樂隊表演與抒情演唱輪番上陣,這一文化的交流盛宴也直接性地讓法式時尚擴大了在世界範疇下的綜合影響力。

1896年巴黎文藝復興劇院喜劇《情人》的海報

以上這些都是如果按照正常的歷史劇本行進,法國民眾就能夠如願的短暫幸福。而這一幕在《匹諾曹的謊言》中是註定無法上演的飄渺時刻,在本該處於“美好年代”的日夜裡,克拉特同時面臨著兩個能把曾經的繁榮浮光一舉消殆的威脅。

其中一個是昔日人類的“守護者”人偶的群體性失控,家中的保姆掄起棍棒驅逐戶主,巡街的警衛聯袂襲擊居民、在街道上肆意焚燒;即便是在過去用來歡慶節日的大型機器人,也成為了機械逆潮下最恐怖冷血的殺戮兵器。緊張籌備中的,意在憑藉人偶技術向全世界來訪者獻上一點點“To Future”震撼的博覽會,也在災厄巨輪的碾躪下中斷,本該鑼鼓喧天的廣場遊蕩著從舊日的枷鎖中掙脫的冷血殺手——它們從名為反叛的濃煙中走出,掠食著“大廈”傾倒後留下的遍地餘燼。

“遊行大師”身後的大鐵籃,或許設計的初衷是用來填裝禮物的

人偶之於人類契約的背叛,從本質上來說其實就像是AI對於人類的叛逆的某種變式,它們的背後都具有著普適化的且更為深層的隱喻。如果我們以更加寬泛的,派生於捷克語的原意為象徵奴隸與苦役的“Robot”概念來重新審視這一話題,可能就能從中找到除卻“不穩定性的暴力威脅”(個體失去約束,開始攻擊人類)外,產生恐懼的另一個角度的根源,即底層勞工的異化與下位者對於上位者的反向侵略。

20世紀20年代的科幻代表作品《大都會》(Metropolis)塑造了一個擁有流線型身體、泛著銀光的女機器人“瑪利亞”形象。她作為地下世界的統治者,鼓動工人們進行暴動,摧毀權貴階層的都市。作為首部以機器人為主角的電影,《大都會》涵蓋了人類對機器人的兩種態度和價值判斷,機器人“瑪利亞”可以“作為“人類的替身,幫助人類擺脫機器的束縛;或作為人類的敵人,給人類帶來毀滅性的災難。”

即便它們未曾脫離規則的掌控,對於普通勞工的替代也依然會成為一部分人的真實噩夢。20世紀60年代的戰後新左翼聯盟“三重革命特設委員會”(Ad Hoc Committee on the Triple Revolution)基於時代特徵提出了一則宣言,內容強調“原子武器革命”、“人權革命”與“控制化革命”正在世界上發生,並指出對於人類社會而言最大的威脅就在於“控制化革命”,因為計算機自動化的發展勢必會帶來對工作與消費之間聯繫的破壞,而針對這一問題,委員會提出的則是一個具有社會主義傾向的方案,他們希望社會不再把重複、無意義的勞動交付給個人,公民必須擁有對職業選擇的更多自由,甚至可以將全民基本收入設定為一項根本權力,以此保證公平分配這些籍由“控制化革命”而產生的新財富。

在《飛出個未來》(Futurama)所描繪的1999聖誕節中,一個因為程序錯亂而攻擊人類的機器聖誕老人成為了“死亡禮物”的貨運者。而在現實工人階級群體的目光中,對低端勞動崗位發起入侵的智能機械或許在某種意義上就等同這名暴走的聖誕老人,“禮物”是獻給資本階級與特權階級的,至於“死亡”,則無疑是留給他們的。

20世紀60年代末,俄亥俄州洛茲敦的本地汽車工人聯合會主席,29歲的加里·布萊納(Gary Bryner)談到了人與機器人之間的關係是如何影響到罷工浪潮的。

“工人們”,他說,“告訴製造公司,我們會流汗、會宿醉、會胃疼,我們有自己的感覺和情緒,我們不打算被歸入‘通用夥計’的範疇”。與此相反,“通用夥計”是一種焊接機器人。它看起來就像是一隻螳螂,可以自動從A點跑到B點放下東西,然後再迅速跳回原位,準備迎接下一輛汽車。汽車每小時經過那些機器人大約11次。機器人從不疲倦,從不休息,不會抱怨也不會曠工。當然,它們也不買車。

於是,《匹諾曹的謊言》中浸泡在黃金時代泡沫裡的克拉特也遭遇了同樣的困境。依託於新能源「自我素」而騰飛的工業技術引發了各種各樣的科學神話,甚至創造了在當時時速最快的新型列車,輝煌的成績也直接導致追逐夢想,亦或追逐名利的年輕人蜂擁而至,企圖在這座最具先鋒氣息的城市中共同瓜分蛋糕。

但過度發達與氾濫的自動人偶顯然打破了遠來者們的期望,與克拉特金光閃爍的表面相異,他們註定只能接受人偶之於勞動市場的主導地位,然後被排擠到陰暗溼冷的水泥溝壑之中。名為「清掃者」的團體在這個前因下孕育而生,他們行走在街頭巷尾,為僱主解決各項無需動用人偶或人偶無法妥善處理的事務。

但在泡沫迎來湮滅時,克拉特面臨的災難卻不止一個,在人偶失控前,一種名為「石化症」的大規模疫病已捷足先登,其來因在於「自我素」的濫用導致城市空氣中的孢子濃度過高,進而演化出了一場波及整座城鎮的恐怖感染——病症的盡頭,便是人體身上逐步蔓延出藍色的結晶,最終痛苦死去。

而為了遏止疾病擴散的勢頭,人們開始在城市的各個區域安裝能夠吸收孢子以淨化周圍環境的「Stargazer」,試圖創造一個又一個的安全環境,以阻隔「石化症」的繼續傳播與惡化。

這場狂亂在另一方面,又被虎視眈眈的鍊金術士視作利於展開藍圖的溫床。為了尋求永生,乃至讓人類從此躋身上帝,他們開始在「石化症」的病理上大做文章,研製出特殊的藥物,受藥物篩選而成功挺過“難關”的人類,就此擁有了超脫於凡俗的接近於怪物的力量,至於受藥物篩選而淘汰“落敗”的人類,則淪為了遊蕩的活屍。這也便產生了玩家在初次踏入“月光鎮”時有種夢迴“三光進村”的感覺:行屍走肉般已徹底墮為邪穢的人類,與破敗不堪的已完全讓“黑暗”奪走了其神性皇冕的大教堂。

——人類正在不惜餘力地殺死“上帝”,其痕跡幾乎遍佈於災後世界的每一個角落。

而失去了理智形如蠻獸的活屍,本就是恐怖迷思領域下的常客。其幕後代表的是人類對於“同類不再是同類”的本質恐懼,以及面對曾為同類的怪物時不可避免展開的一系列道德抉擇。但在另一種對於現實社會危機的諷喻層面上,人類淪為怪物的過程亦是一種對於底層人性的自省。

如同被慘烈戰爭淹沒的十九世紀,法國的美好年代建立於過去餘熱未褪的廢墟之上,但刺骨的硝煙卻從未散去:人類從未如此訝然於自身能夠實施的暴力,彎刀與子彈本就猶若喪屍的爪牙,一面殺死著同類,一面則繼續感染著同類。

“悲劇就是把美好的東西毀滅給人看。”

眾所周知,“悲劇”是一個具有很強敘事屬性的詞彙,但如果有什麼東西能形容克拉特如此壯烈的覆巢時刻,“悲劇”可能是唯一的,能同時把黃金時代的餘暉與分崩離析後的血淋淋現實緊密融匯起來的表達,亦如《匹諾曹的謊言》通體散發出的黑暗童話氣質……

“若是粉飾得過於美麗的故事的話——記住,那種東西,只會是……「謊言」。”——《The House in Fata Morgana》

黑暗童話的黯沉底色——刺破美好敘事的“原質之劍”

需要注意的是,黑童話與黑暗童話在很多情況下代表的是兩種相異的內核。前者更多的是基於童話原著本身進行的一系列結構現實主義式的改編,而後者則更像是利用傳統童話的敘事風格而創作的真實主義寓言——就像《匹諾曹的謊言》所借鑑的《木偶奇遇記》(Le avventure di Pinocchio)在其原身上就並非是一個明媚且純粹的兒童文學故事,而更像是十九世紀意大利民族復興運動下直擊現實的一面“發聲鏡”。

十九世紀至二十世紀期間,意大利半島內四分五裂的政權在愈發高漲的資產階級革命運動中統一為了意大利王國,這一復興運動不僅僅推動了意大利由封建社會向資本主義社會的轉化,也為意大利自文藝復興之後相對沉寂的文學領域帶來了新的精神解放。

但統一完成後,遺存在藝術界中的“留聲”卻在某種意義上可以被劃分為二類,一類依然因襲著民族復興運動理想的浪漫主義思想,以謳歌愛國主義與民族尊嚴作為重心;而另一類則是在國內社會矛盾的上升下逐漸高漲的真實主義流派,以要求作者必須根據已經發現或實際觀察到的社會客觀現象,藝術地再現生活情景,它並不在意修辭上的考究與語法上的嚴謹,而是把忠實的表現形式放在了要義的首位。

意大利南部的拿波里(Napoli)向來被稱作地上樂園,但是塞拉奧的長篇小說《伊甸園》卻正好寫出了那兒的貧富懸殊、欺詐背叛和種種惡行。意大利社會第一次在真實主義文學中顯露出了真實的面目……而且,真實主義作家筆下的老百姓不再是多愁善感的情種了。他們衣食無著,終日掙扎在死亡線上。但他們並非麻木不仁、逆來順受。他們知道自己的尊嚴,在忍無可忍的時候,也會以死相拼,進行反抗。

一面是底層人民的苦難生活,使19世紀末葉意大利社會的癰疽大面積裸露,另一面則是王國統一初期不得不面對的種種不穩定環境,致使其也在試圖藉助文藝作品對於社會思想的影響力從側面進行鞏固。而1880年代卡洛·科洛迪寫下的關於木偶人匹諾曹最原初的故事,可能就同時秉持著真實主義與統治者訴求這兩種看似衝突的時代色彩。

原始故事的開頭和我們後來所耳熟能詳的版本其實沒有太大差異:一位名叫安東尼奧(Antonio)的木匠師傅在執行日常勞務時,偶然發現了一塊會說話的木頭,於是將其交給了想要用木料雕刻人偶的吉佩託(Geppetto)。

吉佩託將木頭塑為一個男孩,並將其命名為匹諾曹。但匹諾曹本身的設定就更接近於“流氓”與“頑童”,不僅出言侮辱吉佩託,並在學會了走路後不聽命令地跑出門外,這也直接導致在城鎮中一路追逐匹諾曹的吉佩託被憲兵誤認為是施暴者,並將其押至監獄。

力疲腹飢的匹諾曹最終回到了木匠家,卻受到了一隻老蟋蟀的批評,指責匹諾曹不聽從父母的話,而任性胡來的小孩註定會迎來厄運,永遠得不到幸福。這一言語也徹底激怒了匹諾曹,最後這隻蟋蟀死在了匹諾曹的錘頭之下。

在這之後,匹諾曹上街乞求食物卻被街坊用水盆驅逐,在家中烤火卻意外燒壞了木腿,雖然回到家的吉佩託重新造好了匹諾曹的雙腳,給予了伙食,並賣掉了自己的外套為匹諾曹買了課本,試圖將匹諾曹送去學校,但這並不意味著匹諾曹從心底認知到了自身的錯誤。

在次日前往學校的路上,匹諾曹賣掉了課本,在木偶劇院欣賞噴火者的表演。而經過一番波折後,噴火者從匹諾曹口中得知了他們悲慘的現狀,於是慷慨地給予了匹諾曹五枚金幣。

而在返程的路上,匹諾曹卻遭遇了一隻狐狸與一隻貓,它們告訴匹諾曹,只要隨他們去往一個神奇的地點,種下金幣便能收穫一整棵掛滿金幣的大樹。貪婪的匹諾曹聽信了狐狸與貓的建議,卻在前往的途中遭到了強盜的襲擊,最終被洗劫一空,吊死在了樹上——而強盜便是由狐狸與貓偽裝而成的。

故事在陰冷的結局中戛然而止,而其表象似乎僅僅只是交代了一名生性頑劣的惡童最終死在了更惡者的手下。但故事的幕後隱喻卻並不如同其粗暴的敘事邏輯一樣淺顯,就像前文所說的那樣,匹諾曹的遭遇中既有著真實主義的表達,也存在著對於統治者鞏固訴求的回應。

在真實主義的呈現上,吉佩託與匹諾曹恰好是十九世紀意大利底層貧民的縮影:一位是希望給予孩子更好的物質與精神世界,卻被永久困在卑微的工作與淒寒境況下的父親,另一位則是因為始終得不到正確的教育,而永遠目光短淺、我行我素的孩童,至於狐狸和貓,象徵的便是充斥在社會各個角落屢禁不止的欺騙、謀詐與暴力行為。

而在對於統治者訴求的回應上,蟋蟀老者的形象充當的便是那個社會思想的引路人:“不聽從父母命令的孩子,最終會迎來厄運”——實質上是在隱性要求國民服從於父權與君權,否則就會遭到嚴重的報應。

只不過如此黑暗的結局最終隨著故事傳播度的日益提高而迎來了逆轉,於是出現了一個能夠拯救匹諾曹於命懸一線之中的藍仙女,為了遏制匹諾曹的頑劣,說謊會使鼻子變長的設定也在這一階段被添加進來,成為了日後匹諾曹的標誌特徵之一。然後,在重歸美好敘事的《木偶奇遇記》的結尾,匹諾曹歷經重重苦難後成功與父親重聚,並從一個木偶成長為了一個真正的小男孩兒。

在《匹諾曹的謊言》中採用的設定架構顯然是更廣為流傳的版本,遊戲的諸多部分都有著取材自《木偶奇遇記》的痕跡——跟隨著主角一路前行的罐中蟋蟀,是原故事中為匹諾曹提供批評與建議的引路者;幫助主角不斷成長,暗中保護主角的索菲亞,是原故事中為匹諾曹帶來了救贖的藍仙女;途中遇見的赤色狐狸與黑貓,對應於原故事中欺騙並謀害匹諾曹的狐狸和貓;以及金幣樹的說法,也在遊戲中得到了與之相符的應證。

而匹諾曹背後所探討的第二個論題,是木偶如何擁有了人性。在《木偶奇遇記》中,匹諾曹闖過了層層難關,在各個衝突與事件中汲取啟示,一點點織就了屬於他的人性;而放到《匹諾曹的謊言》中,我們或許可以嘗試使用其他遊戲作品中的相似過程來解構該問題。

最能體現這一點的可能是《底特律:化身為人》(Detroit: Become Human),在這部作品中,仿生人獲得自主意識的方式是擊破那堵由程序網組構而成的高牆,其關鍵契機在於仿生人受到了強烈的情緒刺激——康納的覺醒來自於與搭檔漢克的深度情感聯繫;卡拉的覺醒來自於精神世界走向崩潰邊緣的男主人極端的情緒變化與暴力傾向;馬庫斯的覺醒則來自於目睹人類對人類的背叛,以及人類對仿生人的背叛。

從某種意義上說,他們基本都是在強烈情緒的不斷裹挾下以厚積薄發的形式完成了認知自我的過程。相較於前者的瞬時性,《匹諾曹的謊言》中身為人偶的主角是藉由情感經歷一點一點地完成對人性的理解的。

首先是脫離了“大契約”束縛的自由說謊行為,致使主角擁有了更多觸碰人性的機會,而選擇是否說謊這一思想行為本身,就已經暗含了關於主動意識的深層展現。而在踏入“機械迷城”的途中,主角也在一路見證著各種各樣的情感聯繫,像是對人偶萌生出情愫的人類、對人類萌生出情愫的人偶、將人偶當作自己孩子的老婦人,甚至是遇到一個完全沒有表露出敵意,渴望與人類交好的殘破機器人——隨後這些經歷又直接催生了主角對於新動作的學習,而許多動作本身就帶有濃厚的情緒含義,這是對於人性感悟,亦或情緒感悟的另一種體現。

另一個方面,是來自唱片歌曲的潛移默化的引導。在遊戲中,主角每收聽一張唱片,便能增加其人性,這在很大程度上又要得益於維多利亞時代的曲目大多直擊對於細膩情感與自然心緒的表達。

而在覺察到情緒波動,一步步收穫人性時,主角也完成了從“齒輪轉動”、“自我素低語”到“內心溫暖”的反應轉變——機械化的心臟,正在緩慢地迎來本不屬於它的光和熱。

在黑暗童話腐爛的土壤之上,名為真實主義的“原質之劍”刺破了美好敘事的同時,也撕開了天幕。即使是沒有藍仙女存在的《木偶奇遇記》,也在當時以正面的意義強調了教化之於人的作用,我不知道這是否推動了意大利在“理想教育”之上的努力,但至少人們依然順著故事中填滿黑暗與血腥的根莖,挖掘到了蘊藏在另一面的對於現實的改造方法。

尾聲

就像最開頭所說的,本篇文章是個以《匹諾曹的謊言》為起始靈感的發散性雜談,並沒有太多地將遊戲立於最核心的討論位置,而是東扯西拽了太多關於朋克、時代與故事本源的茶碗話兒。

所以你沒法從中看出什麼真知灼見,但能簡單地看見《匹諾曹的謊言》是如何把蒸汽朋克、發條朋克的設計美學、美好年代的歷史特性,以及圍繞黑暗童話的黯沉底色有機地融匯到一起的——它絕對不是最好的魂Like作品,但至少在美術設定上,今年它大概率會留存在我心目中的前三名。

END