“我們要去哪兒?”

“西邊。”

——《彼處水如酒》故事之《男孩與狗》

一、昭昭天命

《彼處水如酒》自稱是一款關於旅行、分享往事、以及在美國“昭昭天命”年代砥礪求生的敘事冒險遊戲。

可是“昭昭天命”(Manifest Destiny)一詞在當代,或者說很長一段時間以來,都有著相當濃厚的政治意味,它極力宣揚美利堅民族是上帝的選民,負有向全世界傳播自由與民主的使命,根本無關所謂的“砥礪求生”。

顯然,這種鮮明的政治話語是疊加了近代以來美國經濟騰飛中的對外擴張訴求的產物,它自形成起就始終遠離美國普羅大眾的日常生活;如果說“昭昭天命”與《彼處水如酒》的敘事存在任何接點的話,那麼只能是構成這一概念之核心的宗教式的“使命感”,而這種使命感,遠在這一概念正式提出的19世紀40年代之前,甚至在五月花號離開普利茅斯之前就已經萌發了。

眾所周知,基督教是一神信仰,奉行著一種力圖拯救蒼生的普世主義,自誕生伊始就有著強烈的傳教意圖,主張將上帝的福音傳播至世界的每個角落。15世紀時美洲大陸的發現,本身就離不開這種宗教情愫的推波助瀾。因此,對於每個基督教徒而言,他們天生就有一種“使命”,要將上帝的救贖帶給世人。

到16世紀時,加爾文的宗教改革發展了基督教的選民理論,提出“預定論”的神學思想,認為每個個體能否得到救贖皆是命中註定。他這樣說道,“我們把預定稱為上帝永恆的天命,那是因為不是每個人都是在平等的條件下由上帝創造出來的,而是,永恆的生命只是對一部分人預留的”,在這裡,他所謂的“預定”就成了“天命”的同義詞。

但同時加爾文又宣稱,每個基督徒都可以通過辛勤的勞動和事業的成功來證明自己是被上帝所挑選出來的救贖對象,這使得那些不畏辛勞、勤勉工作的加爾文教信徒,即清教徒萌生了一種“天命在我”的優越感。所以,當後者在英國遭受宗教迫害,選擇背井離鄉前往當時尚在開闢中的北美尋求宗教自由時,蘊含著新教精神的“天命”也就這樣被帶到了這片新大陸上。

至此,新教“天命在我”的優越感和基督教本身傳播教義的使命感發生了合流,這無疑成為了某種“擴張”思想的淵藪。19世紀中期以後,潛藏著擴張思想的“天命”不斷被政客引用以描繪美國發展的未來圖景,藉此宣揚自己在外交領域種種擴張行徑的合法性,這便是所謂的“昭昭天命”。

然而在此之前,“擴張”尚停留在北美內部。在清教徒們踏上這片土地之後,面對這片尚未開墾的蠻荒之地,傳播福音的神聖使命和不畏勞苦的新教信仰成為了他們巨大而不竭的精神動力,使其克服了重重的阻礙,誓要把這裡改造成繁榮的新世界——這成為了《彼處水如酒》中“砥礪求生”故事的源頭;而當東部沿岸地區很快開發殆盡時,他們自然萌生了新的念頭:往西部去。

二、西進運動

“西部”之於美國,一般是指阿巴拉契亞山脈以西的內陸腹地以及太平洋東岸地區。這個概念常常與“牛仔”“冒險”等詞彙相連綴,共同構成了一種外部世界對美國文化的粗獷印象。這種印象與美國的建國史相伴始終,其背景,是一場以移民和開發西部為目的的綿亙百年的“西進運動(Westward Movement)”。

嚴格意義上的西進運動始於18世紀末,但早在18世紀初期,“西進”就開始了。17世紀以來,英國憑藉著早期的海上商貿優勢包括其後工業革命所孕生的強大經濟與軍事實力,大批量地向北美移民,以大西洋沿岸為起點持續向西擴展,直至阿巴拉契亞山脈,最終在狹長的東部沿岸地區建立起了13個殖民地。

然而到了18世紀初,殖民地就已經開始面臨資源不足的困境。此前殖民地人與印第安人的皮貨貿易一直是其重要的經濟來源,但在17世紀末期,皮貨供應已經難以為繼,這便催促著捕獸者和皮貨商翻越阿巴拉契亞山脈向西部邁進。其次是土地問題。早期殖民地的財富多源於土地投機,儘管一度受到宗主國英國的限制,相關投機活動始終不絕,同時,土地投機造成的土地集中又剝奪了中下層勞動者的生存空間,因此向西去獲取更多的土地很早就成為不同階層的共同追求。

獨立戰爭之後,13個殖民地脫離了英國的控制,可是資源短缺的問題卻無法因此得到解決。商人團體需要更多的皮貨供應,軍官、議員等土地投機家意圖以更多的土地買賣發家致富,以小農為主的中下層勞動者渴望獲得自己的土地成為農場主,而南部的種植園主,也希望前往西部買到更多的奴隸。總而言之,當時社會所有階層都把目光著落在豐饒而廣袤的西部之上,在他們看來,彼處是水如酒一般的所在。

於是,自18世紀末期開始,伴隨著政府的介入,原本自發性的西部開發逐步演化為一場聲勢浩大的西進運動。從宏觀角度來看,美國在這場百年西進當中不斷擴張著自己的領土,內戰後又藉助工業革命實現了經濟的進一步騰飛,可這些國家層面的發展並不屬於普羅大眾,對於他們而言,西進運動並不是“開發”,而是真正意義上的“砥礪求生”。

當人們自發踏上西進之旅時,走上的其實是一條荊棘叢生的險途,他們不僅要面對西部荒漠中自然環境的惡劣與資源供給的短缺,還會受到來自印第安人與沿途劫匪的生命威脅。支撐他們繼續前行的,除了不畏艱險的宗教信念和傳播福音的使命外,就是彼處水如酒的美好願景,他們堅信自己能在西部有所收穫、有所成就。由此形成的無畏的開拓精神,構成了美國民族精神的內核和文化風貌,使得西部冒險成為一種獨特的美國式文化符號。

可問題是,他們並沒有意識到,彼處水如酒的願景,可能從一開始就只是一種幻想。

三、現實落差

很多人將西進運動稱為一場集體式的“冒險”,這不僅是因為西行者的確以身犯險,更因為西進本身就是無計劃和盲目的。

西進運動中有過許多爆發式的熱潮,但其形成絕非政府主導或是有所組織和規劃,而只是人們簡單地聽信了某種“傳說”後便匆匆背起了行囊,其中最知名的莫過於19世紀四五十年代的“淘金熱”。

1848年,加利福尼亞發現金礦的消息被別有用心的投機者散佈開來,繼而引發了無數懷揣暴富夢想的冒險者的紛至沓來。當時有人在自己的日記裡這樣寫道:“我們對我們的路途一無所知,我們知道加利福尼亞在西邊,那就是我們知識所達到的全部。”這種毫無計劃性的盲目移民鮮明地傳達出西進運動荒謬的一面,儘管從結果上來說,持續湧向加利福尼亞的移民的確推動了當地的經濟開發,可這些發展得益於人口紅利對服務業、製造業等的推動;而具體到每一位追求黃金的冒險者身上,他們是否真的能從中獲得自己想要的東西?

顯然,對西部的神往和嚴肅的現實之間存在著巨大的落差,尤其在“西部”這一概念本身都不存在之後,這份落差只會愈演愈烈。

1890年,美國政府宣佈西部邊疆的開發已經告終。此時節,隨著西進運動下國內農業、工業的飛速發展,對北美大陸本身的開拓也已走到盡頭,新的“天命”——向著世界擴張的訴求成為美國發展的核心,“開拓”行為就此上升到了國家的層面而遠離了每一位心向西部的冒險者,這意味著,當年在昭昭天命激勵下的冒險之旅徹底結束了。

持續百年的西進運動不可置疑地推動了美國的發展,但是發展的結果是否真正惠及了那些為發展做出貢獻的人卻未可知。並且,在度過了20世紀初期虛假繁榮的年月之後,資本主義自身的發展瓶頸,又向那些心向西部的冒險者昭示出,旅途的終點可能根本沒有他們所憧憬的美好生活。

1929年,世界經濟危機的爆發宣告了大蕭條時期(The Great Depression)的來臨。相比此前資本主義的全盛發展,經濟蕭條中的美國社會發生了天翻地覆的變化。經濟斷崖式的下滑造就了難以計數的失業人口,貧困充斥著社會的每一個角落;與物質生活的貧困相伴而來的是精神生活的貧乏,沉溺於失業的恐懼和對未來的不安中的美國民眾,在曠日持久的恐慌與茫然之中紛紛開始逃避現實。

每當這時,人們總是會不經意地追憶起美好的過往,哪怕這份美好是想象的產物。

四、美國夢碎

在回顧了昭昭天命的內涵、西進運動的概況和大蕭條時期的特徵之後,我們終於可以來談一談《彼處水如酒》這款遊戲本身。

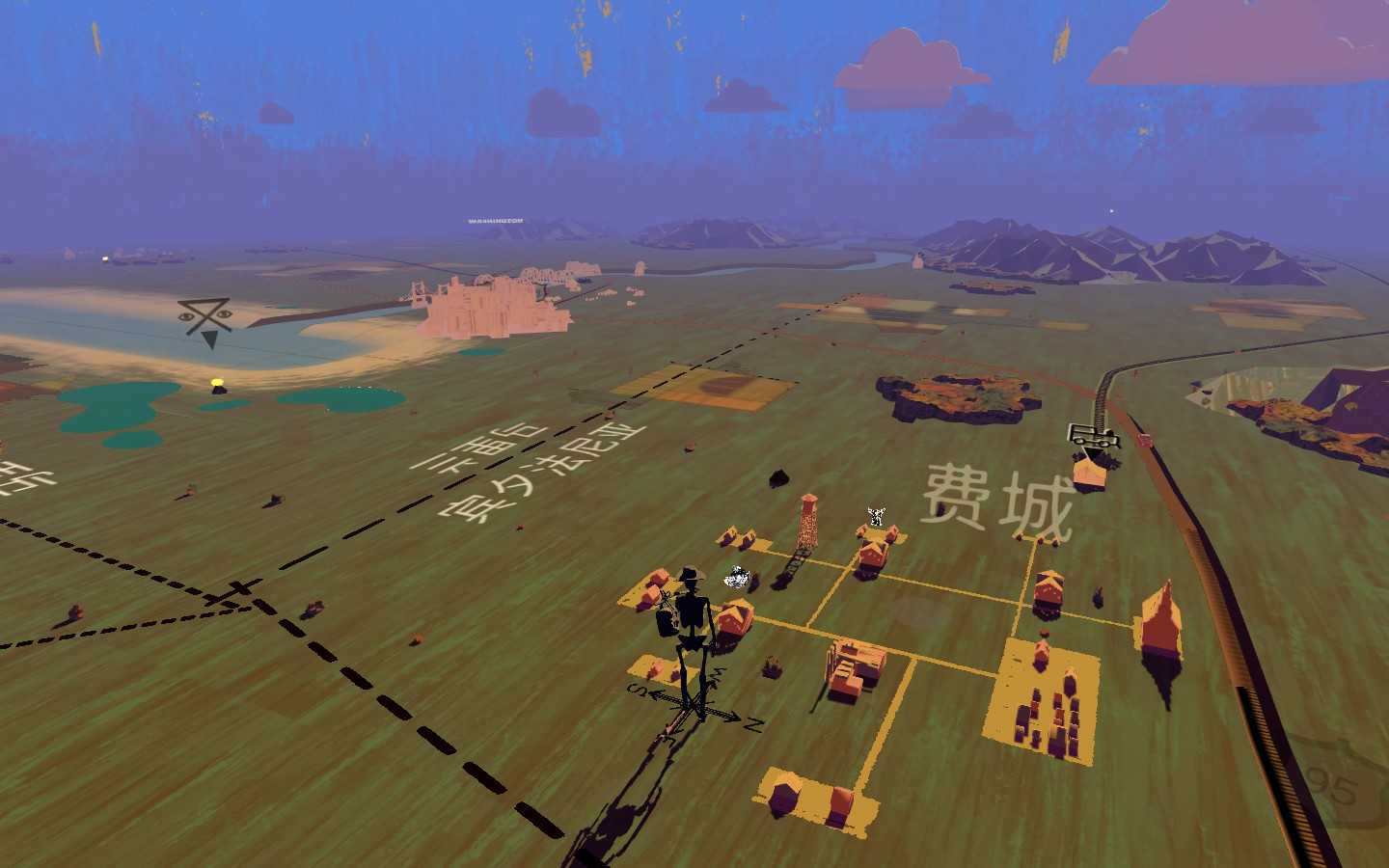

簡言之,本作是一款單純的文字冒險作品。遊戲的開篇,主人公因為一場奇妙的賭局而踏上了行遍美國的“文化苦旅”。旅途中,玩家需要在廣闊的北美大陸上搜集各種各樣的“故事”,並在遇見劇情人物時,根據要求將對應的故事講述給對方聽,以此來完成該人物的劇情章節。

遊戲的故事背景設置在20世紀二三十年代的大蕭條時期。如前文所述,此時西進運動業已結束,美國的領土早已從東海岸推進至西海岸;西進運動中大批量的移民活動不斷推動著美國城市和交通的發展,這在遊戲中表現為遍佈北美大陸的城市網絡和鐵路、公路網絡。為此,儘管在本作絕大多數的遊玩時間中玩家都需要以步行來踏遍美國全土尋找故事,但通過鐵道交通在各個城市間移動或是在公路旁“搭便車”仍是可選擇的移動手段。

本作包含了超過兩百個故事可供玩家蒐集,其題材涉及相當廣泛,甚至有的超越了傳說而關乎鬼怪,但是,我們依然可以從字裡行間窺見大蕭條時期特有的美國社會風貌以及民眾頹唐的精神面貌,與此同時,許多故事行文中所隱含著的對“自由”“旅行”“使命”等的追求,無法不讓人聯想到那場受“昭昭天命”感召而發起的西進運動。

因此我們有理由猜測,在無數瑣碎故事的覆蓋之下,遊戲實際講述的是深陷社會蕭條而無力脫身的美國民眾對往昔的追憶。這份追憶是建立在彼處水如酒的美好願景之上的對一個架空的“西部”概念的神往。誠然,在那場真實發生過的西進運動中,美國的確在某種程度上實現了所謂的“美國夢”,可對於那些被飛速發展著的美國拋在身後的普羅大眾而言,他們的夢又是否實現了呢?

歸根結底,特意以大蕭條時期的民眾視角去追思“昭昭天命”年代的冒險,其本身就是一種近乎反諷的構建;在這片迴盪著西進運動餘音的美國大陸上,我們依稀能聽見夢想泡沫破裂的聲音。