前情提要

橫刀,名劍,笑三少齊名江湖已久。

三人武功卓絕,即是至交好友,也是角逐 “ 天下第一 ” 的對手。

笑三少卻在決戰前夕,身陷滔天血案。更擄走自量堂主狄準的愛妻,消失不見。

為了救回愛妻,狄準相邀老友梁飲幫忙,追查其下落。

笑三少卻與愛人蝶舞,躲到了神秘的銀鉤舫上。

為了查明真相,笑三少決定求助於銀鉤舫的主人·閻羅天子。

若見天子面,先拜狀元局。為奪狀元局資格,笑三少先鬧賭坊,再戰狩房。

殊不知,暗處裡有一雙無形的手,正欲置他於死地……

前文傳送

《刀劍笑·第一幕 困局》 《刀劍笑·第二幕 賭局》 《刀劍笑·第三幕 殺局》

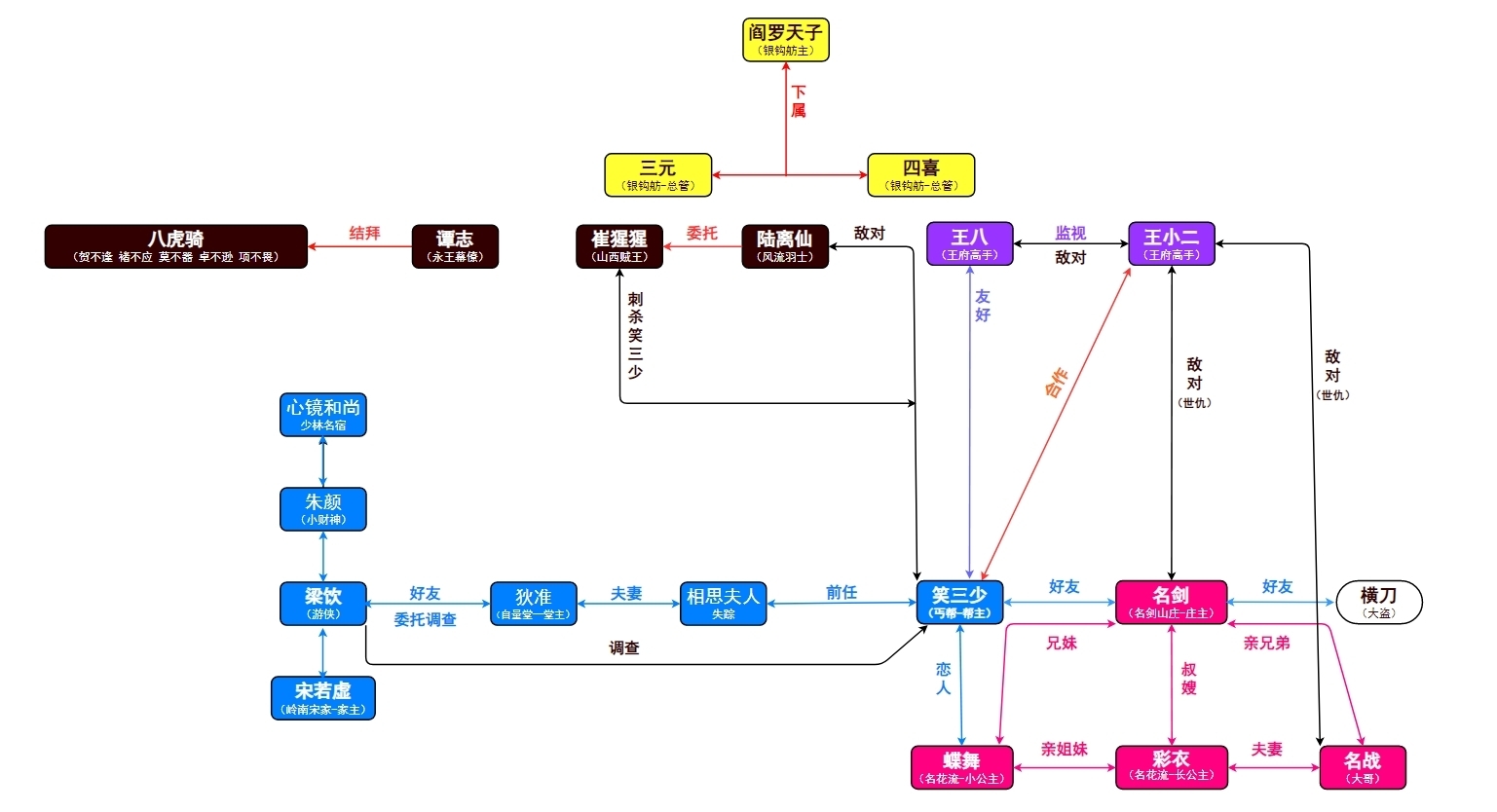

人物導讀

(一)

危難方解,餘毒未消,笑三少只覺痠軟無力,提不起勁來。他爬到大門處半倚著身子朝擂臺方向望去,只見那裡塵囂瀰漫,火光沖天。狩房的觀眾們並未作鳥獸散,他們還沉浸在腦佛爺那一招中。

極樂御史早調水龍來滅火,齊腰粗的皮囊管直插入海,水柱順著龍嘴噴湧而出,與臺上的火焰又激出一陣白霧。一個巴掌大的身影趁機飛入臺下機關,轉瞬便被鋒刃攪碎吞沒。眾人的目光連同數十支泛著寒光的箭鋒,齊齊射向擂臺上。他們都想知道,最後站在那裡的到底是誰。

硝煙散去,擂臺已被腦佛爺毀去大半,他屍骨無存,自然不在臺上。笑三少被人扔下臺去,當然也不在。這時,一隻手扒住擂臺的邊緣,緊接著碩大的身軀便翻到了臺上,是崔猩猩。

就在千鈞一髮之際,他躲到了擂臺的下方,抱著支撐的石柱躲過一劫。不過死劫能免、活罪難逃。烈火燒的他渾身上下破破爛爛,散發著刺鼻的焦臭味。海水雖然澆滅了他身上的火焰,但卻加劇了傷口的痛處,讓他忍不住怒罵起來。

這喝罵聲瞬間帶動了全場的氣氛,看客們附和的聲音一浪高過一浪,似乎是在慶賀著崔猩猩的勝利,亦或者讚歎於這場籠戲的精彩。不過更多的,恐怕是血脈賁張的原始獸慾。

狀元局的名額,自是到了崔猩猩的手裡。籠戲規定擂臺上只有一個人能活,可沒說下了擂臺的一定要死。所以笑三少並未壞了規矩,他用輸了的賭資,贏回了自己的性命。

“他一路回房,便再也沒出來過。我看他腳下虛浮無力、呼吸急促。進氣短出氣長,止不住的咳嗽,這內傷想來不輕。我和四哥已經摸排好了銀鉤衛的巡邏時間……”

譚志的房中,老五莫不器有條不紊的彙報著。一旁的

老四褚不應在屏風上掛好圖紙,這是八虎騎自上船後記下的船艙結構圖,笑三少的房間已被硃筆圈住,醒目異常。

譚志則坐在角落裡磨刀,他用拇指抵住刀身,反覆在牛皮上打磨,這能讓他更好的思考。莫不器的話說完,他的刀也磨好了。短刀“ 篤 ”地一聲釘在了硃筆圈住的地方。那是笑三少的房間,他的目標也是笑三少?

鷗鳥翻飛,滄海揚塵,銀鉤舫早已駛離大唐海域。船上的十二張桅帆吃飽了海風,破浪而行,不知它到底要前往何方。航線的目標不清楚,人的目標卻是清晰無比。

賀不逢與莫不器扮作胡商,勾肩攬背的向一處房間行進。他們肥大的袍袖下內藏軟甲,闊身短刀則綁在臂膀之上。二人手裡佯裝醉態,一路上並未惹人懷疑。他們挑的時間也是侍者輪值的空檔,故此這客房通道中並沒有銀鉤舫的人。

廂房之中,笑三少正抱元守一,調息運氣。走脈神針雖解,但遭其荼毒的經脈仍需調養。他內功深厚,又有蝶舞在旁輔助,再過幾日便可將功力恢復至七成。蝶舞心知這已算是神速,倘若換了旁人,非得個把月不可。這幾日她要嚴加防範,以防有人趁虛而入。

二人所在房間少有人來。蝶舞警覺有腳步聲傳來,立時吹滅燭火,將短劍抄在手中。那腳步聲愈近愈弱,顯然是刻意壓低。

如此行事,絕非送飯送水的侍者。蝶舞心知有異,回頭看了看笑三少,見他額頭汗珠密佈,已是到了要緊之處。蝶舞輕聲拔劍,挑下床邊帷帳遮住笑三少。接著躡足悄聲的靠近門扉,劍尖遙指門閂處,打起十二分的精神防備。

“唰!”門閂如刀切豆腐,被利落劃斷。緊接著“砰”的一聲悶響,賀不逢與莫不器齊齊撞入房中。兩人短刀在手,兜頭便斬。這雙刀齊出,竟無破空之聲,可力道卻是半點不減。

房中身形竄動,像是被這突然一擊逼得後撤。但緊接著響起“叮!叮!”兩下兵鐵交擊之聲,賀、莫二人手中短刀一頓,攻勢被截的同時,腰腹前方似有寒風襲來。兩人好似心意相通,齊齊閃身避開。擰身之際,調轉刀頭,一左一右撲殺對手。蝶舞柔劍恢恢,裂空而舞,一式 “ 雨驟風狂 ” 使得密不透風,力阻二人逼近床榻。

三人在房中纏鬥不止。賀不逢刀法刁詭,常常招行一半,立時調轉刀鋒攻向他處。若應對他的刀招,莫不器的迅猛刀式便循著賀不逢的上一招殺到。兩人愈打愈快,招招狠辣卓絕,均是自詭譎的角度出刀,直擊要害。

最奇的是他二人出招閃躲,一不見影二不聞聲,只能等二人招至身前尺寸之間,方能感覺到有異物逼近要害,實在是匪夷所思。

若非蝶舞集正邪兩派所長,又達到心齋秘篆 “ 無聽之以耳,而聽之以心”的境界,以肌膚代替耳目感受氣息流動,實難在黑暗中與二人匹敵。

蝶舞若有燭火照明,便能看到賀、莫兩人雙足移動,均是以小碎步貼地前衝,絕不漏出靴底。如此行進,肉眼視之只行一步,但實際已達三四步的距離。

而兩人每逢出刀時,則一腳站定,另一腳放鬆,借自身重心增加揮刀力度。兩人互補步伐招式,以身法調整攻擊的方位,這才使刀法無聲無息,令人捉摸不透。

這奇詭刀法乃是譚志所傳,名曰“夜綻”。專在黑夜和狹小的環境下施展。用以行刺闖陣,無往不利。

千門中人常惹麻煩,多要逃債避難。歷代門主中姓方號白羽者,便創下絕妙身法,能在十息之間逃出生天。譚志偶得殘篇,輔以戰陣武學,創出這路刀法。八虎騎又從中悟出刀陣,八人全力相合,可以力擋百人。

戰至此刻,賀不逢與莫不器均感點子扎手,未料到對手攻勢雖緩,但劍圍難越。

大唐尚武成風,女流習武並不算少數。蝶舞少時得父親“ 燕千歲 ”打穩根基,來到中原後又得“ 名劍 ”悉心調教,本身早已邁入一流高手的境地。只是她歷練太少,未能發揮劍招的狠辣之處,為保笑三少只好一昧固守。

依照譚志的算計,再過二十招若還拿不下,便要抽身,另做打算。但莫不器心有不甘,如此機會實在難得。

他這一急,便給了蝶舞機會。她適才躲過賀不逢抱刀旋斬,以致架勢出了紕漏。莫不器心浮氣躁,察覺到破綻便著急搶攻,不由分說的砍向蝶舞小腹。這一下反而使兩人默契無間的節奏被打亂。

蝶舞心中早有反擊計劃,只是適才被二人招式強壓,未及施展。她力貫玉臂,挫腕挺劍一擊,打在莫不器力盡薄弱之處。使莫不器短刀偏移,短劍順勢滑落直逼中宮。

賀不逢聽得劍鋒破空之聲,唯恐莫不器有失,急忙提刀來救。他直刺蝶舞右臂,逼蝶舞回劍攔擋,哪知這必中的一刀竟戳空了。

黑暗之中,蝶舞足不履塵,纖腰如滿月,仰面跌了下去。可就在將將落地的一剎那,蝶舞站立的雙足以樁功硬生生停住跌勢。緊接著左肘反撐地面、右腳飛起,徑直踢中莫不器的腳踝。

這一招“ 金步搖 ”經過蝶舞精密算計,集全身之力的蹴擊,是以險換傷的奇招。隨著細微的骨裂聲響,莫不器的踝骨應聲而斷。後者來不及吃痛,蝶舞劍走一線,動枝生亂影。潛藏於劍身依舊的氣勁迸射而出,使得劍身的磷粉映射出刺眼光芒。

莫不器“嗷!”的一聲痛喝,胸前中劍。蝶舞身後突然傳來碎裂之聲,引得她回身望去。賀不逢趁此機會,一把揪住莫不器的脖頸,帶著他衝出房門。

蝶舞見狀急忙去追,哪知兩人沒有逃跑,就藏身轉角處。賀不逢五指箕張一掌轟中蝶舞右肋。蝶舞雖被偷襲但心神未亂,手中短劍循聲刺去。嗤地一聲刺中莫不器的肩膀。

賀不逢欲再贊一掌重傷蝶舞,卻聽得身後一聲厲喝:“賊子住手!”賀不逢回頭望去卻見是一個藍袍公子,戟指客房這邊罵道。這一聲震耳欲聾,怕是整個船的人都能聽到。

“快走!”莫不器拔出短劍,擲出四五個煙丸。兩人在煙霧掩蓋下迅速衝出客房通道。他們前腳剛走,循聲而來的銀鉤衛與侍者便趕了過來。銀鉤衛在藍袍公子的告知下循著血跡追蹤,卻斷在一個拐角處。這兩人似乎有遁地術一般,消失的無影無蹤。

他們不知道的是,賀不逢與莫不器就在一牆之隔的偏房中,他們被點了穴道,口不能言,動彈不得。而制住他們的人,便是久未露面的陸離仙。

(二)

時間回到一個時辰前……

“哇!”就在擂臺上焰火飛騰之時,閉眼凝神的陸離仙面色漲紅,終於忍耐不住,嘔出一蓬鮮血。那血液濺在絲絹上竟然紅中泛紫,甚是妖異。

一口血湧出,陸離仙旦覺陽白、天突、關元三處穴位如遭雷擊,劇痛萬分。他渾身抖如篩糠,強行將十指勾連,手結道教的反天印,口中急急誦唸,只能聽出幾句“……仁和度我,元氣破通……七星輔衛,億保長生 ! ”

他每念一句,身子便不由自主的彎曲收縮,臉上也變了一股顏色,時而青藍、時而赤黃,最後如同嬰兒在母體胎中的模樣蜷縮在地上,直到擂臺上勝負分明,觀眾們響起如潮浪般的喝彩,才緩緩爬起身上。

眼下他心裡只有一個念頭,這百試百靈的縱意心猿法,怎麼突然失效了……

笑三少還未上船的五天前,陸離仙便已先他一步到了銀鉤舫上。僕一上船,便找上了腦佛爺。風流羽士俠名遠播,腦佛爺自覺來者不善,但他又好奇這牛鼻子老道搞什麼名堂。於是乎,兩人便在一樓的大堂上約見。

果如腦佛爺所料,陸離仙來此便是要取他的 “ 性命 ”。這廝不知從何處得知了腦佛爺武功的死穴,拿住了他的要害。兩人單論武功修為,本在伯仲之間。如今陸離仙佔得先機,腦佛爺還未來得及有所行動,便被陸離仙以縱意心猿法操控了神智,成了任其擺佈的【不殭屍馬】。

往後的幾天,陸離仙靜待笑三少上船。期間,他還把腦佛爺的狀元局名額過度給了自己。至於他為何上船,又如何知道腦佛爺的秘辛,都繫於龍興觀的那一晚。(可見刀劍笑·第二幕)

待到了狩房那日,陸離仙本已僱傭了崔猩猩下手。可他天性多疑,又派腦佛爺助陣。而他自己,則躲在看臺上,用特製的骨壎操縱腦佛爺圍攻笑三少。那聲音只有腦佛爺能聽到,別人是聽不到的。

可千算萬算,到最後實不知哪裡出了差錯,腦佛爺竟然失控了。自他擊殺白嘯衣後,便脫離了陸離仙的掌控。陸離仙立遭縱意心猿法的反噬,導致心魔入腦。

待他恢復元氣,狩房中的人已走了大半。陸離仙悄聲退去,旁敲側擊下自其他人口中得知了籠戲的勝負。

“ 娘希匹!”陸離仙憤而拂袖,氣的鬍鬚倒豎,不自覺脫口罵道。身旁眾人紛紛側目,這樣仙風道骨的修士,竟也罵得如此腌臢,心想這老道怕是輸慘了。

陸離仙心有不甘,意欲再探虛實。如果笑三少身受重傷,他立時催動仙遊掌力將其暗殺。蝶舞那點“微末”武功,根本攔不住他。外人只知他精通劍法,不知他還有仙遊的功夫,絕查不到自己身上。

螳螂捕蟬,黃雀在後。就在八虎騎與蝶舞鬥得正酣時,陸離仙已潛入隔壁房中,先用迷香將主人迷暈,再行刺殺。

他剛要動手,就聽身後有人說道:“非禮勿視,閣下不知?”

“啵!”

雙掌一觸,陸離仙與身後那人同時擊出一掌,發出了水珠滴入鏡泊般的聲音,唯有至臻至純的道門內功相互衝擊,才能發出這樣的響動。

幾乎是同一時間,陸離仙背後的磚牆石屑紛飛、一隻手呈龍爪之勢穿出,五指緊扣,一把拿住了陸離仙的大椎。是笑三少,他已緩了過來。

眼見對手要害被制,藍袍公子眼中精芒暴漲!一股柔而無匹的狂飆罡炁自掌心源源不絕的湧向陸離仙,而他的另一手則抓向陸離仙的脖頸。道門內功的玄關之處便是腦後玉枕穴,玉枕穴被制,便再無反抗之力。

可那藍袍公子一抓之下,竟抓了空。

“九華癲道!”

陸離仙驟覺罡炁襲身,厲聲暴喝。他最後一個“道”字拔高聲調,霎時筋骨暴響,鬚髮倒豎。身形之快,已然在藍袍公子抓他脖頸的瞬間,藉著這一掌之力射出房外。笑三少與那藍袍公子同是一驚,何以陸離仙能擺脫二人夾攻、脫身而逃。

也就是在同一時間,賀不逢與莫不器被蝶舞逼出門外。

笑三少敏銳非常,頓時察覺兩人並未走遠。當即後發先至,趕在賀不逢偷襲之前掠到蝶舞身後,一指戳中她的神道穴。沛然真力激湧而出,抵消了這暗算一掌。

而那藍袍公子則趁機引來了銀鉤衛,等兩人再想尋他時,這人也沒了蹤影。

發生了這樣的事情,自然是舫上的疏忽。不消盞茶時間,銀鉤衛在極樂御史的率領下將二樓團團圍住,開始搜查刺客。如此行徑,無疑是對銀鉤舫的挑釁。

銀鉤衛很快找到了兇手,他們在西廂房躲藏不及,被當場射殺。

銀鉤衛抬著兩人的屍體交由笑三少和蝶舞辨認。這二人俱是百濟非常道的高手,是跟笑三少同一時間上的船。非常道是百濟盛名的刺客組織,恐怕他們是接了誰的委託,前來刺殺笑三少。

雖然劍傷位置和所使兵器相同,但蝶舞總覺得這兩人並非是與自己交手的刺客。只是眼下並無實證,此事也只好作罷。

蝶舞猜得不錯,這一切當然是陸離仙的手筆。那兩個百濟人早就被陸離仙控制,為賀、莫二人做了替死鬼。

陸離仙屏息點燃如意法,在被點住穴道的賀不逢與莫不器鼻下扇了扇。隨即伸出手指,在兩人的喉結狠揪了一下。兩人一個激靈,便不受控制的猛吸了一口。

陸離仙熄滅香薰,解開二人穴道。賀不逢與莫不器自覺不是對手,轉身欲逃,可四肢痠軟無力,心臟也是咚咚地跳個不停。

賀不逢意志力較強,察覺自己中了迷藥,當即意守玄關、氣走諸天,欲抵抗藥性蔓延。可他不運氣還好,一運氣自己反而頭眼昏花,心亂如麻。

莫不器更慘,他欲拔刀砍殺陸離仙,故而中毒更快,眼前幻想驟生。陸離仙雙手不斷的結印,莫不器的心緒便在陸離仙變化的手勢中迷失。那十指化作成人,是為他所害的仇敵,是他的摯友親朋。他們一個個都在笑著,僵死在臉上的笑容。

“滾!爾等已死,能耐我何!”莫不器咆哮著,掙扎著。但在陸離仙的眼裡,他就像一隻苟延殘喘的死狗。肥大的身軀蜷縮起來,埋著頭渾身發顫。外面的人根本聽不到裡面房裡的聲音。

“五弟,堅持住!”

賀不逢的聲音在喉嚨裡打轉,每個字都像是從一種無法言說的痛苦中擠出的。這種痛苦並不是嚴刑拷打帶來的肉體上的痛苦,而是精神的折磨。他的內心已然是一個正在經歷劇烈震動、逐漸崩潰的世界。意識,也隨之淹沒……

“心神丹元,不得妄驚……”

陸離仙經文念罷,散開雙手結成的蓮花印,擦了擦頭頂的冷汗。這行伍出身的戰將,意志力確實要比江湖中人更強。自己還是頭一回把縱意心猿法施展完,方才把二人催眠。

陸離仙突覺喉頭一甜,他連忙撫胸順氣,又從懷中摸出一粒棗紅色的丹藥,苦笑著服下。一定是方才與九華癲道對的一掌,勾起了他積壓已久的丹毒。

道門中人,常有人為求功體速進,煉製丹藥輔佐。久食過後,雖功力大有精進,但體內鉛汞淤積甚多,逐漸凝成丹毒。似陸離仙這等高手,自可閉關將丹毒逐漸排出體外,但他這些年忙於在長安勾連權貴,練成仙遊後便再未閉關。

將內息調勻,陸離仙走上前去,將賀、莫二人喚醒。兩人如痴如呆,眼神渙散,已成了那縱意心猿控制下的【不殭屍馬】。現在他要好好審問一下,這兩個人到底是什麼來歷,意欲何為。

(三)

每逢大戰過後,不論是江湖中人還是沙場將士,都會選擇辦一件事——吃飯。

填飽自己的肚子,讓自己覺得自己還活著。

填飽自己的肚子,讓自己曉得自己還有飯吃。

填飽自己的肚子,讓自己知道自己還有奔頭。

填飽自己的肚子,讓自己更好面對下一場廝殺。

江寄餘就是這種人,他甩開大袖,甩開架子,甩開腮幫子,接連吃了一十二碗炒飯。蛋炒飯,就在灶臺旁吃,就吃剛剛出鍋、熱氣騰騰的炒飯。他的藍袍被他披在肩頭,直吃的渾身冒汗。

給他做飯的人還在炒,只不過這回炒的是糯米飯。這一大鍋糯米飯裡有上好的雲腿,香菇,蝦仁,青豆,滿滿一大碗蛋漿,還有必不可少的豬油。這一鍋飯如果省著吃,足以讓人活半個月。

“幸虧你從九華癲道那借了這一掌之威,否則以你的功力,絕不是他的對手。”炒飯的人邊說便將一勺飯包在乾製熟成的魚皮中,細細用魚鰾膠粘好。

“放心,師伯在我體內種的這一記【顛虛抱玄】足以亂了他體內的丹毒。到時再對上陸離仙,你們便可事半功倍——嗝!”江寄餘打了響亮而又悠長的嗝,結束了自己的第十三碗飯。

“你們道門寄體留招的法子當真絕妙,此事過後,我可要跟你學上一學,到時必有重謝。”

江寄餘一聽,連忙擺手道:“打住,你這奸賊快快滾遠吧,少找江某的麻煩,便是重謝矣!”

炒飯的人見狀不由打趣道:“誒,這事還要多虧你那薛姐姐。若非她提醒,我都不知你這享譽上流的老饕,竟然還是身懷崔氏絕學的隱世高手嘞。小舅子,你就認了吧。”

“裝你的飯吧。朱胖子的船離這至少四五天的路程。你可多準備點乾糧。”

“我你還不放心嗎……”

風鈴微響,房裡寂寂。三元和四喜品茗對弈。他們周邊傢俬擺設,窗格屏風。都儼然一派書墨氣韻,與這紙醉金迷的寶船格格不入。

“江寄餘坐船走了?”

“嗯,走了。那幾個安排好的弟兄只是暈了過去。他們下手還是有分寸的。”

三元手執黑子子,將局上的三三一子繼續走強。

“譚志也與陸離仙接上了頭。韋子春的消息準確無誤,要挾他們的是同一個人。”

四喜輕敲棋盤,白子落在右上星位,將這一片黑棋隔絕在戰局之外。

“他們縱然連了起來,也不堪大用。這兩個人都太過貪婪,絕不做賠本的買賣。陸離仙拿到狀元局的名額,就是想在局上利用咱們的規則逼死笑三少,自己坐收漁翁之利。譚志跟他合作,這勝算便又多了一籌。”

三元對這一步棋頻頻點頭,他並沒有將棋子落入他處,而是繼續與那一片黑棋相連。

“陸離仙算是我們的老朋友了。要不是當年他上船醫病,也不會這麼輕鬆的在船上佈局。那譚志是什麼來歷,阿弟何以說他不堪大用?”

四喜平素少言,今日似乎在興頭上。他睃了三元一眼,繼續壓制三三黑軍。將這片黑棋死死按角落裡。

“譚志是千門中人,他第一個師父是【霸得蠻·陰勝】,傳了他一身千術。陰勝死後他就消失了一段時間。應該是化名加入了幫會或者乾脆做了響馬。再出現時,他成了大興善寺的和尚,算是方丈玄超的關門弟子。”

三元不由得嘖嘖稱奇,從騙子到響馬,又做了和尚,要是放在民間話本中,這是個做皇帝的命。

“在大興善寺待了五年後,玄超利用自己的人脈,將譚志安排進了行伍。譚志一路做到了副尉,從北做官做到南,可謂是順風順水。但之後就再未進一步。究竟是難進,還是不想進,這就不得而知了。不過他這一路,可斂了不少錢財人脈。他那八個結拜兄弟也是在這期間湊成的。”

三元聽的入神,隨手在白子的空隙間下了一步便道:“我看這人倒像個碩鼠,喜歡在陰影裡覓食。不顯山不露水,但好處一點也不落下。就算真出了差錯,他馬上就轉到下一處繼續覓食了。”

四喜拈棋不定,再壓制邊角的黑軍也無大用,不若另開局面。他將棋子扔置大飛守角繼續道:“安賊起兵前,譚志出乎意料的諫言哥舒翰,希望他能上書陳奏,提防範陽。可信還沒倒哥舒翰府上便被人治罪,兜來轉去,讓他去雁門關運糧草去了。這之後,譚志便一直在邊軍做事。為了奪軍功還坑殺過丐幫馳援的義軍,卻為郭子儀所責罰,只好避難到永王麾下。”

三元將茶水一飲而盡,又沏了了一杯,忽然想起一步妙手,拈棋落在下邊星位:“塞北江南,轉戰千里啊,這廝倒真有些手段。我看他坑殺丐幫,是為了自汙。”

四喜雙眉一皺,舉棋逼近下邊星位的黑軍:“用得好是奇招,用不好便是臭棋。他投了永王麾下,就真成了見不得光的老鼠,也就只能做些見不得光的事。不過永王也沒虧待他,將自己的義女許配給了他,生了一對兒女。溫柔鄉是英雄冢,一點都不假。”

三元不等四喜說完,便落子左下角的星位,他黑子站定四方,像是初學者的思路。

“看來,威脅他的人一定是拿住了他的家小。”

四喜如影隨形,接挨著三元的棋路飛攻:

“李暘那個蠢豬想讓他老爹繼承大統,便暗地裡讓自己這個妹夫和一種謀士招兵買馬,做 “ 江南小朝廷 ”。譚志雖是千門之才,可天才之上猶有天才。似他這等天才,只能牟私利,不能擺弄蒼生,決策天下。如此,便出了極大紕漏、一個關乎於永王這個總領四道權宜的紕漏。”

三元俯覽棋局,四喜糾纏不休實難有戰機出現,若是在中腹圍出大空,那讓出邊角也無所謂。如此,他棋定一方,犧牲下邊的利益保住了黑軍方形的大空:

“如此說來,就算那人不威脅他。這事早晚都會被永王發現,他這次來已報了死志。拿自己的命換一家老小的命。”

四喜見三元退讓,便固守軍勢,以待變化:

“譚志和八虎騎在這幾天裡散佈了什麼東西,像是一種花粉。我已讓銀鉤衛悄悄清除了一部分。至於陸離仙操縱的那些行屍走肉,我也做了記號。”

三元忽然 “ 嘖 ” 了一聲,他怪笑著將棋子落在左上角。現在數枚黑子相連,立時逼住白棋的三枚棋子,局勢陡然一變:“阿弟你錯漏一個人吶。”

四喜抬頭道:“是誰?那個梁飲?他不過是笑三少的一個助力,而且真相不明,他絕不會死心塌地的幫笑三少。”

三元伸出食指在茶水中了蘸了一下,在木桌上劃了兩個長短不一的橫線。

四喜思緒飛慮,喃喃道:

“王小二?他確實與笑三少見過面,以三件事換狀元局的名額。逼出暗樁,殺掉害他侍女的空色相,讓他演示一遍的名劍的劍法。他做這些,無非是為了回中原。”

三元指著方才隨手下的一枚黑棋道:

“你雖注意到了各方局勢變化,卻忘了最關鍵的燈下黑。

王小二差那笨蛋做的三件事,都是一明一暗。

挖出暗樁是吸引你去,趁你不在著手其他事宜。

至於狩房那一次,我雖未得到消息,但銀鉤舫近日來所需的煤料遠超平日,想必與此有關。

如此行事,背後必有人指點。”

四喜驚覺道:“難不成是他?”

三元收起往日的嬉皮笑臉,肅然道:

“我看就是他,他想回到島上。不過你放心,我已提前做了應對。就是他把銀鉤舫毀了也無濟於事。而且主上在這次出海時留下了錦囊妙策。你無須擔心,主持好明天的狀元局才是最關鍵的。賭局,我可就幫不上你了。”

四喜長嘆一聲:“我終究不如你……”

三元隔著棋局拍了拍四喜的肩膀:“阿弟,我今為其易者,爾且任其難啊。”

未完待續……